콜레라균

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

콜레라균(Vibrio cholerae)은 콜레라를 일으키는 세균으로, 1817년 인도에서 시작된 대유행을 통해 처음 세계적으로 알려졌다. 1854년 이탈리아 의사 필리포 파치니가 콜레라 환자의 대변에서 세균을 발견했지만, 세균 병원체설이 확립되기 전이라 주목받지 못했다. 1883년 로베르트 코흐가 콜레라균을 분리 배양하여 콜레라의 원인균임을 밝혀냈으며, 이후 파치니의 업적이 재평가되어 공식 학명으로 확립되었다. 콜레라균은 O1형과 O139형으로 분류되며, 콜레라 독소를 생산하는 O1형 또는 O139형 콜레라균이 콜레라를 유발한다. 콜레라균은 콤마 모양의 그람 음성균으로, 주로 수생 환경에 서식하며, 오염된 물이나 음식을 통해 감염된다. 감염 시 쌀뜨물 같은 설사, 탈수, 전해질 불균형 등의 증상이 나타나며, 수액 공급과 항생제 치료를 통해 치료한다. 콜레라 예방을 위해서는 안전한 식수와 위생적인 환경, 개인위생 수칙 준수가 중요하며, 콜레라 백신 접종도 고려할 수 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 생물학 - 균근

균근은 식물 뿌리와 균류 사이의 공생체로, 식물에게 물과 영양분을 공급하고 식물은 광합성 산물을 제공하며, 농업, 산림 복원 등 다양한 분야에서 활용될 수 있다. - 생물학 - 생명

생명은 환경 속에서 자기 유지, 증진, 강화를 하는 특징으로 정의되나 논쟁적이며, 항상성 유지, 세포 구조, 물질대사, 성장, 적응, 자극 반응, 생식 능력을 포함하고, 자기 복제와 진화로 유지되는 열린 열역학계로 설명되며, 기원은 약 40억 년 전으로 추정되고, 진화와 멸종이 공존하며, 바이러스, 외계 생명체, 인공 생명 연구가 진행 중이다. - 표시 이름과 문서 제목이 같은 위키공용분류 - 라우토카

라우토카는 피지 비치레부섬 서부에 위치한 피지에서 두 번째로 큰 도시이자 서부 지방의 행정 중심지로, 사탕수수 산업이 발달하여 "설탕 도시"로 알려져 있으며, 인도에서 온 계약 노동자들의 거주와 미 해군 기지 건설의 역사를 가지고 있고, 피지 산업 생산의 상당 부분을 담당하는 주요 기관들이 위치해 있다. - 표시 이름과 문서 제목이 같은 위키공용분류 - 코코넛

코코넛은 코코넛 야자나무의 열매로 식용 및 유지로 사용되며, 조리되지 않은 과육은 100g당 354kcal의 열량을 내는 다양한 영양 성분으로 구성되어 있고, 코코넛 파우더의 식이섬유는 대부분 불용성 식이섬유인 셀룰로오스이며, 태국 일부 지역에서는 코코넛 수확에 훈련된 원숭이를 이용하는 동물 학대 문제가 있다.

2. 역사

1817년, 콜레라는 인도의 갠지스강 하류의 벵골 지방에서 대규모 유행을 일으켰다[64][67][62]。 이 유행은 중국, 일본 등으로까지 확산되어 최초의 세계적인 대유행(제1차 콜레라 팬데믹)이 되었지만, 1823년에 종식되었다. 그러나 1829년에 다시 인도에서 발생한 제2차 팬데믹에서는 유럽으로 전파되어 많은 감염자와 사망자를 내어 "페스트의 재래"로 두려움을 받았다. 당시에는 아직 의학이 충분히 발전하지 않아 콜레라 발생 원인에 대해 다양한 설이 흘러나왔지만, 모두 추론의 범위를 벗어나지 못했다.

1852년에 시작된 제3차 팬데믹 때, 영국의 개업의 존 스노우는 역학 조사를 실시하여 콜레라 병원체가 식수와 관련된 어떤 것임을 밝혀냈다. 한편, 이탈리아 의사 필리포 파치니는 콜레라 환자의 대변에서 다량의 세균이 존재한다는 것을 발견하고, 이것이 콜레라의 병원균이라고 생각하여 ''Vibrio cholerae''라고 명명하고 1854년에 이탈리아 학술지에 발표했다. 그러나 이 발표는 유럽 학자들의 주목을 받지 못했고, 또한 당시에는 아직 세균이 병원체라는 생각은 증명되지 않았기 때문에, 이 발표는 이후 30년 동안 세상에 빛을 보지 못했다.

1876년, 로베르트 코흐가 탄저의 병원체가 탄저균임을 증명함으로써, 세균이 병원체라는 세균 병원체설이 증명되었다. 코흐는, 더 나아가 결핵균이 인간의 결핵의 병원체임을 1882년에 입증하고, 어떤 세균이 특정 질병의 원인임을 증명하기 위한 원칙으로서 코흐의 원칙을 제창했다.

이러한 시대적 배경 속에서, 1881년에 인도에서 발생한 콜레라(제5차 팬데믹)는 서서히 확산되었고, 1883년에는 이집트에 도달하여 유행을 일으켰다. 이에 대해, 독일 제국 정부는 코흐와 가프키를 중심으로 한 조사단을, 프랑스 제3공화국 정부는 루이 파스퇴르의 제자인 에밀 루(Emile Roux)를 중심으로 한 조사단을 각각 알렉산드리아에 파견하여 그 원인 규명에 임하게 했다. 실험 동물을 사용하여 콜레라균을 분리하려고 했던 프랑스 조사단에 대해, 코흐 등은 환자의 장관에서 증식하고 있는 균을 관찰, 분리 배양을 시도하여, 콜레라 환자의 대변에서 콜레라의 원인균으로 보이는 콤마 모양의 세균의 존재를 발견했다. 한편 프랑스 측의 방법은 성과 없이 끝났는데, 이것은 나중에 밝혀진 것이지만, 콜레라균은 인간 이외의 대부분의 동물에서는 콜레라를 일으키지 않기 때문이었다.

이집트에서의 유행이 종식된 후, 코흐 등은 인도의 콜카타로 가서 더 조사를 계속했다. 그 결과, 콜카타의 콜레라 환자의 대변과 사망자의 장관에서도, 코흐가 알렉산드리아에서 발견한 것과 같은 세균이 존재하고, 한편 콜레라 이외로 사망한 사망자의 장관에는 이 균이 존재하지 않는 것을 발견했다. 그래서 코흐는 이 세균이야말로 콜레라의 원인균이라고 생각하고, 그 형태에서 콤마상 간균(Kommabazillus)이라고 불렀다. 콜레라균은, 인간 이외의 실험 동물에게는 콜레라를 일으키지 않았기 때문에, 코흐의 원칙의 전부를 만족시키지 못했지만, 코흐는 본 균이 콜레라의 원인이라고 결론을 내리고, 1884년에 독일 정부에 보고했다. 이로 인해 코흐는 콜레라균의 발견자로 널리 인지되었고, 콜레라균에는 ''Vibrio comma''라는 학명이 부여되었지만, 후에 필리포 파치니의 업적이 재평가되면서, 코흐가 발견한 균이 이미 30년 전에 발견된 것과 같다는 것이 밝혀졌고, 분류학적 규정에 따라, 먼저 명명된 ''V. cholerae''가 우선시되어, 공식적인 학명이 되었다.

이 코흐의 발견에 대해, 막스 폰 페텐코퍼 등 세균 병원체설을 지지하지 않는 입장의 연구자들이 반론을 제기하고, 콜레라균을 스스로 마시는 자음 실험에 의한 검증을 실시했다. 일련의 실험 결과는 충분한 재현성을 보이지 못했지만, 최종적으로는 콜레라균이 콜레라의 병원균이라는 것은 많은 과학자나 의사들에게 인정받게 되었다.

그 후, 콜레라균에 대해 생화학적, 혈청학적인 연구가 진행되어, 실제로 콜레라를 일으키는 것은, 콜레라균에 분류되는 균의 일부임이 밝혀졌다. 유행의 원인이 된 콜레라균은 모두 콜레라 독소를 생산한다는 특징을 가지고 있으며, 모두 혈청학적으로 O1이라고 불리는 그룹에 속했기 때문에, 콜레라균은, 콜레라를 일으키는 O1 콜레라균과, 콜레라를 일으키지 않는 비O1 콜레라균(NAG 비브리오라고도 불린다)의 두 가지로 대별하여 생각하게 되었다. 그러나 더욱 그 후, 이 생각을 단순하게 적용할 수 없는 사례가 여러 건 발생하여, 콜레라균에 대한 생각은 일종의 혼란을 포함한 채, 변천을 겪고 있다.

1961년에 인도에서 발생하여 제7차 팬데믹을 일으킨 콜레라균은, 용혈성을 갖는다는 점 등에서 기존의 것과 다른 생물학적 특징을 나타냈다. 그래서, 기존의 O1 콜레라균을 '''고전형''' 또는 아시아형, 새롭게 유행한 타입의 O1 콜레라균을 '''엘토르형''' (이 균은 1905년에 이집트의 엘토르, El-Tor에서 처음 발견되었다)으로 하여, 다른 생물적 특징을 나타내는 형(생물형, biovar)으로 구분하게 되었다. 이 엘토르형에 의한 대유행은 2005년 현재에도 지속되고 있다.

더욱이, 지금까지 모두 콜레라 독소를 생산한다고 생각되었던 O1 콜레라균 중에서, 미미하지만 콜레라 독소를 생산하지 않는 것이 있다는 것이 밝혀졌고, 이러한 균에 의한 감염증은 콜레라로 취급되지 않게 되었다.

제7차 팬데믹과 병행하여, 인도를 중심으로 대유행을 일으키고 있는 것과는 다른 균주에 의한 지역적 유행이 산발적으로 발생하고 있지만, 그중에서 1992년에 마드라스에서 발생한 콜레라의 원인균이, 기존의 O1 콜레라균이 아닌 O139에 속하는 것임이 밝혀졌다. 이 O139는 콜레라 독소를 생산하고 있음이 밝혀져, 콜레라의 원인균으로 취급되게 되었다.

이러한 경위에서, 현재, 콜레라의 원인이 되는 것은 "콜레라 독소를 생산하는 O1형 또는 O139형의 콜레라균"이라고 생각되고 있다. O1형의 대부분과, O139형의 극히 일부가 이에 해당한다.

2. 1. 초기 관찰 및 발견

3차 콜레라 범유행(1846-1860) 당시, 질병의 원인에 대한 여러 연구가 진행되었다.[8] 감염이 오염된 공기를 통해 퍼진다는 악취 이론은 더 이상 설득력 있는 설명이 아니었고, 영국의 의사 존 스노우는 1854년 런던에서 콜레라가 식수를 통해 전파된다는 설득력 있는 증거를 처음으로 제시했다.[9] 그는 병원체를 확인할 수 없었기 때문에 대부분의 사람들은 여전히 악취 기원을 믿었다.[9]프랑스의 동물학자 펠릭스-아르쉬메드 푸셰는 1849년 콜레라 환자 4명의 대변 샘플을 현미경으로 조사하여 콜레라균을 처음으로 관찰했다.[10] 프랑스 과학 아카데미에서 발표했으나, 콜레라균을 원생동물의 일종인 '뮐러와 슈랭크의 Vibrio rugula'라고 오인했다.[11]

이탈리아의 의사 필리포 파치니는 1854년 후반 피렌체에서 콜레라 발병을 조사하던 중 콜레라의 원인균이 새로운 종류의 균이라는 것을 알아냈다. 부검을 통해 대변과 장 점막에서 쉼표 모양의 간균을 발견하고,[12][13] 12월 10일 Società Medico-Fisica Fiorentina(피렌체 의학-물리학회)에 보고하였고,12월 12일자 ''Gazzetta Medica Italiana''(이탈리아 의학 가제트)에 계제된바에 따르면, 파치니는 ''vibrioni''(라틴어 ''vībro''는 "앞뒤로 빠르게 움직이다, 흔들다, 교반하다"는 뜻)라는 이름을 도입했다.[14] 카탈루냐 의사 호아킴 발셀스 이 파스쿠알도 거의 같은 시기에 그러한 세균을 보고했다.[15][16] 그러나 당시에는 세균이 질병과 직접적인 관련이 없다고 여겨졌고, 파치니는 순수 배양 및 실험에 실패하여 세균이 질병을 유발한다는 것을 증명하지 못했다.[9]

독일의 의사 로베르트 코흐는 1883년 이집트 알렉산드리아와 인도 캘커타(콜카타)에서 콜레라 유행을 조사하며 콜레라균을 분리 배양하고 콜레라의 원인균임을 확인했다.[18][19] 그는 1884년 1월 7일에 순수 배양된 세균을 분리했고, 이 세균이 새로운 종임을 확인하고 "작고 콤마처럼 굽어 있다"고 묘사했다.[9] 그는 이 세균이 콜레라 병원체라고 확신했지만, 세균이 건강한 피험자에게 증상을 유발한다는 결정적인 증거를 완전히 확보할 수는 없었다(이것은 나중에 코흐의 가설로 알려진 중요한 요소였다).[20] 이 세균은 그 당시 "콤마 간균"으로 알려졌다.[20] 1959년 캘커타에서 인도 의사 삼부 나트 데가 콜레라 독소를 분리하여 건강한 피험자에게 콜레라를 유발한다는 것을 보여주면서 세균과 콜레라의 관계를 완전히 입증했다.[21][22]

이후 파치니의 업적이 재평가되면서, 코흐가 발견한 균이 이미 30년 전에 파치니에 의해 발견된 ''V. cholerae''와 동일하다는 것이 밝혀졌고, 분류학적 규정에 따라 ''V. cholerae''가 공식적인 학명이 되었다.

2. 2. 콜레라균의 재발견과 학명 정립

이탈리아의 내과 의사 필리포 파치니는 피렌체에서 콜레라 발병을 조사하던 도중 콜레라의 원인균을 발견하고 'vibrio cholera'라고 명명했다.[74][75] 그러나 이 발표는 30년 동안 주목받지 못했다.[23]1876년 로베르트 코흐가 탄저균을 발견하고, 1882년 결핵균을 발견하면서 세균 병원체설이 증명되었다. 코흐는 특정 세균이 질병의 원인임을 증명하기 위한 코흐의 원칙을 제창했다.

1883년 독일 의사 로베르트 코흐는 이집트 알렉산드리아와 인도 콜카타에서 콜레라 유행을 조사하면서, 콜레라 환자의 장 점막과 대변에서 "콤마 간균"을 발견하고, 1884년에 이를 발표했다.[18][9][19] 코흐는 이 세균이 콜레라 병원체라고 확신했지만, 코흐의 가설을 완전히 충족하는 증거는 부족했다. 동물 실험에서는 질병을 유발하지 못했고, 코흐는 동물이 인간 병원체에 면역력이 있다고 추론했다.[20] 1959년 인도 의사 삼부 나트 데가 콜레라 독소를 분리하여 건강한 사람에게 콜레라를 유발하면서 세균과 콜레라의 관계를 완전히 입증했다.[21][22]

이탈리아의 세균학자 비토레 트레비산은 1884년에 코흐의 균이 파치니의 균과 동일하다는 것을 밝혀내고 ''Bacillus cholerae''라는 이름을 도입했다.[24] 독일 의사 리하르트 파이퍼는 1896년에 ''Vibrio cholerae''로 명명했다.[10] 이 이름은 1920년 미국세균학회에서 채택되었다.[25] 1964년 루돌프 휴가 제안하고[26] 1965년 국제 세균 명명 위원회 사법 위원회에서 받아들여졌으며,[27] 1966년 국제 미생물학 연합회에서 승인되었다.[28]

막스 폰 페텐코퍼 등 세균 병원체설을 지지하지 않는 연구자들은 코흐의 발견에 반론을 제기하며 자음 실험을 통해 검증을 시도했지만, 충분한 재현성을 보이지 못했다. 그러나 결국 콜레라균이 콜레라의 병원균이라는 사실은 많은 과학자와 의사들에게 인정받게 되었다.

이후 연구를 통해 콜레라를 일으키는 것은 콜레라균 중 일부임이 밝혀졌다. 유행의 원인이 된 콜레라균은 모두 콜레라 독소를 생산하고 혈청학적으로 O1 그룹에 속했기 때문에, 콜레라는 O1 콜레라균과 비O1 콜레라균(NAG 비브리오)으로 구분되었다.

1961년 인도에서 발생한 제7차 팬데믹을 일으킨 콜레라균은 기존의 O1 콜레라균(고전형 또는 아시아형)과 다른 특징을 가진 엘토르형으로 구분되었다.

1992년 마드라스에서 발생한 콜레라는 O1 콜레라균이 아닌 O139에 속하는 균으로, 콜레라 독소를 생산하여 콜레라 원인균으로 취급되었다.

현재 콜레라의 원인은 "콜레라 독소를 생산하는 O1형 또는 O139형의 콜레라균"으로 정의된다.

2. 3. 20세기 이후의 연구

1959년, 인도 의사 삼부 나트 데는 콜레라 독소를 분리하여 콜레라의 발병 기전을 규명했다. 1961년에 인도에서 발생하여 제7차 팬데믹을 일으킨 콜레라균은 엘토르형으로, 1905년 이집트 엘토르(El-Tor)에서 처음 발견되었다. 이 엘토르형에 의한 대유행은 2005년 현재에도 지속되고 있다.1992년 마드라스에서 발생한 콜레라는 기존의 O1 콜레라균이 아닌 O139형 콜레라균에 의한 것으로, 이 균은 콜레라 독소를 생산하는 것으로 밝혀졌다. 현재 콜레라의 원인이 되는 것은 "콜레라 독소를 생산하는 O1형 또는 O139형의 콜레라균"으로 정의된다.

3. 병원성

''V. cholerae''의 병원성 유전자는 박테리아의 독성과 직접적 또는 간접적으로 관련된 단백질을 암호화한다. 숙주 장 환경에 적응하고 담즙산 및 항균 펩타이드의 공격을 피하기 위해 ''V. cholerae''는 세균 외막 소포 (OMV)를 사용한다. 침입 시 박테리아는 OMV를 방출하며, OMV에는 숙주 공격에 취약하게 만드는 모든 막 변형이 포함되어 있다.[32]

감염 동안 ''V. cholerae''는 다량의 물 설사("쌀뜨물 변"으로 알려짐)를 유발하는 콜레라 독소 (CT)를 분비한다.[43][5] 이 콜레라 독소에는 장 상피 세포에 부착하는 데 역할을 하는 5개의 B 소단위와 독소 활성에 역할을 하는 1개의 A 소단위가 포함되어 있다. 소장의 집락화에는 또한 세균 세포 표면에 있는 얇고 유연한 사상 부속기인 독소 코조절 필루스 (TCP)가 필요하다. CT와 TCP의 발현은 일반적으로 막 결합 히스티딘 키나아제와 세포 내 반응 요소를 포함하는 이성분 조절 시스템 (TCS)에 의해 매개된다.[33] TCS는 박테리아가 변화하는 환경에 반응할 수 있게 한다.[33] ''V. cholerae''에서는 집락화, 바이오필름 생성 및 독성에 중요한 여러 TCS가 확인되었다.[33] 쿼럼 조절 소형 RNA (Qrr RNA)는 ''V. cholerae'' TCS의 표적으로 확인되었다.[33][34][35] 여기서 소형 RNA (sRNA) 분자는 mRNA에 결합하여 번역을 차단하거나 독성 또는 집락화 유전자 발현 억제제의 분해를 유도한다.[33][34] ''V. cholerae''에서 EnvZ/OmpR TCS는 삼투 농도 및 pH의 변화에 대한 반응으로 sRNA ''coaR''을 통해 유전자 발현을 변경한다. ''coaR''의 중요한 표적은 TCP를 암호화하는 유전자의 주요 소단위(''tcpA'')의 발현을 음성적으로 조절하는 ''tcpI''이다. ''tcpI''가 ''coaR''에 결합하면 더 이상 ''tcpA''의 발현을 억제할 수 없게 되어 집락화 능력이 증가한다.[33] ''coaR''의 발현은 장강의 정상 pH인 6.5 pH에서 EnvZ/OmpR에 의해 상향 조절되지만, 더 높은 pH 값에서는 낮다.[33] 장강 내 ''V. cholerae''는 TCP를 사용하여 장 점막에 부착하며, 점막을 침입하지 않는다.[33] 그렇게 한 후 콜레라 독소를 분비하여 증상을 유발한다.

3. 1. 콜레라 독소

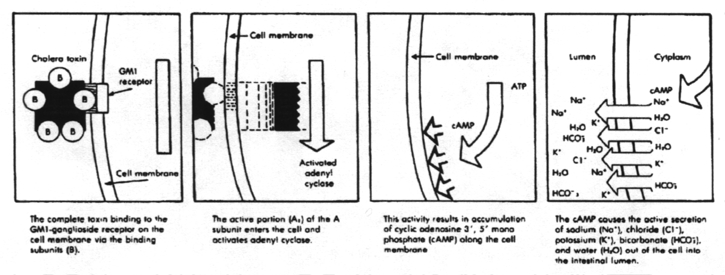

콜레라 독소(Cholera toxin, CT)는 콜레라균(''V. cholerae'')이 생성하는 외독소로, A1B5형 단백질이다.[62][66] 독소 활성을 갖는 A 서브유닛 1개와 세포 결합 활성을 갖는 B 서브유닛 5개로 구성된다.[62][66] B 서브유닛은 소장 상피 세포 세포막 표면의 GM1 강글리오사이드에 결합하며, 엔도사이토시스와 역행 수송을 통해 세포 내로 들어간다.[5] A 서브유닛은 소포체에서 절단되어 A1 서브유닛이 세포질에 유리된다.

A1 서브유닛은 니코틴아미드 아데닌 디뉴클레오티드(NAD)를 분해하여 ADP 리보스를 G 단백질의 일종인 Gs 단백질에 결합시킨다. ADP 리보실화된 Gs 단백질은 GTP 분해가 억제되어 항상 활성화된 상태가 되고, 아데닐산 사이클레이스를 계속 활성화시켜 세포 내 사이클릭 AMP(cAMP) 농도를 상승시킨다. cAMP 농도 상승은 이온 채널을 열어 세포 내에서 물과 전해질이 계속 누출되게 한다. 이로 인해 쌀뜨물 같은 흰색 수양성 설사를 일으키고 탈수 증상과 전해질 대사 이상에 의한 산증을 일으킨다.[62][66]

콜레라 독소 유전자는 CTXφ 박테리오파지(CTXφ)에 의해 운반된다.[53] CTXφ는 사상 파지로, 세포 용해 없이 세균 세포에서 분비되며, 콜레라균 염색체의 특정 부위에 통합된다.[53]

3. 2. 감염 및 증상

콜레라균(''V. cholerae'')은 장을 감염시켜 콜레라의 특징적인 증상인 설사를 유발한다. 감염은 오염된 음식이나 물을 섭취하거나, 오염된 사람의 대변과 피부 접촉을 통해 전파될 수 있다.[43] 잠복기는 수시간에서 5일이다. 모든 감염이 증상을 나타내는 것은 아니며, 약 10명 중 1명만이 설사를 한다.[43] 전형적인 증상으로는 쌀뜨물 같은 심한 수양성 설사, 구토, 빠른 심박수, 피부 탄력 상실, 저혈압, 갈증, 근육 경련 등이 있다.[43] 심한 경우 저혈량성 쇼크, 신부전, 전해질 불균형 등으로 사망할 수 있다. 무증상 감염도 흔하며, 특히 엘토르형 콜레라균 감염 시 무증상 또는 경증 환자가 많다.

4. 역학

콜레라는 주로 위생 상태가 열악한 개발도상국을 중심으로 창궐하며, 아프리카, 남아시아, 동남아시아 등지에서 빈번하게 발생한다.[44][45] ''V. 콜레라''는 풍토병 또는 유행병으로 나타나는데, 최근 3년간 질병 발생 사례가 확인되고 국내 전파가 이루어진 국가는 "풍토병"으로 분류된다.[44] 특정 시기나 장소에서 일반적인 발생률을 초과하면 유행병으로 선포되며, 이는 수일에서 수년간 이어질 수 있다. 유행병 발생 국가는 동시에 풍토병 국가일 수도 있다.[45]

역사상 가장 오랫동안 지속된 ''V. 콜레라'' 유행은 예멘에서 발생했다. 예멘은 2016년 9월부터 2017년 4월, 그리고 2017년 4월 말부터 2019년까지 두 차례의 대규모 유행을 겪었다.[46] 이로 인해 2,500명 이상이 사망하고 100만 명 이상이 감염되는 등 막대한 피해를 입었다.[46] 이 외에도 아프리카, 아메리카 대륙, 아이티 등지에서도 콜레라 유행이 빈번하게 발생하여 국제 사회의 보건을 위협하고 있다.

4. 1. 콜레라의 유행 지역

콜레라는 아프리카, 남아시아, 동남아시아 등 개발도상국에서 주로 발생한다.[44][45] ''V. 콜레라''는 풍토병 또는 유행병으로 발생하는데, 지난 3년 동안 질병이 발생했고 확인된 사례가 국내(국가 내) 전파된 경우 "풍토병"으로 간주된다. 또는, 질병 발생이 특정 시간 또는 위치에 대한 정상 발생률을 초과할 때 유행으로 선언된다. 유행병은 며칠 또는 수년에 걸쳐 지속될 수 있다. 또한, 유행병이 발생하는 국가는 풍토병이기도 할 수 있다.[45]가장 오래 지속된 ''V. 콜레라'' 유행병은 예멘에서 기록되었다. 예멘은 두 차례의 유행을 겪었는데, 첫 번째는 2016년 9월부터 2017년 4월까지 발생했고, 두 번째는 2017년 4월 말에 시작되어 최근 2019년에 종식된 것으로 간주되었다.[46] 예멘의 유행병은 2,500명 이상의 사망자를 발생시켰고, 100만 명 이상의 예멘인에게 영향을 미쳤다.[46] 아프리카, 아메리카 대륙, 아이티에서도 더 많은 유행이 발생했다.

4. 2. 한국의 콜레라 현황

5. 예방

콜레라 예방을 위해서는 안전한 식수와 위생적인 환경이 중요하다.

콜레라가 유행하는 지역을 방문할 때는 다음과 같은 예방 조치를 준수해야 한다. 생수를 마시고 사용하고, 비누와 안전한 물로 손을 자주 씻으며, 화장실이 없는 경우 화학식 변기를 사용하거나 대변을 묻는다. 어떤 물가에도 배변하지 말고 음식을 완전히 익혀야 한다. 적절하고 안전한 물을 공급하는 것이 중요하다.[47] 취해야 할 예방 조치는 적절한 위생 관리이다.[48] 비누와 물을 사용할 수 없는 지역에서는 손 위생이 필수적이다. 손을 씻을 위생 시설이 없는 경우 재나 모래로 손을 문지르고 깨끗한 물로 헹구십시오.[49]

콜레라 예방을 위해서는 개인위생 수칙을 철저히 지켜야 한다.[47][48] 흐르는 물에 비누로 30초 이상 손을 씻는 것이 중요하며, 특히 화장실 사용 후, 음식 조리 전, 외출 후에는 반드시 손을 씻어야 한다.

끓인 물이나 생수 등 안전한 물을 마시고, 음식은 완전히 익혀 먹어야 한다. 위생적인 식당을 이용하는 것도 중요하다.

콜레라 유행 지역을 여행할 때는 각별한 주의가 필요하다. 백신 접종을 고려해 볼 수 있다.

질병 확산을 예방하기 위해 ''V. 콜레라'' 백신이 있다. 이 백신은 "경구 콜레라 백신"(OCV)으로 알려져 있다. 예방을 위해 3가지 유형의 OCV를 사용할 수 있다: 듀코랄®(Dukoral®), 샨콜™(Shanchol™) 및 유비콜플러스®(Euvichol-Plus®). 세 가지 OCV 모두 완전히 효과를 보려면 두 번의 투여가 필요하다. 콜레라 위험, 콜레라 심각성, WASH 조건 및 개선 능력, 의료 조건 및 개선 능력, OCV 캠페인 실행 능력, M&E 활동 수행 능력, 국가 및 지역 수준의 헌신 등 여러 기준에 따라 풍토병 또는 유행병 상태인 국가는 백신을 받을 자격이 있다.[50] OCV 프로그램이 시작된 5월부터 2018년 5월까지 위 기준을 충족하는 국가에 2,500만 개 이상의 백신이 배포되었다.[50]

5. 1. 개인 위생 수칙

콜레라 예방을 위해서는 개인위생 수칙을 철저히 지켜야 한다.[47][48] 흐르는 물에 비누로 30초 이상 손을 씻는 것이 중요하며, 특히 화장실 사용 후, 음식 조리 전, 외출 후에는 반드시 손을 씻어야 한다. 비누와 물을 사용할 수 없는 경우에는 재나 모래로 손을 문지른 후 깨끗한 물로 헹궈야 한다.[49]끓인 물이나 생수 등 안전한 물을 마시고, 음식은 완전히 익혀 먹어야 한다. 위생적인 식당을 이용하는 것도 중요하다.

콜레라 유행 지역을 여행할 때는 각별한 주의가 필요하다. 백신 접종을 고려해 볼 수 있다. 경구 콜레라 백신(OCV)은 듀코랄(Dukoral®), 샨콜(Shanchol™), 유비콜플러스(Euvichol-Plus®) 등이 있으며, 모두 2회 접종이 필요하다.[50]

5. 2. 콜레라 백신

콜레라 확산을 예방하기 위해 경구용 콜레라 백신(OCV)이 사용된다.[50] 듀코랄(Dukoral®), 샨콜(Shanchol™) 및 유비콜플러스(Euvichol-Plus®)의 세 종류 OCV가 사용 가능하며, 모두 완전히 효과를 보려면 두 번 투여해야 한다.[50] WHO는 콜레라 위험, 심각성, 의료 조건, OCV 캠페인 실행 능력 등 여러 기준에 따라 풍토병 또는 유행병 상태인 국가에 백신을 배포하고 있다.[50] 2018년 5월까지 2,500만 개 이상의 백신이 배포되었다.[50] 콜레라가 유행하는 지역을 방문할 때는 생수 마시기, 비누와 안전한 물로 손 씻기, 적절한 위생 관리 등 예방 조치를 준수해야 한다.[47][48]6. 진단 및 치료

콜레라에 대한 기본적인 치료는 탈수된 체액을 보충하기 위한 수액 공급이다. 경미한 탈수 증세의 환자는 경구 수액 용액(ORS)으로 치료할 수 있다.[48] 환자가 심하게 탈수되어 적절한 양의 ORS를 섭취할 수 없을 때는 일반적으로 정맥 주사 수액 치료를 시행한다. 일부 경우에는 항생제가 사용되며, 일반적으로 플루오로퀴놀론과 테트라사이클린이 사용된다.[48]

6. 1. 진단

6. 2. 치료

콜레라의 기본적인 치료는 탈수된 체액을 보충하기 위한 수액 공급이다.[48] 경미한 탈수 증세의 환자는 경구 수액 용액(ORS)으로 치료할 수 있다.[48] 환자가 심하게 탈수되어 적절한 양의 ORS를 섭취할 수 없을 때는 일반적으로 정맥 주사 수액 치료를 시행한다. 일부 경우에는 항생제가 사용되며, 일반적으로 플루오로퀴놀론과 테트라사이클린이 사용된다.[48]7. 세균학적 특징 및 분류

콜레라균은 비브리오과 비브리오속에 속하는 그람 음성균이다. 크기는 0.3×2μm 정도로, 굽은 콤마 모양의 간균 형태를 보인다. 이는 본래 헬리코박터 파일로리 등과 같이 나선형으로 신장하는 형태가, 그 회전수가 0.5-1회 정도이기 때문에 콤마 모양으로 보이는 것으로 생각되며, 이 때문에 나선균의 일종으로 분류되는 경우도 있다.

비브리오과의 세균의 특징으로, 장내세균과와 마찬가지로 통성 혐기성이며 포도당을 발효하는 그람 음성균이지만, 균체의 한쪽 끝에 1개의 편모 (극편모)를 가진다는 점에서 장내세균과와 구별된다. 이 극편모에 의해 수중에서 활발하게 운동한다. ''Vibrio''라는 속명은, 이 운동성에 연유하여 라틴어의 vibro (영어의 vibration: 진동)에서 명명되었다. 자당을 분해하는 성질이나, 단백질의 분해성에 기초한 「콜레라 적반응」이라고 불리는 생화학 시험 등으로, 다른 비브리오속의 세균과 감별된다. 증식 가능한 pH는 6-10이지만 특히 알칼리성 환경을 좋아한다. 다른 해산성 비브리오와 달리 염화 나트륨이 존재하지 않아도 증식은 가능하지만, 0.5%의 염화 나트륨 농도가 증식에 적절한 조건이다. 콜레라균은 비교적 저항력이 약한 균이며, 산이나 건조, 햇빛, 고온에 약하여, 용이하게 불활성화된다.

콜레라균은, 그 세포벽에 있는 외막의 리포다당의 항원성 (O항원)에 의해, 2005년 현재 205종류로 분류되어 있다. 또한 편모에도 항원성 (H항원)이 있지만, H항원에는 1개의 형밖에 존재하지 않는다. 이 때문에 콜레라균은 그 혈청형에 의해 「O1 (형) 콜레라균, O2 콜레라균…」이라고 구분된다. 1991년까지는, 콜레라의 원인이 되는 것은 O1형뿐이었기 때문에, 이것을 '''O1 콜레라균''', 그 외 (O2 이후)를 '''비 O1 콜레라균'''이라고 부르며, 전(前)자만이 콜레라의 원인이 되는 것으로서 구별되어 왔다.

O1형에 대해서는, 더욱 흡수 항혈청에 의해 오가와형(Ogawa, AB형), 이나바형(Inaba, AC형), 히코지마형(Hikojima, ABC형)이라는 아형으로 분류되어 있다. 또한 생물학적 특징의 차이로부터, '''고전형''' (아시아형)과 '''엘토르형'''이라는 2개의 생물형(biovar)으로 분류되어 있다. 엘토르형은 당초, 용혈성의 콜레라균으로서 분리되었고, 그 외에도 약제 감수성이나 생화학적인 특징으로 고전형과 구별되었다 (덧붙여 용혈성에 대해서는, 그 후 변이하여 비(非)용혈성의 엘토르형이 주류가 되었다). 고전형은 후자(後者)에 비해 독성이 강하고 전형적인 수양성 설사를 일으키고 감염력이 높지만, 자연계에서의 잔존성은 비교적 나쁘다. 이에 대해 후자는 일반적으로 병원성은 전자보다 낮지만, 자연계에서의 저항성이 높고, 장기간 생존하기 때문에 유행이 장기화되기 쉽다고 한다.

비 O1 콜레라균에 대해서는, O1형과 반응하는 혈청과 반응하지 않는 (항O1혈청에 비응집성) 것으로부터 '''NAG 비브리오''' (나그 비브리오・비응집성 비브리오, non-agglutible vibrio)라고 불린 적이 있었다. 이 명칭은, 이러한 균도 O1 이외의 각각의 혈청에 대해서는 응집성이기 때문에 적절한 분류명이 아니라는 비판에서 그다지 사용되지 않게 되었지만, 식품 위생의 분야 등, 일부에서는 아직도 이 호칭을 사용하는 경우가 있다.

이 O1형과 비 O1형으로 분류하는 생각은, 1992년에 콜레라 독소 생산 O139형 콜레라균이 발생한 것에 의해 재검토를 강요당하고 있지만, 분류 명칭으로서는 아직도 잘 사용되고 있다.

콜레라균은 자연계에서는 주로 사람의 장내에서만 증식하기 때문에, 수중 등의 환경이나 식품 내에서는 거의 분열 증식을 행하지 않는다. 이러한 환경에서, 콜레라균은 며칠에서 몇 주 정도 생존 가능하다 (수중이라면 1일, 해수에서는 ~3주, 식품 중에서는 실온에서 1-2일, 냉장으로 1주일 정도)하지만, 이것은 세균이 자연 환경에서 생존하는 기간으로서는 짧은 부류에 속한다. 단, 콜레라균은 이러한 생존에 적합하지 않은 환경 하에서는, 그 스트레스에 의해 바이오필름을 형성하는 균으로 변화 (상변이)하여, 바이오필름 중에서 장기 생존을 꾀하고 있다고 생각되고 있다. 특히 엘토르형 O1 콜레라균은, 고전형에 비해 바이오필름을 형성하기 쉽고, 이 사실이 엘토르형에 의한 유행이 장기화되는 이유의 하나라고 생각되고 있다. 또한, 콜레라균은 환경이 악화되면 VNC라고 불리는 상태로 변화하는 것도 알려져 있으며, 환경 중에서 언뜻 불활성화된 것처럼 보여도 VNC 상태로 이행되었을 뿐이고, 어떤 원인에 의해 거기에서 「소생」하는 것이 알려져 있다. 이러한 사실이 콜레라 유행이 종식되어 환자가 없어진 수년 후에도, 또한 다시 콜레라가 유행을 일으키는 이유에 관여하고 있다고 생각되고 있다.

콜레라균에는 대소 2개의 염색체가 존재한다. 이것은 세균 중에서 비브리오속에서만 보이는 예외적인 특징이다. 이전에는 모든 세균에 대해 염색체 수는 1개라고 생각되었지만, 같은 비브리오속의 장염 비브리오가 2개의 염색체를 가지는 것이 최초로 발견되었고, 그 후 콜레라균도 마찬가지임이 밝혀졌다. 콜레라균의 생존이나 병원성에 관여하는 유전자의 대부분은 큰 염색체에 존재하고 있으며, 작은 염색체에는 기능이나 유래가 판명되지 않은 유전자가 많이 포함되어 있다.

7. 1. 형태 및 특징

콜레라균(''Vibrio cholerae'')은 그람 음성 간균으로, 콤마 모양이다.[29][1] 한쪽 끝에 편모를 가지고 있어 운동성이 활발하며,[1] 라틴어로 "vibrio"는 "떨다"라는 뜻을 가진다.[29] 직경은 0.3 μm, 길이는 1.3 μm이며[30] 평균 이동 속도는 약 75.4 μm/sec이다.[31] 필리도 가지고 있다.[1]비브리오과 비브리오속에 속하며, 통성 혐기성 세균으로, 호흡 및 발효 대사를 모두 수행할 수 있다.[1] 장내세균과와 마찬가지로 포도당을 발효하며,[1] 자당을 분해하는 성질이나, 단백질의 분해성에 기초한 「콜레라 적반응」이라고 불리는 생화학 시험 등으로, 다른 비브리오속의 세균과 감별된다.

pH 6-10의 알칼리성 환경에서 잘 자라며, 산에 약하다.[1] 다른 해산성 비브리오와 달리 염화 나트륨이 없어도 증식은 가능하지만, 0.5%의 염화 나트륨 농도가 증식에 적절한 조건이다. 비교적 저항력이 약한 균이며, 산이나 건조, 햇빛, 고온에 약하여, 용이하게 불활성화된다.

세포벽에 있는 외막의 리포다당의 항원성 (O항원)에 의해, 2005년 현재 205종류로 분류되어 있으며, 편모에도 항원성 (H항원)이 있지만, H항원에는 1개의 형밖에 존재하지 않는다. 혈청형에 의해 O1, O2 등으로 구분된다.

자연계에서는 주로 사람의 장내에서만 증식하기 때문에, 수중 등의 환경이나 식품 내에서는 거의 분열 증식을 행하지 않는다. 며칠에서 몇 주 정도 생존 가능하며, 수중이라면 1일, 해수에서는 ~3주, 식품 중에서는 실온에서 1-2일, 냉장으로 1주일 정도이다. 콜레라균은 생존에 적합하지 않은 환경 하에서는, 그 스트레스에 의해 바이오필름을 형성하는 균으로 변화 (상변이)하여, 바이오필름 중에서 장기 생존을 꾀하고 있다고 생각되고 있다. 환경이 악화되면 VNC라고 불리는 상태로 변화하는 것도 알려져 있다.

콜레라균에는 대소 2개의 염색체가 존재한다. 이것은 세균 중에서 비브리오속에서만 보이는 예외적인 특징이다.

7. 2. 분류

콜레라균(''V. cholerae'')은 세포벽의 리포다당(O항원)에 따라 200종 이상의 혈청형으로 분류된다.[57] O1형과 O139형 콜레라균이 콜레라를 일으킨다.[57]O1형 콜레라균은 다시 고전형(classical)과 엘 토르(El Tor)형의 두 가지 생물형(biovar)으로 나뉜다.[57] 각 생물형은 오가와(Ogawa), 이나바(Inaba), 히코지마(Hikojima)의 세 가지 혈청형(serotype)으로 분류된다.[57]

1992년 방글라데시에서 처음 확인된 O139형은 동남아시아에 국한되어 있다.[57] O1형과 O139형 외에도 많은 ''V. cholerae'' 혈청군이 콜레라 유사 질병을 일으킬 수 있지만, O1 및 O139 혈청군의 독성 균주만이 광범위한 유행병을 일으켰다.[57]

과거에는 O1형과 O1형 이외의 균주를 '''비 O1 콜레라균''' 또는 '''NAG 비브리오'''라고 불렀으나, 1992년 콜레라 독소 생산 O139형 콜레라균이 발생하면서 이러한 분류는 재검토되었다.

콜레라균은 비브리오과 비브리오속에 속하는 그람 음성균으로, 굽은 콤마 모양의 간균 형태를 보인다. 헬리코박터 파일로리 등과 같이 나선균의 일종으로 분류되기도 한다. 균체의 한쪽 끝에 1개의 편모 (극편모)를 가지고 있어 수중에서 활발하게 운동한다. 자당을 분해하고 단백질 분해성에 기초한 「콜레라 적반응」등으로 다른 비브리오속 세균과 구별된다.

콜레라균은 세포벽에 있는 외막의 리포다당의 항원성 (O항원)에 의해, 2005년 현재 205종류로 분류되어 있다.

염색체는 대소 2개가 존재하며, 이는 세균 중에서 비브리오속에서만 보이는 예외적인 특징이다.

8. 유전체

콜레라균(''V. cholerae'')은 400만 염기쌍의 DNA 서열과 3,885개의 예상되는 유전자를 가지는 두 개의 원형 염색체를 가지고 있다.[51][52] 콜레라 독소 유전자는 ''V. 콜레라'' 게놈에 삽입된 온순 세균파지인 CTXφ에 의해 운반된다. CTXφ는 콜레라 독소 유전자를 한 ''V. 콜레라'' 균주에서 다른 균주로 전달할 수 있으며, 이는 수평 유전자 전달의 한 형태이다. 독소 공조절 필러스 유전자는 프로파지와 별개인 비브리오 병원성 섬 (VPI)에 의해 암호화된다.[1]

더 큰 첫 번째 염색체는 3Mbp 길이이며 2,770개의 개방형 리딩 프레임 (ORF)을 가지고 있다. 이 염색체는 독성, 독성 조절, 그리고 전사 및 번역과 같은 중요한 세포 기능에 필요한 유전자를 포함한다.[1]

두 번째 염색체는 1Mbp 길이이며 1115개의 ORF를 가지고 있다. 이 염색체는 대사, 열 충격 단백질, 그리고 박테리아 간의 진화적 관계를 추적하는 데 사용되는 리보솜 소단위 유전자인 16S rRNA 유전자를 포함하여 게놈 내에 필수적인 유전자 및 하우스키핑 유전자가 포함되어 있기 때문에 플라스미드 또는 메가플라스미드와 다르다고 결정되었다. 또한, 복제자가 염색체인지 여부를 결정하는 데 관련된 것은 게놈의 상당 부분을 차지하는지 여부이며, 염색체 2는 전체 게놈 크기의 40%를 차지한다. 그리고 플라스미드와 달리 염색체는 자체적으로 전달되지 않는다.[36] 그러나 두 번째 염색체는 플라스미드에서 일반적으로 발견되는 일부 유전자[1], 특히 P1 플라스미드 유사 복제 기점을 포함하고 있기 때문에 한때 메가플라스미드였을 수 있다.[51]

CTXφ (CTXphi라고도 함)는 콜레라 독소 유전자를 포함하는 사상 파지이다. 감염성 CTXφ 입자는 ''V. 콜레라''가 인간을 감염시킬 때 생성된다. 파지 입자는 세포 용해 없이 세균 세포에서 분비된다. CTXφ가 ''V. 콜레라'' 세포를 감염시키면, 염색체의 특정 부위에 통합된다. 이러한 부위에는 종종 통합된 CTXφ 프로파지의 탠덤 어레이가 포함되어 있다. 콜레라 독소를 암호화하는 ''ctxA'' 및 ''ctxB'' 유전자 외에도 CTXφ는 파지 생식, 패키징, 분비, 통합 및 조절과 관련된 8개의 유전자를 포함한다. CTXφ 게놈은 6.9 kb 길이이다.[53]

9. 생태 및 진화

9. 1. 생태

콜레라균의 주요 서식지는 강, 기수 및 하구와 같은 수생 환경이며, 종종 요각류 또는 다른 동물성 플랑크톤, 조개류 및 수생 식물과 관련이 있다.[54]콜레라 감염은 일반적으로 ''V. cholerae''가 자연적으로 발견되거나 감염된 사람의 배설물에서 유입된 식수를 통해 발생한다. 콜레라는 부적절한 수처리, 열악한 위생, 부적절한 위생 시설이 있는 곳에서 가장 많이 발견되고 확산될 가능성이 높다. 다른 흔한 매개체로는 생선 또는 덜 익힌 생선 및 조개류가 있다. 사람 간의 전파는 매우 드물며, 감염된 사람과의 가벼운 접촉은 질병에 걸릴 위험이 없다.[55] ''V. cholerae''는 특히 표면수에서 수생 생태계에서 번성한다. 인간과 병원성 균주 간의 주요 연결은 물을 통해 이루어지며, 특히 양호한 정수 시스템이 없는 경제적으로 열악한 지역에서 발생한다.[42]

비병원성 균주 또한 수생 생태계에 존재한다. 수생 환경에서 공존하는 다양한 병원성 및 비병원성 균주는 매우 많은 유전적 변이를 허용하는 것으로 여겨진다. 유전자 전달은 박테리아 사이에서 매우 흔하며, 다양한 ''V. cholerae'' 유전자의 재조합은 새로운 독성 균주를 유발할 수 있다.[56]

''V. cholerae''와 ''Ruminococcus obeum'' 사이의 공생 관계가 밝혀졌다. ''R. obeum''의 자가유도체는 여러 ''V. cholerae'' 독성 인자의 발현을 억제한다. 이러한 억제 메커니즘은 다른 장내 미생물군 종에도 존재할 가능성이 있으며, 이는 자가유도체 또는 다른 메커니즘을 사용하여 ''V. cholerae'' 또는 다른 장병원체의 정착을 제한할 수 있는 특정 공동체의 구성원의 장내 미생물군을 탐구하는 길을 열어준다. 자가유도체는 특히 ''V. cholerae''와 함께 생물막을 발달시키고 세포외 퀘럼 감지 분자에 대한 반응으로 독성을 제어할 수 있다.

9. 2. 진화

콜레라를 일으키는 ''V. cholerae''의 두 가지 혈청군은 O1과 O139이다. O1은 대부분의 발병을 일으키는 반면, 1992년 방글라데시에서 처음 확인된 O139는 동남아시아에 국한되어 있다.[57] O1 및 O139 혈청군의 독성 균주만이 광범위한 유행병을 일으켰다.''V. cholerae'' O1은 고전형과 엘 토르의 두 가지 생물형을 가지며, 각 생물형은 이나바와 오가와의 두 가지 뚜렷한 혈청형을 갖는다. 엘 토르 생물형에 감염된 더 많은 사람들이 무증상이거나 가벼운 질병만을 앓는다.[57] 최근 몇 년 동안, ''V. cholerae'' O1의 고전형 생물형에 의한 감염은 드물어졌으며 방글라데시와 인도의 일부 지역에 국한되어 있다.[57] 최근 아시아와 아프리카의 여러 지역에서 새로운 변이 균주가 발견되었다. 관찰 결과 이러한 균주는 더 높은 치사율로 더 심각한 콜레라를 일으키는 것으로 보인다.

''비브리오 콜레라''(V. cholerae)는 수생 서식지에 풍부한 생체 고분자인 키틴에서 배양될 때 자연 유전자 형질전환에 대한 능력을 갖도록 유도될 수 있다.[58] 자연 유전자 형질전환은 개입된 매체를 통해 한 세균 세포에서 다른 세균 세포로 DNA가 전달되고 상동 재조합에 의해 공여체 서열이 수용체 게놈에 통합되는 성적 과정이다.[58] ''비브리오 콜레라''의 형질전환 능력은 세포 밀도 증가와 함께 영양분 제한, 성장률 감소 또는 스트레스에 의해 자극된다.[58] ''비브리오 콜레라'' 흡수 기작에는 능력 유도 필러스와 DNA를 세포질로 감아들이는 래칫 역할을 하는 보존된 DNA 결합 단백질이 포함된다.[59][60]

10. 갤러리

참조

[1]

웹사이트

Laboratory Methods for the Diagnosis of Vibrio cholerae

https://www.cdc.gov/[...]

Centre for Disease Control

2013-10-29

[2]

논문

Environmental reservoirs and mechanisms of persistence of Vibrio cholerae

[3]

Webarchive

NCBI: Vibrio cholerae O1

https://www.ncbi.nlm[...]

2022-05-07

[4]

Webarchive

NCBI: Vibrio cholerae O139

https://www.ncbi.nlm[...]

2022-05-07

[5]

논문

Cholera

2012

[6]

논문

Quorum sensing signal–response systems in Gram-negative bacteria

http://dx.doi.org/10[...]

2022-10-27

[7]

논문

Vibrio cholerae high cell density quorum sensing activates the host intestinal innate immune response

2022-09-20

[8]

논문

The dawn of medical microbiology: germ hunters and the discovery of the cause of cholera

2011

[9]

논문

The greatest steps towards the discovery of Vibrio cholerae

2014

[10]

서적

Public Health Service Publication

https://books.google[...]

U.S. Department of Health, Education, and Welfare, Public Health Service, Environmental Health Service, National Air Pollution Control Administration

2021-04-05

[11]

서적

Proceedings of the Cholera Research Symposium, January 24-29, 1965, Honolulu, Hawaii

U.S. Public Health Service

2021-04-20

[12]

웹사이트

Who first discovered cholera?

https://www.ph.ucla.[...]

2021-04-04

[13]

논문

"[Discovery of Vibrio cholerae by Filippo Pacini, of Pistoia, established in the initial phases of microbiological thought and judged after a century]"

https://pubmed.ncbi.[...]

2021-04-04

[14]

간행물

"Osservazioni microscopiche e deduzioni patologiche sul cholera asiatico"

https://books.google[...]

Gazzetta Medica Italiana: Toscana

1854

[15]

웹사이트

Joaquín Balcells y Pasqual

http://dbe.rah.es/bi[...]

2020-08-01

[16]

웹사이트

Joaquim Balcells i Pascual

http://www.galeriame[...]

2020-08-01

[17]

논문

Original observations of Filippo Pacini on vibrio cholera

https://pubmed.ncbi.[...]

2021-04-04

[18]

논문

Robert Koch and the cholera vibrio: a centenary

1984

[19]

논문

Sechster Bericht der deutschen wissenschaftlichen Commission zur Erforschung der Cholera

https://www.scopus.c[...]

1884

[20]

논문

From endotoxin to exotoxin: De's rich legacy to cholera

2010

[21]

논문

Enterotoxicity of bacteria-free culture-filtrate of Vibrio cholerae

https://pubmed.ncbi.[...]

2021-04-04

[22]

논문

Dr Sambhu Nath De: unsung hero

2011

[23]

웹사이트

Taxonomy browser (Vibrio cholerae)

https://www.ncbi.nlm[...]

2021-04-05

[24]

논문

Original observations of Filippo Pacini on vibrio cholera

http://ccras.nic.in/[...]

2021-04-05

[25]

논문

The Families and Genera of the Bacteria: Final Report of the Committee of the Society of American Bacteriologists on Characterization and Classification of Bacterial Types

1920

[26]

논문

The Proposed Conservation of the Generic Name Vibrio Pacini 1854 and Designation of the Neotype Strain of Vibrio Cholerae Pacini 1854

1964

[27]

논문

Opinion 31. Conservation of Vibrio Pacini 1854 as a Bacterial Generic Name, Conservation of Vibrio Cholerae Pacini 1854 as the Nomenclatural Type Species of the Bacterial Genus Vibrio, and Designation of Neotype Strain of Vibrio Cholerae Pacini

1965

[28]

논문

Minutes of IAMS Subcommittee on Taxonomy of Vibrios

1966

[29]

웹사이트

Medical Definition of Vibrio cholerae

https://www.medicine[...]

"[[MedicineNet]]"

2021-06-03

[30]

웹사이트

New strains of Vibrio cholerae

https://web.archive.[...]

2019-06-26

[31]

논문

The measurement of swimming velocity of Vibrio cholerae and Pseudomonas aeruginosa using the video tracking methods.

[32]

논문

Vibrio cholerae Sheds Its Coat to Make Itself Comfortable in the Gut

2020-02-12

[33]

논문

Small RNA coaR contributes to intestinal colonization in Vibrio cholerae via the two-component system EnvZ/OmpR

[34]

논문

A new Vibrio cholerae sRNA modulates colonization and affects release of outer membrane vesicles

2008

[35]

논문

A Genome-Wide Approach to Discovery of Small RNAs Involved in Regulation of Virulence in Vibrio cholerae

2011-07-14

[36]

논문

Robert Koch and the cholera vibrio: a centenary

[37]

논문

Filamentous phages linked to virulence of Vibrio cholerae

2003-02

[38]

논문

Evolutionary and functional analyses of variants of the toxin-coregulated pilus protein TcpA from toxigenic Vibrio cholerae non-O1/non-O139 serogroup isolates.

2002-06

[39]

논문

Factors Related to Fetal Death in Pregnant Women with Cholera, Haiti, 2011–2014

[40]

논문

Parallel Quorum Sensing Systems Converge to Regulate Virulence in Vibrio cholerae

2002-08

[41]

논문

RpoS Controls the Vibrio cholerae Mucosal Escape Response

[42]

논문

Epidemiology, genetics, and ecology of toxigenic Vibrio cholerae.

1998-12

[43]

웹사이트

Illness & Symptoms {{!}} Cholera

https://www.cdc.gov/[...]

2018-12-13

[44]

뉴스

Cholera.

www.who.int/news-roo[...]

World Health Organization

2019-01-17

[45]

뉴스

World Health Organization, Disease Outbreaks.

www.searo.who.int/to[...]

World Health Organization

2016-03-08

[46]

뉴스

Mystery of Yemen Cholera Epidemic Solved.

www.sciencedaily.com[...]

ScienceDaily

2019-01-02

[47]

웹사이트

Five Basic Cholera Preventions

https://www.cdc.gov/[...]

2019-11-20

[48]

서적

Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases

2015

[49]

문서

"Five Basic Cholera Prevention Steps | Cholera | CDC."

www.cdc.gov/cholera/[...]

Centers for Disease Control and Prevention

[50]

문서

"Oral Cholera Vaccines."

www.who.int/cholera/[...]

World Health Organization

2018-05-17

[51]

논문

Functionality of Two Origins of Replication in Vibrio cholerae Strains With a Single Chromosome

2018-11-30

[52]

논문

DNA sequence of both chromosomes of the cholera pathogen Vibrio cholerae

http://www.nature.co[...]

2018-04-20

[53]

논문

CTXφ and ''Vibrio cholerae'': exploring a newly recognized type of phage-host cell relationship

[54]

논문

Environmental reservoirs and mechanisms of persistence of Vibrio cholerae

[55]

웹사이트

General Information {{!}} Cholera {{!}} CDC

https://www.cdc.gov/[...]

2018-12-13

[56]

논문

Molecular ecology of toxigenic Vibrio cholerae.

[57]

논문

Survival of classic cholera in Bangladesh

[58]

논문

Chitin induces natural competence in Vibrio cholerae

[59]

논문

The DNA-Uptake Process of Naturally Competent Vibrio cholerae

[60]

웹사이트

Vibrio Cholera Starts Spreading In India – QuintDaily

http://quintdaily.co[...]

2017-08-03

[61]

논문

Natural genetic transformation: prevalence, mechanisms and function

[62]

서적

コレラ菌とビブリオ科の細菌

[63]

서적

"Vibrionaceae" in ''Bergey's manual of systematic bacteriology'' (George M. Garrity ''et al.'' eds.) 2nd ed. vol 2 part B pp.491-546

2005

[64]

서적

コレラ

[65]

웹사이트

IDWR 感染症の話「コレラ」

http://idsc.nih.go.j[...]

2009-10-19

[66]

서적

イラストレイテッド微生物学

[67]

서적

感染症半世紀

株式会社アイカム

2008

[68]

웹사이트

NAGビブリオ感染症とは

https://www.niid.go.[...]

2021-04-24

[69]

웹인용

Laboratory Methods for the Diagnosis of Vibrio cholerae

https://www.cdc.gov/[...]

Centre for Disease Control

2013-10-29

[70]

웹인용

해양수산자료실

https://www.nifs.go.[...]

2022-08-07

[71]

저널

Environmental reservoirs and mechanisms of persistence of Vibrio cholerae

[72]

웹사이트

Vibrio cholerae O1

https://www.ncbi.nlm[...]

NCBI

[73]

웹사이트

Vibrio cholerae O139

https://www.ncbi.nlm[...]

NCBI

[74]

웹인용

Who first discovered cholera?

https://www.ph.ucla.[...]

2021-04-04

[75]

저널

"[Discovery of Vibrio cholerae by Filippo Pacini, of Pistoia, established in the initial phases of microbiological thought and judged after a century]"

https://pubmed.ncbi.[...]

1954

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com