한일공동개발구역

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

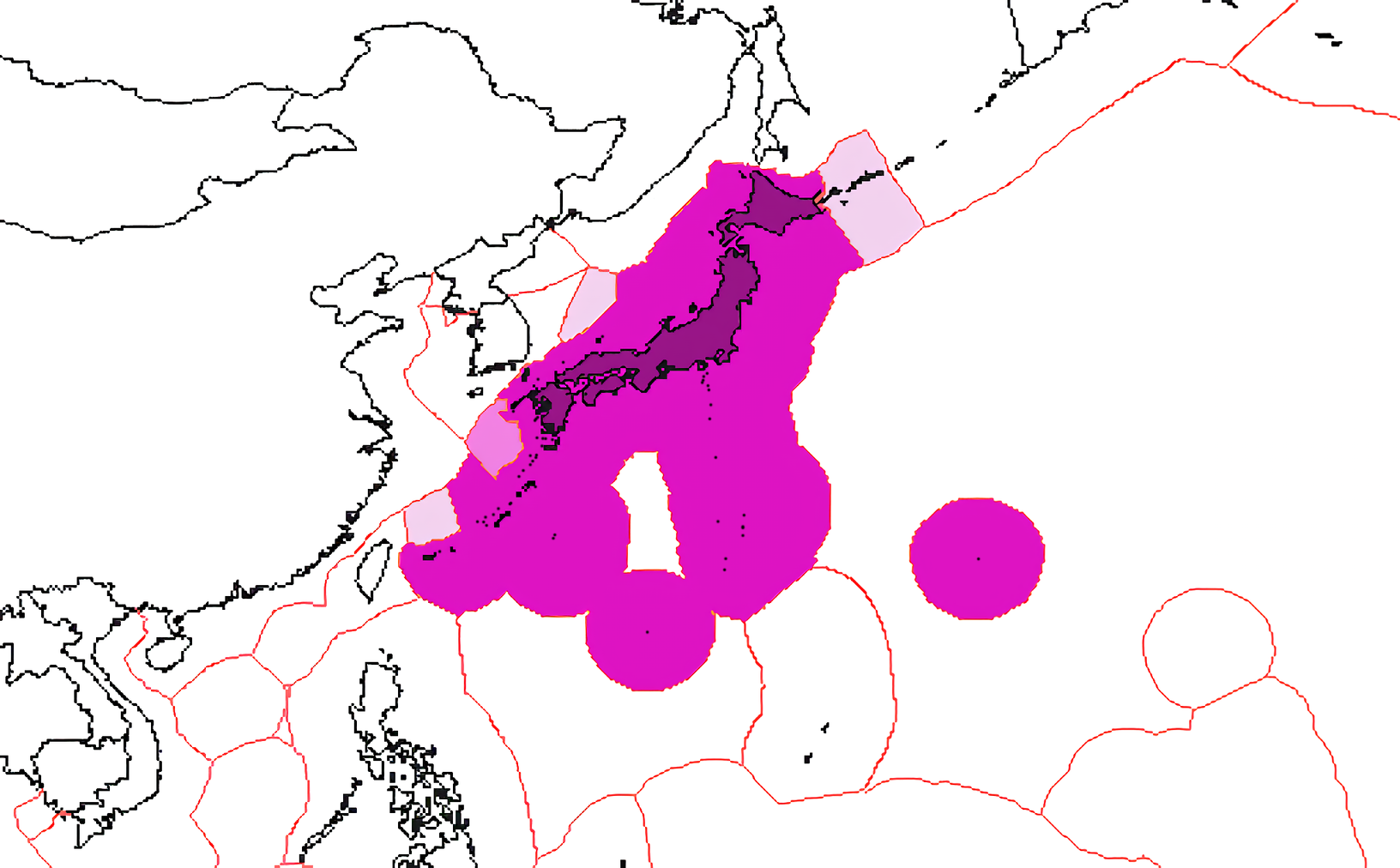

한일공동개발구역(JDZ)은 제주도 남쪽과 일본 규슈 서쪽 해역에 설정된, 한국과 일본이 공동으로 석유 및 가스 자원 개발을 추진하기로 한 구역이다. 1974년 한일대륙붕협정을 통해 설정되었으며, 1978년 발효되어 2028년 만료될 예정이다. 이 구역은 지리적으로 일본에 더 가깝지만, 1970년 한국이 7광구에 대한 영유권을 먼저 선포하면서 분쟁이 시작되었고, 기술과 자본 부족으로 인해 공동 개발 협정을 체결하게 되었다. 협정 만료를 앞두고 중국의 개입, 일본의 소극적인 태도, 해양법 변화 등으로 인해 관할권 및 자원 개발에 대한 불확실성이 증가하고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 가스전 - 동해-1 가스전

울산 동남쪽 해상에 위치한 동해-1 가스전은 대한민국 최초의 가스전으로, 2004년부터 2021년까지 상업 생산되어 에너지 자립에 기여했으며 생산 종료 후에는 이산화탄소 포집 및 저장 시설로 전환될 예정이다. - 가스전 - 춘샤오 가스전

- 한중일 - 동아시아 정상회의

동아시아 정상회의(EAS)는 아세안 10개국과 주변 국가들이 참여하는 연례 회의로, 경제 협력 및 지역 안보 현안을 논의하며 동아시아 공동체 구축을 목표로 하지만, 회원국 간 이해관계 및 협력 구도의 복잡성으로 과제에 직면하고 있다. - 한중일 - 동아시아

동아시아는 중국, 일본, 한국, 몽골을 포함하는 지역으로 정의가 다양하며, 지리적으로 복잡한 지형과 다양한 기후대를 가지고 있고, 역사적으로 문화 교류가 활발했으나 근대에는 갈등을 겪었으며, 현재는 경제적 통합과 함께 해결해야 할 과제들이 남아있다. - 동중국해 - 나하항

나하항은 류큐 왕국 시대부터 아시아 교역 중심지였으며, 제2차 세계대전 후 미군에 의해 재건되어 국제 컨테이너 운송 및 여객 수송을 담당하며 오키나와 경제 성장을 뒷받침하는 오키나와현 나하시의 주요 항만이다. - 동중국해 - 겐카이나다

겐카이나다는 규슈 북부와 한반도 남부 사이에 위치한 해역으로, 쓰시마 난류의 영향으로 풍부한 어족 자원을 가지고 어업이 활발하며, 러일전쟁의 쓰시마 해전이 벌어진 곳으로 알려져 있다.

2. 역사적 배경

1970년 5월, 한국은 당시 대륙붕 연장론이 우세했던 국제 정세에 따라 동중국해의 7광구를 개발해 영유권을 선포했다. 그러나 일본의 반대에 부딪혔고, 탐사 기술과 자본이 부족했던 박정희 정부는 1974년 일본과 한일대륙붕협정을 맺어 공동 개발에 합의했다.[7] 이 협정은 1978년에 발효되어 50년간 유효하며, 2028년에 만료될 예정이다.

1999년 국제연합 대륙붕한계위원회(UN CLCS)는 인접국 간 영토 분쟁 해결을 위한 기준안 마련을 위해 관련국 51개국에 10년 안에 자국의 대륙붕 관할을 주장할 수 있는 정식 보고서를 제출할 것을 요구했다. 이는 국제해양법에서 연안국으로부터 200해리까지 배타적 권리를 인정하면서도, 예외적으로 육지로부터 바다쪽으로 이어진 지층구조가 200해리 이후까지 자연적으로 같은 모양을 이룰 경우 대륙붕 한계를 최대 350해리까지 설정할 수 있도록 허용하여 연안국 간 분쟁의 소지가 있었기 때문이다.

이에 일본과 중국은 2009년 각각 수백 쪽 분량의 '대륙붕 보고서'를 UN에 제출했으나, 한국 정부는 100여 쪽 분량의 정식 문서를 작성하고도 8쪽의 예비 보고서만 제출했다. 이후 2012년 12월 26일, 대한민국은 대륙붕 정식 보고서를 UN CLCS에 제출했다. 한일대륙붕협정이 만료되기 전에 대책을 마련하지 못하면 2028년 이후, 국제해양법에 따라 7광구의 대부분은 일본 측에 넘어갈 가능성이 크다.

2022년 윤석열 정부 출범 이후, 한일정상회담과 한미정상회담에서 한일공동개발구역 내용을 언급해야 한다는 기사가 나오고 있다. 일본을 상대로 경제적인 명분보다 중국 팽창 저지를 위한 안보 동맹 차원의 접근이 필요하다는 조언이 있었다.[18]

2. 1. 협정 체결 이전

1970년대 이전, 일본과 대한민국은 동중국해의 대륙붕에 대한 영유권을 주장하며 역사적으로 대립했고, 이로 인해 해당 지역은 분쟁의 대상이 되었다.[3] 1969년 유엔 아시아 극동 경제 위원회의 보고서가 발표되면서 상황은 더욱 복잡해졌다. 이 보고서는 동중국해 대륙붕에 페르시아만과 유사한 수준의 석유와 천연 가스가 매장되어 있을 가능성을 제기했다.[4][5][6]보고서 발표 이후, 대한민국과 일본은 서로의 수역 소유권을 인정하지 않았다. 대한민국은 1970년에 국제사법재판소(ICJ)의 "연안국의 […] 주권의 자연적 연장" 원칙에 대한 판결을 인용하며 먼저 수역에 대한 권리를 주장했다.[7] 반면, 일본은 "합의가 없는 경우" 중간선을 제안하는 1958년의 원칙을 내세웠다.[6]

2. 2. 협정 체결 과정

1970년 5월, 대한민국은 당시 대륙붕 연장론이 우세했던 국제 정세에 따라 동중국해의 7광구에 대한 영유권을 선포했으나, 일본이 이에 반발했다.[3][4][5][6][7] 당시 탐사 기술과 자본이 부족했던 박정희 정부는 냉전 시기 한일 관계 개선 및 중국 팽창 저지를 위한 안보 협력의 필요성,[18] 그리고 1969년 유엔 아시아 극동 경제 위원회의 보고서에서 해당 지역에 페르시아만과 유사한 수준의 석유와 천연 가스 매장량이 "풍부하게" 존재한다는 결과[4][5][6] 등을 이유로 1974년 일본과 한일대륙붕협정을 체결하여 공동 개발에 합의하였다.[7]1974년 1월 30일, 서울에서 양국 대표가 협정에 서명했는데, 대한민국 측에서는 당시 대한민국 외교부 외무부 장관이었던 김동조|金東祚한국어가, 일본 측에서는 당시 주대한민국 일본 대사였던 後宮虎郎|우시로쿠 도라오일본어가 서명했다.[8] 협정의 주요 내용은 다음과 같다.[8]

- 구역 면적을 9개의 하위 구역으로 나눈다.

- 각 하위 구역은 양국에서 각각 한 명의 "차관인"을 임명하여, 하위 구역이 협정에 의해 허용되는 범위 내에서 동등하게 과세, "탐사" 및 "개발"되도록 권고할 수 있는 권한을 갖는다.

- 7구역은 11761nmi로 가장 큰 하위 구역이다.

- 석유와 천연 가스가 공동 개발의 주요 초점이지만, 해당 지역 내의 어업의 많은 측면도 규제한다.

이 협정은 1974년 12월 대한민국 국회에서 비준되었고,[4] 약 4년 후인 1978년 6월 22일 일본 국회에서 비준되어 발효되었다.[3] 일본에서의 비준 지연은 중국과 조선민주주의인민공화국의 JDZ 참여를 주장하는 사회주의 및 공산주의 정당의 반대 때문이었다.[11] 이 협정은 31조에서 양국 중 어느 한 쪽이 3년 전에 다른 쪽에 협정 탈퇴를 통보하면 50년(2028년) 후에 JDZ가 종료될 수 있다는 조항으로 마무리되었다.[7][8]

3. 협정의 주요 내용

1974년 박정희 정부는 국제적으로 대륙붕 연장론이 우세했던 상황에서 일본과 한일대륙붕협정을 체결했다. 이 협정은 1978년 발효되어 2028년 만료될 예정이며, 양국 중 어느 한쪽이라도 자원 탐사 및 채취에 동의하지 않으면 안 된다는 내용을 담고 있다.[8]

1999년 국제연합 대륙붕한계위원회(UN CLCS)는 인접국 간 영토분쟁 해결을 위해 관련국에 대륙붕 관할을 주장할 수 있는 정식보고서를 제출할 것을 요구했다. 일본과 중국은 2009년 각각 보고서를 제출했으나, 대한민국 정부는 예비보고서만 제출했다. 이후 2012년 12월 26일 대한민국은 대륙붕 정식보고서를 UN CLCS에 제출하였다. 2028년 이후, 국제해양법에 따라 7광구의 대부분은 일본측에 넘어갈 가능성이 크다.

2022년 윤석열 정부 출범 이후, 한일정상회담과 한미정상회담에서 한일공동개발구역 내용을 언급해야 한다는 기사가 나오고 있다. 일본을 상대로 경제적인 명분보다 중국 팽창 저지를 위한 안보 동맹 차원의 접근이 필요하다는 조언이다.[18]

1969년 유엔 아시아 극동 경제 위원회 보고서에서 해당 지역에 페르시아만과 유사한 수준의 석유와 천연 가스 매장량이 있다고 밝혀진 후 분쟁 해결 노력이 시작되었다.[4][5][6] 대한민국은 1970년 국제사법재판소(ICJ)의 "연안국의 […] 주권의 자연적 연장" 원칙을 인용하며 먼저 수역에 대한 권리를 주장했고,[7] 일본은 "합의가 없는 경우" 중간선을 제안하는 1958년의 원칙을 인용했다.[6]

3. 1. 공동 개발 구역 (JDZ)

1974년 1월 30일 대한민국과 일본은 한일대륙붕협정을 체결하여 한일공동개발구역(JDZ)을 설립하였다. 이 협정은 서울에서 양국 대표가 서명하였으며, 국제 연합의 후원을 받았다.[8] 일본 측은 당시 주대한민국 일본 대사 後宮虎郎|우시로쿠 도라오일본어가, 대한민국 측은 당시 대한민국 외교부 김동조한국어 외무부 장관이 대표로 참여했다.[8]JDZ는 제주도 남쪽과 일본 규슈 서쪽 해역에 위치하며, 면적은 약 8만 km²이다. 이 구역은 9개의 하위 구역으로 나뉘어 있으며,[8] 각 하위 구역은 양국에서 각각 한 명의 "차관인"을 임명받아, 하위 구역이 협정에 의해 허용되는 범위 내에서 동등하게 과세, "탐사" 및 "개발"되도록 권고할 수 있는 권한을 가진다(3조와 4조에 따름).[2][8] 7구역은 11761nmi로 가장 큰 하위 구역이다.[8]

1970년대 일본의 조사에 따르면, 한일공동개발구역에는 약 63억 배럴의 석유가 매장되어 있는 것으로 추정된다.[11] 우드로 윌슨 국제 연구 센터(Woodrow Wilson International Center for Scholars)의 최근 추정치에 따르면 한일공동개발구역은 약 9000조원(약 6.8조달러) 상당의 석유 매장량을 가지고 있으며, 이는 "사우디 아라비아보다 10배 더 많은 천연 가스, 미국보다 4.5배 더 많은 석유"에 해당한다.[7] 이 지역은 또한 상당한 양의 탄화수소 매장량을 가지고 있는 것으로 여겨진다.[6][11]

한일공동개발구역의 지리적 위치는 많은 해상 수송로를 지나가며,[6] 한국의 남쪽 해상 접근로의 상당 부분을 차지한다.[6]

이 협정은 1974년 12월 대한민국 국회에서 비준되었고,[4] 1978년 6월 22일 일본의 비준을 거쳐 발효되었다.[3] 협정 31조에 따르면 양국 중 어느 한 쪽이 3년 전에 다른 쪽에 협정 탈퇴를 통보하면 50년(2028년) 후에 JDZ가 종료될 수 있다.[7][8]

3. 2. 자원 개발 및 분배

1974년 체결된 한일대륙붕협정에 따라, 한일공동개발구역에서의 자원 탐사 및 개발은 한일 양국이 공동으로 진행하며, 어느 한쪽이라도 동의하지 않으면 진행할 수 없다. 이 협정은 1978년에 발효되어 2028년에 만료될 예정이다.[8]협정의 주요 내용은 다음과 같다.[8]

- 구역을 9개의 하위 구역으로 나누고, 각 하위 구역은 양국에서 각각 한 명의 "차관인"을 임명한다.

- 차관인은 하위 구역이 협정에 따라 동등하게 과세, 탐사 및 개발되도록 권고할 수 있다.

- 석유와 천연 가스가 공동 개발의 주요 대상이지만, 해당 지역 내의 어업도 규제한다.

1970년대 일본의 조사에 따르면, 한일공동개발구역에는 약 63억 배럴의 석유가 매장되어 있는 것으로 추정된다.[11] 우드로 윌슨 국제 연구 센터의 최근 추정치에 따르면, 한일공동개발구역은 약 9000조원(약 6.8조달러) 상당의 석유 매장량을 가지고 있으며, 이는 "사우디 아라비아보다 10배 더 많은 천연 가스, 미국보다 4.5배 더 많은 석유"에 해당한다.[7] 이 지역에는 상당한 양의 탄화수소 매장량도 있는 것으로 여겨진다.[6][11]

한일공동개발구역은 해상 수송로가 지나가는 지리적 요충지에 위치하며,[6] 한국의 남쪽 해상 접근로의 상당 부분을 차지한다.[6]

4. 시추 내역

1970년대 일본의 조사에 따르면, 한일공동개발구역에는 약 의 석유가 매장되어 있는 것으로 추정된다.[11] 미국의 우드로 윌슨 국제 연구 센터(Woodrow Wilson International Center for Scholars)는 최근 한일공동개발구역에 약 ₩9,000조 원(약 $6.8조 달러) 상당의 석유 매장량이 있다고 추정했는데, 이는 "사우디 아라비아보다 10배 더 많은 천연 가스, 미국보다 4.5배 더 많은 석유"에 해당한다.[7] 이 지역은 상당한 양의 탄화수소 매장량을 가진 것으로도 여겨진다.[6][11]

한일공동개발구역은 많은 해상 수송로가 지나가며, 한국의 남쪽 해상 접근로 상당 부분을 차지한다.[6]

4. 1. 시추 결과

1980년대에는 협정 체결 이후 7개의 탐사 시추가 이루어졌으며, 이 중 3개의 시추공에서 소량의 석유와 가스가 발견되었다.[19] 1990년대까지 공동 탐사 활동이 꾸준히 진행되었으나, 대부분 성공적이지 못했다.[1]

이후 공동 탐사 활동은 점차 감소하였고, 2005년에는 일본이 공동 탐사에 참여하는 것을 거부하기도 했다.[1] 일본은 2010년에 마지막 공동 활동을 했다.[6] 1990년대 이후 일본의 소극적인 태도로 인해, 석유 및 가스 매장량 존재 증거에도 불구하고 상당한 매장량은 발견되지 않았다.[5][12]

일본은 한일공동개발구역(JDZ)의 석유 및 가스 매장량이 상업적으로 충분하지 않다는 추정치와 이전의 실패한 시추 시도를 언급하며 관심이 줄어든 것으로 보인다.[6][5] 그러나 JDZ와 경계를 이루는 중국 춘샤오 가스전[1]의 존재와 한국, 중국,[6] 미국[1] 연구자들의 추정치는 이러한 주장에 모순된다. 일부 한국 관리들은 일본이 2028년 협정 만료 시까지 기다렸다가 해당 구역을 자국 영토로 주장할 것이라고 비난하기도 한다.[7][6]

5. 협정 이후 논란과 쟁점

1974년 박정희 정부는 일본과 한일대륙붕협정을 맺어 한일공동개발구역(JDZ)을 공동 개발하기로 했다. 이 협정은 1978년 발효되어 2028년 만료될 예정이다.[1] 협정에 따르면, 한일 양국 중 한쪽이라도 자원 탐사 및 채취에 동의하지 않으면 개발이 불가능하다.

1982년 협정 체결 이후, UN 해양법 원칙이 대륙붕 근거 주장에서 배타적 경제 수역(EEZ) 개념으로 바뀌었다.[1] 이 개념은 두 국가 간의 중간선을 선호하며, 협정 종료 시 한일공동개발구역이 일본 EEZ 내의 90% 이상에 위치하여 일본에 유리하게 작용한다.[1] 이는 한국의 대륙붕 근거 주장을 약화시킨다.[6]

최근 몇 년 동안 중국은 이 지역에 대한 권리를 확장하려 시도했다.[6] 중국의 200nmi 배타적 경제 수역(EEZ)[1]은 한일공동개발구역의 서부와 중첩되지만, 원래 협정에 참여하지 않았기 때문에 현재 해당 구역에서 어떠한 권리도 가지지 못한다.[6]

최근 수십 년 동안, 양국 간의 상호 경계심에도 불구하고, 일본이 2005년 10월 춘샤오 가스전 등 한일공동개발구역 인접 지역에서의 석유 및 가스 공동 개발에 관해 중국과 협상을 진행하면서, 중국의 주장이 더욱 설득력을 얻게 되었다.[14] 대한민국은 이러한 합의에서 제외되었다.[13][15]

2028년 이후 협정이 종료되었지만, 누가 이 지역을 관리할지에 대한 명확한 결정이 아직 이루어지지 않은 경우, 중국은 한일공동개발구역 인접 가스전에서 해왔듯이, 해당 지역을 개발하여 권리를 정당화할 수 있다.[7]

5. 1. 일본의 소극적 태도와 그 배경

1974년 박정희 정부는 일본과 한일대륙붕협정을 맺어 한일공동개발구역(JDZ)을 공동 개발하기로 했다. 이 협정은 1978년 발효되어 2028년 만료될 예정이다.[1] 협정에 따르면, 한일 양국 중 한쪽이라도 자원 탐사 및 채취에 동의하지 않으면 개발이 불가능하다.1999년 국제연합 대륙붕한계위원회(UN CLCS)는 인접국 간 영토 분쟁 해결 기준을 마련하기 위해 관련국들에게 10년 안에 대륙붕 관할 주장에 대한 정식 보고서를 제출할 것을 요구했다. 일본과 중국은 2009년 각각 보고서를 제출했으나, 한국은 예비 보고서만 제출했다. 이후 2012년 12월 26일, 대한민국은 대륙붕 정식 보고서를 UN CLCS에 제출했다. 2028년 협정 만료 전 대책을 마련하지 않으면, 국제해양법에 따라 7광구 대부분이 일본에 넘어갈 가능성이 있다.

2022년 윤석열 정부 출범 이후, 한일정상회담과 한미정상회담에서 한일공동개발구역 문제를 언급해야 한다는 주장이 제기되었다. 일본을 상대로 경제적 명분보다는 중국 팽창 저지를 위한 안보 동맹 차원의 접근이 필요하다는 조언도 있었다.[18]

1979년 JDZ 탐사 활동이 시작되어 1992년까지 세 차례 공동 탐사가 진행되었지만, 대부분 성공적이지 못했다.[1] 이후 공동 활동은 줄어들었고, 2005년 일본은 계획되었던 공동 탐사를 거부했다.[1] 2010년 마지막 공동 활동 이후, 일본은 2009년부터 2017년까지 어떤 하위 구역에도 양허권자를 임명하지 않았다.[5] 1990년대 이후 공동 협력 부족으로 인해, 석유 및 가스 매장량 존재 증거에도 불구하고 상당한 매장량은 발견되지 않았다.[5][12] 현재까지 5개의 유망 지역과 13개의 잠재적 석유 지역만이 발견되었다.[13]

일본은 JDZ의 석유 및 가스 매장량이 상업적으로 충분하지 않다는 추정치와 실패한 시추 시도를 언급하며 관심이 줄었다고 밝혔다.[6][5] 그러나 JDZ와 경계를 이루는 중국 춘샤오 가스전의 성공[1]과 한국, 중국,[6] 미국[1] 연구자들의 추정치는 이러한 주장에 모순된다. 일부 한국 관리들은 일본이 2028년 협정 만료를 기다려 해당 구역을 자국 영토로 주장할 것이라고 비난했다.[7][6]

1982년 JDZ 협정 체결 이후, UN 해양법 원칙이 대륙붕 근거 주장에서 배타적 경제 수역(EEZ) 개념으로 바뀌었다.[1] 이 개념은 중간선을 선호하며, 협정 종료 시 JDZ의 90% 이상이 일본 EEZ 내에 위치하여 일본에 유리하게 작용한다.[1] 이는 한국의 대륙붕 근거 주장을 약화시킨다.[6]

한일공동개발구역 관할권 유지는 현대 대한민국 정치에서 중요해지고 있으며, 특히 중국과 일본의 협력이 증가함에 따라 더욱 그렇다.[13] 국회는 여러 차례 JDZ에 대해 논의하며, 미래 분쟁을 피하고[1][7] "중국의 진출을 막기" 위한 외교적 해결책을 촉구했다.[7]

대한민국은 새로운 양자 간 협정에서 배제되어 협정 종료 후 JDZ 지역에 대한 권리가 위험에 처할 수 있음에도, 국제 무대에서 "미온적"이었다.[13] 2008년 4월, 이명박 대통령은 일본 방문에서 JDZ 개발 증진을 논의하겠다고 발표했지만, 논의는 이루어지지 않았다.[13] 2023년 5월, 더불어민주당이 한일정상회담 의제로 JDZ 문제를 제기하려 했으나 거부되었다.[1] 대한민국 정부 관계자들은 JDZ보다 중앙아시아 및 아프리카 국가들과의 석유 및 천연자원 계약 체결을 우선시한다는 비판을 받았다.[13]

1970년대 일본 조사에 따르면, 한일공동개발구역에는 약 63억 배럴의 석유가 매장된 것으로 추정된다.[11] 우드로 윌슨 국제 연구 센터의 최근 추정치에 따르면, 약 9조원(약 68억달러) 상당의 석유 매장량을 가지며, 이는 "사우디 아라비아보다 10배 더 많은 천연 가스, 미국보다 4.5배 더 많은 석유"에 해당한다.[7] 이 지역은 상당한 양의 탄화수소 매장량도 가지고 있는 것으로 여겨진다.[6][11]

한일공동개발구역의 지리적 위치는 많은 해상 수송로를 지나가며,[6] 한국의 남쪽 해상 접근로 상당 부분을 차지한다.[6]

5. 2. 중국의 개입

최근 몇 년 동안 중국은 이 지역에 대한 권리를 확장하려 시도했다.[6] 중국의 200nmi 배타적 경제 수역(EEZ)[1]은 한일공동개발구역의 서부와 중첩되며, 이는 권리 주장의 근거를 제공하지만, 원래 한일 공동 개발 구역 협정에 참여하지 않았기 때문에 현재 해당 구역에서 어떠한 권리도 가지지 못한다.[6] 이러한 배제는 중화인민공화국 외교부가 1974년 협정 체결 한 달 만에 이 협정을 "중국의 주권 침해"라고 규정하게 했으며,[11] 1977년 4월에는 중국의 동의 없이 대륙붕을 분할한 것에 대해 공식적인 항의를 제기하게 했다.[11]최근 수십 년 동안, 양국 간의 상호 경계심에도 불구하고, 일본이 2005년 10월 한일 공동 개발 구역에 인접한 지역, 특히 춘샤오 가스전(Chunxiao gas field), 톈와이톈 가스전(Tianwaiten gas field), 핑후 가스전(Pinghu gas field)에서의 석유 및 가스 공동 개발에 관해 중국과 처음으로 협상을 진행하면서, 중국의 주장이 더욱 설득력을 얻게 되었다.[14] 이 문제에 대한 합의는 2008년 6월과 7월에 열린 제34차 G8 정상회담에서 성공적으로 서명되었으나, 대한민국은 제외되었다.[13][15]

2028년 이후 협정이 종료되었지만, 누가 이 지역을 관리할지에 대한 명확한 결정이 아직 이루어지지 않은 경우, 중국은 한일 공동 개발 구역과 인접한 앞서 언급한 가스전에서 해왔듯이, 해당 지역을 개발하여 권리를 정당화할 수 있다.[7]

5. 3. 해양법 변화와 협정의 불확실성

1982년 원래 한일대륙붕협정이 체결된 이후, 영해 설정 등을 논의하는 UN의 해양법 원칙이 대륙붕에 근거한 주장보다 배타적 경제 수역(EEZ)의 개념으로 바뀌었다.[1] 이 개념은 두 국가 간의 중간선을 선호하며, 협정 종료 시 한일공동개발구역이 일본 EEZ 내의 90% 이상에 위치하기 때문에 일본에 유리하게 작용하며,[1] 한국의 원래 대륙붕에 근거한 이 지역에 대한 주장을 약화시킨다.[6]1970년대 일본의 조사에 따르면, 한일공동개발구역에는 약 63억 배럴의 석유가 매장되어 있는 것으로 추정된다.[11] 미국의 우드로 윌슨 국제 연구 센터의 최근 추정치에 따르면 한일공동개발구역은 약 ₩9,000조원(약 68억달러) 상당의 석유 매장량을 가지고 있으며, 이는 "사우디 아라비아보다 10배 더 많은 천연 가스, 미국보다 4.5배 더 많은 석유"에 해당한다.[7] 이 지역은 또한 상당한 양의 탄화수소 매장량을 가지고 있는 것으로 여겨진다.[6][11]

최근 몇 년 동안 중국은 분쟁의 혜택을 받아 이 지역에 대한 권리를 확장하려 시도했다.[6] 중국의 200nmi 배타적 경제 수역(EEZ)[1]은 한일 공동 개발 구역의 서부와 중첩되며, 이는 권리 주장의 근거를 제공하지만, 원래 한일 공동 개발 구역 협정에 참여하지 않았기 때문에 현재 해당 구역에서 어떠한 권리도 가지지 못한다.[6]

최근 수십 년 동안, 양국 간의 상호 경계심에도 불구하고, 일본이 2005년 10월 한일 공동 개발 구역에 인접한 지역, 특히 춘샤오 가스전, 톈와이톈 가스전, 핑후 가스전에서의 석유 및 가스 공동 개발에 관해 중국과 처음으로 협상을 진행하면서, 중국의 주장이 더욱 설득력을 얻게 되었다.[14] 대한민국은 이러한 합의에서 제외되었다.[13][15]

2028년 이후 협정이 종료되었지만, 누가 이 지역을 관리할지에 대한 명확한 결정이 아직 이루어지지 않은 경우, 중국은 한일 공동 개발 구역과 인접한 가스전에서 해왔듯이, 해당 지역을 개발하여 권리를 정당화할 수 있다.[7]

6. 협정 만료 이후 전망과 대한민국의 대응

2028년 한일대륙붕협정 만료 이후, 국제해양법에 따라 7광구 대부분이 일본 측에 넘어갈 가능성이 크다는 우려가 제기되고 있다. 이에 대한 대응 방안으로, 더불어민주당 등에서는 협정 재협상, 새로운 협정 체결, 국제 협력 강화, 자원 개발 기술 확보 등을 주장하고 있다.

대한민국 정부는 1999년 국제연합 대륙붕한계위원회(UN CLCS)에 대륙붕 정식보고서 대신 예비보고서만 제출하여 이러한 우려를 키웠으나, 2012년 12월 26일 정식 보고서를 제출하였다.

국회에서는 2028년 협정 만료 이후 발생할 수 있는 지역 분쟁을 피하고, 중국의 진출을 막기 위한 외교적 해결책을 촉구하는 논의가 여러 차례 있었다.[1][7]

이명박 대통령은 2008년 일본 방문에서 한일공동개발구역(JDZ)의 미래 개발 증진에 대해 논의하겠다고 발표했지만, 실질적인 논의는 이루어지지 않았다.[13] 2023년 5월, 더불어민주당은 한일정상회담 의제로 JDZ 문제를 제기하려 했으나 거부되었다.[1]

대한민국 정부 관계자들은 인접한 JDZ보다 중앙아시아 및 아프리카 국가들과의 석유 및 천연자원 계약 체결을 우선시한다는 비판을 받기도 했다.[13]

6. 1. 예상되는 상황

1974년 박정희 정부는 일본과 한일대륙붕협정을 맺어 한일공동개발구역을 공동 개발하기로 합의했다. 이 협정은 1978년에 발효되어 2028년에 만료될 예정이다.[18] 협정 만료 이후에는 국제해양법에 따라 7광구의 대부분이 일본 측에 넘어갈 가능성이 크다.1999년 국제연합 대륙붕한계위원회(UN CLCS)는 대륙붕 분쟁 해결을 위해 관련국들에게 대륙붕 관할 주장에 대한 정식 보고서를 제출할 것을 요구했다. 일본과 중국은 2009년에 보고서를 제출했지만, 대한민국은 예비 보고서만 제출했다가 2012년에 정식 보고서를 제출했다.

2028년 협정이 종료된 후, 이 지역의 관리 주체에 대한 명확한 결정이 내려지지 않으면, 중국이 해당 지역을 개발하여 권리를 주장할 수 있다.[7] 중화인민공화국 외교부는 1974년 협정 체결 당시부터 이를 "중국의 주권 침해"라고 규정하며 반대해왔다.[11] 최근 중국은 춘샤오 가스전(Chunxiao gas field) 등 한일공동개발구역 인근 지역에서 일본과 공동 개발 협상을 진행하면서, 이 지역에 대한 권리를 확장하려는 시도를 하고 있다.[6]

2022년 윤석열 정부 출범 이후, 한일정상회담과 한미정상회담에서 한일공동개발구역 문제를 경제적 명분보다는 중국 팽창 저지를 위한 안보 동맹 차원에서 접근해야 한다는 주장이 제기되고 있다.[18]

6. 2. 대한민국의 대응 방안

1970년대 박정희 정부는 한일대륙붕협정을 통해 일본과 한일공동개발구역을 공동 개발하기로 합의했지만, 이 협정은 2028년에 만료될 예정이다.[18]대한민국은 1999년 국제연합 대륙붕한계위원회(UN CLCS)에 대륙붕 정식보고서 대신 예비보고서만 제출하여, 협정 만료 이후 7광구 대부분이 일본에 넘어갈 가능성이 제기되었다. 이후 2012년 12월 26일, 대한민국은 대륙붕 정식보고서를 제출하였다.[18]

2028년 협정 만료를 앞두고, 더불어민주당 등 진보 진영에서는 협정 재협상 또는 새로운 협정 체결, 국제 협력 강화, 자원 개발 기술 확보 등을 주장하고 있다.[1] 반면, 윤석열 정부는 중국 팽창 저지를 위한 안보 동맹 차원에서 한미, 한일 정상회담 등을 통해 이 문제에 접근해야 한다는 입장이다.[18]

일부 전문가들은 국제법적 대응, 외교적 노력 강화, 자원 개발 투자 확대를 통해 한일공동개발구역 문제에 대응해야 한다고 주장한다. 특히 국회에서는 지역 분쟁을 피하고 중국의 진출을 막기 위한 외교적 해결책을 촉구하는 논의가 여러 차례 있었다.[1][7]

이명박 대통령은 2008년 일본 방문에서 한일공동개발구역(JDZ)의 미래 개발 증진에 대해 논의하겠다고 발표했지만, 실질적인 논의는 이루어지지 않았다.[13] 2023년 5월, 더불어민주당은 한일정상회담 의제로 JDZ 문제를 제기하려 했으나 거부되었다.[1]

한편, 한일공동개발구역에는 상당량의 석유와 천연가스가 매장된 것으로 추정된다. 우드로 윌슨 국제 연구 센터는 이 구역에 약 68억달러 (약 9조원) 상당의 석유가 매장되어 있다고 추정했다.[7]

7. 문화적 영향

1973년 석유 위기 등 어려움을 겪던 1970년대 대한민국에서, 7광구에 석유가 매장돼 있을 거라는 소식은 대한민국이 중동 수준의 산유국이 될지도 모른다는 희망을 주었다. 가수 정난이의 노래 〈제7광구〉(1978)는 ‘숨어 있는 검은 진주’에 대해 노래하여 히트곡이 되었고, 2011년에는 7광구를 배경으로 하는 영화 《7광구》가 개봉되기도 했다.

7. 1. 대중문화

1973년 석유 위기 등 어려움을 겪던 1970년대 대한민국에서, 7광구에 석유가 매장돼 있을 거라는 소식은 대한민국이 중동 수준의 산유국이 될지도 모른다는 희망을 주었다. 가수 정난이의 노래 〈제7광구〉(1978)는 ‘숨어 있는 검은 진주’에 대해 노래하여 히트곡이 되었다.2011년 8월 4일 개봉한 영화 《7광구》는 1980년대 7광구의 석유 시추선을 배경으로 하고 있다.

8. 연표

- 1970년 6월 19일: 박정희 대통령이 제주도 남쪽과 일본 규슈 서쪽에 위치한 이 곳을 대한민국의 대륙붕이라고 선언했다.

- 1974년 1월 30일: 대한민국과 일본 양국은 한일대륙붕협정을 맺어 7광구 8만여km2의 해역을 한일공동개발구역(JDZ)으로 설정했다.

- 1978년 6월 22일: 한일대륙붕협정이 발효되었다. 7광구의 광물 자원은 한일 양국이 공동으로 개발해야 하며, 광물 탐사 및 채취와 관련해 한쪽 정부의 요청이 있으면 양국이 문제를 협의해야 한다고 규정하고 있다.

- 1980년 5월 7일: 한일공동개발구역 제5소구역에서 탐사시추를 시작했다.[20]

- 1980년 7월말: 한일공동개발구역 제7소구역에서 탐사시추를 시작했다.[21]

- 1984년 6월 29일: 제4차 탐사시추를 했으나 유징발견에 실패했다.[22]

- 1986년: 한일 공동개발구역(JDZ) 협정 이행기구인 한일 공동위원회가 마지막으로 개최되었다. 그 이후 2012년까지 추가로 위원회가 개최된 적이 없다.

- 2002년: 한국석유공사(KNOC)와 일본석유공단(JNOC)이 공동으로 물리탐사 및 분석을 하였다.[23]

- 2006년 3월 7일: 중화인민공화국은 베이징에서 열린 동중국해 가스전 개발 관련 실무회의에서 일본에 7광구를 중일이 공동개발하자고 제안했다. 대한민국 정부 관계자는 이러한 소식에 대해 불쾌감을 나타냈다.[24]

- 2006년 5월 26일: 물리탐사 결과에 대해 한국측은 경제성이 있다고 판단했으나, 일본측은 경제성이 없다고 판단했다. 일본은 이때부터 공동개발에 부정적인 태도를 보였다. 한국 정부 관계자는 "공동개발구역 동남쪽 중국측 해상 광구의 가스 매장량이 10억t 이상으로 추정되는 점을 감안하면 7광구 매장량은 3600만t을 훨씬 웃돌 수도 있다"라고 말했다. 한국의 연간 가스 수입량은 2200만t이다.[25]

- 2008년 4월 21일: 이명박 대통령이 일본을 방문하여 후쿠다 야스오 일본 총리와의 정상회담에서 한일 공동개발구역 석유, 가스 개발을 검토했다.[26]

- 2008년 8월 21일: 서울 르네상스호텔에서 이재훈 지식경제부 2차관 주재로 제1차 해저광물자원개발 심의위원회가 열렸다. 한국석유공사는 일본이 소극적인 JDZ를 법률검토하에 단독탐사를 신청할 것이라고 보고했다. 심의위원회는 한일 양국 어느 나라도 단독탐사는 불가능하다면서 재검토를 권고했다.

- 2009년 5월 12일: 대한민국 정부는 200해리가 넘는 동중국해 대한민국 대륙붕 경계에 관한 예비 정보를 국제 연합 대륙붕한계위원회(CLCS)에 제출했다.[27]

- 2012년 12월 26일: 대한민국 정부의 외교부는 3년전 제출한 예비보고서에 이어 국제 연합 대륙붕한계위원회(CLCS)에 정식 보고서를 제출하였다.[28]

- 2020년 3월: 일본과의 공동개발조약에 발이 묶여 방치돼 있던 7광구 개발을 한국 정부가 34년 만에 재추진하는 것으로 확인됐다.[29]

참조

[1]

웹사이트

"[쟁점] 한일 대륙붕 제7광구 운명은… 정치권 \"대책 세워야\""

http://monthly.chosu[...]

The Chosun Ilbo

2023-04-17

[2]

웹사이트

No. 75: Continental Shelf Boundary and Joint Development Zone: Japan - Republic of Korea

https://www.state.go[...]

United States Department of State

1977-09-02

[3]

논문

What did the Republic of Korea and Japan mean by the term "joint development" in their 1974 agreement?

https://www.scienced[...]

2020-07

[4]

간행물

Taming Troubled Waters: Joint Development of Oil and Mineral Resources in Overlapping Claim Areas

https://digital.sand[...]

University of San Diego

1986-06

[5]

논문

The Japan-Korea Joint Development Agreement: with Particular References to Revising the Deadlock Resolution Mechanism

https://academic.oup[...]

Oxford University Press

2023-05-03

[6]

웹사이트

Keep an Eye on the Japan-Korea Joint Development Zone

https://thediplomat.[...]

The Diplomat

2023-02-24

[7]

웹사이트

9000조 '7광구 油田' 독식 노리는 일본… 우리에겐 시간이 없다

https://www.chosun.c[...]

The Chosun Ilbo

2023-02-12

[8]

웹사이트

Agreement between Japan and the Republic of Korea concerning Joint Development of the Southern Part of the Continental Shelf adjacent to the Two Countries

https://treaties.un.[...]

United Nations

1974-01-30

[9]

웹사이트

Practice on Provisional Arrangements in Maritime Disputed Areas Joint Development Zones Korea and Japan Case

http://iilss.net/pra[...]

International institute for Law of the Sea Studies

[10]

논문

The Rough State of Japan–South Korea Relations

https://www.nbr.org/[...]

National Bureau of Asian Research

2021-01-16

[11]

뉴스

Japan-South Korea Oil Treaty Ratified

https://www.nytimes.[...]

1978-06-15

[12]

논문

The Uncertain Status of the Korea-Japan Joint Development Agreement of the Continental Shelf and Its Prospects

https://brill.com/vi[...]

Brill Publishers

2022-12-16

[13]

웹사이트

소외 당한 MB정부 자원외교

https://n.news.naver[...]

Busan Ilbo

2008-05-16

[14]

웹사이트

日 "동중국해 가스전 공동 개발하자" ‥ 중국에 첫 제의

https://n.news.naver[...]

The Korea Economic Daily

2005-10-02

[15]

웹사이트

Japan-China Joint Press Statement: Cooperation between Japan and China in the East China Sea

https://www.mofa.go.[...]

Ministry of Foreign Affairs (Japan)

2008-06-18

[16]

뉴스

日 "동중국해 가스전 공동 개발하자" ‥ 중국에 첫 제의

https://news.naver.c[...]

2005-10-02

[17]

뉴스

소외 당한 MB정부 자원외교

https://news.naver.c[...]

2008-05-16

[18]

뉴스

9000조‘7광구 油田’독식 노리는 일본… 우리에겐 시간이 없다.

https://www.chosun.c[...]

2023-02-12

[19]

뉴스

"[쟁점] 한일 대륙붕 제7광구 운명은… 정치권 “대책 세워야"

http://monthly.chosu[...]

2023-04-17

[20]

뉴스

대륙붕 5소구 시추작업 착수

https://www.mk.co.kr[...]

1980-05-07

[21]

뉴스

7소구 시추 주내에 착수 동자부 발표

https://www.mk.co.kr[...]

1980-07-07

[22]

뉴스

한·일대륙붕 4차시추 실패 일측,당분간 중단키로

https://www.mk.co.kr[...]

1984-06-29

[23]

뉴스

한.일 대륙붕 공동탐사 나선다

https://n.news.naver[...]

2002-08-02

[24]

뉴스

中, 韓日공동대륙붕 넘보나

https://news.naver.c[...]

2006-03-08

[25]

뉴스

정부, 한.일대륙붕 공동시추 제안

https://n.news.naver[...]

2006-05-26

[26]

뉴스

"韓ㆍ日 대륙붕 석유 공동개발" ‥ 李대통령 訪日때 논의할 듯

https://news.naver.c[...]

2008-04-14

[27]

뉴스

“오키나와 해구까지 한국 대륙붕” …정부 ‘예비 정보’ 유엔에 제출

https://www.hani.co.[...]

2009-05-12

[28]

뉴스

中이어 우리나라도 문서제출..불붙는 대륙붕 삼국지

https://n.news.naver[...]

2012-12-27

[29]

뉴스

‘제7광구’ 34년 만에 재추진…한국의 마지막 승부수

https://news.kbs.co.[...]

2020-03-20

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com