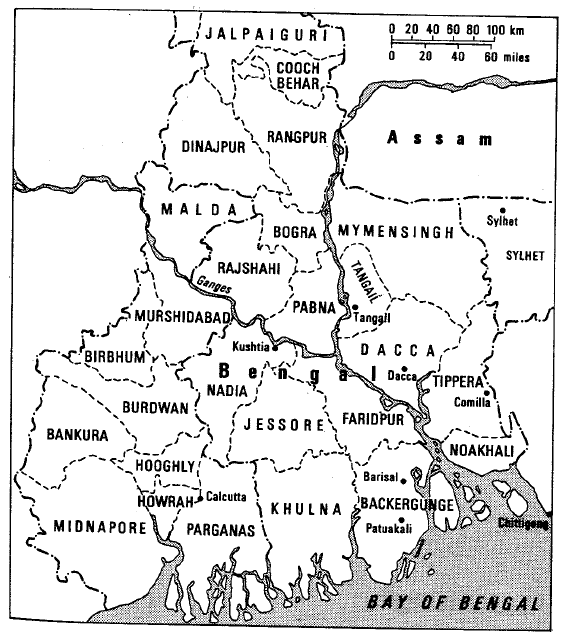

1943년 벵골 기근

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

1943년 벵골 기근은 제2차 세계 대전 중 벵골 지역에서 발생한 대규모 기근으로, 약 300만 명의 사망자를 낸 비극적인 사건이다. 19세기 후반부터 이어진 사회·경제적 요인과 일본의 버마 침공으로 인한 식량 부족, 자연재해 등이 복합적으로 작용하여 발생했다. 영국의 전시 정책, 지방 간 무역 장벽, 우선 배급 정책 등 부적절한 정부 대응 또한 기근을 악화시키는 요인으로 작용했다. 기근은 사회적 혼란과 여성 및 아동의 심각한 피해를 초래했으며, 벵골 사회의 경제적 구조를 붕괴시켰다. 언론 보도와 예술 작품을 통해 기근의 참상이 널리 알려졌으며, 역사적 교훈을 제시한다.

더 읽어볼만한 페이지

2. 배경

19세기 후반부터 대공황을 거치면서 여러 사회, 경제적 요인들이 벵골의 소득 분배 구조와 농업 부문의 인구 부양 능력에 부정적인 영향을 미쳤다. 가계 부채 증가, 급속한 인구 증가, 농업 생산성 정체, 사회 계층화 심화, 농민 계층의 토지 소유로부터의 소외 등이 이러한 요인에 포함된다. 이러한 요인들의 상호 작용은 경제적 충격에 대처하거나 단기간 식량 접근성을 유지할 수 없는 빈곤층을 양산했다. 1942년과 1943년, 제2차 세계 대전의 상황에서 벵골인들이 직면한 충격은 다양하고 복잡했으며 때로는 갑작스러웠다.

20세기 초부터 면적당 쌀 생산량은 정체되었고, 인구 증가와 함께 이는 기근의 주요 요인이었다. 1920년경 이전에는 경작되지 않은 관목지를 개간하여 식량 수요를 충족시킬 수 있었지만, 20세기 초 벵골은 토지 부족을 겪으며 만성적인 쌀 부족을 겪었다. 급속한 인구 증가로 인해 곡물 수출국에서 순수입국으로 바뀌었지만, 수입은 식량 문제 해결에 큰 도움이 되지 못했다.

경제사학자 코맥 오그라다는 "정상적인 해에 벵골의 쌀 생산량은 간신히 최저 생계를 유지할 정도였고, 기근 직전 벵골의 생계 유지 마진은 매우 적었다"라고 썼다. 이러한 상황으로 인해 인구의 상당 부분이 지속적으로 영양실조나 기아 직전에 놓였다.

신용 시장과 토지 양도 권리의 구조적 변화는 벵골을 기근의 위험에 반복적으로 몰아넣었고, 어떤 경제 집단이 가장 큰 어려움을 겪을지를 결정했다. 영국령 인도의 토지 보유 제도는 매우 복잡했고, '자민다르', '조테다르', '라이엇'과 소작인, 농업 노동자 등 세 집단 사이에 권리가 불균등하게 분배되었다. '자민다르'와 '조테다르'는 법과 관습으로 보호받았지만, 토지를 경작하는 사람들은 토지 소유가 적거나 아예 없었고, 권리와 복지에 대한 손실을 겪었다. 19세기 말과 20세기 초 동안 지주들의 권력은 감소했고, '조테다르'의 권력은 증가했다. '조테다르'는 곡물, 황마 상인, 소작인, 농업 노동자와 라이엇에게 대출을 해줌으로써 권력을 얻었고, 채무 노예와 토지 강탈을 결합하여 소작인에 대한 권력을 얻었다.

토지 강탈은 비공식 신용 시장을 통해 이루어졌다. 대공황 동안 많은 금융 기관이 사라졌고, 소규모 토지 소유자들은 생필품을 구매하기 위해 비공식적인 지역 대출 기관에 의존해야 했다. 벵골 사업가 M. A. 이스파하니는 "벵골 경작자는 전쟁 전에도 3개월은 잔치를 하고, 5개월은 생존 식단을 먹고, 4개월은 굶주렸다"고 증언했다. 소규모 토지 소유자와 소작인들은 고리대 이자율로 인해 부채가 증가했고, '조테다르'는 소송을 통해 채무자에게 낮은 가격으로 토지를 판매하거나 경매에서 몰수하도록 강요했다. 채무자들은 토지가 없는 소작인이나 노동자가 되었고, 한때 소유했던 밭에서 일했다. 무슬림 상속 관행이 토지를 분할하여 악화된 이러한 착취는 토지 소유의 불평등을 심화시켰다. 1943년 벵골 기근 동안 가장 고통받은 사회 집단은 토지 없는 농업 노동자들이었다.

2. 1. 경제 구조

19세기 후반부터 대공황을 거치면서, 사회 및 경제적 요인들은 벵골의 소득 분배 구조와 농업 부문이 인구를 부양할 수 있는 능력에 해로운 영향을 미쳤다. 가계 부채 증가, 급증하는 인구, 정체된 농업 생산성, 사회 계층화 심화, 농민 계층의 토지 소외 등이 이러한 요인에 포함되었다.[1] 이 요인들은 빈곤과 부채로 인해 경제적 충격에 대처하거나 장기간 식량 접근성을 유지할 수 없는 사회, 경제 집단을 만들었다.[2] 1942년과 1943년, 제2차 세계 대전의 상황에서 벵골인들이 직면한 충격은 다양하고 복잡했으며 때로는 갑작스러웠다.[3] 수백만 명이 기아에 취약했다.[4]

인도 정부의 기근 조사 위원회 보고서(1945)는 벵골을 "쌀 재배자와 쌀을 먹는 사람들의 땅"이라고 묘사했다. 쌀은 경작지 사용의 약 88%[5]와 작물의 75%를 차지하며 이 지역 농업 생산량을 지배했다. 벵골은 인도 쌀의 3분의 1을 생산했는데, 이는 다른 어떤 지역보다 많았다.[6] 쌀은 일일 식량 소비량의 75~85%를 차지했으며,[7] 생선이 두 번째 주요 식량원이었고,[8] 소량의 밀이 보충되었다.

벵골에는 세 가지 계절별 쌀 작물이 있다. 가장 중요한 것은 겨울 작물인 ''아만'' 쌀로, 5월과 6월에 파종하여 11월과 12월에 수확하며 연간 전체 작물의 약 70%를 생산한다.[9] 1942년 쌀 생산량의 부족은 ''아만'' 수확기에 발생했다.[10]

에이커당 쌀 수확량은 20세기 초부터 정체되었고,[11] 인구 증가와 맞물려 기근의 주요 요인이 되었다.[12] 1941년 인구 조사에 따르면 벵골의 인구는 77,442 평방 마일 면적에 약 6,000만 명이었다.[13] 영국령 인도 제국의 기근 감소 성공[14]으로 1901년에서 1941년 사이에 인구가 43%(4,210만 명에서 6,030만 명) 증가했다. 같은 기간 동안 인도의 전체 인구는 37% 증가했다.[15] 경제는 거의 전적으로 농업에 의존했지만, 농업 생산성은 세계 최저 수준이었다. 농업 기술은 개발되지 않았고, 신용 접근성은 제한적이고 비쌌으며, 정부 지원은 정치적, 재정적 제약으로 어려웠다. 벵골 및 인도의 다른 지역에서 토지의 질과 비옥도가 악화되었지만, 특히 벵골에서 손실이 심각했다. 농업 확장에는 삼림 벌채 및 간척이 필요했는데, 이는 자연 배수 경로를 손상시키고 강과 수로를 매립하여 강과 비옥한 삼각주를 파괴했다. 이러한 요인들로 인해 농업 생산성이 지속적으로 낮게 유지되었다.

1920년경 이전에는 미개간 관목지를 경작하여 벵골의 증가하는 인구의 식량 수요를 부분적으로 충족할 수 있었다. 20세기 초부터 벵골은 그러한 토지의 심각한 부족을 경험하여, 만성적이고 증가하는 쌀 부족으로 이어졌다. 벵골은 빠른 인구 증가에 발맞추지 못해 식량 곡물 순수출국에서 순수입국으로 바뀌었다. 그러나 수입은 전체 식량의 작은 부분을 차지했으며, 식량 공급 문제를 완화하는 데 거의 기여하지 못했다. 경제사학자 코맥 오그라다는 "정상적인 해에 벵골의 쌀 생산량은 간신히 최저 생계를 유지할 정도였고, 기근 직전 벵골의 생계 유지 마진은 매우 적었다"라고 썼다. 이러한 상황으로 인해 인구의 상당 부분이 지속적으로 영양실조나 기아 직전에 놓였다.

신용 시장과 토지 양도 권리의 구조적 변화는 벵골을 기근의 위험에 반복적으로 몰아넣었고, 어떤 경제 집단이 가장 큰 어려움을 겪을지를 결정했다. 영국령 인도의 토지 보유 제도는, 특히 벵골에서 매우 복잡했고, 세 개의 경제적, 사회적 집단 사이에 권리가 불균등하게 분배되었다. 전통적인 부재 지주 또는 '자민다르', 상위 계층의 "부유한 농민" '조테다르', 그리고 하위 사회경제적 수준의 '라이엇'(농민) 소규모 토지 소유자 및 영세 소유자, '바르가다르'(소작인), 농업 노동자들이 있었다. '자민다르'와 '조테다르' 지주는 법과 관습에 의해 보호받았지만, 토지를 경작하는 사람들은 토지 소유가 적거나 아예 없었으며, 토지 권리와 복지에 대한 손실을 겪었다. 19세기 말과 20세기 초 동안 지주들의 권력과 영향력은 감소했고, '조테다르'의 권력은 증가했다. '조테다르'는 곡물 또는 황마 상인, 소작인, 농업 노동자 및 라이엇에게 대출을 해줌으로써 권력을 얻었다. 그들은 부채의 이전과 저당을 통한 채무 노예와 토지 강탈을 결합하여 소작인에 대한 권력을 얻었다.

토지 강탈은 일반적으로 비공식 신용 시장을 통해 이루어졌다. 많은 금융 기관이 대공황 동안 사라졌고, 소규모 토지 소유자들은 수확 사이의 곤궁한 달 동안 생필품을 구매하기 위해 비공식적인 지역 대출 기관에 의존해야 했다. 벵골 사업가 M. A. 이스파하니는 "벵골 경작자는 전쟁 전에도 3개월은 잔치를 하고, 5개월은 생존 식단을 먹고, 4개월은 굶주렸다"고 증언했다. 노동자가 씨앗이나 쟁기질할 가축과 같은 현금으로 회수할 수 있는 상품을 소유하지 못하면 빚을 지게 되었다. 작황이 좋지 않을 때, 소규모 토지 소유자들은 부채의 악순환에 빠졌고, 결국 채권자에게 토지를 몰수당하는 경우가 많았다.

소규모 토지 소유자와 소작인들은 고리대 이자율로 인해 부채가 증가했다. 작황이 좋지 않으면 큰 피해를 입었고, 소비 부채, 계절별 대출 및 위기 대출의 축적은 영구적인 부채의 순환을 시작했다. '조테다르'는 소송을 통해 채무자에게 낮은 가격으로 토지를 판매하거나 경매에서 몰수하도록 강요했다. 채무자들은 토지가 없는 소작인이나 노동자가 되었고, 한때 소유했던 밭에서 일했다. 지역 채권자에 대한 가계 부채의 축적은 채무자를 채권자/지주에 묶어 두었다. 풍작 후 부채를 해결하고 떠나는 것은 거의 불가능했다. '조테다르'는 벵골의 여러 지역에서 경제 계층의 최하위를 지배하고 빈곤하게 만들었다.

무슬림 상속 관행이 토지를 분할하여 악화된 이러한 착취는 토지 소유의 불평등을 심화시켰다. 1943년 벵골 기근 동안 가장 고통받은 사회 집단은 토지 없는 농업 노동자들이었다.

우기는 물론 순다르반스 동남부 해안의 광대한 삼각주와 같은 지역에서는 일년 내내 물이 주요 교통 수단이었다. 강 운송은 벵골 경제의 필수 요소였으며, 쌀 생산 및 유통에 중요했다. 도로는 부족했고 상태가 좋지 않았으며, 벵골의 광대한 철도 시스템은 위기 말기에 이르러서야 군사적 목적으로 사용되었다.

1890년대 벵골에서 철도가 발달하면서 자연 배수가 방해를 받았고, 이 지역은 배수가 제대로 되지 않는 "구획"으로 나뉘었다. 철도는 과도한 토사 퇴적을 유발하여 홍수를 증가시키고 정체된 물이 있는 지역을 만들어 작물 생산에 피해를 입혔으며, 생산성이 높은 ''아만'' 쌀 품종에서 생산성이 낮은 품종으로 부분적인 전환을 초래하기도 했다. 또한 콜레라와 말라리아와 같은 수인성 질병에 더 적합한 환경을 조성했다.

동벵골과 서벵골은 토양이 달랐다. 동쪽의 모래 토양과 순다르반스의 가벼운 퇴적토는 서벵골의 라테라이트 또는 무거운 점토 지역보다 몬순 시즌 이후에 더 빠르게 물이 빠지는 경향이 있었다. 토양 고갈로 인해 서벵골과 중벵골의 넓은 지역을 휴경해야 했고, 동벵골은 경작되지 않은 밭이 훨씬 적었다. 이러한 휴경지의 연례적인 홍수는 말라리아를 옮기는 모기의 번식지를 만들었고, 배수가 느린 중부 및 서부 지역에서는 말라리아 유행이 한 달 더 오래 지속되었다.

농촌 지역은 안전한 식수 공급에 접근할 수 없었다. 물은 주로 저수지, 강, 관정에서 나왔다. 건기에는 부분적으로 물이 빠진 저수지가 말라리아 매개체 모기의 번식 구역이 되었다. 저수지와 강물은 콜레라에 오염되기 쉬웠고, 관정은 더 안전했다. 그러나 전시 벵골의 기존 우물 중 3분의 1이 파손된 상태였다.

2. 2. 사회적 요인

19세기 후반부터 대공황까지 여러 사회적, 경제적 요인들이 벵골의 소득 분배 구조와 농업 부문이 인구를 부양할 수 있는 능력에 악영향을 미쳤다.[1] 이러한 요인에는 가계 부채 증가,[2] 급격한 인구 증가, 농업 생산성 정체, 사회 계층화 심화, 농민 계층의 토지 소외 등이 있었다.[3] 이러한 요인들이 복합적으로 작용하면서 빈곤과 부채에 시달리는 사회, 경제 집단이 형성되었고, 이들은 경제적 충격에 대응하거나 식량 접근성을 유지하기 어려웠다.[4] 1942년과 1943년, 제2차 세계 대전이라는 특수한 상황 속에서 벵골인들이 직면한 충격은 다양하고 복잡했으며, 때로는 예측 불가능했다.[5] 이로 인해 수백만 명이 기아에 취약한 상태에 놓였다.[6]20세기 초부터 에이커당 쌀 수확량은 정체되었고,[7] 이는 인구 증가와 함께 기근을 일으키는 주요 요인으로 작용했다.[8] 1941년 인구 조사에 따르면 벵골의 인구는 약 77,442 평방 마일에 약 6,000만 명이었다.[9] 1901년부터 1941년 사이 벵골 인구는 영국령 인도 제국의 기근 감소 정책[10]등의 영향으로 43%나 증가하여 4,210만 명에서 6,030만 명이 되었다. 같은 기간 동안 인도 전체 인구는 37% 증가했다.[11] 벵골 경제는 농업에 거의 전적으로 의존했지만,[12] 농업 생산성은 세계 최저 수준이었다.[13] 농업 기술은 낙후되었고, 자금 조달은 제한적이고 비쌌으며, 정부 지원은 정치적, 재정적 제약으로 인해 어려움을 겪었다.[14]

1920년경 이전에는 미개간 관목지를 경작하여 증가하는 벵골 인구의 식량 수요를 어느 정도 충족할 수 있었다.[15] 그러나 20세기 초부터 벵골은 이러한 토지가 심각하게 부족해지면서 만성적인 쌀 부족 현상을 겪게 되었다. 급격한 인구 증가 속도를 따라잡지 못한 벵골은 식량 곡물 순수출국에서 순수입국으로 전환되었다. 하지만 수입량은 전체 식량 작물의 극히 일부에 불과하여 식량 공급 문제를 해결하는 데는 거의 도움이 되지 못했다.

2. 3. 토지 문제

19세기 후반부터 대공황을 거치면서 벵골의 소득 분배 구조와 농업 부문의 능력은 여러 요인으로 인해 악영향을 받았다. 가계 부채 증가, 급속한 인구 증가, 농업 생산성 정체, 사회 계층화 증가, 농민 계급의 토지 소유로부터의 소외 등이 그것이다. 이러한 요인들은 경제적 충격에 취약하고 빈곤한 사회 경제 집단을 만들었다.[1]20세기 초부터 면적당 쌀 생산량은 정체되었고, 인구 증가와 함께 이는 기근의 주요 요인이 되었다. 1920년경 이전에는 경작되지 않은 관목지를 개간하여 식량 수요를 충족시킬 수 있었지만, 20세기 초 벵골은 토지 부족을 겪으며 만성적인 쌀 부족을 겪었다. 급속한 인구 증가로 인해 곡물 수출국에서 순수입국으로 바뀌었지만, 수입은 식량 문제 해결에 큰 도움이 되지 못했다.[2]

동벵골과 서벵골은 토양의 특성이 달랐다. 동벵골의 모래 토양과 순다르반스의 가벼운 퇴적토는 서벵골의 라테라이트 또는 무거운 점토 지역보다 몬순 이후 물이 더 빨리 빠졌다. 토양 고갈로 인해 서벵골과 중벵골의 넓은 지역은 휴경해야 했지만, 동벵골은 경작되지 않은 밭이 훨씬 적었다. 이러한 휴경지의 연례적인 홍수는 말라리아를 옮기는 모기의 번식지가 되었고, 배수가 느린 중부 및 서부 지역에서는 말라리아 유행이 더 오래 지속되었다.[3]

2. 4. 운송 및 수자원

19세기 후반부터 대공황을 거치면서, 우기에는 물이 주요 교통 수단이었으나 철도 운송이 발달하며 자연 배수가 방해받았다. 이로 인해 농업 생산성이 정체되고, 말라리아와 같은 수인성 질병이 증가했다. 또한 농촌 지역의 안전한 식수 공급 부족은 이질, 천연두, 콜레라와 같은 질병으로 인한 위생 문제를 악화시켰다.3. 기근의 원인

1942년와 1943년 초, 군사적, 정치적 사건들이 벵골 경제에 큰 충격을 주었으며, 이는 자연 재해와 식물 질병과 겹쳐 기근을 악화시켰다.[1] 벵골의 식량 수요는 증가했지만, 국가 간 무역 장벽으로 인해 쌀과 다른 곡물을 확보하기 어려웠다.[1]

일본의 침공으로 버마(현재의 미얀마)에서 많은 인도인들이 인도로 피난했다.[1] 1942년 4월 26일, 모든 연합군은 버마에서 인도로 철수하라는 명령을 받았고, 군사 수송과 보급품은 군사용으로 사용되어 난민들은 이를 이용할 수 없었다.[1]

버마의 함락으로 벵골은 전쟁의 최전선과 가까워졌다.[2] 주요 도시, 특히 캘커타(현재의 콜카타)는 군수 산업 종사자와 여러 나라의 군대를 끌어들였다.[2] 벵골과 인근 지역 출신의 미숙련 노동자들은 군사 계약자, 특히 미국과 영국 비행장 건설에 고용되었다.[2] 수십만 명의 군대가 벵골에 도착하면서 물자 부족과 물가 상승을 야기했다.[2]

1942년 말에는 일련의 자연 재해가 벵골을 덮쳤다.[10] 겨울 벼농사는 심각한 곰팡이 갈색 반점병의 발생으로 피해를 입었고, 10월 16일에서 17일 사이 사이클론과 세 차례의 폭풍 해일로 농경지가 파괴되고 가옥이 붕괴되었으며 수천 명이 사망했다. 동시에 높은 수준의 곰팡이 포자가 지역에 퍼져 농작물 질병의 확산이 심화되었다.[10]

거의 동시에, 농작물 수확에 대한 공식적인 예측은 상당한 부족을 예측했다.[1] 그러나 당시의 농작물 통계는 부족하고 신뢰할 수 없었다.[2] 행정가와 통계학자들은 수십 년 동안 인도의 농업 생산 통계가 완전히 부적절하고 "단순히 추측할 뿐만 아니라 종종 터무니없는 추측"이라는 것을 알고 있었다.[3][4] 벵골 정부는 이러한 예측에 대해 조치를 취하지 않았으며, 예측의 정확성을 의심하고 예년에 몇 차례나 부족현상을 예측한 것을 관찰했다.[6][7]

1942년 12월부터 고위 정부 관리들과 군 장교들은 인도를 위한 식량 수입을 요청하기 시작했지만, 몇 달 동안 윈스턴 처칠의 전시 내각에 의해 이러한 요구는 거부되거나 원래 양의 일부분으로 축소되었다.[10]

3. 1. 일본의 버마 침공

1942년 일본의 버마 침공은 벵골 기근에 다음과 같은 영향을 미쳤다.- 인도인 난민 유입: 1942년 일본의 침공으로 버마에서 100만 명 이상의 인도인들이 인도로 피난했고, 이들 중 50만 명 이상이 벵골과 아삼 지역으로 유입되었다.[1] 랑군 폭격 이후 시작된 난민 행렬은 몇 달 동안 이어졌으며, 1942년 4월 26일 모든 연합군이 버마에서 인도로 철수하라는 명령을 받으면서 더욱 가속화되었다.[1] 1942년 5월 중순 몬순 폭우로 인해 민간인들의 이동은 더욱 어려워졌다.[1]

- 군사적 긴장 고조: 버마의 함락으로 벵골은 전쟁의 최전선과 가까워졌고, 이는 인도 다른 지역보다 벵골에 더 큰 영향을 미쳤다.[2] 특히 캘커타와 같은 주요 도시에는 군수 산업 노동자와 여러 국가의 군대가 몰려들었다.[2] 벵골과 인근 지역 출신의 미숙련 노동자들은 군사 계약자, 특히 미국과 영국 비행장 건설에 고용되었다.[2] 수십만 명의 연합군 (미국, 영국, 인도, 중국) 병력이 벵골에 도착하면서 물자 부족과 생필품 부족 현상이 심화되었다.[2]

- 물가 상승: 전시 경제의 인플레이션 압력으로 인해 상품과 서비스 가격이 급격히 상승했다.[3] 1941년까지는 물가 상승이 심각하지 않았지만, 이후 더 심각해졌고 1943년 초에는 식량 곡물 가격이 전례 없는 상승세를 보였다.[3]

- 물자 부족: 인도의 직물, 양모, 가죽, 비단 산업 생산량 대부분이 군대에 판매되면서 민간 소비 물량이 크게 줄었다.[4] 기업들은 군대에 저렴한 가격으로 상품을 판매해야 했지만, 민간 시장에서는 높은 가격을 책정할 수 있었다.[4] 1942년 말까지 천 가격은 전쟁 전보다 3배 이상, 1943년 중반에는 4배 이상 상승했다.[4] 민간용으로 남은 상품 대부분은 투기꾼들이 구매했다.[4]

- 통화 인플레이션: 영국은 인도에 대한 방위 지출을 신용으로 지불하고, 인도 은행은 이를 부채로 처리하여 통화를 발행했다.[5] 이로 인해 통화 공급이 크게 증가하고 소비재 부족과 맞물려 통화 인플레이션이 발생, 1944~45년에 정점에 달했다.[5]

- 대규모 이주: 군사력 증강으로 인해 벵골인들의 대규모 이주가 발생했다.[6] 비행장 및 캠프 건설을 위해 농지가 매입되면서 많은 사람들이 토지를 잃었고, 주택 부족 문제도 발생했다.[6]

- '''청야 작전''':[7] 일본의 침공을 예상한 영국군은 벵골 동부와 해안 지역에서 식량, 운송 및 기타 자원에 대한 접근을 막기 위해 청야 작전을 시행했다.[7]

- '''쌀 거부 정책''': 벵골 만 해안의 쌀 잉여 지역에서 쌀과 기타 식량을 제거하거나 파괴했다.[8] 공식적으로 몰수된 양은 적었지만, 실제로는 더 많은 쌀이 제거되었고 시장 관계에 충격을 주어 대중의 불안감을 조성했다.[8]

- '''보트 거부 정책''': 벵골의 운송을 막기 위해 10명 이상을 수송할 수 있는 모든 보트를 압수, 이전 또는 파괴했다.[9] 이로 인해 강 운송이 심각하게 방해받고, 뱃사공과 어부의 생계가 위협받았으며, 시장 시스템이 거의 붕괴되었다.[9]

이러한 요인들은 벵골의 식량 공급망에 혼란을 야기하고 식량 부족을 심화시켜 1943년 벵골 기근 발생에 큰 영향을 미쳤다.

3. 2. 영국의 전시 정책

1942년와 1943년 초, 군사적, 정치적 사건들이 벵골 경제에 큰 영향을 미쳤다. 벵골의 식량 수요는 늘었지만, 국가 간 무역 장벽 때문에 쌀과 다른 곡물을 확보하기 어려웠다.일본의 침공으로 버마(현재의 미얀마)에서 많은 인도인들이 인도로 피난했다. 1942년 4월, 연합군은 버마에서 인도로 철수하라는 명령을 받았고, 군사 수송과 보급품은 군사용으로 사용되어 난민들은 이를 이용할 수 없었다.

버마의 함락으로 벵골은 전쟁의 최전선과 가까워졌다. 주요 도시, 특히 캘커타(현재의 콜카타)는 군수 산업 종사자와 여러 나라의 군대를 끌어들였다. 벵골과 인근 지역 출신의 미숙련 노동자들은 군사 계약자, 특히 미국과 영국 비행장 건설에 고용되었다. 수십만 명의 군대가 벵골에 도착하면서 물자 부족과 물가 상승을 야기했다.

이러한 상황에서 영국의 전시 정책은 민간인보다 군대의 식량 공급을 우선시 했다.[1] 레오 아메리 인도 국무장관은 1943년과 1944년까지 영국 전쟁 내각에 식량 지원을 요청했지만, 이는 거부되거나 원래 양의 일부분으로 축소되었다.[1]

3. 2. 1. 군사력 증강, 인플레이션 및 강제 이주

제2차 세계 대전 중 1942년 버마(현재의 미얀마)가 함락되면서 벵골은 전쟁의 최전선과 가까워졌다. 특히 캘커타와 같은 주요 도시들은 군수 산업 종사자들과 여러 국가에서 온 군인들로 붐볐다.벵골과 인근 지역 출신의 미숙련 노동자들은 군사 계약자, 특히 미국과 영국 비행장 건설에 고용되었다. 수십만 명의 미국, 영국, 인도, 중국 군대가 이 지역에 도착하면서 국내 물품 공급이 부족해지고, 필수품 부족 현상이 나타났다. 전쟁으로 인한 인플레이션 압력은 상품과 서비스 가격을 급격히 상승시켰다. 1941년까지는 물가 상승이 심각하지 않았지만, 이후 더 심각해졌다. 1943년 초, 특히 식량 곡물의 인플레이션율은 전례 없는 상승세를 보였다.

인도의 직물, 양모, 가죽, 비단 산업 생산량 대부분이 군대에 판매되었다. 영국 정부는 인도 정부를 통해 물품을 조달했는데, 기업들은 생산 능력 전체를 징발당하는 대신 사유 재산으로 남았다. 기업들은 군대에 신용으로 고정된 저렴한 가격에 상품을 판매해야 했다. 그러나 남은 상품에 대해서는 국내 시장에서 원하는 가격을 자유롭게 청구할 수 있었다. 예를 들어, 영국 군복용 천을 공급하는 섬유 산업은 국내 시장에서 매우 높은 가격을 불렀다. 1942년 말까지 천 가격은 전쟁 전보다 3배 이상, 1943년 중반에는 4배 이상 올랐다. 민간용으로 남은 상품 대부분은 투기꾼들이 구매했다.

영국의 전시 요구에 맞춰 신용 금융 방식이 조정되었다. 영국은 인도가 평화 시에 지불한 금액(인플레이션 조정)을 초과하는 방위 지출에 대해 지불하기로 합의했다. 그러나 구매는 전적으로 잉글랜드 은행에 축적된 신용으로 이루어졌고, 전쟁이 끝날 때까지 현금으로 전환할 수 없었다. 인도의 통화 인쇄기는 이러한 막대한 지출에 대한 대가를 지불하는 통화를 인쇄했다. 명목 통화 공급의 엄청난 증가는 소비재 부족과 결합되어 통화 인플레이션을 촉진하여 1944년-1945년에 정점에 달했다.

군사력 증강은 벵골인들의 대규모 이주를 야기했다. 역사학자 폴 그린오프에 따르면, 비행장 및 캠프 건설을 위해 매입된 농지는 "30,000~36,000 가구(약 150,000~180,000명)를 토지에서 몰아낸 것"으로 추정된다. 이들은 토지에 대한 대가를 받았지만, 일자리를 잃었다. 1942년 이후, 엄청난 수의 노동자와 군인 유입으로 인해 주택 문제가 발생했다. 군 막사가 캘커타 주변에 흩어져 있었다.

3. 2. 2. 거부 정책

1942년 일본군이 버마를 점령하면서, 영국은 일본군의 벵골 침공을 막기 위해 두 가지 "거부 정책"을 시행했다. 첫 번째는 쌀 "거부 정책"이었다. 벵골은 버마로부터 쌀을 수입해 왔는데, 버마 점령으로 이 쌀 공급이 중단되었다. 영국은 일본군이 벵골에 상륙할 경우 쌀을 사용할 수 없도록 벵골 해안 지역의 쌀을 압수하거나 구매하여 다른 지역으로 옮겼다.[1]두 번째는 "보트 거부 정책"이었다. 일본군이 강을 통해 벵골로 진입하는 것을 막기 위해, 영국군은 벵골 해안 지역의 보트들을 압수하거나 파괴했다. 이로 인해 4만 6천 척 이상의 배가 파괴되거나 징발되어, 어부들은 생계 수단을 잃었고, 내륙 수로를 통한 식량 운송이 마비되었다.[1]

이러한 거부 정책은 벵골의 식량 공급과 유통 시스템에 큰 타격을 주었다. 특히 보트 거부 정책은 어부들과 농부들의 생계를 위협했고, 식량 운송을 어렵게 만들어 기근을 악화시키는 요인으로 작용했다.

3. 2. 3. 지방 간 무역 장벽

1942년과 1943년 초, 군사적, 정치적 사건들은 벵골 경제에 큰 충격을 주었다. 벵골의 식량 수요는 증가했지만, 국가 간 무역 장벽으로 인해 쌀과 다른 곡물을 얻는 데 어려움을 겪었다.일본의 침공으로 버마(현재의 미얀마)에서 인도로 많은 인도인들이 탈출했다. 1942년 4월, 연합군은 버마에서 인도로 철수하라는 명령을 받았고, 군사 수송과 보급품은 군사용으로 돌려져 난민들은 사용할 수 없었다.

버마의 함락은 벵골을 전쟁의 최전선과 가깝게 만들었다. 주요 도시, 특히 캘커타(현재의 콜카타)는 군수 산업에 종사하는 많은 노동자와 여러 나라의 군대를 끌어들였다. 벵골과 인근 지역 출신의 미숙련 노동자들은 군사 계약자, 특히 미국과 영국 비행장 건설에 고용되었다. 수십만 명의 군대가 벵골에 도착하면서 물자 부족과 물가 상승을 야기했다.

1943년 3월 11일, 주 정부는 쌀 가격 통제를 철회했고, 투기 심화와 함께 쌀 가격은 급격히 상승했다. 1943년 3월과 5월 사이의 인플레이션은 특히 심했으며, 5월은 벵골에서 기아로 인한 첫 사망 보고가 있던 달이었다. 주 정부는 위기가 투기와 사재기 때문이라고 주장했지만, 쌀 부족에 대한 대중의 믿음을 바꾸지는 못했다.

5월 18일 주간 무역 장벽이 폐지되자 캘커타에서는 가격이 일시적으로 하락했지만, 상인들이 재고를 사들이기 위해 몰려들면서 인접 지역에서는 가격이 치솟았다. 벵골에서는 쌀 가격이 1942년 4월 이전보다 5~6배나 더 높아졌다. 1943년 7월에 자유 무역이 중단되었고, 8월에 가격 통제가 다시 시작되었지만, 암시장은 여전히 통제되지 않았다.

3. 2. 4. 우선 배급 정책

제2차 세계 대전 중 버마 전역에서 일본이 승리하면서 벵골은 전쟁의 최전선과 가까워졌다. 이러한 지정학적 변화는 인도 내 다른 지역보다 벵골에 더 큰 영향을 미쳤다. 특히 캘커타와 같은 주요 도시는 군수 산업에 종사하는 노동자들을 대거 유치했고, 여러 국가에서 온 군대가 주둔하면서 상황은 더욱 복잡해졌다. 벵골과 인근 지역 출신의 미숙련 노동자들은 군사 계약자, 특히 미국과 영국의 비행장 건설에 고용되었다.[2] 수십만 명의 미국, 영국, 인도, 중국 군대가 이 지역에 도착하면서[3] 국내 물품 공급에 압박을 가했고, 이는 광범위한 생필품 부족으로 이어졌다.[4]

전쟁으로 인한 경제적 압박은 상품과 서비스 가격의 급격한 상승을 초래했다.[5] 1941년까지는 물가 상승이 "별로 심각하지 않았"지만, 이후 더 심각해졌다.[6] 1943년 초에는 식량 곡물 가격이 전례 없는 수준으로 폭등했다.[7]

인도의 직물, 양모, 가죽, 비단 산업 생산량 거의 전부가 군대에 판매되었다.[8] 영국 정부는 인도 정부를 통해 물품을 조달했는데, 산업은 생산 능력의 전면적인 징발 대신 사유로 남겨졌다. 기업들은 군대에 신용으로 고정된 저렴한 가격에 상품을 판매해야 했다.[9] 그러나 기업들은 남은 상품에 대해 국내 시장에서 원하는 가격을 자유롭게 청구할 수 있었다. 예를 들어, 영국 군대의 군복에 천을 공급하는 섬유 산업의 경우 국내 시장에서 매우 높은 가격을 청구했다.[10] 1942년 말까지 천 가격은 전쟁 전 수준보다 3배 이상 상승했으며, 1943년 중반까지는 4배 이상 상승했다.[11] 민간용으로 남은 상품의 대부분은 투기꾼들이 구매했다.[12]

3. 3. 시민 불안

1943년 7월 캘커타 자인 사원에서 미군 병사들이 찍은 사진에서 볼 수 있듯이, 캘커타는 수십만 명의 연합군 병력의 중심지가 되었다.[1] 버마(지금의 미얀마)가 함락되면서 벵골은 전쟁의 최전선과 가까워졌고, 이는 인도 다른 지역보다 벵골에 더 큰 영향을 미쳤다.[2]주요 도시, 특히 캘커타는 군수 산업에 필요한 노동자들을 끌어모았고, 여러 국가의 군대가 주둔했다. 벵골과 인근 지역 출신의 미숙련 노동자들은 군사 계약자, 특히 미국과 영국 비행장 건설에 고용되었다.[3] 수십만 명의 미국, 영국, 인도, 중국 군대가 이 지역에 도착하면서[4] 물자 공급에 부담을 주고, 일상 필수품 부족을 야기했다.[5]

전쟁 경제의 인플레이션 압력으로 상품과 서비스 가격이 급격히 상승했다.[6] 1941년까지는 가격 상승이 심각하지 않았지만, 이후 심각해졌다.[7] 1943년 초, 특히 식량 가격이 전례 없는 상승세를 보였다.[8]

인도의 직물, 양모, 가죽, 비단 산업 생산량 대부분이 군대에 판매되었다.[9] 영국 정부는 인도 정부를 통해 물품을 조달했고, 기업들은 군대에 저렴한 가격으로 상품을 판매해야 했다.[10] 그러나 기업들은 남은 상품을 국내 시장에서 높은 가격에 판매할 수 있었다.[10] 예를 들어, 군복 천을 공급하는 섬유 산업은 국내 시장에서 매우 높은 가격을 책정했다.[10] 1942년 말 천 가격은 전쟁 전보다 3배 이상, 1943년 중반에는 4배 이상 상승했다.[11] 민간용 상품 대부분은 투기꾼들이 구매했다.[12] 그 결과, "면 제품의 민간 소비는 평화 시 수준보다 1943/44년에 23% 이상 감소했다."[13] 1942년 10월에서 1943년 4월 사이 군대가 구호 물품을 배급하면서 천 기근으로 인한 농촌 인구의 어려움이 완화되었다.[14]

영국의 전시 요구에 맞춰 신용 금융 방식이 조정되었다. 영국은 인도가 평화 시 지불한 금액(인플레이션 조정)을 초과하는 방위 지출을 지불하기로 했다. 그러나 구매는 잉글랜드 은행에 축적된 신용으로 이루어졌고, 전쟁이 끝날 때까지 현금으로 전환할 수 없었다. 인도 은행은 신용을 부채로 처리하여 통화를 발행했고, 인도의 통화 인쇄기는 초과 근무를 하며 통화를 인쇄했다. 명목 통화 공급의 증가는 소비재 부족과 결합되어 통화 인플레이션을 촉진, 1944–45년에 정점에 달했다.[15] 소득과 구매력 상승은 캘커타의 산업, 특히 군수 산업에 집중되었다.

군사력 증강은 벵골인들의 대규모 이주를 야기했다. 비행장 및 캠프 건설을 위해 매입된 농지는 30,000~36,000 가구(약 150,000~180,000명)를 토지에서 몰아냈다. 이들은 토지 대가를 받았지만, 고용을 잃었다. 1942년 이후 노동자와 군인 유입으로 인한 주택 필요성으로 추가 문제가 발생했다. 군 막사가 캘커타 주변에 흩어져 있었다. 1945년 기근 위원회 보고서는 주택 소유주들이 대가를 받았지만, "1943년에는 많은 가족 구성원들이 기근 피해자가 되었다"고 밝혔다.

비슷한 시기에 공식적인 작물 수확량 예측은 상당한 부족을 예측했다. 그러나 당시 작물 통계는 부족하고 신뢰할 수 없었다. 행정가와 통계학자들은 인도의 농업 생산 통계가 부적절하며, "단순한 추측이 아니라, 종종 명백히 터무니없는 추측"이라고 알고 있었다. 보고서 작성 및 유지를 위한 관료 기구가 거의 없었고, 통계 수집을 맡은 하위 경찰관이나 마을 관리들은 정보 부족, 낮은 교육 수준, 정확성에 대한 동기 부족 등의 문제가 있었다. 벵골 정부는 예측에 대해 조치를 취하지 않았고, 정확성을 의심하며, 이전 예측들이 부족을 예측했지만 심각한 문제는 발생하지 않았다고 언급했다.

3. 4. 가격 혼란

1943년 벵골 기근은 영국의 전시 정책 실패와 그로 인한 경제적 혼란이 복합적으로 작용한 결과였다. 특히, 가격 통제 정책의 실패와 투기는 쌀 가격의 폭등을 야기하여 식량 부족 사태를 더욱 심화시켰다.1942년 4월, 버마로부터의 쌀 수입 중단과 버마를 탈출한 영국 및 인도 난민들의 유입은 쌀 가격을 계속해서 치솟게 만들었다.[1] 6월, 벵골 정부는 쌀 가격 통제를 시행하고 7월 1일에는 시장 가격보다 훨씬 낮은 수준으로 가격을 고정했다.[1] 그러나 이러한 가격 고정 정책은 판매자들의 판매 기피를 불러왔고, 쌀은 암시장으로 빠져나가거나 창고에 쌓이게 되었다.[1]

정부는 전쟁 폭리가 심각한 경우가 아니면 가격 통제 법률을 시행하지 않겠다고 발표하며 규제를 완화했고,[1] 수출 금지 조치와 함께 약 4개월 동안은 상대적인 가격 안정을 유지할 수 있었다.[1] 그러나 10월 중순, 벵골 남서부에 자연 재해가 발생하면서 가격이 다시 불안정해졌고,[1] 쌀을 확보하려는 혼란이 발생하여 캘커타 암시장이 큰 이득을 보았다.[1] 1942년 12월과 1943년 3월 사이에 정부는 벵골 주 주변 지역에서 쌀을 들여와 캘커타 시장의 가격을 낮추려 했지만, 실패로 돌아갔다.[1]

1943년 3월 11일, 주 정부는 가격 통제를 철회했고,[1] 이는 투기 심리를 자극하여 쌀 가격이 급격하게 상승하는 결과를 낳았다.[1] 특히 1943년 3월과 5월 사이의 인플레이션은 매우 심각했다.[1] 5월은 벵골에서 기아로 인한 첫 사망자가 보고된 달이었다.[1] 정부는 위기가 투기와 사재기 때문이라고 주장했지만,[1] 쌀 부족에 대한 광범위한 믿음을 잠재우지는 못했다.[1]

5월 18일, 주간 무역 장벽이 폐지되자 캘커타에서는 가격이 일시적으로 하락했지만, 상인들이 재고를 확보하기 위해 몰려들면서 인접한 비하르와 오리사 주에서는 가격이 폭등했다.[1] 주 정부는 압수할 비축 물량을 찾으려 했지만, 유의미한 비축 행위는 발견하지 못했다.[1] 벵골에서 쌀 가격은 1942년 4월 이전보다 5~6배나 높아졌다.[1] 1943년 7월, 자유 무역이 중단되고[1] 8월에는 가격 통제가 다시 시행되었다.[1] 그럼에도 불구하고, 1943년 말에는 쌀이 1942년 말 가격의 약 8~10배에 판매되었다는 비공식적인 보고가 있었다.[1] 정부는 쌀을 확보하기 위해 구매 대리인을 파견했지만, 대부분 실패했다.[1] 가격은 여전히 높았고, 암시장은 통제되지 않았다.[1]

1945년 기근 조사 위원회 보고서는 1942년 12월 캘커타에 대한 최초의 일본 공습을 기근의 원인 중 하나로 지목했다.[1] 연합군의 방어가 제대로 이루어지지 않은 이 공격[1]은 일주일 동안 계속되어[1] 수천 명의 사람들이 도시를 떠나는 대규모 탈출을 야기했다.[1] 피난민들이 시골로 이동하면서 곡물 상인들은 상점을 닫았다.[1] 캘커타의 우선 산업 종사자들에게 식량을 공급하기 위해[1] 당국은 도매상으로부터 쌀 재고를 압수하여 쌀 상인들이 정부에 대해 가지고 있던 신뢰를 무너뜨렸다.[1] 1945년 보고서는 "그 순간부터" "정상적인 거래 기계로는 캘커타에 식량을 공급할 수 없게 되었다. [식량 안보] 위기가 시작되었다"라고 밝혔다.[1]

3. 5. 자연재해

1942년 말 벵골에는 일련의 자연 재해가 발생했다. 겨울 벼 작물은 심각한 곰팡이 벼도열병 발생으로 피해를 입었고,[10] 10월 16~17일에는 사이클론과 세 차례의 폭풍 해일이 발생했다. 이로 인해 농경지가 파괴되고 가옥이 붕괴되었으며, 수천 명이 사망했다. 또한, 이 지역에 높은 수준의 곰팡이 포자가 퍼져 작물 질병의 확산이 심화되었다.[10] 곰팡이로 인한 피해는 사이클론보다 더 컸다. 균학자 S. Y. Padmanabhan은 이 상황을 목격하고, 아일랜드 대기근을 일으킨 감자 역병과 유사하다고 기록했다. 그는 "행정 실패가 즉각적인 고통의 원인이었지만, 1942년 작황 부진의 주요 원인은 [식물] 전염병이었다. ... 식물 병리학 문헌에서 이처럼 파괴적인 것은 기록된 적이 없다"고 말했다.[11]

벵골 사이클론은 벵골만을 거쳐 미드나포르와 24 파르가나스 해안 지역에 상륙했다. 이로 인해 14,500명이 사망하고 190,000마리의 가축이 폐사했으며, 재배자, 소비자, 상인들이 보유하고 있던 벼 재고가 파괴되었다. 또한 말라리아 발병률을 높이는 국지적 대기 조건이 형성되었다. 사이클론 이후 세 차례의 폭풍 해일이 미드나포르의 방파제를 무너뜨리고 콘타이와 탐루크의 넓은 지역을 침수시켰다. 파도는 약 1165.49km2 지역을 휩쓸었고, 홍수는 약 1035.99km2에 영향을 미쳤으며, 강풍과 폭우로 약 8287.92km2가 손상되었다. 사이클론과 폭풍 해일로 인해 거의 250만 명의 벵골인들의 집, 작물, 생계가 파괴되는 재앙적인 피해가 발생했다.

사이클론, 홍수, 식물 질병, 그리고 따뜻하고 습한 날씨는 상호 작용하여 1942년 ''아만'' 벼 작물에 큰 영향을 미쳤다. 사이클론은 일부 지역에서 말라리아 발병률을 증가시키는 등 다른 측면에서도 영향을 미쳤다.

3. 6. 작황 예측 실패

1942년 말, 농작물 수확량에 대한 공식적인 예측은 상당한 부족을 예측했다.[1] 그러나 당시의 농작물 통계는 부족하고 신뢰할 수 없었다.[2] 행정가와 통계학자들은 수십 년 동안 인도의 농업 생산 통계가 완전히 부적절하며, "단순한 추측이 아니라, 종종 명백히 터무니없는 추측"이라는 것을 알고 있었다.[3][4]이러한 보고서를 작성하고 유지하기 위한 내부 관료 기구가 거의 또는 전혀 없었다. 지역 통계를 수집하는 임무를 맡은 하위 경찰관이나 마을 관리들은 지도 및 기타 필요한 정보가 부족했고, 교육 수준이 낮았으며, 정확성에 대한 동기가 부족했다.[5] 따라서 벵골 정부는 이러한 예측의 정확성을 의심하여 조치를 취하지 않았고, 이전 몇 년 동안 여러 번 부족을 예측했지만 심각한 문제는 발생하지 않았다는 점을 관찰했다.[6][7]

3. 7. 식량 수입 거부

1942년 12월부터 존 허버트(벵골 주지사), 린리스고 부왕, 레오 아메리(인도 국무장관), 클로드 오친렉(인도 주둔 영국군 총사령관), 루이스 마운트배튼(동남아시아 최고 사령관) 등 고위 관리와 장교들은 인도 식량 수입을 요청했다. 그러나 윈스턴 처칠의 전시 내각은 이러한 요청을 거부하거나 원래 양의 일부로 축소했다.[10] 식민지는 자체 자금을 사용하거나 선박을 이용하여 식량을 수입하는 것도 허용되지 않았다.[11]린리스고 부왕은 군대가 민간인보다 우선한다는 조건하에 식량 수입을 요청했다. 레오 아메리는 1943년과 1944년까지 영국 전시 내각에 식량 지원을 계속 요청했지만, 번번이 거부당했다.[10] 그는 캘커타 산업에 식량을 공급해야 하며, 그렇지 않으면 노동자들이 시골로 돌아갈 것이라고 강조했다. 영국은 요청을 충족시키는 대신 벵골에서 실론으로 쌀 수출을 늘리는 조건으로 서부 인도를 위해 적은 양의 밀을 약속했다.[11]

1943년 8월 4일, 아메리는 기근 확산과 캘커타 및 유럽 군대에 미칠 영향을 강조하며 전시 내각에 다시 식량 지원을 요청했다. 내각은 또다시 적은 양만을 제공하며, 이를 '토큰 선적'이라고 명시했다. 거부 이유는 운송 부족,[10] 특히 노르망디 상륙 작전 계획 때문이었다.[11] 내각은 여러 국가의 식량 수송 제안도 거부했다.[10] 1943년 말, 식량 선적이 증가하기 시작했지만, 운송 및 보관 시설은 부족했다.[11]

아치볼드 웨이벌 자작이 린리스고를 부왕으로 교체한 후, 그는 전시 내각에 대량의 곡물을 요구했지만, 반복적으로 거부당했다. 그는 현재 위기를 "영국 통치하에 있는 어떤 사람들에게 닥친 가장 큰 재앙"이라고 비난했다.[10] 윈스턴 처칠은 1944년 4월 프랭클린 D. 루스벨트에게 호주 밀 운송 지원을 요청했지만, 루스벨트는 군사적 이유로 거절했다.[10]

일부 전문가들은 전시 내각의 곡물 수입 거부가 정치적 문제에 대한 의견 불일치 때문이라고 주장한다. 리지 콜링햄은 윈스턴 처칠의 적대감과 인도인에 대한 인종 차별이 기근 발생 위치를 결정했다고 주장한다.[11] 마드후스리 무케르지는 1943년 8월 전시 내각의 운송 할당이 호주 밀가루를 인도양이 아닌 다른 곳으로 보낸 것은 처벌 의지를 보여준다고 비난한다.[11] 반면, 마크 타우거는 추축국이 인도양에서 많은 영국 및 연합 상선을 침몰시켰기 때문에 영국이 운송 할당을 주저한 것이라고 주장한다.[11] 피터 보브릭은 린리스고의 초기 식량 수송 요청이 미온적이었고, 벵골이 식량 잉여 상태라는 가정하에 이루어졌기 때문에 무시되었다고 설명한다. 또한 오버로드 작전 준비로 인한 선박 전환 거부가 지연의 주요 원인이었다고 덧붙였다.[11]

4. 기근의 진행

1943년, 기근은 벵골 전역으로 확산되며 수백만 명의 목숨을 앗아갔다. 코르맥 오 그라다는 학계에서 합의된 사망자 수를 약 210만 명으로 제시한다.[1] 당시 벵골 인구 6,030만 명 중 약 80만~380만 명이 사망한 것으로 추정된다.

당시 사망률 통계는 특히 농촌 지역에서 과소 기록되었을 가능성이 크다. 평상시에도 자료 수집과 보고가 기본적인 수준이었기 때문에, 사망하거나 이주한 많은 사람들이 보고되지 않았다. 기근이 진행되면서 주요 사망 원인은 두 차례에 걸쳐 변화했다.[1]

초기에 벵골의 여러 지역은 서로 다른 속도로 기근 상황에 직면했다. 인도 정부는 1942년 12월 캘커타 공습을 벵골 식량 위기의 시작으로 보았고, 1943년 5월까지 기근이 가속화된 것은 가격 통제 해제의 영향이라고 비난했다. 하지만 일부 지역에서는 1942년 중반부터 식량 위기가 시작되었다. 초기 징후는 농촌 빈곤층이 몇 달 동안 다양한 생존 전략에 의존할 수 있었기 때문에 어느 정도 가려졌다.[1]

식량 부족이 시작되자, 경작자들은 아내의 보석, 곡물, 가축을 팔거나 교환하고, 식량 섭취량을 줄였다. 굶주린 인도 농민들은 시장에서 실패하면 들판, 연못, 정글에서 먹을 것을 찾아다녔고, 대규모로 구걸했으며, 종종 기차표 없이 장거리를 여행하며 이주했고, 농촌 후원자의 보호를 받았다. 1942년 12월 이후 여러 위원과 지역 관리의 보고서에서 "갑작스럽고 심각한" 인플레이션이 언급되기 시작했으며, 쌀 가격이 거의 두 배로 뛰었다. 이어서 1월에는 심각한 식량 공급 문제로 인한 고통에 대한 보고서가 이어졌다. 1943년 5월, 랑푸르, 마이멘싱, 바카르간지, 치타공, 노아칼리, 티페라 등 6개 지역에서 기아로 인한 사망이 처음 보고되었다. 갠지스 삼각주 지역의 "보트 거부" 지역인 치타공과 노아칼리가 가장 큰 피해를 입었다.[1]

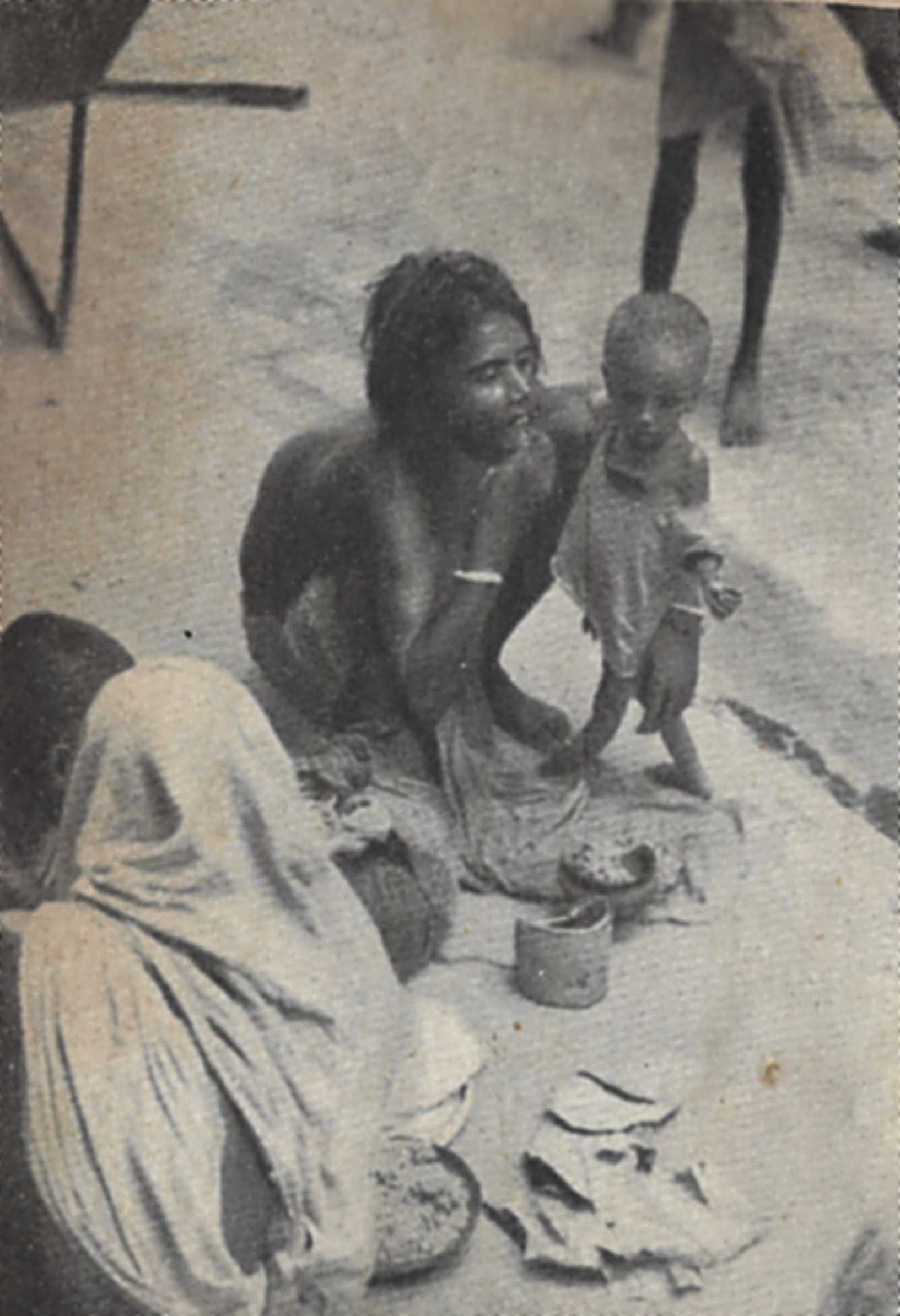

1943년 5월부터 10월까지 기아는 과다 사망(정상 사망률을 넘어 기근으로 인한 사망)의 주요 원인이었으며, 캘커타의 응급 병원을 가득 채우고 일부 지역에서 사망자 수의 대다수를 차지했다. 기근 조사 위원회 보고서에 따르면, 거리와 병원에 있는 많은 희생자들이 너무 쇠약해져서 "살아있는 해골"과 같았다. 벵골의 일부 지역은 위기 동안 상대적으로 덜 영향을 받았지만, 어떤 인구 집단이나 지리적 집단도 질병으로 인한 사망률 증가에 완전히 면역되지 않았지만, 기아로 인한 사망은 농촌 빈곤층에 국한되었다.[1] 기아로 인한 사망은 1943년 11월에 최고조에 달했다.

4. 1. 기아와 질병

1943년 10월부터 질병으로 인한 사망이 급격히 증가하여 12월에는 기아를 제치고 가장 흔한 사망 원인이 되었다. 질병 관련 사망은 1944년 초중반까지 계속 이어졌다. 이 시기 가장 큰 사망 원인은 말라리아였다.[12] 1943년 7월부터 1944년 6월까지 말라리아로 인한 월별 사망자 수는 이전 5년 동안의 평균보다 125% 높았으며, 1943년 12월에는 평균보다 203% 높았다.[12] 말라리아 사망 통계는 다른 치명적인 열병과 증상이 유사하여 부정확할 수 있지만, 주요 사망 원인이었다는 데는 이견이 거의 없다.다른 기근 관련 사망 원인으로는 이질 및 설사가 있으며, 이는 질 나쁜 음식을 섭취하거나 영양 부족으로 소화 시스템이 악화되어 발생했다. 콜레라는 사회적 혼란, 열악한 위생, 오염된 물, 과밀한 생활 환경, 이주하는 인구와 관련된 수인성 질병으로, 10월 사이클론과 홍수 이후 발생하여 위기 내내 지속되었다.[12] 천연두 유행은 예방 접종 부족과 사회 혼란으로 환자 격리가 어려워 발생했다. 사회 인구 통계학자 아루프 마하라트나는 천연두와 콜레라의 통계가 증상 인식이 쉬워 말라리아보다 더 신뢰할 수 있다고 보았다.[12]

위 표에서 볼 수 있듯이, 말라리아는 기근 기간 동안 사망의 주요 원인이었다. 1943년에는 과다 사망의 약 43%를, 1944년에는 71%를 차지했다. 콜레라는 1943년에 주요 사망 원인(24%)이었지만, 다음 해에는 미미한 수준(1%)으로 감소했다. 천연두는 1943년에는 적은 비율(1%)이었으나, 1944년에 급증하여 24%를 차지했다. 1943년 '기타 모든' 원인으로 인한 사망률 증가는 1944년에는 미미했던 기아로 인한 사망 때문으로 추정된다.[12]

퀴닌(가장 흔한 말라리아 약)은 부족하여 암시장으로 유출되는 경우가 많았다. 메파크린(아타브린)과 같은 고급 항말라리아 약물은 군대와 "우선순위 계층"에만 배포되었다. DDT와 제충국은 군사 시설 주변에서만 살포되었다. 파리 그린은 다른 지역에서 살충제로 사용되었다.[12]

이질 및 설사로 인한 사망은 1943년 12월에 최고조에 달했다. 콜레라 사망은 1943년 10월에 최고조에 달했지만, 군 의료진의 예방 접종 프로그램으로 다음 해에 크게 감소했다. 천연두 백신 캠페인은 늦게 시작되어 효과가 덜했다. 천연두 사망은 1944년 4월에 최고조에 달했다. '기아'는 사망 원인으로 명시되지 않아 '기타 모든' 범주에 포함되었을 가능성이 있다.[12]

기아와 질병은 상호 작용하며 과다 사망을 증가시켰다. 기아와 영양실조는 면역 체계를 약화시켜 질병에 대한 저항력을 감소시켰다. 사회 시스템 붕괴로 인한 사회적 혼란과 암울한 상황은 대량 이주, 과밀, 열악한 위생, 수질 악화, 해충 증가, 매장되지 않은 시체 등을 야기하여 전염병 확산에 기여했다.[12]

4. 2. 사회적 혼란

1943년 벵골 기근은 벵골 사회에 심각한 혼란을 야기했다. 기근으로 인해 가족이 해체되고, 아이들이 버려지거나 매매되었으며, 매춘과 성 착취가 증가했다.[2]기근이 심화되면서 사람들은 생존을 위해 극단적인 선택을 해야 했다. 식량을 구하기 위해 보석, 장신구, 개인 재산 등을 팔았고, 결국 가족이 붕괴되는 상황에 이르렀다. 남성들은 일자리를 찾아 떠나고, 여성과 아이들은 도시로 이주하여 구호물자에 의존했다.[1] 콜카타에서는 가족 해체가 빈번하게 발생했으며, 버려진 아이들과 노인들이 거리에 넘쳐났다.[2]

기근은 위생 악화와 시체 처리 문제도 야기했다. 사람들은 오염된 물을 마시고, 제대로 된 위생 시설을 이용하지 못했다. 시체는 길거리에 방치되거나 강에 버려졌으며, 야생 동물들이 시체를 훼손하는 일도 빈번했다.[9] 또한, "옷감 기근"으로 인해 많은 사람들이 옷을 제대로 입지 못하고 넝마를 걸치거나 알몸으로 지내야 했다.[1][2] 이처럼 1943년 벵골 기근은 단순한 식량 부족 문제를 넘어 사회 전체를 붕괴시킨 재앙이었다.

다음은 아루프 마하라트나(Arup Maharatna, 1992)가 제시한 기근 전 기간과 기근 기간 동안의 원인별 사망률 표이다. 이 표는 기근 기간 동안 사망의 다양한 원인의 상대적 중요성을 보여준다.[12]

표에서 볼 수 있듯이, 말라리아는 기근 기간 동안 사망의 주요 원인이었으며, 1943년에는 과다 사망의 약 43%를, 1944년에는 71%를 차지했다. 콜레라는 1943년에 주요 사망 원인이었지만, 1944년에는 그 비율이 크게 감소했다. 반면, 천연두로 인한 사망은 1944년에 급증했다.

4. 2. 1. 인구 이동

벵골 기근은 농촌 빈민에게 가장 큰 타격을 입혔다. 고통이 계속되면서, 가족들은 생존을 위해 점점 더 필사적인 수단을 동원했다. 먼저 음식 섭취를 줄이고, 보석, 장신구, 소규모 개인 재산을 팔기 시작했다. 식량이나 장례 비용 지출이 더 시급해지면서, 판매되는 품목은 더 커지고 대체 불가능해졌다. 결국 가족은 붕괴되었다. 남성들은 작은 농장을 팔고 일자리를 찾거나 군대에 입대하기 위해 집을 떠났고, 여성과 아이들은 종종 조직적인 구호를 찾아 콜카타나 다른 대도시로 이동하는 노숙자 이주민이 되었다.[1]1943년 후반기 콜카타에서 실시된 조사에 따르면, 도시에 도착한 빈곤 인구의 약 절반에서 가족 해체가 발생했다.[2] 남편은 아내를 버리고, 아내는 남편을 버렸으며, 노인 부양자는 마을에 남겨졌고, 아기들과 어린 아이들은 때때로 버려졌다.[2]

콜카타에서 기근의 증거는 "주로 도시로 몰려들어 거리에서 죽어가는 대규모 농촌 빈곤층의 형태로 나타났다."[3] 콜카타로 몰려든 이주민 수는 10만에서 15만 명으로 추산되었다.[4] 그들은 음식을 찾아 농촌 마을을 떠났지만 생존 전망은 암울했다. "많은 사람들이 길가에서 죽었다 - 기근 이후 몇 달 동안 그곳에서 볼 수 있었던 두개골과 뼈를 보라."[5]

4. 2. 2. 위생 악화와 시체 처리 문제

사회의 핵심 요소가 붕괴되면서 위생 상태와 기준은 파국적으로 악화되었다.[1] 대규모 이주로 인해 옷을 세탁하거나 음식을 준비하는 데 필요한 시설은 버려졌고, 관련 기구는 판매되었다.[2] 많은 사람들은 다른 사람들이 소변을 보거나 대변을 본 거리와 열린 공간에서 오염된 빗물을 마셨다.[3] 특히 위기의 초기 몇 달 동안에는 의료 지원을 받는 사람들의 상황도 개선되지 않았다.1943년 10월, 와벨 자작(Viscount Wavell) 휘하의 군대가 구호 물품 공급을 맡으면서 의료 자원이 더 많이 제공되었고, 의료 서비스의 절망적인 상황은 비로소 개선되기 시작했다.[4][5]

시체 처리 문제는 화장장, 묘지, 죽은 사람을 수집하고 처리하는 사람들이 감당하기 어려워지면서 정부와 대중에게 곧 문제가 되었다. 시체는 캘커타의 보도와 거리에 흩어져 있었고, 1943년 8월 단 이틀 만에 적어도 120구의 시신이 공공 도로에서 치워졌다.[6] 시골에서는 시신이 강과 식수에 버려지는 경우가 많았다.[7] 한 생존자는 "우리는 그들을 매장하거나 아무것도 할 수 없었다. 누구도 의식을 치를 힘이 없었다. 사람들은 목에 밧줄을 묶어 도랑으로 끌고 갔다."라고 증언했다.[8] 시신은 또한 열린 공간에서 썩고 부패하도록 내버려졌다. 독수리가 시체를 뜯어먹고 자칼이 끌고 갔으며, 때로는 피해자가 아직 살아있을 때 이런 일이 발생하기도 했다.[9] 개와 자칼에게 유린당한 운하 옆의 시체는 흔히 볼 수 있었다. 1943년 11월 미드나포어에서 7마일 보트 여행을 하는 동안 한 기자는 적어도 500구의 해골 잔해를 세었다.[10]

1943년 여름까지 벵골의 많은 지역, 특히 시골 지역은 "광대한 시체 안치소"와 같은 모습을 띠게 되었다.[9]

4. 2. 3. 의복 부족

위기 상황으로 인해 "옷감 기근"이 발생하여, 벵골의 가난한 사람들은 겨울 동안 넝마를 걸치거나 알몸으로 지내야 했다.[1][2] 영국군은 인도산 부츠, 낙하산, 군복, 담요 및 기타 물품을 대폭 할인된 가격으로 구매하여 인도에서 생산된 거의 모든 섬유 제품을 소비했다.[3] 인도는 전쟁 중 60만 마일의 면직물을 생산했으며, 이로써 2백만 개의 낙하산과 4억 1,500만 개의 군복을 만들었다.[3] 1938~1939년에는 1억 7,700만 야드의 면화를 수출했고, 1942~1943년에는 8억 1,900만 야드를 수출했다.[4] 실크, 양모 및 가죽 생산량 역시 군대에 소모되었다.[3]

남아있는 소량의 물품은 투기꾼들이 민간인에게 판매하기 위해 구매했으며, 이 역시 가파른 인플레이션의 영향을 받았다.[3] 1943년 5월의 가격은 1939년 8월보다 425%나 높았다.[4] 옷감 공급이 줄어들고 폭리 행위로 인해 가격이 상승하면서, "우선 배급"에 속하지 않은 사람들은 점점 더 심각한 부족에 직면했다. 봄베이의 라마크리슈나 미션 회장인 스와미 삼부다난드는 1943년 7월 다음과 같이 말했다.

묘지에서 옷을 훔치고, 외딴 곳에서 남자와 여자의 옷을 벗기는 일... 그리고 크고 작은 폭동이 보고되었습니다. 옷이 없어서 자살한 여성에 대한 소식도 들려왔습니다... 수천 명의 남녀... 허리에 걸칠 옷 한 조각이 없어 평소 하던 일을 하러 밖으로 나가지 못하고 있습니다.|묘지에서 옷을 훔치고, 외딴 곳에서 남자와 여자의 옷을 벗기는 일... 그리고 크고 작은 폭동이 보고되었습니다. 옷이 없어서 자살한 여성에 대한 소식도 들려왔습니다... 수천 명의 남녀... 허리에 걸칠 옷 한 조각이 없어 평소 하던 일을 하러 밖으로 나가지 못하고 있습니다.영어 [5]

많은 여성들이 "하루 종일 방 안에 머물면서, 여성 친척들과 공유하는 단 하나의 옷 조각을 입을 차례가 되었을 때만 나왔다".[6]

4. 3. 여성과 아동의 피해

1943년 벵골 기근으로 인해 가족이 해체되면서 유기, 아이 매매, 매춘, 성적 착취 등의 사례가 발생했다.[1] 기근 이전부터 가난하고 농촌에 사는 하위 카스트 및 부족 여성들은 ''조테다르''(지주)에게 성적으로 착취당하기 쉬웠다.[2] 기근으로 인해 많은 여성들이 모든 소지품을 잃거나 팔았고, 남성 보호자를 잃게 되면서 콜카타로 이주하여 구걸이나 매춘으로 생계를 유지해야 했다.[3] 타락찬드라 다스는 기근 기간 동안 콜카타로 이주한 15세 이하 소녀들의 상당수가 사창가로 사라졌다고 증언한다.[4]1943년 말에는 동벵골 항구에서 소녀들을 가득 실은 배가 판매를 위해 보고되기도 했다.[5] 소녀들은 병사들에게 매춘을 강요당했고, 소년들은 포주 역할을 하기도 했다.[6] 일부 계약업자들은 소녀를 병사에게 판매하는 것을 직업으로 삼았으며, 치타공, 코밀라, 노아칼리에는 여성이 문자 그대로 무리 지어 몸을 팔고 어린 소년들이 포주 역할을 하는 곳이 있었다.[6] 가족들은 아주 적은 돈이나 쌀을 대가로 어린 딸들을 부유한 지주에게 하룻밤 보내거나, 매춘을 위해 완전히 팔아넘기기도 했다.[7] 소녀들은 때때로 달콤한 간식으로 유혹받거나 포주에게 납치되기도 했다.[8]

성적으로 착취당한 여성들은 사회적으로 용인받지 못하고 집이나 가족으로 돌아갈 수 없었다.[9] 비나 아가르왈은 이러한 여성들이 여성의 정조를 매우 중요하게 여기는 사회에서 영구적인 아웃캐스트가 되었으며, 친가와 남편의 가족 모두에게 거부당했다고 설명한다.[10]

수만 명에 달하는 알 수 없는 수의 어린이들이 고아가 되었다.[11] 그 밖에도 많은 어린이들이 길가나 고아원에 유기되거나,[12] 최대 두 마운드(1 ''마운드''는 대략 37kg)에 팔리거나,[13] 껍질을 벗기지 않은 쌀 1kg 한 시어(단위) 또는 적은 돈에 팔렸다.[14] 때로는 가정부로 구매되어 "가정 노예와 다름없이 자랄" 것이었다.[15] 그들은 또한 성적 포식자에게 구매되기도 했다.

5. 구호 노력

1942년 10월부터 미드나포르 주변의 사이클론 피해 지역에 대한 비교적 신속했지만 부적절한 인도적 지원 제공 외에, 벵골 지방 정부와 인도 정부의 대응은 느렸다.[1] 1943년 초부터 사설 자선 단체에서 "사소하지 않은" 양이지만 "비참할 정도로 부적절한" 양의 지원이 시작되어[2] 시간이 지남에 따라 증가했으며, 주로 콜카타에서, 그리고 제한적으로 시골에서도 이루어졌다.[3] 4월에는 더 많은 정부 구호가 외곽 지역으로 흘러갔지만, 이러한 노력은 범위가 제한적이고 대체로 잘못된 방향으로 이루어졌으며,[4] 대부분의 현금과 곡물 공급이 비교적 부유한 지주와 도시 중산층(전형적으로 힌두교도)인 ''바드랄록''에게 흘러갔다.[5]

이 초기 구호 기간에는 세 가지 형태의 지원이 포함되었다.[7]

"테스트" 측면은 비교적 많은 수의 사람들이 제안을 받아들인다면 기근 상태가 널리 퍼져 있다는 것을 나타낸다는 가정에서 비롯되었다.[8] 농업 대출은 토지가 거의 없거나 전혀 없는 많은 수의 농촌 빈민에게 아무런 도움을 주지 못했다.[9] 곡물 구호는 저렴한 곡물 상점과 공개 시장으로 나뉘었고, 훨씬 더 많은 양이 시장으로 흘러 들어갔다. 시장에 곡물을 공급하는 것은 곡물 가격을 낮추기 위한 것이었지만,[10] 실제로 농촌 빈민에게는 거의 도움이 되지 않았고, 오히려 부유한 벵골인들과의 직접적인 구매 경쟁에 놓이게 되어 가격이 크게 상승했다.[11] 따라서 위기 초기부터 1943년 8월경까지 개인 자선이 매우 가난한 사람들에게 제공되는 주요 형태의 구호였다.[12]

폴 그린오프에 따르면 벵골 지방 정부는 주로 인위적인 충격의 상호 작용으로 인해 마비된 지방 쌀 시장을 어떻게 처리해야 할지 몰랐기 때문에 구호 노력을 지연시켰다.[13] 자연 재해로 인한 국지적인 부족의 훨씬 더 익숙한 경우와는 대조적이었다. 더욱이 그들의 최우선 관심사는 농촌 빈민이 아닌 도시 중산층이었다. 그들은 또한 인도 정부가 지방 외부에서 식량을 가져와 벵골을 구출해 주기를 기대하고 있었다(35만 톤이 약속되었지만 배달되지 않았다). 마지막으로, 그들은 오랫동안 벵골의 쌀 공급의 "충족"을 선언하는 대중 선전 캠페인을 지지해 왔으며, 부족이 아닌 충족에 대해 이야기하는 것이 사재기와 투기를 증가시킬 것을 두려워했다.[14]

정부 지원 배분에는 만연한 부패와 연고주의도 있었다. 종종 상품의 절반이 암시장이나 친구 또는 친척의 손으로 사라졌다.[15] 상당한 지원 증가를 촉발했을 오랫동안 확립된 상세한 기근 규약과, 1943년 6월 정부가 공식적으로 기근 상태를 선언해야 할 수도 있다는 내용이 담긴 개인적으로 유포된 성명에도 불구하고, 이러한 선언은 결코 이루어지지 않았다.

정부의 구호 노력이 처음에는 기껏해야 제한적이었기 때문에, 크고 다양한 수의 개인 단체와 자원 봉사자들이 박탈로 인해 발생한 심각한 필요를 충족시키려 시도했다. 공산주의자, 사회주의자, 부유한 상인, 여성 단체, 멀리 떨어진 카라치의 개인 시민, 그리고 동아프리카에서 온 인도 해외 거주자들이 구호 활동을 지원하거나 돈, 음식, 옷을 기부했다. 전쟁을 지지하는 라지와 반전 민족주의자를 포함한 매우 다양한 정치 단체가 각각 별도의 구호 기금이나 구호 단체를 설립했다. 이러한 다양한 그룹의 노력은 때때로 힌두교와 무슬림 공동체주의에 의해 훼손되었으며, 불공정한 대우와 편애에 대한 격렬한 비난과 상호 비난이 오갔지만, 집단적으로 상당한 지원을 제공했다.

1943년 5월에 지방 간 무역 장벽이 폐지된 후 곡물이 콜카타의 구매자에게 흘러가기 시작했지만, 7월 17일 미드나포르의 다모다르 강의 범람으로 주요 철도 노선이 끊어져 철도 수입이 심각하게 방해받았다. 기근의 심각성과 범위가 분명해지면서 지방 정부는 1943년 8월에 죽 급식소를 설치하기 시작했다. 죽은 종종 생존 수준의 칼로리 섭취를 거의 제공하지 못했으며, 때로는 섭취하기에 적합하지 않았고, 부패하거나 먼지나 충전재로 오염되었다. 낯설고 소화가 되지 않는 곡물이 쌀을 대신하는 경우가 많아 장 문제를 일으켰고, 이는 종종 가장 약한 사람들의 죽음을 초래했다. 그럼에도 불구하고 정부 죽 급식소에서 배포된 음식은 즉시 농촌 빈민에게 주요 지원원이 되었다.

8월에 철로가 복구되었고 인도 정부의 압력으로 9월에 콜카타에 상당한 양의 물품이 들어왔다. 린리스고가 총독으로 있던 마지막 달이었다. 그러나 두 번째 문제가 발생했다. 벵골의 시민 물자 부서는 인력이 부족하고 물품 배포에 필요한 장비가 부족했으며, 그 결과 운송 병목 현상으로 인해 콜카타 식물원을 포함한 여러 지역에서 매우 많은 양의 곡물이 야외에 쌓였다. 원수 아치볼드 웨이벌이 그해 10월 린리스고를 대신하여 취임한 지 2주 만에 그는 중요한 물품의 운송 및 분배를 위한 군사 지원을 요청했다. 이 지원은 "15,000명의 [영국] 군인으로 구성된 완전한 사단... 군용 로리와 영국 공군"을 포함하여 신속하게 제공되었으며, 가장 먼 농촌 지역까지 대규모로 배포가 시작되었다. 특히, 펀자브에서 곡물이 수입되었고 의료 자원을 훨씬 더 쉽게 구할 수 있게 되었다. 때로는 배급량에서 가난한 사람들에게 음식을 제공하기도 했던 (그렇게 하지 말라는 명령을 어긴) 일반 병사들은 구호 물품을 분배하는 데 있어서 효율성에 대해 벵골인들의 존경을 받았다.

그해 12월에는 벵골에서 "가장 큰 [쌀] 벼 수확량"이 나왔다. 그린오프에 따르면 이전에 다른 작물에 사용되던 대량의 토지가 쌀 생산으로 전환되었다. 쌀 가격이 하락하기 시작했다. 기근과 전염병에서 살아남은 사람들이 스스로 수확을 했지만, 어떤 마을에서는 이 일을 할 수 있는 생존자가 없었다. 웨이벌은 다른 여러 가지 주요 정책 단계를 취했으며, 여기에는 다른 지방에서 벵골 시골에 계속 구호 물품을 제공하겠다는 약속, 최소 배급 계획 수립, 그리고 (상당한 노력을 기울인 후) 영국을 설득하여 국제 수입을 증가시키는 것이 포함되었다. 그는 위기에 대한 그의 단호하고 효과적인 대응으로 널리 칭찬을 받았다. 모든 공식적인 식량 구호 활동은 1943년 12월과 1944년 1월에 종료되었다.

6. 결과

1943년 벵골 기근으로 약 300만 명이 영양 결핍 및 질병으로 사망했다.[1] 당시 6,000만 명의 벵골 인구 가운데 150만 명에서 400만 명이 기근으로 피해를 입었으며, 12월 곡식이 들어온 후에도 이전의 영향으로 희생자의 반이 사망하였다. 기근의 피해는 주로 일자리를 잃은 수공업자들이나 소매업자들이 가장 많이 받았다.

버마 몰락 이후 식민 국가의 의료 및 식량 공급 통제와 미흡한 대응은 심각한 정치적 결과를 초래했다. 산조이 바타차리아(Sanjoy Bhattacharya)는 뉴델리와 지방 관료, 인도 주둔군 총사령부(GHQ)가 단기 정책으로 인한 혼란과 그로 인해 얻는 정치적 자본이 영국령 인도 제국(Raj)의 해체를 초래하는 주요 헌법적 양보를 불가피하게 만들 것이라는 점을 곧 인식했다고 기록했다.[5] 마하트마 간디의 격렬한 사설과 같이 보트 거부 정책에 대한 전국적인 반대는 인도 독립 운동을 강화하는 데 도움이 되었다. 보트 거부는 대중을 불안하게 만들었고, 그 결과 발생한 분쟁은 1942년 "인도에서 나가라" 운동을 형성하고 전쟁 내각의 대응을 강화하는 데 도움이 된 한 가지 요인이었다. 인도 국민 회의(INC)가 보트 파괴 및 가옥 압류를 맹렬히 비난하는 결의안은 처칠의 전쟁 내각에 의해 반역으로 간주되었고, 나중에 INC의 최고 지도부를 체포하는 데 중요한 역할을 했다.[6] 언론 보도 및 자선 활동은 인도 여론이 기근을 국가적 불의로 규정하고 재발 방지를 국가적 의무로 여기도록 만들었으며, 자와할랄 네루는 이를 "...인도에 대한 영국 통치의 최종 심판"이라고 표현했다.[7]

6. 1. 경제적 영향

기근의 여파로 소득 불평등이 심화되는 등 기존의 사회 경제적 과정이 크게 가속화되었고,[1] 벵골 경제와 사회 구조의 중요한 요소들이 붕괴되면서 수백만 가정이 파멸했다.[2] 경제 위기는 광범위한 부분을 압도하고 빈곤하게 만들었는데, 주요 원인은 토지를 포함한 자산 매각이라는 광범위한 대처 전략이었다. 1943년 한 해 동안 동벵골의 한 마을에서만 총 168가구 중 54가구가 토지 전부 또는 일부를 매각했으며, 이 중 39가구(거의 4분의 3)는 식량 부족에 대응하기 위해 토지를 매각했다.[3] 벵골 전역에서 기근이 지속되면서 전체 토지 소유자의 약 4분의 1인 160만 가구 정도가 논밭 전체 또는 일부를 매각하거나 저당 잡혔다. 일부는 치솟는 가격으로 이익을 얻기 위해 매각했지만, 많은 사람들은 위기에 따른 고통에서 벗어나기 위해 어쩔 수 없이 토지를 팔아야 했다. 총 26만 가구가 모든 토지를 완전히 매각하여 토지 소유자에서 노동자로 전락했다.[4]

토지 양도는 4년 연속으로 크게 증가했는데, 1940~41년 대비 1941~42년에는 504%, 1942~43년에는 665%, 1943~44년에는 1,057% 증가했으며, 1944~45년에는 872% 증가했다.[4]

이러한 소득 감소는 여러 직업에서 발생했다. 절대적인 수치로는 여성과 토지 없는 농업 노동자가 기근 이후 빈곤화로 가장 큰 타격을 입었다. 상대적으로는 농촌 무역, 어업, 운송(뱃사공과 황소 마차 운전사)에 종사하는 사람들이 가장 큰 피해를 보았다.[6] 절대적인 수치로는 농업 노동자들이 가장 높은 수준의 빈곤과 사망률을 겪었다.[7]

6. 2. 정치적 영향

기근의 여파로 빈곤과 소득 불평등이 심화되었고, 벵골 경제와 사회 구조가 붕괴되어 수백만 가정이 파멸했다.[1] 경제 위기로 광범위한 빈곤화가 발생했으며, 기근 동안 전체 토지 소유자의 약 4분의 1인 160만 가구가 논밭을 매각하거나 저당 잡혔다. 26만 가구는 모든 토지를 잃고 토지 없는 노동자로 전락했다.[2] 토지 양도는 4년간 급증했으며, 아래 표에 그 내용이 나타나 있다.

소득 감소는 여러 직업에서 나타났다. 기근 이후 빈곤화 피해는 여성과 토지 없는 농업 노동자가 가장 컸고, 상대적으로는 농촌 무역, 어업, 운송(뱃사공, 황소 마차 운전사) 종사자들이 큰 피해를 보았다.[4]

버마 몰락 이후 식민 국가의 의료 및 식량 공급 통제와 미흡한 대응은 심각한 정치적 결과를 초래했다. 마하트마 간디의 사설 등 보트 거부 정책에 대한 전국적인 반발은 인도 독립 운동을 강화했다.[5] 인도 국민 회의(INC)의 보트 파괴 및 가옥 압류 비난 결의안은 처칠 내각에 의해 반역으로 간주되어 INC 최고 지도부 체포의 원인이 되었다.[6]

인도 여론은 기근을 국가적 불의로 규정하고 재발 방지를 국가적 의무로 여겼으며, 자와할랄 네루는 이를 "...인도에 대한 영국 통치의 최종 심판"이라고 표현했다.[7] 기근은 인도 정치 지형을 변화시켜, 인도 시민들의 자치 통치 필요성을 강조했다.[8]

7. 언론 보도와 묘사

인도 공산당 기관지 ''People's War''는 수닐 자나가 촬영한 기근의 충격적인 사진을 게재했다.

캘커타의 주요 영어 신문은 ''The Statesman''(당시 영국 소유)과 독립 운동가 투샤르 칸티 고쉬가 편집한 ''암리타 바자르 파트리카''였다.[1] 기근 초기에 영국 정부는 신문사에 "식량 공급에 대한 대중의 불안감을 진정시키고" 쌀 부족이 없다는 공식 입장을 따르도록 압력을 가했다. ''The Statesman''은 기근이 투기 및 사재기 때문이라고 주장하는 사설을 게재했고, "지역 상인과 생산자를 비난하고 장관의 노력을 칭찬했다".[2] 기근에 대한 소식 또한 엄격한 전시 검열을 받았으며, "기근"이라는 단어의 사용조차 금지되었다.[3] 이로 인해 ''The Statesman''은 나중에 영국 정부가 "벵골에 기근이 있었다는 사실을 영국 대중에게 거의 알리지 않은 것 같다"고 언급했다.[4]

그러나 1943년 7월 중순부터 8월에 들어서면서 이 두 신문은 기근의 심각성과 범위, 사회에 미치는 영향, 그리고 영국, 힌두, 무슬림의 정치적 대응에 대한 상세하고 점점 더 비판적인 기사를 게재하기 시작했다.[5] 1943년 8월 22일, ''The Statesman''의 편집자 이안 스티븐스가 희생자들의 충격적인 사진을 게재하면서 뉴스 보도의 전환점이 찾아왔다. 이 사진들은 세계 헤드라인을 장식했고,[6] 국내 및 국제적으로 기근에 대한 인식을 불러일으켰다.[7] 다음 날 아침, "델리에서는 신문의 중고 사본이 가판대 가격의 몇 배에 팔리고 있었고," 곧 "워싱턴에서는 국무부가 정책 결정자들에게 이를 배포했다".[8] 영국에서 ''The Guardian''은 상황을 "말로는 형언할 수 없을 정도로 끔찍하다"고 표현했다.[9] 이 이미지들은 "많은 사람들에게 식민 통치의 종말의 시작"을 알렸다.[10]

스티븐스가 사진을 게재하고 단호한 사설 입장을 취한 결정은 많은 사람들로부터 찬사를 받았으며, "더 많은 생명을 잃었을 것이 확실한 저널리즘적 용기의 특별한 행위"로 묘사되었다.[11] 암르티아 센은 자유 언론이 존재하는 국가는 기근을 예방한다는 주장을 펼쳤는데, 이는 스티븐스의 사진 게재 및 사설과 함께 영국 정부가 희생자들에게 적절한 구호를 제공하도록 유도함으로써 기근을 종식시키는 데 기여했을 뿐 아니라 그의 주장에 영감을 주었다.[12] 또한 이 사진들은 ''Amrita Bazar Patrika''와 인도 공산당 기관지 ''People's War''가 유사한 이미지를 게재하도록 자극했으며, 후자는 사진 작가 수닐 자나를 유명하게 만들었다.[13] 기근을 취재한 여성 저널리스트로는 라호르의 ''The Tribune''을 위해 보도한 프레다 베디와 민족주의적 관점에서 글을 쓴 바수다 차크라바르티와 칼야니 바타차르지가 있었다.[14]

기근은 소설, 영화, 예술 작품으로 묘사되었다. 비부티부샨 반도파디야이의 소설 ''아샤니 상케트''는 기근 당시 벵골 시골에 살던 젊은 의사와 그의 아내에 대한 허구의 이야기이다. 이 소설은 1973년 사티야지트 레이 감독에 의해 동명의 영화(''Distant Thunder'')로 각색되었다. 이 영화는 ''The New York Times Guide to the Best 1,000 Movies Ever Made''에 등재되었다.[15] 바바니 바타차르야의 소설 ''So Many Hungers!''(1947)와 므리날 센의 1980년 영화 ''Akaler Shandhaney''도 잘 알려져 있다. 엘라 센의 현실을 바탕으로 한 이야기 모음집인 ''Darkening Days: Being a Narrative of Famine-Stricken Bengal''은 한 여성의 관점에서 끔찍한 사건들을 묘사한다.

기근 희생자들의 상징적인 장면을 담은 치타프로사드 바타차르야의 스케치북 ''Hungry Bengal: a tour through Midnapur District in November, 1943''은 영국에 의해 즉시 금지되었고 5,000부가 압수되어 파기되었다. 한 부는 치타프로사드의 가족에 의해 숨겨졌고 현재 델리 미술관이 소장하고 있다. 기근에 대한 스케치로 유명한 또 다른 예술가는 자이눌 아베딘이었다.

8. 역사적 교훈 및 한국적 관점

1943년 벵골 기근은 단순한 자연재해가 아니라, 사회적 불평등, 경제적 취약성, 그리고 부적절한 정책 대응이 결합하여 발생한 인재였다는 역사적 교훈을 남겼다. 특히, 일제강점기를 경험한 한국의 입장에서는 식민 지배 하에서 겪는 고통과 유사성을 발견할 수 있다.

당시 벵골의 상황은 일본 제국주의에 의해 식량 수탈과 경제적 어려움을 겪던 한국의 상황과 비슷하게, 전쟁 중 인플레이션과 식량 부족으로 고통받았다. 이러한 역사적 경험은 사회적 약자를 보호하고 경제적 불평등을 해소하는 것의 중요성을 강조한다. 또한, 재난 발생 시 효과적으로 대응할 수 있는 체계를 구축해야 한다는 교훈을 준다.

8. 1. 교훈

벵골 대기근은 사회적 약자 보호, 경제적 불평등 해소, 그리고 재난에 대한 효과적인 대응 체계 구축의 중요성을 보여준다.기근의 원인에 대해서는 수십 년간 논쟁이 이어져 왔으며, 크게 식량 가용성 감소(FAD)와 교환 권리의 실패(FEE)라는 두 가지 관점으로 나뉜다.[1] FAD는 가뭄, 홍수, 전쟁 등으로 인한 작물 실패를, FEE는 빈곤과 같은 구조적 취약성과 전쟁, 정치적 간섭 등의 충격적인 사건 간의 상호작용을 강조한다.[1] 아마르티아 센은 1943년 벵골 기근을 "권리 기근"으로 정의하며, 전쟁 중 인플레이션, 투기적 구매, 공황 매점 등이 식량 가격을 폭등시켜 빈곤층의 식량 구매를 불가능하게 만들었다고 주장했다.[1]

최근에는 정치적 요인에 대한 분석이 강조되고 있다.[1] 영국 정부가 의도적으로 위기를 초래했거나 대응에 실패했다는 주장, 그리고 군사적 고려 사항을 우선시하여 벵골 빈곤층을 외면했다는 주장이 제기된다.[1] 윈스턴 처칠 총리가 인도인과 인도 독립에 대해 혐오감을 가졌다는 비판도 있으나, 이러한 견해는 논란의 여지가 있다.[1]

기근 위원회 보고서는 영국 정부의 책임을 일부 인정하면서도, 벵골 정부의 지방 정치인들에게 더 큰 책임을 물었다.[1] 한편, 산업가들의 투기, 전쟁 폭리, 매점, 부패 등이 기근을 악화시켰다는 주장도 제기된다.[1]

2019년 연구에서는 기상 데이터를 활용하여 전쟁 중 정책이 벵골 기근을 악화시켰음을 주장한다.[1] 연구에 따르면 1943년 말 강우량은 평균 이상이었으나, 전쟁 중 인플레이션, 투기적 구매, 공황 매점 등의 요인이 식량 부족을 심화시켰고, 처칠 정부는 쌀 수출을 지속하고 비상 밀 공급을 거부했다.[1]

참조

[1]

기타

[2]

뉴스

Churchill's legacy leaves Indians questioning his hero status

https://www.bbc.com/[...]

2020-07-20

[3]

뉴스

Putin exploits the lie machine but didn't invent it. British history is also full of untruths

https://www.theguard[...]

2024-07-01

[4]

웹사이트

Profit Inflation, Keynes and the Holocaust in Bengal, 1943–44 {{!}} Economic and Political Weekly

https://www.epw.in/j[...]

2024-07-01

[5]

간행물

Mr Keynes and the forgotten holocaust in Bengal, 1943–44: Or, the macroeconomics of extreme demand compression

http://journals.sage[...]

2017-12-01

[6]

뉴스

Churchill's policies contributed to 1943 Bengal famine – study

https://www.theguard[...]

2024-06-19

[7]

뉴스

Churchill's legacy leaves Indians questioning his hero status

https://www.bbc.com/[...]

2020-07-20

[8]

뉴스

Remembering WW2's forgotten famine

https://www.bbc.com/[...]

2024-06-19

[9]

뉴스

5 of the worst atrocities carried out by British Empire, after 'historical amnesia' claims {{!}} The Independent

https://www.independ[...]

2024-06-19

[10]

웹사이트

Did Churchill Cause the Bengal Famine?

https://winstonchurc[...]

Hillsdale College

2015-04-08

[11]

간행물

Falsehoods and myths in famine research: The Bengal famine and Daoud

2022-03-02

[12]

기타

[13]

웹사이트

Churchill's legacy leaves Indians questioning his hero status

https://www.bbc.com/[...]

2022-10-18

[14]

뉴스

Putin exploits the lie machine but didn’t invent it. British history is also full of untruths

https://www.theguard[...]

2024-07-15

[15]

뉴스

Churchill's policies contributed to 1943 Bengal famine – study

https://www.theguard[...]

2024-07-15

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com

![1943년 8월 22일 [[The Statesman (India)|The Statesman]]의 캘커타 거리에서 죽거나 죽어가는 아이들](https://cdn.onul.works/wiki/noimage.png)