고사리강

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

고사리강(Polypodiopsida)은 양치식물에 속하는 분류군으로, 진정 양치류, 속새류, 송악류를 포함한다. 켄릭과 크레인(1997)이 화석 식물을 포함한 분지학적 분석을 통해 Moniliformopses로 명명했으며, 이후 Monilophyta, Polypodiopsida 등의 학명이 사용되었다. 분자계통학적 연구에 따르면 소엽류와 대엽 양치식물의 두 그룹으로 나뉘며, 대엽 양치식물 내에서는 속새강, 솔잎란강, 고사리강, 괭이밥강, 박낭 양치류의 5개 군이 인식된다. 고사리강은 잎, 뿌리, 유관속 등의 특징을 가지며, 고비목, 처녀이끼목, 풀고사리목, 실고사리목, 생이가래목, 나무고사리목, 고사리목 등으로 세분된다.

더 읽어볼만한 페이지

- 고사리강 - 처녀이끼과

처녀이끼과는 양치류의 한 과로, 깃털 모양의 잎과 기공이 없는 얇은 잎 세포층을 가지며, 잎 가장자리에 원뿔형 또는 관형의 포막으로 보호되는 포자낭군을 형성하고, 주로 열대 우림 지역에 분포하며 약 600종이 알려져 있다. - 비목재 임산물 - 송이

송이는 소나무 숲에서 자라는 고가의 식용 버섯으로, 독특한 향을 지니며 동아시아, 유럽, 북미 등지에 분포하지만 서식지 파괴와 과도한 채취로 인해 개체수가 감소하여 IUCN 적색 목록에 위기종으로 등재되었고, 인공 재배가 어려워 자연산만이 유통된다. - 비목재 임산물 - 후추

후추는 남아시아와 동남아시아가 원산지인 후추나무 열매를 말린 향신료로, 수확 및 가공 방식에 따라 다양한 종류가 있으며 전 세계 요리에 널리 사용된다.

2. 학명과 분류 계급

진정 양치류, 속새류, 송악류를 모두 포함하는 분류군에 처음 이름을 붙인 것은 켄릭과 크레인(Kenrick and Crane, 1997)이며, 이들은 화석 식물을 포함하는 분지학적 분석 결과, 이를 단일 계통군으로 하문에 위치시키고, 라틴어의 목걸이 모양/moniliformisla에서 '''Moniliformopses'''로 명명했다. 이는 얕게 갈라진 1차 목부를 가진 원생목부를 가진 초기의 화석 분류군과 대응된다. Moniliformopses는 종자식물(더 나아가 목본식물)을 포함하는 군인 Radiatopses와 함께 진정엽식물 Euphyllophytina를 구성한다.

분자계통학적 연구에 따르면, 양치식물은 크게 소엽류와 대엽 양치식물(속새류 + 솔잎란류 + 고사리류 + 괭이밥류 + 박낭 양치류)의 두 그룹으로 나뉜다. 대엽 양치식물 내에서는 속새강, 솔잎란강, 고사리강, 괭이밥강, 박낭 양치류의 5개 군이 인식된다. 각 군 간의 계통 관계는 연구에 따라 다소 차이가 있지만, 속새강, 솔잎란강, 고사리강이 각각 단일 계통군을 이루는 것은 대체로 일치한다.

또한 Moniliformopses는 현생 진정 양치류, 속새류, 송악류 외에 멸종된 식물로 이루어진 프레시온으로서 클라도킬론강 Cladoxylopsida s.l.을 포함한다. 클라도킬론강은 다계통으로 여겨지며 포함되는 계통이 현생군과 어떤 관계에 있는지는 여러 설이 있다. 현생 식물로 이루어진 단일 계통군에 대해서는 Monilophyta나 Polypodiopsida 등의 학명이 사용되는 경우가 많다.

칸티노 외(Cantino et al., 2007)에 따르면, Moniliformopses 켄릭 & 크레인은 파생형질에 의한 그룹으로, 크라운 그룹으로 명명되지 않았으며, 이 그룹을 크라운 그룹으로 '''Monilophyta''' P.D. 칸티노 & M.J. 도노휴로 명명했다. 그리고, 이 크라운 그룹의 정의는, 속새류인 Equisetum telmateiala 및 고사리류인 고사리 Pteridium aquilinumla을 모두 포함하지만, 종자식물인 은행나무 Ginkgo bilobala 및 잎새류인 Selaginella apodala를 모두 포함하지 않는 클레이드로 제시된다.

PPG I(2016)에서는 대엽 양치식물을 강의 계급으로 분류하여 class '''Polypodiopsida''' Cronquist, Takht. & W.Zimm.로 정의한다. 그러나 Smith ''et al.'' (2006)에서는 이것이 박낭시류를 가리키는 경우도 있어 주의가 필요하다. 또한, Cronquist, Takhtajan, Zimmermann (1966)에서는 Polypodiumla을 기준 속으로 하여 class Polypodiatae Cronquist, Takht. & W.Zimmerm.를 설립했지만, Polypodiopsida는 이를 국제 조류·균류·식물 명명 규약 제16.3조에 따라 어미를 수정한 것이다.[1]

이 학명 Polypodiopsida를 대엽 양치식물에 사용한 것은 Pryer ''et al.'' (2009)이며, 화석 식물의 지위가 불분명하다는 등의 이유로 Moniliformopses가 아닌 Polypodiopsida를 사용했다. Ruggiero ''et al.'' (2015)에서는 Polypodiopsida만을 포함하는 상위 분류군으로 Subphylum Polypodiophytina이라는 아문을 두었다. 다만, Cantino ''et al.'' (2007)에 의한 Polypodiophyta Cronquist, Takht. & W.Zimm.는 속새류를 제외한 분류군으로 정의되어 있으며, 최근의 계통 분석에 기반한 문맥에서는 속새류가 이 분류군 안에 포함되는 경우가 있어, 그 경우 Polypodiophyta와 Monilophyta가 동의어가 되지만, 다른 문맥에서는 Polypodiophyta가 Monilophyta의 하위에 위치한다고 한다.

진정양치류, 속새류, 고사리강의 3군을 포함하는 분류군으로서, 과거의 (소엽류를 포함하는) 광의의 양치식물을 가리키는 학명을 그대로 사용하여, '''양치식물문''' division Pteridophyta 로 문에 두는 경우도 있었다.현재는 보통 강에 속하며, '''양치식물강''' ('''대엽양치강''')이라고 불린다.

3. 계통발생학적 관계

2006년 스미스(Smith) 등[10]과 2011년 리(Li) 등[11], 2013년 그레위(Grewe) 등의 연구[12]에 기초한 계통 분류는 다음과 같다. 양치식물강이 용비늘고사리강과 자매군인지, 속새강과 자매군인지, 또는 용비늘고사리강-속새강 분기군과 자매군인지는 불분명하다.

2016년 크리스텐휴즈(Christenhusz)와 채즈(Chase) 등의 연구 결과에 기초한 대안적 계통 분류도 제시되었다.[13]

아래는 대엽 양치식물 내부의 계통 관계를 나타낸 표이다. 송엽란류와 고사리류가 자매군(고사리강)을 이루는 것과, 고사리강, 괭이밥강, 박낭 양치류가 각각 단일 계통군을 이루는 것은 변함이 없지만, 각 군의 계통 관계나, 박낭 양치류 내부의 계통 관계에 약간의 차이가 보인다.

3. 1. 분자계통수

육상식물 전체의 계통 관계는 분자계통 분석을 통해 연구되고 있다. 양치식물은 전통적으로 송엽란류(무엽류), 석송류(소엽류), 속새류(쐐기풀류), 진정 양치류(대엽류)의 4개 군으로 분류되었으나, 분자계통 분석 결과 소엽류 및 대엽 양치식물(속새류 + 송엽란류 + 고사리류 + 괭이밥류 + 박낭 양치류)의 2개 군으로 크게 나뉘는 것이 밝혀졌다.

이 중 양치류는 포자낭이 포자체 표층의 복수 세포에서 생겨 복수 세포층의 벽을 가진 진낭 양치류(고사리류 + 괭이밥류) 및 포자낭이 단일 세포에서 생겨 1층 세포층의 벽을 가진 박낭 양치류의 2개 군으로 인식되었지만, 진낭 양치류는 고사리류와 송엽란류가 자매군을 이루는 것으로 측계통이 되었다. 현재는 진낭 양치류를 송엽란류나 속새류를 포함하는 군(박낭 양치류를 제외한 대엽 양치식물)으로 확장하여 취급하기도 한다.

현재는, 송엽란류와 고사리류를 묶은 단일 계통군을 고사리강으로, 거기에 속새류, 괭이밥류, 박낭 양치류를 더한 4개의 단일 계통군이 인식된다. 이들 4개 군의 계통 관계에 대해서는 분석 방법에 따라 다른 결과가 얻어지고 있지만, 합의가 이루어지고 있다.

아래는 관다발식물에 속하는 식물 강들과 박벽포자낭군 양치류 사이의 관계를 보여주는 분기도이다.

3. 2. 화석 식물을 포함하는 계통 관계

대엽식물(진엽식물)은 씨앗식물을 포함하는 목질식물과 함께 묶이며, 트리메로피톤류 를 줄기군으로 가진다。 관다발 식물 가지에 등에 의한 화석 식물의 계통수를 더하면 다음과 같다。 또한, 는 의 로 해석하고, 의 및 을 의 트리메로피톤류로 한다.광의의 대엽 시다 식물 에는 클라도크실론류라고 불리는 화석 식물군이 포함된다. 에 따르면, 광의의 클라도크실론류에는 크게 이리도프테리스류와 협의의 클라도크실론류의 2군이 인식된다。 더욱이 후자에는 푸세도스포로크누스목과 클라도크실론목의 2군과 그 기부에서 분기된 계통이 인식된다。 에서는, 이리도프테리스류의 이비카 가 속새류의 자매군, 푸세도스포로크누스 가 진정한 고사리류의 자매군, 또한 라코피톤이 푸세도스포로크누스와 진정한 고사리류를 합친 클레이드의 자매군으로 나타나 있으며, 더욱이 속새류를 포함하는 클레이드와 진정한 고사리류를 포함하는 클레이드가 자매군을 이루는 계통 관계가 나타나 있다.

4. 특징

큰잎고사리 식물은 화석 식물인 트리메로피톤류 중에서 원시목부가 중심형이고 환상의 관다발 배열을 가진 것이 생겨났으며, 이를 조상으로 하는 그룹으로 여겨진다.

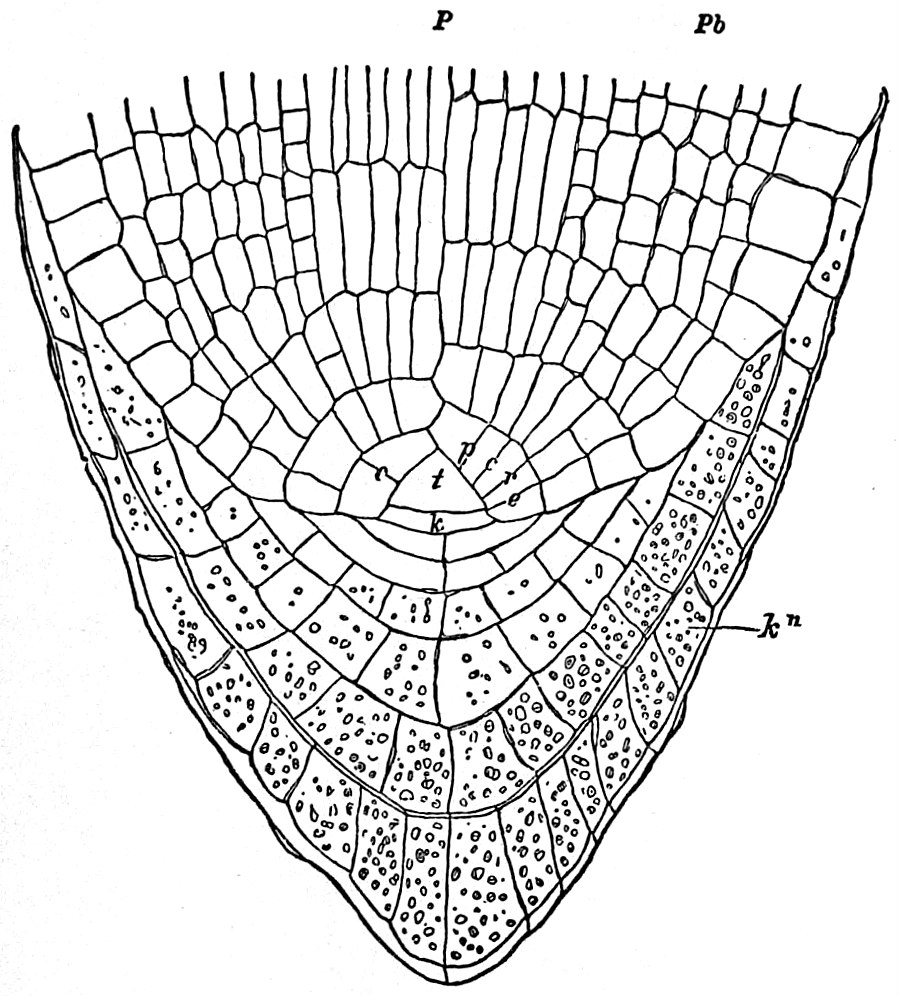

4. 1. 유관속

트리메로피톤류에서는 중심주가 방사상으로 뻗어 심원형 방사원생중심주를 형성했다. 대엽 양치식물 계통에서는 중심주의 원생목부가 중앙부에서 소실되어 중원형의 방사원생중심주가 되었다. 속새류에서는 멸종군인 스페노필룸류 및 물부추과에서 양면 형성층을 가지는 경우가 있다. 대엽 양치식물의 공통 조상에서는 중원형 방사원생중심주였던 것이, 현생 속새과와 물부추과의 공통 조상에서 내원형으로 진화하여 줄기 중앙에 수강이, 원생목부 주변에 통도가 형성되게 되었다.고비류를 제외한 현생 대엽 양치식물에서는 유관속 형성층이 진화하지 않아 이차목부를 형성하지 않는다. 대엽 양치식물에서는 엽적 위에 엽극이 형성된다. 엽간이 긴 경우에는 관상중심주, 엽간이 짧으면 망상중심주라고 불린다.

4. 2. 잎

현생 대엽 양치식물은 잎(대엽)을 가지지만, 속새류, 솔잎란류, 면마류, 괭이밥류, 박층시과류 5군은 잎의 형태가 서로 상당히 다르다. 따라서 잎은 각 군에서 독립적으로 획득했을 가능성도 있다. 종자식물도 대엽을 가지지만, 잎의 분화, 관다발 형성 양식, 잎차례 형성 구조 등이 다르기 때문에 병행 진화로 여겨진다. 잎차례 형성에 관해서, 종자식물에서는 줄기 끝 분열 조직에서의 옥신 분포 변화에 의해 엽원기 배치가 결정되는 반면, 대엽 양치식물에서는 줄기 끝에 있는 3면에서 잘라내는 정단 줄기 세포에서 잘라낸 세포의 딸 세포 안에 엽원기 정단 줄기 세포가 생겨 잎이 된다.속새류는 화석 식물 및 현생 식물 모두 돌려나는 잎(돌려잎, 쐐기잎)을 가진다. 줄기 끝 분열 조직에서 복수의 엽원기가 동시에 형성되는 피자식물의 돌려나는 잎과는 달리, 속새류의 돌려나는 잎에서는 줄기 끝의 사면체의 줄기 끝 단간세포에서 3면에서 차례로 세포가 잘려나가고, 3개의 세포가 분열하여 엽원기가 형성된다. 하나하나의 딸 세포는 시간 간격을 두고 형성되지만, 엽원기 형성은 잘 동조하여 일어난다.

솔잎란류는 다른 대엽 양치식물의 잎보다 단순한 구조를 한 잎 모양 돌기라는 기관을 붙인다. 개부처손속 트메십테리스/Tmesipterisla에서는 줄기에 두 갈래로 갈라진 잎 모양 돌기를 형성하고, 줄기에서 엽극을 만들지 않고 1개의 관다발이 뻗는다. 반대로 솔잎란속 프실로툼/Psilotumla에서는 관다발을 가지지 않는 잎 모양 돌기를 붙인다.

박층시과류의 잎은 우상엽(우엽)이라고 불린다. 이것은 고사리 잎 말림에서 생겨 정단적으로 성장하기 때문에, 기저적으로 성장하는 활엽수의 잎과는 다르다. 좌우 대칭으로 배복성을 가지며, 잎자루의 관다발은 위쪽을 향해 열리고, 엽신은 다양한 정도로 유착된다. 또한, 선단에 렌즈형의 정단 줄기 세포를 가지며, 고비고사리 등에서는 잎의 선단 부분이 무한 성장하여 우편을 계속 만들기 때문에, 종자식물보다 줄기적인 성질을 보존하고 있다.

4. 3. 뿌리

대엽식물은 소엽식물과는 독립적으로 뿌리를 획득했다는 것이 해부학적 증거와 화석 증거 모두에 의해 뒷받침된다.그럼에도 불구하고 근단 분열 조직이 다층의 주근 세포를 공급하고, 중심에 관다발을 가지며, 근관과 뿌리털을 갖는다는 점에서 대엽식물의 뿌리는 소엽식물의 뿌리와 해부학적으로 유사하다. 현생 식물에서 소엽식물의 뿌리는 이분 분지를 하는 반면, 대엽식물에서는 측근의 내생적인 측면 분지를 하기 때문에, 지금까지는 뿌리의 분지 전략의 차이가 뿌리의 이중 기원의 증거로 제시되어 왔다. 그러나 최근 연구에 따르면, 데본기부터 석탄기에 걸쳐 모든 관다발 식물에서 이분 분지하는 뿌리가 일반적이었다는 것이 밝혀졌다. 그리고 뿌리의 측근 분지는 대엽식물 중 적어도 목본 식물 (종자 식물을 포함하는 군), 양치류 (박낭 양치류 및 고란초류), 속새류의 세 계통에서 독립적으로 여러 번 진화했다고 여겨진다.

대엽 양치류와 목본식물의 공통 조상에서 독립적으로 뿌리가 진화했을 것으로 추정되지만, 뿌리의 기원은 밝혀지지 않았으며, 지상부의 잎의 진화와 함께 지하부로부터의 흡수 증가가 요구되므로, 잎의 진화와 동시에 혹은 잎의 진화보다 먼저 뿌리를 획득했을 가능성이 있다. 마름쇠고사리류는 뿌리를 갖지 않고, 이분 분지하는 지하경과 지상경으로 이루어져 있지만, 진화 과정에서 뿌리가 퇴화되었을 수도 있다. 나머지 대엽 양치류의 화석에서는, 속새류, 지고프테리스류, 고란초류, 박낭 양치류의 각 분류군에서 이분 분지와 측면 분지 모두가 발견된다.

대엽 양치류의 뿌리 끝은 줄기 꼭대기에서 볼 수 있는 것과 같은 1개의 정단 세포가 있으며, 그 아래에는 근관이, 측면에서 위쪽으로 뿌리 조직 형성에 관계하는 분열 조직 세포가 있다. 이 하나의 정단 세포를 갖는 뿌리 끝은 소엽식물의 네페레피스류에서도 발견된다. 대엽 양치류의 원기 세포는 사면체이며, 인접한 기부 쪽의 3면에서 주기적으로 일정 횟수 분열하여 메로파이트(merophytes)를 만들고, 그것이 쌓여서 뿌리를 형성한다. 좀개구리밥 좀개구리밥/Azolla pinnatala의 뿌리 끝에서는, 원기 세포가 43회 분열하여 12개의 연속적인 메로파이트를 생성한다는 것이 밝혀졌다. 또한, 원기 세포의 원위면에서는 근관 세포가 생성된다.

5. 하위 분류

양치식물강(Polypodiopsida)은 2016년 PPG I 분류 체계에 따라 다음과 같이 나뉜다. 이 분류는 박만규 교수의 분류 체계를 일부 반영하여 한국 양치식물 연구에 큰 영향을 미쳤다.

- 고비목 (Osmundales)

- * 고비과 (Osmundaceae)

- 처녀이끼목 (Hymenophyllales)

- * 처녀이끼과 (Hymenophyllaceae)

- 풀고사리목 (Gleicheniales)

- * 풀고사리과 (Gleicheniaceae)

- * 디프테리스과 (Dipteridaceae)

- * 마토니아과 (Matoniaceae)

- 실고사리목 (Schizaeales)

- * 실고사리과 (Lygodiaceae)

- * 꽃고사리과 (Anemiaceae)

- * 스키자이아과 (Schizaeaceae)

- 생이가래목 (Salviniales)

- * 네가래과 (Marsileaceae)

- * 생이가래과 (Salviniaceae)

- 나무고사리목 (Cyatheales)

- * Thyrsopteridaceae

- * Loxsomataceae

- * Culcitaceae

- * 꿩고사리과 (Plagiogyriaceae)

- * Cibotiaceae

- * 나무고사리과 (Cyatheaceae)[8]

- * 딕소니아과 (Dicksoniaceae)

- * 메탁시아과 (Metaxyaceae)

- 고사리목 (Polypodiales)

- * 론키티스과 (Lonchitidaceae)[4]

- * 비고사리과 (Lindsaeaceae)

- * 삭콜로마과 (Saccolomataceae)

- * 키스토디움과 (Cystodiaceae)[4]

- * 잔고사리과 (Dennstaedtiaceae)

- * 봉의꼬리과 (Pteridaceae)

- * 디플라지옵시스과 (Diplaziopsidaceae)

- * '''진정고사리군 II'''

- ** 한들고사리과 (Cystopteridaceae)

- ** 꼬리고사리과 (Aspleniaceae)

- ** 헤미딕티움과 (Hemidictyaceae)[9]

- ** 처녀고사리과 (Thelypteridaceae)

- ** 라키도소루스과 (Rhachidosoraceae)[4]

- ** 우드풀과 (Woodsiaceae)

- ** 야산고비과 (Onocleaceae)

- ** 새깃아재비과 (Blechnaceae)

- ** 개고사리과 (Athyriaceae)

- * '''진정고사리군 I'''

- ** 관중과 (Dryopteridaceae)

- ** 덩굴고사리과 (Lomariopsidaceae)

- ** 줄고사리과 (Nephrolepidaceae)[4]

- ** 텍타리아과 (Tectariaceae)

- ** 올레안드라과 (Oleandraceae)

- ** 넉올레안드라과 (Davalliaceae)

- ** 고란초과 (Polypodiaceae)

5. 1. 속새아강 (Equisetidae)

5. 2. 솔잎란아강 (Ophioglossidae)

5. 3. 고사리강 (Marattiidae)

5. 4. 박벽포자낭군 양치아강 (Polypodiidae)

박벽포자낭군 양치류는 현존하는 양치류의 대다수를 차지한다. 다만, 오래전에 분화된 진정포자낭군 양치류는 포함되지 않는다. 기본적인 분류 체계는 2006년 스미스(Smith) 외 공저자들과 2011년 크리스텐휴즈(Christenhusz) 외 공저자들이 제안했다.[4]- 고비목 (Osmundales)

- * 고비과 (Osmundaceae)

- 처녀이끼목 (Hymenophyllales)

- * 처녀이끼과 (Hymenophyllaceae) - Trichomanaceae 포함

- 풀고사리목 (Gleicheniales)

- * 풀고사리과 (Gleicheniaceae) - Dicranopteridaceae, Stromatopteridaceae 포함

- * 디프테리스과 (Dipteridaceae) - Cheiropleuriaceae 포함

- * 마토니아과 (Matoniaceae)

- 실고사리목 (Schizaeales)

- * 실고사리과 (Lygodiaceae)

- * 꽃고사리과 (Anemiaceae) - Mohriaceae 포함

- * 스키자이아과 (Schizaeaceae)

- 생이가래목 (Salviniales)

- * 네가래과 (Marsileaceae) - Pilulariaceae 포함

- * 생이가래과 (Salviniaceae) - 물개구리밥과 포함

- 나무고사리목 (Cyatheales)

- * Thyrsopteridaceae

- * Loxsomataceae

- * Culcitaceae

- * 꿩고사리과 (Plagiogyriaceae)

- * Cibotiaceae

- * 나무고사리과 (Cyatheaceae) - Alsophilaceae, Hymenophyllopsidaceae[8] 포함

- * 딕소니아과 (Dicksoniaceae) - Lophosoriaceae 포함

- * 메탁시아과 (Metaxyaceae)

- '''고사리목''' (Polypodiales)

- * 론키티스과 (Lonchitidaceae)[4]

- * 비고사리과 (Lindsaeaceae)

- * 삭콜로마과 (Saccolomataceae)

- * 키스토디움과 (Cystodiaceae)[4]

- * 잔고사리과 (Dennstaedtiaceae) - Hypolepidaceae, Monachosoraceae, 고사리과(Pteridiaceae) 포함

- * 봉의꼬리과 (Pteridaceae) - 아크로스티쿰과(Acrostichaceae), 악티니옵테리스과(Actiniopteridaceae), 공작고사리과(Adiantaceae), Anopteraceae, Antrophyaceae, Ceratopteridaceae, 개부싯깃고사리과(Cheilanthaceae), 북바위고사리과(Cryptogrammaceae), Hemionitidaceae, Negripteridaceae, 물고사리과, Platyzomataceae, Sinopteridaceae, Taenitidaceae, 일엽아재비과(Vittariaceae) 포함

- * 디플라지옵시스과 (Diplaziopsidaceae)

- * '''진정고사리군 II''' (Clade eupolypods II) - 이전의 Blechnales, Athyriales, Aspleniales 또는 Thelypteridales

- ** 한들고사리과 (Cystopteridaceae)

- ** 꼬리고사리과 (Aspleniaceae)

- ** 헤미딕티움과 (Hemidictyaceae)[9]

- ** 처녀고사리과 (Thelypteridaceae)

- ** 라키도소루스과 (Rhachidosoraceae)[4]

- ** 우드풀과 (Woodsiaceae)

- ** 야산고비과 (Onocleaceae)

- ** 새깃아재비과 (Blechnaceae) - Stenochlaenaceae 포함

- ** 개고사리과 (Athyriaceae)

- * '''진정고사리군 I''' (Clade eupolypods I)

- ** 관중과 (Dryopteridaceae) - Aspidiaceae, Bolbitidaceae, Elaphoglossaceae, 금털고사리과(Hypodematiaceae), Peranemataceae 포함

- ** 덩굴고사리과 (Lomariopsidaceae)

- ** 줄고사리과 (Nephrolepidaceae)[4]

- ** 텍타리아과 (Tectariaceae)

- ** 올레안드라과 (Oleandraceae)

- ** 넉올레안드라과 (Davalliaceae)

- ** 고란초과 (Polypodiaceae) - Drynariaceae, Grammitidaceae, Gymnogrammitidaceae, 주걱일엽과(Loxogrammaceae), Platyceriaceae, Pleurisoriopsidaceae 포함

참조

[1]

문서

ICN 2018

[2]

웹사이트

次世代シーケンサーを用いた倍数性シダ類複合体の進化史解明

https://kaken.nii.ac[...]

2021-03-24

[3]

웹사이트

真正ウラボシ類II/ヘミディクティウム科

http://www.nibb.ac.j[...]

[[基礎生物学研究所]]

2021-03-24

[4]

논문

A linear sequence of extant families and genera of lycophytes and ferns

2011

[5]

논문

A classification for extant ferns.

2006

[6]

저널

A phylogenetic classification of the land plants to accompany APG III

http://www.ingentaco[...]

2012-05-02

[7]

문서

Fern Phylogeny Inferred from 400 Leptosporangiate Species and Three Plastid Genes

http://dukespace.lib[...]

[8]

논문

New combinations and an overview of Cyathea subg. Hymenophyllopsis (Cyatheaceae)

2009

[9]

논문

"[Christenhusz ''et al.'' (2011c)] Christenhusz & Schneider: ""Corrections to Phytotaxa 19: Linear sequence of lycophytes and ferns"""

http://www.mapress.c[...]

2011-09-14

[10]

저널

A classification for extant ferns

2006

[11]

저널

rbcL and matK Earn Two Thumbs Up as the Core DNA Barcode for Ferns

2011

[12]

저널

Complete plastid genomes from Ophioglossum californicum, Psilotum nudum, and Equisetum hyemale reveal an ancestral land plant genome structure and resolve the position of Equisetales among monilophytes

2013

[13]

저널

A community-derived classification for extant lycophytes and ferns

http://www.zora.uzh.[...]

2016-11

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com