노르트라십

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

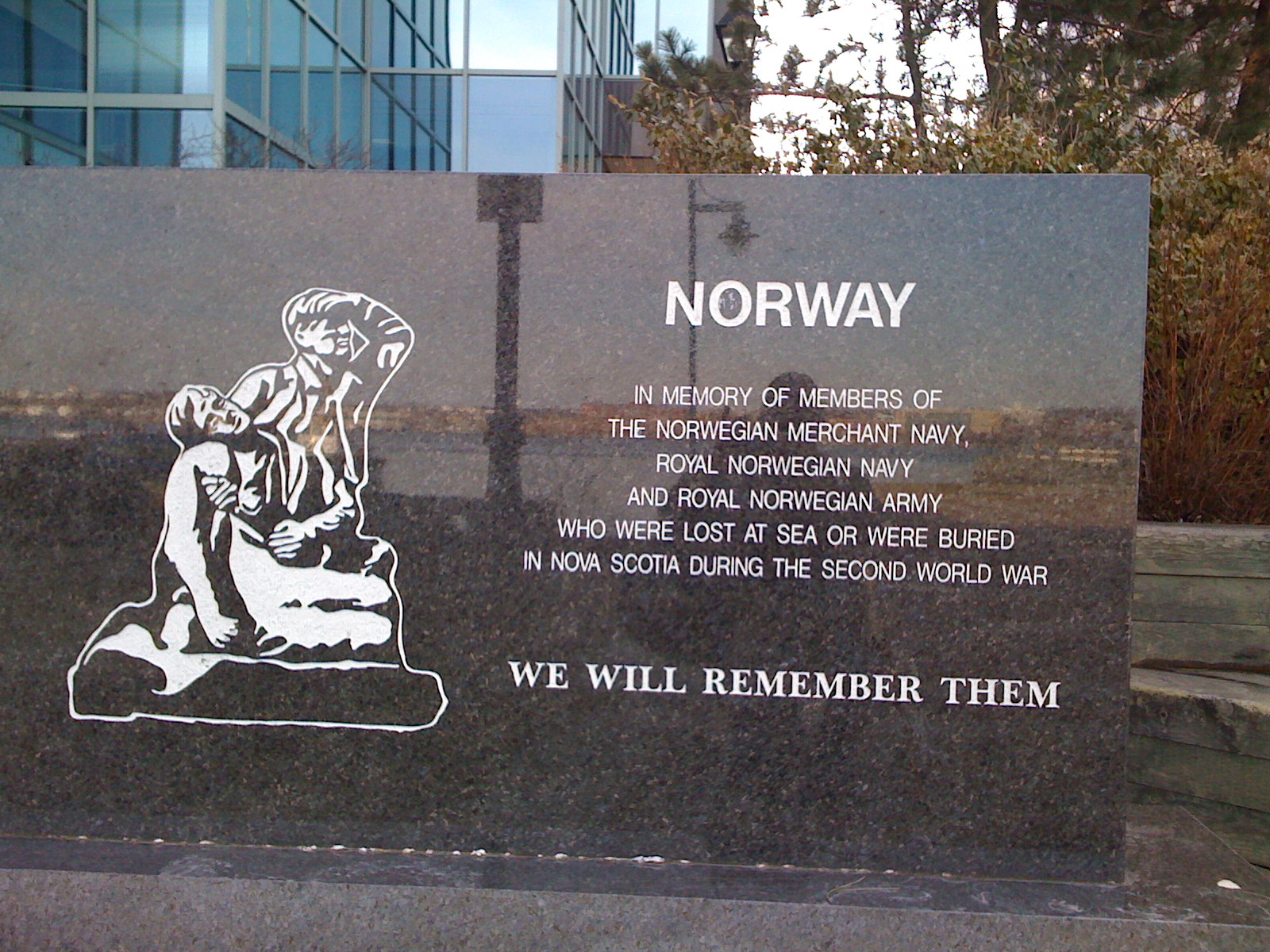

노르트라십은 제2차 세계 대전 중 노르웨이 상선단을 관리하기 위해 설립된 조직이다. 1940년 독일의 노르웨이 침공 이후, 노르웨이 정부, 영국 정부, 독일 간의 상선 통제권 경쟁 속에서, 런던에 사무실을 두고 설립되었다. 노르트라십은 연합군의 전쟁 노력에 기여하고 망명 정부의 재정을 지원했으며, 전쟁 후 노르웨이 해운의 기반을 마련하는 데 중요한 역할을 했다. 전쟁 기간 중 선원 안전 문제, 영국과의 톤수 협상, 내부 갈등 등 다양한 과제에 직면했지만, 1945년 종전 후 조직을 청산했다. 노르트라십은 냉전 시기, 9.11 테러 이후에도 유사한 역할을 수행하는 조직으로 재등장했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 노르웨이의 해운회사 - DOF ASA

DOF ASA는 1981년 노르웨이에서 설립되어 해양 유전 및 가스 산업에 다양한 해양 서비스를 제공하는 DOF 그룹의 자회사로, 전 세계적으로 사업을 운영하며 해양 산업 발전에 기여하고 있다. - 노르웨이의 해운회사 - 오드펠

화학 제품 운송 및 해운 서비스를 제공하는 노르웨이 기업 오드펠은 해운업으로 시작해 화학 유조선 사업으로 확장되었으며, 탱커 사업을 중심으로 아시아 시장 진출과 가스 운반선 사업 재개 등 사업 확장을 통해 현재 전 세계적으로 화학 제품 운송과 터미널 운영을 하고 있다. - 제2차 세계 대전 중 노르웨이의 군사사 - 노르웨이 전역

노르웨이 전역은 제2차 세계 대전 초기에 독일군이 베저 작전으로 노르웨이를 침공하여 점령한 사건으로, 스웨덴 철광석 수송로 확보와 대서양 진출 거점 마련의 전략적 중요성 때문에 양측 모두에게 중요했다. - 제2차 세계 대전 중 노르웨이의 군사사 - 노르웨이 중수 사건

노르웨이 중수 사건은 제2차 세계 대전 중 나치 독일의 핵무기 개발을 저지하기 위해 연합군과 노르웨이 저항군이 베모르크의 중수 생산 시설 파괴 및 수송 저지 작전을 수행한 사건이다. - 1940년 노르웨이 - 베저위붕 작전

1940년 4월 9일 나치 독일이 철광석 수송로 확보와 영국 해군 기지 건설 저지를 목표로 덴마크와 노르웨이를 침공한 베저위붕 작전은, 주요 도시 기습 점령, 해상 및 육상 전투, 노르웨이 왕실 망명, 연합군 개입을 야기하며 제2차 세계 대전 전개에 영향을 미쳤고 뉘른베르크 재판의 쟁점이 되었다. - 1940년 노르웨이 - 노르웨이 전역

노르웨이 전역은 제2차 세계 대전 초기에 독일군이 베저 작전으로 노르웨이를 침공하여 점령한 사건으로, 스웨덴 철광석 수송로 확보와 대서양 진출 거점 마련의 전략적 중요성 때문에 양측 모두에게 중요했다.

2. 전간기의 노르웨이 상선단

제1차 세계 대전 이후 노르웨이 상선단은 전쟁으로 인한 손실을 회복하고, 드라이카고 선박과 유조선 분야로 사업 영역을 확장했다. 특히 1930년대는 다른 주요 해운 국가들과는 대조적으로 노르웨이 상선단에게는 뚜렷한 성장기였다. 1938년 말 기준으로 노르웨이는 전 세계 화물 운송량의 약 7%를 담당했으며, 영국, 미국, 일본에 이어 세계 4위 규모의 상선단을 보유하게 되었다.

제2차 세계 대전이 발발했을 때 노르웨이는 공식적으로 중립국이었지만, 1940년 4월 9일 독일의 침공 (베저위붕 작전)이 시작되기 전부터 이미 전쟁의 영향을 받고 있었다. 이 초기 단계에서 노르웨이는 중립 유지에도 불구하고 선박 58척과 약 400명의 선원을 잃었다.

베저위붕 작전이 시작되면서 노르웨이 상선단의 보존과 통제권 확보가 중요한 문제로 떠올랐다. 노르웨이 정부, 영국 정부, 그리고 나치 독일은 이 상선단의 통제권을 놓고 경쟁했다. 당시 노르웨이 상선단의 약 15%는 독일 지배 하의 해역에 있어 연합군 측의 손실로 여겨졌으며, 나머지 85%의 선박을 확보하기 위한 노력이 이어졌다.

이러한 성장은 주로 신규 선박 건조에 힘입은 결과였고, 이는 노르웨이 선박의 평균 선령을 낮추는 효과를 가져왔다. 새로 건조된 선박의 상당수는 디젤 엔진을 동력으로 사용했는데, 노르웨이 선박의 약 62%가 디젤 엔진을 탑재한 반면, 당시 일본은 약 27%, 영국은 25% 수준에 머물렀다. 노르웨이 상선단에서 유조선이 차지하는 비중은 약 42%에 달했으며, 이는 전 세계 유조선 운송 능력의 18%에 해당하는 규모였다. 노르웨이 선주들은 대공황이라는 경제적으로 어려운 시기에도 불구하고, 위험을 감수하며 새로운 선박 건조에 적극적으로 투자하여 사업을 확장해 나갔다.

선박 운영을 지원하는 관련 산업들 역시 이 시기에 함께 성장했다. 대표적인 선급 협회인 DNV를 비롯하여 선박 중개인, 보험 회사, 해운 전문 은행 등이 규모를 키웠다. 노르웨이 정부 또한 관련 규정을 제정하고 개선하며, 기술자와 항해사를 양성하는 교육 기관을 설립하는 등 다방면으로 상선단의 발전을 지원했다.

3. 제2차 세계 대전 초기

제1차 세계 대전 이후 노르웨이 상선단은 손실을 복구하고 현대화에 힘썼으며, 특히 유조선과 건화물선 분야에서 크게 확장했다. 1930년대는 다른 주요 해운국들과 달리 노르웨이에는 성장의 시기였다. 1938년 말 기준으로 노르웨이는 전 세계 선박 톤수의 약 7%를 보유하여 영국, 미국, 일본에 이어 세계 4위의 해운 강국이었다. 또한, 신규 선박 건조에 집중하여 선박의 평균 연령을 낮추었고, 보유 선박의 약 62%가 당시로서는 현대적인 디젤 엔진을 사용했다(일본 약 27%, 영국 25%와 비교). 특히, 노르웨이 선단의 약 42%는 현대식 유조선으로 구성되어 전 세계 유조선 톤수의 약 18%를 차지했다. 이는 대공황 시기에도 신규 선박 발주에 적극적이었던 노르웨이 선주들의 과감한 투자 덕분이었다. 선급 협회인 Det Norske Veritas를 비롯한 선박 중개, 보험, 금융 및 정부의 규제와 교육 지원 역시 이러한 성장에 기여했다.

독일의 침공 이전, 이미 노르트라십 운영의 기반이 되는 중요한 조치들이 마련되고 있었다. 가장 핵심적인 것은 영국과의 '톤수 협정'(Scheme Agreementeng)이었다. 이 협정은 공식적으로는 영국 정부와 노르웨이 선주 협회 사이에 체결되었는데, 이는 노르웨이 정부가 직접 개입하지 않음으로써 국가의 중립성을 유지하려는 의도였다. 협정에 따라 노르웨이는 보유 유조선의 3분의 2를 포함한 상당수 선박을 영국에 대여하고, 그 대가로 영국으로부터 필수적인 물자를 공급받기로 했다. 이를 통해 영국은 전쟁 수행에 필수적인 노르웨이의 현대적인 유조선단에 접근할 수 있게 되었다.

노르웨이 상선단은 연합국에게 전략적으로 매우 중요했다. 당시 영국 상선대는 상대적으로 위축되고 있었고, 미국은 중립법으로 인해 자국 선박을 전쟁 지역에 투입할 수 없었기 때문이다. 노르웨이와 비슷한 규모의 상선대를 보유했던 네덜란드는 독일의 보복을 우려하여 영국과의 유사한 협정 체결을 거부했다.

노르웨이 정부는 전쟁 발발에 대비해 자국 선박들과의 비상 연락 체계를 구축해 두었다. 또한, 독일 잠수함의 어뢰 공격 위험을 줄이기 위해 많은 노르웨이 선박들이 영국의 호송선단 보호 하에 항해했다. 이러한 조치는 선박과 선원의 안전을 높이는 효과가 있었지만, 중립국의 지위를 유지해야 하는 노르웨이가 사실상 영국의 편에 서는 것처럼 보이게 하여 중립성 논란을 야기했다. 이는 제1차 세계 대전 당시와 유사한 상황이었다.

4. 노르웨이 침공 이후

영국은 덴마크 상선단의 경우처럼 노르웨이 상선단을 압류하는 방안을 검토했으나, 노르웨이가 전쟁에 참여할 의사를 보였고 런던 주재 노르웨이 대사의 항의가 있어 실행하지 않았다. 반면, 나치 독일과 그 협력자 비드쿤 크비슬링은 무선 통신을 통해 노르웨이 선박들에게 독일 통제 하의 해역으로 돌아올 것을 명령했지만, 노르웨이 선장들은 이 지시를 따르지 않았다.

독일의 움직임에 대응하여 1940년 4월 12일, 영국 해상운송부(Ministry of Shipping)는 노르웨이 측과 협정을 체결했다. 이 협정은 노르웨이 상선이 연합군 지배 하의 항구로 운항하는 것을 조건으로 보험 문제를 임시로 해결하는 내용을 담고 있었으며, 영국 해군성은 이 내용을 모든 노르웨이 상선에 무선으로 전송했다.[2]

이후 상선단을 어떻게 관리할 것인지가 중요한 문제로 부상했다. 영국 정부는 노르웨이 상선에 대한 직접적인 통제를 원했지만, 런던에 있던 노르웨이 해운 전문가들은 노르웨이의 이익을 보호할 수 있는 독립적인 조직 설립을 선호했다. 최종 결정은 노르웨이 정부의 몫이었으나, 당시 정부는 독일군의 진격을 피해 이동 중이었기 때문에 소통이 원활하지 못했다.

결국 런던에서 열린 회의를 통해 독립적인 노르웨이 조직을 설립하기로 결정되었고, 이는 1940년 4월 노르트라십(Nortraship)의 설립으로 이어졌다. 노르트라십 설립 직후, 노르웨이 정부는 상선단을 런던과 뉴욕에서 공동 관리한다는 초기 계획을 밝혔으나, 영국의 반대에 부딪혔다. 영국의 압력 하에 노르웨이 정부는 1940년 4월 22일, 노르웨이 상선단 전체를 정부가 징발하는 법령을 채택했다. 이 법령에 따라 상선단의 관리는 런던에 본부를 두어야 했으며, 노르웨이 해상운송부 장관 외이빈드 로렌첸(Øivind Lorentzen)이 책임자로 임명되었다. 이 조치로 인해 1,000척 이상의 선박과 약 30,000명의 선원을 관리하는 세계 최대 규모의 해운 회사가 탄생하게 되었다.

4. 1. 노르트라십 설립과 초기 운영

독일의 노르웨이 침공이 시작되면서 노르웨이 상선단의 보존과 통제권 문제가 시급한 과제로 떠올랐다. 노르웨이 정부, 영국 정부, 그리고 나치 독일은 상선단의 통제권을 확보하기 위해 경쟁했다. 전체 상선단의 약 15%는 독일 지배 하의 해역에 있어 연합군 측의 손실로 간주되었고, 나머지 약 85%의 선박을 확보하기 위한 노력이 전개되었다.

영국은 덴마크의 경우처럼 노르웨이 상선단을 압류하는 방안을 고려했으나, 노르웨이가 전쟁에 참여할 의사를 보였고 런던 주재 노르웨이 대사의 항의로 인해 실행되지 않았다. 한편, 나치 독일과 노르웨이 협력자 비드쿤 크비슬링은 무선 통신을 통해 노르웨이 선박들에게 독일 통제 하의 해역으로 귀환할 것을 명령했으나, 노르웨이 선장들은 이를 무시했다.

독일의 압력에 대응하기 위해 1940년 4월 12일, 영국 해상운송부(Ministry of Shipping)는 노르웨이 측과 협정을 맺었다. 이 협정은 노르웨이 상선이 연합군 지배 하의 항구로 운항하는 것을 조건으로 보험 문제를 임시로 해결하는 내용을 담고 있었으며, 영국 해군성은 이 내용을 모든 노르웨이 상선에 무선으로 전송했다.[2] 이후 상선단을 어떻게 관리할 것인가가 중요한 문제가 되었다. 노르웨이 대사는 영국 정부와 런던 주재 노르웨이 운송사 양측의 요구를 조율해야 했다. 영국 정부는 노르웨이 상선에 대한 직접적인 통제를 원했지만, 노르웨이 운송사 측은 독립적인 노르웨이 조직 설립을 강력히 주장했다. 최종 결정 권한은 노르웨이 정부에 있었으나, 당시 정부는 독일군의 진격을 피해 이동 중이었기 때문에 원활한 소통이 어려웠다.

1940년 4월 16일, 런던의 노르웨이 상공회의소에서 노르웨이 선사 관계자들이 모여 상선단 운영을 위한 조직 구성 계획을 논의했다. 이 회의에는 노르웨이 대사 에리크 콜반(Erik Colban)과 선주 잉골프 올센(Ingolf Hysing Olsen) 등이 참석했다. 초기에는 영국 해상운송부와의 협력 방안이 제시되었으나, 회의 참석자들은 노르웨이의 이익과 선단 수입을 보호하기 위해서는 독립적인 조직이 더 유리하다고 판단했다. 이 의견이 받아들여지면서, 1940년 4월 19일 런던 시티의 리든홀 스트리트 144번지에 사무실을 마련하며 노르트라십(Nortraship)이 신속하게 설립되었고, 다음 날인 4월 20일부터 운송 전문가들이 합류하기 시작했다.

노르트라십 설립 직후, 노르웨이 정부는 상선단을 런던과 뉴욕에서 공동으로 관리한다는 내용의 전보를 보냈다. 이는 런던의 노르웨이 대사에게 예상치 못한 소식이었으며, 영국 정부 역시 이 계획에 반대했다. 영국의 압력 하에 노르웨이 정부는 1940년 4월 22일, 롬스달의 스투구플라텐(Stuguflåten)에서 회의를 열고 노르웨이 상선단 전체를 정부가 징발하는 법령을 채택했다. 이 법령에 따라 상선단의 관리는 런던에 본부를 두어야 했으며, 노르웨이 해상운송부 장관 외이빈드 로렌첸(Øivind Lorentzen)이 책임자로 임명되었다. 이 조치로 인해 1,000척 이상의 선박과 약 30,000명의 선원을 관리하는 세계 최대 규모의 해운 회사가 탄생하게 되었다.

새롭게 설립된 노르트라십은 여러 가지 중요한 과제에 직면했다. 약 1,000척에 달하는 선박을 효과적으로 통제하고, 영국 및 당시 중립국이었던 미국과의 협력 정책을 수립하는 것이 시급했다. 또한 자격을 갖춘 전문 인력이 심각하게 부족했으며, 가용 인력 중 상당수는 독립적인 성향이 강해 조직 관리에 어려움이 따랐다. 노르트라십 직원 중 일부가 개인적인 해운 관련 이해관계를 가지고 있다는 점도 문제 해결을 더욱 복잡하게 만들었다.

조직의 최고 경영진은 대부분 노르웨이인이었으나, 하위 직급에서는 영국인과 미국인 인력에 상당 부분 의존했다. 다만 회계 부서는 예외적으로 영국의 주요 회계 법인이 직원 채용을 담당했다. 1940년 10월 기준으로 노르트라십 런던 본부에는 230명의 직원이 근무했으며, 이듬해인 1941년 10월에는 직원 수가 350명으로 증가했고 그중 약 3분의 1이 노르웨이인이었다. 같은 시기 뉴욕 지사에는 200명 이상의 직원이 있었으며, 절반 이상이 노르웨이인이었다.

법적인 문제 해결도 중요했다. 특히 점령된 노르웨이에 남아있는 선주 소유의 선박을 노르트라십이 합법적으로 처분할 수 있는지 여부가 핵심 쟁점이었다. 이 문제는 노르웨이 정부가 "노르웨이 선주를 대신하여 활동할 관리인"을 임명함으로써 해결될 수 있었다. 만약 이러한 조치가 없었다면, 노르트라십 소속 선박들이 미국과 같은 중립국 항구에서 압류될 위험이 있었다. 논의 끝에, 당시 트롬쇠에 있던 노르웨이 정부는 1940년 5월 18일 법령을 통해 외이빈드 로렌첸을 공식 관리인으로 임명했다.

초기 영국과의 협정이 임시적이었기 때문에 보험 문제도 해결해야 할 과제였다. 선박 운항에는 다양한 종류의 보험이 필요했지만, 기존 보험사들과 Det Norske Veritas(DNV, 노르웨이 선급 협회) 본사가 점령된 노르웨이에 있어 보험 가입이 단절된 상태였다. 1940년 5월 28일, 외이빈드 로렌첸은 영국 해상운송부와 "이해 각서(Memorandum of Understanding)"에 서명하여 향후 3개월간의 보험 문제를 해결했다. 이 각서는 이후 전쟁 기간 동안의 보험 계약의 기초가 되었다. 선급 문제는 노르트라십이 뉴캐슬어폰타인에 있는 DNV 사무소를 통해 전 세계 DNV 지사를 관리하는 방식으로 해결되었다.

프랑스 공방전이 연합군에게 불리하게 전개되면서 영국은 더 많은 선박 지원을 요구했고, 동시에 선원 임금 통일 문제를 제기했다. 당시 노르웨이 선원들의 임금은 영국 선원들보다 훨씬 높았다. 정치적인 고려 끝에 노르트라십은 1940년 6월 20일 영국과 협약을 체결하여 노르웨이 선원의 임금을 삭감하는 대신, 그 차액을 전쟁 후 지급될 기금으로 적립하기로 합의했다. 이 임금 문제는 훗날 전후 노르웨이에서 격렬한 논쟁의 대상이 되었다.

4. 2. 초기 과제와 법적 문제

1941년 10월: 350명1941년 기준 약 1/3이 노르웨이인 뉴욕 사무소 직원 수 1941년 10월 기준: 200명 이상 절반 이상이 노르웨이인