뇌탈출

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

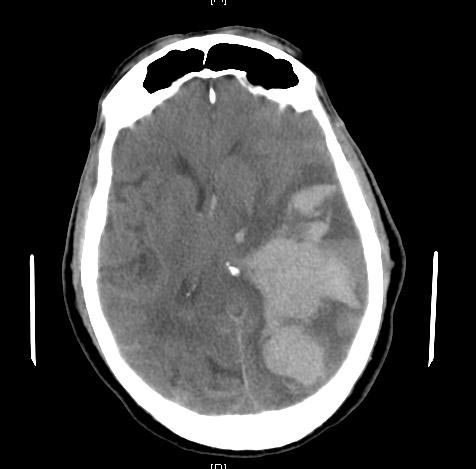

뇌탈출은 뇌 조직이 두개골 내에서 비정상적으로 이동하는 심각한 상태로, 뇌부종, 혈종, 뇌졸중, 뇌종양, 중추신경계 감염 등이 원인이다. 뇌탈출은 발생 부위와 방향에 따라 여러 유형으로 분류되며, 해마, 중심성, 대상회, 두개골, 중뇌덮개, 소뇌편도 등의 탈출이 있다. 증상으로는 비정상적인 자세, 의식 저하, 동공 변화, 구토, 두통, 발작, 쿠싱 삼징후 등이 나타나며, 뇌 기능 상실로 심혈관 및 폐 증상이 나타날 수 있다. 진단은 CT 스캔과 MRI를 통해 이루어지며, 치료는 원인 질환 제거와 감압 개두술을 포함한다. 뇌탈출은 심각한 장애나 사망을 초래할 수 있으며, 신경학적 회복의 예후는 좋지 않다.

더 읽어볼만한 페이지

2. 원인

뇌 탈출은 두개내압이 상승하면서 발생한다.[5]

텐트절흔헤르니아에는 갈고리헤르니아와 중심성헤르니아가 있다.

갈고리헤르니아는 뇌출혈 등으로 인해 텐트상강의 압력이 증가하여 발생한다. 이 기전이 진행되면 뇌간에 이차적으로 허혈, 부종, 출혈이 발생한다. 증상으로는 의식장애의 진행, 환측 또는 대측의 동공산대, 동안신경마비, 편마비, 병적반사가 나타난다. 더 나아가 제뇌경직이 일어나고, 뇌간 기능이 마비되면 자발호흡은 소실된다.

중심성헤르니아는 텐트상 병변에 의해 뇌간(중뇌)이 수직 방향으로 이동하여 손상된다. 의식장애, 호흡 이상, 축동, 제뇌경직 등이 나타난다. "편마비가 텐트상 병변과 같은 쪽에 나타나는 증례"에서는, 압박을 받아 변위된 대측 대뇌각이 텐트절흔에서 손상을 받고 있으며, 이때의 압흔을 커노한절흔(Kernohan's notch)이라고 한다. 텐트절흔헤르니아의 증상이 나타나면, 신속하게 원발병소 제거(종양, 혈종의 적출) 또는 감압 처치를 한다. 제뇌경직에 이르면 사망에 이르거나, 회복 불가능한 증상을 남긴다.

한편, 텐트하강의 압력이 증가하여 소뇌의 일부가 밀려 올라가 텐트절흔에 끼이는 경우를 상행성텐트절흔헤르니아(upward transtentorial h.)라고 한다.

소뇌편도헤르니아(tonsillar herniation)는 후두대공헤르니아, 대공헤르니아라고도 한다. 후두개와의 소뇌 종양이나 출혈로 인해 천막하강의 압력이 상승하고, 소뇌편도가 아래쪽으로 밀려나 대후두공(대공) 안으로 끼어든 상태이다. 또한, 천막상 침윤성 병변이 진행되면 천막절흔헤르니아를 일으키고, 추가적으로 압력이 아래쪽으로 발생하기도 하므로, 가장 긴급한 처치가 필요하다.

천막하 병변에 의해 소뇌편도헤르니아가 발생한 경우, 연수의 호흡중추가 손상되어 자발호흡이 정지되고 무호흡을 일으킨다. 의식 소실 전에 호흡정지가 발생할 수 있다. 후두개와 침윤성 병변에 대해 무심코 요추천자를 시행하여 뇌척수액을 제거하면 무호흡을 일으키기 쉽다. 무호흡이 발생한 경우에는 즉시 기관내삽관을 실시하고, 일반적으로 폐쇄성 수두증을 동반하므로, 측뇌실천자·외뇌척수액 배액·뇌척수액 션트 등을 시행하고, 가능하다면 원발병소를 치료한다. 두개내압 상승이 완만하게 진행되고 대공이 넓은 경우에는 소뇌편도가 아래쪽으로 편위되어 있어도 연수 압박 증상을 일으키지 않는 경우가 있다.

2. 1. 뇌부종

뇌부종은 뇌 조직이 붓는 현상으로, 외상, 감염, 뇌졸중 등 다양한 원인에 의해 발생한다.[5]2. 2. 혈종

혈종은 두개골 내에 혈액이 고이는 현상으로, 외상이나 뇌출혈에 의해 발생한다.[5]2. 3. 뇌졸중

뇌혈관이 막히거나 터져서 뇌 조직이 손상되는 질환이다.[5]2. 4. 뇌종양

종양은 뇌 조직에서 발생하는 종양이다.[5] 양성 종양이더라도 크기가 커지면 두개내압을 상승시켜 뇌 탈출을 유발할 수 있다. 텐트상강의 압력이 증가하면 측두엽 내측부(갈고리이랑, 해마이랑)가 텐트절흔을 넘어 아래쪽으로 밀려들어가면서 뇌간(특히 중뇌, 그 외 동안신경, 후대뇌동맥 등)이 압박 손상을 받게 된다. (갈고리헤르니아)[5] 또한, 텐트상 병변에 의해 뇌간(중뇌)이 수직 방향으로 이동하여 손상될 수 있다.(중심성헤르니아)[5] 후두개와의 소뇌 종양이나 출혈로 인해 천막하강의 압력이 상승하고, 소뇌편도가 아래쪽으로 밀려나 대후두공(대공) 안으로 끼어든 상태가 발생할 수 있다.(소뇌편도헤르니아)[5]2. 5. 중추신경계 감염

중추신경계 감염은 뇌부종을 유발하여 뇌 탈출의 원인이 될 수 있다.[5]3. 분류

뇌 탈출은 발생 부위와 방향에 따라 여러 유형으로 분류된다. 크게 소뇌천막을 기준으로 상천막상 뇌탈출과 하천막상 뇌탈출로 나뉜다. 소뇌천막은 소뇌와 대뇌를 구분하는 경막의 일부이다.[7] 상천막상은 천막절흔 위쪽, 하천막상은 그 아래쪽 구조물의 탈출을 의미한다.[7]

- 상천막상 뇌 탈출: 해마 (천막 통과), 중심성, 대상회 (낫하 또는 낫 통과), 두개골 통과, 중뇌덮개 (후방) 탈출 등이 있다.

- 하천막상 뇌 탈출: 상방(상방 소뇌 또는 상방 천막 통과), 편도 (하방 소뇌) 탈출 등이 있다.

중증도는 탈출 부위가 뇌간 기능 저하를 유발하여 자발 호흡에 영향을 미칠 수 있는지 여부로 판단할 수 있다.

이 외에도 전두엽 아래쪽이나 측두엽 앞쪽이 접형골연을 넘어 함입되는 접형골연 탈출이 있으나, 임상적으로 심각한 문제를 일으키는 경우는 드물다.

3. 1. 천막상 뇌 탈출 (Supratentorial Herniation)

천막상 뇌 탈출은 대뇌반구가 소뇌천막 위쪽에서 아래쪽으로 밀려나는 유형이다. 소뇌천막은 소뇌와 대뇌를 구분하는 경막의 일부이다.[7] 천막상 뇌 탈출은 다음과 같이 분류할 수 있다.

각 유형에 대한 자세한 내용은 하위 섹션을 참조할 수 있다.

3. 1. 1. 해마 탈출 (Uncal Herniation)

측두엽의 가장 안쪽 부분인 해마엽(Uncus)이 압박을 받아 소뇌천막 쪽으로 이동하여 뇌간, 특히 중뇌를 압박하는 뇌탈출 유형이다.[8] 소뇌천막은 두개골 내에서 수막의 경막으로 이루어진 구조물이다. 조직이 대뇌피질에서 박리될 수 있으며, 이 과정을 피질박리(Decortication)라고 한다.[9]해마엽은 동안신경(Oculomotor nerve)(CN III)을 압박할 수 있으며, 이는 영향을 받은 신경 쪽 눈의 부교감신경(Parasympathetic) 입력에 영향을 미쳐, 해당 눈의 동공이 확대되고 빛에 대한 반응으로 수축하지 못하게 할 수 있다. 동공 확대는 종종 동안신경마비(Oculomotor nerve palsy) 또는 제3 뇌신경 마비라고 불리는 CN III 압박의 체성 운동 효과보다 먼저 나타난다. 부교감 신경 섬유가 CN III의 운동 섬유를 둘러싸고 있기 때문에 먼저 압박을 받아 증상이 이 순서대로 나타난다.

반대쪽 후대뇌동맥(Posterior cerebral artery)의 압박은 반대쪽 일차 시각 피질의 허혈과 양쪽 눈의 반대쪽 시야 결손(반대쪽 동측성반맹(Homonymous hemianopsia))을 초래한다.

케르노한 노치(Kernohan's notch)라고 하는 "잘못된 국소 징후"는 하행성 피질척수로(Corticospinal tract) 및 일부 피질연수로(Corticobulbar tract) 섬유를 포함하는 반대쪽[10] 대뇌각(Cerebral crus)의 압박으로 인해 발생한다. 이로 인해 탈출 부위를 기준으로는 같은 쪽 반신불수(Hemiparesis), 대뇌각을 기준으로는 반대쪽 반신불수가 나타난다.

압력이 증가하고 탈출이 진행됨에 따라 뇌간이 변형되어 뒤레 출혈(Duret hemorrhage)(뇌실질의 작은 혈관 파열)이 중뇌 및 교뇌(Pons)에서 발생한다. 뇌간 손상은 탈피질 자세(Decorticate posture), 호흡 중추 억제 및 사망으로 이어질 수 있다. 뇌간 변형으로 인해 발생할 수 있는 다른 가능성으로는 무기력증(Lethargy), 서맥 및 동공 확대가 있다.[9]

측두엽내측 탈출은 중심부 탈출로 진행될 수 있다.[7] '''미끄러지는 해마엽 증후군(Sliding uncus syndrome)'''은 의식 수준 변화나 위에서 언급한 다른 후유증 없이 측두엽내측 탈출이 나타나는 것을 의미한다.

뇌종양, 뇌출혈 등으로 인해 텐트상강의 압력이 증가하여, 측두엽 내측부(갈고리이랑, 해마이랑)가 텐트절흔을 넘어 아래쪽으로 밀려들어간(嵌入) 상태를 갈고리헤르니아라고도 한다. 이때 뇌간(특히 중뇌, 그 외 동안신경, 후대뇌동맥 등)이 압박 손상을 받는다. 이 기전이 진행되면 뇌간에 이차적으로 허혈, 부종, 출혈이 발생한다. 증상으로는 의식장애의 진행, 환측 또는 대측의 동공산대, 동안신경마비, 편마비, 병적반사가 나타난다.

3. 1. 2. 중심성 탈출 (Central Herniation)

중심성 탈출(central herniation)은 간뇌와 양측 대뇌반구의 일부 측두엽이 소뇌텐트의 구멍을 통해 압박을 받는 현상이다.[8][11] 텐트막상 탈출(transtentorial herniation)은 뇌가 소뇌텐트를 가로질러 상하로 이동할 때 발생할 수 있으며, 상행성 및 하행성 텐트막상 탈출로 나뉜다. 하행성 탈출이 훨씬 더 흔하다.[1]하방 탈출은 바실러 동맥 가지의 파열과 출혈을 일으킬 수 있는데, 이를 뒤레 출혈이라고 하며 대개 치명적이다.[11] 이 유형의 탈출은 작고 고정된 동공[12], 특징적인 "석양 눈" 모양을 나타내는 위쪽 눈 운동 마비 등의 증상을 동반한다. 뇌하수체 줄기 압박으로 인한 요붕증이 말기 합병증으로 나타나기도 한다.

방사선학적으로 하방 탈출은 측두엽 탈출에 의한 상안장수조 소실, 대뇌각 압박을 동반한 텐트막 열구를 특징으로 한다. 상방 탈출은 사각수조(quadrigeminal cistern) 소실로 특징지을 수 있다. 두개내 저압 증후군은 하행성 텐트막상 탈출과 유사하게 나타날 수 있다.

텐트절흔헤르니아(transtentorial herniation)는 갈고리헤르니아와 중심성헤르니아로 나뉜다. 중심성 헤르니아는 텐트상 병변에 의해 뇌간(중뇌)이 수직 방향으로 이동하여 손상되며, 의식장애, 호흡 이상, 축동, 제뇌경직 등이 나타난다.

3. 1. 3. 대상회 탈출 (Cingulate Herniation)

대상회전(cingulate) 또는 대뇌낫밑(subfalcine) 탈출은 가장 흔한 뇌탈출 유형으로, 전두엽의 가장 안쪽 부분인 대상회가 대뇌의 두 반구 사이에 있는 경막인 대뇌낫 아래로 밀려 들어가는 것이다.[8][13]

대상회전 탈출은 한쪽 반구가 부풀어 올라 대뇌낫에 의해 대상회가 밀릴 때 발생할 수 있다.[7] 다른 유형의 탈출만큼 뇌간에 큰 압력을 가하지는 않지만, 손상 부위(전전두동맥) 근처에 있는 전두엽의 혈관을 방해하거나 중심 탈출로 진행될 수 있다.[8] 혈액 공급이 방해되면 위험한 두개내압 증가를 일으켜 더 위험한 유형의 탈출로 이어질 수 있다.[14]

대상회전 탈출의 증상은 명확하게 정의되어 있지 않다.[14] 보통 외측천막탈출(uncal herniation)과 함께 발생하는 대상회전 탈출은 비정상 자세(abnormal posturing)와 혼수를 동반할 수 있다.[7] 대상회전 탈출은 종종 다른 유형의 탈출의 전조로 여겨진다.[14]

대뇌낫하 탈장(subfalcian herniation)은 대뇌 내측면의 대상회가 대뇌낫 아랫부분을 넘어 반대쪽으로 함입된 상태로, 대상회 탈장(cingulate herniation)이라고도 한다. 이 탈장만으로는 심각한 임상 증상을 나타내지 않는다.

3. 1. 4. 두개골 통과 탈출 (Transcalvarial Herniation)

두개골의 골절이나 두개골절제술과 같은 수술 부위를 통해 뇌가 밀려나오는 것을 말한다.[7] "외부 탈출"이라고도 불리는 이 유형의 탈출은 두개골 일부를 제거하는 수술인 두개골절제술 중에 발생할 수 있으며, 돌출된 뇌 부위 때문에 수술 중에 두개골 조각을 제자리에 고정할 수 없게 된다.[1]3. 1. 5. 중뇌덮개 탈출 (Tectal Herniation)

중뇌덮개가 뒤쪽으로 밀려나는 유형이다.[7]3. 2. 천막하 뇌 탈출 (Infratentorial Herniation)

천막하 뇌 탈출은 소뇌가 소뇌천막 아래쪽에서 위쪽 또는 아래쪽으로 밀려나는 유형이다. 소뇌천막은 경막의 일부로서 소뇌와 대뇌를 구분짓는 구조물이다.[7] 뇌탈출은 크게 상천막상과 하천막상으로 나뉘는데, 하천막상은 천막절흔 아래에 위치하는 구조물의 탈출을 의미한다.[7]천막하 뇌 탈출에는 다음 두 가지가 있다.

- 상방 탈출 (Upward Herniation)

- 소뇌편도 탈출 (Tonsillar Herniation)

3. 2. 1. 상방 탈출 (Upward Herniation)

후두개와의 압력 증가는 소뇌가 천막열공을 통해 위로 이동하는 상방 뇌탈출을 일으킬 수 있다.[8] 중뇌는 천막절흔을 통해 위로 밀려 올라간다. 이는 소뇌천막을 가로질러 발생하기 때문에 상방 천막하 탈출이라고도 한다.[8]3. 2. 2. 소뇌편도 탈출 (Tonsillar Herniation)

소뇌편도 탈출(Tonsillar Herniation)은 소뇌편도가 대후두공을 통해 아래쪽으로 이동하여 하부 뇌간과 상부 경추 척수를 압박하는 상태이다.[8] 뇌간 압력 증가는 호흡 및 심장 기능을 조절하는 뇌 중추의 기능 장애를 초래할 수 있다.[12] 흔한 증상으로는 편도 충격으로 인한 심한 두통, 머리 기울임, 목 경직 등이 있으며, 의식 수준 감소와 이완성 마비, 혈압 불안정이 나타날 수 있다.[12]선천성 소뇌편도 탈출은 키아리 기형(CM)으로도 알려져 있다.[15] 키아리 기형에는 네 가지 유형이 있으며, 증상과 예후가 다양하다. 무증상 환자에게 우연히 발견되거나 생명을 위협할 정도로 심각할 수 있다. 특히 MRI 검사, 그중에서도 직립형 MRI 검사를 받는 환자 수가 증가하면서 방사선 전문의에 의해 더 자주 진단되고 있다.[15] 소뇌편도이소성증(CTE)은 방사선 전문의가 "저위치"에 있지만 키아리 기형으로 정의하는 방사선 기준을 충족하지 않는 소뇌편도를 설명하는 데 사용하는 용어이다. 현재 키아리 기형에 대해 받아들여지는 방사선 기준은 소뇌편도가 대후두공 수준 아래 최소 5mm에 위치하는 것이다. 일부 임상의들은 방사선 사진상으로 편도 탈출 증거가 없음에도 불구하고 키아리 기형과 일치하는 증상을 경험하는 환자들이 있다고 보고했으며, 이러한 환자들을 '키아리 0형'으로 설명하기도 한다.

편도 탈출의 원인으로 의심되는 요인은 다양하다. 소뇌에 충분한 공간을 제공하지 않는 후두개(두개골의 아래쪽 뒤쪽)의 감소 또는 기형, 편도를 밀어내는 뇌수두증 또는 비정상적인 뇌척수액 용량, 뇌를 미골쪽으로 당기는 경막 장력 등이 있다. 에흘러스-단로스 증후군과 같은 결합 조직 장애와 관련이 있을 수 있다.

편도 탈출의 추가 평가를 위해 CINE 유속 연구가 사용된다. 이 유형의 MRI는 두개경부 관절에서 뇌척수액의 흐름을 검사한다. 특히 증상이 앙와위 자세에서 더 낫고 서 있거나 직립 자세에서 더 악화되는 경우, 증상을 경험하지만 명확한 MRI 증거가 없는 사람들에게는 직립형 MRI가 유용할 수 있다.[2]

후두대공 탈출, 대공 탈출이라고도 불리는 소뇌편도 탈출은 후두개와의 소뇌 종양이나 출혈로 인해 천막하강의 압력이 상승하고, 소뇌편도가 아래쪽으로 밀려나 대후두공 안으로 끼어든 상태이다. 천막상 침윤성 병변이 진행되면 천막절흔 탈출을 일으키고, 추가적으로 압력이 아래쪽으로 발생하기도 하므로, 가장 긴급한 처치가 필요하다.

천막하 병변에 의해 소뇌편도 탈출이 발생한 경우, 연수의 호흡중추가 손상되어 자발호흡이 정지되고 무호흡을 일으킨다. 의식 소실 전에 호흡정지가 발생할 수 있다. 후두개와 침윤성 병변에 대해 무심코 요추천자를 시행하여 뇌척수액을 제거하면 무호흡을 일으키기 쉽다. 무호흡이 발생한 경우에는 즉시 기관내삽관을 실시하고, 일반적으로 폐쇄성 수두증을 동반하므로, 측뇌실천자·외뇌척수액 배액·뇌척수액 션트 등을 시행하고, 가능하다면 원발병소를 치료한다. 두개내압 상승이 완만하게 진행되고 대공이 넓은 경우에는 소뇌편도가 아래쪽으로 편위되어 있어도 연수 압박 증상을 일으키지 않는 경우가 있다.

3. 3. 접형골연 탈출 (Sphenoid Ridge Herniation)

전두엽의 압박성 병변에 의해 전두엽 아래쪽이 접형골연을 넘어 중두개와로 함입되거나, 또는 측두엽 압박성 병변에 의해 측두엽 앞쪽이 전두개와로 함입된 상태이다. 천막열공 헤르니아나 소뇌편도 헤르니아와 달리, 임상적으로 심각한 문제를 일으키는 경우는 드물다.4. 증상

뇌탈출은 뇌간 압박 정도에 따라 다양한 신경학적 증상을 유발한다. 뇌탈출은 심각한 뇌 손상을 나타내는 비정상적인 자세를 동반하는 경우가 많으며, 의식 수준 저하, 글래스고 혼수 척도 3~5점, 혼수상태, 지속적 식물 상태를 유발할 수 있다.[2]

한쪽 또는 양쪽 동공이 확장되고 빛에 대한 반응이 없을 수 있으며,[2] 연수의 구토중추 압박으로 인해 구토가 발생할 수 있다. 두개내압 증가로 인한 심한 두통과 발작도 드물지 않게 나타난다. 뇌 기능 상실에 따라 심혈관 및 폐 증상이 나타날 수 있지만, 이는 출혈과 관련이 있을 수도 있다. 이러한 증상들은 쿠싱 삼징후로 알려져 있으며, 고혈압(맥압 증가), 불규칙한 호흡(체인-스톡스 호흡), 서맥, 심한 경우 심정지를 포함한다.[3][4]

뇌종양, 뇌출혈 등으로 뇌압이 증가하면 측두엽 내측부 (갈고리이랑, 해마이랑)가 텐트절흔을 넘어 아래쪽으로 밀려들어가는(嵌入) 텐트절흔헤르니아가 발생할 수 있는데, 여기에는 갈고리헤르니아와 중심성헤르니아가 있다.

- '''갈고리헤르니아''': 뇌간(특히 중뇌, 그 외 동안신경, 후대뇌동맥 등)이 압박 손상을 받는다. 이 기전이 진행되면 뇌간에 이차적으로 허혈, 부종, 출혈이 발생한다. 증상으로는 의식장애의 진행, 환측 또는 대측의 동공산대, 동안신경마비, 편마비, 병적반사가 나타난다.

- '''중심성헤르니아''': 텐트상 병변에 의해 뇌간(중뇌)이 수직 방향으로 이동하여 손상된다. 의식장애, 호흡 이상, 축동, 제뇌경직 등이 나타난다.

편마비가 텐트상 병변과 같은 쪽에 나타나는 증례에서는 압박을 받아 변위된 대측 대뇌각이 텐트절흔에서 손상을 받고 있으며, 이때의 압흔을 커노한절흔(Kernohan's notch)이라고 한다. 텐트절흔헤르니아의 증상이 나타나면, 신속하게 원발병소(종양, 혈종)를 제거하거나 감압 처치를 한다.

한편, 텐트하강의 압력이 증가하여, 소뇌의 일부가 밀려 올라가 텐트절흔에 嵌入되는 경우를 상행성텐트절흔헤르니아(upward transtentorial h.)라고 한다.

소뇌편도헤르니아(tonsillar herniation)는 후두대공헤르니아, 대공헤르니아라고도 한다. 후두개와의 소뇌 종양이나 출혈로 인해 천막하강의 압력이 상승하고, 소뇌편도가 아래쪽으로 밀려나 대후두공(대공) 안으로 끼어든 상태이다. 또한, 천막상 침윤성 병변이 진행되면 천막절흔헤르니아를 일으키고, 추가적으로 압력이 아래쪽으로 발생하기도 하므로, 가장 긴급한 처치가 필요하다. 천막하 병변에 의해 소뇌편도헤르니아가 발생한 경우, 연수의 호흡중추가 손상되어 자발호흡이 정지되고 무호흡을 일으킨다. 의식 소실 전에 호흡정지가 발생할 수 있다.

대뇌낫하 탈장(subfalcian herniation)은 대뇌 내측면의 대상회(cingulate gyrus)가 대뇌낫 아랫부분을 넘어 반대쪽으로 함입된 상태로, 대상회 탈장(cingulate herniation)이라고도 한다. 이 탈장만으로는 심각한 임상 증상을 나타내지 않는다.

접형골연 헤르니아(sphenoid ridge h.)는 전두엽의 압박성 병변에 의해 전두엽 아래쪽이 접형골연을 넘어 중두개와로 함입되거나, 또는 측두엽 압박성 병변에 의해 측두엽 앞쪽이 전두개와로 함입된 상태이다. 천막열공 헤르니아나 소뇌편도 헤르니아와 달리, 임상적으로 심각한 문제를 일으키는 경우는 드물다.

4. 1. 일반적인 증상

뇌탈출은 종종 비정상적인 자세[2]를 동반하는데, 이는 심각한 뇌 손상을 나타내는 사지의 특징적인 위치이다. 이러한 환자들은 의식 수준이 저하되며[2] 글래스고 혼수 척도는 3~5점이다. 혼수상태와 지속적 식물 상태도 발생한다.[2] 한쪽 또는 양쪽 동공이 확장될 수 있으며 빛에 대한 반응으로 수축하지 않을 수 있다.[2] 또한 연수의 구토중추 압박으로 인해 구토가 발생할 수 있다. 두개내압 증가로 인한 심한 두통과 발작은 드물지 않다. 뇌 기능이 상실됨에 따라 심혈관 및 폐 증상이 나타날 수 있지만 출혈과 관련이 있을 수도 있다. 이러한 증상은 쿠싱 삼징후로 알려져 있으며, 고혈압(맥압 증가와 함께), 불규칙한 호흡(일반적으로 체인-스톡스 호흡), 서맥, 그리고 심한 경우 심정지가 포함된다.[3][4]4. 2. 해마 탈출의 증상

해마엽(Uncus)이 압박을 받아 소뇌천막 쪽으로 이동하여 뇌간, 특히 중뇌를 압박하면서 여러 증상이 나타날 수 있다.[8]- 동공 확대 및 빛 반응 소실: 동안신경(Oculomotor nerve) (CN III)이 압박되어 영향을 받은 쪽 눈의 동공이 확대되고 빛에 대한 반응으로 수축하지 못하게 된다.[8]

- 눈의 "아래쪽 바깥쪽" 편위: 외안근 중 외측직근(Lateral rectus muscle) (외전신경(Abducens nerve) (CN VI)에 의해 지배됨)과 상사근(Superior oblique muscle) (활차신경(Trochlear nerve) (CN IV)에 의해 지배됨)을 제외한 모든 근육의 신경 지배 상실로 인해 눈이 "아래쪽 바깥쪽"으로 향하게 된다.

- 반대쪽 동측성반맹: 반대쪽 후대뇌동맥(Posterior cerebral artery)의 압박으로 반대쪽 일차 시각 피질의 허혈과 양쪽 눈의 반대쪽 시야 결손이 발생한다.

- 반신불수: 케르노한 노치(Kernohan's notch)라고 하는 "잘못된 국소 징후"로, 하행성 피질척수로(Corticospinal tract) 및 일부 피질연수로(Corticobulbar tract) 섬유를 포함하는 반대쪽[10] 대뇌각(Cerebral crus)의 압박으로 인해 발생한다. 탈출 부위를 기준으로는 같은 쪽 반신불수(Hemiparesis), 대뇌각을 기준으로는 반대쪽 반신불수가 나타난다.

- 뒤레 출혈(Duret hemorrhage): 뇌간이 변형되어 중뇌 및 교뇌(Pons)에서 발생하며, 선형 또는 불꽃 모양의 출혈을 유발한다.

- 탈피질 자세(Decorticate posture): 뇌간 손상으로 인해 발생할 수 있다.

- 기타: 무기력증(Lethargy), 서맥, 동공 확대[9] 등이 나타날 수 있다.

4. 3. 중심성 탈출의 증상

뇌의 간뇌와 양측 대뇌반구의 일부 측두엽이 소뇌텐트의 구멍을 통해 압박을 받으면서, 작고 고정된 동공[12], 위쪽 눈 운동 마비가 나타날 수 있으며, 이는 특징적인 "석양 눈" 모양을 나타낸다. 또한 뇌하수체 줄기가 압박되어 요붕증이 발생할 수도 있다.[8][11]4. 4. 소뇌편도 탈출의 증상

소뇌편도 탈출의 가장 흔한 증상은 편도 충격으로 인한 심한 두통, 머리 기울임 및 목 경직이다.[12] 의식 수준이 감소하고 이완성 마비가 나타날 수도 있다.[12] 혈압 불안정도 나타난다.[12] 뇌간 압력 증가는 호흡 및 심장 기능을 조절하는 뇌 중추의 기능 장애를 초래할 수 있다.4. 5. 비정상적인 자세

뇌탈출은 종종 비정상적인 자세를 동반하는데, 이는 심각한 뇌 손상을 나타내는 사지의 특징적인 위치이다.[2] 이러한 환자들은 의식 수준이 저하되며 글래스고 혼수 척도(Glasgow Coma Score)는 3~5점이다.[2] 비정상적인 자세에는 탈피 자세(decorticate posture)와 제뇌 자세(decerebrate posture) 등이 있다.- '''탈피 자세''': 팔꿈치, 손목, 손가락이 구부러지고 다리가 뻗어 안쪽으로 회전된 모습이다.

- '''제뇌 자세''': 텐트절흔헤르니아가 더 진행되어 뇌간 기능이 마비되면 자발 호흡은 소실되고 사망에 이르거나 회복 불가능한 증상을 남긴다.

뇌종양, 뇌출혈 등으로 뇌압이 증가하면 측두엽 내측부 (갈고리이랑, 해마이랑)가 텐트절흔을 넘어 아래쪽으로 밀려들어가는(嵌入) 텐트절흔헤르니아가 발생할 수 있다. 텐트절흔헤르니아에는 갈고리헤르니아와 중심성헤르니아가 있다.

- '''갈고리헤르니아''': 뇌간(특히 중뇌, 그 외 동안신경, 후대뇌동맥 등)이 압박 손상을 받는다. 이 기전이 진행되면 뇌간에 이차적으로 허혈, 부종, 출혈이 발생한다. 증상으로는 의식장애의 진행, 환측 또는 대측의 동공산대, 동안신경마비, 편마비, 병적반사가 나타난다.

- '''중심성헤르니아''': 텐트상 병변에 의해 뇌간(중뇌)이 수직 방향으로 이동하여 손상된다. 의식장애, 호흡 이상, 축동, 제뇌경직 등이 나타난다.

편마비가 텐트상 병변과 같은 쪽에 나타나는 증례에서는 압박을 받아 변위된 대측 대뇌각이 텐트절흔에서 손상을 받고 있으며, 이때의 압흔을 커노한절흔(Kernohan's notch)이라고 한다. 텐트절흔헤르니아의 증상이 나타나면, 신속하게 원발병소(종양, 혈종)를 제거하거나 감압 처치를 한다.

5. 진단

뇌 탈출은 임상적 증상과 함께 CT, MRI 등 영상 검사를 통해 진단한다. 후두대공 헤르니아(대공헤르니아)는 소뇌 종양이나 출혈로 인해 천막 하강의 압력이 상승하고, 소뇌편도가 아래쪽으로 밀려나 대후두공(대공) 안으로 끼어든 상태이다. 천막상 병변이 진행되면 천막절흔헤르니아를 일으키고, 추가적으로 압력이 아래쪽으로 발생하기도 하므로, 가장 긴급한 처치가 필요하다.[1]

천막하 병변에 의해 소뇌편도헤르니아가 발생한 경우, 연수의 호흡중추가 손상되어 자발호흡이 정지되고 무호흡을 일으킨다. 이때 의식 소실 전에 호흡정지가 발생할 수 있다. 후두개와 침윤성 병변에 대해 무심코 요추천자를 시행하여 뇌척수액을 제거하면 무호흡을 일으키기 쉬우므로 주의해야 한다.[1] 무호흡이 발생하면 즉시 기관내삽관을 실시하고, 일반적으로 폐쇄성 수두증을 동반하므로, 측뇌실천자·외뇌척수액 배액·뇌척수액 션트 등을 시행하고, 가능하다면 원발병소를 치료한다.[1] 두개내압 상승이 완만하게 진행되고 대공이 넓은 경우에는 소뇌편도가 아래쪽으로 편위되어 있어도 연수 압박 증상을 일으키지 않는 경우가 있다.[1]

5. 1. MRI

후두대공 헤르니아, 대공헤르니아라고도 불리는 소뇌편도헤르니아는 MRI를 통해 뇌 구조를 더 자세하게 확인하여 진단할 수 있다. 특히 MRI는 키아리 기형 등 특정 유형의 뇌 탈출 진단에 유용하다.6. 치료

뇌탈출은 응급 상황이며, 신속한 치료가 필요하다. 뇌탈출은 심각한 장애나 사망을 초래할 수 있다. 실제로 CT 스캔에서 뇌탈출이 확인되면 신경 기능의 의미 있는 회복에 대한 예후가 좋지 않다.[2] 환자는 압력을 유발하는 병변과 같은 쪽에 마비가 올 수 있고, 뇌탈출로 인한 뇌 부위 손상은 병변과 반대쪽에 마비를 일으킬 수 있다.[11] 중뇌의 망상 활성계 손상은 혼수상태를 초래하며,[11] 연수의 심혈관 호흡 중추 손상은 호흡 정지와 (이차적으로) 심장 정지를 유발한다.[11] 해당 증후군과 관련된 뇌 과민성의 장기적인 외상 후 기간 동안 신경 보호제 사용에 대한 연구가 진행 중이다.[17]

6. 1. 일반적인 치료

뇌탈출의 일반적인 치료는 원인 질환을 제거하고 감압 개두술을 포함한다.[2] 뇌탈출은 심각한 장애나 사망을 초래할 수 있으며, CT 스캔에서 뇌탈출이 확인되면 신경 기능의 의미 있는 회복에 대한 예후가 좋지 않다.[2]텐트절흔헤르니아의 증상이 나타나면, 신속하게 원발병소(종양, 혈종)를 제거하거나 감압 처치를 해야 한다. 제뇌경직에 이르면 사망하거나 회복 불가능한 증상을 남긴다.

소뇌편도헤르니아(후두대공헤르니아, 대공헤르니아)가 발생하여 무호흡이 발생한 경우에는 즉시 기관내삽관을 실시하고, 폐쇄성 수두증을 동반하는 경우가 많으므로 측뇌실천자, 외뇌척수액 배액, 뇌척수액 션트 등을 시행하며, 가능하다면 원발병소를 치료한다.

6. 2. 원인 질환 치료

치료는 뇌종양, 뇌출혈 등 뇌 탈출의 원인 질환을 제거하고 감압 개두술을 시행하는 것을 포함한다.[2] 텐트절흔헤르니아 증상이 나타나면, 신속하게 원발병소(종양, 혈종)를 제거하거나 감압 처치를 해야 한다.[11] 소뇌편도헤르니아의 경우, 연수의 호흡중추가 손상되어 자발 호흡이 정지될 수 있으므로, 무호흡 발생 시 즉시 기관내삽관을 실시하고, 폐쇄성 수두증을 동반하는 경우가 많아 측뇌실천자, 외뇌척수액 배액, 뇌척수액 션트 등을 시행하며, 가능하다면 원발병소를 치료한다.[11]7. 예후

뇌 탈출은 심각한 장애나 사망을 초래할 수 있다. CT 스캔에서 뇌 탈출이 확인되면 신경 기능의 의미 있는 회복에 대한 예후가 좋지 않은 경우가 많다.[2] 환자는 압력을 유발하는 병변과 같은 쪽에 마비가 올 수 있고, 뇌 탈출로 인한 뇌 부위 손상은 병변과 반대쪽에 마비를 일으킬 수 있다.[11] 중뇌의 망상 활성계 손상은 혼수상태를, 연수의 심혈관 호흡 중추 손상은 호흡 정지와 심장 정지를 유발한다.[11] 현재 뇌 과민성의 장기적인 외상 후 기간 동안 신경 보호제 사용에 대한 연구가 진행 중이다.[17]

참조

[1]

서적

Fundamentals of Diagnostic Radiology

Lippincott, Williams & Wilkins

2008-11-17

[2]

학술지

Surgical management of head trauma

2002-05-00

[3]

웹사이트

Cushing Reflex

http://www.ncbi.nlm.[...]

StatPearls Publishing

2023-02-19

[4]

학술지

Clinical and Experimental Observations Upon Cheyne-Stokes Respiration

1906-10-12

[5]

웹사이트

Cerebral Herniation Syndromes

https://www.peacehea[...]

Oregon Neurosurgery Specialists

2017-04-16

[6]

서적

Textbook of Surgery

https://books.google[...]

Wiley-Blackwell

[7]

웹사이트

Overview of Adult Traumatic Brain Injuries

http://www.orlandore[...]

Orlando Regional Healthcare, Education and Development

2008-01-16

[8]

웹사이트

Head trauma

http://www.emedicine[...]

2007-01-28

[9]

웹사이트

The neuroscience on the web series: CMSD 336 neuropathologies of language and cognition.

http://www.csuchico.[...]

California State University, Chico.

2007-08-07

[10]

문서

Robins Basic Pathology

[11]

보고서

Introduction to neuropathology. Reaction to injury: Brain histology.

Cornell University Medical College

[12]

문서

Toronto Notes

[13]

웹사이트

Traumatic brain injury: Definition, epidemiology, pathophysiology

http://www.emedicine[...]

2007-01-28

[14]

웹사이트

Brain Herniation Syndromes - 2 Nursing CEs.

http://dynamicnursin[...]

2007-09-06

[15]

학술지

A case-control study of cerebellar tonsillar ectopia (Chiari) and head/neck trauma (whiplash)

2010-00-00

[16]

학술지

Rapid progression of traumatic bifrontal contusions to transtentorial herniation: A case report

2008-10-00

[17]

학술지

Neuroprotection in acute brain injury: an up-to-date review

2015-04-00

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com