뇌척수액

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

뇌척수액은 뇌와 척수를 둘러싸고 있는 무색 투명한 체액으로, 뇌실, 지주막하강, 뇌 주변의 혈관 주위 공간에서 생성된다. 뇌척수액은 부력 제공, 뇌 보호, 뇌 허혈 예방, 물질 분포 조절, 노폐물 제거 등의 기능을 수행하며, 뇌척수액의 압력과 구성은 호르몬, 혈액 성분, 뇌척수액 압력에 의해 영향을 받는다. 뇌척수액은 뇌와 척수의 상태를 반영하므로, 요추천자를 통해 뇌척수액을 채취하여 다양한 신경계 질환을 진단하는 데 사용되며, 뇌척수액 검사 결과는 질환의 종류에 따라 특징적인 소견을 보인다.

더 읽어볼만한 페이지

- 뇌실계 - 두개내압

두개내압은 뇌 조직, 뇌척수액, 혈액의 부피 변화에 따라 변동하는 두개골 내의 압력으로, 정상적인 유지는 뇌 관류압 유지 및 뇌 기능 보존에 필수적이며, 상승 시 다양한 증상과 함께 심각한 뇌 손상으로 이어질 수 있어 신속한 진단과 치료가 중요하다. - 뇌실계 - 수두증

수두증은 뇌척수액의 과도한 생성 또는 흡수 장애로 뇌실에 액체가 축적되는 질환으로, 교통성 및 폐쇄성으로 분류되며, 선천적 또는 후천적 원인에 의해 발생하고, 두통, 구토, 보행 장애, 인지 기능 저하 등의 증상을 보이며, 주로 수술적 치료를 시행한다. - 중추신경계 - 회색질

회색질은 수초가 없는 뉴런과 중추신경계의 다른 세포로 구성되며, 뇌, 뇌간, 소뇌 및 척수에 존재하며, 아동기와 청소년기에 발달하고 알코올 섭취 등 다양한 요인에 의해 구조가 영향을 받는다. - 중추신경계 - 백색질

뇌와 척수의 주요 조직인 백색질은 수초로 둘러싸인 신경 섬유 다발로, 회색질 영역 간의 신경 신호 전달을 담당하며, 수초의 절연 기능으로 신호 전달 속도를 높이고, 손상은 질병과 관련되어 신경 영상 기술로 연구된다. - 체액 - 구토

구토는 다양한 원인으로 위장 내용물이 입을 통해 배출되는 반사 작용으로, 메스꺼움을 동반하거나 탈수와 같은 합병증을 유발할 수 있으며, 토사물의 색깔과 성분은 원인 질환 진단에 중요한 단서가 된다. - 체액 - 정액

정액은 남성의 생식 기관에서 생성되는 액체로, 정자와 정장으로 구성되며, 여성 생식 기관 내에서 정자에 영양을 공급하고 보호하며, 정액의 질은 수정 능력을 나타낸다.

2. 구조

2. 1. 생성

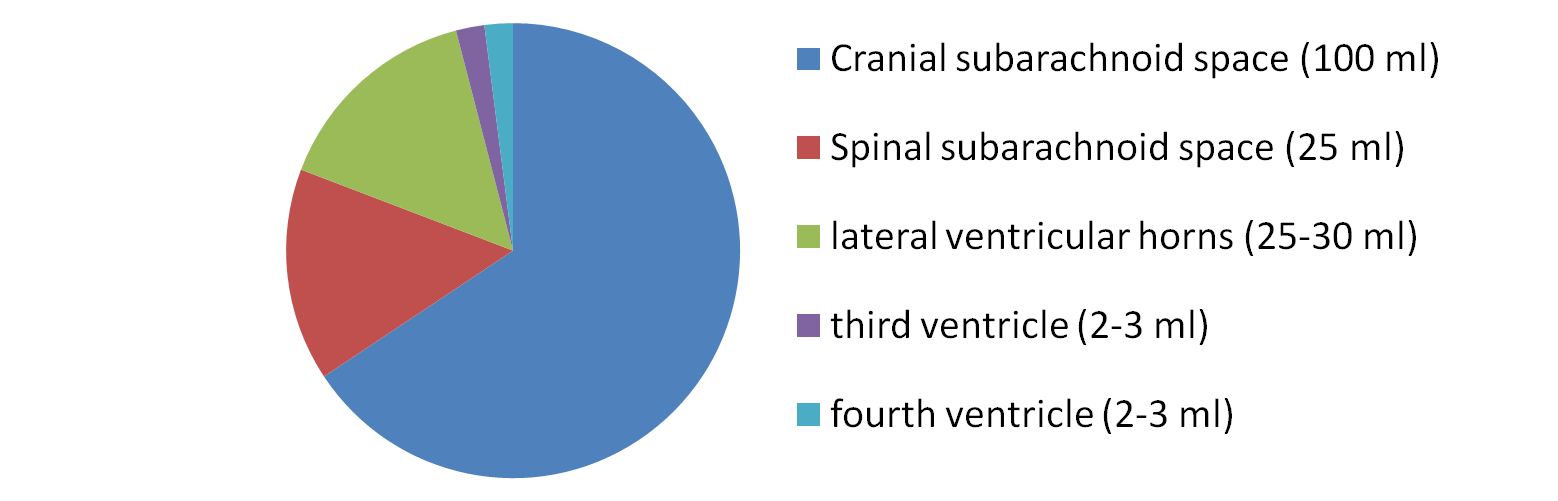

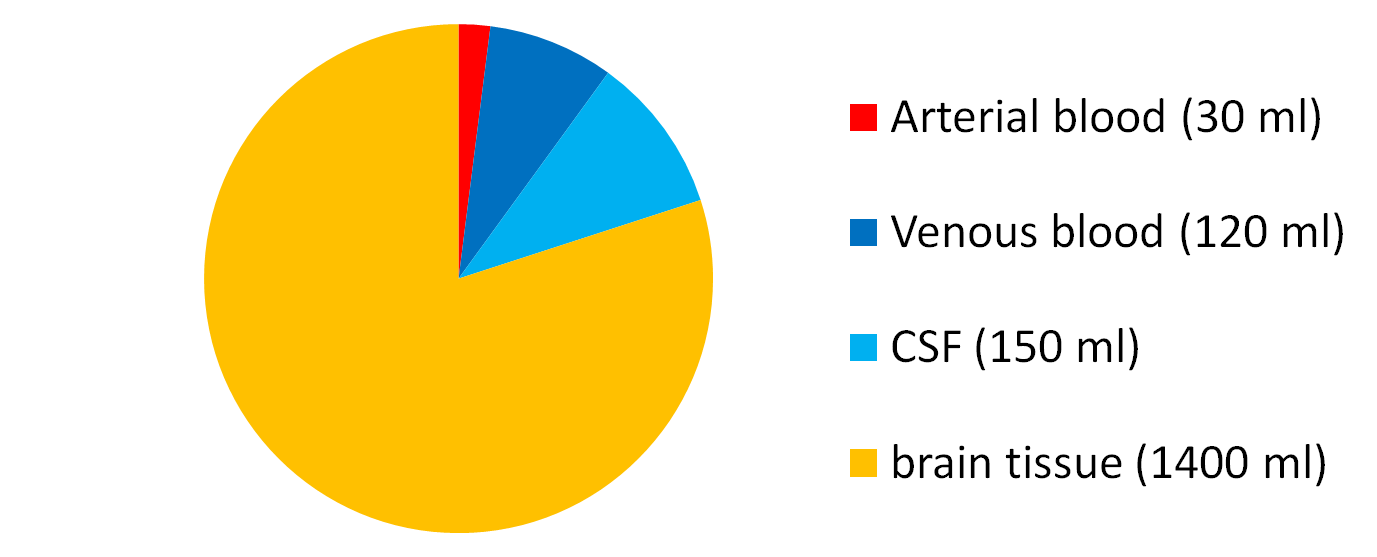

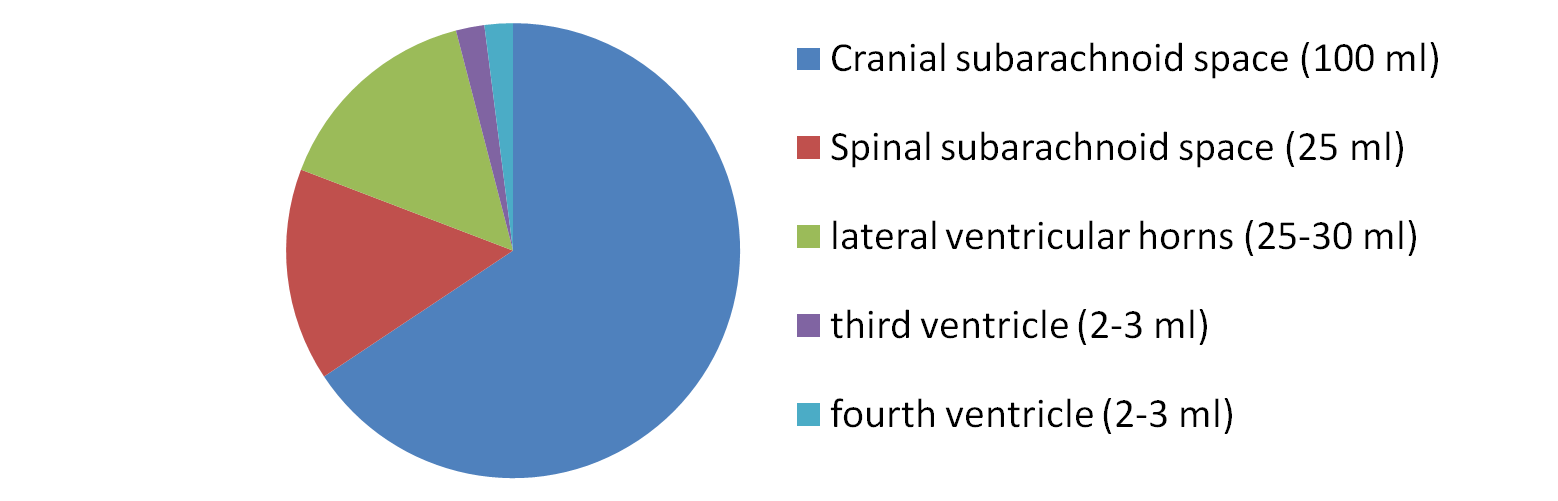

뇌척수액은 하루에 약 500mL가 생성되며,[57][16] 끊임없이 재흡수되어 항상 125~150mL 정도만 존재한다.[10] 뇌척수액의 대부분(약 3분의 2~80%)은 네 개의 뇌실 일부에 존재하는 혈관 네트워크인 맥락총에서 생성된다.[10][20][19] 측뇌실에서 주로 생성되며,[16] 뇌실을 둘러싸고 있는 상피세포인 실질세포, 지주막하강을 둘러싸는 막, 뇌 주변의 혈관 주변의 작은 공간에서도 생성된다.[20]맥락총에서 뇌척수액 생성은 두 단계를 거친다. 먼저, 혈장의 여과된 형태가 맥락총의 유창 모세혈관에서 간질 공간으로 이동하는데, 이는 모세혈관 내 혈액과 간질액 사이의 압력 차이에 의해 유도된다.[10][1] 이후 이 액체는 나트륨, 칼륨, 염화물 수송을 통한 능동적인 과정을 거쳐 뇌실로 이동하며, 삼투압을 생성하여 물을 뇌척수액으로 끌어들인다.[1] 맥락총을 둘러싸는 상피세포는 밀착연접으로 연결되어 있어 대부분의 물질이 자유롭게 뇌척수액으로 흐르는 것을 막는다.[21] 실질세포 정단 표면의 섬모는 뇌척수액 수송을 돕는다.[22]

간질액의 물과 이산화탄소는 상피세포로 확산되고, 탄산탈수효소에 의해 중탄산염과 수소 이온으로 전환된다. 이것들은 간질을 향한 세포 표면에서 나트륨, 염화물과 교환된다.[1] 나트륨, 염화물, 중탄산염, 칼륨은 뇌실강으로 능동적으로 분비되고,[20][1] 이는 삼투압을 생성하여 아쿠아포린을 통해 물을 뇌척수액으로 끌어들인다.[20][1] 뇌척수액은 혈장보다 염화물 이온 농도가 높고 칼륨, 칼슘, 포도당, 단백질은 적다.[24] 맥락총은 성장 인자, 요오드,[25] 비타민 B₁, B₁₂, C, 엽산, 베타-2 마이크로글로불린, 바소프레신, 일산화질소를 뇌척수액으로 분비한다.[1] 맥락총 내피 표면에 있는 Na-K-Cl 동반수송체와 Na/K ATPase는 뇌척수액 분비와 구성 조절에 관여한다.[1][10]

뇌척수액 분비에는 일주기 변화가 있으며, 이는 자율신경계 활성 차이와 관련이 있을 수 있다.[1] 측뇌실의 맥락총은 전맥락동맥에서, 제4뇌실에서는 전하소뇌동맥, 후하소뇌동맥, 상소뇌동맥의 동맥혈로부터 뇌척수액을 생성한다.[27][28] 뇌척수액의 구성과 생성 속도는 호르몬, 혈액 성분 및 압력, 뇌척수액 압력에 의해 영향을 받는다.[1] 교감신경계 활성화는 뇌척수액 분비를 감소시키고, 부교감신경계 활성화는 증가시킨다.[1]

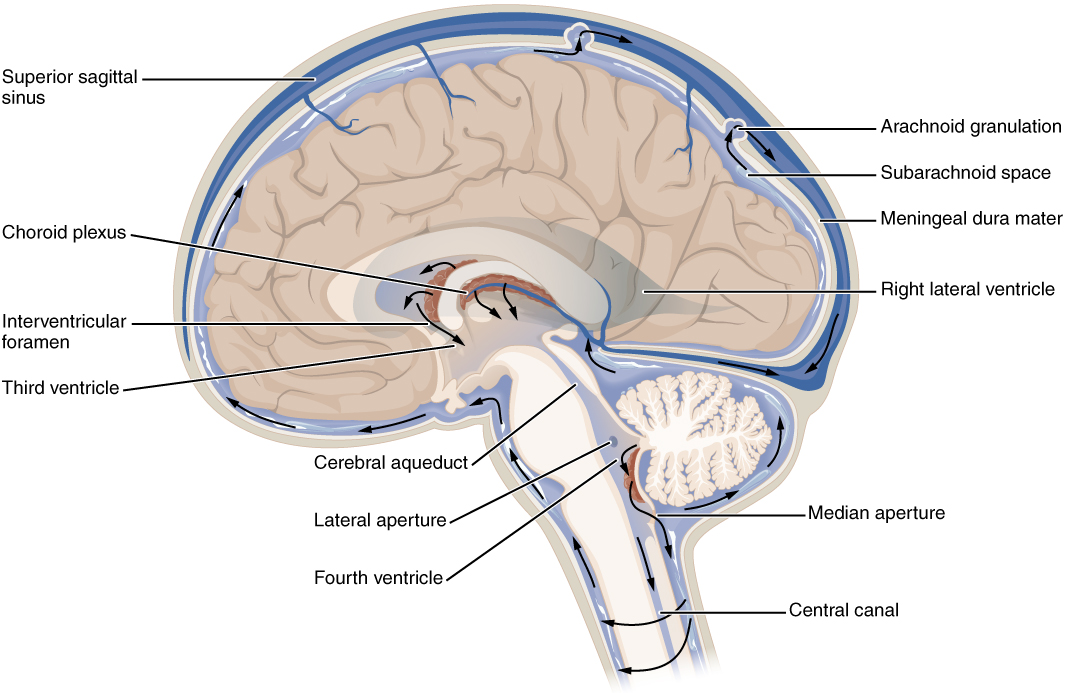

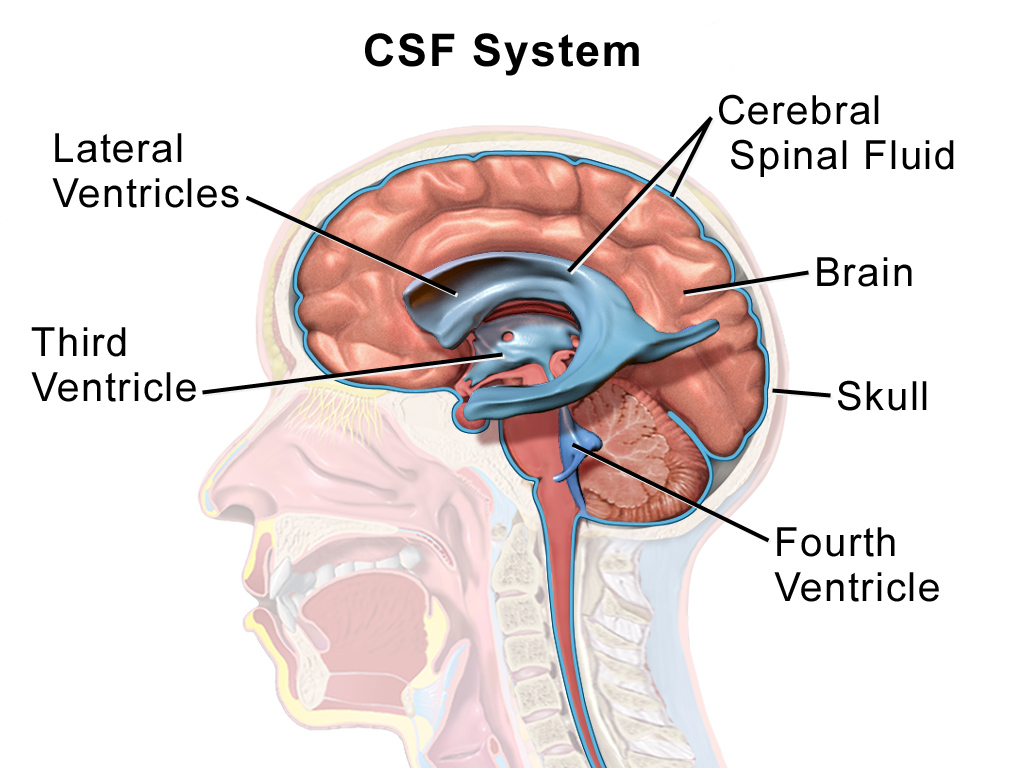

2. 2. 순환

뇌척수액은 뇌실계통을 따라 순환한다. 뇌실은 뇌에 있는 빈 공간이다. 대부분의 뇌척수액은 두 개의 가쪽뇌실에서 생성되어 뇌실사이구멍(interventricular foramina of Monro영어)을 지나 제3뇌실로 이동하고, 이어서 중간뇌수도관(cerebral aqueduct of Sylvius영어)을 거쳐 제4뇌실로 이동한다. 제4뇌실은 뇌줄기의 뒤쪽에 있는 부푼 부분이다.[59] 제4뇌실에서 뇌척수액은 세 구멍을 지나 거미막밑 공간으로 들어간다. 가운데로는 정중구멍(foramen of Magendie영어)을, 양 가쪽으로는 가쪽구멍(foramen of Luschka영어)을 지난다. 거미막밑 공간은 뇌와 척수를 덮고 있다.[59]뇌척수액은 박동하면서 이동하고, 유속은 약 0.77 ml/분이다.[61]

제3뇌실과 제4뇌실의 맥락총이 발달되어 있으므로, 이 두 곳에서의 뇌척수액 생성량이 많다. 뇌실계는 제4뇌실의 루슈카공과 마젠디공 이외에는 출구가 없으므로, 뇌실계에서 생성된 뇌척수액은 그 유일한 출구를 향해 흐른다. 즉, 측뇌실에서는 몬로공을 통해 제3뇌실로 흘러가고, 제3뇌실에서는 중뇌수도를 통해 제4뇌실로 흘러가며, 제4뇌실에서는 루슈카공과 마젠디공을 통해 거미막하강으로 흐른다. 아주 소량이 중심관을 통해 척수를 따라 내려간다.

인간의 경우, 어느 시점에서든 약 125~150mL의 뇌척수액이 존재한다.[10] 뇌척수액은 뇌실에서 단일 외향 방향으로 이동하지만, 거미막하강에서는 다방향으로 이동한다.[2][1] 뇌척수액의 흐름은 심장 주기에 의해 추진되는 박동성이다.[3] 뇌의 혈관 주위 공간(뇌대뇌동맥 주위)을 통한 뇌척수액의 흐름은 동맥벽의 펌핑 동작을 통해 얻어진다.[3]

뇌척수액의 구성과 생성 속도는 호르몬, 혈액의 성분 및 압력, 그리고 뇌척수액의 압력에 의해 영향을 받는다.[1] 예를 들어, 뇌척수액의 압력이 높으면 맥락총의 모세혈관 혈액과 뇌척수액 사이의 압력 차이가 줄어들어 맥락총으로 유체가 이동하고 뇌척수액이 생성되는 속도가 감소한다.[1] 자율신경계는 맥락총의 뇌척수액 분비에 영향을 미치는데, 교감신경계 활성화는 분비를 감소시키고 부교감신경계 활성화는 분비를 증가시킨다.[1] 혈액의 pH 변화는 탄산탈수효소의 활성에 영향을 미칠 수 있으며, 일부 약물(예: 부타디온(furosemide))은 Na-K-Cl 동반수송체에 작용)은 세포막 채널에 영향을 미칠 수 있다.[1]

두개골 내에서는 거미막에 거미막과립이라는 돌출부가 있어 경막을 관통하여 인접한 경막정맥동으로 들어간다. 거미막하강의 뇌척수액은 거미막과립에서 정맥으로 유입된다. 거미막하강에서 대공(대후두공)을 빠져나가 척주관으로 들어간 뇌척수액은 척수를 둘러싼 정맥총에서 정맥으로 들어가거나, 척수신경의 신경초를 따라 흘러 마지막에는 림프액과 섞인다.

거미막과립은 두정부에 존재하며, 위치적으로 뇌척수액 흡수에 적합하지 않다는 점과, 그 유무도 동물 종에 따라 다르다는 점 등으로 뇌척수액 흡수 부위로서 의문점이 제기되어 왔다. 1930년대부터 현재까지 다양한 추적자를 이용한 실험에 의해, 고전적인 설(bulk flow설, 제3순환설) 외에도 미세 경로(minor pathway)가 존재한다는 논의가 있어 왔다. 1996년에는 뇌척수액이 뇌에 분포하는 모세혈관에서도 흡수된다는 보고[43]가 있었다. 또한, 림프관을 통한 흡수가 관여한다는 설[44]도 있다. 림프관은 뇌에는 분포하지 않지만, 사골판에서 후각신경과 함께 나와 비강 점막 아래의 림프관에 회수되는 경로나, 마찬가지로 삼차신경 등 다른 뇌신경을 매개하는 경로도 있을 수 있다고 여겨진다.

2. 3. 재흡수

뇌척수액은 거미막과립을 통하여 경질막정맥굴로 들어가서 혈관계로 돌아간다는 설이 지배적이다. 거미막과립은 뇌 주변 정맥동으로 돌출된 거미막의 주머니이며, 일방향 배수를 보장하는 판막을 가지고 있다.[20] 이는 거미막과 정맥동 사이의 압력 차이 때문에 발생한다.[1]한 연구는 뇌척수액이 뇌신경을 따라 흐르고 척수신경뿌리가 뇌척수액을 림프로 들어가게 한다고 보고하였으며,[62] 이렇게 흐르는 뇌척수액이 거미막과립이 발달하지 않은 신생아의 뇌척수액 재흡수에 특히 중요한 역할을 한다고 주장하였다. 또한 뇌척수액은 머리뼈 바깥의 림프관, 특히 체판(cribriform plate영어)을 통하여 코의 점막밑 림프관으로 대부분 흡수된다.[63] 뇌척수액은 특히 후각신경을 따라 사골판을 통해 코 주변으로 배수되는 림프관으로 배출되는 것으로도 관찰되었다.[29] 경로와 범위는 현재 알려져 있지 않지만,[10] 일부 뇌신경을 따라 뇌척수액이 흐르는 것을 포함하고, 신생아에서 더 두드러질 수 있다.[1]

거미막과립은 두정부에 존재하며, 위치적으로 뇌척수액 흡수에 적합하지 않다는 점과, 그 유무도 동물 종에 따라 다르다는 점 등으로 뇌척수액 흡수 부위로서 의문점이 제기되어 왔다. 1930년대부터 현재까지 다양한 추적자를 이용한 실험에 의해, 고전적인 설 외에도 미세 경로가 존재한다는 논의가 있어 왔다. 1996년에는 뇌척수액이 뇌에 분포하는 모세혈관에서도 흡수된다는 보고[43]가 있었다. 또한, 림프관을 통한 흡수가 관여한다는 설[44]도 있다. 림프관은 뇌에는 분포하지 않지만, 사골판에서 후각신경과 함께 나와 비강 점막 아래의 림프관에 회수되는 경로나, 마찬가지로 삼차신경 등 다른 뇌신경을 매개하는 경로도 있을 수 있다고 여겨진다.

뇌척수액은 하루에 3~4회 순환한다.[20] 뇌척수액은 뇌신경 및 척수신경 초막을 통해, 그리고 맥락막상피를 통해 재흡수되는 것으로도 관찰되었다.[1]

2. 4. 구성 성분

뇌척수액은 혈장에서 유래하며 대부분 혈장과 유사하지만 단백질이 거의 없고 일부 전해질 수치가 다르다.[20][24] 뇌척수액은 혈장보다 염화물 수치가 높고 나트륨 수치가 더 높다.[20][24]뇌척수액은 표본 채집 위치에 따라 혈장단백질의 약 0.3% 혹은 15-40 mg/dL을 포함한다.[64] 일반적으로 구상 단백질과 알부민은 뇌실 뇌척수액보다 요추 또는 수조액에서 농도가 더 높다.[67] 뇌와 척수를 둘러싼 거미막밑 공간에는 135-150 ml이 들어 있을 수 있으므로 많은 양이 거미막밑 과립을 통하여 위시상정맥굴의 혈액으로 유출된다. 뇌척수액은 하루에 3.7번, 혹은 6-7시간마다 한 번씩 교환된다.[57] 뇌척수액이 연속적으로 정맥으로 흐르면서 뇌와 뇌척수액로 투과되는 큰, 지질에 용해되지 않는 분자의 농도를 낮춘다.[65]

뇌척수액의 압력은 요추천자를 통하여 잴 수 있다. 옆으로 누워 있는 사람은 10-18 cmH2O(8-15 mmHg 혹은 1.1-2 kPa), 앉아 있는 사람은 20-30 cmH2O(16-24 mmHg 혹은 2.1-3.2 kPa)이다.[66] 신생아는 8-10 cmH2O(5.9-7.4 mmHg 혹은 0.78-0.98 kPa)이다. 뇌척수액의 압력이 변화하는 원인은 대개 기침을 하거나 목정맥의 내부 압력 변화 때문이다. 누운 자세일 때 요추천자로 추정된 뇌척수액 얍력이 머리속압력과 유사하다.

뇌척수액에는 일반적으로 적혈구가 없으며, 최대 mm3당 5개 미만의 백혈구를 포함한다(백혈구 수가 이보다 높으면 혈구증가증을 나타내며 염증이나 감염을 나타낼 수 있음).[7]

2. 5. 발생

발생 3주 경에 배아는 세 엽으로 분화한다. 배아의 등쪽 표면을 덮고 있는 세포층을 내배엽이라고 하며, 등쪽 표면 가운데에 있는 직선형 구조를 척삭이라 한다. 내배엽이 증식하면서 척삭은 발생하는 배아 가운대로 이끌려오고, 신경관으로 발달한다.[76] 5주차경 발생 단계의 배아는 세 층의 원반 형태를 띠며, 외배엽, 중배엽, 내배엽으로 덮여 있다. 중앙선에는 척삭이라 불리는 관 모양의 구조가 발달한다. 척삭은 상층 외배엽의 신경 조직으로의 변형에 영향을 미치는 세포외 분자를 방출한다.[8] 외배엽에서 형성되는 신경관에는 맥락총이 발달하기 전에 뇌척수액이 들어 있다.[1] 신경관의 열린 신경공은 발생 후 첫 달에 닫히고, 뇌척수액의 압력은 점차 증가한다.[1]뇌는 배아 발생 4주 째에 나타나기 시작한다. 이 시기에는 머리가 생길 신경관 주위가 여러 군데 부풀고, 이후에 각각 중추신경계의 구성요소로 분화한다. 이 시기의 뇌는 앞뇌(prosenchephalon영어), 중간뇌(mesencephalon영어), 마름뇌(rhombencephalon영어) 세 부분으로 나뉜다.[76] 머리가 발달할 부위 근처의 관 내에는 세 개의 팽창부( 일차 뇌소포)가 형성된다. 즉, 전뇌, 중뇌, 후뇌이다.[8]

발생하는 전뇌는 신경관(neural cord영어)을 감싸고 있다. 신경관은 궁극적으로 가쪽뇌실이 된다. 뇌실의 안쪽 표면을 따라서 얇은 뇌실 벽이 있고, 맥락얼기가 발달하여 뇌척수액을 방출한다. 뇌척수액은 재빨리 신경관(neural canal영어)을 채운다.[76] 발달하는 전뇌는 신경삭을 둘러싼다. 전뇌가 발달함에 따라 그 안의 신경삭은 뇌실이 되고, 궁극적으로 측뇌실을 형성한다. 두 뇌실의 안쪽 표면을 따라 뇌실벽은 얇게 남아 있고, 맥락총이 발달하여 뇌척수액을 생성하고 방출한다.[8] 뇌척수액은 신경관을 빠르게 채운다.[8]

지주막하강은 발생 32일경 후뇌 부근에서 처음 나타나고, 41일경에는 순환이 관찰된다.[1] 이때, 제4 뇌실에서 최초의 맥락총이 관찰되지만, 최초로 뇌척수액을 분비하는 시점은 아직 알려져 있지 않다.[1] 거미막융모는 발생 35주차경에 형성되고, 거미막과립은 39주차경에 나타나 18개월까지 계속 발달한다.[1] 하위교차기관은 SCO-스폰딘을 분비하며, 이것은 뇌척수액 내에서 라이스너 섬유를 형성하여 대뇌수도를 통한 이동을 돕는다. 이 기관은 자궁 내 초기 생활에 존재하지만 초기 발생 중에 사라진다.[1]

3. 기능

뇌척수액은 여러 가지 기능을 수행한다.

- '''부력:''' 뇌의 실제 질량은 약 1400~1500g이지만, 뇌척수액에 떠 있기 때문에 실제 무게는 25~50g에 해당한다.[9][10] 따라서 뇌는 중성 부력 상태에 있으며, 이로 인해 뇌는 자체 무게로 인한 손상 없이 밀도를 유지할 수 있다. 뇌척수액이 없다면 뇌의 하부 영역으로의 혈액 공급이 차단되어 신경세포가 죽게 될 것이다.[24]

- '''보호:''' 뇌척수액은 충격이나 타격 시 충격 흡수장치 역할을 하는 유체 완충제를 제공하여 뇌 조직이 손상되는 것을 방지한다.[10][24]

- '''뇌 허혈 예방:''' 제한된 두개골 내 공간에서 뇌척수액의 양을 줄이면 뇌 허혈을 예방하는 데 도움이 된다. 이는 총 두개내압을 감소시키고 혈액 관류를 용이하게 한다.[10]

- '''조절:''' 뇌척수액은 뇌 세포 간의 물질 분포의 항상성 조절[1] 및 신경내분비 인자의 조절을 가능하게 한다. 약간의 변화만으로도 신경계에 문제나 손상을 일으킬 수 있다. 예를 들어, 높은 글리신 농도는 온도 및 혈압 조절을 방해하고, 높은 뇌척수액 pH는 어지러움과 실신을 유발한다.[24]

- '''노폐물 제거:''' 뇌척수액은 뇌에서 노폐물을 제거하는 기능을 하며,[10] 림프계의 일종인 글림프계에서 중요한 역할을 한다.[11] 신진대사 노폐물은 뇌척수액으로 빠르게 확산되어 뇌척수액이 흡수되면서 혈류로 제거된다.[12] 이러한 기능에 문제가 생기면, 근위축성 측색 경화증과 같이 가장 흔한 운동 뉴런 질환에서 볼 수 있듯이 뇌척수액이 독성을 띠게 될 수 있다.[13][14]

3. 1. 부력

사람의 뇌는 질량이 약 1400~1500g 정도이지만, 뇌척수액에 떠있는 뇌의 무게는 25~50g까지 감소한다.[9][10][77] 뇌는 중성 부력 상태로 존재하면서 스스로의 무게에 눌리지 않고 밀도를 유지한다. 뇌척수액이 없으면 뇌의 아래쪽 부분에는 혈액 공급이 원활하지 않고 뉴런이 괴사할 것이다.[78][24]3. 2. 보호

뇌척수액은 급격한 움직임이나 타격으로부터 뇌 조직을 보호한다. 교통 사고나 스포츠 부상 등 특수한 상황에서 뇌척수액이 두개골에 가해지는 힘을 이기지 못하고 출혈이나 뇌 손상을 일으키고 심하면 죽음에 이르기도 한다.[78] 뇌척수액은 충격이나 타격 시 충격 흡수장치 역할을 하는 유체 완충제를 제공하여 뇌 조직이 손상되는 것을 방지한다.[10][24]3. 3. 화학적 안정성 유지

뇌척수액은 중추신경계에서 생기는 대사 부산물을 제거하며, 신경내분비인자 분포의 항상성 조절을 돕는다.[79] 신경내분비인자는 약간의 변화로도 신경계 기능에 문제를 일으키거나 손상을 줄 수 있다. 예를 들어, 글라이신 농도가 높으면 체온과 혈압 조절 기능이 교란되고, 뇌척수액 pH가 높으면 어지럼증이 생기거나 실신하기도 한다.[78]3. 4. 노폐물 제거

마이켄 넨더가드()는 뇌실의 글림프계()가 뇌척수액을 통해 뇌세포 활동 및 대사 결과 생산된 독소와 노폐물을 뇌 조직의 세포 사이질액에서 제거하는 역할을 한다고 보고하였다.[80] 글림프계의 활성은 수면 중에 증가한다. 수면 중에, 신경아교세포의 수축으로 통제되는 세포외 채널이 열려서 뇌척수액이 뇌 사이사이로 조밀하게 유입될 수 있게 된다.[81] 이를 통하여 각성 상태에서 뇌의 활동으로 생산된 대사 노폐물, 예를 들면 베타 아밀로이드, 타우 단백질 등을 수면 중에 제거하는 데에 뇌척수액이 큰 역할을 한다고 추측할 수 있다. 뇌척수액은 뇌에서 노폐물을 제거하는 기능을 하며,[10] 림프계의 일종인 글림프계에서 중요한 역할을 한다.[11] 신진대사 노폐물은 뇌척수액으로 빠르게 확산되어 뇌척수액이 흡수되면서 혈류로 제거된다.[12] 이러한 기능에 문제가 생기면, 근위축성 측색 경화증과 같이 가장 흔한 운동 뉴런 질환에서 볼 수 있듯이 뇌척수액이 독성을 띠게 될 수 있다.[13][14]4. 임상적 중요성

뇌척수액 압력이 높아지면 뇌의 혈류가 제한될 수 있다. 뇌척수액이 원활하게 흐르지 못하면 뇌척수액의 움직임뿐만 아니라 두개척수 순응도(크래니오스파이널 컴플라이언스/craniospinal compliance영어)와 두개골내 혈류에도 영향을 미쳐 뉴런과 신경아교세포를 취약하게 한다. 또 정맥계통도 여기에 관여한다. 유아와 어린이는 특히 뇌척수액 압력과 뇌실 크기 사이의 관계가 예상을 벗어나는 경우가 있을 수 있는데, 이것은 정맥압 변화에 일부 기인한다.[82]

몇몇 포유류에서 뇌척수액과 림프계통이 연결되어 있다는 것이 알려져 있다. 예비 조사 결과에 따르면 자궁에서 맥락얼기가 뇌척수액을 분비하는 능력이 형성되는 시기에 뇌척수액-림프 연결이 형성된다. 수두증을 포함하는 뇌척수액 장애와 비정상적인 뇌척수액-림프 수송 사이에 어떤 관계가 있다.[82]

일부 마취제와 항암화학요법은 거미막하강에 척수강내로 주사되며, 이곳에서 뇌척수액(CSF) 주변으로 퍼진다. 즉, 혈액-뇌 장벽을 통과할 수 없는 물질도 중추신경계 전체에서 활성을 유지할 수 있다는 것을 의미한다.[38][37] 비중은 인체 뇌척수액의 밀도와 비교한 물질의 밀도를 나타내며, 국소 마취에서 특정 약물이 척수강내 공간에서 어떻게 퍼질지를 결정하는 데 사용된다.[38]

뇌척수액 여과술(Liquorpheresis)은 뇌척수액에서 내인성 또는 외인성 병원체를 제거하기 위해 뇌척수액을 여과하는 과정이다. 완전히 이식 가능한 장치 또는 체외 장치를 통해 수행될 수 있지만, 현재는 여전히 실험적인 기술이다.[39]

뇌척수액 약물 전달(CSF drug delivery)은 치료제를 혈액-뇌 장벽(BBB)을 우회하여 중추신경계(CNS) 내에서 더 높은 약물 농도를 달성하기 위해 뇌척수액(CSF)에 직접 투여하도록 설계된 여러 가지 방법을 말한다. 이 기술은 뇌종양, 감염 및 신경퇴행성 질환과 같은 신경계 질환 치료에 특히 유익하다. 요추 부위를 통해 약물을 뇌척수액에 직접 주사하는 척수강내 주사(intrathecal injection)와 뇌의 뇌실을 표적으로 하는 뇌실내 주사(intracerebroventricular injection)가 일반적인 방법이다. 이러한 방법은 전신 투여보다 약물이 중추신경계에 더 효과적으로 도달할 수 있도록 하여 치료 결과를 개선하고 전신적 부작용을 줄일 수 있다. 이 분야의 발전은 새로운 전달 시스템과 약물 제형에 대한 지속적인 연구에 의해 주도되고 있으며, 치료의 정확성과 효능을 향상시킨다.

척수강내 가성 전달(intrathecal pseudodelivery)은 치료제가 뇌척수액에 방출되어 중추신경계 전체에 분포되는 것이 아니라 척수강 공간에 연결된 저장소에 도입되는 특정 약물 전달 방법을 말한다. 이 방법에서 약물은 저장소 내에서 표적과 상호 작용하여 전신 방출 없이 뇌척수액의 구성을 변경할 수 있다. 이 방법은 효능을 극대화하고 전신적 부작용을 최소화하는 데 유리할 수 있다.[40]

뇌척수액의 이상으로 임상에서 가장 먼저 발견되는 것은 두개내압의 상승이다. 일정한 용량만 들어갈 수 있는 두개강 내에 있어서는 안 될 것이 새로 추가되면, 뇌척수액에 높은 압력이 걸리고, 동시에 뇌 실질도 압박되어 두통, 구토, 경련, 서맥, 정신증상, 시신경유두의 부종·울혈, 외전신경의 마비 등의 소견을 나타낸다. 두개강 내 뇌척수액에 걸린 압력(뇌 실질에도 같은 압력이 걸림)을 두개내압 또는 '''뇌압'''이라고 하며, 뇌압이 상승하는 것을 뇌압항진이라고 한다. 정상 뇌압은 10~15 mmHg 정도이다.[45]

뇌압항진의 원인으로는 뇌척수액이 두개강 내에 고이는 것을 들 수 있다. 그중 가장 대표적인 것이 수두증이다. 이것은 뇌실에 고인 뇌척수액이 뇌의 실질을 주위로 압박하는 질환이며, 두개골이 완전히 유합되지 않은 유아에게 발병하면 머리가 매우 커질 수 있다. 몬로공 등 뇌실계의 좁아진 부분은 어떤 원인으로든 폐쇄되기 쉽고, 특히 중뇌수도는 좁은 데다 길고 가늘게 뻗어 있기 때문에 폐쇄되는 경우가 많다. 폐쇄 외에도, 두개강 내 염증 즉 뇌염이나 수막염에 의해 뇌척수액이 비정상적으로 많이 생성되거나, 거미막 과립에서의 흡수가 방해되어도 뇌척수액이 고여 뇌압을 상승시킨다.

두개강 내 출혈에 의해서도 뇌압이 상승할 수 있다. 이것은 혈액의 용량 때문일 뿐만 아니라, 혈전이 생기거나 뇌척수액의 생성이 증가하는 것에도 기인한다. 원인이 되는 질환으로는 두부외상, 지주막하출혈, 뇌출혈, 뇌동맥류 파열, 뇌동정맥기형, 혈관염 등이 있다.

뇌 실질이 증식하는 것, 즉 뇌종양에서도 뇌압이 상승한다. 그 외에도 뇌경색, 간성뇌증 등 여러 가지 원인으로 뇌압이 상승할 수 있다.

뇌압이 높다는 것은 이상과 같은 질환을 시사하지만, 반대로 뇌압이 낮으면 두통을 일으킨다. 이것은 탈수, 뇌척수액 누출과 같은 병적인 원인 외에, 후술하는 요추천자에 의해 뇌척수액을 너무 많이 채취했을 때 발생할 수 있다.

뇌척수액은 혈액과 마찬가지로 조직을 채우고 순환하기 때문에, 통과해 온 조직, 즉 뇌와 척수의 상태를 반영한다. 따라서 뇌척수액을 채취하여 검사하는 것은 진단적 가치가 있다. 특히 수막염을 의심할 때, 뇌척수액을 배양하여 원인균의 유무를 조사하는 것은 확진에 필수적이다. 컴퓨터단층촬영(CT)이나 자기공명영상(MRI)과 같은 영상 진단이 발달한 후로 뇌출혈이나 뇌종양에 대한 뇌척수액 검사의 의미는 희미해졌지만, 배양 검사는 여전히 매우 중요하다.

4. 1. 뇌척수액압

척수천자를 통해 측정한 뇌척수액압은 환자가 옆으로 누운 경우 10~18 cmH₂O (8~15 mmHg 또는 1.1~2 kPa)이며, 앉은 경우 20~30 cmH₂O (16~24 mmHg 또는 2.1~3.2 kPa)이다.[30] 신생아의 경우 뇌척수액압은 8~10 cmH₂O (4.4~7.3 mmHg 또는 0.78~0.98 kPa)이다. 대부분의 변화는 기침이나 목의 경정맥 내부 압박 때문이다. 누워 있을 때 척수천자로 추정한 뇌척수액압은 두개내압과 유사하다.수두증은 뇌실 내 뇌척수액의 비정상적인 축적으로 발생한다.[31] 뇌척수액압이 정상인 상태에서 폐색과 관련없는 수두증도 발생할 수 있다.[31] 특발성 두개내압 항진증은 원인을 알 수 없는 질환으로 뇌척수액압 상승이 특징인데, 두통, 복시, 시각 장애 및 부어오른 시신경 유두와 관련이 있다.[31]

뇌압 항진 시에는 의식 수준의 변화, 쿠싱 반사(서맥, 고혈압, 호흡 불규칙), 산동, 대광 반사 소실, 편측성 또는 양측성 외전 신경 마비, 울혈 유두, 항강직, 딸꾹질, 구토, 제뇌 강직 등이 관찰된다. 요추 천자의 가장 심각한 합병증은 뇌간 탈출 및 소뇌 탈출이다.

요추천자를 시행하여 가장 먼저 알 수 있는 것은 뇌척수액의 압력이다. 이는 천자 시 바늘에 미리 연결해 둔 뇌압계가 측정한다. 환자의 자세에 따라 천자 부위의 압력은 변한다. 압력이 높다면 질환을 의심하고, 액체가 힘차게 흘러나오는 등 압력이 높아 보이는 경우 뇌헤르니아의 우려가 있으므로, 모니터의 표시를 기다리지 않고 신속하게 액체를 멈추고 바늘을 뺀다. 압력이 낮다면 탈수나 뇌척수액 누출을 의심한다. 검사 중 환자가 기침 등을 하여 자세가 바뀌면 압력이 변할 수 있다.

쿠켄슈테트 검사(Queckenstedt test)는 두개강의 정맥과 거미막하강, 그리고 척수관 내의 거미막하강이 정상적으로 소통하는지를 확인하는 검사이다. 뇌척수액의 압력을 모니터링하면서 양측의 경정맥을 정맥압보다 강하게 압박하면, 정상이라면 10초 이내에 압력이 100 mmHg 이상 상승한다. 그리고 압박을 중지하면 바로 원래대로 돌아온다. 두개강 내 정맥이나 척수관 도중에 폐쇄가 있으면, 이러한 일련의 흐름이 방해되므로, 압박해도 압력이 거의 상승하지 않거나, 압박을 중지해도 쉽게 돌아오지 않는다. 이러한 이상을 쿠켄슈테트 현상 '''양성'''이라고 부른다. 쿠켄슈테트 검사는 뇌압을 의도적으로 상승시키는 검사이므로, 뇌척수액압이 처음부터 높은 경우 뇌압 항진 증상을 악화시킬 위험이 크므로 시행해서는 안 된다.

4. 2. 수두증

수두증은 뇌척수액의 흐름이나 재흡수가 정상적이지 않거나, 과다하게 생산되어 뇌실에 비정상적으로 축적되는 질환이다. 이로 인해 두개골내 압력이 높아질 수 있으며, 발생 시기에 따라 두개골이 커지기도 한다.[83] 흔히 정신적 장애, 경련성 발작, 터널시야를 동반하며, 빨리 교정하지 않으면 위험할 수 있다. 영아와 나이가 많은 어른에게서 빈도가 높다.[83]뇌척수액 이상으로 가장 먼저 발견되는 것은 두개내압 상승이다. 두개강 내에 뇌척수액이 고이면 뇌압이 상승하여 두통, 구토, 경련, 서맥, 정신증상, 시신경유두의 부종·울혈, 외전신경 마비 등의 증상이 나타난다. 정상 뇌압은 10~15 mmHg 정도이다.[45]

뇌압항진의 대표적인 원인 중 하나가 수두증이다. 뇌실에 고인 뇌척수액이 뇌 실질을 압박하며, 두개골이 완전히 유합되지 않은 유아에게 발병하면 머리가 매우 커질 수 있다. 중뇌수도와 같이 좁고 긴 부분은 폐쇄되기 쉬우며, 뇌염이나 수막염과 같은 두개강 내 염증으로 인해 뇌척수액이 비정상적으로 많이 생성되거나 흡수가 방해되어 뇌압이 상승할 수도 있다.

두개강 내 출혈 또한 뇌압 상승의 원인이 될 수 있다. 혈액 용량 증가뿐만 아니라, 혈전 생성이나 뇌척수액 생성 증가도 뇌압 상승에 영향을 미친다. 두부외상, 지주막하출혈, 뇌출혈, 뇌동맥류 파열, 뇌동정맥기형, 혈관염 등이 원인 질환으로 작용할 수 있다.

뇌종양과 같이 뇌 실질이 증식하는 경우에도 뇌압이 상승한다. 그 외에도 뇌경색, 간성뇌증 등 다양한 원인으로 뇌압 상승이 발생할 수 있다.

뇌압이 낮은 경우에도 탈수, 뇌척수액 누출, 요추천자 후 뇌척수액 과다 채취 등으로 인해 두통이 발생할 수 있다.

4. 3. 요추천자

뇌척수액은 다양한 신경계 질환을 진단하는 데 사용되며, 요추천자를 통해 수집한다.[84][36] 요추천자는 무균 조건에서 거미막밑 공간, 대개는 세 번째와 네 번째 요추 사이에 바늘을 넣어 실시한다.[84]바늘을 통해 수집된 뇌척수액에 있는 세포의 수를 세고 단백질과 포도당 농도를 검사한다. 이러한 지표만으로도 거미막밑 출혈과 중추신경계 감염(수막염 등)을 진단하는 유용한 도구이다.[84] 뇌척수액 배양 검사를 통하여 감염의 원인이 된 미생물을 얻을 수 있다.[84] 중합효소 연쇄 반응(PCR)을 사용하여 바이러스 감염 여부를 확인할 수도 있다.[36] 올리고클론띠(oligoclonal band) 등 더욱 정교한 방법으로는 진행중인 염증 상태(예를 들면 다발성 경화증)를 알 수도 있다.[85] 베타-2 트랜스페린 분석은 뇌척수액 누수를 감지하는데 매우 민감하고 특이적인 분석법이다.[85] 단백질의 총 종류와 특성에 대한 검사는 다발성 경화증, 부종양 증후군, 전신성 홍반 루푸스, 신경육종증, 뇌 혈관염을 포함한 특정 질병을 가리킬 수 있으며,[10] 수분통로 단백질-4와 같은 특정 항체를 검사하여 자가면역 질환 진단에 도움을 줄 수 있다.[10]

두개내압을 측정할 때에 요추천자를 행하기도 한다. 특정한 수두증의 경우 두개골내 압력이 높아지기도 한다.[85] 뇌척수액을 배출하는 요추천자는 특발성 두개내압 항진증 및 정상압 수두증과 같은 특정 질환 치료의 일부로도 사용할 수 있다.[10] 그러나 두개골내 압력이 종양 등으로 인하여 높아진 것으로 의심될 때에는 요추천자를 실시해서는 안 된다. 뇌 뇌탈출을 일으켜 최악의 경우 환자가 사망할 수 있기 때문이다.[85][34]

최초의 요추천자는 1891년 하인리히 이레네우스 퀸케(Heinrich Irenaeus Quincke)가 결핵성 수막염 환자의 두개내압을 낮추기 위해 시행한 것으로 알려져 있다. 천자 부위는 야코비선(좌우 장골능의 최고점을 연결한 선. 일반적으로 L4의 극돌기 위를 통과한다.)을 기준으로 결정한다. 일반적으로 척수의 하단은 L1~L2 높이에 있으므로, 그보다 높은 위치에서 천자하면 척수 손상의 위험이 있다. 따라서 천자 부위는 L4-5, L3-4 또는 L5-S1이 일반적으로 선택된다.

요추천자를 받은 사람의 1/3은 두통을 경험한다.[85] 바늘이 들어간 부위의 통증이나 불편함은 흔한 증상이다. 드물게 멍, 수막염 또는 요추천자 후 지속적인 뇌척수액 누출과 같은 합병증이 발생할 수 있다.[10] 요추천자술에 수반될 수 있는 합병증으로는 말총 신경 손상, 감염, 출혈, 저뇌척수액압증 등이 있다.

요추천자 검사의 금기 사항은 다음과 같다.

# 두개내에 뇌종양이나 뇌출혈과 같은 압박성 병변이 있어 두개내압이 항진되어 있을 때. 이 경우, 경막하 탈출 또는 소뇌 탈출 등의 뇌탈출을 일으켜 최악의 경우 환자가 사망할 위험이 있다. 따라서 사전에 두부 CT 또는 MRI로 두개내압 항진의 원인이 되는 병태가 없는지 확인하거나, 또는 안저 검사로 울혈 유두(=두개내압 항진 소견)가 없는지 확인해야 한다.

# 천자 부위에 감염증이 있는 경우,

# 출혈 경향이 강한 경우,

# 천자 부위에 척수 혈관 기형이 있는 경우.

성인은 약 150ml의 뇌척수액을 가지고 있지만, 신생아는 30~60ml, 소아는 평균 90ml, 사춘기에는 100ml까지로 유아 및 소아는 성인보다 뇌척수액이 적다. 성인의 경우 분석을 위해 약 10~12ml 정도의 뇌척수액 채취가 가능하지만, 신생아나 유아는 3~5ml 정도의 채취가 권장된다.

혼수, 국소 신경 증상, 유두 부종, 확대되고 반응이 불량한 동공, 후두개와의 압박 병변의 징후(뇌신경 장애, 소뇌 증상, 운동 실조 보행)가 있다면 뇌탈출 위험을 평가하기 위해 두부 CT를 촬영하는 것이 좋다.

4. 4. 비중

뇌척수액은 마취과학에도 중요한 요소이다. 비중()은 사람의 뇌척수액 대비 물질의 밀도(농도)이다. 마취를 할 때에 비중을 통하여 특정한 약물이 경막내 공간에 퍼지는 정도를 알 수 있다.4. 5. 알츠하이머병

뇌척수액에 있는 단백질 표지자 세 개를 통하여 알츠하이머병이 있는지 알 수 있다는 보고가 있다. 단백질 표지자는 각각 뇌척수액 아밀로이드 베타 1-42과 뇌척수액 내 총 타우 단백질 및 P-τ181p이다. 단백질 표지자를 통한 검사에서 민감도는 높았지만 특이도는 낮았다.[86][87]4. 6. 뇌척수액 누출

뇌척수액(CSF)은 외상이나 요추천자와 같은 다양한 원인으로 인해 경막(dura mater)에서 누출될 수 있으며, 원인을 알 수 없는 경우 자발성 뇌척수액 누출(spontaneous cerebrospinal fluid leak)이라고 한다.[34] 뇌척수액 누출은 일반적으로 두개내 저압(intracranial hypotension), 즉 뇌척수액 압력이 낮은 상태와 관련이 있다.[32] 이러한 저압은 뇌가 아래쪽으로 처지면서 하부 구조에 압력을 가해, 서 있거나 움직이거나 기침을 할 때 악화되는 두통을 유발할 수 있다.[32]누출이 확인되면 누출된 액체의 베타-2 트랜스페린(β2-transferrin) 검사 결과가 양성인 경우 뇌척수액 누출 감지에 매우 특이적이고 민감하다.[34] 명백한 누출이 발견되지 않지만 뇌척수액 압력이 낮은 것으로 확인되는 경우 CT 스캔 및 MRI 스캔과 같은 영상의학 검사를 사용하여 추정되는 뇌척수액 누출을 조사할 수 있다.[35] 경구 또는 정맥으로 투여되는 카페인(caffeine)은 종종 증상 완화에 효과적이다.[35] 확인된 누출의 치료에는 경막외 공간으로 자신의 혈액을 주입하는 경막외 혈액 패치(epidural blood patch), 척추 수술(spinal surgery) 또는 피브린 접착제(fibrin glue) 사용이 포함될 수 있다.[35]

뇌척수액 누출(cerebrospinal fluid leakage)은 뇌척수액이 누공을 통해 (뇌척수액 누공, cerebrospinal fluid fistula) 두개강 외부로 누출되는 상태를 말하며, 비외상성 뇌척수액 누공과 외상성 뇌척수액 누공이 있다. 외상성 뇌척수액 누공에서는 뇌척수액 비루(cerebrospinal fluid rhinorrhea)가 가장 많고, 뇌척수액 이루(cerebrospinal fluid otorrhea)가 그 다음이다. 개방성 두부 외상의 상처에서 발생하는 것은 드물다. 뇌척수액 이루는 뇌척수액의 유출 경로가 복잡하기 때문에 장기간 지속되는 경우는 적다. 뇌척수액 비루는 거의 모든 경우 전두동과 사골동을 경유하고, 접형골동을 경유하는 경우는 적다. 유돌봉소를 경유하는 경우는 뇌척수액 이루가 되는 경우가 많지만, 이관을 통해 뇌척수액 비루가 되는 경우도 있다.

비외상성 뇌척수액 누공에서는 뇌하수체 선종, 수두증, 수막뇌류 등이 두개저의 뼈를 파괴하여 거미막하강과 부비동이 연결되기 때문에 거의 모든 경우 뇌척수액 비루가 된다. 비외상성 뇌척수액 누공의 치료는 어려운 경우가 많으며, 직접 수술에 의한 누공 폐쇄가 어려운 경우 션트 수술로 뇌척수액압을 저하시켜 누공 폐쇄를 촉진하기도 한다.

외상성 뇌척수액 누공은 자연적으로 폐쇄되는 경우가 있으므로, 일반적으로 2주간 안정을 유지하고 항생제를 투여하며, 2주 이상 유출이 지속되는 경우나 재발하는 경우에 수술을 시행하지만, 부상 직후부터 유출이 현저하면 조기 수술을 시행하기도 한다. 유출 부위의 정확한 진단은 어려운 경우가 많으며, 거미막하강에 방사성 동위원소를 넣고 감마 카메라로 추적하거나, 수용성 조영제를 넣고 CT로 추적하는 등의 방법이 있다.

4. 7. 뇌척수액 감소증과 채찍질 손상 (한국의 경우)

최근 연구에서 교통사고나 낙상 등 채찍질 손상을 입었을 때 발생하는 채찍 손상의 원인 중 하나가 뇌척수액 감소증(저수액압 증후군), 즉 경막에서 뇌척수액이 새는 것이라는 주장이 제기되고 있다. 효과적인 치료법 중 하나로 자신의 혈액을 경막 손상 부위에 주입하여 응고를 통해 구멍을 막는 혈액 패치법이 있지만, 현재 한국에서는 교통사고 등에 의한 채찍 손상과 뇌척수액 감소증(저수액압 증후군) 발병의 관련성이 명확히 밝혀지지 않아 건강보험이 적용되지 않는다. 또한, 사고 가해자 측 보험에서도 혈액 패치 관련 치료 비용 지급을 거부하는 경우가 많다.그러나 2000년대 중반 이후, 채찍 손상과 뇌척수액 감소증의 인과 관계를 인정하는 움직임이 나타나고 있다. 2001년 8월 고베시에서 발생한 승용차와 자전거 충돌 사고에서 자전거 운전자가 뇌척수액 감소증 진단을 받은 후, 고베지방검찰청은 2006년 5월 뇌척수액 감소증이 교통사고로 인해 발생했다고 인정하고 운전자를 약식 기소했다. 2008년 8월에는 도쿄고등법원에서 처음으로 교통사고와 뇌척수액 감소증의 인과 관계를 인정하는 판결이 나왔고, 손해보험회사도 이를 인정했다.

2003년 추돌 사고를 당한 사카이시 거주 남성의 경우, 2007년 뇌척수액 누출 진단을 받고 혈액 패치 요법을 통해 증상이 호전되었다. 2011년 7월, 오사카고등법원은 후생노동성 연구반의 발표를 언급하며 뇌척수액 누출을 인정하고 피해자 측에 승소 판결을 내렸다.[54]

2012년 7월에는 요코하마지방법원이 새로운 진단 기준을 바탕으로 사고 가해자에게 손해 배상을 명령하는 판결을 내렸다.[55]

2002년 와카야마시 건설 현장에서 발생한 사고로 뇌척수액 감소증을 동반한 사지 마비 진단을 받은 남성이 제기한 소송에서, 2013년 4월 16일 와카야마지방법원은 노동재해로 인정하고 장애 연금 지급을 명령했다.[56]

5. 뇌척수액 검사

뇌척수액(CSF)은 다양한 신경계 질환의 진단에 사용되며, 일반적으로 요추천자라는 절차를 통해 얻는다.[36] 요추천자는 무균 상태에서 시행되며, 바늘을 지주막하강에 삽입하여, 보통 3번째와 4번째 요추 사이에 시행한다. 뇌척수액은 바늘을 통해 채취하여 검사한다.[34]

검사에는 액체의 색깔 관찰, 뇌척수액 압력 측정, 액체 내 백혈구 및 적혈구 계수 및 확인, 단백질 및 포도당 수치 측정, 그리고 액체 배양 검사가 포함된다.[34][36] 지주막하 출혈은 적혈구와 황색변색으로, 중추신경계 감염(예: 수막염)은 백혈구 수치 상승으로 나타날 수 있다.[36] 뇌척수액 배양 검사를 통해 감염 원인이 되는 미생물을 확인하거나,[34] 중합효소 연쇄 반응(PCR)을 사용하여 바이러스 감염 여부를 확인할 수 있다.[36] 단백질의 총 종류와 특성에 대한 검사는 다발성 경화증, 부종양 증후군, 전신성 홍반 루푸스, 신경육종증, 뇌 혈관염을 포함한 특정 질병을 가리킬 수 있으며;[10] 수분통로 단백질-4와 같은 특정 항체를 검사하여 자가면역 질환 진단에 도움을 줄 수 있다.[10]

요추천자는 두개내압을 측정하는 데에도 사용될 수 있다. 그러나 종양과 같은 특정 상황으로 인해 두개내압이 증가한 것으로 의심되는 경우에는 치명적인 뇌 헤르니아를 유발할 수 있으므로 요추천자를 절대 시행해서는 안 된다.[34]

뇌척수액 검사 소견은 다음과 같다.

- 육안 관찰: 정상적인 뇌척수액은 수양 투명하다. 뇌출혈이나 지주막하출혈의 경우에는 혈액이 섞인다. 뇌척수액 단백이 150mg/dl 이상 증가하면 황색변색(키산토크로미아)이 나타날수 있다. 황달의 경우나 지주막하출혈 후(약 4주)에도 황색조가 관찰될수 있다. 결핵성 뇌수막염에서는 피브린이 석출될 수 있다.

- 혼탁: 백혈구가 200/μl 이상이면 미세한 입자가 관찰되고, 500/μl 이상이면 명확한 혼탁이 나타난다. 혼탁한 뇌척수액은 중증 세균성 뇌수막염 또는 경막외강의 농을 의심해야 한다.

- 혈성: 지속적으로 혈성 뇌척수액이 유출되는 경우에는 지주막하출혈이나 뇌출혈의 뇌실 천공, 척수 영양 혈관으로부터의 출혈 등이 원인이다.

- 키산토크로미아: 뇌척수액을 흰색 물체에 비추어 보았을 때 약간의 색이 있으면 키산토크로미아로 판정한다. 원인은 150mg/dL의 단백 증가, 지주막하출혈, 황달이다. 원심 분리하여 상청액이 투명하면 외상성 뇌척수액, 황색이면 키산토크로미아일 가능성이 높다.

- 현미경 검사: 생후 8주 이후 정상적인 뇌척수액에는 혈액이 유입되지 않으므로 세포 수는 1µL당 5개 이하이다. 세포 수가 증가하면 염증, 출혈, 종양 등이 의심된다. 일반적으로 단핵구(림프구와 단구)만 존재하며, 감염이 없다면 다핵구는 존재하지 않는다.

- 전신 경련 24시간 후에는 뇌척수액 세포 수가 증가하는 경우가 많으며, 최대 80/µL까지 증가한다는 보고도 있다.

- 뇌척수액에서 호산구가 증가하는 경우, 광동주혈선충증, 유극악구충증, 베이리스견회충증 등의 감염성 질환이나 특발성 호산구 증후군, 뇌실복강 단락술, 호지킨병, NSAIDs나 항균제, 사르코이도시스 등이 원인일 수 있다. 달팽이로 제공되는 아프리카의 육상 달팽이가 감염원이 될 수 있다.

- 생화학적 검사: 총 단백질은 정상적으로 15~45 mg/dL이며, 단백질 증가는 염증이나 외상 등을 의심하게 한다. 포도당은 혈당의 1/2~2/3 정도가 정상이며, 적으면 수막염을 의심한다. 클로르는 120~130 mEq가 정상이며, 단백질이 증가하면 클로르가 감소한다. 결핵성 수막염에서는 아데노신 데아미나아제(ADA) 활성이 증가한다.

- 당: 뇌척수액 당/혈당비는 0.6 이하가 이상치이며, 0.4 이하는 세균성 수막염을 강하게 의심한다. 시신경척수염에서 뇌척수액 당이 저하하고, 뇌척수액 세포수가 증가했기 때문에 세균성 수막염과 감별이 필요하게 된 보고가 있다.[46][47]

- 뇌척수액 단백 증가 질환: 각종 감염, 염증성 질환, 뇌혈관 장애, 척수 지주막하강 폐쇄, 탈수초 질환, 뇌종양, 말초신경 장애, 외상, 대사성 질환 등에서 증가한다.

- 뇌척수액 단백 저하 질환: 양성 두개내압 항진증, 갑상선 기능 항진증, 급성 수중독, 뇌척수액 다량 섭취 후 등에서 나타난다.

- 올리고클로날 IgG 밴드: 뇌척수액에서만 보이는 밴드가 2개 이상이면 양성으로, 다발성 경화증 진단에 유용하지만, 다른 신경 면역 질환이나 신경 감염증에서도 양성이 될 수 있어 질환 특이성은 낮다.[49]

- (MBP): MBP 상승은 수초 파괴 항진을 의미하며, 다발성 경화증, 아급성 경화성 전뇌염(SSPE), 신경 매독, 뇌염, 신경 베체트병, 길랭-바레 증후군, 만성 탈수초성 다발신경염(CIDP), HAM, 두부 외상, 뇌경색 급성기, AIDS 치매 복합체 등에서 나타난다.

- 뇌척수액 젖산: 뇌척수액 젖산치가 35mg/dL 이상이면 세균성 수막염 가능성이 높지만, 위양성이 높다.

- 뇌척수액 CRP: 소아에서 뇌척수액 CRP는 세균성 수막염과 무균성 수막염 감별에 유효하다.

- 뇌척수액 TNFα: 급성 세균성 수막염에서 뇌척수액 TNFα는 고치를 나타내며, HSV나 VZV에 의한 바이러스성 수막염에서는 중등도 고치를 나타낸다. 엔테로바이러스에 의한 바이러스성 수막염에서는 고치를 나타내지 않는다.

- 뇌척수액 IL-6: IL-6는 염증성 사이토카인으로, 뇌척수액 IL-6 증가는 뇌척수강 내 염증을 의미한다. 인플루엔자 뇌증, 만성 진행성 신경 베체트, CNS 루푸스 등의 진단에 유용하다.

- 뇌척수액 IL-10: 중추신경계 악성 림프종에서 고치이며, 그 외 뇌종양에서는 증가하지 않아 종양 의심 시 유용한 마커가 된다.[50][51][52] 혈관내 림프종에서는 혈청 IL-10이 마커가 된다.[53]

세균성 수막염에서 항생물질 치료는 뇌척수액 검사 값에 영향을 미친다. 뇌척수액 단백량 감소, 그람 염색 도말 표본에서 세균 동정 어려움, 배양에 의한 세균 분리 가능성 감소 등이 나타나지만, 뇌척수액 백혈구 수나 포도당 값에는 영향을 미치지 않는다.

요추천자가 외상성인 경우, 뇌척수액 내 세포 수 증가가 질병 때문인지 시술로 인한 것인지 검토해야 한다. 적혈구 혼입 시 적혈구 1000/μl당 1mg/dl씩 뇌척수액 단백질이 증가한다.

세균성 수막염 뇌척수액 검사 특징은 개두압 상승, 다핵 백혈구 증가, 뇌척수액 포도당 감소, 뇌척수액 단백 증가이다. 뇌척수액 백혈구 수는 일반적으로 100/μl 이상이며, 전형적으로 1000/μl 이상으로 증가한다.

5. 1. 채취 방법

뇌척수액은 다양한 신경계 질환을 진단하는 데 사용되며, 주로 요추천자를 통해 채취한다.[84][36] 요추천자는 무균 조건에서 거미막밑 공간, 대개는 세 번째와 네 번째 요추 사이에 바늘을 넣어 실시한다.[84][34] 바늘을 통해 수집된 뇌척수액은 세포 수, 단백질, 포도당 농도 등을 검사하여 거미막밑 출혈, 중추신경계 감염 (수막염 등)을 진단하는 데 유용하다.[84] 뇌척수액 배양 검사를 통해 감염의 원인이 된 미생물을 확인할 수 있으며, 중합효소 연쇄 반응(PCR)을 사용하여 바이러스 감염 여부를 확인할 수도 있다.[36] 올리고클론띠(oligoclonal band) 등 정교한 방법으로 다발성 경화증과 같은 염증 상태를 확인할 수 있고,[85] 베타-2 트랜스페린 분석은 뇌척수액 누수를 감지하는 데 매우 민감하고 특이적인 분석법이다.[85]두개골내 압력을 측정할 때 요추천자를 시행하기도 하며,[85] 특정 수두증의 경우 두개골내 압력이 높아지기도 한다.[85] 그러나 종양 등으로 인해 두개골내 압력이 높아진 것으로 의심될 때에는 요추천자를 실시해서는 안 되는데, 뇌 헤르니아를 일으켜 사망에 이르게 할 수 있기 때문이다.[85][34]

요추천자를 받은 사람의 약 1/3은 두통을 경험하며,[85][34] 바늘이 들어간 부위의 통증이나 불편함은 흔한 증상이다.[10] 드물게 멍, 수막염, 요추천자 후 지속적인 뇌척수액 누출과 같은 합병증이 발생할 수 있다.[10]

최초의 요추천자는 1891년 하인리히 이레네우스 퀸케(Heinrich Irenaeus Quincke)가 결핵성 수막염 환자의 두개내압을 낮추기 위해 시행했다. 천자 부위는 야코비선(좌우 장골능의 최고점을 연결한 선. 일반적으로 L4의 극돌기 위를 통과한다.)을 기준으로 결정한다. 일반적으로 척수의 하단은 L1~L2 높이에 있으므로, 그보다 높은 위치에서 천자하면 척수 손상의 위험이 있다. 따라서 천자 부위는 L4-5, L3-4 또는 L5-S1이 일반적으로 선택된다.

요추천자 검사의 금기 사항은 다음과 같다.

- 두개내에 뇌종양이나 뇌출혈과 같은 압박성 병변이 있어 '''두개내압이 항진되어 있을 때'''. 이 경우, 경막하 탈출 또는 소뇌 탈출 등의 뇌탈출을 일으켜 최악의 경우 환자가 사망할 위험이 있다. 따라서 사전에 두부 CT 또는 MRI로 두개내압 항진의 원인이 되는 병태가 없는지 확인하거나, 또는 안저 검사로 울혈 유두(=두개내압 항진 소견)가 없는지 확인해야 한다.

- 천자 부위에 감염증이 있는 경우.

- 출혈 경향이 강한 경우.

- 천자 부위에 척수 혈관 기형이 있는 경우.

성인은 약 150ml의 뇌척수액을 가지고 있지만, 신생아는 30~60ml, 소아는 평균 90ml, 사춘기에는 100ml까지로 유아 및 소아는 성인보다 뇌척수액이 적다. 성인의 경우 분석을 위해 약 10~12ml 정도의 뇌척수액 채취가 가능하지만, 신생아나 유아는 3~5ml 정도의 채취가 권장된다.

뇌압 항진 시에는 의식 수준의 변화, 쿠싱 반사(서맥, 고혈압, 호흡 불규칙), 산동, 대광 반사 소실, 편측성 또는 양측성 외전 신경 마비, 울혈 유두, 항강직, 딸꾹질, 구토, 제뇌 강직 등이 관찰된다. 혼수, 국소 신경 증상, 유두 부종, 확대되고 반응이 불량한 동공, 후두개와의 압박 병변의 징후(뇌신경 장애, 소뇌 증상, 운동 실조 보행)가 있다면 뇌탈출 위험을 평가하기 위해 두부 CT를 촬영하는 것이 좋다.

5. 2. 뇌척수액 검사 정상치

뇌척수액(CSF) 검사는 다양한 신경계 질환의 진단에 사용되며, 일반적으로 요추천자를 통해 뇌척수액을 얻어 시행한다.[36] 요추천자는 무균 상태에서 3번째와 4번째 요추 사이에 바늘을 지주막하강에 삽입하여 뇌척수액을 채취하는 방식으로 진행된다.[34]검사에는 뇌척수액의 색깔 관찰, 압력 측정, 백혈구 및 적혈구 수 측정, 단백질 및 포도당 수치 측정, 배양 검사 등이 포함된다.[34][36] 지주막하 출혈은 적혈구와 황색변색으로, 중추신경계 감염(예: 수막염)은 백혈구 수치 상승으로 나타날 수 있다.[36] 뇌척수액 배양 검사나 중합효소 연쇄 반응(PCR)을 통해 감염 원인균이나 바이러스를 확인할 수 있다.[34][36]

다발성 경화증, 부종양 증후군 등 특정 질병은 단백질 검사로, 자가면역 질환은 수분통로 단백질-4와 같은 특정 항체 검사로 진단할 수 있다.[10] 특발성 두개내압 항진증 및 정상압 수두증과 같은 질환은 뇌척수액 배출을 통해 치료하기도 한다.[10]

요추천자는 두개내압 측정에도 사용되지만, 종양 등으로 인한 두개내압 상승이 의심되는 경우에는 뇌 헤르니아를 유발할 수 있어 시행해서는 안 된다.[34]

뇌척수액의 정상치는 다음과 같다.

IgG 지수는 (뇌척수액 IgG × 혈청 알부민) / (혈액 IgG × 뇌척수액 알부민)으로 계산된다.

정상적인 뇌척수액은 수양 투명하며, 뇌출혈이나 지주막하출혈 시에는 혈액이 섞인다. 단백질이 150mg/dl 이상 증가하면 황색조(키산토크로미아)가 나타나는데, 황달이나 지주막하출혈 후(약 4주)에도 관찰될 수 있다. 뇌수막염으로 백혈구가 많으면 탁하게 보이며, 결핵성 뇌수막염에서는 피브린이 석출될 수 있다.

백혈구가 200/μl 이상이면 미진, 500/μl 이상이면 혼탁이 나타난다. 농양과 같은 백탁한 뇌척수액은 중증 세균성 뇌수막염이나 경막외강 농양을, 지속적인 혈성 뇌척수액은 지주막하출혈, 뇌출혈의 뇌실 천공 등을 시사한다. 키산토크로미아는 150mg/dL의 단백 증가, 지주막하출혈, 황달이 원인이며, 외상성 뇌척수액과 감별을 위해 원심 분리 후 상청액의 투명도를 확인한다.

생후 8주 이후 정상 뇌척수액에는 혈액 유입이 없어 세포 수가 1µL당 5개 이하로 적다. 세포 수가 증가하면 염증, 출혈, 종양 등이 의심되며, 단핵구(림프구와 단구)만 0~5/µL 존재하고, 감염이 없다면 다핵구는 없다. 전신 경련 24시간 후에는 뇌척수액 세포 수가 증가할 수 있다.

생화학적 검사에서는 단백질, 포도당, 염화물 이온(클로르) 등이 검출된다. 총 단백질은 정상적으로 15~45 mg/dL이며, 포도당은 혈당의 1/2~2/3 정도가 정상이다. 클로르는 120~130 mEq가 정상이며, 단백질 증가 시 감소한다. 결핵성 수막염에서는 아데노신 데아미나아제(ADA) 활성이 증가한다.

뇌척수액 당/혈당비는 0.6 이하가 이상치이며, 0.4 이하는 세균성 수막염을 강하게 의심하게 한다. 시신경척수염에서도 뇌척수액 당이 저하될 수 있다.[46][47]

뇌척수액 단백 증가는 감염, 염증, 뇌혈관 장애, 탈수초 질환, 뇌종양, 말초신경 장애, 외상, 대사성 질환 등에서 나타난다. 뇌척수액 단백 저하는 양성 두개내압 항진증, 갑상선 기능 항진증, 급성 수중독 등에서 나타난다.

올리고클로날 IgG 밴드는 중추신경계에서의 IgG 생산을 의미하며, 다발성 경화증 진단에 유용하지만, 다른 신경 면역 질환이나 신경 감염증에서도 양성으로 나타날 수 있다.[49]

(MBP) 상승은 수초 파괴 항진을 의미하며, 다발성 경화증, 뇌염, 신경 베체트병, 길랭-바레 증후군 등에서 나타난다.

뇌척수액 젖산, CRP, TNFα, IL-6, IL-10 등도 뇌척수액 검사에 활용되는 지표들이다. 특히 뇌척수액 IL-10은 중추신경 악성 림프종에서 고치로 나타나 종양 감별에 유용하다.[50][51][52] 혈관내 림프종에서는 혈청 IL-10이 마커가 된다.[53]

5. 3. 질환별 뇌척수액 소견

뇌척수액(CSF)은 다양한 신경계 질환의 진단에 사용되며, 일반적으로 요추천자를 통해 얻는다.[36] 요추천자는 무균 상태에서 시행되며, 바늘을 지주막하강에 삽입하여 뇌척수액을 채취하여 검사한다.[34] 검사에는 액체의 색깔 관찰, 뇌척수액 압력 측정, 액체 내 백혈구 및 적혈구 계수 및 확인, 단백질 및 포도당 수치 측정, 그리고 액체 배양 검사가 포함된다.[34][36]요추천자는 두개내압을 측정하는 데에도 사용될 수 있다. 그러나 종양 등으로 인해 두개내압이 증가한 것으로 의심되는 경우에는 뇌 헤르니아를 유발할 수 있으므로 시행해서는 안 된다.[34]

뇌척수액 검사 소견은 다음과 같다.

- 육안 관찰: 정상적인 뇌척수액은 수양 투명하다. 뇌출혈이나 지주막하출혈의 경우에는 혈액이 섞인다. 뇌척수액 단백이 150mg/dl 이상 증가하면 황색변색(키산토크로미아)이 나타날수 있다. 황달의 경우나 지주막하출혈 후(약 4주)에도 황색조가 관찰될수 있다. 결핵성 뇌수막염에서는 피브린이 석출될 수 있다.

- 혼탁: 백혈구가 200/μl 이상이면 미세한 입자가 관찰되고, 500/μl 이상이면 명확한 혼탁이 나타난다. 혼탁한 뇌척수액은 중증 세균성 뇌수막염 또는 경막외강의 농을 의심해야 한다.

- 혈성: 지속적으로 혈성 뇌척수액이 유출되는 경우에는 지주막하출혈이나 뇌출혈의 뇌실 천공, 척수 영양 혈관으로부터의 출혈 등이 원인이다.

- 키산토크로미아: 뇌척수액을 흰색 물체에 비추어 보았을 때 약간의 색이 있으면 키산토크로미아로 판정한다. 원인은 150mg/dL의 단백 증가, 지주막하출혈, 황달이다. 원심 분리하여 상청액이 투명하면 외상성 뇌척수액, 황색이면 키산토크로미아일 가능성이 높다.

- 현미경 검사: 생후 8주 이후 정상적인 뇌척수액에는 혈액이 유입되지 않으므로 세포 수는 1µL당 5개 이하이다. 세포 수가 증가하면 염증, 출혈, 종양 등이 의심된다. 일반적으로 단핵구(림프구와 단구)만 존재하며, 감염이 없다면 다핵구는 존재하지 않는다.

- 전신 경련 24시간 후에는 뇌척수액 세포 수가 증가하는 경우가 많으며, 최대 80/µL까지 증가한다는 보고도 있다.

- 뇌척수액에서 호산구가 증가하는 경우, 광동주혈선충증, 유극악구충증, 베이리스견회충증 등의 감염성 질환이나 특발성 호산구 증후군, 뇌실복강 단락술, 호지킨병, NSAIDs나 항균제, 사르코이도시스 등이 원인일 수 있다. 달팽이로 제공되는 아프리카의 육상 달팽이가 감염원이 될 수 있다.

- 생화학적 검사: 총 단백질은 정상적으로 15~45 mg/dL이며, 단백질 증가는 염증이나 외상 등을 의심하게 한다. 포도당은 혈당의 1/2~2/3 정도가 정상이며, 적으면 수막염을 의심한다. 클로르는 120~130 mEq가 정상이며, 단백질이 증가하면 클로르가 감소한다. 결핵성 수막염에서는 아데노신 데아미나아제(ADA) 활성이 증가한다.

- 당: 뇌척수액 당/혈당비는 0.6 이하가 이상치이며, 0.4 이하는 세균성 수막염을 강하게 의심한다. 시신경척수염에서 뇌척수액 당이 저하하고, 뇌척수액 세포수가 증가했기 때문에 세균성 수막염과 감별이 필요하게 된 보고가 있다.[46][47]

- 뇌척수액 단백 증가 질환: 각종 감염, 염증성 질환, 뇌혈관 장애, 척수 지주막하강 폐쇄, 탈수초 질환, 뇌종양, 말초신경 장애, 외상, 대사성 질환 등에서 증가한다.

- 뇌척수액 단백 저하 질환: 양성 두개내압 항진증, 갑상선 기능 항진증, 급성 수중독, 뇌척수액 다량 섭취 후 등에서 나타난다.

- 올리고클로날 IgG 밴드: 뇌척수액에서만 보이는 밴드가 2개 이상이면 양성으로, 다발성 경화증 진단에 유용하지만, 다른 신경 면역 질환이나 신경 감염증에서도 양성이 될 수 있어 질환 특이성은 낮다.[49]

- (MBP): MBP 상승은 수초 파괴 항진을 의미하며, 다발성 경화증, 아급성 경화성 전뇌염(SSPE), 신경 매독, 뇌염, 신경 베체트병, 길랭-바레 증후군, 만성 탈수초성 다발신경염(CIDP), HAM, 두부 외상, 뇌경색 급성기, AIDS 치매 복합체 등에서 나타난다.

- 뇌척수액 젖산: 뇌척수액 젖산치가 35mg/dL 이상이면 세균성 수막염 가능성이 높지만, 위양성이 높다.

- 뇌척수액 CRP: 소아에서 뇌척수액 CRP는 세균성 수막염과 무균성 수막염 감별에 유효하다.

- 뇌척수액 TNFα: 급성 세균성 수막염에서 뇌척수액 TNFα는 고치를 나타내며, HSV나 VZV에 의한 바이러스성 수막염에서는 중등도 고치를 나타낸다. 엔테로바이러스에 의한 바이러스성 수막염에서는 고치를 나타내지 않는다.

- 뇌척수액 IL-6: IL-6는 염증성 사이토카인으로, 뇌척수액 IL-6 증가는 뇌척수강 내 염증을 의미한다. 인플루엔자 뇌증, 만성 진행성 신경 베체트, CNS 루푸스 등의 진단에 유용하다.

- 뇌척수액 IL-10: 중추신경계 악성 림프종에서 고치이며, 그 외 뇌종양에서는 증가하지 않아 종양 의심 시 유용한 마커가 된다.[50][51][52] 혈관내 림프종에서는 혈청 IL-10이 마커가 된다.[53]

세균성 수막염에서 항생물질 치료는 뇌척수액 검사 값에 영향을 미친다. 뇌척수액 단백량 감소, 그람 염색 도말 표본에서 세균 동정 어려움, 배양에 의한 세균 분리 가능성 감소 등이 나타나지만, 뇌척수액 백혈구 수나 포도당 값에는 영향을 미치지 않는다.

요추천자가 외상성인 경우, 뇌척수액 내 세포 수 증가가 질병 때문인지 시술로 인한 것인지 검토해야 한다. 적혈구 혼입 시 적혈구 1000/μl당 1mg/dl씩 뇌척수액 단백질이 증가한다.

세균성 수막염 뇌척수액 검사 특징은 개두압 상승, 다핵 백혈구 증가, 뇌척수액 포도당 감소, 뇌척수액 단백 증가이다. 뇌척수액 백혈구 수는 일반적으로 100/μl 이상이며, 전형적으로 1000/μl 이상으로 증가한다.

참조

[1]

논문

Anatomy and physiology of cerebrospinal fluid

2011-12-01

[2]

논문

Cerebrospinal fluid outflow: a review of the historical and contemporary evidence for arachnoid villi, perineural routes, and dural lymphatics

2021-03-01

[3]

논문

Flow of cerebrospinal fluid is driven by arterial pulsations and is reduced in hypertension

2018-11-01

[4]

논문

Protein size and cerebrospinal fluid composition

1974-12-01

[5]

논문

Ultrasensitive stain for proteins in polyacrylamide gels shows regional variation in cerebrospinal fluid proteins

1981-03-01

[6]

논문

Barrier mechanisms in the brain, I. Adult brain

1999-01-01

[7]

서적

Clinical Methods: The History, Physical, and Laboratory Examinations

Butterworths

1990-01-01

[8]

서적

Larsen's human embryology

Churchill Livingstone/Elsevier

[9]

서적

The Human Nervous System

Humana Press

[10]

논문

Cerebrospinal fluid and lumbar puncture: a practical review

2012-08-01

[11]

논문

A paravascular pathway facilitates CSF flow through the brain parenchyma and the clearance of interstitial solutes, including amyloid β

2012-08-01

[12]

서적

Adams and Victor's principles of neurology

McGraw-Hill Medical Pub. Division

2005-01-01

[13]

논문

Cerebrospinal fluid cytotoxicity in amyotrophic lateral sclerosis: a systematic review of in vitro studies

[14]

논문

Defining novel functions for cerebrospinal fluid in ALS pathophysiology

2020-08-01

[15]

서적

Cerebrospinal Fluid in Clinical Practice

https://books.google[...]

Elsevier Health Sciences

2018-04-14

[16]

논문

Cerebrospinal Fluid-Basic Concepts Review

2023-05-01

[17]

논문

Miller's Anesthesia, 9th ed

http://dx.doi.org/10[...]

2020-06-01

[18]

논문

Post-dural puncture headaches in children. A literature review

2003-03-01

[19]

서적

Basic clinical neuroscience

Lippincott Williams & Wilkins

[20]

서적

Textbook of medical physiology

W.B. Saunders

[21]

서적

Guyton and Hall textbook of medical physiology

Saunders/Elsevier

2011-01-01

[22]

논문

Planar polarity of ependymal cilia

2012-02-01

[23]

논문

Experimental determination of net protein charge and Atot and Ka of nonvolatile buffers in human plasma

https://journals.phy[...]

2023-08-18

[24]

서적

Anatomy and Physiology

McGraw Hill

[25]

논문

Iodine, PUFAs and Iodolipids in Health and Disease: An Evolutionary Perspective

[26]

논문

A new look at cerebrospinal fluid movement

[27]

논문

Arterial supply and venous drainage of the choroid plexus of the human lateral ventricle in the prenatal period as revealed by vascular corrosion casts and SEM

https://journals.via[...]

2008-08-01

[28]

논문

The choroid plexus of the fourth ventricle and its arteries

2005-08-01

[29]

논문

The importance of lymphatics in cerebrospinal fluid transport

[30]

웹사이트

Chapter 14 – Cerebrospinal Fluid :THE NORMAL CSF

http://neuropatholog[...]

Northeast Ohio Medical University

2014-12-25

[31]

서적

Davidson's principles and practice of medicine

Churchill Livingstone/Elsevier

[32]

서적

Harrison's Principles of Internal Medicine

McGraw-Hill Professional

2015-01-01

[33]

웹사이트

Hydrocephalus Fact Sheet

https://www.ninds.ni[...]

National Institute of Neurological Disorders and Stroke

2017-05-19

[34]

서적

Davidson's principles and practice of medicine

Churchill Livingstone/Elsevier

[35]

논문

Meningiomas: the role of preoperative angiography and embolization

2003-10-01

[36]

저널

Cerebrospinal fluid analysis

http://www.aafp.org/[...]

2003-09-00

[37]

웹사이트

Intrathecal Chemotherapy for Cancer Treatment {{!}} CTCA

http://www.cancercen[...]

[38]

저널

Intrathecal drug spread

2004-10-00

[39]

서적

Liquorpheresis: Cerebrospinal Fluid Filtration to Treat CNS Conditions

Springer Cham

[40]

저널

ATP-Responsive Drug Delivery Systems

http://www.tandfonli[...]

2016-03-03

[41]

저널

A note from history: discovery of the cerebrospinal fluid

http://www.annclinla[...]

[42]

서적

Functional Anatomy and Physiology of Domestic Animals

https://books.google[...]

John Wiley & Sons

2013

[43]

논문

A proposed model of cerebrospinal fluid circulation: observations with radionuclide cisternography

1996

[44]

논문

Integration of the subarachnoid space and lymphatics: is it time to embrace a new concept of cerebrospinal fluid absorption?

2005

[45]

저널

Management of Intracranial Hypertension

https://www.ncbi.nlm[...]

2008-05-00

[46]

저널

2009-02-00

[47]

저널

2016

[48]

저널

2005-06-00

[49]

저널

2004-02-00

[50]

저널

2014-09-00

[51]

저널

2000-01-00

[52]

저널

2012-03-00

[53]

저널

2020-07-00

[54]

뉴스

訴訟:髄液漏れ「事故で発症」 最新研究を考慮、被害者側が逆転勝訴--大阪高裁

http://mainichi.jp/s[...]

毎日新聞

2011-09-02

[55]

뉴스

髄液減少症:新基準で認定 画像判定を採用 横浜地裁

http://mainichi.jp/s[...]

毎日新聞

2012-08-26

[56]

뉴스

脳脊髄液減少症:和歌山地裁で労災認定 障害年金の支給命令

http://mainichi.jp/s[...]

毎日新聞

2013-04-17

[57]

서적

CIBA원색도해의학총서

도서출판 정담

2000-03-10

[58]

서적

Cerebrospinal Fluid in Clinical Practice

http://books.google.[...]

Elsevier Health Sciences

[59]

서적

Textbook of medical physiology

W.B. Saunders

2005

[60]

서적

Anatomy and Physiology

https://archive.org/[...]

McGraw Hill

2012

[61]

저널

A new look at cerebrospinal fluid circulation

[62]

저널

Lymphatic CSF absorption pathways in neonatal sheep revealed by [[sub arachnoid]] injection of Microfil

2003

[63]

저널

The importance of lymphatics in cerebrospinal fluid transport

[64]

저널

Protein size and CSF composition

[65]

저널

Barrier mechanisms in the brain, I. Adult brain

http://onlinelibrary[...]

[66]

웹인용

Chapter 14 - Cerebrospinal Fluid :THE NORMAL CSF

http://neuropatholog[...]

Northeast Ohio Medical University

2013-01-00

[67]

저널

Ultrasensitive stain for proteins in polyacrylamide gels shows regional variation in cerebrospinal fluid proteins

1981-03-00

[68]

저널

The cerebrospinal fluid immunoglobulin G index as a diagnostic aid in multiple sclerosis: a Bayesian approach

http://www.clinchem.[...]

1982-02-00

[69]

웹사이트

PATHOLOGY 425 CEREBROSPINAL FLUID

http://www.pathology[...]

Department of Pathology and Laboratory Medicine at the University of British Columbia

[70]

서적

Cerebrospinal Fluid in Clinical Practice

http://books.google.[...]

Saunders Elsevier

[71]

웹사이트

Normal reference range Table

http://pathcuric1.sw[...]

2011-12-25

[72]

웹사이트

Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics

http://www.cpy.cuhk.[...]

Elsevier Saunders

2015-01-05

[73]

웹사이트

Lab Manual for SFGH > PROTEIN, CSF - IgG INDEX

http://labmed.ucsf.e[...]

2015-01-05

[74]

웹사이트

Standardization of procedures and methods in neuroimmunology

http://www.aini.it/f[...]

2013-10-21

[75]

문서

Derived from mmHg values using 0.133322 kPa/mmHg

[76]

서적

Larsen's human embryology

https://archive.org/[...]

Churchill Livingstone/Elsevier

2015-01-05

[77]

서적

The Human Nervous System

Humana Press

[78]

서적

Anatomy and Physiology: The Unity of Form and Function

McGraw Hill

[79]

서적

Adams and Victor's Principles of Neurology

McGraw-Hill Professional

2005-03-29

[80]

저널

A paravascular pathway facilitates CSF flow through the brain parenchyma and the clearance of interstitial solutes, including amyloid β

2012-08

[81]

저널

Sleep drives metabolite clearance from the adult brain

2013-10

[82]

웹인용

Hydrocephalus: Myths, New Facts, Clear Directions

http://www.ninds.nih[...]

NIH

2011-03-10

[83]

웹인용

Hydrocephalus Fact Sheet

http://www.ninds.nih[...]

National Institute of Neurological Disorders and Stroke

2014-04-16

[84]

저널

CSF analysis

http://www.aafp.org/[...]

2003-09

[85]

서적

Davidson's principles and practice of medicine

Churchill Livingstone/Elsevier

[86]

저널

Diagnosis-independent Alzheimer disease biomarker signature in cognitively normal elderly people

2010-08

[87]

저널

Sharpen that needle

2010-08

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com