상품물신성

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

상품물신성은 카를 마르크스가 자본론에서 제시한 개념으로, 상품의 구매와 판매 과정에서 사회적 관계가 사물 간의 관계로 나타나는 현상을 설명한다. 시장에서 상품은 인격화되지 않은 형태로 나타나 생산에 내재된 사회적 관계를 모호하게 만들며, 상품의 가치가 마치 상품 자체의 속성인 것처럼 여겨지게 된다. 이러한 현상은 사회적 명성, 사물화, 문화 산업, 윤리적 소비 등 다양한 현대 사회 현상에 적용되어 연구되며, 지적 재산이나 예술의 상품화와 같은 분야에서도 나타난다. 비판적으로는 상품 가치가 인간의 노동과 관계를 가리는 불투명성을 지적한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 마르크스주의 경제학 - 유럽중심주의

유럽중심주의는 유럽의 문화, 역사, 가치관을 세계의 표준으로 간주하고 다른 문화권을 유럽 중심으로 해석하는 사상으로, 서구 우위와 식민지 확장을 배경으로 강화되었으나 탈식민화 이후 비판받으며 다양한 분야에서 대안적 관점이 등장하였고 현대에도 여러 영역에서 영향력과 비판적 논의가 지속되고 있다. - 마르크스주의 경제학 - 자본 축적

자본 축적은 부의 증가와 재분배를 포함하는 경제 현상으로, 이윤, 저축, 자본재 투자 등으로 측정되며, 경제 성장과 관련되지만 마르크스주의에서는 자본주의 모순으로, 현대 경제학에서는 자본 형성으로 간주되며, 사회적, 정치적 권력 관계와도 연관된다.

2. 개념

상품 물신성은 카를 마르크스가 그의 저서 자본론: 정치경제학 비판(1867) 제1장에서 제시한 핵심 개념이다.[3] 이는 자본주의 사회에서 상품 생산과 교환을 통해 형성되는 특정한 사회적 관계를 설명한다. 즉, 사람들 사이의 노동과 사회적 관계가 시장에서는 마치 상품 자체들 사이의 객관적인 속성이나 관계로 나타나는 현상을 의미한다.[4] 이러한 물신성은 상품 생산의 배후에 있는 실제 인간 관계를 은폐하는 경향이 있다.[6]

2. 1. 상품 물신성의 정의

자본론: 정치경제학 비판(1867)의 첫 장에서 제시된 개념으로, 노동을 통한 사회적 관계가 상품(재화와 서비스)의 구매와 판매 과정에서 어떻게 드러나는지를 설명한다. 시장에서 상품을 만드는 사람, 그 상품이 누구를 위한 것인지, 생산에 들어간 시간 등 인간 사이의 사회적 관계는 마치 상품 자체들 사이의 관계인 것처럼 나타난다.[3]상업적 교환 과정에서 상품은 생산 과정에 담긴 사회적 관계를 가리고 비인격적인 모습으로 나타난다.[4] 마르크스는 상품 물신성의 사회학을 다음과 같이 설명했다.

: 이와 반대로, 상품 형태와 노동의 산물인 가치 관계는 상품의 물리적 본질 및 이로부터 발생하는 물질적 관계와 전혀 관련이 없다. 그것은 단지 인간들 사이의 명확한 사회적 관계일 뿐이며, 여기서는 그들에게 사물 간의 관계라는 환상적인 형태를 취한다. 따라서 비유를 찾기 위해서는 종교의 흐릿한 영역으로 날아갈 수밖에 없다. 거기에서 인간의 두뇌의 산물은 자체적인 생명을 부여받아 서로 및 인류와 관계를 맺는 자율적인 존재로 나타난다. 상품의 세계에서도 인간의 손의 산물과 마찬가지이다. 나는 이것을 상품으로 생산되자마자 노동의 산물에 부착되는 물신주의라고 부르며, 따라서 상품의 생산과 분리될 수 없다.[5]

마르크스에 따르면, 상품 물신성은 자본 소유자가 상품 생산에 얽힌 복잡한 사회적 관계를 의도적으로 외면하거나 무관심하게 만드는 방식으로 작동한다.[6]

2. 2. 상품 물신성의 작동 원리

자본론: 정치경제학 비판 (1867) 제1장에서는 상품 물신성이라는 개념을 통해, 노동의 사회적 관계가 상품(재화와 서비스)의 구매와 판매 과정에서 어떻게 왜곡되어 나타나는지를 설명한다. 시장에서는 생산 과정에 참여하는 사람들 사이의 관계(누가 무엇을 만들고, 누구를 위해 일하는지, 생산에 얼마나 시간이 걸리는지 등)가 상품 자체의 관계로 둔갑하여 나타난다.[3]상업적 교환 과정에서 상품은 마치 스스로 가치를 지닌 독립적인 존재처럼 보이며, 그 생산 과정에 숨겨진 사람들 간의 사회적 관계를 가린다.[4] 마르크스는 상품 물신성의 사회학을 다음과 같이 설명했다. 상품 형태와 노동 생산물의 가치 관계는 상품의 물리적 본질이나 그로부터 발생하는 물질적 관계와는 전혀 관련이 없다. 그것은 본질적으로 사람들 사이의 명확한 사회적 관계이지만, 상품 교환 과정에서는 마치 사물들 사이의 관계라는 환상적인 형태를 띤다. 마르크스는 이를 종교 영역에 빗대어 설명했는데, 인간 두뇌의 산물(관념)이 마치 스스로 생명을 부여받아 자율적인 존재처럼 나타나듯, 상품 세계에서도 인간 손의 산물(상품)이 그와 같이 나타난다고 보았다. 그는 이것을 "상품으로 생산되자마자 노동의 산물에 부착되는 물신주의"라고 명명했으며, 이는 상품 생산과 분리될 수 없는 특징이라고 주장했다.[5]

마르크스에 따르면, 자본 소유자가 상품을 생산하는 관계적 전체를 적극적으로 무시하거나 무관심을 유지할 때 상품 물신성의 작동이 더욱 강화된다.[6]

3. 역사적 발전

칼 마르크스는 상품 물신성이라는 개념을 그의 사상 발전 과정 속에서 점진적으로 형성하고 발전시켰다. 이 개념은 단순히 경제 현상 분석에만 국한된 것이 아니라, 종교 비판, 철학적 논의, 그리고 민족지학적 연구 등 다양한 지적 배경 속에서 형성되었다.

마르크스는 초기에 샤를 드 브로스, 오귀스트 콩트, 루트비히 포이어바흐 등 선대 사상가들의 물신주의에 대한 논의에서 영향을 받았다.[7][8][9][10][11] 그는 1842년 칼 하인리히 헤르메스의 종교관을 비판하면서 물신주의를 '감각적 욕구의 종교'로 규정하며 처음으로 이 개념을 사용했다.[12][13][14][15] 같은 해 『라인 신문』 기고문에서는 스페인인들의 금에 대한 태도와 라인란트 지방 사람들의 나무에 대한 태도를 비교하며 물신주의를 경제적 현상과 연결하기 시작했다.[16]

이후 마르크스는 『1844년 경제학 철학 수고』에서 화폐 물신주의를 다루었고,[17] 『경제학 비판 요강』(Grundrisse, 1859)과 『정치경제학 비판 요강』(1859) 등 주요 저작을 통해 물신주의 개념을 더욱 정교하게 발전시켜 나갔다.[19] 특히 그는 프레데리크 바스티아와 같은 자유주의 경제학자들이 자본주의적 관계를 자연적이고 영원한 것처럼 묘사하는 것을 비판하면서, 이러한 사고방식의 기저에 물신주의가 있음을 지적했다.

마침내 『자본론』(1867)에서 마르크스는 상품 물신성 이론을 완성하여 자본주의 사회의 핵심적인 특징으로 제시했다.[5] 그는 상품 생산 사회에서는 인간 사이의 사회적 관계가 상품(사물) 사이의 관계로 나타나며, 이 과정에서 상품 자체가 마치 고유한 가치와 힘을 가진 것처럼 여겨지는 현상을 '상품 물신성'이라고 명명했다. 이는 자본주의 사회에서 생산 과정의 사회적 본질이 어떻게 은폐되는지를 설명하는 중요한 개념으로 자리 잡았다.[20][21]

3. 1. 물신주의 개념의 기원

상품 물신성이라는 개념은 칼 마르크스가 종교적 미신 분석과 정치 경제학자들의 신념 비판 과정에서 '물신'과 '물신주의'라는 용어를 사용한 데서 비롯되었다.[7] 마르크스는 종교의 기원에 대한 유물론적 이론을 제시한 샤를 드 브로스의 저서 ''물신 숭배''(1760)에서 '물신주의' 개념을 차용했다.[8][9] 또한 1840년대 오귀스트 콩트의 물신주의에 대한 철학적 논의와 루트비히 포이어바흐의 종교에 대한 심리학적 해석 역시 마르크스가 상품 물신성 개념을 발전시키는 데 영향을 주었다.[10][11]

마르크스가 처음으로 물신주의를 언급한 것은 1842년, 종교적 근거를 들어 독일을 옹호하는 칼 하인리히 헤르메스의 신문 기사에 대한 반박문에서였다.[12] 헤르메스는 독일 철학자 헤겔과 마찬가지로 물신주의를 가장 조잡한 형태의 종교로 보았다. 마르크스는 이러한 주장을 반박하며, 인간을 "감각적인 욕구보다 높이는 것"이 종교라는 헤르메스의 정의를 거부했다. 대신 마르크스는 물신주의를 "감각적 욕구의 종교"로 규정했다. 즉, 물신 숭배자는 자신의 욕망 때문에 무생물이 마치 초자연적인 힘을 가진 것처럼 믿게 되며, 그 대상이 자신의 욕망을 충족시켜 줄 것이라고 환상을 품는다는 것이다. 따라서 물신 숭배자의 조잡한 욕구는 물신이 더 이상 쓸모없어지면 그것을 파괴하게 만든다고 설명했다.[13][14][15]

이후 마르크스는 1842년 ''라인 신문''(Rheinische Zeitung)에 기고한 "나무 절도에 관한 법률에 대한 논쟁"이라는 글에서 스페인 사람들의 금에 대한 물신주의와 라인란트 지방 사람들의 나무에 대한 상품 물신주의를 비교하며 다시 물신주의를 언급했다.[16]

: 쿠바의 야만인들은 금을 스페인 사람들의 물신으로 간주했다. 그들은 금을 기리는 축제를 열고, 금을 중심으로 원을 그리며 노래를 불렀고, 그것을 바다에 던졌다. 만약 쿠바의 야만인들이 라인 주 의회 회의에 참석했다면, 그들은 나무를 라인란트인들의 물신으로 간주하지 않았을까? 그러나 다음 회의에서는 동물 숭배가 이 물신주의와 관련이 있다는 것을 알게 되었을 것이고, 그들은 인간을 구하기 위해 토끼를 바다에 던졌을 것이다.

''1844년 경제철학 수고''에서 마르크스는 유럽의 귀금속 화폐 물신에 대해 이야기했다.

: 아직 귀금속의 감각적인 화려함에 현혹되어 금전의 물신주의자인 국가들은 아직 완전히 발전된 화폐 국가가 아니다. [프랑스와 영국의] 대비에 주목하라. 이론적 수수께끼의 해결이 실천의 과제이고 실천을 통해 이루어지는 정도, 즉 진정한 실천이 실제적이고 긍정적인 이론의 조건이 되는 정도는 물신주의에서 예를 들어 보여진다. 물신 숭배자의 감각 의식은 그리스인의 그것과 다르다. 왜냐하면 그의 감각적 존재가 다르기 때문이다. 감각과 정신 사이의 추상적인 적대감은 인간의 자연에 대한 감정, 자연에 대한 인간의 감각, 따라서 인간의 자연적 감각이 아직 인간의 노동에 의해 생산되지 않는 한 필요하다.[17]

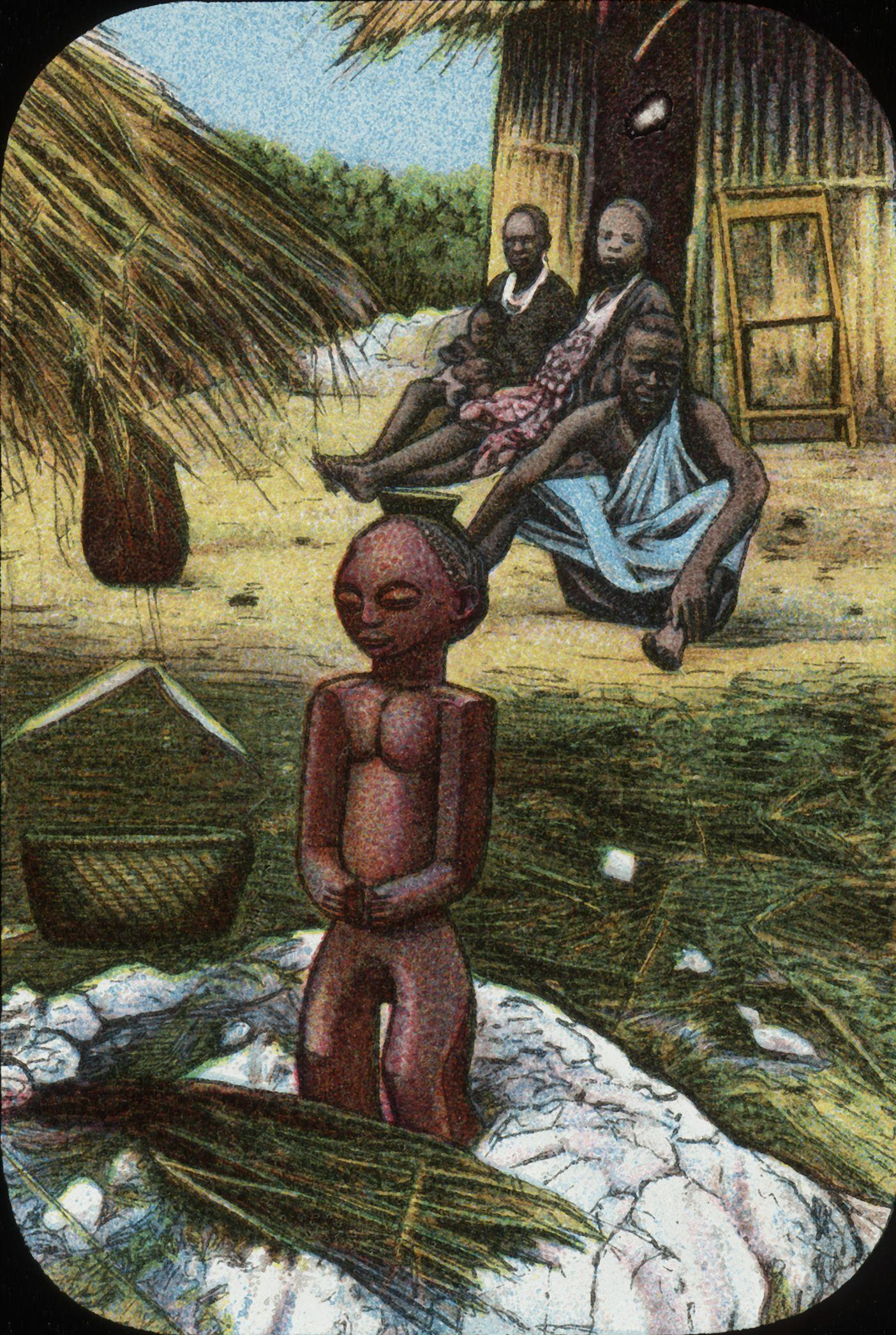

마르크스는 민족지학 관련 기록에서도 존 러벅의 ''문명 기원과 인간의 원시 상태: 야만인의 정신적, 사회적 조건''(1870)에 대한 고고학 보고서를 논평하며 물신주의를 언급했다.[18] 또한 ''경제학 비판 요강''(Grundrisse, 1859)에서는 프랑스의 자유주의 경제학자 프레데리크 바스티아의 주장을 비판하며 물신과 물신주의에 대해 다음과 같이 말했다.

: 실제 역사에서 임금 노동은 노예제와 농노제의 해체, 즉 동양과 슬라브 민족과 같은 공동 소유의 쇠퇴, 그리고 그 적절하고 시대적인 형태, 즉 노동의 사회적 존재 전체를 차지하는 형태는 길드 경제의 쇠퇴와 몰락, 신분 제도의 몰락, 노동 및 현물 소득, 농촌 부업으로 수행되는 산업, 소규모 봉건적 농업 등에서 발생한다. 이 모든 실제 역사적 전환에서 임금 노동은 노동이 모든 면에서 고정된 관계의 해체, 즉 그 소득, 내용, 위치, 범위 등의 소멸로 나타난다. 따라서 노동의 안정성과 그 보상의 부정으로 나타난다. 아프리카인의 물신에서 볼테르의 "최고 존재"로, 또는 북미 야만인의 사냥 장비에서 잉글랜드 은행의 자본으로의 직접적인 전환은 바스티아의 어부에서 임금 노동자로의 전환만큼이나 터무니없이 역사에 반하는 것은 아니다.[19]

''정치경제학 비판을 위하여''(1859)에서 마르크스는 존 램지 맥컬로흐가 ''정치경제학의 기원, 진보, 특수 목적 및 중요성에 대한 담론''(1825)에서 "자연 상태에서 물질은 ... 항상 가치가 없다"고 주장한 것을 언급하며, 마르크스는 이에 동의하면서 "이것은 맥컬로흐조차도 '물질'과 반 다스의 유사한 무관함이 가치의 요소라고 주장하는 독일 '사상가'의 물신주의보다 얼마나 높이 서 있는지를 보여준다"고 덧붙였다.

마지막으로 ''자본론''(Capital: Critique of Political Economy, Volume 1, 1867)의 부록 원고인 "생산의 직접적인 과정의 결과"(c. 1864)에서 마르크스는 다음과 같이 기술했다.

: ... 우리는 자본주의적 생산 과정에서 자본이 '생산 수단'과 자본으로 정의되는 '객체'로서 존속하는 [유형 가치의] '불가분한 융합'을 발견하는데, 우리가 실제로 직면하고 있는 것은 생산의 명확한 사회적 관계이다. 결과적으로 이 생산 방식에 포함된 '제품'은 그것을 다루는 사람들에 의해 상품과 동일시된다. 이것이 바로 정치 경제학자들의 물신주의의 기초를 형성한다.[20]

결론적으로, 칼 마르크스는 경제학 및 민족지학 연구에서 얻은 '물신'과 '물신주의' 개념을 상품 물신주의 이론으로 발전시키는 데 적용했다. 이 이론은 경제적 추상 개념(가치 등)이 사람들의 심리 속에서 마치 스스로 고유한 가치를 지닌 객관적인 사물처럼 재현되고, 사람들이 이를 실제라고 믿게 되는 현상을 설명한다.[21]

3. 2. 마르크스의 초기 언급

상품 물신성이라는 개념은 칼 마르크스가 종교적 미신에 대한 분석과 정치 경제학자들의 신념에 대한 비판 과정에서 "물신"과 "물신주의"를 언급한 데서 비롯되었다.[7] 마르크스는 종교의 기원에 대한 유물론적 이론을 제시한 샤를 드 브로스의 ''물신 숭배의 숭배''(1760)에서 "물신주의" 개념을 가져왔다.[8][9] 또한, 1840년대 오귀스트 콩트의 물신주의에 대한 철학적 논의와 루트비히 포이어바흐의 종교에 대한 심리학적 해석 역시 마르크스의 상품 물신성 이론 발전에 영향을 미쳤다.[10][11]

마르크스가 처음으로 물신주의를 언급한 것은 1842년, 종교적 근거로 독일을 옹호하는 칼 하인리히 헤르메스의 신문 기사에 대한 답변에서였다.[12] 헤르메스는 독일 철학자 헤겔처럼 물신주의를 가장 조잡한 형태의 종교로 보았다. 마르크스는 이러한 주장을 반박하며, 인간을 "감각적인 욕구보다 높이는" 것이 종교라는 헤르메스의 정의를 거부했다. 대신 마르크스는 물신주의를 "감각적 욕구의 종교"로 규정하며, 욕망의 환상이 물신 숭배자로 하여금 무생물이 자신의 욕망을 충족시켜 줄 것이라고 믿게 만든다고 설명했다. 따라서 물신 숭배자의 조잡한 욕구는 물신이 더 이상 쓸모없어지면 그것을 파괴하게 된다고 보았다.[13][14][15]

다음으로 물신주의가 언급된 것은 1842년 ''라인 신문(Rheinische Zeitung)''에 실린 "나무 절도에 관한 법률에 대한 논쟁" 기사에서였다. 여기서 마르크스는 스페인인들의 금에 대한 물신주의와 라인란트 지방 사람들의 나무 상품에 대한 물신주의를 비교하며 다음과 같이 썼다.[16]

: 쿠바의 야만인들은 금을 스페인 사람들의 물신으로 간주했다. 그들은 금을 기리는 축제를 열고, 금을 중심으로 원을 그리며 노래를 불렀고, 그것을 바다에 던졌다. 만약 쿠바의 야만인들이 라인 주 의회 회의에 참석했다면, 그들은 나무를 라인란트인들의 물신으로 간주하지 않았을까? 그러나 다음 회의에서는 동물 숭배가 이 물신주의와 관련이 있다는 것을 알게 되었을 것이고, 그들은 인간을 구하기 위해 토끼를 바다에 던졌을 것이다.

''1844년 경제학 철학 수고''에서는 유럽의 귀금속 화폐 물신에 대해 논했다.

: 아직 귀금속의 감각적인 화려함에 현혹되어 금전의 물신주의자인 국가들은 아직 완전히 발전된 화폐 국가가 아니다. [프랑스와 영국의] 대비에 주목하라. 이론적 수수께끼의 해결이 실천의 과제이고 실천을 통해 이루어지는 정도, 즉 진정한 실천이 실제적이고 긍정적인 이론의 조건이 되는 정도는 물신주의에서 예를 들어 보여진다. 물신 숭배자의 감각 의식은 그리스인의 그것과 다르다. 왜냐하면 그의 감각적 존재가 다르기 때문이다. 감각과 정신 사이의 추상적인 적대감은 인간의 자연에 대한 감정, 자연에 대한 인간의 감각, 따라서 인간의 자연적 감각이 아직 인간의 노동에 의해 생산되지 않는 한 필요하다.[17]

마르크스는 자신의 민족지학 노트에서 존 러벅의 ''문명 기원과 인간의 원시 상태: 야만인의 정신적, 사회적 조건''(1870)에 대한 고고학 보고서를 논평하기도 했다.[18] ''경제학 비판 요강''(Grundrisse, 1859)에서는 프랑스 경제학자 프레데리크 바스티아의 자유주의적 주장을 비판하며 물신과 물신주의에 대해 다음과 같이 언급했다.

: 실제 역사에서 임금 노동은 노예제와 농노제의 해체, 즉 동양과 슬라브 민족과 같은 공동 소유의 쇠퇴, 그리고 그 적절하고 시대적인 형태, 즉 노동의 사회적 존재 전체를 차지하는 형태는 길드 경제의 쇠퇴와 몰락, 신분 제도의 몰락, 노동 및 현물 소득, 농촌 부업으로 수행되는 산업, 소규모 봉건적 농업 등에서 발생한다. 이 모든 실제 역사적 전환에서 임금 노동은 노동이 모든 면에서 고정된 관계의 해체, 즉 그 소득, 내용, 위치, 범위 등의 소멸로 나타난다. 따라서 노동의 안정성과 그 보상의 부정으로 나타난다. 아프리카인의 물신에서 볼테르의 "최고 존재"로, 또는 북미 야만인의 사냥 장비에서 잉글랜드 은행의 자본으로의 직접적인 전환은 바스티아의 어부에서 임금 노동자로의 전환만큼이나 터무니없이 역사에 반하는 것은 아니다.[19]

''정치경제학 비판 요강''(1859)에서는 존 램지 맥컬로흐가 "정치경제학의 기원, 진보, 특수 목적 및 중요성에 대한 담론''(1825)에서 "자연 상태에서 물질은 ... 항상 가치가 없다"고 말한 것을 언급하며, 마르크스는 이에 동의하면서 "이것은 맥컬로흐조차도 '물질'과 반 다스의 유사한 무관함이 가치의 요소라고 주장하는 독일 '사상가'의 물신주의보다 얼마나 높이 서 있는지를 보여준다"고 덧붙였다.

또한, ''자본론''(Capital: Critique of Political Economy, Volume 1, 1867)의 부록 원고인 "생산의 직접적인 과정의 결과"(c. 1864)에서 마르크스는 다음과 같이 말했다.

: ... 우리는 자본주의적 생산 과정에서 자본이 '생산 수단'과 자본으로 정의되는 '객체'로서 존속하는 [유형 가치의] '불가분한 융합'을 발견하는데, 우리가 실제로 직면하고 있는 것은 생산의 명확한 사회적 관계이다. 결과적으로 이 생산 방식에 포함된 '제품'은 그것을 다루는 사람들에 의해 상품과 동일시된다. 이것이 바로 정치 경제학자들의 물신주의의 기초를 형성한다.[20]

결론적으로, 칼 마르크스는 경제학 및 민족지학 연구에서 얻은 "물신"과 "물신주의" 개념을 상품 물신주의 이론으로 발전시켰다. 이 이론은 경제적 추상 개념인 '가치'가 심리적으로 구체적인 사물로 변형되고(재현), 사람들이 그 사물 자체에 고유한 가치가 있다고 믿게 되는 현상을 설명한다.[21]

3. 3. 1844년 경제학 철학 수고

상품 물신성은 칼 마르크스가 종교적 미신에 대한 분석과 정치 경제학자들의 신념에 대한 비판에서 "물신"과 "물신주의"를 언급한 것에서 유래했다.[7] 마르크스는 종교의 기원에 대한 유물론적 이론을 제시한 샤를 드 브로스의 ''물신 숭배의 숭배''(1760)에서 "물신주의"라는 개념을 빌려왔다.[8][9] 게다가 1840년대에 오귀스트 콩트의 물신주의에 대한 철학적 논의와 루트비히 포이어바흐의 종교에 대한 심리학적 해석 또한 마르크스의 상품 물신성 발전에 영향을 미쳤다.[10][11]

''1844년 경제학 철학 수고''에서 마르크스는 유럽의 귀금속 화폐 물신에 대해 다음과 같이 이야기했다.

"아직 귀금속의 감각적인 화려함에 현혹되어 금전의 물신주의자인 국가들은 아직 완전히 발전된 화폐 국가가 아니다. [프랑스와 영국의] 대비에 주목하라. 이론적 수수께끼의 해결이 실천의 과제이고 실천을 통해 이루어지는 정도, 즉 진정한 실천이 실제적이고 긍정적인 이론의 조건이 되는 정도는 물신주의에서 예를 들어 보여진다. 물신 숭배자의 감각 의식은 그리스인의 그것과 다르다. 왜냐하면 그의 감각적 존재가 다르기 때문이다. 감각과 정신 사이의 추상적인 적대감은 인간의 자연에 대한 감정, 자연에 대한 인간의 감각, 따라서 인간의 자연적 감각이 아직 인간의 노동에 의해 생산되지 않는 한 필요하다."[17]

3. 4. 경제학 비판 요강

상품 물신성이라는 개념은 칼 마르크스가 종교적 미신과 정치 경제학자들의 사고방식을 비판하면서 '물신'과 '물신주의'라는 용어를 사용한 데서 비롯되었다.[7] 마르크스는 종교의 기원에 대한 유물론적 설명을 제시한 샤를 드 브로스의 『물신 숭배』(1760)에서 '물신주의' 개념을 가져왔다.[8][9] 또한 1840년대 오귀스트 콩트의 물신주의에 대한 철학적 논의와 루트비히 포이어바흐의 종교에 대한 심리학적 분석 역시 마르크스의 상품 물신성 이론 발전에 영향을 미쳤다.[10][11]

마르크스는 1842년, 종교적 논리로 독일 사회를 옹호하는 칼 하인리히 헤르메스의 신문 기고문에 반박하면서 처음으로 물신주의를 언급했다.[12] 헤르메스는 헤겔처럼 물신주의를 가장 저급한 형태의 종교로 여겼다. 마르크스는 이러한 관점을 비판하며, 인간을 "감각적 욕망보다 우위에 두는 것"이라는 헤르메스의 종교 정의를 거부했다. 대신 마르크스는 물신주의를 "감각적 욕망의 종교"로 규정하며, 물신 숭배자는 자신의 욕망 때문에 무생물이 초자연적인 힘으로 자신의 욕구를 충족시켜 줄 것이라고 믿게 된다고 설명했다. 따라서 물신 숭배자의 거친 욕망은 물신이 더 이상 쓸모없어지면 그것을 파괴하게 만든다고 보았다.[13][14][15]

이후 마르크스는 1842년 『라인 신문』(Rheinische Zeitung)에 기고한 "나무 절도에 관한 법률 토론"이라는 글에서 스페인인들의 금에 대한 물신주의와 라인란트 지방 사람들의 나무 상품에 대한 물신주의를 비교하며 언급했다.[16]

:쿠바의 야만인들은 금을 스페인 사람들의 물신으로 간주했다. 그들은 금을 기리는 축제를 열고, 금을 중심으로 원을 그리며 노래를 불렀고, 그것을 바다에 던졌다. 만약 쿠바의 야만인들이 라인 주 의회 회의에 참석했다면, 그들은 나무를 라인란트인들의 물신으로 간주하지 않았을까? 그러나 다음 회의에서는 동물 숭배가 이 물신주의와 관련이 있다는 것을 알게 되었을 것이고, 그들은 인간을 구하기 위해 토끼를 바다에 던졌을 것이다.

『1844년 경제학 철학 수고』에서는 유럽에서 귀금속 화폐가 물신처럼 숭배되는 현상을 지적했다.

:아직 귀금속의 감각적인 화려함에 현혹되어 금전의 물신주의자인 국가들은 아직 완전히 발전된 화폐 국가가 아니다. [프랑스와 영국의] 대비에 주목하라. 이론적 수수께끼의 해결이 실천의 과제이고 실천을 통해 이루어지는 정도, 즉 진정한 실천이 실제적이고 긍정적인 이론의 조건이 되는 정도는 물신주의에서 예를 들어 보여진다. 물신 숭배자의 감각 의식은 그리스인의 그것과 다르다. 왜냐하면 그의 감각적 존재가 다르기 때문이다. 감각과 정신 사이의 추상적인 적대감은 인간의 자연에 대한 감정, 자연에 대한 인간의 감각, 따라서 인간의 자연적 감각이 아직 인간 자신의 노동에 의해 생산되지 않는 한 필요하다.[17]

마르크스는 민족지학 연구 노트를 통해 존 러벅의 『문명의 기원과 인간의 원시 상태』(1870)에 나타난 고고학적 보고에 대해 논평하기도 했다.[18] 특히 『경제학 비판 요강』(Grundrisse, 1859)에서는 프랑스 경제학자 프레데리크 바스티아의 자유주의적 주장을 비판하면서 물신주의 개념을 적용했다. 마르크스는 바스티아가 임금 노동의 역사적 발생 과정을 무시하고 이를 자연적인 상태처럼 묘사하는 것을 비판하며 다음과 같이 말했다.

:실제 역사에서 임금 노동은 노예제와 농노제의 해체, 즉 동양과 슬라브 민족과 같은 공동 소유의 쇠퇴, 그리고 그 적절하고 시대적인 형태, 즉 노동의 사회적 존재 전체를 차지하는 형태는 길드 경제의 쇠퇴와 몰락, 신분 제도의 몰락, 노동 및 현물 소득, 농촌 부업으로 수행되는 산업, 소규모 봉건적 농업 등에서 발생한다. 이 모든 실제 역사적 전환에서 임금 노동은 노동이 모든 면에서 고정된 관계의 해체, 즉 그 소득, 내용, 위치, 범위 등의 소멸로 나타난다. 따라서 노동의 안정성과 그 보상의 부정으로 나타난다. 아프리카인의 물신에서 볼테르의 "최고 존재"로, 또는 북미 야만인의 사냥 장비에서 잉글랜드 은행의 자본으로의 직접적인 전환은 바스티아의 어부에서 임금 노동자로의 전환만큼이나 터무니없이 역사에 반하는 것은 아니다.[19]

마르크스는 바스티아와 같은 경제학자들이 자본주의적 생산 관계의 역사성을 간과하고 이를 자연적이고 영원한 법칙처럼 여기는 태도를 물신주의적 사고로 본 것이다.

『정치경제학 비판 요강』(1859)에서는 존 램지 맥컬로흐가 "자연 상태에서 물질은 ... 항상 가치가 없다"고 말한 점을 언급하며, "이것은 맥컬로흐조차도 '물질'과 같은 무관한 것들이 가치의 요소라고 주장하는 독일 '사상가'들의 물신주의보다 얼마나 높은 수준에 있는지를 보여준다"고 평가했다. 이는 가치가 물질 자체의 속성이 아니라 사회적 관계 속에서 발생한다는 점을 강조하며, 가치를 물질의 자연적 속성으로 착각하는 것을 물신주의로 비판한 것이다.

또한 『자본론』 제1권(1867)의 미발표 원고 "생산의 직접적 과정의 결과"(c. 1864)에서는 다음과 같이 자본주의 생산 과정 자체가 물신주의의 토대가 된다고 지적했다.

: ... 우리는 자본주의적 생산 과정에서 자본이 '생산 수단'과 자본으로 정의되는 '객체'로서 존속하는 [유형 가치의] '불가분한 융합'을 발견하는데, 우리가 실제로 직면하고 있는 것은 생산의 명확한 사회적 관계이다. 결과적으로 이 생산 방식에 포함된 '제품'은 그것을 다루는 사람들에 의해 상품과 동일시된다. 이것이 바로 정치 경제학자들의 물신주의의 기초를 형성한다.[20]

결론적으로 칼 마르크스는 경제학 및 민족지학 연구에서 얻은 '물신'과 '물신주의' 개념을 상품 물신성 이론으로 발전시켰다. 이 이론은 경제적 추상 개념(가치 등)이 심리적으로 대상화(재현)되어 마치 그 자체로 고유한 힘이나 가치를 지닌 것처럼 여겨지는 현상을 비판적으로 분석한다.[21]

3. 5. 자본론

자본론: 정치경제학 비판(1867)의 첫 번째 장에서는 상품 물신성이 노동의 사회적 조직이 상품(재화와 서비스)의 구매와 판매에서 어떻게 나타나는지를 설명하는 데 사용된다. 시장에서, 누가 무엇을 만들고, 누가 누구를 위해 일하며, 상품의 생산 시간 등과 같은 사람들 간의 사회적 관계는 사물 간의 사회적 관계로 표현된다.[3]상업적 교환 과정에서 상품은 인격화되지 않은 형태로 나타나 생산에 내재된 사회적 관계를 모호하게 만든다.[4] 마르크스는 상품 물신성의 사회학을 다음과 같이 설명했다.

: "이와 반대로, 상품 형태와 노동의 산물인 가치 관계는 상품의 물리적 본질 및 이로부터 발생하는 물질적 관계와 전혀 관련이 없다. 그것은 단지 인간들 사이의 명확한 사회적 관계일 뿐이며, 여기서는 그들에게 사물 간의 관계라는 환상적인 형태를 취한다. 따라서 비유를 찾기 위해서는 종교의 흐릿한 영역으로 날아갈 수밖에 없다. 거기에서 인간의 두뇌의 산물은 자체적인 생명을 부여받아 서로 및 인류와 관계를 맺는 자율적인 존재로 나타난다. 상품의 세계에서도 인간의 손의 산물과 마찬가지이다. 나는 이것을 상품으로 생산되자마자 노동의 산물에 부착되는 물신주의라고 부르며, 따라서 상품의 생산과 분리될 수 없다."[5]

마르크스에 따르면, 상품 물신성의 작동은 자본 소유자가 상품을 생산하는 관계적 전체를 적극적으로 무시하거나 무관심을 유지하도록 요구한다.[6]

상품 물신성은 카를 마르크스가 종교적 미신에 대한 분석과 정치 경제학자들의 신념에 대한 비판에서 "물신"과 "물신주의"를 언급한 것에서 유래했다.[7] 마르크스는 종교의 기원에 대한 유물론적 이론을 제시한 샤를 드 브로스의 ''물신 숭배의 숭배''(1760)에서 "물신주의"라는 개념을 빌려왔다.[8][9] 게다가 1840년대에 오귀스트 콩트의 물신주의에 대한 철학적 논의와 루트비히 포이어바흐의 종교에 대한 심리학적 해석 또한 마르크스의 상품 물신성 발전에 영향을 미쳤다.[10][11]

마르크스는 1842년, 종교적 근거로 독일을 옹호하는 칼 하인리히 헤르메스의 신문 기사에 대한 답변에서 처음으로 물신주의를 언급했다.[12] 헤르메스는 독일 철학자 헤겔과 함께 물신주의를 가장 조잡한 형태의 종교로 간주하는 데 동의했다. 마르크스는 그 주장을 기각하고, 헤르메스의 종교 정의인 인간을 "감각적인 욕구보다 높이는" 것을 거부했다. 대신 마르크스는 물신주의는 "감각적 욕구의 종교"이며, 욕망의 환상이 물신 숭배자가 무생물이 숭배자의 욕망을 충족시키기 위해 자신의 자연적인 특성을 부여할 것이라고 믿게 만든다고 말했다. 따라서 물신 숭배자의 조잡한 욕구는 물신이 더 이상 쓸모없게 될 때 그것을 파괴한다.[13][14][15]

다음 물신주의 언급은 1842년 ''라인 신문(Rheinische Zeitung)'' 기사 "나무 절도에 관한 법률에 대한 논쟁"에서 마르크스가 스페인의 금 물신주의와 독일의 나무 상품 물신주의에 대해 이야기한 것이다.[16]

: "쿠바의 야만인들은 금을 스페인 사람들의 물신으로 간주했다. 그들은 금을 기리는 축제를 열고, 금을 중심으로 원을 그리며 노래를 불렀고, 그것을 바다에 던졌다. 만약 쿠바의 야만인들이 라인 주 의회 회의에 참석했다면, 그들은 나무를 라인란트인들의 물신으로 간주하지 않았을까? 그러나 다음 회의에서는 동물 숭배가 이 물신주의와 관련이 있다는 것을 알게 되었을 것이고, 그들은 인간을 구하기 위해 토끼를 바다에 던졌을 것이다."

''1844년 경제학 철학 수고''(1844)에서 마르크스는 유럽의 귀금속 화폐 물신에 대해 이야기했다.

: "아직 귀금속의 감각적인 화려함에 현혹되어 금전의 물신주의자인 국가들은 아직 완전히 발전된 화폐 국가가 아니다. [프랑스와 영국의] 대비에 주목하라. 이론적 수수께끼의 해결이 실천의 과제이고 실천을 통해 이루어지는 정도, 즉 진정한 실천이 실제적이고 긍정적인 이론의 조건이 되는 정도는 물신주의에서 예를 들어 보여진다. 물신 숭배자의 감각 의식은 그리스인의 그것과 다르다. 왜냐하면 그의 감각적 존재가 다르기 때문이다. 감각과 정신 사이의 추상적인 적대감은 인간의 자연에 대한 감정, 자연에 대한 인간의 감각, 따라서 인간의 자연적 감각이 아직 인간의 노동에 의해 생산되지 않는 한 필요하다."[17]

민족지적 노트에서 그는 존 러벅의 ''문명 기원과 인간의 원시 상태: 야만인의 정신적, 사회적 조건''(1870)에 대한 고고학 보고서에 대해 논평했다.[18] ''경제학 비판 요강''(Grundrisse, 1859)에서 그는 프랑스 경제학자 프레데리크 바스티아의 자유주의적 주장을 비판했다. 물신과 물신주의에 대해 마르크스는 다음과 같이 말했다.

: "실제 역사에서 임금 노동은 노예제와 농노제의 해체, 즉 동양과 슬라브 민족과 같은 공동 소유의 쇠퇴, 그리고 그 적절하고 시대적인 형태, 즉 노동의 사회적 존재 전체를 차지하는 형태는 길드 경제의 쇠퇴와 몰락, 신분 제도의 몰락, 노동 및 현물 소득, 농촌 부업으로 수행되는 산업, 소규모 봉건적 농업 등에서 발생한다. 이 모든 실제 역사적 전환에서 임금 노동은 노동이 모든 면에서 고정된 관계의 해체, 즉 그 소득, 내용, 위치, 범위 등의 소멸로 나타난다. 따라서 노동의 안정성과 그 보상의 부정으로 나타난다. 아프리카인의 물신에서 볼테르의 "최고 존재"로, 또는 북미 야만인의 사냥 장비에서 잉글랜드 은행의 자본으로의 직접적인 전환은 바스티아의 어부에서 임금 노동자로의 전환만큼이나 터무니없이 역사에 반하는 것은 아니다."[19]

''정치경제학 비판 요강''(1859)에서 마르크스는 존 램지 맥컬로흐의 "정치경제학의 기원, 진보, 특수 목적 및 중요성에 대한 담론''(1825)을 언급했는데, 그는 "자연 상태에서 물질은 ... 항상 가치가 없다"라고 말했고, 마르크스는 이에 동의하며 "이것은 맥컬로흐조차도 '물질'과 반 다스의 유사한 무관함이 가치의 요소라고 주장하는 독일 '사상가'의 물신주의보다 얼마나 높이 서 있는지를 보여준다"라고 말했다.

또한 ''자본론''(Capital: Critique of Political Economy, Volume 1, 1867)의 부록인 "생산의 직접적인 과정의 결과"(1864년경)의 원고에서 마르크스는 다음과 같이 말했다.

: "... 우리는 자본주의적 생산 과정에서 자본이 '생산 수단'과 자본으로 정의되는 '객체'로서 존속하는 [유형 가치의] '불가분한 융합'을 발견하는데, 우리가 실제로 직면하고 있는 것은 생산의 명확한 사회적 관계이다. 결과적으로 이 생산 방식에 포함된 '제품'은 그것을 다루는 사람들에 의해 상품과 동일시된다. 이것이 바로 정치 경제학자들의 물신주의의 기초를 형성한다."[20]

따라서 카를 마르크스는 경제학 및 민족지학 연구에서 파생된 "물신"과 "물신주의"라는 개념을 상품 물신주의 이론의 발전에 적용했는데, 여기서 경제적 추상(가치)은 심리적으로 객체로 변형되고(재현), 사람들은 그것이 그 자체로 고유한 가치를 가지고 있다고 믿기로 선택한다.[21]

4. 비판과 이론적 발전

카를 마르크스가 제시한 상품물신성 개념은 자본주의 사회의 상품 생산과 교환 과정을 분석하고 비판하는 데 중요한 이론적 도구로 사용된다. 마르크스는 이 개념을 통해 상품이 단순한 물건 이상의 의미를 지니며, 특정 사회적 관계를 반영하는 동시에 그 본질을 은폐하는 방식을 조명했다.

특히, 상품물신성 이론은 고전 정치경제학이 시장 메커니즘이나 상품의 가치를 마치 자연법칙처럼 객관적이고 자명한 것으로 여기는 관점을 비판하는 데 사용된다. 마르크스는 이러한 시각이 자본주의 생산 관계의 핵심, 즉 인간의 노동이 사회적으로 어떻게 조직되고 그 과정에서 발생하는 착취 관계를 어떻게 은폐하는지를 분석했다. 상품들이 시장에서 마치 스스로의 힘으로 가치를 결정하고 교환되는 것처럼 보이는 현상, 즉 물화는 인간 사이의 사회적 관계가 사물들 사이의 관계로 왜곡되어 나타나는 상품물신성의 대표적인 결과이다.

이러한 분석은 자본주의 사회의 여러 측면을 비판적으로 이해하는 기초를 제공한다. 예를 들어, 시장이 어떻게 사회 구성원의 삶을 지배하게 되는지, 상품의 가치가 어떻게 객관적인 실체처럼 여겨지게 되는지, 시장에서의 경제 행위가 왜 자연스러운 현상으로 받아들여지는 경향이 있는지, 그리고 개인들이 사회경제적 관계 속에서 특정 역할을 수행하는 성격적 가면을 쓰는 이유와 경제 관계 자체가 지닌 근본적인 불투명성 등을 설명하는 데 상품물신성 개념이 활용된다.

4. 1. 정치경제학 비판

마르크스는 독립적이고 사적인 생산자들이 자발적으로, 스스로의 주도하에, 그리고 시장 교환의 큰 조정 없이 서로 제품을 거래하는 사회를 분석했다. 이러한 사회에서는 생산량과 상업 활동의 규모가 상품(재화 및 서비스)이 사고 팔리는 과정에서 발생하는 변동하는 가치와 수요와 공급의 변동에 따라 조정된다고 보았다. 사람들의 사회적 공존과 그 의미가 시장 교환(거래 및 금융 거래)을 통해 표현되기 때문에, 사람들은 서로 다른 방식의 관계를 맺기 어렵게 된다. 따라서 사회적 관계는 끊임없이 객체, 즉 상품과 돈을 통해 매개되고 표현된다. 거래되는 상품 간의 관계는 생산 비용에 따라 결정되는데, 이는 결국 인간 노동의 양으로 환원될 수 있다. 그러나 정작 노동자는 자신이 생산한 상품이 어떻게 되는지에 대해 통제할 수 없게 된다. (참조: 소외)4. 2. 시장의 지배

상품(재화 및 서비스)이 본질적으로 가지고 있다고 여겨지는 '내재적 가치'라는 개념은 사람들 사이의 경제적 관계를 결정하고 지배한다. 구매자와 판매자는 상품의 가치에 대한 자신의 생각(재정적 기대)을 계속해서 바꾸는데, 이는 상품의 가격 변화(시장 가치)에 따른 것이다. 이 과정에서 구매자와 판매자는 자신들이 가격 변화를 통제할 수 없다고 믿게 된다. 이러한 심리적 인식은 상품의 교환 가치를 마치 상품 자체에 원래부터 있는 자연스러운 속성인 것처럼 독립적인 대상으로 변화시킨다. 그 결과, 물화된 '시장'은 마치 수요와 공급 변화에 따라 스스로 움직이는 것처럼 보이게 된다. 이는 시장이 실제로는 이윤을 추구하는 자본가들의 협력(상품을 사고파는 행위)에 의해 움직인다는 사실을 가리게 된다. 이것이 바로 시장에서 사물(상품)이 인간 관계를 지배하게 되는 현상이다.4. 3. 객관화된 가치

마르크스는 자본론 제1권 제1장에서 상품 물신성 개념을 통해, 노동의 사회적 조직이 상품(재화와 서비스)의 구매와 판매 과정에서 어떻게 나타나는지를 설명한다. 시장에서는 생산 과정에 참여하는 사람들 사이의 사회적 관계(누가 무엇을 만들고, 누가 누구를 위해 일하는지 등)가 마치 상품들 사이의 사회적 관계로 표현된다.[3]상업적 교환 과정에서 상품은 생산에 투입된 사회적 관계를 가리고 비인격적인 형태로 나타난다.[4] 마르크스는 상품 물신성의 사회학적 의미를 다음과 같이 설명했다.

"이와 반대로, 상품 형태와 노동의 산물인 가치 관계는 상품의 물리적 본질 및 이로부터 발생하는 물질적 관계와 전혀 관련이 없다. 그것은 단지 인간들 사이의 명확한 사회적 관계일 뿐이며, 여기서는 그들에게 사물 간의 관계라는 환상적인 형태를 취한다. 따라서 비유를 찾기 위해서는 종교의 흐릿한 영역으로 날아갈 수밖에 없다. 거기에서 인간의 두뇌의 산물은 자체적인 생명을 부여받아 서로 및 인류와 관계를 맺는 자율적인 존재로 나타난다. 상품의 세계에서도 인간의 손의 산물과 마찬가지이다. 나는 이것을 상품으로 생산되자마자 노동의 산물에 부착되는 물신주의라고 부르며, 따라서 상품의 생산과 분리될 수 없다."[5]

마르크스에 따르면, 상품 물신성의 작동은 자본 소유자가 상품을 생산하는 관계적 전체를 적극적으로 무시하거나 무관심을 유지하도록 요구한다.[6]

상품(재화 및 서비스)의 '내재적 가치' 개념은 사람들이 서로 맺는 경제적(상업적) 관계를 결정하고 지배한다. 구매자와 판매자는 상품의 가치에 대한 자신들의 믿음(재정적 기대)을 지속적으로 조정하는데, 이는 의식적이든 무의식적이든 구매자와 판매자가 진정한 통제력이 없다고 믿는 상품의 비례적인 가격 변화(시장 가치)에 따른 것이다. 이러한 심리적 인식은 상품의 교환 가치를 독립적인 실체(대상)로 변화시키며, 상품의 사회적 가치가 상품 자체의 자연스러운 속성처럼 보이게 한다. 그런 다음 물화된 '시장'은 마치 자체적으로 규제되는 것처럼 보인다(변동하는 수요와 공급에 의해). 이는 이윤 추구를 위해 상품의 소비자들이 상품을 사고 파는 시장의 진정한 동력인 자본가들 간의 인간 협력을 인지하지 못하게 되었기 때문이다. 이러한 것이 시장에서 사물의 지배이다.

상품의 가치는 인간의 지적, 지각 능력에서 비롯되며, 인간은 의식적으로 (주관적으로) 상품, 즉 노동자가 노동을 통해 생산한 재화와 서비스에 상대적 가치 (중요성)를 부여한다. 따라서, 시장 교환을 구성하는 경제적 거래 (구매 및 판매) 과정에서 사람들은 상품에 ''주관적'' 가치를 부여하며, 구매자와 판매자는 이를 ''객관적'' 가치, 즉 사람들이 상품에 지불할 시장 교환 가격으로 인식한다.

4. 4. 시장 행위의 자연화

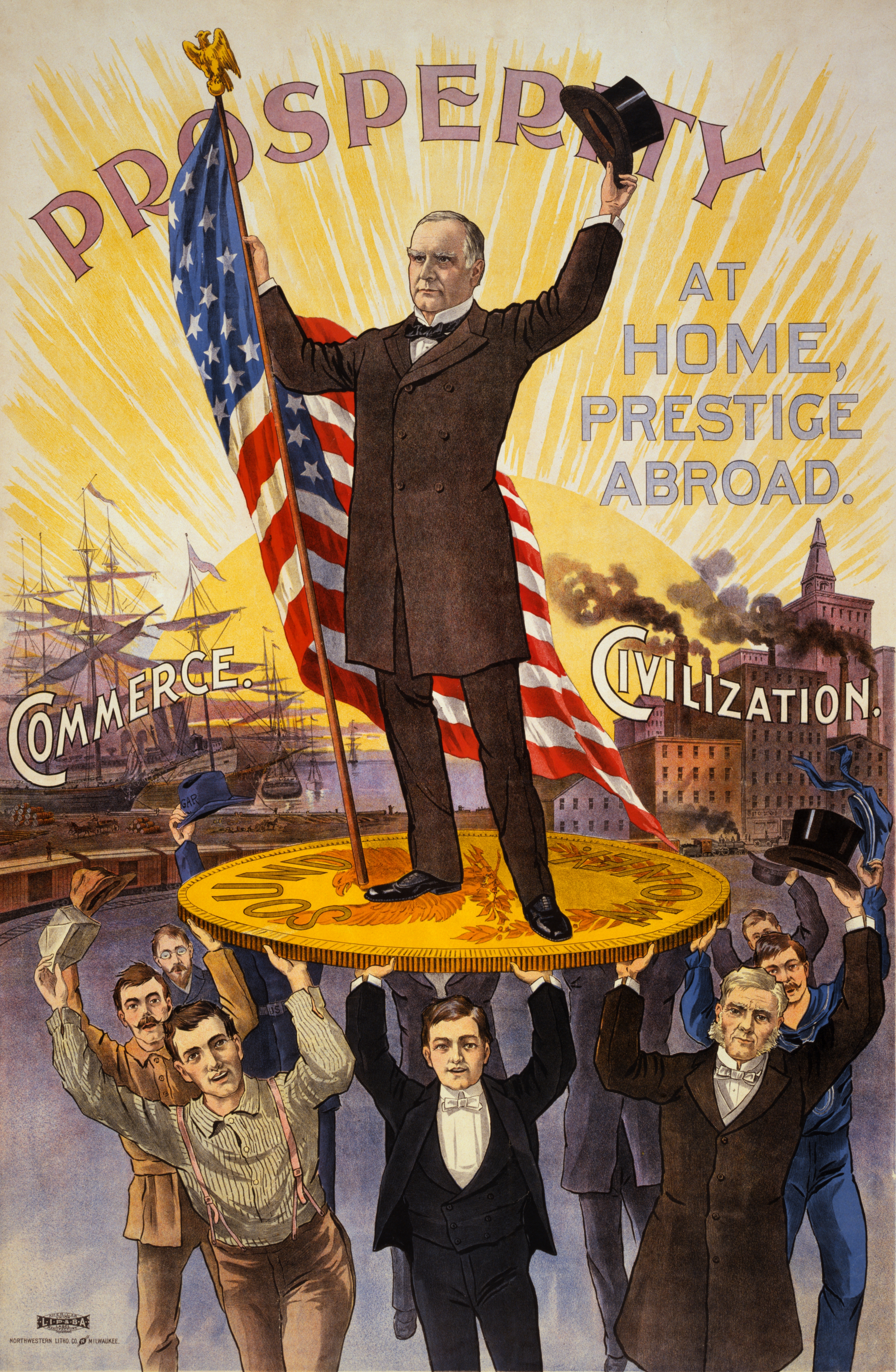

자본주의 사회에서는 '시장'이 마치 독립적이고 스스로 생각하는 존재인 것처럼 여기는 물상화 경향이 나타난다. 이는 구매자, 판매자, 생산자들이 시장에서의 교환 행위, 즉 상거래를 이루는 인간의 선택과 결정을 마치 '저절로 일어나는 자연 현상'처럼 받아들이는 방식이다. 칼 마르크스는 이러한 인식이 시장의 '자연 균형'을 주장했던 정치경제학자들의 견해와 같다고 비판했다. 마치 상품의 가격(가치)이 자본가, 구매자, 판매자의 의지와는 상관없이 결정되는 것처럼 보이기 때문이다.18세기 스코틀랜드의 사회 철학자이자 정치경제학자인 애덤 스미스는 그의 저서 ''국부론''(1776)에서 시장에서의 '교환, 물물교환, 거래' 활동이 인간 본성의 경제적 표현이며, 상품 매매는 시장 고유의 활동이므로 시장의 '자연스러운 행동'이라고 주장했다. 스미스는 시장 경제가 상품의 상대 가격(가치)을 통해 구매자와 판매자 모두 원하는 것을 얻도록 보장하며, '자연스럽게' 경제적 균형을 향해 나아가는 자기 규제적 실체라고 보았다.[22]

19세기에 칼 마르크스는 애덤 스미스가 시장의 행동을 '자연화'한 것을 자본가 계급을 위한 정치적, 이데올로기적 변명이라고 반박했다. 마르크스는 이러한 관점이 인간의 경제적 선택과 결정을 생산자, 구매자, 판매자의 의지에 따른 인간 행위가 아니라, 마치 변하지 않는 '삶의 사실'이나 '불변의 경제 법칙'처럼 잘못 보이게 만든다고 지적했다. 그의 저서 ''자본론''(1867)은 자본주의 생산 양식, 즉 상품과 서비스가 사회 구성원 사이에 유통되는 방식을 분석하며 이러한 문제를 파헤쳤다. 또한, 마르크스는 상품물신성이라는 심리적 현상을 통해, 실제로는 생산자, 판매자, 구매자가 부여한 가치 외에는 본질적인 가치가 없는 상품(사물)에 어떻게 독립적이고 객관적인 가치와 현실성이 부여되는지를 설명했다.

4. 5. 성격적 가면

''Charaktermaske'')은 개인이 사회 내에서, 특히 사회 계층으로 구성된 사회 계급 관계나 시장 교환 거래에서 맡게 되는 기능적 역할을 의미한다. 상품(재화와 서비스)을 사고파는 과정에서 구매자와 판매자는 각자의 역할을 연기하며, 이 때문에 상품은 종종 본래 모습과 다르게 나타난다. 자본주의 경제는 본질적으로 모순을 안고 있는 체제이므로, 시장 교환 과정에서 거래의 실제 사회 경제적 성격을 가리는 것은 그 기능과 운영에 필수적인 요소가 된다. 시장에서의 경쟁 속에서 구매자, 판매자, 생산자는 어느 정도의 모호함, 즉 기밀 유지나 비밀 없이는 사업을 영위하기 어렵다. 따라서 자신의 진정한 경제적 동기를 숨기는 성격적 가면이 필요하게 된다.정치 경제학에 대한 마르크스주의 비판의 핵심 중 하나는 노동자와 자본가 사이의 법적 노동 계약이 지닌 암흑주의적 성격이다. 이 계약은 노동자와 자본가 사이의 경제 관계가 실제로는 노동 착취에 기반한다는 사실을 가린다. 노동자는 자신의 '노동' 그 자체를 파는 것이 아니라, 생산 과정에서 이윤을 창출하는 상품(재화와 서비스)을 만들 수 있는 인간의 능력, 즉 개별 노동력을 판매하는 것이다. 노동 계약은 노동자에게 지급되는 임금과 그 노동자가 실제로 생산한 새로운 가치 사이의 차이, 즉 경제적 착취를 은폐하는 가면 역할을 한다.

따라서 마르크스는 자본주의 사회에서 부가 창출되는 방식이 "유급 노동 부분과 무급 노동 부분이 서로 뒤섞여 분리할 수 없게 되어 있고, 전체 거래의 본질은 계약의 존재와 주말에 받는 임금 때문에 완전히 가려져 있다"는 사실에 기초한다고 보았다.[23][24][25] 그는 속류 경제학이 이러한 현실을 어떻게 다루는지 다음과 같이 비판했다.

속류 경제학은 실제로 부르주아 생산 관계에 갇힌 행위자들의 아이디어를 교리적으로 해석하고, 체계화하며, 옹호하는 것 외에는 아무것도 하지 않는다. 따라서 이러한 ''표면적으로'' 터무니없고 완전한 모순이 발생하는 경제 관계의 소외된 외관에서—그리고 사물의 외관이 그 본질과 직접 일치한다면 모든 과학은 불필요할 것이다—바로 여기서 속류 경제학은 완전히 편안함을 느끼고, 이러한 관계는 그 내부의 상호 연결이 숨겨져 있을수록, 심지어 대중의 마음에도 이해할 수 있더라도, 더욱 자명하게 나타난다.

— ''자본론 3권''[26]

4. 6. 경제 관계의 불투명성

자본론 제1권 제1장에서 마르크스는 상품 물신성이라는 개념을 통해, 노동의 사회적 조직이 상품(재화와 서비스)의 구매와 판매 과정에서 어떻게 나타나는지를 설명한다. 시장에서는 누가 무엇을 만들고, 누가 누구를 위해 일하며, 상품 생산에 얼마나 시간이 걸리는지와 같은 사람들 사이의 사회적 관계가 마치 사물들 사이의 사회적 관계인 것처럼 표현된다.[3]상업적 교환 과정에서 상품들은 생산 과정에 내재된 복잡한 사회적 관계를 가리고 비인격적인 형태로 나타난다.[4] 마르크스는 상품 물신성의 이러한 측면을 다음과 같이 설명했다.

: 이와 반대로, 상품 형태와 그것이 구현하는 노동 생산물의 가치 관계는 상품의 물리적 속성이나 그로부터 발생하는 물질적 관계와는 전혀 관련이 없다. 그것은 단지 사람들 사이의 명확한 사회적 관계일 뿐인데, 여기서는 그 관계가 사람들 눈에는 사물들 사이의 관계라는 환상적인 형태로 나타난다. 따라서 비유를 찾으려면 종교의 안개 낀 영역으로 가야 한다. 그곳에서는 인간 두뇌의 산물들이 마치 스스로 생명을 가지고 서로, 그리고 인류와 관계를 맺는 독립적인 존재처럼 보인다. 상품 세계에서도 인간 손의 산물들이 마찬가지다. 나는 이것을 물신성(Fetishism)이라고 부르는데, 이는 노동 생산물이 상품으로 생산되자마자 그것에 부착되며, 따라서 상품 생산과 분리될 수 없다.[5]

마르크스에 따르면, 상품 물신성은 자본 소유자가 상품 생산을 둘러싼 전체적인 사회 관계에 대해 의도적으로 무시하거나 무관심하도록 만드는 경향이 있다.[6] 상품(재화와 서비스)의 교환 가치는 주로 화폐 가격으로 표현된다. 구매자와 판매자는 시장의 가격과 가격 변동 추세를 비교하며 경제적 관계를 맺는다. 이 과정에서 상품을 구매하고 판매하는 진정한 경제적 동기, 즉 상품을 생산하는 데 투입된 모든 인간의 노동 활동은 가려진다. 구매자, 판매자, 심지어 생산자조차 상품을 만드는 데 기여한 노동자들의 구체적인 노동을 인식하거나 이해하지 못하는 경우가 많다. 이러한 집단적 인간 노동의 경제적 결과는 상품의 가치와 가격으로 나타나며, 이는 투입된 인간 노동량과 상품의 가치 사이의 관계를 반영하지만, 그 본질적인 사회적 관계는 종종 간과된다.

5. 현대적 적용과 비판

발터 벤야민은 1921년 에세이 "자본주의를 종교로"에서 자본주의가 종교적 기능을 수행한다고 주장했다. 그는 "자본주의에서 종교를 볼 수 있는데, 즉 자본주의는 본질적으로 이른바 종교가 예전에 답했던 것과 같은 걱정, 고뇌, 불안을 충족시키는 데 기여한다"고 보았다. 벤야민에 따르면, 자본주의라는 종교는 다음과 같은 네 가지 특징을 지닌다.

# 자본주의는 순전히 숭배 행위로만 이루어진 종교이며, 아마도 역사상 가장 극단적인 형태일 것이다.

# 이 숭배는 끊임없이 지속된다.

# 자본주의는 죄를 씻어주는 속죄가 아니라 오히려 죄책감을 만들어내는 최초의 숭배일 것이다.

# 신은 자본주의로부터 숨겨져야 하며, 죄책감이 최고조에 달했을 때만 신에게 말을 걸 수 있다.[27][28]

한편, 기 드보르는 1967년 저서 『스펙터클의 사회』에서 '스펙터클' 개념을 통해 현대 자본주의 사회를 분석했다. 스펙터클은 선진 자본주의, 대중 매체, 그리고 이를 활용하는 국가 권력이 결합된 시스템을 의미한다. 드보르에 따르면, 스펙터클은 인간 사이의 직접적인 관계를 이미지에 의해 매개된 관계로 변질시킨다. 대표적인 예로 텔레비전과 같은 매체는 사람들이 수동적으로 문화를 소비하게 만들고, 스스로를 표현하는 주체가 아닌 이미지의 지배를 받게 한다.

스펙터클 사회에서는 예술과 같은 문화 생산 활동마저 상업적 가치, 즉 상품화의 논리에 포섭된다. 예술적 표현은 시장에서 팔릴 수 있는 상품으로서의 가치에 의해 평가되고 형성된다. 자본주의는 시장 교환 원리를 통해 개인의 소비 생활을 재편하며, 상품 물신성은 문화 상품마저 생산자의 의도와 무관하게 스스로 생명력을 가진 것처럼 보이게 만든다. 이러한 현상은 카를 마르크스가 19세기에 예측했던 상품 물신성의 문제를 기 드보르가 20세기 사회에 맞게 해석하고 발전시킨 것으로 볼 수 있다. 현대 사회에서는 개인 간의 친밀한 관계나 경험마저 사고 팔 수 있는 상품으로 상품화된다. 드보르는 이러한 스펙터클 사회가 개인이 자신의 존재 자체를 상품으로 여기고 모든 인간 관계를 사업 거래처럼 취급하게 만드는 극단적인 사회적 소외(마르크스의 소외 이론)를 낳는다고 비판했다.

5. 1. 문화 이론

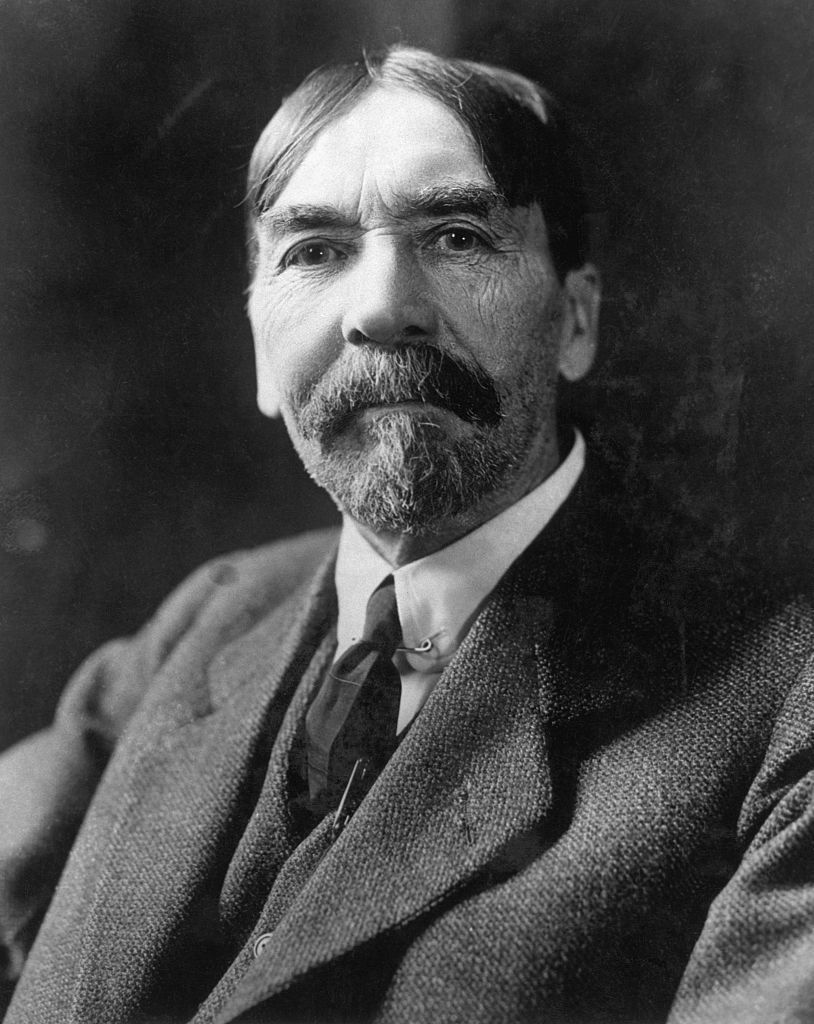

19세기 칼 마르크스가 『자본: 정치경제학 비판』(Das Kapital|다스 카피탈de, 1867) 제1장, 제4절 "상품의 물신성과 그 비밀"에서 상품 물신론을 제시한 이후, 이 이론은 자본주의의 정치 경제와 관련된 다양한 문화 이론적 측면을 연구하고 분석하는 데 중요한 이론적 토대가 되었다. 마르크스의 상품 물신성 개념은 이후 여러 사상가들에 의해 발전되고 적용되었는데, 예를 들어 게오르크 루카치는 이를 바탕으로 사물화 이론을, 토르스타인 베블렌은 과시적 소비와 사회적 지위의 관계를 설명하는 이론을 제시했다.

5. 1. 1. 사회적 명성

19세기 칼 마르크스가 『자본: 정치경제학 비판(Das Kapital)』(1867) 제1장, 제4절 "상품의 물신성과 그 비밀"에서 상품 물신론을 제시한 이후, 이 이론은 자본주의의 정치 경제와 관련된 다양한 문화 이론적 측면을 분석하는 데 중요한 이론적 기반이 되었다.

특히 19세기의 토르스타인 베블렌은 『유한계급론: 제도의 경제적 연구』(1899)에서 상품 소비와 소비자의 사회적 지위(명성) 사이의 관계를 설명했다. 베블렌에 따르면, 사람들은 자신이 속한 사회 계층에 대한 지위 불안을 피하기 위해 소비 행위를 한다. 소비자는 구매하고 소유하며 사용하는 상품을 통해 자신의 개인적인 정체성(사회적, 경제적, 문화적)을 정의하고 표현하려 한다. 이는 결국 사회적 명성이나 소속감을 나타내는 '올바른 신호'를 전달하는 상품에 의해 사람들이 영향을 받게 되는 현상으로 이어진다. 이러한 맥락에서 베블렌은 과시적 소비의 개념을 통해, 소비가 단순한 필요 충족을 넘어 사회적 지위를 드러내는 수단임을 지적했다.

5. 1. 2. 사물화

게오르크 루카치는 그의 저서 역사와 계급 의식(1923)에서 상품 물신성 이론을 바탕으로 사물화(재현) 개념을 발전시켰다. 사물화는 추상적인 것을 구체적인 대상으로 여기게 만드는 심리적 과정을 의미하며, 루카치는 이를 계급 의식 형성을 가로막는 주요한 장애물로 보았다. 그는 "자본주의 시스템이 지속적으로 더 높은 수준에서 경제적으로 스스로를 생산하고 재생산하는 것처럼, 사물화의 구조는 점진적으로 인간의 의식 속으로 더 깊고, 치명적이며, 결정적으로 침투한다"고 설명했다. 이러한 관점에서 볼 때, 상품화는 자본주의의 성장에 따라 인간 활동의 모든 영역으로 확산되어 시장에서 거래될 수 있는 상품으로 만들어 버리며, 결국 모든 의식적인 인간 활동에 스며들게 된다.[29] (참고: ''Verdinglichung'', 마르크스의 재현 이론.)5. 1. 3. 문화 산업

상품 물신성은 사회학자 테오도어 아도르노의 저작을 중심으로 프랑크푸르트 학파 철학에서 중요한 개념이다. 이는 상업 논리가 인간 정신에 침투하는 방식, 사람들이 스스로 만들지 않은 역할에 갇히게 되는 과정, 그리고 상업적 힘이 발달 심리학적 관점에서 정신 발달에 미치는 영향을 설명한다. 아도르노와 막스 호르크하이머는 저서 『계몽의 변증법(1944)』에서 문화 산업 이론을 통해 이를 설명했다. 이 이론은 인간의 상상력(예술, 정신, 지성 활동)이 시장의 상업적 논리에 종속되면서 상품화되는 과정을 보여준다.소비자에게 문화 상품과 서비스는 겉으로는 풍부한 발전과 창의적 개성을 약속하는 듯 보이지만, 실제로는 내재된 상품화 논리가 인간 정신을 제약하고 발달을 저해한다. 결과적으로 소비자들은 스스로 통제하기 어려운 문화 정체성의 틀에 갇혀 진정한 '자신만의 시간'을 갖기 어렵게 된다. 이러한 문화 정체성을 수용하면서 개인은 삶의 능동적 창조자가 아닌 수동적 소비자로 전락한다. 약속되었던 개성 있는 창의적 삶은 부르주아 문화의 획일적이고 상업적인 규범과 양립하기 어렵게 된다.

마르크스는 『자본, 1권』에서 "부르주아 사회에서는 각 개인이 구매자로서 상품에 대한 백과사전적인 지식을 가지고 있다는 법적 허구가 만연하다"라고 지적했다.[30] 그러나 2017년부터 전 세계 소비자는 휴대폰의 구글 렌즈 앱을 사용하여 어떤 물체든 스캔하여 해당 물체(또는 매우 유사한 물체)에 대한 정보와 가격을 쉽게 확인할 수 있게 되었다. 금융 서비스 회사 엠파워의 설문 조사에 따르면, 오늘날 미국인들은 '드림스크롤링'(디지털 윈도우 쇼핑 및 꿈의 구매 품목 탐색)에 하루 평균 2.5시간, 연간 873시간을 소비한다.[31] 이는 상품 정보 접근성이 높아진 현대 사회에서도 소비 행위가 여전히 개인의 삶과 정신에 깊숙이 영향을 미치고 있음을 시사한다.

5. 1. 4. 상품 자기애

2012년 연구 ''상품 물신주의에서 상품 자기애로''에서 심리학자 스티븐 던과 로버트 클루리는 마르크스주의의 상품물신성 이론을 적용하여 현대 소비자의 경제적 행동(구매 및 판매)을 심리학적으로 분석했다. 이들은 '상품 자기애'라는 개념을 통해, 상품의 제조 기원에 대해 윤리적으로 관심이 있다고 주장하는 소비자들조차 정작 그 상품과 서비스를 생산하는 노동자들의 착취적인 노동 조건에 대해서는 무지한 것처럼 행동한다고 지적했다. 또한 소비주의 문화 내에서 자기애적인 성향의 사람들은 쇼핑(경제적 소비)을 통해 공격성을 표출하는 사회적으로 용인되는 방식을 확립했다고 보았다.[32]5. 1. 5. 윤리적 소비

환경을 의식하는 소비자는 구매하는 제품이 환경적으로 윤리적이기를 원한다. 제임스 G. 캐리어에 따르면,[34] 개인적 수준에서 소비자의 구매는 도덕적 만족감을 높이고, 경쟁 시장에서 기업이 생산 방식을 바꾸도록 압력을 가하는 데 도움이 될 수 있다. 윤리적 소비는 이러한 이유 외에도 칼 마르크스가 1867년에 제시한 상품 물신성 개념과 관련이 있다. 상품 물신성은 특정 상품을 소비할 때 생산 과정에 투입된 노동 시간이나 윤리적 생산을 위한 배경, 과정 등을 소비자가 간과하거나 외면하게 만드는 경향을 말한다.자본가들은 상업적 이익을 위해 자연 이미지를 마케팅 전략으로 활용하여 소비자의 구매를 유도하는 경우가 많다. 윤리적 소비는 상품의 사회적, 정치적, 환경적 맥락을 중시하며, 소비자는 자신의 도덕적 기준에 맞는 비착취적인 제품을 선호한다. 이러한 윤리적 가치는 소비자가 인지하고 확인할 수 있도록 명확하게 드러나야 한다. 예를 들어, 생태 관광에서는 친환경성을 내세워 방문객을 유치하며, 자연 보호와 보존을 강조하는 광고는 미디어와 대중의 관심을 끈다. 자본가들은 종종 정형화되고 이상화된 자연 이미지를 반복적으로 사용하여 자연을 '물신화'하는 마케팅 기법을 사용한다. 기업이 스스로를 자연 보호 사업으로 포장하는 것은 소비자의 만족감을 높이는 동시에, 실제 생산 과정의 복잡한 현실이나 문제점을 가리는 효과를 낳는다. 캐리어는 공원과 같은 자연 공간이 자연 체험이나 보호 노력을 상징하는 이미지로 소비되면서 환경 자체가 상품처럼 물신화되는 현상을 지적한다.

캐리어는 공정 무역 커피를 상품 물신성이 나타나는 윤리적 소비의 예로 든다. 공정 무역 커피는 포장지의 생산자 이미지나 문구를 통해 재배자와 소비자 간의 직접적인 관계를 강조하지만, 실제로는 로스팅, 포장, 마케팅, 운송 등 여러 중간 단계와 업체의 개입이 필수적이라는 현실을 간과하게 만들 수 있다.[35]

윤리적 소비 옹호자들은 이러한 소비 방식이 개인에게 도덕적 만족감을 줄 뿐만 아니라, 경제적 압력을 통해 기업이 더 윤리적인 생산 방식으로 전환하도록 유도하여 사회 전체에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다고 주장한다. 자연과 천연 자원의 물신화는 종종 상품화를 통해 광고될 제품으로 이어진다. 개념적 범주는 윤리적 기준으로 효과적이기 위해 "읽을 수 있고, 보이고, 인식 가능해야" 한다.[36] 공정 무역으로 나열되고 명명된 품목에 대한 광고는, 특히 커피와 같이 생산에 광범위하고 힘든 노동이 필요한 제품의 경우 실제 생산 공정을 오도하는 경우가 많다. 또한 소수 민족 이주민과 임금 노동자 대신 소수 민족 소규모 토지 소유자의 이미지를 사용하기 때문에 착취적일 수 있다. 이미지를 사용하는 것은 제품을 물신화할 뿐만 아니라 윤리성을 전체적으로 정의한다.[37] 현재 흔한 이야기는 윤리적 소비가 고도로 상호 연결된 세계화된 자본주의와 무역에서 가능한지 여부이다. 이는 생산자가 이상에 부합하지 않고 제품을 광고하기 위해 환경주의와 공정 무역 이상을 사용하는 그린워싱의 개념에 의존한다. 환경주의의 허위 이미지는 사용되는 지속 불가능한 관행을 위장한다. 또 다른 비판은 정부 규제를 통한 대규모 시스템적 변화 없이 개별 소비자의 선택이 전반적으로 효과적인지 여부이다. 접근성은 또 다른 문제인데, 윤리적 제품은 종종 더 비싸고 저소득층 활동가에게 덜 접근 가능하다.

5. 1. 6. 스펙터클의 사회

장 보드리야르는 상품 물신성을 적용하여 "유통 영역"에서 소비재에 대한 사람들의 주관적인 감정을 설명했다. 이는 광고가 상품(재화와 서비스)에 특정 이미지를 부여하고, 소비자들이 이를 구매함으로써 자신의 문화적 정체성을 구축하도록 유도하는 문화적 신비화 과정으로 볼 수 있다. 보드리야르는 자신의 저서 『기호의 정치경제학 비판을 위하여』(1972)에서 마르크스의 상품 물신성 이론과 자본주의의 교환 가치 대 사용 가치 이분법을 발전시켜 기호학 이론인 '기호 가치'(기호 가치) 개념을 발전시켰다.5. 1. 7. 기호 가치

장 보드리야르는 상품 물신성 개념을 소비재 유통 영역에 적용하여 소비자들이 상품에 대해 갖는 주관적인 감정을 설명했다. 이는 광고가 상품(재화와 서비스)에 특정 이미지를 부여하고, 소비자들이 이를 구매함으로써 자신의 문화적 정체성을 형성하도록 유도하는 일종의 문화적 신비화라고 보았다. 보드리야르는 자신의 저서 『기호의 정치경제학 비판을 위하여』(1972)에서 마르크스의 상품 물신성 이론과 자본주의 사회의 교환 가치 대 사용 가치라는 이분법적 분석을 확장했다. 그는 이를 바탕으로 기호학 이론을 접목하여 기호 가치라는 개념을 제시했다.5. 2. 지적 재산

21세기 자본주의의 정치경제는 소외된 추상적 대상인 정보와 지식을 지적 재산이라는 유형의 상품으로 구체화했다. 이러한 지적 재산은 지식인과 화이트칼라 노동자의 노동을 통해 생산되고 파생된다.경제학자 마이클 펄먼은 지식과 정보를 상품화하는 법 분야인 지적 재산권이 생겨난 배경 사상을 비판적으로 검토했다. 또한 새뮤얼 보울스와 허버트 긴티스는 인적 자본 이론의 믿음 체계를 비판적으로 분석했다.[38] 더 나은 삶을 위한 철학적 수단으로서의 지식은, 소득과 이윤 창출을 위해 생산되는 자본주의적 지식(상품 및 자본으로서의 지식)과 대조된다. 이러한 상품화는 지식과 정보를 지적 재산으로 만들어 (사용자) 개인으로부터 분리시키는데, 이는 지적 재산이 독립적인 경제적 실체로 취급되기 때문이다.

5. 3. 예술의 상품화

문화 비평가 게오르크 짐멜과 발터 벤야민은 시장에서 판매를 위해 '예술적' 상품이 어떻게 생산되는지, 그리고 상품화가 합법적인 예술에서 파생된 예술적 상품(재화 및 서비스)의 가치를 어떻게 결정하고 확립하는지를 통해 예술의 숭배 대상과 숭배 현상을 연구하고 설명했다. 예를 들어, 예술가의 개인 소지품을 예술적 숭배물로 판매하는 것과 같다.참조

[1]

서적

Capital Volume One

https://www.marxists[...]

Progress Publishers

2020-01-11

[2]

문서

Isaak Illich Rubin

[3]

서적

Essais sur la théorie de la valeur de Marx

Syllepse

[4]

서적

Essays on Marx's Theory of Value

https://www.marxists[...]

Black and Red

2020-01-10

[5]

서적

Capital

Penguin Classics

[6]

서적

The Whites are Enemies of Heaven: Climate Caucasianism and Asian Ecological Protection

Duke University Press

2020

[7]

간행물

The Virtue of Poverty: Marx's Transformation of Hegel's Concept of the Poor

http://www.marcuse.o[...]

2011-10-01

[8]

서적

Du culte des dieux fétiches ou Parallèle de l'ancienne religion de l'Égypte avec la religion actuelle de Nigritie ([Reprod.])

http://gallica.bnf.f[...]

2007-10-15

[9]

문서

The German translation was Uber den Dienst der fetischengotter oder Vergleichung der alten religion Egyptians mit den heutigen Religion Nigritiens. Ubersetzt von Christian Brandanus Hermann Pistorius.

[10]

웹사이트

Philosophy3.p65

http://socserv.mcmas[...]

2017-01-03

[11]

서적

The Essence of Christianity

https://web.archive.[...]

MSAC Philosophy Group

[12]

웹사이트

Leading Article in No. 179 of the Kölnische Zeitung

http://marxists.org/[...]

[13]

문서

Karl Marx and Frederick Engels

[14]

웹사이트

Commodity fetishism - Fredy Perlman

https://libcom.org/l[...]

2006

[15]

웹사이트

The fetishism of commodities

https://libcom.org/l[...]

2016

[16]

웹사이트

1842: Debates on the Law on Thefts of Wood

http://marxists.org/[...]

[17]

웹사이트

"Economic and Philosophic Manuscripts of 1844", in ''Marx-Engels Collected Works''

http://www.marxists.[...]

Progress

1975

[18]

문서

Lawrence Krader

[19]

웹사이트

Grundrisse 17

http://www.marxists.[...]

2017-01-03

[20]

문서

Karl Marx

[21]

간행물

That Hideous Pagan Idol: Marx, Fetishism and Graven Images

[22]

웹사이트

An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations

http://geolib.com/sm[...]

2017-01-03

[23]

웹사이트

"Value, Price and Profit", part 9

http://www.marxists.[...]

2017-01-03

[24]

웹사이트

Critique of the Gotha Programme

http://www.marxists.[...]

1875

[25]

문서

cf. the Resultate manuscript

[26]

문서

Marx

[27]

서적

Walter Benjamin: Selected Writings

Harvard University Press

[28]

blog post

Notes on 'Capitalism as Religion'

http://leniency.blog[...]

2008-12-17

[29]

문서

György Lukács

[30]

문서

Karl Marx

[31]

뉴스

Are you dreamscrolling? Three ways to avoid overspending

https://www.reuters.[...]

Reuters

2024-06-19

[32]

문서

Cluley, R. and Dunne, S. (2012) From Commodity Fetishism to Commodity Narcissism

[33]

뉴스

Manufacturing Fetishism: The Neo-Mercantilist Preoccupation with Protecting Manufacturing

2016-09-01

[34]

웹사이트

James G. Carrier

http://www.socioeco.[...]

2021-11-02

[35]

서적

Ethical Consumption. Social Value and Economic Practice.

Berghahn Books

[36]

논문

Protecting the Environment the Natural Way: Ethical Consumption and Commodity Fetishism

http://dx.doi.org/10[...]

2010-05-21

[37]

논문

Protecting the Environment the Natural Way: Ethical Consumption and Commodity Fetishism

http://dx.doi.org/10[...]

2010-05-21

[38]

웹사이트

Samuel Bowles

http://tuvalu.santaf[...]

2017-01-03

[39]

서적

Critique of Commodity Aesthetics: Appearance, Sexuality and Advertising in Capitalist Society

University of Minnesota Press

1986

[40]

뉴스

Paying for Pensions: Affording Old Age

https://www.bbc.co.u[...]

BBC News

2010-09-13

[41]

간행물

Global capital markets: entering a new era

http://www.mckinsey.[...]

McKinsey Global Institute

2009-09

[42]

웹사이트

The Wisdom of Property and the Politics of the Middle Classes by Jan Toporowski

http://www.monthlyre[...]

Monthly Review

2010-09-04

[43]

서적

Reification and the consciousness of the critics of political economy

Rhodos

1975

[44]

논문

The Role of Law in Economic Theory: Essays on the Fetishism of Commodities

http://duncankennedy[...]

1985

[45]

웹사이트

Portrait of a Marxist as a Young Nun

http://webpages.dcu.[...]

2017-01-03

[46]

인용문

[47]

서적

Marx's Capital

Pluto Press

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com