세벤 전쟁

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

세벤 전쟁은 1685년 루이 14세가 낭트 칙령을 폐지하고 개신교를 탄압하면서 발발한 프랑스 내 종교 전쟁이다. 개신교도인 위그노들은 가혹한 탄압에 저항하여 게릴라전을 펼쳤으며, 정부군은 초토화 작전을 통해 이를 진압하려 했다. 장 카발리에, 피에르 라포르트(롤랑) 등 카미자르 지도자들의 활약에도 불구하고, 전쟁은 1704년 클로드 루이 엑토르 드 빌라르의 평화 협상으로 종결되었다. 이후 위그노들의 해외 망명과 1787년 베르사유 칙령을 통해 종교적 관용이 확대되는 계기가 되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 프랑스의 개신교 - 위그노

위그노는 16세기에서 17세기 프랑스에서 칼뱅주의를 믿던 개신교 신자들을 지칭하는 용어로, 종교 개혁 시기 프랑스 인구의 상당 부분을 차지하며 종교 전쟁에 중요한 역할을 했고 낭트 칙령 폐지 후 유럽 각지, 북미, 남아프리카 등으로 망명하여 각 지역 발전에 기여했다. - 프랑스의 개신교 - 프랑스개신교연맹

프랑스개신교연맹은 프랑스 개신교 교회와 단체들의 협력 증진을 목표로 설립되어 회원 교회 간의 협력 강화, 사회적 약자 지원, 종교 간 대화 증진, 교육 및 문화 활동 지원, 국제 교류 등을 주요 활동으로 하는 연맹이다. - 18세기 분쟁 - 보스턴 차 사건

보스턴 차 사건은 1773년 영국 동인도 회사의 차 수입에 반대하여 보스턴 시민들이 차 상자를 바다에 버린 사건으로, 미국 독립 전쟁의 도화선이 되었다. - 18세기 분쟁 - 미국 인디언 전쟁

미국 인디언 전쟁은 17세기부터 19세기 말까지 북미 대륙에서 유럽 이주민과 아메리카 원주민 부족 간에 벌어진 일련의 분쟁으로, 토지, 자원, 문화적 차이, 정치적 주도권을 둘러싼 갈등에서 비롯되어 아메리카 원주민 사회의 인구 감소와 문화적 파괴, 미국 영토 확장에 큰 영향을 미쳤다. - 18세기 반란 - 미국 독립 혁명

미국 독립 혁명은 1775년부터 1783년까지 13개 영국 식민지가 "대표 없는 과세는 무효"라는 슬로건 아래 독립을 위해 벌인 전쟁으로, 영국의 정책에 대한 불만과 자유주의 사상 확산 속에 미국 건국과 세계 독립 운동에 영향을 미쳤다. - 18세기 반란 - 푸가초프의 난

푸가초프의 난은 1773년부터 1775년까지 예멜리얀 푸가초프가 표트르 3세를 사칭하며 농노제에 불만을 품은 농민과 코사크를 규합하여 일으킨 대규모 반란으로, 정부군의 진압으로 푸가초프가 처형되며 종결되었다.

2. 원인과 발단

세벤 전쟁의 근본적인 원인은 1685년 프랑스 국왕 루이 14세가 개신교(위그노)의 신앙 자유를 보장했던 낭트 칙령을 폐지하고 퐁텐블로 칙령을 선포한 데 있다.[2] 이 칙령으로 프랑스 내 개신교 신앙이 금지되었고, 가톨릭교회로의 강제 개종과 극심한 탄압 정책이 시행되었다. 용기병과 사제들이 동원된 박해로 인해 많은 개신교도가 처형당하거나 강제 노역에 처해졌으며, 상당수가 해외로 망명해야 했다.[25] 개종을 거부하거나 번복하는 행위는 바퀴형 고문이나 화형과 같은 가혹한 처벌로 이어졌고,[25][2] 아이들은 강제로 부모와 분리되어 가톨릭 기관에 보내지기도 했다.[25][2]

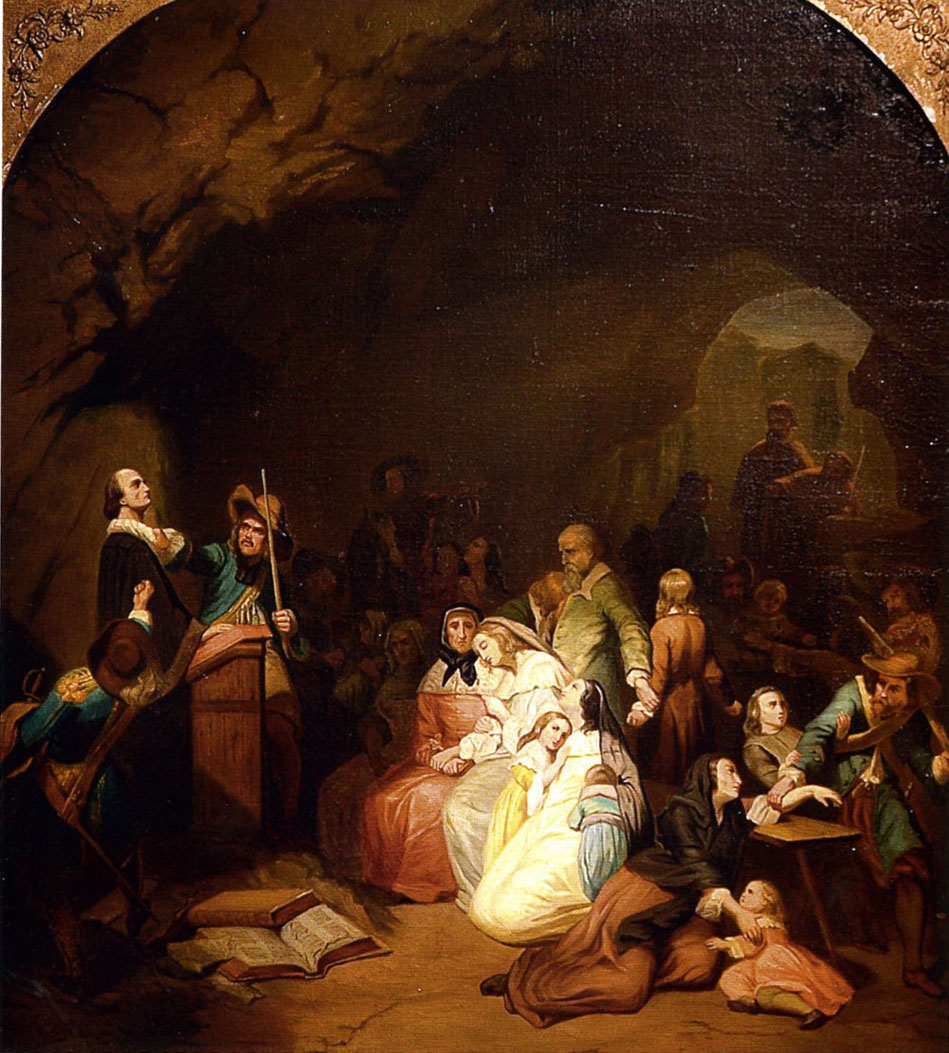

이러한 극심한 탄압에도 불구하고, 특히 세벤 지역의 개신교도들은 신앙을 포기하지 않고 산이나 동굴 등에 숨어 비밀리에 예배(사막 집회)를 드리는 방식으로 저항을 이어갔다.[25][2] 탄압이 거세질수록 예언 활동 등을 통해 공동체의 결속을 다지고 저항 의지를 키워나갔다.

이처럼 종교적 갈등과 억압이 누적되던 상황에서 1702년 7월, 퐁드몽베르에서 발생한 사건이 전쟁의 직접적인 도화선이 되었다. 지역의 개종 감독관이었던 가톨릭 신부 프랑수아 드 랑글라드가 개신교도들을 감금하고 고문하자, 아브라암 마젤을 중심으로 한 개신교도들이 이에 항의하며 충돌하는 과정에서 랑글라드 신부가 살해되었다.[26] 이 사건을 계기로 세벤 지역 개신교도들의 무장 봉기가 시작되었고, 이는 곧 세벤 전쟁으로 확대되었다.[27]

2. 1. 낭트 칙령 폐지와 개신교 탄압

1685년 프랑스의 국왕 루이 14세는 퐁텐블로 칙령을 발표하여, 이전까지 위그노(프랑스의 개신교 신자)에게 종교적 자유와 시민권을 보장했던 낭트 칙령을 폐지했다. 이로써 프랑스 내에서 개신교 신앙은 공식적으로 금지되었고, 개신교도들은 신앙의 자유를 박탈당했다.[2] 루이 14세와 가톨릭교회는 용기병들과 사제들을 동원하여 개신교도들에 대한 극심한 탄압과 강제 개종을 추진했다. 특히 1683년부터 세벤을 포함하여 푸아투, 기옌, 도피네, 랑그도크 등 개혁주의 사상이 깊게 뿌리내린 지역에서는 용기병을 이용한 강압적인 개종 시도가 이루어졌다.[2][25]

이러한 박해를 피해 많은 위그노들이 프랑스를 떠나 해외로 망명했지만, 일부는 개종을 거부하고 프랑스에 남아 비밀리에 신앙을 지키기로 결정했다. 이들은 산이나 동굴 등에 숨어 예배를 드리는 "사막 집회"를 열었으나, 당국은 벌금, 재산 몰수, 군사력 동원, 인질 억류 등 강력한 수단으로 이를 탄압했다.[2] 개종을 거부하는 개신교 목사들과 신도들은 처형당하거나 해외로 도피해야 했다.[25]

일단 가톨릭으로 개종했다가 다시 개신교 신앙으로 돌아가는 행위는 중죄로 간주되어 가혹하게 처벌받았다. 재개종 혐의로 기소된 이들은 수감되거나 바퀴형 고문, 화형 등 극형에 처해졌으며, 강제 노역(주로 갤리선 노역)에 보내지기도 했다.[2][25] 또한, 개신교도 부모의 아이들은 강제로 빼앗겨 가톨릭 기관이나 가정으로 보내졌다.[2][25]

세벤 지역에서는 랑그도크 총독 니콜라 드 라무아니옹 드 바빌의 주도 하에 특히 가혹한 탄압이 이루어졌다. 1686년과 1687년 두 해 동안에만 84명이 처형당하고, 50여 명이 중노역형(갤리선 노역)에 처해졌으며, 300여 명이 신세계(아메리카 식민지)로 강제 이주되었다. 1698년에는 민중의 존경을 받던 설교자 클로드 브루송이 체포되어 처형되었고, 1700년에는 가톨릭 성당 앞에서 시편을 불렀다는 이유로 아이들이 체포되어 투옥되거나 갤리선으로 보내지는 등 탄압이 계속되면서 민중의 불만은 극에 달했다.

이러한 상황 속에서 개신교도들은 예언 활동을 통해 저항 의지를 다졌다. 이들은 바빌론(가톨릭 체제)의 몰락과 예루살렘(개신교 공동체)의 부활을 선포하며 비밀리에 신자들을 규합했다. 탄압이 심화될수록 예언자들이 늘어나고 설교가 계속되는 악순환이 반복되었다.

1702년 7월, 퐁드몽베르(Pont-de-Montvert)에서 개종을 감독하던 가톨릭 신부 프랑수아 드 랑글라드(François de Langlade)가 개신교도들을 감금하고 고문하는 사건이 발생했다. 이에 아브라암 마젤(Abraham Mazel)을 중심으로 한 60여 명의 개신교도들이 감금된 이들의 석방을 요구하며 충돌했고, 이 과정에서 창문으로 도망치려던 랑글라드 신부가 붙잡혀 살해당했다.[26] 이 사건은 세벤 지역 개신교도들의 봉기를 촉발하는 직접적인 계기가 되었고, 마침내 세벤 전쟁이 발발하게 되었다.[27]

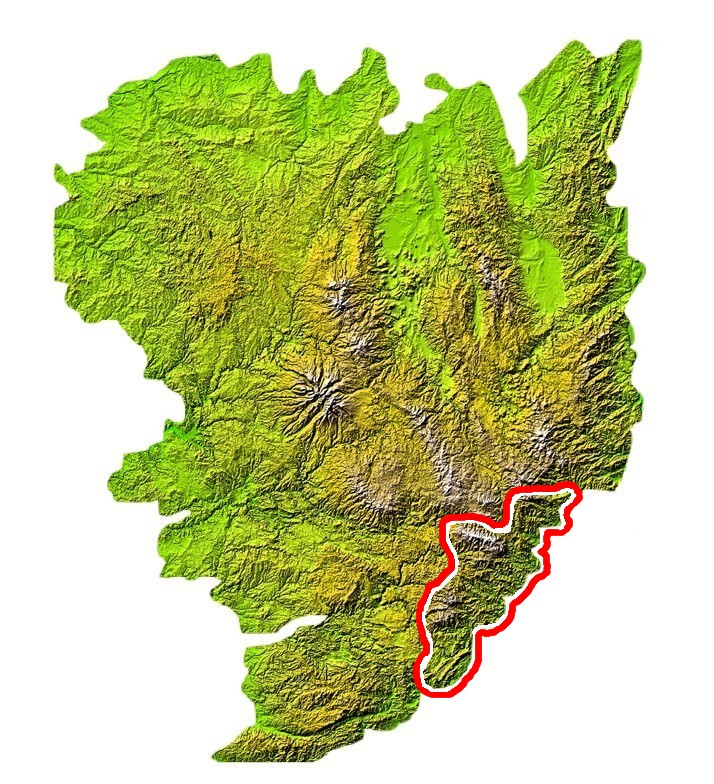

2. 2. 세벤 지역의 특수성

세벤 지역은 랑그도크 지방의 일부로, 16세기 중반부터 개신교 개혁주의 사상이 깊게 뿌리내린 곳이었다. 이는 푸아투, 기옌, 도피네 등 다른 지역과 함께 프랑스 내에서 위그노(프랑스 개신교도)의 주요 거점 중 하나가 되는 배경이 되었다.[2]

그러나 1685년 루이 14세가 낭트 칙령을 폐지하는 퐁텐블로 칙령을 발표하면서 상황은 급변했다. 이 칙령은 프랑스 내 개신교 신앙을 전면 금지하고 가톨릭으로의 강제 개종을 요구했다.[25][2] 루이 14세와 가톨릭 교회는 용기병과 사제들을 동원하여 개신교도들을 극심하게 탄압했다. 특히 세벤 지역에서는 1683년부터 이미 용기병을 이용한 강압적인 개종 시도가 있었다.[2] 개종을 거부하거나 번복하는 이들은 가혹한 처벌을 받았다. 많은 목사와 신도가 처형당하거나 국외로 망명해야 했으며, 개종을 번복하면 바퀴형 고문이나 화형 등 사형에 처해지거나 강제 노역형을 선고받았다.[25][2] 아이들은 부모에게서 강제로 분리되어 가톨릭 기관으로 보내졌다.[25][2] 이러한 강제 개종자들은 "새로운 개종자"(NC)로 불리며 당국의 감시를 받았다.[2]

1685년부터 랑그도크 총독을 맡은 니콜라 드 라모니옹 드 바스빌은 세벤 지역에서 특히 강경한 탄압 정책을 펼쳤다. 1686년과 1687년 단 2년 동안 84명이 처형당하고, 50명이 갤리선 노역형에 처해졌으며, 300여 명이 신세계의 식민지로 강제 이주당했다.[25]

이러한 극심한 박해에도 불구하고 세벤의 개신교도들은 신앙을 버리지 않았다. 이들은 당국의 감시를 피해 산이나 동굴 등에 비밀리에 모여 예배를 드렸는데, 이를 '사막 집회'라고 불렀다.[25][2] 당국은 벌금, 재산 몰수, 군사력 동원, 인질 억류 등 다양한 방법으로 이들을 탄압했다.[2] 세벤의 개신교도들은 예언을 통해 바빌론(가톨릭 체제)의 몰락과 예루살렘(신앙 공동체)의 부활을 선언하며 신자들을 규합하고 저항 의지를 다졌다. 1698년에는 민중의 존경을 받던 설교자 클로드 브루송이 체포되어 처형되었고, 1700년에는 가톨릭 성당 앞에서 시편을 불렀다는 이유로 아이들이 체포되어 투옥되거나 갤리선 노역형에 처해지는 등 탄압과 저항이 반복되는 악순환이 이어졌다. 이러한 긴장 상태는 1701년 프랑스 왕국이 스페인 왕위 계승 전쟁에 개입하면서 더욱 고조되었다.

2. 3. 퐁드몽베르 사건과 전쟁 발발

루이 14세는 1685년 낭트 칙령을 폐기하고 개신교도의 신앙 자유를 박탈했다. 이후 용기병과 가톨릭 사제들이 동원되어 개신교도에 대한 극심한 탄압과 강제 개종이 이루어졌으며, 많은 이들이 처형당하거나 해외로 망명했다.[25] 개종을 거부하거나 번복하는 행위는 중죄로 간주되어 수감, 바퀴형, 화형 등 가혹한 처벌을 받았고, 아이들은 부모에게서 강제로 분리되어 가톨릭 기관으로 보내졌다. 세벤 지역에서는 1686년부터 1687년까지 2년 동안 84명이 처형되고 50여 명이 중노역형에 처해졌으며, 300여 명이 아메리카 식민지로 끌려갔다. 이러한 탄압 속에서도 세벤의 개신교도들은 비밀리에 신앙을 지켜나갔다.

이런 상황에서 1702년 7월 24일, 퐁 드 몽베르에서 사건이 발생했다. 지역의 개종 감독관이었던 가톨릭 신부 프랑수아 드 랑글라드 뒤 샤일라는 개신교도들을 감금하고 고문하고 있었다.[26] 이에 아브라함 마젤이 이끄는 약 60명의 무장한 개신교도들이 찬송가를 부르며 마을로 들어가 샤일라에게 감금된 이들의 석방을 요구했다. 샤일라 측이 시간을 끄는 사이 외부에서 총격이 발생했고, 이에 격분한 개신교도들은 건물 문을 부수고 들어가 감금된 사람들을 구출한 뒤 건물에 불을 질렀다. 샤일라는 창문을 통해 탈출하려 했으나 붙잡혀 살해되었다.[3] 이 사건은 세벤 전쟁 발발의 직접적인 계기가 되었다.[27][4][5]

사건 이후 개신교 "예언자"들의 지도 아래 여러 위그노 무리가 조직되어 가톨릭 사제와 신자들을 대상으로 보복 공격을 시작했다. 랑그도크 지역의 왕실 군대 사령관이었던 중장 빅토르-모리스 드 브로이는 푸울 대위에게 진압을 명령했으나 큰 성과를 거두지 못했다. 와중에 위그노 반군 지도자 중 한 명인 게데옹 라포르트가 그해 10월에 살해되기도 했다.

그러나 모든 개신교도가 카미자르(세벤 지역의 위그노 반군)를 지지한 것은 아니었다. 예를 들어 프레시네 드 로제르 주민들 중 다수는 왕가에 충성했음에도 불구하고, 1703년 말 세벤 지역을 휩쓴 대화재로 재산을 잃는 피해를 보았다.[6]

3. 전개 과정

세벤 전쟁의 주요 전개는 1702년부터 1704년 사이에 집중되었다. 프로테스탄트 민병대인 카미자르는 가톨릭 정부군에 맞서 세벤 지역을 중심으로 게릴라전을 펼쳤다. 민간인으로 구성되었음에도 불구하고, 카미자르는 정부군을 상대로 몇몇 전투에서 상당한 전과를 올렸다.

전쟁은 1702년 7월 24일, 위그노 탄압으로 악명 높던 셰라 신부가 살해되면서 본격화되었다. 이에 정부는 빅토르 모리스 드 브로이 백작을 보내 초기 진압에 나섰으나, 1703년 1월 14일에는 더욱 강경한 몽트레벨 원수를 지휘관으로 임명했다. 몽트레벨은 즉결 처형, 마을 초토화 등 극도로 잔혹한 방식으로 탄압을 자행했으며,[10] 특히 1703년 말에는 '세벤의 방화' 작전을 통해 수많은 마을을 불태우고 주민들을 강제 이주시켜 카미자르의 기반을 파괴하려 했다.[12][14][15] 이러한 초토화 작전은 오히려 프로테스탄트의 저항 의지를 더욱 강하게 만들었다.

1704년 3월 14일, 장 카발리에가 이끄는 카미자르가 마르티냐르그 전투에서 왕립군 정예 부대에 큰 승리를 거두면서 전쟁은 새로운 국면을 맞았다. 이 패배의 책임을 물어 루이 14세는 몽트레벨을 해임하고 빌라르 원수를 후임으로 보냈다. 빌라르는 무력 진압과 함께 신교의 자유를 일부 보장하는 평화 협상을 제안하는 이중 전략을 사용했다.

1704년 5월, 빌라르는 카미자르의 주요 지도자 중 한 명인 장 카발리에와 협상을 벌여, 그의 안전한 해외 망명을 보장하는 조건으로 항복을 받아냈다. 그러나 피에르 라포르트(롤랑)를 비롯한 다른 지도자들은 낭트 칙령의 완전한 복원을 요구하며 저항을 계속했다. 롤랑은 1704년 8월 동료의 배신으로 살해당했고, 다른 지도자들도 결국 망명하거나 체포되면서 조직적인 저항은 점차 힘을 잃었다.

1705년 빌라르의 후임으로 부임한 베릭 공작이 남은 저항 세력을 소탕하면서 전쟁은 사실상 마무리되었다. 이후 망명 지도자들의 재봉기 시도는 실패로 돌아갔고, 1710년까지 산발적인 저항만 이어졌다. 1713년에는 영국과의 조약 이후 앤 여왕의 요청으로 개신교도 포로 136명이 석방되어 영국으로 추방되었다.

3. 1. 카미자르의 봉기와 게릴라전

1702년 7월 24일, 위그노에 대한 잔혹한 탄압을 자행하던 셰라 신부에 대한 민중의 분노가 폭발하여 그의 저택을 포위하고 살해하는 사건이 발생했다. 이에 대한 보복으로 바빌과 랑그도크 방면군 사령관 빅토르 모리스 드 브로이 백작이 실행범을 처형하자, 프로테스탄트들은 숲에 숨어 게릴라전을 벌이기로 결의했다.

1703년 1월부터 이들 개신교 민병대는 점차 카미자르로 불리게 되었다. 카미자르는 주로 농민과 20세에서 25세 사이의 양치기들로 구성되었으며,[7] 깊은 신앙심을 바탕으로 자체적인 종교 모임을 가졌다. 이들은 세벤 지역 프로테스탄트 농민들의 지원을 받으며 활동했다.[7]

여러 지도자가 카미자르를 이끌었다. 장 카발리에는 약 700명의 부대를 지휘했으며, 피에르 라포르트(별명 ''롤랑'')는 300~400명, 아브라함 마젤은 50~100명, 니콜라스 조아니는 부제 산맥에서 300~400명의 부대를 이끌었다. 카스타네는 몽 아구알에서, 살로몬 쿠데르크 등 다른 지도자들도 각자 부대를 이끌고 활동했다. 반란은 현재 로제르 데파르트망 남동쪽 부제 산맥에서 시작하여 가르 데파르트망(바스-세벤)으로 확산되었다.

1702년부터 1704년까지 카미자르와 정부군 사이에 수많은 전투가 벌어졌다. 카미자르는 게릴라전 전술을 사용하여 정부군에 맞섰으며, 민간인으로 구성되었음에도 불구하고 몇몇 전투에서 상당한 전과를 올렸다. 1703년 1월 12일에는 정부군 풀 대위를 살해하기도 했다. 작전 중 가톨릭 사제를 암살하고 마을을 불태우기도 했으나,[8] 1703년 2월 21일에는 카스타네 부대가 프레시네 드 푸르크에서 왕당파 여성과 어린이 40명을 살해하는 사건도 발생했다.[9]

정부군은 초기 빅토르 모리스 드 브로이 백작의 지휘 아래 반란자들의 집을 불태우는 등 강경하게 대응했다. 1703년 1월 14일, 루이 14세는 원수 니콜라 오귀스트 드 라 봄 드 몽트레벨을 브로글리 백작을 대신하여 새로운 지휘관으로 임명했다. 몽트레벨은 더욱 가혹한 탄압 정책을 펼쳤다. 2월 25일, 국왕은 몽트레벨과 행정관 니콜라 드 라모니옹 드 바스빌에게 군사에 대한 전적인 통제권을 부여했다. 항복하는 카미자르를 즉결 처형하거나 교수형, 바퀴형, 화형에 처했으며, 위그노 마을을 초토화하고 모든 재산을 몰수했다.[10] 그는 '백색 카미자르'라는 가톨릭 민병대를 조직하여 프로테스탄트 탄압에 동원하기도 했다.

1703년 2월 폭풍 이후, 프랑스 장교 자크 드 쥘리앵은 카발리에 군대에 승리를 거두고 카미자르의 자원을 파괴하는 작전을 수행했다. 같은 해 4월 종려주일, 몽트레벨은 님 근처에서 비무장 위그노 민간인 20명을 매복 공격하여 살해했는데, 이는 '물랭 드 라고 학살'로 알려져 있다.[11] 또한 미알레와 소만 주민들이 반군 지원 중단을 거부하자 마을 전체 인구를 추방했다.[12]

1703년 9월 20일에는 카미자르가 가톨릭 정착촌인 사투라르그와 생세리에를 공격하여 총 71명의 주민이 사망했다.[13]

같은 해 9월부터 12월까지, 몽트레벨과 바스빌은 카미자르의 보급로와 은신처를 차단하기 위해 '세벤의 방화' 작전을 실행했다. 이 계획에 따라 지정된 31개 교구, 466개 이상의 마을이 불타고 파괴되었으며, 13,212명의 주민들은 가축과 가구를 가지고 정부가 경비하는 도시로 강제 이주당했다. 이러한 무자비한 초토화 작전과 학살은 오히려 카미자르에 대한 지지를 높이고 저항을 더욱 격화시키는 결과를 낳았다.[12][14][15]

한편, 해외로 망명한 위그노들은 스페인 왕위 계승 전쟁에서 프랑스와 교전 중이던 잉글랜드와 네덜란드에 카미자르 지원을 요청했다. 실제로 영국과 네덜란드 군함이 세트 근처 해안에 접근하기도 했으나, 몽트레벨의 해안 경비 강화로 인해 실제적인 군사 개입은 이루어지지 못했다.

1704년 3월 14일, 장 카발리에가 이끄는 1,100명의 카미자르는 마르티냐르그에서 왕립 해군 정예 부대와 용기병을 격파하며 가장 큰 승리를 거두었다. 이 패배로 루이 14세는 몽트레벨을 해임하고 클로드 루이 엑토르 드 빌라르 원수를 새로운 지휘관으로 임명했다. 빌라르는 무력 진압과 함께 신교의 자유를 일부 보장하는 평화 협상을 제안하여 카미자르를 분열시키려 했다.

1704년 4월, 브라누 레 타이아드에서는 정부군에 의해 150명의 농민이 학살당하는 사건이 발생했다. 같은 달 19일, 몽트레벨은 지휘권을 넘기기 이틀 전 카발리에를 물리치고 그의 본부를 점령했다. 4월 30일, 장 카발리에는 결국 빌라르의 제안을 받아들여 국왕과의 협상을 시작했고, 자신과 추종자들의 안전한 해외 망명을 조건으로 항복했다.

그러나 피에르 라포르트(롤랑), 아브라함 마젤, 아브디아 모렐(카스티나), 엘리 마리옹 등 다른 지도자들은 낭트 칙령의 완전한 부활 없이는 협상할 수 없다며 저항을 계속했다. 롤랑은 철저 항전을 주장했으나 동료의 배신으로 살해당했고, 다른 지도자들도 결국 체포되거나 영국, 스위스 등지로 망명할 수밖에 없었다.

이후 망명한 지도자들이 외국의 후원을 얻거나 프랑스로 재입국하여 재봉기를 시도했으나 모두 실패로 끝났다. 빌라르의 후임으로 베릭 공작이 부임하여 남은 저항 세력을 진압하고 1705년경 세벤 지역을 평정했다. 1710년까지 산발적인 저항이 이어졌으나 큰 영향을 미치지는 못했다. 1713년 프랑스 왕은 영국과의 평화 조약 체결 후 앤 여왕의 요청으로 종교적인 이유로 수감되거나 중노역형에 처해진 개신교도 136명을 석방하여 영국으로 추방했다.

3. 2. 정부군의 탄압과 초토화 작전

야생트 리고 作.]]

1702년 말, 랑그도크 방면군 사령관 브로이 백작은 카미자르 반란 진압을 시작하며 반란 가담자들의 집을 불태우고 추적하는 등 초기 탄압을 지휘했다. 왕립군은 중장 브로이 백작의 지휘 아래 1703년 3월까지 20,000명의 병력과 총병, 용기병을 동원했다.

정부의 탄압과 함께 많은 가톨릭 교구에서는 친정부 민병대를 조직했다. 이들은 "플로랑탱" 또는 백색 카미자르와 같은 이름으로 불렸으며, 각각 200명에서 700명 규모였다. 보나주에서는 200~300명의 남성이 "분파의 자유 회사"라는 민병대에 합류했고, 위제에서는 1,500~2,000명이 "십자가의 생도"에 등록했다. 이들 민병대는 전쟁 중 잔혹 행위로 악명이 높았다.

1703년 1월 14일, 원수 니콜라 오귀스트 드 라 봄 드 몽트레벨이 브로이 백작을 대신하여 왕립군 지휘관으로 임명되었다. 그는 3,000명의 미켈레트 용병을 추가로 고용했다. 2월 25일, 국왕 루이 14세는 몽트레벨 원수와 니콜라 드 라모니옹 드 바스빌에게 군사에 대한 전적인 통제권을 부여했다. 이들은 더욱 강경한 진압 작전을 펼쳤다. 항복하는 카미자르들은 즉결 처형당했으며, 교수형이나 바퀴형과 같은 잔혹한 형벌에 처해졌고, 때로는 화형에 처해지기도 했다. 위그노(개신교도) 마을들은 무차별적으로 파괴되었고 주민들의 모든 재산은 몰수되었다.[10]

1703년 2월 폭풍 이후, 프랑스 장교 자크 드 쥘리앵은 카미자르 군대에 승리를 거두고 루이 14세로부터 승진했다. 쥘리앵은 카미자르의 기반을 완전히 파괴하기 위한 초토화 작전에 착수했다. 왕립군은 개신교도 마을과 카미자르 지지 마을들을 불태우고, 주민들을 학살하거나 추방했다.

정부군의 잔혹 행위는 계속되었다. 1703년 4월 종려주일, 몽트레벨 원수는 님 근처에서 예배를 드리러 가던 20명의 위그노(개신교도) 민간인을 매복 공격하여 학살했다. 이 사건은 물랭 드 라고 학살로 알려져 있다.[11] 같은 달, 정부군은 미알레와 소만 정착촌을 공격했다. 주민들이 반군 지원 중단을 거부하자, 몽트레벨은 마을 전체 인구를 추방하는 강경 조치를 취했다.[12] 1704년 4월에는 브라누 레 타이아드에서 정부군에 의해 150명의 농민이 학살당하는 사건도 발생했다.

1703년 9월, 바스빌은 카미자르를 고립시키고 식량 및 자원 보급을 차단하기 위해 세벤 지역의 인구를 강제로 감소시키는 계획을 세웠다. 이는 '세벤의 방화'로 알려지게 된다. 국왕의 승인을 받은 이 계획은 31개 교구를 지정하여 총 13,212명의 주민들을 모든 가축과 가재도구를 가지고 정부가 통제하는 도시로 강제 이주시키는 것을 목표로 했다. 1703년 9월부터 12월까지 프랑스군과 민병대는 세벤 지역의 최소 466개의 마을을 불태우고 파괴했으며, 학살을 자행했다. 31개 교구는 계획대로 파괴되었다. 특히 피렌체 민병대는 이 과정에서 수많은 민간인 살해와 잔학 행위를 저질렀다. 이러한 대규모 초토화 작전은 오히려 카미자르에 대한 지지를 높이는 역효과를 낳았고, 분쟁을 더욱 격화시켰다.[12][14][15]

이러한 극심한 탄압에도 카미자르의 저항은 계속되었고, 정부는 1704년 빌라르 원수를 새로운 지휘관으로 임명하여 전략 수정을 꾀하게 된다.

3. 3. 외세의 개입 시도

해외로 망명한 위그노들은 프랑스와 스페인 왕위 계승 전쟁을 벌이고 있던 잉글랜드와 네덜란드에 카미자르 지원을 위한 군대 파견을 요청했다. 실제로 잉글랜드와 네덜란드의 군함이 세트 인근 해안까지 접근하기도 했으나, 당시 왕립군 지휘관이었던 몽트레벨 원수가 이를 심각한 위협으로 보고 해안 감시를 강화하면서 개입 시도는 무산되었다. 결국 구체적인 군사 원조는 이루어지지 못했다.3. 4. 평화 협상과 전쟁의 종결

1704년 3월 14일, 장 카발리에가 이끄는 1,100명의 카미자르는 마르티냐르그에서 왕립군 정예 부대를 격퇴하며 큰 승리를 거두었다. 이 전투에서 왕립군은 180~350명의 사망자를 낸 반면 카미자르 측 손실은 20명에 불과했다. 이 패배 이후 루이 14세는 몽트레벨 원수를 해임하고, 빌라르 원수를 새로운 지휘관으로 임명했다. 빌라르는 무력 진압과 함께 회유책을 병행하는 전략을 사용했다.빌라르는 부임 후 신교의 자유를 일부 보장하는 평화 협상을 제안하며 카미자르의 분열을 유도했다. 1704년 4월 30일, 장 카발리에는 국왕과의 협상을 시작했다. 5월 16일, 카발리에는 님에서 빌라르 원수와 직접 만나 회담을 가졌다. 카발리에는 자신과 부하들의 사면, 안전한 국외 망명 보장, 그리고 카미자르 포로 석방을 조건으로 항복을 약속했다. 5월 27일, 국왕은 이 제안을 수락했고 휴전이 선언되었다. 카발리에는 6월 23일 100여 명의 부하와 함께 프랑스를 떠났다. 그러나 퐁텐블로 칙령은 철회되지 않았고, 개신교도들은 여전히 박해받는 소수 집단으로 남았다.

카발리에의 항복은 다른 카미자르 지도자들에게 큰 반발을 샀다. 특히 피에르 라포르트(롤랑)는 궁정이 낭트 칙령 부활을 명시하지 않는 한 협상은 무효라며 저항을 계속하기로 결정했다. 그러나 1704년 8월 13일, 라포르트는 동료의 배신으로 카스텔노발랑스에 있는 자택에서 살해당했다. 그의 죽음 이후 저항 동력은 크게 약화되었다. 9월부터 10월 사이, 카스타네, 주아니, 쿠데르크, 로즈, 마젤 등 남은 지도자들도 차례로 항복하고 프랑스를 떠나 스위스 등지로 망명했다.

1704년 12월, 마지막 남은 카미자르 세력이 빌라르에게 진압되면서 반란은 사실상 종결되었다. 빌라르는 세벤 지역을 떠나 라인강 전선으로 복귀했고, 후임으로 베릭 공작이 임명되어 남은 저항 세력을 소탕하고 지역을 평정했다. 이후에도 산발적인 불안정은 1710년까지 이어졌다. 해외로 망명한 지도자들은 영국 등 외국의 후원을 얻거나 재입국하여 재봉기를 시도했으나 모두 실패로 끝났다.

1713년 프랑스는 영국과 평화 조약을 맺었고, 앤 여왕의 요청에 따라 종교적인 이유로 수감되거나 중노역형에 처해졌던 개신교도 136명을 석방하여 영국으로 추방했다.

4. 전쟁 이후의 상황

1704년 말, 주요 지도자들의 항복과 망명으로 대규모 저항은 사실상 종결되었으나, 산발적인 불안정은 1710년까지 이어졌다. 클로드 루이 엑토르 드 빌라르 원수가 세벤 지역을 떠나고 제임스 피츠제임스, 버윅 공작이 통제권을 넘겨받은 후에도 일부 카미사르 지도자들은 항복을 거부하고 저항을 계속했다. 라바넬과 클라리스는 아브라함 마젤과 함께 프로테스탄트 운동을 재조직하려 했으나, 마젤은 1705년 체포되었다. 해외로 망명했던 카스타네, 엘리 마리옹 등 다른 지도자들도 프랑스로 돌아와 봉기를 이어가려 했지만, 곧 추적되어 처형당했다. 카스타네는 1705년 3월 몽펠리에에서 체포되어 심하게 구타당한 후 처형되었다.

1705년 4월에는 제네바 출신의 프로테스탄트 빌라스가 카티나, 라바넬 등과 함께 "하나님의 자녀 연맹"을 결성하여 버윅 공작과 니콜라 드 라모니옹을 납치하고 세트 항구를 점령하여 대 동맹 군대의 상륙을 유도하려는 계획을 세웠다. 이를 통해 세벤 지역에서 새로운 반란을 일으키려 했으나, 음모는 사전에 발각되어 관련자 100여 명이 체포되었고 30명이 사형 선고를 받았다. 빌라스는 사형 집행인에게 맞아 죽었고, 카스타네와 라바넬은 산 채로 화형에 처해졌다. 살로몬 쿠데르크 역시 한 달 뒤 화형대에서 사망했다.

1705년 7월 감옥에서 탈출하여 영국으로 망명했던 아브라함 마젤은 1709년 다시 프랑스로 돌아와 영국 지원하에 새로운 봉기를 시도했다. 마젤과 100여 명의 부하들은 낭트 칙령의 복원과 카미사르 포로 석방을 요구했으나, 이 봉기 역시 프랑스 당국에 의해 진압되었다. 마젤은 포기하지 않고 1710년 다시 영국이 지원하는 침공을 조직하여 6월 세트에 상륙했지만, 왕실 군대에 의해 빠르게 격퇴되었다. 마젤은 결국 포로로 잡혀 1710년 10월 4일 위제스에서 사망했다.[16] 클라리스는 같은 해 10월 구타당해 죽었고, 조아니는 다음 해에 처형되면서 카미사르의 조직적인 저항은 완전히 막을 내렸다.

1713년, 스페인 왕위 계승 전쟁을 종결짓는 평화 조약이 프랑스 왕국과 그레이트브리튼 왕국 사이에 체결되었다. 이때 앤, 그레이트브리튼 여왕의 요청에 따라 루이 14세는 종교적인 이유로 투옥되었던 위그노 136명을 석방하여 영국으로 망명할 수 있도록 허락했다.

이후에도 위그노에 대한 박해는 계속되었으나, 1787년 루이 16세가 서명한 베르사유 칙령을 통해 마침내 종식되었다. 이 칙령 발효에는 니콜라 드 라모니옹의 아들인 크레티앙-프랑수아 드 라모니옹 드 바빌이 기여했다.

4. 1. 위그노의 망명과 국제적 영향

세벤 전쟁에서 군사적 열세와 지속적인 박해에 직면한 카미사르의 주요 지도자 장 카발리에는 1704년 프랑스 정부와 협상을 시작했다. 그는 자신과 추종자들의 안전한 해외 망명을 보장받는 조건으로 항복을 제안했다. 5월 16일, 카발리에는 클로드 루이 엑토르 드 빌라르 원수와 님에서 만나 사면 부여, 국외 이주권 보장, 카미사르 포로 석방 등을 요구했다. 5월 27일 프랑스 국왕이 이 제안을 수락하면서 휴전이 선언되었고, 카발리에는 6월 23일 100명의 부하와 함께 프랑스를 떠났다. 그러나 퐁텐블로 칙령은 철회되지 않았고, 프로테스탄트는 여전히 박해받는 소수 집단으로 남았다.

카발리에의 항복은 다른 카미사르 지도자들, 특히 계속 싸우기로 결정한 피에르 라포르트(일명 롤랑드)에게는 받아들여지지 않았다. 아브라암 마젤, 아브디아 모렐(일명 카스티나), 엘리 마리옹 등 다른 지도자들도 평화 협상에 반대하고 저항을 이어갔다. 카발리에의 부하들이 떠난 후, 라포르트는 약 1,200명의 병력을 지휘하게 되었다. 1704년 6월 말, 영국과 네덜란드 군함이 리옹만으로 해군 원정을 시도했으나 악천후와 폭풍으로 실패했다.

하지만 저항은 오래가지 못했다. 1704년 8월 13일, 라포르트는 배신으로 인해 카스텔노발랑스의 자택에서 사망했다. 이후 9월부터 10월 사이에 카스타네, 주아니, 쿠데르크, 로즈, 마젤 등 남은 지도자들도 차례로 항복하고 프랑스를 떠나 스위스에서 피난처를 찾았다. 1704년 12월, 마지막 남은 카미자르 세력이 빌라르 원수에게 패배하면서 반란은 사실상 종식되었다. 빌라르는 세벤 지역을 떠났고, 통제권은 제임스 피츠제임스, 버윅 공작에게 넘어갔다. 이후에도 산발적인 저항은 1710년까지 계속되었다.

해외로 망명한 지도자들은 1710년까지 영국 등 외국의 후원을 얻거나 프랑스로 다시 잠입하여 카미사르를 재규합하는 등 재봉기를 시도했으나 모두 실패로 돌아갔다. 1713년에는 프랑스 왕이 영국과의 평화 조약을 맺고 앤 여왕의 요청에 따라, 종교적인 이유로 수감되거나 중노역형에 처해진 개신교도 136명을 석방하여 영국으로 추방했다.

한편, 장 카발리에는 잉글랜드로 망명한 후 스페인 왕위 계승 전쟁에 참전했다. 그는 스페인 전선에서 위그노 연대를 이끌고 1707년 알만사 전투에서 베릭 공작이 이끄는 프랑스-스페인 연합군과 싸웠다. 전투 후 카발리에는 저지 섬의 총독으로 임명되는 등 출세하였으며, 1740년 사망하기 전 회고록을 남겼다. 반란에 참여했던 다른 예언자들 역시 반란 진압 후 네덜란드와 잉글랜드 등으로 망명했다.[24]

5. 주요 인물

세벤 전쟁에는 위그노 신앙의 자유를 지키기 위해 저항한 카미자르 측과 이를 진압하려는 프랑스 정부 측의 여러 주요 인물들이 관여했다.

카미자르 측에서는 장 카발리에, 롤랑, 아브라함 마젤 등이 대표적인 지도자로 활동했다. 이들은 주로 농민 출신으로, 종교적 신념을 바탕으로 프랑스 왕립군에 맞서 게릴라전을 펼쳤다. 카발리에는 뛰어난 군사적 지도력을 보였으나 결국 프랑스 정부와 협상하여 망명했고, 롤랑은 낭트 칙령 복원을 주장하며 끝까지 저항하다 배신으로 사망했다. 마젤 역시 여러 차례 망명과 재봉기를 시도하며 저항을 이어갔으나 체포되어 처형되었다.

프랑스 정부 측에서는 국왕 루이 14세가 낭트 칙령 폐지를 통해 위그노 탄압 정책을 주도하며 전쟁의 근본적인 원인을 제공했다. 초기 진압을 맡았던 니콜라 오귀스트 드 라 봄 드 몽트레벨은 강경책을 사용했으나 효과를 보지 못했고, 후임 빌라르 원수는 군사적 압박과 회유책을 병행하여 카발리에의 항복을 이끌어내고 전쟁을 종결시키는 데 중요한 역할을 했다.

5. 1. 카미자르 측

1703년 1월부터 왕당파가 "광신자"라고 부르던 프로테스탄트 게릴라는 점차 카미자르라는 이름으로 알려지게 되었다. 여러 지도자를 중심으로 무리가 조직되었는데, 장 카발리에는 약 700명, 롤랑은 300~400명(나중에 아브라함 마젤의 병력 50~100명 합류), 니콜라스 조아니는 300~400명 규모의 부대를 이끌었다. 이 외에도 카스타네, 살로몬 쿠데르크 등 여러 지도자들이 각 지역에서 활동했다.

카미자르의 주축은 농민이었으며, 특히 20세에서 25세 사이의 젊은 양치기들이 많았다.[7] 반란은 현재 로제르 데파르트망 남동쪽 가장자리의 부제 산맥에서 시작되어 점차 가르 데파르트망(바스-세벤) 지역으로 확산되었다. 그러나 님 동쪽, 제놀락 및 생-탐브루아 북쪽, 르 비강 구 서쪽 등 일부 지역은 상대적으로 영향을 덜 받았다.

카미자르는 깊은 신앙심을 바탕으로 자체적인 종교 모임을 가졌으며, 세벤 지역 프로테스탄트 농민들의 광범위한 지원 속에서 활동했다.[7]

1704년 장 카발리에가 프랑스 왕실과 협상 후 항복했지만, 롤랑, 라바넬, 클라리스 등 많은 지도자들은 항복을 거부하고 저항을 이어갔다. 일부는 해외로 망명했다가 다시 돌아와 봉기를 시도하기도 했으나, 프랑스 당국의 지속적인 추적과 탄압으로 대부분 체포되어 처형되었다. 예를 들어 카스타네는 1705년 3월 몽펠리에에서 체포되어 고문 끝에 처형되었고, 같은 해 4월에는 "하나님의 자녀 연맹" 결성을 주도했던 빌라스, 카티나, 라바넬 등이 음모 발각 후 처형당했으며, 살로몬 쿠데르크도 화형에 처해졌다. 이후에도 클라리스(1710년), 조아니(1711년) 등 남은 지도자들이 차례로 제거되면서 카미자르의 조직적인 저항은 점차 약화되었다.

5. 1. 1. 장 카발리에

1702년, 바빌의 보좌관으로 잔혹한 탄압을 자행하던 셰라 신부에 대한 민중의 분노가 폭발하여 7월 24일 셰라의 저택을 포위하고 그를 붙잡아 살해했다. 이 사건 이후 프로테스탄트들은 숲에 숨어 게릴라 전술로 맞서 싸우기로 결의하고, 피에르 라포르트(통칭 롤랑)와 장 카발리에를 지도자로 선출했다.

1703년 1월부터 프로테스탄트 게릴라는 점차 카미자르로 불리게 되었다. 여러 무리가 조직되었으며, 그중 가장 큰 규모인 700명의 부대는 장 카발리에가 이끌었다. 그는 라스텔레, 압디아스 모렐, 라바넬, 봉보누, 클라리스를 부관으로 두었다. 카미자르는 주로 농민들로 구성되었으며, 특히 20세에서 25세 사이의 양치기들이 많았다.[7] 이들은 세벤 지역 프로테스탄트 농민들의 지원을 받으며 활동했다.[7]

초기 진압에 나선 바빌과 브로이 백작 빅토르 모리스 드 브로이는 반란 가담자의 집을 불태우는 등 강경책을 사용했으나 효과를 보지 못했다. 1703년에는 몽투르베르 후작이 이끄는 국왕군이 파견되었지만, 그의 무자비한 학살과 파괴는 오히려 프로테스탄트의 저항을 더욱 거세게 만들었다.

1704년, 빌라르 원수가 몽투르베르를 대신하여 세벤 지역 사령관으로 부임했다. 빌라르 원수는 무력 진압 대신 신교의 자유를 일부 보장하는 평화 협상을 제안하여 카미자르 내부의 분열을 유도하는 전략을 사용했다. 5월 16일, 카발리에는 빌라르 원수와 님에서 만나 협상을 진행했다. 카발리에는 자신과 부하들의 사면, 국외 이주권 보장, 카미자르 포로 석방을 조건으로 항복을 약속했다. 5월 27일, 국왕 루이 14세는 이 제안을 받아들였고 휴전이 선언되었다.

6월 23일, 카발리에는 100명의 부하와 함께 프랑스를 떠나 망명길에 올랐다. 그러나 퐁텐블로 칙령은 철회되지 않았고, 프로테스탄트는 여전히 박해받는 소수 집단으로 남았다. 카발리에의 항복은 다른 카미자르 지도자들, 특히 끝까지 싸우기로 결정한 롤랑에게는 좋지 않게 받아들여졌다. 카발리에는 빌라르 원수의 제안에 응했지만, 롤랑은 낭트 칙령 부활 명시 없이는 무효라며 거절했다. 카발리에는 세벤을 떠났고, 급진파를 제외한 프로테스탄트 측은 타협에 나섰다. 철저 항전을 하려던 롤랑은 아군의 배신으로 살해당했고, 반란은 종식으로 향했다.

5. 1. 2. 피에르 라포르트 (롤랑)

피에르 라포르트(Pierre Laporte)는 별명 롤랑(Rolland)으로 더 잘 알려진 카미자르의 주요 지도자 중 한 명이었다. 그는 300명에서 400명 규모의 부대를 이끌었으며, 나중에는 아브라함 마젤이 이끄는 50명에서 100명의 반란군이 그의 부대에 합류하기도 했다.1702년 7월 24일, 가톨릭 측 셰라 신부의 잔혹한 탄압에 대한 민중의 분노가 폭발하여 그를 살해하는 사건이 발생했다. 이 사건을 계기로 프로테스탄트들은 본격적인 무장 저항을 결의했고, 피에르 라포르트는 장 카발리에와 함께 저항 세력의 핵심 지도자로 부상하여 게릴라전을 이끌었다.

1704년, 프랑스 궁정은 빌라르 원수를 파견하여 사태 수습에 나섰다. 빌라르는 무력 진압과 함께 신교의 자유를 일부 보장하는 조건으로 평화 협상을 제안했다. 카미자르의 또 다른 주요 지도자였던 장 카발리에는 이 제안을 받아들여 자신과 신도들의 안전한 해외 망명을 허가받았지만, 라포르트는 낭트 칙령의 완전한 부활을 명시하지 않는 한 협상은 무효라며 거부하고 끝까지 저항할 것을 주장했다. 아브라함 마젤, 아브디아 모렐(일명 카스티나), 엘리 마리옹 등 다른 지도자들도 라포르트와 뜻을 같이 하여 평화 협상에 반대하고 저항을 계속했다.

그러나 저항을 계속하던 라포르트는 동료의 배신으로 인해 결국 살해당했다. 그의 죽음 이후 저항 동력은 크게 약화되었고, 다른 지도자들도 결국 영국이나 스위스 등지로 망명하면서 세벤 전쟁의 주요 저항은 사실상 막을 내리게 되었다. 비록 그의 저항은 실패로 끝났지만, 신앙의 자유를 위해 타협하지 않고 끝까지 맞서 싸운 그의 모습은 카미자르 저항 정신의 상징으로 남았다.

5. 1. 3. 아브라암 마젤

아브라함 마젤은 카미자르 봉기의 주요 지도자 중 한 명이었다. 봉기 초기, 그는 피에르 라포르트(롤랑)의 부대에 합류하여 50명에서 100명 규모의 병력을 지휘했다.1704년 장 카발리에가 프랑스 왕실과 평화 협상을 추진했을 때, 마젤은 피에르 라포르트, 압디아스 모렐(카스티나), 엘리 마리옹 등 다른 지도자들과 함께 이에 반대하며 저항을 계속할 것을 주장했다. 그러나 롤랑이 배신으로 살해당하고 저항 운동이 위축되면서, 마젤을 포함한 여러 지도자들은 결국 영국이나 스위스 등지로 망명할 수밖에 없었다.

망명 이후에도 마젤은 위그노 운동에 계속 관여했으며, 프랑스로 돌아와 활동하다가 1705년 체포되었다. 하지만 그는 같은 해 7월 극적으로 감옥을 탈출하여 다시 영국으로 망명했다.

1709년, 마젤은 영국의 지원을 받아 다시 한번 프랑스로 돌아와 봉기를 일으켰다. 약 100명의 병력을 이끌고 낭트 칙령의 복원과 카미자르 수감자 석방을 요구했으나, 이 시도는 프랑스 당국에 의해 빠르게 진압되었다.

그럼에도 마젤은 위그노의 대의를 포기하지 않았다. 1710년 그는 다시 영국의 지원을 받아 프랑스 남부 해안의 세트를 통한 침공을 조직했다. 6월 상륙에는 성공했으나 왕실 군대의 반격으로 인해 작전은 실패로 돌아갔고, 마젤은 결국 포로로 붙잡혔다. 그는 1710년 10월 4일 위제스에서 처형당하며 생을 마감했다.[16]

5. 2. 프랑스 정부 측

프랑스 정부는 세벤 전쟁의 주요 당사자로서, 개신교도인 위그노에 대한 탄압 정책을 주도하고 카미사르 반란군 진압에 나섰다. 루이 14세 국왕은 1685년 낭트 칙령을 폐지하고 가톨릭으로의 강제 개종을 명령하며 개신교도의 종교적 자유를 박탈했다. 이 과정에서 용기병을 동원한 박해가 자행되었으며, 이는 세벤 지역 개신교도들의 극심한 반발을 사 전쟁의 직접적인 원인이 되었다.[25][27]전쟁이 발발하자 프랑스 정부는 군대를 파견하여 카미사르 진압에 나섰다. 초기에는 니콜라 오귀스트 드 라 봄 드 몽트레벨과 같은 지휘관들이 강경 진압책을 펼쳤으나, 카미사르의 저항을 완전히 꺾지는 못했다. 이후 1704년 클로드 루이 엑토르 드 빌라르 원수가 지휘권을 넘겨받아 군사적 압박과 함께 회유책을 사용하는 이중 전략을 구사했다. 빌라르 원수는 카미사르 지도자 중 한 명인 장 카발리에와 협상을 벌여 항복과 망명을 유도하는 등 반란 세력을 약화시켰다. 이러한 프랑스 정부의 군사적, 외교적 노력 끝에 카미사르의 주요 지도자들이 망명하거나 사망하면서 1704년 말 주요 저항은 진압되었으나, 산발적인 충돌은 1710년까지 이어졌다. 전쟁 이후에도 프랑스 정부의 개신교 탄압 정책은 한동안 지속되었다.

5. 2. 1. 루이 14세

루이 14세는 1685년 낭트 칙령을 폐기하여 개신교도의 신앙적 자유를 박탈하였다. 루이 14세와 카톨릭 교회는 용기병들과 사제들을 동원하여 개신교도들에 대한 극심한 탄압과 강제 개종을 추진하였다. 이 과정에서 많은 개신교 목사들과 신도들이 처형당하거나 해외로 도피해야 했다.[25] 개종을 거부하거나 번복하는 것은 중죄로 간주되어 수감되거나 바퀴형 또는 화형 등 잔혹한 방식으로 사형에 처해졌으며, 아이들은 부모에게서 강제로 빼앗겨 카톨릭 기관으로 보내졌다. 특히 세벤 지역에서는 1686년부터 1687년까지 2년 동안에만 84명이 처형당하고 50여 명이 중노역형에 처해졌으며, 300여 명은 아메리카의 식민지로 끌려가 강제 노역에 시달렸다.이러한 극심한 탄압에도 불구하고 세벤의 개신교도들은 신앙을 포기하지 않고 비밀리에 동굴 등에 모여 예배를 이어갔다. 이러한 상황 속에서 1702년, 퐁드몽베르에서 개종을 감독하던 카톨릭 신부 프랑수아 드 랑글라드가 개신교도들을 감금하고 고문하는 사건이 발생했다. 아브라암 마젤을 중심으로 한 60여 명의 개신교도들이 이들의 석방을 요구하는 과정에서 충돌이 일어났고, 창문으로 도망치려던 신부는 붙잡혀 마을 다리 아래로 던져져 사망했다.[26] 이 사건은 세벤 전쟁이 발발하는 직접적인 계기가 되었다.[27]

5. 2. 2. 니콜라 오귀스트 드 라 봄 드 몽트레벨

주로 1702년부터 1704년까지 개신교 민병대인 카미사르군과 가톨릭 측 정부군 사이에 많은 전투가 벌어졌다. 개신교군은 민간인으로 구성되었음에도 불구하고 정부군을 상대로 몇몇 전투에서 상당한 전과를 올렸다. 하지만 군사적으로 절대적 열세였으며 개신교 지역에 대한 극렬한 박해가 계속됨에 따라 1704년 카미사르의 주요 지도자였던 장 카발리에는 자신과 신도들에 대한 안전한 해외 망명 허가를 조건으로 평화 협상을 벌여 왕의 허가를 받았다. 피에르 라포르트(일명 롤랑드)와 아브라암 마젤, 아브디아 모렐(일명 카스티나), 엘리 마리옹 외 여러 지도자들은 이 평화 협상에 반대하고 저항을 계속했으나 롤랑드는 배신에 의해 살해당하였으며 여타 지도자들 역시 결국 영국이나 스위스 등으로 망명할 수밖에 없었다. 이후로 1710년까지 해외로 망명한 지도자들은 영국 등 외국의 후원을 얻거나, 재입국하여 카미사르를 다시 규합하는 등의 재봉기를 기획하고 추진했으나 결국 모두 실패로 끝나고 말았다. 1713년에 프랑스 왕은 영국과 평화 조약을 맺고 앤 여왕의 요청으로 종교적 이유로 수감되거나 중노역형에 처해진 개신교도 136명을 석방하고 영국으로 추방하였다.

5. 2. 3. 클로드 루이 엑토르 드 빌라르

1704년 5월 16일, 빌라르 원수는 님에서 카미사르 지도자 중 한 명인 장 카발리에와 직접 만났다. 이 회담에서 카발리에는 자신과 부하들에 대한 사면과 안전한 국외 망명을 보장받는 조건으로 항복하겠다는 의사를 밝혔다. 또한, 붙잡힌 카미사르 포로들의 석방도 요구했다.

5월 27일, 프랑스 국왕은 카발리에의 제안을 받아들였고, 이에 따라 휴전이 선언되었다. 약속대로 카발리에는 6월 23일 100여 명의 부하를 이끌고 프랑스를 떠나 망명길에 올랐다. 그러나 이 협상에도 불구하고 퐁텐블로 칙령은 철회되지 않았으며, 프랑스 내 프로테스탄트들은 여전히 박해받는 소수 집단으로 남게 되었다.

카발리에의 항복은 모든 카미사르 지도자들에게 받아들여진 것은 아니었다. 특히 피에르 라포르트(일명 롤랑드)를 비롯한 일부 지도자들은 항복을 거부하고 끝까지 저항하기로 결정했다. 그러나 라포르트는 내부 배신으로 인해 1704년 8월 13일 카스텔노발랑스에서 사망했다. 이후 9월부터 10월 사이, 카스타네, 주아니, 쿠데르크, 로즈, 마젤 등 다른 주요 지도자들도 차례로 항복하고 프랑스를 떠나 스위스 등지로 망명했다.

1704년 12월, 빌라르 원수는 남아있던 마지막 카미사르 저항 세력을 진압함으로써 사실상 반란을 종결시켰다. 이후 빌라르는 세벤 지역의 통제권을 제임스 피츠제임스, 버윅 공작에게 넘기고 떠났다. 비록 대규모 저항은 끝났지만, 산발적인 불안정 상태는 1710년까지 계속되었다.

6. 역사적 평가와 의의

세벤 전쟁은 프랑스 왕국의 위그노 박해에 맞서 카미자르들이 벌인 저항 운동으로, 종교의 자유와 저항권의 문제를 제기했다는 점에서 역사적 의미를 가진다. 루이 14세의 낭트 칙령 폐기와 뒤이은 강압적인 가톨릭 개종 정책은 위그노들의 생존권을 위협했고, 이에 대한 반발이 무력 충돌로 이어졌다.

그러나 전쟁 과정에서 양측 모두 극심한 폭력을 행사하며 수많은 인명 피해를 낳았다. 프랑스 왕립군은 게릴라전을 펼치는 카미자르와 이들을 지지하는 민간인들을 대상으로 무자비한 진압 작전을 펼쳤으며, 이 과정에서 학살과 방화가 빈번하게 발생했다. 한편, 카미자르 측 역시 가톨릭 성직자와 주민들을 대상으로 보복 공격을 감행하는 등 잔혹 행위를 저질렀다.

결과적으로 세벤 전쟁은 종교적 신념을 지키기 위한 처절한 투쟁이었으나, 동시에 종교적 불관용과 극단주의가 초래하는 폭력의 비극을 여실히 보여준 사건으로 평가된다. 전쟁의 참상은 이후 관용과 정교분리에 대한 논의를 촉발하는 계기가 되기도 했다.

6. 1. 종교적 자유와 저항권

세벤 전쟁은 막대한 인명 피해를 낳았다. 역사가 피에르 롤랑에 따르면, 전쟁에 참여한 7,500명에서 10,000명 사이의 카미자르 중 최소 2,000명이 전투에서 사망했으며, 최소 1,000명이 즉결 처형되었다. 재판을 통해 교수형, 바퀴형, 화형 등으로 처형된 사람도 200명에 달했다. 이 외에도 2,000명이 투옥되거나 군대에 강제 징집되었고, 200명은 갤리 노예가 되었다. 1704년에는 1,000명에서 1,200명 가량이 항복했으며, 이들 중 다수는 스위스로 망명했다.[17] 니콜라 드 라모니옹 드 바스빌은 1718년 '랑그도크의 현재 상황에 대한 보고서'에서 전쟁 중 사망자가 14,000명을 넘는다고 추정했다.[18]위그노 공동체는 극심한 피해를 겪었다. 카미자르 반군이 게릴라전을 펼치고 지역 농민들이 이를 적극적으로 지원하자, 프랑스 왕권은 지역 주민 전체를 대상으로 한 강경 진압에 나섰다. 이 과정에서 프랑스 정규군과 민병대는 수많은 프로테스탄트 학살을 자행했다.[19][12] 역사가 캐서린 랜달은 이러한 프랑스의 만행을 인종 청소의 한 형태로 규정하기도 했다. 오클라호마 주립대학교의 엘리자베스 윌리엄스는 위그노가 "초기 근대 시대에 가장 잔혹하게 박해받은 프로테스탄트 중 하나일 것"이라는 점에는 동의하면서도, 전쟁의 성격을 인종 청소로 규정하는 데 대해서는 비판적인 입장을 보였다.[20]

한편, 카미자르 측 역시 잔혹 행위를 저지른 기록이 있다.[21] 가톨릭 사제이자 역사가인 장 루케트(Jean Rouquette)는 카미자르에 의해 살해된 민간인 471명의 명단을 기록으로 남겼다.[22]

6. 2. 폭력과 관용의 문제

세벤 전쟁은 종교적 갈등이 극단적인 폭력으로 비화될 수 있음을 보여주는 사례이다. 전쟁 과정에서 양측 모두 심각한 인명 피해와 잔혹 행위를 겪었다.역사가 피에르 롤랑에 따르면, 전쟁에 참여한 7,500명에서 10,000명 사이의 카미자르 중 최소 2,000명이 전투 중 사망했으며, 최소 1,000명이 즉결 처형되었다. 또한 200명은 교수형, 바퀴형, 화형 등 공식적인 재판을 거쳐 처형되었다. 이 외에도 약 2,000명의 카미자르가 투옥되거나 강제로 군대에 징집되었고, 200명은 갤리 노예가 되었다. 1704년에는 1,000명에서 1,200명 가량이 항복했으며, 이들 중 다수는 스위스로 망명했다.[17] 니콜라 드 라모니옹 드 바스빌은 1718년 '랑그도크의 현재 상황에 대한 보고서'에서 전쟁 중 사망자가 14,000명을 넘는다고 추정했다.[18]

위그노 인구는 전쟁으로 인해 막대한 피해를 입었다. 카미자르 반군이 게릴라전을 사용하고 지역 농민들의 광범위한 지지를 받자, 프랑스 정부는 지역 주민 전체를 대상으로 한 강경 진압에 나섰다. 이 과정에서 프랑스 정규군과 민병대는 수많은 프로테스탄트 학살을 자행했다.[19][12] 역사가 캐서린 랜달은 프랑스 군대의 이러한 만행을 인종 청소의 한 형태로 규정하기도 했다. 오클라호마 주립대학교의 엘리자베스 윌리엄스는 위그노가 "초기 근대 시대에 가장 잔혹하게 박해받은 프로테스탄트 집단 중 하나"였다는 점에는 동의하지만, 전쟁 상황을 인종 청소로 규정하는 데에는 비판적인 입장을 보인다.[20]

한편, 카미자르 측 역시 잔혹 행위를 저질렀다.[21] 가톨릭 사제이자 역사가인 Jean Rouquette|장 루케트프랑스어는 카미자르에 의해 살해된 가톨릭 민간인 471명의 명단을 기록으로 남겼다.[22] 이처럼 세벤 전쟁은 양측 모두에게 깊은 상처를 남긴 폭력적인 충돌이었다.

참조

[1]

서적

War and Religion after Westphalia, 1648–1713

https://books.google[...]

Ashgate Publishing

2013

[2]

서적

La Guerre des camisards en 40 questions

Alcide

[3]

문서

Mémoires sur la guerre des Camisards

Les Presses du Languedoc

1983

[4]

문서

Bourreau ou martyr ? L'abbé du Chaila (1648-1702) : du Siam aux Cévennes

Nouvelles Presses du Languedoc

1986

[5]

문서

Le Temple du Rouve : lieu de mémoire des Camisards

Éditions Lacour-Ollé

2008

[6]

서적

La dynastie Rouvière de Fraissinet-de-Lozère. Les élites villageoises dans les Cévennes protestantes à l'époque moderne d'après un fonds documentaire inédit (1403-1908)

http://sites.google.[...]

Les Nouvelles Presses du Languedoc

[7]

웹사이트

The war of the Camisards (1702-1710)

https://museeprotest[...]

2022-02-04

[8]

웹사이트

Church Atrocities Receded in Europe Because of the Enlightenment

https://goodmenproje[...]

2019-10-21

[9]

서적

Comprendre la révolte des Camisards

Éditions Ouest-France

[10]

서적

Comprendre la révolte des Camisards

Éditions Ouest-France

[11]

서적

Comprendre la révolte des Camisards

Éditions Ouest-France

[12]

웹사이트

The progress of the war 1702-1704

https://museeprotest[...]

[13]

웹사이트

VILLAGES-Septembre-1703-les-Camisards-massacrent-soixante-habitants-1384860.php5

https://www.midilibr[...]

[14]

서적

Comprendre la révolte des Camisards

Éditions Ouest-France

[15]

웹사이트

The history of the Cevennes - year by year

https://www.causses-[...]

[16]

웹사이트

Abraham Mazel (1677-1710)

https://museeprotest[...]

[17]

서적

Comprendre la révolte des Camisards

Éditions Ouest-France

[18]

문서

Mémoires secrets de Lamoignon de Basville, intendant de Languedoc

[19]

웹사이트

Camisard

https://www.britanni[...]

[20]

웹사이트

Williams on Randall, 'From a Far Country: Camisards and Huguenots in the Atlantic World'

https://networks.h-n[...]

[21]

뉴스

Cévennes and the world's first guerilla war

https://www.telegrap[...]

2016-03-29

[22]

웹사이트

List of the Camisards' victims by Thierry Ducros

http://genea30.free.[...]

[23]

문서

P145 - P149

[24]

문서

P149 - P153

[25]

서적

La Guerre des camisards en 40 questions

Alcide

2014

[26]

문서

Mémoires sur la guerre des Camisards

Les Presses du Languedoc

1983

[27]

문서

Le Temple du Rouve : lieu de mémoire des Camisards

Éditions Lacour-Ollé

2008

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com