소나무재선충

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

소나무재선충은 소나무를 고사시키는 선충의 일종으로, 1905년 일본에서 처음 보고되었다. 1970년대 후반부터 아시아와 유럽으로 확산되었으며, 인간의 활동과 기후 변화 등이 확산에 영향을 미쳤다. 1988년 부산 금정산에서 처음 발생한 대한민국에서는 매년 피해 면적이 증가하여 2015년에는 소나무 멸종 가능성까지 제기되었다. 소나무재선충은 소나무재선충(Bursaphelenchus xylophilus) 감염에 의해 발생하며, 솔수염하늘소가 매개체 역할을 한다. 현재 약제 살포, 감염목 벌채 및 소각, 수종 전환 등의 방제 방법이 사용되고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

2. 역사

1905년 일본 나가사키현에서 야노 무네모토(矢野宗幹)가 소나무 고사에 대해 처음 보고했다.[4] 1934년 미국 루이지애나주의 장엽 소나무(''Pinus palustris'') 목재에서 발견된 선충이 ''Aphelenchoides xylophilus''로 명명되었다.[5] 1969년 일본 식물 병리학자 키요하라 토모야(清原友也)와 토쿠시게 요잔(徳重陽山)은 일본 규슈 섬 주변의 죽은 소나무에서 많은 낯선 선충을 발견하고,[6] 실험을 통해 건강한 소나무, 특히 일본 적송 (''Pinus densiflora'')과 흑송 (''P. thunbergii'')이 죽는 것을 확인했다.[7] 1971년, 이 선충이 일본 소나무 고사의 주된 원인으로 결론지어졌다. 1972년, 마미야 야스하루(真宮靖治)와 키요하라는 이 선충을 ''Bursaphelenchus lignicolous''로 명명했으나,[8] 1981년 재분류로 미국과 일본의 형태가 ''B. xylophilus''로 통합되었다.[9]

소나무 시들음병 선충 유행은 특히 덥고 건조한 여름에 일본에서 발생했다.[10][11][12][13] 1970년대 후반과 1980년대에 이 선충은 중국, 타이완, 대한민국을 포함한 일본 외 다른 아시아 국가로 확산되었고, 이후 포르투갈과 스페인을 포함한 유럽에서도 관찰되었다.[3] 특히 포르투갈에서는 전체 나무의 거의 3분의 2를 차지하는 해송(Pinus pinaster)이 선충에 취약하여 큰 영향을 받았다.[3] 1990년대에는 멕시코와 나이지리아에서도 선충이 보고되었다.

인간의 활동, 특히 감염된 목재 수출, 기후 변화, 생태계 교란 등이 선충의 세계적인 확산에 영향을 미쳤다.[3] 동아시아 국가 중 일본과 가까운 중국에서는 1982년에 난징 교외에서 발생이 확인되었고, 바비쇼(타이완 적송)나 일본산 흑송에 피해가 발생하고 있다. 대만에서는 1970년대부터 류큐 소나무의 소나무 고사 피해가 보고되고 있다. 홍콩과 대한민국[97]에서도 발생하고 있으며, 한국에서는 일본산 적송과 흑송의 피해가 많았지만 최근에는 잣나무의 고사도 확인되기 시작했다.[98]

유럽에서는 널리 분포하는 유럽 적송(Pinus sylvestris)과 프랑스 해안 송(P. pinaster)이 감수성이 높아, 유럽 각국이 북미로부터의 소나무 재목 수입을 금지하는 조치를 취하여 무역 마찰로까지 번졌다. 1999년에는 포르투갈의 리스본 근교에서 소나무 고사 피해가 확인되었으며,[99] 현재 봉쇄와 근절을 위한 노력이 진행되고 있다.

1988년 부산 금정산에서 처음 발생한 소나무재선충은 매년 피해면적이 증가하여 2007년 2월 9개 시·도 55개 시·군·구까지 확산되었다.[101][102][103][104] 2014년에는 제주, 경북 영주, 경주, 서울시까지 확산되었으며, 2015년 1월, 환경운동단체 녹색연합은 현재 확산 속도가 유지된다면 3년 내 소나무가 멸종될 수 있다는 전망을 제시하였다.[105][106] 대한민국에서는 재선충에 감염된 소나무를 베고, 방제와 비닐덮기를 해서 재선충의 확산을 막고 있다.

2. 1. 세계적인 확산

1905년 일본 나가사키현에서 야노 무네모토(矢野宗幹)가 소나무 고사에 대해 처음 보고했다.[4] 1934년 미국 루이지애나주의 장엽 소나무(''Pinus palustris'') 목재에서 발견된 선충이 ''Aphelenchoides xylophilus''로 명명되었다.[5] 1969년 일본 식물 병리학자 키요하라 토모야(清原友也)와 토쿠시게 요잔(徳重陽山)은 일본 규슈 섬 주변의 죽은 소나무에서 많은 낯선 선충을 발견하고,[6] 실험을 통해 건강한 소나무, 특히 일본 적송 (''Pinus densiflora'')과 흑송 (''P. thunbergii'')이 죽는 것을 확인했다.[7] 1971년, 이 선충이 일본 소나무 고사의 주된 원인으로 결론지어졌다. 1972년, 마미야 야스하루(真宮靖治)와 키요하라는 이 선충을 ''Bursaphelenchus lignicolous''로 명명했으나,[8] 1981년 재분류로 미국과 일본의 형태가 ''B. xylophilus''로 통합되었다.[9]소나무 시들음병 선충 유행은 특히 덥고 건조한 여름에 일본에서 발생했다.[10][11][12][13] 1970년대 후반과 1980년대에 이 선충은 중국, 타이완, 대한민국을 포함한 일본 외 다른 아시아 국가로 확산되었고, 이후 포르투갈과 스페인을 포함한 유럽에서도 관찰되었다.[3] 특히 포르투갈에서는 전체 나무의 거의 3분의 2를 차지하는 해송(Pinus pinaster)이 선충에 취약하여 큰 영향을 받았다.[3] 1990년대에는 멕시코와 나이지리아에서도 선충이 보고되었다.

인간의 활동, 특히 감염된 목재 수출, 기후 변화, 생태계 교란 등이 선충의 세계적인 확산에 영향을 미쳤다.[3] 동아시아 국가 중 일본과 가까운 중국에서는 1982년에 난징 교외에서 발생이 확인되었고, 바비쇼(타이완 적송)나 일본산 흑송에 피해가 발생하고 있다. 대만에서는 1970년대부터 류큐 소나무의 소나무 고사 피해가 보고되고 있다. 홍콩과 대한민국[97]에서도 발생하고 있으며, 한국에서는 일본산 적송과 흑송의 피해가 많았지만 최근에는 잣나무의 고사도 확인되기 시작했다.[98]

유럽에서는 널리 분포하는 유럽 적송(Pinus sylvestris)과 프랑스 해안 송(P. pinaster)이 감수성이 높아, 유럽 각국이 북미로부터의 소나무 재목 수입을 금지하는 조치를 취하여 무역 마찰로까지 번졌다. 1999년에는 포르투갈의 리스본 근교에서 소나무 고사 피해가 확인되었으며,[99] 현재 봉쇄와 근절을 위한 노력이 진행되고 있다.

2. 2. 대한민국

1988년 부산 금정산에서 처음 발생한 소나무재선충은 매년 피해면적이 증가하여 2007년 2월 9개 시·도 55개 시·군·구까지 확산되었다.[101][102][103][104] 2014년에는 제주, 경북 영주, 경주, 서울시까지 확산되었으며, 2015년 1월, 환경운동단체 녹색연합은 현재 확산 속도가 유지된다면 3년 내 소나무가 멸종될 수 있다는 전망을 제시하였다.[105][106] 대한민국에서는 재선충에 감염된 소나무를 베고, 방제와 비닐덮기를 해서 재선충의 확산을 막고 있다.3. 원인

소나무재선충(''Bursaphelenchus xylophilus''(Steiner & Buhrer) Nickle)이라는 선충의 일종의 감염에 의한 것이다.[24] 과거에는 소나무 고사의 원인이 곤충이 아닐까 하는 설이 오랫동안 있었고, '솔껍질깍지벌레' 등의 병명에도 그 흔적이 남아 있다.[24] 이 설에서는 '솔껍질깍지벌레'로 몇 종류의 나무좀과 바구미, 하늘소 등이 언급되었고, 방제 방법 연구가 이루어졌다.[24] 고사목에서는 다수의 곤충이 발견되지만, 이들은 소나무가 쇠약해진 후에 침입한 것이며, 인과 관계가 정반대임이 밝혀졌다. 고사목을 벌채하면 그 절단면이 청색으로 변색되는 경우가 많아, 이것을 일으키는 청변균이 소나무 고사의 원인이 아닐까 하는 설도 있었다.

1969년, 임업시험장(현 산림종합연구소) 큐슈 지소의 키요하라 토모야와 토쿠시게 요야마는 큐슈의 소나무 고사목에서 일본에서는 보기 드문 선충이 매우 높은 확률로 발견되는 현상을 보고했고,[25] 그 후 이 선충을 접종한 소나무가 고사한 것으로부터 선충이 소나무를 고사시키는 원인임이 판명되었다.[26] 이 선충은 마미야 야스지 등에 의해 신종 ''Bursaphelenchus lignicolous''로 기재되었으며,[27] 소나무재선충으로 명명되었다.[28]

선충의 감염으로부터 소나무 고사에 이르는 메커니즘은 완전히 해명되지 않았지만, 최종적으로는 수체 내부의 관류 폐색, 특히 가도관의 폐색이 광범위하게 일어나 물을 흡수할 수 없게 되어 고사한다. 저항성 수종에서는 선충의 이동이 억제되어 관류의 폐색이 부분적이며, 치명적인 전신의 통수 장애를 일으키지 않아 고사에 이르지 않는다. 저항성이지만 분류학적으로 먼 친척인 스트로브잣나무(''Pinus strobus'')와 테다소나무(''P. taeda'')를 관찰하고 비교한 결과, 저항성 수종이라도 종류에 따라 그 방어 기구가 다르다는 것을 시사하는 보고가 있다.[29]

최근, 이 폐색의 원인은 선충이나 세포에 의한 물리적인 관의 막힘이 아니라, 캐비테이션이라는 현상에 의해 가는 관 내에 기포가 발생하여 관 내부에 공동이 형성되고, 이 공동이 마개의 역할을 하여 수액의 흐름을 방해하는 것(가스 엔볼리즘=기체 색전증)이 지속적으로 발생하고 있음이 밝혀졌다.[30][31] 캐비테이션에 의한 가도관의 폐색 자체는 건강한 개체에서도 건조 시 등에 보이지만 일시적이라면 가역적이다. 왜 지속적인 캐비테이션이 발생하는지는 밝혀지지 않았다. 선충 혹은 선충에 저항한 소나무가 만들어내는 독소설, 곰팡이류 등의 제3자가 관여하는 설, 수액이 변성되어 표면 장력을 잃는 설 등이 있다.

캐비테이션 엔볼리즘의 진단 방법으로 착색 용액을 소나무에 흡수시킨 후 절단하여 단면을 관찰하는 고전적인 방법 외에도, 물이 끊어질 때 발생하는 소리의 일종인 음향 방출(Acoustic Emission, AE)을 관측하는 비파괴적인 방법이 제안·실용화되었으며,[32] 증산 속도나 광합성 속도의 저하를 관찰하는 종래의 비파괴적인 방법에 더하여 이러한 측면에서도 수목의 수분 이상을 관측할 수 있게 되었다.

선충은 병원성을 가지고 소나무를 고사시킬 수 있지만, 다른 소나무로의 이동 수단을 가지고 있지 않다. 이것을 돕는 것이 하늘소속(''Monochamus'')의 하늘소이다. 선충은 용실 내에 있는 하늘소 신성충의 기문에 침입하여, 탈출한 하늘소와 함께 다른 소나무로 옮겨간다.

==== 소나무재선충 (*Bursaphelenchus xylophilus*) ====

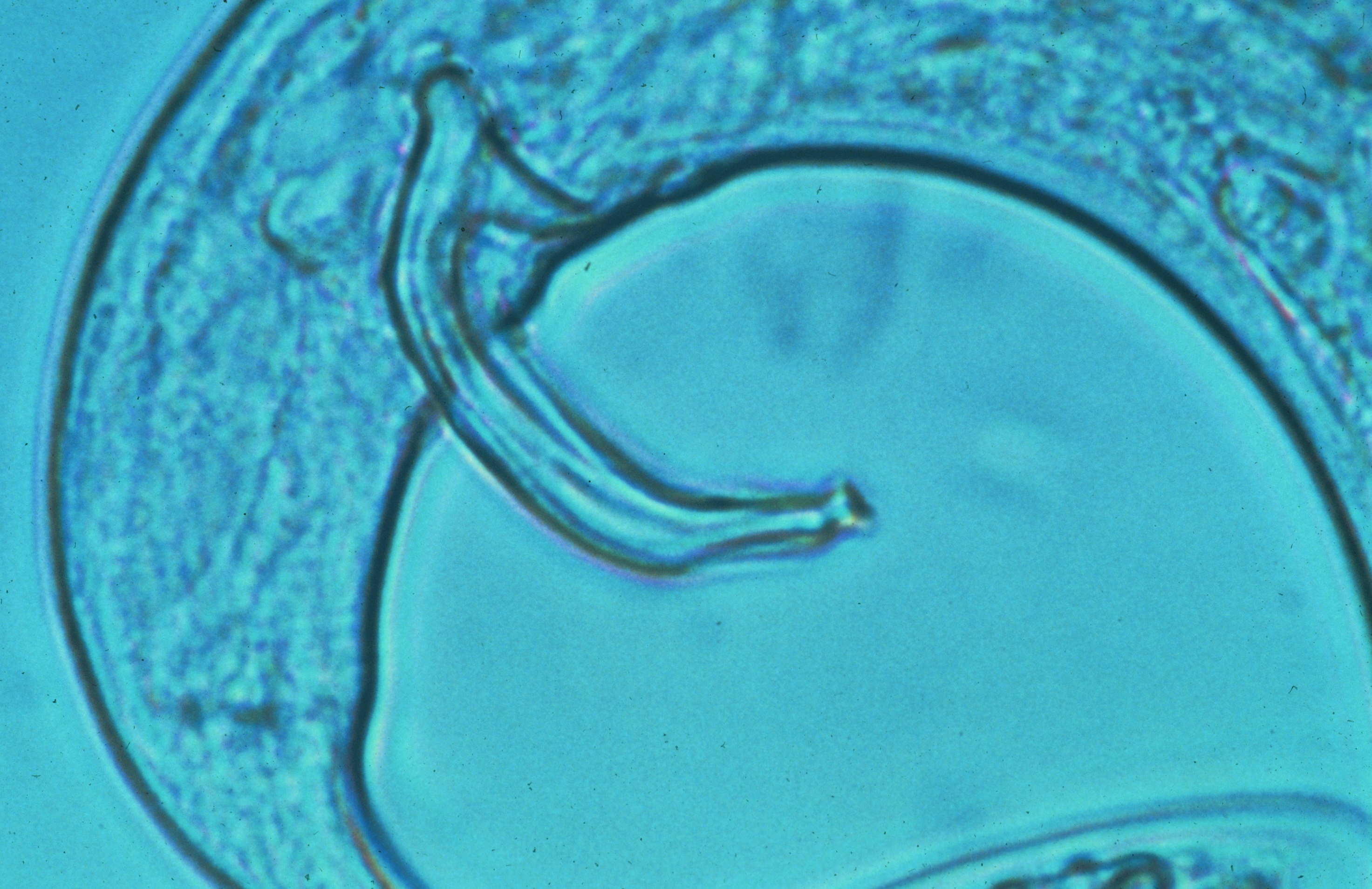

소나무재선충(''B. xylophilus'')은 체장 1mm 정도의 초승달 모양이며 암수 구별이 있다. 먹이는 소나무의 유세포와 균류이며, 셀룰로스 분해 효소(셀룰라아제)를 분비하여 소나무 세포를 파괴하고 섭취한다. 실험실 내에서는 균류만을 먹이로 배양하는 것이 가능하다. 실험실 내 배양 온도는 먹이로 하는 균류의 종류에 따라 다르지만 15℃ 이상에서 증식하고, 25℃ 정도에서 활발하게 증식한다고 한다.[34] 다만, 여러 세대에 걸쳐 실험실 내에서 배양을 계속하면 병원성과 증식력이 현저하게 저하된다는 보고가 있다.[35] 야외에서도 병원성이 다른 계통이 공존하고 있다는 보고가 있다.[36] 병원성의 차이 중 하나는 셀룰로스 분해 효소의 강약의 차이가 있다고 여겨진다.[37]

솔수염하늘소의 번데기 기문에 들어간 선충은 솔수염하늘소 성충이 우화할 때까지 기다린다. 솔수염하늘소가 우화하고, 성충이 먹이로 갉아먹는 건강한 소나무의 어린 가지에서 건강한 소나무의 수체 내로 침입한다.[38] 이 시기는 솔수염하늘소의 생활환에 따라 다르지만, 일반적으로 5~8월의 초여름~한여름 시기이다. 소나무 체내에서는 수지도를 이용하여 이동[39]하며, 교미・산란을 반복하면서 증식한다. 이때 저항성 종에서는 선충의 이동은 부분적이지만, 감수성 종은 전신으로 이동하여 분포하게 된다. 또한, 선충의 증식은 감수성 종이라 하더라도 처음에는 완만하며, 소나무가 눈에 띄게 약해지기 시작한 후에 폭발적으로 증가한다고 한다. 소나무는 선충의 침입(감염)으로부터 2주 정도에 수지의 분비가 감소하기 시작하고, 2~3개월 정도에 급격한 잎의 변색과 고사에 이른다. 약해진 소나무는 솔수염하늘소의 좋은 산란 장소이며, 솔수염하늘소가 산란을 하러 온다. 선충은 고사목 안에서 청변균 등을 먹으면서 증식하며[40][41] 솔수염하늘소에게 옮겨갈 기회를 엿본다. 해가 바뀌어 솔수염하늘소가 번데기에서 우화하여 성충이 될 때 선충은 솔수염하늘소 기문에 잠입하여 솔수염하늘소와 함께 새로운 소나무로 이동한다.

==== 유사 소나무재선충 (*Bursaphelenchus mucronatus*) ====

Bursaphelenchus속의 종들은 형태가 유사하여 구별하기 어렵다. 제한 효소 단편 길이 다형성(RFLP)과 같은 분자 분석을 통해 정확한 식별이 가능하다.[10][14]

소나무재선충은 세 가지 특징으로 구별된다. 침이 팁에서 디스크 모양의 ''cucullus''로 평평해지고, 암컷의 앞쪽 생식기 입술이 플랩 모양이며, 꼬리가 둥글다.[2]

일본에는 동속의 유사 소나무재선충 (''B. mucronatus'' Mamiya et Enda)이 재래종으로 분포하고 있다. 이 종은 소나무재선충에 비해 약한 병원성을 가지며,[42] 스스로 소나무에 병을 일으킬 수 없기 때문에, 이미 어떤 이유로 쇠약해진 소나무를 서식지로 삼는다.[43] 소나무재선충 매개충인 솔수염하늘소 역시 쇠약해져 수지 등으로 방어력이 약해진 소나무에 산란하는 것이 본래의 생활 방식이었다. 유사 소나무재선충도 솔수염하늘소를 매개자로 하지만, 소나무재선충과는 달리 하늘소를 이탈하는 시기가 후식 시가 아닌 주로 산란 시이다. 즉, 건강한 소나무에 병을 발생시켜 매개자인 솔수염하늘소를 불러들이는 대신, 쇠약해진 소나무에 매개자와 동시에 침입하는 것으로 생각된다. 유사 소나무재선충과 솔수염하늘소는 소나무 숲에서 가끔 발생하는 압박목, 부러진 가지, 풍도목 등의 쇠약목이나 신선한 고사재를 이용하여 간신히 생활해 온 생물로 여겨진다.

==== 기타 관련 선충 ====

Bursaphelenchus속 선충은 형태가 유사하여 구별하기 어려우며, 제한 효소 단편 길이 다형성 (RFLP)과 같은 분자 분석을 통해 정확한 식별이 가능하다.[10][14]

''Bursaphelenchus'' 속 선충은 생태학적으로 식물 기생성이며, 매개를 곤충에 의존하는 것을 특징으로 한다. 현재 100종 이상이 알려져 있으며, 크게 3개 그룹으로 나뉜다.[44] 일본에서는 소나무재선충(''B. xylophilus'') , 유사소나무재선충 외에도 두릅나무과 수목에 붙는 두릅나무재선충 (''Burusaphelenchus luxuriosae'')、뽕나무에 붙는 뽕나무재선충 (''B.conicaudatus'') 등이 알려져 있다. 숙주에 대한 병원성은 일반적으로 낮으며, 어떤 원인으로 쇠약해진 것을 고사시키는 정도의 것이 많다고 여겨진다. 소나무류 고사목에서 발견되는 ''B. doui'' 등 병원성이 없는 것으로 추정되는 종도 있다. 그러나, 그중에는 높은 병원성을 가진 것도 존재하며, 특히 유명한 것이 본 병의 소나무재선충( ''B. xylophilus'')와 중남미 및 카리브해 국가의 야자류 플랜테이션에서 적환병(red ring disease영어)을 일으켜 큰 피해를 내고 있는 ''B. cocophilus''의 2종이다. 다만, 이 2종 모두 피해를 내는 것은 토착 식물이 아닌 반입된 식물에 대한 것이다. 최근에는 다른 종에서도 병원성이 비교적 강한 것이 보고되고 있으며, 소나무류 묘목에 병원성을 보인 ''B. sexdentati'' 등이 있다.[45]

==== 매개 곤충 ====

소나무재선충은 곤충 매개체에 의해 운반되며, 주로 소나무 솔수염하늘소 속인 ''Monochamus''와 관련이 있다.[17] 특히 솔수염하늘소(''Monochamus alternatus'')는 소나무재선충의 중요한 매개체로, 죽은 소나무에서 자주 발견되며 건강한 소나무를 감염시킨다.[16]

일본에서는 솔수염하늘소 외에도 북방수염하늘소(''M. saltuaris'')도 소나무 고사 피해에 관여하지만, 선충 보유 수가 적어 부분적으로 관여한다.[38] 미국에서는 ''M. carolinensis'' 등 몇 종, 스페인에서는 ''M. galloprovincialis''가 주로 관여한다.[38]

솔수염하늘소는 죽은 목재의 껍질에 알을 낳고, 유충은 나무를 먹으며 자란다.[10][14] 3기 유충의 선충은 용화 주변의 구멍에 모여 4기 유충으로 탈피하여 성충 딱정벌레의 기관을 침범한다.[10][14] 이러한 분산 단계에서 딱정벌레는 선충을 다른 나무로 운반한다. 하늘소 성충은 약해진 나무나 죽은 지 얼마 안 된 나무에 산란하며, 늦봄부터 여름에 걸쳐 이루어진다.[47] 유충은 처음에는 수피 바로 아래 조직을 먹지만, 겨울이 되면 더 내부로 파고든다.[47] 성충은 소나무 어린 가지를 먹고(후식),[47] 이 과정에서 선충은 소나무에 침입한다.[16]

홋카이도에서는 시라후요츠보시히게나가하늘소(*M. urussovii*)가 가문비나무(*Picea jezoensis*)나 붉은가문비나무(*Picea glehnii*), 사할린가문비나무(*Abies sachalinensis*)를 가해하는 해충으로 알려져 있지만, 소나무재선충 매개 여부는 불확실하다.[48]

다른 ''Bursaphelenchus''속 선충을 매개하는 곤충에는 하늘소, 나무좀, 바구미, 사슴벌레, 꿀벌 등이 알려져 있다.[44]

==== 청변균 (Blue stain fungi) ====

청변균(영어: blue stain fungi)은 목재를 푸르게 변색시키는 곰팡이로, ''Ceratocystis''속, ''Grosmannia''속, ''Ophiostoma''속 등 여러 속에 걸쳐 알려져 있다. 소나무 재선충에 의해 고사한 나무를 벌채하면 잘린 단면이 푸르게 변색되는 경우가 많아, 한때는 청변균이 소나무 재선충의 주된 원인이 아닌가 하는 이야기도 있었다.[50] 그러나 소나무 재선충의 경우, 소나무가 고사한 후에 청변균이 증식하는 점 등으로 미루어 보아 주된 원인은 아닌 것으로 여겨졌다.[50] 소나무 재선충에 걸린 나무에서 청변균이 발견되는 것은 주로 하늘소나 딱정벌레가 몸에 붙여 옮기기 때문이다.[50]

일본에서는 청변균이 목재의 경제적 가치를 떨어뜨리는 곰팡이로 유명하지만, 세계적으로 보면 구미의 느릅나무속 나무에 치명적인 피해를 계속해서 입히는 느릅나무 시들음병(네덜란드 느릅나무병)을 일으키는 ''Ophiostoma ulmi''나 미국의 참나무류의 oak wilt병(한국어 명칭 미정)을 일으키는 ''Ceratocystis fagacearum'', 미국 서부의 딱정벌레의 일종(''Dendroctonus ponderosae'')이 일으키는 핀 콘토르타 소나무(''Pinus contorta'')의 병 등과 같이 병원성이 강한 것도 여러 종류 알려져 있다.[50]

==== 기타 원인설 ====

코흐의 원칙을 만족하며 대규모의 소나무 고사를 일으키는 주요 원인이 소나무재선충임은 거의 틀림없지만, 소수나마 다른 원인에 대한 견해도 존재한다.[51][52][53] 선충 이외의 병원체설, 대기 오염설, 산성비설, 토양의 부영양화에 의한 소나무 뿌리의 쇠약설 등이 특히 유명하다. 이러한 요인으로 소나무가 쇠약해지고, 때로는 고사에 이르는 것은 확실히 있다.[51][52][53] 실제 산림의 소나무 고사 피해에는 선충을 주된 원인으로 하고, 이러한 요인을 더한 복합적인 문제가 존재한다고 생각되고 있다.

3. 1. 소나무재선충 (*Bursaphelenchus xylophilus*)

소나무재선충(''B. xylophilus'')은 체장 1mm 정도의 초승달 모양이며 암수 구별이 있다. 먹이는 소나무의 유세포와 균류이며, 셀룰로스 분해 효소(셀룰라아제)를 분비하여 소나무 세포를 파괴하고 섭취한다. 실험실 내에서는 균류만을 먹이로 배양하는 것이 가능하다. 실험실 내 배양 온도는 먹이로 하는 균류의 종류에 따라 다르지만 15℃ 이상에서 증식하고, 25℃ 정도에서 활발하게 증식한다고 한다[34]。다만, 여러 세대에 걸쳐 실험실 내에서 배양을 계속하면 병원성과 증식력이 현저하게 저하된다는 보고가 있다[35]。야외에서도 병원성이 다른 계통이 공존하고 있다는[36]。병원성의 차이 중 하나는 셀룰로스 분해 효소의 강약의 차이가 있다고 여겨진다[37]。솔수염하늘소의 번데기 기문에 들어간 선충은 솔수염하늘소 성충이 우화할 때까지 기다린다. 솔수염하늘소가 우화하고, 성충이 먹이로 갉아먹는 건강한 소나무의 어린 가지에서 건강한 소나무의 수체 내로 침입한다[38]。이 시기는 뒤에서 언급할 솔수염하늘소의 생활환에도 따라 다르지만, 일반적으로 5~8월의 초여름~한여름 시기이다. 소나무 체내에서는 수지도를 이용하여 이동[39]하며, 교미・산란을 반복하면서 증식한다. 이때 저항성 종에서는 선충의 이동은 부분적이지만, 감수성 종은 전신으로 이동하여 분포하게 된다. 또한, 선충의 증식은 감수성 종이라 하더라도 처음에는 완만하며, 소나무가 눈에 띄게 약해지기 시작한 후에 폭발적으로 증가한다고 한다. 소나무는 선충의 침입(감염)으로부터 2주 정도에 수지의 분비가 감소하기 시작하고, 2~3개월 정도에 급격한 잎의 변색과 고사에 이른다. 약해진 소나무는 솔수염하늘소의 좋은 산란 장소이며, 솔수염하늘소가 산란을 하러 온다. 선충은 고사목 안에서 청변균 등을 먹으면서 증식하며[40][41] 솔수염하늘소에게 옮겨갈 기회를 엿본다. 해가 바뀌어 솔수염하늘소가 번데기에서 우화하여 성충이 될 때 선충은 솔수염하늘소 기문에 잠입하여 솔수염하늘소와 함께 새로운 소나무로 이동한다.

3. 1. 1. 유사 소나무재선충 (*Bursaphelenchus mucronatus*)

Bursaphelenchus속의 종들은 형태가 유사하여 구별하기 어렵다. 제한 효소 단편 길이 다형성(RFLP)과 같은 분자 분석을 통해 정확한 식별이 가능하다.[10][14]소나무재선충은 세 가지 특징으로 구별된다. 침이 팁에서 디스크 모양의 ''cucullus''로 평평해지고, 암컷의 앞쪽 생식기 입술이 플랩 모양이며, 꼬리가 둥글다.[2]

일본에는 동속의 유사 소나무재선충 (''B. mucronatus'' Mamiya et Enda)이 재래종으로 분포하고 있다. 이 종은 소나무재선충에 비해 약한 병원성을 가지며[42], 스스로 소나무에 병을 일으킬 수 없기 때문에, 이미 어떤 이유로 쇠약해진 소나무를 서식지로 삼는다[43]。 소나무재선충 매개충인 솔수염하늘소 역시 쇠약해져 수지 등으로 방어력이 약해진 소나무에 산란하는 것이 본래의 생활 방식이었다. 유사 소나무재선충도 솔수염하늘소를 매개자로 하지만, 소나무재선충과는 달리 하늘소를 이탈하는 시기가 후식 시가 아닌 주로 산란 시이다. 즉, 건강한 소나무에 병을 발생시켜 매개자인 솔수염하늘소를 불러들이는 대신, 쇠약해진 소나무에 매개자와 동시에 침입하는 것으로 생각된다. 유사 소나무재선충과 솔수염하늘소는 소나무 숲에서 가끔 발생하는 압박목, 부러진 가지, 풍도목 등의 쇠약목이나 신선한 고사재를 이용하여 간신히 생활해 온 생물로 여겨진다.

3. 1. 2. 기타 관련 선충

Bursaphelenchus속 선충은 형태가 유사하여 구별하기 어려우며, 제한 효소 단편 길이 다형성 (RFLP)과 같은 분자 분석을 통해 정확한 식별이 가능하다.[10][14]''Bursaphelenchus'' 속 선충은 생태학적으로 식물 기생성이며, 매개를 곤충에 의존하는 것을 특징으로 한다. 현재 100종 이상이 알려져 있으며, 크게 3개 그룹으로 나뉜다.[44] 일본에서는 소나무재선충 (''B. xylophilus'') , 유사소나무재선충 외에도 두릅나무과 수목에 붙는 두릅나무재선충 (''Burusaphelenchus luxuriosae'')、뽕나무에 붙는 뽕나무재선충 (''B.conicaudatus'') 등이 알려져 있다. 숙주에 대한 병원성은 일반적으로 낮으며, 어떤 원인으로 쇠약해진 것을 고사시키는 정도의 것이 많다고 여겨진다. 소나무류 고사목에서 발견되는 ''B. doui'' 등 병원성이 없는 것으로 추정되는 종도 있다. 그러나, 그중에는 높은 병원성을 가진 것도 존재하며, 특히 유명한 것이 본 병의 소나무재선충( ''B. xylophilus'')와 중남미 및 카리브해 국가의 야자류 플랜테이션에서 적환병( red ring disease영어 )을 일으켜 큰 피해를 내고 있는 ''B. cocophilus''의 2종이다. 다만, 이 2종 모두 피해를 내는 것은 토착 식물이 아닌 반입된 식물에 대한 것이다. 최근에는 다른 종에서도 병원성이 비교적 강한 것이 보고되고 있으며, 소나무류 묘목에 병원성을 보인 ''B. sexdentati'' 등이 있다.[45]

3. 2. 매개 곤충

소나무재선충은 곤충 매개체에 의해 운반되며, 주로 소나무 솔수염하늘소 속인 ''Monochamus''와 관련이 있다.[17] 특히 솔수염하늘소(''Monochamus alternatus'')는 소나무재선충의 중요한 매개체로, 죽은 소나무에서 자주 발견되며 건강한 소나무를 감염시킨다.[16]일본에서는 솔수염하늘소 외에도 북방수염하늘소(''M. saltuaris'')도 소나무 고사 피해에 관여하지만, 선충 보유 수가 적어 부분적으로 관여한다.[38] 미국에서는 ''M. carolinensis'' 등 몇 종, 스페인에서는 ''M. galloprovincialis''가 주로 관여한다.[38]

솔수염하늘소는 죽은 목재의 껍질에 알을 낳고, 유충은 나무를 먹으며 자란다.[10][14] 3기 유충의 선충은 용화 주변의 구멍에 모여 4기 유충으로 탈피하여 성충 딱정벌레의 기관을 침범한다.[10][14] 이러한 분산 단계에서 딱정벌레는 선충을 다른 나무로 운반한다. 하늘소 성충은 약해진 나무나 죽은 지 얼마 안 된 나무에 산란하며, 늦봄부터 여름에 걸쳐 이루어진다.[47] 유충은 처음에는 수피 바로 아래 조직을 먹지만, 겨울이 되면 더 내부로 파고든다.[47] 성충은 소나무 어린 가지를 먹고(후식),[47] 이 과정에서 선충은 소나무에 침입한다.[16]

홋카이도에서는 시라후요츠보시히게나가하늘소(*M. urussovii*)가 가문비나무(*Picea jezoensis*)나 붉은가문비나무(*Picea glehnii*), 사할린가문비나무(*Abies sachalinensis*)를 가해하는 해충으로 알려져 있지만, 소나무재선충 매개 여부는 불확실하다.[48]

다른 ''Bursaphelenchus''속 선충을 매개하는 곤충에는 하늘소, 나무좀, 바구미, 사슴벌레, 꿀벌 등이 알려져 있다.[44]

3. 3. 청변균 (Blue stain fungi)

청변균(영어: blue stain fungi)은 목재를 푸르게 변색시키는 곰팡이로, ''Ceratocystis''속, ''Grosmannia''속, ''Ophiostoma''속 등 여러 속에 걸쳐 알려져 있다. 소나무 재선충에 의해 고사한 나무를 벌채하면 잘린 단면이 푸르게 변색되는 경우가 많아, 한때는 청변균이 소나무 재선충의 주된 원인이 아닌가 하는 이야기도 있었다.[50] 그러나 소나무 재선충의 경우, 소나무가 고사한 후에 청변균이 증식하는 점 등으로 미루어 보아 주된 원인은 아닌 것으로 여겨졌다.[50] 소나무 재선충에 걸린 나무에서 청변균이 발견되는 것은 주로 하늘소나 딱정벌레가 몸에 붙여 옮기기 때문이다.[50]일본에서는 청변균이 목재의 경제적 가치를 떨어뜨리는 곰팡이로 유명하지만, 세계적으로 보면 구미의 느릅나무속 나무에 치명적인 피해를 계속해서 입히는 느릅나무 시들음병(네덜란드 느릅나무병)을 일으키는 ''Ophiostoma ulmi''나 미국의 참나무류의 oak wilt병(한국어 명칭 미정)을 일으키는 ''Ceratocystis fagacearum'', 미국 서부의 딱정벌레의 일종(''Dendroctonus ponderosae'')이 일으키는 핀 콘토르타 소나무(''Pinus contorta'')의 병 등과 같이 병원성이 강한 것도 여러 종류 알려져 있다.[50]

3. 4. 기타 원인설

코흐의 원칙을 만족하며 대규모의 소나무 고사를 일으키는 주요 원인이 소나무재선충임은 거의 틀림없지만, 소수나마 다른 원인에 대한 견해도 존재한다.[51][52][53] 선충 이외의 병원체설, 대기 오염설, 산성비설, 토양의 부영양화에 의한 소나무 뿌리의 쇠약설 등이 특히 유명하다. 이러한 요인으로 소나무가 쇠약해지고, 때로는 고사에 이르는 것은 확실히 있다.[51][52][53] 실제 산림의 소나무 고사 피해에는 선충을 주된 원인으로 하고, 이러한 요인을 더한 복합적인 문제가 존재한다고 생각되고 있다.4. 증상 및 진단

전형적인 증상으로는 한여름부터 가을에 걸쳐 그동안 정상이었던 소나무의 침엽이 급속도로 색이 바래고 최종적으로 갈변한다.[22][23] 침엽의 갈변은 증상의 최종 단계이며, 그에 앞서 외관은 정상인 채로 수지(송진)의 삼출이 감소한다. 건강한 소나무는 줄기에 상처를 내면 다량의 수지를 상처 부위에 분비하지만, 이 병에 걸린 소나무는 수지의 양이 현저하게 감소하여 전혀 나오지 않는 경우도 많다. 이 때문에, 조기 진단에는 줄기에 핀을 꽂거나 펀치로 구멍을 뚫어 수지 삼출 이상 유무를 조사한다. 이 간이 판정 방법은 발견자인 오다 큐고에 연유하여 "오다식 판정법" 등으로 불린다.[22][23] 또한, 발병한 개체의 줄기에는 다수의 구멍이 보이는 경우가 많다. 이는 이 병에 국한된 것은 아니지만, 소나무가 약해지면 나무좀이나 하늘소가 모여들기 때문이다.

조건에 따라서는 전형적인 경과를 보이지 않고, 수지 삼출이 멈춰도 외관이 정상인 채로 다음 해까지 생존하는 경우가 있다. 냉량한 지방에서는 이러한 경과를 밟는 개체가 온난한 지방보다 많다. 이러한 개체는 다음 해 봄부터 초여름에 고사하여 "연명 고사"라고 불리거나, 더욱 늦어져 통상적인 소나무 고사 시즌에 이르러 고사하여 "잠복 감염목"이라고 불리기도 한다.

5. 감염 및 고사 메커니즘

소나무재선충의 초기 감염에서 소나무가 죽음에 이르는 과정은 완전히 밝혀지지 않았지만, 선충에 의한 물 흡수 억제가 주된 원인으로 보인다.[18] 선충이 생성한 작은 공기 주머니는 물관부 조직 내에 공기 색전증을 유발하여 물의 이동을 막는다.[18] 감염된 나무 조직 내의 물 수송이 방해받으면, 불과 몇 주 만에 바늘잎의 갈변 또는 잎의 황변과 같은 징후가 나타나며, 2~3개월 안에 나무가 죽을 수 있다. 색전증은 타일로스를 생성하거나 선충 또는 소나무 세포를 막지는 않는다. 공동현상과 비가역적 색전증의 원인은 완전히 밝혀지지 않았다. 1차 전파 시, 딱정벌레가 감수성 있는 소나무 숙주를 먹을 때 소나무재선충이 나무 안으로 들어가 수지 도관을 덮고 있는 상피 세포를 먹는다. 이것을 선충의 식물 섭식 단계라고 하며, 소나무 시듦병을 유발한다.

한편, [http://www.naro.affrc.go.jp/project/results/laboratory/nkk/1998/nkk98-19.html 어쿠스틱 에미션(AE)을 이용한 토마토 수분 스트레스 검출] 농업・식품산업기술종합연구기구(농연기구) 홈페이지에서는 AE법 응용 사례를 소개하고 있다.

6. 발병 관련 요인

6. 1. 소나무 종류와 감수성

소나무 종류에 따라 소나무재선충에 대한 감수성에 차이가 있다.[54] 일본산 소나무는 감수성이 높으며, 특히 곰솔과 잣나무는 매우 약하다.[54] 반면, 소나무재선충이 자연 분포하는 북미산 소나무는 동부 지역을 중심으로 저항성을 보이는 경우가 많다.[54] 아시아산 소나무 중에도 저항성을 보이는 종이 일부 알려져 있으며, 북미산 소나무 중에서도 서부나 멕시코에 분포하는 종은 약한 경우가 있다.[54]후루노(Furuno, 1982)는 일본 숲에서 소나무의 재선충 저항성을 등급으로 분류했다. "고저항성" 소나무는 재선충에 의해 거의 죽지 않지만, 어린 묘목이나 쇠약한 상태에서는 죽을 수 있다.[10][19]

- 고저항성: 테다소나무, 엘리엇소나무, 폰데로사소나무, 리기다소나무, 타이완소나무

- 중간 저항성: 스트로브잣나무, 마손소나무, 레지노사소나무, 테이블소나무, 뱅크스소나무, 꼰토르타소나무, ''P. thumb''×''P. masso''

- 중간 감수성: 분게소나무, 몬티콜라소나무, 백송, 스트로비포르미스소나무, 곰솔, 핀소나무, 유럽소나무, 폰데로사소나무, 루디스소나무, 슈도스트로부스소나무, 오오카르파소나무, 방사소나무, 그레기소나무

- 고감수성: 잣나무, 레이오필라소나무, 루추엔시스소나무, 해송, 검은소나무, 왜송, 카시아소나무, 무리카타소나무

인공적인 선충 접종 시험과 하늘소의 기호성이 더해지는 야외 관찰 결과는 다를 수 있다.[54][55][26] 저항성 강약은 연구자에 따라 다소 차이가 있을 수 있다.[54] 코노(1982)의 야외 관찰 결과와 니이・코노(1979), 키요하라・토쿠시게(1971)의 결과를 종합하면 다음과 같다.[54][55][26]

- 강한 저항성: 테다소나무(미동), 리기다소나무(미동), 대왕소나무(미동), 슬래시소나무(미동), 타이완적송(아)

- 다소 저항성: 스트로브잣나무(미동), 방크스소나무(미동), 컨토르타소나무(미서), 마손소나무(아), 레지노사소나무(미동), 곰솔×마손소나무 잡종 제1대(F1), ''P. tabuliformis''(아)

- 다소 감수성: 백송(아), 몬티콜라소나무(미서), ''P. storobiformis''(미서), 오엽송(아), 적송(아), 프랑스해송(유), 유럽적송(유아), 폰데로사소나무(미서), 라디아타소나무(미서)

- 강한 감수성: 곰솔(아), 잣나무(아), 류큐소나무(아), 유럽흑송(유), 운무송(유), ''P. muricata''(미서), ''P. leiophylla''(미서)

눈잣나무와 야쿠시마・타네가시마에 분포하는 멸종 위기종 야쿠스기잣나무(아마미잣나무)도 감수성이지만,[56][57] 비교적 한랭지에 분포하여 야외에서 영향을 받는 경우는 적다. 소나무 속 이외에도 전나무속, 가문비나무속,[58] 낙엽송속, 히말라야시다속의 일부 수목에서 소나무재선충에 의한 고사 사례가 보고되고 있다.

6. 2. 기타 요인

소나무재선충의 주된 원인은 선충이지만, 다양한 요소가 유인으로 작용하여 발병을 촉진하거나, 완화 요소로 작용하여 발병을 억제하기도 한다.대표적인 유인은 고온과 건조로 인한 수분 스트레스이다. 소나무재선충은 잎마름병으로, 최종적으로는 재료의 통도 저해로 인해 고사에 이르므로, 수분 스트레스는 발병을 촉진한다. 반대로 1993년처럼 여름이 저온이고 비가 많이 오면, 이것이 완화 요소로 작용하여 고사에 이르지 않는 개체가 증가한다.

대기 오염이나 산성 강하물 등 환경 오염도 유인이 된다. 이것들은 단독으로는 스트레스가 되더라도, 건강한 소나무를 고사에 이르게 하는 경우는 그다지 많지 않다고 생각된다. 그러나 선충에 감염된 소나무에서는 이러한 영향으로 인해 통상 발병하지 않는 조건에서도 고사가 발생할 수 있다.

소나무 숲의 방치에 따른 토양의 부영양화도 간접적인 유인이 된다는 것이 이전부터 시사되어 왔다. 건강한 소나무는 흡수 뿌리의 대부분이 외생균근을 이루고 있으며, 그로 인해 영양분과 수분이 부족한 환경에 적응하고 있다고 알려져 있지만, 토양의 부영양화로 인해 흡수 뿌리는 토양 표면에 모이며, 더욱이 균근의 발달이 나빠진다. 토양의 표면은 여름의 건조 영향을 받기 쉬운 부분이기도 하며, 이러한 상태에서는 수분 스트레스에 민감해진다고 생각된다.

7. 확산의 영향

7. 1. 생태적 측면

소나무 고사 확산으로 인해 검은 소나무 숲이 궤멸되고, 활엽수가 침입한 해안 사례에서는 상층 구성종의 변화뿐만 아니라 하층 식생 및 토양 성분에 변화가 있었다는 보고가 있다.7. 2. 인간 생활 측면

8. 방제 방법

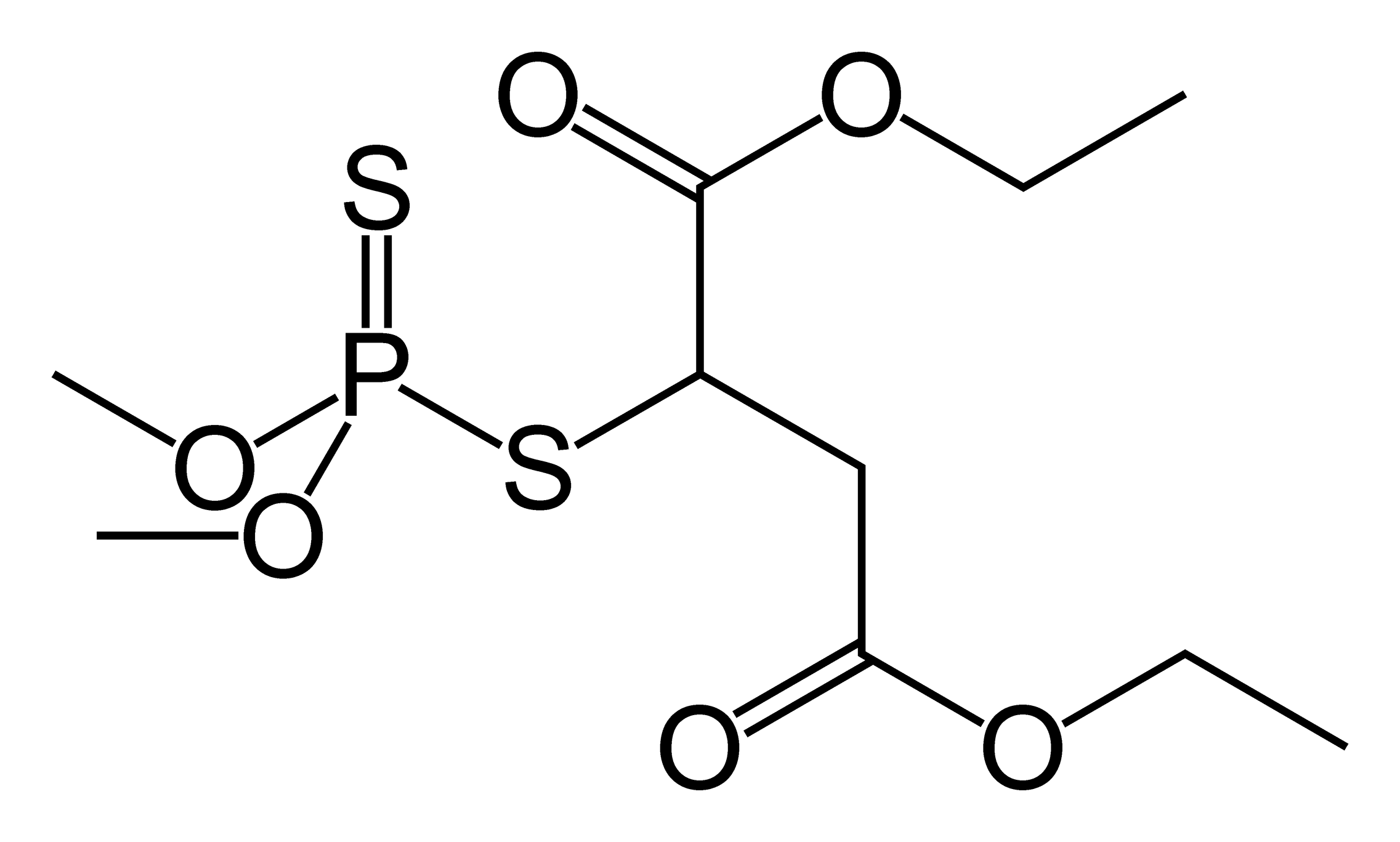

약품을 비행기로 살포하는 방법으로 솔수염하늘소를 방제하며 감염된 소나무는 모두 벌채해야 한다.[16] 벌채한 나무는 태우거나 직경 2.5cm 미만의 조각(칩)으로 파쇄해 펄프 재료 등으로 사용한다. 벌채한 지역의 나무뿌리에도 재선충이 남아있으므로 그대로 방치해두면 안된다. 때문에 그루터기에 정제 형태의 훈증약제인 인화늄 정제(알루미늄 포스파이드, 분자식 : AlP, 상표명 : 에피흄)를 뿌린 뒤 비닐로 덮어 씌워 완전히 박멸해야 한다. 하지만 재선충에 감염된 후 증상이 나타나기까지의 잠복기간 동안에는 감염여부 확인이 불가능하기에 방제하기가 어려운 점이 있다.

일본에서는 과학자와 산림 관계자들이 가장 효과적인 예방 기술로 재선충의 매개체인 솔수염하늘소를 제거하는 것을 믿고 있다. 솔수염하늘소는 죽어가는 소나무 또는 죽은 소나무 근처에서 알을 낳는 것을 좋아하므로, 다음 해 봄까지 이러한 나무를 베어내는 것이 권장된다.[16] 그 후 목재는 잘게 부수거나, 태우거나, 살충제를 살포하여 나무 속의 솔수염하늘소 유충과 번데기를 죽인다. 성충 솔수염하늘소는 늦봄이나 초여름에 목재에서 나온다. 그들은 어린 소나무를 갉아먹고 선충을 나무로 퍼뜨린다.[16] 결과적으로, 다른 나무에 선충 감염을 예방하기 위해 이 시기에 성충 솔수염하늘소를 죽이는 것이 도움이 된다. 일본에서는 일반적으로 성충 솔수염하늘소를 처리하기 위해 유기인 화합물과 네오니코티노이드인 페니트로티온, 말라티온, 아세타미프리드, 티아클로프리드가 사용된다.[16] 그러나 많은 환경 운동가들은 네오니코티노이드 기반 살충제의 사용에 반대하고 있다.

생물살충제는 현재 연구 중인 솔수염하늘소를 처리하는 또 다른 잠재적 방법이다. 곤충병원성 곰팡이, 딱따구리, 일부 기생충 또는 포식 곤충이 조사되고 있다.

이 질병의 의도하지 않은 확산을 막기 위해 미국과 캐나다에서 처리되지 않은 목재에 대한 수출 금지가 시행되었다. 관리 관행은 선충의 확산을 막는 데 집중되어 있다. 감염된 나무는 베어내어 태우거나, 잘게 부수고, 연목재는 매개체의 산란을 막기 위해 껍질을 벗기며, 해외로 배송되는 모든 목재는 훈증 처리하거나 열 건조한다.[10][11][12][13][14] 이러한 예방 조치에도 불구하고, 선충은 포르투갈에서 확인되었으며, 유럽으로 더 확산될 수 있다.

일본에서는 모란텔, 메술펜포스, 레바미솔, 에마멕틴, 밀베멕틴, 티오나진이 질병 예방에 사용된다.[21] 일부 생물 살충제도 연구되고 있지만, 실험 단계에 머물러 있다. 감염된 나무에 선충포식 곰팡이를 접종하는 것은 이 질병에 대한 잠재적인 치료법이 될 수 있다.[21]

현재 소나무 재선충병의 대책은 약제 사전 투여를 통한 발병 예방과 고사목 및 솔수염하늘소 구제를 통한 병 확산 방지가 이루어지고 있다. 발병 후의 효과적인 대책은 아직 발견되지 않았다.

8. 1. 솔수염하늘소 구제

솔수염하늘소 유충 구제는 가을부터 이듬해 봄까지 고사목을 벌채하여 소각, 파쇄하거나 약제를 살포하는 방식으로 이루어진다.[16] 벌채한 나무는 직경 2.5cm 미만의 조각(칩)으로 파쇄하여 펄프 재료 등으로 사용하며,[16], 벌채 지역의 나무뿌리에는 훈증약제인 인화늄 정제(알루미늄 포스파이드, 분자식 : AlP, 상표명 : 에피흄)를 뿌린 뒤 비닐로 덮어 완전히 박멸한다.[16] 약제 살포는 유충이 나무 내부에 파고드는 겨울 이전에 실시해야 효과적이며, 최근에는 피해목을 적당한 크기로 잘라낸 후 약제 살포와 비닐 시트 덮개를 함께 사용하여 훈증 효과를 높인다.[16] 이 방법은 약제 비산이 없고 살충 효율이 높으며, 현장 처리가 가능하다는 장점이 있다. 약제로는 유기인계 화합물이나 카르바민산계 화합물(상품명 NCS 등)이 사용된다.[16]성충 구제는 초여름(5-7월)에 수관부에 살충제를 살포하여 이루어진다.[16] 주로 유기인 화합물인 페니트로티온, 말라티온이나 네오니코티노이드계인 아세타미프리드, 티아클로프리드가 사용되지만,[16] 네오니코티노이드계 살충제 사용에 대한 환경 운동가들의 반대도 있다. 대형 분무기나 헬리콥터를 이용한 살포가 이루어지지만, 주변 드리프트 피해에 대한 비판도 있으며, 농약 종류에 따라 산림 인증 제도 이용이 불가능해지는 경우도 있다.[16]

최근에는 약제 외에 곤충병원사상균, 특히 ''Beauveria'' 속균을 사용하는 살충 방법도 연구되고 있다.[16] 생물농약 연구도 진행 중인데, 큰오색딱따구리[60], 호소카타무시류[61][62][63], 곡식좀벌레류[64], 기생벌[65] 등이 주목받고 있다.

볼바키아를 이용한 불임충 방사 효과에 대한 연구도 진행 중이며,[70], 소나무가 약해졌을 때 발산하는 냄새를 본뜬 유인제나[71] 소나무재선충 성충이 기피하는 주파수 음파를[72] 이용한 방제 수단도 연구되고 있다.

특정 산림에서 소나무 고사를 막기 위해서는 초기 소수의 소나무를 벌도 처리하는 것이 중요하지만, 인근 산림의 피해가 심각하면 효과가 없다. 이론적으로는 약제 살포, 인근 산림 수종 전환 등을 통해 방제가 가능하며, 일본 오키노에라부섬에서는 1995년 근절 선언이 이루어졌다.[73]

8. 2. 선충 구제

일본에서는 모란텔, 메술펜포스, 레바미솔, 에마멕틴, 밀베멕틴, 티오나진과 같은 선충구제제가 질병 예방에 사용된다.[21] 이 약제들은 수간에 주입하거나 토양에 살포하여 뿌리에서 흡수시킨다. 효과에 따라 선충 증식 억제 작용과 살선충 작용으로 나뉘며, 대표적으로 모란텔(주석산염이 상품명 그린가드), 메스페노스(상품명 네마논), 레바미졸(염산염이 상품명 센츄리 등), 마크로라이드 계열로 불리며 토양 중의 세균이 생산하는 3종, 네마데크틴(상품명 메가톱)·에마멕틴(상품명 샷원투)·밀베멕틴(상품명 마츠가드) 등이 있다.[75][76] 이러한 약제의 유효 성분 대부분은 사람을 포함한 동물에서의 선충 감염증에도 사용되며, 그 중에는 살충제로 사용되는 것도 있다. 소나무 재선충병은 감염 후 급격하게 발병하여 고사하고, 또한 관류의 폐색이 보이는 경우도 있어, 투여는 선충의 감염 전에 예방적으로 이루어지는 경우가 많다.[77][78]방제 효과는 매우 높지만 소나무 1그루당 수천 엔의 약제 비용이 들고, 1~3년에 한 번의 지속적인 투여가 필요하며, 드릴로 구멍을 뚫는 것과 상처 부위의 부적절한 처리로 인한 손상, 약해가 발생하는 경우도 있다.[77][78]

하늘소의 경우와 마찬가지로, 천적 생물의 이용도 몇 가지 연구되고 있지만 실용화된 것은 없다. 소나무 원목에 선충과 표고버섯 등의 선충 포식균을 함께 접종한 결과, 소나무 재선충의 증식을 억제하는 것으로 나타났다.[79] 또한 트리코데르마(*Trichoderma*) 속 균과 아크레모니움(*Acremonium*) 속 균은 선충에 유해하다고 여겨진다.[40] 약독성 계통의 선충을 사전에 접종해두면, 나중에 강독성 계통의 선충을 접종했을 때 고사하기 어렵다는 백신과 같은 유도 저항성 효과가 보고되었지만, 실용화에는 이르지 못했다.[80]

다른 식물 기생 선충에 의한 피해의 경우, 연작을 피하거나, 살선충 효과가 있는 금잔화 등을 심는 등의 방법이 알려져 있다. 세균의 일종 바실루스 튜린지엔시스(*Bacillus thuringiensis*)가 생산하는 독소를 농작물에 조합하여 유전자 변형 작물로 이용되기도 한다.

8. 3. 피해목 이동 제한

소나무재선충 피해목의 무분별한 이동은 목재 내에 선충을 보유한 솔수염하늘소가 있을 가능성을 고려할 때 삼가야 한다.[82] 섬에서의 발생은 물론, 일본에서의 발생도 목재 내에 있던 선충 보유 솔수염하늘소에서 시작된 것으로 생각된다.[82]일본에서는 산림병해충 방제법 제3조 제5항에 의거하여 이동 제한 및 이동 금지 조치가 의무화되어 있지만[82], 헤이세이 시대에 들어서도 아마미오섬 등 섬 지역에서 소나무 재선충의 새로운 보고가 있는 것을 보면 지켜지고 있다고 보기 어려운 것이 현실이다. 일본 외에도 ''Monochamunos''속 하늘소의 침입을 경계하는 나라는 많으며, 목재 수출입 시에는 박피나 건조를 요구하는 경우가 많다.

8. 4. 예방적 벌채 및 수종 전환

피해가 심각한 산림과 소나무재선충이 침입했을 때 피해가 예상되는 산림은 적극적으로 벌채하여 수종을 전환함으로써 피해 확산을 막는 조치가 취해지고 있다.[21] 2006년에는 소나무 고사병의 북상을 막기 위해 이와테현과 아키타현의 경계에 약 2km 폭의 방제대를 설치하여 소나무를 모두 제거하는 대책이 시행되었다.[21] 아오모리현에서는 2010년 1월 요모기타무라에서 처음으로 소나무재선충 감염에 의한 고사목이 확인되었고, 2013년에는 후카우라정에서도 고사목이 확인되는 등 피해가 발생하기 시작했다.[21]솔수염하늘소는 쇠약해진 소나무를 산란 대상으로 선호하기 때문에, 숲 속 경쟁에서 밀려 약해진 개체를 간벌 등으로 제거하는 것은 하늘소를 유인하여 산란하는 것을 막는 데 효과적이라고 여겨진다.[21]

일본에서는 소나무재선충병 예방을 위해 모란텔, 메술펜포스, 레바미솔, 에마멕틴, 밀베멕틴, 티오나진 등의 선충구제제가 사용된다.[21] 감염된 나무에 선충포식 곰팡이를 접종하는 것은 잠재적인 치료법이 될 수 있다.[21]

8. 5. 저항성 품종 식재 및 개발

과거에는 소나무재선충에 저항성을 가진 북미종 소나무를 심는 것이 일반적이었다. 테다소나무(テーダマツ)나 리기다소나무(リギダマツ)가 대표적인 예시이다. 특히 테다소나무는 원산지에서 높이 40-50m에 달하는 대형종으로, 재래종인 소나무에 비해 묘목의 성장이 매우 빨라[83] 소나무재선충병 이외의 측면에서도 기대되었다. 그러나 지상부에 비해 뿌리 발달이 빈약하여 바람에 약하고, 외래종 문제 등으로 인해 현재는 쇠퇴했다. 곰솔에 바비쇼우(타이완적송, ''P. massoniana'')를 교배한 잡종 등이 개발되기도 했지만, 이 역시 선충에는 저항성이 있어도 다른 해충에 약해 널리 보급되지 못했다.[84]현재는 재래종 중에서 저항성 개체를 선발하는 것이 주류를 이룬다. 소나무재선충병 피해가 심한 산림에서도 살아남은 개체에서 종자를 채취하여 발아시킨 묘목에 선충을 투여하여 고사하지 않은 개체를 선발한다. 실생묘는 어미나무의 클론이 아니므로 반드시 저항성을 갖는 것은 아니기 때문에[85], 선충 접종을 통한 저항성 검정이 필수적이며, 이는 시간과 비용이 많이 소요된다.

꺾꽂이 등 무성 생식을 이용하면 자식이 어미의 형질을 그대로 물려받아 저항성 계통의 묘목을 저렴하고 효율적으로 생산할 수 있다. 그러나 소나무는 일반적으로 꺾꽂이 번식이 어려운 것으로 알려져 있어,[86][87][88] 효율적인 발근 및 정착 조건을 찾는 연구가 계속되고 있다. 최근 연구에서는 발근율이 좋은 어린 묘목 시기에 식물 호르몬인 사이토키닌을 투여하면 발근율이 좋은 삽수를 대량 생산할 수 있다고 한다.

소나무는 저항성 계통이 비교적 많이 발견되지만, 곰솔의 저항성 계통은 적다. 또한, 저항성이 있는 개체라도 수형이나 성장 속도 등 다른 측면은 고려되지 않아 과제가 남아있다.

유전자 변형 작물에 대한 거부감 때문인지, 유전자 변형 저항성 소나무를 만들려는 움직임은 거의 없다. 해외종과의 교잡 실험도 앞서 언급한 것처럼 쇠퇴했다.

9. 방제 사업 비판 및 반론

9. 1. 방제 사업 비판

소나무재선충 방제 사업에는 여러 비판이 존재한다.[92][93][94][95]하늘소 성충을 표적으로 하는 농약 공중 살포에는 반대 의견이 많다. 농약 살포는 1977년 소나무재선충 피해 대책 특별 조치법으로 제도화되었고, 이후 산림 병해충 등 방제법에 포함되었다. 사용되는 농약은 주로 유기 인계와 네오니코티노이드계로, 곤충의 신경에 작용한다. 유기 인계에는 페니트로티온(MEP제, 스미티온, 스미파인), 말라티온(말라손), 프로티오포스(프로티온, 소비 T) 등이 있고, 네오니코티노이드계에는 아세타미프리드(마츠그린), 티아클로프리드(에코원, 에코파이터) 등이 있다. 이러한 농약은 하늘소뿐만 아니라 다른 곤충에게도 해를 끼쳐 (비선택성) 생물 다양성에 악영향을 줄 수 있다는 우려가 있다.[89][90][91]

유기 인 및 카바메이트(유기 질소) 등의 콜린 에스터라제 억제제는 야생 생물, 특히 조류 및 수생 생물에게 악영향을 미칠 수 있다는 보고가 있다. 과거 느릅나무 시들음병 방제를 위해 DDT 등의 농약을 살포했을 때 생물 농축으로 인해 조류가 중독사하는 등 다른 생물에게 영향이 나타나 사용이 중지되었다. 이는 레이첼 카슨의 저서 「침묵의 봄」에서 언급된 내용으로, 민중에게 큰 영향을 준 사례이다.

소나무 숲은 식물 천이 과정에서 나지에 정착하는 선구자 수목으로, 임내가 어둡고 부영양화되면 갱신이 불가능하다. 따라서 소나무 숲 유지를 위해서는 지속적인 관리가 필요하다. 과거에는 소나무 숲의 낙엽, 낙지가 연료로 이용되어 인가 주변에 소나무 숲이 유지되었으나, 현재는 그렇지 않아 소나무 숲이 감소하는 것은 자연스러운 현상이며, 소나무재선충병은 이를 가속화할 뿐이라는 의견도 있다.

이러한 관점에서 불필요한 소나무 숲에는 소나무재선충 방제가 필요 없으며, 오히려 살충제의 광범위한 살포로 인한 피해를 고려해야 한다는 주장이 제기된다. 사용되는 살충제는 소나무하늘소뿐만 아니라 산림 생물군집을 구성하는 다른 절지동물에게도 영향을 미쳐 산림 생태계를 파괴하고 다양성을 해칠 수 있다. 농약이 인체 건강에 미치는 영향에 대한 연구에 비해 지역 생태계에 대한 영향 평가는 부족하며, 방제 대책에 대한 재평가가 필요하다. 또한, 고사목 벌채 작업으로 인해 자연 식생의 회복이 늦어지거나 피해가 확산된 사례도 보고되고 있다.

나가노현 마쓰모토시에서는 2013년부터 적송림에 대한 니코티노이드계 살충제 공중 살포가 이루어지고 있지만, 효과는 제한적이며 소나무 고사는 오히려 확대되고 있다. 이로 인해 농약 비산으로 인한 건강 피해, 발달 장애 위험, 세금 낭비 등을 우려하는 시민들과 변호사들이 반대 서명 운동, 시위, 소송 등을 제기하고 있으며, 이 문제는 국회, 주간지, 인터넷 뉴스 등에서도 다루어지고 있다.[92][93][94][95]

9. 2. 비판에 대한 반론

방제 대상은 특별히 보호해야 할 임분(고도 공익 기능 산림 및 피해 확대 방지 산림)으로 한정되어 있으며, 농약의 무차별 살포라는 비판은 타당하지 않다. 국가 및 자치단체에서 시행하는 방제 수단은 약제 살포뿐만 아니라, "특별 벌도 구제", "보완 벌도 구제", "수종 전환" 등도 법률(산림 병해충 등 방제법)로 규정되어 있다.전염병에 의한 급속한 소나무 숲의 붕괴는 정상적인 천이 과정이 아닌, 원래 생태계에 존재하지 않았던 요인에 의한 이상 현상이다. 리야마 숲으로서의 적송 숲은 경관의 중요한 요소이며, 일본 문화 속에서 무시할 수 없는 위치를 차지한다. 해안, 특히 사구의 흑송 숲은 방풍, 방사(防風防砂)를 위해 식재된 인공림으로, 현재도 비사 방비 보안림으로 지정되어 있는 곳이 많으며 대체할 수 있는 수종이 없어 방제가 필요하다.

10. 대한민국 관련 추가 내용

대한민국에서는 1988년 부산 금정산에서 소나무재선충이 처음 발생한 이래 매년 피해가 증가하여 2007년 2월에는 9개 시·도, 55개 시·군·구까지 확산되었다. 2014년에는 제주, 경북 영주, 경주, 서울시까지 확산되었으며, 2015년 1월, 환경운동단체 녹색연합은 현재 확산 속도가 유지된다면 3년 안에 소나무가 멸종될 수 있다는 전망을 내놓았다.

2006년 기준으로 대한민국에서는 재선충 감염 소나무를 베어내고, 방제 및 비닐 덮기를 통해 재선충 확산을 막고 있다. 솔수염하늘소 방제를 위해 약품을 비행기로 살포하며, 감염된 소나무는 모두 벌채해야 한다. 벌채한 나무는 태우거나 직경 2.5cm 미만의 조각(칩)으로 파쇄하여 펄프 재료 등으로 사용한다. 벌채 지역의 나무뿌리에도 재선충이 남아있을 수 있으므로, 그루터기에 훈증약제인 인화늄 정제(알루미늄 포스파이드, 분자식: AlP, 상표명: 에피흄)를 뿌린 뒤 비닐로 덮어 완전히 박멸해야 한다. 그러나 재선충 감염 후 증상이 나타나기까지 잠복 기간 동안에는 감염 여부 확인이 불가능하여 방제가 어려운 점이 있다.

11. 기타

11. 1. 세계 3대 (4대) 수목병해

오엽송 류 발진 녹병은 아시아산 병원균이 미국의 소나무에 치명적인 피해를 입히는 병이다. 밤나무 줄기 마름병은 아시아산 병원균이 구미, 특히 미국의 밤나무에 치명적인 피해를 입히는 병이다. 느릅나무 시들음병(네덜란드 느릅나무병)은 아시아산 병원균이 구미의 느릅나무에 치명적인 피해를 입히는 병으로, 도관의 폐색에 의한 통수 장애와 병원체를 곤충이 매개한다는 점이 소나무재선충병과 유사하다.참조

[1]

웹사이트

Bursaphelenchus xylophilus, Pine Wilt Nematode

http://nematode.unl.[...]

[2]

웹사이트

Bursaphelenchus xylophilus

http://plpnemweb.ucd[...]

2012-01-04

[3]

논문

Understanding pine wilt disease: roles of the pine endophytic bacteria and of the bacteria carried by the disease-causing pinewood nematode

2017-04

[4]

간행물

長崎県下松樹枯死原因調査

1905

[5]

간행물

Aphelenchoides xylophilus, n. sp, a nematode associated with blue stain and other fungi in timber

1934

[6]

논문

Bursaphelenchus sp. in the wood of dead pine trees

1969

[7]

논문

Inoculation experiment of a nematode, Bursaphelenchus sp., onto pine trees

1971

[8]

논문

Description of Bursaphelenchus Lignicolus N. Sp. (Nematoda: Aphelenchoididae) From Pine Wood and Histopathology of Nematode-Infested Trees

https://brill.com/vi[...]

1972-01-01

[9]

논문

On the Taxonomy and Morphology of the Pine Wood Nematode, Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer 1934) Nickle 1970

1981-07

[10]

간행물

An Overview of the Pine Wood Nematode Ban in North America

http://www.srs.fs.us[...]

USDA, Forest Service, Southeastern Forest Experiment Station

1989

[11]

Citation

Pine Wilt Disease in Portugal

https://doi.org/10.1[...]

Springer Japan

2022-11-08

[12]

서적

Pine Wilt Disease: A Worldwide Threat to Forest Ecosystems

https://link.springe[...]

Springer Dordrecht

[13]

간행물

Pine Wilt Disease: a threat to pine forest in Europe

http://agro.icm.edu.[...]

2002

[14]

웹사이트

Pine Wilt

https://www.fs.usda.[...]

2011

[15]

논문

Advances in Understanding the Molecular Mechanisms of Root Lesion Nematode Host Interactions

Annual Reviews (publisher)

2016-08-04

[16]

논문

Role of Monochamus alternatus as a vector of Bursaphelenchus lignicolous

1972

[17]

웹사이트

Pine Wilt

https://www.apsnet.o[...]

2016

[18]

간행물

Effect of cavitation on the development of pine wilt disease caused by Bursaphelenchus xylophilus

http://ci.nii.ac.jp/[...]

1989

[19]

간행물

Studies on the Insect Damage upon the Pine-species imported in Japan : (No.7) On the Withering of the pines by the Pine Wilt

1982

[20]

웹사이트

Pine Wood Nematode {{!}} European Forest Institute

https://efi.int/plan[...]

2022-11-08

[21]

간행물

Ability of wood-decay fungi to prey on the pinewood nematode, Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle

http://agriknowledge[...]

2005

[22]

간행물

522マツ類の穿孔虫に関する研究: 加害対象木の判定と季節的推移について(第78回日本林学会大会)

https://cir.nii.ac.j[...]

1967

[23]

간행물

松くい虫の加害対象木とその判定法について

1967

[24]

간행물

アカマツ穿孔ゾウムシ類の加害に関する一観察

1959

[25]

간행물

マツ枯死木中に生息する線虫Bursaphelenchus sp.

https://cir.nii.ac.j[...]

1969

[26]

논문

マツ生立木に対する線虫Bursaphelenchus sp.の接種試験

1971

[27]

간행물

Description of Bursaphelenchus lignicolus n. sp. (Nematoda: Aphelenchoidae) from pine wood and histopathlogy of nematode infected trees

1972

[28]

간행물

マツの材組織中にみられるBursaphelenchus属線虫の1新種, マツノザイセンチュウ(仮称)

https://cir.nii.ac.j[...]

1971

[29]

논문

材線虫病抵抗性マツ,テーダマツおよびストローブマツ,のマツノザイセンチュウ感染に対する化学的防御反応

https://doi.org/10.3[...]

日本植物病理学会

1993

[30]

논문

マツ材線虫病の病徴進展におけるキャビテーションの影響

https://doi.org/10.3[...]

日本植物病理学会

1988

[31]

간행물

病原性の異なるマツノザイセンチュウおよびニセマツノザイセンチユウ接種したクロマツ木部の解剖学的変化および通導阻害

https://agriknowledg[...]

日本林學會

1992

[32]

논문

樹木に発生するキャビテーションのアコースティック・エミッション法による検出

https://doi.org/10.1[...]

日本森林学会

1994

[33]

간행물

Aphelenchoides xylophilus, n. sp., a nematode associated with blue-stain and other fungi in timber

1934

[34]

간행물

菌糸培養法におけるマツノザイセンチュウの増殖温度

1971

[35]

논문

マツノザイセンチュウの継代培養による病原性の低下

https://doi.org/10.1[...]

日本線虫学会

1976

[36]

논문

Pathogenic Variability Among Populations of the Pinewood Nematode, ''Bursaphelenchus Xylophilus.''

https://academic.oup[...]

Forest Science

1990

[37]

논문

病原力の異なるマツノザイセンチュウの分泌するセルラーゼの性質

https://doi.org/10.1[...]

日本森林学会誌

1994

[38]

논문

マツノザイセンチュウ伝播者としてのマツノマダラカミキリの役割

https://doi.org/10.1[...]

日本林學會誌

1972

[39]

논문

マツノザイセンチュウの接種による当年生アカマツ苗の発病とその病態解剖

https://doi.org/10.1[...]

日本林学会誌

1980

[40]

논문

マツノザイセンチュウの生活環に関連する糸状菌 (I)

https://doi.org/10.1[...]

日本林學會誌

1974

[41]

논문

マツノザイセンチュウの生活環に関連する糸状菌 (II)

https://doi.org/10.1[...]

日本林學會誌

1975

[42]

논문

ニセマツノザイセンチュウのアカマツに対する病原性

https://www.jstage.j[...]

日本応用動物昆虫学会大会講演要旨

2003

[43]

서적

線虫の生物学

東京大学出版会

2003

[44]

논문

''Bursaphelenchus''属線虫の植物病原性と媒介者の生活史特性の関連

https://doi.org/10.4[...]

日本森林学会誌

2012

[45]

논문

Pathogenicity of ''Bursaphelenchus sexdentati'', ''Bursaphelenchus leoni'' and ''Bursaphelenchus hellenicus'' on European pine seedlings.

https://doi.org/10.1[...]

Forest pathology

2000

[46]

논문

カラフトヒゲナガカミキリの個体群動態とニセマツノザインチュウの伝播に関する研究 : 冷涼な地域におけるマツ材線虫病激害化の阻害過程

https://doi.org/10.1[...]

広島大学総合科学部紀要. IV, 理系編

1996

[47]

논문

マツ類を加害するカミキリムシ類の生態 (II) ''Monochamus''属2種成虫の羽化と産卵習性などについて

https://doi.org/10.1[...]

日本林学会誌

1969

[48]

논문

''Bursaphelenchus mucronatus'' (Nematoda : Aphelenchoididae) vectored by ''Monochamus urussovi ''(Coleoptera : Cerambycidae) in Hokkaido, Japan.

https://doi.org/10.1[...]

Journal of Forest Research

2008

[49]

논문

根系癒合によるマツ材線虫病被害木の拡大

https://doi.org/10.1[...]

日本森林学会大会発表データベース

2008

[50]

논문

クロマツに侵入後のマツノザイセンチュウの動きとその他の微生物相の変遷

https://doi.org/10.1[...]

日本林学会誌

1992

[51]

간행물

マツつちくらげ病の発生生態と防除

岩手県林業試験場報告

1985

[52]

간행물

マツ類の群状枯死を起こす「つちくらげ」病に関する研究(「まつくいむしによるマツ類の枯損防止に関する研究」の一部)

https://agriknowledg[...]

林業試験場研究報告

1974

[53]

논문

沖縄県宮古島のリュウキュウマツ枯死木およびマツノマダラカミキリからの''Bursaphelenchus''属線虫検出調査

https://doi.org/10.4[...]

日本森林学会誌

2010

[54]

논문

外国産マツ属の虫害に関する研究 : 第7報 マツノザイセンチュウにより枯死したマツ属について

https://hdl.handle.n[...]

京都大学農学部演習林報告

1982

[55]

논문

マツノザイセンチュウに対するマツ属の抵抗性

https://hdl.handle.n[...]

京都大学農学部演習林報告

1979

[56]

논문

Susceptibility of adult trees of the endangered species ''Pinus amamiana'' var. ''amamiana'' to pine wilt disease in the field.

Journal of forest research

2005

[57]

논문

種子島木成国有林におけるマツ材線虫病で枯死したヤクタネゴヨウの伐倒駆除

https://doi.org/10.1[...]

保全生態学研究

2005

[58]

웹사이트

ドイツトウヒに発生したマツ材線虫病

http://www2.pref.iwa[...]

岩手県林業技術センター

2005

[59]

논문

海岸砂丘地のクロマツ林における広葉樹の混交による立地環境の変化 新潟県下越地方の事例

https://doi.org/10.1[...]

日本森林学会誌

2001

[60]

논문

アカゲラ誘致のための人工巣丸太の架設実験

http://id.nii.ac.jp/[...]

総合政策

2007

[61]

논문

マツノマダラカミキリの天敵昆虫サビマダラオオホソカタムシの寄生状況と生態調査

https://doi.org/10.2[...]

森林応用研究

1999

[62]

간행물

松くい虫天敵昆虫防除技術開発研究

https://agriknowledg[...]

沖縄県森林資源研究センター研究報告

2011

[63]

간행물

サビマダラオオホソカタムシの松くい虫防除への適用

https://agriknowledg[...]

岡山県農林水産総合センター研究報告

2011

[64]

논문

オオコクヌスト成虫放虫によるマツノマダラカミキリ捕食実験

https://doi.org/10.2[...]

森林応用研究

1999

[65]

논문

スギカミキリ・マツノマダラカミキリに対するクロアリガタバチの寄生実験

https://doi.org/10.2[...]

森林応用研究

1997

[66]

논문

''Contortylenchus genitalicola'' n.sp.(Tylenchida:Allantonematidae)from the Japanese Pine Sawyer, ''Monochamus alternatus''(Coleoptera:Cerambycidae)

https://doi.org/10.1[...]

日本応用動物昆虫学会誌

1993

[67]

논문

''Deladenus wilsoni'' n. sp. and ''D. siricidicola'' n. sp. (Neotylenchidae), entomophagous-mycetophagous nematodes parasitic in siricid woodwasps.

Nematologica

1968

[68]

논문

Use of the nematode ''Deladenus siridicola'' in the biological control of ''Sirex noctilio'' in Australia.

Australian Journal of Entomology

1971

[69]

논문

The first record of infection and sterilization by the nematode ''Sphaerularia'' in hornets (Hymenoptera, Vespdiae, Vespa).

Insectes Sociaux

2007

[70]

논문

マツノマダラカミキリに残る共生細菌感染の痕跡

https://doi.org/10.4[...]

日本森林学会誌

2012

[71]

논문

マダラコールを用いた誘因トラップの設置高別捕獲調査

https://doi.org/10.2[...]

応用森林学会

1998

[72]

논문

森林昆虫における振動情報の機能解明と害虫防除への応用

2012

[73]

서적

Ending of pine wilt disease in Okinoerabu island, Kagoshima prefecture

Shokado shoten, Kyoto

1999

[74]

서적

Successful control of pine wilt disease in Fukiage-hama seacoast pine forest in southwestern Japan

University of Evora, Portugal

2004

[75]

논문

マツノザイセンチュウのアセチルコリンエステラーゼの特性と防除剤によるその活性阻害

https://cir.nii.ac.j[...]

1987

[76]

논문

培養条件下でのマツノザイセンチュウの増殖に対する数種殺虫剤の抑制効果

https://cir.nii.ac.j[...]

2004

[77]

간행물

マツ材線虫病の注入傷害防止に関する研究

1992

[78]

논문

マツ枯れ防止樹幹注入剤施用により発生する異常

https://cir.nii.ac.j[...]

2001

[79]

논문

木材腐朽菌のマツノザイセンチュウに対する捕食効果

https://cir.nii.ac.j[...]

2005

[80]

논문

マツ材線虫病における誘導抵抗性

https://doi.org/10.1[...]

1990

[81]

논문

A comparison of soil microbial community structure, protozoa and nematodes in field plots of conventional and genetically modified maize expreessing the ''Bacillus thuringiensis'' Cry1Ab toxin

2005

[82]

웹사이트

森林病害虫等防除法(昭和二十五年法律第五十三号)第3条第5項:駆除命令、移動を制限

https://laws.e-gov.g[...]

総務省行政管理局

2016-05-20

[83]

간행물

赤沼におけるテーダマツの成長

1963

[84]

간행물

マツ属の種間交雑からみた種の類縁関係とF1雑種の生育状況について

https://hdl.handle.n[...]

1995

[85]

논문

クロマツ種苗のマツ材線虫病抵抗性に対する花粉親の寄与

[86]

간행물

マツ・カラマツ類を中心としたさし木困難樹種の不定根の形成に関する基礎研究

1968

[87]

논문

クロマツの挿し木増殖における発根条件の検討

1999

[88]

논문

さし穂サイズと採穂台木の形態的要因がクロマツさし木苗の生産効率に与える影響

https://cir.nii.ac.j[...]

2009

[89]

논문

野鳥のコリンエステラーゼ阻害剤中毒

https://doi.org/10.1[...]

[90]

논문

農薬の沿岸生態系への影響(シンポジウム:沿岸海域における人工有機化合物汚染)

https://cir.nii.ac.j[...]

1981

[91]

논문

オオミジンコによる河川水中の化学物質の有害性モニタリング

https://doi.org/10.2[...]

1997

[92]

웹사이트

松本の松枯れを考える住民の会

https://www.facebook[...]

2019-05-26

[93]

웹사이트

発達障害リスク「農薬」に対策遅れる日本 禁止どころか緩和も 〈週刊朝日〉

https://dot.asahi.co[...]

2019-03-06

[94]

웹사이트

松本の松枯れを考える住民の会

https://www.facebook[...]

2019-05-26

[95]

웹사이트

ネオニコチノイド系農薬等に関する質問主意書

https://www.shugiin.[...]

2019-05-26

[96]

간행물

長崎県下松樹枯死原因調査

1913

[97]

서적

Pine wilt disease in Korea

2008

[98]

논문

First report of pine wilt disease on ''Pinus koraiensis'' in Korea

2008

[99]

논문

First report of ''Bursaphelenchus xylophilus'' in Portugal and in Europe

1999

[100]

뉴스

소나무 재선충 (4) 포르투갈 -지역산림협회가 직접 나서다

http://www.knnews.co[...]

2015-10-19

[101]

뉴스

제주 소나무재선충 피해 다시 커져

http://www.hani.co.k[...]

[102]

뉴스

경북 영주서 소나무 재선충 첫 발생

http://news1.kr/arti[...]

[103]

뉴스

불국사 주변 숲 소나무재선충병 긴급방제

http://www.ecotiger.[...]

[104]

뉴스

서울시 등 6개 기관 항공 예찰·지상 방제 협업

http://economy.hanko[...]

[105]

뉴스

소나무 에이즈 재선충 확산 "지금 속도면 3년내 소나무 멸종"

http://biz.heraldcor[...]

[106]

뉴스

녹색연합 "재선충 방제 허술…3년내 소나무 사라질수도"

http://www.newsis.co[...]

뉴시스

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com