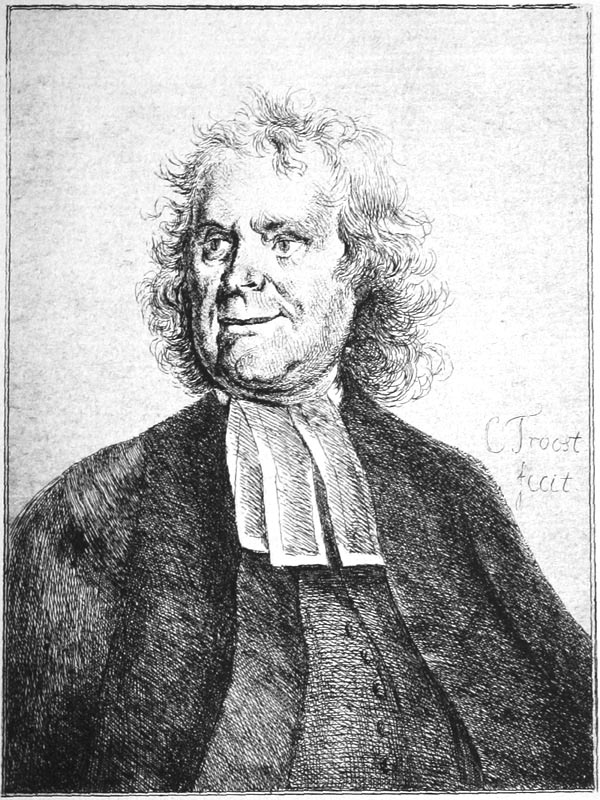

쥘리앵 오프루아 드 라 메트리

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

쥘리앵 오프루아 드 라 메트리(Julien Offray de La Mettrie, 1709-1751)는 프랑스의 의사이자 철학자로, 유물론과 기계론적 인간관을 주창했다. 그는 뇌와 신경계의 작용으로 정신 현상을 설명하고, 인간을 물질로 이루어진 기계로 보았다. 그의 대표 저서로는 《인간 기계론》이 있으며, 감각 경험을 중시하는 감각론과 쾌락주의적 윤리관을 제시했다. 이러한 사상은 당대에는 비판을 받았지만, 후대에 심리학, 사이버네틱스, 인지 과학 등 여러 분야에 영향을 미쳤다.

더 읽어볼만한 페이지

- 일에빌렌주 출신 - 장 랑글레

프랑스의 작곡가이자 오르간 연주자인 장 랑글레는 2세에 실명했음에도 불구하고 파리 국립 고등 음악원에서 오르간을 전공하고 생 클로틸드 성당의 오르가니스트로 활동하며 명성을 얻었으며, 오르간 음악과 종교 음악을 중심으로 254곡의 작품을 남겨 20세기 프랑스 음악계에 큰 영향을 미쳤다. - 일에빌렌주 출신 - 이자벨 르노

프랑스 배우 이자벨 르노는 1984년 연기 수업을 시작하여 1991년 영화 데뷔 후, 다양한 작품 활동과 《완전한 사랑》의 수상 경력을 통해 폭넓은 연기 경력을 쌓았다. - 프랑스의 군의관 - 앙브루아즈 파레

앙브루아즈 파레는 16세기 프랑스의 외과의로, 군의관으로 활동하며 외과 치료법을 혁신하고 『대외과학전집』을 저술하여 근대 외과학 발전에 기여한 인물이다. - 프랑스의 군의관 - 도미니크장 라레

프랑스 혁명 전쟁과 나폴레옹 전쟁 시기에 혁신적인 야전 의료 시스템을 구축한 프랑스 군의관이자 외과 의사 도미니크장 라레는 현대 군사 외과의 아버지로 불리며, 그의 업적을 기려 북대서양 조약 기구(NATO)는 최고 의료 훈장인 도미니크장 라레 상을 제정했다. - 1709년 출생 - 옐리자베타 페트로브나

옐리자베타 페트로브나는 표트르 1세의 딸로, 쿠데타를 통해 러시아 여제가 되어 총신들의 영향력 아래 화려한 궁정 생활과 예술 발전을 추구하며 러시아의 위상을 높였으나 재정 악화와 농노제 심화라는 문제점을 남기고 표트르 3세에게 황위를 물려주었다. - 1709년 출생 - 새뮤얼 존슨

새뮤얼 존슨은 18세기 영국의 저명한 작가, 시인, 비평가, 사전 편찬가로서, 9년간 편찬한 영어 사전과 《런던》, 《인간 욕망의 허무》, 《라셀라스, 아비시니아 왕자》, 《영국 시인전집》 등의 작품을 남겼으며, 제임스 보스웰의 전기 《새뮤얼 존슨 전》으로 그의 삶과 업적이 알려져 있다.

2. 생애

쥘리앵 오프루아 드 라 메트리는 브르타뉴 연안의 생말로에서 태어나 초기에는 신학을 공부했으나, 이후 의학으로 전향하여 라이덴 대학교에서 부르하베에게 배웠다. 1734년부터 의사로 활동하며 부르하베의 저작을 번역, 출판했으나 장 아스트뤼크 등과의 논쟁에 휘말리기도 했다. 1742년 프랑스 근위대의 군의관으로 오스트리아 왕위 계승 전쟁에 참전했으며, 이때 겪은 열병 경험은 그의 유물론 사상 형성에 중요한 계기가 되었다.

1745년 출판한 『영혼의 자연사』(Histoire Naturelle de l'Âme프랑스어)가 무신론 논란을 일으키자 프랑스를 떠나 라이덴으로 피신했고, 그곳에서 대표작인 『인간 기계론』(L'Homme machine프랑스어, 1748)을 저술했다. 이 책 역시 큰 반발을 사자 1748년 모페르튀이의 도움으로 프로이센으로 망명하여 프리드리히 2세의 후원을 받으며 시강으로 활동했다. 1751년 주독 프랑스 대사의 완쾌 축하 연회에 참석한 후 병을 얻어 사망했다.

2. 1. 초기 생애 (1709-1733)

라 메트리는 1709년 11월 23일 프랑스 브르타뉴 지방의 항구도시 생말로에서 부유한 직물 상인의 아들로 태어났다. 처음에는 가업을 이을 예정이었으나, 총명함을 인정받아 학업의 길을 걷게 되었다. 초기 교육은 쿠탕스와 캉의 학교에서 받았으며, 특히 캉에서는 얀센주의 학교에서 수사학을 공부했다. 이후 파리의 플레시스 칼리지를 다녔다.한때 성직자가 되려는 뜻을 품고 몇 년간 얀센주의 학교에서 신학을 공부하기도 했으나, 이내 가톨릭 교회에 대한 흥미를 잃었다. 1725년, 라 메트리는 아르쿠르 칼리지(Collège d'Harcourt)에 입학하여 철학과 자연 과학을 공부했으며, 1728년경 철학 학위를 받은 것으로 추정된다. 당시 아르쿠르 칼리지는 프랑스에서 데카르트주의를 가르치는 데 선구적인 역할을 한 곳이었다.[3]

이후 같은 고향 출신 의사 위노(Hunauld)의 성공에 자극받아 신학의 길을 포기하고 의학을 공부하기로 결심했다. 1733년 네덜란드의 라이덴 대학교로 가서 저명한 의사 헤르만 부르하베 밑에서 의학 공부를 시작했다.

2. 2. 의학 수학과 초기 활동 (1733-1745)

다르쿠르 칼리지에서 학업을 마친 라 메트리는 의학을 직업으로 삼기로 결정했다. 이는 가문의 친구이자 왕립 정원의 해부학 교수였던 프랑수아-조제프 위노의 영향을 받은 것으로 보인다. 라 메트리는 5년 동안 파리 의학부에서 공부하며 위노의 지도를 받았다.

1733년, 그는 더 깊은 학문을 탐구하기 위해 네덜란드 라이덴으로 가서 당대 최고의 의사로 명성이 높았던 헤르만 보어하브에게 가르침을 받았다. 네덜란드 체류는 짧았지만, 보어하브의 가르침은 라 메트리에게 큰 영향을 미쳤다. 1734년 프랑스로 돌아온 그는 고향 생말로에서 의사로 활동하며, 보어하브의 저서와 이론을 번역하고 소개하는 여러 저작물을 출판하며 그의 학문을 전파하는 데 힘썼다. 1735년에는 보어하브의 『매독론』 번역에 주석을 달아 출판했는데, 이것이 라 메트리의 첫 저작이다. 그러나 이 책은 파리 의과대학의 의학자 장 아스트뤼크의 비판을 받았고, 이는 1747년까지 이어지는 긴 논쟁의 시작이 되었다.

1739년 마리 루이즈 드로노라는 미망인과 결혼하여 두 자녀를 두었으나, 결혼 생활은 불행했던 것으로 전해진다. 1742년 라 메트리는 결국 가족을 떠나 파리로 이주했고, 같은 고향 출신 의사의 추천으로 그라몽 공이 지휘하는 프랑스 근위대 연대의 군의관으로 임명되었다. 이 시기에 그는 피에르 루이 모페르튀와 에밀리 뒤 샤틀레 같은 지식인들과 교류했을 가능성이 높다.

군의관으로서 라 메트리는 오스트리아 왕위 계승 전쟁에 참전하여 플랑드르 전역 등 여러 전투를 경험했다. 이 경험은 그의 철학 저술에서 나타나는 폭력에 대한 깊은 혐오감에 영향을 주었다. 특히 1744년 프리부르 포위전 중 열병을 앓게 된 것은 그의 사상에 중요한 전환점이 되었다. 그는 자신의 병상 경험을 통해 빠른 혈액 순환과 같은 신체 상태가 정신 활동, 즉 사고(思考)에 직접적인 영향을 미친다는 것을 관찰했다. 이를 통해 그는 정신 과정이란 뇌와 신경계 같은 신체 기관의 유기적인 변화에 따른 결과라고 설명해야 한다는 유물론적 결론에 이르게 되었다.

이러한 생각은 그의 첫 철학 저작인 『영혼의 자연사』(L'histoire naturelle de l'âme프랑스어)로 구체화되어 1745년 출판되었다. 이 책에서 드러난 유물론적 사상은 당시 사회에 큰 충격을 주었고, 라 메트리는 무신론자라는 격렬한 비난에 직면했다. 결국 그는 연대 소속 설교자 등의 공격을 받아 프랑스 근위대의 직위에서 사임해야 했다.[5] 이 사건은 이후 그가 라이덴으로 망명하는 계기가 된다.

2. 3. 군의관 복무와 사상적 전환 (1742-1748)

1742년 라 메트리는 가족을 떠나 파리로 이주했으며, 그라몽 공이 지휘하는 프랑스 근위대 연대의 군의관으로 임명되었다. 그는 오스트리아 왕위 계승 전쟁에 참전하여 플랑드르 등지에서 여러 전투를 경험했다. 이 경험은 그에게 폭력에 대한 깊은 혐오감을 심어주었으며, 이는 그의 후속 철학 저술에 영향을 미쳤다. 파리에서 지내는 동안 피에르 루이 모페르튀와 에밀리 뒤 샤틀레와 교류했을 가능성이 있다.1744년 프리부르 포위 공격 중 열병을 앓게 된 경험은 그의 사상에 중요한 전환점이 되었다. 그는 자신의 병과 수많은 부상병을 간호한 경험을 통해, 빠른 혈액 순환이 사고 과정에 미치는 영향을 관찰했다. 이를 통해 정신 과정이란 뇌와 신경계의 유기적 변화의 결과일 뿐이라는 결론에 도달했다.[5]

이러한 생각은 1745년 익명으로 출판한 그의 첫 철학 저서인 ''영혼의 자연사'' (''Histoire Naturelle de l'Âme'')에 구체화되었다. 이 책은 출판 직후 격렬한 비난에 직면했다. 특히 연대 소속 설교자로부터 무신론이라는 공격을 받으면서 라 메트리는 결국 프랑스 근위대를 떠나야 했다. 이후 잠시 릴, 헨트, 브뤼셀 등지의 야전 병원 감독 의관으로 활동했으나, 파리 의과대학의 무지와 부패를 비판하는 글을 계속 발표하면서 상황은 더욱 악화되었다. 결국 1746년 7월 9일, 그의 저서는 공개적으로 불태워졌고, 라 메트리는 직위를 사임한 뒤 헨트를 거쳐 네덜란드의 라이덴으로 피신했다.[5]

라이덴에서 그는 자신의 유물론 사상을 더욱 발전시켜 ''인간 기계론'' (''L'Homme machine'')을 저술했다. 이 책은 일관된 유물론적, 무신론적 원칙에 기반하여 자신의 사상을 더욱 대담하고 명확하게 발전시킨 저작으로 평가받는다. 라 메트리의 유물론은 그의 의학적 경험에 깊이 뿌리내리고 있었으며, 기욤 라미와 같은 17세기 선구자들의 연구에 영향을 받았다.[6] 1748년 초, 피에르 루이 모페르튀의 도움을 받아 프로이센으로 망명하여 2월 8일 포츠담에 도착했다.

2. 4. 프로이센 망명과 죽음 (1748-1751)

라이덴에서 출판한 《인간 기계론》(L'Homme machine, 1748)은 그의 유물론적 사상을 더욱 발전시킨 것이었으나, 큰 논란을 일으켰다. 이 책에서 드러난 쾌락주의적이고 유물론적인 원칙은 비교적 관용적이던 네덜란드에서조차 격렬한 반발을 샀고, 결국 1748년 프로이센의 베를린으로 망명하게 되었다.[5]생말로 동향인 피에르 루이 모페르튀이의 도움[5]으로 프로이센으로 망명하여 1748년 2월 8일 포츠담에 도착했다. 프리드리히 2세(프리드리히 대왕)는 그를 받아들여 시의(侍醫)로 활동하는 것을 허락하고 시강(侍講)으로 임명했다.[5] 베를린에서 라 메트리는 자신의 마그눔 오푸스[7]로 여긴 《행복론》(Discours sur le bonheur, 1748)을 발표했다. 이 책에서 그는 노골적인 쾌락주의적 감각주의 원칙과 '후회의 이론' 등을 주장하며 감각적 쾌락을 옹호했는데, 이는 볼테르, 드니 디드로, 홀바흐 남작 등 당대의 주요 계몽주의 사상가들로부터 비판을 받고 그들을 등지게 만들었다.[6][7]

라 메트리의 죽음은 그의 감각적 쾌락 예찬과 관련이 있다고 전해진다. 1751년, 그는 프로이센 주재 프랑스 대사였던 티르코넬 백작의 병을 치료해주었다. 이에 감사한 티르코넬 백작이 연회를 열었는데, 라 메트리는 이 자리에서 자신의 강한 체질을 과시하려 했는지 송로버섯을 곁들인 꿩 파테를 과식했다고 한다. 그 결과 위장병을 앓게 되었고, 스스로 사혈과 온욕을 시도했으나[9] 상태는 악화되어 심한 열병과 섬망 증세를 보이다 며칠 후 사망했다.[9]

프리드리히 2세는 직접 추도사를 작성하여 그의 죽음을 애도했으며, 이는 라 메트리의 주요 전기 자료 중 하나로 남아있다. 추도사에서 왕은 라 메트리가 동료 의사들의 치료에도 불구하고 회복하지 못했다고 언급했다.프리드리히 2세의 추도사 또한 여동생에게 보낸 편지에서는 라 메트리를 "좋은 악마이자 의사지만, 매우 형편없는 저자"라고 평하기도 했다.[16] 그가 사망했을 때 아내와 다섯 살 된 딸이 있었다.

3. 사상

쥘리앵 오프루아 드 라 메트리는 18세기 프랑스의 의사이자 철학자로, 계몽주의 시대의 주요 유물론자이자 결정론자 중 한 명으로 평가받는다.[9] 그는 정신 활동이 신체의 물리적 과정에 전적으로 의존하며, 인간은 복잡한 기계와 같다고 주장했다. 이는 데카르트의 동물 기계론을 인간에게까지 확장한 것이지만, 정신과 육체를 분리하는 데카르트의 심신이원론에는 반대했다.[10] 그의 사상은 대표 저작인 인간기계론( ''L'Homme machine'' , 1748) 등에 잘 나타나 있다.[9]

그의 주요 저작은 다음과 같다.

- 영혼의 자연사 ( ''Histoire Naturelle de l'Âme'' , 1745)

- 인간기계론 ( ''L'Homme machine'' , 1748)

- 인간식물론 ( ''L'Homme Plante'' , 1748)

- 에피쿠로스의 체제 ( ''Système d'Épicure'' , 1750)

3. 1. 유물론과 기계론적 인간관

쥘리앵 오프루아 드 라 메트리는 18세기 프랑스의 의사이자 철학자로, 계몽주의 시대의 가장 영향력 있는 결정론자 중 한 명으로 꼽힌다. 그는 정신 활동이 전적으로 신체의 물리적 과정에 의해 발생한다고 주장하는 유물론적 입장을 취했다.[9] 이러한 사상은 그의 대표 저작인 L’Homme Machine|인간 기계프랑스어(1747)에서 명확하게 드러난다. 이 책에서 그는 인간이 복잡하게 구성된 기계와 같다고 주장하며, 이는 데카르트가 제시했던 동물 기계론을 인간에게까지 확장한 것으로 볼 수 있다.[9]그러나 라 메트리는 데카르트의 심신이원론, 즉 정신과 육체를 별개의 실체로 보는 관점에는 정면으로 반대했다. 그는 신체뿐만 아니라 정신을 포함한 인간 전체가 기계적 원리로 작동한다고 보았으며, 정신 활동 역시 뇌를 포함한 신체 기관의 작용일 뿐이라고 설명했다.[10] 그는 37세에 저술한 L’Homme Machine|인간 기계프랑스어에서 영혼의 존재를 부정하고 "다리는 걷는 근육이며, 뇌수는 생각하는 근육"이라고 선언하며, 데카르트보다 훨씬 더 철저한 기계론적, 유물론적 입장을 취했다. 심지어 그는 데카르트가 실제로는 정신에 대해서도 유물론자였을 것이라고 주장하기도 했다.[10]

철학자 데이비드 스크리비나(David Skrbina)는 라 메트리를 단순한 기계론자가 아닌 "활력적 유물론(vitalistic materialism)"의 지지자로 해석한다. 스크리비나에 따르면, 라 메트리는 정신을 물질 우주에 내재된 실재적 실체로 보았으며, 물질 자체가 본질적으로 역동적이고 감각하며 지능을 가질 수 있다고 생각했다. 즉, 운동과 정신은 물질 자체나 물질 조직의 내재적 힘에서 파생된다는 것이다.[11] 따라서 라 메트리가 L’Homme Machine|인간 기계프랑스어에서 '기계'라는 용어를 사용했지만, 이는 생명력 없는 차가운 기계가 아니라 활력을 지닌 유기적 기계를 의미했을 수 있다는 해석이다.

라 메트리는 L’Homme Machine|인간 기계프랑스어에 앞서 1745년에 출판한 Histoire naturelle de l'âme|영혼의 자연사프랑스어에서도 이미 인간이 단지 복잡한 동물에 불과하다고 주장했다.[10] 그는 "동물에서 인간으로의 갑작스러운 전환은 없다"고 주장하며[12] 인간과 동물 사이의 연속성을 강조했는데, 이는 당시 큰 논란을 불러일으켰다. 그는 인간과 동물이 모두 동일한 물질로 구성되어 있으며, 그 차이는 단지 물질이 조직된 복잡성의 정도에 불과하다고 보았다. 그는 이 차이를 정교한 시계에 비유하며 다음과 같이 말했다: "인간은 유인원과 가장 지능적인 동물에게, 마치 하위헌스의 행성 진자 시계가 쥘리앵 르 루아의 시계와 같은 존재이다." 그는 동물과 식물에게도 감각 능력이 있다는 자신의 연구 결과를 근거로 인간과 동물 사이에 넘을 수 없는 본질적인 차이는 없다고 주장했다.[13] 비록 인간만이 언어를 사용하지만, 동물도 훈련을 통해 언어를 배울 수 있으며, 예를 들어 유인원을 잘 훈련시키면 "완벽한 [인간]"이 될 수도 있다고 생각했다.[9] 또한 인간이 동물처럼 모방을 통해 학습한다는 점 역시 인간과 동물이 근본적으로 다르지 않다는 주장의 근거로 제시했다.

결론적으로 라 메트리는 인간의 사고(정신 활동)가 신체 활동에 전적으로 의존하기 때문에 인간은 기계처럼 작동한다고 보았다. 고도로 복잡하게 조직된 물질 자체가 인간의 사고 능력을 만들어낸다고 보았기 때문에[10], 영혼이나 신과 같은 초월적 존재를 상정할 필요가 없다고 생각했다. 그는 인간의 정교한 조직화는 단지 복잡한 물질을 최대한 효율적으로 활용하기 위한 자연적인 결과일 뿐이라고 주장했다.[10] 라 메트리 자신은 의사로서 자신의 신체적 질병과 정신적 상태가 서로 밀접하게 연관되어 있음을 경험하면서 이러한 유물론적, 기계론적 사상을 확신하게 되었다고 전해진다.[14]

그는 자신의 주장을 뒷받침하기 위해 머리가 잘린 닭이 잠시 돌아다니는 현상이나, 몸에서 분리된 동물의 심장이 잠시 동안 계속 뛰는 것과 같은 관찰 사례들을 제시했다.[15] 그러나 이러한 사례들은 그의 주장을 뒷받침하는 엄밀한 과학적 증거로 보기는 어려우며, 그의 저술은 과학적 논증보다는 기존의 종교적, 철학적 통념에 도전하는 논쟁적이고 도발적인 성격이 강했다.[15]

라 메트리는 스스로를 결정론자로 규정하며, 인간의 행동이 자유 의지가 아닌 물리적 법칙에 의해 결정되므로 판사와 같은 도덕적 심판자의 역할은 무의미하다고 주장했다.[9] 그는 기독교적 도덕률에 반대하고 감각적 쾌락을 추구하는 삶의 중요성을 강조하는 쾌락주의적 입장을 취했다. 나아가 인간이 동물보다 도덕적으로 우월하다는 일반적인 믿음에도 의문을 제기했다. 그는 동물들이 동족을 고문하는 경우가 드물다는 점을 지적하며 일부 동물에게도 어느 정도의 도덕성이 있을 수 있다고 주장했다. 그는 기계로서의 인간은 자연의 법칙을 따르며, 타인의 이익을 위해 자신의 이익을 기꺼이 희생할 수 있는 존재라고 보았다.[10]

3. 2. 감각론과 쾌락주의

라 메트리는 결정론자임을 주장하며, 기독교 신념에 동의하지 않고 감각적인 쾌락 추구를 중요하게 생각하는 쾌락주의적 입장을 보였다.[9] 그는 인간이 동물보다 더 높은 도덕 감각을 가지고 있다는 통념에 의문을 제기했다. 동물이 서로를 고문하는 경우가 드물다는 점에 주목하며, 일부 동물도 어느 정도의 도덕성을 가질 수 있다고 주장했다.[10]

그의 유물론적이고 쾌락주의적인 사상은 당시 비교적 관용적이던 네덜란드에서조차 큰 반발을 샀다. 결국 여론에 밀려 1748년 베를린으로 망명해야 했다. 베를린에서는 프로이센의 프리드리히 대왕이 피에르 루이 모페르튀이의 도움을 받아 그를 보호했다. 왕은 라 메트리가 의사로 활동하는 것을 허락했을 뿐 아니라 궁정의 서적 담당관으로 임명했다.[5]

라 메트리는 베를린에서 《행복에 관한 담론》(Discours sur le bonheurfra, 1748)을 저술했다. 이 책에서 그는 다른 모든 가치보다 무절제한 쾌락 추구를 우선시하는 노골적인 쾌락주의적 감각주의 원칙을 제시했는데, 이는 감각적 경험을 중시하는 그의 사상적 경향을 보여준다. 이러한 주장은 볼테르, 드니 디드로, 홀바흐 남작과 같은 계몽주의 주류 사상가들에게 충격을 주며 그들과 대립하게 만들었다.[6]

3. 3. 결정론

쥘리앵 오프루아 드 라 메트리는 18세기 가장 영향력 있는 결정론자 중 한 명으로 평가받는다. 그는 정신 과정이 신체 활동의 결과라고 보았으며, 이러한 생각을 그의 주요 저서인 '인간 기계'(''Man a Machine'')에서 명확히 밝혔다. 이 책에서 그는 인간이 마치 기계처럼 작동한다고 주장했는데, 이는 신체를 기계로 본 데카르트의 접근 방식을 계승한 것으로 볼 수 있다.[9] 라 메트리는 데카르트의 기계론적 신체관을 더욱 발전시켰지만, 정신과 신체를 분리하는 데카르트의 이원론에는 반대했다. 그는 데카르트 역시 정신에 관해서는 실제로는 유물론자였을 것이라고 주장할 정도로 강한 입장을 보였다.[10]철학자 데이비드 스크리비나(David Skrbina)는 라 메트리를 "활력적 유물론"의 지지자로 평가한다.[11] 스크리비나는 다음과 같이 설명한다: "그에게 정신은 매우 실재하는 실체였으며, 분명히 물질적 우주에 내재되어 있었다. 따라서 명백한 해결책은 물질 그 자체를 본질적으로 역동적이고, 감정을 느끼고, 심지어 지능을 갖춘 것으로 보는 것이었다. 운동과 정신은 물질 자체 또는 물질의 조직적 특성에 존재하는 생명이나 감각의 내재적 힘에서 파생된다. 때때로 활력적 유물론이라고 불리는 그러한 견해를 라 메트리(LaMettrie)와 나중의 디드로가 채택했다. 비평가들은 종종 라 메트리를 기계론자로 묘사하는데, 이는 영적 영역을 부정하는 사람은 모든 것, 특히 모든 생명체를 죽은 물질의 산물로 볼 것이라고 가정하기 때문이다. 오늘날에도 유물론과 기계론을 동일시하는 것이 매우 일반적이다. 그러나 언급했듯이 이 둘은 논리적으로 독립적이다. ...그는 분명히 그의 저서 《인간 기계》(''L’Homme Machine'')에서 '기계'라는 용어를 사용했지만, 그것은 특별히 활력적인 의미에서였다."

라 메트리는 자신이 결정론자임을 분명히 하며, 판사의 역할을 무시하는 등 당시로서는 급진적인 신념을 표현하기도 했다.[9] 그는 기존의 기독교적 신념에 동의하지 않았고, 감각적 쾌락 추구의 중요성을 강조하며 인간 행동에 대한 쾌락주의적 접근을 보였다. 더 나아가 인간이 동물보다 본질적으로 더 높은 도덕 감각을 지녔다는 통념에 의문을 제기했다. 그는 동물들이 서로를 고문하는 경우가 드물다는 점에 주목하며, 일부 동물들도 어느 정도의 도덕성을 가질 수 있다고 주장했다. 라 메트리는 기계로서의 인간은 자연의 법칙을 따르며, 타인의 이익을 위해 자신의 이익을 고려하지 않을 것이라고 생각했다.[10]

4. 영향

라 메트리는 프랑스의 저명한 의사인 피에르 장 조르주 카바니스에게 가장 직접적인 영향을 미쳤다. 카바니스는 라 메트리의 유물론적 견해를 바탕으로 삼았지만, 그 극단적인 측면은 수정하여 받아들였다.

라 메트리의 극단적인 주장은 당시 강한 반발을 샀지만, 그의 연구는 후대 심리학, 특히 행동주의 분야에 영향을 미쳤다. 이러한 영향은 행동 심리학자들이 사용하는 환원주의적 접근 방식에서 찾아볼 수 있다. 그러나 라 메트리에 대한 반발이 워낙 거셌기 때문에, 많은 행동주의자들은 라 메트리 자신에 대해서는 거의 알지 못하거나 전혀 알지 못했다. 대신 그들은 비슷한 주장을 펼친 다른 유물론자들의 연구를 기반으로 삼는 경우가 많았다.[10]

사이버네틱스 분야와 이를 심리학에 적용하는 방식 역시 라 메트리의 기계론적 인간관과 맥락을 같이 한다.

하지만 오늘날 라 메트리의 영향을 가장 뚜렷하게 확인할 수 있는 분야는 인지 과학이다. 특히 인간이나 다른 생물의 모습을 모방하여 로봇을 만들고, 이러한 로봇의 비유를 통해 인간을 분석하려는 인공 지능 철학은 라 메트리의 사상과 깊은 관련을 맺고 있다.

5. 저서

참조

[1]

서적

Ironie und Skepsis

Würzburg

[2]

서적

Man a machine

[3]

논문

"La Mettrie's ''L'Homme Machine'': A Study in the Origins of an Idea"

Princeton University Press

[4]

웹사이트

A Sociobibliographic Study of L'homme machine

https://web.archive.[...]

2013-12-05

[5]

간행물

Lamettrie, Julien Offray de

[6]

서적

Machine Man and Other Writings

Cambridge University Press

[7]

서적

Discours sur le bonheur

The Voltaire Foundation

[8]

서적

La Mettrie – Medicine, Philosophy, and Enlightenment

Duke University Press

[9]

서적

A History of Psychology: Ideas and Context

Pearson Education Inc.

[10]

서적

A Conceptual History of Psychology

McGraw-Hill

[11]

서적

Panpsychism in the West

MIT Press

[12]

웹사이트

Man a Machine

http://bactra.org/La[...]

[13]

서적

History and Systems of Psychology

Prentice Hill

[14]

서적

The Great Psychologists

J.B. Lippincott Company

[15]

서적

An Intellectual History of Psychology

https://archive.org/[...]

The University of Wisconsin Press

[16]

서적

The Enlightenment: and why it still matters

Oxford University Press

[17]

문서

訳者によるラ・メトリの生涯についての略伝が付載されている。内容は後述のボアシエの伝記に依拠している。

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com