거머리

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

거머리는 바다, 민물, 육상 등 다양한 환경에 서식하는 환형동물로, 전 세계적으로 약 680종이 알려져 있다. 몸은 길고 납작하거나 원통형이며, 앞뒤에 흡반이 있어 이동과 흡혈에 사용한다. 대부분은 다른 동물의 피를 빨아먹는 육식성이며, 턱이나 인두를 사용하여 먹이를 섭취한다. 거머리는 자웅동체이며, 교미를 통해 번식한다. 일부 종은 의료용으로 사용되기도 하지만, 흡혈로 인한 피해를 줄 수 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 환형동물 - 지렁이

지렁이는 환형동물에 속하며, 체절로 구성된 몸으로 흙 속이나 물속에서 생활하며, 토양 생태계에서 중요한 역할을 하고 낚시 미끼, 동물의 먹이, 약재 등으로 활용되며, 암수한몸으로 교미를 통해 번식한다. - 환형동물 - 다모류

다모류는 환형동물문에 속하는 강으로, 몸은 체절로 나뉘고 각 체절에 측족과 강모가 있으며, 이동성인 유형류와 정착성인 좌형류로 나뉘는 등 형태와 생활 방식이 다양한 해양 생물이다. - 글로벌세계대백과를 인용한 문서/{{{분류 - 공 (악기)

공은 금속으로 제작된 타악기로, 다양한 문화권에서 의식, 신호, 음악 연주 등에 사용되며, 형태와 용도에 따라 여러 종류로 나뉜다. - 글로벌세계대백과를 인용한 문서/{{{분류 - 국무회의

국무회의는 대한민국 대통령을 의장으로, 예산, 법률안, 외교, 군사 등 국정 현안을 심의하는 중요한 기관이며, 대통령, 국무총리, 국무위원으로 구성되고, 정례회의는 매주 1회, 임시회의는 필요에 따라 소집된다. - 글로벌세계대백과를 인용한 문서/{{{분류2 - 공 (악기)

공은 금속으로 제작된 타악기로, 다양한 문화권에서 의식, 신호, 음악 연주 등에 사용되며, 형태와 용도에 따라 여러 종류로 나뉜다. - 글로벌세계대백과를 인용한 문서/{{{분류2 - 국무회의

국무회의는 대한민국 대통령을 의장으로, 예산, 법률안, 외교, 군사 등 국정 현안을 심의하는 중요한 기관이며, 대통령, 국무총리, 국무위원으로 구성되고, 정례회의는 매주 1회, 임시회의는 필요에 따라 소집된다.

2. 습성 및 종류

거머리는 양분 섭취 방법에 따라 종류가 나뉜다. 입술로 피를 빨아먹는 종류, 턱으로 상처를 내어 피를 빨아먹는 종류, 긴 인두로 작은 동물을 삼키는 종류 등이 있다. 빨아들인 피는 각 체절의 '측맹낭'이라는 주머니에 저장한다. 한번에 빨아들인 피의 양은 자기 몸무게의 2-5배인데, 산거머리는 10배 정도이다. 이들은 조금씩만 소화시켜 생존하므로 1년에 2-3번만 피를 빨아도 생존 할 수 있다.

모든 거머리가 피를 먹는 것은 아니다. 담수성 또는 양서류인 에르포벨리포르메스는 육식성이며, 곤충 유충, 연체동물 및 다른 환형동물을 통째로 삼키는 비교적 크고 이빨이 없는 입을 가지고 있다.[10] 반대로 거머리는 물고기, 새, 무척추동물의 먹이가 된다.[11]

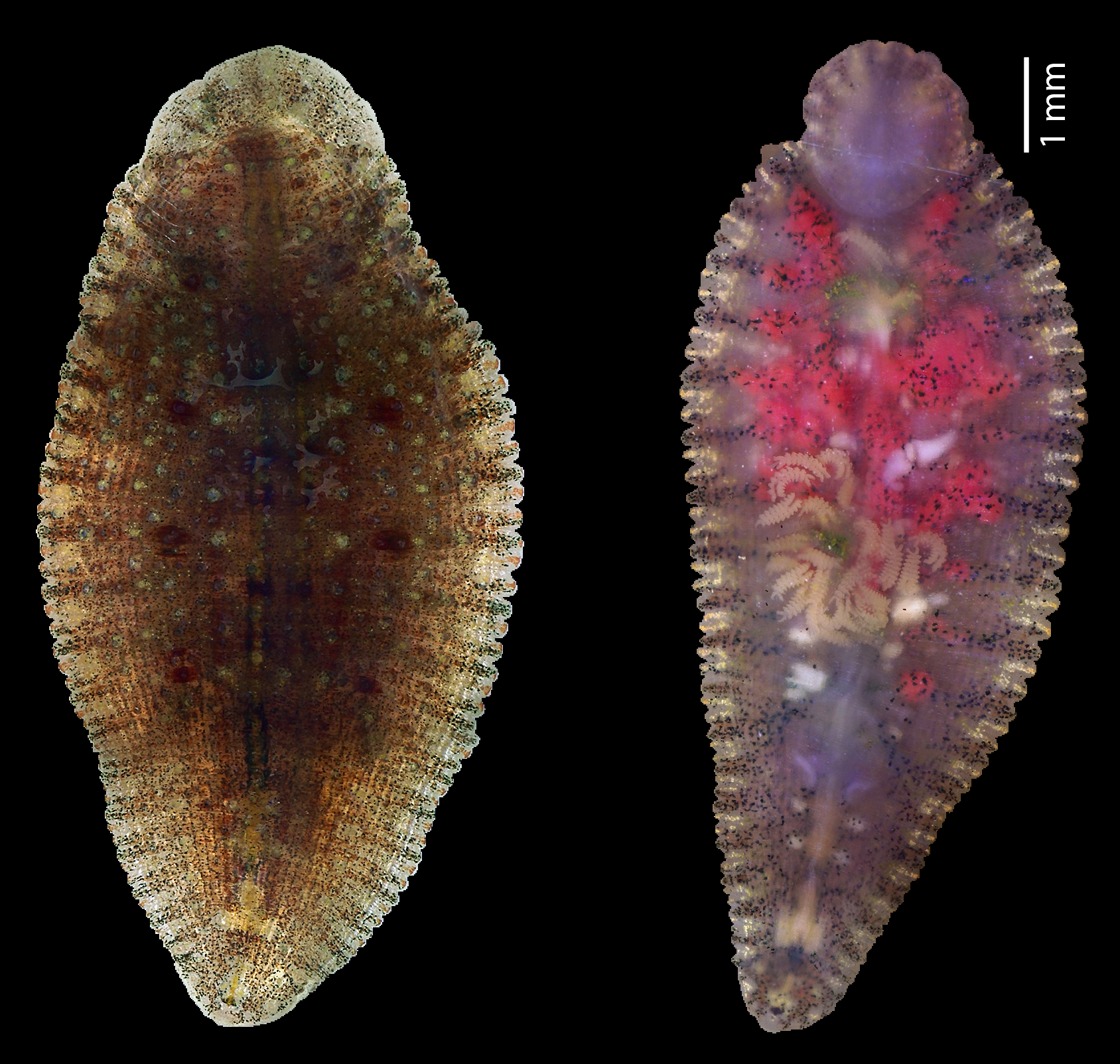

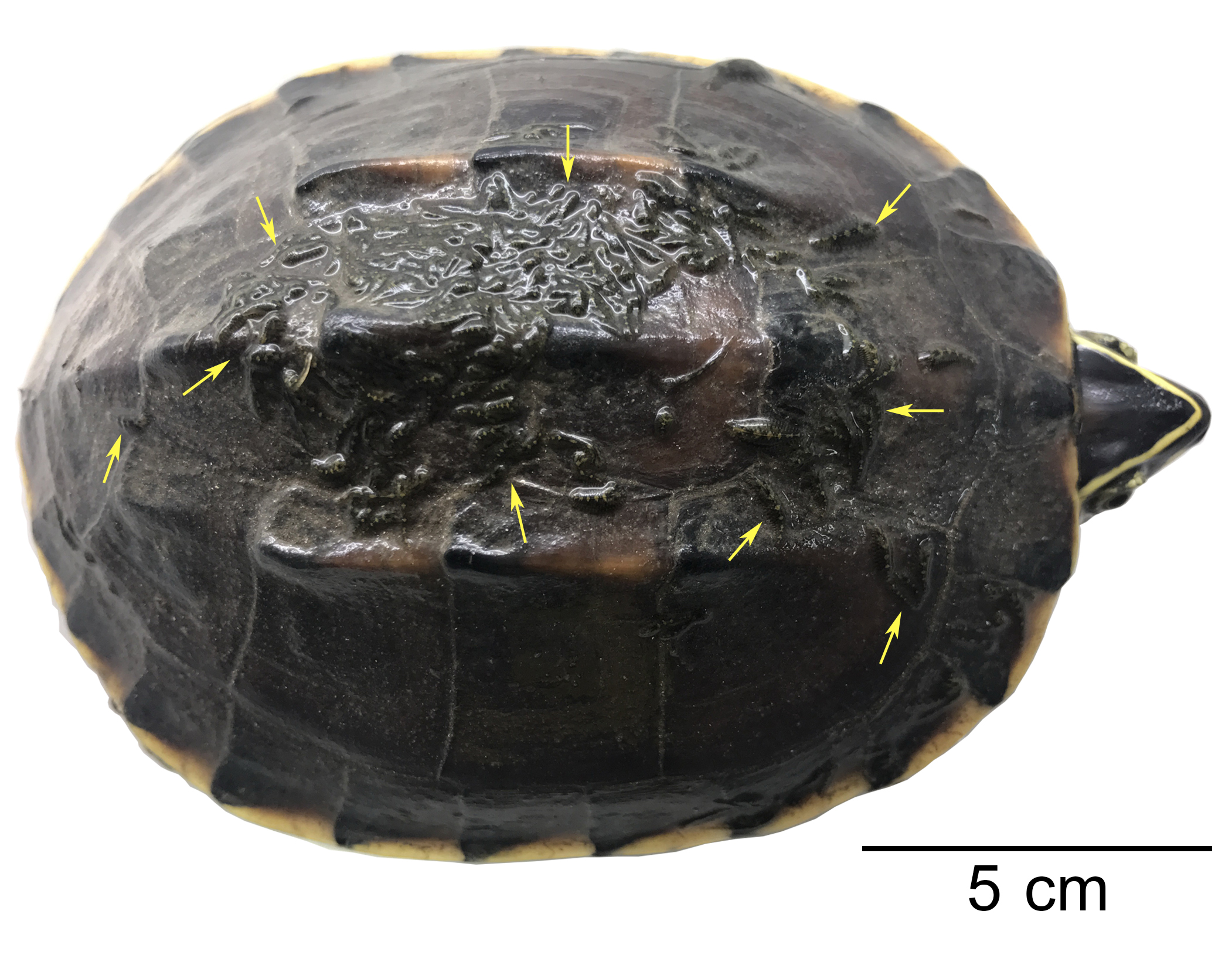

글로시포니과는 대부분 등배쪽으로 납작하고 거북이와 같은 척추동물에 기생하며, 알을 품고 새끼를 몸 아랫면에 붙이고 다니는 점에서 다른 환형동물과 독특하다.[6]

거머리와 그들의 환형동물 친척들의 계통 발생 나무는 DNA 서열의 분자 분석(2019)을 기반으로 한다. 거머리의 주요 분류는 린코벨리다와 아린코벨리다로 나뉘지만, 아칸토벨라는 이 두 그룹을 포함하는 분지군의 자매 분지군이다.[15]

2. 1. 서식지

거머리류는 바다, 민물 또는 습한 곳에 살며 전 세계에 300여 종이 알려져 있다. 산거머리, 말거머리, 침거머리, 넓적거머리, 혈거머리, 독거머리 등이 이에 속한다.[3] 기재된 약 680종의 거머리 중 약 100종은 해양성, 480종은 담수성, 나머지는 육상성이다.[4][5]

유히루디네아 중 가장 작은 것은 약 1cm이고, 가장 큰 것은 아마존 자이언트 거머리인 ''헤멘테리아 길리아니''로 최대 30cm에 달한다. 남극 대륙을 제외한[4] 전 세계에 서식하지만 북반구 온대지방의 호수와 연못에 가장 풍부하다. 대부분의 담수 거머리는 연못, 호수, 느리게 흐르는 하천 가장자리의 얕고 수초가 많은 지역에서 발견되며, 빠르게 흐르는 물을 견디는 종은 매우 적다. 선호하는 서식지에서는 매우 높은 밀도로 나타날 수 있는데, 유기 오염 물질이 많은 좋은 환경에서는 일리노이주의 바위 아래에서 제곱미터당 10,000마리 이상(제곱피트당 930마리 이상)이 기록되었다. 어떤 종은 가뭄 동안 여름잠을 자며, 퇴적물에 몸을 파묻고 체중의 최대 90%를 잃어도 생존할 수 있다.[8]

육상성 해마딥시과는 대부분 열대 및 아열대 지역이 원산지[7]이고, 수생성 히루디니과는 전 세계적으로 분포 범위가 더 넓다. 이 두 과 모두 주로 포유류(인간 포함)를 먹이로 삼는다.[8] 피스키콜리과는 주로 어류에 기생하는 해양성 또는 담수성 외부기생충으로, 원통형 몸체와 일반적으로 잘 발달된 종 모양의 전흡반을 가지고 있어 독특하다.[9]

체장은 0.2~40cm이며, 대부분은 담수에 서식하지만, 육상이나 해수에 서식하는 종도 있다.

3. 형태

거머리는 몸이 길고 납작하거나 원통 모양이며, 몸의 앞끝과 뒤끝 배쪽에 빨판이 있다. 몸길이에 관계없이 모든 종류가 34체절로 되어 있다는 특징이 있다. 구전엽은 거의 확인할 수 없으며, 강모도 없고, 빈모류에 있는 강모조차 대부분 가지고 있지 않다. 대신 입 주변과 항문 아랫부분에 흡반이 있어 포식 활동과 운동에 이용한다. 일부 거머리는 외새를 가지고 있기도 하다.

몸은 외관상 많은 체절을 가진 것처럼 보이지만, 대부분 표면에 고리 모양의 주름이 있을 뿐이고 실제 체절은 보통 34개이다. 지렁이류에서 볼 수 있는 환대가 체전방에 있으며, 그 배면에 암수 생식공이 열리는 자웅동체이다. 체전방 배면에는 안점이라는 빛의 강약을 감지하는 센서 기관이 있는 경우가 많다.

3. 1. 해부학적 특징

몸은 길고 납작하거나 원통 모양이며 몸의 앞끝과 뒤끝의 배쪽에 빨판이 있다. 특히 몸의 길이에 관계없이 모든 종류가 34체절로 되어 있다.[29][28] 암수한몸이며, 생식구가 전체에 열려 있다. 입은 앞쪽의 빨판 아래에, 항문은 뒤쪽의 빨판 위쪽에 열려 있다. 소화계는 입·인두·식도·위·창자로 연결되는데, 위가 소화관의 대부분을 차지한다.다른 환형동물과 마찬가지로 길쭉한 몸을 가지고 있다. 거머리는 다른 환형동물과 달리 체강(체강) 대부분이 중배엽 기원의 세포 덩어리로 이루어진 느슨한 결합조직인 포도상 조직으로 채워져 있다.[23] 나머지 체강은 네 개의 가늘고 긴 세로관으로 축소되었다. 일반적으로 거머리의 몸은 등배쪽으로 납작하고 양쪽 끝이 좁아진다. 체벽의 종주근과 환상근은 사선근에 의해 보완되어 거머리가 다양한 체형을 취하고 유연성을 발휘할 수 있다. 대부분의 거머리는 앞쪽(전단)과 뒤쪽(후단) 끝에 흡반을 가지고 있지만, 일부 원시적인 거머리는 뒤쪽에 흡반 하나만 가지고 있다.[26][43]

입촉류, 환촉류 및 ''Diurodrilus''와 같은 소수의 예외를 제외하고는[24] 대부분의 환형동물과 마찬가지로 거머리는 분절 동물이지만, 다른 환형동물과 달리 분절은 이차적인 외부 고리 표시(환절)에 의해 가려져 있다.[25] 환절의 수는 신체의 여러 부위와 종에 따라 다르다.[26] 한 종의 경우, 체표면은 102개의 환절로 나뉜다.[27]

이들 체절 중 앞 다섯 개는 머리로 지정되며, 전뇌, 여러 개의 홑눈(눈점)이 등쪽에 있고 배쪽에는 흡반이 있다. 다음 21개의 중간 체절에는 각각 신경절이 있으며, 그 사이에는 두 개의 생식 기관, 하나의 암컷 생식공과 아홉 쌍의 정소가 있다. 마지막 일곱 개의 체절은 후뇌를 포함하며, 동물의 꼬리 흡반을 형성하도록 융합되어 있다.[26] 대부분의 환형동물에서 체절을 분리하는 격막과 각 체절을 좌우 반으로 분리하는 중장간막은 원시적인 속 Acanthobdella를 제외한 거머리에서는 사라졌으며, 이 속은 여전히 일부 격막과 중장간막을 가지고 있다.[29][30]

체벽은 표피, 상피와 두꺼운 섬유성 결합 조직 층으로 구성되며, 그 안에는 환상근, 사선근 및 강력한 종주근이 박혀 있다. 또한 등배근도 있다. 거머리에서는 원래의 혈관계가 사라지고 혈강계라고 알려진 변형된 체강으로 대체되었으며, 혈강액이라고 하는 체강액이 혈액의 역할을 한다. 혈강관은 몸 전체에 걸쳐 있으며, 두 개의 주요 관은 양쪽에 있다.[31] 내벽 상피의 일부는 영양분 저장과 배설에 사용되는 엽록소 세포로 구성되어 있다.[32] 거머리의 중간 부위에는 10~17쌍의 후신관(배설 기관)이 있다. 이로부터 관은 일반적으로 방광으로 이어지며, 신관공에서 외부로 배출된다.[32]

거머리의 특징으로는 외부 형태의 퇴화 경향을 들 수 있다. 구전엽은 거의 확인할 수 없다. 강모는 없으며, 빈모류에 있는 강모조차 대부분 가지고 있지 않다. 대신, 입 주변과 항문 아랫부분이 흡반이 되어 있으며, 포식 활동과 운동 모두에 이것을 이용한다. 한쪽만 가지는 것도 있다. 일부에는 외새를 가진 것이 있다.

몸은 외관상 매우 많은 체절을 가지고 있는 것처럼 보이지만, 그 대부분은 표면에 고리 모양의 주름이 있는 것뿐이다. 실제 체절은 더 적으며, 보통 34개이다. 주름이 있기 때문에 알기 어렵지만, 지렁이류에서 볼 수 있는 것과 같은 환대가 체전방에 있으며, 그 배면에 암수의 생식공이 열린다. 자웅동체이다.

외관상으로는 감각기는 보이지 않지만, 체전방의 배면에 안점(빛의 강약을 감지하는 센서로, 전자현미경으로 보이는 표면이 오목한 기관)이 있는 것이 많다.

4. 생태

거머리는 약 680종이 알려져 있으며, 그중 약 100종은 해양성, 480종은 담수성, 나머지는 육상성이다.[4][5] 가장 작은 거머리는 약 1cm이고, 가장 큰 것은 아마존 자이언트 거머리(''헤멘테리아 길리아니'')로 최대 30cm에 달한다. 남극 대륙을 제외한[4] 전 세계에 서식하지만, 북반구 온대 지방의 호수와 연못에 가장 많이 서식한다.

대부분의 담수 거머리는 연못, 호수, 느리게 흐르는 하천 가장자리의 얕고 수초가 많은 지역에서 발견되며, 빠르게 흐르는 물을 견디는 종은 매우 적다. 유기 오염 물질이 많은 곳에서는 일리노이주의 바위 아래에서 제곱미터당 10,000마리 이상(제곱피트당 930마리 이상)이 기록될 정도로 높은 밀도로 나타나기도 한다. 어떤 종은 가뭄 동안 여름잠을 자며, 퇴적물에 몸을 파묻고 체중의 최대 90%를 잃어도 생존할 수 있다.[8]

육상성 해마딥시과는 대부분 열대 및 아열대 지역이 원산지[7]이고, 수생성 히루디니과는 전 세계적으로 분포 범위가 더 넓다. 이 두 과 모두 주로 포유류(사람 포함)를 먹이로 삼는다.[8] 피스키콜리과는 주로 어류에 기생하는 해양성 또는 담수성 외부기생충으로, 원통형 몸체와 종 모양의 전흡반을 가지고 있다.[9] 모든 거머리가 피를 먹는 것은 아니다. 담수성 또는 양서류인 에르포벨리포르메스는 육식성이며, 곤충 유충, 연체동물 및 다른 환형동물을 통째로 삼킨다.[10] 거머리는 물고기, 새, 무척추동물의 먹이가 되기도 한다.[11]

사람을 흡혈하는 거머리도 적지 않다. 강, 늪, 습한 숲 등에서 거머리가 붙어 피를 빨리는 경우가 있다. 과거 논에는 참빗살거머리가 많아 논에서 일할 때 피를 빨리는 일이 흔했지만, 농약 등으로 인해 감소하고 있다. 산거머리는 원숭이, 멧돼지, 사슴 등의 증가에 따라 분포 지역을 넓히고 있다. 2008년까지 일본에서 산거머리 피해가 확인되지 않은 곳은 경기도, 오사카부, 후쿠이현, 이시카와현, 아오모리현, 홋카이도, 야마구치현, 북부 큐슈, 시코쿠이다.

산거머리는 신발에 붙으면 몸 위쪽으로 올라가 옷이나 신발 틈으로 파고들어 피부에 도달한다. 거머리 타액에는 마취 성분이 있어 물려도 통증을 느끼지 못하고 피를 빨리고, 흡혈 흔적에서 출혈을 보고 알아차리는 경우가 많다. 혈액 응고를 방해하는 성분도 있어 출혈이 퍼지기 쉬우나, 보통 상처는 수일 만에 낫는다. 거머리 자체에는 독성이 없다고 한다. 흡혈하는 주요 종류는 참빗살거머리, 늪거머리, 산거머리 등이 있다. 꽃거머리처럼 체표가 아닌 체내에서 흡혈하는 경우도 있으며, 이를 내부 거머리증이라고 부른다.

4. 1. 번식

거머리는 자웅동체로, 수컷 생식기인 고환이 먼저 성숙하고 암컷 난소는 나중에 성숙한다. 거머리류(Hirudinida)는 한 쌍의 거머리가 환대 부위가 접촉하도록 정렬하는데, 한쪽 거머리의 앞쪽 끝이 다른 쪽 거머리의 뒤쪽 끝을 향하게 된다. இதனால் 한쪽 거머리의 수컷 생식공이 다른 쪽 거머리의 암컷 생식공과 접촉하게 된다. 수컷 거머리는 음경을 통해 정포를 암컷 생식공으로 전달하고 정자가 질로 이동하여 저장될 가능성이 높다.[33]일부 턱 없는 거머리류(Rhynchobdellida)와 입촉수 없는 거머리류(Arhynchobdellida)는 음경이 없다. 이러한 종에서는 피하 주사를 통해 한 개체에서 다른 개체로 정자가 전달된다. 거머리들은 서로 얽히고 흡반으로 서로를 잡는다. 한 개체가 정포를 다른 개체의 피부, 보통 환대 부위로 밀어넣는다. 정자가 방출되어 체강을 통해 또는 특수한 "표적 조직" 경로를 통해 간질적으로 난낭으로 이동한다.[33]

교미 후 얼마 지나지 않아 비교적 작고 노른자의 양이 적은 알이 낳아진다. 대부분의 종에서, 알부민으로 채워진 고치가 환대에서 분비되고 암컷 생식공을 지나가면서 하나 이상의 알을 받는다.[33] 북미산 ''점무늬거머리(Erpobdella punctata)''의 경우, 알의 수는 약 5개이며, 약 10개의 고치가 생성된다.[34] 각 고치는 물속의 물체에 부착되거나, 육상 거머리의 경우 돌 아래에 놓이거나 습한 토양에 묻힌다. ''솔레아거머리(Hemibdella soleae)''의 고치는 적절한 어류 숙주에 부착된다.[33][35] 흡반거머리류(Glossiphoniidae)는 고치를 기질에 부착하고 배쪽 표면으로 덮거나, 고치를 배쪽 표면에 고정하고, 심지어 부화한 어린 거머리를 첫 번째 먹이까지 운반함으로써 알을 보호한다.[36]

대부분의 해양 거머리는 번식할 때 숙주를 떠나 하구에서 자유 생활을 한다. 여기서 고치를 생성한 후 대부분의 종의 성체는 죽는다. 알이 부화하면 유생은 해안에 접근할 때 잠재적인 숙주를 찾는다.[36] 거머리는 대부분 1년 또는 2년 주기의 생활사를 가진다.[33]

4. 2. 소화

거머리는 주둥이를 내밀 수 있는지 여부에 따라 종류가 나뉘며, 일부 종은 턱을 가지고 있다.[37]주둥이가 없는 거머리 중 아린코벨리다에 속하는 종들은 턱이 있다면 입 앞쪽에 위치하고, 세 개의 날이 서로 각을 이루고 있다. 이들은 먹이를 먹을 때 날로 숙주의 피부를 잘라 Y자 모양의 상처를 낸다. 날 뒤, 몸 앞쪽 배에는 입이 있고, 인두, 짧은 식도, 소낭(일부 종), 위, 항문으로 이어지는 뒷장으로 연결된다. 항문은 뒷빨판 바로 위에 있다. 위는 단순한 관 형태일 수도 있지만, 소낭이 있는 경우 중장이 확장되어 여러 쌍의 맹낭에 섭취한 혈액을 저장한다. 거머리는 침에 항응고제인 히루딘을 분비하여 혈액 응고를 막는다.[37] 의료용 거머리는 1년에 두 번만 먹이를 먹고, 한 번 섭취한 혈액을 소화하는 데 몇 달이 걸린다.[43]

포식성 거머리는 턱 대신 대부분 주둥이를 내밀 수 있으며, 평소에는 입 속에 움츠리고 있다.[38] 이들은 주로 달팽이, 지렁이, 곤충 유충과 같은 작은 무척추동물을 통째로 빨아들여 먹는다. 하지만 일부 Rhynchobdellida는 먹이의 연조직을 빨아먹기 때문에 포식성과 흡혈성의 중간 단계로 볼 수 있다.[37]

흡혈성 거머리는 앞쪽 빨판으로 숙주에 붙은 후, 점액과 흡입력을 이용해 고정된 상태에서 혈액에 히루딘을 주입한다. 이들은 숙주 특이성이 낮고, 숙주에게 큰 해를 끼치지 않고 혈액을 섭취한 후 떨어진다.[36]

거머리는 아밀라아제, 리파아제, 엔도펩티다아제와 같은 소화 효소를 생성하지 않는다는 특징이 있다.[37] 대신 내공생 미생물이 생성하는 효소와 비타민 B 복합체로 이를 보충한다. ''히루도 메디시날리스''는 ''에어로모나스 베로니''라는 박테리아와 상리공생 관계를 통해 이러한 보충을 받는다. ''Erpobdella octoculata''와 같은 비흡혈성 거머리는 더 많은 종류의 박테리아 공생체를 가진다.[39] 거머리는 장에서 엑소펩티다아제를 생성하여 긴 단백질 분자를 아미노산 단위로 분해하며, 뒷장의 내공생 박테리아가 생성하는 프로테아제가 이를 돕는다.[40] 이러한 히루디네아의 엑소펩틱 소화 방식은 육식성 환형동물을 빈모류와 구분하며, 거머리의 소화가 느린 이유를 설명한다.[37]

4. 3. 신경계

거머리의 신경계는 몇 개의 큰 신경 세포로 구성되어 있어, 무척추동물 신경계 연구를 위한 모델 생물로 편리하다. 주요 신경 중추는 장 위쪽의 뇌신경절과 그 아래의 또 다른 신경절로 구성되며, 연결 신경이 입 뒤쪽의 인두 주위를 원형으로 형성한다. 이 신경 중추에서 배쪽 체강관을 따라 21쌍의 분절 신경절(6~26번 분절)이 있는 신경삭이 뒤쪽으로 이어진다. 27~33번 분절에서는 다른 쌍을 이룬 신경절들이 융합되어 미부 신경절을 형성한다.[41] 여러 개의 감각 신경이 뇌 신경절에 직접 연결되며, 각 분절의 배쪽 신경삭 신경절에는 감각 및 운동 신경 세포가 연결되어 있다.[43]거머리는 몸 앞쪽에 쌍으로 배열된 2개에서 10개의 색소점 눈을 가지고 있다. 또한 각 분절의 한 고리에 측면 열로 배열된 감각 유두가 있다. 각 유두에는 많은 감각 세포가 포함되어 있다. 일부 흡혈 거머리류는 색소포 세포 내의 색소 이동을 통해 색깔을 극적으로 바꿀 수 있는데, 이 과정은 신경계의 조절을 받지만 색조 변화가 주변 색깔과 관련이 없는 것으로 보아 그 기능은 불분명하다.[41]

거머리는 촉각, 진동, 근처 물체의 움직임, 숙주가 분비하는 화학 물질을 감지할 수 있다. 민물 거머리는 연못에 있는 잠재적 숙주를 향해 몇 초 안에 기어가거나 헤엄쳐 간다. 온혈 숙주를 먹는 종은 더 따뜻한 물체로 이동한다. 많은 거머리는 빛을 피하지만, 일부 흡혈 거머리는 먹이를 먹을 준비가 되면 빛을 향해 이동하여 숙주를 찾을 가능성을 높이는 것으로 추정된다.[43]

4. 4. 감각

거머리는 몸 앞쪽에 쌍으로 배열된 2개에서 10개의 색소점 눈을 가지고 있다. 또한 각 분절의 한 고리에 측면 열로 배열된 감각 유두가 있다. 각 유두에는 많은 감각 세포가 포함되어 있다. 일부 흡혈 거머리류는 색소포 세포 내의 색소 이동을 통해 색깔을 극적으로 바꿀 수 있는데, 이 과정은 신경계의 조절을 받지만, 색조 변화가 주변 색깔과 관련이 없는 것으로 보아 그 기능은 불분명하다.[41]거머리의 신경계는 몇 개의 큰 신경 세포로 구성되어, 무척추동물 신경계 연구를 위한 모델 생물로 편리하다. 거머리는 촉각, 진동, 근처 물체의 움직임, 숙주가 분비하는 화학 물질을 감지할 수 있다. 민물 거머리는 연못에 있는 잠재적 숙주를 향해 몇 초 안에 기어가거나 헤엄쳐 간다. 온혈 숙주를 먹는 종은 더 따뜻한 물체로 이동한다. 많은 거머리는 빛을 피하지만, 일부 흡혈 거머리는 먹이를 먹을 준비가 되면 빛을 향해 이동하여 숙주를 찾을 가능성을 높이는 것으로 추정된다.[43]

4. 5. 호흡

거머리는 습한 환경에 서식하며 일반적으로 체벽을 통해 호흡한다. 피스키콜리과 거머리는 예외적으로 체벽에서 가지가 뻗거나 잎과 같은 측면 돌기가 나와 아가미를 형성한다. 일부 흡구목 거머리는 세포외 헤모글로빈 색소를 가지고 있지만, 이는 거머리의 산소 운반 요구량의 약 절반만을 충족시키며 나머지는 확산을 통해 이루어진다.[32]4. 6. 운동

거머리는 지렁이와 같은 다른 환형동물에서 볼 수 있는, 신체 일부분을 번갈아 수축하고 연장하여 자체 추진력을 얻는 연동운동의 변형을 통해 종주근과 환상근을 이용하여 이동한다. 거머리는 몸의 양 끝에 하나씩 있는 후흡반과 전흡반을 이용하여 자나방 애벌레와 유사하게 루핑 또는 느릿느릿 기어가는 방식으로 이동한다. 후단이 기질에 부착되면, 환상근에 의해 전단이 연동적으로 앞으로 돌출되어 가능한 한 멀리 닿을 때까지 이동한 후 부착된다. 그런 다음 후단이 분리되어 종주근에 의해 앞으로 당겨져 다시 부착되고, 전단이 분리되면서 이러한 과정이 반복된다.[42][43] 거머리는 머리 움직임과 몸의 물결치는 동작으로 주변 환경을 탐색한다.[44] 히루디니과와 에르포브델리과는 몸을 위아래 또는 좌우로 물결치듯이 하여 빠르게 헤엄칠 수 있지만, 글로시포니과는 헤엄을 잘 못하며, 방해를 받으면 몸을 둥글게 말고 아래쪽 퇴적물로 떨어진다.[45]5. 진화

기재된 거머리 약 680종 가운데 약 100종은 해양성, 480종은 담수성, 나머지는 육상성이다.[4][5] 유히루디네아 중 가장 작은 것은 약 1cm이고, 가장 큰 것은 아마존 자이언트 거머리인 ''헤멘테리아 길리아니''로 최대 30cm에 달한다. 남극 대륙을 제외하고[4] 전 세계에 서식하지만 북반구 온대 지방의 호수와 연못에 가장 풍부하다. 대부분의 담수 거머리는 연못, 호수, 느리게 흐르는 하천 가장자리의 얕고 수초가 많은 지역에서 발견되며, 빠르게 흐르는 물을 견디는 종은 매우 적다. 선호하는 서식지에서는 매우 높은 밀도로 나타날 수 있는데, 유기 오염 물질이 많은 좋은 환경에서는 일리노이주의 바위 아래에서 제곱미터당 10,000마리 이상(제곱피트당 930마리 이상)이 기록되었다. 어떤 종은 가뭄 동안 여름잠을 자며, 퇴적물에 몸을 파묻고 체중의 최대 90%를 잃어도 생존할 수 있다.[8] 담수 거머리 중에는 글로시포니과가 있는데, 대부분 등배쪽으로 납작하고 거북이와 같은 척추동물에 기생하며, 알을 품고 새끼를 몸 아랫면에 붙이고 다니는 점에서 다른 환형동물과 독특하다.[6]

육상성 해마딥시과는 대부분 열대 및 아열대 지역이 원산지이고,[7] 수생성 히루디니과는 전 세계적으로 분포 범위가 더 넓다. 이 두 과 모두 주로 포유류(인간 포함)를 먹이로 삼는다.[8] 피스키콜리과는 독특한 과로, 주로 어류에 기생하는 해양성 또는 담수성 외부기생충이며, 원통형 몸체와 일반적으로 잘 발달된 종 모양의 전흡반을 가지고 있다.[9] 모든 거머리가 피를 먹는 것은 아니다. 담수성 또는 양서류인 에르포벨리포르메스는 육식성이며, 곤충 유충, 연체동물 및 다른 환형동물을 통째로 삼키는 비교적 크고 이빨이 없는 입을 가지고 있다.[10] 반대로 거머리는 물고기, 새 및 무척추동물의 먹이가 된다.[11]

아강의 이름인 히루디네아는 라틴어 ''hirudo''(속격 ''hirudinis'')에서 유래했는데, 이는 거머리를 의미한다. 많은 거머리 그룹 이름에 있는 요소 ''-bdella''는 그리스어 βδέλλα ''bdella''에서 유래했는데, 이 역시 거머리를 의미한다.[12] ''Les hirudinées''라는 이름은 장-바티스트 라마르크가 1818년에 붙였다.[13] 거머리는 전통적으로 아칸토벨리데아(원시 거머리)와 유히루디네아(진정 거머리)의 두 하강으로 나뉘었다.[14] 유히루디네아는 코를 가진 린코벨리다와 나머지(일부 턱이 있는 종 포함)인 코가 없는 "아린코벨리다"로 나뉜다.

거머리와 그들의 환형동물 친척들의 계통 발생 나무는 DNA 서열의 분자 분석(2019)을 기반으로 한다. 이전의 강인 "다모류"(털이 있는 해양 벌레)와 "빈모류"(지렁이 포함) 모두 단상 분류군이다. 각 경우 완전한 그룹(분지군)들은 나무에서 아래에 표시된 다른 모든 그룹을 포함한다. 가지각류는 전통적인 아강 히루디네아에 거의 해당하는 거머리 분지군 히루디니다의 자매 분지군이다. 거머리의 주요 분류는 린코벨리다와 아린코벨리다로 나뉘지만, 아칸토벨라는 이 두 그룹을 포함하는 분지군의 자매 분지군이다.[15]

{{clade

|label1=환형동물

|1={{clade

|1="다모류" (빈모류 제외)

|label2=환대류

|2={{clade

|1="빈모류" (검은지렁이과 제외)

|2={{clade

|1=검은지렁이과 (검은지렁이)

|2={{clade

|sublabel1=''공생생물''

|label1=가지각류

|1=

|label2='''히루디니다'''

|sublabel2=''기생충''

|2={{clade

|1=''아칸토벨라''

|label2=유히루디네아

|2={{clade

|label1=아린코벨리다

|1={{clade

|1=에르포벨리포르메스

|2=히루디니포르메스

}}

|label2=린코벨리다

|2={{clade

|1=글로시포니과

|label2=오케아노벨리포르메스

|2={{clade

|sublabel1=''외부기생충''

|1=피스키콜리과

|2=오조브란키과

}}

}}

}}

}}

}}

}}

}}

}}

가장 오래된 환형동물 그룹은 캄브리아기에 진화한 자유생활성 다모류로, 약 5억 년 전 버제스 셰일에서 풍부하게 발견된다. 빈모류는 다모류에서 진화했으며, 거머리는 빈모류에서 갈라져 나왔다.[16] 가장 오래된 거머리 화석은 약 2억 6600만 년 전 중기 페름기 지층에서 발견되었다.[17] 뉴멕시코의 버질리안(후기 석탄기)에서 발견된 거머리일 가능성이 있는 생물에 대한 미발표 연구도 있다.[22] 위스콘신의 실루리아기 지층에서 발견된 외부에 고리 모양의 표식이 있는 화석은 때때로 거머리로 동정되지만,[18][19] 화석의 분류는 여전히 추정적이며 논란의 여지가 있다.[20][17] 또한 이 동물은 회선신경류의 일원으로 해석되기도 했다.[21][22]

6. 분류

약 680종의 거머리가 기재되었는데, 그중 약 100종은 해양성, 480종은 담수성, 나머지는 육상성이다.[4][5] 유히루디네아 중 가장 작은 것은 약 1cm이고, 가장 큰 것은 아마존 자이언트 거머리인 ''헤멘테리아 길리아니''로 최대 30cm에 달한다. 남극 대륙을 제외하고[4] 전 세계에 서식하지만 북반구 온대 지방의 호수와 연못에 가장 풍부하다.

대부분의 담수 거머리는 연못, 호수, 느리게 흐르는 하천 가장자리의 얕고 수초가 많은 지역에서 발견되며, 빠르게 흐르는 물을 견디는 종은 매우 적다. 선호하는 서식지에서는 매우 높은 밀도로 나타날 수 있는데, 유기 오염 물질이 많은 좋은 환경에서는 일리노이주의 바위 아래에서 제곱미터당 10,000마리 이상(제곱피트당 930마리 이상)이 기록되었다. 어떤 종은 가뭄 동안 여름잠을 자며, 퇴적물에 몸을 파묻고 체중의 최대 90%를 잃어도 생존할 수 있다.[8] 담수 거머리 중에는 글로시포니과가 있는데, 대부분 등배쪽으로 납작하고 거북이와 같은 척추동물에 기생하며, 알을 품고 새끼를 몸 아랫면에 붙이고 다니는 점에서 다른 환형동물과 독특하다.[6]

육상성 해마딥시과는 대부분 열대 및 아열대 지역이 원산지[7]이고, 수생성 히루디니과는 전 세계적으로 분포 범위가 더 넓다. 이 두 과 모두 주로 포유류(인간 포함)를 먹이로 삼는다.[8] 독특한 과로 피스키콜리과가 있는데, 이들은 주로 어류에 기생하는 해양성 또는 담수성 외부기생충으로, 원통형 몸체와 일반적으로 잘 발달된 종 모양의 전흡반을 가지고 있다.[9] 모든 거머리가 피를 먹는 것은 아니다. 담수성 또는 양서류인 에르포벨리포르메스는 육식성이며, 곤충 유충, 연체동물 및 다른 환형동물을 통째로 삼키는 비교적 크고 이빨이 없는 입을 가지고 있다.[10] 반대로 거머리는 물고기, 새 및 무척추동물의 먹이가 된다.[11]

아강의 이름인 히루디네아는 라틴어 ''hirudo''(속격 ''hirudinis'')에서 유래했는데, 이는 거머리를 의미한다. 많은 거머리 그룹 이름에 있는 요소 ''-bdella''는 그리스어 βδέλλα ''bdella''에서 유래했는데, 이 역시 거머리를 의미한다.[12] ''Les hirudinées''라는 이름은 장-바티스트 라마르크가 1818년에 붙였다.[13] 거머리는 전통적으로 아칸토벨리데아(원시 거머리)와 유히루디네아(진정 거머리)의 두 하강으로 나뉘었다.[14] 유히루디네아는 코를 가진 린코벨리다와 나머지(일부 턱이 있는 종 포함)인 코가 없는 "아린코벨리다"로 나뉜다.

거머리와 그들의 환형동물 친척들의 계통 발생 나무는 DNA 서열의 분자 분석(2019)을 기반으로 한다. 이전의 강인 "다모류"(털이 있는 해양 벌레)와 "빈모류"(지렁이 포함) 모두 단상 분류군이다.

{{clade

|label1=환형동물

|1={{clade

|1="다모류" (빈모류 제외)

|label2=환대류

|2={{clade

|1="빈모류" (검은지렁이과 제외)

|2={{clade

|1=검은지렁이과 (검은지렁이)

|2={{clade

|sublabel1=''공생생물''

|label1=가지각류

|1=

|label2='''히루디니다'''

|sublabel2=''기생충''

|2={{clade

|1=''아칸토벨라''

|label2=유히루디네아

|2={{clade

|label1=아린코벨리다

|1={{clade

|1=에르포벨리포르메스

|2=히루디니포르메스

}}

|label2=린코벨리다

|2={{clade

|1=글로시포니과

|label2=오케아노벨리포르메스

|2={{clade

|sublabel1=''외부기생충''

|1=피스키콜리과

|2=오조브란키과

}}

}}

}}

}}

}}

}}

}}

}}

거머리는 3개의 아강으로 나뉜다. 그중 갯지렁이붙이아강은 과거 빈모강으로 취급되었던 것으로, 거머리강과 빈모강의 중간적인 성질을 보인다.

7. 인간과의 관계

거머리는 흡혈 생물이라는 점, 미끈미끈한 외모, 물린 상처에서 오랫동안 출혈이 지속된다는 점 때문에 불쾌한 생물로 여겨지는 경우가 많다.[46][47]

하지만 흡혈성 거머리는 의료 및 약용으로 이용되기도 한다. 혈액 응고를 막는 성질 때문에 옛날부터 사혈 등에 사용되었으며, 한방에서는 건조된 거머리를 '수척'(水蛭)이라 하여 자양강장에 효과가 있다고 알려져 있다. 유럽에서도 예로부터 약용으로 사용되었으며, 1884년 영국의 생리학자 존 베리 헤이크래프트는 약용 거머리의 침샘에서 혈액 항응고 성분인 히루딘을 발견했다.

고대 그리스에서는 기원전 5세기 히포크라테스 전집에서 찾아볼 수 있는 체액설에 따라 사혈이 행해졌다. 체액설은 건강이 혈액, 담, 흑담즙, 황담즙의 네 가지 체액의 균형에 달려 있다고 보았다. 의사들은 혈액이 과다하다고 판단될 경우 거머리를 이용해 사혈을 하여 균형을 회복하고자 했다.[58][59] 고대 영어에서 ''lǣce''는 의사와 동물 모두를 가리키는 단어였지만, 어원은 달랐으며, ''lǣcecraft'', 즉 거머리 치료는 치유의 기술이었다.[62]

플리니우스는 그의 저서 ''자연사''에서 말거머리가 코 안으로 들어가 피를 빨아먹어 코끼리를 미치게 할 수 있다고 보고했다.[60] 또한 고대 로마에서 거머리가 종종 통풍에 사용되었고 환자들이 치료에 중독되는 경우도 있었다고 언급했다.[61]

윌리엄 워즈워스의 1802년 시 "결의와 독립"에는 야생에서 거머리를 잡으며 영국 전역을 여행했던 마지막 거머리 채집자 중 한 명이 묘사되어 있다. 1863년까지 영국 병원들은 수입된 거머리로 전환했으며, 그 해 런던 병원에만 약 700만 마리가 수입되었다.[60] 19세기에 거머리에 대한 수요는 거머리 양식을 상업적으로 가능하게 할 만큼 충분했다.[63]

체액설의 쇠퇴와 함께 거머리 사용은 감소했지만,[64] 1980년대에 현미경 수술의 등장과 함께 소규모로 부활했다. 현미경 수술에서는 정맥 배액이 비효율적이어서 정맥 울혈이 발생할 수 있는데, 거머리는 조직의 부기를 줄이고 치유를 촉진하며, 특히 신체 부위를 재부착하는 현미경 수술 후 순환을 회복하는 데 도움이 된다.[65][66] 이외에도 정맥류, 근육 경련, 혈전 정맥염, 상과염 및 골관절염과 같은 관절 질환에도 임상적으로 적용된다.[67][68][69][70]

거머리 분비물에는 항염증제, 항응고제 및 항균 효과가 있는 여러 생리 활성 물질이 포함되어 있다.[69] 거머리 타액의 활성 성분 중 하나는 히루딘이라는 작은 단백질이며, 혈액 응고 장애 치료를 위한 항응고제로 널리 사용되며 재조합 DNA 기술로 제조된다.[72][73]

2012년과 2018년에 Ida Schnell과 동료들은 베트남 열대 우림에서 희귀하고 은폐성이 강한 포유류에 대한 데이터를 얻기 위해 ''Haemadipsa'' 거머리를 사용했다. 거머리의 혈액에서 포유류 미토콘드리아 DNA를 확인하여 아남 띠토끼, 소이빨족제비, 장손사슴, 산양 등을 검출했다.[74][75]

합성 에스트로겐(Ethinylestradiol영어)에 노출되면 거머리의 생식계에 영향을 미칠 수 있다. 합성 에스트로겐은 피임약에 사용되며, 하수를 통해 담수 생태계로 유입될 수 있다. 거머리는 노출 후 정낭과 질구가 길어지고 부고환 무게가 감소하는 생리적 변화를 보였다.[76]

7. 1. 흡혈 피해

거머리 물림은 일반적으로 위험하기보다는 놀라운 일이지만, 소수의 사람들에게서는 심각한 알레르기 반응이 나타나 긴급한 의료 처치가 필요할 수 있다. 이러한 반응의 증상으로는 온몸에 붉은 반점이나 가려운 발진, 입술이나 눈 주위의 부기, 어지러움이나 현기증, 호흡 곤란 등이 있다.[48] 외부에 부착된 거머리는 피를 충분히 빨면 저절로 떨어지는데, 이는 20분에서 몇 시간 정도 걸릴 수 있으며, 상처에서의 출혈은 상당 시간 지속될 수 있다.[48] 코 안쪽과 같이 내부에 부착된 경우에는 의료 개입이 더 필요할 가능성이 높다.[49]이전 숙주로부터 유래한 박테리아, 바이러스 및 원생동물 기생충은 거머리 내에서 수개월 동안 생존할 수 있으므로 거머리는 병원균 매개체 역할을 할 수 있다. 그러나 거머리가 인간에게 병원균을 전파한 사례는 몇 건만 보고되었다.[50][51]

거머리 타액에 마취제 성분이 있어 물린 부위의 감각을 마비시킨다는 것이 일반적인 통념이지만, 일부 전문가들은 이에 동의하지 않는다.[52][53][54] 모르핀 유사 물질이 거머리의 신경 조직에서 발견되었지만, 타액 조직에서는 발견되지 않았다. 이 물질은 거머리의 면역 세포 조절에 사용되며, 숙주의 물린 부위를 마취시키는 데 사용되지 않는다.[55][52] 종류와 크기에 따라 거머리 물림은 거의 눈에 띄지 않거나, 상당히 고통스러울 수 있다.[56][57]

사람을 대상으로 흡혈하는 종도 적지 않다. 강, 늪, 습한 숲 등에서 거머리에 물릴 수 있다. 과거 논에는 참빗살거머리가 많아 논에서 일하는 사람들이 흔히 물렸지만, 농약 등으로 인해 감소하고 있다. 산거머리는 원숭이, 멧돼지, 사슴 등의 증가와 함께 분포 지역을 넓히고 있다고 한다. 산거머리는 신발에 붙어 몸 위쪽으로 올라가 옷이나 신발 틈으로 파고들어 피부에 도달한다. 물려도 거머리 타액에 마취 성분이 있어 통증을 느끼지 못하고, 흡혈 흔적의 출혈을 보고 알아차리는 경우가 많다. 혈액 응고를 방해하는 성분도 포함되어 있어 출혈이 퍼지기 쉽지만, 보통 상처는 수일 내에 낫는다. 거머리 자체에는 독성이 없다고 한다. 흡혈하는 주요 거머리 종류로는 참빗살거머리, 늪거머리, 산거머리 등이 있다.

7. 1. 1. 대처법

거머리 물림은 대부분 위험하지 않지만, 드물게 심각한 알레르기 반응을 일으켜 응급 처치가 필요할 수 있다. 알레르기 반응의 증상으로는 온몸의 붉은 반점, 가려움, 입술이나 눈 주위 부기, 어지러움, 호흡 곤란 등이 있다.[48] 외부 거머리는 보통 20분에서 몇 시간 동안 피를 충분히 빨면 저절로 떨어지며, 상처에서 출혈이 오래 지속될 수 있다.[48] 코 안쪽 등 내부에 붙은 경우에는 병원 치료가 필요할 수 있다.[49]거머리는 이전 숙주로부터 박테리아, 바이러스, 원생동물 기생충 등을 옮길 수 있지만, 실제로 사람에게 병원균을 전파한 사례는 드물다.[50][51]

거머리 타액에 마취제 성분이 있어 물린 부위의 감각을 마비시킨다는 것이 일반적인 통념이지만, 일부 전문가들은 이에 동의하지 않는다.[52][53][54] 모르핀 유사 물질이 거머리의 신경 조직에서 발견되었지만, 타액 조직에서는 발견되지 않았다. 이 물질은 거머리의 면역 세포 조절에 사용되며, 숙주의 물린 부위를 마취시키는 데 사용되지 않는다.[55][52] 거머리 물림은 종류와 크기에 따라 거의 눈에 띄지 않거나, 상당히 고통스러울 수 있다.[56][57]

사람을 대상으로 흡혈하는 거머리도 적지 않다. 강, 늪, 습한 숲 등에서 거머리에 물릴 수 있다. 과거 논에는 참빗살거머리가 많아 논에서 일하는 사람들이 흔히 물렸지만, 농약 등으로 인해 감소하고 있다. 산거머리는 원숭이, 멧돼지, 사슴 등의 증가와 함께 분포 지역을 넓히고 있다고 한다.

산거머리는 신발에 붙어 몸 위쪽으로 올라가 옷이나 신발 틈으로 파고들어 피부에 도달한다. 거머리 타액에는 마취 성분이 있어 물려도 통증을 느끼지 못하고, 흡혈 흔적의 출혈을 보고 알아차리는 경우가 많다. 또한 혈액 응고를 방해하는 성분도 포함되어 있어 출혈이 퍼지기 쉽지만, 보통 상처는 수일 내에 낫는다. 거머리 자체에는 독성이 없다고 한다. 흡혈하는 주요 거머리 종류로는 참빗살거머리, 늪거머리, 산거머리 등이 있다.

피부 노출을 최소화하기 위해 모자, 긴소매 상의, 긴바지, 두꺼운 양말, 장화(또는 튼튼한 등산화)를 착용하고, 목덜미에는 수건을 두르거나, 신발과 바지 사이에 붕대를 감는 것이 좋다. 바지를 입어도 상의 틈으로 들어와 배에 달라붙는 경우가 있으므로 주의해야 한다. 수건이나 양말에 소금을 미리 문질러 두는 것도 효과적이다.

시판되는 거머리 기피제를 사용하면 효과적이다. 거머리 기피제의 주성분은 디에틸톨루아미드(DEET)이므로, 디에틸톨루아미드 함량이 높은 모기 기피제로도 대신 사용할 수 있다. 디에틸톨루아미드 함량이 낮은 것이라도 일시적인 효과는 있다. 최근에는 디에틸톨루아미드 무첨가 거머리 기피제도 판매되고 있다.

7. 2. 의학적 이용

의료용 거머리인 *Hirudo medicinalis*를 비롯한 일부 다른 종들은 최소 2,500년 동안 사혈을 위한 임상 목적으로 사용되어 왔다. 아유르베다 경전에는 고대 인도에서 사혈을 위해 거머리를 사용했다는 기록이 있다. 고대 그리스에서는 기원전 5세기 히포크라테스 전집에서 찾아볼 수 있는 체액설에 따라 사혈이 행해졌는데, 건강이 네 가지 체액(혈액, 담, 흑담즙, 황담즙)의 균형에 달려 있다고 보았다. 의사들은 혈액이 과다하다고 판단될 경우 거머리를 이용한 사혈을 통해 균형을 회복할 수 있었다.[58][59] 고대 영어에서 ''lǣce''는 의사와 동물 모두를 가리키는 단어였지만, 어원은 달랐으며, ''lǣcecraft'', 즉 거머리 치료는 치유의 기술이었다.[62]윌리엄 워즈워스의 1802년 시 "결의와 독립"은 야생에서 거머리를 잡으며 영국 전역을 여행했던 마지막 거머리 채집자 중 한 명을 묘사하고 있다. 1863년까지 영국 병원들은 수입된 거머리로 전환했으며, 그 해 런던 병원에만 약 700만 마리가 수입되었다.[60]

19세기에 거머리에 대한 수요는 거머리 양식이 상업적으로 실행 가능해질 만큼 충분했다.[63] 체액설의 쇠퇴와 함께 거머리 사용은 감소했지만,[64] 1980년대에 현미경 수술의 등장과 함께 소규모로 부활했다. 현미경 수술에서는 정맥 배액이 비효율적이어서 정맥 울혈이 발생할 수 있는데, 거머리는 조직의 부기를 줄이고 치유를 촉진하며, 특히 신체 부위를 재부착하는 현미경 수술 후 순환을 회복하는 데 도움이 된다.[65][66] 기타 임상 적용에는 정맥류, 근육 경련, 혈전 정맥염 및 상과염, 골관절염과 같은 관절 질환이 포함된다.[67][68][69][70]

거머리 분비물에는 항염증제, 항응고제 및 항균 효과가 있는 여러 생리 활성 물질이 포함되어 있다.[69] 거머리 타액의 활성 성분 중 하나는 히루딘이라는 작은 단백질이며, 혈액 응고 장애 치료를 위한 항응고제로 널리 사용되며 재조합 DNA 기술로 제조된다.[72][73]

한방에서는 건조된 거머리의 생약 이름을 '''수척'''(水蛭)이라고 한다. 자양강장에 효과가 있다고 알려져 있으며, 유럽에서도 옛날부터 약용으로 사용되어 왔다. 1884년 영국의 생리학자 존 베리 헤이크래프트는 약용 거머리의 침샘에서 펩타이드로 구성된 혈액 항응고 성분인 히루딘을 발견했다.

7. 3. 환경 오염

합성 에스트로겐(Ethinylestradiol영어)에 노출되면 거머리의 생식계에 영향을 미칠 수 있다. 합성 에스트로겐은 피임약에 사용되며, 하수를 통해 담수 생태계로 유입될 수 있다. 어류만큼 민감하지는 않지만, 거머리는 노출 후 정낭과 질구가 길어지고 부고환 무게가 감소하는 생리적 변화를 보였다.[76]참조

[1]

웹사이트

Proverbs 30:15 {{!}} Ellicott's Commentary for English Readers

http://biblehub.com/[...]

BibleHub

2018-04-27

[2]

웹사이트

Leech

https://www.merriam-[...]

Merriam-Webster

2018-04-27

[3]

논문

Redescription of the Siamese shield leech ''Placobdelloides siamensis'' with new host species and geographic range

[4]

논문

Global diversity of leeches (Hirudinea) in freshwater

[5]

논문

Notes on the Feeding of Land Leeches (''Haemadipsa zeylanica'' Moore and ''H. picta'' Moore) in Gunung Mulu National Park, Sarawak

[6]

웹사이트

Glossiphoniidae

http://research.amnh[...]

American Museum of Natural History

2018-05-01

[7]

서적

[8]

서적

[9]

논문

A Revision of the Leeches (Piscicolidae) Living on Fresh-Water Fishes of North America

1940-07

[10]

논문

Phylogeny and revision of Erpobdelliformes (Annelida, Arhynchobdellida) from Mexico based on nuclear and mitochondrial gene sequences

http://www.revista.i[...]

2020-10-23

[11]

웹사이트

Leeches

https://australianmu[...]

Australian Museum

2019-11-14

[12]

서적

Medical and Biological Terminologies: Classical Origins

https://books.google[...]

University of Oklahoma Press

[13]

서적

Histoire naturelle des animaux sans vertèbres ... précédée d'une introduction offrant la détermination des caractères essentiels de l'animal, sa distinction du végétal et des autres corps naturels, enfin, l'exposition des principes fondamentaux de la zoologie. Volume 5

https://www.biodiver[...]

Verdière

1818

[14]

웹사이트

Hirudinea

2018-05-07

[15]

논문

Phylogenomic Analysis of a Putative Missing Link Sparks Reinterpretation of Leech Evolution

[16]

서적

Kingdoms and Domains: An Illustrated Guide to the Phyla of Life on Earth

https://books.google[...]

Academic Press

[17]

논문

South African Lagerstätte reveals middle Permian Gondwanan lakeshore ecosystem in exquisite detail

2022-10-30

[18]

서적

Ecology and Classification of North American Freshwater Invertebrates

https://books.google[...]

Academic Press

[19]

논문

A new exceptionally preserved biota from the Lower Silurian of Wisconsin, U.S.A.

[20]

논문

Paleobiology and taphonomy of exceptionally preserved organisms from the Waukesha Biota (Silurian), Wisconsin, USA

https://www.scienced[...]

2020-05-15

[21]

논문

A probable oligochaete from an Early Triassic Lagerstätte of the southern Cis-Urals and its evolutionary implications

[22]

논문

Not the first leech: An unusual worm from the early Silurian of Wisconsin

[23]

웹사이트

Ultrastructure and functional versatility of hirudinean botryoidal tissue

https://irinsubria.u[...]

[24]

논문

Spiralian Phylogeny Informs the Evolution of Microscopic Lineages

2015-08

[25]

서적

Animals Without Backbones

https://archive.org/[...]

University of Chicago Press

[26]

서적

[27]

서적

Neurobiology of the Leech

Cold Spring Harbor Laboratory

[28]

논문

The Metamerism of the Hirudinea

https://www.jstor.or[...]

1900

[29]

논문

On the origin of leeches by evolution of development

2018-11-04

[30]

서적

Reproductive Strategies and Developmental Patterns in Annelids

https://books.google[...]

[31]

서적

Modern Text Book of Zoology: Invertebrates

https://books.google[...]

[32]

서적

[33]

서적

[34]

논문

Observations on the Natural History and Behavior of ''Erpobdella punctata'' (Leidy) (Annelida: Hirudinea)

[35]

논문

Taxonomic Considerations and Distribution of the Branchiobdellida (Annelida: Clitellata) on the North American Continent

[36]

서적

Marine Parasitology

https://books.google[...]

CSIRO Publishing

[37]

harvnb

Barnes

[38]

웹사이트

All about leeches

http://www.invertebr[...]

2005-03-14

[39]

웹사이트

Leech biology and behaviour

http://www.biopharm-[...]

[40]

학술지

Activity of selected hydrolytic enzymes from leeches (Clitellata: Hirudinida) with different feeding strategies

[41]

harvnb

Barnes

[42]

서적

Aspects of Animal Movement

CUP Archive

[43]

서적

Invertebrates

Sinauer Associates

[44]

서적

Neurobiology of the Leech

Cold Spring Harbor Laboratory Press|Cold Spring Harbor Laboratory

[45]

서적

Pennak's Freshwater Invertebrates of the United States: Porifera to Crustacea

https://books.google[...]

John Wiley & Sons

[46]

서적

The complete Burke's backyard: the ultimate book of fact sheets

https://books.google[...]

Murdoch Books

[47]

서적

The Traveler's Medical Guide

https://books.google[...]

Prairie Smoke Press

[48]

웹사이트

Victorian Poisons Information Centre: Leeches

http://www.austin.or[...]

Victorian Poisons Information Centre

2007-07-28

[49]

학술지

Unilateral epistaxis after swimming in a stream

http://www.hkmj.org/[...]

[50]

학술지

Tenacity of mammalian viruses in the gut of leeches fed with porcine blood

[51]

학술지

Experiments on the possible role of leeches as vectors of animal and human pathogens: a light and electron microscopy study

[52]

학술지

The saliva of the medicinal leech Hirudo medicinalis—II. Inhibition of platelet aggregation and of leukocyte activity and examination of reputed anaesthetic effects

[53]

웹사이트

Myth Busters: Leech Anaesthetic

http://bdellanea.blo[...]

2008-07-07

[54]

학술지

Efficacy of leech therapy in the management of osteoarthritis (Sandhivata)

2011

[55]

학술지

Morphine-like substance in leech ganglia. Evidence and immune modulation

[56]

웹사이트

Blood Lust II

http://research.amnh[...]

Laboratory of Phylohirudinology, American Museum of Natural History

[57]

서적

臺灣蛭類動物志: Leech Fauna of Taiwan-Biota Taiwanica

https://books.google[...]

國立臺灣大學出版中心

[58]

서적

Neurobiology of the Leech

Cold Spring Harbor Laboratory Press|Cold Spring Harbor Laboratory

[59]

학술지

The Leech and the Physician: Biology, Etymology, and Medical Practice with ''Hirudinea medicinalis''

[60]

서적

Bugs Britannica

https://books.google[...]

Chatto & Windus

[61]

서적

Natural History: A Selection

Penguin Books

1991

[62]

학술지

The Leech and the Physician: Biology, Etymology, and Medical Practice with Hirudinea medicinalis

[63]

학술지

Hirudiculture (Leech-Culture) (from ''La Pisciculture et la Production des Sanguesues'' (Fish farming and leech production). Paris : Hachette et Cie

https://books.google[...]

William Blackwood and Sons

1859-03

[64]

서적

Medicine: The Definitive Illustrated History

https://books.google[...]

Dorling Kindersley

[65]

웹사이트

Some Docs Latching Onto Leeches

https://abcnews.go.c[...]

ABC News (United States)|ABC News

2008-03-04

[66]

학술지

The Medicinal Leech: A Page from the Annelids of Internal Medicine

[67]

학술지

Leeches, phytotherapy and physiotherapy in osteo-arthrosis of the knee—a geriatric case study

[68]

학술지

Leech therapy for symptomatic treatment of knee osteoarthritis: Results and implications of a pilot study

[69]

학술지

Medicinal leech therapy—an overall perspective

[70]

학술지

Leech Therapeutic Applications

2013

[71]

논문

IV. On the action of a secretion obtained from the medicinal leech on the coagulation of the blood

[72]

논문

Recombinant hirudin (lepirudin) as anticoagulant in intensive care patients treated with continuous hemodialysis

https://www.kidney-i[...]

1999

[73]

논문

Current status of the anticoagulant hirudin: its biotechnological production and clinical practice

[74]

논문

Screening mammal biodiversity using DNA from leeches

[75]

논문

Debugging diversity – a pan-continental exploration of the potential of terrestrial blood-feeding leeches as a vertebrate monitoring tool

https://researchonli[...]

[76]

논문

Effects of Whole-Lake Additions of Ethynylestradiol on Leech Populations

https://setac.online[...]

2020

[77]

간행물

ヤマビル対策の情報ペーパー

http://www.tomioka-s[...]

群馬県

2022-09-25

[78]

논문

The Leeches of Japan

J. and A. Churchill

1886

[79]

논문

Leeches To Treat Knee Osteoarthritis

http://www.annals.or[...]

American College of Physicians

[80]

논문

東アジア産巨食性ヒル類の多様性研究

日本動物分類学会

[81]

논문

環形動物門の高次系統に関する概説

日本土壌動物学会

[82]

서적

動物分類表

丸善出版

[83]

간행물

岡山県野生生物目録2019

https://www.pref.oka[...]

岡山県環境文化部自然環境課

2022-06-14

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com