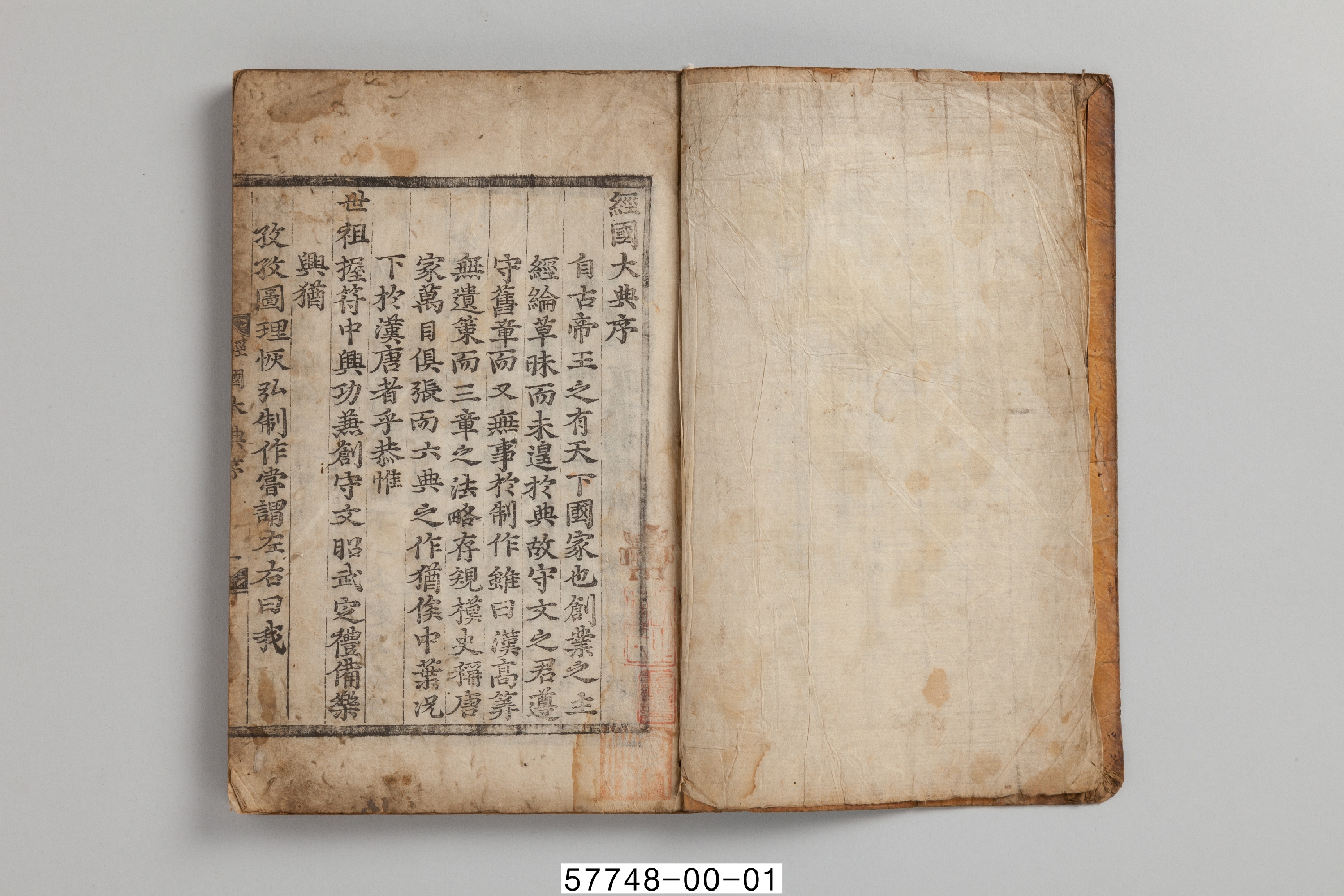

경국대전

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

경국대전은 조선의 통치 체제를 확립하기 위해 편찬된 성문법전으로, 1485년(성종 16년)에 완성되어 반포되었다. 조선 건국 초기부터 법전 편찬이 시작되어, 세조 대에 본격적으로 추진되었으며, 예종 대를 거쳐 성종 대에 이르러 최종적으로 완성되었다. 경국대전은 이(吏), 호(戶), 예(禮), 병(兵), 형(刑), 공(工)의 육전 체제로 구성되어 있으며, 각 전은 행정, 재정, 의례, 군사, 형사, 토목 등 다양한 분야의 법규를 담고 있다. 경국대전은 조선 사회의 법적, 제도적 기반을 제공했으며, 조선 시대의 사회, 정치, 문화를 이해하는 중요한 사료로 평가받는다. 현재 일부 판본이 문화재로 지정되어 보존되고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 경국대전 - 경국대전 (서울시 문화재자료 제72호)

경국대전 (서울시 문화재자료 제72호)은 1485년 완성된 조선 시대 법전 《경국대전》의 내용을 담은 1668년 평안도 판본으로, 완전한 형태의 희귀한 동일본이라는 점에서 서지학 및 법제사적 가치를 인정받아 서울시 문화재자료로 지정되었다. - 조선의 법전 - 속대전

속대전은 조선 영조 때 《경국대전》의 미비점을 보완하고 이후 법령을 집대성하여 편찬한 법전으로, 조선 후기 사회의 법적 질서 확립에 기여하고 독자적인 형법 체계를 구축하는 발판을 마련했다. - 조선의 법전 - 경제육전

- 조선 성종 - 성종 (조선)

성종은 조선의 제9대 국왕으로, 세조의 손자이자 덕종의 아들이며 예종의 뒤를 이어 즉위하여 정희왕후의 수렴청정을 거쳐 친정 후 홍문관 설치, 경국대전 반포 등 조선의 통치 체제 확립과 문화 발전에 기여했으나, 폐비 윤씨 사사 사건과 서얼 차별 강화는 비판받기도 한다. - 조선 성종 - 선정릉

선정릉은 조선 성종과 정현왕후의 선릉, 중종 계비 문정왕후의 정릉을 합쳐 부르는 명칭으로, 임진왜란으로 훼손되었지만 서울 도심에 남아 사적 제199호이자 유네스코 세계문화유산으로 등재되었으며, 정릉 이전과 능 훼손 관련 논란이 있는 유적이다.

2. 연혁

조선 건국 이후 유교적 통치 이념에 따라 법전 편찬이 추진되었다. 정도전의 《조선경국전》, 조준의 《경제육전》 등 초기 법전을 거쳐 세조 때부터 본격적인 편찬이 시작되어 성종 때 최종 완성되었다.

- 1469년(예종 원년) 10월 31일(음력 9월 27일)[7] : 세조 때부터 모아 만든 《경국대전》을 완성하여 올렸다.

- 1485년(성종 16년) : 5차 개정하여 반포하였고, 다시는 개정하지 않기로 하였다.

건국 이후 약 1세기의 시간이 걸려 완성된 《경국대전》은 조선 왕조의 기본 통치 체계를 확립한 법전이다. 특히, 조선은 중국 중심의 국제 질서에 적극적으로 참여하며 중화 문명의 일부임을 강조하였고, 이는 《경국대전》의 예전(禮典)에 사대주의적 내용으로 반영되었다.[2]

2. 1. 조선 건국 초기 (태조 ~ 세종)

1394년(태조 3년) 6월 28일(음력 5월 30일) 정도전이 《조선경국전》을 지어 바쳤다.[3] 이 책은 ‘치전’(治典), ‘교전’(敎典), ‘예전’(禮典), ‘정전’(政典), ‘형전’(刑典), ‘사전’(事典)으로 구성되었다.[4]1397년(태조 6년) 음력 12월 26일(양력 1398년 1월 14일)[5] 1388년 이후 시행된 규정을 모아 《경제육전》(經濟六典)을 간행하였다.

1426년(세종 8년) 12월 31일(음력 12월 3일)[6] 《속육전》(續六典)과 《등록》(謄錄)을 간행하였다.

1394년(태조 3년) 5월, 개국 공신 정도전(鄭道傳)이 『조선경국전』을 지어 바쳤고, 이를 바탕으로 조준(趙浚)의 주도하에 1397년(태조 6년) 12월에 왕조 최초의 성문법전인 『경제육전』이 완성되어 법치 국가의 기틀이 마련되었다. 태조는 측실 소생인 8남 이방석(李芳碩)에게 왕위를 물려줄 생각이었으나, 5남 이방원(李芳遠)이 이방석을 살해하는 사건이 발생했다. 이 사건을 계기로 서자는 관료로 등용될 수 없다는 내용이 경국대전에 명문화되어, 고려 시대에는 없던 서자 차별이 합법화되었다. 조선 시대에 서자는 아무리 뛰어난 자질을 가지고 있어도 과거(문과)를 볼 수 없었고, 재산 상속권도 없었다.[1]

2. 2. 경국대전 편찬 (세조 ~ 성종)

세조(재위: 1455년 - 1468년)는 즉위 직후 통일 법전 제정을 명하고, “육전상정관(六典詳定官)”을 임명하여 “육전상정소(六典詳定所)”를 설치하여 편찬을 시작하였다.상정관의 초고는 1458년 2월 윤달에 제출되었고, 세조 자신의 주필을 거쳐 1460년 7월에 “호전(戸典)”이 처음으로 완성, 반포되었다(경국대전 호전).[7] 1461년 7월에는 “형전(刑典)”이 완성되어 공포되었다(경국대전 형전).[7] 1466년에는 나머지 이(吏), 예(禮), 병(兵), 공(工)의 사전도 완성되었으나, 일단의 의정을 거친 후 다시 전면적인 검토 작업에 들어갔다.[7]

대전 편찬 작업은 그 후에도 계속되었으나, 세조 생전에는 완성되지 못하고, 1468년 9월 세조가 서거하여 최종안은 예종(재위: 1468년 - 1469년) 대로 이월되었다.[7]

1469년 10월 31일(음력 9월 27일) “육전(六典)”의 체제가 정비되고, 서거정(徐居正)의 서문이 헌정되어 일단 완성을 보았다(경국대전 서).[7] 그러나 이 해 11월에 예종이 급사하는 바람에 시행은 또다시 연기되어 성종 대로 이어졌다.

성종 시대(재위: 1469년 - 1494년)는 문화적인 흥륭기로, 법전 외에도 많은 출판 사업이 수행되었지만, “대전”의 재검토 작업도 활발하게 진행되어 1471년에 “대전”이 완성, 반포되었다(신묘대전). 그러나 이때의 “대전”도 조문의 미비로 인해 나중에 개정될 것이다.

1472년 2월, 개정을 거친 “대전”이 시행되었고, 미수록된 72조문에 대해서는 별도로 속록을 만들어 동시에 시행되었다(갑오대전).

1481년에 재검토 논의가 일어나 “감독청(監督庁)”을 설치하여 “대전”과 “속록”의 개정 작업에 들어가 1484년 12월에 최종고가 완성되었다. 이듬해 1485년(성종 16년) 정월 초하루에 마침내 『경국대전』이 반포 시행되었다.[7] 이것이 최종적으로 확정된 조선왕조의 성문법전으로, 『을사대전』이라고 불리며, 현존하는 가장 오래된 『경국대전』이다. 참고로 『신묘대전』과 『갑오대전』은 현존하지 않는다.

3. 구성 및 내용

《경국대전》은 조선 사회의 각 분야를 규율하기 위해 6개의 전(典)으로 구성되었다.

1469년 9월, 서거정(徐居正)의 서문과 함께 "육전(六典)"의 체제가 정비되어 일단락되었지만, 같은 해 11월 예종이 급사하면서 시행이 연기되었다.[1] 성종 시대(재위: 1469년 - 1494년)에 재검토되어 1471년에 "대전"이 완성, 반포되었으나(신묘대전), 조문 미비로 인해 1472년 2월 개정된 "대전"이 시행되고 미수록된 72조문은 별도의 속록으로 만들어 시행되었다(갑오대전).[1] 1481년 재검토 논의가 일어나 1484년 12월 최종고가 완성되었고, 1485년 정월 초하루에 마침내 반포 시행되었다. 이것이 최종 확정된 조선왕조의 성문법전인 《을사대전》이며, 현존하는 가장 오래된 《경국대전》이다.[1]

《경국대전》은 서거정의 서문, 최항의 전문 및 목록과 조문 본문으로 구성되어 있으며, 1469년 9월 날짜가 있다. 서거정은 서문에서 대전 편찬이 세조에 의해 최항 등 9명에게 명령되었고, 육전이 고대 주나라의 육경에 근거하여 주관·주례와의 조화를 목표로 했으며, 만세의 성법으로서 국가 영구의 대업임을 서술하고 있다.[1]

각 전은 다음과 같다.

- 이전 (吏典): 중앙 및 지방 관제, 관리 임면 등 행정 및 인사 관련 규정.

- 호전 (戶典): 1460년 완성. 백성 통치의 기본 법전으로, 민법, 상법, 세법, 호적법 등 재정 경제와 조세 제도 관련 규정.

- 예전 (禮典): 유교의 “예(禮)”에 근거한 성문법으로, 과거 제도, 외교 의례, 관혼상제 관련 규정.

- 병전 (兵典): 군사 제도, 군무, 무관 등 군사 전반에 관한 법규.

- 형전 (刑典): 1461년 완성. 형벌, 재판, 노비, 경찰, 감옥 등 형사 및 사법 관련 법규.

- 공전 (工典): 토목, 건축, 농업, 수공업, 도량형 등에 관한 규정.

3. 1. 이전 (吏典)

경국대전의 이전(吏典)은 서거정의 서문에 따르면, 고대 주나라의 육경에 근거하여 주관·주례와의 조화를 목표로 하였다.[1] 중앙 및 지방 관제, 관리의 종별과 등급·품위, 관리의 임면, 사령 등의 규정을 담고 있어, 공법 중 행정법·인사법에 해당하며 관제의 기본적인 구조를 규정하고 있다.[1]3. 2. 호전 (戶典)

1460년 7월에 완성, 반포되었다.[1] 호전(戶典)은 백성을 다스리는 기본 법전으로, 민법의 기본이 되는 규정을 포함하며, 상법, 세법, 호적법 등 재정 경제와 조세 제도에 관한 성문법이다.[1]호전은 다음과 같은 내용을 담고 있다.[1]

- 호적

- 조세와 부역에 관한 규정

- 상업과 산업에 관한 여러 규정 (통화, 양잠, 창고와 환곡, 어업과 염업 등)

- 부동산, 동산의 매매에 관한 규정 (토지, 가옥, 노비, 소와 말의 매매)

- 입안(오늘날의 등기)에 관한 규정

- 채무의 상환과 이자율에 관한 규정

3. 3. 예전 (禮典)

한동육에 따르면, 조선은 중국과의 동질화를 통해 주변 국가와의 격차를 부각시키고, 동아시아 문명 공동체 내에서 조선의 지위를 높이려고 했다.[2] 이러한 이유로 조선은 국가의 근본 대법인 『경국대전』 「예전(禮典)」에 사대주의(事大主義)적 내용을 추가하여 국내법 체계로 운용했다.[2] 조선 지배자들은 사대 표현으로서 조공(朝貢)은 당연한 일임을 인정했고, "소국이 대국(大國)에 시봉하는 것은 마땅히 조빙(朝聘)과 공헌의 의례를 지켜야 한다", "조공은 신하의 응당 해야 할 일이다"라고 말했다.[2]경국대전 권3(61항)에 수록된 예전(禮典)은 유교의 “예(禮)”에 근거한 성문법을 규정하며, 다음과 같은 내용을 담고 있다.

- 과거 제도: 문과, 무과, 잡과 등 시험과 선발 방법을 규정했다.

- 외교 의례: 의장(儀仗), 외교, 제례(祭禮), 상장(喪葬), 묘지 등에 관한 규정을 담았다.

- 관혼상제: 관인(官印)과 공문서, 상복 제도, 선조 봉사(奉祀), 책봉(冊封)과 혼인에 관한 규정을 포함한다.

3. 4. 병전 (兵典)

兵典중국어은 경국대전 권4(51항)에 수록된 군사 제도, 군무, 무관 등 군사 전반에 관한 법규이다.[1]3. 5. 형전 (刑典)

1461년 7월에 완성되어 공포되었다.[1] 형벌, 재판, 노비, 경찰, 감옥 등 형사 및 사법 관련 법규를 규정하였다.[2] 명나라의 형법전인 《대명률》을 기본으로 활용하고, 조선 고유의 특수한 사안을 규정하였다.[2]구체적인 내용은 다음과 같다.[2]

3. 6. 공전 (工典)

경국대전 권6(14항)에 수록된 공전(工典)은 토목, 건축, 농업, 수공업, 도량형 등에 관한 규정이다.[1] 주요 내용은 다음과 같다.- 도로, 교량, 성곽 축조에 관한 규정

- 도량형과 농업, 뽕나무 재배에 관한 규정

- 영선(營繕)과 공장(工匠)에 관한 규정

- 수공업 제도에 관한 규정

4. 서자 차별

태조 때 왕위 계승을 둘러싼 분쟁을 계기로, 서자는 관료가 될 수 없다는 내용이 《경국대전》에 명문화되었다.[1] 이는 고려 시대에는 없던 차별로, 조선 시대에 서자 차별이 합법화되었음을 보여준다. 조선 시대에 서자는 첩의 소생으로, 아무리 능력이 뛰어나도 문과 과거를 볼 수 없었고, 재산 상속권도 없었다.[1]

5. 문화재 지정

현존하는 《경국대전》 판본 중 일부는 문화재로 지정되어 보존되고 있다.

6. 현대적 의의

경국대전은 단순한 법전을 넘어, 조선 사회를 이해하는 중요한 사료이다. 경국대전을 통해 조선시대의 법률과 제도, 사회 구조, 지배 이념, 정치 변화, 사회 문제, 그리고 외교 관계까지 파악할 수 있다. 경국대전은 조선왕조 500년 동안 법적, 제도적 기반을 제공하여, 조선 사회의 안정과 유지를 위한 중요한 역할을 수행했으며, 현대 한국의 법률 및 제도에도 간접적인 영향을 미쳤다고 평가할 수 있다.[1]

경국대전은 유교적 법치 국가로서 조선왕조의 원점을 이루는 법 체계로, 건국 이후 약 1세기의 시간이 걸려 완성되었으며, 1485년 정월에 반포되었다. 조선은 중국과의 동질화를 통해 주변 국가와의 격차를 부각시키고, 동아시아 문명 공동체 내에서의 지위를 높이려고 했다. 이러한 이유로 경국대전 예전에는 사대주의(事大主義)적 내용을 추가하여 국내법 시스템으로 실제 운용했다.[2]

참조

[1]

웹사이트

妾の子ってそんなに肩身が狭いの? - 一問一問 - ホジュン

http://www.koretame.[...]

2020-10-28

[2]

논문

東アジア研究の問題点と新思考

http://id.nii.ac.jp/[...]

島根県立大学北東アジア地域研究センター

[3]

사료

태조실록 태조 3년 5월 30일 무진일 조

[4]

사료

연려실기술 별집 제14권 문예전고 경국대전

[5]

사료

태조실록 태조 3년 12월 26일 갑진일 조

[6]

사료

세종실록 세종 8년 12월 3일 임술일 조

[7]

사료

예종실록 예종 원년 9월 27일 정미일 조

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com