다발성 경화증

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

다발성 경화증(MS)은 중추신경계의 만성 탈수초성 질환으로, 20~40세에 주로 발병하며, 여성에게서 더 흔하게 나타난다. 발병 원인은 유전적 요인과 환경적 요인이 복합적으로 작용하는 자가면역 질환으로 추정되며, 엡스타인-바 바이러스(EBV) 감염이 관련될 수 있다. 증상은 병변 위치에 따라 매우 다양하며, 레미테 징후, 시력 저하, 운동 장애, 피로 등이 흔하게 나타난다. 다발성 경화증은 재발-완화형, 이차 진행형, 일차 진행형, 진행-재발형 등 여러 유형으로 분류되며, 맥도날드 기준을 통해 진단한다. 치료는 급성기, 장기적 질병 완화, 증상 완화 치료로 이루어지며, 아직 완치법은 없다. 예후는 질병 아형, 발병 연령, 장애 정도 등에 따라 다르며, 질병 조절 치료제의 발전으로 개선되고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

2. 발병 및 역학

다발성 경화증은 주로 20-40세에 흔히 발병하며 10세 이전이나 60세 이후에는 거의 생기지 않는다. 또한 여자의 발병률이 남자보다 1.4-3.1배 정도 높다.[354] 인종에 따르면 동양인이나 흑인에 비해 유럽계 백인에서 빈번하게 발생한다. 지역적으로 보면 북미나 유럽 등지에서 발병률이 인구 10만명 당 100-200명 꼴로 호발하며, 특히 위도 45-60도 사이에서 가장 높은 발병률을 보이고 적도 부근에서는 발병률이 낮아지는 양상을 보인다.[354] 특히 이주 연구에 따르면 다발성 경화증의 발병에 환경적 요인이 관여함을 알 수 있다. 다발성 경화증 고위험 지역에서 저위험 지역으로 이주한 사람에게서 다발성 경화증의 발병이 감소하였으며, 특히 15세 이전에 이주한 경우 새로 이주한 곳의 위험도를, 15세 이후에 이주한 경우 이주하기 전 원래 지역의 위험도를 따름이 밝혀졌다.[354]

고대 북유럽 스웨덴 바이킹 족에게서 발병되었으며 바이킹족이 무역한 곳에서도 발병되었다. 자가 면역 질환으로 여겨지며 엡스타인-바 바이러스가 원인일 가능성이 꾸준히 제기된다.[355][356]

최근 추산에 따르면 전 세계적으로 다발성 경화증(MS) 환자는 총 280만 명이며, 유병률은 인구 10만 명당 36명이다. 또한, 전 세계 여러 지역에서 유병률은 크게 다르다.[23] 아프리카의 경우 MS 진단을 받은 사람은 10만 명당 5명인 반면, 동남아시아는 10만 명당 9명, 아메리카는 10만 명당 112명, 유럽은 10만 명당 133명이다.[209]

MS는 보통 20대 후반이나 30대 초반 성인에게 나타나지만, 드물게 소아기나 50세 이후에도 시작될 수 있다.[24][99] 많은 자가면역 질환과 마찬가지로 여성에게 더 흔하며, 2020년 기준으로 전 세계적으로 여성에게 남성보다 약 2배 더 흔하며, 일부 국가에서는 여성과 남성의 MS 비율이 4:1까지 높다.[214] 소아의 경우 남성보다 여성에게 훨씬 더 흔하지만,[5] 50세 이상에서는 남녀 모두에게 거의 동일하게 영향을 미친다.[119]

지역별 발생률 차이가 있으며, 북미, 북유럽, 오스트레일리아 남부에서는 인구 10만 명당 30~80명 정도가 발병하지만, 아시아와 아프리카에서는 인구 10만 명당 4명 미만으로, 발병률에 큰 차이가 있는 것이 특징이다. 남미, 남유럽, 오스트레일리아 북부는 그 중간 정도이다. 전반적으로 고위도일수록 발병률이 높으며, 일본 국내에서도 홋카이도와 규슈를 비교하면 홋카이도가 더 높다.[264] 2017년에 실시된 일본 전국 임상역학조사에서는 환자 수가 전국적으로 18,000명, 유병률은 14.3명/10만 명으로 추정되었다. 2023년 현재 환자 수는 2만 명을 넘는다고 추정된다.[264] 발병 연령에서도 발병률의 최고점은 30세경이며, 약 80%가 50세 이전에 발병한다.[264]

2. 1. 일반적인 발병 양상

다발성 경화증은 20-40세에 흔히 발병하며 10세 이전이나 60세 이후에는 거의 생기지 않는다. 여자의 발병률이 남자보다 1.4-3.1배 정도 높다.[354] 발병 연령에서 발병률의 최고점은 30세경이며, 약 80%가 50세 이전에 발병한다.[264] 다발성 경화증은 발병하기 몇 년 전부터 전구기(prodromal phase)를 가질 수 있으며, 이 기간에는 정신 건강 문제, 인지 장애, 의료 이용 증가 등이 특징으로 나타난다.[47][48]인종에 따르면 동양인이나 흑인에 비해 유럽계 백인에서 빈번하게 발생한다. 지역적으로 보면 북미나 유럽 등지에서 발병률이 인구 10만명 당 100-200명 꼴로 호발하며, 특히 위도 45-60도 사이에서 가장 높은 발병률을 보이고 적도 부근에서는 발병률이 낮아지는 양상을 보인다.[354] 지역별 발생률 차이가 있으며, 북미, 북유럽, 오스트레일리아 남부에서는 인구 10만 명당 30~80명 정도가 발병하지만, 아시아와 아프리카에서는 인구 10만 명당 4명 미만으로, 발병률에 큰 차이가 있다. 남미, 남유럽, 오스트레일리아 북부는 그 중간 정도이다. 전반적으로 고위도일수록 발병률이 높으며, 일본 국내에서도 홋카이도와 규슈를 비교하면 홋카이도가 더 높다. 2017년에 실시된 전국 임상역학조사에서는 환자 수가 전국적으로 18,000명, 유병률은 14.3명/10만 명으로 추정되었다. 2023년 현재 환자 수는 2만 명을 넘는다고 추정된다.[264]

이주 연구에 따르면 다발성 경화증의 발병에 환경적 요인이 관여함을 알 수 있다. 다발성 경화증 고위험 지역에서 저위험 지역으로 이주한 사람에게서 다발성 경화증의 발병이 감소하였으며, 특히 15세 이전에 이주한 경우 새로 이주한 곳의 위험도를, 15세 이후에 이주한 경우 이주하기 전 원래 지역의 위험도를 따름이 밝혀졌다.[354]

고대 북유럽 스웨덴 바이킹 족에게서 발병되었으며 바이킹족이 무역한 곳에서도 발병되었다. 자가 면역 질환으로 여겨지며 엡스타인-바 바이러스가 원인일 가능성이 꾸준히 제기된다.[355][356]

다발성 경화증(MS)의 경우 85%가 여러 날에 걸쳐 임상적으로 격리된 증후군(CIS)으로 시작하며, 45%는 운동 또는 감각 문제를, 20%는 척수시신경염을,[31] 10%는 뇌간 기능 장애와 관련된 증상을 보이고, 나머지 25%는 앞서 언급한 어려움 중 하나 이상을 경험한다.[49] 증상의 경과는 처음에 두 가지 주요 양상으로 나타난다. 며칠에서 몇 달 동안 갑작스러운 악화가 발생한 후 호전되는 발작(재발, 악화, 발병, 공격 또는 재발)으로 나타나는 경우(85%의 경우) 또는 회복 기간 없이 시간이 지남에 따라 점진적으로 악화되는 경우(10~15%의 경우)이다.[24] 이 두 가지 양상이 결합될 수도 있고,[11] 재발 완화 경과로 시작하여 나중에 진행성으로 변하는 경우도 있다.[24]

2. 2. 한국의 발병 현황

다발성 경화증은 20-40세에 흔히 발병하며 10세 이전이나 60세 이후에는 거의 생기지 않는다. 여자의 발병률이 남자보다 1.4-3.1배 정도 높다.[354] 2020년 기준으로 전 세계적으로 여성에게 남성보다 약 2배 더 흔하며, 일부 국가에서는 여성과 남성의 MS 비율이 4:1까지 높다.[214] 인종에 따르면 동양인이나 흑인에 비해 유럽계 백인에서 빈번하게 발생한다.[354]지역적으로 보면 북미나 유럽 등지에서 발병률이 인구 10만명 당 100-200명 꼴로 호발하며, 특히 위도 45-60도 사이에서 가장 높은 발병률을 보이고 적도 부근에서는 발병률이 낮아지는 양상을 보인다.[354] 전반적으로 고위도일수록 발병률이 높다.[264] 아프리카의 경우 MS 진단을 받은 사람은 10만 명당 5명인 반면, 동남아시아는 10만 명당 9명, 아메리카는 10만 명당 112명, 유럽은 10만 명당 133명이다.[209]

지리적 패턴에 따르면 다발성 경화증의 발병에 환경적 요인이 관여함을 알 수 있다. 다발성 경화증 고위험 지역에서 저위험 지역으로 이주한 사람에게서 다발성 경화증의 발병이 감소하였으며, 특히 15세 이전에 이주한 경우 새로 이주한 곳의 위험도를, 15세 이후에 이주한 경우 이주하기 전 원래 지역의 위험도를 따름이 밝혀졌다.[354]

2017년에 실시된 일본 전국 임상역학조사에서는 환자 수가 전국적으로 18,000명, 유병률은 14.3명/10만 명으로 추정되었다. 2023년 현재 환자 수는 2만 명을 넘는다고 추정된다.[264]

3. 원인

다발성 경화증의 원인은 아직 완전히 밝혀지지 않았지만, 유전적 요인과 환경적 요인이 복합적으로 작용하는 자가면역질환으로 여겨진다. T세포와 B세포 모두 관여하지만, T세포가 질병의 주요 원인으로 여겨지는 경우가 많다. 대부분의 다발성 경화증 환자의 뇌에서 엡스타인-바 바이러스(EBV)가 직접적으로 존재하는 것으로 나타났으며, 감염된 세포에서 바이러스가 전사적으로 활성화되어 있다.[58][59] EBV 핵 항원이 다발성 경화증의 병인에 관여하는 것으로 여겨지지만, 모든 다발성 경화증 환자가 EBV 감염 징후를 보이는 것은 아니다.[13]

; 유전

아시아·아프리카계와 유럽·미국계에서 발병률이 크게 다른 점은 유전적 요인을 시사한다. 발병률이 높은 지역에 사는 원주민의 발병률이 높지 않다는 것은 유전설을 뒷받침하지만, 발병률이 낮다고 여겨지는 일본인이나 아프리카 원주민도 유병률이 높은 지역으로 이주할 경우 발병 빈도가 높아지는 것으로 알려져 있다. 가족 내 발병은 결코 높지 않으며, 여러 유전자가 발병에 관여하는 것으로 생각된다.

; 감염

재발과 완화를 반복하는 병태에서 바이러스 감염이 의심되고 있다. 하지만, 지금까지 보고된 바이러스는 많지만, 모두 특이적인 관련은 명확하게 제시되지 않았다.

- 2016년 순천대학교 연구진이 “요네균(MAP; Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis)의 관여가 시사된다”는 연구 결과를 발표했다.[265]

- 다발성 경화증과의 관련이 가장 많이 보고된 바이러스는 헤르페스바이러스의 일종인 에프스타인-바 바이러스(EB 바이러스)이다. 혈청 중 EB 바이러스 항체가와 다발성 경화증의 발생 위험이 강한 상관관계를 가진다는 보고가 많다.[266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294] 그러나, 다발성 경화증 환자의 뇌 또는 뇌척수액(CSF)과 같은 중추신경계(CNS)에서의 직접적인 EB 바이러스 감염은 드물다는 보고도 있으며,[295][296][297] 2011년 시점에서는 다발성 경화증과 EB 바이러스의 직접적인 관련성에 대해서는 논쟁의 대상이었다.[298] 하지만, EB 바이러스는 자가면역을 일으키는 바이러스라고 2015년 분자생물학적으로 증명되었기 때문에, 다발성 경화증에서 자가항체 생성·자가면역 반응의 유도에 기여함으로써 다발성 경화증의 병태에 관여하는 것 같다.[300][301][299]

; 자가면역

근거는 불충분하지만, 면역 이상을 의심하게 하는 소견이 몇 가지 보인다.

:* 병소의 주위에 림프구와 형질세포가 모여 있다.

:* 면역글로불린이 침착되어 있다.

:* 억제성 T세포가 감소하고, 보조 T세포의 Th1 타입이 증가한다.

:* 면역억제제가 치료에 효과적이다.

일본을 비롯한 아시아 지역에서는 시신경과 척수를 병변의 주체로 하는 비교적 증상이 무거운 시신경척수형 다발성 경화증이 많다고 여겨져 왔지만, 2004년 많은 시신경척수형 다발성 경화증 환자의 혈액 중에 특이적인 자가항체가 존재한다는 것이 발견되었다. 그 후, 이 자가항체는 아쿠아포린 4 ('''AQP4''')라는 수 채널을 인식한다는 것이 알려져 쉽게 측정 가능하게 되었다. 현재, 시신경척수형 다발성 경화증은 유럽·미국 지역의 시신경척수염(Neuromyelitis optica)과 동일 병태로 생각되고 있다.

오사카 대학 미생물병 연구소/면역학 프런티어 연구센터의 연구 그룹은 2015년, 전신성 홍반 루푸스와 다발성 경화증과의 관련이 알려진 EB 바이러스에 의한 자가면역질환 발병 메커니즘을 분자생물학적으로 제시했다.[299][300][301]

일반적으로, 배중심 B세포(성숙 단계에 있는 B세포)의 표면에, 제거해야 할 항원과 맞지 않는 B세포 수용체나, 자신의 항원에 반응하는 B세포 수용체가 있다면, 그 B세포는 아포토시스에 의해 제거된다. 하지만, 그 배중심 B세포가 EB 바이러스에 감염되면, EB 바이러스의 잠복 감염 III형 유전자의 LMP2A가 B세포 수용체 신호를 모방하고, 또한 형질세포(항체 생산 세포)로의 분화를 촉진하는 인자(Zbtb20)가 출현하여, 원래는 아포토시스에 의해 제거되어야 할 자가반응성 B세포가 살아남아(B세포 선택 이상), 자가반응성 수용체 등의 항체를 계속해서 내놓는 형질세포가 되었기 때문에 자가면역질환이 발병한다는 것이다.[299]

퀸즐랜드 대학교 의학부의 연구자는, 다발성 경화증을 포함한 자가면역질환의 EB 바이러스에 의한 발병 메커니즘을 '''"펜더의 가설(Pender's hypothesis)"'''이라고 불리는 가설의 형태로 2003년[302]·2011년[289]·2012년[303]에 발표했고, 이 가설은 유전 등의 원인에 의해 EB 바이러스에 대한 CD8+T세포 반응에 어떤 결함이 생겨, EB 바이러스에 감염된 자가반응성 기억 B세포가 항원 제시 세포로서 작용하고, 일반적으로 금지된 자가항원의 T세포 인식이 가능해져 자가면역 반응이 생긴다는 것이다. 이 가설은 2017년 현재도 검증 단계이지만, 실제로 다발성 경화증 환자에서는 EB 바이러스에 대한 T세포 반응의 피로가 일어나고 있다는 것, 또 이 가설에 의해 앞서 언급한 것과 같은 중추신경계(CNS)에서의 직접적인 EB 바이러스 감염은 드물다는 현상을 설명할 수 있다는 것까지 판명되고 있다.[304][305]

엑서터 대학교 연구 그룹에 따르면, 다발성 경화증 환자는 클로스트리디움 퍼프린젠스가 내놓는 엡실론 독소에 대한 항체를 가지고 있는 비율이 높고, 그 관련성이 지적되고 있다.[306]

3. 1. 유전적 요인

다발성 경화증(MS)은 유전 질환으로 간주되지 않지만, 여러 유전적 변이가 발병 위험을 증가시키는 것으로 나타났다.[66] 이러한 유전자 중 일부는 미세아교세포에서 예상보다 높은 발현 수준을 보이는 것으로 나타났다.[67] 다발성 경화증 발병 확률은 환자의 친척에게서 더 높으며, 가까운 친척일수록 위험이 더 크다.[6] 환자의 일란성 쌍둥이는 다발성 경화증에 걸릴 확률이 30%이고, 이란성 쌍둥이는 5%, 형제자매는 2.5%, 이부형제는 그보다 더 낮다.[5][6][68] 부모 모두 다발성 경화증 환자인 경우 자녀의 발병 위험은 일반 인구의 10배이다.[24] 또한 다발성 경화증은 특정 민족 집단에서 다른 집단보다 더 흔하다.[69]

다발성 경화증과 관련된 특정 유전자에는 인간 백혈구 항원(HLA) 시스템의 차이가 포함된다. 이는 주요 조직 적합성 복합체(MHC) 역할을 하는 6번 염색체에 있는 유전자 그룹이다.[5] HLA 변이체가 다발성 경화증 감수성에 기여하는 것은 1980년대부터 알려져 왔으며,[70] 1형 당뇨병 및 전신성 홍반 루푸스와 같은 다른 자가 면역 질환의 발병에도 관여하는 것으로 나타났다.[70] 가장 일관된 발견은 다발성 경화증 발병 위험 증가와 MHC 대립 유전자 ''DR15''의 연관성이다. 이는 미국과 북유럽 인구의 30%에서 발견된다.[13][5] 다른 유전자좌는 ''HLA-C554'' 및 ''HLA-DRB1*11''과 같이 보호 효과를 나타낸다.[5] HLA 차이는 유전적 소인의 약 20~60%를 차지하는 것으로 추정된다.[70] 전장 유전체 연관 분석(GWAS)은 HLA 유전자좌 외부에서 최소 200개의 다발성 경화증 관련 변이를 밝혀냈다.[71]

아시아·아프리카계와 유럽·미국계에서 발병률이 크게 다른 점은 유전적 요인을 시사한다. 발병률이 높은 지역에 사는 원주민의 발병률이 높지 않다는 것은 유전설을 뒷받침하지만, 발병률이 낮다고 여겨지는 일본인이나 아프리카 원주민도 유병률이 높은 지역으로 이주할 경우 발병 빈도가 높아지는 것으로 알려져 있다. 가족 내 발병은 결코 높지 않으며, 여러 유전자가 발병에 관여하는 것으로 생각된다.

3. 2. 환경적 요인

다발성 경화증(MS)의 발병률은 지리적 분포와 관련이 있는데, 적도에서 멀리 떨어진 지역, 특히 세계 북부 지역 거주자들에게서 더 흔하게 나타난다.[72][13] 이러한 현상은 자외선 B(UVB) 방사선 노출 및 비타민 D 수치와 관련이 있을 수 있다.[13] 예를 들어, 세계 북부 지역 사람들은 UVB 방사선 노출이 적어 비타민 D 수치가 낮을 수 있으며, 이는 MS 발병의 위험 요인으로 알려져 있다.[13] 반대로 일조량이 많고 UVB 방사선 노출이 많은 지역에서는 MS 발병 위험이 감소한다.[13] 2019년 기준으로, 이러한 남북 간 발병률 차이는 여전히 존재하며, 심지어 증가하는 추세를 보인다.[73]

하지만 MS는 북유럽 인구가 많은 지역에서 더 흔하게 나타나기 때문에,[5] 지리적 변이가 단순히 고위험 인구의 분포를 반영하는 것일 수도 있다.[24] 북반구에서 5월보다 11월에 태어난 사람들이 나중에 MS에 걸리는 비율이 낮다는 연구 결과는 출생 계절과 MS 간의 연관성을 보여주며, 이러한 가설을 뒷받침한다.[74]

15세 이전에 다른 지역으로 이주한 사람들은 새로운 지역의 MS 위험을 갖게 되지만, 15세 이후에 이주하는 경우에는 본국의 위험을 유지한다는 연구 결과는 환경적 요인이 아동기에 중요한 역할을 할 수 있음을 시사한다.[5][211] 다만, 일부 증거에 따르면 이주 효과는 15세 이상에게도 적용될 수 있다.[5]

지리적 패턴에는 예외도 존재한다. 사미족, 아메리카 원주민, 캐나다 후터리트, 뉴질랜드 마오리족,[75] 캐나다 이누이트[72] 등은 적도에서 멀리 떨어져 있음에도 낮은 발병률을 보이는 반면, 사르데냐인,[72] 시칠리아 내륙 주민,[76] 팔레스타인인, 파르시족[75] 등은 적도에 가깝지만 상대적으로 높은 발병률을 보인다.

체온 조절 문제, 흡연, 스트레스, 직업적 독소 노출(특히 유기 용매),[84] 청소년기 및 젊은 성인기의 비만 역시 다발성 경화증의 위험 요인으로 작용할 수 있다.[77][78][79][212][211][87] 특히 체온이 올라가면 피로를 포함한 MS 증상이 악화될 수 있다.[39][40][41][42][80][81][82][83] 과거 예방접종이 원인으로 연구되기도 했으나, 대부분의 연구에서 연관성이 없는 것으로 나타났다.[211][85] 식단, 호르몬 섭취 등 다른 위험 요소들에 대한 증거는 아직 부족하거나 설득력이 떨어진다.[212] 통풍 발생률이 낮고 요산 수치가 낮은 것은 요산의 보호 효과를 시사하지만, 정확한 기전은 밝혀지지 않았다.[86]

유전, 자가면역, 바이러스(특히 에프스타인-바 바이러스(EB 바이러스) 감염)등의 가설이 제기되고 있지만, 아직 다발성 경화증의 정확한 원인은 규명되지 않았다.

3. 3. 자가면역 반응

다발성 경화증(MS)은 신체의 면역 체계가 자가 반응성 T세포와 B세포를 제거하는 데 실패한 결과로 여겨진다.[13] 중추 및 말초 신경계에서 자가 반응성 면역 세포를 제거하는 기능이 실패하면 다발성 경화증 발병에 관여하는 것으로 알려져 있다.[13] 흉선은 면역 체계의 중추 관용을 담당하며, 이곳에서 자가 반응성 T세포는 순환계로 방출되지 않고 제거된다. 골수에서는 자가 반응성 B세포를 제거하는 유사한 메커니즘이 작동한다. 그러나 일부 자가 반응성 T세포와 B세포는 이러한 방어 메커니즘을 벗어날 수 있으며, 이때 말초 면역 관용 방어 기전이 작동하여 질병 발생을 막는다. 하지만 이러한 추가적인 방어 체계도 실패할 수 있다.[13][18]현재 다발성 경화증 발병을 유발하는 것으로 생각되는 T세포 아형은 자가 반응성 CD8+ T세포, CD4+ 보조 T세포 및 TH17 세포이다.[13] 이러한 자가 반응성 T세포는 사이토카인을 생성하여 중추 신경계(CNS)에서 염증성 면역 반응을 유도한다.[13] B세포는 자가 반응성 T세포의 활성화를 통해 염증성 면역 반응을 유도하는 사이토카인을 생성할 수 있다.[13][89] 다발성 경화증 환자의 뇌척수액(CSF)에서 발견되는 올리고클로날 IgG 띠(B세포가 생성하는 항체)는 B세포의 기여를 암시하며,[13][18] 이는 다발성 경화증 진단에 유용한 증거로 사용된다.[88] 자가 반응성 B세포의 수치가 높을수록 병변 및 신경 퇴행의 수가 증가하고 장애가 더 심해진다.[13]

미세아교세포는 중추 신경계에 상주하며 병원체에 반응하여 염증 촉진 및 억제 상태를 전환하는 세포이다. 이들은 MS 병변 형성에 관여하며, 주로 중추 신경계 백색질에 영향을 미치는 다른 질병에도 관여한다. 미세아교세포는 재수초화 및 신경세포 복구를 돕는 것으로 나타났으며,[13] 급성 및 만성 MS 병변 모두에 관여하는 것으로 생각된다. 초기 활동성 MS 병변의 식세포의 40%가 염증 촉진 미세아교세포이다.[13]

오사카 대학 미생물병 연구소/면역학 프런티어 연구센터의 연구 그룹은 2015년, 전신성 홍반 루푸스와 다발성 경화증과의 관련이 알려진 EB 바이러스에 의한 자가면역질환 발병 메커니즘을 분자생물학적으로 제시했다.[299][300][301] 배중심 B세포가 EB 바이러스에 감염되면, EB 바이러스의 잠복 감염 III형 유전자의 LMP2A가 B세포 수용체 신호를 모방하고, 형질세포로의 분화를 촉진하는 인자가 출현하여, 자가반응성 B세포가 살아남아 자가면역질환이 발병한다는 것이다.[299]

퀸즐랜드 대학교 의학부 연구자는 다발성 경화증을 포함한 자가면역질환의 EB 바이러스에 의한 발병 메커니즘을 '''"펜더의 가설(Pender's hypothesis)"'''로 2003년[302]·2011년[289]·2012년[303]에 발표했다. 유전 등의 원인으로 EB 바이러스에 대한 CD8+T세포 반응에 결함이 생겨, EB 바이러스에 감염된 자가반응성 기억 B세포가 항원 제시 세포로 작용하고, 자가항원의 T세포 인식이 가능해져 자가면역 반응이 생긴다는 가설이다. 다발성 경화증 환자에게서 EB 바이러스에 대한 T세포 반응의 피로가 일어나고 있다는 점, 중추신경계(CNS)에서의 직접적인 EB 바이러스 감염은 드물다는 현상을 설명할 수 있다는 점이 이 가설을 뒷받침한다.[304][305]

다발성 경화증의 발병 기전과 진행에 대해 가장 널리 받아들여지는 가설은 자가면역 기전이 일차적이라는 것이다.[307][308][309] 선천 면역과 획득 면역 모두 다발성 경화증의 발병과 진행에 관여한다.[310][311] 이 가설은 다발성 경화증의 동물 모델인 실험적 자가면역성 뇌척수염(EAE)에 의해 구축되었다. 유전적 소인과 환경적 요인에 의해 자가면역 현상이 일어나기 쉬운 체내 환경이 형성된 후, 말초에서 중추 신경 항원 특이적 T세포가 활성화되어 중추 신경계로 침입한다. 피부, 소화기, 호흡기계 등의 감염 및 염증이 중추 신경 항원 특이적 T세포의 활성화에 중요하며, T세포의 활성화는 속하는 림프절에서 일어난다. B세포의 형질 세포로의 분화, 뇌내 침입을 수반하는 경우도 있으며, 중추 신경 항원 특이적 항체를 생성한다. T세포 유래의 사이토카인과 같은 염증성 매개체는 올리고덴드로사이트와 아스트로사이트의 구조와 혈액-뇌 장벽을 손상시키고, 단핵구와 림프구를 더욱 중추 신경계 내로 불러들여, 수초를 표적으로 한 염증에 의해 병변이 검출된다.

면역 조절 이상이 MS 위험에 기여하는 것에 대한 자세한 내용은 병태생리 섹션과 다발성 경화증의 병태생리 문서에서 확인할 수 있다.

3. 4. 바이러스 감염

초기 연구는 여러 바이러스와 인간 탈수초성 뇌척수염의 연관성과 일부 바이러스 감염으로 인한 동물의 탈수초 현상을 시사했다.[61] 그중 하나인 에프스타인-바 바이러스(EBV)는 전염성 단핵구증을 유발할 수 있으며 성인의 약 95%가 감염되지만, 감염된 사람 중 소수만이 나중에 다발성 경화증(MS)을 발병한다.[62][14][63][59] 1천만 명이 넘는 미국 군인을 대상으로 한 연구에서는 EBV 감염 후 MS 발병 위험이 32배 증가한 것으로 나타났다. 거대세포바이러스를 포함한 다른 바이러스 감염 후 위험 증가는 발견되지 않았다. EBV가 MS 발병에 역할을 한다는 것을 강력하게 시사하지만, EBV만으로는 MS를 유발하기에 불충분할 수 있다.[14][63]모든 균주에서 EBV 감염의 가장 일관된 지표인 EBV의 핵 항원[64]은 인체에서 자가 반응성의 직접적인 원인으로 밝혀졌다. 이러한 항원은 비타민 D가 결핍된 사람에게서 자가 면역을 촉진할 가능성이 더 높다. 이러한 관계의 정확한 성격은 잘 알려져 있지 않다.[65][13]

Epstein-Barr virus (EBV)는 활발히 연구되고 있으며, 질병 변화 치료법도 마찬가지이다. 위험 요소가 EBV와 결합하여 MS를 유발하는 메커니즘을 이해하려는 노력이 계속되고 있다. 만약 EBV 백신이 개발되어 MS를 예방하는 것으로 나타난다면 EBV가 MS의 유일한 원인인지 여부를 더 잘 이해할 수 있을 것이다.[14]

EBV 감염과 다발성 경화증의 발병 사이의 연관성을 보여주는 연구가 있지만, 상관관계의 메커니즘은 완전히 명확하지 않으며, 여러 이론이 제시되었다. EBV 감염된 B 세포(B 림프구)[229]의 관여와 다발성 경화증 환자에서 현저히 높게 나타나는 항-EBNA 항체의 관여가 질병 발생에 중요한 역할을 한다고 생각된다.[230] 이는 B 세포에 대한 치료(예: 오크렐리주맙)가 다발성 경화증 증상을 감소시킨다는 사실로 뒷받침된다. 즉, 연간 재발 빈도가 감소하고 장애 진행 속도가 느려진다.[231]

2022년 스탠퍼드 대학교 연구에 따르면, EBV 감염 중에 분자 모방이 발생할 수 있으며, 이때 면역 체계는 EBNA1 단백질에 대한 항체를 생성하는데, 이 단백질은 동시에 수초의 GlialCAM에 결합할 수 있다. 또한, 건강한 사람에게는 드물지만 다발성 경화증 환자에게서 자주 발견되는 현상, 즉 B 세포가 뇌와 척수로 이동하여 올리고클로날 항체 밴드를 생성하는 현상을 관찰했다. 이러한 올리고클로날 밴드의 대부분은 바이러스 단백질 EBNA1에 대한 친화력을 가지며, GlialCAM과 교차 반응성을 나타낸다. 이러한 항체는 다발성 경화증 환자의 약 20~25%에서 풍부하게 존재하며, 자가면역 탈수초를 악화시켜 질병의 병리 생리학적 악화로 이어집니다. 또한, 지속적인 체세포 과돌연변이를 동반한 뇌척수액 내 올리고클로날 확장은 다른 신경 염증 질환과 비교했을 때 다발성 경화증에서 고유한 특징이다. 이 연구에서 측정된 IGHV 3-7 유전자를 가진 항체도 풍부하게 존재했는데, 이는 질병 진행과 관련이 있는 것으로 나타났다. IGHV3-7 기반 항체는 EBNA1과 GlialCAM에 높은 친화력으로 결합한다. 이 과정은 탈수초를 적극적으로 촉진한다. IGHV 3-7 유전자를 발현하는 B 세포가 뇌척수액에 들어가 GlialCAM과 접촉한 후 친화력 성숙을 거쳐 고친화성 항-GlialCAM 항체를 생성했을 가능성이 있다. 이는 EBNA1을 이용한 면역이 GlialCAM에 대한 강력한 B 세포 반응을 유발하여 EAE를 악화시킨 EAE 마우스 모델에서도 추가적으로 확인되었다.[232]

재발과 완화를 반복하는 병태에서 바이러스 감염이 의심되고 있지만, 지금까지 보고된 바이러스는 많지만, 모두 특이적인 관련은 명확하게 제시되지 않았다. 하지만, EB 바이러스는 자가면역을 일으키는 바이러스라고 2015년 분자생물학적으로 증명되었기 때문에, 다발성 경화증에서 자가항체 생성·자가면역 반응의 유도에 기여함으로써 다발성 경화증의 병태에 관여하는 것 같다.[300][301][299]

오사카 대학 미생물병 연구소/면역학 프런티어 연구센터의 연구 그룹은 2015년, EB 바이러스에 의한 자가면역질환 발병 메커니즘을 분자생물학적으로 제시했다.[299][300][301]

일반적으로, 배중심 B세포(성숙 단계에 있는 B세포)의 표면에, 제거해야 할 항원과 맞지 않는 B세포 수용체나, 자신의 항원에 반응하는 B세포 수용체가 있다면, 그 B세포는 아포토시스에 의해 제거된다. 하지만, 그 배중심 B세포가 EB 바이러스에 감염되면, EB 바이러스의 잠복 감염 III형 유전자의 LMP2A가 B세포 수용체 신호를 모방하고, 또한 형질세포(항체 생산 세포)로의 분화를 촉진하는 인자(Zbtb20)가 출현하여, 원래는 아포토시스에 의해 제거되어야 할 자가반응성 B세포가 살아남아(B세포 선택 이상), 자가반응성 수용체 등의 항체를 계속해서 내놓는 형질세포가 되었기 때문에 자가면역질환이 발병한다는 것이다.[299]

퀸즐랜드 대학교 의학부의 연구자는, 다발성 경화증을 포함한 자가면역질환의 EB 바이러스에 의한 발병 메커니즘을 '''「펜더의 가설(Pender's hypothesis)」'''이라고 불리는 가설의 형태로 발표했다.[302][289][303] 이 가설은, 유전 등의 원인에 의해 EB 바이러스에 대한 CD8+T세포 반응에 어떤 결함이 생겨, EB 바이러스에 감염된 자가반응성 기억 B세포가 항원 제시 세포로서 작용하고, 일반적으로 금지된 자가항원의 T세포 인식이 가능해져 자가면역 반응이 생긴다는 것이다. 이 가설은 검증 단계이지만, 실제로 다발성 경화증 환자에서는 EB 바이러스에 대한 T세포 반응의 피로가 일어나고 있다는 것, 또 이 가설에 의해 앞서 언급한 것과 같은 중추신경계(central nervous system; CNS)에서의 직접적인 EB 바이러스 감염은 드물다는 현상을 설명할 수 있다는 것까지 판명되고 있다.[304][305]

4. 병리

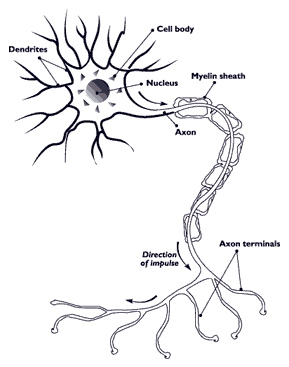

신경 세포의 축삭(axon)을 둘러싸고 있는 말이집(myelin sheath)의 모습은

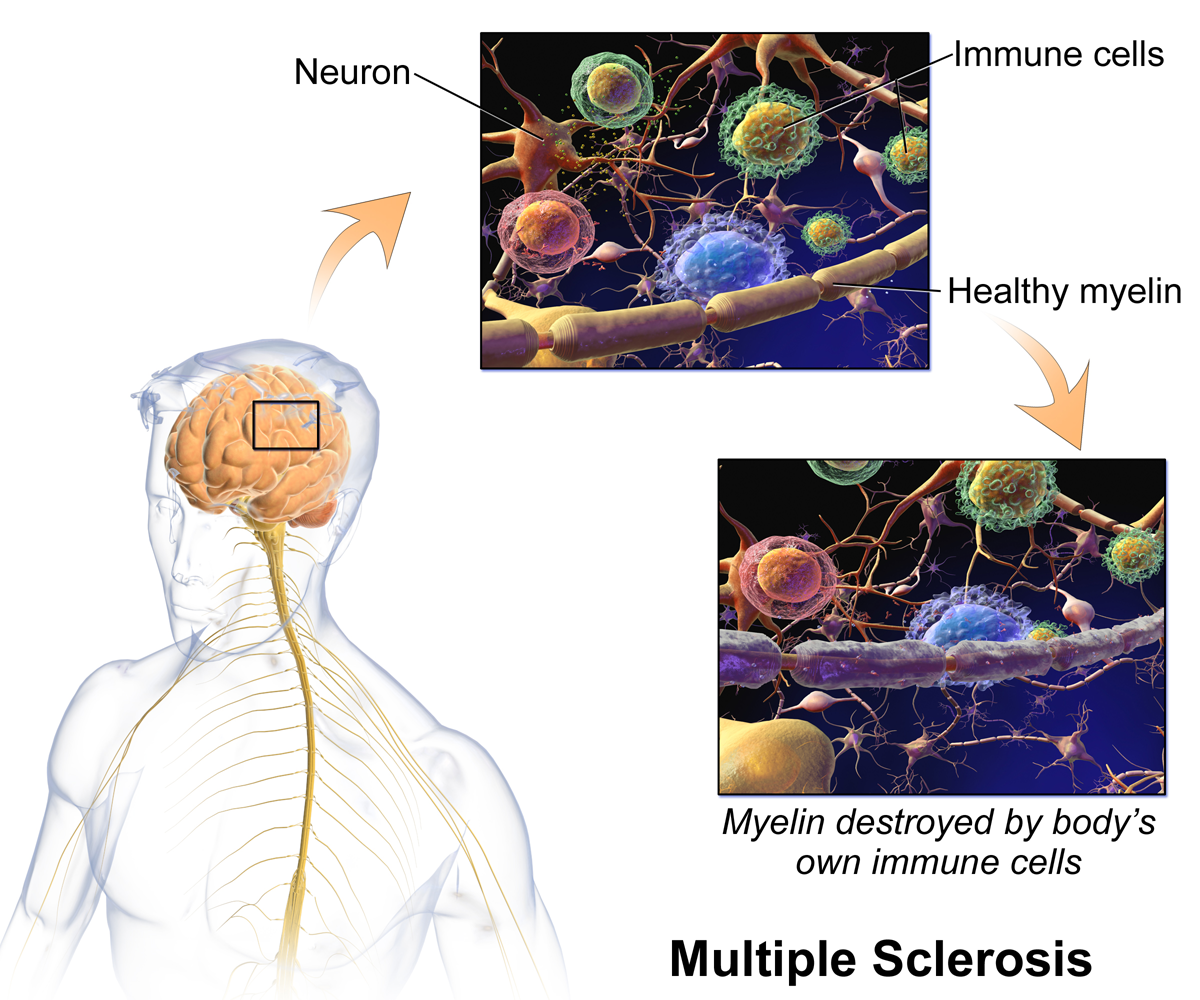

다발성 경화증은 주로 T세포가 매개하는 자가면역질환이다.[13] MS의 세 가지 주요 특징은 중추신경계(판이라고도 함)에 병변이 형성, 염증, 그리고 뉴런의 수초 파괴이다. 이러한 특징들은 신경 조직의 파괴를 유발하고, 결과적으로 질병의 징후와 증상을 나타내는 복잡하고 아직 완전히 이해되지 않은 방식으로 상호 작용한다.[5] 손상은 적어도 부분적으로는 사람 자신의 면역 체계가 신경계를 공격하기 때문에 발생하는 것으로 여겨진다.[5]

다발성 경화증은 중추신경계의 수초를 표적으로 하는 염증성 탈수초성 질환이다. 일반적인 병리 소견으로는 T세포를 중심으로 한 염증 세포 침윤, 탈수초, 교세포증, 다양한 정도의 축삭 손상, 수초 재생이 특징이다. 염증 및 변성 기전에 의한 피질 탈수초와 인지 기능 장애에도 주목받고 있다.

4. 1. 면역학적 기전

신경 세포의 축삭(axon)을 둘러싸고 있는 말이집(myelin sheath)의 파괴는 다발성 경화증의 특징적인 조직학적 소견 중 하나이다. 이는 백질 내 혈관 주위의 염증세포 침윤으로 나타나며, 중추신경계에 침윤하는 자가면역 체계의 이상으로 인한 것으로 추정된다.[354]자가반응성 전염증성 T 세포(autoreactive pro-inflammatory T cell)가 중추신경계 밖에서 활성화된 후, 부착분자 등에 의해 혈액 뇌 장벽을 통과하여 중추신경계로 유입된다.[354] 유입된 염증세포는 미세아교세포(microglia)에 의해 발현된 항원을 만나 재활성화되고, 더 많은 염증세포가 중추신경계로 유입되도록 하여(면역연쇄증폭반응, immune cascade reaction) 지속적인 말이집 파괴를 일으킨다.[354]

원인 부분에서 설명했듯이, 다발성 경화증은 신체의 면역 체계가 자가 반응성 T세포와 B세포를 제거하는 데 실패한 결과로 여겨진다.[13] 자가 반응성 CD8+ T세포, CD4+ 보조 T세포 및 TH17 세포는 사이토카인을 생성하여 중추 신경계(CNS)에서 염증성 면역 반응을 유도한다.[13] 또한, 자가 반응성 B세포는 뇌척수액(CSF)에서 올리고클로날 IgG 띠(B세포가 생성하는 항체)의 존재를 통해 그 역할이 밝혀졌으며,[13][18] 이는 다발성 경화증 진단에 유용한 증거로 사용된다.[88] B세포는 자가 반응성 T세포의 활성화를 통해 염증성 면역 반응을 유도하는 사이토카인을 생성하며,[13][89] 높은 수치는 병변 및 신경 퇴행의 증가와 장애 심화로 이어진다.[13]

미세아교세포는 중추 신경계에 상주하며 병원체에 반응하여 염증 촉진 및 억제 상태를 전환한다.[13] 이들은 MS 병변 형성에 관여하며, 재수초화 및 신경세포 복구를 돕는 역할도 한다.[13] 급성 및 만성 MS 병변 모두에 관여하며, 초기 활동성 MS 병변의 식세포의 40%가 염증 촉진 미세아교세포이다.[13]

T세포는 혈액-뇌 장벽의 파괴로 인해 뇌에 들어가 미엘린을 공격한다.[6][5] 이는 염증 과정을 시작하고, 다른 면역 세포와 사이토카인, 항체와 같은 가용성 인자의 방출을 유발한다.[6] 혈액-뇌 장벽의 추가적인 파괴는 부종, 대식세포의 활성화, 그리고 더 많은 사이토카인 및 기타 파괴적인 단백질의 활성화를 야기한다.[6] 염증은 뉴런 간의 정보 전달을 감소시키며, 미엘린 손실을 악화시키거나 축삭을 완전히 파괴할 수 있다.[5]

다발성 경화증의 발병 기전과 진행에 대해 가장 널리 받아들여지는 가설은 자가면역 기전이 일차적이라는 것이다.[307][308][309] 선천 면역과 획득 면역 모두 다발성 경화증의 발병과 진행에 관여한다.[310][311] 피부, 소화기, 호흡기계 등의 감염 및 염증이 중추 신경 항원 특이적 T세포의 활성화에 중요하며, T세포의 활성화는 속하는 림프절에서 일어난다. B세포의 형질 세포로의 분화, 뇌내 침입을 수반하는 경우도 있으며, 중추 신경 항원 특이적 항체를 생성한다. T세포 유래의 사이토카인은 올리고덴드로사이트와 아스트로사이트의 구조와 혈액-뇌 장벽을 손상시키고, 단핵구와 림프구를 더욱 중추 신경계 내로 불러들여, 수초를 표적으로 한 염증에 의해 병변이 검출된다.

올리고덴드로사이트의 이상이 질병 과정의 시작이며, 중추 신경계 항원 특이적 면역 반응은 이차적인 반응이라는 가설도 있지만, 다발성 경화증에서 공통적인 유전자 이상, 지속적인 바이러스 감염의 존재는 확인되지 않았다.

다발성 경화증은 만성 염증과 신경 변성, 두 가지 병태가 존재하는 것으로 알려져 있다.[348] 초기에는 염증성 병태가 주로 작용하지만, 질환의 경과에 따라 변성 과정이 주가 된다. 다발성 경화증의 염증성 병변에는 두 가지 유형이 있는데, 하나는 혈액-뇌 장벽의 파괴로 인해 다량의 T세포와 B세포가 뇌내로 유입되어 활동성 탈수초 병변을 일으키는 것이고, 다른 하나는 혈액-뇌 장벽의 파괴가 없음에도 불구하고, 혈관 주위나 Virchow-Robin 공간 또는 수막의 결합 조직에 T세포와 B세포가 서서히 축적되는 것이다. 전자는 급성기 다발성 경화증, 재발-완화형 다발성 경화증(RRMS)에 특징적이며, 후자는 초기부터 인지되지만 발병 기간의 길이와 환자의 나이가 증가함에 따라 점차 증가하는, 진행성 다발성 경화증(PMS)에 특징적이다. RRMS에서는 상당한 림프구 침윤이 인지되는 반면, PMS에서는 미세아교세포/대식세포가 매개하는 염증이 우세하다.

다발성 경화증(PMS)의 특징적인 병리 소견으로는 서서히 확대되는 병변(slow expanding lesion, SEL)이 있다.[348][347][349][350] 이는 재발 활동과 무관한 진행(progression independent of relapse activity, PIRA)의 원인 중 하나로 인식된다.[348][347][349][350] 이 병변은 CD8 양성 T 세포, CD20 양성 B 세포, 형질 세포 등으로 구성된 염증성 침윤으로부터 어떤 체액성 인자가 나와 가장자리에 있는 활성화된 미세아교세포(microglia)를 활성화시키고, 탈수초화와 신경변성이 유도된다.

미세아교세포를 활성화시키는 체액성 인자는 명확하지 않지만, 세마포린(semaphorin)과 세라마이드(ceramide) 등이 후보로 제시되고 있다.[351][352] 가장자리의 활성화된 미세아교세포는 종종 철을 포함하고 있으며, 철을 포함하는 SEL은 확대 속도가 빠르고, 인지 기능 장애와 운동 장애가 젊은 나이에 나타나는 등의 데이터로부터 철 축적의 병태에 대한 관여가 의심되고 있다. 그 외 병리학적 특징으로는 수막의 주로 B 세포와 형질 세포로 구성된 백혈구 집적이 있으며, 피질성 탈수초화에 기여하고 있다.

이러한 병리학적 기반이 되는 병태로는 미토콘드리아 기능 이상이 알려져 있다.[348] 산화 스트레스의 관여가 의심되고 있으며, 철 침착은 염증 후 헤모글로빈의 변성에 따라 발생하는 것으로 생각되며, 활성 산소의 생성을 촉진하고, 염증성 사이토카인 생성으로 이어지는 것이 아닐까 생각되고 있다.

4. 2. 병변의 특징

다발성 경화증의 특징적인 조직학적 소견은 백질 내 혈관 주위의 염증세포 침윤이며, 이는 중추신경계의 자가면역 체계 이상으로 인한 것으로 추정된다.[354] 면역병리적으로 자가반응성 전염증성 T 세포(autoreactive pro-inflammatory T cell)가 중요한 역할을 하며, 이 세포는 중추신경계 밖에서 활성화된 뒤 혈액 뇌 장벽을 통과하여 유입된다.[354] 유입된 염증세포는 미세아교세포(microglia)에 의해 발현된 항원을 만나 재활성화되고, 더 많은 염증세포를 중추신경계로 유입시켜 면역연쇄증폭반응(immune cascade reaction)을 일으켜 지속적인 말이집 파괴를 유발한다.[354]

다발성 경화증이라는 이름은 신경계에 형성되는 흉터(경화증 - 판 또는 병변)를 가리킨다.[5] 이러한 병변은 시신경, 뇌간, 대뇌 기저핵, 척수의 백질 또는 측 뇌실 근처의 백질로 이어지는 신경로에 주로 영향을 준다.[5] 백질 세포는 회색질 영역과 신체 나머지 부분 사이에 신호를 전달하는 역할을 하며, 말초신경계는 드물게 관련된다.[6]

다발성 경화증은 전기 신호 전달에 필요한 지방층인 수초를 생성하고 유지하는 희소돌기교세포의 손실을 유발한다.[5] 이는 수초가 얇아지거나 완전히 손실되는 결과를 낳고, 질병이 진행됨에 따라 뉴런의 축삭이 파괴된다.[6] 수초 손실은 뉴런의 신호 전달 능력을 저하시키지만, 재수초화라는 재생 과정이 초기 단계에서 일어나기도 한다.[90] 그러나 반복적인 공격은 재수초화 효과를 감소시키고, 손상된 축삭 주위에 흉터와 같은 판을 형성한다.[90] 이러한 흉터는 증상의 원인이며, 공격 중 자기공명영상(MRI)에서 10개 이상의 새로운 판이 발견되기도 한다.[5] 병변 생성에는 근처 뉴런의 파괴로 인한 성상교세포 수의 증가도 관여한다.[5]

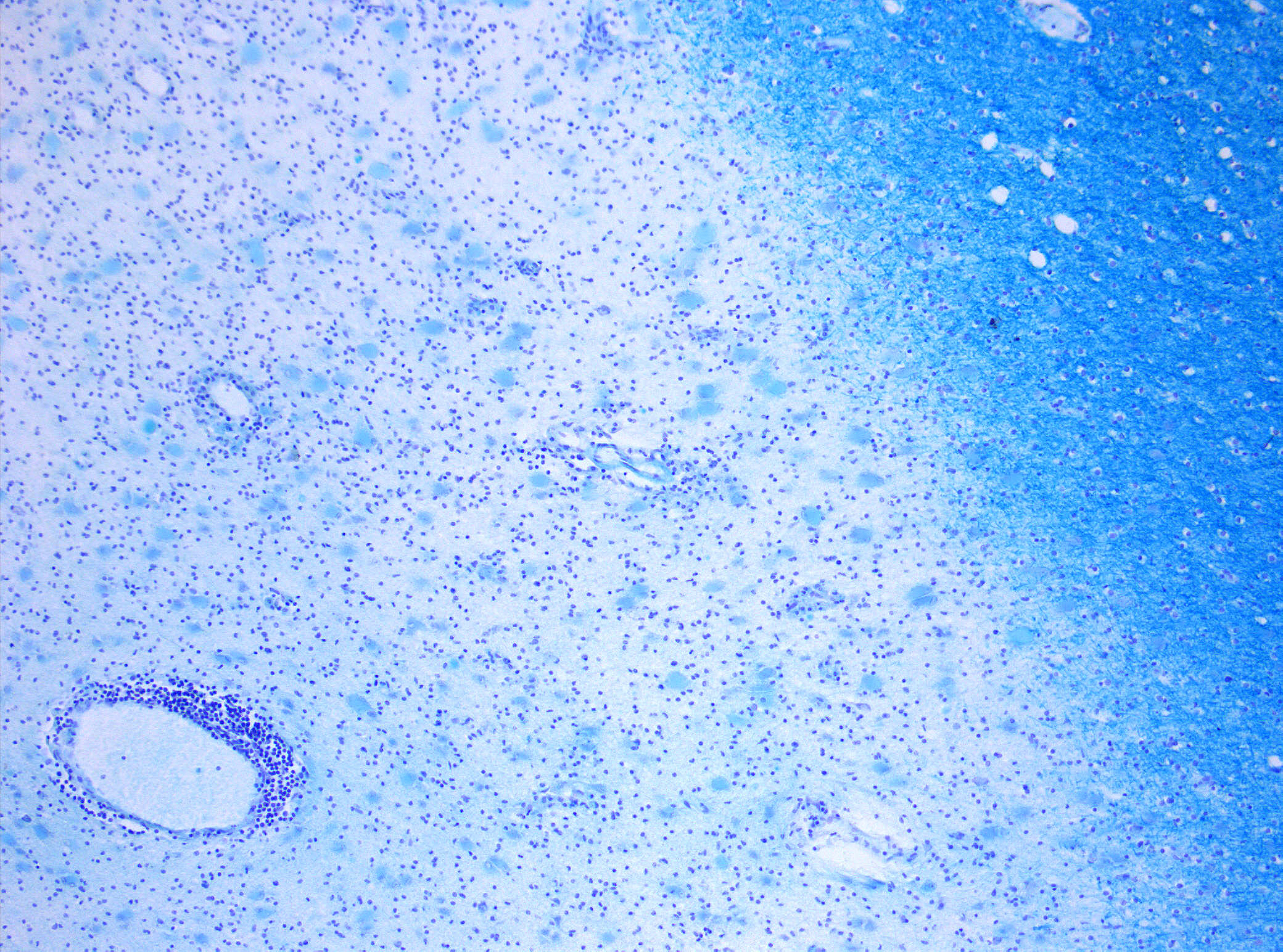

다발성 경화증은 중추신경계의 수초를 표적으로 하는 염증성 탈수초성 질환으로, T세포를 중심으로 한 염증 세포 침윤, 탈수초, 교세포증, 축삭 손상, 수초 재생 등이 특징적인 병리 소견이다. 급성기에는 병소 내에 활성화된 대식세포/미세아교세포와 T세포를 중심으로 한 염증 세포가 가득 차 '''과세포성(hypercellularity)'''을 보인다. T세포는 병소 내 혈관 주위에 모여 '''혈관주위 띠(perivascular cuff)'''를 형성하고, 탈수초 병소 전체에 널리 관찰된다.[317] 활성화된 대식세포/미세아교세포는 수초 붕괴 산물을 탐식하며, 탐식되는 수초 단백질의 종류에 따라 활동성 탈수초의 시기를 구분할 수 있다.[317][318] 희소돌기아교세포는 감소하거나 유지될 수 있으며, 염증 활동기에는 혈액뇌관문 장애가 동반되기도 한다.

Lucchinetti 등은 초기 다발성 경화증 병소를 4가지 패턴으로 분류했다.[321] 패턴 I과 II는 T세포와 대식세포 침윤이 주된 특징이며, 패턴 II는 추가로 면역글로불린과 보체 침착을 동반한다. 패턴 III과 IV는 희소돌기아교세포의 탈락을 주로 하며, 일차성 희소돌기아교세포 이상(primary oligodendrocyte dystrophy)이 시사된다. 이러한 분류는 개체 내 병리학적 균질성 및 개체 간 불균질성을 뒷받침하지만, Barnett 등은 병리학적 불균질성이 개체별이 아닌 병기에 따른 것이라고 주장한다.[323]

만성기 병소는 경계가 명확하고 수초가 완전히 탈락하며, 반응성 아교세포에 의한 섬유성 교증이 현저하게 관찰된다. 일차 진행형 다발성 경화증은 희소돌기아교세포 변성이 주를 이루고 염증은 덜하지만, T세포 침윤이 장기간 관찰된다.[324] 이차 진행형 다발성 경화증에서는 국소적인 활동성 탈수초 병소가 드물고, 병소 주변에 활성화 미세아교세포, 활성화 보체 침착, 수초 파괴 진행이 관찰된다.[325] 진행형 다발성 경화증에서는 광범위한 피질 탈수초가 나타날 수 있으며, 이는 대뇌 연막하층에서 주로 발생하고 연막의 단핵구 염증성 침윤을 동반하기도 한다.[326][327][328]

다발성 경화증의 피질 병소에서는 글루탐산 수송체EAAT2의 탈락이 보고되어 글루탐산 독성에 의한 조직 손상이 시사된다.[329] 또한, 피질 탈수초 및 수막염성이 보고되어 인지 기능 장애와의 관련성이 제기되고 있다.

아스트로사이트(astrocyte)는 시냅스, 랑비에르 괄륜, 혈액-뇌 장벽과 연결될 수 있는 신경교 세포이며, 다발성 경화증 급성기 탈수초 병소에서 비대해진 형태로 관찰된다. 과거에는 다발성 경화증에서 축삭이 보존되는 것으로 여겨졌으나, 활동성 탈수초 병소에서 축삭 손상이 보고되었다.[337] 수초 재생은 실험 동물 및 전자 현미경 연구를 통해 증명되었으며, 탈수초 병변의 가장자리/경계 부위에서 주로 관찰되지만 병소 중심부에서도 발생할 수 있다.

5. 증상

다발성 경화증의 증상은 매우 다양하며, 중추신경계의 어느 부분에 병변이 생기는지에 따라 달라진다.[357] 환자마다 증상이 다르고, 같은 환자라도 시간에 따라 증상의 정도나 기간이 변한다.[354]

흔한 증상으로는 목을 구부릴 때 척수를 따라 전기가 흐르는 듯한 느낌을 받는 레미테 징후(Lhemitte sign)가 있다. 이는 말이집의 손상으로 인해 나타난다.[354] 시신경 손상으로 인한 한쪽 눈의 실명, 겉질척수로(corticospinal tract) 손상으로 인한 운동 장애 및 마비, 체성감각신경 손상, 안측세로다발(medial longitudinal fasciculus, MLF) 손상으로 인한 복시(겹쳐보임), 전정기관 손상으로 인한 어지러움 등이 흔하게 나타난다.[357]

피로는 다발성 경화증의 가장 흔한 증상 중 하나로, 환자의 약 65%가 경험한다.[26][27][28] 자율 신경계, 시각, 운동 및 감각 문제도 흔하게 나타난다.[5] 사지의 감각 상실 또는 감각 변화(저림, 핀으로 찌르는 듯한 느낌, 마비), 사지 운동 약화/통증, 시력 흐림,[29] 과장된 반사 작용, 근육 경련, 보행 장애, 협응 및 균형 장애(운동 실조), 언어 장애[30] 또는 연하곤란, 시각 문제(시신경염은 눈 통증 및 시력 상실,[31] 안구 진탕은 복시로 나타남), 방광 및 장 장애(예: 요실금 또는 대변 실금 또는 정체) 등이 나타날 수 있다.[5]

사고력 장애와 우울증이나 감정 기복과 같은 정서적 문제도 흔하며,[5][34] 정보 처리 속도 저하, 기억력 저하, 집행 기능 저하 등이 나타날 수 있다.[35][36][37]

평소보다 높은 온도에 노출되면 증상이 악화되는 우토프 현상과 레미테 징후는 다발성 경화증의 특징적인 증상이다.[5] 양측성 내핵 안구 마비는 드물지만 다발성 경화증을 시사하는 증상 중 하나이다.[38]

다발성 경화증 환자의 60% 이상은 체온 변화가 증상에 영향을 미친다고 생각하며,[39][40][41][42] 이는 다발성 경화증 피로의 원인 중 하나로 여겨진다.

다발성 경화증은 중추신경계의 여러 부위에 병소가 발생하여 다양한 신경학적 이상 증상을 유발한다. 특이적인 증상은 없으며, 환자마다 증상의 종류, 정도, 기간이 다르게 나타난다.[354]

병변 위치에 따라 시신경 손상으로 인한 한쪽 눈 실명, 겉질척수로(corticospinal tract) 손상으로 인한 운동 장애 및 마비, 체성감각신경 손상, 안측세로다발(medial longitudinal fasciculus, MLF) 손상으로 인한 복시(겹쳐보임), 전정기관 손상으로 인한 어지러움 등이 나타날 수 있다.[357]

피로는 다발성 경화증 환자의 약 65%가 경험하는 가장 흔한 증상 중 하나이며,[26][27] 이 중 일부는 피로를 가장 힘든 증상으로 꼽는다.[28] 자율 신경계, 시각, 운동 및 감각 문제도 흔하게 나타난다.[5]

그 외에도 사지의 국소적 감각 상실 또는 감각 변화, 사지 운동 약화/통증, 시력 흐림,[29] 과장된 반사 작용, 근육 경련, 보행 장애, 협응 및 균형 장애(운동 실조), 언어 장애[30] 또는 연하곤란, 시각 문제(시신경염, 안구 진탕), 방광 및 장 장애 등이 나타날 수 있다.[5] 인지 기능 장애, 우울증, 감정 기복과 같은 정서적 문제도 흔하게 동반된다.[5][34]

일본에서는 시력 저하가 가장 흔하며, 상하지 운동 마비, 사지 및 경부 감각 이상 등의 저림감이 그 뒤를 잇는다. 서구에 비해 일본인의 경우 급성 횡단성 척수 장애의 빈도가 높고, 반대로 운동 실조나 의도 진전의 빈도는 낮다.

다발성 경화증의 초기 증상은 다음과 같다.

- 레르미트 징후: 경수가 손상된 경우, 목을 앞으로 구부리면 어깨에서 등, 척추를 따라 아래쪽으로 방사되는 전기 충격과 같은 통증이 발생한다.

- 시신경염: 다발성 경화증의 25%에서 초기 증상으로 나타나며, 시력 저하, 시야 이상, 중심 암점이 특징적이다.

- 복시: 안구 운동 장애로 인해 발생하며, 핵간성 안구 마비 또는 외전 신경 장애에 의해 발생한다. 다발성 경화증에서는 양측성 핵간성 안구 마비가 특징적이다.

- 우토프 징후: 장시간 목욕, 뜨거운 음식 섭취, 햇볕 아래 외출 등으로 인해 시력 저하나 근력 저하 등 마비 증상이 나타나거나 악화되는 현상이다.

- 급성 척수염(횡단성 척수염): 다발성 경화증의 경우 척수염은 좌우 비대칭으로 발생하고 불완전한 경우가 많다.

- 사지의 근력 저하

- 경련

- 감각 장애

- 소뇌 운동 실조: 안진, 단절성 언어, 의도 진전은 샤르코의 삼주증으로 알려져 있다.

- 방광 직장 장애

- 인지 기능 장애

- 피로감

다발성 경화증은 중추신경계의 여러 부위에 병소가 발생하여 다양한 신경학적 이상 증상을 보인다.[354] 증상은 사람마다 다르고, 같은 사람이더라도 시간, 증상의 정도, 기간에 따라 다르게 나타난다.[354] 흔한 증상으로는 목을 구부릴 때 척수를 따라 전기가 흐르는 듯한 느낌을 받는 레미테 징후(Lhemitte sign)가 있다.[354]

병소 위치에 따라 나타나는 흔한 증상으로는 시신경 손상으로 인한 한쪽 눈 실명, 겉질척수로(corticospinal tract) 손상에 따른 운동 장애 및 마비, 체성감각신경 손상, 안측세로다발(medial longitudinal fasciculus, MLF) 손상에 의한 복시(겹쳐보임), 전정기관 손상으로 인한 어지러움 등이 있다.[357]

다발성 경화증은 다음과 같이 네 가지로 분류된다.[263]

- 재발-완화형: 증상 악화(재발)와 안정(완화)이 반복되는 양상으로, 수개월에서 수년간 지속되기도 한다. 재발 원인은 불명확한 경우가 많지만, 인플루엔자와 같은 감염증이 원인이 되기도 한다.

- 일차성 진행형: 완화되지 않고 점차 병세가 진행되지만, 병세가 진행되지 않는 일시적인 정체기가 있다.

- 이차성 진행형: 발병 초기에는 재발과 완화가 반복되지만, 서서히 진행된다.

- 진행-재발형: 드물게 나타나며, 병세는 점차 진행되지만 갑작스러운 재발을 동반한다.

다발성 경화증은 완화와 재발을 반복하는 중추신경계의 염증성 탈수초성 질환으로, 주로 축삭 변성을 동반한다.[263] 병변 부위에 따라 증상의 개인차가 크고, 같은 사람이라도 증상 변화가 크다.[263] 중추신경계 탈수초 질환 중 가장 흔하며, 염증, 탈수초, 교세포증을 삼주증으로 하고 완화, 재발, 진행성 경과를 보인다.

건강한 젊은 성인에게 주로 발병하며, 때로는 발병 수 주에서 수개월 동안 피로, 권태감, 근육통, 관절통이 나타나기도 한다. 초기 발병 양상은 뇌졸중처럼 수분에서 수 시간 만에 급격히 발병하는 경우가 약 20% 정도이다. 30%는 1일에서 수일간, 20%는 수주에서 수개월에 걸쳐 증상이 진행된다. 발병이 명확하지 않은 채 서서히 증상이 진행되어 수개월에서 수년에 걸쳐 만성적 또는 간헐적으로 증상이 진행되는 경우도 있다(PPMS).

발병 유발 요인은 없는 경우가 많지만, 과로, 스트레스, 감염 등이 거론된다. 임신 중에는 재발이 적고, 출산 후에 재발하는 경우가 많다. 전구 증상이 없는 경우가 많지만, 때때로 두통, 발열, 감기 증상, 메스꺼움, 구토 등이 약 10% 정도에서 나타난다. 또한, 과호흡이나 동작 시 갑자기 구음 장애나 운동 실조, 사지 저림이나 가려움증 등 돌발성 발작이 나타날 수 있다.

초기 증상은 탈수초 병소의 부위에 따라 다양하다. 신경학적 소견에서는 증상이 없다고 생각되었던 부위에도 이상이 나타나는 경우가 있다. 실제로 자각 증상이 한쪽에만 있어도 신경학적 소견에서는 양쪽에 이상이 나타나는 경우도 있다. 사지 저림은 초기 다발성 경화증 환자의 약 50%에서 나타난다. 등 아래쪽의 극심한 통증은 병변 부위와의 관련은 불명확하지만 자주 나타난다.

일본에서는 시력 저하가 가장 많고, 상하지 운동 마비, 사지 및 경부 감각 이상 등의 저림감이 그 뒤를 잇는다. 발병 상태는 1~3일 만에 신경 증상이 완성되는 급성 또는 아급성이 많다. 전 경과 중 나타나는 빈도는 시력 저하나 시신경 위축이 많다. 다발성 경화증에서는 중추신경 장애에 기인하는 증상이라면 어떤 것이든 나타날 수 있다.

서구에 비해 일본인의 경우 급성 횡단성 척수 장애의 빈도가 높고, 반대로 운동 실조나 의도 진전의 빈도는 낮다. 시신경염이 양측에 발생하여 실명에 이르는 현저한 시력 저하를 나타내는 경우에는 다발성 경화증보다 시신경 척수염의 가능성이 높다. 다발성 경화증 진단 후에는 많은 신경 증상이 주기적으로 발생할 수 있다. 전신형 다발성 경화증에서는 약 절반 정도에서 시신경염, 뇌간, 대뇌, 척수 장애의 증상이나 징후가 다양한 정도로 나타난다. 30~40% 정도에서 사지에 심부 감각 이상이나 척수성 운동 실조가 발생한다(척수형). 소뇌형 또는 연수교뇌소뇌형은 약 5% 정도에서만 나타난다.

- 레르미트 징후: 경수가 손상된 경우, 경부를 수동적으로 굽히면 어깨에서 등으로 척주를 따라 아래쪽으로 방사되는 전기 충격과 같은 통증(전격통)이 발생한다.

- 시신경염: 다발성 경화증의 25%에서 초기 증상으로 안구 뒤쪽 시신경염이 나타난다. 시력 저하, 시야 이상, 중심 암점이 특징적이다.

- 복시: 안근 마비로 발생하며, 핵간성 안근 마비 또는 외전 신경 장애에 의해 발생하는 안구 운동 장애이다. 다발성 경화증에서는 핵간성 안구 마비가 양측성으로 발생하는 것이 특징이다. 이 외에도 수평성 주시 마비, 일안반 수평 주시 마비 증후군(one and a half syndrome: 수평성 주시 마비와 같은 쪽의 핵간성 안근 마비), 후천성 진자형 안진 등이 있다.

- 우토프 징후: 장시간 목욕, 뜨거운 음식 섭취, 햇볕 아래 외출 등의 결과 시력 저하나 근력 저하 등 마비 증상이 나타나거나 악화되는 것이다. 우토프 징후 자체가 초기 증상이 되는 경우도 있다. 이것은 이미 전도 효율이 저하된 손상된 신경이 체온 상승에 따라 전도 효율이 더욱 악화되기 때문으로 생각되며, 일반적으로 냉각하면 회복된다.

- 급성 척수염(횡단성 척수염): 다발성 경화증의 경우 척수염은 좌우 비대칭으로 발생하고 불완전한 경우가 많다. 급성 척수염만 나타나고 다른 탈수초성 병변이 없다면 전신성 홍반 루푸스나 혼합성 결합 조직병, 항인지질 항체 증후군의 가능성도 고려해야 한다.

- 사지의 근력 저하

- 경련

- 감각 장애: Uldry 등의 연구[312]에 따르면 척수 병변과 감각 장애의 상관관계는 46.4%가 일치하며, 14.2%는 아마도 일치한다고 보고 있다. 특히 감각 장애의 분포가 다발신경병증의 패턴을 취하는 위다발신경염형의 존재도 알려져 있으며,[313] 말초신경병증도 감별 진단에 포함된다. 요통이나 통증성 강직성 경련(painful tonic spasm) 발작이 나타나는 경우가 있다.

- 소뇌 운동 실조: 안진, 단절성 언어, 의도 진전은 샤르코의 삼주증으로 알려져 있다.

- 방광 직장 장애

- 인지 기능 장애

- 피로감

5. 1. 흔한 증상

다발성 경화증의 증상은 매우 다양하며, 중추신경계의 어느 부분에 병변이 생기는지에 따라 달라진다.[357] 환자마다 증상이 다르고, 같은 환자라도 시간에 따라 증상의 정도나 기간이 변한다.[354]흔한 증상으로는 목을 구부릴 때 척수를 따라 전기가 흐르는 듯한 느낌을 받는 레미테 징후(Lhemitte sign)가 있다. 이는 말이집의 손상으로 인해 나타난다.[354] 시신경 손상으로 인한 한쪽 눈의 실명, 겉질척수로(corticospinal tract) 손상으로 인한 운동 장애 및 마비, 체성감각신경 손상, 안측세로다발(medial longitudinal fasciculus, MLF) 손상으로 인한 복시(겹쳐보임), 전정기관 손상으로 인한 어지러움 등이 흔하게 나타난다.[357]

피로는 다발성 경화증의 가장 흔한 증상 중 하나로, 환자의 약 65%가 경험한다.[26][27][28] 자율 신경계, 시각, 운동 및 감각 문제도 흔하게 나타난다.[5] 사지의 감각 상실 또는 감각 변화(저림, 핀으로 찌르는 듯한 느낌, 마비), 사지 운동 약화/통증, 시력 흐림,[29] 과장된 반사 작용, 근육 경련, 보행 장애, 협응 및 균형 장애(운동 실조), 언어 장애[30] 또는 연하곤란, 시각 문제(시신경염은 눈 통증 및 시력 상실,[31] 안구 진탕은 복시로 나타남), 방광 및 장 장애(예: 요실금 또는 대변 실금 또는 정체) 등이 나타날 수 있다.[5]

사고력 장애와 우울증이나 감정 기복과 같은 정서적 문제도 흔하며,[5][34] 정보 처리 속도 저하, 기억력 저하, 집행 기능 저하 등이 나타날 수 있다.[35][36][37]

평소보다 높은 온도에 노출되면 증상이 악화되는 우토프 현상과 레미테 징후는 다발성 경화증의 특징적인 증상이다.[5] 양측성 내핵 안구 마비는 드물지만 다발성 경화증을 시사하는 증상 중 하나이다.[38]

다발성 경화증 환자의 60% 이상은 체온 변화가 증상에 영향을 미친다고 생각하며,[39][40][41][42] 이는 다발성 경화증 피로의 원인 중 하나로 여겨진다.[94][95][96]

5. 2. 특징적인 증상

다발성 경화증은 중추신경계의 여러 부위에 병소가 발생하여 다양한 신경학적 이상 증상을 유발한다. 특이적인 증상은 없으며, 환자마다 증상의 종류, 정도, 기간이 다르게 나타난다.[354]흔한 증상으로는 목을 구부릴 때 척수를 따라 전기가 흐르는 듯한 느낌을 받는 레미테 징후(Lhemitte sign)가 있다. 이는 말이집 탈락으로 인한 신경섬유 자극 때문에 발생한다.[354] 또한, 평소보다 높은 온도에 노출되면 증상이 악화되는 우토프 현상도 다발성 경화증의 특징적인 증상이다.[5]

병변 위치에 따라 시신경 손상으로 인한 한쪽 눈 실명, 겉질척수로(corticospinal tract) 손상으로 인한 운동 장애 및 마비, 체성감각신경 손상, 안측세로다발(medial longitudinal fasciculus, MLF) 손상으로 인한 복시(겹쳐보임), 전정기관 손상으로 인한 어지러움 등이 나타날 수 있다.[357]

피로는 다발성 경화증 환자의 약 65%가 경험하는 가장 흔한 증상 중 하나이며,[26][27] 이 중 일부는 피로를 가장 힘든 증상으로 꼽는다.[28] 자율 신경계, 시각, 운동 및 감각 문제도 흔하게 나타난다.[5]

그 외에도 사지의 국소적 감각 상실 또는 감각 변화, 사지 운동 약화/통증, 시력 흐림,[29] 과장된 반사 작용, 근육 경련, 보행 장애, 협응 및 균형 장애(운동 실조), 언어 장애[30] 또는 연하곤란, 시각 문제(시신경염, 안구 진탕), 방광 및 장 장애 등이 나타날 수 있다.[5] 인지 기능 장애, 우울증, 감정 기복과 같은 정서적 문제도 흔하게 동반된다.[5][34]

일본에서는 시력 저하가 가장 흔하며, 상하지 운동 마비, 사지 및 경부 감각 이상 등의 저림감이 그 뒤를 잇는다. 서구에 비해 일본인의 경우 급성 횡단성 척수 장애의 빈도가 높고, 반대로 운동 실조나 의도 진전의 빈도는 낮다.

다발성 경화증의 초기 증상은 다음과 같다.

- 레르미트 징후: 경수가 손상된 경우, 목을 앞으로 구부리면 어깨에서 등, 척추를 따라 아래쪽으로 방사되는 전기 충격과 같은 통증이 발생한다.

- 시신경염: 다발성 경화증의 25%에서 초기 증상으로 나타나며, 시력 저하, 시야 이상, 중심 암점이 특징적이다.

- 복시: 안구 운동 장애로 인해 발생하며, 핵간성 안구 마비 또는 외전 신경 장애에 의해 발생한다. 다발성 경화증에서는 양측성 핵간성 안구 마비가 특징적이다.

- 우토프 징후: 장시간 목욕, 뜨거운 음식 섭취, 햇볕 아래 외출 등으로 인해 시력 저하나 근력 저하 등 마비 증상이 나타나거나 악화되는 현상이다.

- 급성 척수염(횡단성 척수염): 다발성 경화증의 경우 척수염은 좌우 비대칭으로 발생하고 불완전한 경우가 많다.

- 사지의 근력 저하

- 경련

- 감각 장애

- 소뇌 운동 실조: 안진, 단절성 언어, 의도 진전은 샤르코의 삼주증으로 알려져 있다.

- 방광 직장 장애

- 인지 기능 장애

- 피로감

5. 3. 한국인에게 흔한 증상

다발성 경화증은 중추신경계의 여러 부위에 병소가 발생하여 다양한 신경학적 이상 증상을 보인다.[354] 증상은 사람마다 다르고, 같은 사람이더라도 시간, 증상의 정도, 기간에 따라 다르게 나타난다.[354] 흔한 증상으로는 목을 구부릴 때 척수를 따라 전기가 흐르는 듯한 느낌을 받는 레미테 징후(Lhemitte sign)가 있다.[354]병소 위치에 따라 나타나는 흔한 증상으로는 시신경 손상으로 인한 한쪽 눈 실명, 겉질척수로(corticospinal tract) 손상에 따른 운동 장애 및 마비, 체성감각신경 손상, 안측세로다발(medial longitudinal fasciculus, MLF) 손상에 의한 복시(겹쳐보임), 전정기관 손상으로 인한 어지러움 등이 있다.[357]

다발성 경화증은 다음과 같이 네 가지로 분류된다.[263]

- 재발-완화형: 증상 악화(재발)와 안정(완화)이 반복되는 양상으로, 수개월에서 수년간 지속되기도 한다. 재발 원인은 불명확한 경우가 많지만, 인플루엔자와 같은 감염증이 원인이 되기도 한다.

- 일차성 진행형: 완화되지 않고 점차 병세가 진행되지만, 병세가 진행되지 않는 일시적인 정체기가 있다.

- 이차성 진행형: 발병 초기에는 재발과 완화가 반복되지만, 서서히 진행된다.

- 진행-재발형: 드물게 나타나며, 병세는 점차 진행되지만 갑작스러운 재발을 동반한다.

다발성 경화증은 완화와 재발을 반복하는 중추신경계의 염증성 탈수초성 질환으로, 주로 축삭 변성을 동반한다.[263] 병변 부위에 따라 증상의 개인차가 크고, 같은 사람이라도 증상 변화가 크다.[263] 중추신경계 탈수초 질환 중 가장 흔하며, 염증, 탈수초, 교세포증을 삼주증으로 하고 완화, 재발, 진행성 경과를 보인다.

건강한 젊은 성인에게 주로 발병하며, 때로는 발병 수 주에서 수개월 동안 피로, 권태감, 근육통, 관절통이 나타나기도 한다. 초기 발병 양상은 뇌졸중처럼 수분에서 수 시간 만에 급격히 발병하는 경우가 약 20% 정도이다. 30%는 1일에서 수일간, 20%는 수주에서 수개월에 걸쳐 증상이 진행된다. 발병이 명확하지 않은 채 서서히 증상이 진행되어 수개월에서 수년에 걸쳐 만성적 또는 간헐적으로 증상이 진행되는 경우도 있다(PPMS).

발병 유발 요인은 없는 경우가 많지만, 과로, 스트레스, 감염 등이 거론된다. 임신 중에는 재발이 적고, 출산 후에 재발하는 경우가 많다. 전구 증상이 없는 경우가 많지만, 때때로 두통, 발열, 감기 증상, 메스꺼움, 구토 등이 약 10% 정도에서 나타난다. 또한, 과호흡이나 동작 시 갑자기 구음 장애나 운동 실조, 사지 저림이나 가려움증 등 돌발성 발작이 나타날 수 있다.

초기 증상은 탈수초 병소의 부위에 따라 다양하다. 신경학적 소견에서는 증상이 없다고 생각되었던 부위에도 이상이 나타나는 경우가 있다. 실제로 자각 증상이 한쪽에만 있어도 신경학적 소견에서는 양쪽에 이상이 나타나는 경우도 있다. 사지 저림은 초기 다발성 경화증 환자의 약 50%에서 나타난다. 등 아래쪽의 극심한 통증은 병변 부위와의 관련은 불명확하지만 자주 나타난다.

일본에서는 시력 저하가 가장 많고, 상하지 운동 마비, 사지 및 경부 감각 이상 등의 저림감이 그 뒤를 잇는다. 발병 상태는 1~3일 만에 신경 증상이 완성되는 급성 또는 아급성이 많다. 전 경과 중 나타나는 빈도는 시력 저하나 시신경 위축이 많다. 다발성 경화증에서는 중추신경 장애에 기인하는 증상이라면 어떤 것이든 나타날 수 있다.

서구에 비해 일본인의 경우 급성 횡단성 척수 장애의 빈도가 높고, 반대로 운동 실조나 의도 진전의 빈도는 낮다. 시신경염이 양측에 발생하여 실명에 이르는 현저한 시력 저하를 나타내는 경우에는 다발성 경화증보다 시신경 척수염의 가능성이 높다. 다발성 경화증 진단 후에는 많은 신경 증상이 주기적으로 발생할 수 있다. 전신형 다발성 경화증에서는 약 절반 정도에서 시신경염, 뇌간, 대뇌, 척수 장애의 증상이나 징후가 다양한 정도로 나타난다. 30~40% 정도에서 사지에 심부 감각 이상이나 척수성 운동 실조가 발생한다(척수형). 소뇌형 또는 연수교뇌소뇌형은 약 5% 정도에서만 나타난다.

- 레르미트 징후: 경수가 손상된 경우, 경부를 수동적으로 굽히면 어깨에서 등으로 척주를 따라 아래쪽으로 방사되는 전기 충격과 같은 통증(전격통)이 발생한다.

- 시신경염: 다발성 경화증의 25%에서 초기 증상으로 안구 뒤쪽 시신경염이 나타난다. 시력 저하, 시야 이상, 중심 암점이 특징적이다.

- 복시: 안근 마비로 발생하며, 핵간성 안근 마비 또는 외전 신경 장애에 의해 발생하는 안구 운동 장애이다. 다발성 경화증에서는 핵간성 안구 마비가 양측성으로 발생하는 것이 특징이다. 이 외에도 수평성 주시 마비, 일안반 수평 주시 마비 증후군(one and a half syndrome: 수평성 주시 마비와 같은 쪽의 핵간성 안근 마비), 후천성 진자형 안진 등이 있다.

- 우토프 징후: 장시간 목욕, 뜨거운 음식 섭취, 햇볕 아래 외출 등의 결과 시력 저하나 근력 저하 등 마비 증상이 나타나거나 악화되는 것이다. 우토프 징후 자체가 초기 증상이 되는 경우도 있다. 이것은 이미 전도 효율이 저하된 손상된 신경이 체온 상승에 따라 전도 효율이 더욱 악화되기 때문으로 생각되며, 일반적으로 냉각하면 회복된다.

- 급성 척수염(횡단성 척수염): 다발성 경화증의 경우 척수염은 좌우 비대칭으로 발생하고 불완전한 경우가 많다. 급성 척수염만 나타나고 다른 탈수초성 병변이 없다면 전신성 홍반 루푸스나 혼합성 결합 조직병, 항인지질 항체 증후군의 가능성도 고려해야 한다.

- 사지의 근력 저하

- 경련

- 감각 장애: Uldry 등의 연구[312]에 따르면 척수 병변과 감각 장애의 상관관계는 46.4%가 일치하며, 14.2%는 아마도 일치한다고 보고 있다. 특히 감각 장애의 분포가 다발신경병증의 패턴을 취하는 위다발신경염형의 존재도 알려져 있으며,[313] 말초신경병증도 감별 진단에 포함된다. 요통이나 통증성 강직성 경련(painful tonic spasm) 발작이 나타나는 경우가 있다.

- 소뇌 운동 실조: 안진, 단절성 언어, 의도 진전은 샤르코의 삼주증으로 알려져 있다.

- 방광 직장 장애

- 인지 기능 장애

- 피로감

6. 유형

다발성 경화증은 여러 증상들의 악화와 완화를 반복하게 된다. 가장 일반적인 유형은 재발-완화반복성 다발성경화증(relapsing-remitting MS)이다. 이것이 진행되어 신경계의 손상이 축적되고 회복은 더뎌지게 되면 만성 퇴행성 질환과 같은 양상으로 지속적으로 악화되는데 이것을 이차진행성 다발성경화증(secondary progressive MS)라고 한다. 발병 후 처음부터 뚜렷한 재발 없이 점진적으로 진행하는 경우는 일차진행성 다발성경화증(primary progressive MS)라고 한다.[354]

여러 가지 표현형(일반적으로 "유형"이라고 함) 또는 진행 패턴이 설명되어 있다. 표현형은 질병의 과거 경과를 사용하여 미래 경과를 예측하려고 시도한다. 표현형은 예후뿐만 아니라 치료 결정에도 중요하다.

다발성 경화증 임상 시험에 대한 국제 자문 위원회는 루블린 분류로 알려진 내용에서 2013년 개정된[115][116] 다발성 경화증의 네 가지 유형을 설명한다.

- 임상적으로 격리된 증후군(CIS)

- 재발-완화형 다발성 경화증 (RRMS)

- 일차 진행형 다발성 경화증 (PPMS)

- 이차 진행형 다발성 경화증 (SPMS)

=== 재발-완화형 다발성 경화증 (RRMS) ===

재발-완화형 다발성 경화증(RRMS)은 예측할 수 없는 재발이 반복되고, 그 후 수개월에서 수년간 상대적으로 증상이 없는 관해(寬解) 기간이 이어지는 것이 특징이다.[5] 발작 중에 발생하는 결손은 해결될 수도 있고 후유증을 남길 수도 있는데, 후유증은 약 40%의 발작에서 발생하며, 질병을 앓은 기간이 길수록 더 흔하게 나타난다.[5][49]

재발은 보통 예측할 수 없으며 경고 없이 발생하지만,[5] 1년에 두 번 이상 발생하는 경우는 드물다.[5] 일부 재발은 일반적인 유발 요인에 앞서 발생하며 봄과 여름에 더 자주 발생한다.[50] 감기, 인플루엔자, 위장염과 같은 바이러스 감염은 재발 위험을 증가시키며,[5] 스트레스 또한 발병을 유발할 수 있다.[51] 반면, 예방 접종,[52][53] 모유 수유,[5] 신체적 외상,[54] 우호프 현상은 입원이 필요한 재발률에 영향을 미치지 않는다.[50]

다발성 경화증은 증상의 악화와 완화를 반복하며, 가장 일반적인 유형이 바로 재발-완화형이다. 이는 전체 다발성 경화증 환자의 80%에서 초기 경과를 보인다.[5]

재발-완화형 다발성 경화증은 여러 가지 질병 변형 치료제가 규제 기관의 승인을 받았으며, 이러한 치료제는 발병 횟수를 다소 감소시키는 데 효과가 있다.[133] 인터페론[134]과 글라티라머 아세테이트는 1차 치료제[49]이며 거의 동등한 효과를 보이며 재발률을 약 30% 감소시킨다.[135] 조기에 시작하는 장기 치료는 안전하며 결과를 개선한다.[136][137]

다발성 경화증의 증상으로는 경부의 수동적 전굴 시 통증이 발생하는 레르미트 징후, 안구 후 시신경염으로 인한 시력 저하, 안구 운동 장애로 인한 복시 등이 있다. 특히, 우토프 징후는 체온 상승에 따라 신경 전도 효율이 악화되어 시력 저하나 근력 저하 등의 증상이 나타나거나 악화되는 현상이다. 급성 척수염의 경우 좌우 비대칭으로 발생하고 불완전한 경우가 많으며, 사지의 근력 저하, 경련, 감각 장애, 소뇌 운동 실조, 방광 직장 장애, 인지 기능 장애, 피로감 등이 나타날 수 있다.

=== 이차 진행성 다발성 경화증 (SPMS) ===

다발성 경화증은 여러 증상들의 악화와 완화를 반복하며, 가장 일반적인 유형은 재발-완화반복성 다발성경화증(relapsing-remitting MS)이다.[354] 신경계 손상이 축적되고 회복이 더뎌지면 만성 퇴행성 질환과 같이 지속적으로 악화되는데, 이를 이차진행성 다발성경화증(secondary progressive MS, SPMS)이라고 한다.[354]

SPMS는 초기 재발-완화형(RRMS) 환자의 약 65%에서 발생하며, 급성 발작 사이에 명확한 관해 기간 없이 진행성 신경학적 감소가 나타난다.[5][11] 가끔씩 재발과 경미한 관해가 나타날 수 있다.[11] 질병 발병과 RRMS에서 SPMS로의 전환 사이의 가장 흔한 기간은 19년이다.[120] 발병 초기에는 재발과 완화가 반복되지만, 서서히 진행되는 양상을 보인다.

2011년, 미톡산트론(mitoxantrone)은 이차 진행성 다발성 경화증에 대해 승인된 최초의 약물이었다.[149] 이 환자군에서 미톡산트론은 질병 진행을 중등도로 늦추고 2년 동안 재발률을 감소시킨다는 잠정적인 증거가 있다.[150][151] 2019년, 미국에서는 이차 진행성 다발성 경화증(SPMS) 치료제로 시포니모드(siponimod)와 클라드리빈(cladribine)이 승인되었다.[152]

=== 일차 진행성 다발성 경화증 (PPMS) ===

다발성 경화증(MS)은 다양한 증상의 악화와 완화를 반복하는 질환이다. 다발성 경화증의 유형은 과 같이 재발-완화반복성 다발성경화증(RRMS), 이차진행성 다발성경화증(SPMS), 일차진행성 다발성경화증(PPMS) 등으로 나뉜다.[354]

일차 진행형 다발성 경화증(PPMS)은 발병 초기부터 뚜렷한 재발 없이 점진적으로 진행되는 유형이다.[354] 질병 환자의 약 10~20%에서 발생하며, 발병부터 장애가 점진적으로 진행되는 특징을 보인다.[49][119][11] 일시적인 정체기는 있을수 있지만, 완화되지 않고 점차 병세가 진행된다. 간혹 경미한 수준의 관해 및 개선이 나타나기도 한다.[11] 일반적인 발병 연령은 재발-완화형보다 늦은 약 40세 전후이다.[5]

PPMS는 발병이 명확하지 않은 채 서서히 증상이 진행되어 수개월에서 수년에 걸쳐 만성적 또는 간헐적으로 증상이 진행되는 경우가 있다. 2017년 3월, FDA는 성인의 일차 진행성 다발성 경화증 치료제로 오크렐리주맙(ocrelizumab)을 최초로 승인하였다.[152][153][154] 2021년 코크란 검토에 따르면, 오크렐리주맙은 일차 진행성 다발성 경화증의 증상 악화를 줄일 수 있지만, 부작용을 증가시키는 경향은 있다.[156]

=== 기타 유형 ===

다발성 경화증은 여러 증상들의 악화와 완화를 반복하며, 다양한 유형으로 나타난다.[354] 다발성 경화증의 유형은 질병의 과거 경과를 통해 미래를 예측하고, 치료 결정을 내리는 데 중요한 역할을 한다. 국제 다발성 경화증 임상 시험 자문 위원회는 루블린 분류에서 2013년 개정된 다발성 경화증의 네 가지 유형을 설명한다.[115][116]

- 임상적으로 격리된 증후군(CIS): MRI에서 보이는 단일 병변으로 특징지어지며, 다발성 경화증의 징후나 증상과 관련이 있다. CIS는 중추 신경계의 첫 번째 탈수초화 에피소드로, 최소 24시간 지속되며 염증 또는 탈수초화로 인한 중추 신경계 손상을 동반한다.[5][117] CIS를 경험한 환자의 30~70%는 이후 다발성 경화증으로 발전한다.[118]

- 재발-완화형 다발성 경화증(RRMS): 예측 불가능한 재발 후 수개월에서 수년간 상대적으로 증상이 없는 관해 기간이 이어지는 것이 특징이다. 발작 중 발생하는 결손은 회복되거나 후유증을 남길 수 있으며, 후유증은 약 40%의 발작에서 발생하고 질병 기간이 길수록 더 흔하게 나타난다.[5][49] 다발성 경화증 환자의 80%에서 초기 경과를 보인다.[5]

- 일차 진행형 다발성 경화증(PPMS): 전체 환자의 약 10~20%에서 발생하며, 초기 증상 이후 관해 없이 장애가 점진적으로 진행되는 특징을 보인다.[49][119] 관해 및 개선은 거의 없거나 가끔씩 경미하게 나타난다.[11] 발병 연령은 재발-완화형보다 늦은 약 40세 정도이다.[5]

- 이차 진행형 다발성 경화증(SPMS): 초기 RRMS 환자의 약 65%에서 발생하며, 급성 발작 사이에 명확한 관해 기간 없이 신경학적 기능이 점진적으로 감소한다.[5][11] 가끔 재발과 경미한 관해가 나타날 수 있다.[11] RRMS에서 SPMS로 전환되는 기간은 보통 19년이다.[120]

이 외에도 "고활성 MS"(HAMS),[121] "활성 이차 진행형 MS"(구 진행성 재발형),[122] "급속 진행형 PPMS"[123] 등이 있으며, 발병 사이에 증상이 항상 회복되는 "양성" MS와[124] 짧은 기간에 상당한 장애에 도달하는 악성 다발성 경화증도 있다.[125]

종양성 다발성 경화증, 발로 동심성 경화증, 쉴더 확산성 경화증, 마르부르크 다발성 경화증과 같은 비정형 변이형도 보고되었으나, 이들이 다발성 경화증의 변이형인지, 다른 질병인지에 대해서는 논쟁이 있다.[126] 데빅병과 같이 과거 다발성 경화증 변이형으로 여겨졌던 질병은 현재 다발성 경화증 범주에서 제외된다.[127]

일본에서는 다음과 같은 네 가지 유형으로 분류하기도 한다.[263]

- 재발-완화형: 증상 악화(재발)와 안정(완화)이 반복되며, 수개월에서 수년간 지속된다. 재발 원인은 불명확하거나 인플루엔자와 같은 감염증이 원인이 되기도 한다.

- 일차성 진행형: 완화 없이 점차 병세가 진행되지만, 일시적인 정체기가 있을 수 있다.

- 이차성 진행형: 발병 초기에는 재발과 완화가 반복되지만, 서서히 진행된다.

- 진행-재발형: 드물게 나타나며, 점차 진행되지만 갑작스러운 재발을 동반한다.

다발성 경화증은 완화와 재발을 반복하는 중추신경계의 염증성 탈수초성 질환으로, 주로 축삭 변성을 동반한다.[263] 병변 부위에 따라 증상이 다양하고 개인차가 크며, 같은 사람이라도 증상 변화가 크다.[263] 중추신경계 탈수초 질환 중 가장 흔하며, 염증, 탈수초, 교세포증을 특징으로 하고 완화, 재발, 진행성 경과를 보인다. 건강한 젊은 성인을 주로 침범하며, 때로는 발병 수 주에서 수개월 동안 피로, 권태감, 근육통, 관절통이 나타나기도 한다. 초기 발병 양상은 뇌졸중처럼 급격히 발병(약 20%), 1일에서 수일간 진행(30%), 수주에서 수개월에 걸쳐 진행(20%)하는 경우가 있다. 발병이 명확하지 않은 채 서서히 진행되어 만성적 또는 간헐적으로 증상이 진행되는 경우도 있다(PPMS). 과로, 스트레스, 감염 등이 발병 유발 요인으로 거론되며, 임신 중에는 재발이 적고 출산 후 재발이 잦다. 전구 증상은 없는 경우가 많지만, 때때로 두통, 발열, 감기 증상, 메스꺼움, 구토 등이 약 10% 정도에서 나타난다. 과호흡이나 동작 시 갑작스러운 구음 장애, 운동 실조, 사지 저림, 가려움증 등 돌발성 발작이 나타날 수 있다.

초기 증상은 탈수초 병소 부위에 따라 다양하며, 신경학적 소견에서는 증상이 없던 부위에도 이상이 나타나는 경우가 있다. 사지 저림은 초기 환자의 약 50%에서 나타나며, 등 아래쪽의 극심한 통증도 자주 나타난다. 일본에서는 시력 저하가 가장 흔하고, 상하지 운동 마비, 사지 및 경부 감각 이상 등이 뒤따른다. 발병 상태는 1~3일 만에 신경 증상이 완성되는 급성 또는 아급성이 많다. 전 경과 중 시력 저하나 시신경 위축이 흔하며, 중추신경 장애에 기인하는 다양한 증상이 나타날 수 있다. 서구에 비해 일본인의 경우 급성 횡단성 척수 장애 빈도가 높고, 운동 실조나 의도 진전 빈도는 낮다. 시신경 척수염은 양측성 시신경염으로 실명에 이르는 현저한 시력 저하를 나타내는 경우가 많아 다발성 경화증과 구별된다. 전신형 다발성 경화증에서는 약 절반 정도에서 시신경염, 뇌간, 대뇌, 척수 장애 증상이나 징후가 다양하게 나타나며, 30~40% 정도에서 사지에 심부 감각 이상이나 척수성 운동 실조가 발생한다. 소뇌형 또는 연수교뇌소뇌형은 약 5% 정도에서만 나타난다.

다발성 경화증에서 나타나는 특징적인 증상은 다음과 같다:

- 레르미트 징후: 경수 손상 시, 경부를 수동적으로 굽히면 어깨에서 등으로 척주를 따라 아래쪽으로 방사되는 전기 충격과 같은 통증(전격통)이 발생한다.

- 시신경염: 다발성 경화증의 25%에서 초기 증상으로 나타나며, 시력 저하, 시야 이상, 중심 암점이 특징이다.

- 복시: 안근 마비로 발생하며, 핵간성 안근 마비 또는 외전 신경 장애에 의한 안구 운동 장애이다. 다발성 경화증에서는 양측성 핵간성 안구 마비가 특징적이다. 수평성 주시 마비, 일안반 수평 주시 마비 증후군(수평성 주시 마비와 같은 쪽의 핵간성 안근 마비), 후천성 진자형 안진 등도 자주 나타난다.

- 우토프 징후: 장시간 목욕, 뜨거운 음식 섭취, 햇볕 아래 외출 등의 결과 시력 저하나 근력 저하 등 마비 증상이 나타나거나 악화되는 현상이다. 이미 전도 효율이 저하된 손상된 신경이 체온 상승으로 더욱 악화되기 때문이며, 냉각하면 회복되는 경우가 일반적이다.

- 급성 척수염(횡단성 척수염): 다발성 경화증의 경우 척수염은 좌우 비대칭으로 발생하고 불완전한 경우가 많다. 급성 척수염만 나타나고 다른 탈수초성 병변이 없다면 전신성 홍반 루푸스, 혼합성 결합 조직병, 항인지질 항체 증후군 가능성도 고려해야 한다.

- 사지의 근력 저하

- 경련

- 감각 장애: 척수 병변과 감각 장애의 상관관계는 높지 않으며,[312] 말초신경병증도 감별 진단에 포함된다.[313] 요통이나 통증성 강직성 경련 발작이 나타날 수 있다.

- 소뇌 운동 실조: 안진, 단절성 언어, 의도 진전은 샤르코의 삼주증으로 알려져 있다.

- 방광 직장 장애

- 인지 기능 장애

- 피로감

6. 1. 재발-완화형 다발성 경화증 (RRMS)

재발-완화형 다발성 경화증(RRMS)은 예측할 수 없는 재발이 반복되고, 그 후 수개월에서 수년간 상대적으로 증상이 없는 관해(寬解) 기간이 이어지는 것이 특징이다.[5] 발작 중에 발생하는 결손은 해결될 수도 있고 후유증을 남길 수도 있는데, 후유증은 약 40%의 발작에서 발생하며, 질병을 앓은 기간이 길수록 더 흔하게 나타난다.[5][49]재발은 보통 예측할 수 없으며 경고 없이 발생하지만,[5] 1년에 두 번 이상 발생하는 경우는 드물다.[5] 일부 재발은 일반적인 유발 요인에 앞서 발생하며 봄과 여름에 더 자주 발생한다.[50] 감기, 인플루엔자, 위장염과 같은 바이러스 감염은 재발 위험을 증가시키며,[5] 스트레스 또한 발병을 유발할 수 있다.[51] 반면, 예방 접종,[52][53] 모유 수유,[5] 신체적 외상,[54] 우호프 현상은 입원이 필요한 재발률에 영향을 미치지 않는다.[50]

다발성 경화증은 증상의 악화와 완화를 반복하며, 가장 일반적인 유형이 바로 재발-완화형이다. 이는 전체 다발성 경화증 환자의 80%에서 초기 경과를 보인다.[5]

재발-완화형 다발성 경화증은 여러 가지 질병 변형 치료제가 규제 기관의 승인을 받았으며, 이러한 치료제는 발병 횟수를 다소 감소시키는 데 효과가 있다.[133] 인터페론[134]과 글라티라머 아세테이트는 1차 치료제[49]이며 거의 동등한 효과를 보이며 재발률을 약 30% 감소시킨다.[135] 조기에 시작하는 장기 치료는 안전하며 결과를 개선한다.[136][137]

다발성 경화증의 증상으로는 경부의 수동적 전굴 시 통증이 발생하는 레르미트 징후, 안구 후 시신경염으로 인한 시력 저하, 안구 운동 장애로 인한 복시 등이 있다. 특히, 우토프 징후는 체온 상승에 따라 신경 전도 효율이 악화되어 시력 저하나 근력 저하 등의 증상이 나타나거나 악화되는 현상이다. 급성 척수염의 경우 좌우 비대칭으로 발생하고 불완전한 경우가 많으며, 사지의 근력 저하, 경련, 감각 장애, 소뇌 운동 실조, 방광 직장 장애, 인지 기능 장애, 피로감 등이 나타날 수 있다.

6. 2. 이차 진행성 다발성 경화증 (SPMS)

다발성 경화증은 여러 증상들의 악화와 완화를 반복하며, 가장 일반적인 유형은 재발-완화반복성 다발성경화증(relapsing-remitting MS)이다.[354] 신경계 손상이 축적되고 회복이 더뎌지면 만성 퇴행성 질환과 같이 지속적으로 악화되는데, 이를 이차진행성 다발성경화증(secondary progressive MS, SPMS)이라고 한다.[354]SPMS는 초기 재발-완화형(RRMS) 환자의 약 65%에서 발생하며, 급성 발작 사이에 명확한 관해 기간 없이 진행성 신경학적 감소가 나타난다.[5][11] 가끔씩 재발과 경미한 관해가 나타날 수 있다.[11] 질병 발병과 RRMS에서 SPMS로의 전환 사이의 가장 흔한 기간은 19년이다.[120] 발병 초기에는 재발과 완화가 반복되지만, 서서히 진행되는 양상을 보인다.

2011년, 미톡산트론(mitoxantrone)은 이차 진행성 다발성 경화증에 대해 승인된 최초의 약물이었다.[149] 이 환자군에서 미톡산트론은 질병 진행을 중등도로 늦추고 2년 동안 재발률을 감소시킨다는 잠정적인 증거가 있다.[150][151] 2019년, 미국에서는 이차 진행성 다발성 경화증(SPMS) 치료제로 시포니모드(siponimod)와 클라드리빈(cladribine)이 승인되었다.[152]

6. 3. 일차 진행성 다발성 경화증 (PPMS)

다발성 경화증(MS)은 다양한 증상의 악화와 완화를 반복하는 질환이다. 다발성 경화증의 유형은 과 같이 재발-완화반복성 다발성경화증(RRMS), 이차진행성 다발성경화증(SPMS), 일차진행성 다발성경화증(PPMS) 등으로 나뉜다.[354]일차 진행형 다발성 경화증(PPMS)은 발병 초기부터 뚜렷한 재발 없이 점진적으로 진행되는 유형이다.[354] 질병 환자의 약 10~20%에서 발생하며, 발병부터 장애가 점진적으로 진행되는 특징을 보인다.[49][119][11] 일시적인 정체기는 있을수 있지만, 완화되지 않고 점차 병세가 진행된다. 간혹 경미한 수준의 관해 및 개선이 나타나기도 한다.[11] 일반적인 발병 연령은 재발-완화형보다 늦은 약 40세 전후이다.[5]

PPMS는 발병이 명확하지 않은 채 서서히 증상이 진행되어 수개월에서 수년에 걸쳐 만성적 또는 간헐적으로 증상이 진행되는 경우가 있다. 2017년 3월, FDA는 성인의 일차 진행성 다발성 경화증 치료제로 오크렐리주맙(ocrelizumab)을 최초로 승인하였다.[152][153][154] 2021년 코크란 검토에 따르면, 오크렐리주맙은 일차 진행성 다발성 경화증의 증상 악화를 줄일 수 있지만, 부작용을 증가시키는 경향은 있다.[156]

6. 4. 기타 유형

다발성 경화증은 여러 증상들의 악화와 완화를 반복하며, 다양한 유형으로 나타난다.[354] 다발성 경화증의 유형은 질병의 과거 경과를 통해 미래를 예측하고, 치료 결정을 내리는 데 중요한 역할을 한다. 국제 다발성 경화증 임상 시험 자문 위원회는 루블린 분류에서 2013년 개정된 다발성 경화증의 네 가지 유형을 설명한다.[115][116]- 임상적으로 격리된 증후군(CIS): MRI에서 보이는 단일 병변으로 특징지어지며, 다발성 경화증의 징후나 증상과 관련이 있다. CIS는 중추 신경계의 첫 번째 탈수초화 에피소드로, 최소 24시간 지속되며 염증 또는 탈수초화로 인한 중추 신경계 손상을 동반한다.[5][117] CIS를 경험한 환자의 30~70%는 이후 다발성 경화증으로 발전한다.[118]

- 재발-완화형 다발성 경화증(RRMS): 예측 불가능한 재발 후 수개월에서 수년간 상대적으로 증상이 없는 관해 기간이 이어지는 것이 특징이다. 발작 중 발생하는 결손은 회복되거나 후유증을 남길 수 있으며, 후유증은 약 40%의 발작에서 발생하고 질병 기간이 길수록 더 흔하게 나타난다.[5][49] 다발성 경화증 환자의 80%에서 초기 경과를 보인다.[5]

- 일차 진행형 다발성 경화증(PPMS): 전체 환자의 약 10~20%에서 발생하며, 초기 증상 이후 관해 없이 장애가 점진적으로 진행되는 특징을 보인다.[49][119] 관해 및 개선은 거의 없거나 가끔씩 경미하게 나타난다.[11] 발병 연령은 재발-완화형보다 늦은 약 40세 정도이다.[5]

- 이차 진행형 다발성 경화증(SPMS): 초기 RRMS 환자의 약 65%에서 발생하며, 급성 발작 사이에 명확한 관해 기간 없이 신경학적 기능이 점진적으로 감소한다.[5][11] 가끔 재발과 경미한 관해가 나타날 수 있다.[11] RRMS에서 SPMS로 전환되는 기간은 보통 19년이다.[120]

이 외에도 "고활성 MS"(HAMS),[121] "활성 이차 진행형 MS"(구 진행성 재발형),[122] "급속 진행형 PPMS"[123] 등이 있으며, 발병 사이에 증상이 항상 회복되는 "양성" MS와[124] 짧은 기간에 상당한 장애에 도달하는 악성 다발성 경화증도 있다.[125]

종양성 다발성 경화증, 발로 동심성 경화증, 쉴더 확산성 경화증, 마르부르크 다발성 경화증과 같은 비정형 변이형도 보고되었으나, 이들이 다발성 경화증의 변이형인지, 다른 질병인지에 대해서는 논쟁이 있다.[126] 데빅병과 같이 과거 다발성 경화증 변이형으로 여겨졌던 질병은 현재 다발성 경화증 범주에서 제외된다.[127]

일본에서는 다음과 같은 네 가지 유형으로 분류하기도 한다.[263]

- 재발-완화형: 증상 악화(재발)와 안정(완화)이 반복되며, 수개월에서 수년간 지속된다. 재발 원인은 불명확하거나 인플루엔자와 같은 감염증이 원인이 되기도 한다.

- 일차성 진행형: 완화 없이 점차 병세가 진행되지만, 일시적인 정체기가 있을 수 있다.

- 이차성 진행형: 발병 초기에는 재발과 완화가 반복되지만, 서서히 진행된다.

- 진행-재발형: 드물게 나타나며, 점차 진행되지만 갑작스러운 재발을 동반한다.

다발성 경화증은 완화와 재발을 반복하는 중추신경계의 염증성 탈수초성 질환으로, 주로 축삭 변성을 동반한다.[263] 병변 부위에 따라 증상이 다양하고 개인차가 크며, 같은 사람이라도 증상 변화가 크다.[263] 중추신경계 탈수초 질환 중 가장 흔하며, 염증, 탈수초, 교세포증을 특징으로 하고 완화, 재발, 진행성 경과를 보인다. 건강한 젊은 성인을 주로 침범하며, 때로는 발병 수 주에서 수개월 동안 피로, 권태감, 근육통, 관절통이 나타나기도 한다. 초기 발병 양상은 뇌졸중처럼 급격히 발병(약 20%), 1일에서 수일간 진행(30%), 수주에서 수개월에 걸쳐 진행(20%)하는 경우가 있다. 발병이 명확하지 않은 채 서서히 진행되어 만성적 또는 간헐적으로 증상이 진행되는 경우도 있다(PPMS). 과로, 스트레스, 감염 등이 발병 유발 요인으로 거론되며, 임신 중에는 재발이 적고 출산 후 재발이 잦다. 전구 증상은 없는 경우가 많지만, 때때로 두통, 발열, 감기 증상, 메스꺼움, 구토 등이 약 10% 정도에서 나타난다. 과호흡이나 동작 시 갑작스러운 구음 장애, 운동 실조, 사지 저림, 가려움증 등 돌발성 발작이 나타날 수 있다.

초기 증상은 탈수초 병소 부위에 따라 다양하며, 신경학적 소견에서는 증상이 없던 부위에도 이상이 나타나는 경우가 있다. 사지 저림은 초기 환자의 약 50%에서 나타나며, 등 아래쪽의 극심한 통증도 자주 나타난다. 일본에서는 시력 저하가 가장 흔하고, 상하지 운동 마비, 사지 및 경부 감각 이상 등이 뒤따른다. 발병 상태는 1~3일 만에 신경 증상이 완성되는 급성 또는 아급성이 많다. 전 경과 중 시력 저하나 시신경 위축이 흔하며, 중추신경 장애에 기인하는 다양한 증상이 나타날 수 있다. 서구에 비해 일본인의 경우 급성 횡단성 척수 장애 빈도가 높고, 운동 실조나 의도 진전 빈도는 낮다. 시신경 척수염은 양측성 시신경염으로 실명에 이르는 현저한 시력 저하를 나타내는 경우가 많아 다발성 경화증과 구별된다. 전신형 다발성 경화증에서는 약 절반 정도에서 시신경염, 뇌간, 대뇌, 척수 장애 증상이나 징후가 다양하게 나타나며, 30~40% 정도에서 사지에 심부 감각 이상이나 척수성 운동 실조가 발생한다. 소뇌형 또는 연수교뇌소뇌형은 약 5% 정도에서만 나타난다.

다발성 경화증에서 나타나는 특징적인 증상은 다음과 같다:

- 레르미트 징후: 경수 손상 시, 경부를 수동적으로 굽히면 어깨에서 등으로 척주를 따라 아래쪽으로 방사되는 전기 충격과 같은 통증(전격통)이 발생한다.

- 시신경염: 다발성 경화증의 25%에서 초기 증상으로 나타나며, 시력 저하, 시야 이상, 중심 암점이 특징이다.

- 복시: 안근 마비로 발생하며, 핵간성 안근 마비 또는 외전 신경 장애에 의한 안구 운동 장애이다. 다발성 경화증에서는 양측성 핵간성 안구 마비가 특징적이다. 수평성 주시 마비, 일안반 수평 주시 마비 증후군(수평성 주시 마비와 같은 쪽의 핵간성 안근 마비), 후천성 진자형 안진 등도 자주 나타난다.

- 우토프 징후: 장시간 목욕, 뜨거운 음식 섭취, 햇볕 아래 외출 등의 결과 시력 저하나 근력 저하 등 마비 증상이 나타나거나 악화되는 현상이다. 이미 전도 효율이 저하된 손상된 신경이 체온 상승으로 더욱 악화되기 때문이며, 냉각하면 회복되는 경우가 일반적이다.

- 급성 척수염(횡단성 척수염): 다발성 경화증의 경우 척수염은 좌우 비대칭으로 발생하고 불완전한 경우가 많다. 급성 척수염만 나타나고 다른 탈수초성 병변이 없다면 전신성 홍반 루푸스, 혼합성 결합 조직병, 항인지질 항체 증후군 가능성도 고려해야 한다.

- 사지의 근력 저하

- 경련

- 감각 장애: 척수 병변과 감각 장애의 상관관계는 높지 않으며,[312] 말초신경병증도 감별 진단에 포함된다.[313] 요통이나 통증성 강직성 경련 발작이 나타날 수 있다.

- 소뇌 운동 실조: 안진, 단절성 언어, 의도 진전은 샤르코의 삼주증으로 알려져 있다.

- 방광 직장 장애

- 인지 기능 장애

- 피로감

7. 진단

진단 기준으로는 맥도날드 기준(McDonald Criteria)가 있다. 이는 임상적 진단에 덧붙여 자기공명영상 결과를 포함하여 진단한다.

다발성 경화증은 일반적으로 나타나는 징후와 증상, 그리고 이를 뒷받침하는 의료 영상 및 실험실 검사를 바탕으로 진단된다.[49] 특히 초기에는 다른 의학적 문제의 징후와 증상과 유사할 수 있기 때문에 확인하기 어려울 수 있다.[5][98]

중추성 탈수초 질환을 임상적으로 또는 영상 검사상 고려하는 경우에는 다음 세 가지 상태를 진단한다.

시신경척수염(neuromyelitis optica: NMO)은 과거 다발성 경화증의 아형(시신경척수형)으로 여겨졌던 질환이며, 특징으로는 여성에게 많고, 발병 연령이 비교적 높으며, 뇌척수액 세포와 단백질의 증가가 비교적 고도하지만 올리고클로날 밴드의 양성률은 낮다. 두부 MRI 소견이 경미하고, 척수 MRI 소견이 고도하며, 고카디오리핀 항체나 MPO-ANCA 등 자가항체의 발현 빈도가 높다. 내분비 이상을 수반하기 쉬운 특징이 있다. 검사상 '''항아쿠아포린-4(AQP4) 항체''' 양성이 특이적이며(다발성 경화증에서는 양성이 되지 않음), 다발성 경화증보다 실명에 이르는 심각한 시신경염을 일으키기 쉽지만, 급성기의 혈장교환요법(혈액정화요법)이 효과적이다. 이와 같이 다발성 경화증과는 다른 특징이 많기 때문에 현재는 별개 질환으로 취급되고 있다.

진단 기준은 1999년 Wingerchuk 기준과 2006년 개정된 동 기준이 널리 사용되고 있다.

다발성 경화증의 진단 기준으로는 맥도날드 기준(McDonald Criteria)이 널리 사용된다.[99] 이는 임상적 진단과 함께 자기공명영상(MRI) 결과를 포함하여 진단하는 방식이다.[99] 맥도날드 기준은 다양한 시점과 부위에서 나타나는 병변의 임상적, 실험적, 방사선학적 증거를 중요하게 고려한다.[99] 즉, 뇌의 서로 다른 부위에 서로 다른 시점에 병변이 나타나는 시간적(DIT) 및 공간적(DIS) 분포가 다발성 경화증 진단의 핵심이다.[88]

2017년 개정된 맥도날드 기준에 따르면, 다음과 같은 경우 다발성 경화증으로 진단할 수 있다.[88]

- MRI에서 다발성 경화증 특징적인 병변이 2개 이상 나타나고, 임상적 발작이 2회 이상 발생한 경우.

- MRI에서 다발성 경화증 특징적인 병변이 1개 나타나고, 임상적 발작이 2회 이상 발생했으며, 중추신경계(CNS)의 다른 위치에 병변이 있는 이전 발작에 대한 명확한 과거력이 있는 경우.

- MRI에서 다발성 경화증 특징적인 병변이 1개 나타나고, 임상적 발작이 2회 이상 발생했으며, 다른 CNS 부위에서 추가적인 임상적 발작 또는 MRI에서 과거 다발성 경화증 병변이 나타나 시간적 분포(DIT)가 확립된 경우.

- MRI에서 다발성 경화증 특징적인 병변이 2개 이상 나타나고, 임상적 발작이 1회 발생했으며, 추가적인 발작, MRI에서 과거 다발성 경화증 병변, 또는 뇌척수액(CSF)에서 올리고클로날 밴드(oligoclonal bands)가 존재하여 시간적 분포(DIT)가 확립된 경우.

- MRI에서 다발성 경화증 특징적인 병변이 1개 나타나고, 임상적 발작이 1회 발생했으며, 다른 CNS 부위에서 추가적인 발작 또는 MRI에서 과거 다발성 경화증 병변이 나타나 공간적 분포(DIS)가 확립되고, 추가적인 발작, MRI에서 과거 다발성 경화증 병변, 또는 뇌척수액(CSF)에서 올리고클로날 밴드가 존재하여 시간적 분포(DIT)가 확립된 경우.

과거에는 슈마허 기준(Schumacher criteria)과 포저 기준(Poser criteria)이 사용되었으나, 현재는 맥도날드 기준이 주로 사용되며 이전 기준들은 역사적인 의미를 갖는다.[100]

다발성 경화증 환자의 대부분은 초기에 단일 임상 증상, 즉 "임상적으로 분리된 증후군(clinically isolated syndrome, CIS)"을 보인다. CIS는 신경계 한 곳 이상의 부위에서 발생한 염증성 탈수초 병변으로 인해 24시간 이상 지속되는 최초의 신경 증상이다. CIS 시점에서 하나 이상의 다발성 경화증 유사 병변이 있다면, 80% 이상이 재발하여 임상적으로 확실한 다발성 경화증(CDMS)으로 진단된다. CIS 시점에서 다발성 경화증 유사 병변이 없으면, 다발성 경화증으로 이행될 확률은 약 20% 정도이다.

임상 증상 없이 건강검진 등에서 뇌 MRI 검사를 통해 우연히 발견되는 경우를 "방사선학적으로 분리된 증후군(Radiologically isolated syndrome, RIS)"이라고 한다.

다발성 경화증은 발병 초기에는 임상 증상이 경미하지만 병세가 활발하므로, 조기 치료가 중요하다. 만성 진행형이 되면 혈액-뇌 장벽의 파괴가 진행되어 약물 도달이 어려워지고, 신경 변성 요소가 더해져 치료 효과가 떨어지기 때문이다.

다발성 경화증은 임상 증상 및 MRI를 통해 염증성 탈수초에 의한 병변이 시간적(DIT) 및 공간적(DIS)으로 다발성을 나타내는 질환이다. 급성 악화를 반복하는 재발 완화형(RRMS)과 발병 시점부터 점차 병증이 진행되는 일차 진행형(PPMS)은 맥도날드 기준에 따라 MRI 및 뇌척수액 소견을 고려하여 조기 진단이 가능하다.

맥도날드 기준은 중추 신경계 병변의 DIT와 DIS를 증명하기 위한 기준이며, 발작(악화, 재발)은 중추 신경계 증상이 염증성 탈수초에 의한 것으로 24시간 이상 지속되며, 다른 발작과 30일 이상의 간격을 두어야 한다는 정의를 따른다.

다발성 경화증의 자연 경과는 다음과 같이 분류된다.

- 재발 완화형 (relapseing-remitting MS: RRMS): 재발과 완화를 반복하며, 초기 다발성 경화증의 대부분이 이 유형이다.

- 진행형:

- 일차 진행형 (primary-progressive MS: PPMS): 발병 초기부터 진행성 경과를 보인다.

- 이차 진행형 (secondary-progressive MS: SPMS): RRMS에서 발병 후 15~20년 후 재발 없이 점차 장애가 진행되는 유형이다.

유럽과 미국 백인의 경우 RRMS가 80~90%, PPMS가 10~20%를 차지하지만, 일본인의 경우 PPMS는 5% 정도이다.

다발성 경화증의 장애는 연령에 의존하며, RRMS에서는 고령자일수록 완전 회복률이 낮다. 예후 불량 인자로는 남성, 고령 발병, PPMS, 초기 운동 증상, 소뇌 증상, 방광 직장 장애, 잦은 재발, 초기 장애, 신경 기능 장애, 발병 5년 후 높은 장애 정도, MRI 병변 부하 등이 있다.

- 양성형 MS (benign MS): 발병 5~10년 후 EDSS 점수 3점 이하인 경우를 말하지만, 장기적으로 장애가 나타날 수 있다.

- 급성(극증형) MS: 다양한 증상이 단기간 내에 나타나고 의식장애를 일으켜 사망에 이를 수 있는 유형이다.

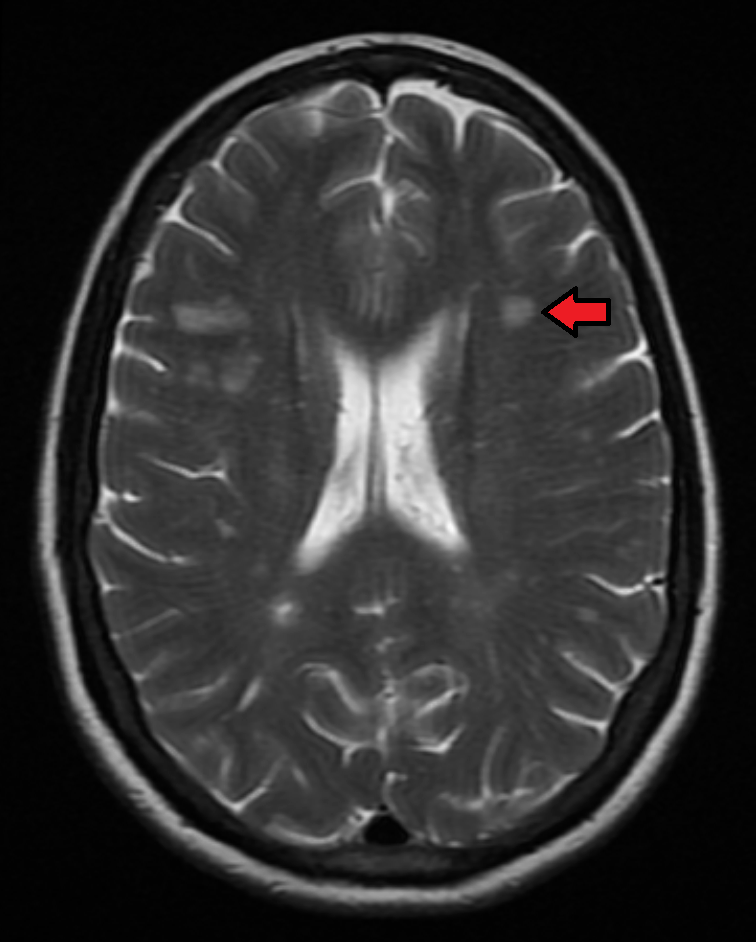

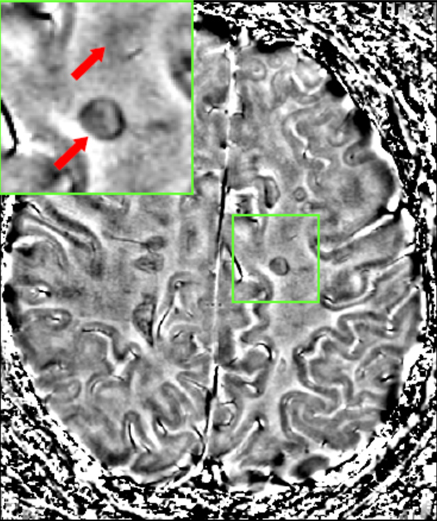

다발성 경화증 진단에는 맥도날드 기준(McDonald Criteria)이 사용되며, 임상적 진단과 함께 자기공명영상(MRI) 결과가 포함된다.[102][107] 뇌 및 척수의 MRI는 탈수초(병변 또는 판) 영역을 보여줄 수 있다. 가돌리늄을 조영제로 사용하여 활성 판을 강조하고, 증상과 관련 없는 과거 병변의 존재를 확인할 수 있다.[102][107]

조영증강 MRI를 추가하면 조기 진단이 가능하다. 무증상 Gd 증강 병변과 비조영 병변이 동시에 관찰되면 1회 MRI 검사로 시간적 다발성(DIT)을 증명할 수 있다. 추적 MRI 검사에서 새로운 T2 강조 병변 또는 Gd 증강 병변이 확인되는 경우에도 DIT를 증명할 수 있다. 공간적 다발성(DIS)에서도 MRI는 중요한 역할을 한다. 뇌실주위, 피질근방, 천막하, 척수의 4영역 중 2개 이상에서 각각 1개 이상의 T2 강조 병변이 확인되면 공간적 다발성을 증명한 것이다. 뇌실주위와 피질근방에 병변이 발생하기 쉽다.

천막상 병변은 T2 강조 영상보다 FLAIR 영상이 우수하지만, 뇌간과 기저핵의 MS 병변은 FLAIR보다 T2 강조 영상이 우수하다. 뇌실에 수직으로 존재하는 타원형 병변인 Dawson's finger는 FLAIR 영상의 시상면에서 가장 잘 확인된다. 병소의 활성도 평가를 위해 조영증강 MRI가 시행되며, open ring sign은 MS에 비교적 특이적이다. 조영증강 병변은 재발-완화형 다발성 경화증(RRMS)에서 많이 나타나고, 진행형 다발성 경화증(PPMS)에서는 적게 나타난다. T2 강조 영상에서 고신호를, T1 강조 영상에서 저신호를 나타내는 병변을 black hole이라고 한다. 시신경염을 의심할 때 관상면 MRI에서 지방억제 T2 강조 영상으로 시신경이 고신호로 나타나는 경우가 있으며, 지방억제 Gd T1 강조 영상을 촬영하기도 한다.

중심 정맥 징후(CVSs)는 다발성 경화증의 좋은 지표로 제시되었으며,[104][105][106][107] CVS에 대한 추가 연구가 진행 중이다.[109] 사후 MRI만이 대뇌 피질층과 소뇌 피질에서 수 밀리미터 이하의 병변을 시각화할 수 있다.[110] 다발성 경화증을 의심할 때는 뇌 MRI뿐만 아니라 전 척수 MRI도 촬영하며, 정기적인 MRI 촬영이 필요하다. MRI에서 이상이 발견되지 않더라도 다발성 경화증의 재발을 부정할 수 없다.

뇌척수액 검사는 중추신경계의 만성 염증 증거를 제공할 수 있다. 뇌척수액은 면역글로불린 G(IgG)의 올리고클로날 밴드를 전기영동을 통해 검사하는데, 이는 다발성 경화증 환자의 75~85%에서 발견되는 염증 표지자이다.[102][111]

특이적인 뇌척수액 내 마커는 발견되지 않았다. 뇌척수액 세포 수와 단백질은 정상인 경우가 많으며, 상승하더라도 경미하다. 세포 수가 극단적으로 많은 경우에는 오히려 다른 질환을 고려해야 한다. 특히 호중구가 우세한 경우에는 시신경척수염이 고려된다. OCB와 IgG index는 현재 다발성경화증 진단에 가장 많이 사용되는 뇌척수액 검사이며, 각각 척수강 내에서의 IgG 생성을 질적, 양적으로 평가하는 것이다. 서구의 보고에 따르면 다발성경화증의 OCB 양성률은 95%로 알려져 있지만, 일본인의 경우 70% 정도이며, 음성례 판단에도 주의가 필요하다. OCB 양성례는 CIS라면 다발성경화증으로의 이행률이 높고, 다발성경화증이라면 장애 정도의 진행이 빠르므로 예후 예측 측면에서도 중요하다. 미엘린 기본 단백질(MBP) 측정 또한 자주 시행된다.

자기공명영상 결과를 포함하는 맥도날드 기준(McDonald Criteria)으로 임상적 진단을 한다. 시각유발전위, 체성감각유발전위, 운동유발전위 검사가 다발성경화증(MS)에서 MRI로는 나타나지 않는 잠재적 병변 검출에 유용하며, 여러 유발전위 검사를 조합하여 MS 병변의 공간적 다발성을 증명하는 데 도움을 준다.

병형 분류 평가를 위해 다음 항체 측정을 필수적으로 시행한다.

- 항AQP4(aquaporin-4) 항체: 시신경척수염(NMO) 관련 질환(NMOSD) 진단에 필수적이다.

- 항MOG(myelin-oligodendrocyte glycoprotein) 항체: 감별 목적으로 시행되며, 일반적인 ELISA법으로는 어렵고 CBA법으로 측정된다. 양성이라면 급성 산재성 뇌척수염(ADEM)의 가능성을 고려한다.

7. 1. 맥도날드 기준 (McDonald Criteria)

다발성 경화증의 진단 기준으로는 맥도날드 기준(McDonald Criteria)이 널리 사용된다.[99] 이는 임상적 진단과 함께 자기공명영상(MRI) 결과를 포함하여 진단하는 방식이다.[99] 맥도날드 기준은 다양한 시점과 부위에서 나타나는 병변의 임상적, 실험적, 방사선학적 증거를 중요하게 고려한다.[99] 즉, 뇌의 서로 다른 부위에 서로 다른 시점에 병변이 나타나는 시간적(DIT) 및 공간적(DIS) 분포가 다발성 경화증 진단의 핵심이다.[88]2017년 개정된 맥도날드 기준에 따르면, 다음과 같은 경우 다발성 경화증으로 진단할 수 있다.[88]

- MRI에서 다발성 경화증 특징적인 병변이 2개 이상 나타나고, 임상적 발작이 2회 이상 발생한 경우.

- MRI에서 다발성 경화증 특징적인 병변이 1개 나타나고, 임상적 발작이 2회 이상 발생했으며, 중추신경계(CNS)의 다른 위치에 병변이 있는 이전 발작에 대한 명확한 과거력이 있는 경우.

- MRI에서 다발성 경화증 특징적인 병변이 1개 나타나고, 임상적 발작이 2회 이상 발생했으며, 다른 CNS 부위에서 추가적인 임상적 발작 또는 MRI에서 과거 다발성 경화증 병변이 나타나 시간적 분포(DIT)가 확립된 경우.

- MRI에서 다발성 경화증 특징적인 병변이 2개 이상 나타나고, 임상적 발작이 1회 발생했으며, 추가적인 발작, MRI에서 과거 다발성 경화증 병변, 또는 뇌척수액(CSF)에서 올리고클로날 밴드(oligoclonal bands)가 존재하여 시간적 분포(DIT)가 확립된 경우.

- MRI에서 다발성 경화증 특징적인 병변이 1개 나타나고, 임상적 발작이 1회 발생했으며, 다른 CNS 부위에서 추가적인 발작 또는 MRI에서 과거 다발성 경화증 병변이 나타나 공간적 분포(DIS)가 확립되고, 추가적인 발작, MRI에서 과거 다발성 경화증 병변, 또는 뇌척수액(CSF)에서 올리고클로날 밴드가 존재하여 시간적 분포(DIT)가 확립된 경우.

과거에는 슈마허 기준(Schumacher criteria)과 포저 기준(Poser criteria)이 사용되었으나, 현재는 맥도날드 기준이 주로 사용되며 이전 기준들은 역사적인 의미를 갖는다.[100]

다발성 경화증 환자의 대부분은 초기에 단일 임상 증상, 즉 "임상적으로 분리된 증후군(clinically isolated syndrome, CIS)"을 보인다. CIS는 신경계 한 곳 이상의 부위에서 발생한 염증성 탈수초 병변으로 인해 24시간 이상 지속되는 최초의 신경 증상이다. CIS 시점에서 하나 이상의 다발성 경화증 유사 병변이 있다면, 80% 이상이 재발하여 임상적으로 확실한 다발성 경화증(CDMS)으로 진단된다. CIS 시점에서 다발성 경화증 유사 병변이 없으면, 다발성 경화증으로 이행될 확률은 약 20% 정도이다.

임상 증상 없이 건강검진 등에서 뇌 MRI 검사를 통해 우연히 발견되는 경우를 "방사선학적으로 분리된 증후군(Radiologically isolated syndrome, RIS)"이라고 한다.

다발성 경화증은 발병 초기에는 임상 증상이 경미하지만 병세가 활발하므로, 조기 치료가 중요하다. 만성 진행형이 되면 혈액-뇌 장벽의 파괴가 진행되어 약물 도달이 어려워지고, 신경 변성 요소가 더해져 치료 효과가 떨어지기 때문이다.

다발성 경화증은 임상 증상 및 MRI를 통해 염증성 탈수초에 의한 병변이 시간적(DIT) 및 공간적(DIS)으로 다발성을 나타내는 질환이다. 급성 악화를 반복하는 재발 완화형(RRMS)과 발병 시점부터 점차 병증이 진행되는 일차 진행형(PPMS)은 맥도날드 기준에 따라 MRI 및 뇌척수액 소견을 고려하여 조기 진단이 가능하다.

맥도날드 기준은 중추 신경계 병변의 DIT와 DIS를 증명하기 위한 기준이며, 발작(악화, 재발)은 중추 신경계 증상이 염증성 탈수초에 의한 것으로 24시간 이상 지속되며, 다른 발작과 30일 이상의 간격을 두어야 한다는 정의를 따른다.

다발성 경화증의 자연 경과는 다음과 같이 분류된다.

- 재발 완화형 (relapseing-remitting MS: RRMS): 재발과 완화를 반복하며, 초기 다발성 경화증의 대부분이 이 유형이다.

- 진행형:

- 일차 진행형 (primary-progressive MS: PPMS): 발병 초기부터 진행성 경과를 보인다.

- 이차 진행형 (secondary-progressive MS: SPMS): RRMS에서 발병 후 15~20년 후 재발 없이 점차 장애가 진행되는 유형이다.

유럽과 미국 백인의 경우 RRMS가 80~90%, PPMS가 10~20%를 차지하지만, 일본인의 경우 PPMS는 5% 정도이다.

다발성 경화증의 장애는 연령에 의존하며, RRMS에서는 고령자일수록 완전 회복률이 낮다. 예후 불량 인자로는 남성, 고령 발병, PPMS, 초기 운동 증상, 소뇌 증상, 방광 직장 장애, 잦은 재발, 초기 장애, 신경 기능 장애, 발병 5년 후 높은 장애 정도, MRI 병변 부하 등이 있다.

- 양성형 MS (benign MS): 발병 5~10년 후 EDSS 점수 3점 이하인 경우를 말하지만, 장기적으로 장애가 나타날 수 있다.

- 급성(극증형) MS: 다양한 증상이 단기간 내에 나타나고 의식장애를 일으켜 사망에 이를 수 있는 유형이다.

7. 2. 영상 검사

다발성 경화증 진단에는 맥도날드 기준(McDonald Criteria)이 사용되며, 임상적 진단과 함께 자기공명영상(MRI) 결과가 포함된다.[102][107] 뇌 및 척수의 MRI는 탈수초(병변 또는 판) 영역을 보여줄 수 있다. 가돌리늄을 조영제로 사용하여 활성 판을 강조하고, 증상과 관련 없는 과거 병변의 존재를 확인할 수 있다.[102][107]조영증강 MRI를 추가하면 조기 진단이 가능하다. 무증상 Gd 증강 병변과 비조영 병변이 동시에 관찰되면 1회 MRI 검사로 시간적 다발성(DIT)을 증명할 수 있다. 추적 MRI 검사에서 새로운 T2 강조 병변 또는 Gd 증강 병변이 확인되는 경우에도 DIT를 증명할 수 있다. 공간적 다발성(DIS)에서도 MRI는 중요한 역할을 한다. 뇌실주위, 피질근방, 천막하, 척수의 4영역 중 2개 이상에서 각각 1개 이상의 T2 강조 병변이 확인되면 공간적 다발성을 증명한 것이다. 뇌실주위와 피질근방에 병변이 발생하기 쉽다.

천막상 병변은 T2 강조 영상보다 FLAIR 영상이 우수하지만, 뇌간과 기저핵의 MS 병변은 FLAIR보다 T2 강조 영상이 우수하다. 뇌실에 수직으로 존재하는 타원형 병변인 Dawson's finger는 FLAIR 영상의 시상면에서 가장 잘 확인된다. 병소의 활성도 평가를 위해 조영증강 MRI가 시행되며, open ring sign은 MS에 비교적 특이적이다. 조영증강 병변은 재발-완화형 다발성 경화증(RRMS)에서 많이 나타나고, 진행형 다발성 경화증(PPMS)에서는 적게 나타난다. T2 강조 영상에서 고신호를, T1 강조 영상에서 저신호를 나타내는 병변을 black hole이라고 한다. 시신경염을 의심할 때 관상면 MRI에서 지방억제 T2 강조 영상으로 시신경이 고신호로 나타나는 경우가 있으며, 지방억제 Gd T1 강조 영상을 촬영하기도 한다.

중심 정맥 징후(CVSs)는 다발성 경화증의 좋은 지표로 제시되었으며,[104][105][106][107] CVS에 대한 추가 연구가 진행 중이다.[109] 사후 MRI만이 대뇌 피질층과 소뇌 피질에서 수 밀리미터 이하의 병변을 시각화할 수 있다.[110] 다발성 경화증을 의심할 때는 뇌 MRI뿐만 아니라 전 척수 MRI도 촬영하며, 정기적인 MRI 촬영이 필요하다. MRI에서 이상이 발견되지 않더라도 다발성 경화증의 재발을 부정할 수 없다.

7. 3. 뇌척수액 검사

뇌척수액 검사는 중추신경계의 만성 염증 증거를 제공할 수 있다. 뇌척수액은 면역글로불린 G(IgG)의 올리고클로날 밴드를 전기영동을 통해 검사하는데, 이는 다발성 경화증 환자의 75~85%에서 발견되는 염증 표지자이다.[102][111]특이적인 뇌척수액 내 마커는 발견되지 않았다. 뇌척수액 세포 수와 단백질은 정상인 경우가 많으며, 상승하더라도 경미하다. 세포 수가 극단적으로 많은 경우에는 오히려 다른 질환을 고려해야 한다. 특히 호중구가 우세한 경우에는 시신경척수염이 고려된다. OCB와 IgG index는 현재 다발성경화증 진단에 가장 많이 사용되는 뇌척수액 검사이며, 각각 척수강 내에서의 IgG 생성을 질적, 양적으로 평가하는 것이다. 서구의 보고에 따르면 다발성경화증의 OCB 양성률은 95%로 알려져 있지만, 일본인의 경우 70% 정도이며, 음성례 판단에도 주의가 필요하다. OCB 양성례는 CIS라면 다발성경화증으로의 이행률이 높고, 다발성경화증이라면 장애 정도의 진행이 빠르므로 예후 예측 측면에서도 중요하다. 미엘린 기본 단백질(MBP) 측정 또한 자주 시행된다.

7. 4. 기타 검사

자기공명영상 결과를 포함하는 맥도날드 기준(McDonald Criteria)으로 임상적 진단을 한다. 시각유발전위, 체성감각유발전위, 운동유발전위 검사가 다발성경화증(MS)에서 MRI로는 나타나지 않는 잠재적 병변 검출에 유용하며, 여러 유발전위 검사를 조합하여 MS 병변의 공간적 다발성을 증명하는 데 도움을 준다.병형 분류 평가를 위해 다음 항체 측정을 필수적으로 시행한다.

- 항AQP4(aquaporin-4) 항체: 시신경척수염(NMO) 관련 질환(NMOSD) 진단에 필수적이다.

- 항MOG(myelin-oligodendrocyte glycoprotein) 항체: 감별 목적으로 시행되며, 일반적인 ELISA법으로는 어렵고 CBA법으로 측정된다. 양성이라면 급성 산재성 뇌척수염(ADEM)의 가능성을 고려한다.

8. 치료

다발성 경화증의 치료법은 아직 발견되지 않았지만, 여러 치료법이 효과적인 것으로 입증되었다. 여러 가지 효과적인 치료법을 통해 발병 횟수와 질병 진행 속도를 줄일 수 있다.[22] 치료의 주요 목표는 발병 후 기능 회복, 새로운 발병 예방, 장애 예방이다. 일반적으로 첫 번째 발병 후 MRI에서 두 개 이상의 병변이 관찰될 경우 약물 치료를 시작하는 것이 권장된다.[128]

다발성 경화증 치료에 처음 사용 승인된 약물은 효과가 미미했지만, 내약성이 좋지 않고 많은 부작용이 있었다.[4] 그러나 안전성과 내약성이 향상된 여러 치료법이 도입되어[22] 다발성 경화증의 예후가 개선되었다.

다른 의학적 치료와 마찬가지로 다발성 경화증 치료에 사용되는 약물은 여러 가지 부작용이 있다. 효능을 뒷받침하는 증거가 부족함에도 불구하고, 일부 사람들은 대체 치료법을 추구한다.

다발성 경화증의 치료는 크게 급성기 치료, 장기적 질병 완화 치료, 대증요법으로 나뉜다.[5]

=== 급성기 치료 ===

다발성 경화증의 급성 악화기에는 메틸프레드니솔론과 같은 고용량의 정맥 코르티코스테로이드 투여가 일반적인 치료법이며,[5] 경구용 코르티코스테로이드도 유사한 효능과 안전성을 보인다.[129] 코르티코스테로이드 치료는 단기적으로 증상 완화에 효과적이지만, 장기적인 회복에는 큰 영향을 미치지 않는다.[130][131] 2020년 현재 시신경염에서 장기적인 이점은 불분명하다.[132][31]

시신경척수염(NMO) 진단 후, 급성 악화기에는 스테로이드 펄스 요법이 권장된다. 증상 호전이 좋지 않거나 중증 재발의 경우에는 프레드니솔론을 0.5~1.0mg/kg/day 투여하여 2~3주에 걸쳐 점차 감량하여 중단한다. 시신경척수염에서는 경구 부신피질호르몬제 복용과 면역억제제 병용이 재발 예방에 효과적이다. 정기적인 스테로이드 펄스 요법은 다발성 경화증의 뇌 위축 진행 억제에 효과적일 가능성이 있다.

코르티코스테로이드에 반응하지 않는 심각한 발작은 혈장 교환술로 치료할 수 있다.[5] 스테로이드 펄스 요법이 무효일 때는 혈액 정화 요법(아페레시스)을 검토한다. 스테로이드 치료 효과가 충분하지 않은 증례에서 조기에 고려해야 하며, 단순 혈장 교환 요법(sPE)이 시행된다. 대부분 재발-완화형 다발성 경화증(RRMS)의 급성 악화기 치료로 사용되며, 진행형 다발성 경화증(PPMS)에는 적응증이 없다.

=== 장기적인 질병 완화 치료 ===

다발성 경화증의 장기적인 질병 완화 치료는 재발-완화형 다발성 경화증(RRMS)의 발병 횟수를 줄이고 장기적인 예후를 개선하는 것을 목표로 한다.[133][136][137] 초기 치료에는 인터페론[134]과 글라티라머 아세테이트가 1차 치료제로 사용되며, 재발률을 약 30% 감소시키는 효과가 있다.[49][135] 조기에 치료를 시작하면 더 나은 결과를 얻을 수 있다.[136][137] 임상적으로 격리된 증후군(CIS)을 인터페론으로 치료하면 임상적 다발성 경화증으로 진행될 가능성이 감소한다.[5][138][139]

최근에는 핑골리모드,[141] 테리플루노마이드,[142] 디메틸 푸마레이트[142]와 같은 새로운 약제들이 개발되었으나, 이들의 역할은 아직 명확하게 밝혀지지 않았다.[166] 또한, 질병 변형 치료법을 직접 비교하거나 장기간 추적 관찰하는 연구가 부족하여 최적의 치료법을 결정하기 어렵다.[143]

대부분의 치료제는 위약 또는 일부 다른 치료법과만 비교되었기 때문에, 치료제 간의 상대적인 효과는 불분명하다.[144] 인터페론과 글라티라머 아세테이트를 직접 비교한 연구에서는 재발률, 질병 진행, MRI 측정에서 유사하거나 미미한 차이만 나타났다.[145] 나탈리주맙, 클라드리빈, 알렘투주맙은 RRMS 환자의 재발을 감소시키는 데 효과적이다.[146] 나탈리주맙과 인터페론 베타-1a(Rebif)[147]는 위약 및 인터페론 베타-1a(Avonex)에 비해 재발을 줄일 수 있으며, 인터페론 베타-1b(Betaseron),[148] 글라티라머 아세테이트, 미톡산트론도 재발 예방 효과가 있다.[144] 나탈리주맙은 2년간 치료 시 RRMS 환자의 장애 진행을 늦추는 효과가 있다.[146] 모든 약물은 유해 반응과 관련이 있으므로, 위험 대비 효용을 고려해야 한다.[144][146]

인터페론 베타(IFNβ)는 Th1형 면역 반응을 Th2형으로 전환시켜 재발 방지 효과를 나타낸다. IFNβ-1b(베타페론)와 IFNβ-1a(아보넥스)가 있으며, 재발-완화형 다발성 경화증(RRMS)에 효과적이며, 이차성 진행형 다발성 경화증(SPMS)에도 효과를 기대할 수 있다. 조기 투여 및 장기간 투여 시 더 높은 효과를 기대할 수 있으며, 재발률을 약 30% 감소시키고 뇌 MRI상 활동성 병소 출현을 억제한다. 부작용으로는 인플루엔자 유사 증상, 주사 부위 반응, 우울증, 간 기능 장애 등이 있다.

면역억제제는 인터페론 베타 저항성 환자에게 사용될 수 있으며, 글라티라머(코파키손), 핑골리모드(이무세라, 지레니아), 미토크산트론(노반트론), 메토트렉세이트(메소트렉세이트), 아자티오프린(이무란, 아사닌), 시클로포스파미드(엔독산), 테리플루노미드, 푸마르산 디메틸(테크피데라) 등이 있다. 핑골리모드와 푸마르산 디메틸은 진행성 다초점성 백질뇌병증(PML) 발생 위험이 있으므로 신중하게 투여해야 한다.

치료 저항성 환자에게는 표적치료제인 나탈리주맙(티사브리), 알렘투주맙(마브캠퍼스), 리툭시맙, 오파투무맙(케심프타), 다클리주맙, 오피시누맙 등이 사용될 수 있다. 나탈리주맙은 PML 발생 위험이 있으므로 주의해야 한다.

2011년, 미톡산트론은 이차 진행성 다발성 경화증 치료제로 승인되었다.[149] 2017년에는 오크렐리주맙이 일차 진행성 다발성 경화증 치료제로 승인되었다.[152][153][154] 오크렐리주맙은 재발형 다발성 경화증 치료에도 사용된다.[154] 2019년에는 시포니모드와 클라드리빈이, 2020년에는 오자니모드가, 2021년에는 포네시모드가 이차 진행성 다발성 경화증 치료제로 승인되었다.[152][157] 2024년에는 오크렐리주맙/히알루로니다제가 의료용으로 승인되었다.[158][159]

최근에는 브루톤 티로신 키나아제 억제제인 토레브루티닙이 신경 변성에 효과가 있을 가능성이 보고되었다.[341][342]

=== 증상 완화 치료 ===

약물 치료와 재활 치료는 일부 증상을 개선하지만, 질병 경과 자체를 바꾸지는 못한다.[169] 신경인성 방광 기능 장애를 위한 도뇨관과 같은 보조기구는 기능적 상태 개선에 도움이 될 수 있다.[5]

다학제적 재활 프로그램은 다발성 경화증 환자의 활동과 참여를 증가시키지만, 장애 수준에는 영향을 미치지 않는다.[170] 환자의 이해와 참여를 돕기 위한 정보 제공(서면 정보, 의사결정 보조, 코칭, 교육 프로그램)은 지식을 증가시킬 수 있지만, 의사결정 및 삶의 질에 대한 영향은 불확실하다.[171] 운동[174][175][176][177]과 심리 치료[178], 인지 훈련은 기억력과 주의력에 긍정적인 효과를 보일 수 있지만, 추가적인 연구가 필요하다.[179] 완화적 접근법의 효과는 증거 부족으로 불확실하며,[180] 운동을 포함한 개입의 효과, 특히 낙상 예방 효과는 불확실하지만, 균형 기능과 이동성에 대한 효과에 대한 일부 증거가 있다.[181] 인지 행동 치료는 다발성 경화증 피로 감소에 효과가 있는 것으로 나타났다.[182] 만성 통증에 대한 비약물적 개입의 효과에 대한 증거는 불충분하지만, 약물과 함께 사용하는 것은 고려해볼 수 있다.[183] 수중치료가 유익하다는 증거도 있다.[184]

다발성 경화증과 관련된 근육 경직은 질병의 진행성과 변동적인 경과 때문에 관리하기 어려울 수 있다.[185] 근육 경직 감소에 대한 물리치료 개입(진동 개입, 전기 자극, 운동 요법, 기립 요법 및 방사형 충격파 요법(RSWT))은 안전하고 유익할 수 있다.[186]

해외에서는 칸나비노이드가 나빅시몰스(상표명 사티벡스:Sativex)로 신경병성 통증, 근육 경련, 과활동성 방광 등의 증상 완화에 사용되고 있다. 일본에서는 대마의 주요 활성 성분인 테트라히드로칸나비놀이 질병 진행을 늦춘다는 연구 결과[343]에 따라 임상 시험이 진행 중이다.

8. 1. 급성기 치료

다발성 경화증의 치료는 급성기 치료, 장기적 질병 완화 치료, 대증요법으로 나뉜다.[5] 증상이 나타나는 발작 동안에는 메틸프레드니솔론과 같은 고용량의 정맥 코르티코스테로이드 투여가 일반적인 치료법이며,[5] 경구용 코르티코스테로이드도 유사한 효능과 안전성을 보인다.[129] 코르티코스테로이드 치료는 단기적으로 증상 완화에 효과적이지만, 장기적인 회복에는 큰 영향을 미치지 않는다.[130][131] 2020년 현재 시신경염에서 장기적인 이점은 불분명하다.[132][31]다발성 경화증(MS) 또는 시신경척수염(NMO) 진단 후, 급성 악화기에는 스테로이드 펄스 요법이 권장된다. 증상 호전이 좋지 않거나 중증 재발의 경우에는 프레드니솔론을 0.5~1.0mg/kg/day 투여하여 2~3주에 걸쳐 점차 감량하여 중단한다. 시신경척수염에서는 경구 부신피질호르몬제 복용과 면역억제제 병용이 재발 예방에 효과적이다. 정기적인 스테로이드 펄스 요법은 다발성 경화증의 뇌 위축 진행 억제에 효과적일 가능성이 있다.

코르티코스테로이드에 반응하지 않는 심각한 발작은 혈장 교환술로 치료할 수 있다.[5] 스테로이드 펄스 요법이 무효일 때는 혈액 정화 요법(아페레시스)을 검토한다. 스테로이드 치료 효과가 충분하지 않은 증례에서 조기에 고려해야 하며, 단순 혈장 교환 요법(sPE)이 시행된다. 대부분 재발-완화형 다발성 경화증(RRMS)의 급성 악화기 치료로 사용되며, 진행형 다발성 경화증(PPMS)에는 적응증이 없다.

8. 2. 장기적인 질병 완화 치료

다발성 경화증의 장기적인 질병 완화 치료는 재발-완화형 다발성 경화증(RRMS)의 발병 횟수를 줄이고 장기적인 예후를 개선하는 것을 목표로 한다.[133][136][137] 초기 치료에는 인터페론[134]과 글라티라머 아세테이트가 1차 치료제로 사용되며, 재발률을 약 30% 감소시키는 효과가 있다.[49][135] 조기에 치료를 시작하면 더 나은 결과를 얻을 수 있다.[136][137] 임상적으로 격리된 증후군(CIS)을 인터페론으로 치료하면 임상적 다발성 경화증으로 진행될 가능성이 감소한다.[5][138][139]최근에는 핑골리모드,[141] 테리플루노마이드,[142] 디메틸 푸마레이트[142]와 같은 새로운 약제들이 개발되었으나, 이들의 역할은 아직 명확하게 밝혀지지 않았다.[166] 또한, 질병 변형 치료법을 직접 비교하거나 장기간 추적 관찰하는 연구가 부족하여 최적의 치료법을 결정하기 어렵다.[143]

대부분의 치료제는 위약 또는 일부 다른 치료법과만 비교되었기 때문에, 치료제 간의 상대적인 효과는 불분명하다.[144] 인터페론과 글라티라머 아세테이트를 직접 비교한 연구에서는 재발률, 질병 진행, MRI 측정에서 유사하거나 미미한 차이만 나타났다.[145] 나탈리주맙, 클라드리빈, 알렘투주맙은 RRMS 환자의 재발을 감소시키는 데 효과적이다.[146] 나탈리주맙과 인터페론 베타-1a(Rebif)[147]는 위약 및 인터페론 베타-1a(Avonex)에 비해 재발을 줄일 수 있으며, 인터페론 베타-1b(Betaseron),[148] 글라티라머 아세테이트, 미톡산트론도 재발 예방 효과가 있다.[144] 나탈리주맙은 2년간 치료 시 RRMS 환자의 장애 진행을 늦추는 효과가 있다.[146] 모든 약물은 유해 반응과 관련이 있으므로, 위험 대비 효용을 고려해야 한다.[144][146]

인터페론 베타(IFNβ)는 Th1형 면역 반응을 Th2형으로 전환시켜 재발 방지 효과를 나타낸다. IFNβ-1b(베타페론)와 IFNβ-1a(아보넥스)가 있으며, 재발-완화형 다발성 경화증(RRMS)에 효과적이며, 이차성 진행형 다발성 경화증(SPMS)에도 효과를 기대할 수 있다. 조기 투여 및 장기간 투여 시 더 높은 효과를 기대할 수 있으며, 재발률을 약 30% 감소시키고 뇌 MRI상 활동성 병소 출현을 억제한다. 부작용으로는 인플루엔자 유사 증상, 주사 부위 반응, 우울증, 간 기능 장애 등이 있다.

면역억제제는 인터페론 베타 저항성 환자에게 사용될 수 있으며, 글라티라머(코파키손), 핑골리모드(이무세라, 지레니아), 미토크산트론(노반트론), 메토트렉세이트(메소트렉세이트), 아자티오프린(이무란, 아사닌), 시클로포스파미드(엔독산), 테리플루노미드, 푸마르산 디메틸(테크피데라) 등이 있다. 핑골리모드와 푸마르산 디메틸은 진행성 다초점성 백질뇌병증(PML) 발생 위험이 있으므로 신중하게 투여해야 한다.

치료 저항성 환자에게는 표적치료제인 나탈리주맙(티사브리), 알렘투주맙(마브캠퍼스), 리툭시맙, 오파투무맙(케심프타), 다클리주맙, 오피시누맙 등이 사용될 수 있다. 나탈리주맙은 PML 발생 위험이 있으므로 주의해야 한다.

2011년, 미톡산트론은 이차 진행성 다발성 경화증 치료제로 승인되었다.[149] 2017년에는 오크렐리주맙이 일차 진행성 다발성 경화증 치료제로 승인되었다.[152][153][154] 오크렐리주맙은 재발형 다발성 경화증 치료에도 사용된다.[154] 2019년에는 시포니모드와 클라드리빈이, 2020년에는 오자니모드가, 2021년에는 포네시모드가 이차 진행성 다발성 경화증 치료제로 승인되었다.[152][157] 2024년에는 오크렐리주맙/히알루로니다제가 의료용으로 승인되었다.[158][159]

최근에는 브루톤 티로신 키나아제 억제제인 토레브루티닙이 신경 변성에 효과가 있을 가능성이 보고되었다.[341][342]

8. 3. 증상 완화 치료

다발성 경화증의 치료는 급성기 치료, 장기적 질병 완화 치료, 대증요법으로 나뉜다.[5] 약물 치료와 재활 치료는 일부 증상을 개선하지만, 질병 경과 자체를 바꾸지는 못한다.[169] 신경인성 방광 기능 장애를 위한 도뇨관과 같은 보조기구는 기능적 상태 개선에 도움이 될 수 있다.[5]다학제적 재활 프로그램은 다발성 경화증 환자의 활동과 참여를 증가시키지만, 장애 수준에는 영향을 미치지 않는다.[170] 환자의 이해와 참여를 돕기 위한 정보 제공(서면 정보, 의사결정 보조, 코칭, 교육 프로그램)은 지식을 증가시킬 수 있지만, 의사결정 및 삶의 질에 대한 영향은 불확실하다.[171] 운동[174][175][176][177]과 심리 치료[178], 인지 훈련은 기억력과 주의력에 긍정적인 효과를 보일 수 있지만, 추가적인 연구가 필요하다.[179] 완화적 접근법의 효과는 증거 부족으로 불확실하며,[180] 운동을 포함한 개입의 효과, 특히 낙상 예방 효과는 불확실하지만, 균형 기능과 이동성에 대한 효과에 대한 일부 증거가 있다.[181] 인지 행동 치료는 다발성 경화증 피로 감소에 효과가 있는 것으로 나타났다.[182] 만성 통증에 대한 비약물적 개입의 효과에 대한 증거는 불충분하지만, 약물과 함께 사용하는 것은 고려해볼 수 있다.[183] 수중치료가 유익하다는 증거도 있다.[184]

다발성 경화증과 관련된 근육 경직은 질병의 진행성과 변동적인 경과 때문에 관리하기 어려울 수 있다.[185] 근육 경직 감소에 대한 물리치료 개입(진동 개입, 전기 자극, 운동 요법, 기립 요법 및 방사형 충격파 요법(RSWT))은 안전하고 유익할 수 있다.[186]

해외에서는 칸나비노이드가 나빅시몰스(상표명 사티벡스:Sativex)로 신경병성 통증, 근육 경련, 과활동성 방광 등의 증상 완화에 사용되고 있다. 일본에서는 대마의 주요 활성 성분인 테트라히드로칸나비놀이 질병 진행을 늦춘다는 연구 결과[343]에 따라 임상 시험이 진행 중이다.

9. 예후

1990년대부터 다발성 경화증의 경과를 변화시키는 치료법(질병변형치료제, DMTs)이 등장하면서 예후가 개선되었다.[22][203] 이러한 치료법은 재발을 줄이고 질병 진행을 늦출 수 있지만, 완치법은 없다.[22][203]

다발성 경화증의 예후는 질병의 아형에 따라 다르며, 질병 진행에는 상당한 개인차가 있다.[219] 가장 흔한 아형인 재발성 다발성 경화증(RRMS)의 경우, 2016년 코호트 연구에 따르면 발병 후 중앙값 16.8년 후 10명 중 1명이 보행 보조 기구가 필요했고, 거의 10명 중 2명이 점진적인 악화를 특징으로 하는 이차 진행성 다발성 경화증(SPMS)으로 이행했다.[22] 2020년대에 이용 가능한 치료법을 통해 재발을 없애거나 상당히 줄일 수 있다. 그러나 질병의 "침묵적 진행"은 여전히 발생한다.[203][204]

소수의 다발성 경화증 환자(10~15%)는 발병부터 진행성 악화를 경험하는데, 이를 일차 진행성 다발성 경화증(PPMS)이라고 한다. 대부분의 치료법은 재발성 다발성 경화증에 사용하도록 승인되었으며, 진행성 다발성 경화증에는 효능이 낮은 치료법이 더 적다.[205][203][22] 진행성 다발성 경화증의 예후는 장애 축적이 더 빠르기 때문에 더 나쁘지만, 상당한 개인차가 있다.[205] 치료받지 않은 PPMS의 경우, 보행 보조 기구가 필요할 때까지의 중앙값 기간은 7년으로 추정된다.[22] 2014년 코호트 연구에 따르면 SPMS의 경우, SPMS 발병 후 평균 5년 후에 보행 보조 기구가 필요했고, 평균 15년 후에는 휠체어나 침대에 의존하게 되었다.[206]

다발성 경화증 진단 후 예후가 나쁠 것으로 예측되는 특징은 남성, 고령, 진단 당시 장애의 정도가 심한 것이다. 여성은 재발률이 더 높은 것과 관련이 있다.[207] 현재 어떤 생체지표도 모든 환자의 질병 진행을 정확하게 예측할 수 없다.[219] 척수 병변, MRI 상의 이상, 그리고 더 심한 뇌 위축은 예후가 나쁠 것으로 예측하는 지표이지만, 질병 경과 예측 지표로서의 뇌 위축은 실험적인 것이며 임상 실무에는 사용되지 않는다.[207] 조기 치료는 예후 개선으로 이어지지만, DMTs로 치료했을 때 재발 빈도가 높으면 예후가 더 나쁩니다.[219][207]

노르웨이에서 실시된 60년간의 장기간 인구 연구에 따르면, 다발성 경화증 환자의 기대수명은 일반 인구보다 7년 짧았다. RRMS 환자의 중앙값 기대 수명은 77.8년, PPMS 환자는 71.4년이었던 반면, 일반 인구는 81.8년이었다. 남성의 기대 수명은 여성보다 5년 짧았다.[208]

다발성 경화증(RRMS)의 전형적인 자연 경과는 다음과 같다. 면역 체계가 형성되는 15세까지 다발성 경화증에 걸리기 쉬운 소인이 획득된다. 평균 30세경에 임상적으로 명확한 첫 발병을 일으키고, 재발과 완화를 반복한다. 초발병 시 이미 여러 개의 잠재적인 뇌 병변을 가지고 있는 경우가 많다. 임상적 발병에 앞서 잠재적인 병변의 형성은 많은 환자에게서 발생한다. 재발은 중추신경계의 어디에서든 발생할 수 있다. 급성 탈수초성 염증을 동반한 축삭의 절단은 초기부터 발생하고 있음이 병리학적으로 증명되었다. 중추신경계의 가소성과 재수초화에 의해 병 초기에는 재발 후 회복이 용이하다. 그러나 점차 축삭 손상이 축적됨에 따라 재발 후 후유증을 남기게 된다. 재발 빈도는 발병 후 수년이 가장 높으며, 경과가 길어짐에 따라 연간 재발률은 자연적으로 감소한다. 발병 후 15~20년의 경과에서 재발이 없더라도 장애가 점차 진행되어 이차성 진행기에 들어간다. 이차성 진행기에서는 진행성 장애를 일으키는 병변이 중추신경계의 어디에서든 발생하는 것은 아니고, 추체로의 원위부에 발생하기 쉽고, 경직성 마비가 악화되는 양상을 취하기 쉽다. 다음으로 소뇌가 손상되기 쉬우며 소뇌성 운동실조가 점차 악화된다. 이차성 진행기는 EDSS 3.0 수준부터 이미 시작되었다고 생각된다. 평균 수명은 일반인과 비슷하거나 10년 정도 단축된다. 사망률도 같은 연령대의 일반 인구보다 3배 정도 높지만, 1950년 이후 사망률 증가는 감소하고 있다.

장기 예후를 개선하는 병태변화 치료제(disease modifying drug: DMD)의 등장으로 기능 예후도 개선되고 있다.

9. 1. 질병 조절 치료제의 영향

9. 2. 진행성 다발성 경화증의 예후

전장유전체연관분석에서는 일차 진행형 다발성 경화증(PPMS)과 다른 질병 유형 간에 유전적으로 명확한 차이가 발견되지 않았다.[344] 또한 PPMS와 이차 진행형 다발성 경화증(SPMS)을 명확하게 감별할 수 있는 바이오마커가 확립되어 있지 않다. 병리학적으로 백질의 탈수초 병변의 확산, 병변의 하위 유형(활동성/만성 활동성/비활동성 병변) 발생률에 차이가 없다.[320][345] 피질 병변 또한 SPMS와 PPMS에서 발생률에 큰 차이가 없다. 이러한 근거들을 바탕으로 PPMS와 SPMS는 동일한 질병으로 간주되며, 두 질병을 합쳐 진행형 MS(progressive MS, PMS)라고 한다. PMS에서는 무증상의 MRI 상 조영 증강 병변 또는 신규/확대 T2 강조 영상 병변이 나타날 수 있다는 것이 알려져 있다. 이러한 활동성이 있는 active 그룹을 따로 분류하는 것이 SPMS나 PPMS와 같은 기존의 분류보다 더 중요하다고 생각된다.[346][347]9. 3. 예후 예측 인자

다발성 경화증(RRMS)의 전형적인 자연 경과는 다음과 같다. 면역 체계가 형성되는 15세까지 다발성 경화증이 발생하기 쉬운 소인이 획득된다. 평균 30세경에 임상적으로 명확한 첫 발병을 일으키고, 재발과 완화를 반복한다. 초발병 시 이미 여러 개의 잠재적인 뇌 병변을 가지고 있는 경우가 많으며, 임상적 발병에 앞서 잠재적인 병변의 형성은 많은 환자에게서 발생한다. 재발은 중추신경계의 어디에서든 발생할 수 있다. 급성 탈수초성 염증을 동반한 축삭의 절단은 초기부터 발생하고 있음이 병리학적으로 증명되었다. 중추신경계의 가소성과 재수초화에 의해 병 초기에는 재발 후 회복이 용이하다. 그러나 점차 축삭 손상이 축적됨에 따라 재발 후 후유증을 남기게 된다. 재발 빈도는 발병 후 수년이 가장 높으며, 경과가 길어짐에 따라 연간 재발률은 자연적으로 감소한다. 발병 후 15~20년의 경과에서 재발이 없더라도 장애가 점차 진행되어 이차성 진행기에 들어간다. 이차성 진행기에서는 진행성 장애를 일으키는 병변이 중추신경계의 어디에서든 발생하는 것은 아니고, 추체로의 원위부에 발생하기 쉽고, 경직성 마비가 악화되는 양상을 취하기 쉽다. 다음으로 소뇌가 손상되기 쉬우며 소뇌성 운동실조가 점차 악화된다. 이차성 진행기는 EDSS 3.0 수준부터 이미 시작되었다고 생각된다. 평균 수명은 일반인과 비슷하거나 10년 정도 단축된다. 사망률도 같은 연령대의 일반 인구보다 3배 정도 높지만, 1950년 이후 사망률 증가는 감소하고 있다.장기 예후를 개선하는 병태변화 치료제(disease modifying drug: DMD)의 등장으로 기능 예후도 개선되고 있다.

9. 4. 기대 수명

다발성 경화증(RRMS)은 면역 체계가 형성되는 15세까지 발생 소인이 획득된다. 평균 30세경에 첫 발병을 일으키며, 재발과 완화를 반복한다. 초발병 시 이미 여러 개의 잠재적인 뇌 병변을 가지고 있는 경우가 많다. 재발은 중추신경계의 어디에서든 발생할 수 있으며, 급성 탈수초성 염증을 동반한 축삭 절단은 초기부터 발생한다. 중추신경계의 가소성과 재수초화에 의해 초기에는 회복이 용이하지만, 축삭 손상이 축적됨에 따라 후유증을 남긴다.재발 빈도는 발병 후 수년이 가장 높으며, 시간이 지남에 따라 감소한다. 발병 후 15~20년이 지나면 재발이 없더라도 장애가 점차 진행되어 이차성 진행기에 들어간다. 이차성 진행기에서는 추체로 원위부에 병변이 발생하기 쉽고, 경직성 마비가 악화되는 양상을 보인다. 이후 소뇌가 손상되기 쉬우며 소뇌성 운동실조가 악화된다. 이차성 진행기는 EDSS 3.0 수준부터 시작된다고 여겨진다.

평균 수명은 일반인과 비슷하거나 10년 정도 짧다. 사망률은 같은 연령대의 일반 인구보다 3배 정도 높지만, 1950년 이후 사망률 증가 추세는 감소하고 있다. 장기 예후를 개선하는 병태변화 치료제(disease modifying drug: DMD)의 등장으로 기능 예후도 개선되고 있다.

10. 연구 동향

다발성 경화증(MS)의 병인론과 에프스타인-바 바이러스(EBV)의 관련성은 2022년 현재 활발하게 연구되고 있으며, 질병 변화 치료법 또한 마찬가지이다.[14] 위험 요소가 EBV와 결합하여 MS를 유발하는 메커니즘을 이해하려는 노력이 계속되고 있으며, EBV 백신이 개발되어 MS를 예방하는 것으로 나타난다면 EBV가 MS의 유일한 원인인지 여부를 더 잘 이해할 수 있을 것이다.[14]

EBV 감염과 다발성 경화증 발병 사이의 연관성은 여러 연구에서 나타났지만, 그 메커니즘은 완전히 밝혀지지 않아 다양한 이론이 제시되고 있다.[229] EBV에 감염된 B 세포(B 림프구)와[229] 다발성 경화증 환자에게서 현저히 높게 나타나는 항-EBNA 항체의 관여가 질병 발생에 중요한 역할을 할 것으로 예상된다.[230] 이는 오크렐리주맙과 같은 B 세포 치료가 다발성 경화증 증상을 감소시키고, 연간 재발 빈도 감소 및 장애 진행 속도를 늦춘다는 사실로 뒷받침된다.[231] 2022년 스탠퍼드 대학교 연구에서는 EBV 감염 중 분자 모방이 발생하여 면역 체계가 EBNA1 단백질에 대한 항체를 생성하는데, 이 항체가 수초의 GlialCAM에 결합할 수 있음을 발견했다. 또한, 건강한 사람에게는 드물지만 다발성 경화증 환자에게서 B 세포가 뇌와 척수로 이동하여 올리고클로날 항체 밴드를 생성하는 현상을 관찰했다. 이 밴드의 대부분은 EBNA1에 대한 친화력을 가지며 GlialCAM과 교차 반응성을 나타낸다. 이러한 항체는 다발성 경화증 환자의 약 20~25%에서 풍부하게 존재하며, 자가면역 탈수초를 악화시켜 질병의 병리 생리학적 악화로 이어진다. 뇌척수액 내 올리고클로날 확장은 다른 신경 염증 질환과 비교했을 때 다발성 경화증에서 고유한 특징이다. 이 연구에서 측정된 IGHV 3-7 유전자를 가진 항체도 풍부하게 존재했는데, 이는 질병 진행과 관련이 있는 것으로 나타났다. IGHV3-7 기반 항체는 EBNA1과 GlialCAM에 높은 친화력으로 결합하여 탈수초를 촉진한다. EBNA1을 이용한 면역이 GlialCAM에 대한 강력한 B 세포 반응을 유발하여 EAE를 악화시킨 EAE 마우스 모델에서도 확인되었다.[232]

인간 내인성 레트로바이러스-W(HERV-W) 계열의 ERVWE1과 다발성 경화증 관련 레트로바이러스(MSRV)는 다발성 경화증의 면역 병인 발생에 보조 인자 역할을 할 수 있다. HERV는 인간 게놈의 최대 8%를 차지하며, 대부분은 후생적으로 침묵 상태이지만, 외인성 바이러스, 염증 유발 상태 또는 산화 스트레스에 의해 재활성화될 수 있다.[233][234][235]

전압 의존성 나트륨 이온 채널에 영향을 미치는 약물은 축삭 손상과 누적 장애로 이어지는 병리학적 과정에서 나트륨의 가설적 역할 때문에 잠재적인 신경 보호 전략으로 연구되고 있지만, 다발성 경화증 환자에서 나트륨 채널 차단제의 효과에 대한 충분한 증거는 없다.[236]

다발성 경화증(MS)은 임상적으로 정의된 질병이지만, 여러 비정형적인 양상을 보인다. 일부 비정형적인 MS 사례에서는 자가항체가 발견되어 별개의 질병군이 생겨났고, 이전에 폭넓게 사용되던 MS의 개념이 제한되었다.

항-AQP4 자가항체는 이전에는 MS의 한 변이형으로 간주되었던 시신경척수염(NMO)에서 발견되었다. NMO 스펙트럼 질환(NMOSD) 또는 항-AQP4 질환이라는 질병 스펙트럼이 받아들여지고 있다.[237] 일부 MS 사례에서는 주로 마르부르크 변이형과 중복되는 항-MOG 자가항체가 나타났다. 항-MOG 자가항체는 급성산발성 뇌척수염(ADEM)에서도 발견되며, 별개의 두 번째 질병 스펙트럼(항-MOG 탈수초 질환)이 고려되고 있다.[237]

신경세포의 랑비에르 결절을 손상시키는 여러 항-신경섬유연접소 자가항체도 받아들여지고 있다. 이러한 항체는 말초 신경계 탈수초와 더 관련이 있지만, 만성 진행성 이차 진행형 다발성 경화증(PPMS)과 중추 및 말초 탈수초 병합 질환(CCPD)에서도 발견되었다.[238]

MS에서 자가항체의 중요성 외에도 네 가지의 서로 다른 탈수초 패턴이 보고되어, MS를 이질적인 질병으로 간주할 수 있게 되었다.[239]

신경세포의 퇴행이 질병 진행의 결과이기 때문에, 신경섬유류, 타우, N-아세틸아스파르트산과 같이 신경 조직의 손실을 보이는 단백질의 역할이 연구되고 있다.[241][242]

PET 또는 MRI와 같은 신경 영상 기술의 발전은 더 나은 진단과 예후 예측에 대한 가능성을 제시한다. MRI와 관련하여, 연구 환경에서 이미 유용성이 입증되었고 임상 실습에 도입될 수 있는 몇 가지 기술이 있는데, 이중 반전 회복 시퀀스, 자화 전달, 확산 텐서, 기능적 자기 공명 영상이 있다.[243] 이러한 기술은 기존 기술보다 질병에 대해 더 특이적이지만, 아직 획득 프로토콜의 표준화와 표준값 생성이 부족하다.[243] 이는 특히 양성자 자기 공명 분광법의 경우 더욱 그러하며, 문헌에서 관찰된 여러 가지 방법론적 변화가 다발성 경화증 및 그 아형에서 관찰되는 중추 신경계 대사 이상, 특히 N-아세틸아스파르트산, 미오이노시톨, 콜린, 글루탐산, GABA, GSH에서 지속적인 불일치의 근저에 있을 수 있다.[244] 말초 대식세포의 수준, 염증 또는 신경 기능 장애를 측정할 수 있는 조영제를 포함하는 다른 기술들이 개발 중이며,[243] MS에서 이러한 특징의 역할 또는 뇌 혈류의 역할을 결정하는 데 사용될 수 있는 철 침착을 측정하는 기술도 있다.[243]

2019년과 2024년 쥐를 대상으로 한 연구에 따르면, 2형 당뇨병 치료의 1차 약물인 메트포르민(metformin)이 재미엘린화(remyelination)를 촉진할 수 있음을 보여주었다.[246][247] 이 약물은 현재 다기관 다단계 시험인 옥토퍼스(Octopus) 시험에서 다른 질환 치료제로 사용되는 기존 약물을 다발성 경화증 환자에게 시험하는 데 중점을 두고 사람을 대상으로 연구되고 있다.[248] 현재 비활동성 진행형 다발성 경화증 환자를 대상으로 벨기에(Belgium)에서[249], 재발-완화형 다발성 경화증 치료를 위해 클레마스틴(clemastine)과 병용하여 영국에서[250], 25세 미만의 다발성 경화증 환자를 대상으로 캐나다(Canada)에서[251][252] 사람을 대상으로 한 임상 시험이 진행 중이다.

새롭게 등장하는 가설 중 하나인 위생 가설(hygiene hypothesis)은 초기 삶에서 감염성 인자에 노출되는 것이 면역 체계 발달에 도움이 되고 알레르기 및 자가면역 질환에 대한 감수성을 낮춘다는 것을 시사한다. 위생 가설은 다발성 경화증(MS)과 마이크로바이옴 가설과 관련되어 있다.[253]

장내에 존재하는 특정 박테리아가 분자 모방을 통해 장-뇌 축을 통해 뇌에 침투하여 염증 반응을 일으키고 혈액-뇌 장벽 투과성을 증가시킨다는 주장도 제기되었다. 비타민 D 수치 또한 MS와 상관관계가 있는데, 비타민 D 수치가 낮을수록 MS 위험이 증가하며, 비타민 D가 풍부한 햇빛을 더 많이 받는 열대 지방에서는 MS의 유병률이 낮다는 점을 고려할 때, 지리적 위치가 MS 발병에 미치는 영향을 강조한다.[254] MS 기전은 말초 자가반응성 효과기 CD4+ T 세포가 활성화되어 중추신경계(CNS)로 이동하는 것으로 시작된다. 항원제시세포는 자가반응성 효과기 CD4-T 세포가 CNS에 들어온 후 재활성화 위치를 특정하고, 더 많은 T 세포와 대식세포를 유인하여 염증 병변을 형성한다. MS 환자의 경우, 대식세포와 미세아교세포는 탈수초 및 신경퇴행이 활발하게 일어나는 부위에 모이고, 미세아교세포 활성화는 MS 환자의 정상적으로 보이는 백질에서 더욱 두드러진다.[256] 성상교세포는 일산화질소 및 TNFα와 같은 신경독성 화학 물질을 생성하고, 신경독성 염증 단핵구를 CNS로 유인하며, 신경염증의 확산을 막고 흉터 부위 내부의 뉴런을 죽이는 흉터인 성상세포증을 담당한다.

2024년, 과학자들은 야뫄나 문화권에서 북유럽으로의 고대 이주에 대한 연구 결과를 공유했다.[258] 약 5,000년 전으로 거슬러 올라가는 MS 위험 유전자 변이를 추적했다.[259][260] MS 위험 유전자 변이는 고대 목축민들을 동물 질병으로부터 보호했지만, 현대의 생활 방식, 식단 및 향상된 위생으로 인해 유전자가 발달하여 오늘날 MS 위험이 더 높아졌다.[261][262]

일차 진행형 다발성 경화증(PPMS)과 이차 진행형 다발성 경화증(SPMS)은 동일한 질병으로 간주되며, 두 질병을 합쳐 진행형 MS(progressive MS, PMS)라고 한다. 전장유전체연관분석에서는 PPMS와 다른 질병 유형 간에 유전적으로 명확한 차이가 발견되지 않았다.[344] 또한 PPMS와 SPMS를 명확하게 감별할 수 있는 바이오마커가 확립되어 있지 않다. 병리학적으로 백질의 탈수초 병변의 확산, 병변의 하위 유형(활동성/만성 활동성/비활동성 병변) 발생률에 차이가 없다.[320][345] 피질 병변 또한 SPMS와 PPMS에서 발생률에 큰 차이가 없다. 이러한 근거들을 바탕으로 PPMS와 SPMS는 동일한 질병으로 간주된다. PMS에서는 무증상의 MRI 상 조영 증강 병변 또는 신규/확대 T2 강조 영상 병변이 나타날 수 있다는 것이 알려져 있다. 이러한 활동성이 있는 active 그룹을 따로 분류하는 것이 SPMS나 PPMS와 같은 기존의 분류보다 더 중요하다고 생각된다.[346][347]

다발성 경화증은 중추신경계의 탈수초성 질환이며, 그 배경에는 면역 매개 기전에 의한 만성 염증과 신경 변성이 있다. 다발성 경화증은 염증성 질환으로 여겨지는 경우가 많지만, 초기에는 염증성 병태가 주로 작용하지만, 변성 과정도 질병 초기에 존재하며, 질환의 경과에 따라 염증성 병태가 차지하는 비율이 감소하고 변성 과정이 주가 된다. 다발성 경화증의 염증성 병변에는 두 가지 유형이 있다. 하나는 혈액-뇌 장벽의 파괴로 인해 다량의 T세포와 B세포가 뇌내로 유입되어 활동성 탈수초 병변을 일으키는 것이며, 전형적인 병리학적으로는 CD8 양성 세포, CD20 양성 세포, 소수의 형질 세포가 중심 정맥 주위에 염증성 세포 침윤을 형성하고, 대량의 대식세포가 침윤한다. 또 다른 유형은 혈액-뇌 장벽의 파괴가 없음에도 불구하고, 혈관 주위나 Virchow-Robin 공간 또는 수막의 결합 조직에 T세포와 B세포가 서서히 축적되는 것이다. 전자는 급성기 다발성 경화증에서 볼 수 있는 것으로, 재발-완화형 다발성 경화증(RRMS)에 특징적인 패턴이며, 후자는 초기부터 인지되지만 발병 기간의 길이와 환자의 나이가 증가함에 따라 점차 증가하는, 진행성 다발성 경화증(PMS)에 특징적인 패턴이다. 또한 RRMS에서는 상당한 림프구 침윤이 인지되는 반면, PMS에서는 미세아교세포/대식세포가 매개하는 염증이 우세하다는 차이도 존재한다.

다발성 경화증(PMS)의 특징적인 병리 소견으로는 서서히 확대되는 병변(slow expanding lesion, SEL)을 들 수 있다. 이는 재발 없이, MRI 상에서 조영 병변이나 새로운 또는 확대된 T2 강조 영상 병변과 같은 활동성 병변이 관찰되지 않는데도 장애가 진행하는, smouldering MS 또는 재발 활동과 무관한 진행(progression independent of relapse activity, PIRA)의 원인 중 하나로 인식되어 온 병변이다.[348][347][349][350] 이 병변은 매우 서서히 확대되며, 병리학적으로는 CD8 양성 T 세포, CD20 양성 B 세포, 형질 세포 등으로 구성된 염증성 침윤으로부터 어떤 체액성 인자가 나와 가장자리에 있는 활성화된 미세아교세포(microglia), 그리고 그 부위에서 관찰되는 활발한 탈수초화로 구성된다. 따라서 염증성 침윤으로부터 어떤 체액성 인자가 나와 가장자리의 미세아교세포(microglia)가 활성화되는 것으로 추정된다. 미세아교세포의 활성화를 매개로 탈수초화와 신경변성이 유도되는 것으로 생각된다.

미세아교세포를 활성화시키는 체액성 인자는 명확하지 않지만, 세마포린(semaphorin)과 세라마이드(ceramide) 등이 후보로 제시되고 있다.[351][352] 가장자리의 활성화된 미세아교세포는 종종 철을 포함하고 있으며, 철을 포함하는 SEL은 확대 속도가 빠르고, 이 병변을 많이 보이는 환자는 인지 기능 장애와 운동 장애가 젊은 나이에 나타나는 등의 데이터로부터 이 철 축적의 병태에 대한 관여가 의심되고 있다. 그 외 병리학적 특징으로는 수막의 주로 B 세포와 형질 세포로 구성된 백혈구 집적이 있으며, 이것은 때때로 삼차 림프 여포와 유사한 구조를 이루고, 피질성 탈수초화에 기여하고 있다.

이러한 병리학적 기반이 되는 병태로는 미토콘드리아 기능 이상이 알려져 있다.[348] MS 병변에서 미토콘드리아 호흡 사슬 복합체 IV의 이상이 보고되어 있다. 미토콘드리아 기능 이상의 추가적인 원인으로 산화 스트레스의 관여가 의심되고 있다. SEL 병변에서 언급한 철 침착은 염증 후 헤모글로빈의 변성에 따라 발생하는 것으로 생각되며, 심부 회백질이나 골수계 세포 주위에서도 관찰되고 있으며, 활성 산소의 생성을 촉진하고, 염증성 사이토카인 생성으로 이어지는 것이 아닐까 생각되고 있다.

10. 1. 주요 연구 분야

다발성 경화증(MS)의 병인론과 에프스타인-바 바이러스(EBV)의 관련성은 2022년 현재 활발하게 연구되고 있으며, 질병 변화 치료법 또한 마찬가지이다.[14] 위험 요소가 EBV와 결합하여 MS를 유발하는 메커니즘을 이해하려는 노력이 계속되고 있으며, EBV 백신이 개발되어 MS를 예방하는 것으로 나타난다면 EBV가 MS의 유일한 원인인지 여부를 더 잘 이해할 수 있을 것이다.[14]EBV 감염과 다발성 경화증 발병 사이의 연관성은 여러 연구에서 나타났지만, 그 메커니즘은 완전히 밝혀지지 않아 다양한 이론이 제시되고 있다.[229] EBV에 감염된 B 세포(B 림프구)와[229] 다발성 경화증 환자에게서 현저히 높게 나타나는 항-EBNA 항체의 관여가 질병 발생에 중요한 역할을 할 것으로 예상된다.[230] 이는 오크렐리주맙과 같은 B 세포 치료가 다발성 경화증 증상을 감소시키고, 연간 재발 빈도 감소 및 장애 진행 속도를 늦춘다는 사실로 뒷받침된다.[231] 2022년 스탠퍼드 대학교 연구에서는 EBV 감염 중 분자 모방이 발생하여 면역 체계가 EBNA1 단백질에 대한 항체를 생성하는데, 이 항체가 수초의 GlialCAM에 결합할 수 있음을 발견했다. 또한, 건강한 사람에게는 드물지만 다발성 경화증 환자에게서 B 세포가 뇌와 척수로 이동하여 올리고클로날 항체 밴드를 생성하는 현상을 관찰했다. 이 밴드의 대부분은 EBNA1에 대한 친화력을 가지며 GlialCAM과 교차 반응성을 나타낸다. 이러한 항체는 다발성 경화증 환자의 약 20~25%에서 풍부하게 존재하며, 자가면역 탈수초를 악화시켜 질병의 병리 생리학적 악화로 이어진다. 뇌척수액 내 올리고클로날 확장은 다른 신경 염증 질환과 비교했을 때 다발성 경화증에서 고유한 특징이다. 이 연구에서 측정된 IGHV 3-7 유전자를 가진 항체도 풍부하게 존재했는데, 이는 질병 진행과 관련이 있는 것으로 나타났다. IGHV3-7 기반 항체는 EBNA1과 GlialCAM에 높은 친화력으로 결합하여 탈수초를 촉진한다. EBNA1을 이용한 면역이 GlialCAM에 대한 강력한 B 세포 반응을 유발하여 EAE를 악화시킨 EAE 마우스 모델에서도 확인되었다.[232]

인간 내인성 레트로바이러스-W(HERV-W) 계열의 ERVWE1과 다발성 경화증 관련 레트로바이러스(MSRV)는 다발성 경화증의 면역 병인 발생에 보조 인자 역할을 할 수 있다. HERV는 인간 게놈의 최대 8%를 차지하며, 대부분은 후생적으로 침묵 상태이지만, 외인성 바이러스, 염증 유발 상태 또는 산화 스트레스에 의해 재활성화될 수 있다.[233][234][235]

전압 의존성 나트륨 이온 채널에 영향을 미치는 약물은 축삭 손상과 누적 장애로 이어지는 병리학적 과정에서 나트륨의 가설적 역할 때문에 잠재적인 신경 보호 전략으로 연구되고 있지만, 다발성 경화증 환자에서 나트륨 채널 차단제의 효과에 대한 충분한 증거는 없다.[236]

다발성 경화증(MS)은 임상적으로 정의된 질병이지만, 여러 비정형적인 양상을 보인다. 일부 비정형적인 MS 사례에서는 자가항체가 발견되어 별개의 질병군이 생겨났고, 이전에 폭넓게 사용되던 MS의 개념이 제한되었다.

항-AQP4 자가항체는 이전에는 MS의 한 변이형으로 간주되었던 시신경척수염(NMO)에서 발견되었다. NMO 스펙트럼 질환(NMOSD) 또는 항-AQP4 질환이라는 질병 스펙트럼이 받아들여지고 있다.[237] 일부 MS 사례에서는 주로 마르부르크 변이형과 중복되는 항-MOG 자가항체가 나타났다. 항-MOG 자가항체는 급성산발성 뇌척수염(ADEM)에서도 발견되며, 별개의 두 번째 질병 스펙트럼(항-MOG 탈수초 질환)이 고려되고 있다.[237]

신경세포의 랑비에르 결절을 손상시키는 여러 항-신경섬유연접소 자가항체도 받아들여지고 있다. 이러한 항체는 말초 신경계 탈수초와 더 관련이 있지만, 만성 진행성 이차 진행형 다발성 경화증(PPMS)과 중추 및 말초 탈수초 병합 질환(CCPD)에서도 발견되었다.[238]

MS에서 자가항체의 중요성 외에도 네 가지의 서로 다른 탈수초 패턴이 보고되어, MS를 이질적인 질병으로 간주할 수 있게 되었다.[239]

신경세포의 퇴행이 질병 진행의 결과이기 때문에, 신경섬유류, 타우, N-아세틸아스파르트산과 같이 신경 조직의 손실을 보이는 단백질의 역할이 연구되고 있다.[241][242]

PET 또는 MRI와 같은 신경 영상 기술의 발전은 더 나은 진단과 예후 예측에 대한 가능성을 제시한다. MRI와 관련하여, 연구 환경에서 이미 유용성이 입증되었고 임상 실습에 도입될 수 있는 몇 가지 기술이 있는데, 이중 반전 회복 시퀀스, 자화 전달, 확산 텐서, 기능적 자기 공명 영상이 있다.[243] 이러한 기술은 기존 기술보다 질병에 대해 더 특이적이지만, 아직 획득 프로토콜의 표준화와 표준값 생성이 부족하다.[243] 이는 특히 양성자 자기 공명 분광법의 경우 더욱 그러하며, 문헌에서 관찰된 여러 가지 방법론적 변화가 다발성 경화증 및 그 아형에서 관찰되는 중추 신경계 대사 이상, 특히 N-아세틸아스파르트산, 미오이노시톨, 콜린, 글루탐산, GABA, GSH에서 지속적인 불일치의 근저에 있을 수 있다.[244] 말초 대식세포의 수준, 염증 또는 신경 기능 장애를 측정할 수 있는 조영제를 포함하는 다른 기술들이 개발 중이며,[243] MS에서 이러한 특징의 역할 또는 뇌 혈류의 역할을 결정하는 데 사용될 수 있는 철 침착을 측정하는 기술도 있다.[243]

2019년과 2024년 쥐를 대상으로 한 연구에 따르면, 2형 당뇨병 치료의 1차 약물인 메트포르민(metformin)이 재미엘린화(remyelination)를 촉진할 수 있음을 보여주었다.[246][247] 이 약물은 현재 다기관 다단계 시험인 옥토퍼스(Octopus) 시험에서 다른 질환 치료제로 사용되는 기존 약물을 다발성 경화증 환자에게 시험하는 데 중점을 두고 사람을 대상으로 연구되고 있다.[248] 현재 비활동성 진행형 다발성 경화증 환자를 대상으로 벨기에(Belgium)에서[249], 재발-완화형 다발성 경화증 치료를 위해 클레마스틴(clemastine)과 병용하여 영국에서[250], 25세 미만의 다발성 경화증 환자를 대상으로 캐나다(Canada)에서[251][252] 사람을 대상으로 한 임상 시험이 진행 중이다.

새롭게 등장하는 가설 중 하나인 위생 가설(hygiene hypothesis)은 초기 삶에서 감염성 인자에 노출되는 것이 면역 체계 발달에 도움이 되고 알레르기 및 자가면역 질환에 대한 감수성을 낮춘다는 것을 시사한다. 위생 가설은 다발성 경화증(MS)과 마이크로바이옴 가설과 관련되어 있다.[253]

장내에 존재하는 특정 박테리아가 분자 모방을 통해 장-뇌 축을 통해 뇌에 침투하여 염증 반응을 일으키고 혈액-뇌 장벽 투과성을 증가시킨다는 주장도 제기되었다. 비타민 D 수치 또한 MS와 상관관계가 있는데, 비타민 D 수치가 낮을수록 MS 위험이 증가하며, 비타민 D가 풍부한 햇빛을 더 많이 받는 열대 지방에서는 MS의 유병률이 낮다는 점을 고려할 때, 지리적 위치가 MS 발병에 미치는 영향을 강조한다.[254] MS 기전은 말초 자가반응성 효과기 CD4+ T 세포가 활성화되어 중추신경계(CNS)로 이동하는 것으로 시작된다. 항원제시세포는 자가반응성 효과기 CD4-T 세포가 CNS에 들어온 후 재활성화 위치를 특정하고, 더 많은 T 세포와 대식세포를 유인하여 염증 병변을 형성한다. MS 환자의 경우, 대식세포와 미세아교세포는 탈수초 및 신경퇴행이 활발하게 일어나는 부위에 모이고, 미세아교세포 활성화는 MS 환자의 정상적으로 보이는 백질에서 더욱 두드러진다.[256] 성상교세포는 일산화질소 및 TNFα와 같은 신경독성 화학 물질을 생성하고, 신경독성 염증 단핵구를 CNS로 유인하며, 신경염증의 확산을 막고 흉터 부위 내부의 뉴런을 죽이는 흉터인 성상세포증을 담당한다.

2024년, 과학자들은 야뫄나 문화권에서 북유럽으로의 고대 이주에 대한 연구 결과를 공유했다.[258] 약 5,000년 전으로 거슬러 올라가는 MS 위험 유전자 변이를 추적했다.[259][260] MS 위험 유전자 변이는 고대 목축민들을 동물 질병으로부터 보호했지만, 현대의 생활 방식, 식단 및 향상된 위생으로 인해 유전자가 발달하여 오늘날 MS 위험이 더 높아졌다.[261][262]

일차 진행형 다발성 경화증(PPMS)과 이차 진행형 다발성 경화증(SPMS)은 동일한 질병으로 간주되며, 두 질병을 합쳐 진행형 MS(progressive MS, PMS)라고 한다. 전장유전체연관분석에서는 PPMS와 다른 질병 유형 간에 유전적으로 명확한 차이가 발견되지 않았다.[344] 또한 PPMS와 SPMS를 명확하게 감별할 수 있는 바이오마커가 확립되어 있지 않다. 병리학적으로 백질의 탈수초 병변의 확산, 병변의 하위 유형(활동성/만성 활동성/비활동성 병변) 발생률에 차이가 없다.[320][345] 피질 병변 또한 SPMS와 PPMS에서 발생률에 큰 차이가 없다. 이러한 근거들을 바탕으로 PPMS와 SPMS는 동일한 질병으로 간주된다. PMS에서는 무증상의 MRI 상 조영 증강 병변 또는 신규/확대 T2 강조 영상 병변이 나타날 수 있다는 것이 알려져 있다. 이러한 활동성이 있는 active 그룹을 따로 분류하는 것이 SPMS나 PPMS와 같은 기존의 분류보다 더 중요하다고 생각된다.[346][347]

다발성 경화증은 중추신경계의 탈수초성 질환이며, 그 배경에는 면역 매개 기전에 의한 만성 염증과 신경 변성이 있다. 다발성 경화증은 염증성 질환으로 여겨지는 경우가 많지만, 초기에는 염증성 병태가 주로 작용하지만, 변성 과정도 질병 초기에 존재하며, 질환의 경과에 따라 염증성 병태가 차지하는 비율이 감소하고 변성 과정이 주가 된다. 다발성 경화증의 염증성 병변에는 두 가지 유형이 있다. 하나는 혈액-뇌 장벽의 파괴로 인해 다량의 T세포와 B세포가 뇌내로 유입되어 활동성 탈수초 병변을 일으키는 것이며, 전형적인 병리학적으로는 CD8 양성 세포, CD20 양성 세포, 소수의 형질 세포가 중심 정맥 주위에 염증성 세포 침윤을 형성하고, 대량의 대식세포가 침윤한다. 또 다른 유형은 혈액-뇌 장벽의 파괴가 없음에도 불구하고, 혈관 주위나 Virchow-Robin 공간 또는 수막의 결합 조직에 T세포와 B세포가 서서히 축적되는 것이다. 전자는 급성기 다발성 경화증에서 볼 수 있는 것으로, 재발-완화형 다발성 경화증(RRMS)에 특징적인 패턴이며, 후자는 초기부터 인지되지만 발병 기간의 길이와 환자의 나이가 증가함에 따라 점차 증가하는, 진행성 다발성 경화증(PMS)에 특징적인 패턴이다. 또한 RRMS에서는 상당한 림프구 침윤이 인지되는 반면, PMS에서는 미세아교세포/대식세포가 매개하는 염증이 우세하다는 차이도 존재한다.