미세아교세포

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

미세아교세포는 중추신경계에 존재하는 면역 세포로, 뇌의 항상성 유지와 면역 반응에 중요한 역할을 한다. 1880년대에 처음 기술되었으며, 뇌의 손상된 조직을 청소하고, 다양한 형태를 통해 환경 변화에 적응한다. 미세아교세포는 뇌 발달, 시냅스 제거, 복구 촉진 등 다양한 기능을 수행하며, 센솜 유전체학을 통해 신경 발달 및 퇴행과의 관련성이 연구되고 있다. 활성화된 미세아교세포는 신경 염증을 유발하기도 하며, 다양한 약물에 의해 활성화 또는 억제될 수 있다. 미세아교세포는 알츠하이머병, 파킨슨병, 다발성 경화증 등 다양한 신경계 질환과 관련되어 연구되고 있으며, 임상적 진단 및 치료의 표적으로서의 가능성이 탐구되고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 대식세포 - 조직구

조직구는 골수에서 생성되어 여러 기관으로 이동해 분화하는 세포로, 단핵구-탐식 세포 계통의 일부로서 식작용, 항원제시 등 면역계에서 중요한 역할을 하며, 대식세포, 수지상세포, 랑게르한스 세포 등으로 분화하고 과도한 증식 시 조직구증을 유발할 수 있다. - 대식세포 - 폐포대식세포

폐포대식세포는 폐포 내에 존재하는 식세포로서 항상성 유지, 숙주 방어, 조직 재형성에 중요한 역할을 하며, 패턴인지수용체를 통해 병원체를 인식 및 제거하고, 손상되거나 죽은 세포를 식세포 작용을 통해 제거하며, 사이토카인과 케모카인을 분비하여 면역 반응 조절 및 조직 손상 복구에 기여한다. - 신경 아교 세포 - 위성세포

위성세포는 말초 신경계의 신경절에서 개별 뉴런을 둘러싸는 신경교세포로, 세포의 항상성 유지에 기여하며 신경 손상, 만성 통증, 바이러스 감염 등에 관여한다. - 신경 아교 세포 - 희소돌기아교세포

희소돌기아교세포는 중추신경계의 교세포로서 뉴런 지지, 미엘린 수초 형성, 신경 신호 전달 속도 향상, 면역 조절, 뉴런 영양 지원 등의 기능을 수행하며, 손상 시 다발성 경화증과 같은 탈수초성 질환과 관련될 수 있다. - 신경 세포 - 무축삭 세포

무축삭 세포는 망막 내부에서 양극 세포와 망막 신경절 세포 간의 시냅스 연결을 조절하며, 연결 영역, 내부 얼기층 위치, 신경 전달 물질 종류에 따라 분류되고, 다양한 기능을 수행한다. - 신경 세포 - 위성세포

위성세포는 말초 신경계의 신경절에서 개별 뉴런을 둘러싸는 신경교세포로, 세포의 항상성 유지에 기여하며 신경 손상, 만성 통증, 바이러스 감염 등에 관여한다.

2. 역사

프란츠 니슬이 개발한 니슬 염색법이 개발된 1880년에 미세아교세포를 포함한 다양한 신경 세포를 관찰하고 특징을 규명하는 능력이 시작되었다. 프란츠 니슬과 윌리엄 포드 로버트슨은 조직학 실험을 통해 미세아교세포를 처음으로 기술했다.[12] 1880년대의 세포 염색 기술은 미세아교세포가 대식세포와 관련이 있다는 것을 보여주었다. 1897년 빅토르 바베스는 광견병 사례를 연구하면서 미세아교세포의 활성화와 가지형 미세아교세포 집합체의 형성을 처음으로 언급했다. 바베스는 이 세포들이 다양한 바이러스 뇌 감염에서 발견되었지만, 그가 관찰한 미세아교세포 집합체가 무엇인지 알지 못했다.[12] 스페인 과학자 산티아고 라몬 이 카할은 뉴런과 성상세포 외에 "세 번째 요소" (세포 유형)를 정의했다.[13] 산티아고 라몬 이 카할의 제자인 피오 델 리오 오르테가는 1920년경에 이 세포들을 처음으로 "미세아교세포"라고 불렀다. 그는 1927년 뇌 병변에 대한 미세아교세포의 반응을 특징짓고, 1932년 뇌량 및 기타 주산기 백색질 부위에 존재하는 "미세아교세포의 분수"를 언급했다. 오랜 연구 끝에 리오 오르테가는 일반적으로 "미세아교세포의 아버지"로 여겨지게 되었다.[14][15] 오랜 기간 동안 미세아교세포에 대한 지식은 거의 발전하지 않았다. 그러다 1988년, 히키와 키무라는 혈관 주위 미세아교세포가 골수 유래이며, 항원 제시에 사용되는 높은 수준의 MHC class II 단백질을 발현한다는 것을 보여주었다. 이는 미세아교세포가 식세포 작용과 항원 제시를 수행함으로써 대식세포와 유사하게 기능한다는 피오 델 리오 오르테가의 주장을 확인해 주었다.

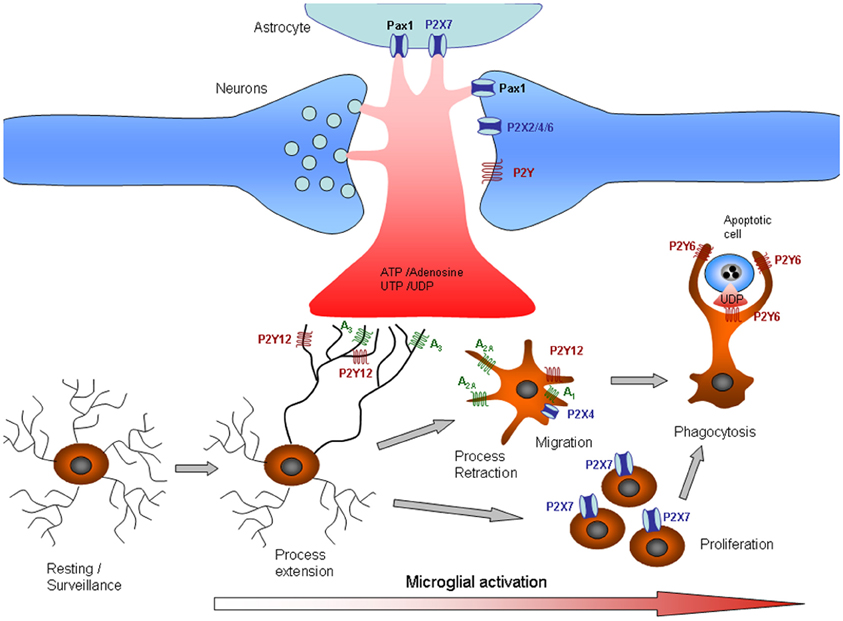

미세아교세포는 가소성이 매우 뛰어나 위치와 상황에 따라 다양한 구조적 변화를 겪는다. 이러한 가소성은 미세아교세포가 다양한 기능을 수행하는 데 필수적이다. 미세아교세포는 대식세포와 달리 정기적으로 교체되지 않아도 되며, 면역 반응을 일으키지 않으면서도 매우 짧은 시간에 중추신경계를 방어할 수 있다.[3] 미세아교세포는 주변 환경과 화학 신호에 따라 특정 형태, 즉 표현형을 갖게 된다.[18] 조직 손상과 관련된 ATP 신호는 미세아교세포의 표현형 변화에 중요한 역할을 한다.[16]

3. 형태

3. 1. 분지형 (Ramified)

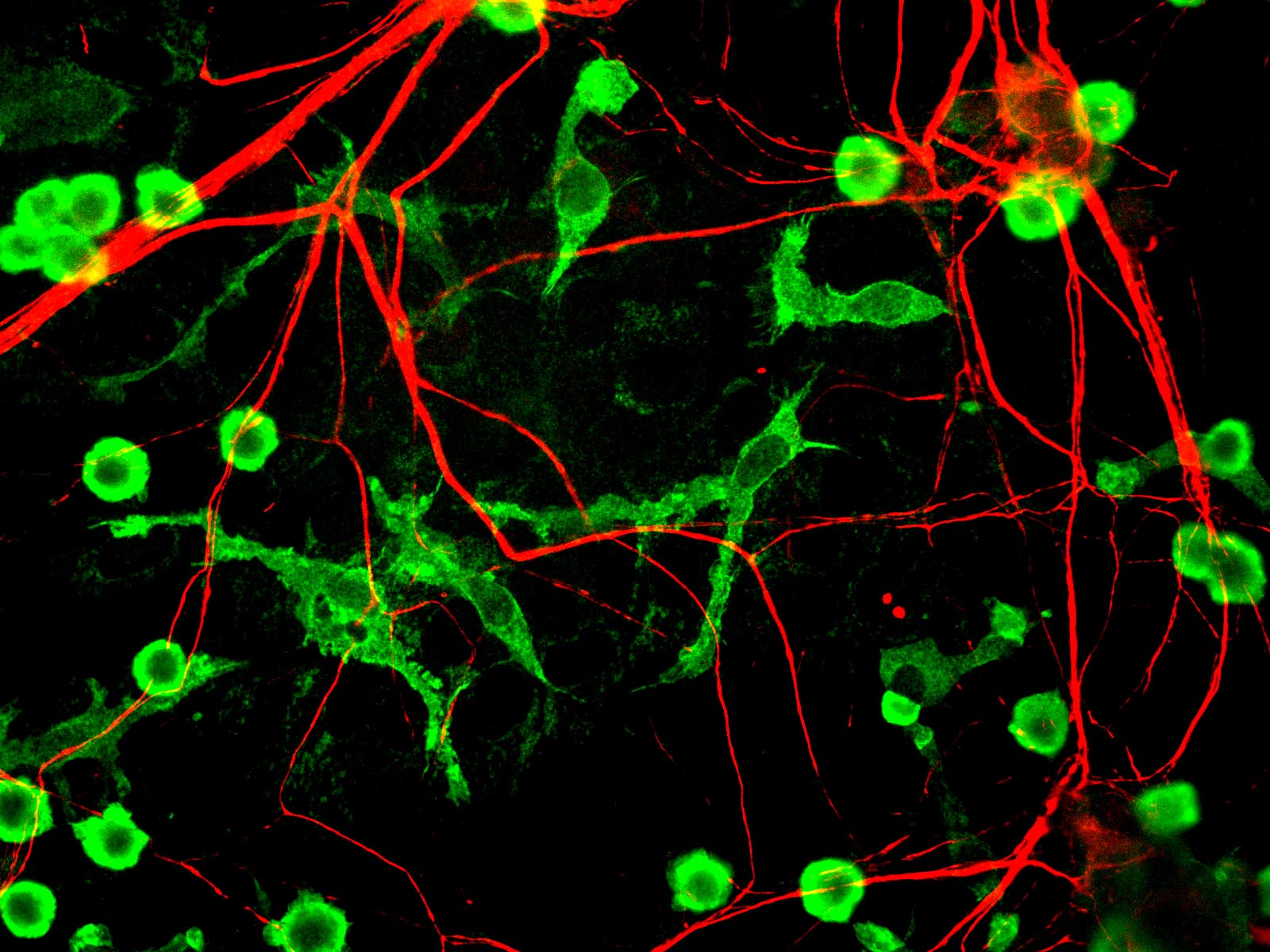

이러한 형태의 미세아교세포는 이물질이나 죽어가는 세포가 없는 뇌와 척수의 특정 위치에서 흔히 발견된다. "휴지기" 형태의 미세아교세포는 길게 뻗은 가지와 작은 세포체로 구성되어 있다. 아메바 형태의 미세아교세포와 달리, 가지 형태의 세포체는 제자리에 머물러 있는 동안 가지는 끊임없이 움직이며 주변 영역을 감시한다. 가지는 생리적 상태의 작은 변화에 매우 민감하며, 시험관 내(in vitro)에서 관찰하려면 매우 특정한 배양 조건이 필요하다.[18]

활성화 또는 아메바 미세아교세포와 달리, 가지 형태의 미세아교세포는 세포를 탐식하지 않으며 더 적은 면역 분자(MHC class I/II 단백질 포함)를 분비한다. 이러한 상태의 미세아교세포는 중추신경계(CNS)의 항상성을 유지하면서 면역 위협을 검색하고 식별할 수 있다.[3][17] 이는 휴지 상태로 간주되지만, 이러한 형태의 미세아교세포는 환경을 화학적으로 감시하는 데 여전히 매우 활발하다. 가지 형태의 미세아교세포는 부상이나 위협에 대응하여 언제든지 활성화된 형태로 변환될 수 있다.[18]

3. 2. 반응성 (Reactive, Activated)

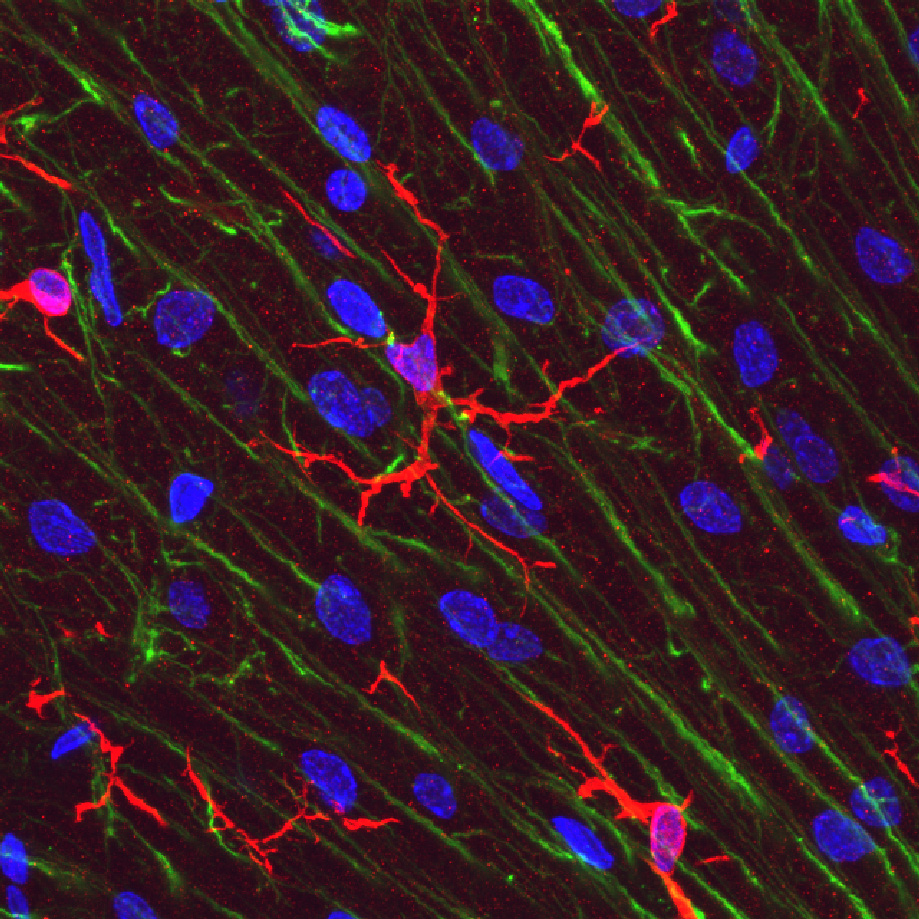

과거에는 '활성화된' 미세아교세포라는 용어가 자주 사용되었지만, 이제는 '반응성' 미세아교세포로 대체되어야 한다.[19] 실제로 겉보기에는 휴지 상태인 미세아교세포도 활성 기능을 가지고 있으며, '활성화'라는 용어는 세포 반응성의 '전부 아니면 전무'식 편향을 암시하는 경향이 있어 오해를 불러일으킬 수 있다. 반응성 미세아교세포에서 발현이 증가하는 표지자인 Iba1은 이러한 세포를 시각화하는 데 자주 사용된다.[20]

3. 2. 1. 비탐식형 (Non-phagocytic)

이 상태는 실제로 미세아교세포가 가지를 뻗은 형태에서 완전 활성 탐식 형태로 이동하면서 나타나는 단계적 반응의 일부이다. 미세아교세포는 염증성 사이토카인, 세포 괴사 인자, 지질다당류, 세포 외 칼륨의 변화(세포 파열을 나타냄)와 같은 다양한 요인에 의해 활성화될 수 있다.[3] 일단 활성화되면 세포는 가지의 비후와 수축, MHC 클래스 I/II 단백질 섭취, 면역 분자 발현, 세포 독성 인자 분비, 모집 분자 분비, 전 염증성 신호 분자 분비(결과적으로 전 염증 신호 캐스케이드 발생)를 포함하는 몇 가지 주요 형태학적 변화를 겪는다.[3] 활성화된 비탐식 미세아교세포는 일반적으로 가지 뻗은 형태에서 완전 탐식 변환 연속체 상에서 얼마나 진행되었는지에 따라 "덤불 모양", "막대 모양" 또는 작은 아메바 모양으로 나타난다. 또한, 미세아교세포는 수를 늘리기 위해 급격한 증식을 겪는다.[3] 엄격한 형태학적 관점에서, 연속체에 따른 미세아교세포 형태 변화는 형태학적 복잡성의 변화와 관련이 있으며, 다양한 병리학적 상태에서 서로 다른 형태와 관련된 미세하고 시각적으로 감지할 수 없는 변화에도 민감한 프랙탈 분석 방법을 사용하여 정량화할 수 있다.[3][21]

3. 2. 2. 탐식형 (Phagocytic)

활성화된 탐식 미세아교세포는 미세아교세포의 면역 반응 형태 중 최대 반응 형태이다. 이러한 세포는 일반적으로 크고 아메바 모양을 띠지만, 약간의 변이가 관찰된다. 항원 제시, 세포 독성 및 염증 매개 신호 전달 기능을 가진 활성화된 비탐식 미세아교세포 외에도, 이들은 또한 이물질을 탐식하고, T 세포 활성화를 위해 그 결과로 생성된 면역 분자를 제시할 수 있다. 탐식 미세아교세포는 손상 부위로 이동하여 유해 물질을 삼키고, 더 많은 세포가 증식하고 동일한 역할을 수행하도록 촉진하기 위해 염증 유발 인자를 분비한다. 활성화된 탐식 미세아교세포는 또한 별세포 및 신경 세포와 상호 작용하여 건강한 뇌세포에 최소한의 손상을 입히면서 감염이나 염증을 가능한 한 빨리 퇴치한다.[3]

3. 3. 아메바형 (Amoeboid)

아메바형태는 미세아교세포가 신경 조직 전체에서 자유롭게 움직일 수 있도록 해주며, 이는 청소 세포로서의 역할을 수행할 수 있게 한다. 아메바 미세아교세포는 파편을 탐식할 수 있지만, 활성화된 미세아교세포와 같은 항원 제시 및 염증 역할을 수행하지는 않는다. 아메바 미세아교세포는 뇌의 발달과 재배선 과정에서 특히 흔하게 나타나며, 이때 많은 양의 세포외 파편과 세포자멸사 세포를 제거해야 한다. 이러한 형태의 미세아교세포는 주로 "미세아교세포의 샘"이라고 알려진 뇌량 내 주변 출생 백색질 영역에서 발견된다.[3][22][23]

3. 4. 거품 세포 (Gitter cells)

거품 세포(Gitter cells)는 미세아교세포가 감염 물질이나 세포 잔해를 탐식작용한 최종 결과이다. 일정량의 물질을 삼킨 후, 탐식작용을 하는 미세아교세포는 더 이상 물질을 탐식할 수 없게 된다. 그 결과로 생긴 세포 덩어리를 과립구(granular corpuscle)라고 부르는데, 이는 '과립상'의 외관을 띠기 때문에 붙여진 이름이다. 조직을 염색하여 Gitter cells를 확인하면, 병리학자들은 감염 후 치유된 부위를 시각적으로 확인할 수 있다.

3. 5. 혈관주위형 (Perivascular)

다른 유형의 미세아교세포와 달리 "혈관주위형" 미세아교세포는 형태/기능보다는 세포의 위치를 나타낸다. 그러나 혈관주위 미세아교세포는 혈관주위 대식세포(PVM)와 혼동되는 경우가 많다.[25] 기저막 벽 안에 갇혀 있기 때문에, 간행물의 저자들이 이 두 세포 유형 중 어느 것을 언급하는지 주의해서 결정해야 한다. PVM은 정상적인 미세아교세포와 달리 골수 유래 전구 세포에 의해 정기적으로 대체되며, 환경에 관계없이 MHC class II 항원을 발현한다.[3]

3. 6. 혈관인접형 (Juxtavascular)

"혈관 주위 미세아교세포"와 "혈관 인접 미세아교세포"는 같은 종류의 세포를 가리키는 다른 이름이다. "혈관 주위 미세아교세포"라는 용어가 다른 종류의 세포인 혈관 주위 대식세포를 가리키는 데 잘못 사용되어 혼란이 있었다.[25] 혈관 인접 미세아교세포(혈관 주위 미세아교세포)는 혈관의 기저막 벽과 직접 닿아 있지만, 벽 안에서는 발견되지 않는다. 이 위치에서 내피세포와 주세포 모두와 상호작용할 수 있다.[26][27] 혈관 주위 세포와 마찬가지로, 염증성 사이토카인 활성이 낮은 수준에서도 MHC II형 단백질을 발현한다. 다른 미세아교세포와 비슷하게 혈관 인접 미세아교세포는 정기적으로 빠른 턴오버나 골수 전구 세포에 의한 교체를 보이지 않는다.[3]

4. 기능

미세아교세포는 중추신경계 내에서 면역 반응과 항상성 유지에 관련된 다양한 역할을 수행한다. 주요 기능은 다음과 같다.

- 청소: 주변 환경 변화에 민감하게 반응하여 이물질, 손상된 세포, 세포자멸사(아폽토시스) 세포, 신경섬유 매듭, DNA 조각, 노인반 등을 탐식한다.

- 탐식 작용: 세포 파편, 지질, 세포자멸사 세포, 바이러스, 박테리아 등을 삼킨다.

- 세포외 신호 전달: 다른 미세아교세포, 별아교세포, 신경세포, T 세포 등과 사이토카인을 통해 소통하며 염증 반응을 조절한다.

- 세포독성: 포식작용 외에도 과산화수소, 산화 질소, 프로테아제, 사이토카인, 글루탐산 등을 분비하여 감염 세포를 파괴하지만, 과도하면 신경 손상을 유발한다.

- 시냅스 제거: 염증 후 손상된 조직 근처 신경에서 가지를 제거하여 신경 회로 재구성에 기여한다.

- 복구 촉진: 염증 후 시냅스 제거, 항염증성 사이토카인 분비, 뉴런 및 별아교세포 모집 등을 통해 신경 조직 재성장을 돕는다.

4. 1. 청소 (Scavenging)

미세아교세포는 주변 환경의 작은 변화에 매우 민감하며, 각 미세아교세포는 정기적으로 자신의 영역을 물리적으로 조사한다. 이러한 활동은 아메바성 및 휴지 상태에서 고도로 운동성이 있는 미세아교세포의 돌기를 통해 수행된다.[11] 미세아교세포는 설정된 영역을 이동하는 동안 이물질, 손상된 세포, 세포자멸사 세포, 신경섬유 매듭, DNA 조각 또는 반을 발견하면 활성화되어 해당 물질이나 세포를 탐식한다. 이러한 방식으로 미세아교세포는 무작위 세포 잔해를 청소하는 "집사" 역할도 한다.[3] 뇌의 발달적 연결 과정에서 미세아교세포는 신경 전구 세포의 수를 조절하고 세포자멸사 뉴런을 제거하는 데 큰 역할을 한다. 미세아교세포가 시냅스를 삼키고 제거하여 시냅스 회로를 개선할 수 있다는 증거도 있다.[28] 발달 후, 대부분의 죽은 세포 또는 세포자멸사 세포는 대뇌 피질과 피질하 백질에서 발견된다. 이것은 대부분의 아메바성 미세아교세포가 대뇌 피질의 "미세아교세포 분수" 내에서 발견되는 이유를 설명할 수 있다.[3]4. 2. 탐식 작용 (Phagocytosis)

미세아교세포의 주요 역할인 식세포 작용은 다양한 물질을 삼키는 것을 포함한다. 삼켜진 물질은 일반적으로 비염증 상태에서는 세포 파편, 지질, 세포 사멸 세포로 구성되며, 염증 상태에서는 침입하는 바이러스, 박테리아 또는 기타 이물질로 구성된다. 일단 미세아교세포가 "가득 차면" 식세포 활동을 중단하고 비교적 비반응성 거품 세포로 변한다.[29]신경 식작용은 괴사한 신경 세포를 제거하기 위해 세포 주변 및 세포 내에 미세아교세포가 모이는 현상이다. 바이러스 감염이나 중독 등에서 관찰된다.[65][66]。이소-α산은 미세아교세포를 활성화시켜 알츠하이머병의 원인 물질로 알려진 아밀로이드 베타 단백질의 축적을 억제하고 뇌 내 염증을 억제한다.[67][68]。

4. 3. 세포외 신호 전달 (Extracellular signaling)

미세아교세포는 뇌에서 감염되지 않은 영역에서는 항상성을 유지하고, 감염되거나 손상된 조직에서는 염증을 촉진하는 중요한 역할을 수행한다. 미세아교세포는 다른 미세아교세포, 별아교세포, 신경 세포, T 세포, 골수 전구 세포와 소통할 수 있게 해주는 매우 복잡한 일련의 세포 외 신호 분자를 통해 이를 수행한다. 사이토카인 IFN-γ는 미세아교세포를 활성화하는 데 사용될 수 있다.[3] IFN-γ로 활성화된 후, 미세아교세포는 더 많은 IFN-γ를 세포 외 공간으로 방출한다. 이는 더 많은 미세아교세포를 활성화시키고, 사이토카인 유도 활성화 연쇄 반응을 시작하여 근처의 모든 미세아교세포를 빠르게 활성화시킨다. 미세아교세포에서 생성된 TNF-α는 신경 조직이 세포 자멸사를 겪게 하고 염증을 증가시킨다. IL-8은 B 세포의 성장과 분화를 촉진하여 미세아교세포가 감염과 싸우는 것을 돕는다. 또 다른 사이토카인인 IL-1은 항원 제시 및 염증 촉진 신호 전달을 억제하는 사이토카인 IL-10과 TGF-β를 억제한다. 수지상 세포와 T 세포는 MDC, IL-8 및 MIP-3β와 같은 미세아교세포가 생성하는 주화성 분자를 통해 손상 부위로 동원된다. 마지막으로 PGE2와 다른 프로스타노이드는 미세아교세포의 염증 촉진 반응을 억제하고 Th1 반응을 감소시켜 만성 염증을 예방한다.[3]활성화되지 않은 상주 미세아교세포는 MHC class I/II 단백질이 부족하여 항원 제시 세포로서의 기능이 떨어진다. 활성화되면 MHC class I/II 단백질을 빠르게 발현하여 효율적인 항원 제시 세포가 된다. 어떤 경우에는 미세아교세포가 IFN-γ에 의해 활성화되어 항원을 제시할 수도 있지만, MHC class I/II 단백질을 섭취한 경우만큼 효과적이지는 않다. 염증 동안, T 세포는 특수 표면 마커 덕분에 혈액뇌관문을 통과하여 미세아교세포에 직접 결합하여 항원을 받는다. 항원을 제시받은 후, T 세포는 염증 유발 물질 모집, 면역 기억 형성, 세포독성 물질 분비, 외부 세포의 세포막 직접 공격을 포함한 다양한 역할을 수행한다.[3]

4. 4. 세포독성 (Cytotoxicity)

미세아교세포는 포식작용을 통해 세포 간 접촉으로 감염성 유기체를 파괴할 수 있을 뿐만 아니라 다양한 세포 독성 물질을 방출할 수도 있다.[30] 배양된 미세아교세포는 '호흡 폭발'이라고 알려진 과정에서 다량의 과산화수소와 산화 질소를 분비한다. 이 두 화학 물질은 세포에 직접적인 손상을 입히고 신경 세포 사멸을 유발할 수 있다. 미세아교세포에서 분비되는 프로테아제는 특정 단백질을 이화 작용하여 직접적인 세포 손상을 일으키며, IL-1과 같은 사이토카인은 신경 축삭의 탈수초화를 촉진한다. 마지막으로, 미세아교세포는 글루탐산, 아스파르트산 및 퀴놀린산을 분비하여 NMDA 수용체 매개 과정을 통해 뉴런에 손상을 줄 수 있다. 세포 독성 분비는 감염된 뉴런, 바이러스 및 박테리아를 파괴하는 것을 목표로 하지만, 많은 양의 부수적인 신경 손상을 유발할 수도 있다. 결과적으로 만성적인 염증 반응은 미세아교세포가 침입하는 감염을 파괴하기 위해 뇌를 휩쓸면서 대규모 신경 손상을 초래할 수 있다.[3] 자유 라디칼 소거제인 에다라본은 활성화된 미세아교세포에 의해 촉진되는 산화적 신경 독성을 배제한다.[31]4. 5. 시냅스 제거 (Synaptic stripping)

1968년 블린징거와 크로이츠베르크가 척수 병변에서 처음 발견한 현상으로, 염증 후 미세아교세포는 손상된 조직 근처의 신경에서 가지를 제거한다. 이는 손상된 신경 회로의 재성장과 재매핑을 촉진하는 데 도움이 된다.[3] 미세아교세포가 뇌 발달 과정에서 시냅스 가지치기(pruning) 과정에 관여한다는 것도 밝혀졌다.[32]4. 6. 복구 촉진 (Promotion of repair)

염증 후, 미세아교세포는 신경 조직의 재성장을 촉진하기 위해 여러 단계를 거친다. 여기에는 시냅스 제거, 항염증성 사이토킨 분비, 손상된 부위로의 뉴런과 별아교세포 모집, 거품세포 형성이 포함된다. 미세아교세포가 없으면 중추신경계의 상주 부위에서 재성장 및 재매핑이 상당히 느려지고, 뇌와 눈을 둘러싼 많은 혈관계에서는 거의 불가능할 것이다.[3][33] 최근 연구에 따르면 미세아교세포의 돌기는 특화된 체세포 연결을 통해 지속적으로 뉴런의 기능을 모니터링하고 신경 세포의 "웰빙"을 감지한다. 이 세포 간 통신 경로를 통해 미세아교세포는 강력한 신경 보호 효과를 발휘하여 뇌 손상 후 복구에 크게 기여할 수 있다.[10] 미세아교세포는 또한 미성숙하고 발달 중인 뉴런과 접촉하여 적절한 뇌 발달에 기여하는 것으로 나타났다.[34]5. 발생

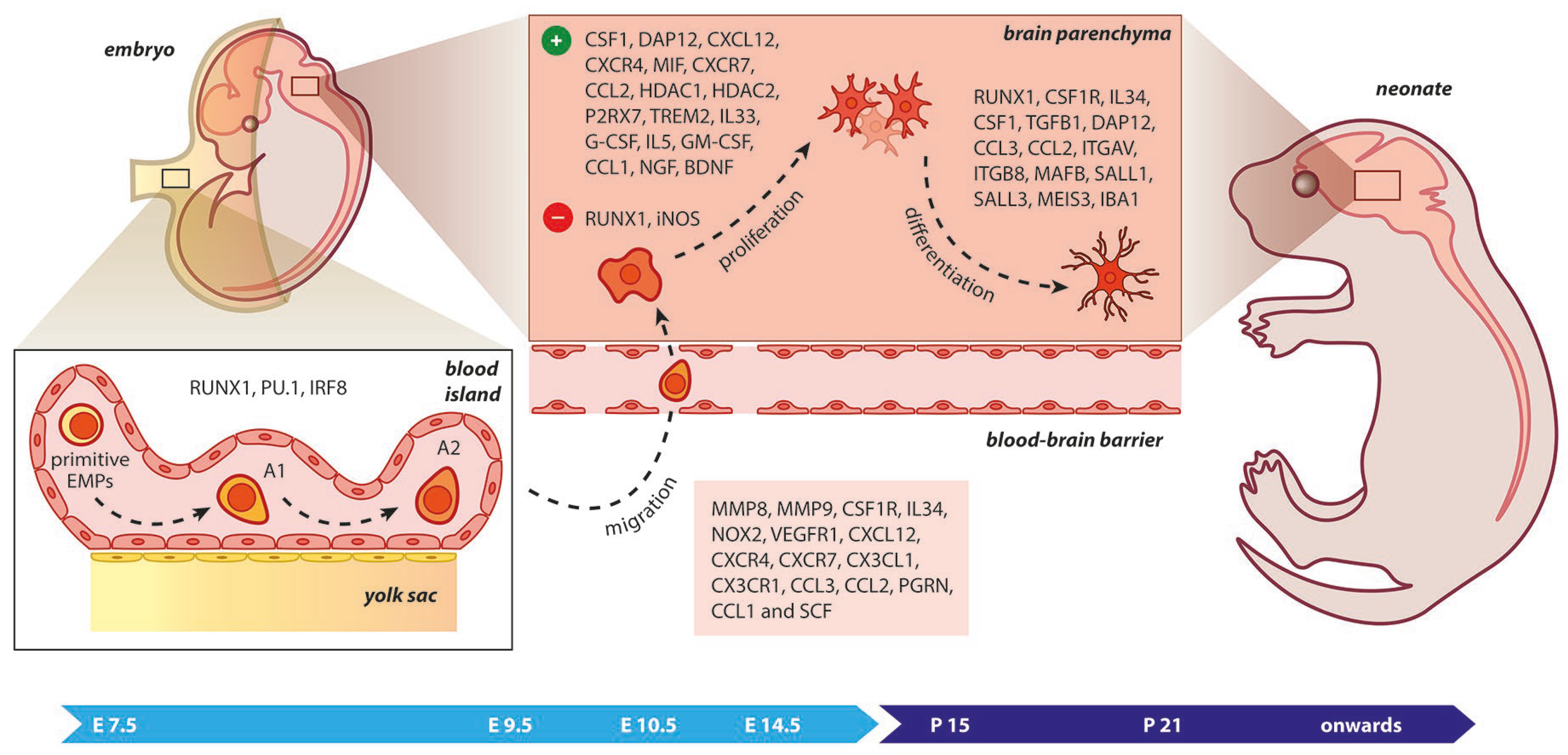

오랫동안 미세아교세포는 모든 혈액 세포의 전구세포인 골수의 조혈모세포에서 분화한다고 생각되었다. 그러나 최근 연구에 따르면 미세아교세포는 매우 제한적인 배아 시기 동안 난황낭에서 기원하며 정교하게 조율된 분자 과정을 통해 뇌 실질에 분포한다.[4] 난황낭 전구세포는 뇌로 이동하고 미세아교세포로 분화하기 위해 집락 자극 인자 1 수용체(CSF1R)의 활성화를 필요로 한다.[35] 또한, 미세아교세포 재형성에 가장 크게 기여하는 것은 정상 상태와 질병 모두에서 국소적인 자가 재생이며, 순환하는 단핵구도 특히 질병에서 더 적은 정도로 기여할 수 있다.[4][36]

단핵구는 말초 시스템에서 골수성 수지상세포와 대식세포로 분화할 수 있다. 신체의 나머지 부분의 대식세포와 마찬가지로 미세아교세포는 식세포작용 및 세포독성 메커니즘을 사용하여 이물질을 파괴한다. 미세아교세포와 대식세포는 모두 항원제시세포로 작용하여 면역 반응에 기여하고, 사이토카인 및 기타 신호 분자를 분비하여 신체 내의 염증 및 항상성 메커니즘을 촉진한다.[37]

하향 조절된 형태에서 미세아교세포는 정상적인 대식세포를 구별하는 항원 제시, 식세포작용, 세포독성 역할에 필요한 MHC 클래스 I/MHC 클래스 II 단백질, IFN-γ 사이토카인, CD45 항원 및 기타 많은 표면 수용체가 부족하다. 미세아교세포는 또한 정확한 면역 반응을 유지하기 위해 공간적, 시간적으로 훨씬 더 엄격하게 조절된다는 점에서 대식세포와 다르다.[38]

미세아교세포와 골수 전구세포에서 분화하는 다른 세포 사이의 또 다른 차이점은 턴오버율이다. 대식세포와 수지상세포는 지속적으로 소모되고 필요한 유형으로 분화하는 골수성 전구세포에 의해 대체된다. 혈액뇌관문으로 인해 신체가 미세아교세포를 지속적으로 대체하는 것은 다소 어려울 것이다. 따라서 골수성 전구세포로 지속적으로 대체되는 대신 미세아교세포는 휴지 상태에서 현상 유지를 유지한 다음 활성화되면 숫자를 유지하기 위해 빠르게 증식한다. 그러나 골수 키메라 연구에 따르면 극심한 감염의 경우 혈액뇌관문이 약해지고 미세아교세포는 혈액성, 골수 유래 세포, 즉 골수성 전구세포와 대식세포로 대체된다는 것을 보여주었다. 감염이 감소하면 말초 및 중추 시스템 간의 연결이 다시 설정되고 회복 및 재성장 기간 동안 미세아교세포만 존재한다.[39]

6. 노화

미세아교세포는 손상되었을 때 세포 분열 활동이 급증하며, 증식 이후에는 세포 수를 기본 수준으로 되돌리기 위해 세포 사멸이 일어난다.[40] 미세아교세포 활성화는 세포의 동화 작용 및 이화 작용 기구에 부하를 주어, 활성화된 미세아교세포가 비활성화된 세포보다 더 빨리 죽게 만든다.[40] 시간이 지남에 따라 미세아교세포의 손실을 보상하기 위해 미세아교세포는 유사 분열을 겪고, 골수 유래 전구 세포는 수막과 혈관을 통해 뇌로 이동한다.[40]

정상적인 노화 과정에서 발생하는 작은 신경 손상이 축적되면 미세아교세포가 비대해지고 활성화된 세포로 변형될 수 있다.[41] 이러한 만성적이고 노화와 관련된 미세아교세포 활성화와 IL-1 발현 증가는 취약한 환자에서 신경반 형성을 촉진하여, 노화가 진행됨에 따라 알츠하이머병의 위험을 증가시킬 수 있다.[41] DNA 손상은 노화 관련 미세아교세포 활성화에 기여할 수 있다. 또 다른 요인은 노화와 함께 축적되는 최종 당화 산물의 축적일 수 있다.[41] 이 단백질은 단백질 분해 과정에 강하게 저항하며 단백질 가교 결합을 촉진한다.[41]

연구에 따르면 이영양성(결함 있는 발달) 인간 미세아교세포가 발견되었다. 이 세포는 비정상적인 세포질 구조, 즉 가지가 덜 뻗어 있고 위축되었으며, 조각나거나 비정상적으로 꼬여 있고, 종종 구형 또는 구근 팽윤이 있는 특징을 보인다.[40] 이영양성 미세아교세포의 발생률은 노화와 함께 증가한다.[40] 미세아교세포의 퇴행 및 사멸은 프라이온병, 정신 분열증 및 알츠하이머병에 대한 연구에서 보고되었으며, 이는 미세아교세포의 악화가 신경 퇴행성 질환과 관련될 수 있음을 나타낸다.[40] 이 이론의 한 가지 문제는 인간 뇌에서 "활성화된" 미세아교세포와 "이영양성" 미세아교세포를 구별하기 어렵다는 것이다.[40]

생쥐의 경우 CD22 차단이 노화된 뇌에서 항상성 미세아교세포 식작용을 회복시키는 것으로 나타났다.[42]

7. 임상적 의의

미세아교세포는 말초 대식세포와 유사하게 중추 신경계의 주요 면역 세포이다. 이들은 병원체와 부상에 반응하여 형태를 바꾸고 감염/부상 부위로 이동하여 병원체를 파괴하고 손상된 세포를 제거한다. 반응의 일환으로 사이토카인, 케모카인, 프로스타글란딘, 활성 산소를 분비하여 면역 반응을 유도하는 데 도움을 준다. 또한 항염증 사이토카인의 생산을 통해 염증 반응 해결에도 중요한 역할을 한다.[43] 미세아교세포는 알츠하이머병, 파킨슨병, 다발성 경화증과 같은 신경퇴행성 질환뿐만 아니라 심장 질환, 녹내장, 바이러스 및 세균 감염에서 해로운 역할로 광범위하게 연구되었다. 면역 기능 장애가 강박 장애, 뚜렛 증후군, 연쇄상구균 감염 관련 소아 자가면역 신경정신과 질환(PANDAS)의 병태생리에 기여한다는 증거가 축적되고 있다.[43]

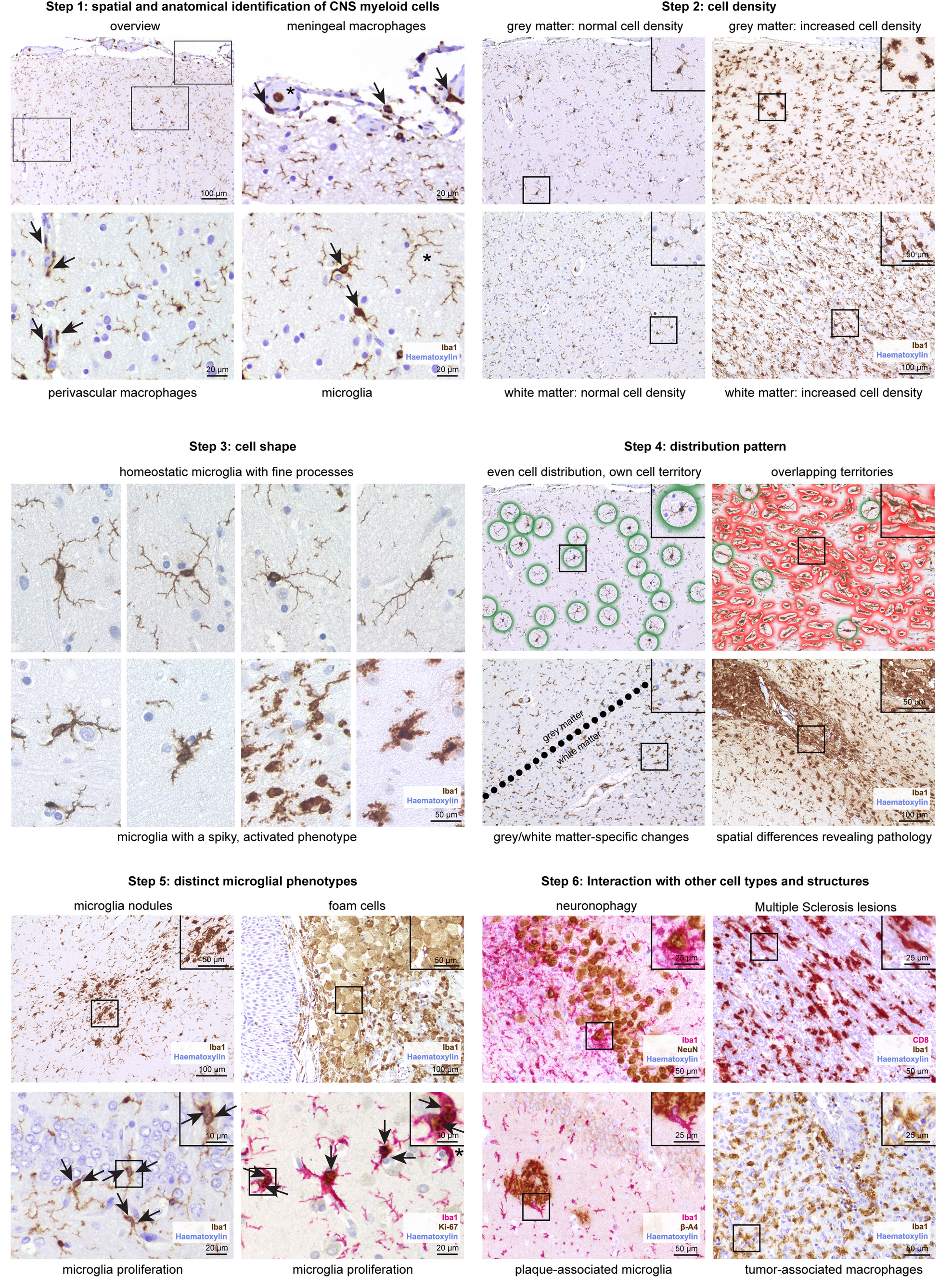

미세아교세포는 중추 신경계 항상성의 미묘한 변화에도 빠르게 반응하기 때문에 신경 기능 장애 또는 질환의 센서로 간주될 수 있다.[44] 뇌 병리가 발생할 경우 미세아교세포 표현형이 분명히 변경된다.[44] 따라서 미세아교세포를 분석하는 것은 주어진 조직 표본에서 중추 신경계 질환을 진단하고 특성화하는 민감한 도구가 될 수 있다.[44] 특히 미세아교세포 밀도, 세포 모양, 분포 패턴, 뚜렷한 미세아교세포 표현형 및 다른 세포 유형과의 상호 작용을 평가해야 한다.[44]

8. 센솜 유전체학 (Sensome genetics)

미세아교세포 센솜은 신경 발달과 신경 퇴행에 큰 역할을 하는 것으로 보이는 비교적 새로운 생물학적 개념이다. 센솜은 리간드와 미생물을 감지하는 데 사용되는 단백질 1차 전사체의 고유한 그룹을 의미한다. 즉, 센솜은 신체 내 분자를 감지하는 데 사용되는 단백질에 필요한 유전자를 나타낸다. 센솜은 qPCR, RNA-seq, 마이크로어레이 분석, 직접적인 RNA 시퀀싱을 포함한 다양한 방법으로 분석할 수 있다. 센솜에 포함된 유전자는 뉴런에 비해 미세아교세포에서 더 높게 발현되는 세포막의 수용체 및 막관통 단백질을 암호화한다. 여기에는 핵, 미토콘드리아, 소포체와 같은 막 결합 소기관에 특이적인 분비 단백질 또는 막관통 단백질은 포함되지 않는다.[45] 확인된 센솜 유전자 중 다수는 패턴 인식 수용체를 암호화하지만, 다양한 유전자가 포함되어 있다. 미세아교세포는 다른 대식세포와 유사한 센솜을 공유하지만, 22개의 고유 유전자를 포함하며, 이 중 16개는 내인성 리간드와의 상호 작용에 사용된다. 이러한 차이점은 P2ry12 및 HEXB를 포함하여 40개 이상의 유전자를 포함하는 고유한 미세아교세포 바이오마커를 생성한다. DAP12 (TYROBP)는 센솜 단백질 상호 작용에서 중요한 역할을 하며, 신호 어댑터 및 조절 단백질 역할을 하는 것으로 보인다.[45]

센솜 내 유전자의 조절은 잠재적인 해로움에 대응하기 위해 변화할 수 있어야 한다. 미세아교세포는 이러한 위험에 대처하기 위해 신경 보호 또는 신경 독성 역할을 할 수 있다.[46] 이러한 이유로, 센솜이 신경 퇴행에 역할을 할 수 있다는 의심이 있다. 노화와 함께 상향 조절되는 센솜 유전자는 주로 감염성 미생물 리간드를 감지하는 데 관여하고, 하향 조절되는 유전자는 주로 내인성 리간드를 감지하는 데 관여한다.[45] 이 분석은 자연적인 신경 퇴행에서 신경 보호를 선호하는 신경교세포 특이적 조절을 시사한다. 이는 신경 퇴행성 질환에서 나타나는 신경 독성으로의 전환과 대조적이다.

센솜은 또한 신경 발달에 역할을 할 수 있다. 초기 생애 뇌 감염은 나중의 면역 자극에 과민한 미세아교세포를 초래한다. 감염에 노출되면, 신경 염증에 관여하는 센솜 유전자의 상향 조절과 신경 가소성에 관여하는 유전자의 하향 조절이 발생한다.[47] 그러나 센솜의 신경 발달 변화 능력은 질병에 대항할 수 있다. 레트 증후군의 설치류 모델에서 센솜 유전자 중 하나인 CX3CL1의 결실은 건강 개선과 수명 연장을 가져왔다.[48] 레트 증후군이 없는 인간에서 Cx3cr1의 하향 조절은 정신 분열증과 유사한 증상과 관련이 있다.[49] 이는 센솜이 다양한 발달 장애에 역할을 할 뿐만 아니라, 질병이 없는 상태를 유지하기 위해 엄격한 조절이 필요함을 시사한다.

9. 검사

PET 검사는 신경 염증을 확인하는데 사용될 수 있다. 만성 피로 증후군(CFS) 환자의 경우 CT 검사나 MRI 검사에서는 뚜렷한 이상 소견이 없었지만, PET 검사에서 신경 염증이 확인되었다는 보고가 있다.[51]

9. 1. PET 검사

PET 검사를 통해 신경 염증이 확인된 만성 피로 증후군(CFS) 환자의 두부 CT 검사나 MRI 검사에서는 뚜렷한 이상 소견이 없었다는 보고가 있다. 보험 진료에서 인정되는 검사로는 신경 염증을 판별하기 어렵고, 미세 아교 세포의 활성화를 평가할 수 있는 PET 검사가 필요하다는 것이 제시되었다[51].10. 세포 수

사람이나 생쥐의 뇌 속 미세아교세포는 세포 분열과 세포자멸사를 통해 일생 동안 일정 수가 유지되며, 몇 차례 완전히 교체된다.[52] 41개 연구를 메타분석한 결과, 정신 분열증 환자는 대조군보다 사후 뇌 미세아교세포 밀도가 유의하게 증가했다. 별아교세포 및 희소돌기아교세포 밀도는 유의미한 차이가 없었다.[53]

알코올은 교세포 기능을 변경하여 뇌를 손상시키지만, 운동은 교세포의 가소성과 건강을 증진시킨다. 쥐를 에탄올로 강제 사육한 후 운동 효과를 검증했을 때, 대조군은 운동으로 내전두전야 미세아교세포 수가 증가했지만, 에탄올 과다 섭취 쥐는 수가 유의하게 적었다.[54]

10. 0. 1. CSF1R 억제제

CSF1R 억제제인 PLX3397(Pexidartinib)는 성체 쥐의 뇌 내 미세아교세포를 99% 고갈시킨다. 이 쥐는 행동 및 인지 이상을 보이지 않았다. 억제제 투여 중단 1주일 이내에 새로운 미세아교세포가 완전히 재증식했다. 중추신경계(CNS)의 미세아교세포 재증식은 네스틴 양성 세포(신경 줄기 세포)의 세포 분열을 통해 미세아교세포로 세포 분화한다.[55]성체 C57BL/6 쥐에게 PLX3397을 투여하여 장기간 미세아교세포를 고갈시킨 결과, 수지상 돌기 가시의 밀도가 증가했다. 뇌 발달 후에도 미세아교세포가 시냅스 형성에 관여한다는 증거가 제시되었다.[56]

10. 0. 2. 테트라사이클린계 항생제

성체 마우스에 4주간 독시사이클린 40ppm 혼합 사료를 투여한 결과, 미세아교세포의 수가 유의미하게 급감하고, 수상 돌기 스파인의 밀도가 유의미하게 증가했다[57][58][59]。태아기 18일째부터 출생 후 1일째까지 마우스에 미노사이클린 (45mg/kg, ip)을 투여하고, 최종 투여 8시간 후에 검사한 결과, 검사한 뇌 조직의 전 영역에서 세포사 (아폽토시스)가 10배 이상 증가했다. 대부분의 영역에서 미세아교세포 마커 (IBA1|IBA1영어)가 증가했다. 생후 3-5일령에 투여했을 때도 유사한 작용이 나타났다[60]。

10. 0. 3. 테트라히드로칸나비놀 (THC)

청소년기 암컷 쥐에게 Δ9-THC(2.5 - 10mg/kg)나 MDMA(10mg/kg, 피하 투여)를 만성적으로 투여하면 미세아교세포 마커(IBA1)의 비율이 감소했고, 수컷 쥐에서는 증가했다.[61]。사춘기에 대마초를 장기간 남용하면 뇌의 성숙이 손상되어 신경 발달 장애의 경향을 보이기 쉽다고 알려져 있지만, 이러한 연관성의 기초가 되는 신경 생물학적인 메커니즘의 대부분은 불분명했다. 사춘기 암컷 쥐에게 Δ9-THC(2.5 - 10mg/kg)를 만성적으로 투여하여 유도되는 장기간의 인지 장애와 미세아교세포 활성화의 인과 관계를 보여주는 증거가 제시되었다. 미세아교세포의 활성화를 억제함으로써 청소년기의 단기 기억 장애를 유의하게 감소시켰고, 미세아교세포 상의 칸나비노이드 2 수용체(CB2R)의 증가를 방지할 수 있었다.[62]。 많은 신경 퇴행성 질환에서 CB2R의 증가가 발견되고 있다.[63]。 대마초 남용과 관련된 유해 작용에 미세아교세포 및 별세포의 변화가 기여할 수 있음을 시사하는 최근의 전임상적 증거가 있다.[64]。11. 활성화

미세아교세포 활성화는 염증성 사이토카인을 방출하여 세포 손상을 유발하며, 이는 뇌 내 염증, 신경 퇴행, 중추 신경계의 염증 반응을 일으킨다.[69] 중증 만성 피로 증후군(CFS)에서 뇌 내 미세아교세포 활성화에 의한 신경 염증이 발생하고,[51] 신경병성 통증의 병태 생리에도 미세아교세포 활성화가 관여한다.

11. 1. 신경식 현상 (Neuronophagia)

신경식작용(Microglia#Functions|영어판영어)은 괴사한 신경 세포를 제거하기 위해 세포 주변 및 세포 내에 미세아교세포가 모이는 현상이다. 바이러스 감염이나 중독 등에서 관찰된다[65][66]。이소-α산은 미세아교세포를 활성화시켜 알츠하이머병의 원인 물질로 알려진 아밀로이드 베타 단백질의 축적을 억제하고 뇌 내 염증을 억제한다[67][68]。11. 2. 신경 염증 (Neuroinflammation)

PET 검사를 통해 신경 염증이 확인된 만성 피로 증후군(CFS) 환자의 두부 CT 검사나 MRI 검사에서는 뚜렷한 이상 소견이 없었다는 보고가 있다. 보험 진료에서 인정되는 검사로는 신경 염증을 판별하기 어렵고, 미세아교세포의 활성화를 평가할 수 있는 PET 검사가 필요하다는 것이 제시되었다[51]。미세아교세포의 활성화는 염증성 사이토카인을 방출하여 세포 손상을 유발한다. 이는 뇌 내 염증이며, 신경 퇴행 및 중추 신경계의 염증 반응을 일으킨다[69]。 중증 만성 피로 증후군(CFS)에서는 뇌 내 미세아교세포 활성화에 의한 신경 염증이 발생했다[51]。신경병성 통증의 병태로서 미세아교세포의 활성화가 유발된다.

추적자로서 Translocator_protein|트랜스로케이터 단백질영어의 방사성 리간드인 [11C] DAA-1106|DAA-1106영어을 사용한 PET 검사 결과, 흡연자는 비흡연자보다 [11C]DAA-1106 결합이 전체적으로 적어 미세아교세포의 활성화가 적은 것으로 나타났다. 이는 비흡연자에 비해 흡연자는 염증 기능이 손상되어 있음을 나타내는 선행 연구와 일치했다[70]。 TSPO의 방사성 리간드인 [11C]PBR28을 사용한 PET 검사 결과, 알코올 의존증 개체는 뇌 내 미세아교세포 활성이 낮고, 대조군에 비해 둔한 염증 반응을 보였다[71]。

12. 억제화

미세아교세포는 칸나비노이드 수용체 1(CB1R)과 칸나비노이드 수용체 2(CB2R)를 발현하며[72], CB2R의 자극은 미세아교세포의 활성화를 억제한다[73]。

12. 1. 신경 보호 (Neuroprotection)

일반적으로 신경 보호는 신경 세포의 손상이나 사멸을 억제하는 것을 의미하며, 미엘린 수초 형성을 의미하지는 않는다.마우스 실험에서 THC를 투여하면 소뇌의 미세아교세포가 활성화되었다. 투여 중지 후 미노사이클린을 투여하면 미세아교세포 활성화가 억제되고 CB2R 발현이 증강되었다. THC는 미세아교세포 상의 CB2R 작용제로 작용하여 미세아교세포 활성화를 억제할 가능성이 있다[74].

미노사이클린의 신경 보호 작용은 CB1R 안타고니스트나 CB2R 안타고니스트에 의해 억제되었다. 이는 미노사이클린에 의한 미세아교세포 활성화 억제에 내인성 칸나비노이드 시스템(ECS)이 관여함을 보여준다[75][76][77].

합성 칸나비노이드인 ··은 아밀로이드 베타 단백질에 의한 미세아교세포 활성화를 억제하고 신경 독성으로부터 보호한다[78].

12. 1. 1. 치료 가설

미세아교세포는 조현병이나 불안 및 스트레스 관련 장애 등의 정신 장애에 영향을 미친다. 우울증이 미세아교세포 질환일 수 있음을 시사하는 근거가 제시되었고, 우울증 치료의 표적은 미세아교세포에 발현되는 CB2R로 지목되었다.[79]인터페론(IFN-α)의 부작용 중 하나인 우울증의 원인은 IFN-α가 뇌내 미세아교세포를 활성화시켜 해마의 신경 발생을 억제하기 때문이라는 보고가 있다.[80][81] HPV 백신(가다실)을 주사한 쥐의 면역 조직 화학 분석에서는 해마의 CA1 영역에서 미세아교세포의 활성화가 확인되었다. 이는 보조제인 알루미늄에 의한 것으로 시사되었다.[82]

IFN-α 유발성 우울증은 미세아교세포의 활성화를 억제하는 약물로 개선될 수 있을 것이다.[80] 쥐 실험에서는 IFN-α 유발성 우울 행동이 미노사이클린 처치로 억제되었다. 미노사이클린은 IFN-α 유발성 우울증 환자의 치료에 유망한 약물로 시사되었다.[81] 미세아교세포의 활성화를 억제하는 약물은 만성 피로 증후군(CFS)의 특효약으로 개발이 시작되었다.[51]

12. 2. 신경 독성 (Neurotoxicity)

염화 알루미늄은 신경독으로 알려져 있다.[83] 토끼 실험에서 미세아교세포 활성화를 억제하는 작용이 보고되었다.[83]13. 약물의 영향

미세아교세포 활성화에 영향을 주는 약물은 다음과 같이 분류할 수 있다.[84]

- 활성화 촉진 약물

- 도파민 수용체 작용제: 프라미펙솔

- 정신 자극제: 메틸페니데이트

- 활성화 억제 약물

- 신경이완제: 클로르프로마진, 티오리다진[85][86], 록사핀[87]

- 비정형 항정신병약: 아리피프라졸, 올란자핀, 퀘티아핀, 리스페리돈, 지프라시돈

- 기분 안정제: 카르바마제핀, 발프로산, 리튬

- 삼환계 항우울제: 아미트립틸린, 클로미프라민, 이미프라민, 노르트립틸린

- 선택적 세로토닌 재흡수 억제제(SSRI): 시탈로프람, 에스시탈로프람, 플루옥세틴, 플루복사민, 파록세틴, 설트랄린

- 기타 항우울제: 벤라팍신, 부프로피온

- 벤조디아제핀계 항불안약: 클로나제팜, 디아제팜

- 인지 증강제: 도네페질, 갈란타민, 메만틴

- 기타: 덱스트로메토르판, 퀴니딘, 아만타딘, N-아세틸시스테인, 비스테로이드성 소염제, 나탈리주맙

참조

[1]

논문

Origin and differentiation of microglia

[2]

논문

Similar Microglial Cell Densities across Brain Structures and Mammalian Species: Implications for Brain Tissue Function

2020-06

[3]

논문

Interactions of innate and adaptive immunity in brain development and function

2015-08

[4]

논문

Origin and Emergence of Microglia in the CNS-An Interesting (Hi)story of an Eccentric Cell

2023-03

[5]

논문

Microglia, the first line of defence in brain pathologies

1995-03

[6]

논문

Protoplasmic astrocytes in CA1 stratum radiatum occupy separate anatomical domains

2002-01

[7]

논문

Microglia: intrinsic immuneffector cell of the brain

1995-03

[8]

논문

Axonal lesion-induced microglial proliferation and microglial cluster formation in the mouse

2007-10

[9]

논문

''J Clin Invest.'' 2017;127(9): 3201–09.

[10]

논문

Microglia monitor and protect neuronal function through specialized somatic purinergic junctions

https://epub.ub.uni-[...]

2020-01

[11]

논문

Monitoring neuronal health

null

2020-01

[12]

논문

Certains caractères des lesions histologiques de la rage

[13]

논문

The 'Big-Bang' for modern glial biology: Translation and comments on Pío del Río-Hortega 1919 series of papers on microglia

2016-11

[14]

논문

Cerebral Cicatrix: the Reaction of Neuroglia and Microglia to Brain Wounds

[15]

논문

Microglia

[16]

논문

Microglia contribute to neuronal synchrony despite endogenous ATP-related phenotypic transformation in acute mouse brain slices

2024

[17]

논문

Cellular forms and functions of brain microglia

[18]

서적

Glial physiology and pathophysiology

John Wiley & Sons

2013

[19]

논문

Microglial phenotype and adaptation

2013-09

[20]

논문

Modulators of microglial activation and polarization after intracerebral haemorrhage

2017-07

[21]

논문

Differentiating grades of microglia activation with fractal analysis

http://www.complexit[...]

[22]

논문

Kainate induces rapid redistribution of the actin cytoskeleton in ameboid microglia

2006-07

[23]

논문

Naturally occurring cell death in the cerebral cortex of the rat and removal of dead cells by transitory phagocytes

[24]

논문

Epidemiologia, sinais clínicos e distribuição das lesões encefálicas em bovinos afetados por meningoencefalite por herpesvírus bovino-5

[25]

논문

Vessel-Associated Immune Cells in Cerebrovascular Diseases: From Perivascular Macrophages to Vessel-Associated Microglia

2019-12-04

[26]

논문

Microglia directly associate with pericytes in the central nervous system

2023-08

[27]

논문

Microglia contact cerebral vasculature through gaps between astrocyte endfeet

[28]

논문

Do glia drive synaptic and cognitive impairment in disease?

2015-11

[29]

논문

Phagocytosis in the Brain: Homeostasis and Disease

2019

[30]

논문

The TSPO-NOX1 axis controls phagocyte-triggered pathological angiogenesis in the eye

2020-06

[31]

논문

The radical scavenger edaravone prevents oxidative neurotoxicity induced by peroxynitrite and activated microglia

2005-02

[32]

논문

Complement and microglia dependent synapse elimination in brain development

2021-11

[33]

논문

Myeloid progenitors differentiate into microglia and promote vascular repair in a model of ischemic retinopathy

2006-12

[34]

논문

Microglial control of neuronal development via somatic purinergic junctions

2022-09

[35]

논문

CSF-1 receptor signaling in myeloid cells

2014-06

[36]

논문

Origin of microglia: current concepts and past controversies

2015-07

[37]

논문

Role and mechanisms of cytokines in the secondary brain injury after intracerebral hemorrhage

2019-07

[38]

논문

Immune function of microglia

2001-11

[39]

논문

Microglia: a sensor to threats in the nervous system?

[40]

논문

Microglial senescence: does the brain's immune system have an expiration date?

2006-09

[41]

논문

Glia and their cytokines in progression of neurodegeneration

2005-03

[42]

논문

CD22 blockade restores homeostatic microglial phagocytosis in ageing brains

2019-04

[43]

논문

Microglial Dysregulation in OCD, Tourette Syndrome, and PANDAS

2016

[44]

논문

Analyzing microglial phenotypes across neuropathologies: a practical guide

2021-12

[45]

논문

The microglial sensome revealed by direct RNA sequencing

2013-12

[46]

논문

Microglia-mediated neurotoxicity: uncovering the molecular mechanisms

[47]

논문

Peripheral viral infection induced microglial sensome genes and enhanced microglial cell activity in the hippocampus of neonatal piglets

2016-05

[48]

논문

CX3CR1 ablation ameliorates motor and respiratory dysfunctions and improves survival of a Rett syndrome mouse model

2017-02

[49]

논문

CX3CR1 is dysregulated in blood and brain from schizophrenia patients

https://hal-amu.arch[...]

2015-10

[50]

논문

A chronic fatigue syndrome model demonstrates mechanical allodynia and muscular hyperalgesia via spinal microglial activation.

https://doi.org/10.1[...]

2016-09-11

[51]

논문

慢性疲労症候群の病態機序とその治療

https://doi.org/10.1[...]

日本神経治療学会

2021-06-01

[52]

논문

Coupled Proliferation and Apoptosis Maintain the Rapid Turnover of Microglia in the Adult Brain.

https://doi.org/10.1[...]

2017-01-10

[53]

논문

Immune involvement in the pathogenesis of schizophrenia: a meta-analysis on postmortem brain studies

https://doi.org/10.1[...]

2017-03-28

[54]

논문

Binge alcohol alters exercise-driven neuroplasticity

[55]

논문

Colony-stimulating factor 1 receptor signaling is necessary for microglia viability, unmasking a microglia progenitor cell in the adult brain

2014-04

[56]

논문

Elimination of Microglia Improves Functional Outcomes Following Extensive Neuronal Loss in the Hippocampus

[57]

문서

성체마우스(C57BL/6)へ1週間ドキシサイクリン50ppm飲料水を与えたとき、1日18mg/kgを摂取し、最高血中濃度は約56.6ng/mLであった。

[58]

논문

Antibiotic Administration in the Drinking Water of Mice.

2014-05

[59]

논문

Doxycycline increases neurogenesis and reduces microglia in the adult hippocampus.

2013-07-25

[60]

논문

Minocycline Causes Widespread Cell Death and Increases Microglial Labeling in the Neonatal Mouse Brain.

https://doi.org/10.1[...]

2016-10-05

[61]

논문

Sex-dependent long-term effects of adolescent exposure to THC and/or MDMA on neuroinflammation and serotoninergic and cannabinoid systems in rats

https://doi.org/10.1[...]

[62]

논문

Cortical neuroinflammation contributes to long-term cognitive dysfunctions following adolescent delta-9-tetrahydrocannabinol treatment in female rats

[63]

논문

Cannabinoid Receptor 2 Signaling in Neurodegenerative Disorders: From Pathogenesis to a Promising Therapeutic Target

https://www.frontier[...]

2017-02-02

[64]

논문

New vistas on cannabis use disorder

[65]

서적

動物病理学各論

文永堂出版

[66]

서적

獣医病理組織カラーアトラス 改版増補

文永堂出版

[67]

웹사이트

YOMIURI ONLINE - ビールの苦味、認知症予防…蓄積たんぱく質除去 2016年11月28日

https://web.archive.[...]

2016-12-06

[68]

웹사이트

KIRIN - ホップ由来のビール苦味成分であるイソα酸のアルツハイマー病予防に関する作用機序を解明~世界で初めてビール苦味成分の予防効果を確認~

http://www.kirin.co.[...]

2061-12-06

[69]

논문

The function of microglia through purinergic receptors: neuropathic pain and cytokine release.

http://www.sciencedi[...]

[70]

논문

Effect of Cigarette Smoking on a Marker for Neuroinflammation: A [(11)C]DAA1106 Positron Emission Tomography Study

[71]

논문

In vivo imaging of translocator protein, a marker of activated microglia, in alcohol dependence

[72]

논문

Cannabinoid receptors in microglia of the central nervous system: immune functional relevance

[73]

논문

Stimulation of cannabinoid receptor 2 (CB2) suppresses microglial activation

[74]

논문

Microglial activation underlies cerebellar deficits produced by repeated cannabis exposure.

https://www.jci.org/[...]

2013-07-01

[75]

논문

CB1 and CB2 cannabinoid receptor antagonists prevent minocycline-induced neuroprotection following traumatic brain injury in mice

[76]

논문

Minocycline Attenuates Neonatal Germinal-Matrix-Hemorrhage-Induced Neuroinflammation and Brain Edema by Activating Cannabinoid Receptor 2

[77]

논문

Coadministration of indomethacin and minocycline attenuates established paclitaxel-induced neuropathic thermal hyperalgesia: Involvement of cannabinoid CB1 receptors

[78]

논문

Prevention of Alzheimer's disease pathology by cannabinoids: neuroprotection mediated by blockade of microglial activation.

https://www.jneurosc[...]

2005-02-23

[79]

논문

Microglial Cells as a Link between Cannabinoids and the Immune Hypothesis of Psychiatric Disorders.

https://europepmc.or[...]

2016-01-28

[80]

웹사이트

インターフェロンによるうつ病のメカニズムと対策

http://k-sawamoto.co[...]

2015-01-15

[81]

논문

Minocycline treatment ameliorates interferon-alpha- induced neurogenic defects and depression-like behaviors in mice.

https://pubmed.ncbi.[...]

2015-01-28

[82]

논문

Behavioral abnormalities in female mice following administration of aluminum adjuvants and the human papillomavirus (HPV) vaccine Gardasil.

https://pubmed.ncbi.[...]

Springer US.

2016-02-01

[83]

논문

A morphological analysis of the motor neuron degeneration and microglial reaction in acute and chronic in vivo aluminum chloride neurotoxicity.

https://pubmed.ncbi.[...]

2000-01-01

[84]

논문

Repurposing psychiatric medicines to target activated microglia in anxious mild cognitive impairment and early Parkinson's disease.

https://www.ncbi.nlm[...]

2016-09-19

[85]

문서

フェノチアジン

[86]

간행물

医薬品安全性情報 Vol.4 No.23(2006/11/16)

https://www.nihs.go.[...]

国立医薬品食品衛生研究所

2006-11-16

[87]

문서

活性代謝物

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com

![외상성 뇌 손상 전 쥐 피질의 휴지기 미세아교세포 ([[Horseradish peroxidase|HRP]]로 렉틴 염색)](https://cdn.onul.works/wiki/noimage.png)