달팽이 (해부학)

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

달팽이관은 소리를 감지하는 내이의 나선형 구조로, 달팽이 껍데기를 뜻하는 라틴어에서 유래되었다. 포유류에서 나선형 구조를 가지며, 세 개의 계단, 달팽이 꼭대기, 라이스너 막, 골나선판, 기저막, 코르티 기관, 모세포, 나선 인대 등으로 구성된다. 달팽이관은 중이에서 오는 진동에 반응하여 작동하며, 소리를 전기 신호로 변환하여 뇌로 전달한다. 달팽이관 손상은 난청을 유발할 수 있으며, 인공 와우 기술 개발에 영향을 미쳤다. 포유류는 독특한 달팽이관 구조를 통해 넓은 주파수 범위를 가지며, 갭 연접은 달팽이관의 청각 기능에 중요한 역할을 한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 속귀 - 반고리관

반고리관은 내이의 골미로 내에 있는 세 개의 관으로, 머리의 회전 운동을 감지하여 균형 감각을 유지하며, 전반고리관, 후반고리관, 외반고리관으로 구성되어 서로 직각을 이루어 3차원 회전 운동을 감지하고 내림프액과 털세포를 통해 뇌로 정보를 전달한다. - 속귀 - 달팽이관

달팽이관관은 달팽이관의 일부로서 혈관선과 코르티 기관을 포함하여 청각 기능에 중요한 역할을 하며, 특정 유전자들에 의해 조절되고, 임상적으로 약물 투여 경로로 활용되거나 선천적 기형이 발생할 수 있다. - 청각계 - 골전도

골전도는 두개골 뼈를 통해 소리를 내이로 전달하여 청력을 보조하는 방식으로, 청력 손실 환자에게 도움을 주고 다양한 분야에서 활용되며 골전도 헤드폰 등 관련 기술도 발전하고 있다. - 청각계 - 고막

고막은 외이도에서 들어온 음파에 반응하여 이소골을 거쳐 속귀로 소리를 전달하는 얇은 막으로, 긴장부와 이완부로 나뉘며 파열이나 중이염 등의 질환과 관련될 수 있다.

2. 어원

달팽이관의 영어 명칭인 'cochlea'는 그 나선형 모양에 빗대어 '달팽이 껍데기'를 의미하는 라틴어에서 유래했다. 이 라틴어 단어는 고대 그리스어 κοχλίας|kokhliasgrc (달팽이, 나사)에서 왔으며, 이는 다시 κόχλος|kokhlosgrc (나선형 껍질)이라는 단어에서 비롯된 것이다.[26][4] 달팽이관은 단공류를 제외한 포유류에서 나선형으로 말려 있는 특징을 가진다.[26][4]

달팽이관의 영어 명칭인 cochlealat는 그 나선형 모양 때문에 달팽이 껍데기를 뜻하는 라틴어에서 유래했으며, 이 단어는 다시 그리스어 κοχλίας(''kokhlias'', 달팽이)에서 왔고, 이는 κόχλος(''kokhlos'', 소용돌이 껍데기)에서 비롯되었다.[26] 달팽이관은 단공류를 제외한 포유류의 내이에 존재하는 청각 기관으로, 특징적인 나선형 구조를 가지고 있다. 이 구조는 소리 진동을 신경 신호로 변환하는 복잡한 과정을 수행하는 데 중요한 역할을 한다.[5][26]

3. 구조

3. 1. 와우의 구조

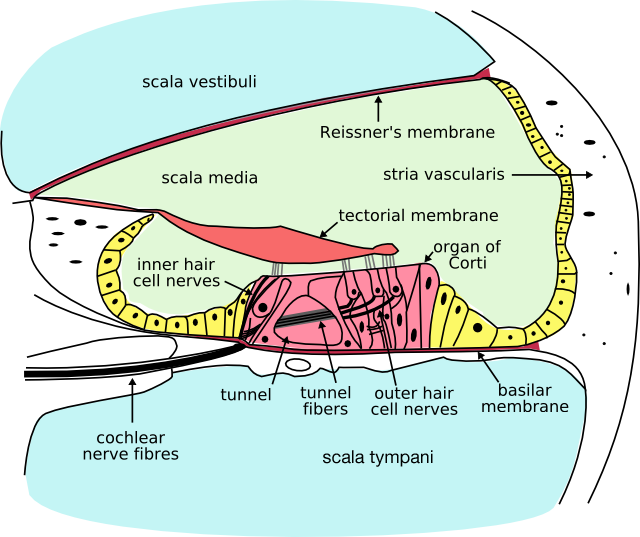

와우(蝸牛), 즉 달팽이관은 그 나선형 모양 때문에 달팽이 껍데기를 뜻하는 라틴어 'cochlea'에서 유래했으며, 이는 다시 그리스어 'κοχλίας'(kokhlias, 달팽이)에서 왔다.[26] 단공류를 제외한 포유동물의 내이에서 발견되는 청각 기관이다. 와우는 속이 빈 원뿔 모양의 뼈로 된 공간으로, 소리 파동이 바닥(중이와 난원창 근처)에서 꼭대기(나선의 상단)까지 전파되는 통로 역할을 한다.

인간의 와우는 약 2와 3/4회[26] (또는 약 2.5회[5]) 감긴 뼈 속의 관 형태이다. 이 관을 펼치면 길이는 약 3cm 정도이고, 중이 쪽 기저부의 두께는 약 2mm 정도이다.[5] 와우 내부는 나선 방향을 따라 막으로 구분된 세 개의 주요 구획으로 나뉜다.

와우의 주요 구조는 다음과 같다.

소리 진동은 난원창을 통해 전정계의 외림프로 전달된다. 이 진동은 라이스너 막을 거쳐 와우관의 내림프로, 그리고 기저막으로 전달된다. 외림프의 압력 파동은 달팽이꼭대기(helicotrema)를 통해 고실계로 이동하여 정원창을 통해 중이강으로 빠져나간다. 액체는 거의 압축되지 않으므로, 난원창으로 들어온 진동 에너지가 정원창을 통해 나가는 경로가 필수적이다.[26]

와우관의 내림프는 외림프와 화학적 조성이 다르다. 외림프는 나트륨 이온이 풍부한 반면, 내림프는 칼륨 이온 농도가 매우 높으며, 이온의 능동 수송을 통해 외림프보다 약 80mV 높은 양(+)의 전위를 유지한다. 이 전위차는 모세포가 소리 자극에 반응하는 데 중요하다.

기저막은 와우의 기저부(입구 쪽)에서 꼭대기(안쪽)로 갈수록 폭이 넓어지고 유연해진다. 기저부에서는 높은 주파수의 소리에, 꼭대기 쪽에서는 낮은 주파수의 소리에 민감하게 반응하여 소리의 주파수 분석에 기여한다.

코르티 기관에는 두 종류의 모세포가 배열되어 있다. 한 줄의 내모세포(IHC, Inner Hair Cell)와 세 줄의 외모세포(OHC, Outer Hair Cell)가 있다. 사람의 경우 한쪽 귀에 내모세포는 약 3,500개, 외모세포는 약 15,000개에서 20,000개 정도 존재한다.[5]

- 내모세포: 주로 소리 정보를 청신경으로 전달하는 1차 감각 수용기이다. 와우의 나선형 중심축인 와우축(modiolus)에 위치한 '''와우 신경절'''(나선 신경절, spiral ganglion)의 신경 세포들과 시냅스를 형성하며, 이 신경 세포들의 축삭이 모여 '''와우 신경'''(cochlear nerve)을 이루어 뇌의 '''와우 신경핵'''(cochlear nuclei)으로 정보를 보낸다.

- 외모세포: 주로 뇌(연수의 올리브체)로부터 원심성 신경 섬유를 받아 능동적으로 길이를 변화시켜 기저막의 진동을 증폭시키는 역할을 한다. 이를 통해 와우는 작은 소리도 민감하게 감지할 수 있는 기계적 사전 증폭기로 기능한다.[26]

모세포의 끝에는 섬모(부동모, stereocilia)라는 돌기가 있으며, 이 섬모의 끝은 코르티 기관 위를 덮고 있는 덮개막과 접해 있거나 가까이 위치한다. 기저막이 진동하면 섬모가 휘어지면서 모세포가 활성화되고, 이 신호가 청신경을 통해 뇌로 전달되어 소리로 인식된다.

3. 2. 코르티 기관

코르티 기관(Organ of Corti)은 달팽이관 내 기저막 위에 위치한 세포층으로 이루어진 감각 상피이다. 이곳에는 감각 모세포(hair cell)가 있으며, 주위림프와 내림프 사이의 전위차를 이용하여 소리 자극을 감지한다. 코르티 기관은 감지된 압력 자극을 청신경을 통해 뇌로 전달하는 역할을 수행한다.모세포는 달팽이관 나선의 전체 길이에 걸쳐 코르티 기관 내에 배열되어 있으며, 총 4열로 구성된다.

기저막은 코르티 기관을 지지하는 구조물이며, 달팽이관 시스템 내에서 기계적인 파동이 전달되는 특성을 결정하는 데 중요한 역할을 한다.

4. 작동 기전

달팽이관은 내림프라는 액체로 채워져 있으며, 이 액체는 중이에서 난원창을 통해 전달되는 진동에 반응하여 움직인다. 액체가 움직이면 기저막과 코르티 기관을 포함한 달팽이관 내부 구조가 함께 움직인다. 이 움직임은 수천 개의 유모 세포에 의해 감지되는데, 각 유모 세포는 표면에 있는 미세한 섬모를 통해 움직임을 포착한다. 감지된 기계적 움직임은 유모 세포 내에서 전기 신호로 변환되고, 이 신호는 신경전달물질을 통해 수천 개의 신경 세포로 전달된다. 이 1차 청각 뉴런들은 신호를 활동 전위라고 하는 전기화학적 충격으로 바꾸어 청각 신경을 따라 뇌간의 관련 구조로 보내 추가적인 정보 처리가 이루어지도록 한다.[8]

매우 큰 소음으로 인해 기저막이 지나치게 강하게 움직이면 유모 세포가 손상되거나 죽을 수 있다. 이는 소음성 난청의 흔한 원인 중 하나이며, 이 때문에 총기나 중장비를 다루는 사람들은 청력 보호를 위해 귀마개나 귀덮개를 착용하는 경우가 많다.

4. 1. 소리 전달 과정

소리가 달팽이관으로 전달되는 과정은 중이의 등골뼈에서 시작한다. 등골뼈는 진동을 달팽이관 입구의 난원창(oval window)으로 전달하고, 이 진동은 달팽이관의 위쪽 방인 전정관(scala vestibuli)을 채우고 있는 주위림프 액체를 움직인다. 공기 중의 소리 에너지를 액체 환경인 달팽이관으로 효율적으로 전달하기 위해서는 더 큰 압력이 필요한데, 이소골(등골뼈 포함)은 이러한 압력 증폭 역할을 한다. 고막에서 난원창으로 면적이 약 20배 줄어들면서 소리 압력이 약 20배 증가하는데, 이를 임피던스 매칭(impedance matching|임피던스 매칭eng)이라고 한다.

난원창에서 시작된 주위림프의 압력 파동은 달팽이관 끝의 나선첨(helicotrema)을 향해 진행한다. 이 파동은 전정관과 아래쪽 방인 고실관(scala tympani)을 나누는 달팽이관 도관(cochlear duct) 내의 기저막과 코르티 기관을 위아래로 움직인다. 고실관의 주위림프 역시 압력 변화를 겪으며, 이 압력은 나선창(round window)에서 해소된다. 즉, 난원창이 안쪽으로 움직이면 나선창은 바깥쪽으로 부풀어 오르며 압력을 조절한다. 전정관의 주위림프와 달팽이관 도관을 채우는 내림프는 매우 얇은 라이스너 막(Reissner's membrane)으로 분리되어 있어 기계적으로는 거의 하나의 관처럼 움직인다.

내림프의 진동은 기저막을 특정 패턴으로 변위시킨다. 이 패턴의 정점(가장 크게 움직이는 지점) 위치는 소리의 주파수에 따라 달라진다. 기저막은 난원창에 가까운 달팽이관 입구(기저부)에서는 좁고 뻣뻣하며, 달팽이관 안쪽 끝(첨단부)으로 갈수록 넓고 유연해진다.[10] 이 구조적 차이 때문에 고주파 소리는 입구 근처의 뻣뻣한 부분을 주로 진동시키고, 저주파 소리는 안쪽의 유연한 부분까지 파동을 전달하여 진동시킨다. 포유류 달팽이관의 꼬인 구조는 특히 저주파 진동을 증폭하는 데 기여하는 것으로 알려져 있다.[11] 이렇게 소리 주파수에 따라 기저막의 특정 위치가 반응하는 배열을 음조 토포그래피(tonotopy|음조 토포그래피eng)라고 한다. 매우 낮은 주파수(20 Hz 미만)의 소리는 기저막 전체를 따라 전달되지만, 특정 음고를 인식시키기에는 너무 낮다.

기저막의 진동은 그 위에 위치한 코르티 기관을 움직인다. 코르티 기관의 바깥털세포(outer hair cells)는 이 진동을 능동적으로 증폭시킨다. 증폭된 진동은 속털세포(inner hair cells)의 섬모 다발을 구부러뜨린다. 섬모가 구부러지면 팁 연결(tip link)이라는 구조에 연결된 이온 채널이 열리면서 K+ 이온이 세포 안으로 흘러 들어와 세포를 탈분극시킨다. 이 전기적 변화는 신경전달물질 방출을 유발하고, 이 신호는 나선신경절에 있는 1차 청각 뉴런으로 전달된다.[8] 코르티 기관의 각 유모 세포는 기저막의 위치에 따라 특정 주파수에 가장 민감하게 반응하도록 조정되어 있다.[9]

1차 청각 뉴런은 이 신호를 활동 전위라는 전기화학적 신호로 변환하여 청각 신경을 통해 뇌간으로 보낸다. 신호는 먼저 숨뇌의 달팽이핵에서 초기 처리를 거친 후,[12] 추가 처리를 위해 다리뇌의 올리브 상핵과 아래둔덕 등으로 전달된다.[12]

달팽이관의 주파수 분석 메커니즘은 과거 헬름홀츠가 제안한 공명 이론(기저막을 다른 고유 진동수를 가진 섬유 집합으로 본 모델)에서 폰 베케시가 제시한 진행파 이론으로 발전했다. 진행파 이론은 등골뼈에서 전달된 진동이 유체 흐름을 만들고, 이 흐름이 기저막을 따라 파동 형태로 전달되어 주파수에 따라 특정 위치에서 최대 진폭을 갖는다는 모델이다.

최근에는 달팽이관이 단순히 소리를 수동적으로 감지하는 기관이 아니라, 능동적으로 소리를 증폭하는 와우 증폭기(cochlear amplifier|와우 증폭기eng) 역할을 한다는 것이 밝혀졌다. 특히 바깥털세포가 이 능동적 증폭 과정에 기여하는 것으로 생각된다. 또한 달팽이관 자체가 미세한 소리를 발생시키는 이음향 방사(Otoacoustic emission|이음향 방사eng, OAE) 현상도 발견되었는데, 이는 외부 자극 없이도 발생하거나 외부 소리에 대한 반응으로 나타날 수 있다. 이음향 방사는 와우 증폭기 활동의 결과로 여겨지며, 신생아 청력 검사 등에 임상적으로 활용된다.

매우 큰 소음에 장시간 노출되면 기저막의 과도한 움직임으로 유모 세포가 손상되거나 죽을 수 있다. 이는 소음성 난청의 주요 원인이 되므로, 총기나 중장비 사용자 등은 귀마개나 귀덮개를 착용하여 청력을 보호하는 것이 중요하다.

4. 2. 와우 증폭기

달팽이관은 단순히 소리를 수동적으로 받아들이는 기관이 아니라, 필요에 따라 소리를 스스로 '''생성'''하고 증폭시키는 능동적인 역할을 수행한다. 건강한 달팽이관은 외유모 세포(Outer Hair Cell, OHC)의 역 전달 과정을 통해 매우 약한 소리까지 감지할 수 있도록 증폭하는데, 이는 전기 신호를 다시 기계적인 움직임으로 변환하여 소리를 키우는 양성 피드백 방식으로 이루어진다. 외유모 세포의 바깥쪽 막에는 프레스틴(prestin)이라는 단백질 모터가 존재하며, 이 모터는 달팽이관 내 액체의 파동에 반응하여 추가적인 움직임을 만들어 소리를 증폭시킨다. 이 메커니즘은 흔히 능동 증폭기(active amplifier)라고 불리며, 귀가 미세한 소리를 감지하는 데 핵심적인 역할을 한다.[13][14] 능동 증폭기의 작용은 소리 파동 진동이 중이를 거쳐 달팽이관에서 외이도로 다시 방출되는 현상인 이음향 방사(Otoacoustic Emission, OAE)를 일으키기도 한다.달팽이관의 작동 원리를 정확히 이해하기 위해서는 몇 가지 비선형(nonlinear) 효과를 고려해야 한다. 예를 들어, 음압 레벨(Sound Pressure Level, SPL)이 약 30 dB SPL에서 90 dB SPL까지 1000배나 차이 나는 넓은 범위의 소리 압력 변화에도 불구하고, 기저막의 진동 속도는 불과 몇 배 정도만 달라진다. 이는 기저막이 입력된 소리를 단순히 주파수별로 분해하는 선형적인 푸리에 변환 장치가 아니라, 입력 신호의 크기에 따라 반응이 달라지는 비선형적인 능동 필터처럼 작동한다는 것을 의미한다.

이러한 비선형적인 증폭 메커니즘을 설명하기 위해 와우 증폭기(cochlear amplifier)라는 개념이 도입되었다. 이는 에너지를 효율적으로 사용하며 소리를 증폭시키는 정교한 기계적 피드백 회로로 생각되며, 전자 공학의 재생 회로와 유사한 원리로 작동한다. 와우 증폭기 모델은 이전까지 명확히 밝혀지지 않았던 외유모 세포와 코르티 기관의 구체적인 기능을 설명하는 데 도움을 주었다. 외유모 세포는 내유모 세포처럼 섬모의 움직임에 따라 막 전위가 변하지만, 이 변화는 청각 신호로 직접 전달되지 않고 외유모 세포 자체의 길이를 변화시키는 운동으로 이어진다. 이러한 움직임은 세포막에 존재하는 전위 변화에 따라 작동하는 단백질 모터, 특히 외유모 세포에 집중적으로 분포하는 프레스틴 단백질에 의해 이루어지는 것으로 추정된다. 프레스틴 덕분에 외유모 세포는 최대 20 kHz 이상의 매우 빠른 속도로 진동할 수 있으며, 이는 생체 내 다른 운동 세포들보다 훨씬 빠른 반응 속도이다. 외유모 세포의 이러한 능동적인 움직임이 실제로 기저막을 따라 전파되는 소리 파동(진행파)의 움직임을 변화시킨다는 사실은 1991년에 실험적으로 처음 확인되었으며, 이 진동을 통해 기저막의 비선형적인 반응 특성을 설명하는 모델들이 제시되었다.

한편, 달팽이관 내 액체의 상호작용과 와우 증폭기의 효과를 함께 고려하면, 특정 주파수에 대한 기저막의 진동이 인접한 다른 주파수 영역의 진동을 억제하는 방식으로 작용하여 결과적으로 소리의 주파수 구별 능력을 높이는 효과가 있을 것으로 추정된다. 그러나 동물 실험에서는 음성과 같은 복합적인 소리에 대해, 각기 다른 고유 진동수를 가진 청신경 세포들이 오히려 유사하게 반응하며 넓은 주파수 범위에 걸쳐 반응한다는 결과도 보고되었다. 이러한 상반된 결과들은 달팽이관의 역할을 단순히 개별 순음에 대한 반응을 합산하는 선형적인 시스템으로 보기보다는, 소리에서 생물학적으로 중요한 특징들을 효과적으로 추출하고 강조하는 비선형적인 시스템으로 이해해야 함을 시사한다.

일반적으로 감각 기관은 외부 자극을 수동적으로 받아들여 중추신경계로 전달하는 역할을 한다고 여겨졌지만, 와우 증폭기의 발견은 이러한 전통적인 관점을 바꾸어 놓았다. 실제로 1978년 영국의 켐프(Kemp)는 달팽이관이 소리를 수동적으로 감지할 뿐만 아니라, 스스로 미세한 소리를 만들어낼 수 있다는 사실을 발견했다. 이 현상은 외부 자극이 없을 때 자연적으로 발생하기도 하고, 특정 소리 자극에 대한 반응으로 나타나기도 하며, 이음향 방사(OAE)라고 불린다. 특히, 적절한 주파수 차이를 가진 두 종류의 순음을 동시에 들려주었을 때, 원래의 두 소리 주파수와는 다른 새로운 주파수 성분의 소리가 달팽이관 내부의 비선형적인 상호작용에 의해 생성되어 방출되는 현상도 확인되었다. 이음향 방사는 달팽이관의 건강 상태를 비침습적으로 평가하는 데 유용하여, 특히 신생아의 청력 이상 여부를 조기에 선별하는 검사법으로 임상에서 널리 활용되고 있다. 이러한 이음향 방사 현상 역시 와우 증폭기의 능동적인 활동에 의해 발생하는 것으로 여겨진다.

4. 3. 폰 베케시의 진행파 모델

달팽이관의 기전을 설명하는 가장 단순한 관점은 이를 피아노 현과 같이 보는 것이다. 즉, 주파수 순으로 배열된 각 현이 입력에 따라 공명하여 신경으로 정보를 전달한다고 본다. 실제로 19세기에 헬름홀츠는 기저막을 각각 다른 고유 진동수를 가진 섬유의 집합으로 표현하는 모델을 제시했다.이러한 관점은 1960년에 헝가리 출신의 미국 생물물리학자 폰 베케시에 의해 유체역학적 상호작용을 고려한, 기저막을 따라 전달되는 진행파로서의 더욱 정교한 모델로 대체되었다. 폰 베케시 모델에 따르면, 등골뼈에서 달팽이관 기저부의 액체(주위림프)로 전달된 순음의 진동은 유체의 흐름을 만들어 기저막을 흔들면서 정점 방향으로 파동으로 전달된다. 이 진동은 주파수에 따라 특정 거리까지만 도달한다. 입력이 높은 음(고주파)이면 진동은 약간만 전달되고, 낮은 음(저주파)이면 끝 부분까지 진동이 미친다. 이 한계 거리 바로 앞에서 기저막의 진동은 가장 커지며, 서로 다른 음높이의 순음은 각각 기저막의 달팽이관을 따라 다른 위치에서 진동 패턴을 만들어낸다. 이 모델에서는 이 패턴이 순음의 신경 반응과 대응한다고 간주되지만, 이는 각 위치에 고유 진동수를 대응시킨다는 점에서 피아노 모델과 크게 다르지 않다.

4. 4. 신경 활동으로의 변환

소리의 감각을 뇌로 전달하여 ''청각''으로 처리하기 위해서는, 달팽이관의 유모 세포가 기계적 자극을 신경계의 전기 신호 패턴으로 변환해야 한다. 유모 세포는 변형된 뉴런으로, 다른 신경 세포로 전달될 수 있는 활동 전위를 생성할 수 있다.[12]기저막의 진동은 그 위에 있는 코르티 기관으로 전달된다. 이 진동은 코르티 기관과 덮개막 사이에 상대적인 어긋남을 일으켜, 내유모세포의 부동모 다발을 미세하게 구부린다. 이 구부러짐은 부동모의 세포막에 있는 기계적으로 작동하는 특수한 채널(TRPA1)을 열고 닫아 내림프로부터 칼륨(K+) 이온의 유입량을 조절한다. 칼륨 이온의 유입은 내유모세포의 막전위를 몇 밀리볼트(mV) 정도 변화시킨다.

이렇게 변화된 막전위는 전압 개폐 칼슘 통로를 통해 칼슘(Ca2+) 이온의 유입을 유발한다. 유입된 칼슘 이온은 시냅스 소포에 담긴 신경전달물질의 방출을 촉진하여, 청신경으로 정보를 전달하게 된다.

유모 세포에서 생성된 활동 전위 신호는 안뜰달팽이신경을 통해 전달되어 최종적으로 앞쪽의 숨뇌에 도달한다. 이곳에서 신호는 시냅스를 형성하고 달팽이핵에서 초기 처리가 이루어진다.[12] 일부 처리는 달팽이핵 자체에서 발생하지만, 신호는 추가적인 처리를 위해 다리뇌의 올리브 상핵과 아래둔덕으로도 전달된다.[12]

5. 임상적 중요성

달팽이관은 다양한 원인으로 손상될 수 있으며, 이는 난청으로 이어질 수 있다.[21] 달팽이관 손상으로 인한 난청 문제를 해결하기 위해 인공 와우와 같은 관련 기술 연구 및 개발이 이루어지고 있다.[22][23]

5. 1. 달팽이관 손상

달팽이관 손상은 심한 머리 부상, 진주종, 감염 또는 달팽이관의 유모 세포를 죽일 수 있는 큰 소리에 노출되는 등 다양한 사건이나 상태로 인해 발생할 수 있다.5. 2. 청력 손실

달팽이관과 관련된 난청은 종종 외유모 세포와 내유모 세포의 손상이나 죽음으로 인해 발생한다. 특히 외유모 세포는 손상에 더 취약하며, 이 세포가 손상되면 약한 소리를 듣는 능력이 떨어질 수 있다. 또한 달팽이관 손상은 소리의 높낮이를 구분하는 주파수 민감도에도 영향을 미쳐, 모음 소리의 미세한 차이를 구별하는 능력을 떨어뜨릴 수 있다. 소리 길이 인식(시간적 통합), 음높이 지각, 주파수 결정 등 난청의 다른 여러 측면에 대한 달팽이관 손상의 영향은 아직 연구가 진행 중이다. 달팽이관 연구는 고려해야 할 요소가 많기 때문이다.[21]5. 3. 인공 와우

2009년, 매사추세츠 공과대학교(MIT)의 공학자들은 기존 기술보다 훨씬 적은 전력을 사용하면서도 매우 넓은 범위의 무선 주파수를 빠르게 분석할 수 있는 전자 칩을 개발했다. 이 칩의 설계는 달팽이관(와우)의 구조를 본떠 만들어졌다.[22][23]6. 기타 동물

달팽이관의 나선형 형태는 포유류에게 고유한 특징이다.[24] 조류나 다른 비포유류 척추동물의 경우, 청각을 위한 감각 세포를 포함하는 구획이 꼬여 있지 않지만 때때로 "달팽이관"이라고 불리기도 한다. 대신 이들 동물에서는 막힌 끝이 있는 관 형태를 이루며, 이를 달팽이관 도관이라고 부른다.[24]

이러한 구조적 차이는 포유류와 비포유류 척추동물 사이의 청각 주파수 범위 차이와 관련하여 진화한 것으로 보인다. 포유류는 외 유모 세포의 활성 세포체 진동을 통해 소리를 미리 증폭시키는 독특한 메커니즘 덕분에 뛰어난 주파수 범위를 가진다. 그러나 주파수 해상도 자체는 포유류가 대부분의 도마뱀이나 조류보다 좋지 않을 수 있다. 그럼에도 불구하고, 포유류의 청각 상한 주파수는 훨씬 높다. 예를 들어, 대부분의 조류 종은 4~5 kHz 이상을 듣기 어려우며, 현재까지 알려진 가장 높은 경우는 굴뚝새의 약 11 kHz이다. 반면 일부 해양 포유류는 최대 200 kHz까지 들을 수 있다. 길고 꼬인 나선형 달팽이관은 짧고 직선적인 구조보다 더 넓은 청각 범위(옥타브)를 위한 공간을 제공하며, 이는 포유류 청각과 관련된 고도로 발달된 일부 행동을 가능하게 했다.[24]

달팽이관 연구에서는 유모 세포 수준의 차이에 주목하는 것이 중요하다. 예를 들어, 조류는 포유류의 내측 및 외측 유모 세포 대신 키가 큰 유모 세포와 짧은 유모 세포를 가지고 있다. 키 큰 유모 세포는 기능적으로 포유류의 내측 유모 세포와 유사하며, 구심성 청각 신경 섬유의 지배를 받지 않는 짧은 유모 세포는 외측 유모 세포와 유사하다. 하지만 중요한 차이점은, 조류에서는 모든 유모 세포가 덮개막에 부착되어 있는 반면, 포유류에서는 외측 유모 세포만 덮개막에 부착되어 있다는 점이다.[24]

7. 갭 접합의 역할

갭 연접 단백질은 커넥신이라고 불리며, 달팽이관에서 발현되어 청각 기능에 중요한 역할을 한다.[16] 갭 연접 유전자의 돌연변이는 증후군성 및 비증후군성 난청을 유발하는 것으로 밝혀졌다.[17] 커넥신 30과 커넥신 26을 포함한 특정 커넥신은 달팽이관에서 발견되는 두 개의 뚜렷한 갭 연접 시스템에 널리 분포한다. 상피 세포 갭 연접 네트워크는 비감각 상피 세포를 연결하고, 결합 조직 갭 연접 네트워크는 결합 조직 세포를 연결한다.[18] 갭 연접 채널은 유모 세포에서 기계적 변환 후 칼륨 이온을 다시 내림프액으로 재활용한다.[19] 중요하게도, 갭 연접 채널은 달팽이관 지지 세포 사이에서 발견되지만 청각 유모 세포 사이에서는 발견되지 않는다.[20]

참조

[1]

Dictionary

cochlea

[2]

서적

Atlas of anatomy

https://books.google[...]

Thieme

[3]

서적

Clinically Oriented Anatomy

Lippincott Williams & Wilkins

[4]

웹사이트

etymology of "cochleㄷa"

http://www.etymonlin[...]

[5]

서적

The Kingfisher children's encyclopedia.

Kingfisher

[6]

논문

Cochlear shape reveals that the human organ of hearing is sex-typed from birth.

https://doi.org/10.1[...]

Scientific Reports

2019-07-26

[7]

논문

Cochlear shape reveals that the human organ of hearing is sex-typed from birth.

https://doi.org/10.1[...]

Sci Rep

[8]

학술지

The endocochlear potential depends on two K + diffusion potentials and an electrical barrier in the stria vascularis of the inner ear

2008-02-05

[9]

학술지

Stiffness gradient along the basilar membrane as a way for spatial frequency analysis within the cochlea

http://vts.uni-ulm.d[...]

1978-12

[10]

서적

Neuroethology: nerve cells and the natural behavior of animals.

Sinauer Associates

[11]

학술지

The influence of cochlear shape on low-frequency hearing

[12]

서적

Neuroanatomy: Text and Atlas

McGraw Hill

[13]

학술지

A fast motile response in guinea-pig outer hair cells: the cellular basis of the cochlear amplifier

[14]

학술지

Cochlear Outer Hair Cell Motility

2008

[15]

논문

Sexual Dimorphism in the Functional Development of the Cochlear Amplifier in Humans.

2021-07

[16]

학술지

Gap Junctions and Cochlear Homeostasis

[17]

학술지

Connexin 26 and Connexin 30 Mutations in Children with Nonsyndromic Hearing Loss

[18]

학술지

Cell junction proteins within the cochlea: A review of recent research

2015-12

[19]

학술지

Gap junction systems in the mammalian cochlea

[20]

학술지

Gap junctions in the rat cochlea: Immunohistochemical and ultrastructural analysis

[21]

논문

Perceptual Consequences of Cochlear Hearing Loss and their Implications for the Design of Hearing Aids.

1996-04

[22]

웹사이트

Drawing inspiration from nature to build a better radio: New radio chip mimics human ear, could enable universal radio

http://web.mit.edu/n[...]

MIT newsoffice

2009-06-03

[23]

학술지

A Bio-Inspired Active Radio-Frequency Silicon Cochlea

https://dspace.mit.e[...]

2009-06

[24]

서적

Hearing organ evolution and specialization: Early and later mammals.

Springer-Verlag

[25]

웹사이트

かたつむり管とは

https://kotobank.jp/[...]

2022-04-01

[26]

웹사이트

etymology of "cochlea"

http://www.etymonlin[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com