음성

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

음성은 음파의 일종으로, 성대의 진동을 통해 생성되며 크기와 높낮이를 가진다. 목소리는 호기압, 성대의 긴장도, 길이, 호기압 등의 요인에 의해 결정되며, 비강, 구강, 인두 등의 모양 차이에 따라 음색이 달라진다. 사람은 일반적으로 성대의 진동을 이용하여 소리를 내며, 음성 언어는 이러한 목소리를 통해 의사소통하는 언어를 의미한다. 음성을 연구하는 학문은 음성학이며, 음성에는 화법, 음성 유형, 음성 변조, 음성 공명, 음성 등록, 음성 장애 등 다양한 측면이 존재한다. 음성은 사람뿐만 아니라 동물, 악기 등에서도 사용되며, 음성 지문 분석을 통해 개인 식별 및 범죄 수사에 활용되기도 한다.

목소리는 음파이기 때문에 크기와 높이를 가진다. 목소리의 크기는 성대의 진폭에 의해 결정되며, 높이는 진동수에 의해 정해진다.

2. 성질

성대의 진폭, 즉 목소리의 크기는 숨을 내쉬는 압력(호기압)의 영향을 받는다. 보통 숨을 내쉴 때 기관 내 압력은 5mm 수주(水柱, mH2O) 정도인데, 일반적인 말소리를 낼 때는 이보다 2~4배 높아지고, 격앙되어 큰 소리를 낼 때는 400mm 수주에 달하기도 한다.

목소리에는 음색과 성질의 차이가 있다. 이는 개인마다 다를 뿐만 아니라, 같은 사람이라도 나이나 건강 상태에 따라 변화하며, 의식적으로 다른 목소리를 내는 것도 가능하다. 목소리의 성질은 허스키 보이스, 위스퍼 보이스, 가성 외에도 미성, 굵은 목소리 등 다양하다. 이러한 성질 차이의 한 가지 원인은 발성 방식(성구)의 차이에서 비롯된다.(참고: 발성#종류)

2. 1. 요인

음성의 높낮이, 즉 진동수를 결정하는 주요 요인은 다음과 같다.

음성을 만들어 내는 주요 기관은 성대이다. 사람은 일반적으로 목의 기관지와 연결된 성대의 진동을 이용하여 소리를 낸다. 그러나 콧소리와 같이 성대를 이용하지 않고 내는 소리도 있다.

사람이 성대를 이용하여 내는 소리로 의사소통하는 언어를 음성 언어라고 한다. 인간의 말소리는 사회 구성원 대부분이 후두에서 나오는 소리의 특정 요소들을 일관된 방식으로 조절하는 능력을 사용하여 만들어진다. 의사소통에서 가장 중요한 요소는 목소리의 높낮이(성대의 진동수에 따라 결정됨)와 성대가 얼마나 벌어지거나 닫히는지(성대 내전 또는 외전)이다.[11]

음성의 종류와 특징, 발성 방법 등을 연구하는 학문을 음성학이라 한다. 음성 언어의 기반을 다루는 학문으로서 홀소리와 닿소리의 발성이 주요 연구 범주에 속한다. 언어마다 발성에 쓰이는 방식이 서로 달라 어떤 언어에 있는 닿소리나 홀소리가 다른 언어로는 정확히 표현할 수 없는 경우도 있다.

음성에 의한 의사소통에는 전달하고자 하는 말과 함께 말하는 방식이 의미 전달에 큰 영향을 미친다. 예를 들어 "잘한다"와 같은 말은 보통 칭찬의 의미이나 말하는 방식에 따라 비아냥이나 비난의 의미로 전달될 수도 있다. 화법은 말하는 방식에 대해 연구하는 언어학의 한 분야이다.

한편, 같은 크기와 높이의 소리라도 사람마다 다르게 느껴지는 것을 음색의 차이라고 한다. 음색은 주로 비강, 구강, 인두, 부비강 등 목소리가 울리는 공간(공명강)의 미묘한 모양 차이에 의해 결정된다. 신체 전체의 크기나 형태도 부차적인 공명체로서 음색에 영향을 줄 수 있다. 예를 들어 감기에 걸렸을 때 콧소리가 나는 것은, 부비강으로 통하는 통로가 분비물로 막혀 제대로 공명을 일으키지 못하기 때문이다. 부비강은 머리뼈 속 여섯 군데에 있는 공간으로, 모두 가늘고 작은 구멍을 통해 비강과 연결되어 있다.

3. 발성

사람의 목소리는 기도와 성도를 통해 여러 단계를 거쳐 만들어진다. 먼저 폐 등을 움직여 공기 흐름(기류)을 만든다. 다음으로 이 기류가 성대를 통과하며 발성이 이루어지는데, 주로 성대를 진동시켜 유성음을 만들거나, 성대 진동 없이 숨소리 같은 무성음으로 통과시킨다. 마지막으로 혀나 구강을 조절하여 소리를 공명시키는 조음 과정을 거친 후 입술을 통해 소리가 밖으로 나온다.

4. 음성 언어

성대를 벌리고 닫는 능력은 유전적인 영향이 강한데, 성대를 닫는 것은 후두개가 덮이는 작용 외에도 음식이 폐로 들어가는 것을 막는 생명 유지에 필수적인 기능이기 때문이다. 이 때문에 성대 움직임을 조절하는 근육은 우리 몸에서 가장 빠르게 움직이는 근육 중 하나이다.[11] 아이들은 아주 어린 나이부터 말하는 법을 배우면서 이러한 성대 움직임을 일관되게 사용하는 법을 익힌다. 예를 들어 '아파'(apa, 'ㅍ' 발음 시 성대가 벌어졌다 닫히는 동작 포함)와 '아바'(aba, 'ㅂ' 발음 시 해당 동작 없음) 같은 발음의 차이를 구분하고 따라 할 수 있게 된다.[11] 아이들은 두 살이 되기 전에도 주변 어른들의 목소리만 듣고서 자신의 목소리와 매우 다른 소리 차이를 구별해낼 수 있다. 이는 소리를 만드는 후두의 움직임이 목 안 깊숙이 있어 눈으로 볼 수 없음에도 불구하고 가능한 일이다.

성대가 벌어지는 움직임(외전)이나 닫히는 움직임(내전)이 충분히 강하면 성대의 진동이 멈추거나 시작되지 않을 수 있다. 만약 성대가 벌어지는 외전 움직임으로 인해 성대 진동이 멈춘 상태에서 나는 소리는 무성음이라고 한다. 하지만 성대가 완전히 벌어져 진동이 멈추지 않더라도, 외전 움직임이 포함된 소리 역시 무성음으로 분류되기도 한다. 이는 우리가 무성음을 구별할 때 단순히 성대 진동(주기적인 소리 에너지)의 유무보다는, 성대가 벌어지면서 소리의 스펙트럼(주파수별 에너지 분포) 특성 변화를 더 중요하게 인식하기 때문이다.[12]

반대로 성대가 닫히는 내전 움직임 역시 만들어지는 소리의 스펙트럼 에너지 변화를 통해 구별된다. 따라서 성대 진동이 완전히 멈추지 않더라도 내전 움직임이 포함된 소리는 '성문 파열음'이라고 부를 수 있다.[12]

이 외에도 성대 진동의 규칙성 변화와 같은 목소리의 다른 특징들도 의사소통에 사용되며, 전문적인 음성 사용자(가수, 성우 등)에게는 숙달해야 할 중요한 요소이지만, 일상적인 언어의 공식적인 소리 체계에서는 비교적 드물게 사용된다.

5. 음성학

인간의 구어는 주어진 사회의 거의 모든 사람들이 일관된 방식으로 후두 음원의 특정 매개변수를 동적으로 변조하는 능력을 사용한다. 가장 중요한 의사소통, 즉 음성학적 매개변수는 음성 피치(성대의 진동 주파수에 의해 결정됨)와 성대의 분리 정도(성대 내전(모임) 또는 외전(분리)이라고 함)이다.[11]

성대의 외전/내전(ab/adduction)을 빠르게 변화시키는 능력은 강력한 유전적 요소를 가지고 있는데, 성대 내전은 후두개 덮는 작용 외에도 음식이 폐로 들어가는 것을 막는 생명 유지 기능이 있기 때문이다. 결과적으로 이 작용을 제어하는 근육은 신체에서 가장 빠른 근육 중 하나이다.[11] 아이들은 "apa"(p에 대한 외전-내전 제스처를 가짐)와 "aba"(외전-내전 제스처가 없음)와 같은 발화의 차이를 말하는 것을 배우면서 어린 나이에 말하는 동안 이 동작을 일관되게 사용하는 법을 배울 수 있다.[11] 그들은 두 살이 되기 전에 자기 목소리와는 매우 다른 목소리를 가진 주변 성인들의 목소리만 듣고서도 이를 잘 할 수 있으며, 이러한 음성학적 차이를 일으키는 후두 움직임이 목 깊숙이 있어 보이지 않더라도 가능하다.

외전 움직임이나 내전 움직임이 충분히 강하면 성대의 진동이 멈추거나 시작되지 않을 것이다. 제스처가 외전이고 음성의 일부인 경우, 그 소리는 무성음이라고 한다. 그러나 무성음은 제스처가 성대의 진동을 멈출 만큼 강하지 않더라도, 외전 제스처를 포함하는 것으로 더 잘 식별되기도 한다. 무성음의 이러한 비정상적인 특징은 외전이 진행됨에 따라 음성의 스펙트럼 특성이 변화하는 것이 청취자가 무성음을 식별할 때 주의하는 주요 음향 속성이지, 단순히 목소리(주기적 에너지)의 존재 유무가 아니라는 것을 깨달으면 더 잘 이해할 수 있다.[12]

내전 제스처도 생성하는 음성 스펙트럼 에너지의 변화로 식별된다. 따라서 내전 제스처를 가진 음성은 성대 진동이 완전히 멈추지 않더라도 "성문 파열음"이라고 할 수 있다.[12]

진동의 규칙성 변화와 같은 음성의 다른 측면도 의사 소통에 사용되며, 훈련된 음성 사용자가 마스터하는 것이 중요하지만, 구어의 공식적인 음성 코드에서는 더 드물게 사용된다.

사람에게서 목소리는 기도·성도에서 기류·발성·조음의 단계를 거쳐 생성된다. 먼저 폐 등을 구동하여 기류를 발생시킨다. 다음으로 주로 성대를 진동시켜 유성음을 발성하거나, 성대 진동이 수반되지 않는 기식적인 소리(무성음)로 통과시킨다. 마지막으로 혀나 구강을 제어하여 공명시키는, 즉 조음을 한 후에 입술에서 소리가 방사된다.

6. 화법

7. 음성 유형 및 성대

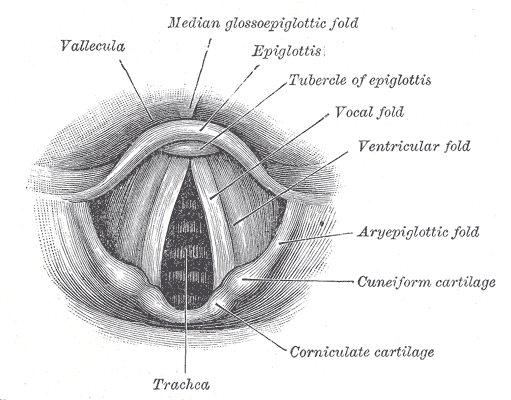

음성을 만들어 내는 주된 기관은 성대이다. 사람은 일반적으로 목의 후두 안에 있는 성대의 진동을 이용하여 소리를 낸다. 성대는 기관지와 연결되어 있으며, 콧소리처럼 성대를 직접 이용하지 않는 소리도 있다.

성대는 후두 내부에 위치하며, 뒤쪽은 피열 연골에, 앞쪽은 갑상 연골에 붙어있다. 안쪽 가장자리는 자유롭게 진동하여 소리를 내며, 상피, 성대 인대, 성대근의 세 층 구조로 되어 있어 길이나 두께를 조절할 수 있다.

성인 남성과 여성은 후두 크기의 차이로 인해 성대 크기가 다르다. 남성의 성대가 보통 더 길고 커서(17mm~25mm)[10] 목소리가 더 낮은 경향이 있다. 여성의 성대는 12.5mm~17.5mm 사이이다. 이러한 성대 크기 차이는 목소리의 음높이 차이를 만드는 주요 요인이며, 유전적 요인과 함께 같은 성별 내에서도 다양한 목소리 음역(예: 베이스, 소프라노)을 만든다. 또한, 남성이 일반적으로 더 큰 성도를 가지는 것도 음색 차이에 영향을 준다.

각 개인의 목소리는 성대의 모양과 크기, 성도를 포함한 신체 구조, 그리고 말하는 습관 등 여러 요인에 의해 고유한 특성을 지닌다.[13] 사람은 성대의 긴장도, 두께, 호흡 압력 등을 조절하여 음의 높이, 크기, 음색을 변화시킨다.

사람의 목소리는 폐에서 나온 기류가 성대를 통과하며 발성(진동시키거나 그대로 통과)되고, 이후 혀나 구강 등을 통해 조음되는 과정을 거쳐 만들어진다. 이 과정의 개인별 차이가 목소리의 개성을 형성한다.

7. 1. 음성 변조

인간의 구어는 사회 구성원 대부분이 후두 음원의 특정 매개변수를 일관된 방식으로 동적으로 조절하는 능력을 활용한다. 의사소통에서 가장 중요한 음성학적 매개변수는 음성 피치(성대의 진동 주파수로 결정됨)와 성대의 분리 정도(성대 내전(모임) 또는 외전(분리)으로 불림)이다.[11]

성대를 벌리고(외전) 오므리는(내전) 능력은 유전적 요인이 강하게 작용한다. 성대 내전은 후두개 덮개 작용 외에도 음식이 폐로 들어가는 것을 막는 생명 유지 기능과 관련이 있기 때문이다. 이 때문에 성대 움직임을 제어하는 근육은 인체에서 가장 빠른 근육 중 하나에 속한다.[11] 어린 아이들은 'apa'(p 발음 시 외전-내전 동작 포함)와 'aba'(외전-내전 동작 없음) 같은 발화의 차이를 구별하며 말하는 법을 배우면서, 어린 나이에도 말하는 동안 이러한 성대 움직임을 일관되게 사용하는 법을 익힌다.[11] 아이들은 두 살이 되기 전에 자신의 목소리와 매우 다른 주변 성인들의 목소리만 듣고도 이를 잘 해낼 수 있으며, 이러한 음성학적 차이를 만드는 후두의 움직임이 목 깊숙이 있어 보이지 않음에도 불구하고 가능하다.

성대의 외전이나 내전 움직임이 충분히 강하면 성대의 진동이 멈추거나 아예 시작되지 않을 수 있다. 만약 외전 움직임이 음성의 일부를 형성하면 그 소리는 무성음이라고 불린다. 그러나 무성음은 외전 움직임이 성대 진동을 멈출 만큼 강하지 않더라도, 외전 움직임을 포함하는 소리로 더 잘 식별되기도 한다. 이러한 무성음의 특징은, 청취자가 무성음을 식별할 때 주의 깊게 듣는 주요 음향 속성이 단순히 목소리(주기적 에너지)의 존재 유무가 아니라, 외전이 진행됨에 따라 음성의 스펙트럼 특성이 변화하는 방식이라는 점을 이해하면 더 명확해진다.[12]

내전 움직임 역시 그것이 만들어내는 음성 스펙트럼 에너지의 변화로 식별된다. 따라서 내전 움직임을 가진 소리는 성대 진동이 완전히 멈추지 않더라도 "성문 파열음"이라고 불릴 수 있다.[12]

성대 진동의 규칙성 변화와 같은 다른 음성적 측면들도 의사소통에 사용되며, 훈련된 음성 사용자가 숙달해야 하는 중요한 요소이지만, 구어의 공식적인 음성 부호 체계에서는 상대적으로 덜 사용된다.

7. 2. 생리학 및 음성 음색

목소리는 음파이므로 크기와 높이를 가진다. 크기는 성대의 진폭에 의해, 높이는 진동수에 의해 결정된다.

진폭은 주로 호기압(숨을 내쉴 때의 압력)에 의해 조절된다. 보통 호기 시 기관 내 압력은 5mm 수주(水柱, mH2O) 정도이지만, 일반적인 말소리를 낼 때는 2~4배로 상승하며, 격앙된 큰 목소리를 낼 때는 400mm 수주에 달하기도 한다.

진동수를 결정하는 요인은 세 가지이다.

# 성대의 긴장도: 성대를 강하게 당기면 높은 소리가 난다. 성대근, 반지방패근 등이 이 조절에 관여한다.

# 성대의 길이: 한국 성인의 평균 길이는 남성 약 13mm, 여성 약 10mm이다. 여성이 상대적으로 성대가 짧아 진동수가 높다. 소아기에는 성별 차이가 없으나, 사춘기에 남성 호르몬의 영향으로 남성의 성대가 길어지고 반지방패근의 긴장도가 낮아져 음높이가 거의 1옥타브 낮아지는 변성 현상이 나타난다.

# 호기압: 호기압이 높아지면 진폭뿐만 아니라 진동수도 증가한다.

같은 크기와 높이의 소리라도 사람마다 다르게 들리는 것을 음색의 차이라고 한다. 이는 주로 부비강, 비강, 구강, 인두 등 공명강의 미묘한 형태 차이 때문에 발생한다. 신체 전체의 크기나 형태도 부차적인 공명체로서 음색에 영향을 미친다. 감기에 걸렸을 때 콧소리가 나는 것은 부비강과 비강을 연결하는 통로가 분비물로 막혀 공명을 제대로 일으키지 못하기 때문이다. 부비강은 여섯 군데에 위치한 뼈 속 공간으로, 모두 작은 구멍을 통해 비강과 연결되어 있다.

성인 남성과 여성은 일반적으로 후두 크기의 차이를 반영하여 성대 크기가 다르다. 성인 남성의 목소리는 보통 더 낮고 성대가 더 크다. 남성의 성대 길이는 17mm에서 25mm 사이이며,[10] 여성의 성대 길이는 12.5mm에서 17.5mm 사이이다.

성대는 후두 내부에 위치하며, 뒤쪽은 피열 연골에, 앞쪽은 갑상 연골에 부착되어 있다. 성대의 바깥쪽 가장자리는 없으며, 안쪽 가장자리(성대 주름)는 자유롭게 진동한다. 성대는 상피, 성대 인대, 성대근의 세 층으로 이루어져 있어 길이를 조절하고 부풀릴 수 있다. 납작한 삼각형 모양의 밴드 형태이며 진주색을 띤다. 성대 위쪽에는 전정 주름(가성대)이 있고, 두 주름 사이에 작은 낭이 있다.

남성과 여성의 성대 크기 차이는 목소리 음높이의 차이를 유발한다. 유전학적 요인 또한 같은 성별 내에서도 음성 차이를 만들며, 남성과 여성의 노래 목소리는 음역에 따라 분류된다. 예를 들어, 남성은 베이스, 베이스-바리톤, 바리톤, 바리테너, 테너, 카운터테너(E2~C♯7 이상) 등으로, 여성은 콘트랄토, 알토, 메조소프라노, 소프라노(F3~C6 이상) 등으로 나뉜다. 오페라에서는 더 세분화된 목소리 분류가 사용된다. (음역 참조) 성별 간 목소리 차이는 성대 크기 외에도 성도의 크기 차이에서도 비롯된다. 일반적으로 남성은 더 큰 성도를 가져 목소리에 더 낮은 음색을 부여하는데, 이는 성대 자체와는 별개이다.

인간의 구어는 후두 음원의 특정 매개변수를 일관된 방식으로 조절하는 능력을 활용한다. 가장 중요한 의사소통 매개변수는 성대의 진동 주파수에 의해 결정되는 음성 피치와 성대의 분리 정도(성대 내전-모음 또는 외전-벌림)이다.[11]

성대의 내전/외전 능력은 강력한 유전적 요소를 가지는데, 성대 내전은 음식이 폐로 들어가는 것을 막는 생명 유지 기능(후두개 덮개 작용 외)을 하기 때문이다. 이 때문에 성대 내전/외전을 제어하는 근육은 인체에서 가장 빠른 근육 중 하나이다.[11] 아이들은 어릴 때부터 'apa'(p 발음 시 외전-내전)와 'aba'(외전-내전 없음) 같은 발화 차이를 구분하며 말하는 법을 배운다.[11] 두 살이 되기 전에도, 자신과 다른 성인의 목소리를 듣고 보이지 않는 후두의 움직임을 모방하여 음성학적 차이를 만들어낼 수 있다.

성대 외전 움직임이 충분히 강하면 성대 진동이 멈추거나 시작되지 않아 무성음이 된다. 그러나 외전 제스처가 진동을 완전히 멈출 만큼 강하지 않더라도, 외전 제스처 자체를 포함하는 소리를 무성음으로 식별하기도 한다. 이는 청취자가 무성음을 식별할 때 단순히 목소리(주기적 에너지)의 유무보다는 외전이 진행됨에 따라 변화하는 음성의 스펙트럼 특성에 더 주목하기 때문이다.[12]

성대 내전 제스처 역시 생성되는 음성 스펙트럼 에너지의 변화로 식별된다. 따라서 내전 제스처를 가진 음성은 성대 진동이 완전히 멈추지 않더라도 성문 파열음이라고 불릴 수 있다.[12] 진동의 규칙성 변화와 같은 다른 음성적 측면도 의사소통에 사용되며, 훈련된 음성 사용자가 숙달해야 하는 요소이지만, 공식적인 구어 음성 코드에서는 덜 빈번하게 사용된다.

각 개인의 목소리는 성대의 실제 모양과 크기, 신체의 나머지 부분(특히 성도)의 크기와 모양, 그리고 발음 습관 때문에 고유한 것으로 여겨진다.[13] (발음 습관과 같은 후자적 측면은 숙련된 연기자가 모방할 수 있다.) 인간은 성대를 느슨하게 하거나, 팽팽하게 하거나, 두께를 변화시킬 수 있으며, 다양한 압력으로 호흡을 조절할 수 있다. 가슴과 목의 모양, 혀의 위치, 관련 없는 근육의 긴장도를 변경하여 음의 높이, 음량, 음색 또는 톤을 변화시킬 수 있다. 소리는 신체의 여러 부분에서 공명하며, 개인의 신체 크기와 골격 구조는 생성되는 소리에 영향을 미친다.

가수들은 소리가 성도 내에서 더 잘 공명하도록 특정 방식으로 소리를 투사하는 법을 배우는데, 이를 발성 공명이라고 한다.[14] 또한, 후두의 기능을 다양하게 조작하여 다른 종류의 음역을 만들어낸다. 가수가 사용하는 주요 기법 중 하나는 가수 포르망트인데, 이는 성도의 일반적인 공명에 추가되는 공명으로, 대부분 악기의 주파수 범위를 넘어서는 영역에서 나타나 가수의 목소리가 음악 반주 속에서도 잘 들리도록 돕는다.[15][16]

7. 3. 음성 등록

'''음성 등록'''은 인간의 목소리 내에서 음성 레지스터 시스템을 지칭한다. 인간의 목소리에서 레지스터는 동일한 진동 패턴으로 생성되고 동일한 음질을 가진 일련의 음들을 말한다. 레지스터는 ''후두'' 기능에서 비롯된다. 이는 성대가 여러 가지 진동 패턴을 생성할 수 있기 때문이다.[17] 이러한 각 진동 패턴은 특정 음높이의 ''음역'' 내에서 나타나며 특정 특징적인 소리를 생성한다.[18] 레지스터의 발생은 성대 진동과 성도의 음향 상호 작용의 영향으로도 여겨진다.[19]

레지스터라는 용어는 인간의 목소리의 여러 측면을 포괄하기 때문에 다소 혼란스러울 수 있다. 레지스터라는 용어는 다음 중 하나를 지칭하는 데 사용될 수 있다:[1]

언어학에서 '''레지스터 언어'''는 성조와 모음 발성을 단일 음운론 시스템으로 결합한 언어이다.

언어 병리학에서 음성 레지스터라는 용어는 특정 성대 진동 패턴, 특정 일련의 음높이 및 특정 유형의 소리의 세 가지 구성 요소를 갖는다. 언어 병리학자는 후두 기능의 생리를 기반으로 보이스 프라이 레지스터, 모달 레지스터, 가성 레지스터, 휘슬 레지스터의 네 가지 음성 레지스터를 식별한다. 이러한 관점은 많은 보컬 교육자들도 채택하고 있다.[20]

발성 방식의 차이를 중심으로 한 생성 방식의 분류를 성구(聲區)라고 하며, 가성이 대표적인 예이다.

7. 4. 음성 공명

'''음성 공명'''은 발성으로 만들어진 기본적인 소리가 몸 안의 공기가 채워진 공간들을 지나 외부 공기로 나가는 과정에서 음색이나 강도가 좋아지는 현상을 말한다.[20] 이 과정과 관련하여 증폭, 풍부화, 확대, 개선, 강화, 연장 등 다양한 용어가 사용되지만, 엄밀한 과학적 의미에서는 논란의 여지가 있을 수 있다. 중요한 점은 공명을 통해 더 나은 소리가 만들어진다는 것이다.[20]

음성 공명에 관여하는 신체 부위는 크게 7곳으로 나눌 수 있다. 몸의 아래쪽부터 위쪽 순서대로 나열하면 다음과 같다.[21]

가수들은 소리가 성도 내에서 더 잘 울리도록 특정 방식으로 소리를 내는 법을 배우는데, 이를 발성 공명이라고 한다.[14] 가수들이 공명을 활용하는 주요 방법 중 하나는 가수 포르망트(singer's formant)를 사용하는 것이다. 이는 일반적인 악기의 주파수 범위를 넘어서는 추가적인 공명을 만들어, 가수의 목소리가 오케스트라나 밴드 같은 음악 반주 속에서도 잘 들리도록 돕는다.[15][16]

8. 인간 목소리의 영향

대부분의 음악, 특히 서양 대중음악의 기본이 되는 12음계는 진화 과정에서 인간의 목소리로부터 유래했을 가능성이 있다는 연구 결과가 뉴 사이언티스트에 실렸다. 녹음된 사람들의 목소리 샘플을 분석한 결과, 12음계의 음정 간격과 일치하는 음향 에너지의 최고점(피크)이 발견되었다.[22]

9. 음성 장애

인간의 음성에는 다양한 음성 장애가 영향을 미칠 수 있다. 여기에는 언어 장애뿐만 아니라 성대 결절과 같은 성대의 성장 및 병변이 포함된다. 목소리를 오랫동안 부적절하게 사용하면 음성 과부하가 발생할 수 있는데, 이는 발성 기관에 무리를 주는 상태를 의미한다. 음성 관련 문제가 발생하면 이비인후과 전문의의 도움을 받을 수 있지만, 가장 좋은 방법은 올바른 발성을 통해 미리 예방하는 것이다.[23] 음성 치료는 보통 언어 치료사가 담당한다.

만약 2주 이상 쉰 목소리나 거친 목소리가 지속된다면, 이는 성대 결절이나 폴립과 같은 근본적인 음성 장애의 신호일 수 있으므로 의학적인 검사를 받아보는 것이 좋다.[25]

9. 1. 성대 결절 및 폴립

성대 결절은 성대를 반복적으로 남용하여 발생하며, 각 성대에 부드럽고 부어오른 반점이 생기는 것으로 시작된다.[24] 이 반점은 시간이 지나면서 결절이라고 불리는 더 단단하고 굳은살과 같은 형태로 발전한다. 성대 남용이 오래될수록 결절은 더 커지고 뻣뻣해진다.대부분의 폴립은 결절보다 크며, 폴립성 변성 또는 렝키 부종과 같은 다른 이름으로 불리기도 한다. 폴립은 단 한 번의 성대 남용으로도 발생할 수 있으며, 수술적 제거가 필요할 수 있다. 폴립 제거 후에도 성대에 지속적인 자극이 가해지면 결절로 이어질 수 있다. 언어 치료는 환자에게 습관 변화 및 발성 위생 관리를 통해 성대에 가해지는 자극을 영구적으로 제거하는 방법을 가르쳐준다.

2주 이상 지속되는 쉰 목소리나 거친 목소리는 결절이나 폴립과 같은 근본적인 음성 장애의 흔한 증상일 수 있으므로 의학적 검사를 받아보는 것이 좋다.[25]

10. 생성

사람의 목소리는 기도 및 성도에서 여러 단계를 거쳐 만들어진다. 기본적으로 폐에서 나온 공기(기류)가 성대를 거치며 소리(발성)로 바뀌고, 이 소리가 혀나 입 안(구강)에서 변형(조음)되어 입술 밖으로 나오게 된다. 이 과정은 모든 사람에게 동일하지만, 각 단계를 조절하는 방식이 개인마다 달라 목소리의 개성이 나타난다. 발성 방식의 차이에 따라 목소리를 분류하기도 하는데, 이를 성구라고 하며 가성 등이 예시에 해당한다.

사람의 음성 생성 과정을 설명하는 모델도 연구되고 있으며, 대표적으로 소리 발생원(성대 등)과 소리 변형 부분(입 구조 등)으로 나누어 설명하는 소스-필터 모델이 있다.

또한, 기술의 발달로 사람의 목소리를 기계나 인공적인 방법으로 만드는 음성 합성 기술도 존재한다. 이는 보컬로이드처럼 오락 목적으로 사용되기도 하고, 장애나 질병으로 말하기 어려운 사람들의 의사소통을 돕는 데 활용되기도 한다.[26]

10. 1. 생물학적 생성

음성을 만들어 내는 핵심 기관은 목에 위치한 성대이다.[11] 사람은 주로 성대의 진동과 열림/닫힘(성대 외전/성대 내전)을 조절하여 다양한 소리를 만들어낸다. 이러한 조절 능력은 의사소통에 필수적이며, 특히 음성의 높낮이(음높이)와 성대의 분리 정도를 변화시키는 것은 인간 구어의 중요한 특징이다.[11] 성대를 여닫는 능력은 음식물이 폐로 들어가는 것을 막는 생명 유지 기능과도 관련이 있어 매우 빠르게 작동하며, 어린 아이들도 주변 소리를 통해 이를 학습한다.[11] 성대의 움직임에 따라 무성음이나 성문 파열음 같은 다양한 소리가 만들어지기도 한다.[12]사람의 목소리는 크게 세 단계를 거쳐 생성된다. 첫째, 폐에서 공기를 내보내 기류를 만들고, 둘째, 이 기류가 성대를 통과하며 진동하거나(유성음) 그대로 통과하여(무성음) 발성이 이루어진다. 마지막으로 혀나 입 모양 등을 조절하여 소리를 변형시키는 조음 과정을 거쳐 최종적인 목소리가 만들어진다. 이러한 과정은 모든 사람에게 공통적이지만, 각 단계에서의 미세한 차이가 개인마다 다른 목소리, 즉 성구의 차이를 만들어낸다.

10. 1. 1. 발성 방식

음성을 만들어 내는 기관은 성대이다. 사람은 일반적으로 목의 기관지와 연결되어 있는 성대의 진동을 이용하여 소리를 내지만, 콧소리와 같이 성대를 이용하지 않고 내는 소리도 있다.인간의 구어는 후두 음원의 특정 요소를 조절하는 능력을 활용한다. 가장 중요한 요소는 다음과 같다.

- 음성 피치: 성대의 진동 주파수에 의해 결정된다.

- 성대 분리 정도: 성대가 모이는 것(성대 내전)과 벌어지는 것(성대 외전)을 말한다.[11]

성대를 벌리고 모으는(외전/내전) 능력은 유전적 요소가 강하다. 성대 내전은 음식물이 폐로 들어가는 것을 막는 생명 유지 기능도 하기 때문이다. 이 때문에 성대 내전/외전을 제어하는 근육은 우리 몸에서 가장 빠른 근육 중 하나이다.[11] 아이들은 아주 어린 나이에도 주변 어른들의 목소리만 듣고도 성대의 외전/내전 움직임을 조절하여 'apa'(외전-내전 있음)와 'aba'(외전-내전 없음) 같은 발음의 차이를 만들어내는 법을 배울 수 있다. 이는 목 깊숙이 있어 보이지 않는 후두의 움직임을 파악하여 이루어진다.[11]

성대 외전 움직임이 충분히 강하면 성대 진동이 멈추거나 시작되지 않는데, 이때 나는 소리를 무성음이라고 한다. 성대 진동이 완전히 멈추지 않더라도 외전 움직임이 포함된 소리를 무성음으로 분류하기도 한다. 이는 청취자가 무성음을 구별할 때 단순히 목소리(주기적 에너지)의 유무보다는, 외전이 진행됨에 따라 음성의 스펙트럼 특성이 변하는 것을 더 중요하게 인식하기 때문이다.[12]

반대로 성대 내전 움직임 역시 생성되는 음성 스펙트럼 에너지의 변화로 식별된다. 따라서 내전 움직임이 포함된 음성은 성대 진동이 완전히 멈추지 않더라도 "성문 파열음"이라고 부를 수 있다.[12]

진동의 규칙성 변화와 같은 음성의 다른 측면들도 의사소통에 사용되며, 훈련을 통해 익힐 수 있지만, 일반적인 구어에서는 앞서 설명한 요소들보다 덜 사용된다.

사람에게서 목소리는 기도·성도에서 기류·발성·조음의 단계를 거쳐 생성된다.

# 기류 발생: 폐 등을 움직여 공기 흐름을 만든다.

# 발성: 주로 성대를 진동시켜 유성음을 만들거나, 성대 진동 없이 기식적인 소리(무성음)로 공기를 통과시킨다.

# 조음: 혀나 구강 등을 조절하여 소리를 공명시킨 후 입술을 통해 밖으로 내보낸다.

사람은 기류·발성·조음이라는 기본적인 소리 생성 과정을 공유하지만, 개인마다 각 과정의 조정이 다르며, 이것이 목소리의 개성을 만들어낸다. 발성 방식의 차이를 중심으로 한 생성 방식의 분류를 성구라고 한다. 예시로 가성이 있다.

10. 1. 2. 모델

사람의 음성 생성 과정 모델은 다양하게 존재한다. 대표적인 예로, 생성 과정을 "음원(예: 성대) + 필터(예: 입의 구조)"로 간주하는 소스-필터 모델이 있다.사람에게서 목소리는 기도·성도에서 기류·발성·조음의 단계를 거쳐 생성된다. 먼저 폐 등을 구동하여 기류를 발생시킨다. 다음으로 주로 성대를 진동시켜 유성음을 발성하거나, 성대 진동이 수반되지 않는 기식적인 소리(무성음)로 통과시킨다. 마지막으로 혀나 구강을 제어하여 공명시키는, 즉 조음을 한 후에 입술에서 소리가 방사된다.

10. 2. 기계적 생성

음성 합성은 사람의 목소리(음성)를 기계적으로 또는 인공적으로 생성하는 기술 및 시스템이다. 오락 등에 사용되는 보컬로이드 외에도, 장애나 질병으로 발성하기 어려운 사람이 의사를 전달하는 데 도움을 주기 위해 사용된다.[26]11. 특성

목소리는 음파의 일종으로, 물리적으로는 크기(음량)와 높낮이(음높이)를 가진다. 목소리의 크기는 주로 성대의 진폭에 의해 결정되며, 이 진폭은 숨을 내쉴 때의 압력(호기압)과 관련이 깊다. 호기압이 높을수록 성대의 진폭이 커져 더 큰 소리가 난다.[11]

목소리의 높낮이는 주로 성대의 진동수에 의해 결정된다. 진동수에 영향을 미치는 요인으로는 성대의 긴장도(팽팽할수록 높은 소리), 길이(짧을수록 높은 소리), 그리고 호기압(높을수록 진동수 증가) 등이 있다.[27] 사춘기에 남성의 목소리가 낮아지는 변성은 남성 호르몬의 영향으로 성대가 길어지고 두꺼워지기 때문이다.

같은 크기와 높이의 소리라도 사람마다 다르게 들리는 것은 음색의 차이 때문이다. 음색은 주로 소리가 울리는 공간인 성도(비강, 구강, 인두, 부비강 등)의 모양과 크기, 그리고 신체 전체의 크기나 형태에 따른 공명 현상에 의해 결정된다.[13] 감기에 걸렸을 때 콧소리가 나는 것은 부비강이 막혀 공명이 달라지기 때문이다.

또한, 각 개인의 목소리는 성대의 모양과 크기, 성도의 구조, 그리고 발음 습관 등이 복합적으로 작용하여 고유한 특성을 지닌다.[13] 사람은 의사소통을 위해 후두를 미세하게 조절하여 목소리 높낮이나 성대의 열림/닫힘 정도를 변화시킨다. 성대를 벌려 진동을 멈추게 하면 무성음이 만들어지고, 성대를 닫는 움직임은 성문 파열음과 같은 소리를 내는 데 관여한다.[11][12] 이러한 성대 조절 능력은 언어 습득 과정에서 자연스럽게 발달한다.[11]

11. 1. 높낮이

목소리는 음파이므로 크기와 높낮이를 가진다. 목소리의 높낮이는 주로 성대의 진동수에 의해 결정되는데, 진동수는 1초 동안 성대가 떨리는 횟수를 의미하며, 이 수가 많을수록 높은 소리가 난다.[27]목소리 높낮이를 결정하는 주요 요인은 다음과 같다.

- 성대의 긴장도: 성대를 강하게 당겨 긴장시키면 더 높은 소리가 난다. 이는 성대근이나 반지방패근과 같은 후두 근육의 작용으로 조절된다.

- 성대의 길이: 성대가 짧을수록 진동수가 많아져 높은 소리가 난다.[27] 일반적으로 여성이 남성보다 성대가 짧아 목소리가 높다. 사춘기에 남성은 남성 호르몬의 영향으로 성대가 급격히 길어지고 두꺼워지며 긴장도도 낮아져 목소리가 거의 한 옥타브 낮아지는 변성을 겪는다. 여성도 사춘기에 경미하게 목소리가 낮아진다.

- 호기압: 숨을 내쉬는 압력이 높아지면 성대의 진폭뿐만 아니라 진동수도 증가하여 더 높고 큰 소리가 난다.

인간은 의사소통 과정에서 후두에서 만들어지는 소리(후두 음원)의 여러 특징을 미세하게 조절한다. 이 중 목소리 높낮이(피치)와 성대의 열리고 닫힘 정도(내전/외전)가 특히 중요하다.[11] 피치는 성대의 진동수 자체에 의해 결정되며, 개인 내에서는 주로 성대의 긴장도를 조절하여 변화시킨다.[27] 성대의 열림(외전)과 닫힘(내전)은 소리의 유무성(울림 여부)에 영향을 미친다. 성대를 벌리는(외전) 동작이 충분히 강하면 성대 진동이 멈추어 무성음이 만들어지며, 반대로 성대를 닫는(내전) 동작은 성문 파열음과 같은 소리를 만드는 데 관여할 수 있다.[12] 이러한 복잡한 성대 조절 능력은 말을 배우는 과정에서 자연스럽게 습득된다.[11]

목소리 높낮이를 이야기할 때는 음높이(피치)와 포르만트라는 두 가지 개념을 구분하는 것이 좋다.

- 피치: 성대의 진동수 자체에 의해 결정되는 소리의 순수한 높낮이이다. 성대의 길이, 질량, 장력, 점탄성 등에 따라 달라진다.[27]

- 포르만트: 성도(성대에서 입술까지 이어지는 소리 통로)의 모양에 따라 특정 주파수 영역대가 강조되어 나타나는 공명음이다. 이는 목소리의 음색에 더 큰 영향을 주며, 주로 성도의 길이에 따라 결정된다. 따라서 일반적으로 키가 크거나 목, 턱이 긴 사람이 낮은 포르만트를 가질 가능성이 있다.

가창과 같은 특수한 경우를 제외하면, 일상 대화에서는 피치와 포르만트를 명확히 구분하지 않고 "목소리가 높다" 또는 "낮다"고 표현하는 경우가 많다. 목소리 높이와 관련된 더 구체적인 개념으로는 특정 발성 상황에서의 높이를 나타내는 성위, 발성 가능한 음높이의 전체 범위를 의미하는 성역, 그리고 성역 내에서 구분되는 발성 방식인 성구 등이 있다.

11. 1. 1. 성위

특정 발성을 할 때의 목소리 높이를 성위(声位)라고 한다. 대화 시의 성위를 말소리 성위(話声位)라고 하며, 음역 하한보다 4분의 1 지점 정도로 여겨진다.[27] 말소리 성위는 성인 남성의 경우 120Hz 전후, 성인 여성의 경우 240Hz 전후이다.[27]아이의 목소리는 남녀 모두 높다고 여겨지며, 성장에 따라 음높이와 포르만트 모두 낮아진다. 남성의 대부분은 사춘기에 갑자기 낮은 목소리로 변하며, 여성의 경우에도 경미하지만 낮아진다. 장년기를 지나면 여성은 목소리가 낮아지는 경우가 있으며, 남성은 약간 높아지는 경우가 있다.

11. 1. 2. 성역 및 성구

음악에서 하나의 음원이 낼 수 있는 음높이의 범위를 음역이라고 하며, 목소리의 음역은 특히 '''성역'''(聲域)이라고 부른다. 사람이 발성 가능한 가장 낮은 소리부터 가장 높은 소리까지의 범위를 생리적 성역이라고 하는데[27], 일반적으로 성인 남성은 60~500Hz, 여성은 120~800Hz 정도의 범위를 갖는 것으로 알려져 있다[27]. 소프라노, 알토, 테너, 베이스 등과 같이 음악적 표현을 위해 구분하는 성역은 음악적 성역이라고 한다[27].

성역은 몇 개의 '''성구'''(聲區) 또는 '''음성 레지스터'''(voice register)로 구분된다. 음성 레지스터는 동일한 성대 진동 패턴으로 생성되고 유사한 음질을 갖는 일련의 음들을 의미하며, 이는 후두 기능에서 비롯된다[17]. 성대는 다양한 진동 패턴을 만들어낼 수 있으며[17], 각 패턴은 특정 음높이 범위 내에서 나타나며 고유한 소리를 만들어낸다[18]. 성구는 성대 진동과 성도(vocal tract)의 음향적 상호작용에도 영향을 받는 것으로 여겨진다[19].

성대는 후두 내부에 위치하며, 뒤쪽은 피열 연골에, 앞쪽은 갑상 연골에 부착되어 있다. 성대의 길이는 성별에 따라 차이가 있으며, 이는 목소리 높낮이에 직접적인 영향을 미친다.

성인 남성은 일반적으로 성대가 더 길고 두꺼워 낮은 목소리를 내며, 여성은 상대적으로 성대가 짧아 높은 목소리를 낸다. 이러한 신체적 차이와 더불어 유전학적 요인 등이 복합적으로 작용하여 같은 성별 내에서도 다양한 성역이 나타난다. 음악에서는 이를 바탕으로 남성 가수를 베이스, 베이스-바리톤, 바리톤, 바리테너, 테너, 카운터테너 등으로, 여성 가수를 콘트랄토, 알토, 메조소프라노, 소프라노 등으로 분류한다. 남성이 여성보다 일반적으로 더 큰 성도를 갖는 것도 목소리 음색 차이에 영향을 미치는데, 이는 성대 자체보다는 공명 공간의 크기와 관련이 있다.

언어 병리학에서는 후두 기능의 생리를 기반으로 다음과 같은 네 가지 주요 음성 레지스터(성구)를 구분하며, 이는 많은 성악 교육자들도 받아들이는 관점이다[20][27].

각 성구는 고유한 성대 진동 양식을 가지며[27], 성구 간 전환 시 음질의 변화나 '음성 끊김'(voice break)이 느껴질 수 있다. '레지스터'라는 용어는 이 외에도 음역의 특정 부분(상부/중간/하부), 공명 영역(흉성/두성), 특정 발성 과정이나 음색, 심지어 언어학에서 성조와 모음 발성을 결합한 음운론 체계를 지칭하는 등 다양한 의미로 사용될 수 있어 주의가 필요하다[1].

11. 2. 성량

목소리는 음파이기 때문에 크기와 높이가 있다. 목소리의 크기는 성대의 진폭에 의해 결정된다.이 진폭을 조절하는 주요 요인은 날숨 때의 공기 압력, 즉 호기압이다. 보통 숨을 내쉴 때 기관 내 압력은 5mm 수주(mH2O) 정도인데, 보통 말소리를 낼 때는 이보다 2~4배 높아지고, 격앙된 큰 목소리를 낼 때는 400mm 수주에 달하기도 한다.

사람은 소리에 대해 크고 작음을 느끼는데, 이를 음량 또는 라우드니스라고 한다. 목소리의 라우드니스를 특별히 '''성량'''이라고 부르기도 한다.

라우드니스는 공기 압력의 변화폭과 밀접한 관련이 있으므로, 성량은 기류 기구의 작용, 예를 들어 호흡과 관련된 폐, 그 아래의 횡격막, 배 등의 움직임에 따라 크게 달라진다[28] (흔히 "배에서 소리를 낸다"고 표현하는 것과 관련이 있다).

문헌 기록에 따르면, 『호조 5대기』에는 후마 코타로는 목소리가 50정(약 5.4km) 이상 멀리까지 울려 퍼졌다고 기록되어 있다.

11. 3. 음질

같은 크기와 같은 높이의 소리를 내어도 사람에 따라 느낌이 다른 소리로 들릴 때 이것을 음색의 차이라고 한다. 이러한 음색의 차이는 주로 비강, 구강, 인두, 부비강 등 소리가 공명하는 공간 모양의 미묘한 차이 때문에 발생한다. 신체 전체의 크기나 형태도 부차적인 공명체로서 음색 발생에 관련이 있다. 예를 들어, 감기에 걸리면 콧소리가 나는 경우가 있는데, 이는 부비강으로 통하는 길이 분비물로 막혀 공명을 제대로 일으키지 못하기 때문이다. 부비강은 여섯 군데에 있는 뼈 속 공간으로, 모두 가늘고 작은 구멍을 통해 비강과 연결되어 있다.각 개인의 목소리는 그 사람의 성대의 실제 모양과 크기, 성도(vocal tract)의 크기와 모양, 그리고 평소 말하는 습관에 따라 완전히 고유한 특성을 갖는다.[13] 물론 목소리를 내는 습관적인 측면은 숙련된 연기자가 모방할 수 있다. 사람은 성대를 느슨하게 하거나 팽팽하게 하고, 두께를 변화시킬 수 있으며, 다양한 압력으로 호흡을 조절할 수 있다. 또한 가슴과 목의 모양, 혀의 위치, 관련 없는 근육의 긴장 정도를 바꿀 수 있는데, 이러한 변화는 소리의 음높이, 음량, 음색 또는 톤에 영향을 미친다. 소리는 신체의 여러 부분에서 공명하며, 개인의 신체 크기와 골격 구조 역시 목소리에 영향을 줄 수 있다.

가수들은 소리가 성도 내에서 더 잘 공명하도록 특정 방식으로 소리를 투사하는 법을 배우기도 하는데, 이를 발성 공명이라고 한다.[14] 발성 소리와 생성에 대한 또 다른 주요 영향은 후두의 기능이며, 사람들은 후두를 다양한 방식으로 조작하여 여러 종류의 음역을 만들어낸다.[14] 가수가 이를 수행하는 주요 방법 중 하나는 가수 포르망트를 사용하는 것이다. 이는 대부분의 악기 주파수 범위를 넘어서는 성도의 일반적인 공명에 추가되는 공명으로, 가수의 목소리가 음악 반주 속에서도 더 잘 들리도록 돕는다.[15][16]

목소리에는 음색과 성질의 차이가 있다. 이는 개인마다 다를 뿐만 아니라, 같은 사람이라도 나이나 건강 상태에 따라 변화하며, 의도적으로 구분하여 사용할 수도 있다. 음질이나 성질의 예로는 허스키 보이스, 위스퍼 보이스, 가성 외에도 미성, 굵은 목소리 등이 있다. 이러한 성질 차이의 한 가지 원인은 발성 방식, 즉 성구의 차이에서 비롯된다.

12. 내용

음성이 갖는 의미(내용)는 다양하다. 예를 들어, 울음소리나 비명과 같은 감정을 나타내는 소리, 운율을 소리로 연주하는 콧노래・허밍, 언어 소통의 매개가 되는 언어음 등이 있다.

12. 1. 언어

사람이 성대를 이용하여 내는 소리를 통해 의사소통하는 언어를 음성 언어라고 한다. 인간의 구어는 사회 구성원 대부분이 후두에서 만들어지는 소리의 특정 요소, 즉 목소리의 특징을 결정하는 요소들을 일관된 방식으로 조절하는 능력을 사용한다. 의사소통에서 가장 중요한 요소는 목소리의 높낮이(음성 피치, 성대의 진동수에 따라 결정됨)와 성대가 얼마나 벌어지고 닫히는지의 정도(성대 내전(모임) 또는 외전(분리)이라고 함)이다.[11]성대를 벌리고(외전) 닫는(내전) 능력은 유전적인 영향이 크다. 성대를 닫는 작용은 음식이 폐로 들어가는 것을 막는 생명 유지 기능과도 관련이 있기 때문이다. 이 때문에 성대 조절 근육은 우리 몸에서 가장 빠르게 움직이는 근육 중 하나이다.[11] 아이들은 말을 배우면서 이러한 성대 움직임을 일관되게 사용하는 법을 익힌다. 예를 들어 'apa'(p 발음 시 성대를 벌렸다 닫음)와 'aba'(성대를 벌렸다 닫는 동작 없음) 같은 발음의 차이를 구분하고 따라 할 수 있게 된다.[11] 아이들은 두 살이 되기 전에도, 자신의 목소리와 매우 다른 어른들의 목소리만 듣고도 이를 해낼 수 있다. 목 깊숙이 있어 보이지 않는 후두의 움직임으로 인한 소리의 차이를 구별하는 것이다.

성대를 벌리는(외전) 움직임이나 닫는(내전) 움직임이 충분히 강하면 성대의 진동이 멈추거나 시작되지 않을 수 있다. 외전 움직임으로 인해 성대 진동이 멈춘 소리를 무성음이라고 한다. 하지만 성대 진동이 완전히 멈추지 않더라도, 외전 움직임이 포함된 소리 역시 무성음으로 인식될 수 있다. 이는 사람들이 무성음을 구별할 때 단순히 목소리(성대 진동)의 유무보다는, 외전 움직임에 따라 소리의 음향적 특징이 변하는 것에 더 주목하기 때문이다.[12]

마찬가지로 성대를 닫는(내전) 움직임 역시 소리의 스펙트럼 에너지 변화를 통해 인식된다. 따라서 내전 움직임이 포함된 소리는 성대 진동이 완전히 멈추지 않더라도 "성문 파열음"으로 분류될 수 있다.[12]

성대 진동의 규칙성 변화와 같은 다른 목소리의 특징들도 의사소통에 사용되며, 특히 훈련된 목소리 사용자에게 중요하지만, 일반적인 구어에서는 덜 사용된다.

소리 중에서 언어적인 의미를 가지는 것을 언어음이라고 한다. 언어음은 연속적인 소리를 불연속적인 기호의 나열로 보는 관점에서 모음과 자음으로 나눌 수 있으며, 이 분류에는 소리를 만드는 방식, 즉 조음 과정이 중요하다.

언어에 따라서는 음소적으로 목소리(성대 울림)의 유무에 따라 의미가 달라지기도 하고, 거센 숨소리의 유무에 따라 달라지기도 한다(중국어, 태국어 등). 또 어떤 언어에서는 목소리와 숨소리 모두 의미 구별에 사용되기도 한다(힌디어 등).

13. 처리

소리는 파형으로 나타낼 수 있는 실체로 존재하지만, 다양한 목적으로 처리·변형된다.

13. 1. 부호화

음성 부호화는 음성을 효율적으로 전달하기 위해 음성 신호를 부호화하는 기술이다. 음성 부호화는 대상을 음성에 한정하고 음성이 가진 특성을 이용함으로써, 일반적인 부호화 방식보다 더 효율적인 부호화가 가능하다.13. 2. 음성 변환

음성 변환은 어떤 목소리를 다른 목소리로 변환하는 작업이며, 이를 위한 시스템을 보이스 체인저라고 한다.14. 이용

목소리는 소수의 일상적인 대화뿐만 아니라, 많은 사람들을 대상으로 하는 스피치, 프레젠테이션, 연설, 내레이션, 아나운스, 가창, 연기 등 다양한 분야에서 중요하게 사용된다. 이러한 목소리 활용 능력을 향상시키기 위해 보컬 트레이닝과 같은 발성 훈련이 이루어지기도 한다. 특히 애니메이션 작품 등에서 목소리로 연기하는 것을 전문으로 하는 성우라는 직업도 있다.

또한, 스포츠에서도 목소리가 활용되는데, 테니스나 육상 경기의 투척 종목 등에서 선수들이 순간적으로 강한 힘을 내기 위해 소리를 지르는 경우가 있다. 이는 일시적으로 강한 힘을 내는 데 유효한 수단으로 여겨지기 때문이다.

15. 사람 이외의 존재

동물의 목소리는 울음소리라고 불리며[29], 평원이나 바닷속처럼 장애물이 적은 환경에서는 멀리까지 전달되어 의사소통에 사용된다. 예를 들어 고래의 소리는 매우 먼 거리까지 도달한다(고래의 노래 참조).

어류 중에서도 소리를 내는 종류가 다수 확인되었고[30], 바닷가재나 조개류 등도 특정 방식으로 소리를 내는 것이 관찰된다.[31][32]

조류는 사람과 달리 성대가 아닌 다른 기관(울대)을 사용하여 소리를 내며, 곤충은 성대가 없지만 매미처럼 별도의 발성 기관을 가지거나[35][36], 날개를 비비는 등 다양한 방법으로 소리를 만들어낸다.[34][37][38][39]

15. 1. 동물 일반

동물의 목소리는 울음소리라고 불린다.[29] 평원이나 바닷속처럼 소리를 막는 장애물이 적은 환경에서는 목소리가 쉽게 멀리까지 전달되며, 동물은 이를 이용해 의사소통을 한다. 예를 들어 고래의 목소리는 3000km나 떨어진 곳까지 전달된다(고래의 노래 참조).인간에게 길러지는 개, 고양이 등의 동물이 내는 울음소리가 문제가 될 경우, 성대 절제술이나 훈련 등을 통한 헛짖음 방지 대책이 시행되기도 한다.

어류 중에서는 대서양에서만 150종 이상의 소리를 내는 발음어가 확인되었다.[30] 그 외에, 바닷가재는 촉각의 뿌리에 있는 발음기를 비벼 위협음 등을 내며 의사소통하는 것이 확인된다.[31] 조개류 등에서도 타격음이나 마찰음을 내는 것이 확인되지만,[32] 이들이 구조적으로 소리를 내고 진동을 감지할 수 있음에도 불구하고 적극적으로 의사소통하지 않는 이유는, 소리를 내서 위치가 드러나 포식자에게 잡아먹힐 위험이 더 크기 때문일 수 있다는 연구도 있다.[33]

15. 1. 1. 조류

조류 이외의 척추동물 (사람을 포함)은 성대를 사용하여 발성을 하지만, 조류는 울대를 사용한다.15. 1. 2. 곤충

벌레 소리는 곤충의 울음소리를 말한다.[34] 성대를 사용하는 곤충은 없지만, 매미는 배 부분에 발성 기관을 가지고 있다.[35][36] 그 외에도 날개 등을 비벼 소리를 내거나, 소리를 공명시키거나, 몸을 진동시키거나, 외골격을 두드리는 등 다양한 방법으로 곤충의 소리가 만들어진다.[37][38][39]15. 2. 악기

사람의 발성 기관은 관악기, 특히 리드 악기와 자주 비교된다.진성대(성대)는 사람의 입술이나 눈꺼풀과 비슷한 구조이다. 입술을 호흡으로 진동시켜 소리를 내는 것(립롤, 립리드)은 성대 진동을 흉내 내는 운동으로, 후두 원음에 가까운 소리를 낸다. 이는 금관악기의 발음체인 마우스피스에 활용되는 원리와 유사하다.

관악기와 사람 목소리는 호흡을 사용하여 발음체를 작동시키고, 공명기를 변형시킨다는 공통점이 있다. 그러나 관악기는 음높이를 조절하기 위해 공명기를 변형시키는 반면, 사람 목소리는 음파를 다양하게 바꾸기 위해 공명기를 사용한다는 점에서 차이가 있다. 음높이 조절을 위해 발음체 자체를 변형시키는 점은 오히려 현악기와 비슷하며, 목소리 높낮이를 조절하는 윤상갑상근 등을 현악기의 페그(줄감개)에 비유하기도 한다.

사람 목소리의 공명기처럼 매우 다양한 음파를 만들어내는 장치는 다른 악기에서 찾기 어렵다. 굳이 비슷한 것을 찾자면, 다양한 음색을 선택할 수 있는 파이프 오르간의 스톱 장치나 전자적으로 소리를 합성하는 신시사이저를 들 수 있다. 또한 소리의 파형을 직접 변형시킨다는 점에서는 일렉트릭 기타의 이펙터와 유사하다고 볼 수 있다.

토킹 모듈레이터(talk box)는 사람의 공명 원리를 기타 등의 이펙터로 활용하는 장치이다.

16. 기타

(내용 없음)

16. 1. 음성 지문

목소리는 소리를 만드는 성대와 이 소리를 울리게 하는 성도의 크기 및 형태에 따라 달라진다. 사람마다 성대와 성도의 모습이 다르기 때문에 목소리 역시 개인마다 고유한 특징을 갖게 된다. 이러한 목소리의 특징을 스펙트로그램이라는 기술로 분석하면 개인 간의 차이를 시각적으로 확인할 수 있는데, 이를 음성 지문이라고 부른다. 일반적으로 키가 큰 사람은 성대와 성도가 상대적으로 크기 때문에 목소리가 낮은 경향이 있다. 음성 지문 분석은 개인의 특징을 파악하는 데 활용될 수 있다.16. 1. 1. 음성 감정

범죄 과학 수사에서는 스펙트로그램을 이용한 음성 지문 검출을 실시하여 음성 감정에 활용하고 있다.[40]16. 1. 2. 음성 감정의 역사

1932년 찰스 린드버그의 아들 유괴 살인 사건에서 범인의 목소리에 대한 증인 소환이 음성 감정의 시작으로 여겨진다[41]。 당시에는 스펙트로그램 기술이 없었기 때문에 증인의 청각과 기억에 의존해야 했고, 이는 과학적인 감정과는 거리가 멀었다. 음성 감정 기술은 1930년대 군사 첩보 활동을 통해 발전하기 시작했다. 미국에서는 적국의 교신 내용을 감청하고 음성학을 이용하여 통신사의 특징을 분석하고 식별하는 방식으로 활용되었다. 1945년에는 벨 연구소가 음성 지문 분석을 위한 스펙트로그램을 개발했다. 이후 음성 감정 기술은 의료 분야와 과학 수사 분야에도 응용되기 시작했다. 20세기 후반부터는 음성 기록 및 분석 기술이 아날로그에서 디지털 방식으로 전환되고 컴퓨터 처리 속도가 빨라지면서 크게 발전하고 있다.참조

[1]

웹사이트

About the voice

http://www.lionsvoic[...]

2018-02-08

[2]

서적

Acoustic Phonetics

MIT Press

2000

[3]

서적

Principles of Voice Production

Prentice Hall

1994

[4]

간행물

The Myoelatic Aerodynamic Theory of Phonation

National Center for Voice and Speech

2006

[5]

서적

Emotion, Affect and Personality in Speech: The Bias of Language and Paralanguage

https://www.springer[...]

Springer

2015-12-22

[6]

논문

Vocal Expression and Perception of Emotions

http://www.columbia.[...]

1999

[7]

논문

Effects of speech rate on personality perception.

[8]

논문

Emotions and speech: some acoustical correlates.

[9]

논문

Acoustics of the tenor high voice.

[10]

서적

Body mind & voice: Foundations of voice education

The Voice Care Network et al.

2000

[11]

웹사이트

Breath-Stream Dynamics

http://www.rothenber[...]

2021-04-18

[12]

웹사이트

Rothenberg, M. The glottal volume velocity waveform during loose and tight voiced glottal adjustments, Proceedings of the Seventh International Congress of Phonetic Sciences, 22–28 August 1971 ed. by A. Rigault and R. Charbonneau, published in 1972 by Mouton, The Hague – Paris

http://www.rothenber[...]

2021-04-18

[13]

웹사이트

Is Every Human Voice and Fingerprint Really Unique?

https://theconversat[...]

2016-08-11

[14]

서적

singing: The Mechanism and the Technic

Carl Fischer

[15]

간행물

The Acoustics of the Singing Voice

Scientific American

1977-03

[16]

간행물

Comparison of the Produced and Perceived Voice Range Profiles in Untrained and Trained Classical Singers

J. Voice

2005

[17]

논문

Chest- and falsetto-like oscillations in a two-mass model of the vocal folds

1996

[18]

논문

Towards an Integrated Physiologic-Acoustic Theory of Vocal Registers

1972-02

[19]

논문

Effect of source–tract acoustical coupling on the oscillation onset of the vocal folds

https://hal.archives[...]

2012

[20]

서적

The Diagnosis and Correction of Vocal Faults

Genovex Music Group

[21]

서적

The Voice and its Disorders

John Wiley & Sons

[22]

웹사이트

Musical roots may lie in human voice

https://www.newscien[...]

2021-04-18

[23]

웹사이트

Fine Tuning Your Voice

http://stayhealthymn[...]

[24]

웹사이트

The Voice - Casting, Contestants, Auditions, Voting and Winners

http://thevoiceusa.c[...]

2020-04-25

[25]

논문

Evaluating Hoarseness: Keeping Your Patient's Voice Healthy

http://www.aafp.org/[...]

2010-07-30

[26]

뉴스

【チェック】私の声 よみがえる/がん患者らソフト活用/事前に録音 話し方まね再生

毎日新聞

2019-01-25

[27]

서적

言語聴覚士のための音声障害学

医歯薬出版株式会社

2019

[28]

웹사이트

「腹式呼吸」完全マスター編①~腹式呼吸ってなに?~

http://www.ones-will[...]

One's WILL Music School

2019-01-30

[29]

웹사이트

どうぶつたちの鳴き声図鑑

https://www.tokyo-zo[...]

東京動物園協会

2019-01-30

[30]

웹사이트

水中生物音響学 : 声で探る行動と生態

https://ci.nii.ac.jp[...]

コロナ社

2024-12-10

[31]

논문

ニホンコツブムシの発音行動―発音機構と行動学的意義の推測―

https://www.jstage.j[...]

2016

[32]

웹사이트

水生無脊椎動物の発音と行動 | NDLサーチ | 国立国会図書館

https://ndlsearch.nd[...]

2024-12-14

[33]

간행물

Sound Reasons for Silence: Why Do Molluscs Not Communicate Acoustically?

2010

[34]

웹사이트

虫の音

https://kotobank.jp/[...]

コトバンク

2019-10-28

[35]

웹사이트

セミについて調べちゃおう

https://kids.gakken.[...]

学研キッズネット

2022-05-16

[36]

논문

大声を生み出すセミの原動機

https://doi.org/10.2[...]

日本生物物理学会

[37]

논문

昆虫の発音の多様性

https://doi.org/10.1[...]

日本騒音制御工学会

[38]

웹사이트

2.どのようにして鳴くの?

http://www.tokorozaw[...]

所沢私立教育センター

2022-05-16

[39]

웹사이트

Biology of Insect Song

https://songsofinsec[...]

Songs of Insects

2022-05-16

[40]

논문

音声が内包する話者の特徴情報の記憶(<特集>音声が伝達する感性領域の情報の諸相)

https://doi.org/10.2[...]

[41]

웹사이트

음성/성문감정(법과학감정연구소)

http://alfs-inc.com/[...]

2020-09-22

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com