메뚜기

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

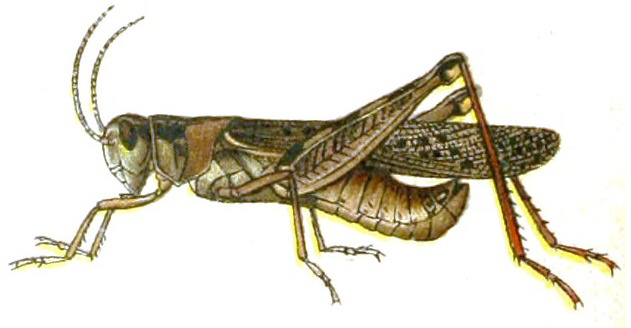

메뚜기는 풀이 무성한 곳 등에서 벼나 콩 잎을 갉아먹는 곤충으로, 알-애벌레-성충의 불완전변태를 거친다. 천적으로는 거미, 사마귀 등이 있으며, 대발생 시 농작물에 큰 피해를 입히는 해충으로 알려져 있다. 일부 국가에서는 식용으로 사용되기도 하며, 개체군 밀도에 따라 체형이 변하는 상변이 현상을 보인다. 메뚜기목은 여치아목과 메뚜기아목으로 나뉘며, 메뚜기아목은 다시 여러 상과로 분류된다.

더 읽어볼만한 페이지

- 메뚜기목 - 여치아목

여치아목은 물어뜯는 구기, 변형된 앞가슴, 점프에 적합한 뒷다리, 발음 기관을 가진 곤충 분류군으로, 긴 더듬이를 가지며 수컷은 앞날개로 소리를 내고 귀뚜라미, 땅강아지, 꼽등이, 베짱이 등이 속한다. - 메뚜기목 - 대만철써기

대만철써기는 아시아 열대 및 아열대 지역에 분포하며, 몸길이 65~75mm이고 녹색 또는 갈색을 띠며, 야행성 곤충으로 칡 등을 먹는다. - 글로벌세계대백과를 인용한 문서/{{{분류3 - 공 (악기)

공은 금속으로 제작된 타악기로, 다양한 문화권에서 의식, 신호, 음악 연주 등에 사용되며, 형태와 용도에 따라 여러 종류로 나뉜다. - 글로벌세계대백과를 인용한 문서/{{{분류3 - 국무회의

국무회의는 대한민국 대통령을 의장으로, 예산, 법률안, 외교, 군사 등 국정 현안을 심의하는 중요한 기관이며, 대통령, 국무총리, 국무위원으로 구성되고, 정례회의는 매주 1회, 임시회의는 필요에 따라 소집된다. - 글로벌세계대백과를 인용한 문서/{{{분류 - 공 (악기)

공은 금속으로 제작된 타악기로, 다양한 문화권에서 의식, 신호, 음악 연주 등에 사용되며, 형태와 용도에 따라 여러 종류로 나뉜다. - 글로벌세계대백과를 인용한 문서/{{{분류 - 국무회의

국무회의는 대한민국 대통령을 의장으로, 예산, 법률안, 외교, 군사 등 국정 현안을 심의하는 중요한 기관이며, 대통령, 국무총리, 국무위원으로 구성되고, 정례회의는 매주 1회, 임시회의는 필요에 따라 소집된다.

2. 생태

메뚜기는 주로 풀이 무성한 곳이나 논, 밭 등에서 벼나 콩 따위의 잎을 갉아먹으며, 천적은 거미, 사마귀, 때까치, 개구리, 여치 같은 포식성 동물과 메뚜기에 기생하여 죽이는 메뚜기 병원균, 곰팡이 등이 있다. 열대·온대의 초원이나 사막 지대에 널리 분포하며, 여치나 귀뚜라미보다 건조하고 풀의 키가 짧으며, 땅이 상당히 노출되어 있는 환경에 많이 서식한다.

메뚜기는 아주 오래전부터 인류의 먹을거리가 되었다. 여러 국가에서 메뚜기는 고단백 음식으로 여겨지고 있다. 구약 성경의 레위기에는 땅에 기어다니는 모든 벌레 중에서 메뚜기만이 야훼가 이스라엘 백성들에게 정해 준 먹을 수 있는 음식으로 묘사되어 있으며, 세례자 요한도 광야에서 메뚜기와 꿀을 먹었다고 기록되어 있다. 한국에서는 풀무치와 벼메뚜기를 식용으로 사용한다.

메뚜기 유충은 낮은 밀도에서 생존하면 '''고독상'''(孤独相)이라고 불리는, 단독 생활을 하는 일반적인 성충이 된다. 그러나 유충이 높은 밀도에서 생존할 경우에는 '''군생상'''(群生相)이라는, 비행 능력과 집단성이 높은 성충으로 변화하는 특징이 있다. 군생상의 성충은 고독상의 성충에 비해 뒷다리가 짧고 날개가 긴, 스마트한 체형이 되며, 체색도 검은색을 띤다.

메뚜기목은 크게 여치아목(Ensifera)과 메뚜기아목(Caelifera)으로 나뉜다. 메뚜기아목은 다시 메뚜기하목(Acrididea)과 좁쌀메뚜기하목(Tridactylidea)으로 나뉜다.[4]

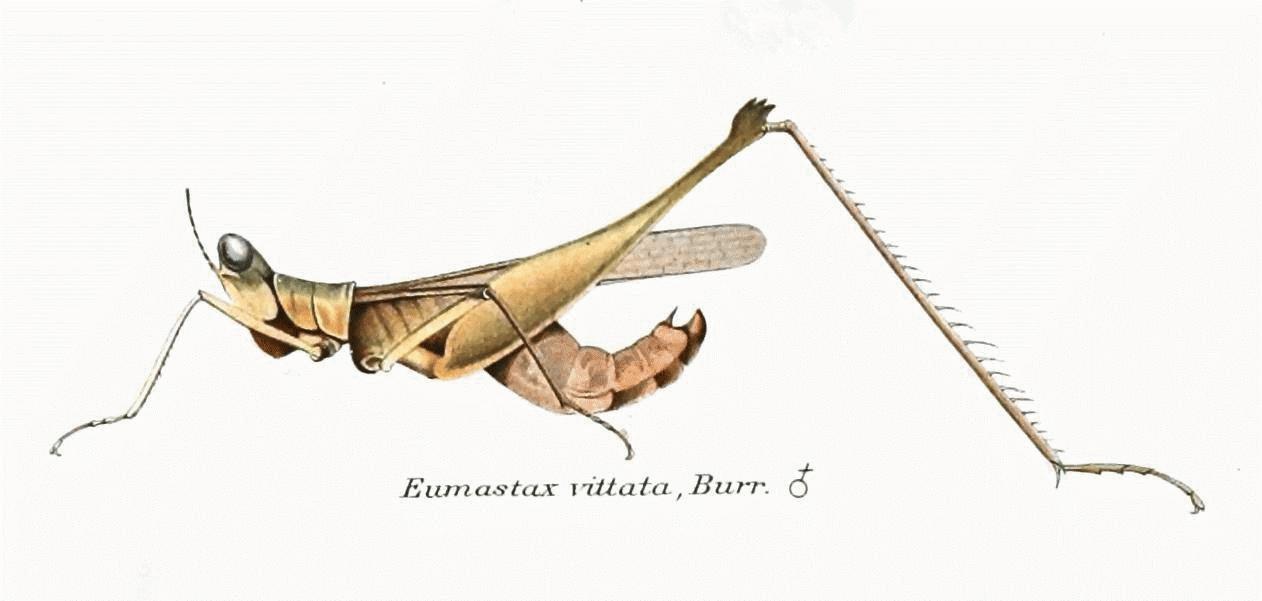

곤충 중에서도 특히 뒷다리가 크게 발달해, 뒷다리로 몸 길이의 수십 배나 되는 거리를 점프할 수 있다. 또한, 유충은 날개가 없지만, 성충이 되면 많은 종류에서 날개가 자라 공중을 날 수 있다. 날개는 가늘고 불투명한 앞날개와, 크게 펼쳐지는 반투명한 뒷날개로 이루어진다. 다만, 알락메뚜기류처럼 성충이 되어도 날개가 작은 종류나, 방아깨비나 섬서구메뚜기처럼 날지 않는 종류도 있다.

체색은 녹색과 갈색의 조합으로 나타나며, 그 비율은 종류나 개체에 따라 다르다. 이것은 서식지의 환경에 맞춘 보호색이지만, 개체군 밀도가 높으면 검은빛을 띠는 체색이 되기도 한다.

주된 생활 공간은 크게 지상성과 식물성(植上性)으로 나뉜다. 지상성 종류는 발톱 사이에 아무것도 없거나 흔적적인 기관만 있는 반면, 식물성 종류는 발톱 사이에 흡반 모양의 기관이 발달하여 식물 등에 달라붙거나 유리와 같은 미끄러운 면에서도 자유롭게 걸어 다닐 수 있다. 전자에 벼메뚜기, 방아깨비, 좀메뚜기, 얼룩메뚜기 등이 속하며, 후자에는 알벼메뚜기, 메뚜기, 섬서구메뚜기, 알락메뚜기 등이 속한다.

입은 큰 턱이 발달하여 식물 잎을 갉아 먹는다. 많은 종류가 벼과나 사초과 식물을 먹지만, 부들이나 칡 등 잎이 넓은 쌍떡잎식물을 좋아하는 종류도 있다. 방아깨비 등은 식물 외에 다른 곤충의 사체도 먹는 잡식성이다.

좀메뚜기나 방울벌레 등 수컷이 우는 종류도 있지만, 날개나 뒷다리를 비벼 소리를 내며, 앞날개에 발음 기관을 가진 여치나 귀뚜라미와는 발음 방식이 다르다. 알벼메뚜기나 벼메뚜기, 팥중이 등은 비행 중에 앞뒤 날개를 서로 부딪쳐 소리를 낸다.

thumb

메뚜기는 알 - 애벌레 - 성충이라는 성장 단계를 거치는 불완전변태 곤충이다. 애벌레와 성충은 지상에서 생활하지만, 알은 얕은 땅속에 낳는다.

교미를 마친 암컷은 땅속에 복부를 꽂아 산란하는데, 사막 메뚜기 등은 평소보다 2배 정도 복부를 늘려 산란한다. 알은 사마귀처럼 거품으로 된 난낭에 싸여 한 곳에 뭉쳐 낳으며, 시간이 지나면 토양 속에서 난낭이 굳어져 계절 변화나 건조로부터 알을 보호한다.

부화한 애벌레는 얇은 껍질을 쓴 채(전애벌레) 지표면으로 나온 직후 첫 번째 탈피를 한다. 그 후 탈출구와 허물을 남기고 흩어진다. 애벌레는 날개가 없어 뒷다리로 크게 점프하여 적에게서 도망치며, 식물을 먹고 탈피를 반복하며 커지면서 등에는 비늘 모양의 날개가 눈에 띄게 된다.

마지막 탈피 후 성충이 되면 날개가 펴지고, 암컷 복부 끝에는 딱딱한 산란관이 생긴다. 수컷은 암컷을 찾아 암컷 등에 올라타 교미를 하는데, 이는 일종의 가드 행동으로 다른 수컷을 배제하는 의미도 있다.

일본의 메뚜기류는 보통 겨울에 성충이 죽고 알로 월동하지만, 땅강아지는 성충으로 월동한다. 또한, 메뚜기, 풀무치에서는 6월경과 9월경 연 2회 성충이 발생한다.

3. 대발생

서남아시아나 중국 등지에서는 메뚜기가 농업에 큰 해를 끼치는 해충으로 알려져 있으며, 고대 기록에도 그 피해가 나타날 정도로 역사가 깊다.[24] 구약성서의 출애굽기에는 메뚜기(אַרְבֶּה|아르베he)의 습격을 야훼의 심판으로 묘사하고 있다. 예멘, 사우디아라비아를 비롯한 아프리카와 중동 국가들은 현재까지도 메뚜기로 인해 큰 농업 피해를 겪고 있으며, 일부 지역에서는 항공 방제로 주민들이 불편을 겪기도 한다. 한 무리가 1,000억 마리에 달하는 사막메뚜기(''Schistocerca gregaria'')는 하루에 자기 몸무게의 2배나 되는 작물을 먹어치우며, 1톤의 메뚜기 떼는 하루에 2,500명분의 식량을 먹어치운다고 한다. 펄 벅의 소설 대지에서도 풀무치에 의한 피해가 묘사되어 있다. 한국에서도 신라 시대, 조선 시대에 메뚜기(누리(풀무치), 황충 또는 비황)의 습격을 받았다는 기록이 있다.[24] 2014년 8월 31일에는 전남 해남군 산이면에서 풀무치가 대발생하여 20ha에 달하는 피해를 주기도 하였으나, 2일 만에 방제에 성공하였다.[25]

사막 메뚜기나 메뚜기와 같은 이동성 메뚜기는 때때로 대량 발생하여 대규모 떼를 지어 식물을 먹어치우는 메뚜기 피해를 일으킨다.[20] 떼가 지나간 논밭은 치명적인 피해를 입으며, 먹을 것이 없어지면 메뚜기 떼 내부에서 서로 잡아먹는 현상까지 발생한다. 이는 영화 엑소시스트 2의 상징적인 장면에 사용되기도 하였다.[20] 일본의 메뚜기 등에서도 발생했지만, 최근에는 농약 방제 발달과 생육 환경 변화 등으로 인해 거의 발생하지 않는다.

메뚜기 유충은 낮은 밀도에서는 '''고독상'''(孤独相)이라는 단독 생활을 하는 일반적인 성충이 되지만, 높은 밀도에서는 '''군생상'''(群生相)이라는 비행 능력과 집단성이 높은 성충으로 변화한다. 군생상의 성충은 고독상에 비해 뒷다리가 짧고 날개가 긴 체형을 가지며, 몸 색깔도 검어진다.

이처럼 생물의 개체군 밀도에 따라 체형이 변화하는 것을 '''상변이'''(相変異)라고 부른다.

4. 식용

5. 상변이

이처럼 생물의 개체군 밀도에 따라 그 생물의 체형이 변화하는 것을 '''상변이'''라고 부른다.[20]

6. 분류

메뚜기목은 전 세계적으로 약 2,400개의 속과 약 11,000종이 알려져 있다. 특히 열대 우림에는 아직 발견되지 않은 종들이 많을 것으로 예상된다. 온대 기후 지역보다 열대 지역에 더 많은 종이 분포한다.[4]

메뚜기목의 계통발생은 메뚜기 문서에 자세히 설명되어 있으며, 8개의 현존하는 상과 중 6개가 분기도로 표시되어 있다. 검은머리뚜기아목(Ensifera)와 마찬가지로 메뚜기목과 모든 상과는 단일계통군으로 보인다.[17][8]

{{clade| style=font-size:90%;line-height:90%

|label1=직시목

|1={{clade

|label1=검은머리뚜기아목 (귀뚜라미 등)

|1=[6개의 상과]

|label2='''메뚜기목'''

|2={{clade

|label1=''' 애메뚜기상과 '''

|1=애메뚜기상과

|label2=''' 방아벌레상과 '''

|2={{clade

|1=방아벌레상과

|label3=''' 메뚜기아목 '''

|3={{clade

|1=섬메뚜기상과

|2={{clade

|1=뿔메뚜기상과

|2={{clade

|1=알락메뚜기상과

|2=메뚜기상과 등

}}

}}

}}

}}

}}

}}

미토콘드리아 리보솜 RNA를 기반으로 한 메뚜기목의 계통발생은 7개의 상과 중 6개, 32개 분류군으로 분기도로 표시되어 있다. 검은머리뚜기아목, 메뚜기목, 그리고 알락메뚜기상과를 제외한 모든 메뚜기 상과는 단일계통군으로 보인다.[9][10]

{{clade| style=font-size:85%;line-height:85%

|label1=직시목

|1={{clade

|label1=검은머리뚜기아목 (귀뚜라미)

|1=[6개의 상과]

|label2=메뚜기목

|2={{clade

|1=애메뚜기상과

|2={{clade

|1=방아벌레상과

|2={{clade

|1=섬메뚜기과

|2={{clade

|1=Proscopiidae

|2={{clade

|1=뿔메뚜기과 --

|2={{clade

|1=알락메뚜기과

|2=메뚜기과 + 알락메뚜기과

}}

}}

}}

}}

}}

}}

}}

}}

6. 1. 메뚜기하목 (Acrididea)

메뚜기아목(Caelifera)은 약 2,400개의 속과 약 12,000종의 알려진 종을 포함하며, 특히 열대 우림에는 아직 기재되지 않은 많은 종이 존재할 가능성이 높다. 메뚜기아목은 (대부분의 메뚜기목과 마찬가지로) 열대 지역에 주로 분포하며, 온대 기후 지역에서는 더 적은 종이 알려져 있다.[4] 메뚜기아목은 Tridactylidea와 Acrididea의 두 하위 목으로 나뉜다.

메뚜기상과(Acridoidea)에 속하는 과는 다음과 같다.

목긴메뚜기상과(Eumastacoidea)에 속하는 과는 다음과 같다.

방게상과(Tetrigoidea)에 속하는 과는 다음과 같다.

놈바타상과(Tridactyloidea)에 속하는 과는 다음과 같다.

다음은 몇몇 메뚜기 종류에 대한 설명이다.6. 2. 좁쌀메뚜기하목 (Tridactylidea)

좁쌀메뚜기하목(Tridactylidea)은 메뚜기아목의 하위 분류군이다.6. 3. 한국산 메뚜기

한국에서 서식하는 메뚜기 종류는 다음과 같다.

벼메뚜기(''Acrida cinerea'')는 머리가 삼각형으로 앞쪽으로 뾰족하게 튀어나와 있다. 수컷은 몸길이 5cm 정도이지만, 암컷은 몸길이 8cm 정도로 수컷과 암컷의 몸 크기가 매우 다르다. 수컷은 잘 날아다니며 날개를 부딪쳐 "키치키치키치"하는 소리를 낸다. 암컷은 잘 날지 않고, 점프력도 강하지 않다.

7. 계통 분류

다음은 2002년 "생명의 나무 프로젝트"(''The Tree of Life Web Project'')에 제안된 신시류의 계통 분류이다.[26]

{| class="wikitable"

|-

! 신시류

|-

|

{| class="wikitable"

|-

|

{| class="wikitable"

|-

| 강도래목

|-

| 집게벌레목

|-

| 민벌레목

|-

! 망시상목

|-

|

|-

! 무시귀뚜라미붙이상목

|-

|

|-

|

|-

! 메뚜기목

|-

|

|}

|-

|

{| class="wikitable"

|-

|

|-

| 내시상목

|}

|}

메뚜기목(Caelifera)의 계통발생은 메뚜기에 자세히 설명되어 있으며, 8개의 현존하는 상과 중 6개가 아래 분기도로 표시되어 있다. 검은머리뚜기아목(Ensifera)와 마찬가지로 메뚜기목과 모든 상과는 단일계통군으로 보인다.[17][8]

{| class="wikitable"

|-

! 직시목

|-

|

{| class="wikitable"

|-

! 검은머리뚜기아목 (귀뚜라미 등)

|-

| [6개의 상과]

|-

! '''메뚜기목'''

|-

|

{| class="wikitable"

|-

! ''' 애메뚜기상과 '''

|-

| 애메뚜기상과

|-

! ''' 방아벌레상과 '''

|-

|

{| class="wikitable"

|-

| 방아벌레상과

|-

! ''' 메뚜기아목 '''

|-

|

{| class="wikitable"

|-

| 섬메뚜기상과

|-

|

{| class="wikitable"

|-

| 뿔메뚜기상과

|-

|

|}

|}

|}

|}

|}

미토콘드리아 리보솜 RNA를 기반으로 한 메뚜기목의 계통발생은 7개의 상과 중 6개, 32개 분류군으로 분기도로 표시되어 있다. 검은머리뚜기아목, 메뚜기목, 그리고 알락메뚜기상과를 제외한 모든 메뚜기 상과는 단일계통군으로 보인다.[9][10]

{| class="wikitable"

|-

! 직시목

|-

|

{| class="wikitable"

|-

! 검은머리뚜기아목 (귀뚜라미)

|-

| [6개의 상과]

|-

! 메뚜기목

|-

|

{| class="wikitable"

|-

| 애메뚜기상과

|-

|

{| class="wikitable"

|-

| 방아벌레상과

|-

|

{| class="wikitable"

|-

| 섬메뚜기과

|-

|

{| class="wikitable"

|-

| Proscopiidae

|-

|

{| class="wikitable"

|-

| 뿔메뚜기과 --

|-

|

|}

|}

|}

|}

|}

|}

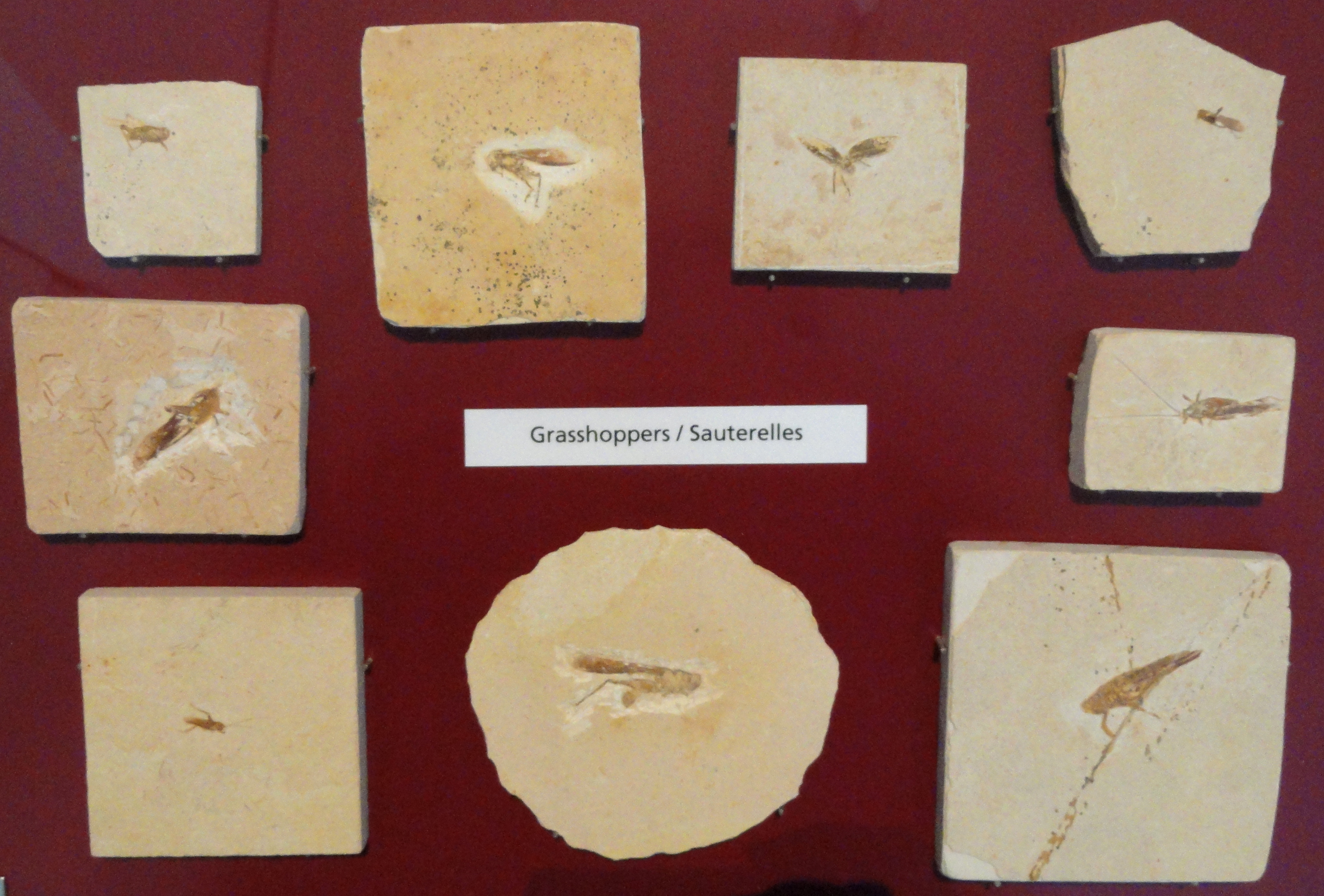

진화론적 관점에서 메뚜기목과 검은머리뚜기아목 사이의 분기는 페름기-트라이아스기 경계 이후이다.[11] 확실한 메뚜기목인 가장 초기의 곤충은 남아프리카 보퍼트 그룹의 최후기 페름기(장싱절)에 속하는 Eolocustopsis (Eolocustopsidae 과)이며,[12] 그 뒤를 이어 약 2억 4200만 년 전에서 2억 3700만 년 전 사이의 중생대 트라이아스기(라디니안 시대)의 Locustavidae 및 Dzhajloutshellidae가 등장했다.[13][14] 이 그룹은 트라이아스기 동안 다양해졌으며, 그 시점부터 현재까지 중요한 식물 식충성 곤충으로 남아있다. Eumastacidae, Tetrigidae 및 Tridactylidae와 같은 최초의 현대 과는 백악기에 나타났지만, 이 마지막 두 그룹에 속할 수 있는 일부 곤충은 초기 쥐라기에서 발견된다.[15][16] 많은 분류군이 공통된 서식지 유형으로 수렴되었기 때문에 형태적 분류는 어렵다; 최근 분류학자들은 내부 생식기, 특히 수컷의 생식기에 집중해 왔다. 이 정보는 화석 표본에서는 얻을 수 없으며, 고생물학적 분류는 주로 뒷날개의 맥상에 기초한다.[17]

메뚜기목에는 약 2,400개의 유효한 속과 약 11,000종이 알려져 있다. 특히 열대 우림에는 많은 미기재 종이 존재할 가능성이 높다. 메뚜기목은 온대 지역에서 알려진 종이 적기 때문에 주로 열대 지역에 분포하지만 대부분의 상과는 전 세계적으로 대표적인 종을 가지고 있다. 이들은 거의 전적으로 초식성이며, 씹는 초식 곤충의 가장 오래된 현존하는 그룹일 것이다.[17]

가장 다양한 상과는 약 8,000종이 있는 메뚜기상과이다. 이 상과에는 전 세계적으로 분포하는 메뚜기과(메뚜기 및 황충)와 주로 신세계에서 발견되는 Romaleidae (방아벌레)가 있다. Ommexechidae와 Tristiridae는 남아메리카에 있고, Lentulidae, Lithidiidae 및 Pamphagidae는 주로 아프리카에 있다. Pauliniids는 야행성이며 물 위에서 수영하거나 스케이트를 탈 수 있고, Lentulids는 날개가 없다.[15] 뿔메뚜기과는 아프리카, 특히 남아프리카가 원산지이며, 수컷의 부풀어 오른 복부로 구별된다.[18]

메뚜기아목의 계통수는 다음과 같다.[21][22]

{| class="wikitable"

|-

! 메뚜기목

|-

|

{| class="wikitable"

|-

! 여치아목

|-

| [6 상과]

|-

! '''메뚜기아목'''

|-

|

{| class="wikitable"

|-

| 땅딸보메뚜기상과

|-

|

{| class="wikitable"

|-

| 방아벌레상과

|-

|

{| class="wikitable"

|-

| 등에메뚜기과

|-

|

{| class="wikitable"

|-

| Proscopiidae

|-

|

{| class="wikitable"

|-

| 뿔 메뚜기과

|-

|

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

참조

[1]

웹사이트

ITIS: Caelifera

https://www.itis.gov[...]

2017-08-02

[2]

백과사전

caelum

https://www.perseus.[...]

Perseus Digital Library

1879

[3]

서적

Cricket Radio

https://books.google[...]

Harvard University Press

[4]

서적

A General Textbook of Entomology

Methuen

[5]

웹사이트

ITIS: Acrididea

https://www.itis.gov[...]

2017-07-23

[6]

웹사이트

Orthoptera Species File: infraorder Acrididea

http://orthoptera.sp[...]

2017-07-20

[7]

서적

Grasshoppers, Crickets & Cockroaches of the British Isles

F Warne & Co, London

[8]

학술지

The Phylogeny of the Caelifera (Insecta, Orthoptera) as Deduced from mtrRNA Gene Sequences

1997

[9]

학술지

The Phylogeny of the Caelifera (Insecta, Orthoptera) as Deduced from mtrRNA Gene Sequences

1997

[10]

학술지

The phylogeny of the Orthoptera (Insecta) as deduced from mitogenomic gene sequences

2013

[11]

서적

Fossil Orthoptera Ensifera

British Museum Natural History

1939

[12]

학술지

300 million years of diversification: elucidating the patterns of orthopteran evolution based on comprehensive taxon and gene sampling

2015-12

[13]

학술지

The first Orthoptera (Insecta) from the Triassic of China

[14]

학술지

Madygen, Triassic Lagerstätte number one, before and after Sharov

[15]

서적

Evolution of the Insects

https://books.google[...]

Cambridge University Press

[16]

학술지

Mesacridites Riek, 1954 (Middle Triassic; Australia) transferred from Protorthoptera to Orthoptera: Locustavidae

2005

[17]

웹사이트

Caelifera: Shorthorned Grasshoppers, Locusts and Relatives

http://tolweb.org/tr[...]

2015-04-03

[18]

학술지

Alternate tactics in male bladder grasshoppers Bullacris membracioides (Orthoptera: Pneumoridae)

http://caspar.bgsu.e[...]

[19]

서적

Grasshoppers & Locusts. A Handbook of General Acridology

Cambridge University Press, London

[20]

문서

[[旧約聖書]]で預言される「3つの災厄」の一つとして引用されたものである。また、[[新約聖書]]の洗者ヨハネは荒れ野で自給自足の生活をしていたが、この際の主食は「野蜜とイナゴ」であったという。

[21]

학술지

The Phylogeny of the Caelifera (Insecta, Orthoptera) as Deduced from mtrRNA Gene Sequences

1997

[22]

학술지

The phylogeny of the Orthoptera (Insecta) as deduced from mitogenomic gene sequences

2013

[23]

웹인용

곤충이야기, 메뚜기

http://san.chosun.co[...]

2009-12

[24]

뉴스

KBS스페셜 2007년 9월 16일 방영분,'대발생'

http://www.kbs.co.kr[...]

2007-09-16

[25]

뉴스

'농진청, 해남지역 풀무치 대량 발생 협력 방제' 환경일보, 2014년 9월 4일자

http://www.hkbs.co.k[...]

2014-09-04

[26]

웹사이트

Strepsiptera. Twisted-wing parasites. Version 24 September 2002.

http://tolweb.org/St[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com