벼

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

벼는 벼과에 속하는 식물로, 전 세계적으로 중요한 식량 작물이다. 벼는 크게 자포니카, 인디카, 자바니카의 세 가지 아종으로 분류되며, 쌀의 형태, 재배 환경, 유전적 특성 등에서 차이를 보인다. 벼는 다양한 색깔의 곡물을 가지며, 볍씨 선별, 비료 사용, 수확 등의 과정을 거쳐 재배된다. 벼 재배는 기상 재해와 병충해에 영향을 받으며, 한국에서는 1만 7천 년 전 볍씨가 발견되어 벼 재배의 기원지로 추정되기도 한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 벼 - 왕겨

왕겨는 쌀알을 보호하는 겉껍질로, 과거에는 식량 대용으로 쓰였으며 현대에는 연료, 단열재, 건축 자재, 시멘트 혼합재, 도자기 유약, 쌀겨유 등 다양한 용도로 활용된다. - 벼아과 - 벼족

벼족은 벼과의 벼아과에 속하는 족으로, 벼아족과 줄아족의 두 아족으로 나뉘며 벼속, 겨풀속, 줄속을 포함하여 총 11개의 속을 포함한다. - 벼아과 - 벼속

벼속은 재배종과 야생종을 포함하여 염색체 수가 다른 다양한 종으로 구성되며, 종 간 교배 가능성은 유전자형에 따라 달라지는 벼와 그 친척들을 포함하는 속이다. - 식용작물 - 옥수수

옥수수는 멕시코 남부 원산의 벼과 식물로, 오래전부터 재배되어 전 세계로 퍼져나갔으며 식용, 사료용 등 다양한 용도로 활용되고, 옥수수 또는 maize라고 불린다. - 식용작물 - 메밀

마디풀과에 속하는 한해살이풀인 메밀은 5세기 무렵부터 재배된 구황작물로, 초가을에 흰 꽃이 피고 세모진 열매는 가루를 내어 다양한 음식 재료로 쓰이며 탄수화물, 단백질, 지방, 철분, 비타민 B 복합체 등을 함유하고 있다.

2. 벼의 분류

벼는 밀, 옥수수와 함께 세계 3대 곡물 중 하나로, 전 세계 인구의 절반 이상이 주식으로 삼고 있다.[93] 특히 아시아 지역에서 벼 재배와 소비가 집중되어 있다. 벼는 화본과에 속하며, 다른 곡류와 달리 얕은 물에서 잘 자라는 특징을 가지고 있어, 논농사에 적합하다.[93]

오늘날 재배되는 벼는 크게 아시아종(*Oryza sativa*)과 아프리카종(*Oryza glaberrima*)으로 나뉜다.[93] 아시아종은 다시 인디카종(인도형), 자포니카벼(일본형), 자바니카종(자와형)으로 세분화된다.[93]

벼는 경작 방식에 따라 물을 많이 필요로 하는 논벼와 밭에서도 재배 가능한 밭벼로 나눌 수 있으며, 생육 기간에 따라 조생종, 중생종, 만생종으로 분류하기도 한다.[93]

벼의 학명인 ''Oryza''는 고대 라틴어에서 벼를 뜻하며, ''sativa''는 "재배된"이라는 의미를 지닌다.[9][10][11]

벼과 벼속에는 23종 77계통이 알려져 있으며, 이 중 20종은 야생벼이고, 2종이 재배벼이다. 재배벼는 아시아벼(*Oryza sativa*)와 아프리카벼(*Oryza glaberrima*)이다.[28][30] 아시아벼는 자포니카벼(일본형)와 인디카종(인도형)의 두 계통이 있으며,[28][30] 이들의 잡종도 존재한다.[30]

- 자포니카종(일본형, *Oryza sativa* subsp. *japonica*): 일본, 한국, 중국 등 온대 및 아열대 지역에서 재배.[28]

- 온대 일본형(온대 도서형): 주로 일본과 중국 요녕성에서 재배.[28]

- 열대 일본형(자바니카종, 열대 도서형, *Oryza sativa* subsp. *javanica*): 중국 남부 등에서 재배.[28]

- 인디카종(인도형, *Oryza sativa* subsp. *indica*): 인도, 스리랑카, 대만 남부, 중국 남부, 동남아시아 등 열대 및 아열대 지역에서 재배.[28]

일본 농학자 가토 시게후사는 벼를 "일본형"과 "인도형"으로 분류했으며, 이는 현재 널리 사용되는 명칭이다. 그러나 중국에서는 이와 유사한 "강(粳稻)"과 "선(籼稻)"이라는 분류가 이전부터 존재했다.

재배벼의 조상종은 오리자 루피포곤(*Oryza rufipogon*)으로 알려져 있다.[30] 벼는 아종과 근연종이 많아 교잡이 발생할 수 있으며, 특히 동남아시아에서 두드러진다. 재배벼가 아닌 잡초로 발생하는 벼는 잡초벼라고 불리며, 재배벼의 품질을 저하시키는 요인이 된다.[34]

벼는 여러 개의 마디를 가진 관 모양의 줄기를 가지고 있으며, 마디마다 얇고 긴 잎이 한 장씩 달려있다. 벼 잎 표피 세포에는 규산이 축적되어 있어 잎을 튼튼하게 만든다.[48]

벼는 바람을 이용해 수분을 하는 풍매화이지만, 재배되는 벼는 대부분 자가 수분을 한다. 벼꽃은 오전에 2~3시간 정도 짧게 피며, '영화(穎花)'라고 불린다. 벼알 끝에는 까끄라기가 발달한다.

농업에서 종자로 사용되는 벼알은 생물학적으로 현미를 겨껍질이 감싸고 있는 형태이다. 백미는 현미에서 겨층과 배 등을 제거한 배젖 부분이다.

2. 1. 아시아종 (Oryza sativa)

세계 인구의 절반 이상이 벼의 낟알인 쌀을 주식으로 하는데, 거의 모두 아시아 지역에서 재배된다.[93] 벼는 수천 년 전 동남아시아에서 야생으로 자라던 것을 사람들이 채집해서 먹었던 것으로 보고 있다. 기원전 5000년경에 중국 남부와 타이 북부, 라오스, 베트남에서 식량으로 벼를 재배했다는 증거가 발견되었다.[93] 그 곳에서 북쪽으로는 중국을 거쳐 한국과 일본으로, 서쪽으로는 인도, 남쪽으로는 인도네시아까지 벼가 전해졌다.[93]오늘날 경작되는 벼는 아시아산 벼와 아프리카산 벼 두 종류뿐이다.[93] 주로 재배하는 종류는 아시아산 벼이며, 아프리카산 벼는 아프리카 서부지역에서 소량 재배된다.[93] 아시아산 벼는 크게 인도형, 자포니카형, 자바형으로 분류할 수 있다.[93]

- 인도형: 인도와 다른 열대지역에서 재배된다.[93]

- 자포니카형: 한국, 중국, 일본을 포함한 아시아의 다소 서늘한 기후 지역과 유럽, 북아메리카, 오스트레일리아에서 재배된다.[93]

- 자바형: 인도네시아에서 재배된다.[93]

이들 세 계통의 벼에는 7만 가지가 넘는 품종이 있다.[93]

속명 ''Oryza''[9]는 벼를 의미하는 고전 라틴어이고, 종소명 ''sativa''는 "재배된"을 의미한다.[10][11]

''Oryza sativa''는 두 가지 주요 아종을 포함한다. 끈적끈적하고 짧은 알갱이를 가진 ''japonica'' 또는 ''sinica'' 품종과 끈적이지 않고 긴 알갱이를 가진 쌀 품종이다. ''Japonica''는 약 9,000년~6,000년 전 양자강 유역에서 재배되기 시작했으며,[12] 온대 동아시아, 동남아시아 고지대, 남아시아 고지대에서 재배될 수 있다 (일본에서는 주로 물에 잠긴 상태로 재배됨). 반면 ''indica''는 약 8,500년~4,500년 전 갠지스강 유역에서 재배되기 시작했으며,[12] 열대 아시아 전역에서 주로 물에 잠긴 저지대에서 재배된다. 벼는 흰색, 갈색, 검정색(익히면 보라색), 붉은색 등 다양한 색깔의 곡물을 갖는다.[13][14]

열대 조건에서 잘 자라는 넓은 알갱이를 가진 세 번째 아종이 형태학적으로 확인되었는데, 처음에는 ''javanica''라고 불렸지만 현재는 ''tropical japonica''로 알려져 있다. 이 품종의 예로는 필리핀 북부 루손섬의 코르디예라 산맥 고지대 벼 논에서 재배되는 중간 알갱이 'Tinawon'과 'Unoy' 품종이 있다.[15]

Glaszmann (1987)은 동위효소를 사용하여 ''O. sativa''를 ''japonica'', ''aromatic'', ''indica'', ''aus'', ''rayada'', ''ashina''의 여섯 그룹으로 분류했다.[16]

Garris 외 (2004)는 단순 반복 서열을 사용하여 ''O. sativa''를 다섯 그룹으로 분류했다. ''온대성 자포니카'', ''열대성 자포니카'' 및 ''aromatic''은 ''japonica'' 품종을 구성하고, ''indica'' 및 ''aus''는 ''indica'' 품종을 구성한다.[17] Garris의 분류 체계는 2019년 현재 새로운 분석에도 여전히 유효하지만,[18] 2014년 한 논문에서는 ''rayada''가 ''japonica'' 아래 독립된 그룹으로 분류될 만큼 독특하다고 주장한다.[19]

벼과 벼속 식물에는 23종 77계통이 알려져 있다.[29] 이 중 20종이 야생벼이며, 2종이 재배벼이다.[28] 재배벼 2종은 아시아재배벼(아시아벼, *Oryza sativa*)와 아프리카재배벼(아프리카벼, 그라베리마벼, *Oryza glaberrima*)이다.[28][30] 결실 후에도 모주가 시들지 않고 계속 자라는 다년생형과 종자에 의해 매년 번식하고 시드는 일년생형이 있지만, 두 형태의 변이는 연속적이며, 중간형 집단도 많이 존재한다.[31] 원시적인 재배형은 일년생형과 다년생형의 중간적인 성질을 가진 야생벼에서 생겨났다는 연구가 있다.[31]

아시아벼는 아시아 외에도 유럽, 남북 아메리카 대륙, 오스트레일리아 대륙, 아프리카 대륙에서 널리 재배되고 있다.[28] 벼는 좁은 의미로 아시아벼를 가리킨다.[30]

아시아벼에는 내냉성이 높은 자포니카종(일본형)과 내냉성이 낮은 인디카종(인도형)의 두 계통이 있다.[28][30] 또한, 이들의 잡종에 의한 중간적인 품종군이 많이 존재한다.[30]

; 자포니카종(일본형, 도서형, *Oryza sativa* subsp. *japonica*)

: 일본, 한반도, 중국 등 온대~아열대 지역에서 재배된다.[28] 자포니카종은 온대 일본형과 열대 일본형(자바니카종)으로 나뉜다.[28]

:; 온대 일본형(온대 도서형)

:: 주로 일본과 중국 요녕성에서 재배된다.[28]

:; 열대 일본형(자바니카종, 열대 도서형, 자와형, *Oryza sativa* subsp. *javanica*)

:: 중국 남부 등에서 재배된다.[28] 자포니카종(일본형), 인디카종(인도형), 자바니카종(자와형)을 병렬적으로 나누기도 한다.[33][32]

; 인디카종(인도형, *Oryza sativa* subsp. *indica*)

: 인도, 스리랑카, 대만 남부, 중국 남부, 동남아시아 등 열대·아열대 지역에서 재배된다.[28] 인디카종(인도형)은 자포니카종(일본형)보다 더욱 분화되어 있다.[28]

일본의 농학자 가토 시게후사의 연구가 시초가 된 것으로부터, 그가 사용한 "일본형", "인도형"이라는 명칭이 널리 사용되고 있지만, 두 종류가 존재하는 중국에서는 가토의 연구 이전부터 이에 상당하는 "강(粳稻)"과 "선(籼稻)"이라는 분류가 존재한다. 중국에서는 회하와 장강의 중간 지역에서 두 종류가 혼합되어 있으며, 장강 이남에서는 선이, 회하 이북에서는 강이 우세하다.

가토에 의한 명명이 상징하듯이, 각 생태형의 재배 지역에는 내한성에 의한 지리적 경사가 알려져 있다. 일본과 중국 동북부, 한반도에서는 주로 자포니카종이 재배되고, 중국 남부와 동남아시아 산악부에서는 자바니카종이 많고, 중국 남부에서 인도에 이르는 넓은 지역에서 인디카종이 재배된다. 하지만 이러한 재배 지역의 지리적 분리는 절대적인 것이 아니며, 두 종류가 모두 재배되고 있는 지역도 광범위하다.

재배벼의 조상종으로 여겨지는 것은 오리자 루피포곤(*Oryza rufipogon*)이다.[30] 이 오리자 루피포곤의 생태형에는 다년생형과 일년생형이 있으며, 특히 일년생형은 *Oryza nivara*로 별종 취급되는 경우도 있다. 그러나 분자 마커에 의한 집단 구조의 해석으로도 일년생형과 다년생형이 종으로 분화하고 있다는 증거는 얻어지지 않았다.[30]

벼에는 아종이나 근연종이 많기 때문에 예상치 못한 잡종 교배가 일어날 수 있다. 특히 아종이 다양한 동남아시아에서 현저하다. 일본에서는 잡종 교배를 방지하기 위해 경작지 주변의 빈번한 잡초 베기로 예방하고 있다.

재배벼가 아니라 잡초로 발생하는 것을 잡초벼라고 한다.[34] 이러한 잡초벼는 생태적 및 형태적 특징이 재배벼와 유사하기 때문에 제거가 매우 어렵다. 잡초벼는 논의 강잡초로 재배벼의 생육 장애, 탈립, 수확 종자에 붉은 벼로 혼입되어 품질 저하를 일으킨다.

약 1만 년 전 중국 장강 유역의 호남성 주변 지역에서 아시아 벼가 기원했다. 과거에는 운남성의 유적에서 발굴된 4400년 전의 시료와 유전 정보의 다양성 등을 근거로 운남성 주변에서 인도 아쌈주 주변에 이르는 지역이 기원지로 여겨졌다.[36][37]

장강 중류 지역에서는 약 12000~9900년 전에 벼 재배가 시작되었으며, 탄화미와 식물규산체가 여러 유적에서 출토되었다. 약 8000년 전의 송가강 유적에서는 재배벼가 출토되었고, 약 6500년 전의 유적에서는 논 흔적이 발견되었다. 초혜산 유적의 식물규산체 분석에 따르면 약 6000년 전에 그 지역에서는 품종으로 선택된 형태의 균질한 자포니카벼가 재배되었으며, 인디카벼의 출현은 훨씬 후의 일이다.[38] 기원전 4200년에 시작된 한랭화로 인해 기원전 4000년 이후 품종이 점차 다양화되면서 장강 유역에서 황하 중하류 지역과 남쪽으로 확산되기 시작했다. 야생벼 집단에서 자포니카벼 계통이 발생하고, 나중에 그 집단에 다른 야생 계통이 여러 차례 교배된 결과 인디카벼 계통이 생겨났다고 생각된다.

2. 2. 아프리카종 (Oryza glaberrima)

아프리카벼(*Oryza glaberrima*)는 아프리카 서부 지역에서 소량 재배되는 벼 품종이다.[93] 벼는 좁은 의미로 아시아벼(*Oryza sativa*)를 가리키지만, 아프리카 재배벼도 존재한다.[30] 아시아벼는 아시아 외에도 유럽, 남북 아메리카 대륙, 오스트레일리아 대륙, 아프리카 대륙에서 널리 재배되지만, 아프리카벼는 서아프리카에서 국지적으로 재배될 뿐이다.[28]2. 3. 기타 분류

세계 인구의 절반 이상이 벼의 낟알인 쌀을 주식으로 하며, 거의 대부분 아시아 지역에서 재배된다.[93] 벼는 수천 년 전 동남아시아에서 야생으로 자라던 것을 사람들이 채집해서 먹었던 것으로 추정된다. 기원전 5000년경에 이미 중국 남부와 타이 북부, 라오스, 베트남에서 벼를 식량으로 재배했다는 증거가 발견되었다.[93] 벼는 북쪽으로는 중국을 거쳐 한국과 일본으로, 서쪽으로는 인도, 남쪽으로는 인도네시아까지 전파되었다.[93] 유럽에서는 서기 700년경에 처음 벼가 재배되었다.[93]벼는 밀, 옥수수, 귀리와 같은 다른 곡류와 마찬가지로 화본과에 속하지만, 얕은 물에서 잘 자란다는 특징이 있다.[93] 오늘날 경작되는 벼는 아시아산 벼(*Oryza sativa*)와 아프리카산 벼(*Oryza glaberrima*) 두 종류뿐이다.[93] 주로 재배되는 것은 아시아산 벼이며, 아프리카산 벼는 아프리카 서부 지역에서 소량 재배된다.[93]

아시아산 벼는 크게 인도형, 자포니카형, 자바형으로 분류된다.[93]

- 인도형(인디카종): 인도와 다른 열대 지역에서 재배된다.[93]

- 자포니카형(자포니카벼): 한국, 중국, 일본을 포함한 아시아의 다소 서늘한 기후 지역과 유럽, 북아메리카, 오스트레일리아에서 재배된다.[93]

- 자바형: 인도네시아에서 재배된다.[93]

이들 세 계통의 벼에는 7만 가지가 넘는 품종이 있다.[93] 벼는 또한 경작 방식에 따라 논벼와 밭벼로, 생육 기간에 따라 조생종, 중생종, 만생종으로 분류된다.[93]

속명 ''Oryza''는 벼를 의미하는 고전 라틴어이고, 종소명 ''sativa''는 "재배된"을 의미한다.[9][10][11]

''Oryza sativa''는 두 가지 주요 아종을 포함한다.

''Japonica''는 약 9,000년~6,000년 전 양자강 유역에서 재배되기 시작했으며,[12] 온대 동아시아, 동남아시아 고지대, 남아시아 고지대에서 재배될 수 있다 (일본에서는 주로 물에 잠긴 상태로 재배됨). 반면 ''indica''는 약 8,500년~4,500년 전 갠지스강 유역에서 재배되기 시작했으며,[12] 열대 아시아 전역에서 주로 물에 잠긴 저지대에서 재배된다.

벼는 흰쌀, 현미, 흑미(익히면 보라색), 적미 등 다양한 색깔의 곡물을 갖는다.[13][14]

루손섬의 코르디예라 산맥 고지대 벼 계단식 논에서 재배되는 중간 알갱이 'Tinawon'과 'Unoy' 품종은 열대 조건에서 잘 자라는 넓은 알갱이를 가진 ''tropical japonica'' (자바니카종) 로 분류된다.[15]

1987년 Glaszmann은 동위효소를 사용하여 ''O. sativa''를 ''japonica'', ''aromatic'', ''indica'', ''aus'', ''rayada'', ''ashina''의 여섯 그룹으로 분류했다.[16] 2004년 Garris 외는 단순 반복 서열을 사용하여 ''O. sativa''를 다섯 그룹으로 분류했다. ''온대성 자포니카'', ''열대성 자포니카'' 및 ''aromatic''은 ''japonica'' 품종을 구성하고, ''indica'' 및 ''aus''는 ''indica'' 품종을 구성한다.[17]

벼과 벼속 식물에는 23종 77계통이 알려져 있으며,[29] 이 중 20종이 야생벼, 2종이 재배벼이다.[28] 재배벼 2종은 아시아재배벼(*Oryza sativa*)와 아프리카벼(*Oryza glaberrima*)이다.[28][30]

아시아벼에는 내냉성이 높은 자포니카벼(일본형)과 내냉성이 낮은 인디카종(인도형)의 두 계통이 있다.[28][30]

- 자포니카종(일본형, *Oryza sativa* subsp. *japonica*): 일본, 한반도, 중국 등 온대~아열대 지역에서 재배된다.[28]

- 온대 일본형(온대 도서형): 주로 일본과 중국 요녕성에서 재배된다.[28]

- 열대 일본형(자바니카종, 열대 도서형, *Oryza sativa* subsp. *javanica*): 중국 남부 등에서 재배된다.[28]

- 인디카종(인도형, *Oryza sativa* subsp. *indica*): 인도, 스리랑카, 대만 남부, 중국 남부, 동남아시아 등 열대·아열대 지역에서 재배된다.[28]

일본의 농학자 가토 시게후사의 연구에서 "일본형", "인도형"이라는 명칭이 널리 사용되었지만, 중국에서는 "강(粳稻)"과 "선(籼稻)"이라는 분류가 존재한다.

재배벼의 조상종은 오리자 루피포곤(*Oryza rufipogon*)으로 여겨진다.[30]

벼에는 아종이나 근연종이 많아 예상치 못한 잡종 교배가 일어날 수 있으며, 특히 아종이 다양한 동남아시아에서 현저하다.

재배벼가 아니라 잡초로 발생하는 것을 잡초벼라고 한다.[34] 잡초벼는 논의 강잡초로 재배벼의 생육 장애, 탈립, 수확 종자에 붉은 벼로 혼입되어 품질 저하를 일으킨다.

재배벼 이외에는 *O. officinalis*(약벼)가 구황 식물로 이용되는 경우가 있다.

벼는 많은 마디를 가진 관 모양의 줄기를 여러 갈래로 뻗어 나가고, 마디마다 한 장의 가늘고 긴 얇은 잎을 지닌다. 잎의 표피 세포에는 규산이 축적되어 잎의 물리적 강도를 높인다.[48]

벼는 타가 수분의 풍매화이지만, 재배 벼에서는 약 98%가 자가 수분한다. 개화 시간은 오전부터 낮까지 2~3시간으로 짧다. 꽃은 영화(穎花)라고 불리며, 벼알 끝에는 부드러운 까끄라기(芒)가 발달한다.

농업상 종자로 사용되는 벼알은 생물학상의 과일인 현미를 颖(겨껍질)이 싸고 있는 것이다. 백미는 현미에서 겨층, 배 등을 제거한 배젖의 일부이다.

3. 벼의 생태

벼(*O. sativa*)는 매끄러운 표면을 가지고 있으며, 키는 약 80cm~120cm 정도이고 곧게 선 줄기를 가지고 있다.[8] 잎은 피침형이며 길이는 15cm~30cm 정도이고, 10mm~20mm 정도의 혀(ligule)에서 자란다.[8]

3. 1. 재배 환경

세계 인구의 절반 이상이 벼의 낟알인 쌀을 주식으로 하며, 거의 모두 아시아 지역에서 재배된다.[93] 벼는 동남아시아에서 야생으로 자라던 것을 수천 년 전부터 채집해서 먹었던 것으로 보고 있다.[93] 기원전 5000년경에 중국 남부와 타이 북부, 라오스, 베트남에서 식량으로 벼를 재배했다는 증거가 발견되었다.[93] 그 곳에서 북쪽으로는 중국을 거쳐 한국과 일본으로, 서쪽으로는 인도, 남쪽으로는 인도네시아까지 벼가 전해졌다.[93] 유럽에서 벼가 처음 재배된 것은 서기 700년경이다.[93]곡식 작물인 벼는 밀, 옥수수, 귀리를 비롯한 다른 곡류와 마찬가지로 화본과에 속한다.[93] 그러나 벼는 다른 곡류와 달리 얕은 물에서 잘 자란다.[93] 열대지역의 무덥고 습한 기후 조건은 벼를 가장 잘 자라게 하는 요인이다.[93] 대한민국에서는 4월 중순부터 5월 중순경까지 못자리를 만들어 볍씨를 뿌린 뒤 30-50일이 지난 5월부터 6월 상순경에 모내기를 한다.[93] 21세기에는 이앙기로 모내기를 한다.[93] 벼가 자람에 따라 피와 잡초도 제거하고 논둑에 예초기도 사용하고 베토기를 사용해서 물을 빼주고 병충해를 예방하기 위해 약도 뿌려 주어야 하며 친환경이 아니면 농약을 논둑하고 논에 뿌려준다.[93] 벼가 나오기 시작하면 비료도 주어야 하며, 9월부터 10월말까지 콤바인으로도 베어 곡물건조기로도 말려 털어서 정미기로 껍질을 벗기면 쌀이 된다.[93]

오늘날 경작되는 것은 아시아산 벼와 아프리카산 벼 두 종류뿐이다.[93] 주로 재배하는 종류는 아시아산 벼이며, 아프리카산 벼는 아프리카의 서부지역에서 소량만을 재배한다.[93] 아시아산 벼는 크게 인도형, 자포니카형, 자바형으로 분류할 수 있다.[93] 인도형은 인도와 다른 열대지역에서 재배된다.[93] 자포니카형은 한국, 중국, 일본을 포함한 아시아의 다소 서늘한 기후 지역과 유럽, 북아메리카, 오스트레일리아에서 재배된다.[93] 자바형은 인도네시아에서 재배된다.[93] 이들 세 계통의 벼에는 7만 가지가 넘는 품종이 있다.[93]

벼는 경작 방식에 따라 논벼와 밭벼로 분류되기도 한다.[93] 논벼는 물이 많은 곳에서 잘 자라며, 세계 재배 면적의 약 90%를 차지한다.[93] 밭벼는 물을 대기에 너무 높은 지역에서 재배되며, 세계 재배 면적의 약 10%를 차지한다.[93] 그 밖에 벼의 생육기간이 길거나 짧은 것에 따라서 조생종, 중생종, 만생종으로 분류한다.[93]

벼는 주로 논, 특히 약 15센티미터 깊이로 유지되는 얕은 논에서 잘 자란다. 논은 때로 민물고기나 식용 개구리 등을 동시에 키우는 두 가지 목적으로 사용되기도 한다. 벼의 물에 대한 내성은 물에 잠긴 논에서 잡초의 성장을 억제한 채 벼만 자라게 한다. 벼가 자라면 논에서 물을 빼고 추수를 준비한다. 논은 쌀 생산량을 증가시키지만, 화학 제초제를 사용하면 건지에서도 수확이 가능하다.

밭벼는 무논이 아닌 마른 땅에서 재배하는 벼의 품종 혹은 방식이다. 대개는 '밭벼'로 부르는 품종이 따로 있으며 무논이 아닌 마른 땅에서 오로지 비에 의존해서 농사를 짓는다. 한국의 경우에는 주로 밭을 마련해서 키우지만 한국 바깥의 일부 지역에서는 산지에 볍씨를 뿌려 짓기도 한다.

필리핀 등지에서 재배되는 깊은 물에서 자라는 종인 부유도(浮稻, floating rice)도 있는데, 이는 줄기가 길어서 논 깊이를 2미터까지도 할 수 있다.

논은 왜가리나 휘파람새 등의 새, 많은 종류의 양서류와 뱀 등에게 중요한 서식지이다. 이들은 메뚜기, 부처나비의 유충, 이화명나방의 애벌레(이화명충), 멸구 등의 해충 구제를 도와주며, 먹고 먹히는 먹이사슬을 구성한다.

논이든 건지든 벼는 다른 곡물에 비해 많은 물이 필요하다. 벼농사는 미국이나 오스트레일리아와 같은 몇몇 국가에 있어서 많은 논쟁거리인데, 이는 0.02%의 GDP를 생산하기 위해 7%의 국가 물 사용량을 차지하기 때문이다. 하지만 주기적인 우기나 태풍을 가지는 국가에서는 논에 일정한 수준의 물 공급을 유지할 수 있다.

균사체인 도열병균(稻熱病菌)은 매년 세계 6천만 명의 식량에 해당하는 벼의 손실을 가져오는 가장 해로운 작물 병원균이다.

원래 벼는 습성 식물이다.[50] 논에서 재배하는 벼를 '''벼(水稲)'''(すいとう, lowland rice), 내건성이 강하여 밭에서 재배하는 벼를 '''밭벼(陸稲)'''(りくとう, おかぼ, upland rice)이라고 한다.[28][33][51] 일본에서는 벼(水稲)와 밭벼(陸稲)가 명확하게 구분되지만,[28] 다른 나라에서는 벼(水稲)와 밭벼(陸稲)가 명확하게 구분되지 않는다.[28]

벼(水稲)에는 관개벼, 천수벼, 심수벼, 부수벼와 같은 종류가 있다.[50] 수위가 현저하게 상승하여 잎이 물에 잠기는 상황에서는, 마디를 급속도로 늘려 수면에서 잎을 내밀어 질식을 면할 수 있다. 마디의 신장 능력은 품종에 따라 현저한 차이가 있으며, 수 센티미터에서 십수 미터까지 신장하는 품종이 있다. 특히 현저하게 신장시킬 수 있는 품종을 부수벼(浮稲)라고 부른다.

밭벼(陸稲)는 벼(水稲)에 비해 맛이 떨어진다고 여겨지며, 일본에서는 최근에는 찹쌀 종류만 재배되고 있다.[51]

3. 2. 생태적 특징

벼는 밀, 옥수수 등 다른 곡류와 달리 얕은 물에서 잘 자란다. 열대지역의 무덥고 습한 기후는 벼가 잘 자라게 하는 요인이다.[93] 대한민국에서는 4월 중순부터 5월 중순경까지 못자리를 만들어 볍씨를 뿌린 뒤 30~50일이 지난 5월부터 6월 상순경에 이앙기로 모내기를 한다. 벼가 자라는 동안 피와 잡초를 제거하고, 논둑에 예초기와 베토기를 사용하며, 물을 빼주고 병충해 예방을 위해 약을 뿌리기도 한다. 친환경 농법이 아닌 경우 농약을 사용하며, 벼가 나오기 시작하면 비료를 주고, 9월부터 10월 말까지 콤바인으로 수확하여 곡물건조기로 말린 후 정미기로 껍질을 벗겨 쌀을 얻는다.[93]오늘날 경작되는 벼는 아시아산 벼와 아프리카산 벼 두 종류뿐이다. 주로 재배되는 것은 아시아산 벼이며, 아프리카산 벼는 아프리카 서부지역에서 소량 재배된다. 아시아산 벼는 인도형, 자포니카형, 자바형으로 분류할 수 있다. 인도형은 인도와 다른 열대지역에서, 자포니카형은 한국, 중국, 일본을 포함한 아시아의 다소 서늘한 기후 지역과 유럽, 북아메리카, 오스트레일리아에서 재배된다. 자바형은 인도네시아에서 재배된다.[93]

벼는 경작 방식에 따라 논벼와 밭벼로 분류되기도 한다. 논벼는 물이 많은 곳에서 잘 자라며 세계 재배 면적의 약 90%를 차지한다. 밭벼는 물을 대기 어려운 높은 지역에서 재배되며, 세계 재배 면적의 약 10%를 차지한다. 그 밖에 벼의 생육기간에 따라 조생종, 중생종, 만생종으로 분류한다.[93]

필리핀 등지에서는 깊은 물에서 자라는 부유도(浮稻, floating rice)도 재배되는데, 줄기가 길어 논 깊이를 2미터까지도 할 수 있다.

논은 왜가리, 휘파람새 등의 새, 다양한 양서류와 뱀 등에게 중요한 서식지이다. 이들은 메뚜기, 부처나비 유충, 이화명나방 애벌레(이화명충), 멸구 등의 해충 구제를 돕고, 먹고 먹히는 먹이사슬을 구성한다.

벼는 다른 곡물에 비해 많은 물이 필요하다. 벼농사는 미국이나 오스트레일리아와 같은 일부 국가에서 논쟁거리인데, 이는 0.02%의 GDP를 생산하기 위해 7%의 국가 물 사용량을 차지하기 때문이다. 하지만 주기적인 우기나 태풍을 가지는 국가에서는 논에 일정한 수준의 물 공급을 유지할 수 있다.

도열병균은 매년 세계 6천만 명의 식량에 해당하는 벼의 손실을 가져오는 해로운 작물 병원균이다.

벼(*O. sativa*)는 매끄러운 표면을 가진 키가 약 80cm~120cm 정도인 곧게 선 줄기를 가지고 있다.[8] 잎은 피침형이며 길이 15cm~30cm 정도이고, 길이 10mm~20mm 정도의 혀(ligule)에서 자란다.[8]

벼의 식용 부분 주성분인 전분은 분자 구조의 차이에 따라 아밀로스와 아밀로펙틴으로 나뉜다. 쌀의 식감은 두 성분의 함량 비율에 따라 크게 달라진다. 아밀로스 함량이 적은 쌀은 가열 시 부드럽고 쫄깃하며, 함량이 많으면 푸석푸석하다. 한국인의 식문화에서는 아밀로스 함량이 적은 쌀을 "맛있다"고 느낀다.

일반적인 쌀은 약 20%의 아밀로스를 함유하지만, 유전적 결손으로 아밀로스 함량이 0%인 품종이 있는데, 이것이 찹쌀이다. 찹쌀은 벼뿐만 아니라 조, 수수, 율무, 옥수수, 보리, 아마란스(비름)에서도 발견된다. 희귀한 찹쌀성 작물로 감자 품종(ELIANE)이 있다. 찹쌀성 품종이 재배되는 지역은 동남아시아 산악 지대의 상록활엽수림 지대에 한정되어 있으며, 그 특이성으로 인해 그 지역을 "찹쌀 식문화권"이라고 부르기도 한다.

4. 볍씨와 발아

벼는 볍씨가 수분을 흡수하면서 발아가 시작된다. 먼저 배(胚)가 볍씨의 능선 기부를 뚫고 희게 노출되고, 이어서 떡잎집과 원뿌리가 나온다. 볍씨 발아의 최적 온도는 30-34℃이지만, 약 10℃ 이상에서는 적당한 수분과 산소만 있으면 발아한다. 최근에는 이앙기로 모내기를 하는 경우가 많으므로, 생육을 고르게 하기 위해 가지런히 싹을 틔운 볍씨를 파종하는 것이 중요하다. 따라서 저온에서 충분히 물을 흡수시킨 볍씨를 약 24시간 동안 32℃ 전후의 온도에 두어 발아시킨다.[94]

4. 1. 볍씨 선별

벼 재배는 좋은 볍씨를 고르는 것부터 시작된다. 씨가리기는 보통 소금물에서 비중 차이를 이용한 소금물가리기를 하여, 물 위에 뜨는 볍씨는 제거하고 가라앉은 볍씨를 얻는다. 소금물의 비중은 까락이 없는 메벼 품종의 경우 1.13으로 하고, 까락이 있는 메벼 품종이나 찰벼 품종의 경우 1.08-1.10으로 한다. 씨가리기를 한 뒤에는 물로 잘 씻어내고, 볍씨 소독약으로 소독한다. 이것은 볍씨에 전년에 발생한 도열병균이나 깨씨무늬병균 등의 포자(胞子)가 붙어 있기 때문이다. 볍씨의 발아는 수분 흡수로 시작되며, 먼저 배(胚)가 볍씨의 능선 기부를 뚫고 희게 노출되고, 이어서 떡잎집과 원뿌리가 나온다. 볍씨 발아의 최적 온도는 30-34℃이지만, 약 10℃ 이상에서는 적당한 수분과 산소만 있으면 발아한다. 현재는 이앙기로 모내기를 하는 일이 많으므로, 생육을 고르게 하기 위해서 가지런히 싹을 틔운 볍씨를 파종하는 것이 중요하다. 이 때문에 저온에서 충분히 물을 흡수시킨 볍씨를 약 24시간, 32℃ 전후에 두어서 발아시킨다.[94]4. 2. 발아 과정

볍씨의 발아는 수분을 흡수하면서 시작된다. 먼저 배(胚)가 볍씨의 능선 기부를 뚫고 희게 노출되고, 이어서 떡잎집과 원뿌리가 나온다. 볍씨 발아의 최적 온도는 30~34℃이지만, 약 10℃ 이상에서 적당한 수분과 산소만 있으면 발아한다. 현재는 이앙기로 모내기를 하는 일이 많으므로, 생육을 고르게 하기 위해서 가지런히 싹을 틔운 볍씨를 파종하는 것이 중요하다. 이 때문에 저온에서 충분히 물을 흡수시킨 볍씨를 약 24시간 동안 32℃ 전후에 두어 발아시킨다.[94]5. 비료

벼는 영양생장기에 질소, 인산, 칼륨 및 그 밖의 영양분을 많이 흡수하여 줄기와 잎을 키운다. 이 시기에 영양분이 부족하면 생육이 억제되어 수확량이 적어진다. 생식생장으로 들어가면 질소와 인산 흡수량은 적어지나 규산, 칼슘 및 마그네슘 흡수량은 많아진다. 이러한 영양분들은 식물체에 흡수되어 각종 생리적인 대사작용에 필수적으로 이용되기 때문에 질소, 인산, 칼륨과 같이 벼가 자라는 데 다량으로 필요한 성분은 비료 형태로 사용해야 한다.[95]

벼농사에서 비료 사용량은 이론적으로 보아 목표 수량을 생산하는 데 필요한 성분량에서 천연 공급량을 빼고 부족한 것을 비료로 사용하면 된다. 비료 사용 시기와 방법에 따라 효과가 달라진다.[95]

5. 1. 주요 영양분

벼는 영양생장기에 질소, 인산, 칼륨 및 그 밖의 영양분을 많이 흡수하여 줄기와 잎을 키우는데, 이 시기에 영양분이 부족하면 생육이 억제되어 수확량이 적어진다. 생식생장으로 들어가면 질소와 인산의 흡수량은 적어지나 규산, 칼슘 및 마그네슘의 흡수량은 많아진다. 이러한 영양분들은 식물체에 흡수되어 각종 생리적인 대사작용에 필수적으로 이용되기 때문에 질소, 인산, 칼륨과 같이 벼가 자라는 데 다량으로 필요한 성분은 비료의 형태로 사용해 주어야 한다.[95]벼농사에서 비료 사용량은 이론적으로 보아 목표 수량을 생산하는 데 필요한 성분량에서 천연 공급량을 빼고 모자라는 것을 비료로서 사용하면 된다. 대체로 10a당 쌀 450kg을 목표 수량으로 하는 경우의 표준 시비량은 질소 12kg, 인산 5kg, 칼륨 8kg, 규산 60kg 정도이며 조식(早植), 만생종, 밀식, 수수형 품종(穗數型品種)을 재배할 때는 약간씩 더 준다.[95]

같은 분량의 비료라도 사용 시기와 사용 방법에 따라서 그 효과가 크게 달라지는데, 벼농사에서 가장 중요한 질소 비료는 이앙 전의 밑거름과 이앙 후 15일경에 주는 분얼비(分蘖肥), 이삭의 발달을 좋게 하기 위한 출수 24일 전에 주는 이삭거름과 출수 직후에 주는 알거름의 4회에 걸친 시비를 한다. 각각의 시기에 전체 사용량의 40~50%, 20~30%, 20%, 10%의 비료량을 사용하는 것이 보통이다. 인산과 규산질 비료는 전량을 이앙 전에 밑거름으로 주고 석회와 유기질 비료는 봄에 논을 갈 때 사용한다. 칼륨 비료는 봄에 논을 갈 때 사용하고 전량의 2/3를 밑거름으로 주며 나머지는 질소 비료와 함께 이삭거름으로 사용한다.[95]

5. 2. 비료 사용 방법

벼는 영양생장기에 질소, 인산, 칼륨 및 그 밖의 영양분을 많이 흡수하여 줄기와 잎을 키우는데, 이 시기에 영양분이 부족하면 생육이 억제되어 수확량이 적어진다. 생식생장으로 들어가면 질소와 인산의 흡수량은 적어지나 규산, 칼슘 및 마그네슘의 흡수량은 많아진다. 이러한 영양분들은 식물체에 흡수되어 각종 생리적인 대사작용에 필수적으로 이용되기 때문에 질소, 인산, 칼륨과 같이 벼가 자라는 데 다량으로 필요한 성분은 비료의 형태로 사용해 주어야 한다.[95]벼농사에서 비료 사용량은 이론적으로 보아 목표 수량을 생산하는 데 필요한 성분량에서 천연 공급량을 빼고 부족한 것을 비료로 사용하면 된다. 대체로 10a당 쌀 450kg을 목표 수량으로 하는 경우의 표준 시비량은 질소 12kg, 인산 5kg, 칼륨 8kg, 규산 60kg 정도이며 조식(早植), 만생종, 밀식, 수수형 품종(穗數型品種)을 재배할 때는 약간씩 더 준다.[95]

한편 같은 분량의 비료라도 사용 시기와 사용 방법에 따라서 그 효과가 크게 달라지는데, 벼농사에서 가장 중요한 질소비료는 이앙 전의 밑거름과 이앙 후 15일경에 주는 분얼비(分蘖肥), 이삭의 발달을 좋게 하기 위한 출수 24일 전에 주는 이삭거름과 출수 직후에 주는 알거름의 4회에 걸친 시비를 한다. 각각의 시기에 전체 사용량의 40~50%, 20~30%, 20%, 10%의 비료량을 사용하는 것이 보통이다. 인산과 규산질 비료는 전량을 이앙 전에 밑거름으로 주고, 석회와 유기질 비료는 봄에 논을 갈 때 사용한다. 칼륨비료는 봄에 논을 갈 때 사용하고 전량의 2/3를 밑거름으로 주며 나머지는 질소비료와 함께 이삭거름으로 사용한다.[95]

6. 수확

벼 수확은 벼의 품종, 재배 방법, 기후 조건 등에 따라 달라진다.

일본에서는 우루치쌀(うるち米일본어)의 다양한 품종이 개발되어 재배되고 있다. 주요 품종과 그 특징은 다음과 같다.

2009년 일본 내 벼 경작 면적 상위 20개 품종은 다음과 같다.[57]

경작량 상위 10개 품종이 전체 생산량의 80.4%를, 상위 20개 품종이 88.6%를 차지한다. 1980년대에 우수한 식미 품종으로 꼽혔던 사사니시키와 고시히카리는 서로 가까운 관계에 있으며, 이후 개발된 우수한 품종들은 대부분 고시히카리의 유전자를 이어받고 있다.[58]

일본에서 재배되는 벼는 유전적으로 가까운 품종이 많아 악천후나 특정 병충해에 취약할 수 있다. 따라서 안정적인 식량 생산을 위해 더 많은 유전 자원을 활용한 품종 개량이 필요하다.

일본 국외에서는 1960년대 초기에 개발된 en이라는 키 작은 품종이 주목받았다. 이 품종은 키가 작아 강풍에 잘 쓰러지지 않고, 비료를 많이 주어도 쓰러지지 않아 수확량을 늘릴 수 있었다. 그러나 en은 관개 시설이 잘 갖춰진 논에서만 재배 가능하고, 해충 저항성이 낮으며, 맛이 떨어진다는 단점이 있었다. 또한, 키 작은 품종은 홍수나 몬순이 자주 발생하는 아시아 지역에는 적응하기 어렵다.[60][61]

6. 1. 수확 시기

벼는 출수 후 40-45일쯤 지나 벼이삭이 노란색을 띠고, 벼알 전체의 90% 이상이 노랗게 변하면 수확해야 한다.[96] 벼를 베는 시기가 너무 빠르거나 늦으면 수확량이 줄고 품질도 나빠지기 때문에, 이삭과 벼알의 색깔을 보고 수확 시기를 잘 결정해야 한다.[96]벼베기 7-10일 전에는 논의 물을 완전히 빼서 논바닥을 말려야 벼베기 작업을 쉽게 할 수 있다.[96] 벤 벼는 작은 다발로 묶어 세워 말린 후 탈곡하거나, 벼를 베는 동시에 탈곡하고 곡식만 건조하는 방법이 있다.[96] 벼를 벨 때 곡식의 수분 함량은 20% 정도이므로, 탈곡한 벼는 수분이 15% 정도가 될 때까지 말려야 한다.[96] 탈곡과 건조가 끝난 벼는 풍구, 체 등을 사용하여 깨끗하게 조제한 후 가마니나 자루에 담아 저장한다.[96]

6. 2. 수확 방법

벼 이삭이 출수된 후 40-45일쯤 지나 벼 이삭이 노란색을 띠고, 벼알 전체의 90% 이상이 노랗게 변하면 벼를 베어야 한다.[96] 벼를 베는 시기가 너무 빠르거나 늦으면 수확량이 줄고 쌀의 품질도 나빠지므로, 이삭과 벼알의 색깔을 보고 적절한 시기를 결정해야 한다.[96]벼를 베기 7-10일 전에는 논의 물을 완전히 빼서 논바닥을 말려 벼 베기 작업을 쉽게 해야 한다.[96] 벤 벼는 작은 다발로 묶어 세워 말린 후 탈곡하거나, 벼를 베는 동시에 탈곡한 후 곡식만을 건조하는 방법이 있다.[96] 벼를 벨 때 곡식의 수분 함량은 20% 정도이므로, 탈곡한 벼는 수분이 15% 정도가 될 때까지 말려야 한다.[96] 탈곡과 건조가 끝난 벼는 풍구, 체 등을 사용하여 깨끗하게 조제한 후 가마니나 자루에 담아 저장한다.[96]

7. 벼 재배의 역사

벼는 밀, 옥수수와 함께 세계 3대 작물 중 하나로, 특히 아시아 지역에서 주식으로 널리 이용된다. 벼는 화본과에 속하며, 다른 곡류와 달리 얕은 물에서 잘 자라는 특징이 있어 열대 지역의 무덥고 습한 기후에서 잘 자란다.[93]

오늘날 경작되는 벼는 아시아산 벼와 아프리카산 벼 두 종류뿐이다. 아시아산 벼는 인도형, 자포니카형, 자바형으로 분류할 수 있다. 인도형은 인도와 다른 열대지역에서, 자포니카형은 대한민국, 중국, 일본을 포함한 아시아의 다소 서늘한 기후 지역과 유럽, 북아메리카, 오스트레일리아에서, 자바형은 인도네시아에서 재배된다.[93]

벼는 경작 방식에 따라 논벼와 밭벼로, 생육 기간에 따라 조생종, 중생종, 만생종으로 분류하기도 한다.[93]

최근에는 주로 가공용이나 사료용으로 사용되는 다수확 품종의 쌀이 재배되고 있으며, 식용으로 유통되지 않으므로 인디카 품종과의 교잡 등이 이루어지고 있다.

7. 1. 세계 재배의 역사

세계 인구의 절반 이상이 벼의 낟알인 쌀을 주식으로 하는데, 거의 모두 아시아 지역에서 재배된다.[93] 벼는 수천 년 전에 동남아시아에서 야생으로 자라던 것을 사람들이 채집해서 먹었던 것으로 보고 있다. 기원전 5000년경에 중국 남부와 타이 북부, 라오스, 베트남에서 식량으로 벼를 재배했다는 증거가 발견되었다.[93] 그곳에서 북쪽으로는 중국을 거쳐 대한민국과 일본으로, 서쪽으로는 인도, 남쪽으로는 인도네시아까지 벼가 전해졌다. 유럽에서 벼가 처음 재배된 것은 서기 700년경이다.[93]

현재 재배하고 있는 벼와 가까운 종인 야생벼는 아시아의 열대지방·아프리카·라틴아메리카 및 오스트레일리아에서 발견되고 있으나, 벼의 선조가 어떤 것인지는 확실하지 않다. 다만 식물학적인 유연관계로 볼 때 동남아시아에서 발견된 다년생 야생벼의 일종인 balunga로부터 분화된 것으로 추정된다. 재배하는 벼의 발상지는 남부 및 동남 아시아의 기온이 높고 다습한 습지대로 생각되며, 서부 아프리카에서 재배하는 glaberrime는 그 기원이 다른 것으로 본다.[97]

벼 재배는 6500년 전 많은 나라에서 동시적으로 시작된 것으로 알려져 있었으나, 현재 한반도 청주시 소로리에서 1만 7천년 전의 볍씨가 발견되어 한반도가 벼 재배의 기원지라는 학설이 떠오르고 있다. 오늘날 재배하는 벼의 순화 및 재배는 지금부터 최소한 4000-5000년 전에 인도의 갠지스강 유역, 북부 미얀마·타이·라오스·인도차이나·중국 남부지역 등지에서 거의 같은 시기에 각각 독립적으로 시작된 것으로 추정되며, 이곳으로부터 세계 각국으로 전파되었다고 할 수 있다.[97]

벼의 전파 경로는 대략 다음과 같이 추정된다. 서쪽으로는 이란을 거쳐 카프카스 지방에 전해지고 유프라테스강 유역에서 기원전부터 재배하였으며, 7-8세기경에는 이 지방에서 벼의 재배가 일반화되었다. 유럽으로의 전파 경로는 하나는 터키를 거쳐 발칸 반도에 전파된 것이고, 다른 하나는 8-13세기경 아프리카 북부 지방을 거쳐 에스파냐와 포르투갈에 전파되어 지중해 연안으로 전래되었다. 아프리카에 전파된 것은 기원전에 인도에서 해로를 따라 동부 아프리카에 직접 전파된 경우, 6-7세기경 중앙아시아 및 고대 페르시아 지방으로부터 북부 아프리카로 전파된 경우, 서부 해안지대에서 오랫동안 자생해 오던 것이 대륙으로 보급된 경우가 있다. 동북아시아의 경우 중국에서 BC 2700년의 '5곡설(五穀說)'이 있던 것으로 보아 벼가 가장 오래된 농작물임을 알 수 있고, 중국을 거쳐 한국·일본으로 전파되었다. 남쪽으로는 자바에서 BC 1084년에, 스리랑카에서는 BC 513년에 벼를 재배하였다. 남아메리카 대륙에는 16세기 초 포르투갈인에 의하여, 미국에는 1699년에 네덜란드 배에 의하여 벼가 전파되었고, 미국의 서부는 20세기 초에 극동에서 전파되었으며 오스트레일리아와 태평양 제도에는 19세기 중엽에 전파되었다.[97]

이 중, ''Oryza rufipogon''은 아시아 재배벼의 조상종으로 동남아시아 지방에서 유래한 것으로 보이며, 크게 두 가지의 재배벼 아종인 ''인디카''와 ''자포니카''가 독립적으로 순화 과정을 통해 생겨난 것으로 보인다. 하지만 재배벼의 원산지와 순화 과정은 현재까지 학자들 간에 중요한 논쟁거리가 되고 있다.

일본에는 기원전 1000년경에 건지 농사가 전해졌으며, 이후 기원전 300년경 야요이 시대에 한국으로부터 논 농사가 전해졌다.

''Oryza sativa''는 중동 지방 및 지중해 지방에서 기원전 800년경에 받아들여졌다. 스페인에는 무어인이 기원후 700년경 점령 시에 가지고 왔다. 15세기 후반, 벼는 이탈리아와 프랑스에 전파되었고, 후에 대항해시대에 전 대륙으로 전해지게 되었다. 1694년, 벼는 남캐롤라이나로 전파되었는데, 이는 마다가스카르에서 시작된 것으로 생각된다. 스페인인은 18세기에 남아메리카에 벼를 전해주었다.

''Oryza barthii''에서 유래된 아프리카 재배종은 3500년 동안 경작되어 왔다. 기원전 1500년과 기원전 800년 사이에, 나이저강의 삼각주로부터 세네갈로 퍼져나갔다. 하지만, 원산지에서 크게 벗어나서 이용되지는 않았다. 더구나 7세기와 11세기 사이에 아프리카 동부 해안으로 아랍인들이 들여온 것으로 추정되는 아시아 재배종에 밀려서 경작이 쇠퇴하였다.

7. 2. 한국에서 벼 재배의 역사

벼는 한국의 농작물 중에서 가장 오래된 농작물이다.[98] 청주시 소로리에서 1만 7천 년 전의 볍씨가 발견되어 콜린 렌프류의 《현대고고학의 이해》에서는 벼농사의 기원을 한국으로 주장한다. 한반도에서 수도작 벼농사는 기원전 20세기까지 거슬러 올라간다.[99]김해 조개더미에서 발굴된 탄화(炭化)된 쌀덩어리 및 기타 유물 등으로 미루어 보아 지금부터 약 2,000년 전에 재배하였을 것으로 추정되는데, 1976년 경기도 여주시에서 지금부터 약 3,000년 전의 것으로 추정되는 탄화미(炭化米)가 발굴됨으로써 한국 벼농사의 기원이 매우 오래되었음을 추정할 수 있다.[98] 1991년 5월 경기도 김포군 통진면에서 기원전 2100년경으로 추정되는 ''japonica'' 볍씨가 발견되었으며, 1991년 6월에는 경기도 고양군 일산읍 신석기 토층에서 이보다 앞선 기원전 2300년경의 ''japonica'' 볍씨가 발견되었다. 1998년 4월, 충청북도 옥산면 소로리 구석기 유적에서는 방사선 탄소 연대 측정으로 1만 3000년 ~ 1만 6000년이 나오는 볍씨 11톨을 포함, 고대벼와 유사벼 59톨이 출토되었다. 이들은 출토 이후 1999년 제4회 국제 벼 유전학술회의와 2003년 제5차 세계 고고학 대회에서 발표되었고, 2016년 국제 고고학 개론서 《Archaeology: theories, methods and practice》 개정판에서 쌀의 기원지를 한국으로, 그 연대를 13,000년 전으로 개정하여 출간하는 등 국제학계에서 이 쌀을 세계 식용쌀의 기원이라는 설이 점차 기정사실로 굳혀가고 있다. 1972년 이후부터 발행된 대한민국의 50원 동전 앞면에는 벼 이삭이 그려져 있다.

삼국사기에는 백제와 신라 초기의 벼농사를 기록하고 있고, 삼국의 벼농사 장려 기록, 연못과 제방의 수축에 관한 기록들이 있으며, 중국의 기록에도 신라의 벼농사에 관한 것이 있다. 그러나 벼의 종류에 관한 기록은 1429년의 농사직설에 수경(水耕)·건경(乾耕)·이앙(移秧)에 관한 기록이 있어 밭벼와 논벼를 구별한 것이 최초이며, 그 후 금양잡록에 밭벼 3품종, 논벼 24품종 등 총 27품종이 기록되어 있다. 1682년에 저술된 산림경제지에는 36품종, 1771년에 간행된 고사신서 농포편에는 조도(早稻) 7품종, 차조도(次早稻) 3품종, 만도(晩稻) 19품종을 합한 29품종이 기록되어 품종을 생육기간별로 구분했다. 1760년-1845년에 저술된 임원경제지에는 68품종이 기록되어 있다. 1907년에 권업모범장이 수원시에 설립된 후 11-12년에 조사한 한국 벼 품종은 메벼 876품종, 찰벼 383품종, 밭벼 192품종을 합하여 총 1,451품종이었다. 이 시대의 주요 재배 품종은 미조(米租)·노인조(老人租)·다다조(多多租)·모조(牟租)·조동지(趙同知)·남조(南租)·흑조(黑租) 등이었다.[98]

8. 재배 품종

세계 인구의 절반 이상이 벼의 낟알인 쌀을 주식으로 하며, 이들 대부분은 아시아 지역에서 재배된다.[93] 벼는 수천 년 전 동남아시아의 야생 벼를 채집하여 식량으로 이용하면서 시작되었으며, 기원전 5000년경 중국 남부, 타이 북부, 라오스, 베트남 등지에서 재배되었다는 증거가 발견되었다.[93] 이후 벼는 북쪽으로는 중국을 거쳐 한국과 일본으로, 서쪽으로는 인도, 남쪽으로는 인도네시아까지 전파되었다.[93] 유럽에는 서기 700년경 처음 재배되기 시작했다.[93]

벼는 밀, 옥수수, 귀리 등과 같이 화본과에 속하지만, 다른 곡류와 달리 얕은 물에서 잘 자라는 특징을 가지고 있다.[93] 열대 지역의 덥고 습한 기후는 벼 재배에 최적의 조건이다.[93]

오늘날 경작되는 벼는 크게 아시아산 벼(''Oryza sativa'')와 아프리카산 벼(''Oryza glaberrima'') 두 종류로 나뉜다.[93] 주로 재배되는 것은 아시아산 벼이며, 아프리카산 벼는 아프리카 서부 지역에서 소량 재배된다.[93]

아시아산 벼(''Oryza sativa'')는 다시 인디카형, 자포니카형, 자바니카형(열대 자포니카형)으로 분류된다.[93] 인디카형은 인도와 다른 열대 지역에서, 자포니카형은 한국, 중국, 일본을 포함한 아시아의 비교적 서늘한 기후 지역과 유럽, 북아메리카, 오스트레일리아에서 재배된다.[93] 자바니카형은 인도네시아에서 재배된다.[93] 이들 세 계통에는 7만 가지가 넘는 품종이 존재한다.[93]

벼는 또한 경작 방식에 따라 논벼와 밭벼로 나눌 수 있다.[93] 논벼는 물이 많은 곳에서 잘 자라며 전 세계 재배 면적의 약 90%를 차지하고, 밭벼는 물을 대기 어려운 높은 지역에서 재배되며 전 세계 재배 면적의 약 10%를 차지한다.[93] 생육 기간에 따라서는 조생종, 중생종, 만생종으로 분류한다.[93]

1920년대 후반에는 인디카 (''indica'')종과 자포니카 (''japonica'')종 두 가지가 있는 것으로 알려졌으나, 1940년경 자바니카종 (''javanica'' or ''tropical japonica'')이 발견되어 세 가지 아종으로 분류되었다.[100] 하지만 분자생물학적 기법이 추가되어 현재는 ''indica''에는 ''indica'', ''aus''로, ''japonica''에는 ''temperate japonica'', ''tropical japonica'', ''aromatic''으로 재분류된다.

속명 ''Oryza''[9]는 벼를 의미하는 고전 라틴어이고, 종소명 ''sativa''는 "재배된"을 의미한다.[10][11]

벼를 재배하는 농업을 벼농사라고 한다. 벼를 재배하는 땅을 '''논''' 또는 '''논밭'''이라고 하며, 특히 물을 가두어 놓은 논을 '''수전(水田)'''이라고도 한다. 논에서 재배된 것을 '''수도(水稻)''', 밭에서 재배된 것을 '''밭벼'''(陸稲)라고 부른다. 수도는 수확까지 많은 물을 사용하지만, 토양 비옥도 저하가 적고 연작이 가능하다. 반면, 밭벼는 물을 적게 사용하지만, 단위 면적당 수확량이 적고 연작장애가 발생한다.

8. 1. 한국의 재래종

1910년대 이전에 재배되던 재래종은 일본에서 도입한 품종과 국내 육성 품종으로 대체되면서 작물학적 특성이 크게 개량되었다. 그러나 개량된 품종들도 쓰러짐, 비료에 대한 내성, 병에 대한 내성이 약해 획기적인 생산성 증대를 기대하기 어려웠다.[98]1970년 육성된 통일벼는 일본형 품종과 인도형 품종을 교잡하여 만든 것으로, 키가 작아 쓰러지지 않고 비료와 병에 강해 많은 수량을 낼 수 있었다. 이후 통일벼의 단점을 개선한 유신, 밀양 23호, 만석, 조생통일 등의 품종이 계속 육성 및 보급되어 1970년대 후반에는 이 품종들의 재배 면적이 총 논 면적의 50%를 넘어섰다.[98]

한국 재래종의 일반적인 공통 특성은 다음과 같다.[98]

- ① 대부분 유망종(有芒種)이다.

- ② 이삭의 벼알 수가 많다.

- ③ 대립종(大粒種)이 적다.

- ④ 분얼이 적다.

- ⑤ 키가 커서 쓰러지기 쉽다.

- ⑥ 벼도열병에 약하다.

- ⑦ 건조한 땅에 잘 견딘다.

- ⑧ 저온 발아력이 높다.

- ⑨ 조생종이 많다.

- ⑩ 탈립(脫粒)이 쉽게 된다.

8. 2. 현대 한국의 주요 재배 품종

1970년대에 통일벼가 개발된 이후, 한국 벼 품종은 큰 변화를 겪었다. 통일벼는 일본형과 인도형을 교잡하여 만든 품종으로, 키가 작아 쓰러지지 않고 비료와 병충해에 강해 수확량이 많다는 장점이 있었다.[98] 이후 통일벼의 단점을 보완한 유신, 밀양 23호, 만석, 조생통일 등의 품종이 계속 개발, 보급되어 1970년대 후반에는 이들 품종의 재배 면적이 전체 논 면적의 50%를 넘어섰다.[98]2007년 기준으로 대한민국에서 재배되는 벼 품종은 약 163종에 달한다. 지역별 주요 재배 품종은 다음과 같다.

품종별 재배 면적은 동진 1호가 22%로 가장 많고, 추청 13%, 주남 8%, 일미 8% 순이다.

벼 품종은 생육 기간에 따라 조생종, 중생종, 중만생종으로 나뉜다. 조생종은 전체 재배 면적의 7.5%를 차지하며, 추위가 빨리 오는 중북부 지역(철원, 연천, 평창 등)과 중산간지(제천, 운봉, 상주)에서 주로 재배되며, 추석 전 출하를 위해 평야지에서도 재배된다. 중생종 및 중만생종은 전체 재배 면적의 92.5%를 차지하며, 대부분의 평야지에서 재배된다. 주요 조생종 품종으로는 오대, 운광, 중화 벼가 있으며, 중생종은 화영, 수라 벼, 중만생종으로는 동진, 추청, 남평, 주남, 일미 벼 등이 있다.

9. 재해 및 병충해 대책

벼는 다른 곡물에 비해 물이 많이 필요하며, 논에서 재배할 경우 왜가리, 휘파람새, 양서류, 뱀 등 다양한 생물의 서식지를 제공하고, 이들은 메뚜기, 부처나비 유충, 이화명나방 애벌레(이화명충), 멸구 등의 해충 구제를 돕는다.[101] 그러나 벼농사는 물 소비량이 많아 일부 국가에서는 논쟁거리가 되기도 한다.

벼 재배와 관련하여 다양한 분자 육종 도구들이 개발되어 벼 도열병에 저항성이 있는 품종을 생산하는 데 기여했다.[22][23][21] DNA 마이크로어레이는 벼의 잡종강세를 이해하는 데, QTL 시퀀싱은 묘목 생장세를 밝히는 데, 전장유전체연관분석(GWAS)은 전장유전체 염기서열 분석(WGS)과 함께 다양한 농업 형질을 조사하는 데 사용되었다.[21] 또한, 641개의 복제수 변이가 알려져 있으며,[21] 엑솜 캡처는 새로운 단일염기다형성을 밝혀내는 데 활용된다.[21]

9. 1. 주요 재해

벼 재배 기간 중 발생하기 쉬운 기상 재해에는 냉해, 한해(가뭄), 수해(물난리)가 있다. 냉해는 못자리 기간, 수잉기(이삭이 패는 시기), 출수기(이삭이 나오는 시기), 등숙기(이삭이 여무는 시기)에 발생하기 쉽지만, 특히 못자리 기간과 등숙기에 자주 발생한다. 냉해 대책으로는 보온 육묘, 수온 상승, 누수답(물이 잘 빠지지 않는 논) 개량, 조기 조식 재배(일찍 모내기), 균형 시비(비료 주기), 심수 관개(논에 물을 깊게 대기), 내냉성(냉해에 강한) 품종 재배 등이 있다.[101]한해는 주로 물 관리가 잘 안 되는 논에서 모내기 철에 비가 오지 않아 모를 내지 못하고, 못자리 기간이 길어져 늦게 모내기를 하게 되어 벼 수확량이 줄어드는 경우이다. 또한, 벼 생장에 필요한 물 공급이 부족한 경우도 있는데, 이 역시 가뭄이 계속되어 못자리나 논이 말랐을 때 나타난다. 근본적인 한해 대책은 저수지나 댐을 많이 만들어 물 관리 시설을 완비하는 것이며, 재배 방법으로는 내건성(가뭄에 강한) 품종 재배, 질소 비료 과용 방지, 건답 직파(마른 논에 씨앗을 바로 뿌리기), 가식(임시로 심기), 대파(씨앗을 넓게 뿌리기) 등이 있다.[101]

수해는 침수(논이 물에 잠김), 관수(물이 넘쳐흐름)에 의한 손상, 도복(벼가 쓰러짐), 병 발생 등으로 나타난다. 홍수가 나지 않도록 시설을 하는 것이 가장 좋으며, 쓰러진 벼는 일으켜 세워야 한다. 또한, 벼 잎을 물로 씻어주고 질소 비료를 많이 주지 말아야 하며, 도열병, 흰빛잎마름병 등의 병을 막기 위해 약제를 살포해야 한다.[101]

9. 2. 주요 병충해

벼는 균사체인 도열병균(稻熱病菌)으로 인해 매년 세계 6천만 명의 식량에 해당하는 손실이 발생하며, 이는 가장 해로운 작물 병원균 중 하나이다.[20] 벼 도열병균 ''Magnaporthe grisea''에 대한 저항성은 ''Pi1영어'', ''Pi54영어'', ''Pita영어''를 포함한 다양한 저항성 유전자에 의해 제공된다.[24] ''O. sativa''는 식물 호르몬인 아브시스산과 살리실산을 사용하여 면역 반응을 조절하며, 살리실산은 광범위하게 면역을 자극하고, 아브시스산은 ''M. grisea''에 대한 면역을 억제한다. 이들의 농도 균형에 따라 면역 반응의 성공 여부가 결정된다.[25][26]''O. sativa''는 특히 갈색날개멸구에 대한 많은 수의 해충 저항성 유전자를 가지고 있으며,[27] 2022년 기준으로 15개의 R 유전자가 클로닝되어 특성 분석되었다.[27]

메뚜기, 부처나비 유충, 이화명나방 애벌레(이화명충), 멸구 등은 벼의 해충으로 알려져 있다.

9. 3. 재해 보험

농림수산식품부는 벼 재해보험의 판매 대상 지역을 2010년 주산지 20개 시·군에서 2011년에 30개 시·군으로 확대하고, 2012년에는 전국으로 확대하였다.[102]10. 벼와 관련된 용어

벼는 밀, 옥수수와 함께 세계 3대 곡물 중 하나로, 전 세계 인구의 절반 이상이 주식으로 삼고 있다. 특히 아시아 지역에서 벼 재배와 소비가 집중되어 있다.[93] 벼 농사는 '도작(稻作)'이라고도 불린다.[93] 벼와 관련된 여러 용어는 다음과 같다.

- 논: 벼를 재배하기 위해 물을 가두어 놓은 곳을 말한다. 논은 민물고기나 식용 개구리 등을 함께 키우는 데 사용되기도 하며, 왜가리, 휘파람새, 양서류, 뱀 등 다양한 생물의 서식지 역할을 한다. 또한, 논은 메뚜기, 부처나비 유충, 이화명나방 애벌레(이화명충), 멸구 등의 해충을 구제하는 데 도움을 준다.[93]

- 밭벼: 무논이 아닌 마른 땅에서 재배하는 벼의 품종 또는 방식을 말한다. 한국에서는 주로 밭에서 재배하지만, 일부 지역에서는 산지에 볍씨를 뿌려 재배하기도 한다.[93]

- 부유도(浮稻): 필리핀 등지에서 재배되는 벼의 한 종류로, 줄기가 길어 깊은 물에서도 자랄 수 있다.[93]

- 도열병균(稻熱病菌): 벼에 발생하는 가장 해로운 병원균 중 하나로, 매년 막대한 양의 벼 수확량 손실을 일으킨다.[93]

- 사나에(さなえ): 벼의 어린 싹을 의미하며, 여성 이름으로도 사용된다.[92]

- 벼락(いなづま), 번개(いなびかり): 벼 이삭이 열리는 시기에 천둥이 많이 치는 현상에서 유래한 단어로, 옛날에는 천둥이 벼를 맺게 한다고 믿었다.[92]

- 와세다(わせだ): 신다가와 근처에 벼농사를 짓는 논이 많았고, 흉작에 대비하여 보통 모내기보다 빠른 시기에 심는 논이 있었던 데서 유래했다.[92]

- 레이메이(レイメイ): 벼 품종 후지미노리에 감마선을 조사하여 만든 왜성 변이체이다.[84]

- 밀키퀸(ミルキークイーン): 코시히카리에 화학적 돌연변이원인 N-methyl-N-nitrosourea를 처리하여 발생한 돌연변이체에서 아밀로스 함량이 적은 개체를 선발하여 육성한 품종이다.[85]

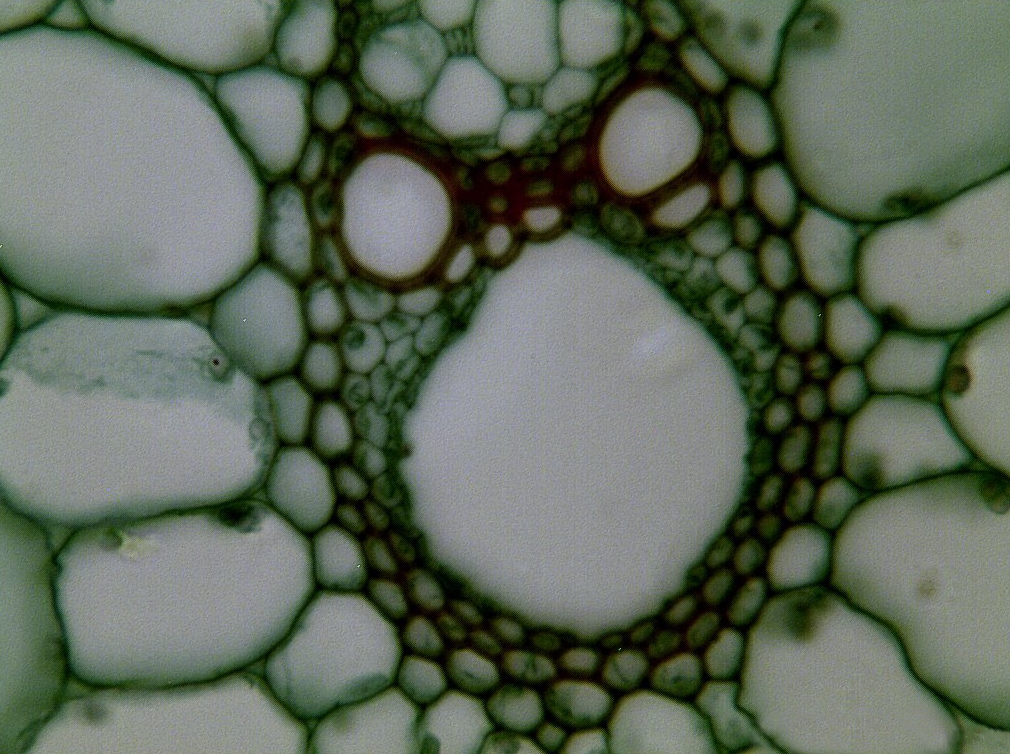

11. 참고 이미지

참조

[1]

웹사이트

Oryza sativa L.

https://powo.science[...]

Board of Trustees of the Royal Botanic Gardens, Kew

2020-12-21

[2]

웹사이트

Oryza sativa (Asian cultivated rice)

https://pubchem.ncbi[...]

National Library of Medicine

2024-07-24

[3]

논문

Yangtze seen as earliest rice site

[4]

논문

The evolving story of rice evolution

https://www.research[...]

[5]

서적

The Origins and Spread of Agriculture and Pastoralism in Eurasia

Psychology Press

[6]

논문

Early Mixed Farming of Millet and Rice 7800 Years Ago in the Middle Yellow River Region, China

2012-12-17

[7]

논문

The big five of the monocot genomes

https://www.scienced[...]

2016-04-01

[8]

웹사이트

Oryza sativa

http://www.knowledge[...]

International Rice Research Institute

[9]

사전

oryza

Merriam-Webster

[10]

사전

sativa

Lexico

[11]

사전

sativa

Merriam-Webster

[12]

논문

The nature of selection during plant domestication

Nature Research

[13]

서적

[14]

논문

Post-harvest kernel discoloration and fungi activity in long-grain hybrid, pureline and medium-grain rice cultivars as influenced by storage environment and antifungal treatment

2019-03

[15]

간행물

Highland Rice Production in the Philippine Cordillera

CECAP, PhilRice and IIRR

[16]

논문

Isozymes and classification of Asian rice varieties

1987-05

[17]

논문

Genetic structure and diversity in Oryza sativa L.

[18]

논문

Origin of the Aromatic Group of Cultivated Rice ( Oryza sativa L.) Traced to the Indian Subcontinent

2019-03-01

[19]

논문

Genetic diversity and classification of Oryza sativa with emphasis on Chinese rice germplasm

2014-05

[20]

논문

The importance of genomic variation for biodiversity, ecosystems and people

Nature Portfolio

2021-02

[21]

논문

Crop Breeding Chips and Genotyping Platforms: Progress, Challenges, and Perspectives

Elsevier

[22]

논문

Blast resistance in rice: a review of conventional breeding to molecular approaches

http://psasir.upm.ed[...]

Springer Science+Business Media

2012-11-27

[23]

논문

Recent progress on molecular breeding of rice in China

Springer Science+Business Media

2014-01-19

[24]

서적

Disease Resistance in Crop Plants: Molecular, Genetic and Genomic Perspectives

Springer

[25]

논문

The interaction of plant biotic and abiotic stresses: from genes to the field

https://dspace.libra[...]

Oxford University Press

2012-03-30

[26]

논문

Novel Insights into Rice Innate Immunity Against Bacterial and Fungal Pathogens

Annual Reviews

2014-08-04

[27]

논문

Twenty years of rice genomics research: From sequencing and functional genomics to quantitative genomics

Cell Press

[28]

서적

最新農業技術事典

農山漁村文化協会

[29]

논문

イネの進化研究を考える

[30]

서적

作物学用語事典

農山漁村文化協会

[31]

논문

イネの祖先を探る

[32]

서적

日本食品大事典

医歯薬出版

[33]

서적

丸善食品総合辞典

丸善

[34]

서적

作物学用語事典

農山漁村文化協会

[35]

논문

雑草イネの遺伝的特性とその起源に関する考察

[36]

논문

イネはどこから来たか-水田稲作の起源-

2003-00-00

[37]

논문

インドマニプール州の在来イネ品種における遺伝的多様性と亜種分化

1996-06-00

[38]

논문

プラント・オパールの形状からみた中国・草鞋山遺跡(6000年前 - 現代)に栽培されたイネの品種群およびその歴史的変遷

1998-00-00

[39]

간행물

東アジアにおける水田稲作技術の成立と発達に関する研究 : その現状と課題(日本と中国のフィールド調査から)

名古屋大学加速器質量分析計業績報告書

2013-00-00

[40]

서적

料理食材大事典

主婦の友社

1996-00-00

[41]

서적

日本人のルーツがわかる本

逆転の日本史編集部

[42]

논문

長江流域の農耕集落について

2004-00-00

[43]

논문

中国・草畦山遺跡における占代水田趾調査(第3報)

http://www.jssscp.or[...]

[44]

논문

九州先史時代遺跡出土種子の年代的検討(平成14年度研究プロジェクト報告)

2003-00-00

[45]

백과사전

6000年前の稲作遺物

知恵蔵2014

2015-02-00

[46]

웹사이트

大地からのメッセージ(5) 稲作ことはじめ(グラフおかやま1997年8月号より転載)

http://www.pref.okay[...]

岡山県古代吉備文化財センター

[47]

논문

炭素14年代測定に関するサンプリングの実践と課題

https://www.rekihaku[...]

[48]

논문

葉の表面構造と撥水性の発現機構 -イネの葉における微細構造とロータス効果-

公益社団法人 日本植物学会

2015-00-00

[49]

서적

稲の日本史

https://books.google[...]

角川学芸出版

2002-06-00

[50]

서적

作物学用語事典

農山漁村文化協会

2010-00-00

[51]

서적

日本食品大事典

医歯薬出版

2008-00-00

[52]

웹사이트

水稲の幼穂形成に及ぼす気温と水温の作用メカニズム

https://www.naro.aff[...]

2021-04-15

[53]

웹사이트

Memo 稲の作期と品種 -BONO's page

https://www2t.biglob[...]

2021-04-15

[54]

웹사이트

作期の選定|稲編|農作業便利帳|みんなの農業広場

https://www.jeinou.c[...]

(一社)全国農業改良普及支援協会 ・(株)クボタ

2021-04-15

[55]

웹사이트

農林水産植物種類別審査基準【稲種】

http://www.hinshu2.m[...]

農林水産省

2021-04-15

[56]

서적

稲の日本史

KADOKAWA

2018-03-24

[57]

웹사이트

平成21年産水稲うるち米の作付状況について / 平成21年産水稲の品種別収穫量

http://www.syokuryo.[...]

農林水産省

[58]

웹사이트

品種情報:越南17号(コシヒカリ)/ 品種情報:東北78号(ササニシキ)

http://ineweb.narcc.[...]

[59]

웹사이트

奇跡のコメ「IR8」の「8」とは?

https://natgeo.nikke[...]

2024-05-14

[60]

간행물

Beyond IR8: IRRI's second decade

International Rice Research Institute

1980-04-00

[61]

논문

緑の革命とその後

https://doi.org/10.1[...]

2000-00-00

[62]

간행물

知っていますか?私たちのごはん

農林水産省総合食料局総務課

2007-03-00

[63]

웹사이트

東北農業研究センター:観賞用の稲

https://www.naro.go.[...]

国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構

2021-04-20

[64]

웹사이트

観賞用稲種子の配付

https://www.aomori-i[...]

地方独立行政法人 青森県産業技術センター

2021-04-20

[65]

웹사이트

観賞用稲

http://hyakusyoumai.[...]

2021-04-20

[66]

웹사이트

古代米・特殊米種籾(籾種)

http://www.seedrice.[...]

2021-04-20

[67]

웹사이트

西海観246号

https://www.naro.go.[...]

農研機構

2021-04-20

[68]

웹사이트

葉色が白い観賞用水稲新品種「ゆきあそび」の育成

https://www.naro.aff[...]

2021-04-20

[69]

웹사이트

種籾 黄色大黒

http://hyakusyoumai.[...]

2021-04-20

[70]

논문

わが国果樹栽培技術の課題と展望

1999-00-00

[71]

웹사이트

食味ランキング特A

http://www.mitinoku.[...]

みちのく村山農業協同組合

[72]

논문

水稲高温登熟障害の生理生態学的解析

http://agriknowledge[...]

2009-08

[73]

웹사이트

水稲の高温登熟障害の発生要因と対策

http://www.pref.waka[...]

和歌山県

[74]

웹사이트

高温障害に強い稲の栽培法

http://www.jeinou.co[...]

2020-02-13

[75]

웹사이트

高温登熟性の高い水稲品種「彩のきずな」の高温条件下における光合成特性

https://www.pref.sai[...]

2014-02-13

[76]

서적

植物育種学 第3版

文永堂出版株式会社

2000-07-20

[77]

서적

植物育種原理

養賢堂

2003-11-20

[78]

웹사이트

令和元年産 水稲の品種別作付動向について

https://www.komenet.[...]

公益社団法人 米穀安定供給確保支援機構

2021-08-18

[79]

서적

植物遺伝学 第3版

文永堂株式会社

2000-07-20

[80]

웹사이트

イネ品種 データベース 検索システム 交配 系譜図

https://ineweb.narcc[...]

2021-08-18

[81]

웹사이트

イネ品種 データベース 検索システム「 陸羽20号( 陸羽20号 ) 」品種情報

https://ineweb.narcc[...]

2021-08-18

[82]

서적

植物育種原理

養賢堂

2003-11-20

[83]

웹사이트

東北農業研究センター:お米のよくある質問集:品種改良はどれくらい早くできるようになりましたか? {{!}} 農研機構

https://www.naro.go.[...]

2021-11-05

[84]

웹사이트

水稲「レイメイ」が告げた放射線育種の黎明

http://rada.or.jp/da[...]

2021-08-18

[85]

웹사이트

低アミロース良食味水稲品種「ミルキークイーン」の育成

https://www.naro.go.[...]

2021-08-18

[86]

웹사이트

重イオンビームで新しい植物をつくる

http://www.riken.jp/[...]

理化学研究所ニュース

2007-11

[87]

웹사이트

ハイブリッドライスみつひかり {{!}} 三井化学アグロ株式会社

https://www.mitsui-a[...]

2021-08-18

[88]

뉴스

【科学】イネの遺伝子研究、ゲノムで加速 国産米の系譜明らかに

https://web.archive.[...]

産経新聞

[89]

웹사이트

Pressrease - イネゲノム塩基配列解読記念式典を開催

http://www.nias.affr[...]

農研機構(旧農業生物資源研究所)、社団法人農林水産先端技術産業振興センター

[90]

웹사이트

Pressrease - イネゲノム塩基配列完全解読を達成

http://www.nias.affr[...]

農研機構(旧農業生物資源研究所)、社団法人農林水産先端技術産業振興センター

[91]

뉴스

稲×小麦 雑種誕生/性質「いいとこどり」期待/世界初、都立大と鳥取大

日本農業新聞

2021-10-07

[92]

웹사이트

早稲田 -地名の由来- {{!}} 地域情報TOKYOさんぽ

https://www.jk-tokyo[...]

2014-03-31

[93]

글로벌2

벼

[94]

글로벌2

볍씨·발아

[95]

글로벌2

본답의 비료

[96]

글로벌2

수확

[97]

글로벌2

벼의 기원

[98]

글로벌2

한국의 벼

[99]

서적

손에 잡히는 중국역사의 수수께끼(대산인문과학총서4)

대산

2001

[100]

서적

호남평야 벼농사 이야기

전라북도-국립민속박물관

2008

[101]

글로벌2

재해 및 병충해 대책

[102]

뉴스

벼 재해보험 내년 전국 확대

http://app.yonhapnew[...]

연합뉴스

2011-05-12

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com