서울신문

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

서울신문은 1904년 7월 18일 창간된 대한매일신보의 후신으로, 한국 최초의 신문 중 하나이다. 일제강점기에는 매일신보로 제호가 변경되어 조선총독부의 기관지로 이용되기도 했다. 1945년 광복 이후 서울신문으로 제호를 변경하고 민족 언론으로 새롭게 출발했으며, 1998년에는 대한매일로 제호를 변경했다가 2004년 다시 서울신문으로 복귀했다. 현재는 주 5일 발행을 하고 있으며, 스포츠서울, 나우뉴스 등의 자매 언론 및 관련 매체를 운영하고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 1904년 창간 - 대한매일신보

대한매일신보는 1904년 어니스트 베델과 양기탁이 창간하여 일제 침략에 맞서 독립운동을 지지하고 애국계몽운동을 추진하며 한국 사회에 큰 영향을 미쳤으나, 1910년 경술국치 이후 일제 기관지로 전락한 한국 언론사와 독립운동사에서 중요한 의미를 지닌 매체이다. - 1910년 창간 - 매일신보

매일신보는 대한매일신보를 전신으로, 일제강점기 조선총독부 기관지 역할을 하며 일제 정책을 선전하고 황국신민화를 강요하는 도구로 이용되었으나, 한국 최초 신춘문예 시행 및 여기자 채용 등 한국 언론사에 기록을 남긴 일간지이다. - 1910년 창간 - TES (잡지)

《더 타임스 교육 부록》은 1905년 창간된 영국의 교육 잡지로, 교육 개혁 지지, 교육 정책 논의 촉진, 교사 정보 제공, 교육 관련 기사 게재를 통해 교육 분야에 영향력을 확대하고 있으며, TES 학교상 및 TES 국제 학교상을 개최하여 교육 분야의 우수성을 기리고 있다. - 서울특별시의 신문 - 스포츠서울

스포츠서울은 1985년 서울신문의 자매지로 창간되어 스포츠, 연예, 방송, 오락 등을 다루는 일간지로서, 서울가요대상 등 행사를 주최하고 한글 전용 가로쓰기 컬러판면을 최초로 채택했으며, 2019년 한류타임즈로 사명을 변경하여 종합 경제지를 발행하기 시작했다. - 서울특별시의 신문 - 스포츠월드

스포츠월드는 스포츠 경기 결과, 선수 인터뷰, 연예 뉴스 등 다양한 콘텐츠를 제공하는 대한민국의 스포츠, 연예 전문 일간지로서, 디지털 플랫폼과 소셜 미디어를 활용하여 독자들과 소통하며 스포츠 및 연예계에 영향력을 행사하지만, 편향성, 선정성 논란에 직면하기도 한다.

2. 역사

서울신문의 역사는 크게 네 시기로 구분할 수 있다.

- 1904년 7월 18일, 대한매일신보가 창간되었다. 이는 한국 최초의 신문이었다. 이후 매일신보로 제호가 변경되었다가 1945년 11월 10일, 점령군 군정장관의 명령으로 일시 폐간되었다.

- 1945년 11월 23일, 매일신보의 편집 간부와 직원들이 중심이 되어 석간신문인 서울신문을 창간하였다. 창간일은 대한매일신보와 매일신보의 것을 계승하였다.

- 서울신문은 4·19 혁명 당시 시위대의 급습을 받았고, 박정희 시대에는 “정권의 나팔수”라는 비판을 받았다.

- 1998년 11월 11일, 제호를 '''대한매일'''로, 사명을 '''대한매일신보사'''로 변경하였으나, 2004년에 다시 서울신문으로 복귀하였다.

2. 1. 대한매일신보의 등장 (1904년 ~ 1910년)

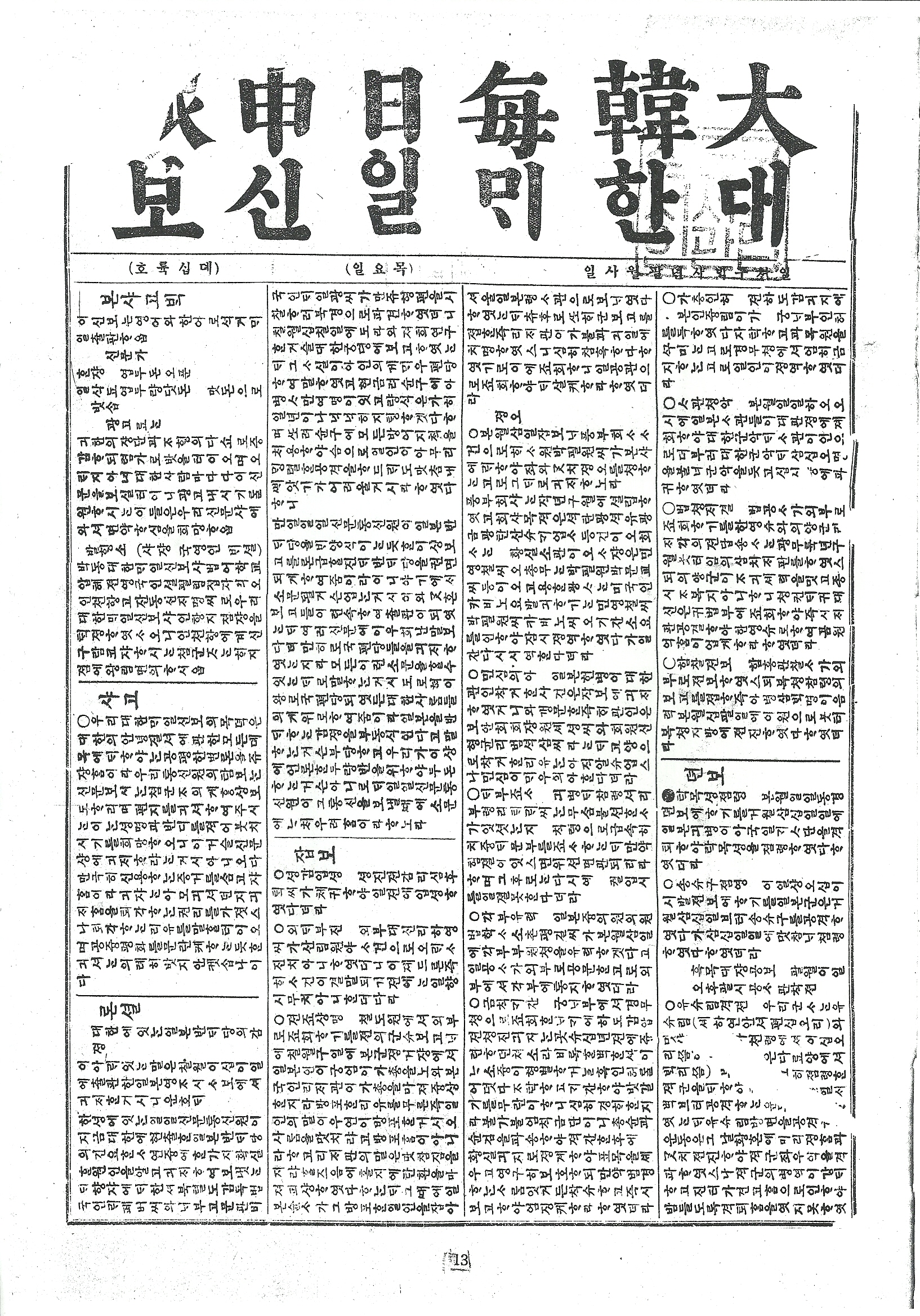

베델(한국명 배설)과 양기탁은 1904년 7월 18일 《'''대한매일신보'''》를 창간했다. 이는 러일 전쟁 발발 직후, 일제의 침략에 대응하고 대한제국의 실상을 알리기 위한 목적이었다. 일제는 한일의정서를 강요하고 검열을 통해 언론을 통제하려 했기에, 이들은 일제의 간섭을 받지 않는 영문 신문 발행이 시급하다고 판단했다.[13]베델은 영국의 데일리 크로니클 특파원으로 한국에 왔으며, 양기탁은 고종의 통역사였다.[14] 이들은 1904년 6월 말 영문 일간지 《코리아 타임스》를 시험 발행했고, 7월 18일 한글과 영문을 함께 쓰는 《대한매일신보》를 창간했다. 영문 제호는 《코리아데일리뉴스》(The Korea Daily News)였다.

박은식이 주필을 맡았고, 신채호, 최익, 옥관빈, 변일, 장도빈 등 항일 투사들이 기자로 참여했다. 이후 안창호, 이갑 등 서북학회 인사들도 합류했다.[16]

대한매일신보는 을사늑약 반대 운동을 주도했다. 1905년 11월, 이토 히로부미가 대한제국을 보호국으로 만들려 한다는 것을 보도하고, 장지연의 시일야방성대곡을 게재하며 일제의 만행을 폭로했다. 을사오적을 '매국대신', '역당'으로 비판하고, 민영환, 조병세 등 자결한 지사들의 충절을 기렸다. 고종은 베델에게 친필 특허장을 내리고 매월 1000KRW씩 경비를 지원했다.[18]

1906년 1월, 고종이 을사늑약에 동의하지 않았다는 밀서를 영국 트리뷴지가 보도하자, 대한매일신보는 이를 대서특필했다. 일제는 밀서가 가짜라고 주장했지만, 대한매일신보는 진실을 밝히며 국민들의 저항 운동을 이끌었다.[19]

대한매일신보는 국채보상운동을 주도했다. 일제가 멋대로 쓴 빚 13억원을 국민 성금으로 갚자는 운동이었다. 1907년 2월 21일부터 '국채 1300만원보상취지서' 전문을 싣고, 전국 각지에서 담배를 끊거나 쌈짓돈을 아껴 모금에 참여했다. 1907년 봄, 성금을 낸 사람이 4만 명에 이르렀고, 1908년 5월에는 대한매일신보 부수가 1만 3000부를 넘겼다.[20]

대한매일신보는 통감부의 보도지침을 어기며 의병 활동을 보도하고, 1907년 7월에는 헤이그 특사 파견 배경을 설명하는 등 항일 보도를 이어갔다.

2. 2. 매일신보 시대 (1910년 ~ 1945년)

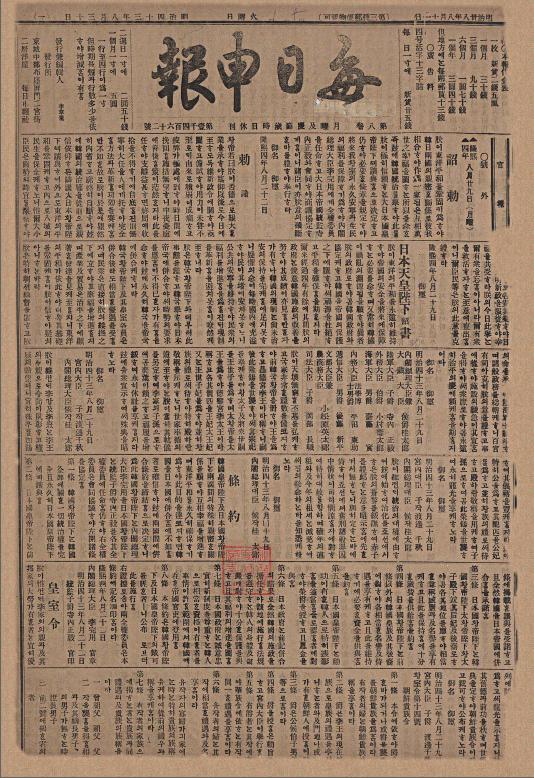

《'''매일신보'''》('''每日申報''')는 1904년 창간된 대한매일신보를 친조선총독부 성향 언론 경성일보가 매입해 '대한'(大韓)이라는 두 자를 떼고 이름을 바꾼 것이다. 매일신보는 일본 제국의 조선 통치를 합리화하고 침략전쟁을 미화한 조선총독부 선전지로 전락했다. 매일신보는 한일합방 바로 다음 날인 1910년 8월 30일에 등장했다.[22]

일제는 대한매일신보를 창간한 베델을 한국에서 쫓아내기 위해 혈안이 되었다. 국채보상운동을 주도하는 등 항일운동을 벌인 점은 한일강점을 앞두고 큰 걸림돌로 여겨졌을 것이다. 그래서 신문 논설 등을 트집 잡아 1907년 10월과 1908년 6월 두 차례나 베델을 재판에 회부했다. 양기탁은 1908년 7월 국채보상 성금을 횡령했다는 누명을 씌워 구속시키기까지 했다. 대한매일신보는 치외법권으로 인정받는 보호지역이었지만, 일제는 경시청을 동원해 양기탁을 회사 내에서 체포하는 만행을 저질렀다.[21]

양기탁은 이후 5차례의 공판 끝에 무죄를 인정받아 풀려났다. 일제의 온갖 모략에도 굳건히 버티던 대한매일신보는 1909년 5월 베델이 사망하면서 사세가 기울기 시작했다. 일제 통감부는 1년 뒤인 1910년 5월 당시 사장이었던 알프레드 만함에게 700GBP을 주고 비밀리에 대한매일신보를 사들였다.

통감부는 양기탁에게 신문 발행을 맡기려 의사를 타진했으나, 그는 거절했다. 1910년 6월 14일엔 발행인 및 편집인이 이장훈(李章薰)으로 바뀌었다. 그날 양기탁은 스스로 신문에 사직 광고를 내고 회사를 떠났다. 신채호, 장도빈, 임치정 등 항일운동에 앞장섰던 인사들도 물러났다. 1910년 8월 29일 일제는 강제로 한일합방 조약을 맺고, 다음 날부터 조선총독부 기관지 경성일보에 흡수시킨 매일신보를 통해 한일합방을 정당화했다.[22]

경성일보의 한 부서였던 매일신보는 1920년 편집국으로 분리·승격됐다. 1938년엔 제호에 한자 신(申) 대신 신(新)을 넣은 《'''매일신보'''》('''每日新報''')로 이름을 바꿨다. 그러나 바뀐 이름과 달리 조선총독부와 경성일보가 주식 대부분을 보유해 논조는 이전과 달라진 것이 없었다. 출범 이후 줄곧 식민통치를 찬양하고 곡필로 일관했다.

다만 매일신보는 언론사적 측면에선 주목할 만한 부분이 있었다. 1918년 알음알음 지인을 채용하던 기자 채용 방식을 최초로 '공개채용'으로 전환했다. 이때 높은 경쟁률을 뚫고 홍난파와 유지영이 기자로 채용됐다. 1920년에는 역사상 처음으로 여기자를 채용했다. 이때 뽑힌 여기자가 이각경으로, 교육, 가정, 여성, 아동 문제에 대한 수많은 기사를 남겼다.[23]

매일신보는 유일하게 국문을 지켜낸 매체이기도 했다. 일제는 1940년대 들어 일상생활에서도 우리말을 사용하지 못하게 하는 등 한국어 말살정책을 펼쳤지만, 매일신보의 한글 만큼은 건드리지 않았다. 그래서 부수가 최대 45만 부에 이르기도 했다. 매일신보는 폐간당한 조선일보와 동아일보 언론인들을 받아들여 은신처 역할을 하기도 했다. 이들은 광복 이후 언론계와 문화계를 이끌게 된다.

매일신보는 1919년 8월 '소설작품 현상모집'을 최초로 실시했다. 이것은 이후 민간신문들이 채택한 신춘문예의 효시가 됐다. 당시 소설작품 현상금은 1등 150JPY, 2등 100JPY, 3등 50JPY이었다. 매일신보는 1913년 신문에 최초로 스냅사진을 게재해 신문에 생동감을 높이는 일대 혁신을 하기도 했다. 1937년 서울 종로 화신백화점 옥상에 미래에 전광판으로 발전하게 되는 '전광속보대'를 설치해 시민들에게 빠르게 뉴스를 전달하는 신기술도 도입했다.[24]

2. 3. 서울신문으로 재탄생 (1945년 ~ 1998년)

1945년 광복 이후, 총독부 기관지였던 《매일신보》는 역사 속으로 사라지고, 《'''서울신문'''》이라는 이름으로 새롭게 출발했다. 민족대표 33인 중 한 명인 위창 오세창 선생이 사장으로 추대되어 역사적 전환을 맞이했다.[25]서울신문은 '창간' 대신 '혁신 속간'이라는 표현을 사용하며 1945년 11월 23일 첫 신문 지령을 제1호가 아닌 제13738호로 시작했다. 이는 아픈 역사를 잊지 않기 위해 대한매일신보부터 매일신보까지의 지령을 계승한 것이었다.[25]

오세창 사장은 취임사에서 매일신보를 '일본 제국주의의 괴뢰'로 규정하고, 서울신문으로서의 새 출발을 선언했다. 주필 이관구는 사설을 통해 "대중의 적진이었던 매일신보는 8월 15일의 역사적 대전환을 계기로 청산돼 마땅하다"고 강조했다. 오세창 사장은 한국 근대신문의 효시인 한성순보 기자로 시작해 만세보, 대한민보 등 항일민족지를 창간한 언론계 선구자였다. 서울신문은 진보적인 논조를 지향하되 좌파의 선전은 따르지 않아 '중립지'로서의 기틀을 세웠다.[25]

서울신문은 석간으로 발행되었으며, 11월 22일 발행된 23일자 석간 신문 1면 사설 '혁신에 즈음하여'를 통해 '일당일파에 기울어지지 않는 공정하고 적확한 보도'를 제작 이념으로 내세웠다. 또한 '민족총력의 집결통일과 독립완성', '민주주의적 질서수립'을 강조하며, 독립운동가 권동진과 문단의 거목 홍명희를 고문으로 영입했다. 권동진 고문 역시 오세창 사장과 마찬가지로 민족대표 33인 중 한 명으로, 3·1 운동 당시 일본 경찰에 체포되어 옥고를 치르고 신간회를 조직하는 등 항일운동을 지속한 인물이다.[26] 서울신문은 1946년 월간지 《신천지》를 창간하고, 1948년 10월에는 최초의 시사주간지 《주간 서울》을 창간했다.

1949년 10월, 서울신문은 언론사 최초로 단편소설을 포함한 신춘문예를 도입했다. 시, 동요, 동화 외에 소설을 포함시켜 현대 신춘문예의 골격을 만들었으며, 이는 한강, 편혜영, 하성란, 나태주 등 스타 작가를 배출하는 등용문이 되었다.

1950년 6·25 전쟁 발발 당시, 서울신문은 간부진과 기자 전원이 출근해 비상제작 체제로 전환했다. 26일에는 6차례, 27일에는 5차례의 호외를 발행하며 긴박한 전시 상황을 보도했다. 다른 신문사들이 문을 닫거나 피난한 상황에서도 27일 오후 9시까지 사장, 주필, 편집국장 등 20여 명은 회사를 지켰다. 이들은 국방부 정훈국장 이선근의 요청으로 유엔군 참전 사실을 알리는 호외 10만 장을 추가로 발행한 후, 28일 새벽 2시 30분에야 회사를 나섰다. 그러나 이미 한강다리가 폭파된 후였고, 이들 중 8명은 목숨을 잃거나 납북되는 희생을 겪었다.[27]

박종화 사장의 비서 이승로는 피신 중 북한군 총탄에 목숨을 잃었고, 이사 김경진, 출판국장 김진섭, 편집부국장 박종수, 사회부장 이종석 등이 납북되었다. 사회부 기자 한규호는 취재 중 순직했다. 한규호는 군부대와 함께 활동하며 북한군이 아군으로 위장한 사실과 임진강 전선의 적군이 2개 사단 이상의 대규모 병력이라는 점 등 생생한 전장 소식을 27일자 호외에 실었으나, 국군의 후퇴로 서울로 돌아올 수밖에 없었고, 결국 피살되었다.[27]

1950년 9월 인천 상륙 작전으로 서울을 수복한 뒤 '수복신문'을 발행했고, 1951년 1·4 후퇴 이후 부산에서 신문을 발행했다. 1951년 4월에는 서울에서 '진중신문'을 19일간 발행, 최대 3만 부까지 매진시키며 전시 상황에서 국민들의 민심을 안정시키는 데 기여했다.[28]

1956년 10월 18일, '한글판 서울신문'이 발행되었다. 이는 한문 위주의 신문 역사에서 큰 사건으로, 최현배 등 한글학자들의 지지와 성원을 받았다. 이때 괄호 안에 한자를 넣는 신문 표기법이 처음 만들어졌다.[29]

서울신문은 국가 랜드마크가 된 '이순신 장군 동상 건립사업'과 '보신각종 주조사업' 등 문화사업을 추진했다. 1966년 '애국선열 조상건립위원회'를 발족, 모금활동을 통해 1968년 4월 27일 충무공 이순신 동상을 건립했다. 또한 국민성금 모금으로 1985년 새 보신각종을 주조, '제야의 종'으로 사용하게 했다.[30]

1980년 석간에서 조간으로 전환되었고, 1981년 국내 최초의 연예 주간지 《TV 가이드》를 발간했다. 1984년에는 예술 분야 전문 비평지 《예술과 비평》을 창간했다.

1985년 1월 1일, 한국 신문 역사상 최초로 CTS(Computerized Type-setting System, 컴퓨터 조판 시스템)를 도입했다. 이는 제작시간을 1시간 단축시키고, 기사와 광고 제작을 간편하게 했으며, 고속 인쇄를 가능하게 했다.[31] 같은 해 4월, 현재의 광화문 사옥인 세종대로의 서울신문·프레스센터 사옥으로 이전했다.

1985년 6월, 첫 스포츠신문인 《스포츠서울》이 창간되었다. CTS와 함께 100년 역사상 처음으로 '가로쓰기'가 도입되었고, 1면 컬러 인쇄와 프로야구 스코어 란도 새로운 방식이었다. 창간호는 70만 부가 30분 만에 매진되는 기록을 세웠다.[32]

2. 4. 민주화 이후의 서울신문 (1998년 ~ 현재)

1998년 11월 11일 서울신문사는 명칭을 대한매일신보사로, 제호를 《서울신문》에서 《대한매일》로 바꾸는 변혁을 시도했다. 대한매일은 총독부 기관지였던 《매일신보》의 지령을 빼고 《대한매일신보》와 《서울신문》의 지령만 계승했다. 그 근거로 일제의 대한매일신보 강탈이 원천 무효라는 점, 대한매일신보의 정신을 계승한다는 점 등을 들었다.[33] 그러나 2004년 독자에게 친숙한 명칭, 한반도의 권위있는 신문으로의 복귀를 선언하며 《서울신문》 제호를 복원했다.2018년 호반건설은 포스코그룹 지분을 인수하며 우리사주조합, 기획재정부에 이어 3대 주주로 올라섰다. 2021년에는 우리사주조합의 지분을 인수하며, 호반그룹이 서울신문 지분의 절반 가량, 의결권의 절반 이상을 단독으로 보유하게 됐다. 호반그룹은 지주사 서울미디어홀딩스를 통해 서울신문과 EBN 등의 매체를 자회사로 둔 미디어그룹이 됐다.

2018년 7월부터는 토요일자 신문을 발행하지 않는다. 주 5일 발행은 종합일간지 중 첫 시도였다.

서울신문사는 매년 최우수 교정공무원을 뽑는 교정대상과 우수 청년농민을 뽑는 농어촌청소년대상을 진행하고 있다. 그 밖에 가을밤 음악회, 신춘문예, 서울신문 마라톤대회 등 다양한 사회 사업도 시행하고 있다.[34]

3. 논란

2011년 3월 11일 일본에서 발생한 동일본 대지진을 다음 날인 3월 12일 "일본 침몰"이라는 큰 제목으로 보도하며, 일본 영화 《일본 침몰》과 비교했다. 중앙일보에도 같은 내용이 게재되었다.[8] 이 제목은 일본 침몰 영화를 연상시킨다는 이유로 인터넷에서 비난받았다.[9]

산케이 신문 서울지국장 명예훼손 기소 사건에서 무죄 판결을 받은 가토 다쓰야 전 지국장에 관해, 2016년 4월 17일 전자판에 "가토 전 지국장이 '재판 비용 전액을 보상하라'며 정부를 상대로 소송"이라는 제목의 기사를 게재했다. 그러나 가토가 청구한 것은 재판 비용 전액이 아니라, 한국 형사소송법에 규정된 출국금지 해제부터 무죄 판결까지 공판에 출석하기 위한 도쿄-서울 왕복 여비와 숙박비 등 최소한의 실비였다. 또한 정부를 상대로 소송을 제기한 것이 아니라 규정에 따라 청구 절차를 밟았을 뿐이었다. 가토는 서울신문 기자에게 정정을 요구했다.[10][11]

4. 자매 언론 및 관련 매체

서울신문사는 1946년 1월 15일 종합잡지 《新天地중국어》를 창간했다.[1] 이후 サンデーソウル일본어 (1968년 9월 22일), '소년서울' (1970년 4월 22일), '서울평론' (1973년 11월 4일), '주간스포츠' (1975년 3월 30일) 등의 잡지를 발행했으나 모두 폐간되었다.[1] 1981년 7월 18일 TV영어가이드를, 1985년 6월 22일 スポーツソウル일본어을, 1990년 7월 22일 Queen영어을, 1992년 1월 12일 NewsPeople영어을 창간했다.[1] 2007년에는 온라인 전문 뉴스 컨텐츠 나우뉴스와 연예 전문 매체 서울En의 전신인 '서울신문NTN'을 창설했고, 2009년 10월에는 서울신문STV 개국으로 방송 사업에 진출했다.[1] 이후 스포츠서울, 서울신문 STV는 분사했고 서울신문 NTN은 폐간 뒤 서울En으로 정보가 이전됐다.[1]

4. 1. 주요 자매 언론

新天地중국어는 1946년 1월 15일 창간된 종합잡지이다.[1] サンデーソウル일본어은 1968년 9월 22일 창간된 연예오락 주간지이다.[1] スポーツソウル일본어은 1985년 6월 22일에 창간된 스포츠 연예 전문지이다.[1] TV영어가이드는 1981년 7월 18일에 창간된 연예 주간지이다.[1] Queen영어은 1990년 7월 22일에 창간된 여성 월간지이다.[1] NewsPeople영어은 1992년 1월 12일에 창간된 시사 주간지이다.[1]4. 2. 관련 매체

5. 지면

서울신문은 주 5일(월~금) 평일 신문을 발행한다. 2018년 7월부터 토요일자 신문 발행을 중단했다.[1] 이는 국내 종합일간지 중 최초의 주 5일 발행이다.[1]

참조

[1]

웹사이트

UK journalist Bethell established newspapers in 1904

https://www.koreatim[...]

2024-01-26

[2]

웹사이트

Fighting Injustice with the Pen

http://www.kocis.go.[...]

2024-01-26

[3]

웹사이트

서울신문 연혁

https://company.seou[...]

2024-01-26

[4]

웹사이트

대한매일신보(大韓每日申報)

https://encykorea.ak[...]

2024-01-26

[5]

웹사이트

서울신문 연혁

https://company.seou[...]

2024-01-26

[6]

웹사이트

매일신보

http://contents.hist[...]

National Institute of Korean History

2024-01-26

[7]

웹사이트

서울신문(서울新聞)

https://encykorea.ak[...]

2024-01-26

[8]

뉴스

韓国メディアが東日本大地震をパニック映画と関連付け報道

https://news.livedoo[...]

[9]

뉴스

「日本沈没」と報じた韓国メディアに非難殺到、「なんという見出し…気は確かか?」

https://news.livedoo[...]

[10]

웹사이트

韓国で相次ぐ「費用一切請求」の誤報 加藤前支局長が訂正求め 「あえて訴訟起こしていない」

https://www.sankei.c[...]

産経ニュース

2016-12-31

[11]

웹사이트

無罪判決の産経・加藤氏に韓国紙は文句を言い続けている

https://www.news-pos[...]

NEWSポストセブン

2016-12-31

[12]

웹사이트

기자협회보

https://www.journali[...]

2024-04-09

[13]

서적

서울신문 100년사

서울신문사

[14]

서적

서울신문 100년사

서울신문사

[15]

서적

서울신문 100년사

서울신문사

[16]

서적

서울신문 100년사

서울신문사

[17]

서적

서울신문 100년사

서울신문사

[18]

서적

서울신문 100년사

서울신문사

[19]

서적

서울신문 100년사

서울신문사

[20]

서적

서울신문 100년사

서울신문사

[21]

서적

서울신문 100년사

서울신문사

[22]

서적

서울신문 100년사

서울신문사

[23]

서적

서울신문 100년사

서울신문사

[24]

서적

서울신문 100년사

서울신문사

[25]

서적

서울신문 100년사

서울신문사

[26]

서적

서울신문 100년사

서울신문사

[27]

서적

서울신문 100년사

서울신문사

[28]

서적

서울신문 100년사

서울신문사

[29]

서적

서울신문 100년사

서울신문사

[30]

서적

서울신문 100년사

서울신문사

[31]

서적

서울신문 100년사

서울신문사

[32]

서적

서울신문 100년사

서울신문사

[33]

서적

서울신문 100년사

서울신문사

[34]

웹사이트

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com