박은식

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

박은식은 대한제국 시기 언론인이자 독립운동가로, 대한민국 임시정부의 대통령을 역임했다. 그는 황성신문, 대한매일신보 등에서 주필로 활동하며 애국계몽운동을 펼쳤으며, 서북학회, 신민회 등에도 참여했다. 1910년 망명 후에는 중국에서 한국통사, 한국독립운동지혈사 등 민족주의적 저술을 남겼으며, 대한민국 임시정부 수립에 참여하여 독립신문 사장을 지냈다. 1925년 국무총리 겸 대통령 대리를 거쳐 임시정부 제2대 대통령이 되었으나, 같은 해 사망했다. 그의 저서들은 한국 역사학에서 중요한 참고 자료로 활용되며, 1962년 건국훈장 대통령장이 추서되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 박은식 - 황성신문

황성신문은 대한제국 시대에 국한문 혼용체로 애국적인 논조를 펼친 신문으로, 유명 필진들이 참여했으며 을사조약 이후 시일야방성대곡 사건으로 정간되었다가 복간 후 경술국치 이후 한성신문으로 개칭되어 폐간될 때까지 발행되었다. - 황주군 출신 - 조동순

조동순은 황해도 황주 지역의 지주 아들로 태어나 사회운동, 기업, 정치 활동을 했으며, 신간회 활동, 서선전기 설립, 황해도 평의원 당선, 삼광상업 운영, 황주공회당 및 황주읍 장로교회 기금 기증 등의 활동을 하다 1937년에 사망했다. - 신한혁명당 당원 - 이상설

이상설은 대한제국 시기의 독립운동가로, 성균관 교수와 탁지부 재무관을 역임하며 헤이그 특사로 파견되어 독립을 호소하고, 국외에서 독립운동을 전개하다 러시아에서 사망했다. - 신한혁명당 당원 - 이범윤

이범윤은 대한제국과 일제강점기의 독립운동가로, 간도 관리사, 연추 의병부대 지도자, 13도 의군 창의군 총재, 권업회 총재, 의군부 및 대한독립군단 총재 등을 역임하며 북간도와 연해주에서 무장 독립운동을 전개했고, 1962년 건국훈장 대통령장이 추서되었다.

2. 생애

유학을 수학하고 정약용(丁若鏞)에 심취했다. 1898년 “황성신문(皇城新聞, 구 대한황성신문)” 창간에 참여하여 주필이 되었다. 1900년에는 경학원(經學院)과 한성사범학교(漢城師範學校) 교사가 되었다. 1905년 제2차 한일협약(第二次日韓協約)에 의해 대한제국(大韓帝國)이 일본의 보호국이 되자, “대한매일신보(大韓每日申報)” 주필, 1906년 서우학회(西友學會) 평의원, “서우(西友)” 주필, 대한자강회(大韓自强會) 회원이 되어 애국계몽운동을 전개했다. 1908년에는 서북학회(西北學會) 결성에 참여하여 “서북학회월보(西北學會月報)” 주필이 되었다. 1911년에는 서간도(西間島)의 환인현(桓仁縣, 桓仁滿族自治縣)으로 망명한 후 상하이(上海市)로 건너갔다. 1912년에는 계몽단체인 동제사(同濟社)를 조직하여 중국 지식인들과 교류했다.

1919년에는 대한민국 임시정부(大韓民國臨時政府) 수립에 참여하여 기관지 『독립신문(獨立新聞)』 사장이 되었다.[11] 1924년 11월, 임시정부의 국무총리 겸 대통령 대리를 역임하고, 1925년 3월에는 제2대 대통령이 되었으나, 같은 해 7월 병사했다.[11]

2. 1. 생애 초기

박은식은 1859년 9월 30일 황해도 황주군 남면에서 아버지 박용호와 어머니 노씨 부인 사이에서 태어났다. 오랫동안 몰락했던 그의 가문은 할아버지인 박종록(朴宗錄)의 대에 농업으로 재산을 모으고 가세를 일으켰고, 아버지 박용호는 서당의 훈장으로 생계를 이어갔다.그는 17살 때까지 서당에서 공부를 한 뒤 1875년 황해도에서 널리 이름나 있던 안중근의 아버지 안태훈과 서로 사귀면서 여러 의견들을 자주 나누는 등의 교류를 하였다. 이 두 사람은 신동이라 불릴 정도로 대단히 자질이 뛰어났다.

1877년 부친상을 치르기 위하여 다시 고향으로 되돌아왔고, 1879년 연안 차씨(延安車氏)와 혼인, 분가하여 평안남도 삼등현으로 거처를 옮겼다. 1880년 경기도 광주로 가서 남인계 정약용 학파의 계승자였던 신기영(申耆永)과 정관섭(丁觀燮)에게 학문을 수학하였다. 1885년 관서(關西)의 대학자였던 화서학파 운암 박문일(朴文一, 1822~1894)과 성암 박문오(朴文吾) 형제에게서 정주학(程朱學)을 수학하였다. 1년 후 1886년 그는 향시에 참가해서 특선으로 합격하였다. 이후 6년 동안 박은식은 줄곧 숭인전 능참봉이란 벼슬을 맡아 생활하였다.

1892년 민병석(閔丙奭)의 천거로 동명왕릉참봉(東明王陵參奉)으로 전직하였다. 1894년 동학농민운동이 발생하자 동비(東匪)들의 반란으로 규정하였다. 그해 갑오개혁이 단행되자 그는 갑오개혁은 사설(邪說)이라며 조정의 정책에 비판을 가하였다.

유학을 수학하고 정약용(丁若鏞)에 심취했다. 1898년에는 “황성신문(皇城新聞, 구 대한황성신문)” 창간에 참여하여 주필이 되었다. 1900년에는 경학원(經學院)과 한성사범학교(漢城師範學校) 교사가 되었다. 1905년 제2차 한일협약(第二次日韓協約)에 의해 대한제국(大韓帝國)이 일본의 보호국이 되자, “대한매일신보(大韓每日申報)” 주필, 1906년 서우학회(西友學會) 평의원, “서우(西友)” 주필, 대한자강회(大韓自强會) 회원이 되어 애국계몽운동을 전개했다. 1908년에는 서북학회(西北學會) 결성에 참여하여 “서북학회월보(西北學會月報)” 주필이 되었다. 1911년에는 서간도(西間島)의 환인현(桓仁縣, 桓仁滿族自治縣)으로 망명한 후 상하이(上海市)로 건너갔다. 1912년에는 계몽단체인 동제사(同濟社)를 조직하여 중국 지식인들과 교류했다.

2. 1. 1. 출생과 가계

박은식은 1859년 9월 30일 황해도 황주군 남면에서 아버지 박용호와 어머니 노씨 부인 사이에서 태어났다. 오랫동안 몰락했던 그의 가문은 할아버지인 박종록(朴宗錄)의 대에 농업으로 재산을 모으고 가세를 일으켰고, 아버지 박용호는 서당의 훈장으로 생계를 이어갔다.그는 17살 때까지 서당에서 공부를 한 뒤 1875년 황해도에서 널리 이름나 있던 안중근의 아버지 안태훈과 서로 사귀면서 여러 의견들을 자주 나누는 등의 교류를 하였다. 이 두 사람은 신동이라 불릴 정도로 대단히 자질이 뛰어났다.

2. 1. 2. 소년기

1877년 부친상을 치르기 위하여 다시 고향으로 되돌아왔고, 1879년 연안 차씨(延安車氏)와 혼인, 분가하여 평안남도 삼등현으로 거처를 옮겼다. 1880년 경기도 광주로 가서 남인계 정약용 학파의 계승자였던 신기영(申耆永)과 정관섭(丁觀燮)에게 학문을 수학하였다. 1885년 관서(關西)의 대학자였던 화서학파 운암 박문일(朴文一, 1822~1894)과 성암 박문오(朴文吾) 형제에게서 정주학(程朱學)을 수학하였다. 1년 후 1886년 그는 향시에 참가해서 특선으로 합격하였다. 이후 6년 동안 박은식은 줄곧 숭인전 능참봉이란 벼슬을 맡아 생활하였다.1892년 민병석(閔丙奭)의 천거로 동명왕릉참봉(東明王陵參奉)으로 전직하였다. 1894년 동학농민운동이 발생하자 동비(東匪)들의 반란으로 규정하였다. 그해 갑오개혁이 단행되자 그는 갑오개혁은 사설(邪說)이라며 조정의 정책에 비판을 가하였다.

2. 2. 경술국치 이전

주자학과 위정척사사상의 본질에 의심을 품고 신학문·신지식을 알아야겠다는 필요성에 절감하여 1898년 독립협회에 가입했다. 1898년 9월 민족지사 장지연, 남궁억, 나수연, 유근 등과 함께 《대한황성신문》을 인수하여 새로이 《황성신문》으로 제목을 바꾸고 창간 보급하였으며, 박은식은 장지연과 같이 공동주필에 취임하였다.[11]

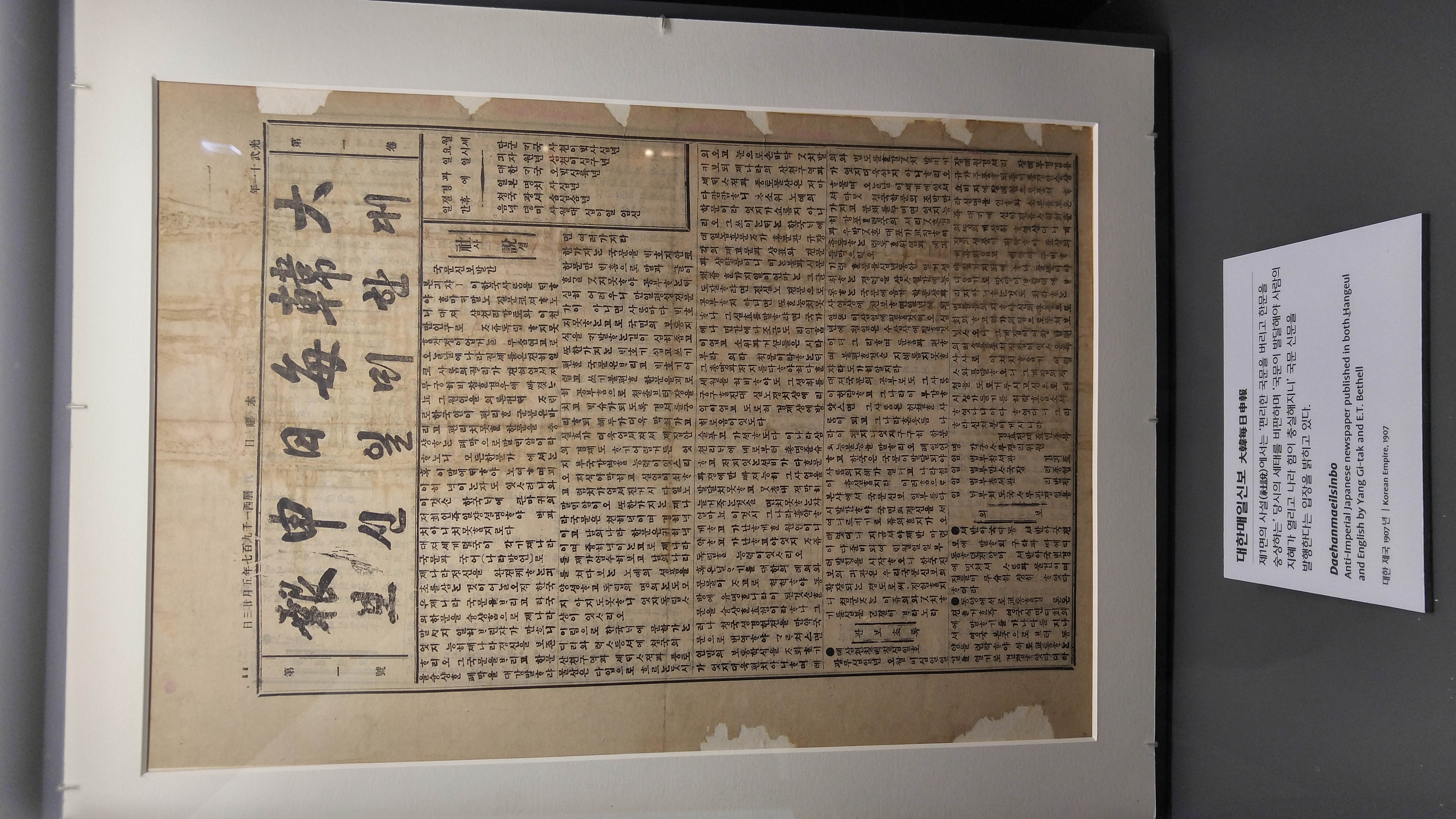

1904년 ≪대한매일신보≫가 창간되자 그는 대한매일신보에도 주필이 되어 사설을 썼다. 《대한매일신보》는 영국인 어니스트 베델(한국명 배설)이 편집인이자 발행인인 한·영 종합일간지였으며, 고종 황제와 민족주의 지식인들의 지원을 받았다. 의병투쟁을 사실 그대로 보도한 정론으로 일제로부터 탄압을 받았으며, 1905년부터 1907년까지 양기탁의 주선으로 박은식이 주필로 활동하였다. 당시 다른 언론들은 일제의 사전검열을 받았지만, 《대한매일신보》만은 발행인인 배설의 국적이 영일동맹으로 일본과 친교하던 영국이어서 언론의 자유를 다른 신문들보다는 누릴 수 있었다. 하지만 이러한 장점은 오래 가지 못하였다. 일제가 신문법을 고쳐 대한제국에서 외국인이 발행하는 신문이던, 외국에서 조선인이 발행하는 신문이던 모두 압수와 판매 금지가 가능하도록 한 것이다. 설상가상으로 일제는 배설과 양기탁을 구속하였고, 특히 양기탁은 국채보상운동을 위한 의연금을 횡령, 사취하였다는 죄명을 씌워서 탄압하였다. 결국 1910년 항일언론인인 배설이 물러나고, 영국인 비서였던 앨프리드 W. 마넘(萬咸(만함), Alfred W. Marnham)이 통감부에 신문을 팔아 넘기고 말았다.

박은식은 1906년 신석하, 김달하, 김병도 등과 함께 서우학회를 결성하여 기관지 《서우》의 주필로 취임하였다. 서우는 1906년 12월에 창간호를 냈으며, 1908년 1월까지 모두 4책을 발행하였는데 박은식은 집필, 편집, 지도를 모두 맡았다. 1908년에는 서우학회를 한북흥학회와 통합하여 서북학회를 창설하고 기관지인 서북학회월보를 창간하였다.

1905년에는 황성신문이 장지연의 〈시일야방성대곡(是日也放聲大哭)〉으로 일제의 탄압을 받게 되었으며, 1906년 2월 황성신문이 복간되었으나 장지연이 사장으로 복직하지 못한 것에 대한 안타까움에 1910년 8월 폐간될 때까지 황성신문에서 주필로 있었다. 당시 박은식은 일제의 검열을 피해서 '연무제진'(聯武濟進,무장운동과 연관하여 나란히 전진하다.)이라는 말을 썼는데, 이는 애국계몽활동이 의병의 무장항쟁과 연계되어야 한다는 주장이었다. 언론인 박은식은 옳지 못한 것을 매섭게 꾸짖고,사리를 정확하게 구분하는 글을 써서, 청나라의 언론인이자 사상가인 캉유웨이가 "법필(法筆)이 사공(사마천)의 정수를 득(得)하였다."라고 칭찬할 정도였다. 하지만 일제의 비위를 거슬려서 일본 헌병대에 구금되었다가 풀려나는 탄압을 받기도 하였다.

그가 이처럼 열정적으로 언론 활동을 한 것은 독립신문의 영향이었다. 독립협회의 기관지인 독립신문은 국민을 관리와 군주보다 우위에 둚으로써 민주주의를 전파하였다. 이를 본 박은식은 언론이 계몽활동에 매우 쓸모가 있다는 사실을 깨닫고 죽을 때까지 언론활동을 하게 된 것이다.[12]

1907년 비밀결사회인 신민회가 결성되자 그는 그 곳에 가입하여 교육·출판 부문에서 민족계몽운동에 힘썼다.

2. 2. 1. 독립협회 활동

박은식은 40세가 가까워오던 무렵부터 여태까지 공부했던 주자학과 위정척사사상의 본질에 의심을 품고 신학문·신지식을 알아야겠다는 필요성에 절감하여 1898년 독립협회에 가입했다.2. 2. 2. 황성신문

1898년 9월 민족지사 장지연, 남궁억, 나수연, 유근 등과 함께 《대한황성신문》을 인수하여 새로이 《황성신문》으로 제목을 바꾸고 창간 보급하였으며, 박은식은 장지연과 같이 공동주필에 취임하였다.[11]2. 2. 3. 대한매일신보

1904년 ≪대한매일신보≫가 창간되자 그는 대한매일신보에도 주필이 되어 사설을 썼다. 《대한매일신보》는 영국인 어니스트 베델(한국명 배설)이 편집인이자 발행인인 한·영 종합일간지였으며, 고종 황제와 민족주의 지식인들의 지원을 받았다. 의병투쟁을 사실 그대로 보도한 정론으로 일제로부터 탄압을 받았으며, 1905년부터 1907년까지 양기탁의 주선으로 박은식이 주필로 활동하였다. 당시 다른 언론들은 일제의 사전검열을 받았지만, 《대한매일신보》만은 발행인인 배설의 국적이 영일동맹으로 일본과 친교하던 영국이어서 언론의 자유를 다른 신문들보다는 누릴 수 있었다. 하지만 이러한 장점은 오래 가지 못하였다. 일제가 신문법을 고쳐 대한제국에서 외국인이 발행하는 신문이던, 외국에서 조선인이 발행하는 신문이던 모두 압수와 판매 금지가 가능하도록 한 것이다. 설상가상으로 일제는 배설과 양기탁을 구속하였고, 특히 양기탁은 국채보상운동을 위한 의연금을 횡령, 사취하였다는 죄명을 씌워서 탄압하였다. 결국 1910년 항일언론인인 배설이 물러나고, 영국인 비서였던 앨프리드 W. 마넘(萬咸(만함), Alfred W. Marnham)이 통감부에 신문을 팔아 넘기고 말았다.

2. 2. 4. 서우학회

박은식은 1906년 신석하, 김달하, 김병도 등과 함께 서우학회를 결성하여 기관지 《서우》의 주필로 취임하였다. 서우는 1906년 12월에 창간호를 냈으며, 1908년 1월까지 모두 4책을 발행하였는데 박은식은 집필, 편집, 지도를 모두 맡았다. 1908년에는 서우학회를 한북흥학회와 통합하여 서북학회를 창설하고 기관지인 서북학회월보를 창간하였다.2. 2. 5. 황성신문 주필

1905년에는 황성신문이 장지연의 〈시일야방성대곡(是日也放聲大哭)〉으로 일제의 탄압을 받게 되었으며, 1906년 2월 황성신문이 복간되었으나 장지연이 사장으로 복직하지 못한 것에 대한 안타까움에 1910년 8월 폐간될 때까지 황성신문에서 주필로 있었다. 당시 박은식은 일제의 검열을 피해서 '연무제진'(聯武濟進,무장운동과 연관하여 나란히 전진하다.)이라는 말을 썼는데, 이는 애국계몽활동이 의병의 무장항쟁과 연계되어야 한다는 주장이었다. 언론인 박은식은 옳지 못한 것을 매섭게 꾸짖고,사리를 정확하게 구분하는 글을 써서, 청나라의 언론인이자 사상가인 캉유웨이가 "법필(法筆)이 사공(사마천)의 정수를 득(得)하였다."라고 칭찬할 정도였다. 하지만 일제의 비위를 거슬려서 일본 헌병대에 구금되었다가 풀려나는 탄압을 받기도 하였다.2. 2. 6. 언론의 영향력

그가 이처럼 열정적으로 언론 활동을 한 것은 독립신문의 영향이었다. 독립협회의 기관지인 독립신문은 국민을 관리와 군주보다 우위에 둚으로써 민주주의를 전파하였다. 이를 본 박은식은 언론이 계몽활동에 매우 쓸모가 있다는 사실을 깨닫고 죽을 때까지 언론활동을 하게 된 것이다.[12]1907년 비밀결사회인 신민회가 결성되자 그는 그 곳에 가입하여 교육·출판 부문에서 민족계몽운동에 힘썼다.

2. 3. 독립 운동

1898년 “황성신문(皇城新聞, 구 대한황성신문)” 창간에 참여하여 주필이 되었다.[11] 1900년에는 경학원(經學院)과 한성사범학교(漢城師範學校) 교사가 되었다.[11] 1905년 제2차 한일협약(第二次日韓協約)에 의해 대한제국(大韓帝國)이 일본의 보호국이 되자, “대한매일신보(大韓每日申報)” 주필, 1906년 서우학회(西友學會) 평의원, “서우(西友)” 주필, 대한자강회(大韓自强會) 회원이 되어 애국계몽운동을 전개했다.[11] 1908년에는 서북학회(西北學會) 결성에 참여하여 “서북학회월보(西北學會月報)” 주필이 되었다.[11]1911년에는 서간도(西間島)의 환인현(桓仁縣, 桓仁滿族自治縣)으로 망명한 후 상하이(上海市)로 건너갔다.[11] 1912년에는 계몽단체인 동제사(同濟社)를 조직하여 중국 지식인들과 교류했다.[11]

1919년에는 대한민국 임시정부(大韓民國臨時政府) 수립에 참여하여 기관지 『독립신문(獨立新聞)』 사장이 되었다.[11] 1924년 11월, 임시정부의 국무총리 겸 대통령 대리를 역임하고, 1925년 3월에는 제2대 대통령이 되었으나, 같은 해 7월 병사했다.[11]

2. 3. 1. 중국 망명과 독립운동

박은식은 대한제국이 멸망하자 그 이듬해인 1911년 4월 중국으로 망명하여 만주 환인현 흥도천에 "윤세복"이 설립한 동창학교에서 1년간 머무르면서 ≪대동고대사론≫·≪동명성왕실기≫·≪명림답부전≫·≪연개소문전≫·≪발해태조건국지≫·≪몽배금태조≫를 집필하였다.이후 그는 중국 각지의 이름난 사람들과 교류를 하다 상해로 와서 1914년 망명 이후 줄곧 써오던 ≪한국통사≫의 집필을 완성하고 이듬해인 1915년에 간행하여 일본인들을 놀라게 하였다.[13] 박은식은 ≪한국통사≫에서 우리나라가 일제의 식민지로 전락한 과정에 초점을 맞췄는데, 그러면서도 일제에 대한 독립 운동도 중시하여 의병 활동은 정신 역사적으로 영원히 사라지지 않을 것이라 높이 평가하였다. 박은식이 쓴 ≪한국통사≫는 중국과 러시아 지역의 교포들 사이에서 널리 읽혀졌고, 1917년 미국 하와이에서도 출판되어 우리 교포들 사이에서 널리 알려져 있다. 1919년 박은식은 3·1운동을 경험하고선 ≪한국독립운동지혈사≫를 집필하여 책으로 냈다. 그는 이 책에서 우리 민족의 독립 운동을 중점적으로 다루면서, 우리 민족의 이러한 노력은 광복이 될 때까지 계속될 것이라 확신하였다. 1919년 10월 15일 그는 국민교육의 연구장려 및 유학생파견, 지도 등의 목적으로 하는 대한교육회(大韓敎育會)를 상해에서 조직하였으며, 회장 겸 편집부원으로 활약하였다.[11]

2. 3. 2. 대한민국 임시정부 대통령 취임과 죽음

1925년 3월 대한민국 임시정부 관계자들은 파벌 싸움으로 인해 대통령으로서 마땅한 사람이 없자, 대통령 서리 겸 국무총리를 맡고 있던 박은식을 2대 대통령으로 추대하였다. 그러나 박은식은 7월 오히려 임시정부의 정치 체제를 대통령 중심제에서 국무위원제로 바꾼 뒤, 9월 국무위원제의 최고 대표자격인 국무령에 이상룡을 추천하여 당선시켰다. 또한 상하이의 대한민국 임시정부와 관련이 없는 이승만 중심의 구미위원회를 폐지했으며, 헌법을 개정하여 임정을 중심으로 독립운동을 일치시키고자 하였다.2. 4. 최후

1925년 11월 1일 인후염으로 67세의 나이로 세상을 떠났다.[14] 그는 조선의 독립을 보고 광복사를 쓰고 싶어했으나, 건강 악화로 뜻을 이루지 못했다.[14] 만약 그가 20년만 더 살았더라면 광복사를 쓸 수 있었을 것이다. 그는 죽음을 앞두고 "첫째 독립을 하려면 전족(全族)적으로 통일이 되어야 하며, 둘째 독립운동을 위하여는 모든 수단방략이라도 쓰고, 셋째 동지간의 애증친소(愛憎親疎)의 구별이 없어야 한다."라는 유언을 남겼다.[14]3. 사후

1925년 11월 4일 임시정부는 그의 국가, 민족에 끼친 공훈을 추도하여 임시정부 최초로 국장을 거행하였으며, 유해는 상하이 정안사로(靜安寺路) 공동묘지 600번지에 안장되었다.[11] 중국 《중화보》,《상해화보》등의 언론사들도 박은식의 삶과 업적을 기념하는 특집기사를 작성하였다.

대한민국 정부는 그의 공훈을 기리기 위하여 1962년 건국훈장 대통령장을 추서하였다.[11] 그의 유해는 1993년 초 김영삼 정부의 임정 요인 유해 봉환사업에 따라 사후 68년 만인 1993년 8월 5일 서울로 운구 및 송환되어서울 동작구 국립묘지에 최종적으로 안장되었다.[11]

4. 저서

- 儒敎求新論중국어, *Neo-Confucianism Reformation Argument영어

- 韓國痛史중국어, *Painful History of Korea영어 (1919)

- 韓國獨立運動之血史중국어, *Korean Independence Movement]]/The Bloody History of the

- 『동명성왕실기』(東明聖王実記)

- 『대동고대사론』(大東古代史論)

- 『명림답부전』(明臨答夫伝) - 폭정을 일삼는 차기 대왕을 폐하고 새로운 대왕을 추대하여 고구려 재상이 되었다는 전기(삼국사기 권 제45).

- 『개수문전』(蓋蘇文伝)

- 『몽배금태조』(夢拜金太祖)

- 『발해태조건국지』(渤海太祖建国誌)

- 『안중근의사전』(安重根義士伝)

- 『한국통사』(韓國痛史)(1915) - 전편 3부 114매, 1864년 고종 즉위부터 1910년 한일 병합까지.

- 『한국독립운동지혈사』(韓國独立運動之血史)(1919-1920) - 전편 중국어

이상을 정리한 전집으로 「백암 박은식 전집 전6권」(편찬위원회 편찬)이 있다.

4. 1. 저술

박은식은 1911년 만주에서 1년간 6권의 책을 저술하였고,[15] 대종교 신자가 되었다. 1911년에 저술한 책으로는 《대동고대사론》(大東古代史論), 《동명성왕실기》(東明聖王實記), 《명림답부전》(明臨答夫傳), 《천개소문전》(泉蓋蘇文傳), 《발해태조건국지》(渤海太祖建國誌), 《몽배금태조》(夢拜金太祖)가 있다.[16]1912년 상하이에서 저술한 책으로는 1914년작 《안중근》, 1915년작 《각국근사》(各國近史), 《한국통사》, 《이준전》, 1920년작 《한국독립운동지혈사》, 1923년작 《이순신전》, 《한말비록》(韓末秘錄), 《대동민족사》, 《단조》, 《안중근의사전》 등이 있다.

《한국통사》는 1864년 고종 즉위부터 1910년 한일 병합까지의 역사를 다룬 책으로, 일제가 조선사 편수회를 설치하는 원인이 되었다. 《한국독립운동지혈사》는 1919년부터 1920년까지 저술되었으며, 전편이 중국어로 되어있다.

이상의 저술은 「백암 박은식 전집 전6권」(편찬위원회 편찬)으로 정리되어 있다.

4. 2. 번역서

- 《발해사》

- 《금사》

- 『동명성왕실기』(東明聖王実記)

- 『대동고대사론』(大東古代史論)

- 『명림답부전』(明臨答夫伝) - 폭정을 일삼는 차기 대왕을 폐하고 새로운 대왕을 추대하여 고구려 재상이 되었다는 전기(삼국사기 권 제45).

- 『개수문전』(蓋蘇文伝)

- 『몽배금태조』(夢拜金太祖)

- 『발해태조건국지』(渤海太祖建国誌)

- 『안중근의사전』(安重根義士伝)

- 『한국통사』(韓國痛史)(1915) - 전편 3부 114매, 1864년 고종 즉위부터 1910년 한일 병합까지.

- 『한국독립운동지혈사』(韓國独立運動之血史)(1919-1920) - 전편 중국어

이상을 정리한 전집으로 「백암 박은식 전집 전6권」(편찬위원회 편찬)이 있다.

5. 평가

박은식의 작품은 뛰어난 한문 실력과 성리학에 대한 깊은 이해를 바탕으로 한 높은 문장력을 보여주어 한국에서 높이 평가되며, 한국 역사학에서 많이 참고 및 인용된다.

주저인 『한국통사』는 조선이 식민지가 되기까지의 역사를 민족주의적 관점으로 그린, 조선인이 쓴 최초의 역사서로 평가받고 있다.[4] 『한국독립운동지혈사』 또한 민족주의적 성격이 강한 저서로[4], 조선인의 민족의식 고취를 목적으로 1919년부터 1920년까지 망명지 상하이에서 『독립신문』의 편집장 이광수가 수집한 문헌과 역사적 자료, 각종 증언, 신문 자료 등을 바탕으로 작성되었다.[6][7] 예를 들어, 1906년 시마네현(島根県) 일행이 울릉도를 방문하여 전년도 일본의 독도(竹島) 공식 편입을 통보한 사건도 울릉도의 일로 서술하고 있다.[4]

박은식은 한사군(漢四郡)이 실제로는 한반도 밖, 즉 요동반도에 위치했다는 주장을 신채호, 김교헌, 이상룡과 공통적으로 하는 등 많은 민족주의적 주장을 펼쳤다.[8]

박은식은 여진의 역사는 중국 역사가 아니라 조선의 역사라고 주장하며, 금(金)나라는 조선 민족의 국가라고 규정하여 금나라를 조선의 역사에 편입시켰다.[9]

6. 가족 관계

박은식은 연안 차씨와 결혼하여 아들 둘과 딸 셋을 낳았으나, 위로 네 명은 일찍 죽었고 막내딸 박영애만 성장하였다. 박영애는 윤철선과 결혼했다. 육군 2성 장군으로 예편한 박시창을 양자로 들였는데, 박시창 역시 독립운동가이다.

참조

[1]

웹사이트

Park Eun-Sik

https://www.myherita[...]

MyHeritage

2018-05-26

[2]

서적

Korea Old and New: A History

Ilchokak / Korea Institute, Harvard University

[3]

서적

Heads of State and Government

Springer

[4]

간행물

韓国政府による竹島領有根拠の創作

https://www.pref.shi[...]

[5]

웹사이트

박은식(朴殷植)

http://encykorea.aks[...]

2022-07-19

[6]

참고자료

黒田

[7]

참고자료

勝岡

[8]

간행물

The Establishment and Development of Nationalist History

[9]

뉴스

"여진족 역사, 한국사에 넣어야"

https://www.yna.co.k[...]

2012-07-15

[10]

웹인용

박은식

https://terms.naver.[...]

2019-05-27

[11]

웹인용

보관된 사본

http://narasarang.mp[...]

2018-11-14

[12]

간행물

김삼웅의 정론직필 언론인 수첩:위대한 독립운동가 박은식의 언론사상과 언론투쟁

[13]

간행물

일제강점기 민족생존의 정치 사상

[14]

간행물

김삼웅의 정론직필 언론인 수첩:위대한 독립운동가 박은식의 언론사상과 언론투쟁

[15]

서적

대통령이 들려주는 우리 역사

박문사

[16]

간행물

문헌 해제1. 박은식의 『몽배금태조(夢拜金太祖)』

http://has.hallym.ac[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com