동아일보

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

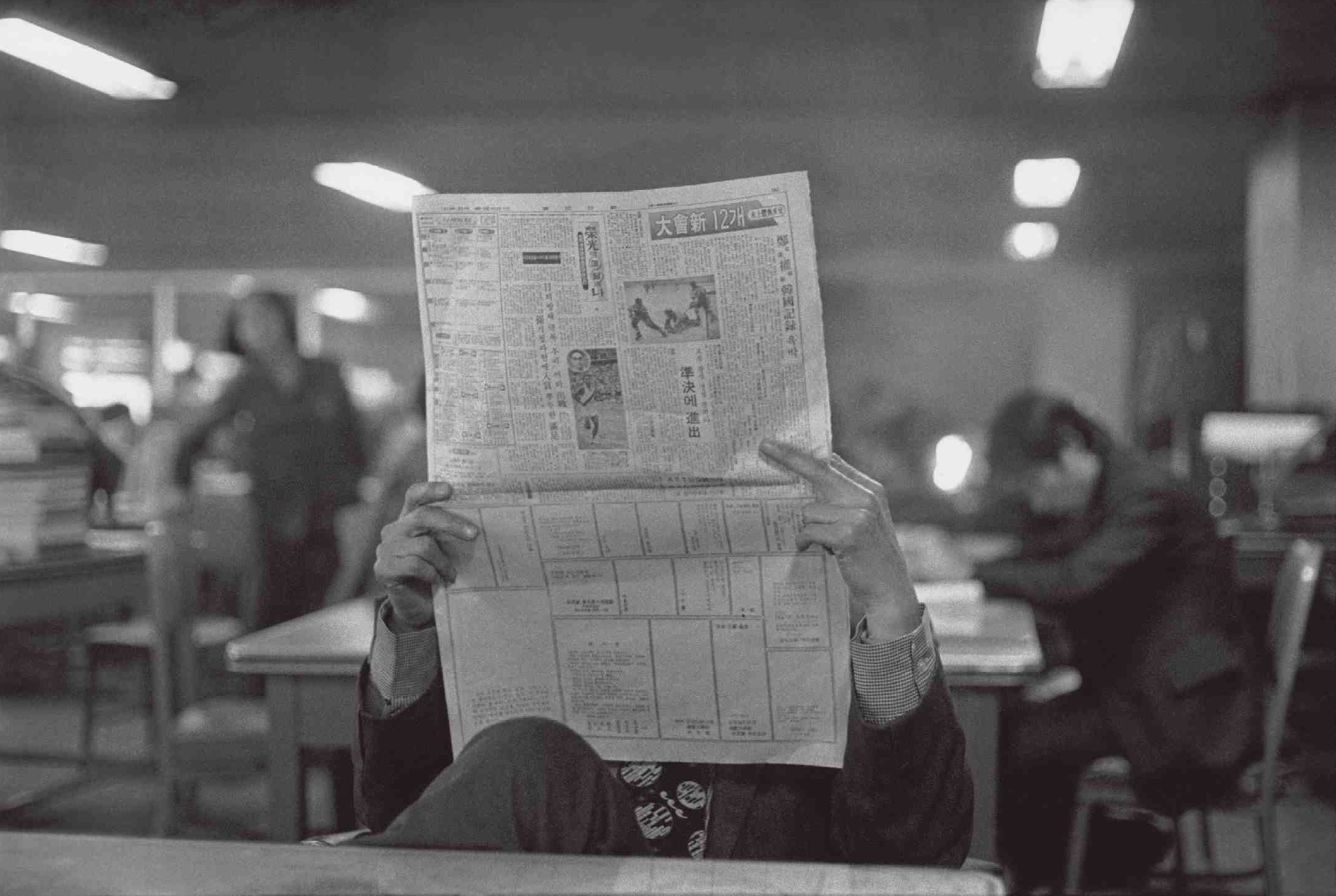

동아일보는 1920년 4월 1일 창간된 대한민국의 일간 신문이다. 창간 당시 민주주의, 민족주의, 문화주의를 사시로 내걸었으며, 일제강점기에는 민족운동과 여성 지위 향상 운동, 브나로드 운동 등을 전개했다. 1940년 일제의 민족 말살 정책으로 폐간되었다가 1945년 광복 이후 복간되었다. 1963년 동아방송을 개국했으나 1980년 언론통폐합으로 폐국되었고, 2011년 종합편성채널 채널A를 개국하여 방송 사업을 시작했다. 과거 신탁통치 오보 사건, 동아일보 백지 광고 사태, 김정남의 천안함 발언 오보 등 여러 논란을 겪었으며, 현재는 주 6일제로 신문을 발행하고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 인촌기념회 - 최두선

최두선은 일제강점기부터 광복 이후까지 언론인, 교육자, 정치인으로 활동했으며 동아일보 사장, 초대 국무총리, 대한적십자사 총재를 역임했다. - 인촌기념회 - 이희승

이희승은 국어학자, 교육자, 언론인으로, 일제강점기 조선어학회 사건으로 투옥되었고, 서울대학교 교수로 국어 연구와 사전 편찬에 기여했으며, 『국어대사전』 발간, 동아일보 사장, 대구대학교 총장, 성균관대학교 석좌교수를 역임하고 학술원 부회장 등을 지내며 국어 교육 발전에 힘썼으며, 시집 《박꽃》, 수필집 《딸깍발이》 등의 저서를 남겼다. - 1920년 창간 - 개벽 (잡지)

1920년 천도교청년회가 창간한 월간 종합 잡지 《개벽》은 천도교의 "후천개벽" 사상을 바탕으로 3·1 운동 이후 민족의 현실을 극복하고 새로운 시대를 열망하는 시대정신을 반영하여 문학, 정치, 사회, 문화 등 다양한 분야의 글을 게재하며 일제강점기 민족의식 고취와 사회 개혁을 추구하는 공론장 역할을 수행했으나, 일제의 탄압으로 1926년 폐간되었다. - 1920년 창간 - 폐허 (잡지)

《폐허》는 1920년에 창간되어 3·1 운동 이후의 시대 분위기를 반영, 자유주의와 낭만주의 경향의 작품을 게재했으나 비판과 검열로 인해 폐간되었지만 한국 문학사에 영향을 미쳤다. - 일제강점기의 신문 - 매일신보

매일신보는 대한매일신보를 전신으로, 일제강점기 조선총독부 기관지 역할을 하며 일제 정책을 선전하고 황국신민화를 강요하는 도구로 이용되었으나, 한국 최초 신춘문예 시행 및 여기자 채용 등 한국 언론사에 기록을 남긴 일간지이다. - 일제강점기의 신문 - 조선중앙일보

조선중앙일보는 일제강점기인 1933년 여운형이 사장으로 취임하여 창간된 일간지로, 손기정 일장기 말소 사건으로 자진 휴간 후 1937년 폐간되었다.

2. 역사

동아일보는 일제강점기인 1920년 4월 1일 김성수, 박영효 등 정·재계 유력 인사들을 중심으로 창간되었다. 창간 당시 사시(社是)는 "민주주의·민족주의·문화주의"였으며, 이는 현재까지 이어지고 있다.

1910년 한국의 공식적인 식민지화 이후, 1919년 전국적인 삼일 운동을 계기로 조선총독부는 한국 소유 신문의 제한적인 발행을 허용했다.[6] 이에 동아일보는 조선일보 등과 함께 발행 허가를 받았다.

동아일보는 일제강점기에 조선인을 위한 계몽 활동에 힘썼으며, 부나로드 운동, 조선 물산 장려 운동, 민립대학 설립 운동, 한글 보급 등을 주도하였다. 또한, 여성지를 창간하고 여성들을 위한 행사를 개최하는 등 여성의 지위 향상에도 앞장섰다.

그러나 1936년 베를린 올림픽 마라톤에서 금메달을 획득한 손기정 선수의 유니폼에 부착된 일장기를 삭제한 사진을 게재한 일장기 말소 사건으로 11개월 이상의 폐간 처분을 받는 등 당국의 규제와 탄압을 자주 받았다. 결국 1940년 8월에 강제 폐간되었다.

1945년 8월 15일 광복 이후, 동아일보는 1945년 12월 1일 복간되었다. 소유주였던 김성수의 영향으로 한국민주당 계열 신문으로서 역할을 수행하였다. 이승만 정권 하에서는 기사 사전 검열을 받거나 오자를 빌미로 폐간 처분을 받는 등의 압력을 받았다.

1963년 동아방송(DBS)을 개국하였으나, 전두환 정권의 언론통폐합으로 1980년 11월 30일 폐국되어 한국방송공사(KBS)에 흡수 합병되었다. 이후 2010년 이명박 정권의 규제 완화 정책에 따라 2011년 12월 31일 채널A 개국으로 방송 사업을 재개했다.[22][23][24]

박정희 정권 하에서도 민주주의 회복을 주장하며 광고 게재 금지 등의 탄압을 받았다. 1998년 1월 1일부터는 신문 전면에 가로쓰기를 시행하고, 제목 일부를 제외하고 한자 사용을 중단하였다.

21세기부터 동아일보는 조선일보, 중앙일보와 함께 “조·중·동”으로 불리며 보수 성향 신문의 대표격으로 여겨진다.

2. 1. 창간과 일제강점기 (1920-1945)

1919년 3·1 운동 이후, 조선총독부는 이른바 문화 통치의 일환으로 1920년 1월 3개의 한국인 민간신문 발행을 허가했는데, 그 중 하나가 동아일보였다. 동아일보는 1920년 4월 1일, 김성수를 비롯한 박영효, 김홍조, 장덕준 등을 중심으로 타블로이드판 4면 체제로 발간되었다. 창간 당시 민족주의, 민주주의, 문화주의를 사시(社是)로 내걸었으며, 이는 현재까지 동아일보의 핵심 가치로 이어져 오고 있다.동아일보는 창간 초기부터 민족의식 고취와 민중 계몽에 힘썼으며, 브나로드 운동, 조선 물산 장려 운동 등 다양한 사회 운동을 주도했다.

일제 강점기 초반 조선총독부의 무단 통치를 비난한 기사는 수시로 문제가 되어 신문과 윤전기가 압수되는 수난을 여러 번 겪었다. 1923년 6월 이후에는 충청북도도지사 박중양이 보은군 속리산 법주사에서 벌인 사적인 휴양과 유흥행위를 집중 보도하고 비판했다. 동아일보의 이러한 비판 기사에 대해 일부에서 압력을 행사하려 하자, 윤치호가 나서서 조선총독부 당국을 설득하여 동아일보를 비호하기도 하였다.

제2대 사주였던 인촌 김성수는 총독부의 창씨개명 요구와 강요를 끝까지 거부했다.

(하위 섹션 '무기정간과 폐간'에서 계속)

2. 1. 1. 민족운동과 여성 지위 향상 운동

동아일보는 창간 초기부터 식민지 조선 사회에서 인습에 얽매여 집안에 갇혀 있던 여성들을 일깨우고자 노력했다. '여성'면을 고정적으로 운영하며 '신여성과 교육', '여성 해방과 대가족 제도', '여성과 직업' 등 여성의 권익 향상과 사회 참여를 독려하는 기획 기사와 기고를 실었다.[8]1933년 1월, 일간 신문사로서는 최초로 여성 월간지 '신가정'('여성동아'의 전신)을 창간했다.[8] '신가정'은 여성 독자를 고려하여 제목만 국한문을 섞어 쓰고, 그 외 모든 기사는 순 한글로 제작했다. 여성지라는 특징을 살려 요리, 편물, 염색 등에 관한 각종 강습회를 개최했다. 또한 부인 밤줍기 대회, 주부 야유회, 부인 고궁 순례단 등 다양한 이벤트를 열어 주부들의 사회 참여를 도왔다.[8]

1923년에는 최초의 전조선여자정구대회를 개최했다. 이 대회는 여성의 권리 신장과 기회 균등을 주장하기 위해 열린 대회였다. 오늘날 동아일보기 전국소프트테니스대회라는 이름으로 이어지고 있는 이 대회는 동아일보가 주최한 가장 오래된 사업이자 대한민국 스포츠를 통틀어 최장수 단일 종목 대회이기도 하다. 첫 대회가 열릴 당시에는 유교적 전통이 강하게 남아있었기 때문에, 이 대회는 단순한 스포츠 행사를 넘어 여성의 지위 향상을 위한 사회적 캠페인이었다. 1925년 3월에는 조선 최초로 여성들의 공개적인 등장을 위한 발판을 마련한 ‘전조선여자웅변대회’를 개최했다.[8]

2. 1. 2. 브나로드 운동

1928년 4월부터 특집 기사를 내어 문맹 퇴치 운동을 제창하였으나, 반일 감정을 고취시킨다는 이유로 조선총독부의 검열과 금지로 중단되었다. 3년 만인 1931년부터 브나로드 운동을 적극적으로 홍보, 보도함으로써 문맹 퇴치 운동을 다시 전개한다.브나로드(Vnarod)란 러시아어로 '민중 속으로'라는 뜻이다. 동아일보는 1931년 7월 "배우자, 가르치자, 다 함께"라는 기치를 내걸고 브나로드 운동이라 불리는 농촌 계몽 운동을 주도했다. 이 운동은 심훈의 대표 소설 상록수의 주요 내용이 되기도 했다. 브나로드 운동에 대한 적극적인 보도와 홍보는 의식 있는 청년층으로 하여금 브나로드 운동, 농촌 계몽 활동, 문맹 퇴치 활동에 자발적으로 참여하는 계기를 마련했다.[6]

2. 1. 3. 무기정간과 폐간

1919년 3.1 운동 이후, 조선총독부는 이른바 문화 통치의 일환으로 1920년 1월 3개의 한국인 민간신문 발행을 허가했는데, 그 중 하나가 동아일보였다. 동아일보는 창간 초기부터 일제의 탄압을 받아 4차례의 무기정간과 1940년 강제 폐간을 당했다.1920년 9월 25일, 일본 3종 신기를 비판한 기사로 인해 제1차 무기정간 처분을 받았다.[34] 1926년 3월 6일에는 3·1 운동을 기념하는 글을 게재하여 두 번째 정간 처분을 받았고, 1930년 4월 16일에는 미국 언론이 한국을 지지하는 내용의 편지를 게재하여 세 번째 정간 처분을 받았다.

1936년 8월 25일, 베를린 올림픽 마라톤에서 우승한 손기정 선수의 사진에서 이길용 기자가 주도하여 가슴 부분의 일장기를 지워버린 일장기 말소 사건으로 네 번째 정간을 당했다.[34] 이 사건은 매우 유명하다.

1939년 9월 제2차 세계 대전 발발 후, 조선총독부는 황국신민화를 내세워 민족말살정책을 실시했고, 동아일보는 1940년 8월 강제 폐간되었다.[34] 1920년부터 1929년까지 9년간 280일간의 정간 처분을 받았고, 300회의 차압과 판매금지 처분을 당했으며, 수시로 경고와 견책을 당했다.[35] 송진우와 장덕수는 거의 매일같이 조선총독부 경무국에 출두하여 차압된 기사에 대해 항의하고 논쟁하기도 했다.[35]

1939년 11월, 총독부는 동아일보의 폐간을 종용하며 자진 폐간 시 직원들의 1년치 봉급 지급과 윤전기 매수를 제안했다. 동아일보는 이를 거부하고 6개월을 버텼으나, 총독부는 회계 부정을 구실로 경리부장을 구속하고, 보성전문학교 대출을 구실로 사장 백관수와 고문 송진우 등을 체포 구금했다. 결국 임정엽의 명의로 폐간계가 제출되어 1940년 8월 11일자 신문을 끝으로 동아일보는 폐간되었다.

2. 2. 광복과 한국전쟁 (1945-1953)

1945년 12월 1일, 동아일보는 5년 4개월 만에 복간되었다.[8] 그러나 해방과 한국 분단 이후 좌우 이념 대립이 심화되었다.[14] 동아일보는 우익 성향의 한국인들 편에 섰으며,[8] 창업주 김성수의 영향으로 한국민주당의 대표적인 언론 기관지 역할을 하기도 했다.1950년 6월 25일, 북한의 남침으로 한국 전쟁이 발발했다. 동아일보는 서울 제1차 전투에서 서울이 함락되면서 1950년 6월 27일 발행을 중단했다. 서울 제2차 전투에서 서울이 수복된 후 10월 4일 2면짜리 신문으로 발행을 재개했으나, 서울 제3차 전투와 1951년 1월 4일 서울 함락으로 다시 발행이 중단되었다. 1월 10일 임시 수도였던 부산에서 재발행되었지만,[8] 현지 신문들과 인쇄 장비를 공유하며 2면짜리 신문도 간신히 찍어내는 어려움을 겪었다.

이승만 정권에 비판적인 기사를 게재하여 1955년 3월 15일, 다섯 번째로 무기한 정간 처분을 받기도 했다. 정간 처분은 한 달 후 해제되었다.[8]

2. 3. 군사정권과 민주화 운동 (1961-1987)

5.16 군사정변으로 등장한 군사독재 세력은 사전검열을 없앤 대신 특수범죄처벌에 관한 특별법을 만들어 사실상 기자의 취재와 보도를 극도로 제한하여, 언론의 자유를 심각하게 침해하였다.[8] 박정희 군사독재정권은 당시 조·석간제로 운영되던 신문 발행 체제를 단간제로 바꿀 것을 강요하여, 동아일보는 석간제로 바꾸어 간행하였다.1972년 유신헌법을 제정한 유신독재정권의 언론탄압이 심해지고, 1973년 김대중 납치 사건과 관련해 요미우리 신문이 비난하자 동아일보 기자들은 1974년 10월 24일 자유언론실천선언을 발표하고 투쟁에 나섰다.[15][16] 그러자 유신정권은 동아일보 광고주들에 압력을 넣어 무더기로 광고를 해약시켰다. (동아일보 백지광고 사태)[17]

동아일보사의 경영이 어려워지자 독자들은 유신독재정권에 저항하는 의미로 자신의 돈을 들여서 광고 해약으로 비어있는 광고면에 백지광고를 내기도 했다.[17] 그러나 1975년 3월 12일, 경영진은 결국 정부에 굴복하였고, 유신정권을 비판하던 기자들을 해고하였다.[18] 기자들은 사옥에서 농성에 나섰으나 3월 17일 내쫓겼다. 이후 동아일보는 친정부적 성향으로 돌아서게 되며, 해직된 기자들은 동아자유언론수호투쟁위원회를 만들어 민주화 투쟁을 벌였고 1988년에 '한겨레'를 출범시켰다.

2. 4. 민주화 이후 (1987-현재)

1987년 6월 항쟁 이후, 동아일보는 여러 변화를 겪었다. 1993년 4월 1일 석간에서 조간으로 전환하고, 6개월 만에 발행부수 200만 부를 기록했다.[8] 1998년 1월부터는 신문 전면에 가로쓰기를 시행했다.2011년에는 동아방송의 후신으로 종합편성채널 채널A를 개국하여 방송 분야로 영역을 확장했다.[22][23][24] 2020년에는 창간 100주년을 맞이했다.

2000년대 이후 동아일보는 보수적인 논조를 보이며, 조선일보, 중앙일보와 함께 '조중동'으로 불리기도 한다. IMF 경제 위기 이후 신문사들이 재정 위기에 직면하면서 대기업 광고에 의존하는 등 경영진의 성향 자체가 변화한 것도 이러한 변화의 이유 중 하나로 꼽힌다.

3. 문화·스포츠 사업

동아일보는 1923년 전조선여자정구대회, 1924년 학생웅변대회, 1925년 동아신춘문예, 1926년 4구락부(배제, 중앙, 휘문, 경신) 야구연맹전, 1929년 수영경기대회 및 남녀학생작품 전람회, 1931년 동아마라톤대회 등 다양한 스포츠, 교육, 문화 행사를 주최했다.

일제 강점기에는 브나로드운동, 이충무공 유적보존운동 등 민족주의 계몽운동을 펼쳤다. 광복 후에는 1947년 황금사자기 고교야구, 1956년 바둑 국수전, 1961년 동아음악콩쿠르, 1962년 명창명인대회, 1964년 동아연극대회, 1985년 동아국악콩쿠르 등을 통해 여러 분야의 발전에 공헌했다.

또한, 각종 콩쿠르를 통해 인재를 지원하고, 마라톤 1m당 1원 적립 운동과 같은 자선 사업도 진행하고 있다. 고려대에 교육 재단을 운영하고 있다.

3. 1. 일제강점기

동아일보는 일제강점기에 스포츠 및 문화 행사를 개최하여 민족의식을 고취하고 여성의 사회 참여를 장려했다.1923년 최초의 전조선여자정구대회를 개최하여 여성의 권리 신장과 기회 균등을 주장했다. 이 대회는 오늘날 동아일보기 전국소프트테니스대회라는 이름으로 이어지고 있으며, 대한민국 스포츠를 통틀어 최장수 단일 종목 대회이다.[8] 당시 유교적 전통이 강했기에 이 대회는 단순한 스포츠를 넘어 여성의 지위 향상을 위한 사회적 캠페인이었다. 1925년 3월에는 조선 최초로 여성들의 공개적인 등장의 발판을 마련한 ‘전조선여자웅변대회’가 열리기도 했다.

1931년 3월 21일에는 한국 최초의 마라톤 경주인 제1회 동아마라톤대회를 개최했다.[8]

1923년 7월 전조선여자정구대회, 1924년 10월 학생웅변대회, 1925년 동아신춘문예, 1926년 8월 4구락부(배제, 중앙, 휘문, 경신) 야구연맹전, 1929년 9월 수영경기대회 및 남녀학생작품 전람회 등 각종 연례 스포츠와 교육문화 행사를 주최했다.

1933년 1월, 일간 신문사로서는 최초로 여성 월간지 '신가정'('여성동아'의 전신)을 창간했다.[8] '신가정'은 제목만 국한문을 섞어 쓰고, 그 외 모든 기사는 순 한글로 제작하여 여성 독자층을 확보하고자 했다. 신가정은 여성지라는 특징을 살려 요리, 편물, 염색 등에 관한 각종 강습회를 열었다. 또한 부인 밤줍기 대회, 주부 야유회, 부인 고궁순례단 등 다양한 이벤트를 열어 주부들의 사회 참여를 독려했다.

3. 2. 광복 이후

1947년 황금사자기 고교야구를 시작으로, 1961년 동아음악콩쿠르, 1985년 동아국악콩쿠르 등 다양한 분야의 콩쿠르를 개최하여 인재 육성에 힘쓰고 있다.[1] 이외에도 마라톤 1m당 1원 적립 운동 등 자선사업도 벌이고 있다.[1]4. 칼럼

동아일보는 다양한 분야의 칼럼을 연재하여 폭넓은 독자층을 확보하고 있다.

4. 1. 만화

- 《고바우 영감》(1955년 2월 1일부터 1980년까지 연재)

- 《나대로 선생》(1980년 11월 12일부터 2007년 12월 28일까지 연재된 네컷 만화)

- 《386C》(만화)

- 《식객》(2002년부터 2008년까지 연재된 만화)

- 《꼴》(2008년부터 연재된 만화)

4. 2. 외부 기고자

5. 역대 사주 & 부사주

6. 논란

동아일보는 여러 논란에 휩싸인 바 있다. 주요 논란은 다음과 같다.

- 신탁통치 오보 사건: 1945년 모스크바 삼국 외상 회담에서 '''소련이 신탁통치를 주장하고, 미국은 즉시 독립을 주장했다'''고 보도했으나, 이는 사실이 아니었다. 이 보도는 좌우 대립을 격화시켜 남북 분단의 한 원인이 되었다는 비판을 받는다.[42] 당시 국내 언론들은 미국 워싱턴에 특파원이 없어 외신 기사를 전재하는 것이 관행이었다. 조선일보도 같은 날 사설과 함께 합동통신 기사를 실었고, 서울신문도 이 기사를 보도했다. 문제의 기사는 AP와 UP 통신사로 알려졌으나 원문은 남아 있지 않다. UPI 측에 문의한 결과, 미국 현지 신문도 당시 UP 기사를 전재해 국내 언론과 같은 내용을 보도한 것으로 확인됐다. 워싱턴 타임스 헤럴드는 1945년 12월 26일 자 7면에 UP 기사를 전재한 'May Grant Korea Freedom'이라는 기사를 통해 "미국의 번스 국무장관이 소련의 신탁통치안을 반대하고 한국의 즉시 독립을 주장하라는 훈령을 받고 러시아로 떠난 것으로 알려졌다"고 보도했다.[42] 북한에서도 조만식을 중심으로 한 조선민주당 주도로 반탁운동이 전개되었고, 공산주의자들도 반탁 의사를 밝혔으나, 소련이 '삼상회의 결정에 반대하는 세력은 대한민국 임시정부 수립에 참여할 수 없다'고 주장하자 찬탁으로 돌아섰다.[43] 정진석 한국외국어대 명예교수는 "해방공간에서 언론계는 좌익이 기선을 장악하고 있었다"고 설명하며, 동아일보의 보도가 반탁운동을 격화시켜 남북 분단으로 이어졌다는 주장은 사실과 다르고 비논리적 해석이라고 주장한다.[42]

- 동아일보 대량 해고 사태: 박정희 정권의 압력으로 광고주들이 광고를 철회하고, 경영진은 사내 언론인들을 해고했다.

- 보천보 전투 금 원판 김정일에 선물: 1998년 동아일보 취재단이 김정일에게 '보천보 전투 금 인쇄 원판'을 선물했다. 이는 김일성의 항일 투쟁을 상징하는 것으로, 당시 동아일보가 보천보 전투를 보도하여 김일성이 전국적인 유명 인사가 되는 계기가 되었다.

- 전교조 명단 불법 공개: 동아일보는 법원의 금지 결정에도 불구하고 전교조 가입 교사 명단을 불법 공개하여 손해배상 판결을 받았다.

- 신문고시 위반: 민주언론시민연합 조사 결과, 동아일보는 중앙일보와 함께 신문고시를 위반한 것으로 나타났다.

- 콜트악기 노조 투쟁 왜곡 보도: 동아일보는 콜트악기 노조의 투쟁을 왜곡 보도하여 정정보도 및 위자료 500만원 지급 판결을 받았다.

- 황색 저널리즘: 동아일보는 문화일보와 함께 황색언론 성격이 짙다는 지적을 받았다.

- 김정남의 천안함 발언 오보: 동아일보는 조선일보의 오보를 인용하여 천안함 사건에 대한 김정남의 발언을 보도했으나, 이후 오보로 밝혀졌다.

- 최영해 칼럼 파문: 2013년 최영해 논설위원의 채동욱 검찰총장 혼외자 관련 칼럼은 아동 인권 유린 및 인신공격이라는 비판을 받았다.

- 쌍룡역 허위 보도: 2013년 동아일보는 쌍룡역의 수입을 축소하고 강성 노조를 비판하는 허위 보도를 했다.

6. 1. 신탁통치 오보 사건

1945년 12월 모스크바 삼국 외상 회담에서 '''소련이 신탁통치를 주장하고, 미국은 즉시 독립을 주장했다'''고 보도했다.[42] 실제로는 그러한 사실이 없었고, 공동 선언에는 미, 영, 소, 중 4개국의 감독 하에 잠정 정부를 수립하는 내용만 담겨 있었지만, 이 보도를 계기로 신탁통치에 반대하는 우파와 신탁통치를 용인하는 좌파 간의 대립이 격화되어 결과적으로 남북 분단의 한 원인이 되었다는 비판이 있다.6. 2. 동아일보 대량 해고 사태

박정희 정권 기간 중 동아일보는 경향신문과 함께 야당 성향을 보여왔다. 이는 동아일보의 창시자인 송진우, 김성수 등이 주동적으로 창당한 한민당이 민국당, 민주당 등으로 바뀌면서 친민주당적 성향을 띈 것에서 연유한다.박정희 정권은 데모, 인권회복 기도회, 노동자들의 쟁의, 야당의 체제 비판 발언, 개헌 문제 등 금기시되어 있던 여러 가지 유신 반대 기사를 싣던 동아일보에 대해 1974년 기사 검열 등을 통해 광고주들에 압력을 넣었다. 1974년 12월 30일부터 정권의 압력을 받은 광고주들의 광고 철회 사태가 벌어지기 시작했다.[48] 1974년 12월 26일자부터 일부 광고란이 백지로 나갔는데, 이는 1975년 7월 중순까지 계속되었다. 이 기간 동안 일반 국민 독자들은 수많은 '자유언론 격려 광고'를 내며 동아일보를 지지했다. 그 외 지식인, 학생, 종교인은 물론 일반 시민들과 주부들까지도 동아일보 백지광고에 참여하여 격려를 보냈다. 그러나 정부는 계속 언론에 압력을 넣었고, 유신 정권의 압력을 받은 경영주들은 기자를 비롯한 사내 언론인들을 해고하게 되었다.

이때 억울하게 해고당한 기자와 임원들의 처우에 동아일보사가 무관심했던 것에 대한 비판이 있다.

6. 3. 보천보 전투 금 원판 김정일에 선물

1998년 10월 26일, 동아일보 취재단은 김정일 국방위원장에게 '보천보 전투 금 인쇄 원판'을 선물했다. 이 원판은 1937년 김일성 전 주석이 항일 무장 투쟁 중 국내에서 일본군과 처음으로 충돌한 보천보 전투를 다룬 동아일보 기사를 금 1.2kg을 들여 제작한 것이다.[45]보천보 전투는 북한에서 "조국 땅에서 울린 첫 총성"으로 기념되는 사건이다. 당시 동아일보는 이 전투를 보도하는 호외를 두 번 발행하여 김일성이 전국적인 유명 인사가 되는 계기가 되었다. 이는 일제의 탄압이 극심했던 시기에 만주를 근거지로 한 빨치산 부대의 첫 국내 진공 작전이었기 때문에 조선 민중에게 큰 영향을 주었고, 일제에 충격을 준 사건이었다. 당시 우파 민족주의 진영의 주요 인사들이 친일로 변절하던 상황에서 이 사건은 더욱 주목받았다.[45]

6. 4. 전교조 명단 불법 공개 문제

2010년 4월, 법원은 전교조 가입 교사 명단 공개 금지 가처분 신청을 받아들였으나, 조전혁 의원은 이를 무시하고 명단을 공개했다. 동아일보의 인터넷 사이트인 동아닷컴도 이러한 불법적인 명단 공개에 가담했다.[46] 전교조 소속 교사들은 조전혁 의원과 동아일보사에 대해 손해배상 청구 소송을 제기했고, 2011년 7월 26일 법원은 조전혁 의원에게는 일인당 10만 원씩 모두 3억 4천만 원을, 동아일보사에는 일인당 8만 원씩 모두 2억 7천만 원을 배상하라고 판결했다.[46]6. 5. 신문고시 위반

민주언론시민연합은 2008년 5월 서울 지역 지국 40곳을 대상으로 신문고시 위반 실태를 조사한 결과, 중앙일보와 동아일보의 위반율은 100%, 조선일보는 97.5%에 달했다고 발표했다.[47] 신문판매고시는 신문 구독자를 모집하는 과정에서 연간 유료 신문 대금(180000KRW)의 20%(36000KRW)를 초과하는 액수의 무료 신문이나 경품을 제공하는 행위를 불공정거래행위로 규정하고 있다.6. 6. 콜트악기 노조 투쟁 왜곡보도

동아일보는 2008년 8월 2일 "7년 파업의 눈물"이라는 제목의 기사에서 콜트악기 노동자들의 강경 투쟁 때문에 회사가 문을 닫았다는 회사 관계자의 말을 인용하며, 노조의 파업으로 수출 납기를 맞추지 못해 해외 바이어들이 등을 돌렸다고 보도하여 노조에 폐업 책임을 돌렸다.[48]이에 노조는 정정보도와 손해배상 청구 소송을 제기했고, 서울고등법원은 2010년 6월 동아일보에 정정보도 게재와 위자료 500만원 지급을 판결했으며, 2011년 9월 판결이 확정되었다. 법원은 판결문에서 콜트악기의 폐업에는 노사 문제뿐만 아니라 생산기지의 해외 이전 등 다양한 원인이 복합적으로 작용했는데도, 노조의 잦은 파업 때문이라는 기사는 허위라고 밝혔다. 또한 기사를 작성한 기자가 사용자 측 진술만 듣고 노조에 사실 관계 확인을 하지 않았고, 객관적인 경영 상태 자료를 인용했더라면 오류를 피할 수 있었을 것이라고 지적하며, 기자가 최소한의 사실 확인조차 하지 않고 악의적으로 기사를 작성했음을 인정했다.[48]

6. 7. 황색 저널리즘

2006년, 동아일보는 문화일보와 함께 황색언론 성격이 짙다는 지적을 받았다. 민주언론시민연합의 조사에 따르면, 동아일보는 같은 기간 동안 29차례 성상품 관련 광고를 지면에 내보냈고 ▲여성을 성적 대상으로 묘사(2건) ▲기업제품 홍보에 이용된 선정적 여성사진(2건) ▲성범죄와 유해약물 등에 대한 표현(2건)을 내보내었다.[49]6. 8. 김정남의 천안함 발언 오보

조선일보는 2012년 1월 17일 김정남이 도쿄신문 고미 요지 편집위원과 주고받은 전자우편을 근거로 김정남의 발언을 보도했다. 조선일보는 김정남이 천안함 침몰 사건에 대해 "북조선 입장에서는 서해 5도 지역이 교전 지역이라는 이미지를 강조할 필요가 있다. 그래야 핵, 선군정치 모두 정당성이 부여되는 것"이라고 말했다고 전했다.[50] 이는 천안함 사건이 북한 소행이라는 증거로 받아들여졌고, 동아일보는 이를 바탕으로 사설을 통해 "국내 종북(從北) 좌파 세력은 김정남의 폭로를 듣고도 '천안함 폭침이 북한 소행이라는 증거가 없다'고 주장할 것인가"라고 썼다.[51] 그러나 고미 요지 편집위원은 김정남에게서 받은 이메일에 천안함 관련 발언은 없다고 밝혔고, 조선일보는 오보를 인정했다. 동아일보는 사설의 오류를 바로잡지 않았다.[52][53]6. 9. 최영해 칼럼 파문

2013년 9월 17일자 동아일보에 실린 최영해 논설위원의 칼럼 "채동욱 아버지 前上書"는 각계로부터 비판과 조롱, 항의를 받는 등 큰 파문을 일으켰다.[54] 이 칼럼은 채동욱 검찰총장의 혼외 아들이 채 총장에게 보내는 편지 형식으로 작성되었으며, "제가 아버지의 아들이 아니라뇨? 저는 아버지가 검찰총장이 됐을 때 뛸 듯이 기뻤어요", "저한테 피 검사 하자는 얘기는 하지 말아주세요. 만에 하나 피검사가 잘못돼 가지고 저하고 아버지하고 다르게 나오면 그땐 어떡해요?" 등의 내용을 담고 있었다.[54]이에 대해 김창룡 언론학 교수는 미디어오늘 칼럼에서 최영해의 칼럼이 아동의 인권을 유린하는 언론 폭력 행위이며, 진실을 추구해야 할 언론이 의혹을 사실로 단정하는 것은 저널리즘에서 용납하기 힘들다고 비판했다. 또한, 칼럼 내용이 지나치게 잔인하여 권력에 대한 정상적인 감시 및 견제 기능을 넘어 채동욱 개인에 대한 인신공격이자 아이와 아이 어머니에 대한 인권 유린이라고 지적했다.[55]

진중권 교수는 트위터에 "그로테스크합니다. 소설로 칼럼을 대신하는 발상의 황당함과 그 문학적 상상력의 유치찬란한 수준이 자아내는 우스음. 거기에 초등학교 5학년 아이까지 정치투쟁의 도구로 이용해 먹는 인성의 잔혹함이 콘트라스트를 이루며 하나로 결합하죠"라는 비평을 남겼다.[54]

국제 아동인권 단체인 세이브더칠드런은 성명을 통해 "'창작물'이라는 설명을 붙였더라도 해당 아이가 현실에 존재하는 이상, 아이의 사생활, 가족, 감정과 생각을 추측하여 공론장에 내놓는 것은 아이에 대한 심각한 모욕이자 폭력"이라고 비판했다. 언론계에서는 '동시대 언론인 모두에 대한 테러'라며 동아일보가 책임 있는 조처를 해야 한다는 의견이 나왔다. 최영해 칼럼에 대한 네티즌들의 조롱과 패러디도 이어졌는데, "끝까지 읽기가 민망하다", "참으로 못되고 못났다" 등의 반응을 보이며, 어린아이를 이용하여 아이의 인권을 짓밟는 것은 이해할 수 없다는 의견이 많았다. 온라인에서는 아이에 최 위원을 대입해 패러디한 '최영해 아버지 전 상서'라는 글들이 올라오기도 했다.[56]

6. 10. 쌍룡역 허위보도

2013년 12월 26일자 동아일보는 "하루 승객 15명인 역에 역무원 17명"이라는 제목의 기사에서 쌍룡역에 대해 "2010년 한 해 철도 운송수입이 1400만원에 그쳤다. 반면에 같은 해 이 역에서 일하는 직원들에게 지급된 인건비는 11.39억원으로 역 수입의 81.3배였다"라고 보도하며, 구조조정을 하지 못하는 이유를 강성노조 탓으로 돌렸다.[57] 그러나 노컷뉴스 취재 결과, 철도청통합정보시스템에 따르면 쌍룡역의 2010년 수입은 1400만원이 아니라 화물 수입 95.96억원과 여객 수입 1900만원을 합한 96.15억원이었다. 동아일보는 화물 수입은 누락하고 여객운송 수입만 보도한 것이다. 또한 2014년 기준 15명이 근무 중이지만 3조 2교대로 운영되어 실제 투입인원은 5명이라는 사실도 누락했다.[58]7. 지면

동아일보는 주 6일제 신문을 발행한다.[59] 매주 일요일에는 신문을 발행하지 않지만, 온라인 서비스는 계속 제공한다.[59]

8. 연혁

1919년 3.1 운동 이후 조선총독부는 이른바 문화 통치의 일환으로 1920년 1월 3개의 한국인 민간신문 발행을 허가하였는데, 이 중 하나가 동아일보이다. 동아일보는 1920년 4월 1일 김성수를 비롯한 박영효, 김홍조, 장덕준 등을 중심으로 타블로이드판 4면 체제로 발간되었다. 창간 당시 '민족주의(民族主義)', '민주주의(民主主義)', '문화주의(文化主義)'를 사시(社是)로 내걸었으며, 이 3대 정신은 현재까지 동아일보의 핵심 가치로 이어져 오고 있다.

동아일보는 창간 초기부터 강제 정간의 압력을 받았다. 일제 강점기 초반 조선총독부의 무단 통치를 비난한 기사는 수시로 문제가 되어 신문과 윤전기가 압수되는 수난을 여러 번 겪었다. 1920년 9월 25일 일본 3종 신기를 비판한 기사가 문제가 되어 제1차 무기정간 처분을 당하는 등, 4차례의 무기정간 처분을 당하고 여러 번 윤전기와 발행 신문이 압수당하는 등의 일을 겪었다.[34] 1923년 6월 이후 산사에서 벌인 충청북도도지사 박중양의 휴양, 유흥행위를 집중 보도, 비판하기도 했다.

1936년 제11회 베를린 올림픽 마라톤에서 우승한 손기정 선수의 사진을 동아일보 기자 이길용이 주도하여 1936년 8월 25일자에 게재하면서 가슴 부분의 일장기를 지워버려 정간 당한 일장기 말소 사건은 유명한 일화다.

1939년 9월 제2차 세계 대전 발발 후, 조선총독부는 황국신민화를 내세워 민족말살정책을 실시했고, 동아일보는 1940년 8월 강제 폐간되었다.

1945년 12월 1일 복간된 동아일보는 한국민주당의 대표적인 언론 기관지이기도 하였다. 1955년 3월 신문의 오식(誤植, 틀린 글자)이 문제가 되어 정간당하기도 하였다. 5.16 군사정변으로 등장한 군사독재 세력은 언론의 자유를 심각하게 침해하였다.

1972년 유신헌법을 제정한 유신독재정권의 언론탄압이 심해지자, 동아일보 기자들은 1974년 10월 24일 자유언론실천선언을 발표하고 투쟁에 나섰다. 그러자 유신정권은 동아일보 광고주들에 압력을 넣어 무더기로 광고를 해약시켰다.(동아일보 백지광고 사태) 경영이 어려워지자 독자들은 유신독재정권에 저항하는 의미로 자신의 돈을 들여서 백지광고를 내기도 했다. 그러나 1975년 3월 12일, 경영진은 결국 정부에 굴복하였고, 유신정권을 비판하던 기자들을 해고하였다. 해직된 기자들은 1988년에 '한겨레'를 출범시켰다.

1993년 4월 1일 석간에서 조간화 체제로 바꾸었고, 조간화 단행 6개월 만에 발행부수 200만 부를 기록하였다. 1998년 1월부터 신문 전면에 가로쓰기를 시행했다. 2011년에는 동아방송의 후신으로 종합편성채널 채널A를 개국했다. 2020년 동아일보 창간 100주년을 맞이했다.

1923년 7월 전조선여자정구대회, 1924년 10월 학생웅변대회, 1925년 동아신춘문예, 1931년 동아마라톤대회 등 각종 연례 스포츠와 교육문화 행사를 주최했다.

일제 시대에는 브나로드운동, 이충무공 유적보존운동을 비롯한 대대적인 민족주의 계몽운동을 전개하였으며, 광복 이후에는 1947년 황금사자기 고교야구 쟁패전, 1956년 바둑 국수전, 1961년 동아음악콩쿠르, 1964년 동아연극대회, 1985년 동아국악콩쿠르 등을 마련해 다양한 분야의 발전에 기여하였다.

'''주요 연혁'''

9. 참고 사항

창간호부터 디지털화 데이터베이스를 구축하여, [https://www.donga.com/ 동아닷컴][60]이나 네이버 뉴스 라이브러리[61] 서비스를 볼 수 있다. 2020년에는 창간 100주년을 맞아 멀티미디어 스토리텔링 웹페이지 [https://original.donga.com/ 디오리지널][62]을 열었다.

참조

[1]

서적

Superpower, China? Historicizing Beijing's New Narratives Of Leadership And East Asia's Response Thereto

https://books.google[...]

World Scientific

2014-10-27

[2]

서적

International News Coverage and the Korean Conflict: The Challenges of Reporting Practices

https://books.google[...]

Springer

[3]

서적

American Presidential Elections in a Comparative Perspective

https://books.google[...]

Rowman & Littlefield

2019-06-04

[4]

뉴스

한겨레

http://encykorea.aks[...]

2021-12-26

[5]

서적

Human Rights in South Korea and the Philippines: the Implications for U.S. Policy, Hearings Before the Subcommittee on International Organizations ..., 94-1, May 20, 22, June 3, 5, 10, 12, 17, and 24, 1975

https://books.google[...]

1975

[6]

웹사이트

신문 (新聞)

https://encykorea.ak[...]

2024-02-11

[7]

웹사이트

3·1운동 (三一運動)

https://encykorea.ak[...]

Academy of Korean Studies

2024-02-12

[8]

웹사이트

동아일보 (東亞日報)

https://encykorea.ak[...]

Academy of Korean Studies

2024-03-09

[9]

웹사이트

Silent Resistance: Erasing Japan's Flag

https://www.donga.co[...]

2022-09-06

[10]

웹사이트

친일불교사 조명-'불교시보' 발견

http://www.ibulgyo.c[...]

2024-02-03

[11]

웹사이트

https://encykorea.ak[...]

2024-02-11

[12]

웹사이트

京城日報

http://archive.histo[...]

National Institute of Korean History

2024-02-10

[13]

웹사이트

http://monthly.chosu[...]

2024-02-15

[14]

웹사이트

孫世一의 비교 評傳 (76) 한국 민족주의의 두 類型 - 李承晩과 金九

http://monthly.chosu[...]

2024-03-09

[15]

웹사이트

https://encykorea.ak[...]

Academy of Korean Studies

2024-03-11

[16]

웹사이트

https://www.khan.co.[...]

2024-03-11

[17]

웹사이트

https://www.donga.co[...]

2024-03-11

[18]

웹사이트

https://www.hani.co.[...]

2024-03-11

[19]

서적

Korean Communication, Media, and Culture: An Annotated Bibliography

Lexington Books

2018-08

[20]

뉴스

今日の歴史(4月1日)

http://japanese.yonh[...]

聯合ニュース

2009-04-01

[21]

뉴스

訃報欄

朝日新聞

1974-09-09

[22]

웹사이트

メディア激変126 韓国から-4 テレビに生き残りかける新聞

http://www.asahi.com[...]

2010-10-08

[23]

웹사이트

報道専門放送チャンネル事業者に聯合ニュース選定

http://japanese.yonh[...]

2010-12-31

[24]

웹사이트

韓国の4新聞社がケーブルテレビ進出 「共倒れ」懸念も

http://www.asahi.com[...]

朝日新聞

2010-12-31

[25]

웹사이트

日만화 거장 지바 데쓰야 訪韓“한국만화는 순수함이 찰랑”

http://www.donga.com[...]

2005-10-03

[26]

웹사이트

アシアナ機死者「中国人で幸い」 韓国政府がTVに苦言

https://web.archive.[...]

2013-07-09

[27]

웹사이트

アシアナ機事故で韓国キャスター失言 中国で反発広がる

http://headlines.yah[...]

朝日新聞

2013-07-09

[28]

웹사이트

조중동의 지분 구조를 알 수 있을까요?

http://kin.naver.com[...]

[29]

백과사전

동아일보

http://encykorea.aks[...]

[30]

Youtube

송민순사건 그리고 편파기소

https://www.youtube.[...]

2016-10-22

[31]

뉴스

‘보천보전투 금인쇄원판’ 선물

https://news.naver.c[...]

기자협회보

2007-12-04

[32]

뉴스

경찰, 김병관회장 부인 자살 잠정결론

https://news.naver.c[...]

연합뉴스

2001-07-16

[33]

뉴스인용

[한겨레 기자 'DJ는 왜…' 책 파문] 언론세무조사 정당성 또 도마에

https://news.naver.c[...]

국민일보

2001-10-25

[34]

웹사이트

인촌 김성수 선생, 각계 지도자들의 증언

http://www.donga.com[...]

2002-03-31 # 추정 날짜. 원본 URL에서 추출.

[35]

서적

대한민국의 기원

일조각

2006

[36]

기타 # 출처가 불분명하여 기타로 분류

[37]

웹인용

김병관 명예회장 사퇴 배경·전망

http://www.hani.co.k[...]

2011-10-02

[38]

뉴스

本社 김병관 명예회장-이사직 사임…임시이사회서

https://news.naver.c[...]

[39]

뉴스

동아일보 회장 김병관씨/사장엔 오명씨를 재선임

http://www.seoul.co.[...]

서울신문

1997-02-27

[40]

뉴스

동아일보 회장에 오명씨·사장겸 발행인 김학준씨

http://news.khan.co.[...]

[41]

뉴스

동아일보 김병건 부사장 사임

http://www.hankyung.[...]

한국경제

2016-03-04

[42]

뉴스

(모스크바 3상회의 60주년)좌익 '찬탁돌변' 남북분단 불러

http://news.donga.co[...]

동아일보

2005-12-29

[43]

백과사전

신탁통치반대운동

https://terms.naver.[...]

두산백과

[44]

방송

KBS특별기획 한국전쟁 10부작 제2편 전쟁의 시그널

http://www.kbs.co.kr[...]

KBS

2014-10-29

[45]

저널

동아일보, 김정일에게 ‘보천보 전투 금인쇄원판’ 선물

http://www.journalis[...]

기자협회보

2007-12-04

[46]

뉴스

'전교조 명단 공개' 조전혁 의원 3억 배상

http://www.yonhapnew[...]

연합뉴스

2011-07-26

[47]

뉴스

조선일보 ‘딱걸린 현장’…상품권에 무료구독까지

http://news.khan.co.[...]

경향닷컴

2008-06-12

[48]

뉴스

동아일보는 취재의 기본을 지켜라

http://www.mediatoda[...]

미디어오늘

2011-09

[49]

뉴스

이젠 신문도 '19금' 달고 팔아야 하나?

http://www.ohmynews.[...]

오마이뉴스

[50]

뉴스

천안함은 북한 도발? "김정남 조선일보 보도는 거짓"

http://www.mediatoda[...]

미디어오늘

2012-01-19

[51]

뉴스

'<사설>'천안함 北 소행' 김정남도 인정했는데…

http://news.donga.co[...]

동아일보

2012-01-18

[52]

뉴스

조선일보 '김정남 천안함 언급' 보도, 김정남 이메일엔 없다

http://www.hani.co.k[...]

한겨레신문

2012-01-19

[53]

뉴스

<바로잡습니다> 日기자의 김정남 관련 책에 '천안함' 언급 없어

http://news.chosun.c[...]

조선일보

2012-01-19

[54]

뉴스

진중권 "'혼외아들 칼럼', 변태도 이런 변태가…"

http://news.khan.co.[...]

경향신문

2013-09-18

[55]

뉴스

동아 칼럼은 한국언론의 바닥, 인신공격 넘어 인권유린

http://www.mediatoda[...]

미디어오늘

2013-09-18

[56]

뉴스

"한국 신문사상 최고 문제작"…동아일보 '채동욱 칼럼' 파문

http://www.hani.co.k[...]

한겨레신문

2013-09-17

[57]

뉴스

하루 승객 15명인 驛에 역무원 17명

http://news.donga.co[...]

동아일보

2013-12-26

[58]

뉴스

'하루승객은 15명, 역무원은 17명' 쌍용역 기사의 진실

http://www.nocutnews[...]

노컷뉴스

2014-01-28

[59]

간행물 # 추석, 설날이라는 키워드를 고려하여 간행물로 분류

설날·추석에 한정

[60]

간행물 # 설명을 고려하여 간행물로 분류

창간호부터 현재까지 열람을 볼 수 있으나, PDF 유료 서비스가 되어 있음

[61]

text

[62]

웹인용

The Original - 디오리지널

https://original.don[...]

2021-10-18

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com