어영청

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

어영청은 인조 반정 이후 후금의 침략에 대비하기 위해 설치된 조선의 군영이다. 초기에는 개성을 방어하기 위해 260명의 포수로 시작되었으나, 이괄의 난과 정묘호란을 거치며 규모가 확대되었다. 효종 때 북벌을 위한 군사력 증강 정책에 따라 병력이 2만 명 이상으로 늘었으나, 재정 문제로 인해 숙종 때 축소되었다. 어영청은 수도 방어와 왕의 호위를 담당했으며, 훈련도감과 함께 조선 군사 체제의 중요한 부분을 차지했다. 1881년 장어영으로 통합된 후 1894년 폐지되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 조선의 5군영 - 금위영

금위영은 숙종 8년에 설치되어 한양 도성과 궁궐 방어, 순찰, 호위 임무를 수행하며 어영청, 훈련도감과 함께 삼군영 체제를 이루었으나 고종 18년에 장례영에 흡수, 1895년 군제 개혁으로 해체된 조선 후기 중앙군영이다. - 조선의 5군영 - 훈련도감

훈련도감은 1593년 임진왜란 중 유성룡의 건의로 설치되어 조선군의 주력이 되었으나 1882년 임오군란 이후 폐지된 조선의 중앙 군영이다. - 군사에 관한 - 중대

중대는 군대의 기본 전술 및 행정 단위로, 역사적으로 다양한 규모와 구성을 거쳐 현대에는 100~250명 규모로 유지되며 소대, 중대 본부 등으로 구성되고 대위가 지휘한다. - 군사에 관한 - 분대

분대는 군대에서 공식 편제상 가장 작은 병력 단위이며, 육군에서는 소대의 하급 부대로 분대장이 지휘하고, 인원은 6명에서 12명 사이이며, 해군, 헌병, 경찰, 소방대 등에서도 유사한 단위로 존재한다. - 한국사 - 김조국

김조국은 조선민주주의인민공화국의 정치인으로, 2019년 조선로동당 중앙위원회 위원 겸 당 중앙군사위원회 위원으로 선출되었으며, 당 조직지도부 제1부부장으로 임명되었다. - 한국사 - 토기

토기는 점토를 구워 만든 그릇으로, 일본에서는 구움 정도에 따라 도자기, 자기와 구분되며 인류 최초의 화학적 변화 응용 사례로 식생활과 문화에 혁명적인 변화를 가져왔고, 다원설이 유력한 발상지와 일본 열도 1만 6500년 전 토기 발견이 특징이며, 일본어 관점에서 정의, 역사, 제작 과정, 용도, 세계 각지 토기 문화를 설명한다.

2. 설치 배경

인조반정 이후 후금과의 관계가 악화되자 조선은 전쟁에 대비해야 했다.[6] 주력 방어군은 평안도 병마절도사 이괄 휘하의 1만여 명이었다.[9] 후금이 한성부로 진격하는 것을 막기 위해 개성에 국왕이 직접 방어선을 구축하는 전략이 논의되었다. 이에 따라 개성유수 이귀가 포수 260명을 모아 근위대를 조직했고, 인조는 이귀를 어영사로 삼아 어영청을 신설하였다.[7]

인조의 친정은 무산되었지만 소집된 병력은 유지되었다. 이괄의 난으로 인조가 공주로 피난할 때 어영청이 호위를 맡았고,[7] 이귀는 공주에서 포수를 추가 모집하여 어영청 병력을 6천 명으로 늘렸다.[10] 난이 진압된 후에도 대외 관계 악화로 병력을 유지했다. 이귀는 어영청 병력을 1천 명으로 유지하여 5백 명씩 교대로 국왕 호위를 맡겼다.[7]

훈련도감이 있었음에도 어영청을 만든 것은 인조반정 이후 정치적 필요 때문이었다. 어영청 신설을 주도한 이귀는 인조의 핵심 측근이었고, 병권 장악을 둘러싼 소서와 노서 간 갈등이 있었다. 이귀의 어영청은 이괄의 난과 정묘호란을 거치며 성장하여 정파색이 강한 근위대가 되었다.[6] 어영청은 후금과 청나라를 대상으로 조직되었기 때문에 초기에는 압록강 해빙기인 매년 10월 15일부터 다음 해 2월 15일까지만 운영되었다.[11]

2. 1. 인조반정과 서인 정권

1623년 인조반정으로 국내 정세가 혼란하고 후금(1616~1636)의 압력이 증가하는 상황에 대응하기 위해 어영청이 설치되었다. 인조는 후대 국왕들과는 달리 강경책을 폈다. 특히 인조 정권의 서인들은 광해군 시대와 달리 후금에 대한 강경책을 주장하며 대비책 마련의 필요성을 인지했다. 이러한 상황에서 서인들은 후금의 침략을 기다리기보다는 적극적으로 선제적인 군사 원정을 계획했다. 이 계획을 실행하기 위해 인조는 직접 원정의 지휘관으로 개성에 갈 예정이었다. 개성 유력 인사인 이귀를 어영사(御戎使)로 임명하여 약 260명의 화포병을 선발·훈련하게 했다. 수도 방위는 고위 장교 한준건에게 맡기고, 이귀는 개성에 상주하는 지휘관이자 어영청의 지휘관으로 임명되었다. 후금의 침입에 대비한 장교 임명은 어영청 설치의 시초가 되었다. 그러나 인조의 출발이 지연되자 이귀는 직무에서 물러나고 민간으로 돌아갔다. 인조의 친정 계획은 실행되지 못했다.[3][4]하지만 이귀가 모집한 군사들은 해산되지 않았고, 1624년(인조 2년) 1월 개성 유배에서 돌아온 이귀는 어영사로서 국왕 경호 임무를 맡게 되었다. 어영청의 설치 및 운영은 훈련도감의 문제점을 파악하고 개선하여 새로운 군사 개혁을 시행하려는 움직임으로 볼 수 있다.[3][4] 이괄의 난 때 인조가 공주로 피난할 당시 어영군(御營軍)이 호위 임무를 수행하면서 부상했다. 이괄의 난이 진압되고 인조가 한양으로 돌아오자 어영군의 병력은 증가했고, 해산 대신 교대로 국왕을 호위하는 체제로 바뀌었다. 이로써 어영군은 수도 방위뿐 아니라 왕권 보호를 책임지는 중앙 군사력으로 자리매김하기 시작했다. 한때 어영군은 중용사(中庸司)에도 소속되었으나, 종묘(서울) 사변을 거치면서 병력이 증가했다. 인조 6년(1628년) 12월에는 제조(提調)와 대장(大將)을 정점으로 하는 지휘 체계가 확립되었고, 청(淸)의 침입 이후 병력이 다시 증가하면서 군영 체제가 확립되었다. 효종대에 이르러 더욱 확장·정비되었다. 당파 정치의 정치적 상황의 영향을 받았지만, 건국 초기의 오위(五衛) 제도와 유사한 모습을 보였다.[4]

2. 2. 오군영 체제 확립

1623년 인조반정으로 국내 정세가 혼란하고 후금(1616~1636)의 압력이 거세지자, 이에 대응하기 위해 어영청이 설치되었다. 인조는 이전 국왕들과 달리 강경책을 펼쳤다. 특히 인조 정권의 서인들은 광해군 시대와는 다르게 후금에 강경하게 대응하며 대비책을 마련해야 한다고 주장했다. 서인들은 후금의 침략을 마냥 기다리기보다 적극적으로 먼저 군사 원정을 계획했다. 인조는 이 계획을 실행하기 위해 직접 원정군 지휘관으로 개성에 갈 예정이었다. 그리하여 개성의 유력 인사인 이귀를 어영사로 임명해 약 260명의 화포병을 선발하고 훈련하게 했다. 수도 방위는 고위 장교 한준건에게 맡기고, 이귀는 개성에 상주하는 지휘관이자 어영청 지휘관으로 임명되었다. 이처럼 후금 침입에 대비해 장교를 임명한 것이 어영청 설치의 시작이었다.[3][4] 그러나 인조의 출발이 늦어지면서 이귀는 물러나 민간으로 돌아갔고, 인조의 친정 계획은 실행되지 못했다. 하지만 이귀가 모집한 군사들은 해산되지 않았으며, 1624년(인조 2년) 1월 개성 유배에서 돌아온 이귀는 어영사로서 국왕 경호 임무를 맡았다. 어영청 설치와 운영은 훈련도감의 문제점을 파악하고 개선하여 새로운 군사 개혁을 시행하려는 움직임이었다.[3][4]이괄의 난 때 인조가 공주로 피난하면서 어영군이 호위 임무를 수행하며 주목받았다. 이괄의 난이 진압되고 인조가 한양으로 돌아온 후 어영군 병력은 늘어났고, 해산하는 대신 교대로 국왕을 호위하는 체제로 변경되었다. 이로써 어영군은 수도 방위뿐만 아니라 왕권 보호까지 책임지는 중앙 군사력으로 자리 잡기 시작했다. 한때 어영군은 중용사에 소속되기도 했으나, 종묘(서울) 사변을 겪으며 병력이 증가했다. 인조 6년(1628년) 12월에는 제조와 대장을 중심으로 하는 지휘 체계가 확립되었고, 청 침입 이후 병력이 다시 증가하면서 군영 체제가 확립되었다. 효종대에 이르러 더욱 확장·정비되었다. 어영청은 당파 정치 상황에 영향을 받기도 했지만, 건국 초기 오위 제도와 비슷한 모습을 보였다.[4]

3. 발전 과정

인조는 1623년 인조반정 이후 후금과의 관계가 악화되자 전쟁에 대비하고자 했다. 이괄 휘하의 병력 1만여 명이 주력 방어군이었으나,[9] 후금 군대가 한성부로 진격하는 것을 막기 위해 개성에 국왕 친정 방어선을 구축하는 전략이 논의되었다. 이에 따라 개성유수 이귀가 포수 260명을 모아 근위대로 삼고자 하였고, 인조는 이귀를 여영사로 삼아 어영청을 신설하였다.[7]

인조의 친정은 무산되었지만, 이괄의 난으로 인조가 공주로 피난할 때 어영청이 호위를 맡았다.[7] 이귀는 공주에서 포수를 추가 모집하여 어영청 병력을 6천여 명으로 늘렸고, 난이 진압된 이후에도 병력을 유지하여 전쟁에 대비하였다.[10] 이괄의 난 이후 이귀는 어영청 병력을 1천여 명으로 유지하여 5백 명씩 교대로 국왕 호위를 맡게 하였다.[7]

훈련도감이 이미 존재함에도 어영청을 신설한 것은 인조반정 이후 정치적 필요 때문이었다. 이귀는 인조의 핵심 측근이었고, 반정 이후 소서와 노서는 병권 장악을 놓고 갈등을 겪었다. 이귀의 어영청은 정묘호란을 거치며 정파색이 강한 근위대로 성장하였다.[6]

효종은 1652년(효종 3년) 이완을 어영대장에 임명하고 어영청을 상비군으로 강화했다. 어영청 규모는 2만 1천 명으로 증가했지만,[3] 재정 문제로 평안도와 함경도를 제외한 6개 도의 향군(鄕軍) 순환 근무로 바뀌었다. 효종 때 어영청은 5개의 청(廳)과 3개의 별장(別將), 1개의 별영(別營)으로 조직되었고, 기병 부대인 보명대(保明隊)와 포병 부대인 보파전(保砲戰)이 설치되었다.[4][3]

숙종 대 어영청은 5부(部), 별삼사(別三司), 별중초(別中哨)로 조직되었다가, 1704년(숙종 30년) 5부(部)로 구성된 1영(營), 5사(司)로 구성된 1부(部), 5초(哨)로 구성된 1사(司)로 재편되어 총 125초(哨), 1만 6300명의 병력으로 구성되었다.[1] 각 초(哨)는 127명으로 구성되었고, 향군(鄕軍) 병사들은 25개 순환조로 나뉘어 5초(哨)가 2개월씩 순환 근무하여 서울에 약 700명의 병사가 상주하게 되었다.[1]

향군 외에도 여러 종류의 부대가 있었다.

[1]

어영청 유지를 위해 설치된 보(保)의 종류와 인원수는 다음과 같다.

[1]

보는 총 7만 2359명으로 향군의 거의 4배에 달했다.[1] 어영청 군인들은 각 지역에서 무예 훈련을 담당하는 겸파총(兼把摠)으로 복무했다.[1]

금위영 설치와 함께 1704년(숙종 30년) 어영청은 금위영과 함께 개편되어 총 5영(營), 25기(旗), 125초(哨), 1만 6300명의 병력으로 재편되었다.[4] 각 초(哨)는 127명으로 구성되었고, 25개 조(組)로 나누어 2개월마다 순환 근무하게 하여 서울에 약 700명의 병사를 상주시켰다.[4] 이는 수도 방위를 강화하기 위한 목적이었다.[4]

3. 1. 인조 대 어영청

인조 반정 이후 후금과의 관계가 급속히 악화되자 조선은 전쟁을 대비하고자 하였다.[6] 평안도 병마절도사인 이괄 휘하의 병력 1만여 명이 주력 방어군이었으나,[9] 후금의 군대가 한성부로 진격해 오는 것을 차단하기 위해 개성에 국왕이 친정하여 방어선을 구축하는 전략이 논의되었다. 이에 따라 방어 담당자로 임명된 개성유수인 이귀가 포수 260명을 모아 근위대로 삼고자 하였고, 인조는 이귀를 여영사로 삼아 어영청을 신설하였다.[7]인조의 친정은 이루어지지 않았으나 모인 병력은 그대로 유지하였는데, 이괄의 난으로 인조가 공주까지 몽진하게 되자 어영청은 호위를 맡아 함께 이동하였다.[7] 이귀는 공주에서 인근 군현의 포수를 추가로 모집하여 어영청의 병력을 6천여 명으로 늘렸고, 난이 진압된 이후 대외 관계가 계속 악화되자 늘어난 병력을 유지하여 전쟁에 대비하고자 하였다.[10] 이괄의 난이 끝난 후 이귀는 어영청의 병력을 1천여 명으로 유지하여 5백 명씩 교대로 국왕의 호위를 맡게 하였다.[7]

당시 이미 국왕의 근위와 수도 방비를 위한 훈련도감이 있음에도 별도의 군대인 어영청을 만든 것은 인조 반정 이후 정치적인 필요에 의한 것이었다. 어영청 신설을 주도한 이귀는 반정을 계획할 당시부터 인조의 핵심 측근 가운데 하나였고, 반정 이후 이귀 등의 소서와 김자겸 등의 노서는 병권 장악을 놓고 극심한 갈등을 겪고 있었다. 이귀의 어영청은 이후 이어지는 이괄의 난과 정묘호란 와중에 지속적으로 세를 키워 정파색이 강한 근위대로 성장하였다.[6]

3. 2. 효종 대 어영청과 북벌론

효종은 1652년(효종 3년) 군사 전문가 이완을 어영대장에 임명하고, 어영청을 상비군으로 강화하는 것을 주요 군사 확장 사업 중 하나로 추진했다. 그 결과, 어영청의 규모는 이전의 세 배가 넘는 2만 1천 명으로 증가하였다. 1천 명씩 21개 부대가 군영에 주둔하였다.[3] 그러나 효종 이후 재정적 어려움으로 인해 운영 체제를 유지하기 어려워졌다. 모병제에서 평안도와 함경도를 제외한 6개 도의 향군(鄕軍)이 순환 근무를 하도록 하는 정병제(徵兵制)로 바뀌었다. 이러한 변화는 어영청을 지원하는 보인(補員)의 수를 크게 증가시켰다.[3]효종 이후 북벌에 대한 열기는 식었고, 당쟁이 심화되면서 정권 교체가 복잡해졌다. 이는 어영청 유지의 부담을 증가시켜 결국 평안도와 함경도를 제외한 6개 도의 향군 순환 제도로 경비 체제가 변경되었다. 효종 때 어영청은 5개의 청(廳)과 3개의 별장(別將), 1개의 별영(別營)으로 조직되었다. 또한 어영청 내에 별도의 기병 부대인 보명대(保明隊)와 포병 부대인 보파전(保砲戰)이 설치되었다.[4][3]

3. 3. 숙종 대 어영청 재편

束伍法중국어에 따라 5부(部), 별삼사(別三司), 별중초(別中哨)로 조직되었던 어영청은 1704년(숙종 30년) 12월, 5부(部)로 구성된 1영(營), 5사(司)로 구성된 1부(部), 5초(哨)로 구성된 1사(司)로 재편되었다. 이로써 총 125초(哨), 1만 6300명의 병력으로 구성되었다.[1] 각 초(哨)는 127명(1초=3기, 1기=3대, 1대=정군 10명, 화병 1명, 복마군 1명)으로 구성되었다.[1] 이 향군(鄕軍) 병사들은 25개의 순환조로 나뉘어 5초(哨)가 2개월씩 순환 근무하여 서울에 약 700명의 병사가 상주하게 되었다.[1]기본 병력인 향군 외에 기사, 별파진, 경표하군, 수문군, 군포수직, 본아병, 현록아병, 치중복마군, 양화진아병, 교사, 겸별파진, 향기사, 표하군 등 다양한 종류의 부대가 있었다. 각 부대별 병력 수는 다음과 같다.

[1]

향군 외에도 여러 종류의 잡병이 있었는데, 표하군이나 수문군처럼 특별한 경우에만 투입되는 부대도 있었고, 치중복마군처럼 필요할 때만 동원되는 부대도 있었다.[1] 향기사는 이름만 향기사였고 실제로는 수문군이었다.[1]

어영청을 유지하기 위해 자보(資保), 관보(官保), 별파진보(別破陣保), 기사보(騎士保) 등으로 구성된 보(保)가 설치되었다. 각 보별 인원 수는 다음과 같다.

[1]

총 7만 2359명으로 향군의 거의 4배에 달했다.[1] 어영청의 군인들은 각 지역에서 무예 훈련이 가능한 수령(守令)으로 임명되어 그들의 훈련을 담당하는 겸파총(兼把摠)으로 복무했다.[1]

금위영이 설치되면서 1704년(숙종 30년) 12월 어영청은 금위영과 함께 개편되어 총 5영(營), 25기(旗), 125초(哨), 1만 6300명의 병력으로 재편되었다.[4] 각 초(哨)는 127명의 병사로 구성되었으며(1초=3기, 1기=3대, 1대=정군 10명, 화병 1명, 부운대 1명), 이 125초(哨)를 5초(哨)씩 25개의 조(組)로 나누어 2개월마다 순환 근무하게 함으로써 항상 서울에 약 700명의 병사를 상주시켰다.[4] 이러한 어영청의 개편은 통합된 향군으로 조직된 금위영과의 통일성을 확보하는 것뿐만 아니라, 서울에 약 700명의 상비군을 유지함으로써 수도 방위를 강화하기 위한 목적이었다.[4]

4. 조직 및 편제

어영청은 훈련도감과 마찬가지로 척계광의 《기효신서》에 따른 삼수병 체계를 기본으로 삼았다. 화기를 다루는 포수, 활을 쏘는 사수, 칼과 창 등의 근접 무기를 다루는 살수로 편제를 갖추었고, 별도로 기마병을 두었다. 삼수병 운영 방식은 훈련도감과 유사했으나, 기마병 운영에서 차이를 보였다.[7][18]

4. 1. 지휘 체계

의정부의 삼정승 가운데 한 명이 도제조(都提調)를 맡고 병조판서가 당연직으로 제조(提調)를 맡았다.[7] 제조는 원래 별도의 당상관이 없는 중앙부서를 판서 등이 겸직하여 주관하게 하는 제도였다.[15] 도제조가 삼정승이라는 것은 어영청이 병조의 관할이 아니라 의정부 직속의 독립된 중앙군임을 뜻한다. 어영청의 실질적 책임자는 어영대장으로 이완이 어영대장을 맡았던 유명한 인물이다.[16]조선군의 기본 편제는 초(哨)로 대략 120-125 명 가량의 부대였다. 초 밑으로는 대(隊)와 오(伍)가 조직되어 있었다. 초의 상위 부대로 5개의 초가 모인 사(司), 5개의 사가 모인 부(部)가 있고, 이를 총괄하는 단위를 군영(軍營)이라 하였다.[17] 어영청은 근위대의 역할을 맡은 군영이었다.

어영청의 편제는 아래와 같다.[7][18]

- 기사별장: 궁궐의 방비와 왕의 호위를 위한 기사대를 관리하였다.[19]

- 천총: 예하 부대를 책임지는 지휘관이었다. 정3품으로 병사(兵使)나 수사(水使)를 거친 자를 주로 등용하였고 임기는 평균 1년이었다.[20]

- 파총: 사(司)의 지휘관이다.[21]

- 초관: 각 초의 지휘관이다.[22]

- 종사관: 재정 등의 실무를 담당하였던 관리이다.[23]

- 교련관: 군병의 훈련을 담당하던 하급 무관이다.[24]

- 기패관: 군졸 중에서 시험으로 선발하여 임명한 하급 무관으로, 지휘관의 명령을 전달하고 평소 병졸의 훈련을 담당하였다.[25]

- 별무사: 군졸 중에 기예가 있는 사람을 선발하여 기마병을 관리하게 한 하급 무관이다.[26]

- 가전별초: 왕이 행차할 때 주로 어가(御駕)의 앞에서 호위하던 군인이다.[27]

- 기사: 황해도에서 선발된 기병으로, 1750년 이후 폐지되었다.[28]

- 군관, 별군관, 권무군관: 모두 군역을 대신하여 재정을 부담하고 명예직으로 수여된 관직이다. 일반 병으로서 군역을 서는 것보다 군관의 명예를 내세울 수 있어 신청자가 많았다.[29][30][31]

4. 2. 부대 구성

어영청은 의정부의 삼정승 중 한 명이 도제조(都提調)를 맡고 병조판서가 당연직으로 제조(提調)를 맡았다.[7] 제조는 원래 별도의 당상관이 없는 중앙부서를 판서 등이 겸직하여 주관하게 하는 제도였다.[15] 도제조가 삼정승이라는 것은 어영청이 병조의 관할이 아니라 의정부 직속의 독립된 중앙군임을 뜻한다. 어영청의 실질적 책임자는 어영대장이었으며, 어영대장을 맡았던 유명 인물로는 이완이 있다.[16]

조선군의 기본 편제는 초(哨)로 대략 120-125명 가량의 부대였다. 초 밑으로는 대(隊)와 오(伍)가 조직되어 있었다. 초의 상위 부대로 5개의 초가 모인 사(司), 5개의 사가 모인 부(部)가 있고, 이를 총괄하는 단위를 군영(軍營)이라 하였다.[17] 어영청은 근위대의 역할을 맡은 군영이었다.

어영청 역시 훈련도감과 같이 척계광의 《기효신서》에 따른 삼수병 체계를 기본으로 하여 화기를 다루는 포수, 활을 쏘는 사수, 칼과 창 등의 근접무기를 다루는 살수로 이루어져 있었고 별도로 기마병을 두었다. 삼수병의 운영은 훈련도감과 유사하였으나 기마병의 운영에서만 차이를 보였다.[7][18]

- 기사별장: 어영청의 기사별장은 궁궐의 방비와 왕의 호위를 위한 기사대를 관리하였다.[19]

- 천총: 천총(千摠)은 예하 부대를 책임지는 지휘관이었다. 정3품으로 병사(兵使)나 수사(水使)를 거친 자를 주로 등용하였고 임기는 평균 1년이었다.[20]

- 파총: 파총은 사(司)의 지휘관이다.[21]

- 초관: 초관(哨官)은 각 초의 지휘관이다.[22]

- 종사관: 재정 등의 실무를 담당하였던 관리이다.[23]

- 교련관(敎鍊官): 군병의 훈련을 담당하던 하급 무관이다.[24]

- 기패관(旗牌官): 군졸 중에서 시험으로 선발하여 임명한 하급 무관이다. 지휘관의 명령을 전달하고 평소 병졸의 훈련을 담당하였다.[25]

- 별무사(別武士): 군졸 중에 기예가 있는 사람을 선발하여 기마병을 관리하게 한 하급 무관이다.[26]

- 가전별초(駕前別抄): 왕이 행차할 때 주로 어가(御駕)의 앞에서 호위하던 군인이다.[27]

- 기사(騎士): 황해도에서 선발된 기병이다. 1750년 이후 폐지되었다.[28]

- 군관, 별군관, 권무군관: 모두 군역을 대신하여 재정을 부담하고 명예직으로 수여된 관직이다. 일반 병으로서 군역을 서는 것보다 군관의 명예를 내세울 수 있어 신청자가 많았다.[29][30][31]

숙종 30년(1704년) 12월, 어영청은 속오법(束伍法)에 따라 초기에 5부(部), 별삼사(別三司), 별중초(別中哨)로 조직되었다. 그 후 5부(部)로 구성된 1영(營), 5사(司)로 구성된 1부(部), 5초(哨)로 구성된 1사(司)로 재편되어 총 125초(哨), 1만 6300명의 병력으로 구성되었다. 또한, 속오법의 기본 단위인 초(哨)의 군조직(軍摠)은 127명으로 구성되었다(1초=3기, 1기=3대, 1대=정군 10명, 화병 1명, 복마군 1명). 이 향군(鄕軍) 병사들은 25개의 순환조로 나뉘어 5초(哨)가 2개월씩 순환 근무하여 서울에 약 700명의 병사가 상주하게 되었다.

기본 병력인 향군 외에도 기사 150명, 별파진(別破陣) 160명, 경표하군(京標下軍) 781명, 수문군(守門軍) 40명, 군포수직(軍鋪守直) 16명, 본아병(本牙兵) 301명, 현록아병(懸錄牙兵) 87명, 치중복마군(輜重卜馬軍) 50명, 양화진아병(楊花津牙兵) 100명, 교사(敎師) 9명, 겸별파진(兼別破陣) 40명, 향기사(鄕騎士) 700명, 표하군(標下軍) 56명 등 다양한 종류의 부대가 있었다. 향군 외에도 여러 종류의 잡병이 있었는데, 표하군이나 수문군처럼 특별한 경우에만 투입되는 부대도 있었고, 치중복마군처럼 필요할 때만 동원되는 부대도 있었다. 향기사는 이름만 향기사였고 실제로는 수문군이었다.

어영청을 유지하기 위해 1만 7475명의 자보(資保), 5만 1750명의 관보(官保), 별파진보(別破陣保) 980명, 기사보(騎士保) 3729명으로 구성된 보(保)가 설치되어 총 7만 2359명으로 향군의 거의 4배에 달했다. 어영청의 군인들은 각 지역에서 무예 훈련이 가능한 수령(守令)으로 임명되어 그들의 훈련을 담당하는 겸파총(兼把摠)으로 복무했다.[1]

4. 3. 병력 규모 및 운영

어영청의 병력은 군역으로 징집되어 번을 서는 번상군이 중심이었다.[11] 이들은 3년에 한 번씩 입직하여 근무하였고, 한 달에 쌀 9말을 급료로 받았다.[11] 병력 모집은 병조가, 급료 지급은 호조가 담당하였다.[10] 어영청 운영 재정은 군역을 서지 않는 대신 군포 등을 내는 보인(保人)을 통해 충당하였다.[13][5]1628년(인조 6년) 호조는 어영청 향군에 대해 양인은 보인 1인, 천인은 복호 50부를 지급하였으나, 이는 노잣돈만 인정한 것이었고 근무 기간에 대한 급료는 별도로 지급해야 했다. 1629년(인조 8년) 호조가 책정한 어영청 상번군 급료는 연간 쌀 3,240여 석이었다. 그러나 인조 당시에도 급료 지급이 제대로 이루어지지 않아 인원 감축이나 급료 지급 시기 조정 등이 논의되었지만 개선되지 않았다.[10] 숙종 대에는 급료 미지급으로 인한 도적질 우려까지 제기되었다.[11]

효종은 북벌론을 내세워 어영청 병력을 2만 1천 명으로 늘리고, 양인 정군 1명 당 보인 3명을 할당하여 재정을 확보했다. 이로써 어영청의 연간 재정은 군포 2백 여 동과 쌀 1만 3천 여 석으로 늘었다.[10] 그러나 1704년(숙종 30년) 숙종은 재정 문제로 어영청 인원을 1만 6천 3백 명으로 축소하였다.[5] 어영청에 할당된 보인으로부터 걷는 세액은 작황이나 재해에 따라 변동이 심했기 때문에, 실제 지출보다 보인의 수를 늘려 예산 규모를 키웠다. 이로 인해 등록된 세원이 지출보다 많은 불균형 재정을 운영하게 되었고, 때때로 국왕 사망 시 장례 비용 등으로 유용되기도 하였다.[10]

시간이 지날수록 양반 등의 병역 기피가 심해지고 군역 천시 풍조가 만연하였다. 급료 지급마저 불안정하여 군의 사기가 저하되었고,[14] 결국 19세기에는 "어영청은 군대도 아니다"라는 뜻의 "어영비영"(御營非營)이라는 말까지 나오게 되었다.

어영청의 병력 규모는 시기에 따라 변화하였다. 초기에는 약 600명이었고, 환화진무 후 약 1,000명으로 증가했다. 1628년 12월에는 5,000명으로 증가하면서 어영대장을 정점으로 하는 독립 부대가 되었다.[3] 청나라의 조선 침입 이후에는 약 7,000명으로 증가하여 8개 부대로 나뉘었다.[2] 1652년(효종 3년)에는 2만 1천 명으로 크게 확장되었으나,[3] 효종 이후 재정난으로 평안도와 함경도를 제외한 6개 도의 향군이 순환 근무하는 방식으로 바뀌었다.[3] 숙종 30년(1704년)에는 1만 6,300명으로 재편되었다.[1]

숙종 30년(1704년) 어영청은 5부, 별삼사, 별중초로 조직되었다가, 이후 1영, 5사, 125초, 1만 6,300명으로 재편되었다. 125초는 5초씩 25개 조로 나뉘어 2개월마다 순환 근무하여 서울에 약 700명의 병사가 상주하게 되었다.[1] 이는 금위영과의 통일성을 확보하고 수도 방위를 강화하기 위한 조치였다.[4]

어영청에는 향군 외에도 기사 150명, 별파진 160명, 경표하군 781명, 수문군 40명, 군포수직 16명, 본아병 301명, 현록아병 87명, 치중복마군 50명, 양화진아병 100명, 교사 9명, 겸별파진 40명, 향기사 700명, 표하군 56명 등 다양한 부대가 있었다.[1]

어영청의 주요 지휘관은 다음과 같다.

4. 4. 청사

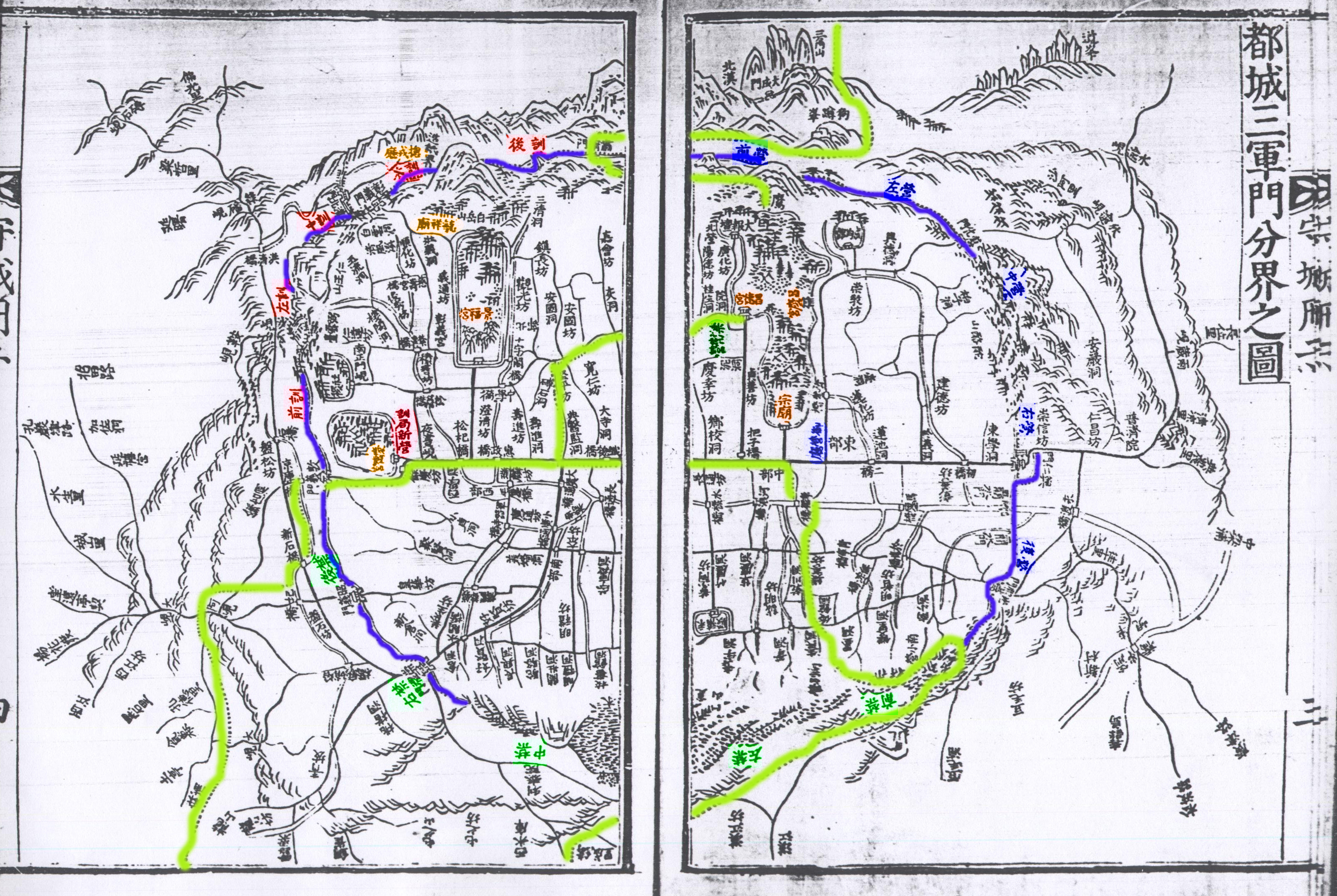

종묘 정문 동쪽에 505칸 규모의 본영(本營)이 있었다.[4] 명철방(明哲坊)에는 194칸 규모의 남소영(南小營)이 있었다.[32] 남소영 북쪽에는 어영청의 군수 창고인 137칸 규모의 남창(南倉)이 있었고, 남소영 안에는 52칸 규모의 화약고가 있었다.[4]창경궁 선인문 아래에는 74칸, 경희궁 개양문 아래에는 10칸 규모의 동영(東營)이 있었다. 경희궁 북쪽에는 68칸 규모의 북이영(北二營)이 있었다. 창경궁 집춘문 밖 남쪽에는 16칸 규모의 집춘영(集春營)이 있었다. 창덕궁 금호문 밖에는 23칸, 경희궁 흥화문 밖에는 10칸 규모의 직방(直房)이 있었다.[4]

4. 5. 군역 기피와 병역 불평등

조선 후기 어영청의 병력은 군역으로 징집되어 번을 서는 번상군(番上軍)이 중심이었다.[11] 번상군은 3년에 한 번씩 입직하여 근무하였고, 한 달에 쌀 9 말을 급료로 받는 번상급료제로 운영되었다.[11]병력 모집은 병조가 담당하였고, 급료는 호조가 책임졌다.[10] 어영청 운영 재정은 군역을 지지 않는 대신 군포 등을 내는 보인(保人)을 통해 확보하였다.[13][5] 어영청이 상시 주둔군으로 바뀌면서 막대한 재정이 필요하게 되었고, 1628년(인조 6년) 호조는 어영청 향군에 대해 양인은 보인 1인, 천인은 복호 50부를 지급하였으나, 이는 노잣돈만 인정한 것이었고 근무 기간에 대한 급료는 별도로 지급해야 했다. 1629년(인조 8년) 호조가 책정한 어영청 상번군 급료는 연간 쌀 3,240여 석이었으나, 인조 당시에도 제대로 급료를 지급하지 못했고, 인원 감축이나 급료 지급 시기 조정 등이 논의되었지만 개선되지 않았다.[10] 숙종 대에는 급료를 받지 못한 어영청 군사들이 도성 안에서 도적질을 할 수 있다는 우려까지 나왔다.[11]

효종은 북벌론을 내세워 어영청 병력을 2만 1천 명으로 늘리고 재정 확보를 위해 양인 정군 1명 당 보인 수를 3명으로 늘렸다. 이로써 어영청의 연간 재정은 군포 2백여 동과 쌀 1만 3천여 석으로 늘었다.[10] 1704년(숙종 30년) 숙종은 재정 문제로 어영청 인원을 1만 6천 3백 명으로 축소하였다.[5] 어영청에 할당된 보인으로부터 걷는 세액은 작황이나 재해 등으로 변동이 심했기 때문에, 실제 지출보다 보인 수를 늘려 예산 규모를 키웠다. 이로 인해 등록된 세원이 지출보다 많은 불균형 재정이 운영되었고, 때때로 국왕 사망 시 장례 비용과 같은 다른 항목으로 유용되었다.[10]

어영청 군역은 지방에서 차출되는 상번군인 향군으로 유지되었으나, 시간이 지나면서 양반 등의 병역 기피가 심해져 군역을 천시하는 풍조가 만연하였다. 급료 지급마저 불안정하여 군의 사기가 떨어졌고,[14] 결국 19세기에 이르러 "어영청은 군대도 아니다"라는 뜻의 "어영비영"(御營非營)이란 말까지 나오게 되었다.

4. 6. 재정 문제와 급료 미지급

조선 후기 오군영의 병력은 징집되어 번을 서는 번상군과 상비군으로서 근무하는 장번군(長番軍)으로 나눌 수 있는데[12], 훈련도감의 병력이 주로 장번군이었던 데 비해 어영청의 병력은 군역으로 징집되어 번을 서는 번상군이었다.[11] 어영청의 번상군은 3년에 한 번 꼴로 입직하였으며 근무하는 기간 동안 한 달에 쌀 9 말을 급료로 받는 번상급료제로 운영되었다.[11]병력의 모집은 병조가 담당하였고 이들의 급료는 호조가 책임졌다.[10] 어영청 운영을 위한 재정은 군역을 서지 않는 대신 군포 등을 내는 보인(保人)[13]을 통해 수취하였다.[5] 어영청이 겨울철 한시적 운영에서 상시 주둔군으로 성격이 바뀌자 막대한 재정이 필요하게 되었다. 어영청은 국경 방비를 위한 평안도와 함경도의 군역 대상자를 제외한 전국에서 입직하도록 되어 있었고, 1628년(인조 6년) 호조는 어영청의 향군에 대해 양인의 경우 보인 1인, 천인의 경우 복호 50부를 지급하였으나 이는 지방과 서울을 오가는 노잣돈만을 인정한 것일 뿐이어서 근무 기간에 대해서는 별도의 급료를 지급하여야 하였다. 1629년(인조 8년) 호조가 어영청 상번군의 급료로 책정한 재정은 연간 쌀 3,240여 석이었다. 그러나 인조 당시에도 어영청에서는 제대로 급료를 지급할 수 없었고, 인원 감축이나 급료 지급 시기 조정 등에 대한 논의가 있었지만 개선이 이루어지지는 않았다.[10] 이는 지속적인 문제점으로 지적되었고 숙종 대에는 어영청에 입역한 자들이 급료를 제대로 받지 못하면 도성 안에서 도적질을 하지 않을까 하는 우려가 커졌다.[11]

효종은 북벌론을 내세워 어영청의 병력을 2만 1천 명으로 늘리면서 재정 확보를 위해 양인 정군 1명 당 할당된 보인의 수를 3명으로 늘렸다. 이로써 어영청의 연간 재정은 군포 2백여 동과 쌀 1만 3천여 석으로 늘었다.[10] 1704년(숙종 30년) 숙종은 재정 문제로 어영청의 인원을 1만 6천 3백 명으로 축소하였다.[5] 어영청에 할당된 보인으로부터 걷어들이는 세액은 해마다의 작황이나 재해 등으로 변동이 심하였기 때문에 실제 필요한 지출보다 보인의 수를 늘려 잡아 예산 규모를 키웠다. 이로 인해 등록된 세원이 지출보다 많은 불균형 재정을 운영하게 되었고 때때로 국왕의 사망 시 장례 비용과 같은 다른 항목으로 유용되었다.[10]

어영청의 군역은 지방에서 차출되는 상번군인 향군으로 유지되었고 시간이 지날수록 양반 등의 병역 기피가 심해지면서 실제 군역을 지는 것을 천시하는 풍조가 만연하였다. 이러한 상황에서 급료의 지급마저 언제나 불안정한 상태였기 때문에 군의 사기가 떨어지는 것 역시 불가피하였다.[14] 이는 결국 19세기에 이르러 "어영청은 군대도 아니다"라는 뜻의 "어영비영"(御營非營)이란 말까지 나오는 이유가 되었다.

어영청은 번상급료제(番上給料制)라는 제도 하에 운영되었는데, 이는 군인들에게 한 번의 근무 교대에 대해 월 9두(斗)의 쌀을 보상으로 지급하는 제도였다.[3] 정군(正軍) 한 명당 자보(資布) 한 명이 배정되었는데, 자보는 조선 초기의 징병 제도와 유사하게 군복을 제공하고 군인들의 순번 근무 경비를 부담했다. 정군은 순번 근무 기간 동안 농업에 종사했다. 또한 정군 한 명당 관보(官保) 두 명이 배정되었고, 이들은 어영청에 군역세를 납부하여 보상의 재원이 되었다. 관보 제도는 보인(옷감을 제공하는 사람)의 도망으로 인해 정군이 군무를 수행할 수 없는 문제를 해결하기 위해 고안되었다. 이 제도를 통해 어영청 군인들은 어영청에서 순번 근무를 수행하면서 영내에서 보상을 받을 수 있었다.[3]

4. 7. "어영비영"

조선 후기 오군영의 병력은 징집되어 번을 서는 번상군과 상비군으로 근무하는 장번군(長番軍)으로 나뉘는데[12], 훈련도감의 병력이 주로 장번군이었던 데 비해 어영청의 병력은 군역으로 징집되어 번을 서는 번상군(番上軍)이었다.[11] 어영청의 번상군은 3년에 한 번 꼴로 입직하였으며 근무하는 기간 동안 한 달에 쌀 9 말을 급료로 받았다.[11]병력 모집은 병조가 담당하였고 급료는 호조가 책임졌다.[10] 어영청 운영 재정은 군역을 서지 않는 대신 군포 등을 내는 보인(保人)[13]에게서 나왔다.[5] 어영청이 겨울철 한시적 운영에서 상시 주둔군으로 바뀌면서 막대한 재정이 필요하게 되었다. 어영청은 국경 방비를 위한 평안도와 함경도의 군역 대상자를 제외한 전국에서 입직하도록 되어 있었고, 1628년(인조 6년) 호조는 어영청의 향군에 대해 양인은 보인 1인, 천인은 복호 50부를 지급하였으나 이는 지방과 서울을 오가는 노잣돈만 인정한 것이었고 근무 기간에 대해서는 별도 급료를 지급하여야 했다. 1629년(인조 8년) 호조가 어영청 상번군의 급료로 책정한 재정은 연간 쌀 3,240여 석이었다. 그러나 인조 당시에도 어영청은 급료를 제대로 지급할 수 없었고, 인원 감축이나 급료 지급 시기 조정 등을 논의했지만 개선되지는 않았다.[10] 이는 지속적인 문제점으로 지적되었고, 숙종 대에는 어영청에 입역한 자들이 급료를 제대로 받지 못하면 도성 안에서 도적질을 하지 않을까 하는 우려가 커졌다.[11]

효종은 북벌론을 내세워 어영청 병력을 2만 1천 명으로 늘리면서 재정 확보를 위해 양인 정군 1명 당 할당된 보인 수를 3명으로 늘렸다. 이로써 어영청의 연간 재정은 군포 2백여 동과 쌀 1만 3천여 석으로 늘었다.[10] 1704년(숙종 30년) 숙종은 재정 문제로 어영청 인원을 1만 6천 3백 명으로 줄였다.[5] 어영청에 할당된 보인으로부터 걷는 세액은 해마다 작황이나 재해 등으로 변동이 심했기 때문에 실제 필요한 지출보다 보인 수를 늘려 잡아 예산 규모를 키웠다. 이 때문에 등록된 세원이 지출보다 많은 불균형 재정을 운영하게 되었고, 때때로 국왕 사망 시 장례 비용과 같은 다른 항목으로 유용되기도 했다.[10]

어영청 군역은 지방에서 차출되는 상번군인 향군으로 유지되었고, 시간이 갈수록 양반 등의 병역 기피가 심해지면서 군역을 천시하는 풍조가 만연하였다. 이러한 상황에서 급료 지급마저 불안정했기 때문에 군의 사기가 떨어지는 것 역시 피할 수 없었다.[14] 이는 결국 19세기에 이르러 "어영청은 군대도 아니다"라는 뜻의 "어영비영"(御營非營)이란 말까지 나오는 이유가 되었다.

5. 해체

어영청 운영 과정에서 군역 부담 증가(역총) 문제가 발생했다. 어영청 군사들이 순환 근무를 수행하면서 숙종(재위 1674-1720)은 정규군 규모를 1만 6천 명 미만으로 줄이고 보인(保人) 등 군사 수도 감축했다. 그러나 재정난으로 인해 폐지 논의가 제기되었다. 더욱이 군사들의 단기 순환 근무로 인해 보상이 부족해져 서울 지역 범죄 증가로 이어질 수 있다는 우려도 제기되었다. 어영청 군사들의 처우 문제는 군사력 약화 문제와도 연결되었다.[3]

어영청은 1881년(고종 18년) 총융청과 금위영과 합쳐 장어영이 되었고, 1884년 총어영으로 개편되었다가 1894년 폐지되었다.[1]

참조

[1]

웹사이트

어영청 (御營廳)

https://encykorea.ak[...]

Encyclopedia of Korean Culture

2023-11-01

[2]

웹사이트

임란의 경험에서 나온 조선 후기의 수도 방어 체제

http://contents.hist[...]

National Institute of Korean History

2023-11-01

[3]

웹사이트

어영청

http://contents.hist[...]

NATIONAL INSTITUTE OF KOREAN HISTORY

2023-11-04

[4]

웹사이트

어영청

http://contents.hist[...]

National Institute of Korean History

2023-11-04

[5]

웹사이트

어영청

https://encykorea.ak[...]

[6]

웹사이트

어영청

https://www.krpia.co[...]

[7]

웹사이트

어영청

http://contents.hist[...]

[8]

뉴스

숨은 역사 2cm - 조선 최정예 군대 '어영청'에서 어영부영 유래

https://www.yna.co.k[...]

연합뉴스

2017-04-28

[9]

웹사이트

이괄의 난

http://contents.hist[...]

[10]

논문

17세기~18세기 전반 어영청 재정의 운영과 변화

https://www.kci.go.k[...]

2016

[11]

웹사이트

어영청

http://contents.hist[...]

[12]

웹사이트

오군영

http://contents.hist[...]

[13]

웹사이트

보인(保人)

http://dh.aks.ac.kr/[...]

[14]

웹사이트

군역

https://encykorea.ak[...]

[15]

웹사이트

제조

https://encykorea.ak[...]

[16]

뉴스

이완 장군 조선을 호령했던 무인

https://www.kyeonggi[...]

경기일보

2008-05-02

[17]

웹사이트

군제

https://encykorea.ak[...]

[18]

웹사이트

어영청(御營廳)

http://dh.aks.ac.kr/[...]

[19]

웹사이트

별장(別將)

http://dh.aks.ac.kr/[...]

[20]

웹사이트

천총

http://people.aks.ac[...]

[21]

웹사이트

파총

https://encykorea.ak[...]

[22]

웹사이트

초관

https://encykorea.ak[...]

[23]

웹사이트

종사관

https://encykorea.ak[...]

[24]

웹사이트

교련관(敎鍊官)

http://dh.aks.ac.kr/[...]

[25]

웹사이트

기패관(旗牌官)

http://dh.aks.ac.kr/[...]

[26]

웹사이트

별무사(別武士)

http://dh.aks.ac.kr/[...]

[27]

웹사이트

가전별초(駕前別抄)

http://dh.aks.ac.kr/[...]

[28]

웹사이트

기사(騎士)

http://dh.aks.ac.kr/[...]

[29]

웹사이트

군관(軍官)

http://dh.aks.ac.kr/[...]

[30]

웹사이트

권무군관(勸武軍官)

http://dh.aks.ac.kr/[...]

[31]

웹사이트

별군관(別軍官)

http://dh.aks.ac.kr/[...]

[32]

문서

현재의 장충단 공원 자리이다.

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com