창경궁

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

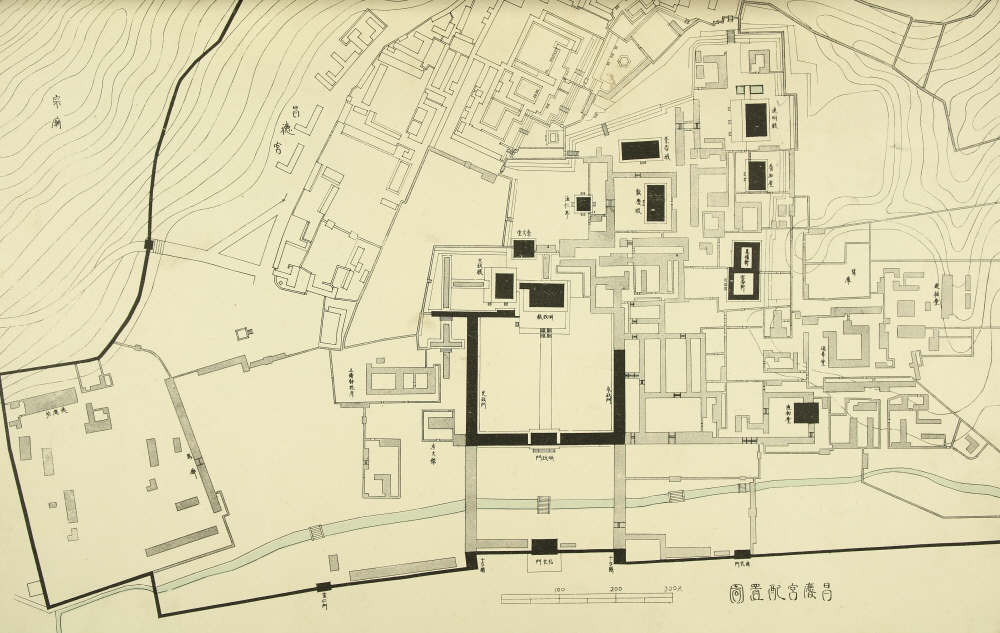

창경궁은 세종 1년(1419)에 수강궁으로 창건되었으며, 성종 14년(1483)에 창경궁으로 이름이 바뀌었다. 임진왜란 때 소실되었다가 광해군 때 재건되었으나, 일제강점기에 창경원으로 격하되어 훼손되었다. 1983년 창경궁 복원 사업을 통해 본래의 모습을 되찾았으며, 현재 사적 제123호로 지정되어 있다. 주요 건물로는 명정전, 통명전, 홍화문 등이 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 조선시대 유적 - 보신각

보신각은 조선 시대 한양 도성의 문을 여닫는 시각을 알리던 종루에서 유래하여 고종이 이름을 내린 종각으로, 현재는 철근 콘크리트 구조로 복원되어 매년 제야의 종 타종 행사가 열리는 장소이며 한국 전통 범종의 의미를 공유한다. - 조선시대 유적 - 육조거리

육조거리는 경복궁 광화문 앞에서 황토현까지 이르는 약 550m 길이의 거리로, 조선시대 주요 관청들이 배치되었으며 현재의 세종대로에 해당한다. - 조선의 궁전 - 창덕궁

창덕궁은 1405년 태종 때 경복궁에 이어 두 번째로 세워진 조선의 궁궐로, 임진왜란과 인조반정으로 소실과 재건을 거쳐 조선 역사상 가장 오랫동안 임금이 거처했으며, 1997년 유네스코 세계유산으로 등록되었다. - 조선의 궁전 - 경복궁

경복궁은 1395년 한양 천도 후 처음 건설된 조선 최대 규모의 법궁으로, 조선 왕조의 번영을 기원하며 지어졌으나 임진왜란 때 소실, 흥선대원군에 의해 중건되었지만 일제강점기에 훼손된 후 현재까지 복원 사업을 통해 위용을 되찾고 있다. - 서울특별시의 사적 - 효창공원

효창공원은 조선 시대 문효세자의 묘에서 시작하여 일제강점기에는 일본군 시설이 있었고, 현재는 독립운동가들의 묘역을 중심으로 공원, 운동 시설, 기념관 등이 공존하며 사적 제330호로 지정되었다. - 서울특별시의 사적 - 서대문형무소

서대문형무소는 1908년 일제에 의해 경성감옥으로 설립되어 1987년까지 사용된 한국 최초의 근대식 감옥으로, 독립운동가들이 투옥되어 고초를 겪었으며, 광복 후에는 서울구치소로 이름이 바뀌어 사용되다가 서대문독립공원으로 조성되어 서대문형무소역사관으로 개관하여 현재는 역사 교육의 장이자 과거사 반성의 공간이다.

2. 역사

세종이 1419년에 수강궁이라는 이름으로 처음 지었다. 성종 14년(1483년)에 수리하면서 현재의 이름인 창경궁으로 바뀌었다. 창경궁은 남쪽으로 종묘, 서쪽으로 창덕궁과 인접해 있다.

임진왜란#임진왜란(1592년) 때 선조가 한양(서울)에서 피난하면서, 백성들이 경복궁, 창덕궁 등과 함께 창경궁의 많은 건물을 약탈하고 불태웠다.[6]

1909년 일본 제국은 순종을 위로한다는 명목으로 창경궁 안의 궁문과 담을 허물고 동물원(「경성이왕직창경원동물원」)과 식물원을 조성하고,[7] 1911년에는 '''창경원'''으로 이름을 바꾸었다. 해방 이후에도 창경원은 서울 시내 최고의 유원지로 인기를 끌었으나, 태평양 전쟁과 한국 전쟁을 거치며 동물들이 죽고 시설도 황폐해졌다. 1957년까지 동·식물원 재건이 완료되었지만, 1983년 7월부터 일반인 관람이 중지되고 동물원 등은 서울대공원으로 이전되었다. 이후 창경궁 복원 및 정비가 이루어져 본래 이름을 되찾았다.

현재 창경궁은 대한민국의 사적 제123호로 지정되어 있다.

2. 1. 조선 초기

세종이 상왕인 태종을 모시기 위해 1418년 지은 수강궁(壽康宮)이 있던 곳이다.[15] 성종 15년(1484년)에 대왕대비인 정희왕후, 소혜왕후, 안순왕후를 모시기 위하여 수강궁을 확장하여 세운 별궁이 바로 창경궁이다.[15] 세 사람을 위하여 따로 지은 대비궁, 경복궁, 창덕궁의 남향 배치와 구별지으려고 동향으로 배치하였다. 성종 때에는 정전인 명정전(明政殿), 편전인 문정전(文政殿), 침전인 수령전(壽寧殿), 그리고 환경전(歡慶殿), 경춘전(景春殿), 인양전(仁陽殿), 통명전(通明殿), 양화당(養和堂), 여휘당(麗暉堂), 사성각(思誠閣) 등이 건립되었으며, 궁의 둘레는 4,325척이었다.[15]세종 1년(1419년)에 건축되었으며, 처음 이름은 '''수강궁'''이었으나, 성종 14년(1483년)에 수리된 후 현재의 이름인 창경궁으로 바뀌었다. 남쪽에는 종묘가, 서쪽에는 창덕궁이 인접해 있다.

2. 2. 임진왜란 이후

광해군 때 중건된 이후에는 창덕궁의 부속 궁궐로 활용되었으므로 창덕궁과 더불어 동궐로 불렸다. 창경궁 재건보다 7년 앞서 창덕궁이 먼저 재건되어 법궁이 됨에 따라 창경궁은 조선 전기에는 그다지 활용되지 않았으나, 창덕궁과 인접한 관계로 조선 왕조 역사의 중요한 무대로 활용되는 기회가 많아졌다.[15] 창경궁은 잦은 화재로 건물이 소실되었다가 재건되기를 반복하였는데, 인조반정 후 이괄의 난으로 통명전·환경전·양화당 등 많은 건물들이 소실되었으며, 난이 진정된 후 1619년에 다시 중수되었다가 순조 때 화재로 다시 훼손되었다.숙종 때에는 신사년의 변고와 신임년(신축년과 임인년)의 사화가 일어났다. 숙종은 장희빈을 총애하다가 장희빈이 숙종의 계비 민씨를 신사년(1701년)에 희빈을 처형하고 그의 일가를 숙청하였는데, 당시 희빈은 주로 궁내의 취선당에 거처하였다. 신축년(1721년)과 임인년(1722년)에는 왕세자의 즉위를 둘러싸고 노론과 소론이 대립하다가 노론의 대신들이 죽임을 당한 사건이 동궁 처소를 중심으로 벌어졌다. 영조 때에는 사도세자가 뒤주에 갇혀 죽는 사건이 창경궁에서 일어났다. 당시 세자가 갇힌 뒤주는 궁내 선인문 안뜰에 있었다.[16]

2. 3. 일제강점기

1909년 일본 제국은 대한제국 순종의 마음을 달랜다는 이유로 창경궁 내부 궁문, 담장, 많은 전각들을 훼손하고 궁 안에 일본식 건물을 세우고, 동물원과 식물원을 만들어 유원지로 조성하였다.[18][19] 권농장 자리에는 연못을 파서 춘당지라 불렀으며, 연못가에 정자를 짓고 궁원을 일본식으로 바꾸었다.[17] 그 뒤쪽에는 식물관을 짓고, 동쪽에는 배양당을 지었으며, 통명전 뒤 언덕에는 일본식 건물을 세워 박물관 본관으로 삼았다.[17] 또한 일제는 남아있는 건물들도 개조하여 박물관의 진열실로 만들었다.[17] 1911년에는 자경전터에 2층 규모의 이왕가박물관을 새로 지었으며 창경궁의 명칭을 ‘창경원’으로 바꾸어 격하시켰다. 1915년에는 문정전 남서쪽 언덕 위에 창경궁 장서각을 건립하였고, 1922년에는 벚꽃을 수천 그루 심어 벚꽃숲을 만드는가 하면 1924년부터 밤 벚꽃놀이를 열었다.[17] 일제강점기에 일본인들에 의하여 창경원으로 전락하면서 대부분의 건물이 철거, 훼손되었다. 또한 창경궁과 종묘 사이를 가르는 도로는 1912년 일제가 계획하였으나, 종묘가 훼손될 것을 우려한 순종이 반대하여 건설이 미루어졌고, 순종이 세상을 떠나자 곧바로 공사가 강행되어 1932년에 도로가 났다.2. 4. 해방 이후

창경궁은 해방 이후에도 계속 동·식물원으로 쓰이다가 1981년 대한민국 정부에서 창경궁 복원 계획이 결정되면서 원형을 되찾기 시작하였다.[17] 1983년 12월 31일자로 공개 관람이 폐지되고 명칭도 창경원에서 다시 창경궁으로 회복되었으며,[17] 이듬해인 1984년 1월 수정궁의 철거를 시작으로 6월에는 동물 사육장을 폐쇄한 뒤 서울대공원으로 이관하였다.[20] 1986년 8월까지 동물원과 식물원 관련 시설과 일본식 건물을 철거하고 없어졌던 명정전에서 명정문 사이 좌우 회랑과 문정전을 옛 모습대로 회복하여 1986년 8월 23일 일반에 공개하였다.[20] 1992년에는 일본식 건물인 장서각이 철거되었다.[21]3. 주요 건축물

현재 창경궁에는 명정전(국보 제226호), 통명전(보물 제818호), 홍화문(보물 제384호), 숭문당, 함인정, 환경전, 경춘전, 양화당, 집복헌, 영춘헌, 관덕정, 월근문, 선인문, 명정문, 명정전 회랑(보물 제381호) 등 조선시대 건물이 남아있다.[20]

석조물로는 옥천교(보물 제386호), 풍기대(보물 제846호), 관천대(보물 제851호), 창경궁 내 팔각칠층석탑(보물 제1119호)이 있다.[20]

3. 1. 정문 및 외전

창경궁의 정문은 홍화문으로, 궁궐의 정문 역할을 한다. 1484년에 처음 지어졌으나 임진왜란 때 불타 없어졌고 1616년에 재건되었다.[2] 왕은 이 문에서 백성들을 만났으며, 영조는 1750년 균역법 제정 시 여론을 수렴했고, 정조는 1795년에 가난한 백성들에게 쌀을 나눠주기도 했다.[3]홍화문을 지나면 옥천교가 나타난다. 1483년에 건립된 옥천교는 길이 9.9m, 너비 6.6m의 두 개 아치로 구성되어 있으며, 다리 난간 아래 아치 사이에는 악귀를 쫓는 도깨비 조각상이 새겨져 있다.[3]

명정전은 궁궐의 정전으로, 신하들과의 회의나 궁중 연회 등 국가적인 행사가 열리던 곳이다.[3] 1484년에 처음 지어졌으나 임진왜란 때 소실되었고, 1616년에 재건되어 서울의 모든 궁궐 중 가장 오래된 정전이 되었다.[3]

문정전은 왕이 일상적인 업무를 처리하던 편전이다. 1762년 사도세자가 영조의 명으로 뒤주에 갇혀 사망한 임오화변이 일어난 곳이기도 하다.

3. 1. 1. 홍화문

홍화문(弘化門)은 창경궁의 정문이다. 대한민국의 보물 제384호로 지정되어 있다. 1484년에 건립되었으나 임진왜란 때 소실되어 1616년에 재건되었다.[20] 정면 3칸, 측면 2칸의 중층 우진각지붕 형태이며 동쪽을 향하고 있다. 문 왼쪽인 서북쪽 모서리에 계단이 있어 위층으로 오르내릴 수 있다.

조선시대에 왕이 백성을 만나는 일은 흔치 않았으나, 영조는 홍화문 앞에서 균역법에 대한 찬반 여부를 백성에게 직접 물었다. 효심 깊은 정조는 어머니 혜경궁 홍씨의 회갑을 기념하여 백성에게 손수 쌀을 나누어 주기도 했다.

3. 1. 2. 옥천교

옥천교는 1483년에 건립되었다. 길이 9.9m, 너비 6.6m이며 두 개의 아치로 지탱된다.[5] 다리 난간 아래 아치 사이에는 악귀를 쫓기 위한 도깨비 조각상이 새겨져 있다.[3] 옥천교는 안마당으로 들어가는 상징적인 입구 역할을 한다. 1863년 1월 21일 국보 제386호로 지정되었다.[5]

3. 1. 3. 명정문

명정문을 들어서면 정면에 정전인 명정전이 있고 그 앞에는 자연석을 깐 넓은 마당이 있으며, 가운데 좌우로 품계석(品階石)이 놓여 있다. 이 부분은 사방이 행랑으로 둘러싸여 있다.[20]명정문(明政門)은 창경궁의 정전인 명정전의 출입문이다. 명정문은 홍화문과 같이 동향을 하였는데, 명정전으로 이어지는 동서 중심축 선상에 정확하게 놓이지 않고, 남쪽으로 약 1.2m 벗어나 있다.[22] 문의 좌우에 연결된 동행각을 명정문에 맞추어 배치하였기 때문에 행각으로 둘러싸인 명정전 앞뜰은 반듯한 사각형이 아니라, 약간 기울어진 모습을 하고 있다.[22] 행각은 2칸 폭의 복랑이며, 경복궁의 행랑에 비해 높이가 낮다.[22]

3. 1. 4. 명정전

명정전은 창경궁의 정전으로, 대한민국의 국보 제226호이다. 1484년(성종 15년)에 창건되었으나 임진왜란으로 소실된 것을 1616년(광해군 8년)에 중건한 건물로, 현존하는 조선시대 궁궐 정전 가운데 가장 오래되었다.[22]2단의 월대 위에 정면 5칸, 측면 3칸의 단층 팔작지붕 건물로 지어져, 중층인 경복궁이나 창덕궁의 정전보다 격식이 낮다.[22] 건물 뒤쪽에 퇴칸 형식의 월랑을 두고 있으며, 건물 내부 앞쪽으로 고주를 세우고 뒷부분 기둥은 모두 생략하였다. 정면 양 협칸의 벽면 하부를 전복돌로 쌓은 점이 특이하다.[22]

명정전은 뒤쪽 터가 높게 경사져 있어 뒤를 제외한 세 면에만 경사지에 맞추어 월대를 조성하였고, 좌향도 지세에 맞춰 정문인 명정문의 중심과 축이 일치하지 않는다.[22] 명정문으로 들어서면 정면에 명정전이 있고, 그 앞에는 자연석을 깐 넓은 마당이 있으며, 가운데 좌우로 품계석이 놓여 있다. 이 부분은 사방이 행랑으로 둘러싸여 있다.

1963년 보수 공사로 전각을 수리하였고, 1983년부터 창경궁 복원의 일환으로 주변을 정비하였다.

3. 1. 5. 문정전

창경궁의 편전으로, 왕이 일상 업무를 보던 곳이다. 명정전 남쪽에 있으며 명정전과 직교하여 서 있다.[23] 1762년(영조 38년), 영조의 아들 사도세자가 쌀독에 갇혀 8일 만에 굶어 죽은 임오화변이 발생한 곳이기도 하다.

18세기 이후로는 편전의 기능을 잃고 왕비나 왕대비의 명복을 비는 혼전으로 사용되었다. 일제강점기에는 창경원으로 격하된 후에도 남아 있었지만, 1940년경 철거되었고 그 자리에 산책로와 화단이 조성되었다. 현재의 전각은 1986년에 복원된 것이다. 동궐도에 따르면 문정전 주변에 회랑이 있었다고 하나, 복원 과정에서 12칸이던 건물이 9칸으로 축소되었다. 2006년 4월, 훗날 숭례문 방화 사건의 범인에 의해 방화되어 일부가 불탔다.

3. 1. 6. 숭문당

숭문당(崇文堂)은 창경궁 명정전의 후전에 해당하는 건물로 1830년에 다시 세워졌다. 임금이 신하들과 경연을 열어 정사와 학문을 토론하던 곳으로, 왕이 태학생들을 접견하여 주연을 베풀었던 곳이다.[23] 앞쪽에 설치한 누각형 툇마루로 출입하였고, 영조의 친필 현판이 현재까지 남아있다. 숭문당은 임금이 경연을 베풀던 곳이자 국정을 논의하던 곳이기도 하다.[23]3. 1. 7. 빈양문

빈양문은 경복궁 명정전의 후문으로, 내전과 외전을 잇는 협문이다. 현재의 문은 1984년에 복원되었다. 는 제거되어야 할 템플릿이므로 제거한다.3. 2. 내전

숭문당 밖으로는 내전의 전각들이 배치되어 있다.[23] 숭문당 서북쪽에는 함인정이 있고, 그 좌우로 담이 둘러져 있다.[23] 이 담 뒤편에는 왕과 왕비의 침전인 환경전과 경춘전이 있으며, 북쪽으로는 내전의 정전인 통명전이 자리하고 있다.[23] 환경전에서 통명전에 이르는 구역은 왕과 왕비가 생활하던 곳으로, 다른 공간에 비해 격식이 높고 잘 정돈되어 있다.[23]정조와 헌종은 이곳에서 태어났다고 전해진다.

양화당은 왕비의 생활 공간으로 1484년(성종 15년)에 지어졌다. 임진왜란, 정유재란, 이괄의 난, 병자호란을 거치며 소실되었고, 매번 재건되었다. 1830년(순조 30년)에 다시 불탄 후 1834년에 재건되어 현재에 이른다. 병자호란 때 인조는 남한산성으로 피신하였다가 이듬해 돌아와 이곳에 머물기도 했다. 1878년(고종 15년)에는 철인왕후가 이곳에서 승하하였다. 현판은 순조의 글씨이다. 양화당은 정면 6칸, 측면 4칸 규모의 평면 건물로, 네 귀퉁이에 처마를 두른 팔작지붕을 얹었고, 처마를 받치는 공포는 3개의 날개 무늬가 있는 익공 양식이다.

1911년 11월 30일, 양화당 뒤편 언덕에 이왕직박물관(국립중앙박물관)이 신축·이전되었고, 창경원 개원과 동시에 일반에 공개되었다. 이 건물은 교토의 평등원을 본떠 설계된 지상 2층, 지하 1층의 벽돌 건물이었다. 1938년 이왕직박물관이 덕수궁으로 이전하자, 명정전 부근에 있던 장서각의 장서를 이곳으로 옮겨 옛 박물관 건물을 장서각으로 바꾸었다. 1981년 7월, 소장 장서가 한국학중앙연구원으로 이관된 후, 1992년 건물까지 철거되어 현재는 빈터만 남아 있다.

3. 2. 1. 함인정

함인정은 원래 연산군 때 지은 인양전이 있던 자리이나 임진왜란 때 불타 버렸다. 인조가 인조반정 후 인왕산 밑에 있던 인경궁의 건물을 헐어다가 옮겨 지었다. 함인정 부근은 마당이 넓어 임금이 신하들을 접견하는 장소로 많이 사용되었다. 원래 함인정은 전면이 열린 공간이 아니었고, 3면은 막힌 공간이었다. 함인정과 환경전 사이에는 공묵합이라는 전각이 있었으나 소실되어 현재는 없다.

3. 2. 2. 경춘전

경춘전은 원래 대비전으로 쓰인 건물이다. 인수대비와 혜경궁 홍씨가 거처하던 곳이며, 인현왕후를 비롯한 세 사람이 승하한 곳이기도 하다. 정조와 헌종이 이곳에서 태어났다고 전해진다.3. 2. 3. 환경전

환경전은 침전 건물임에도 용마루가 있다. 중종은 환경전에서 훙서(薨逝)하였으며, 광해군(세자 시절), 광해군의 세자 이지, 소현세자 등이 거처하였다. 소현세자 사후 1652년(효종 3년)에는 14세까지 숭선군이 이곳에서 거처하였다.[1]3. 2. 4. 함양문

창덕궁과 통하는 문으로, 후원 입구 우측에 자리하고 있다.3. 2. 5. 통명전

보물 제818호. 통명전은 왕과 왕비가 머무는 침전이자 연회를 열던 건물이다.[23] 명정전 서북쪽 궁궐 안 가장 깊숙한 곳에 자리 잡았으며, 동쪽의 환경전과 함께 남향하고 있다.[23] 1484년(성종 15년)에 지었으나 임진왜란 때 불탔고, 1616년(광해군 8년)에 재건했으나, 1790년(정조 14년)에 다시 불에 타 소실되었다.[23] 현재 건물은 1834년(순조 34년) 창경궁의 전각 대부분을 재건할 때 지은 것이다. 건물은 정면 7칸, 측면 4칸 규모인데,[23] 정면 5칸, 측면 2칸을 감싸며 퇴칸이 설치된 형태이다.[24] 지붕은 팔작지붕이며, 창덕궁 대조전처럼 용마루가 없다.[24]동궐도에는 이 건물이 터만 남은 것으로 보아 1833년(순조 33년) 이전에 불탄 것으로 추정되며, 숙종 때 장희빈이 인현왕후를 모함하기 위해 통명전 뜰에 저주하는 물건을 묻었다가 발각되어 사약을 받고 죽었다.

3. 2. 6. 양화당

1484년(성종 15년)에 지어진 양화당(養和堂)은 왕비의 생활 공간이었다. 임진왜란, 이괄의 난, 병자호란으로 인해 불에 탄 것을 매번 다시 지었으며, 1830년(순조 30년)에 또다시 불에 탄 것을 1834년에 다시 지어 오늘에 이르고 있다.[1] 병자호란 때 인조는 남한산성으로 피신하였다가 이듬해 돌아와서 이곳에 거처하기도 하였으며, 현판은 순조의 글씨이다.[1] 양화당은 정면 6칸, 측면 4칸 규모의 단층집으로 네 귀에 모두 추녀를 단 팔작지붕을 얹었고 처마를 받치는 공포는 새 날개 모양의 익공 양식이다.[1]3. 2. 7. 영춘헌

영춘헌(迎春軒)은 창경궁 북쪽에 있는 침전 건물이다. 정조가 서재로 사용했으며 이곳에서 승하했다. 정조 이후 왕들도 서재로 사용하였다. 1824~1830년 사이에 제작된 동궐도(東闕圖)에 그려진 영춘헌은 집복헌 동남쪽에 있지만, 전면 공간은 담장으로 구획되어 별개 영역을 형성하였다. 1830년(순조 30년) 8월 1일 환경전에서 시작된 화재로 함께 소실되었다. 현재 영춘헌은 1834년(순조 34년)에 중건된 건물이다. 화재로 소실된 영춘헌을 다시 지으면서 이전과 달리 영춘헌과 집복헌이 이어져 유기적으로 연결되었으며, 집복헌은 영춘헌의 부속 건물이 된 현재와 같은 건축 형태가 완성되었다.[25]정조가 거처했던 곳.

3. 2. 8. 집복헌

집복헌(集福軒)은 창경궁에 있었던 후궁들의 거처이다. 원래의 모습은 <동궐도(東闕圖)> (1824년~1830년)를 통해서 볼 수 있는데, 이때의 모습은 영춘헌의 북서쪽에 있으며 가운데 넓은 대청을 중심으로 좌우에 온돌방을 둔 중심 건물 뒤쪽으로 행각이 둘러싸 폐쇄적인 마당을 갖춘 형태이다. 그런데 1830년(순조 30년) 8월 1일 화재로 소실된 영춘헌을 1834년(순조 34년)에 다시 지으면서 이전과 달리 영춘헌과 집복헌이 이어져 유기적으로 연결되었으며 집복헌은 영춘헌의 부속 건물이 된, 현재와 같은 건축 형태가 완성되었다.[26]3. 3. 기타

동물들은 서울대공원으로 옮겨졌고, 궁 안에 있던 벚나무는 모두 뽑혔다. 창경궁에서 벚꽃을 찾기는 어렵지만, 잘 가꿔진 소나무가 볼만하다. 특히 춘당지 뒤쪽의 '한국자생식물화단'은 한국 식물로서 월동이 가능한 중부지방 자생식물을 모아놓은 화단으로, 미선나무를 비롯해 400여 종 600여 포기가 심어져 있어 도시 어린이들이 자연생태를 익힐 수 있는 공간이다.[18]통명전 서쪽에는 연못이 있다.[24] 연못은 남북 길이 12.8m, 동서 길이 5.2m의 장방형이며, 연못 위에는 길이 5.94m, 폭 2.56m의 돌다리가 동서로 놓여있다.[24] 이 연못은 북쪽에서 약 4.6m 떨어진 샘에서 넘쳐나는 물을 직선 석구를 통해 폭포로 떨어지도록 만들었다.[24] 통명전 북쪽 언덕 위에는 환취정이 있고,[24] 함인정은 정면 3칸, 측면 3칸의 정사각형 평면 건물로 간결한 구조가 돋보인다.[24]

3. 3. 1. 춘당지

춘당지는 원래 조그마한 연못이었으나 1909년 일제에 의해 내농포(임금이 직접 밭을 일구고 농사의 풍·흉을 예측하던 곳)가 헐리면서 지금의 호리병 모양이 되었다. 춘당지는 1907년에 준설되어 연못으로 바뀌었다.[1] 1962년 한국 최초의 케이블카가 설치되어 연못 위를 왕복 운행하기도 했다.[1] 춘당지 북쪽에는 일본식 정자인 "'''수정궁(水亭宮)'''"이 세워져 식당과 선술집 등이 들어섰으나, 1966년 한국 전통 양식에 따라 지상 3층, 지하 1층의 누각으로 개축되었다.[1] 수정궁은 다른 창경원 시설과 마찬가지로 1984년에 철거되었다.[1]3. 3. 2. 대온실

'''창경궁 식물원'''이라는 명칭으로 잘 알려져 있다. 대한제국 순종 융희 원년(1907년)에 기공하여 융희 3년(1909년)에 준공되었다.[27] 일본인 복우일인이 설계하고, 프랑스 회사가 시공을 담당하였다.[8] 건축 당시에는 170여 평(약 570m2)으로 동양 최대 규모의 목조 식물원이었으며, 각종 희귀 식물을 전시하였다.

일반적으로 ‘식물원’으로 알려져 있다. 사실상 창덕궁에 유폐되었던 순종을 위로하기 위해 동물원과 함께 건설되었다. 기초석에는 “단기 4242년에 건립하였다”라고 기록되어 있다. 건립 당시 한국 최대의 목조 식물원으로 다양한 희귀 식물을 전시하였다.

1969년에 양옆에 돔 모양의 온실이 설치되어 있으나 창경궁 복원공사 중 철거되었다. 2004년 2월 6일 등록문화재 제83호로 지정되었다. 2016년부터 2017년까지 보수 공사가 진행되었다. 온실 내부에는 한반도 식물 70여 점이 전시되어 있다.

3. 3. 3. 관덕정

1642년에 지은 정자로, 활을 쏘던 곳이다. 앞쪽의 넓은 빈터는 군사 훈련과 무과 시험장으로 쓰였다고 전해진다. 정자 뒤로는 단풍 숲이 우거져 있어, 여러 임금들이 단풍의 아름다움을 읊은 시가 전해진다.3. 3. 4. 관천대

보물 제851호. 숙종 14년(1688년)에 세워진 천문 관측대이다. 첨성대(瞻星臺)라고도 한다.높이는 2.2m이고, 계단을 통해 올라갈 수 있는 대 위에는 99cm의 받침대가 놓여 천문 관측기구를 설치할 수 있게 되어 있다.

처음에는 창덕궁 금호문 밖에 세워졌으나, 일제강점기에 이전되었다가 현재의 자리에 옮겨졌다.

관천대 위에는 별을 관측하는 기구인 소간의(小簡儀)가 놓였으나, 현재는 남아있지 않다.[1]

3. 3. 5. 집춘문

집춘문(集春門)은 관덕정 북쪽, 성균관과 창경궁 사이의 담장에 난 궁문으로 문묘(또는 성균관)가 마주 보이는 곳에 있다. 역대 임금들이 이 문을 거쳐 성균관으로 행차하였다.[1] 일제강점기 때 성균관을 잇는 길이 없어져 쓸모가 없어졌으나, 2008년 종로구에서 성균관을 잇는 길을 복원하였다.[1]3. 3. 6. 과학의 문

창경궁과 국립어린이과학관 사이에 있는 문이다. 1973년 박정희 전 대통령의 명령으로 지어졌으며, 박정희 대통령의 친필이 걸려있다.[1] 잠시 동안 폐쇄되었으나 최근에 개방되었다.[1]3. 3. 7. 월근문

정조가 어머니인 혜경궁 홍씨가 사도세자의 사당인 경모궁(현재 서울대학교병원 자리)에 편하게 가기 위해 세운 문이다.3. 3. 8. 선인문

이 문 부근에서 장조(사도세자)가 뒤주 속에서 운명했다는 이야기가 전해지고 있다.3. 3. 9. 풍기대

조선 후기에 제작된 것으로 추정되는, 바람의 방향과 세기를 재는 풍기를 세웠던 창경궁에 있는 석대이다. 고려대학교 박물관 소장의 〈동궐도〉에 화강석 풍기대 그림이 있다. --4. 사라진 전각

(현재 섹션에는 하위 섹션에서 다루는 전각 외에 추가적으로 언급되거나 사라진 전각이 원본 소스에 존재하지 않으므로, 별도의 내용을 추가하지 않는다.)

4. 0. 1. 자경전

정조가 어머니인 혜경궁 홍씨를 위해 지었던 전각이다. 자경전에서는 경모궁이 한눈에 보였다고 한다. 고종 때 경복궁 중건 시 철거하여 경복궁의 자미당을 짓는데 활용했다. 일제 때 장서각이 세워진 곳이다.[1] 장서각은 1992년에 철거되었다.[1]4. 0. 2. 저승전

숙종의 어머니이자 현종의 정비인 명성왕후 김씨가 이곳에서 승하하였다.[1] 경종이 왕세자 시절 거처하였고, 경종의 사후에는 그의 계비 선의왕후 어씨도 이곳에서 살았다.[1] 이후 사도세자의 동궁전이 되었다가 화재로 전소되었다.[1]4. 0. 3. 통화전

통화전은 임금의 편전이었던 것으로 추정되고 있고, 순조 33년 화재 때 불탄 이후 아직 중건되지 않았다.4. 0. 4. 시민당

시민당은 왕세자나 왕세제가 대리청정을 하거나 정무를 보던 곳으로 쓰인 창경궁의 동궁전이다. 시민(市民)이라는 뜻은 백성이 이익되게 하는 집이라는 뜻이다. 영조가 왕세제 시절 이곳에서 거처하였다.4. 0. 5. 취선당

숙종 때 희빈 장씨가 거처했던 전각이다. 한중록 기록에 의하면 저승전 건너편에 있었고, 영조 시대에 저승전의 소주방으로 개조되었다.[1] 영조 시대에 저승전과 함께 화재로 전소되었다.[1]4. 0. 6. 궐내각사

일제는 창경궁에 식물원과 동물원을 세우기 전인 1900년대 초반까지만 해도 궐내각사가 존재했었으나, 동물원을 건립하면서 모두 철거하였다.[1]5. 사건 사고

文政殿중국어은 1985년 1월 8일 보물 제818호로 지정되었다.[16] 2006년 4월 26일 방화범 채종기가 창경궁 文政殿중국어에 불을 질러 400만원 상당의 재산 피해가 발생했으나, 다행히 문짝만 타는 데 그쳤다.

5. 1. 창경궁 방화 사건

2006년 4월 26일 방화범 채종기가 창경궁 문정전에 불을 질러 400만원 상당의 재산 피해가 났지만 다행히 문짝만 타는데 그쳤다.6. 창경궁관리소

창경궁관리소 문서를 참고하라.

참조

[1]

서적

한국 동물원 팔십년사 (80th Anniversary of Korea’s Zoo)

서울특별시

1993

[2]

웹사이트

창경궁 Changgyeonggung Palace Honghwamun Gate

https://encykorea.ak[...]

2023-07-12

[3]

웹사이트

Changgyeonggung Palace

http://english.cha.g[...]

2023-07-12

[4]

웹사이트

Honghwamun Gate of Changgyeonggung Palace

https://www.heritage[...]

2023-07-12

[5]

웹사이트

창경궁 Changgyeonggung Palace Okcheon Bridge

https://encykorea.ak[...]

2023-07-12

[6]

간행물

조선왕조실록 (宣祖修正実録)

http://sillok.histor[...]

조선왕조

[7]

서적

한국사이야기22. 빼앗긴 들에 부는 근대화바람

한길사

2004

[8]

뉴스

「昌慶宮の温室」はあの当時のまま…1909年に建てられた国内初の洋風温室

http://japanese.dong[...]

동아일보

2017-11-08

[9]

간행물

태조 5권 3년 1월 7일 (정미) 1번째기사 / 수창궁에서 하례를 받고, 종묘에 가서 감독관에게 공사를 간단히 하도록 명하다

http://sillok.histor[...]

조선왕조실록

[10]

웹사이트

동궐(東闕) : 창덕궁과 창경궁

http://www.koreanhis[...]

한국역사연구회

2020-09-19

[11]

뉴스

풍수 논란 ‘서울 율곡로’ 개통

http://monthly.chosu[...]

월간조선

2019-12-31

[12]

간행물

태조 1권 1년 7월 17일 (병신) 1번째기사 / 태조가 백관의 추대를 받아 수창궁에서 왕위에 오르다

http://sillok.histor[...]

조선왕조실록

[13]

간행물

정종 4권 2년 5월 1일 (을축) 3번째기사 / 수창궁 후원 청심정에서 척석놀이를 구경하고 다음날도 또한 그와 같이 하다

http://sillok.histor[...]

조선왕조실록

[14]

웹사이트

청심정

http://www.cultureco[...]

[15]

서적

2004

[16]

서적

[17]

서적

2004

[18]

백과사전

창경궁

[19]

서적

한국사이야기22. 빼앗긴 들에 부는 근대화바람

한길사

2004

[20]

서적

2004

[21]

뉴스

昌慶宮 장서각 철거

동아일보

1992-11-02

[22]

서적

2004

[23]

서적

2004

[24]

서적

2004

[25]

서적

조선왕조실록사전

[26]

서적

조선왕조실록사전

[27]

간행물

단기 4242년

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com