다키아

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

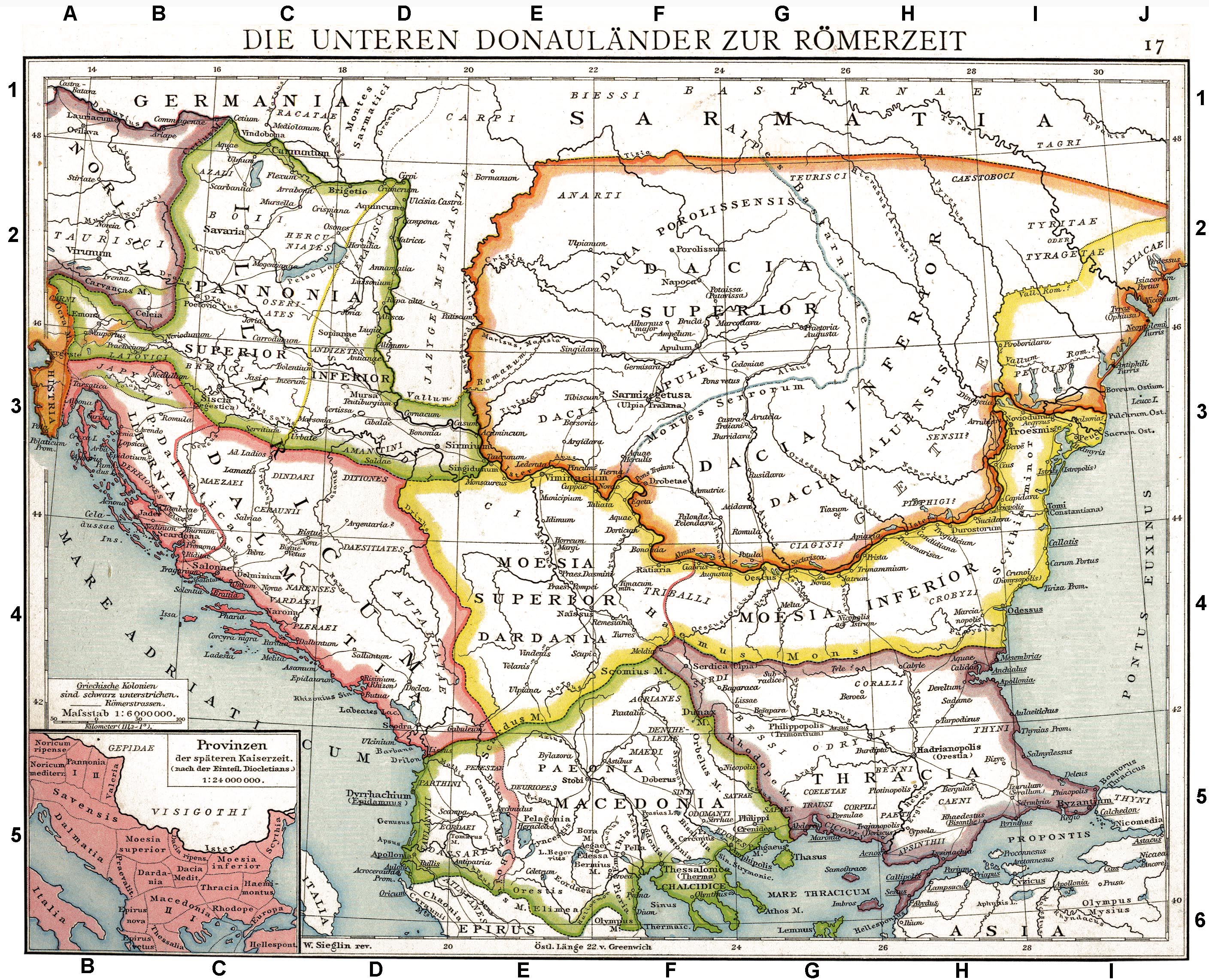

다키아는 고대 문헌에서 처음 언급된 지명으로, 현재 루마니아 지역을 중심으로 존재했던 고대 국가 및 그 주민들을 가리킨다. 다키아인들은 기원전 1세기 부레비스타 왕 시기에 통일 국가를 이루었으며, 로마 제국과 대립하다가 트라야누스 황제 시기(101-106년)에 정복되어 로마 속주로 편입되었다. 로마 지배 이후 다키아는 게르만족의 이동 경로가 되었고, 270년 로마가 철수하면서 멸망하였다. 다키아인들은 고유의 문화와 종교를 가지고 있었으며, 루마니아어에 영향을 미쳤다.

더 읽어볼만한 페이지

- 철기 시대 유럽의 나라 - 보스포로스 왕국

보스포로스 왕국은 기원전 7세기부터 흑해 북부에서 그리스 식민 도시들을 기반으로 시작되어 곡물, 모피, 노예 등을 교역하며 번영하다가 3세기 이후 쇠퇴하여 4세기 중반에 멸망한 것으로 추정된다. - 루마니아의 고대사 - 다키아 속주

다키아 속주는 트라야누스 황제가 다키아 왕국을 정복한 후 세워진 로마 제국의 속주로, 현재의 루마니아 지역에 위치하며 로마 제국의 전략적 요충지였으나, 3세기 후반 아우렐리아누스 황제가 포기하고 다뉴브 강 남쪽으로 철수했다. - 루마니아의 고대사 - 소스키티아

소 스키티아는 다뉴브 삼각주, 석호, 하류 평야에 걸쳐 스키타이족의 영향을 받은 고대 지역으로, 이후 로마 제국과 여러 유목 민족의 지배 및 충돌, 교류를 거치며 변화를 겪었다. - 다키아 - 트라야누스 원주

트라야누스 원주는 로마 황제 트라야누스의 다키아 원정을 기념하기 위해 세워진 기념 기둥으로, 나선형 부조로 그의 업적을 묘사하며 내부 계단을 통해 꼭대기까지 올라갈 수 있다. - 다키아 - 다키아 속주

다키아 속주는 트라야누스 황제가 다키아 왕국을 정복한 후 세워진 로마 제국의 속주로, 현재의 루마니아 지역에 위치하며 로마 제국의 전략적 요충지였으나, 3세기 후반 아우렐리아누스 황제가 포기하고 다뉴브 강 남쪽으로 철수했다.

2. 명칭

다키아인은 고대 그리스인들의 저술에서 처음으로 언급된다. 헤로도토스는 『역사』에서 "[게타이]는 트라키아 부족들 중 가장 고귀하고 정의로운 자들이다"라고 기록했고, 투키디데스는 『펠로폰네소스 전쟁사』에서 "[게타이]는 스키타이와 국경을 접하고 있으며, 모두 기마궁수로 무장하고 있다"라고 언급했다.[2][3]

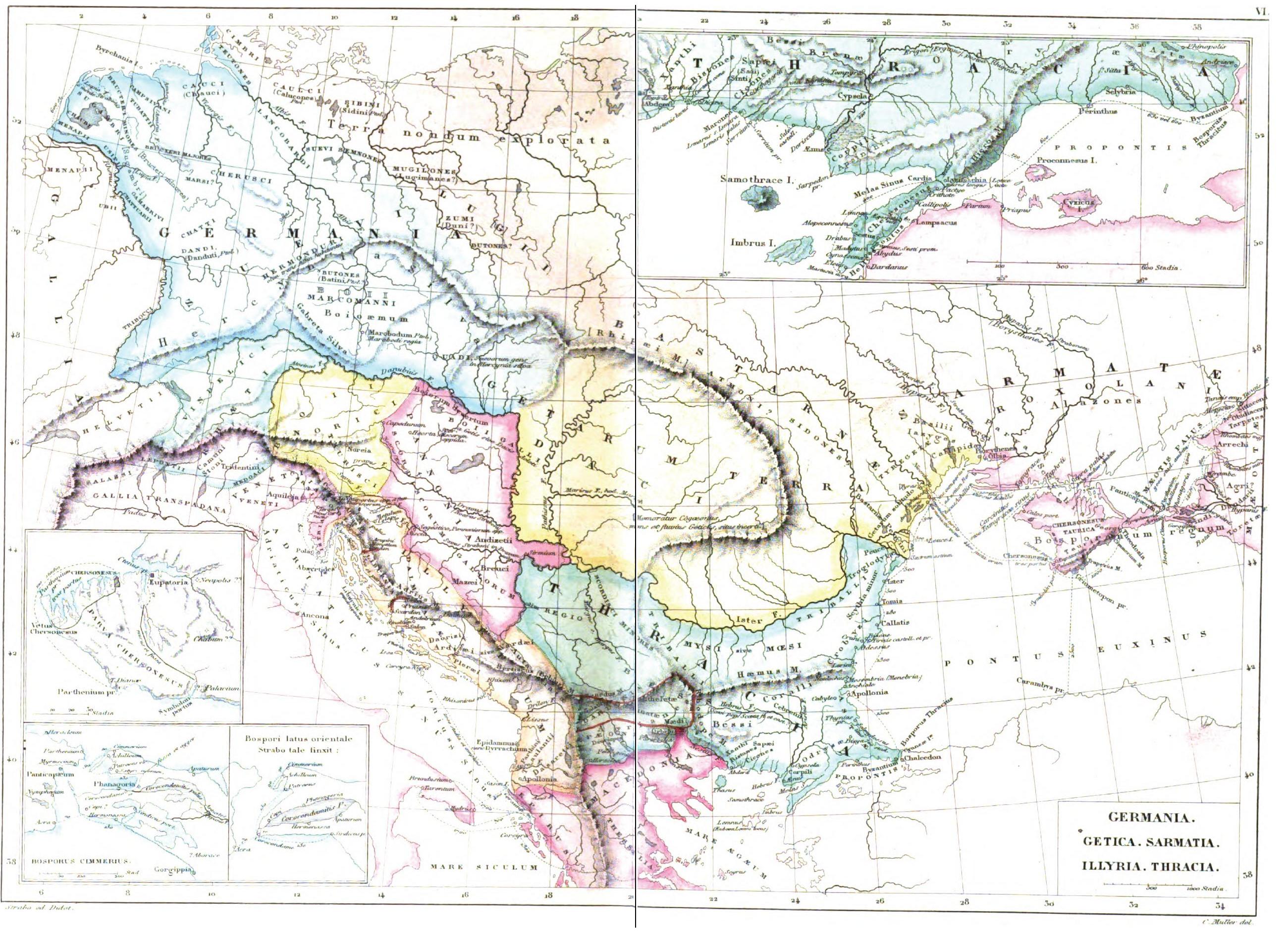

다키아인은 인도유럽어족에 속하는 언어를 사용하던 민족으로, 트라키아인의 한 갈래였다. 고대 그리스인들에게는 게타에인(Getae)으로, 고대 로마인들에게는 다키아인(Dacia)으로 알려졌다. 도나우 강을 기준으로 남쪽의 트라키아-다키아인을 트라키아인, 북쪽의 무리를 다키아인으로 불렀다. 이들은 기원전 1000년경에 이 지역으로 이주해 온 것으로 추정된다.

다키아인이라는 명칭은 바나트, 트란실바니아 지방 거주민을 가리키며, 무테니아, 도브로자 지방 거주자는 게타에인, 몰도바 지방 거주자는 카르피인(Carpi)이라고 불렸다.

헤로도토스는 스키타이에 관한 기록에서 "스키타이 왕족"이라 불리는 한 무리가 기원전 800년경 흑해 북서부 및 서부에 정착했다고 언급했다. 또한 도나우 강 남부에 거주하는 트라키아계 부족인 게타에인(Getae, "게타이"로 등장)은 기원전 500년경 아케메네스 제국 다리우스 1세에게 패하고, 기원전 350년 이후 마케도니아 왕국의 군사적 압력으로 도나우 강 북부로 이주하여 원주민과 섞여 하나의 민족을 형성했다고 한다. 이후 도나우 강 북부 거주 민족을 고대 로마인들은 "다키아-게타에인", 고대 그리스인들은 "게타에-다키아인"이라고 불렀다.

기원전 2세기, 사르마타에인의 한 갈래인 록소라니족과 야지그족이 동쪽 다른 부족의 침입을 피해 도나우 강 연안으로 이주했다. 야지그족은 고대 로마에서는 "야시(Iasi)", 프톨레마이오스 왕조이집트에서는 "야시우스(Jassius)"라고 불렸으며, 다키아 북동부에 거주했으나, 서기 20년 이후 카르파티아 산맥을 넘어 티사 강과 도나우 강 사이의 판노니아 평원에 도달했다고 한다.

2. 1. 어원

다키아인은 고대 그리스인들의 저술에서 처음으로 언급된다. 헤로도토스는 『역사』에서 "[게타이]는 트라키아 부족들 중 가장 고귀하고 정의로운 자들이다"라고 기록했고, 투키디데스는 『펠로폰네소스 전쟁사』에서 "[게타이]는 스키타이와 국경을 접하고 있으며, 모두 기마궁수로 무장하고 있다"라고 언급했다.[2][3]다키아인은 인도유럽어족에 속하는 언어를 사용하던 민족으로, 트라키아인의 한 갈래였다. 고대 그리스인들에게는 게타에인(Getae)으로, 고대 로마인들에게는 다키아인(Dacia)으로 알려졌다. 도나우 강을 기준으로 남쪽의 트라키아-다키아인을 트라키아인, 북쪽의 무리를 다키아인으로 불렀다. 이들은 기원전 1000년경에 이 지역으로 이주해 온 것으로 추정된다.

다키아인이라는 명칭은 바나트, 트란실바니아 지방 거주민을 가리키며, 무테니아, 도브로자 지방 거주자는 게타에인, 몰도바 지방 거주자는 카르피인(Carpi)이라고 불렸다.

헤로도토스의 『역사』에는 스키타이에 관한 기록이 있다. "스키타이 왕족"이라 불리는 한 무리가 기원전 800년경 흑해 북서부 및 서부에 정착했다. 헤로도토스는 도나우 강 남부에 거주하는 트라키아계 부족인 게타에인(Getae, "게타이"로 등장)도 언급했는데, 이들은 기원전 500년경 아케메네스 제국 다리우스 1세에게 패하고, 기원전 350년 이후 마케도니아 왕국의 군사적 압력으로 도나우 강 북부로 이주하여 원주민과 섞여 하나의 민족을 형성했다고 한다. 이후 도나우 강 북부 거주 민족을 고대 로마인들은 "다키아-게타에인", 고대 그리스인들은 "게타에-다키아인"이라고 불렀다.

기원전 2세기, 사르마타에인의 한 갈래인 록소라니족과 야지그족이 동쪽 다른 부족의 침입을 피해 도나우 강 연안으로 이주했다. 야지그족은 고대 로마에서는 "야시(Iasi)", 프톨레마이오스 왕조이집트에서는 "야시우스(Jassius)"라고 불렸으며, 다키아 북동부에 거주했으나, 서기 20년 이후 카르파티아 산맥을 넘어 티사 강과 도나우 강 사이의 판노니아 평원에 도달했다고 한다.

2. 2. 현대 문화에서의 사용

르노 그룹의 자회사인 S.C. Automobile Dacia S.A.는 다키아(Dacia)로도 알려진 루마니아의 자동차 제조업체로, 역사적인 다키아 왕국에서 이름을 따왔다. 매출액 기준으로 루마니아 최대 기업이며,[21] 주로 유럽과 북아프리카에서 제품을 판매한다.3. 지리적 역사

다키아인은 인도유럽어족에 속하는 언어를 사용하던 민족으로, 트라키아인의 한 갈래였다. 고대 그리스인들에게는 게타에인(Getae)으로, 고대 로마인들에게는 다키아인(Dacia)으로 알려졌다. 일반적으로 트라키아인이라고 하면 도나우 강 남쪽에 거주하던 트라키아-다키아인 중 남쪽에 거주하던 무리를 가리키고, 다키아인은 북쪽에 거주하던 무리를 가리킨다. 두 무리 모두 기원전 1000년경에 이 지역으로 이주해 온 것으로 추정된다.

다키아인이라는 명칭은 바나트 지방과 트란실바니아 지방에 거주하던 사람들을 가리키는 것이며, 무테니아 지방과 도브로자 지방의 거주자는 게타에인, 몰도바 지방의 거주자는 카르피인(Carpi)이라고 불렸다.

헤로도토스의 『역사』(제4권)에는 스키타이에 관한 기록이 있다. 스키타이인은 인도유럽어족에 속하는 언어를 사용하던 민족으로, 기원전 1세기에는 현재 흑해 북부를 중심으로 세력을 떨쳤다. 그중 "스키타이 왕족"이라고 불리는 한 무리가 기원전 800년경에 흑해 북서부 및 서부에 정착했다. 동카르파티아 산맥 서부에는 스키타이와 언어적으로 연관성이 있는 부족이 살았다. 헤로도토스는 또한 게타에인(Getae, "게타이"로 등장)에도 언급하고 있는데, 도나우 강 남부에 거주하는 트라키아계의 한 부족으로, 기원전 500년경에 아케메네스 제국 페르시아의 다리우스 1세에게 패하고, 기원전 350년 이후에는 마케도니아의 군사적 압력 하에 도나우 강 북부로 이주하여 그곳 원주민과 섞여 하나의 민족을 형성하게 되었다고 한다. 이 무렵부터 도나우 강 북부에 거주하는 민족을 고대 로마인들은 "다키아-게타에인"이라고 부르고, 고대 그리스인들은 "게타에-다키아인"이라고 부르게 되었다.

기원전 2세기가 되면, 사르마타에인의 한 갈래인 록소라니족과 야지그족이 동쪽 다른 부족의 침입을 피해 도나우 강 연안 지역으로 이주해왔다. 야지그족은 고대 로마에서는 "야시(Iasi)", 프톨레마이오스 왕조이집트에서는 "야시우스(Jassius)"라고 불리던 부족으로, 다키아 북동부에 거주했으나, 서기 20년 이후 카르파티아 산맥을 넘어 티사 강과 도나우 강 사이에 펼쳐진 판노니아 평원에 도달했다고 한다. 현재 헝가리에 있는 다르바르(Daruvár)에서는 ''municipium Iasorum'' 및 ''res publica Iasorum''이라는 글자가 새겨진 비문이 발견되었다. 그 외 루마니아의 그러디슈테(Grădişte) 등에서 발견된 고대 로마 시대의 비문으로부터 이 야시족(야지그족)이 현재 몰도바와 트란실바니아 지방에서 세력을 가지고 있었음을 알 수 있다. 당시 사르마타에인과 게타에-다키아인이 혼동되었던 것은 분명하며, 다키아가 고대 로마 제국 속주가 된 후에 설치된 수도(울피아 트라야나) 사르미제게투사 레기아(Ulpia Traiana Sarmizegetusa Regia)는 아마도 라틴어의 "Sarmis-et-Getus-a-Regia", 즉 "사르마타에인과 게타에인의 수도"라는 말에서 유래한 것으로 생각된다.

도미티아누스 황제 시대에 데케발루스는 왕을 자칭하고 로마를 공격하여 로마에 패배를 안겨주었다. 곧이어 로마가 반격을 시작하고 수 차례 다키아를 패배시키며 수도에 다다르나 수도에서의 진격이 함정에 대한 우려 등으로 지연되고, 판노니아에서 게르마니아 부족 마르코만니의 침공으로 로마군이 패배하자 도미티아누스는 독단적인 평화협정을 체결한다.[23]

이후 로마의 민중들은 도미티아누스가 다키아에서 사망한 장군 사비누스와 모이시아 총독 푸스쿠스에 대한 복수도 하지 않은 채, 전장에서 빈털터리로 돌아온 것과 다름없는 상황과 겉으로만 다키아를 종속국으로 만들고 실제로는 다키아에 많은 것을 퍼줘야 하는 불리한 협정을 체결한 것에 대해 강도 높게 비판했다. 이로 인해 도미티아누스의 인기는 더욱 하락하여 시민들의 갈채와 환호를 받기 힘들어지게 되었다. 데케발루스는 국경 방위를 위해 로마가 지원해준 돈과 장인, 전쟁 무기 등을 자신들의 사익을 위해 쓰며 중요 전략적 고지에 새 수도를 건설하고 기존의 것들을 보강하며 기반을 다져나갔다. 이후 트라야누스 집권까지 다키아는 로마에 반항하며 로마와의 관계를 더욱 악화시켜갔다.[23]

다키아는 나중에 게르만족의 이주를 1차로 막는 역할을 하였으나 지속적으로 침입, 이주하는 이민족을 막는 방법이 없자 로마가 이 지방을 지키는 것이 힘들어졌고, 결국 270년에 다키아에서 모든 로마인들을 다뉴브 강 이남으로 철수시켜 다키아 속주는 사라졌다.[23]

3. 1. 기원전 1세기

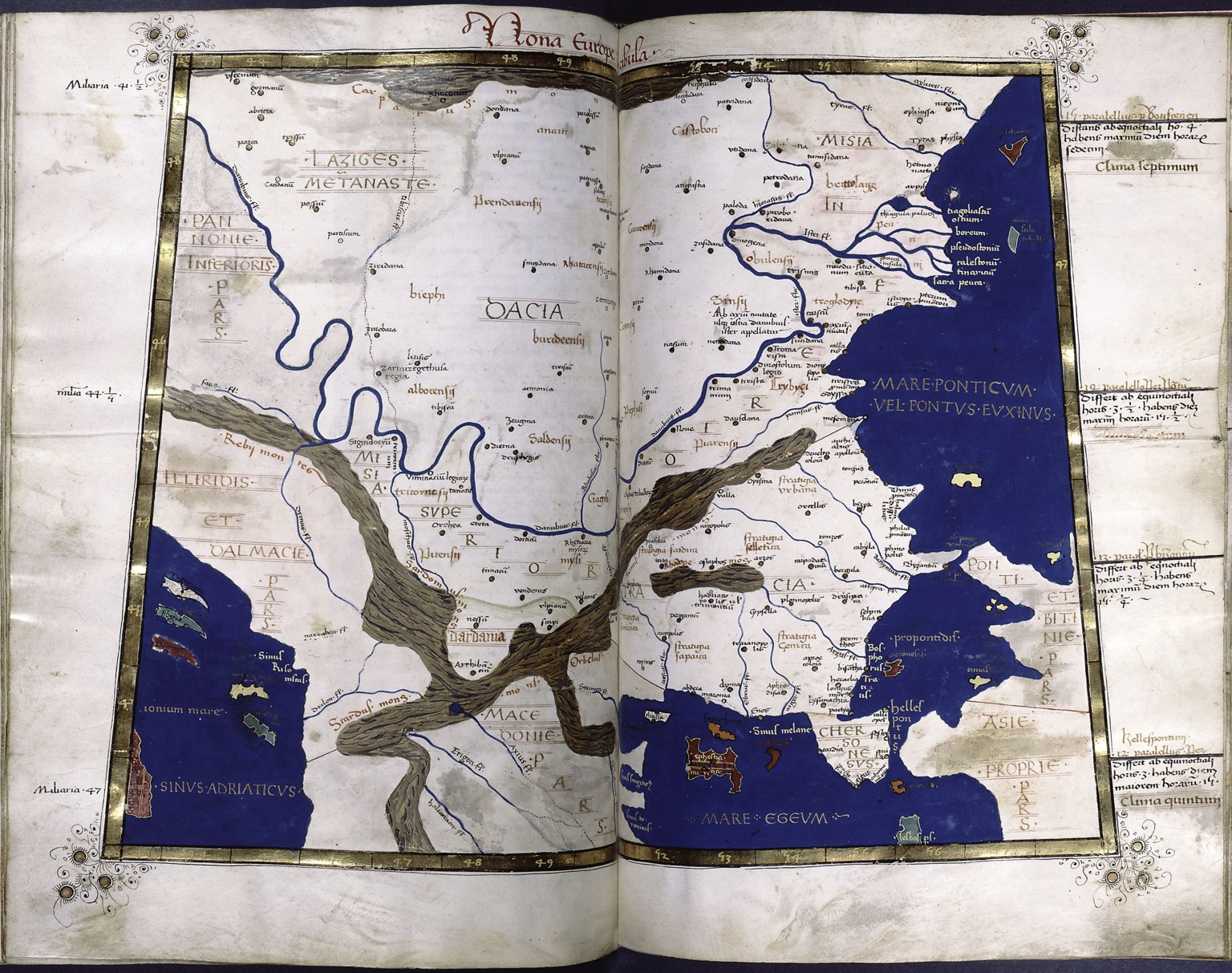

다키아인이 일찍이 다키아에 살았으며, 부레비스타가 첫 통일 국가를 세우고 수도를 카르파티아 산맥 높은 곳으로 정했다. 1세기에 사르미제게투사가 수도로 정해졌다.[23]

부레비스타(재위 기원전 82~44년) 시대의 다키아는 흑해에서 티사 강까지 뻗어 있었다.[4] 이 기간 동안 게타이족과 다키아인들은 더 넓은 영토를 정복했고, 다키아는 중부 다뉴브 강(도나우 강)에서 흑해 연안(아폴로니아와 폰티쿠스 올비아 사이)까지, 그리고 북부 카르파티아 산맥에서 발칸 산맥까지 확장되었다. 부레비스타가 기원전 44년에 사망한 후 그의 왕국은 빠르게 붕괴되었지만, 다키아인들은 여전히 상당한 세력을 유지하여 로마 영토에 자주 침입했다.[1]

기원전 2세기 중반 루보보스테스 이후 다키아는 서쪽으로 점차 진출하기 시작하여, 기원전 2세기 말에서 기원전 1세기 초에 현재 트란실바니아 지방에 살던 갈리아인들을 몰아내고 이주한 것으로 여겨진다.

그 무렵부터 점차 문헌에 "다키아인"이라는 이름이 등장하기 시작했다. 율리우스 카이사르의 『갈리아 전쟁기』에도 다키아에 대한 기록이 있다. 바스타르나에족과의 여러 차례의 항쟁과 로마 공화정과의 항쟁(기원전 112년~기원전 109년, 기원전 79년)으로 쇠약해진 다키아를 재건한 것은 부레비스타였다. 모든 다키아 부족을 통일한 부레비스타는 스트라보에 따르면 20만 명이라고도 불리는 병사를 이끌고 현재 헝가리에 거주하던 스콜디스키족과 보이족 등을 공격하여 이들 부족의 영토를 빼앗았다. 최종적으로 부레비스타는 티사 강 유역에서 다뉴브 강(도나우 강)변, 판노니아 지방과 흑해 연안까지 지배 지역을 확장했다. 같은 시기에 갈리아 전쟁을 수행했던 카이사르는 종신 독재관이 된 후 파르티아와 게르마니아와 함께 다키아의 로마 속주화를 계획했으나, 카이사르가 암살됨으로써 무산되었다.

부레비스타 사후 상속 규칙에 따라 왕국은 4개로 분할되었다. 그 후계자 중 한 명이 코티소였지만, 로마를 위협할 힘은 이미 상실한 상태였다.

3. 2. 기원후 1세기

일찍이 다키아인이 살았으며, 부레비스타가 첫 통일국가를 세우고 수도를 카르파티아산맥 높은 곳으로 정한 뒤, 1세기에 사르미제게투사가 수도로 정해졌다.[23]

도미티아누스 황제 시대에 나타난 데케발루스는 왕을 자칭하고 로마를 공격하여 로마에 패배를 안겨주었다. 곧이어 로마가 반격을 시작하고 수 차례 다키아를 패배시키며 수도에 다다르나 수도에서의 진격이 함정에 대한 우려 등으로 끌어지고 판노니아에서 게르마니아 부족 마르코만니의 침공으로 패배하자 도미티아누스는 독단적인 평화협정 체결을 한다.[23]

로마의 민중들은 도미티아누스가 다키아에서 사망한 장군 사비누스와 모이시아 총독 푸스쿠스에 대한 복수도 하지 않은 채, 전장에서 빈털터리로 돌아온 것과 다름없는 상황과 겉으로만 다키아를 종속국으로 만들고 실제로는 다키아에 많은 것을 퍼줘야 하는 불리한 협정을 체결한 것에 대해 강도 높게 비판했다. 이로 인해 도미티아누스의 인기는 더욱 하락하여 시민들의 갈채와 환호를 받기 힘들어지게 되었다. 데케발루스는 국경 방위를 위해 로마가 지원해준 돈과 장인, 전쟁 무기 등을 자신들의 사익을 위해 쓰며 중요 전략적 고지에 새 수도를 건설하고 기존의 것들을 보강하며 기반을 다져나갔다. 이후 트라야누스 집권까지 다키아는 로마에 반항하며 로마와의 관계를 더욱 악화시켜갔다.[23]

3. 3. 기원후 2세기

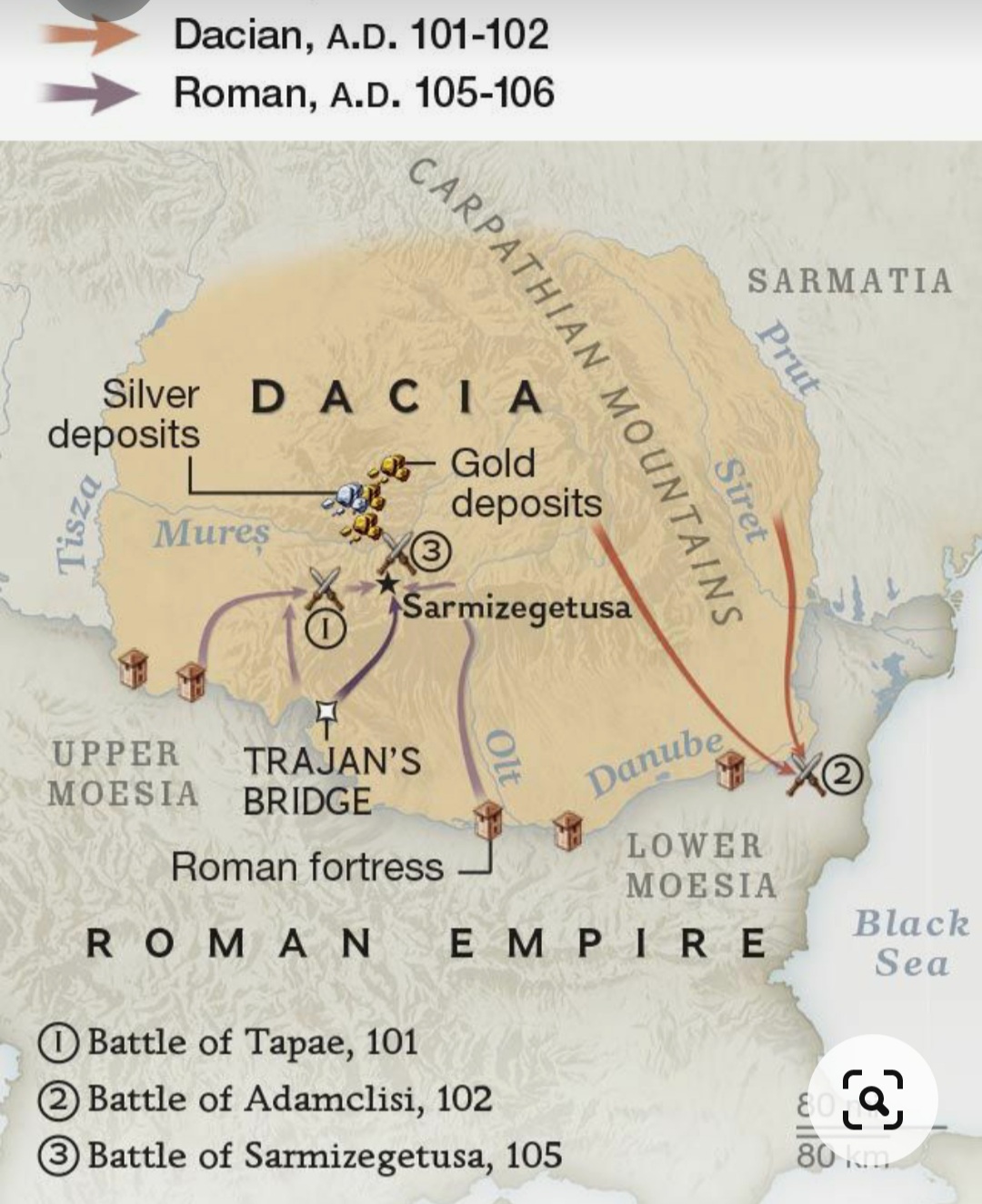

서기 85년부터 다키아는 데케발루스 왕의 통치 아래 다시 통일되었다. 로마 메시아 침공으로 메시아 총독 가이우스 옵피우스 사비누스가 사망하는 사건 이후, 로마와 다키아인 사이에 일련의 충돌이 발생했다.[1] 서기 88년 타파에에서 로마가 전략적 대승을 거두었지만, 도미티아누스 황제는 로마의 종주권을 인정하는 대가로 다키아인들에게 유리한 조건을 제시했다.[1] 그러나 트라야누스 황제는 서기 101-102년과 105-106년에 다시 전쟁을 재개했고, 이로 인해 다키아 대부분이 로마에 병합되어 로마 속주인 다키아 펠릭스로 재편되었다.[1]

서기 105-106년 트라야누스 황제의 다키아 정복 몇십 년 후에 쓰여진 프톨레마이오스의 ''지리학''에는 다키아의 경계가 포함되어 있다. 학자들의 프톨레마이오스 해석에 따르면, 다키아는 티사 강, 도나우 강, 드니스터 강 상류, 시레트 강 사이의 지역이었다. 주류 역사가들은 이 해석을 받아들인다.

프톨레마이오스는 또한 폴란드 남부 비스툴라 강(폴란드어: Wisla) 상류 분지에 있는 두 개의 다키아어 지명인 수수다바와 세티다바(사본 변형 게티다바)를 언급했다. 이것은 부레비스타의 확장의 "메아리"일 수 있다. 비스툴라 강까지 다키아어의 북쪽 확장은 서기 170-180년까지 지속된 것으로 보이며, 이때 반달족 하스딩기의 이동으로 이 북부 다키아 집단이 밀려났다. 이 다키아 집단은 구드문드 슈테에 의해 특정 다키아어 어미 "다바"를 가진 도시, 즉 세티다바와 관련이 있다.

마르코만니 전쟁(서기 166-180년) 이후, 로마 다키아 외부의 다키아 집단들이 움직이기 시작했다. 로마 다키아 인근에서 온 12,000명의 다키아인들이 "자신들의 나라에서 쫓겨났다". 그들의 고향은 티사 강 상류 지역일 수 있지만, 다른 장소도 배제할 수 없다.

후대의 로마 속주인 ''다키아 아우렐리아나''는 서기 271-275년 아우렐리아누스 황제 통치 기간 동안 로마 군대가 다키아에서 철수한 후, 이전의 메시아 수페리오르 내부에 조직되었다. 이것은 다키아 리펜시스(군사 속주)와 다키아 메디테라네아(민정 속주)로 재편되었다.

4. 주요 도시

프톨레마이오스는 다키아의 도시 이름 43개를 기록했는데, 그중 33개는 다키아어 기원으로 추정된다. 대부분은 접미사 "-dava"(정착지, 마을을 의미)가 붙어 있다. 하지만 그의 목록에 있는 다른 다키아식 이름에는 접미사가 없다(예: 자르미세게투사 레기아 = 제르미지르가). 또한 다키아어 기원의 다른 아홉 개의 이름은 라틴어화된 것으로 보인다.[1]

다키아인들의 도시는 "-dava", "-deva", -δαυα ("-dawa" 또는 "-dava", 고대 그리스어), -δεβα ("-deva", 비잔틴 그리스어), -δαβα ("-dava", 비잔틴 그리스어) 등으로 알려져 있다.

트라키아의 한 마을인 길-도바는 위치가 불명확하다.

달마티아의 도시 테르미-다우아는 아마도 "*게르미다바*"의 그리스식 형태일 것이다.

풀푸-데바(필리포폴리스)는 오늘날 불가리아의 플로브디프이다.

5. 정치

게토-다키아인들은 켈트족 보이족(Boii)이 부상하기 이전과 부레비스타 휘하 다키아인들에게 패배한 이후 티사 강 양안에 거주했다.[1] 다키아 국가는 군사-정치적 영역과 이념-종교적 영역 모두에서 카리스마 있는 지도자에 의해서만 통합된 부족 연맹으로 형성된 것으로 보인다.[2]

기원전 2세기 초, 트란실바니아(Transylvania)의 다키아 왕 루보보스테스(Rubobostes)의 통치하에, 다키아인들은 이전에 그 지역을 지배했던 켈트족(Celts)을 물리치면서 카르파티아 분지(Carpathian basin)에서 세력을 확장했다. 오롤레스(Oroles) 왕 치하의 다키아 왕국은 바스타르나이족(Bastarnae) 및 로마인들과의 갈등을 겪으며 자원이 크게 고갈되었다.[1]

부레비스타는 율리우스 카이사르와 동시대 인물로 기원전 82년부터 기원전 44년까지 게토-다키아 부족들을 통치했다.[7] 그는 군대를 재편성하고 백성의 도덕적 수준과 복종심을 높이기 위해 노력했다.[7] 그의 통치 기간 동안 다키아 왕국은 최대 규모로 확장되었으며, 흑해의 그리스 도시들도 부레비스타의 권위를 인정했다. 부레비스타는 로마 데나리우스를 통화 표준으로 채택하고, 수도를 서르미제게투사 레기아로 천도했다.[4] 카이사르는 다키아 원정을 고려했지만, 기원전 44년 그의 죽음으로 인해 계획은 무산되었다. 같은 해 부레비스타는 암살당했고, 왕국은 여러 지역으로 분열되었다.

분열된 세력 중 하나는 코티소의 국가였으며, 아우구스투스는 자신의 딸 율리아와 코티소를 약혼시키기도 했다. 다키아인들은 로마의 지배를 인정하도록 강요받았지만, 완전히 정복되지는 않았고, 독립을 유지하기 위해 메시아 주의 로마 도시들을 약탈하기도 했다.[5]

데케발루스는 서기 87년부터 106년까지 다키아를 통치했으며, 그의 이름은 "열 명의 남자만큼 강한"이라는 뜻이다.

5. 1. 루보보스테스

게토-다키아인들은 켈트족 보이족(Boii)이 부상하기 이전과 다키아의 왕 부레비스타 휘하 다키아인들에게 패배한 이후 티사 강 양안에 거주했다.[1] 다키아 국가는 군사-정치적 영역과 이념-종교적 영역 모두에서 카리스마 있는 지도자에 의해서만 통합된 부족 연맹으로 형성된 것으로 보인다.[2] 기원전 2세기 초, 오늘날 트란실바니아(Transylvania)의 다키아 왕 루보보스테스(Rubobostes)의 통치하에, 다키아인들은 이전에 그 지역을 지배했던 켈트족(Celts)을 물리치면서 카르파티아 분지(Carpathian basin)에서 그들의 세력을 확장했다.알려진 바로는 가장 오래된 게타이아인의 지도자는 드로미헤테(Dromihete 또는 Dromichaetes)(기원전 300년경)로 전해지며, 당시에는 다뉴브 강 하류 지역이 세력권이었다. 기원전 2세기 중반 루보보스테스(Rubobostes) 이후 서쪽으로 점차 진출하기 시작하여, 기원전 2세기 말에서 기원전 1세기 초에 현재 트란실바니아 지방에 살던 갈리아인들을 몰아내고 이주한 것으로 여겨진다.

5. 2. 오롤레스

기원전 2세기 전반기에 오롤레스 왕 치하에 다키아 왕국이 존재했다. 다키아인들은 바스타르나이족, 로마인들과의 갈등에서 스코르디스키족과 다르다니족을 지원했고, 이로 인해 다키아의 자원이 크게 고갈되었다.[1]5. 3. 부레비스타

부레비스타는 율리우스 카이사르와 동시대 인물로 기원전 82년부터 기원전 44년까지 게토-다키아 부족들을 통치했다.[7] 그는 군대를 재편성하고 백성의 도덕적 수준과 복종심을 높이기 위해 포도나무를 베어내고 포도주를 마시지 않도록 설득했다.[7] 그의 통치 기간 동안 다키아 왕국은 최대 규모로 확장되었다. 바스타르나이와 보이이가 정복되었고, 심지어 흑해(폰투스 엑시누스)의 올비아와 아폴로니아의 그리스 도시들도 부레비스타의 권위를 인정했다. 기원전 53년 카이사르는 다키아 영토가 헤르키니아 숲의 동쪽 경계에 있다고 언급했다.

부레비스타는 4개의 주요 부족 집단의 토착 주화 주조를 금지하고 수입하거나 복제한 로마 데나리우스를 통화 표준으로 채택했다. 그의 통치 기간 동안 부레비스타는 게토-다키아인들의 수도를 아르게다바에서 서르미제게투사 레기아로 천도했다.[4] 데케발루스 왕 시대에 전성기를 맞이한 서르미제게투사 레기아는 적어도 1세기 반 동안 다키아인들의 수도였다. 다키아인들이 매우 강력해 보였기 때문에 카이사르는 그들에 대한 원정을 고려했지만, 기원전 44년 그의 죽음으로 인해 그 계획은 무산되었다. 같은 해 부레비스타는 암살당했고, 왕국은 여러 통치자들 아래 4개(후에 5개)의 지역으로 분열되었다.

기원전 300년경 다뉴브 강 하류 지역을 세력권으로 했던 게타이아인의 지도자 드로미헤테(Dromihete 또는 Dromichaetes)가 알려져 있다. 기원전 2세기 중반 루보보스테스(Rubobostes) 이후 서쪽으로 점차 진출하기 시작하여, 기원전 2세기 말에서 기원전 1세기 초에 현재 트란실바니아 지방에 살던 갈리아인들을 몰아내고 이주한 것으로 여겨진다.

그 무렵부터 율리우스 카이사르의 『갈리아 전쟁기』를 포함한 문헌에 "다키아인"이라는 이름이 등장하기 시작했다. 바스타르나이족과의 여러 차례의 항쟁과 로마 공화정과의 항쟁(기원전 112년~기원전 109년, 기원전 79년)으로 쇠약해진 다키아를 재건한 것은 부레비스타였다. 모든 다키아 부족을 통일한 부레비스타는 스트라보에 따르면 20만 명이라고도 불리는 병사를 이끌고 현재 헝가리에 거주하던 스콜디스키족과 보이족 등을 공격하여 이들 부족의 영토를 빼앗았다. 최종적으로 부레비스타는 티사 강 유역에서 다뉴브 강변, 판노니아 지방과 흑해 연안까지 지배 지역을 확장했다. 같은 시기에 갈리아 전쟁을 수행했던 카이사르는 종신 독재관이 된 후 파르티아, 게르마니아와 함께 다키아의 로마 속주화를 계획했으나, 카이사르가 암살됨으로써 무산되었다.

부레비스타 사후 상속 규칙에 따라 왕국은 4개로 분할되었다. 그 후계자 중 한 명이 코티소였지만, 로마를 위협할 힘은 이미 상실한 상태였다.

5. 4. 코티소

아우구스투스가 자신의 다섯 살 난 딸 율리아와 약혼시킨 코티소는 이러한 세력 중 하나였다. 그는 호라티우스(Horace)의 구절("다키아의 코티소 군대를 무찔렀다", 서정시, III. 8. 18)에서 잘 알려져 있다.[5]아우구스투스 치하에서 다키아인들은 종종 언급되는데, 아우구스투스에 따르면 그들은 로마의 지배를 인정하도록 강요받았다. 그러나 그들은 결코 완전히 정복되지 않았고, 후대에 독립을 유지하기 위해 겨울 동안 얼어붙은 다뉴브 강을 건너 로마 점령하에 있던 메시아 주의 로마 도시들을 약탈할 모든 기회를 잡았다.[5]

5. 5. 데케발루스

86년 데케발루스는 다키아의 왕이 된 후, 로마 속주 메시아를 여러 차례 침입하였다. 특히 86년에는 타파에에서 로마 군단 2개를 궤멸시키는 등 로마 제국에 큰 위협이 되었다.[1]도미티아누스 황제 시기에 데케발루스는 왕을 자칭하며 로마를 공격하여 로마에 패배를 안겨주었다. 이후 로마의 반격으로 다키아가 여러 차례 패배하고 수도까지 위협받았으나, 함정 우려와 판노니아에서 게르마니아 부족 마르코만니의 침공으로 인해 도미티아누스는 독단적인 평화협정을 체결하게 된다.[23]

데케발루스는 로마가 국경 방위를 위해 지원한 돈, 장인, 전쟁 무기 등을 사적으로 유용하며, 중요 전략적 고지에 새 수도를 건설하고 기존 시설을 보강하는 등 기반을 다져나갔다. 이후 트라야누스 황제 즉위 전까지 다키아는 로마에 지속적으로 반항하며 관계를 악화시켰다.[23]

98년 트라야누스가 로마 황제에 즉위하면서 다키아에 대한 관심이 높아졌고, 101년부터 로마 제국과 다키아 사이에 전쟁(다키아 전쟁)이 발발했다. 두 차례의 전쟁 끝에 106년 로마군의 공격으로 수도 사르미제게투사가 함락되고, 데케발루스는 자살로 생을 마감했다. 이로써 다키아 왕국은 멸망하고 로마 제국의 속주('''다키아 속주''')가 되었다.[1]

6. 로마 제국과의 관계

도미티아누스 황제 시대에 데케발루스는 왕을 자칭하고 로마를 공격하여 로마에 패배를 안겨주었다. 곧이어 로마가 반격을 시작하고 수 차례 다키아를 패배시키며 수도에 다다랐으나, 수도에서의 진격이 함정에 대한 우려 등으로 지연되고 판노니아에서 게르마니아 부족 마르코만니의 침공으로 패배하자 도미티아누스는 독단적인 평화협정을 체결한다.[23]

로마 민중들은 도미티아누스의 여러 실책, 특히 다키아에서 사망한 장군 사비누스와 모이시아 총독 푸스쿠스에 대한 복수도 하지 않은 채 빈털터리로 돌아온 것과 다름없는 상황, 그리고 겉으로만 다키아를 종속국으로 만들고 실제로는 다키아에 많은 것을 제공해야 하는 불리한 협정 내용에 대해 강도 높게 비판했다. 이로 인해 도미티아누스의 인기는 더욱 하락하여 시민들의 갈채와 환호를 받기 어려워졌다.[23] 데케발루스는 국경 방위를 위해 로마가 지원해준 돈과 장인, 전쟁 무기 등을 사적으로 사용하며 중요 전략적 고지에 새 수도를 건설하고 기존 시설들을 보강하며 기반을 다져나갔다. 이후 트라야누스 집권까지 다키아는 로마에 반항하며 로마와의 관계를 더욱 악화시켰다.[23]

트라야누스가 다키아에 주목했을 때, 다키아 정복은 이미 율리우스 카이사르 시대 이전부터 로마의 의제에 있었고, 당시 로마 군대는 히스트리아 전투에서 패배한 바 있었다.

서기 85년부터 89년까지, 데케발루스 지휘하의 다키아인들은 로마와 두 차례 전쟁을 벌였다. 85년, 다키아인들은 다뉴브 강을 넘어 모이시아를 약탈했다. 87년, 코르넬리우스 푸스쿠스 지휘하에 황제 도미티아누스가 파견한 로마군은 다키아인들에게 패배했고, 코르넬리우스 푸스쿠스는 다키아 지배자 디우르파네우스의 명령에 따라 다키아인들에게 살해되었다. 이 승리 후, 디우르파네우스는 '데케발루스'라는 이름을 사용했지만, 로마는 88년 타파에 전투에서 승리하여 휴전이 이루어졌다.[8] 이듬해인 88년, 테티우스 율리아누스 지휘하의 새로운 로마군은 상당한 이점을 얻었지만, 마르코만니족에 의해 도미티아누스가 패배한 후 평화를 맺어야 했고, 다키아는 사실상 독립을 유지하게 되었다. 데케발루스는 로마의 "속국 왕" 지위를 얻었고, 로마로부터 군사 교관, 장인, 그리고 돈을 받았다.

도미티아누스의 통치의 영광을 높이고, 로마의 재정을 회복하며, 굴욕적인 조약을 끝내기 위해, 트라야누스는 다키아 정복, 데케발루스의 보물 획득, 트란실바니아의 다키아 금광 장악을 결심했다. 그의 첫 번째 원정(101-102년)의 결과는 다키아 수도 사르미제게투사의 포위 공격과 그 일부 지역의 점령이었다. 트라야누스 황제는 다키아에 대한 적대 행위를 재개했고, 여러 차례의 전투 후, 트라야누스 군대가 사르미제게투사로 진격하자, 데케발루스는 다시 한번 조건을 제시했다.

데케발루스는 그 후 몇 년 동안 권력을 재건하여 105년에 로마 수비대를 다시 공격했다. 이에 대한 대응으로 트라야누스는 다시 다키아로 진군하여, 사르미제게투사 공성전에서 다키아 수도를 공격하여 파괴했고, 패배한 다키아 왕 데케발루스는 포로가 되는 것을 피하기 위해 자살했다. 로마 속주 다키아 트라이아나로 일부 다키아가 진압되면서, 트라야누스는 파르티아 제국을 침략했다. 그의 정복으로 로마 제국은 최대 영토에 도달했다.

전쟁의 역사 일부는 카시우스 디오가 기록했다.[10] 트라야누스는 그의 승리를 기념하기 위해 로마에 트라야누스 기둥을 세웠다.[11]

86년에 다키아 왕이 된 데케발루스는 로마 속주 메시아를 여러 차례 침입하여, 86년에는 타파에에서 로마 군단 2개를 궤멸시키는 등 로마 제국에 큰 위협이 되었다. 98년에 로마 황제에 오른 트라야누스는 다키아에 대한 관심을 높였고, 101년부터 로마 제국과 다키아 사이에 전쟁(다키아 전쟁)이 시작되었다. 2차례의 전쟁 끝에 106년 로마의 공격으로 수도 살미제게투사가 함락되고, 데케발루스는 자살하여 왕국은 멸망하고 로마 제국의 속주('''다키아 속주''')가 되었다.

다키아 정복에서 아우렐리아누스 황제가 고트족에게 영토를 넘겨줄 때까지 165년 동안 로마 제국의 지배를 받았다. 그러나 실질적으로 지배를 받은 것은 다키아 중부 및 남서부 지역으로, 다키아 전체의 절반에도 미치지 못했다. 고대 로마 제국의 지배가 미치지 못한 북부 지역은 "자유 다키아"라고 불렸으며, "자유 다키아인"들이 종종 반란을 일으켰던 것으로 알려져 있다.

락탄티우스[12]에 따르면, 로마 황제 데키우스(249년~251년)는 조시무스의 기록에 따른 카르포-다키아인들로부터 로마 다키아를 회복해야 했다. "카르피족에 대한 원정을 감행했는데, 그들은 당시 다키아와 메시아를 점령하고 있었다."

그럼에도 불구하고, 특히 고트족을 중심으로 게르만족과 켈트족 왕국들은 다키아 국경으로 서서히 이동해 왔고, 한 세대 안에 이 지역을 공격하기 시작했다. 궁극적으로 고트족은 로마인들을 몰아내고 275년 아우렐리아누스 황제의 철수 이후 다키아의 "독립"을 회복하는 데 성공했다.

268~269년 나이수스에서 클라우디우스 2세(고티쿠스 막시무스)는 고트족에 대해 결정적인 승리를 거두었다. 당시 로마인들이 여전히 로마 다키아를 점령하고 있었기 때문에 고트족이 로마 속주에서 다뉴브 강을 건너지 않았다고 추정된다. 패배에서 살아남은 고트족은 다키아를 통해 탈출하려 하지 않고 트라키아를 통해 탈출했다.[13] 로마 다키아의 국경에서는 카르피족(자유 다키아인)이 여전히 강력하여 301년부터 308년까지 8년 동안 로마인들과 다섯 번의 전투를 치렀다. 로마 다키아는 275년 로마인들에 의해 다시 카르피족에게 넘겨졌고, 고트족에게 넘겨지지 않았다. 336년에도 여전히 다키아인들이 존재했고, 콘스탄티누스 대제는 그들과 싸웠다.

이 속주는 로마군에 의해 버려졌고, 에우트로피우스의 ''브레비아리움 히스토리아에 로마네''에 따르면, 다키아의 도시와 땅에서 온 로마 시민들은 메시아 내륙으로 재정착되었다.[14] 디오클레티아누스 치세(296년경)에 로마 국경을 방어하기 위해 로마인들은 다뉴브 강 양안에 요새를 건설했다.

후대의 로마 속주인 ''다키아 아우렐리아나''는 271-275년 아우렐리아누스 황제 통치 기간 동안 로마 군대가 다키아에서 철수한 후, 이전의 메시아 수페리오르 내부에 조직되었다. 이것은 다키아 리펜시스(군사 속주)와 다키아 메디테라네아(민정 속주)로 재편되었다.

6. 1. 로마의 정복 이전

일찍이 다키아인이 살았으며, 부레비스타가 첫 통일국가를 세우고 수도를 카르파티아산맥 높은 곳으로 정한 뒤, 1세기에 사르미제게투사가 수도로 정해졌다.[23]알려진 바로는 가장 오래된 게타이아인의 지도자는 드로미헤테(Dromihete 또는 Dromichaetes)(기원전 300년경)로 전해지며, 당시에는 다뉴브 강 하류 지역이 세력권이었다. 기원전 2세기 중반 루보보스테스(Rubobostes) 이후 서쪽으로 점차 진출하기 시작하여, 기원전 2세기 말에서 기원전 1세기 초에 현재 트란실바니아 지방에 살던 갈리아인들을 몰아내고 이주한 것으로 여겨진다.[23]

그 무렵부터 점차 문헌에 "다키아인"이라는 이름이 등장하기 시작하여, 예를 들어 율리우스 카이사르의 『갈리아 전쟁기』에도 기록되었다. 바스타르나에족과의 여러 차례의 항쟁과 로마 공화정과의 항쟁(기원전 112년~기원전 109년, 기원전 79년)으로 쇠약해진 다키아를 재건한 것은 부레비스타였다. 모든 다키아 부족을 통일한 부레비스타는 스트라보에 따르면 20만 명이라고도 불리는 병사를 이끌고 현재 헝가리에 거주하던 스콜디스키족과 보이족 등을 공격하여 이들 부족의 영토를 빼앗았다. 최종적으로 부레비스타는 티사 강 유역에서 다뉴브 강변, 판노니아 지방과 흑해 연안까지 지배 지역을 확장했다. 같은 시기에 갈리아 전쟁을 수행했던 카이사르는 종신 독재관이 된 후 파르티아와 게르마니아와 함께 다키아의 로마 속주화를 계획했으나, 카이사르가 암살됨으로써 무산되었다.[23]

부레비스타 사후 상속 규칙에 따라 왕국은 4개로 분할되었다. 그 후계자 중 한 명이 코티소(:en:Cotiso)였지만, 로마를 위협할 힘은 이미 상실한 상태였다.[23]

도미티아누스 황제 시대에 나타난 데케발루스는 왕을 자칭하고 로마를 공격하여 로마에 패배를 안겨주었다. 곧이어 로마가 반격을 시작하고 수 차례 다키아를 패배시키며 수도에 다다르나 수도에서의 진격이 함정에 대한 우려 등으로 끌어지고 판노니아에서 게르마니아 부족 마르코만니의 침공으로 패배하자 도미티아누스는 독단적인 평화협정 체결을 한다.[23]

로마의 민중들은 다키아에서 사망한 장군 사비누스와 모이시아 총독 푸스쿠스에 대한 복수도 하지 않은 채, 도미티아누스가 전장에서 빈털터리로 돌아온 것과 다름없는 상황과 겉으로만 다키아를 종속국으로 만들고 실제로는 다키아에 많은 것을 퍼줘야 하는 불리한 협정을 맺은 것에 대해 강도 높게 비판했다. 데케발루스는 국경 방위를 위해 로마가 지원해준 돈과 장인, 전쟁 무기 등을 자신들의 사익을 위해 쓰며 중요 전략적 고지에 새 수도를 건설하고 기존의 것들을 보강하며 기반을 쌓아갔다. 이후 트라야누스 집권까지 다키아는 로마에 반항하며 로마와의 관계를 더욱 악화시켜갔다.[23]

6. 2. 로마의 정복

도미티아누스 황제 시대에 데케발루스는 왕을 자칭하고 로마를 공격하여 로마에 패배를 안겨주었다. 곧이어 로마가 반격을 시작하고 수 차례 다키아를 패배시키며 수도에 다다르나 수도에서의 진격이 함정에 대한 우려 등으로 끌어지고 판노니아에서 게르마니아 부족 마르코만니의 침공으로 패배하자 도미티아누스는 독단적인 평화협정 체결을 한다.[23]로마 민중들은 도미티아누스가 다키아에서 사망한 장군 사비누스와 모이시아 총독 푸스쿠스에 대한 복수도 하지 않은 채, 전장에서 빈털터리로 돌아온 것과 다름없는 상황과 겉으로만 다키아를 종속국으로 만들고 실제로는 다키아에 많은 것을 퍼줘야 하는 불리한 협정을 체결한 것에 대해 강하게 비판했다. 이로 인해 도미티아누스의 인기는 더욱 하락하여 시민들의 갈채와 환호를 받기 힘들어졌다. 데케발루스는 국경 방위를 위해 로마가 지원해준 돈과 장인, 전쟁 무기 등을 자신의 사익을 위해 사용하며 중요 전략적 고지에 새 수도를 건설하고 기존의 것들을 보강하며 기반을 다져나갔다. 이후 트라야누스 집권까지 다키아는 로마에 반항하며 로마와의 관계를 더욱 악화시켰다.[23]

트라야누스가 다키아에 주목했을 때, 다키아 정복은 이미 율리우스 카이사르 시대 이전부터 로마의 의제에 있었고, 당시 로마 군대는 히스트리아 전투에서 패배한 바 있었다.

서기 85년부터 89년까지, 데케발루스 지휘하의 다키아인들은 로마와 두 차례 전쟁을 벌였다. 서기 85년, 다키아인들은 다뉴브 강을 넘어 모이시아를 약탈했다. 서기 87년, 코르넬리우스 푸스쿠스 지휘하에 황제 도미티아누스가 파견한 로마군은 다키아인들에게 패배했고, 코르넬리우스 푸스쿠스는 다키아 지배자 디우르파네우스의 명령에 따라 다키아인들에게 살해되었다. 이 승리 후, 디우르파네우스는 '데케발루스'라는 이름을 사용했지만, 로마는 서기 88년 타파에 전투에서 승리하여 휴전이 이루어졌다.[8] 이듬해인 서기 88년, 테티우스 율리아누스 지휘하의 새로운 로마군은 상당한 이점을 얻었지만, 마르코만니족에 의해 도미티아누스가 패배한 후 평화를 맺어야 했고, 다키아는 사실상 독립을 유지하게 되었다. 데케발루스는 로마의 "속국 왕" 지위를 얻었고, 로마로부터 군사 교관, 장인, 그리고 돈을 받았다. 도미티아누스는 전쟁에서 노예를 얻지 못했기 때문에 다키아 의상을 입은 이탈리아 농민들을 로마로 데려왔다.[9]

도미티아누스의 통치의 영광을 높이고, 로마의 재정을 회복하며, 굴욕적인 조약을 끝내기 위해, 트라야누스는 다키아 정복, 데케발루스의 보물 획득, 트란실바니아의 다키아 금광 장악을 결심했다. 그의 첫 번째 원정(101-102년)의 결과는 다키아 수도 사르미제게투사의 포위 공격과 그 일부 지역의 점령이었다. 트라야누스 황제는 다키아에 대한 적대 행위를 재개했고, 여러 차례의 전투 후, 트라야누스 군대가 사르미제게투사로 진격하자, 데케발루스는 다시 한번 조건을 제시했다.

데케발루스는 그 후 몇 년 동안 권력을 재건하여 서기 105년에 로마 수비대를 다시 공격했다. 이에 대한 대응으로 트라야누스는 다시 다키아로 진군하여, 사르미제게투사 공성전에서 다키아 수도를 공격하여 파괴했고, 패배한 다키아 왕 데케발루스는 포로가 되는 것을 피하기 위해 자살했다. 로마 속주 다키아 트라이아나로 일부 다키아가 진압되면서, 트라야누스는 파르티아 제국을 침략했다. 그의 정복으로 로마 제국은 최대 영토에 도달했다. 이 시대의 동쪽 로마 국경은 속국 시스템을 통해 간접적으로 통치되었고, 서쪽보다 직접적인 군사 작전이 적었다.

전쟁의 역사 일부는 카시우스 디오가 기록했다.[10] 트라야누스는 그의 승리를 기념하기 위해 로마에 트라야누스 기둥을 세웠다.[11]

86년에 다키아 왕이 된 데케발루스는 로마 속주 메시아를 여러 차례 침입하여, 86년에는 타파에에서 로마 군단 2개를 궤멸시키는 등 로마 제국에 큰 위협이 되었다.

98년에 로마 황제에 오른 트라야누스는 다키아에 대한 관심을 높였고, 101년부터 로마 제국과 다키아 사이에 전쟁(다키아 전쟁)이 시작되었다. 2차례의 전쟁 끝에 106년 로마의 공격으로 수도 살미제게투사가 함락되고, 데케발루스는 자살하여 왕국은 멸망하고 로마 제국의 속주('''다키아 속주''')가 되었다.

6. 3. 로마 속주 시대

도미티아누스 황제 시대에 데케발루스는 왕을 자칭하고 로마를 공격하여 로마에 패배를 안겨주었다. 곧이어 로마가 반격을 시작하고 수 차례 다키아를 패배시키며 수도에 다다랐으나, 수도에서의 진격이 함정에 대한 우려 등으로 지연되고 판노니아에서 게르마니아 부족 마르코만니의 침공으로 패배하자 도미티아누스는 독단적인 평화협정을 체결한다.[23]로마 민중들은 도미티아누스의 여러 실책, 특히 다키아에서 사망한 장군 사비누스와 모이시아 총독 푸스쿠스에 대한 복수도 하지 않은 채 빈털터리로 돌아온 것과 다름없는 상황, 그리고 겉으로만 다키아를 종속국으로 만들고 실제로는 다키아에 많은 것을 제공해야 하는 불리한 협정 내용에 대해 강도 높게 비판했다. 이로 인해 도미티아누스의 인기는 더욱 하락하여 시민들의 갈채와 환호를 받기 어려워졌다.[23] 데케발루스는 국경 방위를 위해 로마가 지원해준 돈과 장인, 전쟁 무기 등을 사적으로 사용하며 중요 전략적 고지에 새 수도를 건설하고 기존 시설들을 보강하며 기반을 다져나갔다. 이후 트라야누스 집권까지 다키아는 로마에 반항하며 로마와의 관계를 더욱 악화시켰다.[23]

86년 데케발루스는 다키아 왕이 된 후 로마 속주 메시아를 여러 차례 침입하였고, 86년에는 타파에에서 로마 군단 2개를 궤멸시키는 등 로마 제국에 큰 위협이 되었다.

98년 로마 황제에 오른 트라야누스는 다키아에 대한 관심을 높였고, 101년부터 로마 제국과 다키아 사이에 전쟁이 시작되었다(다키아 전쟁). 두 차례의 전쟁 끝에 106년 로마의 공격으로 수도 살미제게투사가 함락되고 데케발루스는 자살하여 왕국은 멸망하고 로마 제국의 속주('''다키아 속주''' (Dacia))가 되었다.[23] 현재 루마니아의 공식적인 역사관인 「다키아-로마 역사관」에서는 로마 제국의 지배하에서 다키아인들이 로마화되어 라틴계 언어를 사용하는 루마니아인의 조상이 되었다고 주장한다.

다키아 정복부터 아우렐리아누스 황제가 고트족에게 영토를 넘겨줄 때까지 165년 동안 로마 제국의 지배를 받았다. 그러나 실질적으로 지배를 받은 것은 다키아 중부 및 남서부 지역으로, 다키아 전체의 절반에도 미치지 못했다. 고대 로마 제국의 지배가 미치지 못한 북부 지역은 "자유 다키아"라고 불렸으며, "자유 다키아인"들이 종종 반란을 일으켰던 것으로 알려져 있다.[23]

85년부터 다키아는 다시 데케발루스 왕의 통치 아래 통일되었다. 로마 메시아 침공으로 메시아 총독 가이우스 옵피우스 사비누스가 사망하는 사건 이후, 로마와 다키아인 사이에 일련의 충돌이 발생했다. 88년 타파에에서 로마가 전략적 대승을 거두었지만, 도미티아누스 황제는 로마의 종주권을 인정하는 대가로 다키아인들에게 유리한 조건을 제시했다. 그러나 트라야누스 황제는 101-102년과 105-106년에 다시 전쟁을 재개했고, 이로 인해 다키아 대부분이 로마에 병합되어 로마 속주인 다키아 펠릭스로 재편되었다.[1]

락탄티우스[12]에 따르면, 로마 황제 데키우스(249년~251년)는 조시무스의 기록에 따른 카르포-다키아인들로부터 로마 다키아를 회복해야 했다. "카르피족에 대한 원정을 감행했는데, 그들은 당시 다키아와 메시아를 점령하고 있었다."

그럼에도 불구하고, 특히 고트족을 중심으로 게르만족과 켈트족 왕국들은 다키아 국경으로 서서히 이동해 왔고, 한 세대 안에 이 지역을 공격하기 시작했다. 궁극적으로 고트족은 로마인들을 몰아내고 275년 아우렐리아누스 황제의 철수 이후 다키아의 "독립"을 회복하는 데 성공했다.

268~269년 나이수스에서 클라우디우스 2세(고티쿠스 막시무스)는 고트족에 대해 결정적인 승리를 거두었다. 당시 로마인들이 여전히 로마 다키아를 점령하고 있었기 때문에 고트족이 로마 속주에서 다뉴브 강을 건너지 않았다고 추정된다. 패배에서 살아남은 고트족은 다키아를 통해 탈출하려 하지 않고 트라키아를 통해 탈출했다.[13] 로마 다키아의 국경에서는 카르피족(자유 다키아인)이 여전히 강력하여 301년부터 308년까지 8년 동안 로마인들과 다섯 번의 전투를 치렀다. 로마 다키아는 275년 로마인들에 의해 다시 카르피족에게 넘겨졌고, 고트족에게 넘겨지지 않았다. 336년에도 여전히 다키아인들이 존재했고, 콘스탄티누스 대제는 그들과 싸웠다.

이 속주는 로마군에 의해 버려졌고, 에우트로피우스의 ''브레비아리움 히스토리아에 로마네''에 따르면, 다키아의 도시와 땅에서 온 로마 시민들은 메시아 내륙으로 재정착되었다.[14] 디오클레티아누스 치세(296년경)에 로마 국경을 방어하기 위해 로마인들은 다뉴브 강 양안에 요새를 건설했다.

후대의 로마 속주인 ''다키아 아우렐리아나''는 271-275년 아우렐리아누스 황제 통치 기간 동안 로마 군대가 다키아에서 철수한 후, 이전의 메시아 수페리오르 내부에 조직되었다. 이것은 다키아 리펜시스(군사 속주)와 다키아 메디테라네아(민정 속주)로 재편되었다.

7. 로마 이후의 다키아

다키아인이 일찍이 거주하였고, 부레비스타가 첫 통일 국가를 세우고 카르파티아산맥 높은 곳에 수도를 정한 뒤, 1세기에 사르미제게투사가 수도로 정해졌다.

도미티아누스 황제 시대에 나타난 데케발루스는 왕을 자칭하고 로마를 공격하여 로마에 패배를 안겨주었다. 곧이어 로마가 반격을 시작하고 수 차례 다키아를 패배시키며 수도에 다다랐으나, 수도에서의 진격이 함정에 대한 우려 등으로 지연되고 판노니아에서 게르마니아 부족 마르코만니의 침공으로 패배하자 도미티아누스는 독단적인 평화협정 체결을 한다.

도미티아누스의 여러 실책을 본 로마의 민중들은 다키아에서 사망한 장군 사비누스와 모이시아 총독 푸스쿠스에 대한 복수도 하지 않은 채, 전장에서 빈털터리로 돌아온 것과 다름없는 상황과 겉으로만 다키아를 종속국으로 만들고 실제로는 다키아에 이득을 주는 불합리한 협정 내용을 강도 높게 비판하였다. 이로 인해 도미티아누스의 인기는 더욱 하락하여 시민들의 갈채와 환호를 받기 힘들어지게 된다. 데케발루스는 국경 방위를 위해 로마가 지원해준 돈과 장인, 전쟁 무기 등을 자신들의 사익을 위해 쓰며 중요 전략적 고지에 새 수도를 건설하고 기존의 것들을 보강하며 기반을 다져갔다. 이후 트라야누스 집권까지 다키아는 로마에 반항하며 로마와의 관계를 더욱 악화시켜갔다.

다키아는 나중에 게르만족의 이주를 1차로 막는 역할을 하였으나, 지속적으로 침입, 이주하는 이민족을 막는 것이 어려워지자 로마는 이 지방을 지키는 것이 힘들어졌다. 결국 270년에 다키아에서 모든 로마인들을 다뉴브강 이남으로 철수시켜 다키아 속주는 사라졌다.[23]

로마인들이 고대 다키아 왕국을 정복하고 파괴했지만, 상당 부분의 땅은 로마 제국의 권위 밖에 남아 있었다. 또한 정복은 이 지역의 세력균형을 바꾸었고, 게르만족과 켈트족 부족들과 왕국들의 로마 제국에 대한 새로운 동맹의 촉매제가 되었다. 그러나 로마 제국의 체제가 제공하는 물질적인 이점은 생존한 귀족들에게 매력적이었다. 그 후 많은 다키아인들은 로마화되었다(루마니아인의 기원 참조). 서기 183년, 다키아에서 전쟁이 발발했다. 자세한 내용은 거의 알려져 있지 않지만, 황제 코모두스의 왕위를 놓고 경쟁할 두 명의 인물, 클로디우스 알비누스와 페스켄니우스 니게르가 모두 이 전투에서 두각을 나타낸 것으로 보인다.

락탄티우스[12]에 따르면, 로마 황제 데키우스(서기 249~251년)는 조시무스의 기록에 따른 카르포-다키아인들로부터 로마 다키아를 회복해야 했다. "카르피족에 대한 원정을 감행했는데, 그들은 당시 다키아와 메시아를 점령하고 있었다."

그럼에도 불구하고, 특히 고트족을 중심으로 게르만족과 켈트족 왕국들은 다키아 국경으로 서서히 이동해 왔고, 한 세대 안에 이 지역을 공격하기 시작했다. 궁극적으로 고트족은 로마인들을 몰아내고 서기 275년 아우렐리아누스 황제의 철수 이후 다키아의 "독립"을 회복하는 데 성공했다.

서기 268~269년 나이수스에서 클라우디우스 2세(고티쿠스 막시무스)는 고트족에 대해 결정적인 승리를 거두었다. 당시 로마인들이 여전히 로마 다키아를 점령하고 있었기 때문에 고트족이 로마 속주에서 다뉴브 강을 건너지 않았다고 추정된다. 패배에서 살아남은 고트족은 다키아를 통해 탈출하려 하지 않고 트라키아를 통해 탈출했다.[13] 로마 다키아의 국경에서는 카르피족(자유 다키아인)이 여전히 강력하여 서기 301년부터 308년까지 8년 동안 로마인들과 다섯 번의 전투를 치렀다. 로마 다키아는 서기 275년 로마인들에 의해 다시 카르피족에게 넘겨졌고, 고트족에게 넘겨지지 않았다. 서기 336년에도 여전히 다키아인들이 존재했고, 콘스탄티누스 대제는 그들과 싸웠다.

이 속주는 로마군에 의해 버려졌고, 에우트로피우스의 ''브레비아리움 히스토리아에 로마네''에 따르면, 다키아의 도시와 땅에서 온 로마 시민들은 메시아 내륙으로 재정착되었다.[14] 디오클레티아누스 치세(서기 296년경)에 로마 국경을 방어하기 위해 로마인들은 다뉴브 강 양안에 요새를 건설했다.

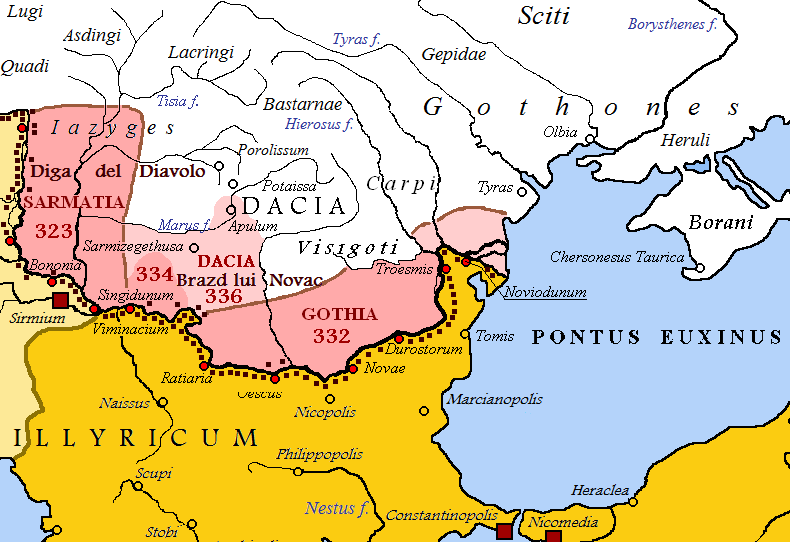

328년, 콘스탄티누스 대제는 수키다바(오늘날 루마니아의 코라비아)에 콘스탄티누스 다리(다뉴브 강)를 개통하였는데, 이는 아우렐리아누스 치세에 버려진 다키아 주를 재정복하려는 희망에서였다. 332년 늦겨울, 콘스탄티누스는 사르마티아족과 함께 고트족에 대한 원정을 수행했다. 악천후와 식량 부족으로 고트족은 큰 피해를 입었고, 전해지는 바에 따르면 10만 명 가까이 사망한 후에야 로마에 항복했다. 이 승리를 기념하여 콘스탄티누스는 "최고의 고트 정복자"라는 칭호를 취하고, 정복한 영토를 고티아라는 새로운 속주로 선포했다.[15] 334년, 사르마티아 평민들이 지도자들을 타도한 후, 콘스탄티누스는 그 부족에 대한 원정을 이끌었다. 그는 전쟁에서 승리하여 지역에 대한 지배권을 확장했는데, 이는 이 지역에서 발견된 진영과 요새의 유적이 증명한다.[16] 콘스탄티누스는 일부 사르마티아 망명자들을 일리리아와 로마 지역의 농민으로 재정착시키고, 나머지는 군대에 징집했다. 다키아의 새로운 국경은 노박의 밭 선을 따라 형성되었고, 히노바 군사 기지, 루시다바, 피에트로아셀레 군사 기지가 이를 지원했다. 로마 제국의 국경선은 티리히나-벌보시 군사 기지 북쪽을 지나 드니스터 강 근처의 사식 석호에서 끝났다.[17] 콘스탄티누스는 336년에 "최고의 다키아 정복자"라는 칭호를 취했다.[18]

300년 이전에 로마인들은 디에르나와 오늘날 바나트에 있는 다뉴브 강 북쪽의 다른 지역에 작은 요새를 세웠다. 그 광범위한 지역에서는 주로 청동으로 만들어진 당시의 로마 동전들이 발견되었다. 훈족은 440년대에 드로베타와 수키다바를 파괴했지만, 요새들은 유스티니아누스 1세 황제 치세에 복원되었다. 6세기 전반기의 동로마 제국 동전들은 올테니아 지역에서 상당한 군사적 존재감을 시사하는데, 이 지역은 로마 전통의 형태를 가진 도자기가 압도적으로 많은 것으로 특징지어진다.

트라야누스의 다키아가 버려진 후에도 하부 도나우 강과 흑해 사이의 영토(오늘날 루마니아의 도브로게아)는 로마 제국의 완전한 일부로 남아 있었다. 약 293년경 소키아 미노르라는 이름으로 별도의 속주로 개편되었다.

소키아 미노르에 기독교 공동체가 존재했던 것은 디오클레티아누스 황제 시대에 명백해졌다. 그와 동료 황제들은 제국 전역에서 기독교인들을 박해하도록 명령했고, 303년에서 313년 사이에 많은 사람들이 사망했다. 콘스탄티누스 1세 황제 시대에는 다뉴브 강을 가로지르는 다리가 수키다바에 건설되었고, 새로운 요새(콘스탄티아나 다프네)가 건설되었으며, 올테니아의 고대 도로가 수리되었다. 최소한 369년에는 하부 도나우 강이 다시 제국의 북쪽 경계가 되었는데, 발렌스 황제가 고트족의 지도자 아타나리크를 강 한가운데서 배를 타고 만났기 때문이다. 아타나리크는 "로마 땅을 밟지 않겠다"는 맹세를 했었다.[19]

동로마 제국 황제들이 발칸 반도의 평화를 유지하기 위해 이웃 민족들에게 매년 세금을 지불했음에도 불구하고, 아바르인들은 580년대부터 소키아 미노르를 정기적으로 침략했다. 로마인들은 596년 또는 597년에 수키다바를 버렸지만, 침입자들에게 저항한 소키아 미노르의 마지막 도시인 토미스는 704년에 함락되었다.

트라야누스 정복 이전 다키아에 속했던 트란실바니아와 바나트 북부는 270년대부터 로마 제국과 직접적인 접촉이 없었다. 이후 수십 년 동안 이 지역이 침략당했다는 증거는 없다. 아풀룸과 울피아 트라이아나 사르미제게투사를 포함한 도시와 주변 지역은 계속 거주되었지만 도시 지역은 축소되었다. 포롤리숨, 포타이사 등의 정착지에 지역 기독교 공동체가 존재했을 것으로 추정된다. 반면, "키-로" 기호와 다른 기독교 상징이 있는 토기 등의 증거는 고고학자 헤인즈와 핸슨에 따르면 "불분명하고 제대로 이해되지 않고 있다".

3세기 후반 베지드, 메디아슈 및 다른 트란실바니아 정착지의 묘지에서 발견된 항아리는 카르파티아 산맥 동쪽 유적지와 명확한 유사성을 보여주는데, 이는 카르피족이 이웃 지역에서 전 속주에 처음으로 새롭게 이주해 온 사람들이었음을 시사한다. 고트족의 압력을 받은 다른 카르피족 집단들도 고향을 떠나 300년경 로마 제국으로 피난처를 찾았다. 그럼에도 불구하고 "카르포-다키아인"은 379년까지 "훈족과 섞인" 민족으로 분류되었다.[20] 바나트의 사르마티아인은 로마 제국과 동맹 관계였으며, 332년 고트족(그들의 적)에 대한 로마의 침략으로 입증된다. 사르마티아인들은 379년에 제국에 들어왔지만, 다른 사르마티아인 집단들은 460년대까지 티사 평원에 남아 있었다.

로마인들이 떠난 후 350년경, 다키아에는 비크토할리족, 타이팔족, 그리고 테르빙기족이 거주하고 있었던 것으로 언급된다. 고고학적 증거에 따르면 게피드족이 타이팔족과 테르빙기족과 트란실바니아를 두고 다툼을 벌였다고 한다. 고트족으로부터 독립했던 타이팔족은 로마의 연합부족이 되었고, 이로부터 올테니아에 정착할 권리를 얻었다.

376년, 이 지역은 훈족에게 정복당했고, 453년 아틸라가 죽을 때까지 훈족의 지배를 받았다. 아르다리크가 지배했던 게피드족은 이 지역을 근거지로 삼았으나, 566년 롬바르드족에 의해 멸망했다. 롬바르드족은 이 지역을 버렸고, 아바르족이 6세기 후반부터 230년 동안 지배하다가 791년 샤를마뉴에 의해 멸망했다. 동시에 슬라브족이 도착했다.

86년에 다키아 왕이 된 데케발루스는 로마 속주 메시아를 여러 차례 침입하여, 86년에는 타파에에서 로마 군단 2개를 궤멸시키는 등 로마 제국에 큰 위협이 되었다.

98년에 로마 황제에 오른 트라야누스는 다키아에 대한 관심을 높였고, 101년부터 로마 제국과 다키아 사이에 전쟁이 시작되었다(다키아 전쟁). 2차례의 전쟁 끝에 106년 로마의 공격으로 수도 살미제게투사가 함락되고, 데케발루스는 자살하여 왕국은 멸망하고 로마 제국의 속주('''다키아 속주''')가 되었다. 현재 루마니아의 공식적인 역사관인 다키아-로마 역사관에서는 로마 제국의 지배하에서 다키아인들이 로마화되어 라틴계 언어를 사용하는 루마니아인의 조상이 되었다는 주장을 하고 있다.

다키아 정복에서 아우렐리아누스 황제가 고트족에게 영토를 넘겨줄 때까지 165년 동안 로마 제국의 지배하에 있었다. 그러나 실질적으로 지배를 받은 것은 다키아 중부 및 남서부 지역으로, 다키아 전체의 절반에도 미치지 못했다. 고대 로마 제국의 지배가 미치지 못한 북부 지역은 "자유 다키아"라고 불렸으며, "자유 다키아인"들이 종종 반란을 일으켰던 것으로 알려져 있다.

이후의 역사에 대해서는 루마니아의 역사를 참조하라.

8. 문화

다키아의 문화는 크게 언어, 사회, 경제, 종교의 네 가지 측면으로 살펴볼 수 있다.

언어다키아인들은 인도유럽어족에 속하는 언어를 사용했으며, 트라키아인의 한 갈래였다. 고대 그리스인들은 이들을 게타에인(Getae)으로, 고대 로마인들은 다키아인(Dacia)으로 불렀다. 도나우 강 남쪽에 거주하던 트라키아-다키아인 중 남쪽 무리를 트라키아인, 북쪽 무리를 다키아인이라고 일반적으로 칭한다.

다키아어로 기록된 비문은 현재까지 발견되지 않아, 그 전모를 파악하기는 매우 어렵다. 라틴어와 다소 유사하여 로마화가 빠르게 진행되었다는 설이 있지만, 신빙성은 낮다. 루마니아어 단어 중 약 70개 정도가 다키아어에서 기원한 것으로 추정되며, 알바니아어와 공통되는 단어도 보인다.

- baiat (남자)

- brad (전나무)

- buze (입술)

- copac (나무)

- groapa (구멍)

사회다키아 사회는 타라보스테스(Tarabostes)라 불리는 특권 계급과 Comati라 불리는 자유 농민, 두 계층으로 구성되었다. 특권 계급은 극소수였으며, 이들은 후대에 등장하는 보이에리(Boieri)(루마니아의 귀족 계급)의 전신으로 여겨진다. 군대의 대부분은 일반 농민이나 장인 등(capillati)으로 구성되었으며, 이들은 전통적으로 머리카락을 길게 길렀다.

경제다키아에서 가장 번성했던 것은 농업으로, 곡물과 과일을 재배하고 소와 양을 사육했다. 양봉도 이루어졌다.[1] 말은 주로 짐 운반에 사용되었지만, 다키아인들이 기른 말은 전투마로서도 매우 유명했다.[1]

트란실바니아 지방에서는 금광과 은광 채굴이 활발했으며, 고대 그리스 및 로마 화폐가 다량 출토되어 활발한 무역이 이루어졌음을 알 수 있다.[1]

최근 고고학적 조사에서 정교하게 가공된 금속 장신구가 다수 발견되었는데, 다키아인들은 이러한 기술을 켈트족이나 고대 그리스인들로부터 배운 것으로 추정된다.[1]

종교다키아인들은 "영혼 불멸" 사상을 믿었으며, "죽음"은 단지 삶의 공간이 변화하는 것일 뿐이라고 여겼다. 최고 사제는 대지를 지배하는 최고 신 자르목시스(Zalmoxis/Zamolxis)와 동격으로 여겨졌으며, 왕의 고문 역할도 수행했다. 자르목시스 신 외에도 게벨레이지스(Gebeleizis)와 벤디스(Bendis)가 숭배받았다.

8. 1. 종교

다키아인들의 신앙의 근간은 "영혼 불멸" 사상이었으며, "죽음"은 단지 삶의 공간이 변화하는 것일 뿐이라고 여겨졌다. 최고 사제는 대지를 지배하는 최고 신 자르목시스(Zalmoxis/Zamolxis)와 동격으로 여겨졌으며, 동시에 왕의 고문 역할도 수행했다. 자르목시스 신 외에도 게벨레이지스(Gebeleizis)와 벤디스(Bendis)가 숭배받았다.8. 2. 사회

다키아인의 사회는 주로 타라보스테스(Tarabostes)라 불리는 특권 계급과 Comati라 불리는 자유 농민, 두 계층으로 구성되어 있었다. 특권을 누린 것은 극소수의 사람들에게 불과했으며, 후대에 등장하는 보이에리(Boieri)(루마니아의 귀족 계급)의 전신이라고도 여겨진다. 군대의 대부분은 일반 농민이나 장인 등(capillati)으로 구성되었으며, 이들은 전통적으로 머리카락을 길게 기르는 것으로 알려져 있다.8. 3. 경제

다키아에서 가장 번성했던 것은 농업으로, 곡물과 과일을 재배하고 소와 양을 사육했다. 양봉도 이루어졌다.[1] 말은 주로 짐 운반에 사용되었지만, 다키아인들이 기른 말은 전투마로서도 매우 유명했다.[1]트란실바니아 지방의 금광과 은광 채굴도 활발했으며, 출토되는 다량의 고대 그리스 및 로마 화폐를 통해 활발한 무역이 이루어졌음을 알 수 있다.[1]

최근 고고학적 조사에서 정교하게 가공된 금속 장신구가 다수 발견되었는데, 다키아인들은 이러한 기술을 아마도 켈트족이나 고대 그리스인들로부터 배운 것으로 추정된다.[1]

8. 4. 언어

다키아인은 인도유럽어족에 속하는 언어를 사용하던 민족으로, 트라키아인의 한 갈래이다. 고대 그리스인들에게는 게타에인(Getae)으로, 고대 로마인들에게는 다키아인(Dacia)으로 알려져 있었다. 일반적으로 트라키아인이라고 하면 도나우 강 남쪽에 거주하던 트라키아-다키아인 중 남쪽에 거주하던 무리를 가리키고, 다키아인은 북쪽에 거주하던 무리를 가리킨다.다키아어로 기록된 비문 등은 현재까지 발견되지 않았기 때문에, 그 전모를 아는 것은 매우 어렵다. 다키아어는 라틴어와 다소 유사하여, 그 때문에 로마화가 급속도로 진행되었다고 하는 설도 있지만 신빙성은 낮다.

다키아어가 기원이라고 생각되는 루마니아어 단어는 약 70개 정도 있다. 알바니아어와 공통되는 것도 보인다.

- baiat(남자)

- brad(전나무)

- buze(입술)

- copac(나무)

- groapa(구멍)

참조

[1]

웹사이트

Dacia {{!}} Europe, Map, Culture, & History {{!}} Britannica

https://www.britanni[...]

2024-09-06

[2]

서적

Dentumagyaria

https://books.google[...]

Editorial Transsylvania

1963

[3]

서적

Magyarország őslakói és az oláhok eredete

http://mtda.hu/books[...]

Mór Ráth

1913

[4]

백과사전

History of Romania – Antiquity – The Dacians

https://www.britanni[...]

2023-07-15

[5]

문서

Geography

[6]

문서

Geography

0020

[7]

문서

Geography

[8]

백과사전

De Imperatoribus Romanis

http://www.roman-emp[...]

[9]

서적

Tolnai Világtörténelme

https://adt.arcanum.[...]

[10]

서적

Trajan Optimus Princips

Routledge

1997

[11]

서적

A History of Rome to A.D. 565

MacMillan Publishing Co.

1977

[12]

문서

Of the Manner in which the persecutors died

0240-0320

[13]

문서

Battle of Naissus and Cladius Gothicus

[14]

웹사이트

Eutropius, Abridgment of Roman History (Historiae Romanae Breviarium)

http://www.ccel.org/[...]

2008-06-17

[15]

서적

The Goths

Blackwell Publishers

1996

[16]

서적

Constantine and Eusebius

Harvard University Press

1981

[17]

서적

Sudul Moldovei în cadrul sistemului defensiv roman. Contribuții la cunoașterea valurilor de pământ

Editura Economica

2002

[18]

서적

Constantine and the Christian Empire

Routledge

2004

[19]

문서

Ammianus Marcellinus: The Later Roman Empire

[20]

웹사이트

The History

http://www.tertullia[...]

2002

[21]

웹사이트

Topul celor mai mari corporaţii din lume. Doar o treime din cele mai mari 100 sunt prezente şi local. Fiecare din primele şapte are venituri mai mari decât cifra de afaceri totală a companiilor din România – Ziarul Financiar

http://www.zf.ro/aut[...]

2017-05-15

[22]

웹사이트

Statul geto-dac în timpul lui Burebista

http://enciclopediar[...]

[23]

문서

루마니아어사

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com