한강철교

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

한강철교는 A, B, C, D의 4개 교량으로 구성되어 있으며, 경인선, 경부선, 수도권 전철 1호선 등 다양한 노선의 열차가 운행하는 철도 교량이다. 1896년 착공하여 1900년에 A선이 개통되었으며, 이후 B선(1912년), C선(1944년), D선(1994년)이 추가로 건설되었다. 한국 전쟁 중 폭파되었으나 복구되었으며, A, B, C선은 2006년 국가등록문화재로 지정되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 1900년 완공된 교량 - 쯔엉띠엔 다리

쯔엉띠엔 다리는 베트남 향강을 가로지르는 고딕 양식의 다리로, 1900년에 개통되어 후에 시의 랜드마크로 자리 잡았다. - 1900년 완공된 교량 - 알렉상드르 3세 다리

알렉상드르 3세 다리는 1892년 프랑스-러시아 동맹을 기념하여 러시아 황제의 이름을 따서 명명되었고 아르누보 양식의 화려한 장식과 19세기 공학 기술로 평가받는 단일 경간 강철 아치 구조로 샹젤리제 거리와 앵발리드를 잇는 파리 센 강 위의 다리이다. - 대한민국의 철도교 - 당산철교

당산철교는 서울 지하철 2호선의 한강 횡단 교량으로, 개통 후 안전 문제로 인해 재시공을 거쳐 재개통되었으며 현재는 지속적인 관리와 보수를 통해 운영되고 있다. - 대한민국의 철도교 - 잠실철교

1977년 착공되어 1979년에 완공된 잠실철교는 도로와 철도 기능을 모두 수행하며 잠실과 서울 도심을 연결하는 교통 허브로서 건설되었다. - 수도권 전철 1호선 - 병점기지선

병점기지선은 경기도 화성시 병점역과 오산시 서동탄역을 잇는 2.2km의 한국철도공사 노선으로, 수도권 전철 1호선이 운행되며, 향후 동탄인덕원선 및 수도권고속철도와의 연결이 추진 중이다. - 수도권 전철 1호선 - 서울교통공사 1000호대 VVVF 전동차

서울교통공사 1000호대 VVVF 전동차는 수도권 전철 1호선에서 운행되는 VVVF 인버터 제어 방식의 전동차로, 기존 1000호대 저항제어 전동차를 대체하기 위해 도입되었으며, 1998년과 2002년에 제작된 1, 2차 도입분과 기존 차량 개조분으로 구성, 2027년부터 3차 도입분이 추가될 예정이고, 110km/h의 최고 속도와 LED 행선 안내기, 자전거 전용칸, 불연재 내장재, CCTV 등의 특징을 가진다.

2. 구성

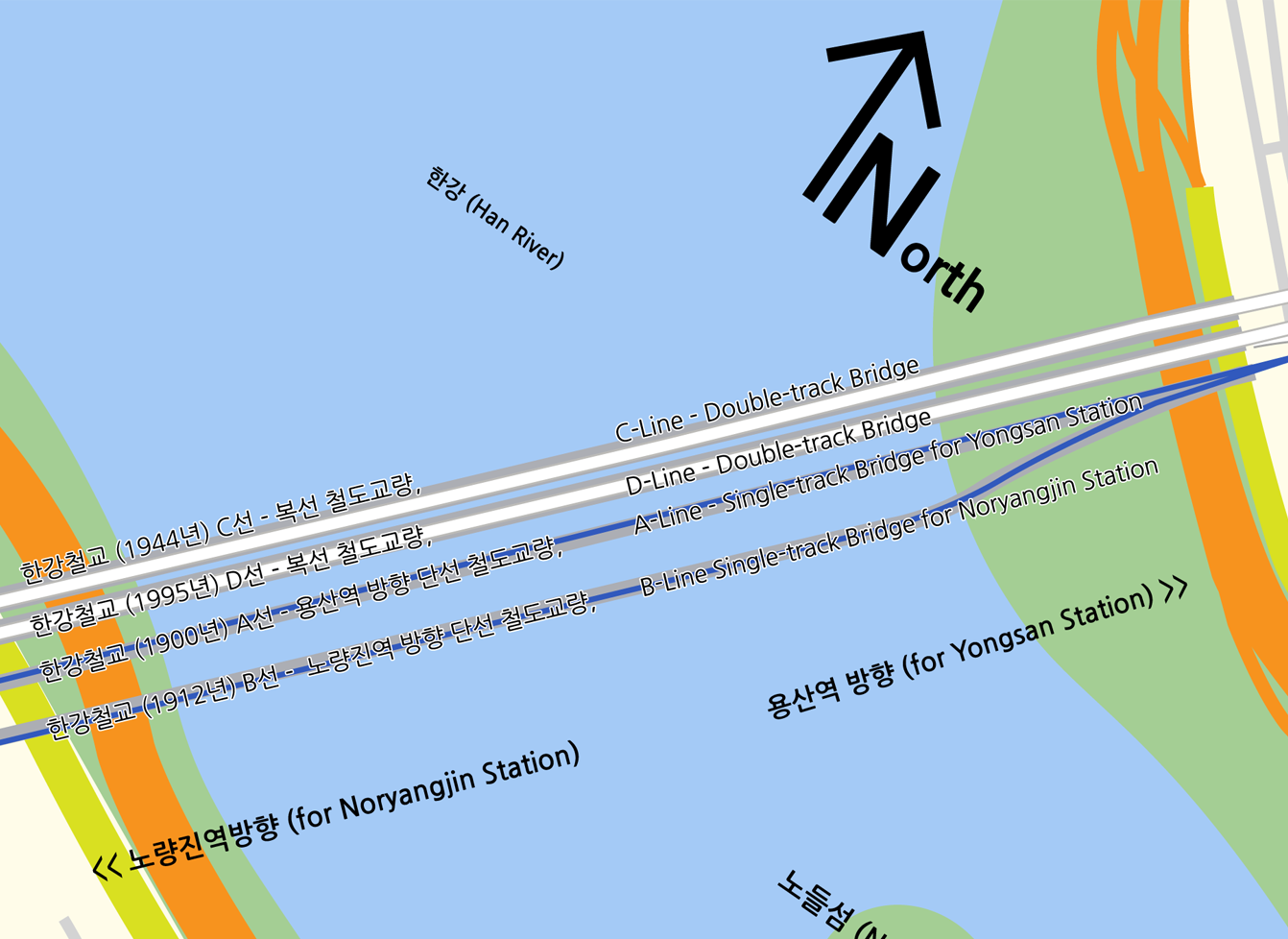

한강철교는 A, B, C, D선의 4개 교량으로 구성되어 있다. A선과 B선은 단선 교량이며, C선과 D선은 복선 교량이다. 상부 구조는 용산 방향의 북단은 단순 판형교, 노량진 방향의 남단은 트러스교로 구성되어 있다.[1]

2. 1. 교량별 구조 및 역할

한강철교는 A, B, C, D선의 4개 교량으로 구성되어 있다. A선과 B선은 단선 교량이며, C선과 D선은 복선 교량이다. 상부 구조는 용산 방향의 북단은 단순 판형교, 노량진 방향의 남단은 트러스교로 구성되어 있다.[1]각각의 구간을 지나는 열차는 다음과 같다.

상부 구조는 용산 방향의 북단은 단순 경간 20m의 강판형교, 노량진 방향의 남단은 트러스교로 구성되어 있다. 그 중에서 A, B선은 단순 싱글 와렌(warren) 트러스교/단순 강상로판형교, C선과 D선은 3경간 연속 더블 프랫(Pratt) 변단면복사재 트러스/단순 강하로판형교로 되어 있는데 A선, B선, C선은 무도상 교량, D선은 유도상 교량이다.[1]

대한제국 때 착공한 A, B선과 일제강점기 말기에 개통된 C선은 2006년에 후술할 대한민국의 국가등록문화재로 지정되었다.[1]

2. 2. 구조적 특징

한강철교는 A, B, C, D선의 4개 교량으로 구성되어 있다. A선과 B선은 단선 교량이며, C선과 D선은 복선 교량이다. 상부 구조는 용산 방향의 북단은 단순 판형교, 노량진 방향의 남단은 트러스교로 구성되어 있다.각각의 구간을 지나는 열차는 다음과 같다.

상부 구조는 용산 방향의 북단은 단순 경간 20m의 강판형교, 노량진 방향의 남단은 트러스교로 구성되어 있다. 그 중에서 A, B선은 단순 싱글 와렌(warren) 트러스교/단순 강상로판형교, C선과 D선은 3경간 연속 더블 프랫(Pratt) 변단면복사재 트러스/단순 강하로판형교로 되어 있는데 A선, B선, C선은 무도상 교량, D선은 유도상 교량이다.

대한제국때 착공한 A, B선과 일제강점기 말기에 개통된 C선은 2006년에 후술할 대한민국의 국가등록문화재로 지정되었다.

3. 역사

한강철교는 1897년 3월 29일 기공식을 시작으로 건설되었다. 최초 계약은 미국인 제임스 R. 모스가 맺었으나, 일본의 압력과 재정난 등으로 인해 일본이 인수하여 1900년 7월 완공하였다.

이후 여러 노선 개통으로 열차 운행 횟수가 증가하고, 일제의 대륙 침략 전쟁 가속화로 인해 1944년 8월에는 세 번째 다리(C선)가 개통되었다.

1950년 6월 28일 한국 전쟁 발발로 다리가 폭파되었으나, 이후 복구되어 현재는 네 개의 다리(A, B, C, D선)가 사용되고 있다.

현재 A선 및 B선은 경인선 특급/급행·경부선 A급행, C선은 경부선의 KTX와 ITX-새마을·무궁화호·누리로 등 일반 열차와 경부선 B급행, D선은 수도권 전철 1호선 완행 열차에 사용되고 있다. 또한, 화물 열차는 D선 이외의 다리를 사용한다.

A선·B선·C선의 교량은 대한민국 등록문화재 제250호로 지정되어 있다.

3. 1. 초기 건설 (A선, B선)

1897년 3월 29일 미국인 제임스 R. 모스가 경인철도 부설권과 함께 교량 가설권을 획득하여 한강철교 건설이 시작되었다. 초기 계약에는 보행자 편의를 위해 다리 한쪽이나 양쪽에 보도를 만들고, 선박 운항을 위해 개폐부를 만들거나 충분히 높게 가설하도록 규정하였다. 그러나 인력난과 재정난, 그리고 일본의 압력으로 모스는 철도 부설권을 일본에 넘겼다. 일본은 공사비가 많이 든다는 이유로 보도 가설 계약을 파기하고 1900년 7월에 A선을 완공하였다. 완공 당시 한강철교는 근대식 토목 공사로는 가장 큰 규모였다.[4]

한강철교에는 교각이 9개였는데, 모스가 그 가운데 제1, 2, 9호 교각을 만들었으나 일본이 안전도 검사를 한 뒤 위험하다고 주장하며 다시 가설하였다. 철교 건설에는 철강 1,200톤, 벽돌 120만 장, 시멘트 5천 포, 석재 5만 개 이상이 사용되었으며, 상부구조를 이루는 철재는 61미터짜리 미국산이었다. 완성된 교량은 628.9미터였고, 교각은 위쪽을 뾰족하게 하여 장방형으로 만들었다. 교각의 수면 위 높이는 11.2미터였다. 교량의 상부구조는 하로 트러스/상로 판형교였는데 트러스 양식은 파커트러스[5]교로 추정된다.

경인선 및 한강철교 개통 이전에는 서울에서 인천까지 육로로 12시간, 배편으로 8시간이 걸렸으나, 완공 뒤에는 1시간에서 2시간으로 단축되었다. 원래 계약에 있었던 보도 설치는 1917년 인도교(현 한강대교)가 가설됨으로써 이루어졌다.[4]

이후 경부선 개통으로 경인선과 공용하는 경성 - 영등포 구간의 복선화 필요성이 제기되었고, 1912년 10월 A선의 상류측에 동일한 양식의 교량을 병설하여 B선이 개통되면서 복선화가 이루어졌다. 1925년 을축년 대홍수때 북쪽 교대가 유실되어 다시 세웠으며, 이때 벽돌에서 콘크리트 구조로 바뀌었다.

3. 2. C선 건설과 2복선 시대

1905년 경부선이 부설되면서 수송량이 증가하자, 기존 한강철교(A선)에 더해 복선화를 위한 두 번째 한강철교(B선)가 상류 쪽에 건설되었다. B선은 1911년 11월 착공하여 1912년 9월 준공되었다. 이후 경인선과 경부선의 완전 복선화 및 일제의 대륙 침략 전쟁 가속화로 인해 A선 하류에 C선이 추가 건설되어, 1944년 8월 1일 개통되었다. 이로써 경성(서울)-영등포 구간은 경인선과 경부선이 분리된 2복선 구간이 되었다.[6]

3. 3. 한국전쟁과 복구

1950년 6월 28일, 한국 전쟁 발발 직후 북한군의 남하를 저지하기 위해 한국군은 한강 인도교와 한강철교를 폭파했다. 그러나 장약 불발로 한강 인도교와 달리 한강철교는 약간의 파손만 입어, 북한군은 T-34 전차를 영등포로 직접 투입할 수 있었다.[7] 이후 북한군의 남진 과정에서 보급로 차단을 위한 중요 목표물로 지목되어 반복적인 폭격을 받아 교량 기능을 상실했다. D선 교각 기초공사 중 한국전쟁 당시 투하된 것으로 추정되는 불발탄이 발견되기도 했다.

1951년, 서울 탈환 후 미 육군 제62공병단에 의해 A선이 임시 복구되어 열차가 단선으로 운행되었다. 1952년부터 B선 복구가 시작되었고, 1957년 7월 C선이 완전 복구되면서 복선 운행이 재개되었다.[7]

1965년 경인선 복선화 이후 열차 운행 증가로 C선만으로는 선로 용량이 부족해지자, 1969년 6월 A선과 B선이 완전 복구되어 서울- 영등포 간 복복선 운행이 재개되었다. 이때 A선과 B선의 트러스는 전면 교체되었으며[8], 기존 트러스는 완도대교 건설 등에 사용되었다.

3. 4. D선 건설과 현재

1980년대 후반부터 경인선의 급속한 승객 증가로 경인선 2복선화가 시작되면서, 이미 2복선화 구간이었던 용산-구로 구간의 3복선화가 착수되었다. 이를 위해 A선과 C선 사이에 C선과 동일한 양식의 복선 철교인 D선을 새로 건설하였으며, 1994년 12월 D선이 개통되어 지금의 한강철교가 완성되었다.[6] 기존 A, B선에서 운행하던 수도권 전철 1호선 완행 열차는 D선으로 변경되었으며, A, B선은 경인선 2복선화로 운행을 개시한 경인선 급행 열차가 사용하게 되었다.

4. 문화재 지정

2006년 6월 10일 대한민국의 국가등록문화재 제250호로 지정되었다.[10]

1900년에 건립된 제1철도교(A선)는 대한민국 최초의 철로인 경인철도 건설 때 건립된 한강 최초의 다리이다. 이후 1912년에 제2철도교(B선)가, 1944년에 제3철도교(C선)가 건립되었다. 규모 및 구조는 제1철도교가 폭 5.6m, 길이 1113.6m의 단순 와렌(warren) 트러스, 제2철도교는 폭 5.6m,길이 1110.07m의 단순 와렌(warren) 트러스, 제3철도교는 폭 10m, 길이 1113m의 연속 더블 와렌(warren) 트러스 구조이다. 6.25 전쟁으로 세 교량 모두 폭파된 것을 1957년에 제3철도교를, 1969년에 제1, 2철도교를 복구하여 현재의 모습을 갖추게 되었다. 일제강점기에 일제의 식민지배와 수탈에 이용된 현장이었다는 점, 6.25 전쟁의 고난을 상징하는 점, 그리고 산업·경제 발전과 교통 혁명의 상징이라는 점에서 의미가 있는 시설물로 역사적, 건설사적, 교량사적 가치가 있다.

5. 기타

1969년 제1, 2철도교를 복구하면서 기존 트러스 구조물을 전면 교체하였는데, 이 중 일부는 전라남도 완도군의 완도대교 가설 공사에 사용되었다. 완도대교는 한강철교를 꼭 빼닮은 모양으로 1968년에 개통되어 완도군 교통의 중심 역할을 하였다. 이후 1985년까지 사용되다가 2012년 신완도대교 개통으로 철거되었다.[11]

참조

[1]

서적

Korea: A Geography Based on the Author's Travels and Literature

Springer-Verlag Berlin Heidelberg

1988

[2]

웹사이트

http://theme.archive[...]

National Archives of Korea

2019-01-28

[3]

백과사전

http://encykorea.aks[...]

2019-01-28

[4]

서적

1995-11-01

[5]

일반텍스트

[6]

일반텍스트

[7]

일반텍스트

[8]

일반텍스트

[9]

뉴스

架橋竣工式

https://nl.go.kr/new[...]

황성신문

2021-01-25

[10]

간행물

문화재 등록

문화재청장

2006-06-19

[11]

뉴스

舊 완도대교 역사속으로 묻힌다

http://www.siminilbo[...]

시민일보

2010-09-19

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com