해시계

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

해시계는 고대 이집트와 바빌로니아에서 기원한 그림자 시계로, 태양의 그림자를 이용하여 시간을 측정하는 기구이다. 기원전 700년경 성경에 언급될 정도로 오래된 역사를 가지고 있으며, 로마 시대에는 다양한 해시계가 제작되었다. 한국에서는 경주에서 출토된 7세기 해시계 파편이 가장 오래된 유물이며, 조선 시대에는 장영실 등이 앙부일구 등 다양한 해시계를 제작했다. 해시계는 원리에 따라 수평식, 수직식, 적도식 등 여러 종류로 나뉘며, 아날렘마 해시계, 휴대용 해시계, 반사식 해시계, 정오계 등 다양한 형태로 발전했다. 해시계는 시간의 흐름을 상징하는 문학적 소재로 사용되며, 아날로그 시계의 시계 방향 회전의 기원이 되기도 한다.

해시계는 지구의 자전으로 인해 태양의 위치가 변하는 것을 이용하여 시간을 나타내는 장치이다. 해시계는 지시침(gnomon)이 태양 빛을 받아 그림자를 만들고, 이 그림자가 문자판에 표시된 시간선을 따라 움직이면서 시간을 나타낸다.

해시계는 문자판의 각도, 전체적인 모양, 지시침의 형태 등 다양한 기준에 따라 분류할 수 있다.

해시계는 시간의 흐름과 유한함을 상징하는 문학적 소재로 자주 사용된다. 해시계에는 시간과 관련된 다양한 명언이나 격언이 새겨지기도 한다. 예를 들면 "나는 햇볕이 드는 시간만 셉니다."와 같은 문구가 있다.[7]

[1]

VHD

Flagstaff Gardens

2010-09-16

2. 역사

고고학적 기록에서 알려진 가장 초기의 해시계는 고대 이집트 천문학과 바빌로니아 천문학에서 유래한 그림자 시계(기원전 1500년경)이다.[4][5] 아마도 인류는 그 이전부터 그림자 길이로 시간을 측정했을 것으로 추정되지만, 이를 확인하기는 어렵다. 기원전 3000년 고대 이집트에서 사용되었지만, 기원은 그 이전의 고대 바빌로니아로 거슬러 올라간다고 생각된다.

기원전 700년경 구약 성서에는 해시계, 즉 이사야 38:8과 열왕기하 20:11에 언급된 "아하스의 해시계"가 묘사되어 있다. 기원전 240년 에라토스테네스는 오벨리스크와 우물을 이용하여 지구의 둘레를 측정했고, 몇 세기 후 프톨레마이오스는 태양의 각도를 이용하여 도시의 위도를 기록했다. 쿠시 사람들은 기하학을 이용하여 해시계를 만들었다.

고대 그리스 및 고대 로마에서 해시계가 개량되어 완전한 것이 만들어졌다. 이것은 아라비아에 전해졌다(아라비아의 천문학에서는 이것을 그노몬(gnomon)이라고 한다). 로마의 작가 비트루비우스는 그의 저서 ''건축론''에서 당시 알려진 해시계와 그림자 시계를 열거하고 있다. 아테네에 건설된 바람의 탑에는 해시계와 물시계가 포함되어 있었다.

정준 해시계는 예배 행위의 정준 시간을 나타내는 해시계이다. 이러한 해시계는 7세기부터 14세기까지 종교 공동체 구성원들에 의해 사용되었다. 이탈리아 천문학자 조반니 파도바니는 1570년에 해시계에 관한 논문을 발표했는데, 여기에는 벽면(수직) 및 수평 해시계의 제작 및 설치 방법이 포함되어 있다. 주세페 비안카니의 ''Constructio instrumenti ad horologia solaria''(약 1620년)는 완벽한 해시계를 만드는 방법을 논하고 있다. 해시계는 16세기 이후 널리 사용되었다.

중세에 기계 시계가 발명되어도 해시계는 계속 사용되었다. 기계식 시계는 처음에는 오차가 컸기 때문에, 정오 등에 기계식 시계의 시간을 보정하기 위해 해시계가 필요했다. 해시계의 사용 빈도가 줄어든 것은 기계식 시계의 정확도가 높아지고 보급된 이후의 일이다.

대리석 해시계 설치상의 결함에 대한 치료법은 1319년의 아랍어 원고로, 시간 측정과 해시계에 관한 내용을 담고 있다. 경사 해시계 제작 표 계산에 대한 소논문은 16세기의 또 다른 아랍어 원고로, 해시계 제작에 사용되는 수학적 계산에 관한 내용이다. 시브트 알-마리디니(Sibt al-Maridini)가 저술하였다.

한국에서 사용된 실물 자료로는 경주에서 출토된 7세기 경의 해시계 파편이 가장 이른 시기에 해당된다. 이 유물은 원반모양의 시반을 24등분하여 자시ㆍ묘시 등의 24시를 새기고, 그 중심에는 시표인 막대기를 세웠던 것으로 생각된다. 그 크기는 반지름 33.4cm이며, 현재 자시부터 묘시까지만 남아 있다.

이후 조선 세종 때 장영실 등이 제작한 앙부일구·정남일구·천평일구·현주일구 등이 널리 알려져 있다. 특히 앙부일구는 외국과는 다른 조선 초의 독특한 형태로 일본에도 전해졌다.

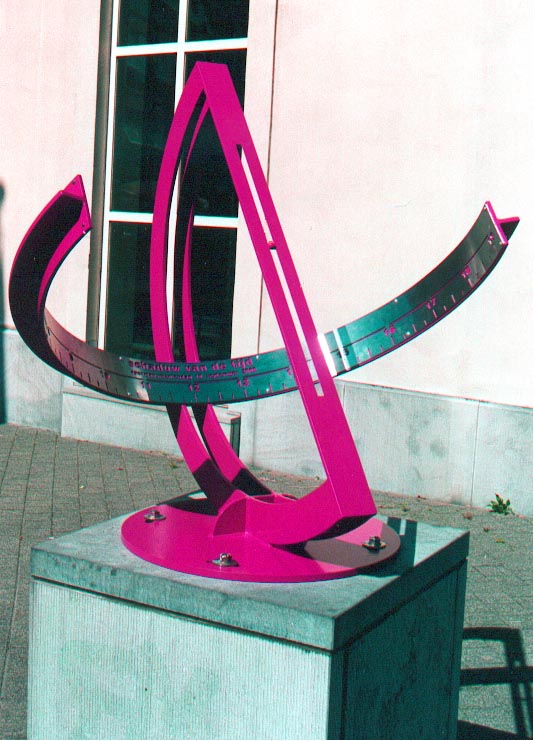

현대에는 정원이나 건축물의 장식으로 설치되는 경우가 많다.

3. 원리

지시침은 지구의 자전축과 평행하게 설치하는 것이 일반적이다. 이 경우 북반구에서는 지시침이 북극성을 향하게 되고, 남반구에서는 남극성을 향하게 된다.[3] 해시계의 종류에 따라 문자판의 형태와 시간선 배열이 다르게 나타난다. 예를 들어 수평식, 수직식, 적도식 등 다양한 형태가 있으며, 각각 장단점과 특징을 가진다.

해시계는 태양시만을 나타내기 때문에 국가 표준시를 얻으려면 다음 세 가지 보정이 필요하다.[3]

1. 지구의 궤도는 완벽한 원형이 아니고, 자전축은 궤도에 대해 수직이 아니다. 따라서 해시계가 나타내는 태양시는 연중 변화하는 소량만큼 시계 시간과 달라진다. 이 보정은 시간 방정식(균시차)으로 설명되며, 최대 16분 33초에 달할 수 있다. 정교한 해시계는 곡선형 지침이나 시간선을 통해 이 보정을 통합할 수 있지만, 일반적인 해시계는 연중 다양한 시간의 오프셋을 제공하는 작은 명판을 포함하기도 한다.

2. 해시계의 경도를 공식 시간대의 경도에 대해 보정해야 한다. 예를 들어, 영국 그리니치 서쪽에 있지만 같은 시간대에 있는 해시계는 공식 시간보다 ''빠른'' 시간을 나타낸다. 이 보정은 경도 차이만큼 시간선을 회전시켜 쉽게 할 수 있다.

3. 서머타임을 적용하는 경우, 태양시를 공식 차이(보통 1시간)만큼 추가로 이동해야 한다. 이는 시간선에 두 세트의 숫자를 매기거나, 일부 디자인에서는 번호 매기기를 바꾸는 방식으로 처리할 수 있다.

태양 운동 모델은 해시계를 이해하는 데 도움이 된다. 그림자를 드리우는 지침이 천극과 정렬되면 그림자는 일정한 속도로 회전하며 계절에 따라 이 회전이 변하지 않는다. 이것이 가장 일반적인 해시계 설계 방식이다. 이 경우, 같은 시각선을 일년 내내 사용할 수 있다. 그림자를 받는 표면이 직각(적도식 해시계)이거나 지침을 중심으로 원형(천구의)인 경우 시각선은 균일하게 간격을 두게 된다.

지침이 천극과 정렬되지 않으면 그림자가 균일하게 회전하지 않으므로 시각선을 그에 따라 수정해야 한다. 지침의 끝을 스치거나 작은 구멍을 통과하거나 작은 거울에서 반사되는 빛살은 천극과 정렬된 원뿔을 그린다. 평평한 표면에 떨어지는 해당 광점이나 그림자 끝은 원뿔곡선(예: 쌍곡선, 타원)을 그리게 된다. 이 원뿔곡선은 태양의 적위가 변함에 따라 계절에 따라 변한다. 따라서 이러한 광점이나 그림자 끝의 움직임을 따르는 해시계는 종종 연중 다른 시기에 다른 시각선을 가진다.

4. 종류

4. 1. 문자판의 각도 및 전체 모양에 따른 분류

해시계 문자판의 각도와 전체적인 모양에 따라 다양한 종류가 존재한다.

일반적으로 해시계는 그림자를 드리우거나 빛을 비추는 '해시계면'(dial face) 또는 '해시계판'(dial plate)을 통해 시간을 나타낸다.[3] 해시계면은 보통 평평하지만, 구, 원기둥, 원뿔 등 다양한 모양일 수도 있다. 해시계면에는 보통 시간선이 새겨져 있으며, 시간은 그림자나 빛이 떨어지는 위치로 파악한다. 시간선은 보통 직선이지만, 디자인에 따라 곡선일 수도 있다.

해시계면에 그림자나 빛을 드리우는 물체를 '그노몬'(gnomon)이라 한다.[6] 시간을 결정하는 그림자를 드리우는 부분은 그노몬의 가장자리(또는 다른 선형 특징)이며, 이를 '스타일'(style)이라 한다. 스타일은 보통 천구의 축과 평행하게 정렬된다. 일부 해시계는 스타일의 끝(점)을 사용하여 시간과 날짜를 결정하는데, 이 점을 '노두스'(nodus)라 한다.[6]

시간선이 직선이며 고르게 간격을 둔 해시계를 '등각'(equiangular)이라 한다. 대부분 등각 해시계는 지구 자전축과 정렬된 고정 그노몬 스타일과 그 축에 대칭인 그림자를 받는 표면을 가진다. 분석 해시계처럼 이동식 스타일을 가진 경우도 등각 해시계이다.

특정 위도에 있는 반구의 해시계는 다른 반구의 반대 위도에서 사용하려면 반전해야 한다.[8] 북반구의 수직 남쪽 해시계는 남반구의 수직 북쪽 해시계가 된다. 시간 표시는 반대 방향인데, 수평 해시계에서는 시계 반대 방향이다.[11]

4. 1. 1. 수평식 해시계

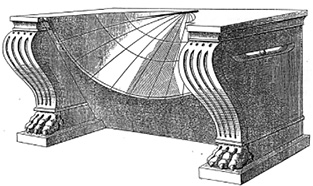

수평식 해시계는 문자판이 수평인 해시계이다. '정원 해시계'라고도 불린다. 문자판의 눈금은 삼각함수를 사용하여 계산하므로 고르지 않다.[27][28] 한국에서 가장 흔히 볼 수 있는 형태이다. 햇빛이 잘 드는 곳에 설치하면 하루 종일 사용할 수 있다.

소형 해시계는 탁자 위에 설치하면 보기 좋다. 대형 해시계는 정원에 설치하는 경우가 많으며, 이를 "정원 해시계"라고 부른다. 유리판 등으로 문자판을 만들어 높은 곳에 설치하고 아래에서 올려다보도록 설계할 수도 있다.

; 부품과 명칭

: 판은 문자판(face), 막대는 시침(gnomon)이라고 부른다.[6] 문자판은 밝은 색으로 만드는 것이 좋다. 사람이 손을 댈 수 있는 곳에 설치되는 경우가 많으므로, 시침이 뾰족하면 사고 위험이 있어 삼각형 판 형태가 많이 쓰인다. 삼각형 끝부분은 둥글게 처리하여 안전을 확보하기도 한다. 반면, 수직식 해시계는 사람 손이 닿지 않는 높은 벽면에 설치되므로 막대 모양 시침을 쓰는 경우가 많다. 대리석으로 만든 해시계는 고급품으로 여겨진다. 금속을 사용할 때는 부식을 막기 위해 청동이 주로 사용되었으나, 최근에는 스테인리스가 쓰이기도 한다.

4. 1. 2. 수직식 해시계

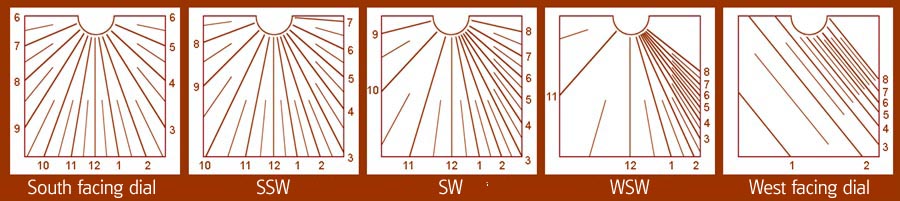

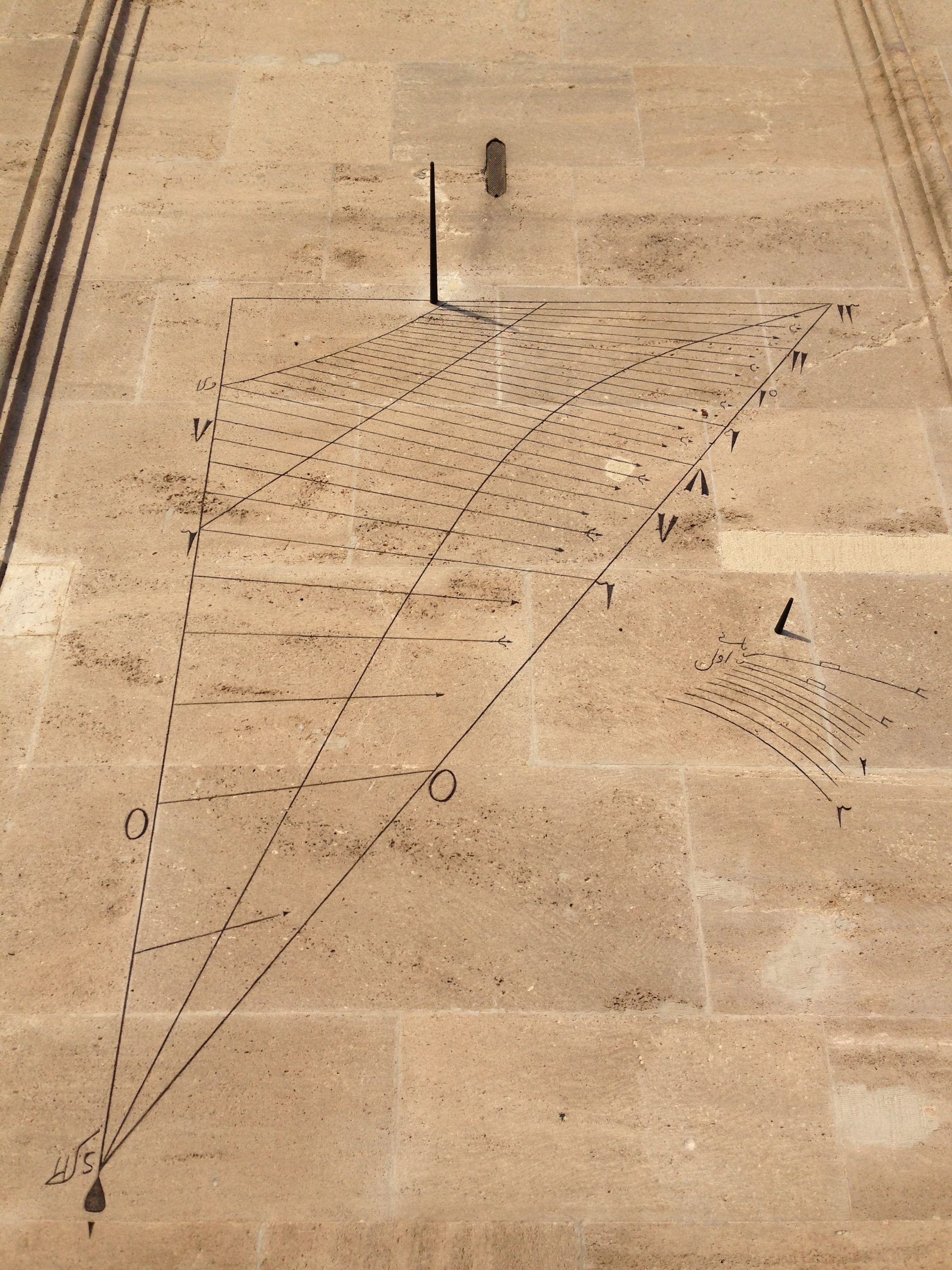

문자판이 지면에 수직으로 설치된 해시계이다. 주로 건물의 외벽에 설치된다. 유럽 여러 나라에서는 교회나 시청사 벽면 등에서 흔히 볼 수 있다. 하지만 일본에서는 거의 볼 수 없다.

시계판의 눈금은 수평식 해시계와 마찬가지로 삼각함수를 사용하여 계산된다. 건물이 완전히 남쪽을 향하지 않더라도 설계에 따라 보정이 가능하다. 하지만 하루에 최대 12시간까지만 표시할 수 있으며, 해시계가 건물 자체의 그림자에 가려지면 사용할 수 없다. 이를 막으려면 여러 벽면에 해시계를 설치해야 한다.

4. 1. 3. 적도식 해시계

적도식 해시계(또는 적도 해시계)는 문자판이 지구의 적도면과 평행하고, 그림자를 드리우는 지시침(스타일)이 지구 자전축과 평행하게 설치된 해시계이다.[25] 지시침이 지구 자전축과 정렬되어 있으면, 태양의 겉보기 회전에 따라 지시침에서 그림자가 균일하게 회전한다. 이는 적도면에 고르게 회전하는 그림자 선을 생성하며, 지구가 24시간에 360° 회전하므로 적도식 해시계의 시간선은 모두 15° 간격으로 배치된다.

:

시간선 간격이 균일하여 제작이 용이하다. 해시계판 재질이 불투명한 경우 겨울에는 아래쪽에서, 여름에는 위쪽에서 그림자가 드리우므로 적도식 해시계의 양면 모두에 표시해야 한다. 반투명 해시계판(예: 유리)을 사용하는 경우 그림자가 드리우는 쪽에만 시간각을 표시하면 되지만, 태양이 비치는 면과 비추지 않는 면의 시간 체계가 다르므로 시간 번호는 해시계판의 양면에 표시해야 한다.

이 해시계의 또 다른 주요 장점은 시간 방정식(EoT)과 일광 절약 시간제(DST) 보정을 매일 해시계판을 적절한 각도로 회전시키는 것만으로 간단하게 할 수 있다는 점이다. 시간각이 해시계판 주위에 고르게 배치되어 있기 때문이다. 이러한 이유로 적도식 해시계는 대중에게 공개되는 해시계이고 합리적인 정확도로 진짜 지역 시간을 표시하는 것이 바람직한 경우에 유용한 선택이다. 시간 방정식 보정은 다음 관계식을 통해 이루어진다.

:

봄과 가을의 춘분과 추분 무렵에는 태양이 적도면과 거의 같은 원을 따라 움직이므로, 그 시기에 적도식 해시계에는 명확한 그림자가 생기지 않는 단점이 있다.

적도식 해시계에는 때때로 ''노두스''가 추가되는데, 이를 통해 해시계는 연중 시각을 알려준다. 어떤 날이든 노두스의 그림자는 적도면의 원 위에서 움직이며, 원의 반지름은 태양의 적위를 측정한다. 그놈 막대의 끝을 노두스로 사용하거나 길이를 따라 특징적인 부분을 사용할 수 있다. 고대의 적도식 해시계 변형에는 노두스만 있고(스타일 없음) 동심원형 시간선은 거미줄과 비슷하게 배열되어 있다.[26]

그림자가 비치는 표면은 평면일 필요가 없으며, 해시계 제작자가 시간선을 표시하기만 한다면 어떤 모양이든 될 수 있다. 지구 자전축과 일치하는 경우, 구형은 시간선이 여기에 표시된 적도 해시계처럼 고르게 간격을 두기 때문에 편리하다. 이것이 천구의와 적도형 활 모양 해시계의 원리이다.[44]

''적도형 활 모양 해시계''에서, 노몬은 천체 축과 평행한 막대, 슬롯 또는 늘어진 철사이다. 해시계의 면은 구의 적도에 해당하는 반원이며, 안쪽 표면에 표시가 있다. 온도 변화에 영향을 받지 않는 인바강으로 몇 미터 너비로 제작된 이 형태는 제1차 세계 대전 이전 프랑스에서 기차의 시간을 맞추는 데 사용되었다.

지금까지 만들어진 가장 정밀한 해시계 중에는 인도 자이푸르의 얀트라 만디르(Yantra mandir (Jaipur))에 있는 대리석으로 만든 두 개의 적도형 활 모양 해시계가 있다.[45] 이 해시계와 기타 천문 기구 모음은 마하라자 자이 싱 2세가 1727년부터 1733년 사이에 당시 새 수도인 인도 자이푸르에 건설했다. 더 큰 적도형 활 모양 해시계는 '삼랏 얀트라'(Samrat Yantra)(최고의 기구)라고 불리며, 높이 27미터로 그림자가 초당 1밀리미터, 또는 매분 약 손바닥 너비(6cm)만큼 움직인다.

자금성에는 적도식 해시계가 설치되어 있다. 그노몬은 진북을 가리키며 수평면과 이루는 각도는 지역 위도와 같다.

4. 1. 4. 극축식 해시계

극축식 해시계에서 그림자를 받는 평면은 그노몬의 방식과 ''평행하게'' 정렬된다.[36] 따라서 그림자는 표면 위로 옆으로 미끄러지듯 이동하며, 태양이 그노몬 주위를 회전함에 따라 자신과 수직으로 움직인다. 그노몬과 마찬가지로 시간선은 모두 지구의 자전축과 정렬된다. 태양 광선이 평면과 거의 평행할 때 그림자는 매우 빠르게 움직이며 시간선은 멀리 떨어져 있다. 정동향 및 정서향 해시계는 극축식 해시계의 예이다. 그러나 극축식 해시계의 면은 수직일 필요가 없다. 그노몬과 평행하기만 하면 된다. 따라서 유사하게 기울어진 그노몬 아래 위도각(수평면에 대한)으로 기울어진 평면은 극축식 해시계가 된다.

평면에서 시간선의 수직 간격 는 다음 공식으로 설명된다.

:

여기서 는 평면 위의 그노몬 높이이고, 는 극축식 해시계의 중심 시간 전후의 시간(시간 단위)이다. 중심 시간은 그노몬의 그림자가 평면에 바로 떨어지는 시간이다. 동향 해시계의 경우 중심 시간은 오전 6시가 되고, 서향 해시계의 경우 오후 6시가 되며, 위에서 설명한 경사진 해시계의 경우 정오가 된다. 가 중심 시간으로부터 ±6시간에 가까워지면 간격 는 +∞로 발산한다. 이는 태양 광선이 평면과 평행해질 때 발생한다.

4. 1. 5. 기타

주형 해시계의 일종인 plekhnaton은 고대 그리스인이 개발한 것으로, 수평(또는 움푹한) 문자판에 수직의 지시침을 세운 것으로, 지시침 그림자의 “끝”이 시간을 가리킨다. 태양의 고도는 계절에 따라 변하며, 계절이 바뀌면 같은 시간이라도 지시침 그림자 끝의 위치가 바뀌므로, 계절마다 다른 점을 잇도록 시각선을 그어 놓으면 보정 없이 어떤 계절의 시간도 나타낼 수 있다. 주형 해시계는 문자판 표시가 복잡해지는 것이 단점이다. 일반적으로 문자판을 두 개 준비하여 반년마다 교체한다.

주형 해시계에는 지시침 끝을 사용하지 않고, 시각선과 직교하는 월명을 나타내는 선도 배치하여, 그물 모양의 선으로 시간을 나타내는 유형도 있다.

4. 2. 지시침 형태 및 기타 특징에 따른 분류

해시계는 그림자나 빛을 이용하여 시간을 나타내는 다양한 형태가 있다. 그림자를 드리우는 물체인 '지침(gnomon)'은 뾰족한 끝이나 직선 가장자리를 가진 막대 등 여러 형태가 될 수 있다. 지침은 고정되거나 계절에 따라 이동할 수 있으며, 수직, 수평, 또는 지구 축에 정렬되거나 다른 방향으로 배치될 수 있다.[3]

빛을 사용하는 해시계는 슬릿을 통해 빛을 통과시키거나 렌즈로 빛을 모아 빛의 선을 만들거나, 작은 구멍이나 거울을 통해 빛의 점을 만들어 시간을 표시한다. 해시계는 평면뿐만 아니라 구, 원기둥, 원뿔 등 다양한 형태의 표면을 사용한다.[3]

해시계는 휴대성과 방향 설정 필요성에 따라 구분된다. 설치형 해시계는 지역 위도, 수직 방향, 진북 방향을 알아야 하지만, 휴대용 해시계는 자체 정렬 기능을 갖추기도 한다. 예를 들어, 수평 해시계와 지평 해시계가 함께 장착된 해시계는 두 해시계의 시간이 일치할 때만 제대로 정렬된다.

해시계는 태양시만을 나타내므로, 국가 표준시를 얻으려면 세 가지 보정이 필요하다.

# 지구 궤도의 비원형성과 자전축 기울기로 인한 시간 방정식 보정 (최대 16분 33초). 정교한 해시계는 이를 통합할 수 있지만, 일반적인 해시계는 명판에 오프셋을 표시한다.[3]

# 해시계 경도와 공식 시간대 경도 차이 보정. 시간선을 일정한 각도로 회전시켜 보정할 수 있다.

# 서머타임 적용 시, 태양시를 추가로 이동시켜야 한다.

해시계의 원리는 태양의 겉보기 운동을 통해 이해할 수 있다.[3] 지구는 자전축을 중심으로 자전하며 태양 주위를 공전한다. 태양은 정지한 지구 주위의 천구를 24시간마다 자전하는 것으로 근사할 수 있다. 천구의 축은 지구 자전축과 일치하며, 지평면과의 각도는 지역 위도와 같다.

태양은 별과 달리 천구상에서 위치를 바꾸며, 계절에 따라 적위가 변한다. 이러한 태양 운동 모델은 해시계 이해에 도움이 된다. 지침이 천극과 정렬되면 그림자는 일정한 속도로 회전하며 계절에 따라 변하지 않는다. 이 경우, 같은 시각선을 일년 내내 사용할 수 있다. 그림자를 받는 표면이 직각(적도식 해시계)이거나 지침을 중심으로 원형(천구의)이면 시각선은 균일하게 간격을 둔다.

지침이 천극과 정렬되지 않으면 그림자가 균일하게 회전하지 않아 시각선을 수정해야 한다. 빛살은 천극과 정렬된 원뿔을 그리며, 평면에 떨어지는 광점이나 그림자 끝은 원뿔곡선을 그린다. 이 원뿔곡선은 계절에 따라 변하므로, 이러한 해시계는 연중 다른 시기에 다른 시각선을 가진다.

해시계면은 빛이나 그림자가 떨어지는 표면으로, 보통 시간선이 새겨져 있다. 시간선은 직선 또는 곡선일 수 있으며, 연도의 날짜를 결정해야 하는 경우도 있다. 해시계면은 지평선, 적도 등 다른 데이터를 제공할 수 있으며, 이를 해시계 장식이라고 한다.

해시계면에 그림자나 빛을 드리우는 물체를 그노몬(gnomon)이라고 하며,[6] 시간을 결정하는 데 사용되는 그림자를 드리우는 가장자리를 스타일(style)이라고 한다. 스타일은 천구의 축과 평행하게 정렬되어 지역 자오선과 정렬된다. 노두스(nodus)는 스타일의 끝과 같이 시간과 날짜를 결정하는 점과 같은 특징이다.[6]

전통적으로 많은 해시계에는 좌우명이 새겨져 있으며, 시간의 흐름과 삶의 덧없음에 대한 반성이나 해시계 제작자의 재치 있는 말이 담겨 있다.

시간선이 직선이고 고르게 간격을 두고 있는 해시계를 등각(equiangular) 해시계라고 한다. 대부분의 등각 해시계는 지구 자전축과 정렬된 고정 그노몬 스타일과 대칭적인 그림자 수광면을 가진다.

가장 흔한 해시계는 그림자를 드리우는 지시침의 위치가 고정되어 있고 지구의 자전축과 정렬된 해시계이다. 캘리포니아주 레딩의 터틀 베이 해시계 다리의 돛대는 세계에서 가장 큰 축 지시침 해시계이다.[21] 자이푸르에 이전 세계 최대 지시침이 있다.

태양은 이 축을 중심으로 시간당 약 15°의 속도로 균일하게 회전하는 것처럼 보인다. 이 축과 정렬된 선형 지시침은 그림자의 면을 드리우며, 이 그림자 역시 시간당 15°의 속도로 회전한다. 그림자가 천구의 축에 대해 대칭적인 면에 떨어진다면, 면 그림자도 균일하게 움직인다. 그러나 수광면이 대칭적이지 않은 경우, 면 그림자는 일반적으로 불균일하게 움직이며 시간선은 고르게 간격을 두고 있지 않다.

수직 오벨리스크처럼 천극과 정렬되지 않은 고정된 지시침으로 설계된 해시계는 "마디 기반 해시계" 섹션에서 다룬다.

경사 해시계는 기본 방향을 향하지 않는 비수평면 해시계이다.[37] 스타일은 지구 자전축에 맞춰져 있지만, 시간선은 정오 시간선에 대해 대칭적이지 않다.

해시계는 일년 내내 매일 다른 위치에 놓이는 노몬(그림자 지시자)을 사용하여 설계될 수 있다. 이러한 해시계는 고정식 노몬 해시계와 결합하여 진북을 결정할 수 있게 한다.

해시계는 때때로 여러 개의 다이얼이 결합되어 만들어진다. 서로 다른 원리로 작동하는 두 개 이상의 다이얼이 결합되면, 대부분의 경우 결과물인 다중 다이얼 해시계는 스스로 정렬된다.

다면 해시계는 보통 정다면체의 모든 면에 해시계가 있는 형태이다.[69]

프리즘식 해시계는 오목 다각형 프리즘의 날카로운 모서리가 그림자를 드리우는 스타일 역할을 하고, 프리즘의 측면이 그림자를 받는 특수한 형태의 극지식 해시계이다.[70]

베노이 해시계는 얇은 슬릿을 통해 태양 광선을 통과시켜 빛의 면을 만들어 시간을 표시한다.[71]

이중선 해시계는 해시계에 평행하게 교차하지 않는 두 개의 실이 있다.[73] 두 실의 그림자가 교차하는 지점이 태양시를 나타낸다.

디지털 해시계는 햇빛이 해시계에 비추어 숫자로 현재 시간을 표시하는 해시계이다.[74]

구면 해시계는 지구의 자전축과 정렬되고 구형 날개가 장착된 구체이다.[75]

가장 단순한 해시계는 시간을 알려주지 않고 오전 12시 정각만 표시한다.[76] 이러한 해시계는 기계식 시계를 맞추는 데 사용되었다.

해시계 대포는 정오에 자동으로 화약을 점화하여 소리로 정오를 알리는 특수한 해시계이다.

자오선에 정렬된 수평선으로 정오의 태양을 향하는 그노몬이 있는 것을 자오선이라고 하며, 연중 날짜를 나타낸다.

4. 2. 1. 아날렘마 해시계

아날렘마 해시계(en:Analemmatic sundial)는 막대 모양의 지시침을 수직으로 세우는 해시계이지만, 지시침이 고정되어 있지 않고 날짜에 따라 지시침을 세울 위치를 미세 조정해야 하는 점이 특징이다.[51] 영어로는 "카디오이드 해시계"라고도 한다. 지시침으로 막대를 사용하지 않고 사람이 직접 서도 된다. 보통 관측자 자신이 지시침이 되어, 문자판에 쓰여진 날짜 위에 똑바로 서서 자신의 그림자 방향으로 시간을 읽는다. 사람의 그림자를 이용하는 경우에만 일본에서는 그림자놀이 해시계라고 부른다.

주형 해시계는 문자판(시간을 의미하는 여러 선의 무리)이 대체로 상당히 복잡해지는 경향이 있지만, 아날렘마 해시계는 시간 눈금이 매우 간결한 것이 드물다. 이는 지시침의 위치(사람이 서 있는 위치)를 바꿈으로써 계절 변화를 보정하기 때문이다. 일본에서는 니시와키시 구로다쇼정과 세토 시민공원에 있는 것이 알려져 있다.

4. 2. 2. 휴대용 해시계

휴대용 해시계는 야외 천체 관측이나 종교적 의식을 위해 중세에 개발되었다. 가장 성공적인 휴대용 해시계는 경첩으로 고정된 두 개의 문자판으로 이루어진 디프틱이었다. 시침은 문자판 사이에 꿰어진 끈이었다. 끈이 팽팽하게 당겨졌을 때, 두 개의 문자판은 각각 수평식과 수직식 문자판이 되었다. 최고급 제품은 흰색 상아에 검은 래커로 글씨를 새긴 것이었고, 끈은 실크나 린넨으로 만들어졌다.[67]

디프틱의 경첩이 지면과 평행하고 두 개의 문자판이 같은 시간을 가리킬 때, 해시계는 정확하게 시태양시를 나타냈다. 또한 이때 경첩은 진북을 가리켰다. 그리고 이때 끈으로 된 시침과 지면 사이의 각도는 그 지역의 위도를 나타냈다.

두 개의 문자판으로 조정하는 방식은 정오 전후와 일몰 직전, 일출 직후에는 사용할 수 없었다. 하지만 오전 9시 또는 오후 3시경의 오차는 4분이다.

이는 디프틱이 나침반이나 위도 측정기의 역할도 했다는 것을 의미한다. 일부 디프틱에는 위도 측정을 위해 눈금과 추가 달린 끈도 있었다. 또한 지리적 각도 측정을 위한 항해도가 있는 것도 있었다. 큰 디프틱은 고대에 (선박 등의) 조종에 사용되었다. 작고 주머니에 넣을 수 있는 크기의 것도 있었다.

가장 작은 휴대용 해시계는 구멍이 뚫린 돌기가 있는 반지나 목걸이에 장식으로 달린 것이었다. 이것은 해시계를 가지고 있다는 것을 알리지 않기 위한 장치이기도 했다. 햇빛에 비추면 돌기 부분의 그림자는 반지 자체에 드리워지고, 그 안쪽에 표시된 눈금으로 시간을 알 수 있다. 이러한 형태의 것은 관측자가 현재가 낮인지 밤인지, 오전인지 알 필요가 있었다. 돌기에 있는 구멍의 위치는 위도에 따라 조정할 필요가 있기 때문에, 이 부분은 움직여 구멍의 위치를 변경할 수 있도록 되어 있었다. 이것은 주로 탑 등에 감금된 사람들이 은밀히 사용하기 위한 것이었다.

일본에서는 에도 시대에 종이로 만든 휴대용 해시계가 있었다. 이것은 시침 부분이 꼬아 만든 끈으로 되어 있으며, 세워서 그림자의 길이로 대략적인 시간을 아는 것이었다. 당일의 날짜만 알고 있다면, 상당히 정확하게 시간을 알 수 있었다. 이것은 여행객들이 즐겨 사용했으며, 필립 프란츠 폰 지볼트의 기록에도 남아 있다.

4. 2. 3. 반사식 해시계

아이작 뉴턴이 개발한 반사식 해시계는 남향 창문의 창틀에 작은 거울을 설치하는 방식이다.[65] 이 거울은 해시계의 노두스(nodus) 역할을 하며, 천장에 한 점의 빛을 비춘다. 지리적 위도와 계절에 따라 빛의 점은 원뿔 곡선과 같은 궤적을 그리며 움직인다. 만약 거울이 지구의 적도와 평행하고 천장이 수평이라면, 빛의 점이 그리는 각도는 일반적인 수평 해시계의 각도와 같게 된다. 천장을 해시계의 표면으로 활용함으로써, 사용하지 않는 공간을 활용함과 동시에 매우 정확한 해시계를 만들 수 있다.

반사식 해시계는 시침이 없이, 창문으로 들어온 태양광을 고정된 작은 거울로 반사시켜 천장 등에 비치는 빛의 위치로 시간을 읽는 방식이다. 거울이 작으면 점 형태의 빛이 실내의 한 점을 비추고, 이 점이 태양의 위치 변화에 따라 이동하는 것을 이용한다. 매일 정해진 시간에 천장에 시간 표시를 하여 1년에 걸쳐 완성하면, 매우 정밀한 해시계가 된다.

1943년에 폴란드 Olsztyn|올슈틴pl에 있는 니콜라우스 코페르니쿠스의 저택인 올슈틴 성에서 이와 같은 원리의 해시계가 발견되었다. 이에 따라 이 형태의 해시계는 코페르니쿠스가 발명한 것으로 알려져 있다. 코페르니쿠스의 해시계는 성 안의 특정 위치에 거울을 놓아 반사된 빛이 벽의 표시 위를 이동하게 하는 방식이었으며, 하루 동안의 시간을 알기 위한 목적보다는 1년의 길이를 정확하게 측정하기 위해 사용되었을 것으로 추정된다.

4. 2. 4. 정오계

정오계(正午計)는 남중 시각을 아는 데 특화된 해시계이다.[83]

근대 이후 기계 시계가 보급되었어도 라디오 방송 등이 보급되기 전까지는 정확한 시각을 아는 것이 쉽지 않았다.[83] 따라서 남중을 기준으로 간이 해시계 등이 사용되었지만, 후에 남중을 아는 데 특화된 정오계라는 해시계가 사용되게 되었다.[83]

지구의 운동 속도는 일정하지 않기 때문에 태양이 정오에 정남쪽에 온다는 보장이 없다. 하지만 매일 정오에 해시계의 지침 끝의 위치를 기록해 1년간 계속하면, 다음 해 이후에도 정오만을 가리키는 해시계를 만들 수 있다. 더 나아가 이 그림자의 위치를 천문학적 계산으로 산출하여 정오 전용 해시계를 미리 만들어 설치하는 것도 가능하다. 정오의 태양은 숫자 8을 눕힌 것 같은 불규칙적인 위치 변화(아날렘마)를 한 후 1년에 걸쳐 다시 원래 위치로 돌아온다.

일본에서는 각지의 우체국에 배치된 기계식 시계의 시각을 맞추는 데 정오계가 사용되었다.[83] 과거 수세기 동안 이러한 해시계는 기계식 시계를 맞추는 데 사용되었는데, 기계식 시계는 때때로 하루에 상당한 시간 오차를 발생시키곤 했다.

5. 한국의 해시계

한국에서 사용된 실물 자료로는 경주에서 출토된 7세기 경의 해시계 파편이 가장 이른 시기에 해당된다. 이 유물은 원반 모양의 시반을 24등분하여 자시·묘시 등의 24시를 새기고, 그 중심에는 시표인 막대기를 세웠던 것으로 생각된다. 크기는 반지름 33.4cm이며, 현재 자시부터 묘시까지만 남아 있다.

이후 조선 세종 때 장영실 등이 제작한 앙부일구·정남일구·천평일구·현주일구 등이 널리 알려져 있다. 특히 앙부일구는 외국과는 다른 조선 초의 독특한 형태로 일본에도 전해졌다.

6. 해시계와 관련된 문화

현대의 아날로그 시계가 기본적으로 시계 방향인 이유는 해시계가 시계 방향이었기 때문이라는 설이 유력하다.[84][85] 북회귀선 이북에서는 해시계의 바늘이 항상 이 방향으로 회전했기 때문이다.

참조

[2]

웹사이트

How do sundials work

https://web.archive.[...]

British Sundial society

2013-09-21

[3]

서적

Using Network and Mobile Technology to Bridge Formal and Informal Learning

https://books.google[...]

Elsevier

2013-02-08

[4]

논문

Gnomons at Meroë and Early Trigonometry

1998-01-01

[5]

웹사이트

Neolithic Skywatchers

http://www.archaeolo[...]

1998-05-27

[6]

웹사이트

BSS Glossary

http://www.sundialso[...]

British Sundial Society

[7]

harvp

Rohr, 1996, pp=126–129; Waugh, 1973, pp=124–125

[8]

웹사이트

The Sundial Primer

http://www.mysundial[...]

[9]

웹사이트

Making a sundial for the Southern hemisphere 1

http://solar.physics[...]

[10]

웹사이트

Making a sundial for the Southern hemisphere 2

http://solar.physics[...]

[11]

웹사이트

The Sundial Register

https://web.archive.[...]

British Sundial Society

[12]

harvp

Waugh, 1973, pp= 48–50

[13]

웹사이트

Variation in the equation of time

http://www.precisedi[...]

[14]

웹사이트

The Claremont, CA Bowstring Equatorial Photo Info

https://web.archive.[...]

[15]

서적

Sundials

https://books.google[...]

Osprey Publishing

[16]

웹사이트

Designed for accuracy

http://sunquestsundi[...]

[17]

harvp

Waugh, 1973, p=34

[18]

서적

Sundials: The art and science of gnomonics

Pica Press

[19]

잡지

The Amateur Scientist

http://sunquestsundi[...]

[20]

서적

Revolution in Time : Clocks and the making of the modern world

https://www.worldcat[...]

Viking

[21]

웹사이트

The world's largest sundial, Jantar Mantar, Jaipur

https://www.bordersu[...]

2016-04

[22]

harvp

Waugh, 1973, pp=106–107

[23]

harvp

Waugh, 1973, p= 205

[24]

NHLE

[25]

harvp

Rohr, 1996, pp=46–49; Mayall, Mayall, 1994, pp= 55–56, 96–98, 138–141; Waugh, 1973, pp= 29–34

[26]

논문

The arachne of the Amphiareion and the origin of gnomonics in Greece

[27]

harvp

Rohr, 1996, pp=49–53; Mayall, Mayall, 1994, pp= 56–99, 101–143, 138–141; Waugh, 1973, pp= 35–51

[28]

harvp

Rohr, 1996, p=52; Waugh, 1973, p= 45

[29]

harvp

Rohr, 1996, pp=46–49; Mayall, Mayall, 1994, pp= 557–58, 102–107, 141–143; Waugh, 1973, pp= 52–99

[30]

harvp

Rohr, 1996, p=65; Waugh, 1973, p=52

[31]

harvp

Rohr, 1996, pp=54–55; Waugh, 1973, pp= 52–69

[32]

harvp

Waugh, 1973, p=83

[33]

웹사이트

Worldwide Sunrise and Sunset map

http://www.sunrisesu[...]

[34]

harvp

Rohr, 1996, pp=55–69; Mayall, Mayall, 1994, p=58; Waugh, 1973, pp= 74–99

[35]

harvp

Waugh, 1973, p=55

[36]

논문

[37]

논문

[38]

논문

[39]

논문

[40]

논문

[41]

논문

[42]

서적

The Art of Dialling

[43]

웹사이트

the Netherlands, Revision of Chapter 5 of ''Sundials'' by René R.J. Rohr, New York 1996, declining inclined dials part D Declining and inclined dials by mathematics using a new figure

http://lester.demon.[...]

2015-05-01

[44]

논문

[45]

논문

[46]

논문

[47]

논문

[48]

논문

An Analysis Of Navigational Instruments in the Age of Exploration: 15th Century to Mid-17th Century

Texas A&M University

2005-12

[49]

논문

[50]

서적

A History of Marine Navigation

G.T. Foulis & Co.

[51]

보고서

Analemmatic sundials: How to build one and why they work

[52]

논문

[53]

논문

[54]

논문

[55]

서적

The Story of Time

https://archive.org/[...]

Merrell Holberton / National Maritime Museum

[56]

웹사이트

Telling the story of time measurement: The Beginnings

http://www.stedmunds[...]

St. Edmundsbury Borough Council

2008-06-20

[57]

논문

[58]

서적

Henry VI, Part 3

[59]

서적

Canterbury Tales

[60]

논문

[61]

논문

[62]

논문

[63]

저널

Declination lines detailed

http://www.sundialso[...]

2007-09

[64]

논문

[65]

논문

[66]

웹사이트

1 Conference Retrospective: Victoria BC 2015

http://www.sundials.[...]

North American Sundial Society

2015-12-04

[67]

논문

[68]

논문

[69]

논문

[70]

논문

[71]

웹사이트

The Sundial Register

http://www.sundialso[...]

2008-01-05

[72]

웹사이트

Telling the story of time measurement

http://www.stedmunds[...]

2008-01-05

[73]

논문

Theorie einer Bifilar-Sonnenuhr

http://articles.adsa[...]

2013-12-17

[74]

웹사이트

Digital sundial

http://www.digitalsu[...]

2013-07-12

[75]

서적

[76]

서적

[77]

서적

[78]

웹사이트

Why Catholics built secret astronomical features into churches to help save souls

http://www.atlasobsc[...]

2016-11-23

[79]

보고서

The sundial and geometry

http://www.wsanford.[...]

[80]

웹사이트

Portable Hemispherical Sundial

http://www.museum.go[...]

National Museum of Korea

2015-05-30

[81]

백과사전

2024-06-10

[82]

블로그

5 facts about time in the tropics

https://jculife.tumb[...]

[83]

간행물

村に時計がやってきた

https://www.postalmu[...]

郵政博物館

2019-10-03

[84]

웹사이트

時計の針(はり)は、どうして右回りなの?

https://www.panasoni[...]

[85]

웹사이트

時計の針はなぜ右回りになったのですか?

https://web.archive.[...]

[86]

웹사이트

アナログ時計で方角を知る方法 警視庁

https://www.keishich[...]

2021-07-30

[87]

웹사이트

日時計 職員室の南側に…

http://www.mb.ccnw.n[...]

2022-04

[88]

웹사이트

西の丸展示館前にある「矢橋式日時計」 - 4

http://photozou.jp/p[...]

2022-04

[89]

웹사이트

学校の歴史

http://www.nishio.ed[...]

2022-04

[90]

웹사이트

大垣市立赤坂中学校

https://www.ogaki-ci[...]

2022-04

[91]

웹사이트

日時計の楽しみ(2)

https://www.ne.jp/as[...]

2022-04

[92]

웹사이트

ITmediaビジネス ONLINE

https://www.itmedia.[...]

2022-04

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com