서양 중세 연극

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

서양 중세 연극은 서로마 제국 멸망 이후 비잔틴 제국을 중심으로 종교극 형태로 발전했다. 6세기 유스티니아누스 황제에 의해 극장이 폐쇄되었지만, 2세기 이후 비잔틴 교회에서는 구약성서의 예언을 대화 형식으로, 신약과 사도서간을 극화하는 등 연극적 요소를 도입했다. 서유럽에서는 10세기부터 종교극이 시작되어 성탄제극, 부활제극, 예언자극, 수난극 등으로 발전했으며, 교회 밖으로 확장되어 속어로 공연되기도 했다. 12세기부터는 세속극, 특히 봄 축제극이 등장했고, 파르스, 사육제극과 같은 다양한 형태의 연극이 나타났다. 중세 말과 근대 초의 정치적, 경제적 변화는 연극에 큰 영향을 미쳤으며, 종교 개혁과 고대 문화에 대한 관심 증가는 연극의 새로운 발전을 이끌었다.

더 읽어볼만한 페이지

2. 종교극

서로마 제국이 4~5세기에 걸쳐 쇠퇴하면서 로마 권력의 중심은 콘스탄티노플과 동로마 제국, 즉 비잔틴 제국으로 이동했다. 비잔틴 연극에 대한 증거는 미미하지만, 기록에 따르면 마임, 판토마임, 비극과 희극의 장면이나 낭송, 춤 등이 인기가 있었다. 콘스탄티노플에는 5세기까지 사용된 두 개의 극장이 있었다. 비잔틴 제국은 많은 고대 그리스 텍스트를 보존하고 ''수다''라는 백과사전을 편찬하여 그리스 연극에 대한 정보를 제공했다.[2] 6세기에 유스티니아누스 황제는 극장을 영구 폐쇄했다.

많은 사람들은 극장을 기독교에 대한 위협으로 여겼다. 타티아누스, 테르툴리아누스, 아우구스티누스 같은 교부들은 무대를 부패의 도구로 묘사했고, 연기는 삶의 모방이 하나님의 창조물을 조롱하는 것으로 여겨 죄로 간주되었다.[3] 로마 배우들은 기독교 여성과 접촉, 노예 소유, 금 착용이 금지되었다. 그들은 공식적으로 파문되었고, 혼인과 장례를 포함한 성사를 거부당했으며, 유럽 전역에서 비난받았다. 성직자들은 순회 배우들이 관할 구역에서 공연하는 것을 막았다.[3]

미사 전례에서 연극으로의 과정은 서구교회의 독창이 아니다. 비잔틴의 동방(그리스) 교회에서는 이미 2세기 이후 구약성서에서의 구세주의 예언이 대화화(對話化)되고, 4세기 후반 이후는 신약과 사도서간(使徒書簡)도 대화로 짜여졌다. 성모 마리아에의 수태고지나 그리스도와 악마와의 대화가 이 무렵에 생겨났다. 당시의 동방에는 그리스 연극의 전통이 남아 있어 고대의 수사법이 중시되었다. 사제(司祭)와 조제(助祭) 사이에 주고 받는 '''호밀리아'''(homilia)라고 불리는 그리스어로 된 대화는 당시의 연극과는 관계가 없고 연극을 의도하지도 않았으나, 연극이 싹트기 시작하기 이전의 형태라고 할 수 있다.

오늘날 완전히 남아 있는 이 무렵의 호밀리아는 성 메토디오스(Methohios:311년 또는 312년 殉敎)가 쓴 <향연, 또는 순결에 관해서>뿐이며, 나머지는 단편들이다. 진정한 극이라고 할 수 있는 최초의 가장 오랜 수난극은 <수난의 그리스도>(다만 주인공은 마리아)이다. 이것은 원래 그리스의 교부(敎父)였던 나티안츠의 그레고리오스(Gregorios)의 작품으로 믿어져 왔으나 오늘날에 와서는 의문시되고 있다. 그러나 그가 미사 전례를 연극화한 개척자의 한 명임에는 틀림이 없다.

아리아니즘이라는 이단의 창시자인 아레이오스는 고래(古來)의 민족적 예능을 기독교의 미사 전례에 살리기 위해 '''탈리아'''(Thalia)를 만들었다. 이것은 카덴차가 있는 통속음악을 반주로 하여 송가(頌歌)와 시편(詩篇)을 낭창(朗唱)하는 방법이다. 또한 여기에 맞추는 리드미컬한 몸짓도 정해져 있었다.

정통교회는 탈리아에 반대하여 15년 동안이나 싸웠지만 마침내 자기 편에서도 새로운 스타일의 교회가(敎會歌)를 도입하지 않을 수가 없게 되어 '''안티 탈리아'''(antiThalia)를 만들었다.

교회가로 인해 교창(交唱)이나 리드미컬한 낭창과 몸짓이 미사 전례를 다채롭게 채색하여 이에 춤도 곁들이게 됐으며, 4세기 말에는 보통 무용과 별로 차이가 없던 것이 성인(聖人) 찬양을 위해서 교회내에서 상연하게 되었다. 5세기의 전반에 성 프로클로스(446년 사망)가 상연한 <크리스마스 엔코미아(聖誕祭讚歌)>는 현존하는 단편 중에서도 뚜렷한 극적인 성격을 나타내고 있다.

비잔틴 시대 그리스어 종교극은 6세기에 최초의 융성기를 맞이했다. 비잔틴 최고의 교회시인인 사제 로마노스(490경-560경)의 작품이라는 1천 편 정도의 '콘타키온' 가운데에는 성탄제극(聖誕祭劇)이라고 할 수 있는 것이 있다. 6세기 말에는 황제 마우리키오스의 호위인 메난데르의 작품이라는 순교극이 나타났다. 콘스탄티노플의 총주교인 게르마노스 1세(624-733)의 작품이라는 7세기 후반의 성탄제극은 마리아의 소녀시대와 수태고지, 구세주에 대한 악마의 기도(企圖), 그리스도의 탄생과 이집트 도피의 3부로 이루어진다. 또한 이 극에 나오는 희극적 장면은 고대 미모스 극(劇)의 영향을 생각나게 한다.

726년부터 843년까지의 우상파괴운동은 연극에도 파급되어 교회 내에서의 연극적 표현이 어려워졌으나, 그 동안에도 다마스커스의 요안네스가 쓴 <수잔나>, 스테파노스 사바이타의 <그리스도의 죽음>, 이그나지오스 디아코노스의 <아랍의 노래> 등 뛰어난 극이 만들어졌다.

파괴운동이 끝난 뒤 교회와 국가의 후원으로 다시 숨을 돌린 교회 내에서의 연극은 이전보다 더 성대하게 연출에 주력했으며 10세기에 두 번째의 융성기를 맞이했다. 그 정점은 10세기 또는 늦어도 11세기 초에 콘스탄티노플의 하기아 소피아 교회나 다른 교회당에서 상연되고 그 후에 몇 번이고 되풀이된 그리스 지방어(地方語)에 의한 대수난극이다.

여기에는 나사로의 소생, 그리스도의 예루살렘 입성(入城), 최후의 만찬과 세족(洗足), 유다의 배반과 베드로의 부인(否認)을 포함한 감람산 재판, 십자가형(十字架刑), 매장, 부활 등의 주요한 장면이 망라되고 있다. 비잔틴보다 훨씬 뒤늦게 출발한 서구가 이미 시민에 의한 교회당 밖의 종교극의 극성기를 맞았던 15세기에 이르러서도 데살로니카의 시메온(Simeon)은 동방과 서방을 비교하여 동방에서는 평신도가 예외적인 극외에는 참가할 수 없고, 보통은 대주교·주교 및 사제들이 위계(位階)와 덕망에 따라 배역을 분담했으며, 그리스도와 마리아의 역은 특히 신앙이 두터운 성직자만이 맡게 되어 있었다고 지적하고 있다. 물론 시메온은 동방교회 쪽의 신앙심이 더 깊다고 주장하나, 이 증언은 연극이나 예술 일반에 국한하지 않고 모든 역사의 발전을 좌우하는 서구와 동방과의 본질적인 차이를 교묘하게 표현하고 있다. 그 후 1453년 터키에 의한 콘스탄티노플 점령으로 비잔틴 교회의 종교극은 막을 내렸으며, 그 역사는 최근까지 망각되고 있었다.

2. 1. 비잔틴 제국 (동로마 제국)의 그리스어 종교극

서로마 제국이 4~5세기에 걸쳐 쇠퇴하면서 로마 권력의 중심은 콘스탄티노플과 동로마 제국, 즉 비잔틴 제국으로 이동했다. 비잔틴 연극에 대한 증거는 미미하지만, 기록에 따르면 마임, 판토마임, 비극과 희극의 장면이나 낭송, 춤 등이 인기가 있었다. 콘스탄티노플에는 5세기까지 사용된 두 개의 극장이 있었다. 비잔틴 제국은 많은 고대 그리스 텍스트를 보존하고 ''수다''라는 백과사전을 편찬하여 그리스 연극에 대한 정보를 제공했다.[2] 6세기에 유스티니아누스 황제는 극장을 영구 폐쇄했다.많은 사람들은 극장을 기독교에 대한 위협으로 여겼다. 타티아누스, 테르툴리아누스, 아우구스티누스 같은 교부들은 무대를 부패의 도구로 묘사했고, 연기는 삶의 모방이 하나님의 창조물을 조롱하는 것으로 여겨 죄로 간주되었다.[3] 로마 배우들은 기독교 여성과 접촉, 노예 소유, 금 착용이 금지되었다. 그들은 공식적으로 파문되었고, 혼인과 장례를 포함한 성사를 거부당했으며, 유럽 전역에서 비난받았다. 성직자들은 순회 배우들이 관할 구역에서 공연하는 것을 막았다.[3]

미사 전례에서 연극으로의 과정은 서구교회의 독창이 아니다. 비잔틴의 동방(그리스) 교회에서는 이미 2세기 이후 구약성서에서의 구세주의 예언이 대화화(對話化)되고, 4세기 후반 이후는 신약과 사도서간(使徒書簡)도 대화로 짜여졌다. 성모 마리아에의 수태고지나 그리스도와 악마와의 대화가 이 무렵에 생겨났다. 당시의 동방에는 그리스 연극의 전통이 남아 있어 고대의 수사법이 중시되었다. 사제(司祭)와 조제(助祭) 사이에 주고 받는 '''호밀리아'''(homilia)라고 불리는 그리스어로 된 대화는 당시의 연극과는 관계가 없고 연극을 의도하지도 않았으나, 연극이 싹트기 시작하기 이전의 형태라고 할 수 있다.

오늘날 완전히 남아 있는 이 무렵의 호밀리아는 성 메토디오스(Methohios:311년 또는 312년 殉敎)가 쓴 <향연, 또는 순결에 관해서>뿐이며, 나머지는 단편들이다. 진정한 극이라고 할 수 있는 최초의 가장 오랜 수난극은 <수난의 그리스도>(다만 주인공은 마리아)이다. 이것은 원래 그리스의 교부(敎父)였던 나티안츠의 그레고리오스(Gregorios)의 작품으로 믿어져 왔으나 오늘날에 와서는 의문시되고 있다. 그러나 그가 미사 전례를 연극화한 개척자의 한 명임에는 틀림이 없다.

아리아니즘이라는 이단의 창시자인 아레이오스는 고래(古來)의 민족적 예능을 기독교의 미사 전례에 살리기 위해 '''탈리아'''(Thalia)를 만들었다. 이것은 카덴차가 있는 통속음악을 반주로 하여 송가(頌歌)와 시편(詩篇)을 낭창(朗唱)하는 방법이다. 또한 여기에 맞추는 리드미컬한 몸짓도 정해져 있었다.

정통교회는 탈리아에 반대하여 15년 동안이나 싸웠지만 마침내 자기 편에서도 새로운 스타일의 교회가(敎會歌)를 도입하지 않을 수가 없게 되어 '''안티 탈리아'''(antiThalia)를 만들었다.

교회가로 인해 교창(交唱)이나 리드미컬한 낭창과 몸짓이 미사 전례를 다채롭게 채색하여 이에 춤도 곁들이게 됐으며, 4세기 말에는 보통 무용과 별로 차이가 없던 것이 성인(聖人) 찬양을 위해서 교회내에서 상연하게 되었다. 5세기의 전반에 성 프로클로스(446년 사망)가 상연한 <크리스마스 엔코미아(聖誕祭讚歌)>는 현존하는 단편 중에서도 뚜렷한 극적인 성격을 나타내고 있다.

비잔틴 시대 그리스어 종교극은 6세기에 최초의 융성기를 맞이했다. 비잔틴 최고의 교회시인인 사제 로마노스(490경-560경)의 작품이라는 1천 편 정도의 '콘타키온' 가운데에는 성탄제극(聖誕祭劇)이라고 할 수 있는 것이 있다. 6세기 말에는 황제 마우리키오스의 호위인 메난데르의 작품이라는 순교극이 나타났다. 콘스탄티노플의 총주교인 게르마노스 1세(624-733)의 작품이라는 7세기 후반의 성탄제극은 마리아의 소녀시대와 수태고지, 구세주에 대한 악마의 기도(企圖), 그리스도의 탄생과 이집트 도피의 3부로 이루어진다. 또한 이 극에 나오는 희극적 장면은 고대 미모스 극(劇)의 영향을 생각나게 한다.

726년부터 843년까지의 우상파괴운동은 연극에도 파급되어 교회 내에서의 연극적 표현이 어려워졌으나, 그 동안에도 다마스커스의 요안네스가 쓴 <수잔나>, 스테파노스 사바이타의 <그리스도의 죽음>, 이그나지오스 디아코노스의 <아랍의 노래> 등 뛰어난 극이 만들어졌다.

파괴운동이 끝난 뒤 교회와 국가의 후원으로 다시 숨을 돌린 교회 내에서의 연극은 이전보다 더 성대하게 연출에 주력했으며 10세기에 두 번째의 융성기를 맞이했다. 그 정점은 10세기 또는 늦어도 11세기 초에 콘스탄티노플의 하기아 소피아 교회나 다른 교회당에서 상연되고 그 후에 몇 번이고 되풀이된 그리스 지방어(地方語)에 의한 대수난극이다.

여기에는 나사로의 소생, 그리스도의 예루살렘 입성(入城), 최후의 만찬과 세족(洗足), 유다의 배반과 베드로의 부인(否認)을 포함한 감람산 재판, 십자가형(十字架刑), 매장, 부활 등의 주요한 장면이 망라되고 있다. 비잔틴보다 훨씬 뒤늦게 출발한 서구가 이미 시민에 의한 교회당 밖의 종교극의 극성기를 맞았던 15세기에 이르러서도 데살로니카의 시메온(Simeon)은 동방과 서방을 비교하여 동방에서는 평신도가 예외적인 극외에는 참가할 수 없고, 보통은 대주교·주교 및 사제들이 위계(位階)와 덕망에 따라 배역을 분담했으며, 그리스도와 마리아의 역은 특히 신앙이 두터운 성직자만이 맡게 되어 있었다고 지적하고 있다. 물론 시메온은 동방교회 쪽의 신앙심이 더 깊다고 주장하나, 이 증언은 연극이나 예술 일반에 국한하지 않고 모든 역사의 발전을 좌우하는 서구와 동방과의 본질적인 차이를 교묘하게 표현하고 있다. 그 후 1453년 터키에 의한 콘스탄티노플 점령으로 비잔틴 교회의 종교극은 막을 내렸으며, 그 역사는 최근까지 망각되고 있었다.

2. 1. 1. 호밀리아

미사 전례에서 연극으로의 과정은 서구교회의 독창이 아니다. 비잔틴의 동방(그리스) 교회에서는 이미 2세기 이후 구약성서에서의 구세주의 예언이 대화화(對話化)되고, 4세기 후반 이후는 신약과 사도서간(使徒書簡)도 원문에서는 대화로 되어 있지 않은 부분이 대화로 짜여졌다. 성모 마리아에의 수태고지나 그리스도와 악마와의 대화가 이 무렵에 생겨났다. 당시의 동방에는 그리스 연극의 전통이 아직도 남아 있어 고대의 수사법이 중시되었다. 그래서 고대극의 오리지널에 따라 만들어지고 사제(司祭)와 조제(助祭) 사이에 주고 받는 '''호밀리아'''(homilia)라고 불리는 이러한 그리스어로 된 대화는 그 당시의 연극과는 물론 아무런 관계도 없고 연극을 의도하지도 않았으나, 그것은 연극이 싹트기 시작하기 이전의 형태라고 할 수 있겠다.오늘날 완전히 남아 있는 이 무렵의 호밀리아는 성 메토디오스(Methohios:311년 또는 312년 殉敎)가 쓴 <향연, 또는 순결에 관해서>뿐이며, 나머지는 단편들이다. 진정한 극이라고 할 수 있는 최초의 가장 오랜 수난극은 <수난의 그리스도>(다만 주인공은 마리아)이다. 이것은 원래 그리스의 교부(敎父)였던 나티안츠의 그레고리오스(Gregorios)의 작품으로 믿어져 왔으나 오늘날에 와서는 의문시되고 있다. 그러나 그가 미사 전례를 연극화한 개척자의 한 명임에는 틀림이 없다.

2. 1. 2. 탈리아와 안티탈리아

아리아니즘이라는 이단의 창시자인 아레이오스는 고래(古來)의 민족적 예능을 기독교의 미사 전례에 살리기 위해 '''탈리아'''(Thalia)를 만들었다. 이것은 카덴차가 있는 통속음악을 반주로 하여 송가(頌歌)와 시편(詩篇)을 낭창(朗唱)하는 방법이다. 또한 여기에 맞추는 리드미컬한 몸짓도 정해져 있었다.그때까지의 시편의 단조로운 낭독을 고수하고 있었던 정통교회는 탈리아에 반대하여 15년 동안이나 싸웠지만 마침내 자기 편에서도 새로운 스타일의 교회가(敎會歌)를 도입하지 않을 수가 없게 되어 '''안티 탈리아'''(antiThalia)를 만들었다.

2. 1. 3. 엔코미아

교회가로 인해 교창(交唱)이나 리드미컬한 낭창과 몸짓이 미사 전례를 다채롭게 채색하여 이에 춤도 곁들이게 됐으며, 4세기 말에는 보통 무용과 별로 차이가 없던 것이 성인(聖人) 찬양을 위해서 교회내에서 상연하게 되었다. 5세기의 전반에 성 프로클로스(446년 사망)가 상연한 <크리스마스 엔코미아(聖誕祭讚歌)>는 현존하는 단편 중에서도 뚜렷한 극적인 성격을 나타내고 있다.2. 1. 4. 그리스어 종교극의 발흥

비잔틴 시대 그리스어 종교극은 6세기에 최초의 융성기를 맞이했다. 비잔틴 최고의 교회시인인 사제 로마노스(490경-560경)의 작품이라는 1천 편 정도의 '콘타키온' 가운데에는 성탄제극(聖誕祭劇)이라고 할 수 있는 것이 있다. 6세기 말에는 황제 마우리키오스의 호위인 메난데르의 작품이라는 순교극이 나타났다. 콘스탄티노플의 총주교인 게르마노스 1세(624-733)의 작품이라는 7세기 후반의 성탄제극은 마리아의 소녀시대와 수태고지, 구세주에 대한 악마의 기도(企圖), 그리스도의 탄생과 이집트 도피의 3부로 이루어진다. 또한 이 극에 나오는 희극적 장면은 고대 미모스 극(劇)의 영향을 생각나게 한다.2. 1. 5. 중세 교회 내 연극과 우상파괴

726년부터 843년까지의 우상파괴운동은 연극에도 파급되어 교회 내에서의 연극적 표현이 어려워졌으나, 그 동안에도 다마스커스의 요안네스가 쓴 <수잔나>, 스테파노스 사바이타의 <그리스도의 죽음>, 이그나지오스 디아코노스의 <아랍의 노래> 등 뛰어난 극이 만들어졌다.2. 1. 6. 비잔틴 연극의 전성기

파괴운동이 끝난 뒤 교회와 국가의 후원으로 다시 숨을 돌린 교회 내에서의 연극은 이전보다 더 성대하게 연출에 주력했으며 10세기에 두 번째의 융성기를 맞이했다. 그 정점은 10세기 또는 늦어도 11세기 초에 콘스탄티노플의 하기아 소피아 교회나 다른 교회당에서 상연되고 그 후에 몇 번이고 되풀이된 그리스 지방어(地方語)에 의한 대수난극이다.여기에는 나사로의 소생, 그리스도의 예루살렘 입성(入城), 최후의 만찬과 세족(洗足), 유다의 배반과 베드로의 부인(否認)을 포함한 감람산 재판, 십자가형(十字架刑), 매장, 부활 등의 주요한 장면이 망라되고 있다. 비잔틴보다 훨씬 뒤늦게 출발한 서구가 이미 시민에 의한 교회당 밖의 종교극의 극성기를 맞았던 15세기에 이르러서도 데살로니카의 시메온(Simeon)은 동방과 서방을 비교하여 동방에서는 평신도가 예외적인 극외에는 참가할 수 없고, 보통은 대주교·주교 및 사제들이 위계(位階)와 덕망에 따라 배역을 분담했으며, 그리스도와 마리아의 역은 특히 신앙이 두터운 성직자만이 맡게 되어 있었다고 지적하고 있다. 물론 시메온은 동방교회 쪽의 신앙심이 더 깊다고 주장하나, 이 증언은 연극이나 예술 일반에 국한하지 않고 모든 역사의 발전을 좌우하는 서구와 동방과의 본질적인 차이를 교묘하게 표현하고 있다. 그 후 1453년 터키에 의한 콘스탄티노플 점령으로 비잔틴 교회의 종교극은 막을 내렸으며, 그 역사는 최근까지 망각되고 있었다.

2. 2. 서유럽의 라틴어 교회극

비잔틴 문화의 서구전파와 함께 5세기에서 6세기부터 10세기 사이에 종교극이 시작되었다. 서구에서의 성탄제극과 부활제극의 성장, 1100년에 프랑스에서 처음으로 나타난 예언자극, 13세기에 이탈리아·프랑스 및 독일어권에서 일어난 대규모 수난극 등은 모두 비잔틴에서 기원된 것이다.서구에서 종교극이 싹트기 시작한 것은 10세기부터이다. 처음에는 당시 프랑크 제국의 문화중심지였던 잔크트 갈렌(스위스 북동부)에 있는 베네딕트 수도원의 수사(修士) 투틸로(Tutilo, 850년경-913년)의 부활제·트로푸스라는 것이 종래의 정설(定說)이었다. 이것은 그리스도의 유체에 향유를 바르기 위해 무덤을 찾는 여인들과 그리스도의 부활을 알리는 천사 사이에 주고 받는 교창(交唱)으로 이루어진다. 그러나 근년에 와서 프랑스의 학자 셀리는 933년-936년에 리모즈의 산 마르시알 수도원에서 있었던 동명의 부활제 트로푸스(進行句)의 존재를 지적함과 동시에 성탄제 전야의 전례를 중세연극의 출발점으로 보았다. 또한 이탈리아의 학자 데 바르톨로미어스는 로마의 성 베드로 대성당에 있는 스콜라 칸토룸에서 생겨난 교창집(交唱集)을 가장 오랜 원형(原型)으로 보기 때문에 현재로는 어느 것이 원형인지 단정하기 어렵다.

에델월드가 975년에 만든 <묘지방문>의 중심 장면에서는 천사가 세 사람의 마리아에게 십자가와 그것을 덮었던 흰 보를 가리키고 다음에 마리아들이 흰 보를 펼쳐 보이며 신도들에게 주의 부활을 알리는 장면이 노래 사이에 들어간다. 이것은 단순한 상징이나 또는 전례적 행위가 아니라 "이는 무덤 앞에 앉은 천사와 주님의 몸에 향유를 바르기 위해 온 여자들의 시늉으로서 행해진다"라고 한 대본의 말로 보아도 극임이 분명하다.

초기 중세 시대의 교회는 문맹률이 높은 대중에게 새로운 종교를 설명해야 하는 문제에 직면하여, 특정 종교적 사건을 각색한 극을 연중 특정일에 공연하기 시작했다. 이러한 극화는 연례 축제를 생생하게 만들기 위해 포함되었다.[6] 상징적인 물건과 행위 (예복, 제단, 향로, 사제들이 행하는 판토마임)는 기독교 의례가 기념하는 사건들을 상기시켰다. 약 925년경에 시작된 부활절 성가인 '그대를 찾는 자(Quem-Quaeritis)'는 그리스도의 빈 무덤을 둘러싼 사건을 공연하는 한 예시이다.[6] 965년에서 975년 사이에 윈체스터의 애설월드는 공연 지침이 포함된 작은 극이 담긴 ''Regularis Concordia(수도원 협약)''를 작곡했다.[4]

2. 2. 1. 서구 종교극의 출발

비잔틴 문화의 서구전파와 함께 5세기에서 6세기부터 10세기 사이에 종교극이 시작되었다. 서구에서의 성탄제극과 부활제극의 성장, 1100년에 프랑스에서 처음으로 나타난 예언자극, 13세기에 이탈리아·프랑스 및 독일어권에서 일어난 대규모 수난극 등은 모두 비잔틴에서 기원된 것이다.서구에서 종교극이 싹트기 시작한 것은 10세기부터이다. 처음에는 당시 프랑크 제국의 문화중심지였던 잔크트 갈렌(스위스 북동부)에 있는 베네딕트 수도원의 수사(修士) 투틸로(Tutilo, 850년경-913년)의 부활제·트로푸스라는 것이 종래의 정설(定說)이었다. 이것은 그리스도의 유체에 향유를 바르기 위해 무덤을 찾는 여인들과 그리스도의 부활을 알리는 천사 사이에 주고 받는 교창(交唱)으로 이루어진다. 그러나 근년에 와서 프랑스의 학자 셀리는 933년-936년에 리모즈의 산 마르시알 수도원에서 있었던 동명의 부활제 트로푸스(進行句)의 존재를 지적함과 동시에 성탄제 전야의 전례를 중세연극의 출발점으로 보았다. 또한 이탈리아의 학자 데 바르톨로미어스는 로마의 성 베드로 대성당에 있는 스콜라 칸토룸에서 생겨난 교창집(交唱集)을 가장 오랜 원형(原型)으로 보기 때문에 현재로는 어느 것이 원형인지 단정하기 어렵다.

에델월드가 975년에 만든 <묘지방문>의 중심 장면에서는 천사가 세 사람의 마리아에게 십자가와 그것을 덮었던 흰 보를 가리키고 다음에 마리아들이 흰 보를 펼쳐 보이며 신도들에게 주의 부활을 알리는 장면이 노래 사이에 들어간다. 이것은 단순한 상징이나 또는 전례적 행위가 아니라 "이는 무덤 앞에 앉은 천사와 주님의 몸에 향유를 바르기 위해 온 여자들의 시늉으로서 행해진다"라고 한 대본의 말로 보아도 극임이 분명하다.

초기 중세 시대의 교회는 문맹률이 높은 대중에게 새로운 종교를 설명해야 하는 문제에 직면하여, 특정 종교적 사건을 각색한 극을 연중 특정일에 공연하기 시작했다. 이러한 극화는 연례 축제를 생생하게 만들기 위해 포함되었다.[6] 상징적인 물건과 행위 (예복, 제단, 향로, 사제들이 행하는 판토마임)는 기독교 의례가 기념하는 사건들을 상기시켰다. 약 925년경에 시작된 부활절 성가인 '그대를 찾는 자(Quem-Quaeritis)'는 그리스도의 빈 무덤을 둘러싼 사건을 공연하는 한 예시이다.[6] 965년에서 975년 사이에 윈체스터의 애설월드는 공연 지침이 포함된 작은 극이 담긴 ''Regularis Concordia(수도원 협약)''를 작곡했다.[4]

2. 2. 2. 묘지 방문

아무것도 출력하지 않는다. (요약 및 원본 소스 정보 없음)2. 2. 3. 민족적 습속과 종교극의 관계

3세기까지 그리스도의 탄생일이라고 했던 1월 6일의 공현축일(公顯祝日)은 원래 부활의 축제에서 온 것이다. 이것은 이미 고대 이집트에선 오시리스 밀의(密儀:太陽神 탄생의 축제)이며, 기독교화 이전의 비잔틴에서는 봄의 축제였던 씨앗의 보존을 비는 농경민 신앙이 기독교에서의 성탄제와 부활제로 계승되었던 것이다. 훗날의 기독교적인 유럽의 사육제극(謝肉祭劇)이나 4계(四季)의 극도 이교시대(異敎時代)의 게르만인·켈트인에게도 있었던 풍습을 바탕으로 하는 것이므로, 종교극의 희극적 장면에서 발전한 것은 아니다. 1100년 독일어권에 나타난 부활제극(復活祭劇) 가운데 베드로와 요한의 경쟁장면은 게르만인의 풍습에서, 그리고 향유상인(香油商人)의 장면은 켈트인의 엉터리 의사의 연극에서 온 것이라 하겠다. 그러나 물론 이러한 이교적 요소는 훨씬 후에 가서 부활제극에 융합되었던 것으로 그것이 극 발생의 원동력이 된 것은 결코 아니다.2. 2. 4. 종교극의 연기, 의상, 무대

유럽의 기독교적 부활제극에는 일찍부터 몸짓이 나타나 있었다. 예컨대, 그리스도의 무덤을 찾는 마리아들은, 영국에서는 무엇인가를 찾는 몸짓으로 표현되고, 뉘른베르크(독일)에서는 고개를 숙이고 등장하여 얼굴을 손으로 가리고 울다가 눈물을 닦는 시늉을 한다. 그리고 이러한 가창극(歌唱劇)에서는 목소리에 표정을 담았다. 다만 교회의 생각으로는 세속적인 정감을 자아내지 않기 위해 그 노래는 박자를 맞춘 리드미컬한 음악이 되어서는 안 되었으며, 단조로운 송가조(頌歌調)여야만 했기 때문에 그대신 출연자는 목소리의 강약으로 자신의 역할을 특징지으려 했다. 예컨대 천사는 고상한 목소리로 무덤에 달려가는 사도 베드로와 요한에게 부활을 알리는 것 등이다.[29]의상은 처음에는 오직 고대 후기의 평상복이나 예복에서 온 성직복 또는 제복(祭服)이 사용되었으나 그것도 무차별한 것이 아니고 되도록이면 배역에 어울리도록 연구했다. 그리고 전례없는 소도구도 이용되었다. 12세기의 몽산 미셸에서는 부활한 그리스도가 맨발에 턱수염을 기르고 손에는 촛불을 들고 왕관을 쓴 모습으로 등장했다. 또한 13세기의 푸르리 수도원(스위스)에서는 극의 도중에 의상을 바꾸었다. 그리스도는 처음에 긴 하의를 걸친 정원사의 모습으로 등장하여 손에는 삽을 쥐고 있었으나 부활 후에는 다르마티카(上衣)에 삼각모를 쓰고 오른손에 십자가와 기(旗), 왼손에는 복음서를 들고 나타난다.[29]

상연의 장소는 대개 교회 안이었다. 부활제극의 무덤 장면으로는 주제단(主祭壇)과 옆 제단, 지하 성당이나 혹은 성가대석 등 여러 곳이 사용되었다. 또한 그 표현으로는 암시적인 경우도 있었고, 상당히 구상적(具象的)인 세트를 장식하는 경우도 있었다. 프라하에서는 교회 중앙의 넓은 장소에 책상을 두고 향유상인(香油商人)의 장면이라 했다. 투르(프랑스)에서는 후세의 동시무대와 같은 원리로 장면마다 다른 연희장소(演戱場所:복도)가 준비됐다. 성탄제극에서는 제단을 마굿간으로 만드는 경우가 많다. 푸르리의 <사울(바울)의 회개>극에서는 내진(內陣)의 한쪽이 예루살렘, 반대쪽을 다마스커스로 나타내고 주인공이 거기를 왕복한다. 13세기의 베네딕트 보이에론(독일)의 대수난극에서는 16이상의 장면이 있는 동시무대[29]를 교회 안에 설치했다. 이 무렵까지는 1204-1205년의 리가의 예언자극과 1244년 파도바(이탈리아)의 수난극, 부활제극을 제외하고는 라틴어 종교극에서 시중(市中)의 광장을 사용한 예는 없다.[29]

2. 3. 지방어 중세 종교극

중세 말기의 네덜란드 종교극은 대체로 다른 나라만큼 규모가 크지는 않다. 그러나 1465년경으로 짐작되는 프라만어(語)의 나이메헨의 마리아/Mariken van Nieumeghennl와 같은 두드러진 예도 있다. 이것은 극에서 수레가 등장하고 그 수레 위에서 다시 극중극이 연출된다고 하는 재미난 구성뿐만 아니라 오늘날 보아도 손색이 없는 문화적으로 높은 수준을 지닌 마리아 기적극이다. 이 밖에 이베리아 반도나 스칸디나비아 및 슬라브에서도 앞서 말한 중세 종교극의 발전과 보조를 같이했음은 의심할 여지도 없다.

12세기경부터 교회 밖에서 종교극 공연이 시작되었는데, 이는 짧은 드라마를 더 긴 극으로 병합하는 전통적인 과정을 거쳐 이루어졌고, 이 극들은 속어로 번역되어 평신도에 의해 공연되었으며, 따라서 노동 계층을 포함한 사회의 더 광범위한 계층이 접근할 수 있었다. 속어의 사용은 더 많은 관객이 드라마를 이해하고 즐길 수 있게 했다. ''아담의 연극(Le Jeu d'Adam)'' (1150)은 야외에서 공연되었음을 시사하는 상세한 무대 연출 지시를 통해 이 이론에 신빙성을 부여한다. 이 시기의 다른 많은 극들이 남아 있는데, 여기에는 ''La Seinte Resurrection'' (노르만), ''동방 박사들의 연극'' (스페인), ''Sponsus(스폰서스)'' (프랑스)가 포함된다.[7]

바보 축제는 코미디 발전에 특히 중요했다. 이 축제는 하위 성직자들의 지위를 뒤집고 그들이 상사와 교회 생활의 일상적인 모습을 조롱할 수 있게 했다. 때때로 연극이 이 행사의 일부로 무대에 올려졌고, 그 영향으로 상당한 양의 풍자극과 코미디가 전례극에 들어갔을 것이다.[7]

고중세의 경제적, 정치적 변화는 길드의 형성, 도시의 성장을 가져왔고, 이는 이 시기부터 후기 중세까지 연극에 중대한 변화를 가져왔다. 무역 길드는 일반적으로 종교에 기반을 둔 연극을 공연하기 시작했고, 종종 그들의 직업을 언급하는 성경 이야기를 다루었다. 예를 들어, 빵집 길드는 최후의 만찬을 재연했다.[8] 영국 제도에서 중세 시대에 약 127개의 다른 도시에서 연극이 제작되었다. 이 속어 "미스터리 연극"은 많은 극의 순환 형태로 쓰여졌다: 요크 (48편), 체스터 (24편), 웨이크필드 (32편) 및 알 수 없음 (42편). 이 기간에는 프랑스와 독일에서 더 많은 수의 극이 남아 있으며, 후기 중세에는 거의 모든 유럽 국가에서 어떤 종류의 종교극이 공연되었다. 이러한 많은 극에는 코미디, 악마, 악당, 광대가 등장했다.[9]

이러한 극의 배우는 대부분 지역 주민 출신이었다. 예를 들어, 1547년 발랑시엔에서는 72명의 배우에게 100개 이상의 역할이 할당되었다.[10] 극은 무대 장비를 움직이는 데 사용되는 바퀴가 달린 플랫폼인 페이전트 왜건 무대에서 공연되었다. 이것들은 위치의 갑작스러운 변화를 가능하게 했다. 종종 자체 의상을 제공하는 영국의 아마추어 배우는 전적으로 남성이었지만, 다른 국가에는 여성 배우가 있었다.

도덕극은 1400년경에 독특한 극적 형태로 등장하여 1550년까지 번성했다. 주목할 만한 예로는 인간의 탄생부터 죽음에 이르는 과정을 묘사한 ''인내의 성''이 있다. ''에브리맨''이 이 장르에서 가장 잘 알려져 있을 수 있지만, 여러 면에서 전형적이지 않다. 에브리맨은 죽음의 소환을 받고 탈출하려 애쓰다가 결국 필요에 굴복한다. 그 과정에서 그는 친족, 재물, 동료에게 버려지지만, 오직 선행만이 그와 함께 무덤으로 간다.

가장 초기의 세속극은 1276년 아담 드 라 알의 ''녹색 숲의 연극''이다. 여기에는 요정과 기타 초자연적 현상과 같은 풍자적인 장면과 민속 자료가 포함되어 있다. 웃음극 또한 13세기 이후로 인기가 급증했다. 이 극들의 대부분은 프랑스와 독일에서 유래했으며, 성과 신체 배설물을 강조하는 유사한 어조와 형태를 가지고 있다.[11] 웃음극의 가장 잘 알려진 극작가는 198편의 희곡을 쓴 한스 작스 (1494–1576)이다. 잉글랜드에서는 ''웨이크필드 순환극''의 ''두 번째 양치기극''이 가장 잘 알려진 초기 웃음극이다. 그러나 웃음극은 존 헤이우드 (1497–1580)의 작품으로 16세기에 이르러서야 잉글랜드에서 독립적으로 등장했다.

엘리자베스 시대 드라마 발전에 중요한 선구자는 저지대 국가의 수사학 회의소였으며 헨리 7세는 모두 소규모의 전문 배우단을 유지했다. 그들의 연극은 귀족의 저택의 대강당에서 공연되었으며, 종종 관객을 위한 한쪽 끝에 높은 플랫폼이 있고 배우를 위한 다른 쪽 끝에 "스크린"이 있었다. 또한 중요한 것은 멈머스극으로, 크리스마스 시즌에 공연되었으며 궁정 가면극도 중요했다. 이러한 가면극은 1545년에 축제관을 짓고 연회 담당관을 설립한 헨리 8세의 통치 기간 동안 특히 인기가 있었다.[12]

2. 3. 1. 지방어 교회극

라틴어 가창극에 대한 지방어[30]의 침입은 1100년경 프랑스에서 시작되어 얼마 후 대본의 장대화(長大化), 동시무대의 장면 수의 증가 및 평신도의 진출이 필연적으로 종교극을 교회 밖이나 혹은 거리의 광장으로 끌어냈다고 하겠으나 지방어에 의한 교회당내의 연극도 상당히 있다. 독일어에 의한 가장 오랜 대수난극인 1330년의 잔크트 갈렌 수난극은 교회 안에서 상연되었다.그리고 독일어권에서 최대규모의 종교극인 1514년의 보오첸의 4일간에 걸친 수난극도 그곳 교회에서 상연되었으며, 또한 런던에서는 16세기 전반까지 지방어의 종교극이 자주 교회 안에서 상연되었다. 이탈리아에서는 비잔틴의 '엔코미아'와 흡사한 극적 찬가(劇的讚歌)인 이탈리아어의 '라우다'가 13세기 이후, 그것에 바탕을 둔 종교극은 15세기까지 교회 내에서 개최되고 있다. 이러한 것은 기본적으로는 성실한 극이라 하겠으나, 교회 안에서 상연한다 하여 외설·잔인한 장면이나 혹은 연출을 삼갔던 것은 아니며, 한마디로 말해서 시대가 바뀜에 따라 교회의 내외를 불문하고 비속화·오락화·서민화의 정도가 짙어지기 시작했다.

12세기경부터 교회 밖에서 종교극 공연이 시작되었는데, 이는 짧은 드라마를 더 긴 극으로 병합하는 전통적인 과정을 거쳐 이루어졌고, 이 극들은 속어로 번역되어 평신도에 의해 공연되었으며, 따라서 노동 계층을 포함한 사회의 더 광범위한 계층이 접근할 수 있었다. 속어의 사용은 더 많은 관객이 드라마를 이해하고 즐길 수 있게 했다. ''아담의 연극(Le Jeu d'Adam)'' (1150)은 야외에서 공연되었음을 시사하는 상세한 무대 연출 지시를 통해 이 이론에 신빙성을 부여한다. 이 시기의 다른 많은 극들이 남아 있는데, 여기에는 ''La Seinte Resurrection'' (노르만), ''동방 박사들의 연극'' (스페인), ''Sponsus(스폰서스)'' (프랑스)가 포함된다.

2. 3. 2. 지방어 야외극

시민계급의 대두와 그 표현의욕은 연극을 차차 교회 밖으로, 공공의 광장으로 끌어낸다. 이미 12세기 후반에는 지방어로서 가장 오랜 앵글로 노르만어(語)의 아담, 이브, 카인과 아벨 및 예언자들의 극이 교회앞에서 상연되고 있다. 이러한 성서의 극화뿐만 아니라 기독교 개종 이전의 민족전설을 지방어로, 기독교적 색채로 분식(扮飾)하는 것도 각지에서 활발해졌다. 이 지방어화와 발맞춰 이탈리아의 '라우다'를 예외로 하고는 합창 이외의 부분은 모두 노래를 부르는 것이 아니라 말로 읊는 것이 된다.12세기경부터 교회 밖에서 종교극 공연이 시작되었는데, 이는 짧은 드라마를 더 긴 극으로 병합하는 전통적인 과정을 거쳐 이루어졌고, 이 극들은 속어로 번역되어 평신도에 의해 공연되었으며, 따라서 노동 계층을 포함한 사회의 더 광범위한 계층이 접근할 수 있었다. 속어의 사용은 더 많은 관객이 드라마를 이해하고 즐길 수 있게 했다. ''아담의 연극''(Le Jeu d'Adam) (1150)은 야외에서 공연되었음을 시사하는 상세한 무대 연출 지시를 통해 이 이론에 신빙성을 부여한다. 이 시기의 다른 많은 극들이 남아 있는데, 여기에는 ''La Seinte Resurrection'' (노르만), ''동방 박사들의 연극'' (스페인), ''Sponsus(스폰서스)'' (프랑스)가 포함된다.

바보 축제는 코미디 발전에 특히 중요했다. 이 축제는 하위 성직자들의 지위를 뒤집고 그들이 상사와 교회 생활의 일상적인 모습을 조롱할 수 있게 했다. 때때로 연극이 이 행사의 일부로 무대에 올려졌고, 그 영향으로 상당한 양의 풍자극과 코미디가 전례극에 들어갔을 것이다.[7]

고중세의 경제적, 정치적 변화는 길드의 형성, 도시의 성장을 가져왔고, 이는 이 시기부터 후기 중세까지 연극에 중대한 변화를 가져왔다. 무역 길드는 일반적으로 종교에 기반을 둔 연극을 공연하기 시작했고, 종종 그들의 직업을 언급하는 성경 이야기를 다루었다. 예를 들어, 빵집 길드는 최후의 만찬을 재연했다.[8] 영국 제도에서 중세 시대에 약 127개의 다른 도시에서 연극이 제작되었다. 이 속어 "미스터리 연극"은 많은 극의 순환 형태로 쓰여졌다: 요크 (48편), 체스터 (24편), 웨이크필드 (32편) 및 알 수 없음 (42편). 이 기간에는 프랑스와 독일에서 더 많은 수의 극이 남아 있으며, 후기 중세에는 거의 모든 유럽 국가에서 어떤 종류의 종교극이 공연되었다. 이러한 많은 극에는 코미디, 악마, 악당, 광대가 등장했다.[9]

이러한 극의 배우는 대부분 지역 주민 출신이었다. 예를 들어, 1547년 발랑시엔에서는 72명의 배우에게 100개 이상의 역할이 할당되었다.[10] 극은 무대 장비를 움직이는 데 사용되는 바퀴가 달린 플랫폼인 페이전트 왜건 무대에서 공연되었다. 이것들은 위치의 갑작스러운 변화를 가능하게 했다. 종종 자체 의상을 제공하는 영국의 아마추어 배우는 전적으로 남성이었지만, 다른 국가에는 여성 배우가 있었다.

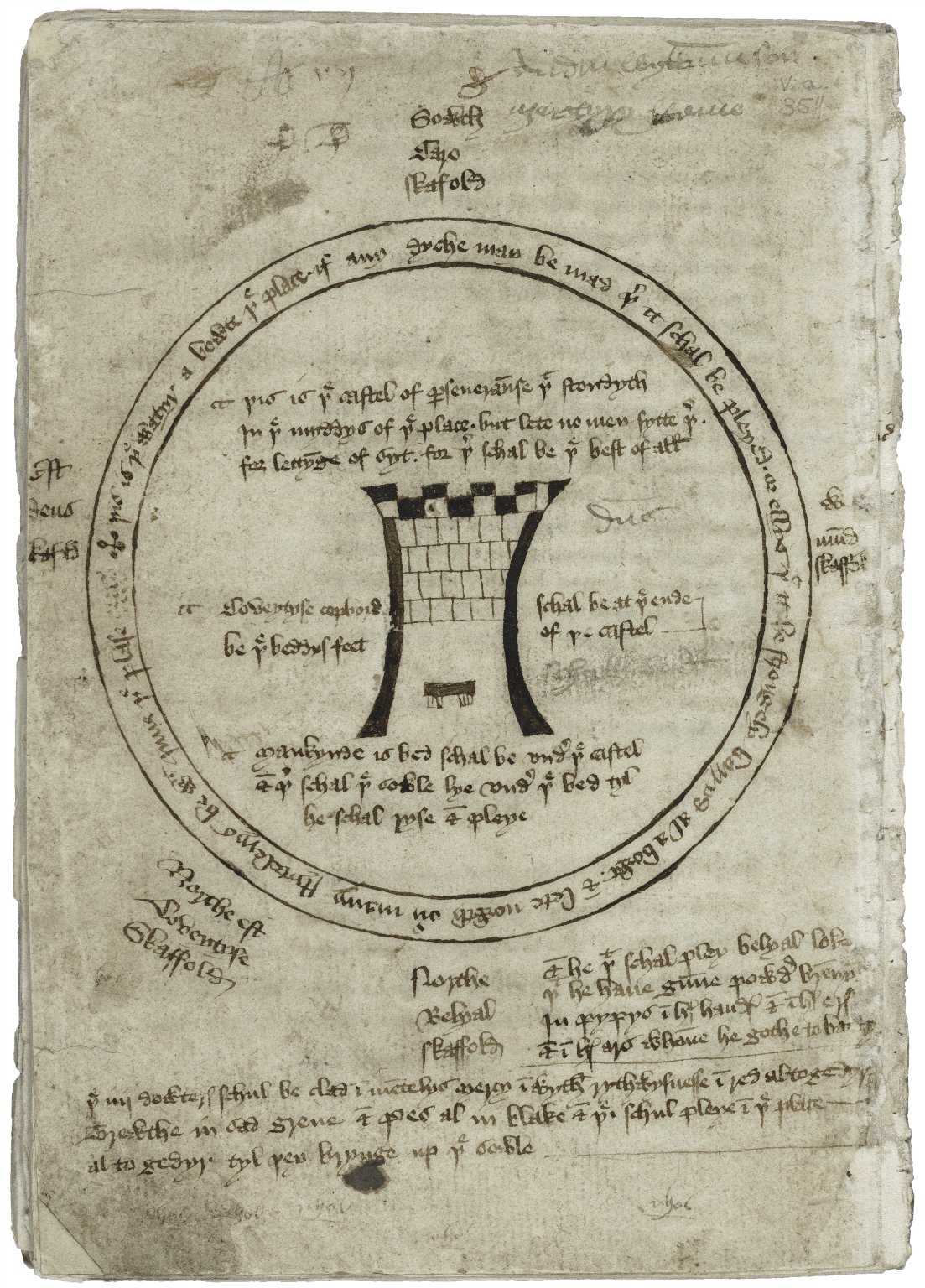

[[File:Valenciennes-stage-bnf-ms-fr-12536-f1v-2.jpg|right|thumb|320px|발랑시엔 수난극도덕극은 1400년경에 독특한 극적 형태로 등장하여 1550년까지 번성했다. 주목할 만한 예로는 인간의 탄생부터 죽음에 이르는 과정을 묘사한 ''인내의 성''이 있다. ''에브리맨''이 이 장르에서 가장 잘 알려져 있을 수 있지만, 여러 면에서 전형적이지 않다. 에브리맨은 죽음의 소환을 받고 탈출하려 애쓰다가 결국 필요에 굴복한다. 그 과정에서 그는 친족, 재물, 동료에게 버려지지만, 오직 선행만이 그와 함께 무덤으로 간다.

가장 초기의 세속극은 1276년 아담 드 라 알의 ''녹색 숲의 연극''이다. 여기에는 요정과 기타 초자연적 현상과 같은 풍자적인 장면과 민속 자료가 포함되어 있다. 웃음극 또한 13세기 이후로 인기가 급증했다. 이 극들의 대부분은 프랑스와 독일에서 유래했으며, 성과 신체 배설물을 강조하는 유사한 어조와 형태를 가지고 있다.[11] 웃음극의 가장 잘 알려진 극작가는 198편의 희곡을 쓴 한스 작스 (1494–1576)이다. 잉글랜드에서는 ''웨이크필드 순환극''의 ''두 번째 양치기극''이 가장 잘 알려진 초기 웃음극이다. 그러나 웃음극은 존 헤이우드 (1497–1580)의 작품으로 16세기에 이르러서야 잉글랜드에서 독립적으로 등장했다.

엘리자베스 시대 드라마 발전에 중요한 선구자는 저지대 국가의 수사학 회의소였으며 헨리 7세는 모두 소규모의 전문 배우단을 유지했다. 그들의 연극은 귀족의 저택의 대강당에서 공연되었으며, 종종 관객을 위한 한쪽 끝에 높은 플랫폼이 있고 배우를 위한 다른 쪽 끝에 "스크린"이 있었다. 또한 중요한 것은 멈머스극으로, 크리스마스 시즌에 공연되었으며 궁정 가면극도 중요했다. 이러한 가면극은 1545년에 축제관을 짓고 연회 담당관을 설립한 헨리 8세의 통치 기간 동안 특히 인기가 있었다.[12]

2. 3. 3. 기적극과 패전트극

1200년경 아라스(프랑스)의 보델이 쓴 니콜라우스극은 50년 후의 파리 루트부프(Ruteboeuf)의 <테오필>과 함께 14세기의 유명한 마리아 기적극으로 발전한다. 12세기에 프랑스의 정복하에 있었던 영국에서도 앵글로 노르만어의 기적극이 유명했다. 이러한 야외극의 주최자는 상업 길드나 수공업 조합이다.성체제의 개혁(1311) 이후는 특히 패전트극이 즐겨 상연되었다. 이것은 이교시대의 봄의 퍼레이드(行列)의 풍습을 계승한 성체행렬의 행사의 일환으로서, 길거리에서 몇몇의 작은 장면을 상연하는 것이며, 중세 말기에는 3일에서 1주일가량 계속되는 커다란 행사로 발전했다. 패전트에서는 각 조합이 담당한 장면을 수레 위에 가설(車舞臺)하고 그러한 수레를 차례로 끌고 다녀 일련의 극을 연출한다. 결국 이것도 병렬적인 동시무대의 한 형식이라고 하겠다. 그러나 독일어권에 있는 것과 같은 입체적 동시무대가 영국에서 사용된 예도 있다.

2. 3. 4. 도덕극

1375년 이후 체스터에서 헨리 프란시스(Francis)가 성서의 일부를 영어의 대화조로 각색하여 영어로 된 성서극의 길을 열었다. 이 무렵 영국의 교회는 인심 교화를 위해 성서의 낭독이나 설교 대신에 그것을 도덕적인 극의 형식으로 상연할 것을 권장했다. 여기서 종교극과 세속극과의 중간에 놓여있는 '''모랄리티 플레이(도덕극)'''라는 새 장르가 생겨났다. 선과 악, 신과 악마가 인간의 영혼을 획득하려고 서로 싸우는 그 중심 주제는 아직 중세기에서는 15세기 말의 대표작 <에브리먼>처럼 화해적 결말로 끝나고 있으나 그 후 바로크 시대로 계승되어 근대적 갈등극의 뿌리를 박았다.도덕극은 1400년경에 독특한 극적 형태로 등장하여 1550년까지 번성했다. 주목할 만한 예로는 인간의 탄생부터 죽음에 이르는 과정을 묘사한 ''인내의 성''이 있다. ''에브리맨''이 이 장르에서 가장 잘 알려져 있을 수 있지만, 여러 면에서 전형적이지 않다. 에브리맨은 죽음의 소환을 받고 탈출하려 애쓰다가 결국 필요에 굴복한다. 그 과정에서 그는 친족, 재물, 동료에게 버려지지만, 오직 선행만이 그와 함께 무덤으로 간다.

현대 무대에서 처음으로 상연된 ''에브리맨''은 1901년 7월 윌리엄 포엘의 엘리자베스 시대 극단(The Elizabethan Stage Society)이 런던 차터하우스 광장에서 야외 공연을 세 차례 올리면서였다.[22] 이후 포엘은 영국의 배우 벤 그리트와 협력하여 영국 전역에서 이 연극을 제작했으며, 1902년부터 1918년까지 미국 브로드웨이 무대에서 공연되었고, 동시에 북미 전역에서 순회 공연이 이루어졌다.[23] 이러한 프로덕션은 과거 공연과는 달리 남자가 아닌 여배우가 주인공 역할을 맡았다는 점에서 차이를 보였다. 1901년 버전의 연극을 영화로 각색한 작품은 1913년과 1914년에 등장했으며, 1913년 영화는 초기 2색 영화 기법인 키네마컬러로 제작되었다.[24][25]

또 다른 유명한 버전의 연극으로는 오스트리아 극작가 휴고 폰 호프만슈탈의 ''예데르만''(Jedermann)이 있으며, 이 연극은 1920년부터 매년 잘츠부르크 페스티벌에서 공연되고 있다.[26] 이 연극은 1961년에 동명의 영화로 제작되었다. 2002년에는 존 파렐이 연출하여 21세기 초를 배경으로 하는 ''에브리맨''의 비디오 영화 버전이 제작되었다.[27] 영국 계관 시인 캐롤 앤 더피가 각색한 이 작품은 2015년 치웨텔 에지오포가 주인공을 맡아 영국 국립 극장에서 공연되었다.[28]

2. 3. 5. 대수난극

중세 후기의 특징을 이루는 종교극 중 가장 규모가 큰 것은 비잔틴의 영향을 받아 발전한 예수의 생애 및 수난을 다룬 '''대수난극'''이다. 이탈리아에서 가장 오래된 대수난극은 1150년경의 라틴어 몬테 카시노 수난극이며, 1500년경 로마 곤팔로네(Gonfalone)의 수난극으로 절정에 달했다. 독일에선 14세기 전반 프랑크푸르트에서 시작되어 스위스와 오스트리아를 포함하는 모든 독일어권에 퍼졌다.16세기 프랑스에서는 규모가 더욱 커졌다. 1380년 이후 파리 성 제네비에브 수난극, 15세기 초 아라스 수난극, 파리 그레방(Greban) 수난극 등은 며칠씩 공연되었다. 1501년 벨기에 몽스에서 8일 이상 공연된 수난극은 68개 장면을 동시무대에서 350개의 배역을 150명이 연기했다. 1547년 바랑셰느 수난극 무대는 천국에서 지옥까지 11개 장면이 이어진 동시무대의 전형적인 예이다. 1536년 부르지에서 상연된 그레방의 <사도전극>은 40일 동안 494개 배역을 300명이 연기했다. 그러나 이러한 종교극의 거대화는 도시 재정 파탄과 시민의 감성적 마비를 초래하여 1548년 파리에서 수난극 금지령이 내려졌다.

중세 말기 네덜란드 종교극은 규모가 크지 않았지만, 1465년경 프라만어의 <나이메헨의 마리아>와 같이 주목할 만한 작품도 있다. 이베리아 반도, 스칸디나비아, 슬라브 지역에서도 중세 종교극이 발전했다.

12세기경부터 교회 밖에서 종교극 공연이 시작되었는데, 이는 짧은 드라마를 더 긴 극으로 병합하는 전통적인 과정을 거쳐 이루어졌고, 이 극들은 속어로 번역되어 평신도에 의해 공연되었다.[7] ''아담의 연극(Le Jeu d'Adam)'' (1150)은 야외에서 공연되었음을 시사한다.[7] 이 시기의 다른 많은 극들이 남아 있는데, 여기에는 ''La Seinte Resurrection'' (노르만), ''동방 박사들의 연극'' (스페인), ''Sponsus(스폰서스)'' (프랑스)가 포함된다.[7]

2. 3. 6. 루체른 부활제극

오늘날 그 모습이 가장 상세하게 알려져 있는 것은 15세기에 시작되어 전형적인 입체적 동시무대를 사용한 '''루체른의 수난극'''이다. 이것은 '''부활제극'''이라고 불리나 그것은 부활제의 전후에 개최된다는 의미로서 내용은 그리스도의 인류구제의 역사를 모두 포함하고 있으며 그 중심에 수난이 있으므로 수난극으로 분류해도 된다. 공연 비용의 일부를 시가 부담하기도 하나 주최자는 1470년에 설립된 포교단체이다. 이것은 15세기에 적어도 3회나 열렸고, 16세기에 들어와서 처음으로 연출자를 두었다.역대의 연출자 가운데에서 가장 유명한 사람은 상세한 연출 메모를 남긴 치자트(R. Cysat)이다. 1583년의 그의 연출에서는 회장이 되었던 광장의 중앙에 높다란 2중의 판자를 치고 이것이 지면과 인접한 집의 2층 창문과 함께 3층의 입체적 동시 무대를 구성한다. 각 장면은 지정된 일부를 사용할 뿐만 아니라 장면에 따라서는 2, 3층 전체를 활용하고 또한 3층의 지붕에서 물을 흘러내리게도 했다.

주요한 배역은 성직자·관리·도시 귀족 및 동업조합이 차지했다. 일반적으로 극의 역할은 사회적 지위와 일치되어야만 한다고 생각되던 시기였으므로 하층민은 가벼운 역할밖에는 출현할 수 없었다. 상연일에는 아침 일찍부터 출연자 전원이 분장하여 행렬을 짜고 회장에 들어간다. 앞장을 선 악마의 한 무리는 보안 담당도 겸하고 있어 상연중에 소란을 피우는 자가 있으면 지옥의 문 안으로 끌어넣었다. 행렬의 마지막을 장식하는 것은 사도(使徒)와 마리아를 거느린 그리스도의 일행이다. 분장이 되어 있으므로 분장실은 필요 없으나 저녁까지 걸리는 연극의 출연차례를 기다리기 위하여 광장의 한구석에 판자로 둘러싸인 각 장면의 출연배우의 대기소가 만들어져 있다. 주변의 3, 4층 건물의 민가들은 거의 관람석의 구실을 하나 일부는 앞서 말한 대로 극에 이용되고 있다.

3. 세속극

중세에서 가장 오래된 세속극은 메이데이(오월제)라고도 불리는 봄의 축제극이다. 1262년 프랑스의 음유시인 아담 드 라 알이 <5월주(五月柱)>를 썼다.[13] 이 제목은 고대 그리스나 그 밖의 기독교 이전의 유럽 어디서나 있었던 생명의 정령을 부르는 주술적인 풍습을 상기시킨다. 1285년에 나폴리의 궁정과 얼마 뒤에는 아라스에서 상연된 아담의 <로빈과 마리옹>은 봄의 신부와 그것을 빼앗는 도적과의 펜테코스테(기독교의 聖靈降臨祭)극에서 생겨난 것이며, 영국의 <로빈훗과 소녀 마리온>에 해당된다.[13] 14세기 중엽부터 알프스 지역에 번진 제비꽃 따기를 중심으로 하는 '나이트하르트'의 가장 오랜 판은 케른텐의 성 바오로 수도원에서 탄생되었다.[13] 그러나 전 58행의 이 작은 극은 15세기의 티롤에서는 원래의 5월제에 비속한 농민 코믹(희극)을 덧붙여 2,200행, 출연자 183명의 방대한 극으로 성장했다.[13]

머머스 플레이는 필라델피아에서 열리는 연례 머머스 퍼레이드와 같이 미국뿐만 아니라 영국 전역에서 정기적으로 공연되고 있다.[13] 이들이 중세 시대의 선례와 어떤 관계가 있는지 알려져 있지 않다. 이 구전 전통의 현존하는 텍스트는 산업 혁명이 시작되어 연극이 공연되던 시골 공동체가 해체되기 시작한 18세기에 기록되었다.[13]

3. 1. 중세 세속극의 봄 축제

중세에서 가장 오래된 세속극은 메이데이(오월제)라고도 불리는 봄의 축제극이다. 1262년 프랑스의 음유시인 아담 드 라 알이 <5월주(五月柱)>를 썼다.[13] 이 제목은 고대 그리스나 그 밖의 기독교 이전의 유럽 어디서나 있었던 생명의 정령을 부르는 주술적인 풍습을 상기시킨다. 1285년에 나폴리의 궁정과 얼마 뒤에는 아라스에서 상연된 아담의 <로빈과 마리옹>은 봄의 신부와 그것을 빼앗는 도적과의 펜테코스테(기독교의 聖靈降臨祭)극에서 생겨난 것이며, 영국의 <로빈훗과 소녀 마리온>에 해당된다.[13] 14세기 중엽부터 알프스 지역에 번진 제비꽃 따기를 중심으로 하는 '나이트하르트'의 가장 오랜 판은 케른텐의 성 바오로 수도원에서 탄생되었다.[13] 그러나 전 58행의 이 작은 극은 15세기의 티롤에서는 원래의 5월제에 비속한 농민 코믹(희극)을 덧붙여 2,200행, 출연자 183명의 방대한 극으로 성장했다.[13]머머스 플레이는 필라델피아에서 열리는 연례 머머스 퍼레이드와 같이 미국뿐만 아니라 영국 전역에서 정기적으로 공연되고 있다.[13] 이들이 중세 시대의 선례와 어떤 관계가 있는지 알려져 있지 않다. 이 구전 전통의 현존하는 텍스트는 산업 혁명이 시작되어 연극이 공연되던 시골 공동체가 해체되기 시작한 18세기에 기록되었다.[13]

3. 2. 파르스

'''파르스'''(farce)는 프랑스의 사육제인 넌센스극에서 시작된다. 현존하는 가장 오랜 대본은 16세기의 것이나 14-15세기에 이미 매우 활발해졌다. 일반적으로 간소하고 장치가 없는 무대를 광장이나 옥내의 홀에 설치하고 사람들은 대개 가면을 쓰고 등장한다. 주최자는 거의가 바보회라고 불리는 동업단체이다. 아비뇽에서는 학생의 파르스 배우가 인기를 모아 소공업의 기능공과 겨뤘다고 한다.작자 불명의 유명한 <파트랑 선생>은 1465년에 르왕에서 초연되어 15세기 말까지는 25회나 판을 거듭했고 오늘날까지 상연되고 있는 넌센스극이다. 유명한 것으로는 1512년에 파리에서 상연된 <바보왕자>가 있다. 네덜란드의 소테르니엔, 또는 쿠르프텐이라고 불리는 희극의 주요 테마(남녀의 싸움, 가정소동, 간통)는 프랑스의 파르스나 독일의 사육제극과 공통되고 있다.

3. 3. 사육제극

독일어권의 사육제극은 그 어원(Fas(e)nacht의 Fas는 결실, 성기를 나타낸다)이 나타내듯이 주술·제의를 기원으로 한다. 뉘른베르크에서는 한 무리의 연극 패거리가 집집으로 몰려 다니며 그곳의 의자나 책상을 사용해서 일장의 넌센스극을 벌이고는 집집마다 돌아가며 그것을 되풀이한다. 스위스나 그 밖의 독일어권 알프스 지역에서는 이와 같은 실내극 이외에 때로는 수레 무대(車舞臺)를 사용하는 야외극도 있었다. 이탈리아의 코메디아 델 아르테나 영국의 코미디언 등 근대 최초의 직업배우의 선배인 중세의 곡예사, 가두 예능인들도 그런 나름대로 고대 마임극의 전통을 후세에 전하는 데 한 구실을 담당했다.4. 결론 및 역사적 의의

고대 및 근세 고전극과 달리, 중세 종교극은 장소와 시간, 줄거리에 얽매이지 않고 세계를 무대로, 현재를 배경으로 인간의 타락과 구원을 다루었다.[1] 이는 기독교의 비의(秘儀)를 형상화하는 데 집중되었으며, 일부는 현대까지 이어졌고, 많은 요소가 고전 고대와 함께 셰익스피어 이후 서유럽 정신의 토대가 되었다.[1]

현대 연극의 개념은 전근대 세계의 공연 문화와는 근본적으로 다르기에, 중세(500–1500)의 다양한 공연을 지칭할 적절한 용어를 찾기는 어렵다.[1] "루두스(ludus), jeu, ordo, representatio, officium, pagina, miraculum, mystère, processus, 간극극, 도덕극, 머밍극, 변장" 등 "광범위하고 다양한 스펙트럼"의 공연이 존재했으며, 이는 21세기의 무대 공연과는 거의 관련이 없다.[1]

중세 말과 근대 초, 정치적, 경제적 변화는 연극에 큰 영향을 미쳤다.[1] 종교 개혁은 특히 영국에서 연극을 표적으로 삼았는데, 웨이크필드의 미스터리 사이클 텍스트에서 교황 언급이 삭제된 것이 그 예다.[1] 트리엔트 공의회 또한 성서 외 자료를 억제하려는 목적으로 종교극을 금지했다.

고대 로마 문화와 고대 그리스 문화에 대한 관심이 높아지면서, 지식인 계층은 고대 그리스 연극과 고대 로마 연극을 공연하고, 고전 양식에 영향을 받은 새로운 연극을 창작했다. 이는 코메디아 델라르테의 탄생과 르네상스 연극에 영향을 주었다.

군주와 귀족들은 윌리엄 셰익스피어의 궁내부대와 국왕 극단을 포함한 전문 극단을 후원하여 상류층 취향에 맞는 공연을 선보였다. 극장과 같은 영구적인 극장의 건설은 더욱 정교한 무대 연출과 스토리텔링을 가능하게 했다.

참조

[1]

서적

The Broadview Anthology of Medieval Drama

https://www.worldcat[...]

Broadview Press

2013

[2]

문서

Brockett and Hildy (2003, 70)

[3]

문서

Wise and Walker (2003, 184)

[4]

문서

Brockett and Hildy (2003, 77)

[5]

문서

Wise and Walker (2003, 190)

[6]

문서

Brockett and Hildy (2003, 76)

[7]

문서

Brockett and Hildy (2003, 80)

[8]

문서

A History of English literature for Students, by Robert Huntington Fletcher, 1916: pp. 85–88

[9]

문서

Brockett and Hildy (2003, 86)

[10]

문서

Brockett and Hildy (2003, 95)

[11]

문서

Brockett and Hildy (2003, 96)

[12]

문서

Brockett and Hildy (2003, 101–103)

[13]

문서

Hannant (2011)

[14]

웹사이트

The Plays and the Guilds

http://www.yorkmyste[...]

2015-11-01

[15]

서적

Modern mysteries: contemporary productions of medieval English cycle dramas

Boydell and Brewer

2007-10

[16]

웹사이트

Lichfield Mysteries: Home Page

http://www.lichfield[...]

2011-01-28

[17]

간행물

A poet in the land of as if

1986-01-09

[18]

서적

The Mysteries

https://archive.org/[...]

Faber

[19]

웹사이트

The Globe Mysteries

http://www.shakespea[...]

Shakespeare's Globe

2011

[20]

웹사이트

The Isango Ensemble Mysteries

http://www.shakespea[...]

Shakespeare's Globe

2015

[21]

뉴스

Revival of Medieval Mystery Plays

http://news.bbc.co.u[...]

BBC News

2004-08-05

[22]

논문

Concealing God: The "Everyman" revival, 1901–1903

https://books.google[...]

Tufts University

2008

[23]

웹사이트

Everyman (Broadway play)

https://www.ibdb.com[...]

IBDB

[24]

영화

Everyman (1913)

https://www.imdb.com[...]

IMDb

[25]

영화

Everyman (1914)

https://www.imdb.com[...]

IMDb

[26]

문서

Banham (1998), p. 491

[27]

웹사이트

Everyman (2002)

https://www.imdb.com[...]

2002-07-17

[28]

웹사이트

BBC Radio 4 – Saturday Review, Everyman, Far from the Madding Crowd, Empire, Anne Enright, Christopher Williams

http://www.bbc.co.uk[...]

[29]

문서

같은 평면 위에 보통 하나의 장면밖에 없고 이를 차례로 전환시킴으로써 많은 장면을 연출하는 근대연극에 반하여 처음부터 많은 장면을 일렬이나 방형(方形)으로 벌여놓고 그것을 하나씩 사용하며 이에 따라 관객도 이동하는 중세 특유의 수법

[30]

문서

서유럽의 교회용어이며 동시에 국제어인 라틴어에 대하여 독일어·프랑스어·이탈리아어 등을 말한다

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com