외성인

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

외성인은 타이완에서 아버지의 본적지가 타이완이 아닌 사람을 지칭하는 용어이다. 1945년 이후 중국 본토에서 타이완으로 이주한 사람들을 광범위하게 지칭하며, 본성인과의 구분이 존재한다. 국민당 정부의 타이완 이주와 계엄령 시대를 거치면서 사회적 갈등과 차별이 있었지만, 민주화 이후 혼인 등을 통해 차이가 모호해졌다. 외성인은 타이완의 정치, 사회, 문화에 영향을 미쳤으며, 새로운 세대의 대만인으로 통합되는 과정에 있다.

더 읽어볼만한 페이지

2. 정의

외성인의 정의는 고정적이지 않고 시대와 상황에 따라 변화해왔다.

과거에는 아버지의 본적을 기준으로 공식적인 구분이 이루어졌다. 아버지의 본적이 타이완 외부인 타이완 거주자는 외성인, 아버지의 본적이 타이완인 사람은 본성인으로 분류되었다. 이 정의에 따르면, 타이완에서 태어났더라도 아버지의 본적이 타이완이 아니면 외성인으로 간주되었다. 그러나 1996년 신분증, 호적 등 공식 기록에서 본적 항목이 출생지로 대체되면서 이러한 공식적인 구분은 사라졌다.

오늘날 '외성인'이라는 용어는 주로 1945년 중화민국의 타이완 접수 이후부터 1950년대 국부천대 시기까지 중국 대륙에서 타이완으로 이주한 사람들과 그 후손으로 이루어진 문화적, 사회적 집단을 가리키는 말로 더 널리 쓰인다. 최근 중국 대륙에서 타이완으로 이주한 사람들은 일반적으로 외성인과는 다른 사회 집단으로 여겨진다. 또한, 외성인과 본성인 가족 간의 결혼이 상당히 이루어지면서 후대에서는 이러한 구분을 명확히 하기 어려워지고 있다.

2. 1. 용어의 유래와 의미

외성인(外省人|와이성런중국어, wàishěngrén)은 글자 그대로 '타이완 성(省) 외부에서 온 사람'을 뜻하며, 본성인(本省人|번성런중국어, bénshěngrén)은 '타이완 성(省) 사람'을 의미한다. 공식적인 정의에 따르면, 아버지를 통해 계승되는 본적이 타이완이 아닌 타이완 거주자가 외성인이며, 반대로 본적이 타이완인 사람은 본성인이다. 이 정의에 따라 타이완에서 태어났더라도 아버지의 본적이 타이완이 아니면 외성인으로 간주되었다. 반대로 타이완 밖에서 태어났지만 본적이 타이완인 사람(예: 롄잔)은 본성인으로 분류되었다.

이러한 구분은 1945년 8월 일본의 항복 이후, 연합국의 일원이었던 중화민국이 타이완 성을 설치하고 통치를 시작하면서 생겨났다. 1945년 10월 25일, 장제스의 대리인 천이는 마지막 타이완 총독 안도 리키치로부터 항복을 받았다.[11] 다음 해인 1946년 1월, 중화민국 국민정부 행정원은 훈령을 통해 당시 타이완 주민들이 "1945년 10월 25일부터 중화민국 국적을 회복했다"고 규정했다.[12] 이 훈령으로 중화민국 국적을 회복한 사람들과 그 후손이 '본성인'이 되었고, 이 훈령과 관계없이 원래 중화민국 국적을 가지고 있다가 이후 타이완에 거주하게 된 사람들과 그 후손을 '외성인'이라고 부르게 되었다.[12][13]

오늘날 '외성인'이라는 용어는 주로 1945년 중화민국이 타이완을 접수한 이후부터 1950년대 국부천대 시기까지 중국 대륙에서 타이완으로 이주한 사람들과 그 후손으로 이루어진 문화 집단을 가리키는 말로 쓰인다. 최근에 중국 대륙에서 타이완으로 이주한 사람들은 외성인과는 다른 사회 집단으로 여겨진다. 1996년 신분증, 호적 등 공식 기록에서 본적(본향) 항목이 출생지로 대체되면서 외성인과 본성인의 공식적인 구분은 사라졌다. 또한, 외성인과 본성인 가족 간의 결혼이 상당히 이루어지면서 후대에서는 이러한 구분을 명확히 하기 어려워졌다.

'외성인'과 '본성인'이라는 용어 자체는 타이완에만 국한된 것은 아니다.[10] 중국의 다른 성에서도 자신의 성에 본적을 둔 사람들을 '본성인', 다른 성에서 온 사람들을 '외성인'이라고 부를 수 있다.[10] 하지만 타이완에서는 이 용어들이 단순한 출신 지역 구분을 넘어, 민족(族群)으로서의 정체성과 차이를 강하게 내포하는 의미로 사용된다.

이 용어들을 한국어로 번역하는 데는 어려움이 따른다. '외성인'을 '본토인'으로 번역하기도 하지만, 많은 외성인들이 평생을 타이완에서 살았고, 이 용어가 중화인민공화국 거주민과 혼동될 수 있어 일부 외성인들은 불편하게 여긴다. 마찬가지로 '본성인'을 '타이완 원주민'으로 번역하면 원래부터 타이완 섬에 살아온 타이완 원주민과 혼동될 수 있다. 이러한 용어들은 과거 중국국민당이 중국 전체에 대한 통치권을 주장하던 역사적 맥락 속에서 형성되었기 때문에 정치적으로 민감한 함의를 지니고 있다.

2. 2. 혼용과 논란

'외성인'(外省人|wàishěngrénzho)과 '본성인'(本省人|bénshěngrénzho)은 번역에 있어 어려움이 따른다. 대부분의 학술 문헌에서는 원어 그대로 '외성인'과 '본성인'을 사용한다. '외성인'의 직역은 "성(省) 밖의 사람들"이고 '본성인'의 직역은 "이 성(省)의 사람들"이지만, 이러한 용어는 과거 중국국민당이 중국 전체에 대한 통치권을 주장하던 역사적 맥락에서 생겨났기 때문에 정치적으로 민감한 의미를 내포한다.'외성인'을 "본토인"으로 번역하기도 하지만, 많은 외성인들이 평생을 타이완에서 살았고, 이 용어가 중화인민공화국 거주민과 혼동될 수 있다는 점에서 일부 외성인들은 이러한 번역에 불편함을 느낀다. 마찬가지로 '본성인'을 "대만 원주민"으로 번역할 경우, 대만 원주민과 혼동될 여지가 있다.

「외성인」(外省人)과 「본성인(本省人)」이라는 용어는 본래 타이완에만 국한된 용어가 아니다.[10] 「본성인」은 원래 중국의 특정 성에 자신 또는 선조의 본관(本貫)(본적지)을 두고 현재 그곳에 사는 사람들이 스스로를 지칭할 때 주로 사용하던 말이다.[10] 따라서 해당 성에 본관을 두지 않고 다른 성에서 온 사람들은 「외성인」으로 불렸다.[10] 이처럼 「본성인」과 「외성인」은 일반적인 용어였으나, 타이완에서는 이 두 집단 간의 민족적(族群) 차이가 강하게 인식되고 있다.

3. 역사

외성인들은 일본 제국이 패망한 1945년부터 국민당 정부가 타이완 섬으로 이전한 국부천대(1949년) 시기까지 중국 대륙에서 타이완으로 이주한 이들을 가리킨다. 이들은 중국 국민당이 타이완에 계엄령을 선포한 이후 한동안 중화민국(타이완) 사회의 실권을 장악한 기득권층을 형성했다. 국민당 정부는 본성인을 주요 직위에서 배제하고 외성인을 등용하는 정책을 펼쳤는데, 이는 본성인과 외성인 간의 깊은 갈등을 야기했고 1947년 2.28 사건의 주요 원인이 되었다.

역사적으로 외성인 엘리트들은 계엄령 시기 동안 정부 요직을 독점했다. 1945년 일본 항복 직후 장이 군정 하의 부패와 지속적인 외성인 유입은 극심한 인플레이션과 경제적 불평등을 초래했으며, 이는 2.28 사건과 함께 본성인들의 큰 분노를 샀다. 이 사건 이후 본성인 사회에서는 외성인에 대한 배척 움직임이 나타났고, 이는 강력한 대만 민족 정체성 형성 및 1990년대 대만 독립운동으로 이어지는 배경이 되었다.[6]

그러나 모든 외성인이 기득권을 누린 것은 아니었다. 국민당과 함께 이주한 군인이나 난민 중 상당수는 가족 없이 빈곤에 시달렸으며, 일부는 범죄에 연루되거나 자살하기도 했다. 1950년대 외성인의 범죄율과 자살률은 본성인보다 현저히 높았으며,[7] 이들의 범죄는 본성인 사회에 불안감을 조성했다.[8] 또한 외성인의 대규모 유입은 주택 부족 문제를 심화시켜 타이베이 등지에 불법 판잣집이 난립하는 결과를 낳았다. 반면, 정치적 배경이 있는 외성인 엘리트들은 기존에 일본인이 소유했던 부동산을 차지하는 과정에서 본성인 주민을 내쫓기도 했다.[9]

1970년대에 들어서면서 국민당의 지배력은 점차 약화되기 시작했다. 이는 국민당 통치의 정당성 약화, 본성인의 정부 내 등용을 허용한 능력주의 정책, 경제 성장으로 인한 사회적 유동성 증가 등이 복합적으로 작용한 결과였다.

시간이 흐르고 세대가 교체되면서, 특히 혼인 등을 통해 외성인과 본성인 간의 경계는 점차 희미해졌다. 많은 본성인 여성이 외성인 남성과 결혼했으며, 이는 사회 통합에 기여했다. 1990년대 후반에는 대만 독립 지지자와 중국 통일 지지자 모두에게서 "신대만인(新臺灣人)"이라는 개념이 등장했는데, 이는 외성인 역시 대만 사회의 일원임을 강조하려는 시도였으나, 양측의 해석에는 차이가 있었다. 독립 지지자들은 외성인이 중국과는 별개인 대만 정체성에 동화되어야 한다고 보았고, 통일 지지자들은 모든 대만인이 중화 정체성을 포용해야 한다고 생각하는 경향을 보였다.

민주화 이후 외성인 엘리트들의 정치적 영향력은 과거에 비해 감소했지만, 여전히 관료나 군 장교 등 특정 분야에서는 상당한 비중을 차지하고 있다.

3. 1. 국민당 정부의 타이완 이주 (1945-1949)

1945년 일본 제국의 패전 이후부터 1949년 국부천대까지 많은 수의 외성인이 중국 대륙에서 타이완 섬으로 이주했다. 이 시기 중국 국민당은 타이완을 접수하고 통치를 시작했으며, 외성인들은 초기 타이완 사회의 기득권층을 형성했다. 국민당 정부는 타이완에서 본성인들을 정치 및 사회의 주요 직위에서 배척하고 외성인들을 등용하는 정책을 펼쳤다. 이는 본성인과 외성인 간의 심각한 갈등을 유발하는 주요 원인이 되었다.[15]국민당 정부 초기, 특히 장이가 이끄는 군정 하에서는 부패가 만연했다. 여기에 더해 지속적인 외성인 이주민의 유입은 극심한 인플레이션과 경제적 불평등을 초래하여 본성인들의 불만을 가중시켰다.[6] 이러한 사회경제적 불안과 차별적인 정책은 결국 1947년 2.28 사건으로 폭발했다. 이 사건은 국민당 군대가 수천 명의 타이완 민간인을 학살한 비극적인 사건으로, 본성인들 사이에 깊은 상처와 외성인에 대한 강한 적개심을 남겼다.[6][15]

2.28 사건 이후, 본성인들은 사회 여러 영역에서 외성인을 배제하려는 움직임을 보였다. 일부 지역에서는 외성인이 지역 시설을 이용하거나 상점에서 물건을 구매하는 것을 막는 등 차별적인 행위가 나타나기도 했다.[6] 이러한 갈등과 배제는 타이완 고유의 민족 정체성을 강화하는 배경이 되었으며, 훗날 타이완 독립 운동으로 이어지는 중요한 요인 중 하나가 되었다.[6]

한편, 모든 외성인이 기득권을 누린 것은 아니었다. 국민당과 함께 타이완으로 건너온 군인이나 난민 중 상당수는 가족 없이 홀로 이주하여 낯선 땅에서 빈곤에 시달렸다. 이들 중 일부는 생계의 어려움 속에서 강력 범죄를 저지르거나 스스로 목숨을 끊기도 했다. 실제로 1950년대 외성인의 범죄율은 본성인보다 높았으며, 자살률 역시 본성인의 두 배에 달했다.[7] 외성인 부랑자들이 저지른 강력 범죄는 본성인 주민들에게 공포와 분노를 안겨주었고, 정부는 때때로 극단적인 사건에 대해 사형을 집행하며 여론을 무마하려 했다.[8]

외성인의 대규모 유입은 심각한 주택 부족 문제를 야기하기도 했다. 타이베이를 비롯한 여러 도시에는 불법 판잣집이 난립했다.[9] 반면, 정치적 배경이 있는 외성인 엘리트들은 과거 일본인들이 소유했던 부동산을 차지하는 경우가 많았는데, 이 과정에서 기존에 거주하던 본성인들을 강제로 내쫓는 일도 발생했다.[9]

이 시기 타이완으로 이주한 1세대 외성인 대부분은 국민당 정부 기관, 군대, 학교 등에 고용된 사람들과 그 가족들이었다. 이들은 정부, 국영기업, 언론 등 사회 주요 분야의 요직을 차지하며 본성인에 대한 억압적인 통치 구조를 유지하는 데 기여했다.[15] 2.28 사건 이후 국민당 정부는 계엄령을 선포하고 약 38년간 유지하며 정치 활동과 언론의 자유를 엄격히 통제했고, 이 기간 동안 백색테러로 불리는 심각한 인권 탄압이 자행되었다.[17][16]

외성인들은 중일전쟁의 경험과 항일 민족주의의 영향으로 일본 및 일본적인 것에 대해 강한 반감을 가지고 있는 경우가 많았다. 또한, 상당수가 1949년 이후에 이주했기 때문에 2.28 사건의 배경과 본성인의 고통에 대한 이해가 부족한 경향을 보이기도 했다.[22]

3. 2. 계엄령 시기 (1949-1987)

1949년 국부천대 이후 중국 국민당은 대만에 계엄령을 선포하고 외성인 중심의 통치 체제를 구축했다.[17] 이 시기 외성인은 중화민국 정부의 실권을 장악한 기득권층으로 부상했으며, 정부 기관, 국영 기업, 언론 등 주요 요직을 차지하며 본성인을 배제하고 억압하는 정책을 펼쳤다.[15] 이러한 차별과 갈등은 이미 1947년 2.28 사건의 주요 원인이 되었으며, 계엄령 시기에도 지속되었다.외성인 엘리트들은 계엄령 하에서 정치, 경제적 특권을 누렸다. 1945년 일본 제국 패망 직후 장이 군정의 부패와 외성인 이주민의 지속적인 유입은 극심한 인플레이션과 경제적 불평등을 야기했고, 이는 2.28 사건과 맞물려 본성인의 분노를 격화시켰다.[6] 본성인들은 사회적으로 외성인을 배척했으며, 외성인이 지역 시설을 이용하거나 상점에서 물건을 구매하는 것을 막는 등 차별 행위도 발생했다. 이러한 적대감은 강력한 대만 민족 정체성 형성의 배경이 되었고, 훗날 대만 독립운동으로 이어지는 원동력이 되었다.[6] 정치적 연줄이 있는 외성인 엘리트들은 과거 일본인이 소유했던 부동산을 차지하기도 했는데, 이 과정에서 기존에 거주하던 본성인을 내쫓는 경우도 있었다.[9]

그러나 모든 외성인이 특권을 누린 것은 아니었다. 국민당과 함께 대만으로 건너온 군인이나 난민 중 상당수는 가족 없이 빈곤한 상태였으며, 일부는 범죄에 연루되거나 스스로 목숨을 끊기도 했다. 1950년대 외성인의 범죄율은 본성인보다 높았고 자살률은 두 배에 달했으며, 이는 1970년대에 이르러서야 본성인 수준으로 감소했다.[7] 외성인 부랑자들의 강력 범죄는 본성인 사회에 공포와 분노를 확산시켰고, 정부는 때때로 사형 집행을 통해 여론을 무마하려 했다.[8] 또한 가난한 외성인의 유입은 주택난을 심화시켜 타이베이 등지에 불법 판잣집이 난립하는 결과를 낳았다.[9] 중국 대륙에서 지배 계급이 아니었던 외성인들은 이러한 판잣집에서 생활하는 경우가 많았다.

계엄령 기간 동안 국민당 정부는 정치 활동과 언론의 자유를 엄격히 통제하고 백색테러로 불리는 대규모 인권 탄압을 자행했다. 이 계엄 통치는 무려 38년간 지속되었다.[16][17] 이러한 억압적 통치 하에서도 일부 외성인 지식인들은 민주화 운동에 참여했다. 뢰전(雷震)과 호적(胡適)은 『자유중국』을 발간하여 자유주의 사상을 전파했으며, 대만대학 교수인 진사맹(陳師孟)은 국민당의 권위주의 통치에 항의하며 공개적으로 당원증을 찢기도 했다.

1970년대부터 국민당의 지배력은 점차 약화되기 시작했다. 이는 통치를 정당화할 정치·사회적 이론의 부재, 본성인의 정부 내 승진을 허용한 능력주의 정책 도입, 장개석(蔣介石) 사후 정치적 기반 확대 노력, 그리고 경제 성장으로 인한 사회적 유동성 증가 등이 복합적으로 작용한 결과였다.

외성인과 본성인 사이에는 역사 인식의 차이도 존재했다.[20] 외성인의 역사 기억은 주로 중국 국민당 정권이 주입한 국가주의적 서사에 기반하며, 중화 문화와 민족 정신, 중일전쟁(日中戰爭) 경험과 항일 민족주의를 강조하는 경향이 있었다.[22] 이 때문에 일본 및 일본적인 것에 대한 반감이 강했고, 1949년 이후 이주한 경우가 많아 2.28 사건에 대한 이해가 부족한 편이었다.[22] 반면, 본성인은 일제강점기와 2.28 사건, 백색테러 등 국민당 통치 하에서의 고통스러운 경험을 중심으로 역사적 기억을 형성했다.[21]

장개석(蔣介石) 사후 권력을 승계한 장경국(蔣經國) 총통은 통치 말년에 이르러 "나는 대만에 40년 동안 살았고, 이미 대만 사람입니다. 물론 중국인이기도 합니다"라고 발언하며 변화의 가능성을 시사했고, 1987년 마침내 계엄령을 해제했다. 이는 외성인 중심의 권위주의 통치 시대가 저물고 새로운 시대로 나아가는 중요한 전환점이 되었다.

3. 3. 민주화 이후 (1987-현재)

장개석(蔣介石) 사후, 그의 후계자인 장경국(蔣經國) 총통은 임기 말년인 1987년에 계엄령을 해제했다. 그는 본성인 원로에게 “나는 대만에 40년 동안 살았고, 이미 대만 사람입니다. 물론 중국인이기도 합니다.”라고 말하며 변화하는 시대상을 반영했다.[18][19]본성인 출신 이등휘(李登輝)가 총통직을 계승하여 민주화를 본격적으로 추진하면서, 외성인과 본성인의 구분은 점차 그 의미를 잃어갔다. 이등휘는 과거 마잉주(馬英九)에 대한 지지 연설에서 “500년 전이든 50년 전이든, 대만에 온 사람은 모두 새로운 대만 사람”이라며 통합을 호소하기도 했다.[18][19] 세대가 교체되고, 외성인과 본성인 간의 혼인과 같은 교류가 늘어나면서 두 집단 간의 경계는 상당히 희미해졌다. 특히 독신으로 대만에 온 퇴역 군인 등 많은 외성인이 본성인 여성과 결혼했다.

1990년대 후반에는 대만 독립 지지자와 중국 통일 지지자 양측에서 "신대만인(新臺灣人)"이라는 개념이 부상했다. 이는 외성인 역시 대만 사회의 구성원임을 강조하려는 시도였으나, 그 해석은 달랐다. 독립 지지자들은 외성인이 중국과 구별되는 대만 정체성에 동화되어야 한다고 주장한 반면, 통일 지지자들은 모든 대만인이 중화 정체성을 수용하면서 동시에 대만 정체성도 존중해야 한다는 입장을 보였다.

하지만 민주화 이후에도 선거 기간이나 역사 관련 논쟁에서는 외성인과 본성인의 구분이 정치적으로 이용되기도 한다. 특히 국민당이나 친민당과 같이 외성인 지지 기반이 상대적으로 강한 정당들은 선거에서 '성적 모순'(省籍矛盾, 본성/외성 갈등)을 자극하여 외성인의 표 결집을 시도하는 모습을 보이기도 했다.[18][19] 국민당은 총통 선거나 입법원 선거에서 마잉주와 같은 외성인 엘리트와 왕진핑(王金平) 전 입법원장 같은 본성인 출신 지역 정치인 사이에서 균형을 맞추며 지지층을 확보하려 노력했다.[18][19]

2014년 타이베이시장 선거는 이러한 구분이 점차 시대착오적인 것으로 받아들여지고 있음을 보여주는 사례이다. 당시 국민당 원로인 련전(連戰)과 하백촌(郝柏村)이 무소속 후보 커원저(柯文哲)의 조부가 일제강점기 교사였다는 점을 들어 "일본 황민", "매국노"라고 비난했지만, 이는 오히려 외성인 2세, 3세 사이에서도 반감을 불러일으켰고 국민당의 패배 요인 중 하나로 작용했다. 이는 일제강점기를 경험한 본성인에 대한 비판이 더 이상 외성인 사회 내에서도 폭넓은 지지를 얻기 어려워졌음을 시사한다.[18][19] 마잉주 전 총통 역시 반일 성향이라는 비판에 대해 자신이 친일적이라고 해명해야 할 정도로 대만 사회의 인식은 변화했다.[18][19]

과거 계엄 시기 정부 요직을 장악했던 외성인 엘리트들의 정치적 영향력은 민주화 이후 상대적으로 줄어들었지만, 여전히 관료나 군 장교 등 특정 분야에서는 상당한 비중을 차지하고 있다. 이러한 사회적 변화와 본성인의 정치적 위상 강화는 대만 민족 정체성 형성과 맞물려 1990년대 이후 본격화된 대만 독립운동의 중요한 배경이 되었다.[6]

현재 대만 사회에서 외성인과 본성인 간의 일상적인 대립은 드물며, 주로 선거와 같은 정치적 상황이나 역사 해석을 둘러싼 논쟁에서 갈등이 표출되는 경향을 보인다.[18][19]

4. 인구 분포

외성인은 타이완 전체 인구의 약 13%를 차지하는 것으로 추정된다. 이 비율은 중화민국 국민당과 함께 이주한 인원뿐만 아니라, 일제 강점기 대만 시기 중국 남부에서 건너간 이들까지 포함한 수치이다. 국공 내전 이후 국민당의 타이완 퇴각 과정의 혼란으로 인해 외성인의 정확한 인구 규모는 파악하기 어려우며, 여러 추정치가 존재한다.[1][2][3] 이들은 주로 타이완 북부의 타이베이, 신베이, 지룽과 같은 대도시 지역에 집중적으로 거주하는 경향을 보인다.

4. 1. 지역별 분포

외성인은 주로 타이완 북부 지역에 많이 거주한다. 약 40%는 타이베이 지역에 정착했으며, 신베이, 지룽 등 다른 북부 도시에도 상당수 분포한다.[5] 그 외 가오슝, 지룽, 타이중, 타이난 등 주요 대도시에 약 25%가 정착하여 거주하고 있다.[5]4. 2. 출신 배경별 구성

중화민국 국민당의 타이완 퇴각 시기 전후로 이주한 외성인들은 다양한 배경을 가지고 있다. 이주 방식과 시기에 따라 여러 하위 집단으로 나눌 수 있다.군인이 아닌 외성인 중 약 26%는 국민당 군대가 퇴각하기 전에 타이완에 도착했다. 이 집단은 중화민국 정부 관리, 사업가, 지식인과 같은 엘리트 계층과 푸젠성 출신의 이주 노동자들로 구성되었다.[4]

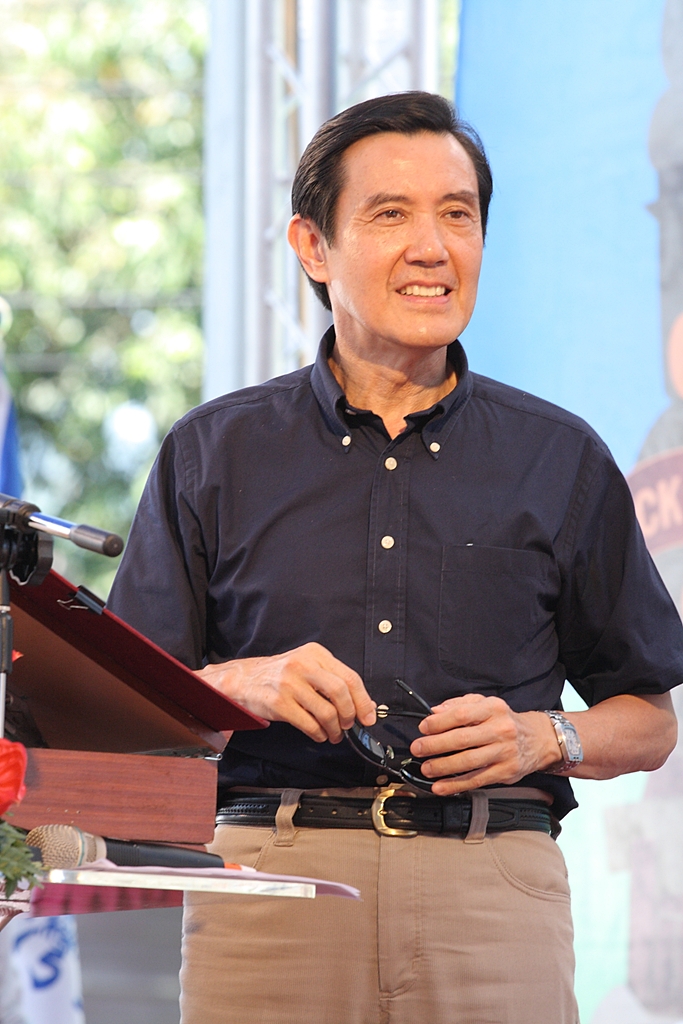

또 다른 주요 집단은 군인들과 그 가족, 그리고 국민당에 의해 강제 징집된 병사들로, 이들은 국민당 군대의 퇴각과 함께 이동했다.[4] 이 외에도 국민당 퇴각 과정에서 급히 타이완으로 피난 온 난민들도 외성인의 일부를 구성했다. 마잉주와 같이 퇴각 후 홍콩을 통해 도착한 사람들도 있다.

외성인의 정확한 규모는 퇴각 당시의 혼란으로 인해 파악하기 어렵지만, 대략 95만 명에서 200만 명 사이로 추정되며[1], 일반적으로 120만 명이라는 수치가 자주 인용된다.[2] 1956년 9월 16일의 기록에 따르면 당시 타이완과 진먼·마쭈 군사 지역에는 1,024,233명의 중국 대륙 출신 이민자가 있었으며, 남녀 성비는 375:100으로 남성이 압도적으로 많았다.[3]

5. 정치

외성인은 타이완 정치사에서 중요한 위치를 차지해왔다. 특히 중국 국민당 정권 시기에는 정치, 사회적으로 상당한 영향력을 행사했으며, 많은 주요 정치인을 배출했다.[25]

5. 1. 국민당과의 관계

외성인은 대체로 중국 국민당을 지지하는 경향이 강하다. 특히 중국 국민당의 1당 독재 시기에는 본성인들이 여러 형태의 차별과 탄압을 겪었던 반면, 외성인들은 사회의 기득권을 차지하며 주요 권력을 장악했다.[25] 타이완의 주요 정치인 중 장제스, 장징궈, 마잉주, 롄잔 등이 외성인 출신이다.5. 2. 민주화 이후의 역할 변화

과거 중국 국민당의 1당 독재 시기에는 본성인들이 차별과 탄압을 받았던 반면, 외성인들은 상대적으로 기득권을 누렸다.[25] 이들은 대부분 국민당을 지지하는 성향이 강했다.민주화 이후, 외성인 출신 정치인들은 여전히 중국 국민당 내에서 중요한 역할을 맡고 있지만, 과거와 같은 절대적인 영향력을 행사하지는 못하고 있다. 장제스와 장징궈는 외성인 출신으로 중화민국 총통을 역임하며 타이완 현대사에 큰 영향을 미쳤다. 이후 마잉주 전 총통과 롄잔 전 부총통 등도 국민당을 대표하는 외성인 정치인으로 활동했다.

최근에는 하오롱빈(전 타이베이 시장), 주리룬(현 중국 국민당 주석)과 같이 외성인 2세대, 3세대 정치인들이 정치 무대에서 활동하며 그 명맥을 잇고 있다.

아래는 타이완의 주요 외성인 출신 정치인 및 관련 인물이다.

6. 사회·문화

외성인은 대만 사회와 문화의 여러 측면에 걸쳐 큰 영향을 미쳤다. 이들의 등장은 '외성인'과 '본성인'이라는 용어 자체에 대한 언어적, 정치적 논쟁을 불러일으켰으며, 이는 대만의 복잡한 역사적 배경과 관련이 깊다.

문화적으로 외성인들은 컴퓨터 산업과 같은 새로운 분야의 발전을 이끌었고, 중국 대륙 각지의 다양한 요리를 대만에 소개하며 샤오롱바오, 우육면 등 오늘날 대만 요리를 대표하는 음식 문화를 풍요롭게 하는 데 기여했다. 반면, 일부 외성인들은 사회 적응 과정에서 죽련방과 같은 조직폭력배를 결성하기도 했다.

사회적으로는 초기 중국국민당 통치 하에서 외성인 엘리트들이 정부 요직을 장악하고 본성인과의 사이에 경제적 불평등과 사회적 갈등이 심화되었다. 특히 2·28 사건은 이러한 갈등이 폭발한 비극적인 사건으로, 이후 오랫동안 두 집단 간의 불신과 적대감의 원인이 되었다.[6] 그러나 시간이 흐르고 세대가 교체되면서 결혼 등을 통한 교류가 늘어나면서 외성인과 본성인 간의 구분은 점차 희미해지고 사회 통합이 진전되는 모습을 보였다. 이러한 과정 속에서 대만의 정체성에 대한 논의도 활발하게 이루어졌다.

6. 1. 언어

'외성인'(外省人|wàishěngrénzho)과 '본성인'(本省人|běnshěngrénzho)이라는 용어는 번역 과정에서 언어적, 정치적 함의로 인해 어려움이 따른다. '외성인'은 문자 그대로 "바깥 성(省)에서 온 사람"을, '본성인'은 "이 성(省) 사람"을 의미하는데, 이는 과거 중국국민당이 중국 대륙 전체에 대한 통치권을 주장하던 역사적 맥락에서 형성된 표현이어서 정치적으로 민감하게 받아들여진다.'외성인'을 한국어로 "본토인"으로 번역하기도 하지만, 많은 외성인이 평생 대만에서 거주했고, 이 번역이 중화인민공화국 거주민과 혼동될 수 있다는 점에서 일부 외성인들은 불편함을 느낀다. 마찬가지로 '본성인'을 "대만 원주민"으로 번역할 경우, 실제 대만 원주민과의 혼동을 일으킬 수 있다. 이러한 이유로 학술 문헌 등에서는 종종 번역어 대신 '외성인', '본성인'이라는 용어를 그대로 사용한다.

6. 2. 문화

외성인 지식인층은 본성인들이 전통 산업에 먼저 자리 잡은 상황에서, 당시 급성장하던 컴퓨터 산업에 적극적으로 뛰어들었다. 이들은 미국 유학에도 적극적이어서 컴퓨터 관련 기업의 성장을 이끄는 데 기여했다.또한 외성인들은 대만의 식문화를 더욱 풍요롭게 만들었다. 이들은 각자 출신지의 다양한 요리법을 대만에 전파했고, 서로 경쟁하는 과정에서 요리의 수준을 크게 발전시켰다. 오늘날 대만의 대표적인 음식으로 꼽히는 샤오롱바오(小籠包)나 우육면(牛肉麺) 등은 외성인들의 유입이 없었다면 지금과 같이 발전하기 어려웠을 것이다.

한편, 일부 외성인들은 죽련방(竹聯幇)과 같은 야쿠자 조직을 만들기도 했다. 이는 중국국민당이 대만을 통치하기 시작한 직후 여러 분야에서 대만어(호로어) 사용이 필수적이었던 사회적 배경과 관련이 있다.

6. 3. 사회 갈등과 통합

역사적으로 외성인 엘리트들은 대만 계엄령 시대 동안 정부 요직을 장악했다. 1945년 일본 항복 직후 장이 군정 아래 발생한 부패와 외성인 이주민의 지속적인 유입은 본성인과의 사이에 인플레이션과 경제적 불평등을 심화시켰다. 이는 수천 명의 대만 민간인이 학살된 2·28 사건과 맞물려 본성인들의 큰 분노를 샀고, 결과적으로 본성인들은 외성인을 사회적으로 배제하게 되었다.[6] 이러한 배제는 외성인이 지역 시설을 이용하거나 상점에서 물건을 사는 것을 막는 차별 행위로 나타나기도 했다. 이러한 적대감은 강력한 대만 민족 정체성 형성에 영향을 미쳤으며, 결국 1990년대 대만 독립 운동으로 이어졌다.[6] 현재 외성인 엘리트들은 더 이상 과거처럼 정부를 완전히 장악하고 있지는 않지만, 여전히 상당수의 관료와 군 장교를 차지하고 있다.한편, 국민당과 함께 대만으로 건너온 많은 군인과 난민 중에는 가족 없이 홀로 온 경우가 많았다. 친척 없이 낯선 땅에서 빈곤에 시달리던 이들 중 일부는 강력 범죄를 저지르거나 스스로 목숨을 끊기도 했다. 1950년대 외성인의 범죄율은 본성인보다 높았으며, 1970년대에 이르러서야 본성인 수준으로 감소했다. 마찬가지로 1950년대 외성인의 자살률은 본성인의 두 배에 달했다.[7] 가난한 외성인들이 저지른 강력 범죄는 현지 본성인들에게 공포와 분노를 안겨주었고, 정부는 강도, 성희롱, 살인과 같은 극단적인 사건이 발생하면 사형을 집행하여 여론을 진정시키려 했다.[8] 또한 가난한 외성인의 유입은 주택 부족 문제를 심화시켜 타이베이 등지에 불법 판잣집이 난립하는 결과를 낳았다. 반면, 정치적 배경이 있는 외성인 엘리트들은 과거 일본인이 소유했던 부동산을 차지하는 경우가 많았는데, 이 과정에서 기존에 살고 있던 본성인들을 쫓아내기도 했다.[9]

1970년대부터 중국 국민당의 정부 지배력은 점차 약화되기 시작했다. 이는 국민당 통치를 정당화할 정치적, 사회적 이론의 부재, 능력주의 정책 도입으로 지역 대만인들의 정부 내 승진 기회 확대, 장제스 정부 시절 장려된 정치 기반 구축, 그리고 경제 성장에 따른 사회적 유동성 증가 등이 복합적으로 작용한 결과이다.

시간이 흐르고 세대가 바뀌면서, 결혼 등을 통해 외성인과 본성인이 함께 어울려 살아가면서 두 집단 간의 구분은 점차 희미해졌다. 특히 독신으로 대만에 온 퇴역 군인 등 외성인 남성과 결혼한 본성인 여성들이 많았다.

1990년대 후반에는 대만 독립 지지자와 중국 통일 지지자 모두에게서 "신대만인"이라는 개념이 주목받기 시작했다. 이는 제2차 세계 대전 당시 일본 제국의 식민지였던 대만에서 연합국 편에 섰던 외성인이 본성인보다 덜 대만인이라고 할 수 없다는, 보다 포용적인 주장을 담고 있었다. 그러나 곧 '신대만인' 개념이 독립 지지자와 통일 지지자에게 서로 다른 의미로 받아들여진다는 점이 분명해졌다. 독립 지지자들에게 이 개념은 외성인이 중국과는 구별되는 대만 정체성에 동화되어야 함을 의미했다. 반면, 통일 지지자들은 외성인뿐만 아니라 모든 대만인이 더 큰 중국 전체의 정체성에 거부감을 갖지 않으면서, 과거 소외되었던 대만 정체성을 회복해야 한다고 생각하는 경향을 보였다.

7. 새로운 세대

최근 대만과 중국 본토 간의 관계 변화, 특히 양안관계 개선 흐름 속에서 새로운 유형의 이주민들이 등장하고 있다. 이들은 과거 국공내전 이후 대만으로 이주한 외성인과는 다른 배경과 특징을 지닌다. 대표적인 예로 중국 본토 출신 배우자들이 있으며, 이들은 '신세대 대만인'으로 불리기도 한다. 이들의 증가는 대만 사회에 새로운 사회적 과제를 제기하고 있다.

7. 1. 중국 대륙 배우자

최근 양안관계 개선 흐름 속에서 대만과 중국 본토 간의 결혼이 증가했다(대만 외국인 배우자 및 대만 중국 본토 배우자 참조). 이들은 '신세대 대만인'으로 불리기도 한다. 그러나 대만 정부는 외국인 배우자에게 결혼 후 3년이면 발급하는 신분증(시민권에 해당) 발급 기준을 중국 본토 출신 배우자에게만 8년으로 더 길게 적용하는 차별적 조치를 시행했다.이러한 차별을 해소하기 위해 대만 행정원 대륙위원회(陸委會)의 라이싱위안(賴幸媛) 주임위원은 중국 본토 배우자에 대한 규제 완화를 담은 「대만 지역과 본토 지역 주민의 관계에 관한 조례」 개정안을 행정원 회의에 제출하여 통과시켰다. 수정된 조례에 따라 본토 출신 배우자에게도 취업 허가가 주어졌고, 영주권 취득까지 필요한 기간도 기존 8년에서 6년으로 단축되었다. 한편, 홍콩에서도 2015년 기준 홍콩인과 중국인의 결혼 비율이 39%에 달하는 현상이 나타났다.[23] 2020년 기준으로 대만에는 약 35만 명의 중국 본토 출신 배우자가 거주하고 있는 것으로 파악된다.[24]

2010년, 중국 대륙 출신 배우자들은 자신들의 권익 보호를 목표로 대만에서 중화생산당(中國生產黨)을 창당했다. 당원 수는 약 3만 2천 명에 이른다고 알려져 있다. 1992년 대만 여성과 결혼한 노월향(盧月香)이 중화생산당 창당을 주도하고 당주석을 맡았다.

참조

[1]

서적

The Great Exodus from China

Cambridge University Press

2021

[2]

서적

大撤退

聯經出版事業有限公司

2009

[3]

간행물

"Reassessing Number of Mainland Chinese Immigrants with Declassified Archival Data". ''Taiwan Historical Research'' 28(3): 211-229。

https://www.ith.sini[...]

[4]

서적

The Great Exodus from China

Cambridge University Press

2021

[5]

서적

The Great Exodus from China

Cambridge University Press

2021

[6]

서적

Is Taiwan Chinese?: the Impact of Culture, Power, and Migration on Changing Identities

University of California Press

[7]

서적

The Great Exodus from China

Cambridge University Press

2021

[8]

서적

The Great Exodus from China

Cambridge University Press

2021

[9]

서적

The Great Exodus from China

Cambridge University Press

2021

[10]

서적

載

1988

[11]

서적

若林

2001

[12]

서적

若林

2001

[13]

서적

載

1988

[14]

서적

若林

2005

[15]

웹사이트

『悲情城市』台湾の歴史的事件を記録した、侯孝賢の初期集大成(CINEMORE)

https://news.yahoo.c[...]

2021-06-26

[16]

웹사이트

台湾・戒厳令解除30年 「白色テロ」時代の解明ようやく一歩

https://www.sankei.c[...]

2017-07-13

[17]

웹사이트

二・二八後の私たち-次の世代は歴史をどう解釈するのか|二二八国家紀念館

https://www.228.org.[...]

2021-06-26

[18]

웹사이트

台湾選挙を揺るがした「日本皇民論争」とは|新潮社フォーサイト

http://www.huffingto[...]

[19]

웹사이트

台湾・台北市長選、無所属の柯文哲氏が勝利へ 与党・国民党の牙城崩す

https://web.archive.[...]

[20]

서적

周

2013

[21]

서적

周

2013

[22]

서적

周

2013

[23]

웹사이트

香港人の37%が中国大陸人と結婚

https://hongkong-bs.[...]

[24]

웹사이트

肺炎疫情下的台灣陸配家庭:「感覺像瘟疫一樣被拋棄了」

https://www.bbc.com/[...]

[25]

뉴스

공권력에 짓밟힌 민주화 염원 48년 만에 기지개

http://www.jejunews.[...]

제주일보

2016-11-17

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com