첨필

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

첨필은 뾰족한 형태의 필기구로, 고대 메소포타미아에서 쐐기 문자를 기록하는 데 사용된 것이 가장 오래된 사례이다. 왁스판에 글자를 새기거나 점자를 표기하는 데에도 사용되었으며, 오늘날에는 터치스크린 기기에서 사용되는 스타일러스 펜으로도 활용된다. 또한, 축음기, 도예, 예술 및 공예 등 다양한 분야에서 활용되며, 얇은 주석판에 소리의 파형을 새기거나, 레코드의 홈을 새기는 칼날, 조각, 엠보싱 등에도 사용된다.

첨필은 인류 역사에서 오랫동안 사용된 필기 도구이다. 가장 오래된 예는 메소포타미아 문명에서 점토판에 쐐기 문자를 기록하기 위해 사용한 것이다.[12] 고대 로마에서는 스틸루스(stilus|스틸루스la)라 불리는 첨필을 사용하여 왁스판 위에 글자를 새겼다.[11] 이러한 왁스판과 첨필은 종이가 귀했던 중세 유럽에서도 계속 사용되었으며, 주로 뼈로 만들어졌다.[13] 왁스판은 19세기 중반까지도 일부 사용되었으나,[14] 종이 생산이 늘면서 점차 사라졌다. 오늘날에도 첨필은 시각 장애인을 위한 점자를 쓰는 등[15] 특수한 용도로 사용되고 있다.

그래픽 태블릿은 전자기력에 반응하는 판과 그 위에서 압력에 따라 전자기력의 세기를 조절할 수 있는 첨필로 구성된다. 사용자는 이 첨필을 입력장치로 사용하여 웹툰 제작과 같은 이미지 작업을 포함한 다양한 작업을 수행할 수 있다.[16]

2. 역사

2. 1. 고대

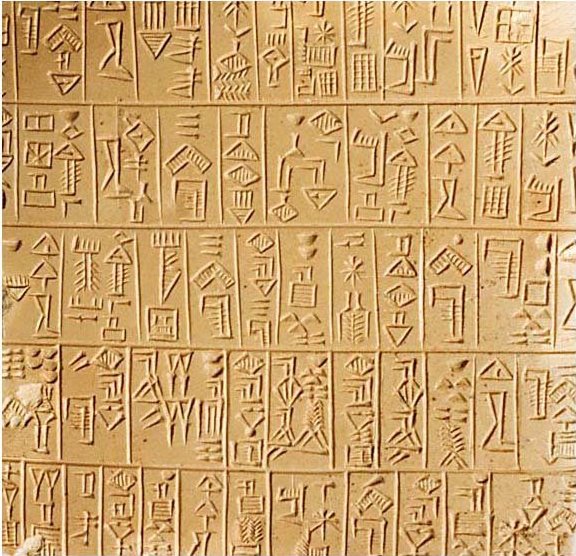

첨필을 필기구로 사용한 가장 오래된 사례는 메소포타미아 문명이다. 고대 메소포타미아인들은 쐐기 문자(설형 문자)를 점토판 위에 기록하기 위해 첨필을 사용했다.[12][6][7][8] 이 첨필은 주로 갈대로 만들어졌으며, 약간 구부러진 사다리꼴 모양의 단면을 가지고 있었다.[6][7][8] 쐐기 문자는 잘린 갈대 끝을 점토판에 눌러 생긴 쐐기 모양의 흔적에서 유래했으며, 이는 라틴어 cuneus|쿠네우스la(쐐기)라는 단어에서 비롯되었다.[6][7][8]

이집트(중왕국)와 크레타의 미노스인(선 문자 A, 크레타 상형 문자)들도 첨필을 사용했으며, 다양한 재료로 만들었다. 티그리스강과 유프라테스강 유역의 갈대나 이집트인들이 뾰족하게 자른 갈대 외에도 뼈나 금속으로 만든 첨필도 사용했다.[6][7][8] 기원전 2천 년대 전반기 크레타에서는 햇볕에 말려 단단해진 점토판에 첨필로 글자를 새겼다.[6][7][8]

고대 로마에서는 왁스판 위에 글자를 새기기 위해 뾰족한 필기구를 사용했으며, 이를 스틸루스(stilus)라고 불렀다.[11] 이때 사용된 첨필의 재료는 금속, 뼈, 상아 등 다양했다.[10] 나무로 된 왁스판과 첨필은 종이가 귀하던 시절에 글씨를 쓰고 지우기를 반복할 수 있어 유용했으며, 이러한 방식은 중세 유럽에서도 계속 사용되었다.[13] 중세 시기 첨필은 주로 뼈로 만들어졌다.[13] 왁스판은 19세기 중반까지도 상거래 등에서 간단한 메모를 남기기 위해 사용되었다.[14] 그러나 14세기 중반 이후 제지 기술의 발달로 종이가 저렴하게 대량 생산되면서 왁스판과 첨필은 점차 일상생활에서 사라지게 되었다.

고대 남아시아와 동남아시아에서는 패엽에 글자를 기록하는 데 첨필이 사용되었고, 일본에서는 종이 등에 글자를 새기는 각필이라는 유사한 필기구가 있었다.

2. 2. 중세

나무로 된 왁스판과 첨필은 종이가 없거나 매우 귀하던 시절 썼다 지우기를 반복할 수 있는 유용한 도구였고, 중세 유럽에서도 계속하여 사용되었다. 서유럽에서는 첨필이 중세 시대 말기까지 널리 사용되었다. 중세 시기 첨필은 대개 뼈를 이용하여 만들었으며[13], 그 외에도 금속, 상아, 갈대 등 다양한 재료로 만들어졌다.

학습 목적으로 첨필은 점차 석판으로 대체되었다. 14세기 중반부터 개선된 수력 제지 공장에서 대량의 저렴한 종이를 생산하면서 왁스판과 첨필은 일상생활에서 점차 사라졌다.

2. 3. 근대

왁스판은 19세기 중반까지도 상거래 등에서 간단한 메모를 남기기 위해 첨필과 함께 사용되었다.[14]

등사판 인쇄를 위해 원지(납 원지)에 글씨나 그림을 새기는 도구는 흔히 '''철필'''이라고 불린다. 또한 에칭과 같은 판화 기법에서도 첨필과 유사한 도구가 사용되는데, 이는 보통 '''뷰렌'''(burin)이라고 칭한다.

레코드 제작 시 원반에 소리 홈을 새기는 칼날이나, 레코드를 재생할 때 홈을 따라가는 레코드 바늘 역시 스타일러스라고 부르기도 한다. 초기 레코드는 납관을 사용했는데, 여기에 홈을 새기는 방식은 왁스판에 글씨를 쓰는 것과 유사했다.

그 외에도 첨필은 종이 등에 엠보싱 효과를 주거나, 카본지를 이용해 글씨나 그림을 복사(전사)할 때, 또는 점토와 같이 부드러운 재료로 조소 작업을 할 때 등 다양한 용도로 활용된다. 때로는 잉크 등을 묻혀 가늘게 선을 긋는 필기구로 사용되기도 한다.

3. 전자 기기

오늘날 '스타일러스'라는 용어는 주로 터치 스크린이 장착된 전자기기, 예를 들어 태블릿 PC, 스마트폰, PDA 등에서 사용하는 입력 도구를 가리킨다. 스타일러스를 사용하면 손가락보다 더 정확하게 화면의 메뉴를 탐색하거나 메시지를 보낼 수 있으며, 손가락의 유분으로 화면이 번지는 것을 방지하는 장점도 있다. 필기나 그림 그리기에도 사용된다.

전자 기기용 스타일러스는 작동 방식에 따라 크게 수동형과 능동형으로 나뉜다.

과거 저항막 방식 터치스크린이 일반적이었을 때는 화면 보호 및 정밀한 조작을 위해 스타일러스 사용이 필수적인 경우가 많았다. 그러나 아이폰이나 안드로이드 기기의 등장과 함께 정전 용량 방식 터치스크린이 보편화되면서 손가락 터치가 주된 입력 방식이 되었다. 그럼에도 불구하고, 정밀한 입력, 필기, 그림 그리기, 장갑 착용 시 조작, 손톱이 긴 사용자의 편의 등을 위해 정전 용량 방식에 대응하는 스타일러스(주로 '터치펜' 또는 '스타일러스 펜'으로 불림) 역시 꾸준히 사용되고 있다.

스타일러스는 보통 펜과 유사한 형태를 가지며, 휴대성을 위해 기기 본체에 수납되거나 길이를 조절할 수 있는 형태로 제작되기도 한다. 터치스크린 손상을 방지하기 위해 팁 부분은 비교적 부드러운 합성 수지로 만들어진다.

3. 1. 개요

첨필(尖筆)은 끝이 뾰족하거나 둥근 막대 모양의 도구로, 글씨를 쓰거나 그림을 그리고, 표면을 표시하는 데 사용된다. 재료는 금속, 뼈, 상아, 갈대 등이 있다.[10]

역사적으로 첨필은 다양한 문명에서 기록 매체에 글을 새기는 데 사용되었다. 고대 로마 이후 유럽에서는 납판에 글자를 새기는 데 사용되었으며, 이것이 원래 의미의 스타일러스(stylus)이다. 고대 메소포타미아와 크레타에서는 점토판에, 남아시아와 동남아시아에서는 패엽에 글자를 기록하는 데 첨필이 사용되었다. 일본에서는 종이 등에 글자를 새기는 '각필'이라는 필기구가 있었다.

오늘날 '스타일러스'라는 용어는 주로 터치 스크린이 장착된 전자기기, 예를 들어 태블릿 PC, 스마트폰, PDA 등에서 사용하는 입력 도구를 가리킨다. 손가락 대신 스타일러스를 사용하면 화면의 메뉴를 정확하게 탐색하고 메시지를 보내는 등의 작업을 할 수 있으며, 손가락 유분으로 화면이 더러워지는 것을 방지할 수 있다. 그래픽 태블릿과 함께 사용되어 필기하거나 그림을 그리는 데에도 널리 쓰이며, 특히 웹툰과 같은 이미지 작업에 유용하다.[16]

현대의 스타일러스는 크게 수동형과 능동형으로 나뉜다.

최근에는 햅틱 기술을 이용하여 종이에 쓰는 듯한 현실적인 물리적 감각을 시뮬레이션하는 햅틱 스타일러스도 개발되었다. 이러한 감각은 청각 및 촉각 효과와 결합되어 더욱 강화되기도 한다.[9]

이 외에도 첨필은 다른 용도로도 사용된다. 등사판 원지에 글씨를 새기는 도구는 '철필'이라고 부르며, 에칭과 같은 판화 제작에 사용되는 도구는 '뷰렌'(burin)이라고 한다. 레코드의 원반에 홈을 새기는 칼날이나 재생용 레코드 바늘을 스타일러스라고 부르기도 한다. 또한 종이 등에 엠보싱 효과를 내거나, 카본지를 이용한 복사, 점토와 같은 부드러운 재료를 이용한 조소 작업에도 사용된다.

3. 2. 종류

첨필은 용도와 시대에 따라 다양한 종류로 나뉜다. 크게 전통적인 방식의 첨필과 현대 전자기기에 사용되는 첨필로 구분할 수 있다.

'''전통적 첨필'''

역사적으로 첨필은 다양한 재료로 만들어져 여러 용도로 사용되었다. 재료로는 금속, 뼈, 상아, 갈대 등이 주로 쓰였다.[10]

그 외에도 등사판 원지에 글씨를 새기는 '''철필'''이나, 에칭 등 판화 제작에 사용되는 '''burin|뷰렌eng'''도 첨필의 일종이다.

'''현대의 첨필 (컴퓨팅)'''

오늘날 '스타일러스'는 주로 터치 스크린을 사용하는 전자기기의 입력 도구를 의미한다. 개인 휴대 정보 단말기(PDA), 스마트폰, 태블릿 PC, 닌텐도 DS와 같은 휴대용 게임기 등에서 화면의 버튼을 누르거나 문자 및 그림을 입력하는 데 사용된다. 손가락의 유분으로 화면이 더러워지는 것을 방지하는 효과도 있다.

컴퓨터나 전자기기용 첨필은 전자펜, 스타일러스 펜 등으로도 불리며, 작동 방식에 따라 크게 수동형과 능동형으로 나뉜다.

현대의 스타일러스는 사용 편의성을 위해 다양한 형태로 제작된다. 일반적인 펜 모양 외에도 휴대성을 높이기 위해 길이를 조절할 수 있는 신축형이나, 기기 본체에 수납할 수 있는 내장형 디자인도 많다. 일부 스타일러스에는 기기의 오작동 시 강제 재시작을 위한 리셋 스위치를 누를 수 있도록 끝부분이 뾰족하게 디자인된 경우도 있다.

아이폰이나 안드로이드 스마트폰의 등장으로 정전식 터치스크린이 대중화되면서 손가락 터치가 일반화되었지만, 여전히 세밀한 입력, 문자나 그림 필기, 장갑 착용 시 조작, 손톱이 긴 사용자의 편의 등을 위해 스타일러스(주로 '터치펜' 또는 '스타일러스 펜'으로 불림)가 사용된다. 범용 정전식 터치펜은 보통 펜촉 끝이 굵고 둥근 형태(지름 5mm ~ 1cm 정도)가 많다.

일반 필기구와 스타일러스 기능을 결합한 제품도 있다. 펜촉을 교체하거나, 다색 볼펜처럼 메커니즘을 통해 볼펜과 스타일러스 팁을 전환하여 사용할 수 있다.

다음은 스타일러스를 기본으로 제공하거나 별도 구매하여 사용할 수 있는 대표적인 스마트폰 및 태블릿 기기들이다.

'''기타 용도'''

컴퓨팅 외에도 첨필이라는 용어는 다음과 같은 도구를 지칭하는 데 사용되기도 한다.

- 레코드 제작 및 재생: 레코드의 원반에 소리 홈을 새기는 커팅 스타일러스(cutting stylus)나, 레코드의 홈을 따라 움직이며 소리를 재생하는 레코드 바늘(phonograph stylus)을 스타일러스라고 부르기도 한다.

- 공예 및 미술: 종이에 무늬를 찍어내는 엠보싱, 카본지를 이용한 복사, 점토와 같은 부드러운 재료를 이용한 조소 작업 등에도 뾰족한 도구가 사용되는데, 이를 스타일러스라고 칭할 수 있다.

- 필기: 드물게 잉크 등을 묻혀 가늘게 선을 긋는 도구로 사용되기도 한다.

3. 3. 활용

첨필은 다양한 분야에서 쓰여왔다. 고대에는 기록을 위한 도구로 주로 사용되었으며, 현대에는 디지털 기기의 입력 도구로 널리 활용된다.=== 고대 및 전통적 활용 ===

고대 로마 시대 이후 유럽에서는 납으로 만든 판(납판)에 글자를 새기는 데 첨필이 사용되었는데, 이것이 본래 의미의 스타일러스이다. 재료는 주로 금속, 뼈, 상아 등이 쓰였다.[10] 고대 메소포타미아 문명과 크레타 문명에서는 점토판에 글씨를 새기는 데 사용되었고, 남아시아와 동남아시아에서는 패엽(야자나무 잎)에 글을 기록하는 도구였다. 일본에서도 종이 등에 글자를 새기는 '각필'이라는 비슷한 필기구가 있었다.

근대에 들어서는 등사판의 원지(납 원지)에 글씨를 새기는 도구로도 사용되었는데, 이는 보통 '철필'이라고 불린다. 에칭과 같은 판화 제작에도 사용되지만, 이때는 주로 '뷰렌'(burin)이라고 칭한다.

예술과 공예 분야에서도 여전히 활용된다. 예를 들어, 드라이 트랜스퍼 글자를 문지르거나, 먹지를 사용하여 디자인을 새로운 표면에 옮기거나, 손으로 엠보싱 작업을 할 때 사용된다. 금속이나 점토 같은 재료를 조각하는 도구로도 쓰인다. 또한, 멕시코 도자기 유물 등에서 볼 수 있는 점묘 예술(dot art)에도 사용되는데, 오아하카 지역의 점묘 예술이 대표적이다.

=== 디지털 기기 입력 도구 ===

현대에 들어 '스타일러스'라는 용어는 주로 터치 스크린을 사용하는 전자기기의 입력 도구를 가리킨다. PDA, 스마트폰, 태블릿 PC, 터치스크린 노트북, 휴대용 게임기 등에 부속되어 화면의 버튼을 누르거나, 문자 및 그림을 입력하는 데 사용된다. 손가락의 유분으로 화면이 더러워지는 것을 방지하는 효과도 있다. 컴퓨터나 전자기기용 첨필은 전자펜, 스타일러스 펜, 스타일러스 등 다양한 이름으로 불린다.

그래픽 태블릿은 전자기력에 반응하는 판과 압력 감지 기능이 있는 첨필로 구성된다. 사용자는 첨필을 이용해 판 위에서 그림을 그리거나 디자인 작업을 할 수 있으며, 이는 웹툰 제작 등 이미지 관련 분야에서 널리 쓰인다.[16] 그래픽 태블릿용 첨필은 보통 '펜'이라고 부르며, 마우스 클릭과 같은 기능을 하는 버튼이 달려 있기도 하다.

==== 터치스크린 기술과 스타일러스 ====

초기 터치스크린 기기들은 주로 저항막 방식 패널을 사용했다. 이 방식은 압력을 감지하므로, 화면 보호를 위해 비교적 부드러운 합성 수지(주로 염화 비닐 수지)로 만들어진 팁을 가진 스타일러스가 필요했다. 부드러운 소재지만 쉽게 변형될 정도는 아니며, 손잡이 부분은 금속이나 플라스틱 등 다양하다. 당시의 사용자 인터페이스(UI)는 Windows Mobile처럼 PC 환경을 축소한 형태가 많아 버튼이나 메뉴 항목이 작았기 때문에, 손가락보다는 스타일러스로 조작하는 것이 더 편리하고 정확했다. Palm OS의 Graffiti 문자 입력 방식처럼 스타일러스 사용이 필수적인 경우도 있었다.

이러한 기기들은 스타일러스를 본체에 수납할 수 있는 공간을 마련하는 경우가 많았으며, 공간이 부족하면 신축식 스타일러스를 채용하거나 스트랩으로 본체에 매달 수 있게 했다. 일부 스타일러스에는 기기 오작동 시 강제 종료를 위한 리셋 스위치를 누를 수 있는 작은 핀이 내장되기도 했다. 스타일러스 대신 이쑤시개나 손톱 등을 사용하면 패널이 손상될 수 있어 권장되지 않았다.

아이폰과 안드로이드 스마트폰의 등장과 함께 정전 용량 방식 터치스크린이 보급되면서 손가락 터치가 주요 입력 방식이 되었다. 하지만 여전히 문자나 그림을 정밀하게 입력하거나, 장갑을 낀 상태로 조작하거나, 손톱이 긴 사용자를 위해 정전 용량 방식에 대응하는 '터치펜' 또는 '스타일러스 펜'이 별도로 판매되거나 기기에 내장되기도 한다. (삼성전자 갤럭시 노트 시리즈, 애플의 Apple Pencil, 마이크로소프트의 Surface Pen 등). 범용 정전식 터치펜은 보통 펜촉이 굵고 둥근 형태인 경우가 많다.

==== 스타일러스 종류 ====

디지털 기기용 스타일러스는 작동 방식에 따라 크게 수동형과 능동형으로 나뉜다.

- 수동형 스타일러스 (정전식 스타일러스): 전기가 통하는 물질로 만들어져 손가락과 동일하게 정전식 터치스크린에 접촉하여 입력하는 방식이다. 별도의 전자 부품이나 통신 기능이 없으며, 구조가 단순하다. 능동형에 비해 정확도는 떨어지는 편이다.

- 능동형 스타일러스 (액티브 펜): 내부에 전자 부품을 탑재하여 기기의 터치스크린 컨트롤러 또는 디지타이저와 직접 통신한다. 필압 감지, 기울기 인식, 추가 버튼 등의 기능을 제공하여 더 정밀한 작업(메모, 드로잉, 전자 문서 주석 등)이 가능하다. 손바닥이나 다른 손가락이 화면에 닿아도 의도치 않은 입력이 발생하지 않도록 하는 '팜 리젝션'(Palm rejection) 기술을 지원하는 경우가 많다.

- 햅틱 스타일러스: 햅틱 기술을 이용하여 실제 종이에 쓰는 듯한 물리적 감각(진동 등)을 사용자에게 전달하는 스타일러스이다. RealPen과 같이 청각 및 촉각적 피드백을 결합하여 현실감을 높이기도 한다.[9]

최근에는 일반 필기구(볼펜, 샤프 펜슬 등)와 스타일러스 기능을 하나로 합치거나, 펜촉을 교체하여 사용할 수 있는 제품도 등장하고 있다.

=== 기타 활용 ===

4. 기타 용도

토머스 에디슨은 얇은 주석판에 첨필로 소리의 파형을 새겨 재생하는 축음기를 발명하였다.[17] 이와 유사하게, 레코드의 원반에 홈을 새기는 칼날이나 재생용 레코드 바늘도 스타일러스라고 부르기도 한다. 초기의 레코드는 납관을 사용했으며, 여기에 홈을 새기는 것은 스타일러스의 원리와 같았다.

다양한 계측기에서도 첨필(스타일러스)이 사용된다. 연기가 묻은 호일이나 유리에 기록을 남기는 방식으로, 넓은 온도 범위에서 작동하고 잉크처럼 막히거나 마르지 않으며 마찰이 적다는 장점이 있다. 이러한 특성 덕분에 초기 지진계나 한때 활공기 기록 확인에 사용된 기압계 등에 유용하게 쓰였다.

도예에서는 도기나 자기에 홈을 파거나 문양을 넣는 도구를 첨필이라고 부른다. 에칭과 같은 판화 작업에도 사용되는데, 이때는 보통 burin|뷰렌eng이라고 부른다. 그 외에도 종이에 엠보싱 효과를 주거나, 카본지를 이용해 그림이나 글씨를 옮겨 적는 전사 작업, 점토와 같이 부드러운 재료를 이용한 조소 등에도 활용된다. 잉크 등을 묻혀 가늘게 선을 긋는 용도로도 사용될 수 있다.

주사 터널링 현미경에 사용되는 스타일러스는 그 끝에 단 하나의 원자만 있을 정도로 극도로 미세하며, 이는 현존하는 가장 날카로운 스타일러스라고 할 수 있다.

과거의 다양한 필기 방식에서도 첨필과 유사한 도구가 사용되었다. 고대 메소포타미아와 크레타에서는 점토판, 남아시아와 동남아시아에서는 패엽에 글을 새겼다. 고대 로마 이후 유럽에서는 납판에 글자를 새기는 데 스타일러스가 사용되었으며, 이것이 스타일러스의 본래 의미에 가깝다. 이러한 필기용 첨필은 금속, 뼈, 상아, 갈대 등 다양한 재료로 만들어졌다.[10] 일본에서는 종이 등에 글자를 새기는 '각필'이라는 필기구가 있었고, 등사판 원지에 글씨를 새기는 도구는 보통 '철필'이라고 불렸다.

참조

[1]

웹사이트

Stylus - Define Stylus at Dictionary.com

http://dictionary.re[...]

[2]

웹사이트

What is Braille?

https://web.archive.[...]

American Foundation for the Blind

2008-04-02

[3]

사전

stylus

https://www.merriam-[...]

Merriam-Webster

2019

[4]

사전

stilus

Oxford Latin Dictionary

2012

[5]

사전

stimulus

Oxford Latin Dictionary

2012

[6]

논문

The Cuneiform Stylus

https://www.academia[...]

2014

[7]

논문

The Cuneiform Stylus. Some Addenda

https://www.academia[...]

2015

[8]

웹사이트

Cuneiform Writing Techniques

https://cuneiform.ne[...]

2018-07-18

[9]

웹사이트

RealPen: Providing Realism in Handwriting Tasks on Touch Surfaces using Auditory-Tactile Feedback

https://doi.org/10.1[...]

Association for Computing Machinery

2016-10-16

[10]

웹사이트

尖筆の意味・使い方

https://eow.alc.co.j[...]

2023-11-26

[11]

웹사이트

University of Notre Dame online latin dictionary

[12]

서적

지도박물관

웅진지식하우스

2007

[13]

웹사이트

Stylus

http://medievallondo[...]

[14]

간행물

Wachs als Beschreib- und Siegelstoff. Wachstafeln und ihre Verwendung.

1977

[15]

서적

The Lyre of Alpha Chi Omega; Teaching the blind

Alpha Chi Omega

1908

[16]

서적

애니메이션 북

민음사

2003

[17]

서적

오디오의 유산

한길사

2008

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com