하프시코드

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

하프시코드는 중세 후기에 기원한 건반 악기로, 건반을 누르면 잭이 현을 튕겨 소리를 낸다. 16세기에는 이탈리아에서, 16세기 후반부터는 플랑드르에서 독특한 음색의 하프시코드가 제작되어 유럽 전역에 영향을 미쳤다. 18세기에는 피아노의 등장으로 쇠퇴했지만, 20세기 고음악 부흥 운동과 함께 다시 주목받았다. 하프시코드는 버지널, 스피넷, 클라비시테리움, 오타비노 등 다양한 종류가 있으며, 르네상스와 바로크 시대에 독주, 앙상블, 반주 등 다양한 형태로 연주되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 발현악기 - 기타

기타는 현을 튕겨 소리를 내는 현악기로, 어쿠스틱 기타와 일렉트릭 기타로 구분되며, 넥, 바디, 헤드로 구성되고 다양한 튜닝과 연주법, 액세서리를 통해 다양한 음악을 연주한다. - 발현악기 - 하프

하프는 기원전부터 다양한 형태로 세계 각지에서 발전해 온 현악기로, 중세와 르네상스 시대 유럽에서 인기를 얻었으며 18세기 페달 하프 발명 후 오케스트라와 실내악에서 널리 쓰이고 아일랜드 등 여러 문화권에서 상징으로 여겨진다. - 건반악기 - 파이프 오르간

파이프 오르간은 파이프의 진동으로 소리를 내는 건반 악기로, 수많은 파이프와 풍압 시스템, 건반으로 구성되어 다양한 음색을 내며, 교회 음악과 콘서트 음악에서 중요한 역할을 해왔고 건축물과 밀접한 관계를 가진다. - 건반악기 - 신시사이저

신시사이저는 전자 회로로 소리를 합성하는 전자 악기로, 1960년대 로버트 무그 등에 의해 현대적인 형태로 발전하여 다양한 음향 합성 방식을 사용하며 여러 장르의 음악과 영화 사운드트랙에 널리 활용된다.

2. 역사

하프시코드의 기원은 중세 후기로 거슬러 올라간다. 1397년 파도바의 한 법률가가 헬만 폴이라는 인물이 클라비첸발룸(Clavicymbalum)이라는 악기를 발명했다는 기록을 남겼는데,[44] 이는 현악기 침발륨에 건반을 장치한 것을 의미한다.[43] 1511년 제바스티안 비르둥의 저서에는 쳄발로에 관한 최초의 정확한 보고가 나타나 있다.[43]

16세기 이탈리아에서 가벼운 하프시코드가 제작되었고, 16세기 후반부터 플랑드르(현재의 벨기에)의 루커스(Ruckers) 가문이 독특한 음색을 가진 하프시코드를 제작하여 유럽 전역에 명성을 떨쳤다. 플랑드르 악기는 18세기 프랑스, 영국, 독일 등 다른 국가의 하프시코드 제작에 큰 영향을 미쳤다.

18세기에는 장 마리우스가 접이식 하프시코드인 클라브생 브리세를 만들었고, 3개나 4개의 음역을 가진 대형 하프시코드도 등장했다. 1769년에는 슈디가 베네치안 스웰로 특허를 받았다.[44]

18세기 후반, 요한 크리스티안 바흐의 런던 공연을 계기로 피아노가 유행하면서 하프시코드는 종말을 맞이했다.[44] 피아노에 밀려 19세기에는 거의 연주되지 않았고, 악기 제작 전통도 단절되었다.

19세기 말부터 고음악 연주를 위해 하프시코드가 부흥되기 시작했다. 프랑스의 피아노 제작자인 레라르와 플레이엘이 18세기 복제품을 만들었으며, 아널드 돌메치는 런던에서 르네상스와 바로크 음악을 고전 악기로 연주하는 공연을 시작했다.[44] 20세기에는 완다 란도프스카의 구상에 따라 플레이엘사가 근대적인 콘서트홀에서의 연주를 위한 신형 하프시코드를 개발했다.

20세기 중반부터 프랭크 허바드, 윌리엄 다우드, 마틴 스코우로넥 등의 제작가에 의해 역사적인 하프시코드 연구가 이루어지고, 전통적인 제법의 재현이 시도되었다.

2. 1. 한국에서의 역사

하프시코드는 1970년대 이후 한국에서 서양 고음악에 대한 관심이 높아지면서 본격적으로 소개되기 시작했다. 1980년대부터 하프시코드 전문 연주자들이 등장하고, 대학교에서 하프시코드 전공이 개설되는 등 저변이 확대되었다.현재는 연주회, 음반 발매, 교육 등 다양한 분야에서 하프시코드가 활용되고 있으며, 한국의 전통 음악과의 접목을 시도하는 움직임도 나타나고 있다.

3. 구조

하프시코드는 다양한 크기와 모양을 가지고 있지만, 기본적인 구조는 동일하다.

- 건반: 연주자가 누르는 건반은 중앙의 회전축을 중심으로 기울어진다. 건반의 다른 쪽 끝은 잭(긴 나무 조각)을 들어 올린다.

- 잭: 잭은 조임쇠(plectrum)를 잡고 있으며, 이 조임쇠는 현을 튕기는 역할을 한다. 과거에는 새의 깃털로 만들었지만, 21세기에는 플라스틱으로 만들어지는 경우가 많다.

- 플렉트럼: 건반을 누르면 잭이 올라가면서 플렉트럼이 현을 튕긴다. 연주자가 건반을 놓으면 잭이 내려오면서 조임쇠는 뒤쪽으로 회전할 수 있는 혀 메커니즘에 장착되어 있어 현을 다시 튕기지 않고 지나간다.

- 댐퍼: 건반이 원래 위치에 도달하면 잭 위쪽의 펠트 댐퍼가 현의 진동을 멈춘다.

- 현: 현은 건반과 직선으로 붙어 있어 각 건반에 1개 이상의 잭을 설치할 수 있다. 현의 한 세트는 콰이어라고 불린다. 스톱을 사용해 한쪽으로 잭을 몰아두면, 1개나 그 이상의 콰이어는 튕겨지지 않고 음향이 줄어든다.[44]

- 사운드보드: 현의 진동을 증폭시키는 역할을 한다.

- 케이스: 하프시코드의 외형을 구성하고 악기를 보호한다.

현은 언제나 같은 방법으로 튕겨지므로 스톱을 제외하면 연주자가 음향을 조절할 방법이 없다. 그러나 별도의 스톱을 사용해 소리를 변화시킬 수 있다. 하프 스톱은 몇 개의 현을 묶음으로 만들어 피치카토 효과를, 류트 스톱은 현 가장자리 가까운 쪽에 별도의 잭을 작동시켜 콧소리 같은 음을 만든다.[44]

각 지역별로 특징적인 구조를 가지고 발전해왔다.

3. 1. 발음 메커니즘

하프시코드는 솔터리를 기계화한 악기이다. 각 건반은 나무 막대(잭)를 움직이며, 잭에는 깃털로 만든 플렉트럼이 달려 있다. 건반을 누르면 잭이 올라가 플렉트럼이 현을 튕기고, 건반에서 손을 떼면 잭이 내려가면서 플렉트럼이 돌아와 현에서 떨어진다. 잭이 내려가면 펠트 댐퍼가 현의 진동을 멈춘다.[44]

- 키 레버(keylever): 밸런스 핀 위에서 회전하는 간단한 지렛대이다.

- 잭(jack): 키 레버 끝에 수직으로 위치한 얇고 직사각형의 나무 조각이다. 잭은 레지스터에 의해 고정되며, 레지스터는 핀블록과 벨리레일 사이 틈에 있는 두 개의 긴 나무 조각(위쪽은 움직이고 아래쪽은 고정)이다. 레지스터에는 잭이 움직일 수 있는 직사각형 구멍이 있다.

- 플렉트럼(plectrum): 잭에 거의 수평으로 돌출되어 현 바로 아래를 지난다. 과거에는 새 깃털이나 가죽으로 만들었지만, 현대에는 플라스틱(델린 또는 셀콘)을 사용한다.

- 건반 앞쪽을 누르면 건반 뒤쪽이 올라가 잭이 들어 올려지고, 플렉트럼이 현을 튕긴다.

- 잭의 수직 운동은 잭레일(또는 어퍼 레일)에 의해 멈추며, 잭레일은 부드러운 펠트로 덮여 충격을 완화한다.

- 건반을 놓으면 잭은 자체 무게로 내려오고, 플렉트럼은 현 아래로 다시 지나간다. 이는 플렉트럼이 피벗과 스프링으로 잭 본체에 부착된 혀에 고정되어 있기 때문이다. 조임쇠 바닥 표면은 비스듬히 잘려 있어, 내려가는 조임쇠가 현에 닿으면 경사진 아랫면이 혀를 뒤로 밀어낸다.

- 잭이 완전히 내려오면 펠트 댐퍼가 현에 닿아 음이 멈춘다.

현악 건반악기의 크기와 외형은 다양하지만, 발음 기구의 기본 원리는 공통적이다.

건반을 누르면, 건반 반대쪽 끝에 세워진 '잭'이라 불리는 판 모양 막대가 위로 올라가고, 잭 측면에 장착된 플렉트럼이 현을 아래에서 위로 튕겨 소리를 낸다.

건반에서 손을 떼면 잭이 내려온다. 이때 플렉트럼은 회전하는 텅(tongue)에 부착되어 현을 돌아서 아래로 돌아온다. 잭이 원래 위치로 돌아오면 잭 상단의 댐퍼에 의해 현의 진동이 멈춘다.

건반(1)은 지렛대로, 밸런스 핀(24)을 받침점으로 움직인다.

잭(17)은 나무로 된 납작하고 가늘고 긴 막대로, 건반 끝에 수직으로 세워지며, 상하 잭 가이드(7·22, 레지스터)로 지지된다. 잭 가이드는 갭 안에 설치되는 촉이 있는 가늘고 긴 두 개의 판이며, 이 촉 안에서 잭이 상하로 움직인다. 어퍼 가이드는 가동식이다(#레지스터 참조).

잭에는 텅(그림 2-3)이라는 가동 부품이 부착되어, 텅에는 플렉트럼(그림 2-4)이 부착된다. 텅은 플렉트럼에 위에서 힘이 가해지면 움직이지 않지만, 아래에서 힘이 가해지면 회전하여 플렉트럼을 비켜나가도록 작동한다. 플렉트럼이 아래에서 위로 현을 튕긴 후, 위에서 아래로는 현을 튕기지 않고 돌아올 수 있다. 텅은 멧돼지 털이나 얇은 황동판 등으로 만들어진 용수철에 의해 유지되며, 움직인 후에는 용수철 탄력으로 원래 위치로 돌아온다.

플렉트럼은 아주 약간 위쪽으로 기울어져 부착되고, 현 바로 아래에 설치된다. 역사적으로 플렉트럼은 까마귀 등의 새 깃대로 만들어졌지만, 현대에는 델린 소재 플렉트럼을 사용한다.

플렉트럼이 튕기는 현 부분(플러킹 포인트)은 음질을 결정하는 중요한 요소이며, 너트(그림 1-5, 앞쪽 브릿지와 함께 현 진동 길이를 결정하는 구조)로부터 거리로 나타낸다. 너트에 가까운 위치에서 현을 튕기면 배음이 강조되어 "코가 걸린" 음색이 된다.

잭 상단에는 펠트 소재 댐퍼가 부착되어, 잭이 올라가 있지 않을 때는 댐퍼가 현 위에 놓여 소리를 멈춘다.

(A) 작동되지 않은 상태의 잭. 잭 가장 위에는 펠트 소재 댐퍼(그림 3-3)가 튀어나와, 건반을 누르지 않았을 때는 현 진동을 멈춘다.

(B) 건반을 눌러 잭이 올라가기 시작한 상태. 잭이 상승함에 따라 현에 밀착된 플렉트럼은 점차 휘어진다.

(C) 플렉트럼은 곡률 한계점을 넘어 현을 튕겨 진동을 일으킨다(소리 발생). 잭이 수직으로 튀어 오르는 움직임은 잭 레일(그림 3-1)에 의해 멈춘다. 잭 레일 안쪽에는 잭 충격을 완화하기 위해 부드러운 펠트(그림 3-2)가 붙어 있다.

(D) 건반에서 손을 떼면, 건반 반대쪽 끝은 자체 중량으로 원래 위치로 돌아가고, 잭도 아래로 내려온다. 이때 플렉트럼은 다시 현에 접촉하지만, 텅(그림 3-6) 작용에 의해 거의 소리를 내지 않고 현 아래로 돌아온다. 잭이 원래 위치까지 내려오면 댐퍼가 현 위에 놓여 소리를 멈춘다.

3. 2. 현과 사운드보드

하프시코드의 현은 놋쇠, 철, 주석 등으로 만들어진다. 일반적으로 스케일[16]이 짧은 악기에서는 모든 음역에서 놋쇠 현을 사용하지만, 긴 스케일의 악기에서는 고음역에 철 현을, 저음역에는 놋쇠 현을, 더 낮은 저음역에는 주석 현을 사용하기도 한다. 16세기 악기나 문헌에서는 고음역에 철 현을 사용했다는 기록이 있지만, 17세기 이후에는 모든 음역에서 황동 현을 사용하는 것이 일반적이었다.[32]현의 한쪽 끝(건반에서 먼 쪽)은 작은 고리를 만들어 꼬아서 고정한 것을 히치핀(그림 1-10)에 건다. 히치핀은 라이너(11)에 박혀 있다. 다른 한쪽은 튜닝핀(그림 1-4)에 감아 적절한 음높이가 되도록 조절한다. 튜닝핀은 단단한 나무로 만들어진 레스트 플랭크(핀 블록이라고도 함, 그림 1-23)에 나사로 고정되어 있다. 피아노와 같이 금속 프레임을 갖지 않은 고전적인 하프시코드는 습도 변화에 약하고 조율이 변동하기 쉬우므로 연주자는 연주뿐만 아니라 스스로 조율하는 기술도 필요하다.

현은 브리지(그림 1-9)를 통해 울림판(사운드보드라고도 함, 그림 1-14)을 진동시킨다. 브리지는 경재로 만들어진 또 다른 날카로운 가장자리이다. 너트와 마찬가지로 브리지에 따라 현의 수평 위치는 브리지에 삽입된 수직 금속핀에 의해 결정되며, 현은 이 핀에 놓인다.

울림판과 케이스의 구조체는 현의 진동을 효율적으로 공기의 진동으로 변환하여 음량을 확대한다. 울림판은 일반적으로 가문비나무, 전나무 또는 측백나무 등의 침엽수 목재의 2~4mm 정도의 얇은 판이다.

이탈리아 하프시코드의 울림판은 뒷면 전체가 리브로 보강된 것이 많지만, 플랑드르의 루카스 가문 및 그 영향을 받은 양식의 하프시코드 울림판은 저음 쪽 앞부분에만 리브가 있고, 브리지 아래에는 리브가 없다. 일반적으로 울림판 저음 쪽 앞부분에는 류트나 기타처럼 구멍이 뚫려 있고, 나무나 양피지, 또는 금속 장식이 박혀 있는데, 이것을 로즈라고 부른다.

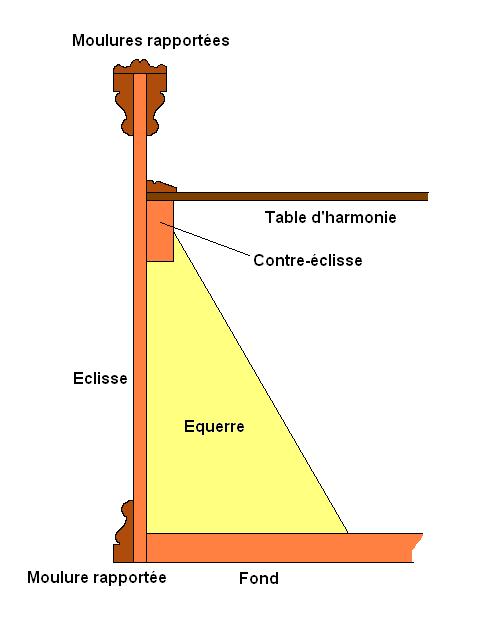

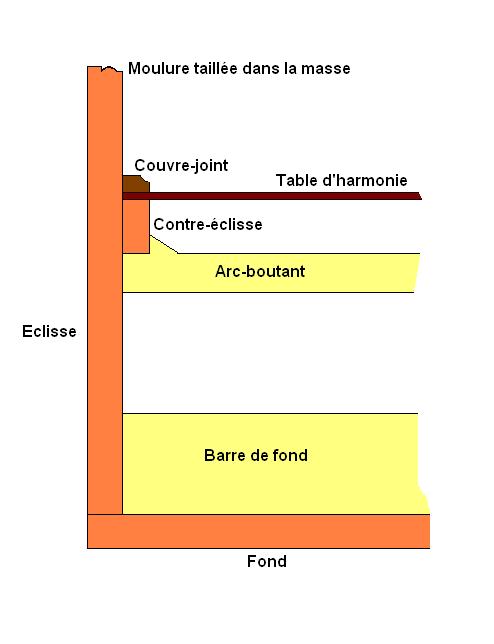

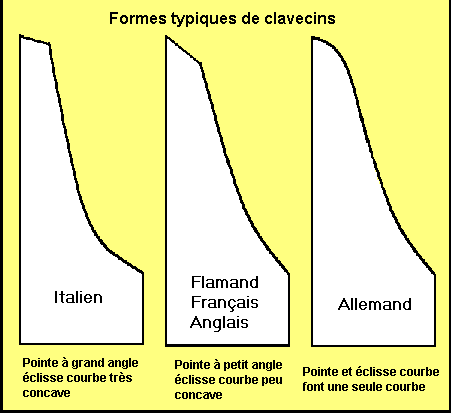

3. 3. 케이스

나무로 된 하우징(케이스)은 핀블록, 건반판, 걸이핀, 건반, 그리고 잭 액션 등 중요한 구조 부재들을 제자리에 고정시켜 준다. 일반적으로 견고한 바닥과 내부 보강재가 포함되어 현의 장력으로 인한 뒤틀림 없이 형태를 유지한다. 하우징의 무게와 견고성은 매우 다양하다. 이탈리아 하프시코드는 종종 가벼운 구조인 반면, 후기 플랑드르 악기와 그로부터 파생된 악기는 더 무거운 구조를 가지고 있다.[6]

하우징은 하프시코드의 외부 모양을 만들어 주고 악기를 보호하는 역할도 한다. 큰 하프시코드는 다리 위에 놓여 있고 당시의 다른 가구와 같은 스타일로 만들어질 수 있으므로, 어떤 의미에서는 가구의 일종이다. 반면 초기 이탈리아 악기는 구조가 매우 가벼워 바이올린처럼 다루어졌다. 보호용 외함에 보관하고, 꺼내서 테이블 위에 놓고 연주했다.[6] 이러한 테이블은 종종 매우 높았는데, 18세기 후반까지 사람들은 일반적으로 서서 연주했다.[6] 결국 하프시코드는 단일 하우징으로 제작되었지만, 중간 단계인 "가짜 내부-외부" 하우징도 존재했다. 이는 순전히 미학적인 이유로 예전 스타일처럼 외부 하우징이 내부 하우징을 포함하고 있는 것처럼 보이도록 제작되었다.[7] 하프시코드가 자체 하우징을 갖게 된 후에도 종종 별도의 받침대에 놓였고, 휴대성을 높이기 위해 별도의 다리를 가진 현대 하프시코드도 있다.

많은 하프시코드에는 열 수 있는 뚜껑, 건반을 덮는 덮개, 악보를 놓는 악보대가 있다. 하프시코드는 무광택의 황토색 페인트(예: 일부 플랑드르 악기), 패턴이 인쇄된 종이, 가죽이나 벨벳 커버, 중국풍 장식 또는 때때로 매우 정교한 그림 등 매우 다양한 방법으로 장식되었다.[8]

이탈리아식 건반악기의 케이스는 바닥판을 기초로 한 구조이며 측판은 얇다. 제작은 바닥판에 부품을 차례로 조립하는 방식으로 이루어진다. 먼저 바닥판이 준비되고, 그 위에 가장자리를 따라 측판과 라이너를 지지하기 위한 삼각형 판(니)이 여러 장 세워진 형태로 부착된다. 여러 개의 보강재(바텀 브레이스)와 로어 베리 레일이 바닥판을 가로질러 부착되고, 어퍼 베리 레일이 로어 베리 레일 위에 부착된다. 니의 상부에 라이너가 부착되고, 벤트사이드 쪽 라이너에는 바닥판에 걸쳐 비스듬히 보강재(어퍼 브레이스)가 여러 개 부착된다. 그렇게 만들어진 골격 주위에 측판이 붙여진다.[17]

반면, 플랑드르의 루카스 가문과 그 영향을 받은 양식의 건반악기에서는 두꺼운 측판 틀이 케이스 구조의 기초가 된다. 먼저 측판과 레스트플랑크, 베리 레일, 브레이스를 조립하여 외곽이 만들어지고, 소리판을 부착한 후 마지막으로 바닥판이 부착된다.[15]

아래 악기 그림은 18세기 프랑스 양식의 것으로 후자에 속한다.

이탈리아의 쳄발로는 바닥판을 기초로 지지대를 조립하고, 약 4~6mm 정도의 얇은 측판을 붙여 만든 구조이다. 케이스의 재료로는 주로 사이프러스 나무가 사용되었다. 일반적으로 이 얇은 본체는 더 튼튼한 외함에 보관되었다. 후에 두꺼운 단일 케이스를 가진 악기도 등장했지만, 외관상으로는 기존과 같이 외함 안에 내함이 들어있는 것처럼 장식되었다. 이것을 "포르세 인너 아우터"(가짜 내함 외함)라고 부른다.[31]

현의 길이는 전음역의 5/6 정도까지 옥타브마다 2배가 되는 자연스러운 비율을 따른다. 그 때문에 측면은 깊이 패여 있고, 외형은 가늘고 길다.

3. 4. 레지스터 (스톱)

하프시코드는 음량과 음색을 조절하기 위해 레지스터(register) 또는 스톱(stop)이라고 불리는 장치를 갖추고 있다. 파이프 오르간에서 사용하는 용어를 따서 '스톱'이라고 부르는 이 장치를 통해 연주자는 현의 합창단(choirs)을 선택하여 음색을 바꿀 수 있다.[44]여러 개의 현 합창단이 있는 경우, 연주자는 어떤 합창단이 소리를 낼지 제어할 수 있다. 각 합창단에 대한 잭 세트와 각 세트를 "끄는" 메커니즘을 사용하여, 잭이 현을 튕기지 않도록 한다. 간단한 악기에서는 레지스터를 수동으로 움직이지만, 하프시코드가 발전하면서 레버, 무릎 레버, 페달 메커니즘을 통해 레지스트레이션을 쉽게 변경할 수 있게 되었다.[44]

하프시코드의 음량은 건반을 누르는 세기와 거의 관계가 없지만, 레지스터를 통해 음량과 음색을 단계적으로 바꿀 수 있다. 음색 선택 장치와 음색 단위 자체를 오르간 용어와 마찬가지로 레지스터 또는 스톱이라고 부른다.[44]

음량 증가와 음색 변화를 위해 여러 개의 현렬을 함께 울리거나, 피치가 다른 현렬을 함께 울리는 방법이 사용된다. 8피트 현은 일반적인 피치의 현이며, 4피트 현은 옥타브 높게 조율된다. 16피트 현은 옥타브 낮게, 2피트 현은 2옥타브 높게 울린다. 이러한 "피트"라는 용어는 오르간 용어에서 유래했으며, 실제 현의 길이와는 관계가 없다.[44]

여러 현렬을 함께 사용하는 경우, 플렉트럼이 동시에 현을 뜯으면 터치가 무거워져 연주에 지장을 줄 수 있다. 따라서 각 현렬 사이에 미세한 시간차를 두어 발음하도록 조절하는데, 이를 스태거링(staggering)이라고 한다. 스태거링은 건반을 누르는 속도에 따라 발음의 집중도를 변화시켜 터치에 의한 표현을 더욱 풍부하게 만든다.[44]

플러킹 포인트(plucking point)의 차이에 의해서도 음색의 차이를 얻을 수 있다. 너트(nut)에 가까울수록 배음이 강조되어 코가 막힌 듯한 밝고 가는 소리가 난다. 같은 피치에서 플러킹 포인트가 다른 레지스터를 가진 경우, 너트에 가까운 곳을 뜯는 것을 "프론트(front)", 먼 곳을 뜯는 것을 "백(back)"이라고 한다. 특히 너트에 가까운 위치를 뜯는 레지스터로 나잘(nasal)이 있다.[20]

그 외에도 현의 너트 근처에 가죽이나 펠트를 접촉시켜 진동을 억제하여 피치카토적인 소리를 내는 버프 스톱(buff stop)[21], 플렉트럼에 부드러운 가죽을 사용하여 부드러운 소리를 내는 푸 드 뷔플(peau de buffle)[22] 등이 있다.

레지스터의 선택은 위쪽 잭 가이드를 약간 옆으로 움직여 플렉트럼이 현에 닿지 않도록 하여 "소리 끄기" 상태로 함으로써 실현된다. 버프 스톱의 경우, 가죽이나 펠트 조각이 나란히 놓인 레일을 옆으로 움직여 접촉을 전환한다.[44]

레지스터 조작은 일반적으로 직접 또는 레버를 통해 잭 가이드를 손으로 움직여 수행하기 때문에, 레지스터를 전환하려면 건반에서 손을 움직여야 한다. 하지만 18세기 후반에는 무릎 레버나 페달로 레지스터를 조작하는 장치를 가진 악기도 제작되었다.[44]

4. 종류

하프시코드는 형태와 기능에 따라 여러 종류로 나뉜다. 주요 종류로는 버지널, 스피넷, 클라비시테리움, 오타비노 등이 있다.

- 버지널: 하프시코드보다 작고 단순한 직사각형 형태의 건반 악기이다.

- 스피넷: 건반에 대해 약 30도의 각도를 이루도록 현이 배열된 하프시코드이다.

- 클라비시테리움: 피아노와 유사하게 현판과 현이 연주자를 향해 수직으로 장착되어 공간을 절약하는 형태의 하프시코드이다.

- 오타비노: 4피트 음역의 작은 스피넷이나 버지널을 말한다.

이 외에도 다양한 국가와 시대별 특징을 가진 하프시코드들이 존재한다.

- 이탈리아: 얇은 측판을 가진 가볍고 섬세한 구조가 특징이다. 현의 길이는 옥타브마다 자연스러운 비율을 따르며, 17세기 이후에는 2×8′ 현열 구성이 주류를 이루었다.

- 플랑드르: 안트베르펜의 루커스 가문이 건반악기 제작을 주도했다. 루커스 가문의 악기는 두꺼운 측판과 둥글넓적한 외형을 가지며, 1×8′, 1×4′ 현열 구성이 표준적이었다.

- 프랑스: 17세기에는 두 벌의 8피트 현을 독립적으로 연주할 수 있는 2단 건반 하프시코드가 발달했다. 18세기 프랑스 하프시코드는 루커스의 영향을 받아 대형화되었으며, 5옥타브 음역을 갖추었다.

- 독일: 함부르크의 플라이셔 가문과 하스 가문이 유명한 건반악기 제작자였다. 하스 가문의 악기에는 16′이나 2′ 레지스터를 갖춘 것도 있었다.

- 영국: 제이콥 커크먼과 버커트 슈디 두 제작자가 유명하며, 루커스 계열의 설계를 이어받아 화려하고 강력한 음색을 가졌다.

- 모던 하프시코드: 20세기 초 하프시코드 부흥과 함께 등장한 현대적인 하프시코드이다. 피아노와 유사한 구조를 가지며, 페달로 레지스터를 조작하는 등 다양한 개량이 이루어졌다.

4. 1. 버지널 (Virginals)

버지널은 하프시코드보다 작고 단순한 직사각형 형태의 건반 악기로, 건반 하나에 현이 하나씩 달려 있다. 현은 케이스의 긴 쪽에 있는 건반과 평행하게 배열되어 있다.[24]

버지널이라는 단어는 1460년경 프라하의 파울루스 파울리리누스의 기록에 처음 등장한다. 어원에 대해서는 여러 설이 있지만 확실한 것은 알 수 없다.

버지널이라는 단어가 가리키는 범위는 종종 모호하다. 엘리자베스 시대 영국에서는 virginal이라는 단어는 건반악기 전반을 가리켰다. 이탈리아의 다각형 버지널은 스피넷이라고 부르는 경우가 많다. 이탈리아어에는 원래 버지널이라는 단어가 없으며, spinetta나 arpicordo라고 불렸다.

이탈리아의 버지널(혹은 스피넷)은 직사각형 또는 다각형의 케이스에 돌출된 형태의 건반을 가진 것이 많다.

플랑드르의 버지널은 건반이 본체의 왼쪽에 위치하는 스피넷형과 오른쪽에 위치하는 무젤라르형(muselar, muselaar)으로 나뉜다. 둘 다 일반적으로 직사각형이며, 건반이 오목한 곳에 위치하여 본체에서 돌출되지 않는다.

이탈리아의 버지널이나 플랑드르의 스피넷형 버지널은 현을 뜯는 위치가 일반적인 하프시코드와 비슷하지만, 무젤라르형은 전 영역에서 현의 중앙에 가까운 곳에서 뜯긴다. 이로 인해 기음이 강하고 배음이 약한 독특한 굵고 따뜻한 음색을 지닌다. 배음을 보충하기 위해 테너에서 베이스 음역에 알피코르둠(arpicordum)이라는 금속 조각으로 거친 소리를 더하는 장치가 추가되는 경우가 많다. 무젤라르형에서는 중저음역의 작동부가 악기의 울림판 중앙에 위치하기 때문에 이 음역을 연주할 때 타건음이 증폭되는 문제가 있다. 게다가 현의 중앙 부근을 뜯기 때문에, 아직 울리고 있는 현의 움직임이 플렉트럼이 다시 현에 닿는 것을 어렵게 하여 저음부의 연타가 어렵다. 이러한 이유로 무젤라르형은 복잡한 왼손 파트가 없는 멜로디와 화성의 조합과 같은 곡에 적합하다고 여겨진다. 무젤라르형은 16세기와 17세기에 인기가 있었지만, 18세기에는 거의 사용되지 않았다. 18세기의 한 비평가는 무젤라르형을 "저음에서는 어린 돼지처럼 우웅거린다"고 평했다 (Van Blankenberg, 1739).

플랑드르에서는 크고 작은 두 대의 버지널을 조합한 더블 버지널도 제작되었다.

4. 2. 스피넷 (Spinet)

스피넷(spinet, épinette|에피네트프랑스어, Spinett|슈피네트de, spinetta|스피네타it, espineta|에스피네타es)은 현이 건반에 비스듬히(보통 약 30도) 장착된 소형 건반 악기이다.[25] 일반적으로 현은 한 벌이며, 건반도 한 옥타브이다. 전형적으로는 대략 삼각형 모양이며 오른쪽 측판이 곡선으로 된 "벤트사이드 스피넷"을 가리킨다. 벤트사이드 스피넷은 특히 18세기 영국에서 버지널을 대체하는 가정용 건반 악기로 널리 보급되었다.현이 너무 가까이 있어서 해머(잭)가 현 사이에 들어갈 수 없다. 대신 현이 쌍으로 배열되고 해머는 쌍 사이의 더 넓은 간격에 위치한다. 각 간격에 있는 두 개의 해머는 반대 방향을 향하고, 각각 간격에 인접한 현을 튕긴다.

영국의 일기 작가인 샘유얼 핍스는 자신의 "트라이앵글"을 여러 번 언급했는데, 이는 오늘날 우리가 삼각형이라고 부르는 타악기가 아니라 삼각형 모양의 옥타브 음역의 스피넷을 가리키는 이름이었다.

버지널과 마찬가지로 스피넷이라는 단어가 가리키는 범위도 종종 모호하다. 이탈리아에서는 소형 건반 악기 전반을 가리켜 spinetta라는 단어가 사용되었다. 프랑스에서는 épinette라는 단어는 영국의 버지널과 마찬가지로 건반 악기 전반에 대해 사용되었다.

4. 3. 클라비시테리움 (Clavicytherium)

클라비시테리움은 현과 공명판이 연주자를 향해 수직으로 설치된 건반 악기이다. 이는 피아노와 같은 공간 절약 원리를 적용한 것이다.[26] 클라비시테리움에서는 중력의 도움 없이 해머가 수평으로 움직이므로, 그 작동 방식은 다른 하프시코드보다 더 복잡하다.

클라비시테리움은 현과 공명판이 수직으로 서 있고, 연주자의 얼굴 앞으로 향하도록 설계되었다. 이와 같은 공간 절약의 원리는 후대의 업라이트 피아노에서도 사용되었다.[26] 현존하는 가장 오래된 하프시코드는 클라비시테리움이다. 클라비시테리움은 하프시코드의 주류가 되지는 못했지만, 이후에도 산발적으로 제작되었으며, 18세기에는 플랑드르의 알베르투스 드랑(Albertus Duran)에 의해 뛰어난 클라비시테리움이 제작되었다.[27]

4. 4. 오타비노 (Ottavino)

오타비노(Ottavino)는 4피트 음역의 작은 스피넷이나 버지널이다. 옥타브 음역의 하프시코드는 초기 르네상스 시대에 더 흔했지만, 나중에는 인기가 줄었다. 그러나 오타비노는 19세기까지 이탈리아에서 가정용 악기로 매우 인기가 있었다. 저지대 국가들에서는 오타비노가 8피트 음역의 버지널과 흔히 짝을 이루어, 더 큰 악기의 현판 아래 작은 공간에 넣어 두었다. 오타비노는 꺼내 버지널 위에 놓을 수 있어, 사실상 2단 건반 악기가 되었다. 이러한 악기는 때때로 '모자와 아이'(mother-and-child) 또는 '더블'(double) 버지널이라고 불린다.[9][10]5. 음역 및 음높이

초기 하프시코드는 음역이 좁았으나, 후기 하프시코드는 5옥타브가 넘는 음역을 가지기도 했다. 가장 작은 하프시코드는 4옥타브 미만이다. 일반적으로 가장 짧은 건반은 "단옥타브(short octave)"를 사용하여 저음 영역을 확장했다. 5옥타브 악기의 전통적인 음역은 F1–F6(FF–f‴)이다.[14]

튜닝 피치는 현대 표준 음높이(A4 = 440 Hz)보다 반음 낮은 A4 = 415 Hz가 일반적이다. 프랑스 바로크 레퍼토리의 경우 A = 392 Hz로 연주되기도 하는데, 이는 A4 = 415 Hz보다도 반음 더 낮다. 오늘날에는 보통 A음을 기준으로 악기를 튜닝하지만, 역사적으로는 C음이나 F음에서 시작하기도 했다. 하프시코드는 베이스 클레프(F 클레프)를 사용한다.[14]

일부 현대 악기는 건반을 옆으로 이동시켜 A = 415 Hz 또는 A = 440 Hz로 튜닝할 수 있게 제작되기도 한다. 평균율이 아닌 다른 튜닝을 사용하는 경우에는 건반을 이동시킨 후 악기를 다시 튜닝해야 한다.[14]

6. 음악

하프시코드는 르네상스와 바로크 시대에 독주, 앙상블, 반주 등 다양한 형태로 연주되었다. 르네상스 시대에는 영국 버지널 학파의 윌리엄 버드(William Byrd, 1540–1623)가 유명하다.[44] 바로크 시대에는 프랑수아 쿠프랭(François Couperin, 1668–1733)이 독특한 특징을 지닌 다수의 독주곡을 작곡하여 네 권의 ''오르드르(ordres)''로 편찬했다.[44] 도메니코 스칼라티(Domenico Scarlatti, 1685–1757)는 555곡의 하프시코드 소나타를 작곡했다.[44] 게오르크 프리드리히 헨델(Georg Friedrich Händel, 1685–1759)은 수많은 하프시코드 모음곡을 작곡했으며,[44] 요한 제바스티안 바흐(J. S. Bach, 1685–1750)는 ''평균율 클라비어''와 ''골드베르크 변주곡'' 등의 독주곡과 하프시코드 협주곡을 작곡했다.[44] 바흐는 브란덴부르크 협주곡 제5번의 하프시코드 파트를 통해 하프시코드 협주곡의 선구자이기도 했다.[44]

요한 세바스티안 바흐의 C장조 전주곡(BWV 846)은 로베르트 슈뢰터(Robert Schröter)가 프랑스식 하프시코드로 연주했으며, 도메니코 스칼라티의 D단조 소나타(K. 9, 알레그레토)는 마사 골드스타인(Martha Goldstein)이 이탈리아식 하프시코드로 연주했다.[44] 요한 세바스티안 바흐의 A장조 영국 모음곡 제1번(BWV 806) 전주곡은 마사 골드스타인(Martha Goldstein)이 플랑드르식 하프시코드로 연주했다.[44] 아드리아노 반키에리의 전투는 실비아 카인드(Sylvia Kind)가 20세기 초 제작된 유형의 하프시코드로 연주했다.[44]

19세기에는 피아노에 밀려 거의 사라졌지만, 20세기에 들어 아놀드 돌메치의 영향을 받은 바이올렛 고든-우드하우스(1872–1951)와 완다 란도프스카(1879–1959) 등에 의해 부활했다.[44] 프란시스 풀랑크(''전원의 콘체르토'', 1927–28)와 마누엘 데 파야는 하프시코드를 위한 협주곡을 작곡했다.[44] 엘리엇 카터의 ''이중 협주곡''은 하프시코드, 피아노, 두 개의 실내 오케스트라를 위한 곡이다.[44]

참조

[1]

웹사이트

Buff stop [harp stop and (erroneously) lute stop]

https://www.oxfordmu[...]

2021-04-18

[2]

서적

A history of the harpsichord

http://worldcat.org/[...]

Indiana University Press

2016-02-15

[3]

서적

The Piano: A History

Oxford University Press, USA; Revised edition

[4]

학술지

Recent Approaches in Understanding Cristofori's Fortepiano

2006

[5]

서적 # 추정

(Harvnb 참조 필요)

[6]

서적 # 추정

(Harvnb 참조 필요)

[7]

서적 # 추정

(Harvnb 참조 필요)

[8]

서적 # 추정

(Harvnb 참조 필요)

[9]

서적

Byron's letters and journals: 1816–1817 : 'So late into the night'

https://archive.org/[...]

Harvard University Press

[10]

웹사이트

Ottavino

http://www.rawbw.com[...]

2018-02-18

[11]

웹사이트

Pedal Harpsichords

https://web.archive.[...]

Harpsichord.org.uk

2013-05-22

[12]

웹사이트

About Leith Hill

http://keithhillharp[...]

2018-04-30

[13]

웹사이트

Bach on the Pedal Harpsichord by E. Power Biggs at

https://web.archive.[...]

Jsbach.org

1995-05-20

[14]

웹사이트

The Transposing Keyboard

http://www.hubharp.c[...]

Hubharp.com

2013-05-22

[15]

서적 # 추정 (Grove Dictionary 항목)

Harpsichord

Macmillan

[16]

일반텍스트

[17]

학술지

A Paean to The Italian Harpsichord

http://earlymusic.or[...]

2011

[18]

일반텍스트

[19]

웹사이트

http://www.brighenti[...]

[20]

일반텍스트

[21]

일반텍스트

[22]

일반텍스트

[23]

웹사이트

COMPASSES OF ITALIAN STRING KEYBOARD INSTRUMENTS

http://www.denzilwra[...]

[24]

서적 # 추정 (Grove Dictionary 항목)

Virginal

Macmillan

[25]

서적 # 추정 (Grove Dictionary 항목)

Spinet

Macmillan

[26]

서적

The Ultimate Encyclopaedia of Musical Instruments

[27]

서적 # 추정 (Harvnb 참조 필요)

(Harvnb 참조 필요)

[28]

일반텍스트

[29]

학술지

The Pleyel Harpsichord

http://www.harpsicho[...]

1979

[30]

웹사이트

THE SOUNDS OF EUROPEAN REVIVAL HARPSICHORDS

http://www.jsebestye[...]

[31]

서적 # 추정 (Harvnb 참조 필요)

(Harvnb 참조 필요)

[32]

웹사이트

PITCH IN ITALIAN STRING KEYBOARD INSTRUMENTS

http://www.denzilwra[...]

[33]

서적 # 추정 (Harvnb 참조 필요)

(Harvnb 참조 필요)

[34]

위키피디아

Clavecin Taskin de 1769

:fr:Clavecin Taskin [...]

[35]

일반텍스트

[36]

간행물

Early English Harpsichord Building A Reassessment

http://www.harpsicho[...]

1973

[37]

웹사이트

What sort of harpsichord is that?

http://www.hpschd.nu[...]

[38]

웹사이트

Bertold Hummel list of works

http://www.bertoldhu[...]

[39]

서적

카프리콘에 의한 실내악 작품집 = CDA66885 해설서

카프리콘

[40]

논문

邦人作曲家によるチェンバロ作品と調査

1997

[41]

웹사이트

Rolling Stones at Scaruffi.com's "History of Rock Music"

http://www.scaruffi.[...]

[42]

웹사이트

Out of Time review

http://www.rollingst[...]

[43]

백과사전

글로벌 세계 대백과사전/세계음악/서양음악의 기초와 역사/서양음악의 기초지식/악기

[44]

서적

세계의 악기 백과사전 : 악기의 기원과 발전

교학사

2004

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com