대전 전투

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

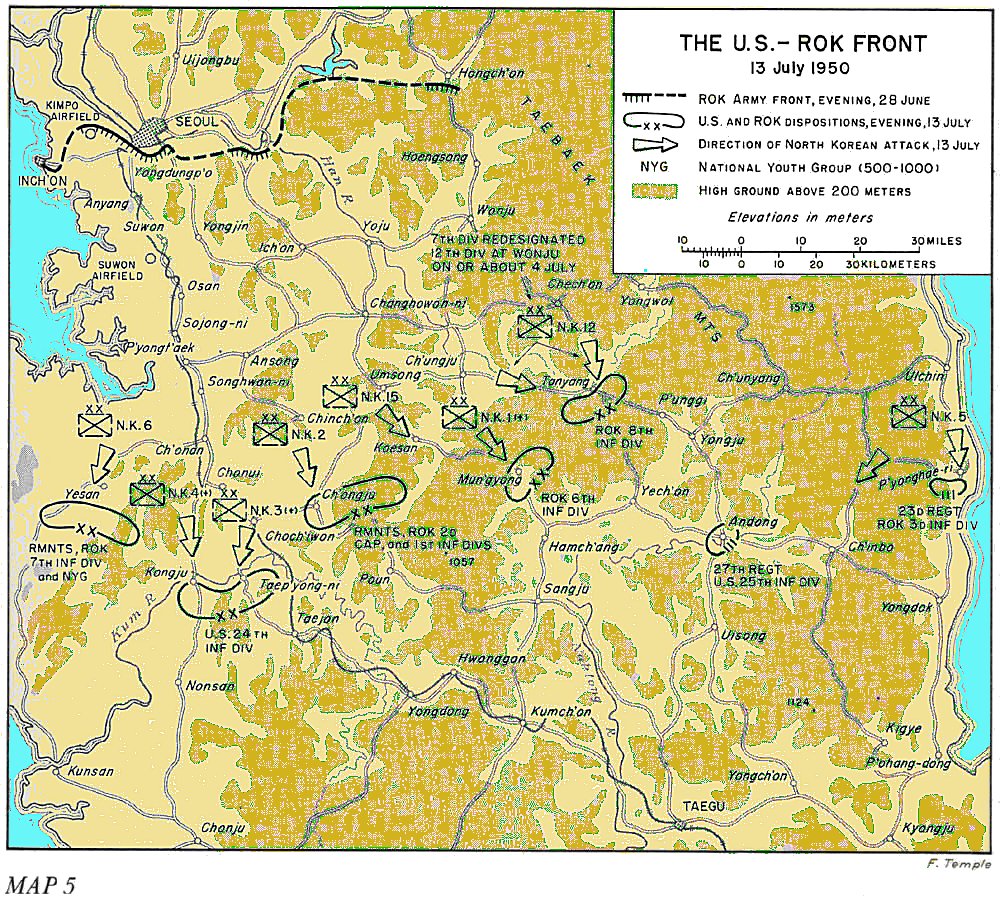

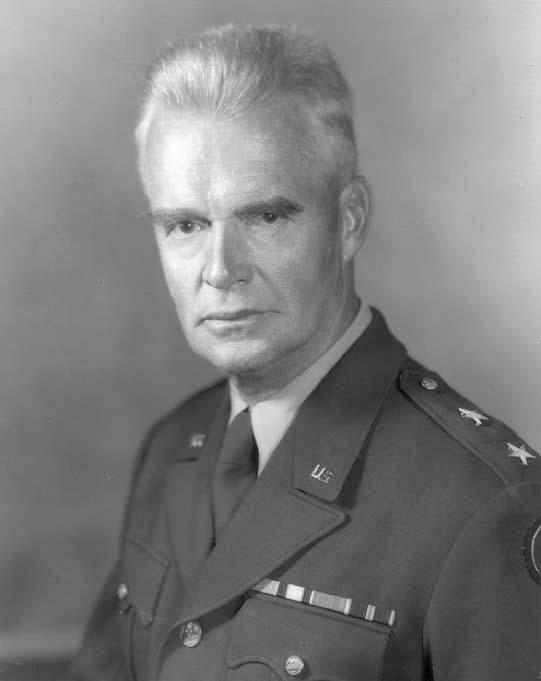

대전 전투는 1950년 7월 19일부터 20일까지 한국 전쟁 중 미군 제24보병사단과 북한군 간에 벌어진 전투이다. 북한의 남침 이후 유엔군의 참전이 결정되었고, 미군은 한반도에 지상군을 파견하여 북한군의 진격을 저지하고자 했다. 대전 전투는 미군이 부산 방어선을 구축할 시간을 벌기 위한 지연전의 일환으로, 미 제24보병사단은 금강 방어선에서 철수하여 대전에서 방어전을 펼쳤다. 전투 결과, 미군은 상당한 피해를 입었지만, 지연 작전 임무를 완수하여 제1기병사단이 영동 일대에 전개할 시간을 확보했다. 이 전투에서 윌리엄 F. 딘 소장은 포로로 잡혔고, 대전 전투는 미군과 한국군 모두에게 큰 영향을 미쳤다.

더 읽어볼만한 페이지

- 대전광역시의 역사 - 대덕군

대덕군은 1935년 대전읍이 대전부로 승격하며 대전군의 잔여 지역이 개칭된 곳으로, 1989년 대전직할시에 편입되어 폐지되었으며, 현재의 대전광역시와 계룡시 행정구역 형성에 기여했다. - 대전광역시의 역사 - 대전군

1914년 회덕군, 진잠군, 공주군 현내면을 통합하여 설치된 대전군은 11개 면으로 구성되었으나, 1935년 대전읍이 대전부로 승격되며 대덕군으로 개칭되고 대전부와 대덕군으로 분리되었다. - 1950년 전투 - 인천 상륙 작전

인천 상륙 작전은 1950년 9월 15일 한국 전쟁 중 유엔군이 인천에 상륙하여 북한군의 보급로를 차단하고 전세를 역전시킨 작전으로, 맥아더 장군의 지휘 아래 성공적으로 수행되었으나 지형적 어려움, 서울 진격 속도, 민간인 피해 등에 대한 논란도 있다. - 1950년 전투 - 운산 전투

운산 전투는 1950년 10월 한국 전쟁 중 유엔군과 중국인민지원군 간에 벌어진 전투로, 대한민국 육군 제1보병사단이 중국인민지원군의 기습으로 큰 피해를 입어 중국의 한국 전쟁 본격 개입을 알리고 한미 관계와 남북 관계에 장기적인 영향을 미쳤다. - 1950년 7월 - 1950년 FIFA 월드컵

1950년 FIFA 월드컵은 제2차 세계 대전 이후 처음으로 브라질에서 개최되었으며, 13개국이 참가하여 조별 리그 후 최종 리그를 치르는 방식으로 진행, 우루과이가 브라질을 꺾고 우승하여 '마라카낭의 비극'을 낳았다. - 1950년 7월 - 진천 전투

진천 전투는 한국 전쟁 초기에 대한민국 국군 수도사단이 북한군 제2사단의 진격을 지연시키기 위해 진천 지역에서 벌인 전투로, 수도사단의 저항은 북한군의 대전 직충 계획을 변경시키고 국군에게 자신감을 얻게 해 준 계기가 되었다.

2. 배경

한국 전쟁이 시작된 후 7월 3일에야 북한군은 한강을 넘어 도하하기 시작하였다. 윌리엄 F. 딘 소장은 이날 대전 비행장에 내려 중부전선의 방어를 시작하였다. 7월 5일 오산에서 첫 전투를 치른 미8군 제24보병사단은 평택 전투, 천안 전투, 전의-조치원 전투, 공주-대평리 전투 (금강 방어선 전투)에서 북한군의 남진을 지연하면서 7월 16일 밤부터 7월 17일까지 금강 방어선에서 완전히 철수하여 대전으로 집결하였다.

미 제8군 사령관 월튼 H. 워커(Walton Harris Walker) 중장은 7월 18일 오전 포항에 상륙한 미 제1기병사단이 영동 일대에 전개하는데 최소한 2일의 시간이 필요하다고 강조하였고 이에 따라 미 제24보병사단 사단장 윌리엄 F. 딘(William Frishe Dean) 소장은 원래 계획했던 철수 시점을 7월 19일 야간에서 하루 더 연장하여 7월 20일 야간으로 변경하였다.

공주-대평리 전투 후 이틀간 재정비를 한 제34연대에게 대전 방어 임무를 부여하고 제34연대에 제19연대 제2대대를 배속시키는 등 전투력을 증강시키고 지연전을 준비하였고 7월 19일 아침 북한 공군 야크 전투기의 대전 후방 보급로 공습을 시작으로 대전 전투가 본격적으로 시작된다.

북한의 침공 이후 대한민국에 대한 유엔군의 참전이 결정되었다. 미국은 북한의 침략을 저지하고 대한민국 정부의 붕괴를 막기 위해 지상군을 한반도에 파견했다.

미군이 처음 투입되었을 때 제8군 예하의 제24보병사단이 일본에 주둔하고 있는 가장 가까운 미군 사단이었다. 이 사단은 병력 부족에 시달렸고, 장비의 대부분은 1945년 또는 그 이전에 생산된 것이었다. 그럼에도 불구하고, 사단은 한국으로 출동 명령을 받았다.

제24보병사단은 북한군의 초기 진격을 저지하고, 더 많은 수의 북한군 부대를 교란하기 위해 한국에 파견된 최초의 미군 부대였다. 제24사단은 북한군의 진격을 효과적으로 지연시켜 제7보병사단, 제25보병사단, 제1기병사단 및 기타 제8군 지원 부대가 부산 주변에 방어선을 구축할 수 있도록 했다.

대전 전투 직전, 일부 보도 연맹 학살이 대전 주변에서 발생했으며, 이 과정에서 3,000명에서 7,000명에 이르는 대한민국 좌익 정치범들이 한국군에 의해 총살당하고 집단 매장되었다. 이 사건은 미 육군 사진가에 의해 부분적으로 기록되었다.

스미스 특공대는 제24보병사단의 선봉 부대로, 미국과 북한군 간의 첫 교전인 7월 5일 오산 전투에서 참패했다. 스미스 특공대는 오산에서 평택으로 후퇴했고, 이곳에서 미군은 평택 전투에서 다시 패배했다. 제24보병사단은 조치원 전투, 천안 전투, 하동 전투, 예천 전투에서 북한군의 우세한 병력과 장비에 의해 반복적으로 남쪽으로 밀려났다.

7월 12일, 사단장 소장 윌리엄 F. 딘은 사단의 세 연대, 제19보병연대, 제21보병연대, 제34보병연대에 금강을 건너 모든 다리를 파괴하고, 대전 주변에 방어선을 구축하라고 명령했다. 대전은 서울에서 160킬로미터 떨어진 주요 도시였으며, 부산에서 북서쪽으로 210킬로미터 떨어진 곳에 위치해 있었고, 제24보병사단의 사령부가 위치해 있었다. 딘은 제34보병연대와 제19보병연대를 동쪽으로 배치하여 방어선을 형성하고, 심하게 손상된 제21보병연대를 동남쪽에 예비대로 배치했다.

금강은 도시를 북쪽과 서쪽으로 감싸고 있었고, 대전 외곽에서 16~24킬로미터 떨어진 방어선을 제공했으며, 대전은 남쪽으로 소백산맥에 둘러싸여 있었다. 주요 철도 분기점과 모든 방향으로 시골로 이어지는 수많은 도로가 있는 대전은 서울과 대구 사이의 주요 교통 요충지였으며, 이는 미국과 북한군 모두에게 큰 전략적 가치를 부여했다. 사단은 대전에서 최후 방어를 시도하고 있었으며, 북한군이 미완성된 부산 교두보로 집결하기 전에 지연 작전을 수행할 수 있는 마지막 장소였다.

미국 제24사단은 제21연대 제1대대를 기간으로 하는 스미스 지대(C.B. 스미스 중령)를 오산에 전반적인 전초로 배치하고, 제34연대에게는 평택-안성을 확보하게 했다. 그러나 스미스 지대는 오산 전투에서 패배했고, 제34연대도 붕괴에 가까운 상태로 후퇴하게 되어, 첫 번째 저항선은 별다른 저항도 보여주지 못한 채 포기되었다.

제34연대는 천안에서 연대장을 마틴 대령으로 교체했다. 이 때 제34연대는 제3대대(D.H. 스미스 중령)가 천안을 확보하고, 그 남방에서 제34연대 제1대대(아이레스 중령)가 본도 서쪽을, 제21연대 제1대대가 동쪽을 확보하고 있었다.

북한군은 7월 7일부터 8일에 걸쳐 천안을 공격했다. 오산 전투에서 스미스 부대를 격파한 제4사단 제16, 18연대 및 제107전차연대였으며, 유효한 대전차 수단을 갖지 못한 제34연대는 고전하여, 60mm 바주카의 집중 사격과 수류탄에 의한 육박 공격으로 전차 2대를 파괴하는 데 성공했지만, 마틴 연대장이 전차와 함께 전사하면서 통제를 잃고 일시에 궤멸되어, 천안의 제3대대는 하룻밤 사이에 병력의 70%를 상실했다.

7월 8일 오전, 천안 함락을 겪은 제24사단장 윌리엄 F. 딘 소장은 사단의 작전 지침을 재검토하지 않을 수 없게 되었다. 새로운 방침에 따라, 제21연대와 제34연대가 차령산맥에서 지연전을 펼치고, 그 사이에 제19연대를 불러들여 금강 남안에 설정된 주 전투 진지에서 적을 저지하기로 했다.

제21연대는 조치원 정면에서의 지연전을 명령받았다. 연대 본부는 조치원에 배치되어 있었지만, 연대장(스테펜스 대령)은 전의 동쪽에 전개한 제1대대(A, D 중대)와 함께 있었다. 이것은 제1대대장(C. B. 스미스 중령)이 오산 전투에서 피해를 입은 제1대대 주력(스미스 지대)의 재편성을 위해 대전으로 후퇴했기 때문이었으며, 스미스 지대의 재편성은 10일경에 완료될 예정이었다. 또한 제3대대(칼 젠센 중령)는 차령산맥 주능선에 진지를 구축 중이었다.

9일 오후, 북한군 전차 11량과 보병 200~300명이 전의에 진입했고, 그 뒤에는 대규모 종대가 뒤따랐다. 미군은 제21연대 외에 사단 포병 주력을 투입하여 이를 공격했고, 여기에 항공 지원도 투입했다. 이 맹렬한 사격과 폭격으로 북한군은 다수의 전차와 장비를 상실하고 전진을 저지당했다.

다음 날 10일 이른 아침부터 북한군의 공격이 시작되었다. 본도 남쪽에서 고립된 제1대대 A 중대 1개 소대(빅슬러 소대장)는 북한군 제4사단의 주공에 직면하게 되었다. 이른 아침의 공격은 중박격포에 의한 저지 사격의 지원을 받아 격퇴하는 데 성공했지만, 곧 북한군은 대대의 우익을 우회하여 본도로 진출, 본도를 돌파해 온 전차 부대와 협동하여 대대 중박격포 소대를 유린했다. 오전 9시부터 북한군은 전면적인 공격을 시작했고, 중박격포의 지원을 잃은 빅슬러 소대는 포위에 빠졌다. 11시 30분에는 공군기 2기의 지원을 받았지만, 같은 시각 35분에는 위급을 보고하고 연락이 두절되었으며, 11시 40분에는 전멸했다. 이로 인해 제1대대 좌익이 개방되었다. 한편 우익에서도 11시 25분경부터 최우익 소대가 삼면으로부터의 사격을 받아 패닉 상태에 빠져 후퇴하기 시작했다. 즉 제1대대는 양익 포위에 빠지게 되었고, 이로 인해 12시 5분경 스테펜스 연대장은 퇴각을 결심했다.

이 전투에서 A 중대는 병력 181명 중 57명의 손실을 입었고, D 중대는 6명, 중박격포 소대는 14명의 사상자를 내었으며, 장비의 대부분을 상실했다. 제21연대장은 후퇴와 함께 제3대대에 즉시 역습을 명령했다. 제3대대는 본도 북쪽의 진지를 회복하여 병사 10명을 구출했으나, 본도 남쪽 진지 탈환에는 실패했다. 이 역습에는 M24 경전차가 참가하여 T-34 전차 1대를 격파했지만, 2대를 격파당하고 후퇴했다. 또한 이 공격 동안 평택에서는 미 제5공군이 대규모 항공 저지 공격을 실시하여 전차 38대, 반궤도차 7대, 자동차 117대를 격파하여 공격을 지원했다. 다음 날 11일 새벽, 제3대대는 역습을 마치고 원래의 진지로 복귀하여 진지에 진입해 있던 북한군과 게릴라를 배제하고 재점령했다.

11일 이른 아침부터 북한군 제3사단은 제4사단과 교대하여 공격을 시작했다. 이는 사전에 포병의 유선 통신을 절단한 후 포병은 지휘소에 사격을 가하는 한편, 전차 부대는 안개를 틈타 돌입, 보병 부대는 산악 기동으로 양익을 우회하여 양자가 협동하여 공격하는 면밀한 보·전·포 협동 작전이었다. 이로 인해 제3대대장 이하 대대 본부는 괴멸되었고, 병력의 절반을 상실하여 정오까지 미 제21연대 제3대대는 괴멸되었다. 스미스 지대의 패주와 함께 제21연대의 전력은 반 개 대대로까지 감소했다.

오산 전투에서 미군으로서는 최초의 교전을 경험한 C. B. 스미스 중령은 지휘 하의 제1대대 주력(스미스 지대)의 재편성을 완료하고 조치원 북쪽에서 조치원의 마지막 방어 진지를 점령하고 있었다. 12일 새벽, 대대는 양익이 포위된 것을 감지하고 오전 9시 30분부터 북한군의 공격이 시작되었다. 북한군은 4배의 병력을 보유했고, 한편 스미스 지대는 재편성된 지 얼마 되지 않아 충분히 전투력을 발휘하지 못했기 때문에 낮 무렵에는 전선에 붕괴의 조짐이 나타나기 시작했다. 이미 연대에는 예비 병력이 없었고, 또한 조치원에서 금강까지는 지형 장애가 될 만한 것이 없었기 때문에 스테펜스 연대장은 단번에 금강까지 후퇴하도록 명령했다. 제21연대의 후퇴는 포병의 지원 하에 질서 있게 이루어졌다. 북한군의 추격은 없었고, 스미스 지대는 오후 3시 30분경 금강 남안을 점령했다. 그러나 그 병력은 261명에 불과했다.

한편, 공주도 방면에서의 지연 전투를 명령받은 제34연대는 제3대대가 천안 전투에서 괴멸되었기 때문에, 그 전력은 아이레스 중령의 제1대대뿐이었다. 제1대대는 M24 경전차 4량 및 공병 D중대의 지원을 받아 지형 장애를 활용하면서 매복 공격과 이탈을 반복하며 효과적인 지연 전투를 펼치고 있었으나, 7월 11일 오후, 마침내 공주 북쪽의 수촌리 부근에서 조선인민군 제4사단에 포착되어 경전차 중 3량을 상실하는 손해를 입었다.

그러나 제34연대를 공격하던 조선인민군 제4사단은 개전 이래 2주 이상에 걸쳐 공격을 계속해온 데다가, 미국 공군의 저지 공격에 노출되어 피로와 손해가 상당히 누적되어 전투력이 상당히 감소했으므로, 제34연대는 이탈에 성공했다.

7월 12일 오후, 제34연대는 대전에서 재편성한 제3대대와 합류하여 금강선 방어에 들어갔다.

2. 1. 전투 전 상황

미 제24보병사단은 금강 방어선에서 북한군의 남진을 저지하려 했으나, 공주-대평리 전투 (금강 방어선 전투) 등에서 많은 병력을 상실하고 장비도 부족하여 어려움을 겪었다.[4] 특히, 통신 장비, 무기, 탄약 등이 제한적이었고, 북한 T-34 전차를 관통할 수 있는 3.5인치 M20 "슈퍼 바주카"도 부족했다.[5][6][7]윌리엄 F. 딘 소장은 금강 방어선에서 철수하여 대전에서 방어전을 펼치기로 결정했다.[5] 7월 8일, 천안 함락 후 딘 소장은 제21연대와 제34연대가 차령산맥에서 지연전을 펼치고, 그 사이에 제19연대를 금강 남안에 배치하여 적을 저지하는 작전 지침을 재검토했다.[4] 그러나 제21연대가 조치원 전투에서 거의 궤멸되면서 딘 소장은 금강선에서 며칠간 지연전을 펼친 후, 대전으로 후퇴하여 제1기병사단의 지원을 기다리는 계획을 세웠다.[4]

7월 16일, 딘 소장은 제34연대를 대전의 갑천까지 후퇴시켜 대전 방어에 투입하고, 제21연대는 대전과 옥천 사이의 제1 터널 남북선을 점령하여 퇴로를 지원하도록 했다.[4] 제19연대는 영동으로 후퇴시켜 재편성과 보급로 지원을 담당하게 했다. 딘 소장은 19일에 대전을 포기하고 지연전을 펼칠 생각이었으나, 미 제8군 사령관 월튼 워커 중장은 7월 18일 대전비행장을 방문하여[7] 제1기병사단의 전개를 위해 7월 20일까지 대전을 사수할 것을 요청했다.[4]

북한군 지휘부는 3개 사단(제3, 4, 2사단)에 전차의 지원을 받아 3방향에서 대전을 공격하도록 계획했다. 북한 제3사단은 북쪽에서, 북한 제4사단은 금강을 건너 동쪽과 남쪽에서 공격하여 대전과 미군 제24보병사단을 포위할 예정이었다. 북한 제2사단은 청주에서 미국의 우익 측면을 공격하도록 명령받았지만, 이동 속도가 느려 전투에 늦게 도착했다.

3. 전투 경과

16일 저녁, 제19연대가 괴멸되자 딘 소장은 논산 동쪽에서 적과 접촉하고 있던 제34연대를 대전의 내호(內壕)인 갑천까지 후퇴시켜 대전 방어에 투입하고, 정찰 중대는 금산에서 경계에 임하게 했다. 제21연대에는 대전 동쪽에 위치한 대전과 옥천 사이의 제1 터널 남북선을 점령시켜 사단 주력의 퇴로 지원과 수용을 담당하게 했다. 제19연대는 대전 동남쪽 40킬로미터 떨어진 영동까지 후퇴시켜 재편성과 보급로 지원을 하도록 했다. 사단 사령부도 영동으로 후퇴했지만, 딘 소장은 제34연대 본부와 함께 대전에 남아 지휘했다.

딘 소장은 소모된 전력으로 대전에 고집하지 않고, 적 전차 부대가 진출할 것으로 예상되는 19일에는 이곳을 포기하고 지연전을 펼칠 생각이었다. 제24사단 사령부는 북한군이 대평리 정면의 제3사단과 논산 정면의 제4사단에 더해 한국군과 격전을 벌인 후 청주를 점령한 제2사단을 투입하여 대전을 포위하려는 의도를 정확히 추측하고 있었고, 이에 대항할 수 없다는 것을 알고 있었다. 그러나 상급 사령부인 제8군 사령관 월튼 워커 중장은 18일 포항에 상륙하는 제1기병사단을 대전 정면에 투입할 경우 소백산맥에서 북한군을 저지할 수 있다고 생각했고, 18일 정오쯤 딘 소장에게 20일 자정까지 대전을 유지하도록 요청했다. 워커 중장은 제24사단의 비참한 상황을 알고 있었기에 이는 명령이 아닌, 딘 소장에게 폭넓은 자유 재량을 허용한 것이었지만, 딘 소장은 이를 사실상의 명령으로 해석했다.

초기 병력 배치에서는 경부 본도에 아일레스 대대가 배치되어 있었지만, 논산로와 청주로에는 각각 1개 소대만이 배치되어 있었고, 20일 저녁까지 대전을 굳게 지킬 수 있을 것으로는 기대할 수 없었다. 이 때문에 대평리 전투에서 좌익에 배치되어 봉암리 저지에서 벗어날 수 있었던 제19연대 제2대대(맥그라이르 중령)와 제13야전포병대대 B중대를 영동에서 소환하여, 신임 제34연대장(찰스 E. 뷰챔프 대령)의 지휘 하에 편입시키는 동시에, 정찰 중대는 현재 위치 그대로 뷰챔프 연대장의 지휘 하에 두어 지휘 계통을 정돈했다. 그런데 이 정찰 중대의 지휘 계통 변경 과정에서 오류가 발생하여, 정찰 중대는 대전으로 후퇴하라는 명령을 받게 되어 금산의 경계가 사라졌다.

한편, 북한군 측에서도 차질이 생겼다. 제2사단은 청주를 점령했지만, 이는 미 제24사단의 잇따른 후퇴로 인해 좌익이 개방되는 것을 꺼린 한국 제1군단이 청주를 포기했기 때문이었다. 제2사단은 진천에서 청주에 이르기까지 한국 제1군단과의 격전으로 많은 장비와 병력을 잃고 전투 의욕을 거의 상실했기 때문에 대전으로의 이동에 상당한 시간이 필요했다. 이 때문에 대전 공격은 계속해서 제3·4사단만으로 수행할 수밖에 없게 되었다.

북한군의 공격은 19일 아침부터 시작되었다. YAK 전투기에 의한 항공 저지 공격에 이어, 제4사단 제5연대는 공주-유성 도로를, 동 사단의 다른 부대는 논산-대전 도로를 전진했다. 딘 소장은 직접 경전차 부대 및 맥그라일 대대를 지도하여 논산-대전 도로의 공격을 격퇴했다. 그러나 이 무렵, 유성에서는, 아이레스 대대의 B 중대가 포위에 빠졌으며, 정오 무렵에는 대전비행장에 전개했던 혼성 포병 대대가 포병전에서 패배했다.

오후 2시 무렵, 아이레스 중좌는 후퇴를 건의했지만, 제34연대장(뷰챔프 대령)은 이를 거부했다. 그러나 밤이 되자, 막료들로부터의 잇따른 진언을 받아들여, 연대 본부와 포병을 대전으로 후퇴시켰다. 아이레스 중좌도, B 중대를 후퇴시켜 대대의 예비로 삼는 동시에, 맥그라일 대대와의 간극으로부터 북한군이 침투하기 시작한 것을 감지하여, 관리용 차량을 대전으로 후퇴시켰다.

20일 새벽부터 이른 아침까지 제34연대는 북한군이 대전의 동남쪽으로 우회하고 있다는 몇 가지 징후를 입수했다. 이 정보는 제24사단 사령부에 전달되지 않거나, 전달되더라도 중시되지 않았지만, 실제로는 북한군 제4사단 주력이 산악 기동으로 대전을 포위하고 있었다.

이때 제34연대는 경부 본도에 제1대대(아이레스 중좌), 논산로에 제19연대 제2대대(맥그라이르 중좌), 청주로에 L중대 1개 소대, 금산로에 정찰 중대를 배치하여 방어하고, 제3대대(란트론 중좌)를 예비대로 비행장 동쪽 고지에 배치, 포병과 연대 본부는 대전으로 후퇴해 있었다.

20일 새벽 3시, 경부 본도에 있는 아이레스 대대에 대한 공격이 시작되었다. 이때 아이레스 대대에는 신무기인 89mm 구경의 M20 슈퍼 바주카가 지급되었으나, 이를 소지한 병사가 행방불명되어 효과를 발휘하지 못했고, 오전 4시경부터 붕괴 조짐이 보이기 시작했다. 아이레스 중령은 후퇴를 결정, 대대는 유등천 계곡을 지나 논산 도로로 후퇴하기 시작했다. 그러나 상황이 혼란스러운 가운데, 아이레스 대대의 후퇴는 연대 본부에 보고되지 않았고, 이로 인해 이후 제34연대, 더 나아가 제24사단 전체의 전투 지휘에 큰 영향을 미치게 된다.

제34연대장(뷰챔프 대령)은 아이레스 대대와의 연락이 끊어지자, 직접 연락을 시도했다. 그러던 중 적 전차와 조우, 공병의 바주카포반을 지도하여 이를 격파했다. 이것이 M20 슈퍼 바주카의 첫 전과였다. 이후 얼마 지나지 않아 아이레스 대대가 건재하다는 연락이 들어와 연대장은 크게 안심했으나, 이는 북한군에 의한 허위 정보였고, 실제로는 아이레스 대대는 이미 철수하여 유등천 계곡을 남하 중이었다.

아이레스 대대가 건재하다는 판단 하에, 비행장 부근의 적은 아이레스 대대와 맥그라일 대대 사이의 틈새를 비집고 침투한 게릴라 부대라고 판단한 뷰챔프 대령은 제3대대(란트론 중령)에게 이 적을 격퇴하라고 명령했다. 그러나 실제로는, 이는 전차를 보유한 강력한 부대였기 때문에 란트론 대대의 역습은 실패했다. 란트론 중령이 북한군의 포로가 됨에 따라, 이 역습 실패 역시 연대 본부에 보고되지 않아, 오류가 더욱 심화되었다.

논산도에 있던 매그라이르 대대는 19일부터 20일 밤까지 적의 압박을 막아내며 진지를 계속 지켰다. 20일 이른 아침, 대전 서쪽 끝에 적 전차가 진출했다는 보고가 들어왔지만, 이는 실제로는 뷰챔프 대령이 이끄는 바주카포 반이 격파한 잔해였다. 그러나 이 사실은 대대 본부에 전달되지 않았고, 매그라이르 중령은 대대의 후방이 차단되었다고 믿게 되었다.

이때, 경부 본도 정면에서 후퇴해 온 아이레스 대대가 지나가자 이 사실을 전달했고, 아이레스 대대는 대전으로의 후퇴를 포기하고 보문산으로 올라갔다. 이 직후부터 매그라이르 대대에 대한 압력이 더욱 강해져 북익의 F 중대는 후퇴하지 않을 수 없게 되었다. 매그라이르 중령도 현재 위치를 고수하는 것을 포기할 수밖에 없게 되었고, 대대는 아이레스 대대를 따라 보문산으로 올라가기 시작했다. 통신 수단이 없었고, 이 후퇴 또한 제34연대 본부에 보고되지 않았다.

250px로 격파한 T-34-85 전차]]

이 무렵, 대전 시내에서는, 일선 각 대대의 건재를 믿고, 딘 소장과 제34연대 본부가 북한군 전차 부대와의 전투를 벌이고 있었다. 제34연대는 신무기인 M20 슈퍼 바주카포를 수령했으며, 오전 9시까지 침입해 온 5대 중 4대를 격파하고, 오전 중에 추가로 4대를 격파했다. 또한, 2대가 155mm 유탄포의 대전차 유탄으로 파괴되었고, 공군도 5~6대를 격파했다. 여기서 바주카포로 격파된 1대는, 딘 소장 자신이 지휘하는 바주카포반이 격파한 것이었다.

이때, 제21연대는 대전 동쪽에서 대전과 옥천 사이에 있는 제1터널 남북선을 점령하여, 사단 주력의 퇴로를 지원하고 있었다. 그러나 이때, 큰 오류가 발생했다. 즉, 실제로는 이 방어선상에 또 하나의 터널(제2터널)이 있었음에도 불구하고, 이 사실을 제21연대 본부도 사단 사령부도 알지 못했던 것이다. 제21연대는 현장에서 제2터널만을 발견하고, 이것만을 수비하도록 배치하여, 제1터널은 간과되었다. 제21연대가 터널 수비에 들어갔다는 보고를 받은 제24사단 사령부는, 당연히 제21연대가 이 방면의 유일한 터널(=제1터널)을 수비하고 있다고 알고 있었던 것이다.

정오쯤, 대전 동쪽에서 적의 대종대를 발견한 포병대의 관측 장교는, 이를 뷰챔프 연대장에게 직접 경고했지만, 연대장은 이를 제21연대로 오인하여, 포병 사격을 금지해 버렸다. 오후 1시쯤, 보문산에 있던 아이레스 대대는, 금산로를 북진하는 북한군 대부대를 발견하고, 부대대장 댄햄 소령이 지휘하는 중대 규모의 부대에 의해 이를 공격했지만, 이 공격은 실패하고, 댄햄 소령은 전사하고 말았다.

오후 2시가 지나, 딘 소장은 제34연대에게 철수 준비를 지시했다. 이때, 딘 소장과 뷰챔프 대령 모두, 아이레스·맥그레일 양 대대의 건재를 믿고 있었고, 상황은 결코 우려할 만한 것이 아니라고 생각했다. 오후 4시쯤, 첫 번째 차량 부대가 영동을 향해 후퇴를 시작했다.

이 무렵, 허버트 소위가 이끄는 제19연대 G중대 제2소대는, 대전의 서남단에 진지를 구축하고 있었다. 허버트 소대는, 원래 맥그레일 대대가 후방의 퇴로를 개척하기 위해 파견한 것이었지만, 그 후, 본대와 연락할 수단을 잃었기 때문에, 맥그레일 중령은 이것이 전멸한 것으로 생각하고 있었고, 허버트 소위는, 본대가 논산도의 진지를 포기하고 보문산에 올라가 버린 것을 알지 못한 채, 현재의 위치를 굳게 지키고 있었다. 오후 4시쯤부터, 허버트 소대에 대한 공격이 활발해지기 시작했지만, 허버트 소대는 분전하여, 어떻게든 이를 격퇴했다. 그러나 이 분전하는 모습에서, 딘 소장은, 여기에 맥그레일 대대의 본대가 있다고 오인해 버렸다. 그러나 병력 차이는 압도적이었기 때문에, 허버트 소대는 이내 격퇴되었다. 허버트 소대의 배후에 포진하고 있던 혼성 포병 대대에서는, 포가 노획될 뻔하자, 연대 본부가 역습하는 소동이 벌어졌다.

허버트 소대가 결국 격퇴된 전후로, 영동을 향해 후퇴하고 있던 차량 부대가, 제1터널에서 사격을 받아 전멸했다는 보고가 전해졌다. 이때, 제21연대는 제2터널을 굳게 지키고 있었지만, 여전히 제1터널의 존재를 간과하고 있었던 것이다. 이 직전, 주력의 후퇴를 지켜보려던 제34연대장(뷰챔프 대령)은, 우연히, 제1터널이 무방비 상태임을 깨닫고, 공병 부대와 지나가던 전차 2대에 이를 엄호하도록 명령한 다음, 제21연대에 증원을 요청하려 했지만, 쌍방의 정세 인식에 차이가 있었기 때문에 시간을 허비하고 말았다. 결국, 제21연대로부터의 증원은 얻지 못하고, 뷰챔프 대령은, 우연히 조우한 자신의 연대 중대를 데리고 되돌아갔지만, 이때, 이미 제1터널을 방어하고 있던 임편 부대는 전멸하고, 터널은 북한군 수중에 떨어져 있었다.

딘 소장은, 제34연대 제3대대(대대장 대리 J·E·스미스 대위)를 급히 반전시켜 서쪽을 지키고, 주력의 후퇴를 엄호하게 하는 한편, 제34연대장 대리(와들링턴 중령)에게, 철수 부대의 제2진을 지휘하게 하여 출발시켰다. 그러나, 이미 대전 시내에는 북한 게릴라 부대가 들어와 있었고, 와들링턴 중령의 부대는 제1터널까지 도달할 수 없었고, 차량을 버리고 산중을 횡단하게 되었다. 후속 부대는 제1터널까지 도착했지만, 역시 여기서 터널을 점령한 북한군에 의해 저지되었다. 딘 소장의 일행은, 길을 잘못 들어, 북한군이 진격하는 금산도로 들어섰기 때문에, 차량을 버리고 산중으로 들어갈 수밖에 없었다. 딘 소장은, 중상자와 함께 산중에 잠복했지만, 36일 후에 북한군의 포로가 되었다.

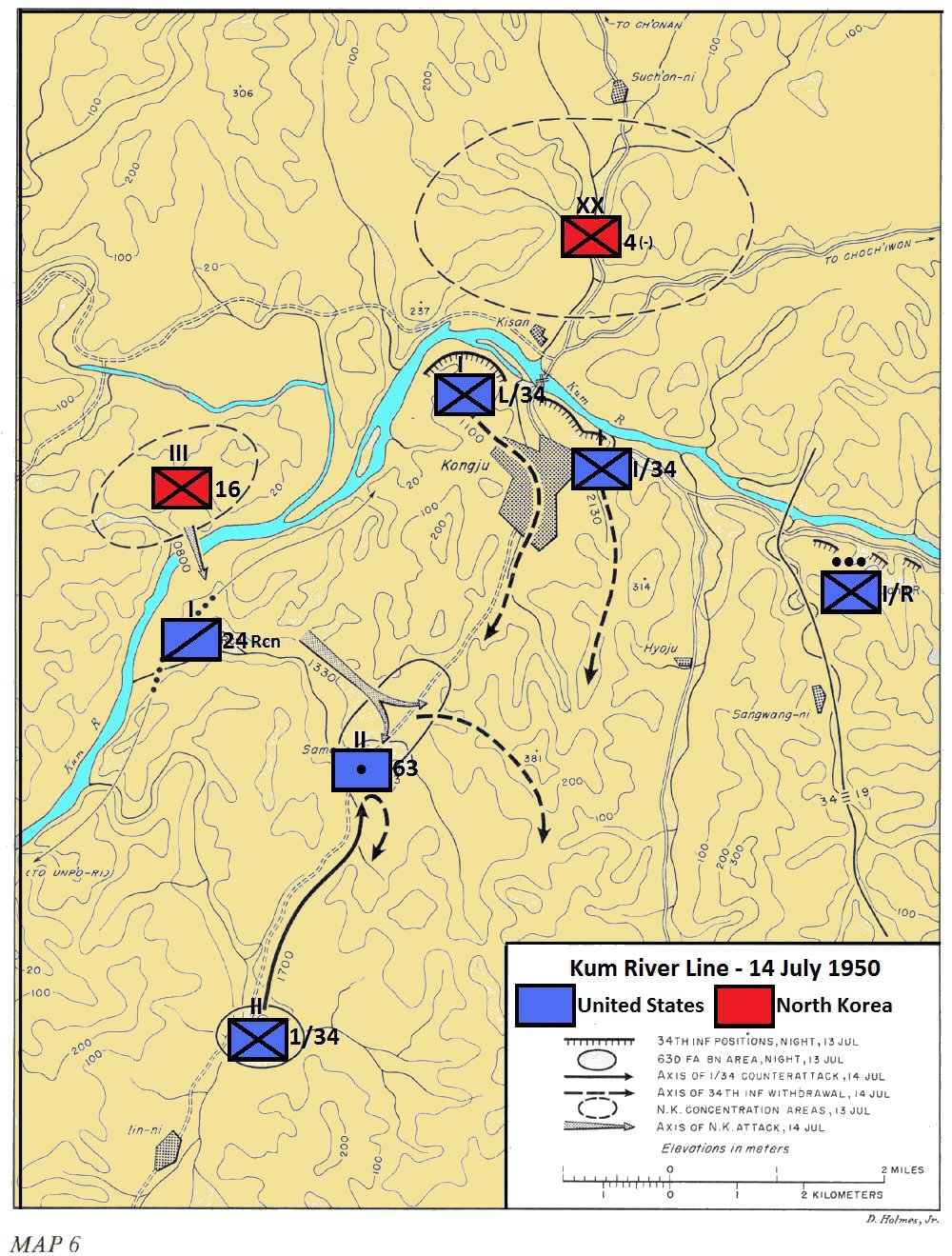

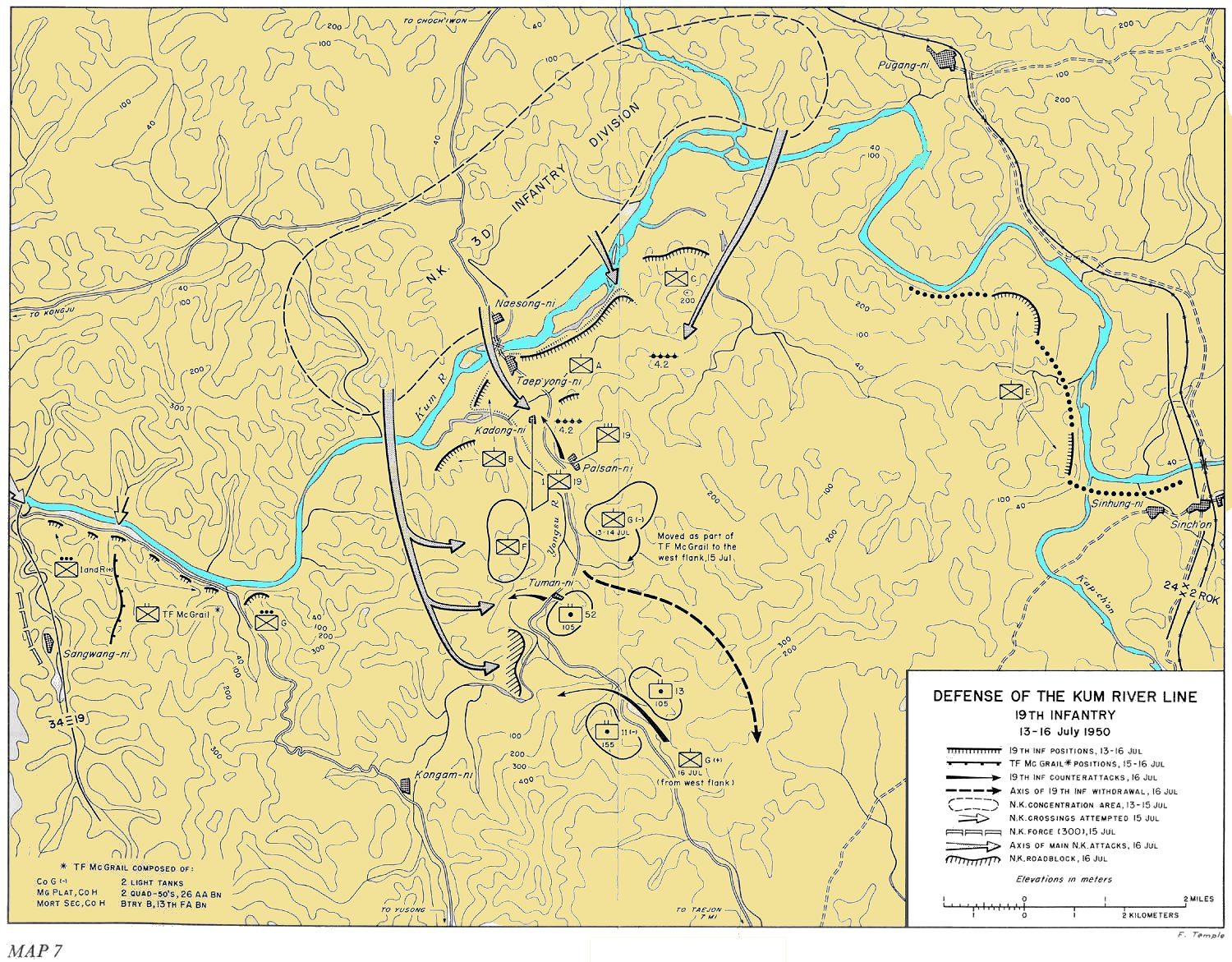

3. 1. 금강 방어선 전투 (7월 13일 ~ 16일)

미 제24보병사단은 금강을 방어선으로 설정하고 북한군과 전투를 벌였다. 북한군은 우세한 화력과 병력을 앞세워 금강을 도하했고, 미군은 큰 피해를 입고 대전으로 후퇴했다.

7월 14일, 미 육군 제34보병연대는 강 건너편에서 T-34 전차의 포격을 받았고, 박격포와 포병 사격이 이어졌다. 혼란과 통신 불량으로 북한군 보병은 미군 방어선을 우회하는 데 성공했다. 북쪽의 제1대대 또한 공격을 받아 후퇴해야 했다.

이른 오후, 약 1,000명의 북한군이 강을 건너왔고, 제63야전포병대대의 전초 기지를 점령하여 기습했다. 포병 사격은 포대의 통신과 차량을 파괴하고 막대한 피해를 입혔다. 제63야전포병대는 모든 포와 차량 80대를 잃었다.

저녁 늦게 제34보병연대 제1대대는 반격을 가했지만 실패했고, 딘 소장은 점령된 장비를 공습으로 파괴하라고 명령했다. 미군 방어선의 북서쪽 측면이 무너졌고, 북한군 제4사단은 미군 항공기의 공격에도 불구하고 강을 건너기 시작했다.

초기 돌파 이후, 제34보병연대는 논산으로 이동했다. 제19보병연대는 대한민국 육군 병력과 함께 틈새를 메우려 했으나, 7월 16일 03:00에 북한군의 대규모 포격과 함께 도하 공격을 받았다. 북한군은 제19보병연대를 포위할 위협을 가했고, 연대장은 모든 지원 부대와 장교들에게 방어선 투입을 명령하여 공격을 격퇴했다. 그러나 북한군은 후방으로 침투하여 예비대를 공격하고 보급선을 차단했다.

그날 저녁, 제2대대는 후방의 북한군을 처리하기 위해 이동했지만 사상자를 입었고, 도로 차단을 돌파할 수 없었다. 7월 17일까지 제19보병연대는 철수하여 재정비와 장비 보충 명령을 받았다. 제1대대의 절반도 안 되는 병력이 복귀했고, 제2대대에는 단 두 개의 중대만 온전하게 남아있었다.

제24보병사단의 제19연대와 제34연대는 7월 13일부터 16일 사이에 북한 제3보병사단과 북한 제4보병사단과 교전하여 투입된 3,401명 중 650명의 사상자를 냈다. 7월 18일, 월튼 워커 중장은 딘 소장에게 부산 교두보 형성을 위해 20일까지 대전을 사수하라고 명령했다. 북한군의 공세로 미군 부대가 후퇴하면서 군종 및 의무병 학살 사건에서 31명의 미군이 사망했다.

제24사단장 윌리엄 F. 딘 소장은 금강 남안에서 적을 저지하려 했으나, 전력 감소로 인해 금강선에서 며칠간 지연전을 펼친 후 대전으로 후퇴하여 제1기병사단의 지원을 기다리는 계획을 세웠다. 이는 제8군(유엔군)의 명령에 반하는 것이었지만, 연대장에게는 그 진의를 시사했다.

공주도 정면의 제34연대는 기동 방어를 구상했지만, 통신 장비 부족과 사기 저하로 어려움을 겪었다. 북한군 제4사단은 13일 오후부터 남안의 미군 진지에 포격을 시작하여 14일 아침부터 분산 도하를 시작했다. 북한군 제4사단은 제63포병대대를 습격하여 모든 포(10문)와 136명의 병원을 상실케 했다. 제34연대는 논산으로 후퇴했고, 이로 인해 금강선이 돌파되었다.

대평리 정면의 제19연대는 중요 정면으로 간주되어 추가 지원을 받았다. 15일 이른 아침, 북한군이 도하하여 300명이 진출해 왔고, 연대장은 예비 병력의 3분의 2를 투입했다. 북한군 제3사단은 야간 도하를 실시하여 미군의 양 측면에서 도하하여 부대를 후방으로 침투시켰다.

16일 새벽, 제19연대는 궁지에 몰렸다. 우익 중대는 포위되었고, 좌익의 북한군은 보급로를 차단했다. 제19연대는 퇴로 개척에 실패했고, 연대장이 중상을 입고 지휘 계통이 상실되어 궤멸 상태가 되었다. 제19연대 전투단은 병력의 19%와 장비 대부분, 포 8문을 잃고 전투력을 거의 상실했다.

3. 2. 대전 시가전 (7월 19일 ~ 20일)

7월 19일의 전황을 묘사한 이미지에서 보듯이, 북한군의 본격적인 대전 공격은 이날 새벽부터 시작되었다.[8][9] 야크 전투기 6대가 영동의 21연대 상공을 지나 옥천 북서쪽 3.2 km 지점에 있는 철교를 폭격하여 파괴했다. 이 중 4대는 대전비행장에 폭격을 가했고, 미군 26방공포병대대의 대공사격으로 유성 부근에서 야크 전투기 2대가 격추되었다.[8] 미 공군 전투기가 투입되자 야크 전투기들은 퇴각했고, 미 공군기는 유성과 가수원 부근에 폭격을 가했다.7월 19일 오전, 대대적인 포격전이 전개되었다. 북한군 4사단 5연대는 미군 34연대 1대대의 주진지와 대전비행장 연대지휘소에 포격을 가했다. 공격받은 유성의 34연대 B중대는 갈마동에 있던 대대본부로 이동했다. 34연대는 오후에 대전비행장에 있던 포병진지와 지휘소를 도청과 충무체육관 인근으로 옮겼다.[8] 금산에서 이동해온 미군 수색중대가 진잠 인근에서 북한군으로부터 사격을 받자, 34연대 L중대가 도솔산을 점령했다. 정오부터 갑천을 넘으려는 북한군과 전투가 벌어졌다.[8]

딘 사단장은 M-24 탱크 2대를 직접 지휘하며 독려했으나, 상황은 여의치 않았다. 정오에 대전역에 도착한 19연대 2대대는 정림동에서 도솔산 진지를 회복했다. 19연대는 지휘소를 유천동에 두고, 예비 중대를 산성네거리 인근에 배치했다. 19연대 2대대는 밤새 구봉산 기슭에 포를 설치한 북한군 4사단 16연대와 화력전을 반복했다. 북한군 4사단 18연대는 보문산 남쪽의 소로를 따라 금산과 옥천으로 가는 길을 차단하려 했다. 자정 무렵 미군 사단수색 중대는 상소동 부근 17번 국도에서 북한군의 사격을 받아 사상자가 발생했다.[8]

7월 20일 새벽 2시경, 옥천길에서 미군의 지프가 북한군 매복병과 조우했으나, 통행에 큰 지장은 없었다. 새벽 3시경 수색중대 3소대는 상소동 부근에서 진지를 점령했다. 그러나 이러한 징후는 딘 소장에게 보고되지 않았다. 새벽 3시, 유성의 북한군은 월평동 북쪽의 갑천변 근처를 우회하여 138고지에 있던 대대관측소를 공격하고, 도솔산으로 숨어들어 138고지를 포위 공격했다. 34연대 1대대는 후퇴했고, 새벽 4시경에는 도솔산 북동쪽 인근에 있던 1대대 지휘소가 공격받았다. 3.5인치 로켓포가 배치되었으나 후방이 공격받자 진지를 이탈해 대대지휘소로 철수했다. 북한군의 탱크가 32번 국도를 따라 시내로 진입하기 시작했다.[9] 1대대장은 새벽 5시경 32번 국도가 아니라 내동을 거쳐 23번 국도를 이용하여 시내로 들어가도록 지휘했다. 새벽 4시경 34연대장 뷰챔프 대령은 월평동 진지가 붕괴되었다는 보고를 받았으나 통신이 두절되어 통신선을 복구하라고 지시했다. 통신대는 대전비행장 부근의 도로에 적 병력이 이동하고 있다고 보고했다.[9]

상황 파악을 위해 직접 나선 34연대장 뷰챔프 대령은 서대전네거리를 지나 유성방향으로 가다가 북한군 전차와 마주쳤다. 그는 서대전네거리에 있던 3.5인치 로켓포조에게 탱크를 격파하도록 명령했다. 로켓포탄이 명중해 적 탱크는 화염에 휩싸였다. 새벽 6시경에도 수침교를 건너오던 적 전차 2대가 격파되었다. 그러나 6시 30분경 북한군 전차 3대가 대전 시내에 진입했다.[9] 시내에 들어온 적 탱크는 총포탄을 퍼붓기 시작했다. 시청 자리에 있던 본부중대가 공격받아 많은 사상자가 발생했다. 3.5인치 로켓포 공격이 개시되었다. 첫 번째 전차는 역 광장으로 진행해 장비와 보급품에 사격을 가하다가 무한궤도가 끊어져 정지했다. 두 번째 전차는 불타버리고, 세 번째 전차는 도주했다.[9] 정림동의 미군 19연대 2대대는 밤새 화력전을 벌였다. 새벽이 되자 북한군은 갑천을 건너왔다. 미군은 23번 국도 북쪽 천변의 주진지에서 도솔산 정상으로 물러났으나, 6시경에는 이마저 지켜낼 수 없게 되었다.[9]

유천동 인근의 19연대 2대대 지휘소에 있던 대대장은 서대전네거리에 북한군 탱크가 출현했다는 보고를 받자, 예비중대의 한 소대에게 서대전네거리로 가서 후방을 방어하라고 명령했다. 대대장은 월평동에서 유천동 인근으로 후퇴한 34연대 1대대로부터 전투상황을 듣고 후방이 차단되었다고 판단했다. 곧 도솔산에서 퇴각한 2대대 병력이 대대지휘소로 들어왔다. 대대장은 서대전네거리로 보낸 소대로부터 보고가 없이 11시경이 되자, 시내의 연대본부로 연락병을 보냈다. 그러나 곧 연락병과도 통신이 두절되었다. 대대장은 정림동 23번 국도 남쪽에 있던 잔여 병력에게 보문산 중턱으로 후퇴할 것을 지시했다. 정오가 되자 대대장은 지휘소를 보문산 중턱으로 이동한 후 연대본부에 인편으로 상황을 보고하는 한편, 산성네거리의 예비중대에게도 철수할 것을 명령했다. 13시 19연대는 23번 국도에서 모두 철수하였고, 이들은 모두 보문산 정상으로 집결했다.[9]

7월 20일 아침 남선봉에 있던 예비대대인 34연대 3대대는 연대본부로부터 월평동 고지와 정림동 고지 사이의 공백을 메우라고 지시받아, 한개 보병중대와 화기중대를 보냈는데 용두동 인근 23번 국도 상에서 북한군 탱크 6대와 1개 보병대대와 마주치게 되었다. 그래서 그들은 갑천변의 병력 증원을 포기하고 남선봉의 진지로 철수하였다. 05시경 월평동 진지를 버리고 후퇴한 34연대 1대대는 11시 경 보문산 정상에 집결하였다. 34연대 1대대는 보문산 정상에서 금산길을 따라 북상 중인 대규모 부대를 목격하고 150여명의 병력으로 하여금 대별동에서 차단하도록 하였다. 그런데 인원수를 알 수 없는 유격대와 만나 격전을 벌이게 되어 구완동쪽으로 진로를 바꾸었으나 거기서도 계속적으로 총격을 받아 무수동으로 내려오게 되었다.[9]

7월 20일 12시경, 34연대장 뷰챔프 대령은 포병관측기로부터 금산에서 큰 부대가 이동해 오고 있다는 보고를 받았으나, 이를 아군의 이동으로 오해했다. 13시경 충남도청 앞을 지나는 적 전차를 발견한 딘 사단장은 직접 전차 특공조를 지휘하면서 추격전을 펼쳐 시내 막다른 골목에 다다른 전차를 파괴하였다. 14시경 연대지휘소로 돌아온 딘 사단장은 34연대장 뷰챔프 대령과 상황을 검토했다. 그들은 34연대 1대대와 19연대 2대대가 본래의 위치에서 방어를 계속하고 있는 것으로 파악하고 있었다.[9] 그러나 갑천변에 배치되었던 병력은 모두 보문산으로 퇴각한 상태였으며, 북한군은 옥천길과 금산길을 차단하기 시작하고 있었다. 시내에 저격병들이 돌아다니고 있었으므로 34연대장 뷰챔프 대령은 주간에 철수를 하도록 지시하였다. 34연대장 뷰챔프 대령은 철수명령서를 3부 작성하여 각 대대에 보냈으나, 두 대대는 이미 진지를 이탈하였으므로 전달받지 못하였고, 남선봉에 있던 34연대 3대대만이 15시경에 철수명령을 전달받았다. 상소동에 있던 수색중대 3소대도 이 명령에 따라 시내로 복귀하였다. 사단장은 도청의 전술항공통제소를 방문하여 적의 전차와 포병에 집중공격을 하라고 지시했는데, 이때 금산에서 20여대의 차량행렬이 대전으로 이동하고 있다는 보고를 받았다. 사단장은 이를 아군으로 오인해 폭격하지 말 것을 지시했다.[9]

15시 30분경 34연대 예하부대 및 지원부대가 연대지휘소로 집결하기 시작했다. 이때 영동으로부터 M-24 전차 5대도 지휘소에 도착했다. 사단장은 34연대 I중대와 13포병대대 B포대, 그리고 53포병대대 B포대를 선발대로 편성하여 방금 도착한 전차들과 함께 영동을 향해 출발시켰다. 34연대장 뷰챔프 대령도 상황을 파악하기 위해 선발대를 따라갔다.[9] 딘 소장은 선발대가 시내 동쪽에서 공격을 받아 2~3 대의 차량이 부서졌다고 보고를 하자, 영동 사단지휘소에 시내 동쪽이 차단되었으니 전차를 보내라고 요청했다.[9]

이때 34연대장 뷰챔프 대령은 철수로인 옥천길 상황을 파악하던 중 사단수색중대 경전차 4대를 만나 인동사거리를 경계할 것을 지시하였다. 판암동으로 움직이는 전차들을 뒤쫓던 34연대장 뷰챔프 대령은 가오동에서 큰 규모의 적이 북상중인 것을 발견했다. 당시 21연대는 세천터널을 확보하지 못한 채 마달령 인근만을 방어하고 있었다. 34연대장 뷰챔프 대령은 세천터널을 확보하기 위해 옥천으로 이동 경전차 1개 소대와 이미 옥천에 도착한 34연대 I중대와 함께 돌아왔다. 그러나 이미 북한군이 세천터널과 판암동 길을 점령하고 있어서 2시간여 접전을 벌이다 결국 마달령 진지로 철수했다.[10]

한편 서대전네거리를 지키고 있던 19연대의 일부 병력은 23번 국도로 대대 규모의 북한군이 이동해오자 11포병대대가 있는 인근 테미고개의 수도산으로 이동해 호를 구축했다. 16시 남선봉의 34연대 3대대가 철수를 하여 1개 중대로 용두동 비탈에서 계룡로를 경계하였고, 대대장은 서대전네거리의 엄호진지에서 본대의 철수를 엄호하였다. 북한군은 테미고개로 공격해 수도산의 진지를 점령한 후 시내로 박격포를 쏘아댔다. 19연대는 총력을 다하여 역습을 펼쳐 포 일부를 구출하였다.[9]

17시부터 판암동 옥천길은 북한군에 의하여 견고하게 차단되었다. 34연대 3대대의 엄호 중대가 용두동과 서대전네거리를 지키는 동안 17시 55분에 딘 소장은 부관 클라크 중위를 대동하고 호위차량 1대를 앞세워 17시 55분에 연대 지휘소를 출발하였으며, 뒤이어 본대가 18시에 출발하면서 철수가 시작되었다.[9]

시내에는 이미 저격병들이 들어와 있어 철수하는 차량에 기관총을 쏘아댔다. 철수 본대는 2개의 제대로 나뉘었는데, 앞 제대가 원동네거리에서 길을 잘못 들어 대전여고 운동장으로 들어갔다. 대전역을 장악하고 있던 북한군들은 차량행렬에 총을 쏘아댔고, 길이 좁아 차를 돌릴 수 없던 미군은 차량을 버리고 도보로 대전대학교 쪽의 대동 산기슭으로 탈출을 시작했다.[12]

뒤 제대는 인동네거리에서 옥천길로 접어들었으나 판암동의 차단선에서 선두차량이 박격포탄을 맞아 전복되었다. M-2 반궤도 차량이 이를 밀어냈으나 운전병이 전사하고 말았다. 이에 뒤따르던 모든 차량의 발이 묶였다. 중대원들은 논둑을 엄폐물 삼아 적과 치열한 사격전을 벌였다. 30여발의 연막탄을 쏘아 적의 시야를 가린 후 다른 반궤도 차량이 길을 내면서 세천터널 바로 앞까지 도달했다. 그러나 그 곳 차단선에서 다시 적의 집중사격을 받아 부대의 일부만이 옥천으로 빠져나갔으며, 일부는 차량을 소각하고 북쪽의 능선을 이용해 각자 탈출했다. 대부분의 차량은 길에 버려졌으며 병력은 분산되어 제각기 산을 타고 영동으로 이동했다.[13]

이 과정에서 딘 소장과 부관 클라크 중위 포함 17명의 일행이 산길로 통해 철수하던 중 딘 소장은 부상병에게 줄 물을 뜨러 가다 어둠속에 길을 잘못들어 7월 20일 늦은 밤 낭떠러지로 떨어져 실종되었고 7월 22일 역시 낙오하여 홀로 본대를 찾아가던 미 제24보병사단 19연대 2대대 소속 스탠리 테이버(Stanley Eugene Tabor) 소위를 만나 동행하였다. 그러나 본대를 찾아가던 중 민가에 숨어있다 주민의 밀고로 북한군이 급습하였고 테이버 소위가 주위를 분산시켜 탈출에 성공하였지만 테이버 소위와는 헤어지게 되었고(스탠리 테이버 소위 역시 결국 포로로 잡혀 포로수용소에서 사망하였고 은성훈장이 수여되었다.[14]) 그 후 무주군, 진안군 근처에서 헤메던 딘 소장은 8월 20일 전라북도 무주군 적상면에서 농부 박종구의 집에서 대략 3일간 머물며 닭죽 등 후한 대접을 받고 대구로 향하였다.[15] (주한미군이었던 딘 장군의 아들이 1961년 혹은 1963년(기사마다 시점이 다름) 박종구에게 감사인사차 방문했다는 일화가 있다.)

그러나 7월 20일 늦은 밤 행방불명 된지 36일 후인 8월 25일 전라북도 진안군 진안읍 운산리에서 한두규와 최종봉의 밀고로 북한군에 생포되었다.[16][17]

1951년 12월 21일 북한군이 오스트레일리아 출신의 공산계 언론사 종군기자 월프레드 G. 버체트(Wilfred Graham Burchett)를 초청해서 인터뷰를 시켰고, 1951년 12월 24일 딘 소장의 사진과 함께 전세계로 기사가 배포되면서 포로 상태인 딘 소장의 상황이 명확하게 알려지게 되었으며 휴전 후 1953년 9월 4일 포로 교환을 통해 귀환하였다.[16][17]

한편 딘 소장을 북한군에 팔아넘긴 한두규와 최종봉은 체포되어서 군사재판에 회부되었는데 딘 소장은 귀환후 1950년 9월 25과 10월 22일 두차례에 걸쳐 이승만 대통령에게 두 한국인에게 관대한 처벌을 부탁하는 탄원서를 보내는 관대함을 보여 주었다.[16][17]

한두규와 최종봉은 1954년 5년형을 선고받았으며[18], 한두규는 서대문형무소에서 복역하다가 1957년 전향 후 석방되었다고 한다.

3. 3. 보급품 후송 작전

대전의 미 제24보병사단 잔류 병력이 철수하면서 대전역에 있던 탄약 등 보급품을 적재한 화차를 후방으로 옮기는 것이 중요해져 '보급품 후송 작전'이 여러 차례 시도되었다.[11] 7월 20일 16시경, 딘 소장은 영동에 있는 사단지휘소에 기관차를 보내 화차 10량을 영동으로 옮기도록 명령했다.[25] 이에 김재현 기관사 등 한국인 철도공무원들이 기관차를 운전하고 미 제24보병사단 병참부대 병사 6명과 함께 16시 20분경 이원역을 출발해 대전역으로 향했다. 그러나 대전역 도착 전 북한군의 공격으로 탄수차가 손상되어 화차 10량을 견인할 추진력이 부족해 작전은 실패했다.[25] 복귀 도중 김재현 기관사가 순직하고 현재영 부기관사가 부상을 입었다.딘 소장은 다시 한번 보급품 후송을 위해 기관차를 대전역으로 보내라는 명령을 내렸고, 17시에 기관차가 대전역을 향해 출발했다는 보고를 받았으나, 기관차는 대전역에 도착하지 못했다. 이 기관차를 대전역에서 기다리던 수송장교 레이몬드 D. 햇필드(Raymond Davidson Hatfield) 대위는 북한군에게 공격당해 전사했다.

한편, 미 육군 군사(戰史) 연구소(U.S. Army Center of Military History)의 6.25 전쟁 공식 전사(戰史)에는 기록되지 않았지만, 7월 20일에 김재현 기관사 등이 수행한 작전과 별개로 한국인 철도공무원들이 운전하는 기관차에 미군 호송병 6명이 탑승하여 또 다른 '보급품 후송 작전'을 수행했고, 이 작전에서도 기관차 운행 도중 북한군의 매복 공격을 받았다는 미국 신문 기사가 존재한다.

필립 딘(:en:Philippe Deane Gigantès) 종군기자가 보도하고 여러 미국 신문에 전재된 기사에 따르면, 한국인 철도공무원 중 'switchman'이 등장하는데, 이는 1953년 교통부 발간 공식 역사서 '한국교통동란기'에서 김재현 기관사 등의 작전과 별개로 '보급품 후송 작전'을 수행한 것으로 기록된 장시경 신호원으로 추정된다.

이러한 노력에도 불구하고 후송에 실패한 보급품은 7월 21일 오전 8시 미 공군의 폭격으로 파괴되어 북한군에 노획되는 것을 방지했다. AP 통신사를 통해 이 소식이 전 세계에 타전되었으며, 폭격에 참여한 머스탱 전투기 조종사는 인터뷰에서 탄약이 적재된 화차가 폭발하면서 발생한 화염을 미국 독립기념일 축하행사의 불꽃놀이에 비유했다.

수송장교 레이몬드 D. 햇필드 대위는 '보급품 후송 작전'을 위해 노력하다 전사한 공로로 1954년 은성훈장을 수여받았다.[11] 한국인 철도공무원들도 미국 국방부로부터 공로를 인정받아 김재현 기관사는 2012년 6월 '미국 국방부 장관실 특별민간공로훈장'을 받았고, 2015년 12월 황남호 본무기관조사와 현재영 보조기관조사도 훈장을 받았다.

이 작전은 국내에서 '딘 소장 구출 작전'으로 와전되어 알려졌으나, 실제로는 보급품 후송 작전이었다. 미 육군 군사(戰史) 연구소의 공식 전사(戰史) 및 딘 소장 회고록, 기밀 해제된 미 제24보병사단 정보참모부(G-2) 보고서 등 모든 미군 측 기록에서 '보급품 후송 작전'으로 일관되게 기술하고 있다. 국군 측 역시 공식 전사(戰史)에서 '딘 소장 구출 작전'은 와전이라고 명시하고, '보급품 후송 작전'이었음을 분명히 했다.

4. 결과 및 영향

대전 전투에서 미군 3,933명이 참가하여 1,150명의 손실을 입었다. 전투 직후 보고 상으로는 미군 48명이 전사, 228명이 부상, 874명이 실종되었으나 최종적으로 465명의 미군이 전사하였다. 34연대 1대대는 712명 중 203명, 3대대는 666명 중 256명, 19연대 2대대는 713명 중 211명을 잃었다. 용두동 비탈에서 철수엄호를 맡았던 34연대 L중대는 153명 중 107명을, 서대전네거리를 방어했던 공병 C중대는 161명 중 85명을 잃었다. 차량의 65%가 소실됐으며, 포병대대 A포대는 155밀리 야포를 모두 잃었다.

미 제8군 사령관 월튼 워커 중장은 7월 18일 오전 포항에 상륙한 미 제1기병사단이 영동 일대에 전개할 수 있도록 7월 20일까지 대전에 최소 2일의 시간을 확보하라는 지연 작전 임무를 미 제24보병사단에게 부여했다. 미 제24보병사단은 7월 20일까지 대전을 사수, 지연 작전 임무를 완수하여 7월 19일 철수 계획은 변경되었다.

7월 22일, 제24보병사단은 제1기병사단에 의해 교체되었다. 딘 소장의 행방이 묘연해지자, 사단은 존 H. 처치 소장의 지휘를 받게 되었다. 3주간의 전투 끝에, 사단은 거의 30%의 사상자를 냈다. 역사학자들은 제24보병사단의 상당한 전술적 손실을, 훈련 부족, 장비 부족, 그리고 일본 주둔 기간이 길어져 훈련이 부족했던 점에 기인한다고 본다.

대전 전투에서 미군의 신호 정보 가치는 제한적이었다. 부대 간 통신 부족으로 북한군의 사상자는 추산할 수 없었다. 북한군의 장갑차는 막대한 손실을 입었다. 대전차 무기와 미군 항공기에 의해 총 15~20대의 북한 전차가 파괴되었고, 북한군 포로들은 15문의 76mm 포, 6문의 122mm 박격포, 200명의 포병이 손실되었다고 추정했다. 북한 보병의 손실은 컸으며, 특히 북한 제3사단에서 컸다. 북한 제3사단은 전투 시작 시점에 병력의 60~80% 수준이었으나, 전투 종료 시점에는 50%로 감소했고, 총 사상자는 1,250명에서 3,300명에 달했다.

대전 전투 지연 작전으로, 제24보병사단은 미국 대통령 부대 표창과 대한민국 대통령 부대 표창을 받았다.

윌리엄 F. 딘 소장은 최전선에서의 활약으로 명예 훈장을 받았지만, 전쟁이 끝날 때까지 북한군의 포로로 남아 있었다(1953년 9월 석방).

5. 논란 및 재평가

5. 1. 딘 소장 구출 작전의 진실

1950년 7월 19일 김재현 기관사 등 한국인 철도공무원들이 미군과 함께 대전 전투에서 실종된 미 제24보병사단장 윌리엄 F. 딘 소장을 구출하기 위한 작전을 실행했다는 주장이 널리 알려져 있었다.[21][22][23] 그러나 이 주장은 사실이 아니다.한국철도공사는 철도청 시절부터 이 '딘 소장 구출 작전'을 호국철도의 상징으로 홍보해 왔으나, 이는 대전역에 있던 탄약 등 보급품을 후송하는 작전이 와전된 것이다.[24] 미 육군 군사 연구소(U.S. Army Center of Military History)의 6.25 전쟁 공식 전사(戰史)와 미 제24보병사단 정보참모부(G-2) 보고서 등 모든 미군 측 기록은 일관되게 '보급품 후송 작전'으로 기술하고 있다.[25] AP통신 또한 1950년 7월 20일(미국 시각) 보급품 후송 작전 중 발생한 사건을 보도했다.

대한민국 국군 측 역시 국방부 전사편찬위원회 및 국방부 군사편찬연구소의 공식 전사(戰史)에서 생존 기관사들의 증언과 미국 측 자료를 비교 분석한 결과, '딘 소장 구출 작전'은 사실과 다르다고 결론 내렸다. 전쟁기념관 또한 2020년에 발간한 학예지에서 미 제24보병사단 정보참모부(G-2) 보고서를 인용하여, 해당 작전이 '보급품 후송 작전'이었음을 명확히 밝혔다.

실제로는 딘 소장의 명령에 따라 김재현 기관사 등이 화차 10량에 적재된 보급품을 후송하려 했으나, 기관차 손상으로 실패했다. 이후 딘 소장은 도보로 후퇴하던 중 낙오되어 북한군에 포로가 되었다.

5. 2. 밀고자 처벌 논란

6. 기념

대전 보문산에는 딘 소장이 3.5인치 로켓포로 적 전차를 겨누는 그날의 모습을 담은 ‘대전지구 전적비’가 건립되어 대전 전투를 기념하고 있다. 대전지구 전투는 2013년 개정된 참전유공자법에 따라 7월 20일이 정부기념일로 지정됐고, 이를 기념하기 위한 전승행사가 매년 열린다. 이 행사는 2013년부터 32사단 산하 505여단의 주관으로 열리고 있다.[19] 2016년 대전시청 옆 보라매공원에는 '대전지구전투 호국영웅비'가 건립되었다.[20]

참조

[1]

harvard

[2]

잡지

Heroism of General Dean is revealed when a North Korean relates details

https://books.google[...]

1953-09-14

[3]

웹사이트

Life Magazine

https://books.google[...]

2024-10-02

[4]

서적

한국전쟁사 제2권 지연작전기

http://www.imhc.mil.[...]

국방부 전사편찬위원회

2016-08-13

[5]

문서

현재의 유성구, 서구 월평동 경계에 위치

[6]

문서

대전조차장 인근

[7]

뉴스

대전비행장은 현재의 대전시청 일대에 있었다.

https://www.cctoday.[...]

충청투데이

[8]

문서

정림동 북쪽

[9]

문서

정림동(가수원) 북쪽, 월평동 남쪽

[10]

문서

대전광역시 동구 남쪽 끝에 위치, 금산군 추부면과의 경계이며 현재 국도 제17호선과 통영대전고속도로가 통과

[11]

웹사이트

Raymond Davidson Hatfield - Hall of Valor: The Military Medals Database

https://valor.milita[...]

[12]

문서

대전역 남서쪽 인근

[13]

문서

원동네거리 남쪽

[14]

웹사이트

Stanley Eugene Tabor - Hall of Valor: The Military Medals Database

https://valor.milita[...]

[15]

웹사이트

대전의 25시(14)

https://www.joongang[...]

[16]

뉴스

密告嫌疑韓人二名(밀고혐의한인이명) 띤少將(소장)이釋放要請(석방요청)

https://newslibrary.[...]

1953-09-28

[17]

뉴스

密告韓人寬大措置(밀고한인관대조치) 띤少將再次書翰(소장재차서한)

https://newslibrary.[...]

1953-10-25

[18]

뉴스

띤少將(소장) 密告犯(밀고범)에 各五年(각오년) 懲役言渡(징역언도)

https://newslibrary.[...]

1954-09-02

[19]

웹사이트

무관심속 잊혀져가는 7·20 대전지구 전투

http://www.cctoday.c[...]

충청투데이

[20]

웹사이트

대전지구전투 전승기념식 기념촬영

http://www.daejonilb[...]

대전일보

[21]

웹사이트

손길신의 驛史(역사)이야기 12화 - 태전역(太田驛)으로 시작된 대전역(大田驛)

https://www.megaecon[...]

[22]

Youtube

6.25 남북전쟁의 숨은 영웅, 철도 기관사 김재현

https://www.youtube.[...]

[23]

문서

6.25 전쟁에서 미 해병대의 한국 전개는 제1임시해병여단이 8월 2일에 부산에 도착하면서부터이다.

[24]

뉴스

6·25때 딘 소장 구출작전, 美 장군 구출 나선 한국 철도원들 세계 전쟁사에 '전무후무한 영웅'

https://www.ggilbo.c[...]

경기일보

[25]

문서

'6.25전쟁사 제4권 금강-소맥산맥선 지연작전'과 '호국인물총서 (1): 6·25전쟁 개전의 순간'에서 작전 목적을 '딘 소장 구출'이 아닌 '보급품 후송' 그리고 기관차에 탑승한 미군을 '결사대원'이 아닌 '호송병'으로 정확히 기술하였지만 호송병 30명이 탑승하여 29명이 전사했다고 기술한 부분은 향후 개정판에서 총원 6명에 전사자 없음으로 정정해야 할 팩트 오류이다.

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com