명조체

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

명조체는 해서를 기반으로 굵은 세로획과 가는 가로획의 대비, 획 끝의 삼각형 장식(세리프)이 특징인 동아시아 활자 서체이다. 송나라와 명나라 시기에 발전하여 명조체라는 이름이 붙었으며, 중국 본토에서는 송체, 홍콩, 타이완, 일본, 대한민국에서는 명체로 불린다. 명조체는 가독성을 높이기 위해 해서의 요소를 단순화하여 정사각형에 가까운 자형을 가지며, 이체자 문제와 서체 스타일의 차이가 존재한다. 인쇄술 발달과 함께 사용되었으며, 현재는 인쇄 매체, 컴퓨터 폰트 등 다양한 분야에서 활용된다.

더 읽어볼만한 페이지

2. 명칭

송(Song) 또는 성(Sung)과 명(Ming)이라는 명칭은 독특한 활자체 서체가 개발된 송나라와 그 서체가 명조체로 발전한 명나라에서 유래했다.[1] 중국 본토에서는 송(Song)이라는 이름이 가장 일반적으로 사용되며(중국 본토 표준 명조체는 마이크로소프트 윈도우에서 SimSun로 불린다), 홍콩, 타이완, 일본, 대한민국에서는 명(Ming)이라는 명칭이 널리 쓰인다. 홍콩과 타이완에서는 전통적으로 "송체"(宋体|송체zho)라는 용어를 사용했으나, 데스크톱 출판의 등장 이후 "명체"(明體|명체zho)가 더 많이 사용되기 시작했다(마이크로소프트 윈도우의 번체 중국어 표준 명조체는 MingLiU이다). 일부 활자 제작소[2]에서는 국가 표준 한자와 같은 표준을 따르는 서체 스타일을 "송체"라고 부르고, ''강희자전''에서 볼 수 있는 형태와 유사한 서체를 "명체"라고 구분하기도 한다.

명조체는 해서체의 기본 구조를 바탕으로 하며, 굵은 세로획과 가는 가로획의 대비, 가로획 끝의 삼각형 장식(일본어 鱗|우로코일본어, 서양 글꼴의 세리프와 유사) 등이 주요한 시각적 특징이다. 전반적으로 기하학적인 규칙성을 보인다. 이러한 특징 때문에 명조체는 서양의 세리프체와 유사하게 여겨지며, 획 굵기가 일정하고 장식이 없는 산세리프체 계열의 동아시아 고딕체와는 뚜렷한 대조를 이룬다.

3. 특징

또한 명조체에는 같은 한자를 표기하는 여러 가지 방식, 즉 이체자가 존재한다. 이러한 차이는 한자 간체화의 결과이거나, 단순히 획 스타일 등 표기법상의 차이일 수 있다. 특히 초기 명조체 획 스타일은 『강희자전』에서 사용된 자형의 영향을 받았다. 현대에는 지역별로 표준으로 삼는 자형에 차이가 나타나는데, 중국 대륙은 『현대 중국어 통용 한자 목록』, 대만은 국가 표준 한자, 일본은 한자 개혁 이후의 신자체와 구자체를 구분하여 사용하며, 한국에서는 주로 강희자전의 자형을 따르는 경향이 있다.[3][4]

명조체는 활자 인쇄의 편의를 위해 해서의 여러 요소를 단순화하면서 정착된 서체이다.[5] 글자 모양이 정사각형에 가깝게 디자인되어 활자 면(자면) 안에서 점과 획이 고르게 배치된다. 이는 작은 크기에서도 가독성을 높이는 효과가 있으며, 세로쓰기와 가로쓰기 모두에서 정돈된 인상을 주어 조판의 편리성을 더했다.

3. 1. 형태적 특징

명조체의 주요 특징은 다음과 같다.

명조체는 서양의 세리프체처럼 획의 굵기가 가변적이고 끝에 장식적인 요소가 있다는 점에서, 서양의 산세리프체와 유사한 동아시아 고딕체와는 대조를 이룬다.

명조체는 활자 조각의 편의를 위해 기본 형태인 해서의 여러 요소를 단순화하면서 정착되었다.[5] 세로획과 가로획은 각각 수직과 수평을 이루며, 일반적으로 세로획이 굵고 가로획이 가늘다. 하지만 '亡'이나 '戈'와 같이 완만하게 전환되는 획에서는 두 획의 굵기가 비슷해지기도 한다. 그 외에도 가로획의 시작 부분이나 끝의 장식(우로코), 세로획의 끝 처리, 좌우 삐침 등에서 해서의 특징이 남아있다. 또한, 부수 중 시부(示)나 착부(辵) 등 일부에서는 예서와 유사한 형태가 나타나기도 한다.

활자로서 사용하기 편리하도록 글자 모양이 정사각형에 가까워졌기 때문에, 손으로 쓴 글씨체와는 요소 배치 방식이 다르다. 활자 면(자면) 안에서 점과 획이 최대한 고르게 분포하도록 디자인되었다. 이렇게 자면을 가득 채워 글자를 크게 쓰는 방식은 작은 크기에서도 가독성을 높일 뿐만 아니라, 세로쓰기와 가로쓰기 모두에서 정돈된 인상을 준다는 장점이 있다.

3. 2. 이체자 문제

명조체에는 같은 한자를 표기하는 여러 가지 방법, 즉 이체자가 존재한다. 이러한 차이는 한자 간체화의 영향도 있지만, 획의 모양 등 순전히 표기법상의 차이인 경우도 있다. 특히 옛 명조체의 획 스타일은 강희자전에서 사용된 자형에서 유래했다는 특징이 있다.

각 지역별 표준 자형 지정 방식은 다음과 같다.

많은 한자는 인쇄체(명조체)와 손으로 쓰는 필기체 사이에 형태 차이가 존재하는데, 이는 마치 인쇄된 펜촉 글씨체와 실제 사람들의 손글씨가 다른 것과 유사하다. 이러한 차이 중 일부는 특정 스타일에 따른 일관된 것이지만, 어떤 차이는 개별 서체 디자인 간의 차이보다 사소할 수도 있다. 일반적으로 이러한 자형의 차이가 글을 읽는 데 큰 지장을 주지는 않는다.

명조체는 활자 인쇄를 위해 만들어진 서체이므로, 손글씨보다 자형이 고정되는 경향이 있다. 또한 디자인 양식화 과정에서, 손글씨의 표준으로 여겨지던 해서체와 자형 차이가 발생하기도 했다. 여기에 강희자전에서 비롯된 자형 문제가 더해지면서, 명조체 자형을 둘러싼 여러 문제가 복합적으로 나타나게 되었다.

과거 목판 인쇄나 활판 인쇄에서 사용된 글자체는 당시 널리 쓰이던 서체나 정자(正字)를 바탕으로 디자인된 것이었다. 예를 들어, 획의 시작이나 꺾이는 부분 등을 강조하는 표현은 해서체에서는 자연스러운 필획 과정에서 나타나는 정도이지만, 명조체에서는 디자인적으로 양식화된 특징이다. 그 외에도, 명조체에서 초두머리(艹)를 세 획으로 쓰는 것은 네 획으로 쓰는 것을 원칙으로 하는 해서체와 차이가 있었다. 또한 제부수(禸)의 경우, 명조체에서는 첫 번째 획과 두 번째 획의 시작점을 같은 위치에 두는 반면, 해서체에서는 두 획이 왼쪽 위에서 교차하는 형태와 차이를 보였다.

강희자전은 『설문해자』 등을 근거로 정자를 규정했는데, 이것이 기존에 통용되던 자형과 다른 경우가 있었다. 예를 들어, 기존에는 '隱'과 '隠'처럼 구성 요소의 차이로 정자(正字)와 속자(俗字)를 구분하기도 했지만, 강희자전에서는 통용되던 '曽'의 점 방향이 설문해자의 소전체와 다르다는 이유로 '曾'을 정자로 삼는 등의 기준을 세웠다.

하지만 일반 출판물에서는 여전히 통용되던 서체가 주로 사용되었다. 그러던 중 서양 세력이 중국에 들어와 금속 활자를 제작하면서 강희자전을 기준으로 삼게 되었다. 물론 일부 통용 서체가 쓰이기도 했지만, 피휘를 위한 획 생략 등 강희자전의 특징까지 그대로 반영되는 경우가 많았다. 이 새로운 금속 활자 기술이 기존 인쇄 방식을 대체하고 강희자전 기반의 명조체가 널리 쓰이게 되면서, 기존에 통용되던 서체나 정자체와의 차이가 문제로 부각되기 시작했다. 예를 들어, 해서체에서는 '吉'의 윗부분을 '土'로 쓰는 형태나 '高'를 사다리고(髙) 형태로 쓰는 경우가 많았지만, 강희자전 기반의 명조체가 표준처럼 인식되면서 이러한 형태들이 틀린 것으로 여겨지게 되었고, 이는 사람들의 손글씨에도 영향을 미쳤다.

명조체의 특징적인 획 디자인(예: 획 시작 부분의 강조) 등은 글자의 의미를 전달하는 데 필수적이지 않다고 여겨지기도 한다. 실제로 중국이나 대만의 일부 자형 표준에서는 이러한 디자인 요소를 생략하고 해서체에 가깝게 수정한 형태를 제시하기도 한다. 일본에서는 1949년 4월에 고시된 당용한자 자형표가 손글씨를 기준으로 만들어져 명조체 특유의 획 디자인이 없었다. 이 때문에 이러한 디자인 요소가 없는 것이 올바른 자형이라는 인식이 퍼져, 활자를 새로 만들거나 신자체 인쇄 시 해당 디자인을 생략하는 경우도 있었다. 하지만 당용한자표에 포함되지 않은 한자나 일부 활자 제작사에서는 여전히 기존 명조체 디자인을 유지했다.

교육 현장에서는 자형의 혼란 때문에 명조체 사용을 피하거나, 사용하더라도 '印'이나 '収'의 꺾이는 부분, 책받침(辵) 부수처럼 해서체와 차이가 큰 부분을 수정하여 지도하는 경우도 있었다. 그러나 이후 제정된 상용한자 등에서는 명조체의 획 디자인뿐만 아니라, 점획의 연결 여부, 길이 등 미세한 차이를 '디자인상의 차이'로 간주하여 자형 통일을 강제하지 않는다는 입장을 취하고 있다. 일본산업규격(JIS) 등 공업 규격에서도 이러한 입장을 따르고 있지만, 실제 교육 현장에서는 이러한 '디자인 차이'가 잘 받아들여지지 않는 경향이 있다.

4. 역사

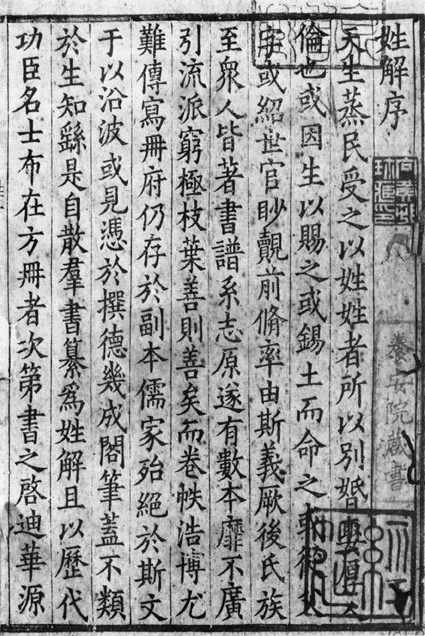

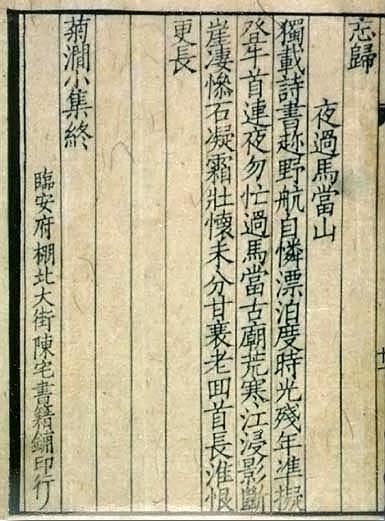

인쇄 기술은 당나라 시대부터 발전하여 송나라 시대에 이르러 정점에 달했다.[1] 송나라 시대에는 여러 지역에서 독자적인 스타일의 인쇄가 이루어졌는데, 특히 남송 시기 수도였던 린안(현재 항주)에서는 질서정연하고 곧은 획을 특징으로 하는 독특한 해서체가 발달했다. 진기(陳起|진기zho)가 설립한 '천택서적포'()가 이러한 스타일을 사용한 대표적인 출판사였다.[1] 이 서체는 현대의 방송체(仿宋體|방송체zho)의 기원이 되었으며, 명나라 시대에 이 서체의 획을 더욱 곧게 다듬은 것이 오늘날 명조체의 기초가 되었다.[1]

명조체는 목판 인쇄나 활판 인쇄에 사용되는 인쇄용 서체로, 명나라와 청나라 시대를 거치며 확립되었다. 초기 목판 인쇄에서는 해서체가 주로 쓰였으나, 새기는 데 시간이 오래 걸리는 단점 때문에 점차 조각 서체의 영향을 받은 송조체[9]로 변화했고, 이것이 더욱 양식화되어 명조체로 발전했다. 청나라 때 편찬된 『강희자전』은 명조체로 인쇄되어 후대 명조체 서체의 기준으로 여겨졌다.

19세기에는 유럽 선교사들이 중국에서 선교 활동을 위해 성경 등을 인쇄하면서 서양의 금속 활자 기술을 도입했다.[8][10] 이 과정에서 한자 활자를 제작할 때 주로 명조체를 선택했는데, 이는 당시 유럽에서 널리 쓰이던 로만체와 시각적으로 유사했기 때문으로 여겨진다.[8] 상하이의 영화서원이나 미화서관 등 선교 인쇄소에서 제작된 명조체 활자는 이후 동아시아 인쇄술 발전에 영향을 미쳤으며, 특히 미화서관의 윌리엄 갬블은 활자 개량과 보급에 중요한 역할을 했다.[8]

일본에서는 근대 활판 인쇄의 선구자인 모토키 쇼조가 1869년 윌리엄 갬블에게 활자 제조 기술을 배우면서 명조체가 본격적으로 도입되었다. 모토키는 미화서관의 활자를 기반으로 일본어 표기에 필요한 히라가나와 가타카나 활자를 추가하여 일본의 주요 인쇄 서체로 자리 잡게 했다.[8] 일본에서는 명조체를 明朝|민초jpn라고 부르며, 인쇄물에 가장 널리 사용되는 서체 중 하나이다.

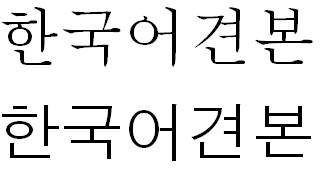

한국에서는 한글 글꼴 중 획 끝에 삐침이 있는 세리프(serif) 계열 글꼴을 과거 일본의 영향으로 '명조체'라고 불렀으나, 1993년 문화부의 서체 용어 표준화 작업을 통해 '바탕체'라는 이름으로 바뀌었다.[19] 현재는 '바탕체'가 해당 글꼴 유형을 가리키는 공식적인 용어로 사용된다.

4. 1. 중국

인쇄 산업은 당나라 시대부터 발전하여 송나라 시대에 정점을 찍었다.[1] 당시 주요 인쇄 지역과 모방한 서체는 다음과 같다.- 절강성: 왕희지의 해서체[1]

- 사천성: 안진경의 해서체[1]

- 복건성: 유공권의 해서체[1]

송나라가 북중국을 금나라에게 빼앗기고 수도를 린안(현재 항주)으로 옮긴 후, 인쇄술이 다시 부흥했다. 특히 금나라가 정복한 지역에 남아 있던 당나라 문헌의 인쇄가 활발해졌다. 린안에는 많은 출판사가 설립되었는데, 그중 진기(陳起중국어)가 세운 '천택서적포'(陳宅書籍鋪중국어)[1]는 질서정연하고 곧은 획을 특징으로 하는 독특한 해서체를 사용했다. 이러한 스타일의 현대 서체는 방송체(仿宋體중국어 (Traditional), 仿宋体중국어 (Simplified), fǎng Sòngtǐ|fǎng Sòngtǐ중국어 (Pinyin))로 분류된다. 명나라 시대에 린안 출판물의 재판본에서 획을 곧게 만든 것이 명조체 스타일의 기초가 되었다.[1]

명조체는 목판 인쇄나 활자를 이용한 활판 인쇄에서 사용되는 인쇄용 서체로 성립했으며, 1670년에는 이미 존재했던 것으로 보인다.[8] 목판 인쇄는 초기에는 해서체로 글자를 새겼으나, 해서체는 곡선이 많아 새기는 데 시간이 오래 걸렸다. 따라서 북송 시대 이후 인쇄가 번성하면서 점차 조각 서체의 영향을 받은 송조체[9]로 바뀌어 갔다. 송조체가 더욱 양식화되어 명나라에서 청나라에 걸쳐 명조체로 성립하였고, 불경이나 사서 등의 인쇄에 사용되었다. 청나라 시대에는 고자(古字) 연구의 성과를 정리한 『강희자전』이 명조체로 인쇄되었는데, 이는 후대 명조체 서체의 권위로 여겨졌다. 『강희자전』은 『설문해자』 등 전서체나 예서체로 쓰인 글자를 명조체로 다시 쓴 것이어서, 전통적인 서체와는 상당히 다른 글자 모양이 만들어지기도 했다.

19세기에 청나라가 쇠퇴하고 유럽 열강이 중국에 진출하면서, 중국에 대한 관심과 함께 한자가 유럽에 소개되었다. 나폴레옹 1세와 팔마 공(公)이 각각 제작한 『주기도문』에 사용된 활자는 프랑스 왕립 인쇄소나 잔바티스타 보도니의 인쇄소 등 유럽 인쇄소에서 제작된 것이었다. 이후 중국 연구가 시작되면서 중국어 사전이나 문법서 인쇄를 위해 한자 활자 개발이 필요해졌다. 청나라 시대에는 직접적인 선교 활동이 허용되지 않았지만, 성경이나 소책자를 통한 선교는 가능했기 때문에 선교사들에 의해 번역과 인쇄가 시작되었다.[8][10] 이들은 동아시아의 기존 제판 기술 대신 유럽의 금속 활자 기술을 도입했으며, 대부분 명조체를 활자 서체로 선택했다. 이는 유럽 문자 인쇄에서 일반적이던 로만체(한자 활자 개발은 주로 영국, 프랑스, 미국 세력이 중심이었다)와 시각적으로 유사했기 때문이라고 여겨진다.[8]

유럽에서 사용된 것 중 처음으로 상당량이 제작된 한자 활자는 루이 14세의 명령으로 프랑스 왕립 인쇄소에서 만든 목활자(1715년–1742년)였다. 이 활자는 나중에 나폴레옹 1세의 중국어 사전 편찬을 위해 확장되었다. 이후 장-피에르 아벨-르뮤즈의 『한문계몽』에 사용된 활자는 주조 활자였다. 목활자와 주조 활자 모두 명조체였다. 19세기 중반, 왕립 인쇄소의 마르셀랭 르그랑(Marcellin Legrand)은 중국 고전 인쇄를 위해 명조체 분합 활자를 제작했다. 르그랑의 분합 활자는 부수와 획을 분리하여 적은 수의 활자로 많은 글자를 조합하려 했지만, 디자인 측면에서는 다소 미흡했다는 평가를 받는다.[8][11]

기독교 선교, 특히 프로테스탄트 선교에서는 현지 언어 전도를 중시하여 한자 활자 개발이 중요했다. 유럽에서 활자를 들여오기도 했지만, 현지에서 직접 개발하는 경우도 많았다. 사무엘 다이어 등 여러 사례가 있으며, 대표적인 예는 상하이의 “영화서원”(London Missionary Society Press, 런던 선교회 소속)과 “미화서관”(American Presbyterian Mission Press, 미국 장로교 선교회 소속)이다. 특히 미화서관에서는 6대 관장 윌리엄 갬블(姜別利중국어)이 스몰 파이카(small pica, 11포인트)[12] 크기 등의 활자를 새로 제작했다. 이들 미션 프레스의 활자는 유럽 기술자의 지도로 제작된 금속 활자였으며, 크기도 자국의 활자 크기 기준을 따랐다. 활자 크기는 특정 크기만 만들고, 큰 것부터 차례로 “1호”, “2호” 등으로 불렀다.[8]

미화서관은 한때 상하이에서 번성했지만, 이후 미화서관의 활자를 2차 판매하는 상무인서관 같은 업체가 등장하면서 점차 운영을 중단하게 되었다.

4. 2. 일본

明朝|민초일본어는 일본에서 인쇄에 가장 일반적으로 사용되는 서체이다. 교과서체, 신문체 등 여러 변형이 사용된다.

근대 일본 활판 인쇄의 선구자로 평가받는 모토키 쇼조는 1869년 미국인 윌리엄 갬블에게서 전기 분해 방식의 활자 제조법을 배웠다. 이후 중국에서 유행하던 활자를 본떠 새로운 활자를 만들었다. 모토키는 갬블이 연구한 중국어 성경의 글자 빈도 자료를 바탕으로, 중국어와 라틴 문자 외에 일본어 문자를 추가하여 완전한 활자 세트를 제작했다. 일본어 표기를 위해서는 히라가나와 가타카나 음절 문자가 필요했다.

명조체는 목판 인쇄나 활판 인쇄에 사용되는 인쇄용 서체로 발전했으며, 그 기원은 1670년대까지 거슬러 올라갈 수 있다.[8] 초기 목판 인쇄에서는 해서체가 주로 사용되었으나, 새기기 어려운 단점 때문에 북송 시대 이후 인쇄술이 발달하면서 조각 서체의 영향을 받은 송조체[9]로 점차 변화했다. 송조체가 더욱 양식화되어 명과 청 시대를 거치며 명조체로 자리 잡았고, 불경이나 사서 등의 인쇄에 널리 사용되었다. 청나라 때 편찬된 『강희자전』은 명조체로 인쇄되었으며, 이후 명조체 서체의 기준으로 여겨졌다. 『강희자전』은 『설문해자』 등 전서체나 예서체로 쓰인 글자를 명조체로 바꾸는 과정에서 기존 서체와는 다른 독특한 글자 모양을 만들어내기도 했다.

19세기에 들어 서양 열강이 중국에 진출하면서 중국 문화와 함께 한자 활자에도 관심을 갖게 되었다. 나폴레옹 1세 시기 프랑스 왕립 인쇄소나 잔바티스타 보도니의 인쇄소 등 유럽의 인쇄소들은 중국어 사전이나 문법서 인쇄를 위해 한자 활자를 제작하기 시작했다. 당시 청나라에서는 직접적인 선교 활동이 제한되었지만, 성경이나 소책자를 통한 간접 선교는 허용되었기에 선교사들은 번역과 인쇄에 힘썼다.[8][10] 이들은 동아시아의 전통적인 제판 기술 대신 서양의 금속 활자 기술을 도입했으며, 대부분 명조체를 기본 서체로 선택했다. 이는 당시 유럽에서 널리 쓰이던 로만체와 미적인 유사성이 있었기 때문으로 추정된다.[8]

유럽에서 제작된 초기 한자 활자 중 대표적인 것은 루이 14세의 명으로 프랑스 왕립 인쇄소에서 만든 목활자(1715년–1742년)이다. 이후 장-피에르 아벨-르뮤즈의 『한문계몽』 인쇄에는 주조 활자가 사용되었는데, 이들 모두 명조체였다. 19세기 중반, 왕립 인쇄소의 마르셀랭 르그랑(Marcellin Legrand)은 부수와 획을 분리하여 조합하는 방식의 분합 활자를 개발했으나, 디자인 측면에서는 좋은 평가를 받지 못했다.[8][11]

기독교 선교, 특히 프로테스탄트 선교에서는 현지 언어 전도를 중시하여 한자 활자 개발에 적극적이었다. 유럽에서 활자를 들여오기도 했지만, 상하이의 “영화서원”(런던 선교회(London Missionary Society) 인쇄소)이나 “미화서관”(미국 북장로회 선교회(American Presbyterian Mission) 인쇄소)처럼 현지에서 직접 활자를 개발하는 경우도 많았다. 특히 미화서관은 6대 관장 윌리엄 갬블이 스몰 파이카(small pica, 11pt[12]) 크기 등의 활자를 개량하며 활자 제작의 중심지가 되었다. 이 선교 인쇄소에서 제작된 활자들은 서양 기술자의 지도로 만들어진 금속 활자였으며, 크기는 서양식 포인트 제도를 따랐고, 큰 것부터 차례로 “1호”, “2호” 등으로 불렸다.[8] 미화서관의 활자는 이후 상무인서관 등에 의해 판매되기도 했다.

일본에 명조체가 본격적으로 도입된 것은 명·청 시대에 수입된 불경이나 사서를 재간행하면서부터이다. 특히 황벽종 승려 철안도광(鐵眼道光) 선사가 간행한 일체경(一切經)은 대규모 명조체 간행의 대표적인 사례이다. 그러나 당시 일본에서는 명조체보다 해서체나 전통적인 서풍인 “존원류(尊円流)”가 더 일반적으로 사용되었다.

오토리 게이스케에 의한 명조체 활자 개발 시도도 있었으나, 일본 금속 활자 명조체의 실질적인 시작은 모토키 쇼조가 나가사키 제철소 내 활판전습소에 미화서관의 윌리엄 갬블을 초빙하여 강습을 받으면서부터로 여겨진다. 갬블이 가져온 미화서관의 명조체를 기본 서체로 채택한 것이 그 출발점이다.[8] 당시 미화서관 활자에는 가나 문자도 포함되어 있었으나 품질이 만족스럽지 못하여, 모토키는 이후 “사키요 신주쿠 활자 제조소”(훗날 도쿄 쓰키지 활판제조소)를 설립하고 독자적으로 히라가나 활자를 개발했다.[8]

메이지 시대 말기부터 쇼와 시대에 걸쳐 활자 크기는 미국식 포인트 제도로 바뀌었다. 또한, 벤톤 모형 조각기의 도입으로 활자 제작 방식에도 변화가 생겼다. 기존의 납형 전태법과 달리, 벤톤 조각기는 하나의 원자(글자본)를 바탕으로 기계적으로 크기를 조절하여 모형을 만드는 방식이었다. 이 시기에는 더 가는 형태의 자형이 만들어지는 경향이 나타났다.

쇼와 시대에는 사진 식자 기술이 개발되었고, 초기 사진 식자 시스템인 샤켄(写研)의 이시이 명조체는 쓰키지 활판의 12pt 활자를 기반으로 제작되었다. 이후 사진 식자 분야에서는 기존 활자를 복각하거나 새롭게 디자인한 서체들이 개발되었다. 특히 굵은 웨이트의 서체에서는 가로획을 극단적으로 가늘게, 세로획을 극단적으로 굵게 디자인하는 특징이 나타났다.

1949년 당용한자 자표가 고시되면서 각 활자 제작사들은 새로운 자체 기준에 맞춰 글자 모양을 수정하기 시작했다. 이 과정에서 당용한자 자표의 예시 글자에 필압 등의 요소가 없다는 이유로 명조체 특유의 디자인적 특징까지 제거하는 경우가 있었으나, 이는 손으로 쓴 예시 글자의 특징을 오해한 것이라는 비판도 제기되었다.

일본어 디지털 폰트 초기에는 비트맵 폰트가 사용되었다. JIS 규격, 특히 JIS X 0208 제2수준(통칭 JIS83)의 개정으로 한자 자체 변경 및 교체가 이루어지면서 혼란이 발생하기도 했다. 아웃라인 폰트가 실용화되면서 모리사와가 포스트스크립트 폰트 '류민(リュウミン일본어)'을 출시한 것을 시작으로, 여러 회사에서 활자 시대를 복각한 서체나 새로운 디자인의 명조체 폰트를 개발하여 시장에 선보였다.[13]

4. 2. 1. 가나

일본에서 활판 인쇄를 실현하기 위해서는 가나 문자의 주조(鑄造, 글자틀을 만듦)도 필요했다.메이지 20년대(1887년~1896년)에 명조체 가나의 출발점이 된 도쿄 쓰키지 활판 제조소(東京築地活版製造所)의 서체 '츠키지체 전기 5호(築地体前期五号)'가 완성되었다.[8] 다만, 메이지 7년(1874년)에 이미 사용되었다는 견해도 있다.[14] 이 서체는 한자(漢字)와의 조화를 위해 손글씨 느낌을 줄이고 기호적인 성격을 강화한 것이 특징이다.[8] 메이지 30년대(1897년~1906년)에는 '후기 5호(後期五号)'가 완성되어 명조체 가나의 기본 틀을 마련했다.[8]

1910년경부터는 인쇄 기술의 향상과 더불어 인쇄 용지의 질이 낮아지는 현상이 나타나면서, 글자를 가늘게 만드는 경향이 생겨났다. 이는 인쇄 면이 더욱 선명하게 찍히도록 하기 위한 시도였다. 특히 일중전쟁으로 인해 인쇄 용지의 질이 더욱 나빠지자, 기존의 굵은 글자는 번져서 알아보기 어렵게 되었고, 이로 인해 가는 글자 디자인 경향은 더욱 가속화되었다. 이러한 흐름 속에서 가나 문자파(カナ文字派)를 중심으로 "가나의 시인성 향상"을 목표로 하는 움직임이 일어났고, 가나 문자를 더 크게 디자인하는 다양한 시도가 이루어졌다. 그 결과, 이전의 글자 내부 흰 공간(품)이 좁았던 작은 글자 형태에서 벗어나, 품이 넓고 시각적으로 "밝은" 느낌을 주는 글자들이 만들어지게 되었다.

1929년에 실용화된 사진식자기(写真植字機)와 1950년대 이후 일본 금속 활자 제조에서 널리 쓰인 벤톤 모형 조각기(ベントン母型彫刻機)는 하나의 원본 글자(原字)에서 여러 크기로 동일한 모양의 글자를 생성할 수 있게 만들었다. 이 기술 덕분에 사진 식자 시대에는 동일한 디자인에 굵기만 다른 서체들을 묶은 서체 패밀리(font family)가 등장하게 되었다.[15]

1951년에는 샤켄(写研)사에서 이시이 명조체(石井明朝体)의 새로운 스타일 가나(뉴 스타일 가나)를 출시했다.[16] 이 서체를 만든 이시이 시게키치(石井茂吉)의 동생이 교과서 회사에서 근무한 경험이 있어, 교과서체의 영향을 받은 디자인을 특징으로 한다.[17] 이 서체 이후 명조체 가나에는 뉴 가나 계열(ニューかな系) 서체가 증가하는 경향을 보였다.[17]

일본어 표기에서 가나의 사용 비중이 커지면서 가나 폰트의 중요성도 함께 높아졌으며, 한자 폰트는 그대로 두고 가나 폰트만 다른 것으로 교체하여 사용하는 경우도 늘어났다. 예를 들어, 모리사와 사의 류민(リュウミン) 폰트의 가나 부분을 '류민 올드 가나(リュウミン オールドかな)'로 바꾸어 사용하는 사례가 있다.[18]

4. 3. 한국

한국어에서는 한글 글꼴 중 세리프가 있는 글꼴 유형을 과거 일본어의 영향을 받아 '명조체'(明朝體)라고 불렀다. 하지만 1993년 문화부 주도로 서체 용어를 표준화하면서, '기초' 또는 '바탕'을 의미하는 순우리말인 '바탕체'로 명칭이 바뀌었다.[19] 현재는 '바탕체'가 해당 글꼴을 가리키는 공식적인 용어로 사용된다.

5. 사용

기술적으로 명조체는 한자만을 표현하기 위해 만들어졌지만, 오늘날 대부분의 디지털 폰트에서는 붓글씨 느낌을 살린 가나 문자도 함께 포함하는 경우가 많다. 또한 현대 명조체에는 로마자체 글리프(글자 모양)를 포함하여 라틴 문자, 기호, 숫자 등도 함께 제공된다. 서양의 세리프체와 비슷하게, 현대 명조체에서 가나와 라틴 문자는 글꼴의 기본 구성 요소로 포함되는 것이 일반적이다.

명조체는 한국, 중국, 일본 정부에서 공식 문서 등에 사용된다. 주로 인쇄물에서 본문용 서체로 쓰이며, 비교적 작은 크기로 사용되는 경우가 많다.[6] 하지만 디자인적 특징을 살려 큰 크기로 사용되기도 하는데, 특히 굵은 명조체는 대비가 강하고 시각적 효과가 필요할 때 제목이나 광고 등에 활용된다.

20세기 후반 들어 잡지 등 일부 출판물에서 본문을 고딕체로 조판하는 경우가 늘었지만, 교과서체가 사용되는 교과서를 제외하면 일반 서적의 본문은 거의 명조체가 독점적으로 사용되어 왔다. 이 때문에 글꼴을 제작하고 판매하는 회사들은 항상 명조체를 핵심 제품군으로 갖추고 있었다. 이런 점에서 명조체는 활자 문화의 상징처럼 여겨졌고, 과거에는 명조체로 인쇄된 문서는 곧 인쇄소를 거쳐 나온 전문적인 결과물로 인식되었다.

1980년대 워드 프로세서가 보급되고 이후 개인용 컴퓨터가 널리 사용되면서 상황이 달라졌다. 컴퓨터로 글자를 다룰 때 OS에 명조체 폰트가 기본적으로 포함되면서, 누구나 쉽게 명조체로 문서를 작성하고 인쇄할 수 있게 되었다. 하지만 웹 브라우저처럼 주로 화면을 통해 글자를 보는 환경에서는 명조체보다 자획이 단순한 고딕체가 더 많이 사용된다. 이는 해상도가 낮은 화면에서 명조체 특유의 획 끝 장식(세리프)이 깨져 보이거나, 가로획과 세로획의 굵기 차이 때문에 글자가 흐릿하게 보여 가독성이 떨어지기 때문이다.

고딕체만큼은 아니지만, 철도역이나 차량의 LED 전광판에서도 명조체가 사용되는 경우가 있다. 다만, 고륜 게이트웨이 역의 사례처럼 특정 상황에서는 역명 표기 문제와 맞물려 비판을 받기도 했다.[7]

참조

[1]

웹사이트

漢字書体の歴史

https://www.kinkido.[...]

2024-02-20

[2]

웹사이트

DynaComware typeface list

http://www.dynalab.c[...]

[3]

웹사이트

說文:臺標之害 [刻石錄]

http://founder.acgvl[...]

2020-06-20

[4]

웹사이트

為甚麼不推薦新細明體 {{!}} 許瀚文 {{!}} 立場新聞

https://thestandnews[...]

2020-06-20

[5]

서적

絶対フォント感を身につける。

エムディエヌコーポレーション

2018

[6]

웹사이트

【フォントまめ知識】明朝体ってなに?{{!}} ブログ {{!}} ニィスフォント {{!}} NIS Font {{!}} 長竹産業グループ

https://www.nisfont.[...]

2023-01-09

[7]

웹사이트

「ダサいし読みづらい」「デザインとして間違ってる」 高輪ゲートウェイ駅看板の“明朝体”に批判の声が続出(1/2) | 社会 ねとらぼリサーチ

https://nlab.itmedia[...]

[8]

서적

絶対フォント感を身につける。

エムディエヌコーポレーション

2018

[9]

문서

중국어로 "仿宋体"라고 한다.

[10]

웹사이트

小さな文字に隠された壮大な歴史 その1 {{!}} フォント・書体の開発及び販売 | ダイナコムウェア株式会社

https://www.dynacw.c[...]

2023-01-09

[11]

웹사이트

千都フォント|連載#1「上海から明朝体活字がやってきた」

https://www.screen.c[...]

2023-01-09

[12]

웹사이트

small pica - Free Online Dictionary, Thesaurus and Encyclopedia

http://www.thefreedi[...]

[13]

웹사이트

技術と方法(4)コンピュータ・下 {{!}} 文字を組む方法 {{!}} 文字の手帖

https://www.morisawa[...]

2023-01-09

[14]

웹사이트

千都フォント|連載#2「四角のなかに押し込めること」

https://www.screen.c[...]

2023-01-09

[15]

웹사이트

技術と方法(2)写真植字 {{!}} 文字を組む方法 {{!}} 文字の手帖

https://www.morisawa[...]

2023-01-09

[16]

웹사이트

石井中明朝 ニュースタイル小がな MM-A-NKS|写研の書体

https://archive.sha-[...]

2023-01-09

[17]

서적

絶対フォント感を身につける。

エムディエヌコーポレーション

2018

[18]

서적

絶対フォント感を身につける。

エムディエヌコーポレーション

2018

[19]

웹사이트

様々な韓流コンテンツのデザインに!韓国のフォントブランド Design210

https://designpocket[...]

2023-01-10

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com