금나라

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

금나라는 1115년 여진족 완안아골타가 건국한 왕조이다. 요나라를 멸망시키고 송나라를 공격하여 화북 지방을 점령했으며, 1127년에는 북송을 멸망시키고 남송과 대립했다. 금나라는 여진족의 관습과 중국식 제도를 융합하여 통치 체제를 구축했으며, 여진 문자와 문화를 장려했다. 13세기 초 몽골의 침입으로 쇠퇴하여 1234년 멸망했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 프리모르스키 변경주의 역사 - 여진

여진은 동북아시아의 투구스계 민족을 지칭하는 명칭으로, 금나라를 건국하여 북송을 정복했으나 멸망 후 여러 부족으로 분열, 누르하치에 의해 만주족으로 재통합되어 청나라를 건국했다. - 프리모르스키 변경주의 역사 - 하산호 전투

하산호 전투는 1938년 여름 만주국과 소련의 국경 지대인 하산호 인근 장고봉에서 일본군과 소련군 간에 벌어진 국경 분쟁으로, 소련군의 반격과 증원으로 일본군이 고지를 유지하지 못하고 정전을 요청한 사건이다. - 중국의 황제 - 당나라의 황제

당나라 황제는 618년부터 907년까지 중국을 통치한 당나라의 군주들로, 전성기를 거치며 동아시아에 큰 영향을 미쳤으나 안사의 난 이후 쇠퇴하여 총 20명의 황제가 통치하였다. - 중국의 황제 - 순나라

순나라는 1644년 이자성이 세운 왕조로, 이자성은 농민 봉기군을 이끌고 명나라 멸망에 기여했으나 오삼계의 배신과 청나라의 개입으로 멸망했다. - 금나라 - 여진

여진은 동북아시아의 투구스계 민족을 지칭하는 명칭으로, 금나라를 건국하여 북송을 정복했으나 멸망 후 여러 부족으로 분열, 누르하치에 의해 만주족으로 재통합되어 청나라를 건국했다. - 금나라 - 정강의 변

정강의 변은 1125년부터 1127년까지 금나라의 침입으로 북송이 멸망한 사건으로, 휘종과 흠종을 포함한 황족들이 포로로 잡혀가고 사회 전반에 큰 충격을 주어 중국 역사에 깊은 상처를 남겼다.

2. 국호

발해 대족 출신으로 고영창의 난 때 여진족에 항복한 발해인 양박은 완안 아골타에게 황제를 칭하라고 권했고, 완안 아골타는 이를 받아들여 황제를 칭했다.[91] 금나라의 국호 유래에 대해서는 여러 설이 있으나, 태조 완안 아골타가 다음과 같이 말했다는 이야기가 전해진다.

여진(女眞)은 본래 만주 동부와 한반도 북부 등 넓은 지역에 거주하며 요나라의 지배를 받던 퉁구스계 민족이었다.[32] 요나라 말기, 지배층의 사치와 수탈이 심화되면서 여진족의 불만이 고조되었다.[39] 특히 생여진(生女眞)에 속했던 완안부는 오고내, 해리발, 오야속을 거치며 세력을 키웠고, 마침내 1113년 아골타(阿骨打)가 수장 자리를 계승하면서 요나라에 대한 저항을 본격화했다.[42][43]

> 요나라는 빈철(賓鐵)을 국호로 삼아 그 견고함을 취하였지만, 결국에는 또한 녹이 슬고 부러지니, 오직 금(金)만이 변하지 않고, 무너지지 않는다. 금의 색깔은 흰색인데, 완안부의 색깔 또한 흰색이다.[92]

금나라의 공식 국호는 대금(大金)이었으며, 여기서 '금'(金)은 말 그대로 '쇠 금'을 의미한다. 여진족 언어로 '금'을 뜻하는 단어이자 국가 명칭은 '알춘'(alchun)이었다.[3]

금나라 시대의 여진어 기록은 거의 남아 있지 않지만, 후대 청나라의 만주어 기록에는 대금을 암바 아이신 구룬(ᠠᠮᠪᠠ ᠠᡳ᠌ᠰᡳᠨ ᡤᡠᡵᡠᠨmnc)이라고 부른 기록이 있다.[93] 하지만 이는 만주어 표기이므로 실제 금나라 당시의 국호 발음이었는지는 불확실하다. 당시 여진어는 거란어의 영향을 많이 받은 후대의 만주어와는 차이가 있으며, 언어적으로는 고구려의 영향을 받은 것으로 보인다. 당대의 기록을 통해 볼 때, 금나라의 국호에 당시 여진어로 금을 뜻하는 '알춘'이 들어갔던 것은 확실해 보인다.[94] 이를 바탕으로 추정하면, 당시 여진어 국호는 암반 알춘(/amba-an alcu-un/) 또는 암반 알춘 구룬(Amban Altʃun Gurun) 등이었을 가능성이 있다. 한편, 거란어로는 nik(니크) 또는 niku(니쿠) 등으로 불렸다.

또한, 금나라 황제들은 다른 비(非)한족 왕조들과 마찬가지로 자신들의 국가를 중국이라고 칭했다. 비한족 통치자들은 중국을 통치하면서 '중국'의 정의를 기존의 한족 중심에서 벗어나 비한족까지 포함하도록 확장하는 경향이 있었다. 금나라 관련 문서를 통해 왕조 스스로 '중국'이라는 명칭을 사용한 것이 기존에 생각했던 것보다 더 이른 시기부터 시작되었음을 알 수 있다.

3. 역사

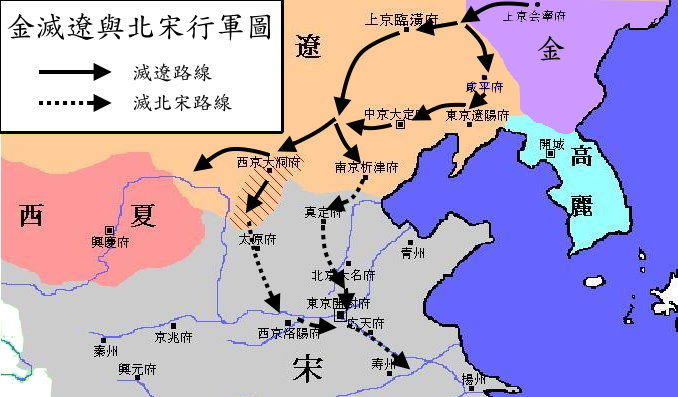

아골타는 1115년 상경회령부(현재 하얼빈시 아청구)를 수도로 삼아 황제에 즉위하고 국호를 대금(大金)으로 정하며 금나라를 건국했다.[32][33][34][42][43] 금나라는 건국 직후부터 요나라를 공격하여 1116년에는 랴오양을 함락시키는 등 빠르게 세력을 확장했다.[32][42] 이러한 금나라의 성장에 주목한 북송은 1120년 금나라와 '해상의 맹'을 맺고 요나라를 협공하기로 했다.[33][44][47] 금나라는 연전연승하며 1125년 마침내 요나라를 멸망시켰다.[33][34][44][51][52]

요나라 멸망 후, 금나라는 송나라가 해상의 맹을 제대로 이행하지 않자 이를 빌미로 남침을 감행했다. 1127년, 금군은 북송의 수도 개봉을 함락시키고 휘종과 흠종 두 황제를 포함한 황족과 관료들을 포로로 북쪽으로 끌고 가는 정강의 변을 일으켜 북송을 멸망시켰다.[34][44][52][55] 이후 강남으로 피신한 송 황족 조구(송 고종)가 남송을 건국하면서 금나라와 남송은 회수를 경계로 오랫동안 대치하게 되었다. 양국은 치열한 전쟁(금나라-송나라 전쟁)과 소흥 화약(1142년) 등 여러 차례의 화의를 반복하며 관계를 이어갔다.[33][60][61]

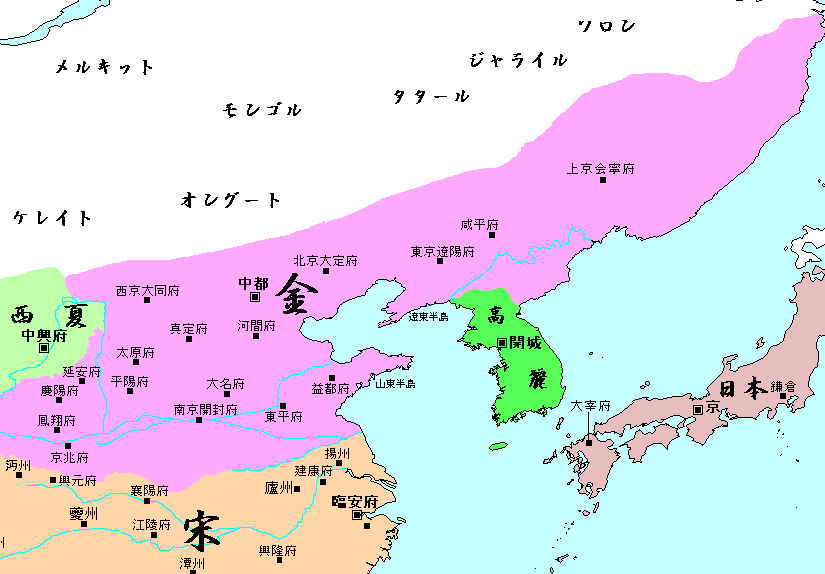

금나라는 화북 지역을 차지한 후 연경(현재의 베이징)으로 수도를 옮기고(1153년)[10][11], 세종(재위 1161년-1189년) 대에는 비교적 안정적인 통치를 이루며 전성기를 맞이하기도 했다.[12] 세종은 여진 문화를 장려하는 동시에 한족 문화를 수용하며 국가 체제를 정비했다.[12] 그러나 13세기 초, 북방 초원에서 칭기즈 칸이 이끄는 몽골 제국이 급격히 성장하면서 금나라는 새로운 위협에 직면하게 되었다.

1211년부터 시작된 몽골-금 전쟁으로 금나라는 막대한 영토를 상실하고 국력이 급격히 쇠퇴했다.[76] 수도를 개봉으로 옮기며(1214년)[60][72][75] 항전했지만, 1233년 삼봉산 전투에서 주력군이 궤멸되고 수도 개봉마저 함락되었다.[77] 마지막 황제 애종은 채주로 피신했으나, 1234년 몽골과 남송 연합군의 공격을 받아 채주가 함락되면서 자결하였고, 이로써 금나라는 건국 120년 만에 멸망했다.[70][72][75][77][10]

3. 1. 건국 배경

금을 건국하기 전의 여진(女眞)은 만주 지역, 즉 현재의 랴오닝성, 지린성, 헤이룽장성, 러시아 연방의 연해주 일대에 넓게 거주했다.[32] 여진족은 퉁구스계 민족에 속하며, 그들의 선조는 말갈족으로 여겨진다. 말갈족은 주로 정착 생활을 하며 사냥, 돼지 사육을 했고 콩, 밀, 조, 쌀과 같은 작물을 재배했다. 당나라 시대까지 이 지역에서는 말이 드물었으나, 거란의 지배 하에 10세기경 목축업이 점차 확산되었다. 말갈족은 순록 제품을 수출하기도 했다. 당나라는 말갈족을 독화살을 사용하는 사납고 거친 민족으로 묘사하기도 했다.

말갈족 중 가장 강력한 세력은 아무르강 유역의 흑수말갈과 쑹화강 유역의 숙신말갈이었다. 여진족은 이 중 흑수말갈에서 비롯된 것으로 보이며, 만주 동부와 러시아 프리모르스키 지방의 산림 지역에서 등장했다. "여진"이라는 명칭은 본래 흑수말갈의 일부 종족이 스스로를 칭하던 말에서 유래했다고 한다.[34] 발해가 926년 거란족에게 멸망한 후, 요나라는 발해 유민을 포함한 이 지역 주민들을 통치했으나, 점차 지배력이 약화되면서 아무르강 하류의 흑수말갈계 부족들이 남하하여 각지에 정착했다.[34]

여진족은 10세기에 처음으로 요나라, 후당, 송나라에 조공을 바치는 기록으로 역사에 등장한다. 그들은 쑹화강·두만강 유역, 한반도 북부의 함경남도·함경북도 방면까지 거주지를 넓혀 요나라와 고려에 조공했다. 여진인은 농경·목축·수렵·채집·어업 등에 종사했고, 중국 내륙 및 고려와 인삼, 검은담비 모피 등을 거래했다.[35][36][37][38] 또한 송나라 사람들이 귀하게 여긴 진주의 산지이기도 했고, 말과 금도 생산하여 고려, 거란과 거래하며 무기나 군수 물자를 확보했다.[32][38] 11세기 중반까지는 고유한 문자, 달력, 관직 체계가 없었으며, 국제 정치에서 영향력이 크지 않은 세력이었다. 그러나 요나라의 견제에도 불구하고 송나라 수도 개봉에 여러 차례 조공 및 무역 사절단을 보냈고, 일부 여진족은 고려에도 조공을 바치며 거란-고려 전쟁에서는 고려 편을 들기도 하는 등 정치적 필요와 실리에 따라 주변국과 관계를 맺었다. 요나라의 지배 하에서 여진족은 전통적인 생활 방식을 유지하던 '''생여진'''(生女眞)과 요나라에 복속하여 살아가던 '''숙여진'''(熟女眞)으로 나뉘었다.[32][33][34][38]

11세기 들어 요나라가 여진 부족에게 과도한 조공을 요구하면서 거란족 지배에 대한 불만이 커져갔다.[39] 요나라 황실은 사치스러운 생활에 빠져들었고, 특히 마지막 황제인 천조제 시기에는 정치가 방만해졌다.[32] 요나라는 매년 매 사냥에 쓸 매(해동청)를 구한다는 명목으로 사신을 파견했는데, 이 사신들은 여진족에게 금품을 강요하고 부녀자들을 폭행하는 등 횡포를 부려 여진인들의 분노를 샀다.[32][39][40] 이러한 상황 속에서 생여진에 속했던 완안부가 점차 세력을 키웠다. 완안부는 현재 헤이룽장성의 아시허 유역에 거주했다. 완안부의 수장 오고내(1021–1074)는 여진족의 독립 의지를 바탕으로 세력을 확장하여 만주 동부 지역을 통합하기 시작했다. 전설에 따르면 오고내는 함보의 6대손이었다. 오고내 사후 그의 아들 해리발을 거쳐 손자 오야속이 수장 자리를 이어받아 생여진 여러 부족을 통합했다.[42][43]

오야속이 사망한 후, 그의 동생 아골타(阿骨打)가 1113년에 수장 지위를 계승했다.[42] 아골타는 요나라의 압제에 맞서기로 결심하고, 1115년 현재의 지린성과 헤이룽장성 지역에서 금나라를 건국했다. 국호 '금'(金)은 여진족의 발흥지인 안추후수(按出虎水, 현재의 아시허)의 이름에서 따온 것으로, 여진어로 '금빛'을 의미했다.

금나라 건국 후 아골타는 요나라에 대한 본격적인 공세를 시작했다. 1121년, 금나라는 송나라와 해상의 맹약을 맺어 요나라를 협공하기로 합의했다. 그러나 전쟁이 시작되자 송나라 군대는 요나라 군대에 고전을 면치 못한 반면, 금나라 군대는 연전연승을 거두며 요나라를 중앙아시아로 몰아내는 데 결정적인 역할을 했다. 결국 1125년, 금나라는 요나라를 멸망시키고 그 영토 대부분을 차지했다.

요나라 멸망 후, 금나라는 송나라와의 동맹을 파기하고 화북 지역을 침공했다. 과거 요나라의 지배를 받던 연운 16주의 한족 주민들은 송나라의 회복 시도에는 저항했지만, 금나라의 침공에는 별다른 저항 없이 협력하는 모습을 보이기도 했다. 이는 송나라가 요나라 치하의 한족들을 적대시했던 점과, 일부 한족 귀족 가문들이 송나라에 반감을 가지고 금나라에 협력했기 때문이었다.[4] 또한 송나라가 국경 방어를 위해 조성했던 방어림을 제거한 실책도 금나라 군대가 화북 평원을 빠르게 통과하여 남하하는 데 영향을 미쳤다.[5]

1127년 1월 9일, 금나라 군대는 마침내 북송의 수도 개봉을 함락시키고, 휘종과 흠종 두 황제를 비롯한 수많은 황족과 고관들을 포로로 잡아 북쪽으로 끌고 갔다. 이 사건을 정강의 변이라고 부른다. 정강의 변으로 북송은 사실상 멸망했으며, 금나라는 송 황실의 여성들을 기방으로 보내는 등 잔혹한 행위를 저질렀다.

북송 멸망 후, 고종(휘종의 아들)이 강남으로 피신하여 남송을 건국했다. 이후 금나라와 남송은 10년 이상 치열한 전쟁을 벌였다(송금 전쟁). 금나라는 남송을 압박하기 위해 1127년 송의 재상이었던 장방창을 내세워 괴뢰국 초를 세웠으나 금방 실패했고, 1130년에는 송의 관료였던 유예를 황제로 삼아 제나라를 세워 남송과의 완충 지대로 삼으려 했다.[33][57] 제나라는 금나라의 괴뢰 정권으로서 남송에 대항했지만, 1137년에 폐지되었다.

전쟁이 장기화되면서 양측 모두에서 화평론이 대두되었다. 남송에서는 진회가 주화파를 이끌었고, 금나라 내부에서도 전쟁 지속에 대한 부담감이 커졌다. 결국 1141년(공식 비준은 1142년 10월 11일[6]), 금나라와 남송 사이에 소흥 화약이 체결되었다. 이 조약으로 회수 이북의 광대한 영토가 금나라에 할양되었고, 남송은 금나라에 신하의 예를 갖추고 매년 막대한 양의 은 25만 냥과 비단 25만 필을 세공(歲貢)으로 바치기로 합의했다. 또한 금나라의 요구에 따라 남송의 명장 악비가 처형되는 등, 남송에게는 매우 굴욕적인 내용의 조약이었다.[33][60][61] 이 화약을 통해 금나라는 동아시아의 패권국으로서의 지위를 확립하게 되었다.

화북 지역을 차지한 금나라는 왕조의 정통성을 강조하기 위해 오행 사상에 따라 자신들의 상징을 흙(土)으로, 왕실 색을 황색(黃)으로 정했다. 이는 불(火)을 상징으로 삼았던 송나라를 계승한다는 의미를 내포하며, 금나라가 중원의 정당한 통치자임을 내세우려는 의도였다.[7]

3. 2. 요나라와의 전쟁과 북송 멸망

금나라는 1115년, 현대 지린성과 헤이룽장성 일대에 거주하던 여진족 완안부의 수장 아골타(阿骨打)에 의해 건국되었다. 여진족은 오랫동안 거란족이 세운 요나라의 지배를 받고 있었는데, 아골타는 1114년 닝장 전투에서 요나라 군대를 격파하며 세력을 키웠다.[33] 1115년 아골타는 황제에 즉위하여 국호를 '대금(大金)', 연호를 '수국(收國)'으로 정하고, 상경회령부(현재 하얼빈시 아청구)를 수도로 삼았다.[32][33][34][42][43] 국호 '금'은 여진어로 '황금'을 뜻하는 안추후 강(알추프 수)에서 유래한 것으로 알려져 있다.[32][34][40][42] 아골타는 1116년 요나라의 동경 랴오양부(현재 랴오닝성 랴오양시)를 함락시키며 요동 지역을 장악했다.[32][42]

금나라의 급부상에 주목한 북송은 1118년 금나라에 사신을 보내 요나라를 협공할 것을 제안했다.[44] 1120년, 금나라와 북송은 '해상의 맹'이라 불리는 군사 동맹을 맺었다.[33][44][47] 이 동맹에서 송나라는 기존에 요나라에 보내던 세폐(비단 30만 필, 은 20만 냥)를 금나라에 보내기로 약속했고, 금나라는 만리장성 이남을 침범하지 않기로 했다.[44][47] 또한, 송나라는 연운 16주 중 연경(현재의 베이징시)을 공격하고, 금나라는 운주(현재의 산시성 다퉁시)를 공격한 뒤 송나라에 넘겨주기로 합의했다.[44]

그러나 막상 전쟁이 시작되자, 송나라 군대는 남쪽에서 일어난 방랍의 난 등으로 인해 요나라 군대에게 고전을 면치 못했다.[48] 반면 금나라 군대는 연전연승을 거두며 요나라를 압박했다. 결국 송나라는 약속을 어기고 금나라에 연경 공격을 위한 원군을 요청했고, 금나라 군대가 연경을 함락시킨 후에야 송나라에 넘겨주는 대가로 막대한 재물을 받아냈다.[44][48] 아골타 사후 동생인 오걸매(吳乞買)가 즉위하여 요나라 공격을 계속했고, 1125년 마침내 요나라 황제 천조제를 사로잡아 요나라를 멸망시키고 내몽골 지역까지 차지했다.[33][34][44][51][52]

요나라 멸망 후, 금나라는 송나라가 해상의 맹에서 약속한 세폐를 제대로 보내지 않고, 금나라에 항복한 요나라 관리를 회유하는 등 약속을 어기자 이를 빌미로 1125년 9월, 송나라 침공을 개시했다.[44][52] 금나라 군대는 아골타의 아들 완안종망과 살개의 아들 완안종한이 이끄는 두 갈래 길로 빠르게 남하하여 1126년 1월 송나라의 수도 개봉을 포위했다.[44][52][53] 송 조정은 제대로 대응하지 못하고 막대한 배상금을 지불하고 강화를 맺었으며, 금군은 일단 철수했다.[53] 이 과정에서 겁에 질린 휘종은 아들 흠종에게 황위를 물려주었다.[53]

그러나 금나라 군대가 철수하자 송나라 조정은 다시 강화 조약을 파기하려는 움직임을 보였고, 이에 분노한 금 태종은 1127년 다시 개봉을 공격하여 함락시켰다.[34][44][52][55] 금군은 개봉을 철저히 약탈하고, 상황 휘종과 황제 흠종을 비롯한 수많은 황족과 관료, 궁녀 등 3,000여 명을 포로로 잡아 북쪽으로 끌고 갔다.[44][52][55] 특히 황후와 비빈, 공주 등 많은 황실 여성들은 금나라 후궁으로 보내지거나 세탁원이라 불리는 관영 매춘 시설로 보내져 치욕을 당했다.[56] 이 사건으로 북송은 완전히 멸망했으며, 이를 '정강의 변'이라고 부른다.[33][44][55]

정강의 변 당시 화를 피한 흠종의 동생 조구(趙構)는 강남으로 도망쳐 남경 응천부(현재 허난성 상추시)에서 황제로 즉위(고종)하여 송나라 왕조를 재건했으니, 이를 남송이라 부른다.[33][57][59] 이후 금나라는 화북 지역을 안정적으로 지배하기 위해 한인 장방창을 내세워 초나라를, 유예를 내세워 제나라라는 괴뢰 정권을 잠시 세우기도 했으나[33][57][58], 결국 직접 통치로 전환하고 남송과 오랜 전쟁을 벌이게 된다.

3. 3. 남송과의 대립과 화의

금나라와 남송의 대립 및 화의 과정에 대한 자세한 내용은 금나라-송나라 전쟁 문서를 참고하라.

3. 4. 해릉양왕의 남송 침공과 실패

황위를 찬탈한 완안량은 자신의 통치를 중국 황제로 합법화하는 정책을 추진했다. 1153년, 제국의 수도를 회녕부(현재의 하얼빈 남쪽)에서 과거 요나라의 수도였던 연경(현재의 베이징)으로 옮겼다.[10][11] 4년 후인 1157년에는 수도 이전의 영속성을 강조하기 위해 회녕부의 귀족 거주지를 철거했다.[10][11] 완안량은 또한 1127년에 약탈당했던 과거 송나라의 수도 변경(현재의 카이펑)을 재건하여 금나라의 남경으로 삼았다.[10]

완안량은 여진족 귀족들을 살해하고 155명의 왕족을 처형하며 반대 세력을 억압하려 했다.[10] 모든 중국을 통치하겠다는 야심을 이루기 위해, 완안량은 1161년에 남송을 공격했다. 그러나 그 무렵, 여진족의 옛 근거지였던 상경에서 두 개의 반란이 동시에 일어났다. 하나는 완안량의 사촌이자 곧 황위에 오를 완안옹이 이끌었고, 다른 하나는 거란족이 일으켰다. 완안량은 이 봉기를 진압하기 위해 남송 전선에서 금나라 군대를 일부 철수시켜야 했다. 금나라 군대는 채석 전투와 탕도 전투에서 송나라 군대에게 패배했다. 군사력이 고갈된 완안량은 남송 침략을 더 이상 진전시키지 못했다. 결국 1161년 12월, 그는 계속된 패배에 불만을 품은 자신의 부하 장군들에게 암살당했다. 그의 아들이자 후계자 역시 수도에서 암살당했다.[10]

3. 5. 세종의 치세와 여진 문화 부흥

황위를 찬탈했던 완안량이 실각하고 암살된 후, 그의 사촌인 완안옹(세종)이 1161년 10월에 즉위하였다. 그러나 완안량의 후계자가 수도에서 암살될 때까지 공식적으로 황제로 인정받지는 못했다.[10] 세종 즉위 당시 거란족의 봉기가 있었으나, 1164년까지 진압되었고, 반란군의 말은 몰수되어 농사에 사용되었다. 다른 거란족과 해족 기병 부대는 금나라 군대에 편입되었다.[10]

완안량의 남송 침략 시도와 연이은 내부 봉기로 금나라의 군사력이 약화되자, 세종은 남송과의 평화 협상을 추진했다. 1164년 융흥의 맹약이 체결되어 두 제국 간에 40년 이상 지속된 평화의 기반이 마련되었다.[10]

1180년대 초, 세종은 세금 남용을 근절하고 재정적으로 어려움을 겪는 여진족을 지원하기 위해 200개의 ''맹안'' 부대를 재편성했다. 공동 농업이 장려되었고, 금 제국은 번영하여 상당한 양의 잉여 곡물을 비축할 수 있었다.[12] 세종은 중국 고전에 능통했지만, 여진어와 여진 문화를 장려하는 데 힘썼다. 그의 치세 동안 많은 중국 고전이 여진어로 번역되었고, 황실 여진 학원이 설립되었으며, 황제 시험이 여진어로 시행되기 시작했다.[12] 세종의 재위 기간(1161년–1189년)은 비교적 평화롭고 번영했던 시대로 기억되며, 세종 자신은 중국 신화 속 이상적인 통치자인 요와 순에 비견되기도 했다.[12]

그러나 여진 사회 내부의 문제도 있었다. 남로(대명 및 산동) 지역의 가난한 여진족 가문들은 부유한 여진족의 생활 방식을 모방하려 했고, 농업 노동을 피하기 위해 자신의 딸을 노예로 팔거나 한족 소작인에게 토지를 임대하는 경향이 나타났다. 부유한 여진족들은 연회를 즐기고 비단 옷을 입는 등 사치스러운 생활을 했다. ''금사''는 세종이 이러한 문제를 인지하고 1181년에 이를 바로잡으려 시도했다고 기록하고 있다.[13]

세종의 손자인 장종(재위 1189년–1208년)은 여진족의 가치를 존중했지만, 동시에 한족 문화에 깊이 빠져들었고 한족 여성을 황후로 맞이했다. 1201년에는 주로 당나라의 율령을 기반으로 한 ''태화율''을 반포했다.[13] 1207년 남송이 금나라를 침략했으나, 금나라 군대는 이를 효과적으로 격퇴했다. 이후 맺어진 평화 협정에서 남송은 더 많은 세폐를 바치고, 전쟁을 주도했던 재상 한탁주를 참수해야 했다.[13]

3. 6. 몽골의 침입과 금나라 멸망

13세기 초부터 금나라는 북쪽의 몽골로부터 점차 위협을 받기 시작했다. 1205년, 몽골의 칭기즈 칸은 서하를 침공했고, 이는 금나라에도 위기감을 주었다. 1211년, 약 5만 명의 몽골 기병대가 금나라를 침략하면서 전쟁이 시작되었다. 금나라는 15만 명의 기병으로 맞섰으나 야호령 전투에서 패배하며 서경 대동부를 포기해야 했다. 이듬해 몽골군은 북진하여 금나라 동경을 약탈했다.

위소왕 때 계속된 몽골의 침입으로 금나라 국력은 크게 약화되었다. 1213년, 몽골군은 수도 중도(현재의 베이징)를 포위했다. 같은 해 수도에서는 쿠데타가 발생하여 여진족 장군 호사호가 위소왕을 살해하고 선종(오도보)을 옹립했으나, 호사호 자신도 곧 다른 장군에게 살해되었다.[76]

1214년, 금나라는 굴욕적인 조건으로 몽골과 조약을 맺어 수도를 지켰지만, 같은 해 여름 선종은 중도를 버리고 개봉으로 수도를 옮겼다.[60][72][75] 이는 몽골의 위협에서 벗어나려는 시도였으나, 몽골은 이를 약속 위반으로 간주하고 침공을 재개했다.[62][72] 이때 금나라 황제의 딸인 기국공주가 몽골의 칭기즈 칸에게 시집가기도 했다.[14][70][72]

1215년 여름, 몽골군의 오랜 포위 끝에 중도 전투에서 중도가 함락되었고, 금나라는 동북 지역을 포함한 황하 이북의 대부분 영토를 상실했다.[72] 같은 해 만주에서는 여진족의 보선만노가 독립하여 대진국(동하국)을 세우면서 금나라 황실은 만주로 돌아갈 길마저 막히게 되었다.[70][75]

1216년, 금나라 조정의 강경파 신하들은 선종을 설득하여 남송을 공격하도록 했다. 이는 몽골에게 당한 수모를 만회하려는 의도였으나, 1219년 양쯔강 전투에서 패배하며 오히려 금나라의 위신만 떨어뜨리고 양면 전쟁의 부담을 가중시키는 결과를 낳았다.

1224년 선종의 뒤를 이어 즉위한 애종은 국난을 타개하기 위해 노력했다. 그는 남송과의 전쟁을 끝내고 수도로 돌아와 안정을 꾀했으며, 몽골과 동맹을 맺었던 탕구트족의 서하와도 평화 협정을 맺었다. 그러나 1227년 서하가 몽골에 멸망하면서 금나라는 다시 몽골의 직접적인 공격 목표가 되었다.

몽골의 침공 과정에서 많은 한족과 거란족이 금나라를 등지고 몽골에 투항했다. 대표적인 인물로는 한족 지도자 사천택과 류흑마,[15] 거란족 소찰랄 등이 있으며, 이들은 몽골군 내에서 세 개의 투먼(만인대)을 지휘했다.[16] 사천택, 장유, 엄실 등 금나라에서 복무하다 몽골에 투항한 한족들은 새로운 몽골 국가의 행정 구조를 구축하는 데 기여했다.[26] 몽골은 금나라 투항병으로 한족 군대를, 송나라 투항병으로는 '신부군'(新附軍|신부군중국어)이라는 또 다른 군대를 만들었다.[27]

1227년 칭기즈 칸이 서하 원정 중 사망하고, 그의 뒤를 이은 오고타이 칸은 1232년 남송과 동맹을 맺고 금나라를 다시 침공했다.[60] 금나라는 완안진화상과 같은 장수들의 분전에도 불구하고 1233년 삼봉산 전투에서 주력군이 괴멸적인 타격을 입었다.[77] 같은 해 개봉 포위전으로 수도 개봉이 함락되자 애종은 남쪽으로 피신하여 허난 지역을 전전하다 채주로 들어갔다. 1234년, 채주가 몽골과 남송 연합군에게 포위되자 애종은 포로가 되는 것을 피하기 위해 스스로 목숨을 끊었다.[70][72][75][77][10] 애종의 뒤를 이어 잠시 즉위한 말제 역시 몽골군에게 살해되면서 금나라는 완전히 멸망했다.

멸망 후 금나라 유민, 특히 여진족의 행방에 대해서는 기록이 많지 않으나, 살아남은 이들은 고향인 만주 지역으로 돌아가 원나라의 요양등처행중서성 아래에서 몽골의 지배를 받은 것으로 추정된다.[75]

4. 정치

금나라의 정부는 여진족의 고유한 관습과 요나라 및 송나라에서 받아들인 제도를 융합하여 운영되었다. 금나라 건국 이전의 여진 사회는 강력한 중앙 권력 없이, 각 부족이 추장을 선출하는 준 평등주의적인 부족 회의를 통해 운영되었다. 《설부(說郛)》에 따르면 당시 여진족 부족들은 중앙 권력의 통제를 받지 않고 지역별로 추장을 선출하여 자치적인 형태를 유지했다.

아골타가 여진족을 통합하여 금나라를 세운 이후에도 초기에는 이러한 부족 관습이 중앙 집권적인 제도와 함께 유지되었다. 또한 금나라는 발해와 요나라의 제도를 따라 여러 개의 수도를 두는 복도제(複都制)를 채택하기도 했다.

금나라는 요나라와 북송을 정복하면서 얻게 된 넓은 영토와 다양한 민족을 통치해야 하는 과제에 직면했다. 이러한 다문화 제국을 효과적으로 관리하기 위해, 초기 금나라 정부는 각기 다른 민족 집단을 위한 별도의 통치 구조를 마련하는 방식을 사용했다. 특히 금 조정은 과거 요나라의 통치를 받았던 정주민(주로 한족)을 '한인(漢人)' 또는 '연인(燕人)'으로, 북송의 통치를 받았던 정주민을 '남인(南人)'으로 구분하여 서로 다른 정책을 적용했다.[28] 이러한 구분은 금나라의 통치 정책 수립에 중요한 기준이 되었다.

4. 1. 중앙 정치 제도

금나라의 중앙 정부는 여진족 고유의 관습과 요나라, 송나라에서 받아들인 제도를 융합하여 운영되었다. 건국 이전 여진 사회는 중앙 권력 없이 부족별로 추장을 선출하는 준 평등주의적 부족 회의에 기반했으며, 정치적 위계가 뚜렷하지 않았다.아골타가 여진족을 통일하고 금나라를 세운 후에도 초기에는 부족 관습이 중앙 집권적 제도와 공존했다. 건국 이전부터 존재했던 보길열(勃極烈, 보기레)이라는 군장층이 초기 정치의 핵심이었다.[33] 발극렬은 관장(官長), 관인(官人), 또는 부족 수장을 뜻하며, 황제도 그 일원이었다. 아골타 자신도 황제가 되기 전에는 군장들의 수장인 도보길열(都勃極烈, 토보기레)이라 불렸다.[43] 초기에는 황제의 형제나 부족 유력자들이 발극렬에 임명되어 합의제를 통해 국가 중대사를 결정했다.[40][41][57] 이 때문에 초기 황제는 독재권을 행사하기 어려웠다.[40][41][57] 발극렬 내에는 등급 구분이 있었으나 실제 신분 차이는 크지 않았고, 국론홀로(國論忽魯, 구룬후루) 보길열 사개처럼 황제와 국토 절반을 나누어 다스릴 정도의 유력자도 있었다.[41] 발극렬의 직무와 인원은 유동적이었다.[41] 이 발극렬 제도는 약 20년간 시행되었다.

태종 우기마이 시기인 1126년경, 새로 점령한 화북 지역의 한인 통치를 위해 중국식 삼성제(중서성, 문하성, 상서성)를 도입했다.[52] 그러나 여진족 통치에는 기존의 발극렬 제도를 유지하는 이원적인 통치 체제를 운영했다. 금 조정은 요나라 통치하에 있던 정주민을 '한인(漢人)' 또는 '연인(燕人)'으로, 북송 통치하에 있던 정주민을 '남인(南人)'으로 구분하여 통치했다.[28]

희종이 즉위한 1135년에는 발극렬 제도가 폐지되고 전면적으로 삼성제가 도입되어 중앙 집권화가 추진되었다. 재상 격인 영삼성사(領三省事)에는 기존 발극렬 출신 종실 유력자들이 임명되었다. 이후 해릉왕 때에는 중서성과 문하성을 폐지하고 상서성으로 권력을 통합하여 중앙 집권화를 더욱 강화했다. 그러나 희종과 해릉왕은 유력자들을 무시하고 황제의 독재권을 강화하려 했으나, 이에 대한 반발로 결국 폐위되었다.[63] 이는 초기 합의제 전통과 황제권 강화 시도 사이의 갈등을 보여준다. 세종 대에 이르러 금나라의 정치 제도는 상당 부분 확립되었다.

법제 정비도 이루어졌다. 금나라는 초기 여진족 관습법을 따르다가 화북 정복 후 1145년 역대 중국법을 참고하여 《황통조제》(皇統條制)를 편찬했다. 이후 해릉왕 때 귀족 특권을 제한하는 《정융속황제조》(貞元續降制條)를, 세종 때 《대정중수제조》(大定重修制條)를, 장종 때 금나라 기본법인 《태화율령》(泰和律令)을 반포하며 법체계를 정비했다. 금나라는 기본적으로 송의 법제를 따르면서도 고유한 특징을 유지했다.

4. 2. 군사 제도

금나라의 군사 제도는 초기 여진족의 전통적인 맹안・모극 제도[57]와 요나라, 송나라에서 도입된 제도가 혼합된 형태였다. 건국 초기에는 독립된 군사 기관 없이 맹안·모극 조직을 통해 군대를 통솔했으며, 이는 금나라의 영토 확장에 핵심적인 역할을 수행했다.[57]태조 완안아골타는 항복한 요나라 군대에 요의 제도인 도총관제(都總管制)를 적용했고, 태종 완안오걸매는 군사 최고 기관으로 도원수부(都元首府)를 설치하여 북송 공격을 지휘했다. 그러나 이후 해릉왕은 도원수부의 권력 집중을 우려하여 이를 폐지하고 추밀원을 설치했다. 추밀원은 상서성 산하의 참모 기관으로 군대 지휘권은 갖지 않았다.

여진족 사회의 근간이었던 맹안・모극 제도는[33][57] 군사 및 행정 조직의 역할을 동시에 수행했다.[40][57] 태조는 즉위 전 여진 관습에 따라 300호(戶)를 1 ᠮᡠᡴᡡᠨ|모극juc(穆昆, mukūn)으로, 10개의 모극을 1 ᠮᡳᠩᡤᠠᠨ|맹안juc(猛安, miŋgan)으로 조직했다.[33][34][40][57] '모극'은 여진어로 '족(族)' 또는 '향리(郷里)'를, '맹안'은 '천(千)'을 의미했으며, 각 조직의 지도자도 같은 명칭으로 불렸다.[34][40][57] 군사적으로는 1모극(300가구)에서 자체적으로 무기와 식량을 마련한 병사 100명을 징집하여 모극군을 구성했고, 10개 모극군이 모여 천인대(千人隊)를 이루었다.[57] 평상시에는 수렵, 목축, 농경 등 생업에 종사하다가[57] 전쟁 시 동원되는 병농일치(兵農一致) 형태로 운영되어 징병과 지역 지배에 효율적이었다.[57] 금나라 건국 후 귀순한 여진 부족장들은 세력 규모에 따라 맹안이나 모극으로 임명되었고,[40] 이 제도는 이후 거란, 발해, 한족에게도 확대 적용되었다.[57]

금나라가 화북을 점령한 뒤, 여진족들은 원래 거주지를 떠나 중국 각지에 집단 이주하여 둔전(屯田)을 경작했다. 이 과정에서 맹안 조직은 씨족 단위에서 지방 행정 단위로 재편되었다.[57] 한편, 한족 거주 지역에서는 주현제가 채택되어 맹안·모극제와 병행되었다.[60]

세종과 장종 시기, 남송과의 평화가 장기화되면서 여진족의 상무적 기풍이 쇠퇴하고 경제적 어려움이 가중되었다. 또한 한족 사회에 동화되면서 문화적 한화(漢化)가 진행되어 맹안·모극 제도의 조직력 약화를 초래했다.[60] 이러한 상황 속에서 금나라가 군사력 유지를 명분으로 시행한 여진족 우대 정책은 피지배 민족인 한족에 대한 차별과 탄압으로 이어져 민족 갈등을 심화시키는 결과를 낳았다.

4. 3. 지방 행정 제도

금나라는 건국 초기 여진족의 부족 제도를 유지하면서 요나라의 제도를 받아들였다. 이후 희종과 해릉왕 시기에 정치 제도를 개혁하고 세종 때 이르러 제도를 확립했다. 기본적으로 송나라의 법제를 따르면서도 고유한 특징을 지녔다.금나라는 요나라와 북송을 정복하며 얻은 넓은 영토와 다양한 민족을 통치해야 하는 과제에 직면했다. 초기에는 서로 다른 민족 집단을 위해 별도의 정부 구조를 설립하기도 했다. 요나라의 통치를 받았던 정주민(한인 또는 연인)과 북송의 통치를 받았던 정주민(남인)을 구분하여 통치 정책을 달리 적용했다.[28]

지방 행정은 전국을 최종적으로 19개의 로(路)로 나누고, 그 아래에 부(府)나 주(州)를 두었으며, 다시 그 아래에 현(縣)을 설치하는 구조였다. 각 행정 단위에는 책임자를 두었는데, 로에는 도총관(都總管), 부에는 윤(尹), 주에는 절도사(節度使)·방어사(防禦使)·자사(刺史), 현에는 지현(知縣)을 임명하여 다스렸다.

금나라는 발해와 요나라의 제도를 따라 여러 개의 수도를 두는 복도제(複都制)를 채택했다.[64] 처음에는 5경(五京)을 두었으나, 수도 이전과 개칭을 거치며 변화했다.

- 1138년 (천권 원년): 회녕부를 "상경회녕부"로 격상하고, 요나라의 상경임황부를 "북경임황부"로, 북송의 수도였던 개봉부를 "변경개봉부"로 하여 칠경으로 삼았다.

- 1150년 (천덕 2년): 임황부에서 '경(京)' 칭호를 제거했다.

- 1153년 (천덕 5년): 수도를 상경회녕부에서 연경(燕京, 현재의 베이징시)으로 옮기면서 상경회녕부의 '경' 칭호를 제거하고, 남경석진부를 "중도대흥부"로 개칭했다. 동시에 중경대정부를 "북경대정부"로, 변경개봉부를 "남경개봉부"로 개칭하여 5경 체제로 변경했다.[64]

- 1173년 (대정 13년): 상경회녕부를 다시 "상경회녕부"로 되돌리고, 이후 멸망할 때까지 6경(六京) 체제를 유지했다.

최종적인 6경과 과거 수도의 목록은 다음과 같다.

- 상경회녕부: 현재 헤이룽장성 하얼빈시 아청구 백성(白城) 지역. 금나라의 첫 수도.

- 동경요양부: 현재 랴오닝성 랴오양시. 요나라의 동경요양부를 계승.

- 북경대정부: 현재 내몽골 자치구 츠펑시 남쪽, 허베이성과의 경계 부근. 요나라의 중경대정부를 계승.

- 중도대흥부: 현재 베이징시. 금나라의 주요 수도. 요나라의 남경석진부를 계승.

- 서경대동부: 현재 산시성 다퉁시. 요나라의 서경대동부를 계승.

- 남경개봉부: 현재 허난성 카이펑시. 북송의 수도였음.

- (과거 수도) 북경임황부: 현재 내몽골 자치구 바린 좌기 남쪽 파라성(波羅城). 요나라의 상경임황부를 계승했으나 1150년 수도 지위를 잃음.

금나라의 19개 로(路)는 다음과 같다.

- 상경로(上京路)

- 동경로(东京路)

- 북경로(北京路)

- 서경로(西京路)

- 중도로(中都路)

- 남경로(南京路)

- 하북동로(河北東路)

- 하북서로(河北西路)

- 산동동로(山東東路)

- 산동서로(山東西路)

- 대명부로(大名府路)

- 하동북로(河東北路)

- 하동남로(河東南路)

- 경조부로(京兆府路)

- 봉상로(鳳翔路)

- 부연로(鄜延路)

- 경원로(庆原路)

- 임조로(臨洮路)

- 함평로(咸平路)

4. 4. 법률 제도

금나라는 건국 초기에는 여진족 고유의 제도와 기존 요나라의 제도를 혼용하였다. 이후 희종과 해릉왕 시기에 정치 제도를 개혁하고, 세종 때에 이르러 제도가 확립되었다. 금나라의 법률은 기본적으로 송나라의 법제를 따르면서도 여진족 고유의 특징을 유지했다.초기 여진의 대표적인 관제는 '''발극렬'''(勃克烈|보길레juc)이었는데, 이는 관장(官長), 관인(官人) 또는 부족의 수장을 의미하며 황제 역시 그 일원이었다. 발극렬은 약 20년 동안 시행되었으며, 종실의 최고 실력자들이 참여하는 회의를 통해 국가의 중요 사항을 결정했다. 이후 중국식 관제인 3성제를 도입하면서 폐지되었다. 해릉왕 때에는 중서성과 문하성을 폐지하고 상서성으로 통합하는 개혁을 단행했다.

지방 행정 제도는 전국을 19개의 로(路)로 나누고, 그 아래에 부(府)나 주(州)를, 다시 그 아래에 현(縣)을 두는 구조였다. 로에는 도총관(都總管), 부에는 윤(尹), 주에는 절도사(節度使)·방어사(防禦使)·자사(刺史), 현에는 지현(知縣)을 임명하여 통치했다.

법전 편찬 과정을 보면, 초기에는 여진족의 관습법을 따르다가 화베이 지역을 정복한 이후인 1145년에 역대 중국법을 참고하여 '''<황통조제>'''(皇統條制)를 편찬했다. 해릉왕 때는 귀족의 특권을 제한하기 위해 '''<정융속황제조>'''(貞元續降制條)를 만들었고, 세종 때는 '''<대정중수제조>'''(大定重修制條)를 반포했다. 이후 장종 때에는 금나라의 기본법이 되는 '''<태화율령>'''(泰和律令)을 반포하여 법체계를 완성했다.

금나라는 여진족이 세운 국가로서, 군사력 유지를 위해 여진족을 보호하고 우대하는 정책을 펼쳤다. 복속된 한족을 효과적으로 통치하기 위해 여진족들을 화베이로 이주시키고, 그들에게 많은 토지와 소를 지급하였다. 반면, 한족들은 노비로 강등시켜 여진족에게 분배하거나 소작농으로 만들어 농사에 동원했다. 또한 여진족에게는 세금을 감면해주어 정착을 도왔다.

이러한 여진족 우대 정책은 한족에 대한 심각한 차별로 이어졌다. 사회적 지위에서 여진족은 지배층으로서 한족보다 우위에 있었으며, 이는 형벌 적용에서도 불평등하게 나타났다. 같은 죄를 지어도 한족은 불리한 판결을 받고 여진족은 유리한 판결을 받는 경우가 많았다. 이로 인해 여진족과 한족 간의 계층 격차가 심화되었다. 세종은 여진족의 정체성을 강조하며 근면하고 검소한 생활을 장려하는 한편, 한족의 토지를 몰수하여 여진족에게 나누어 주는 등 차별 정책을 더욱 강화했다. 이러한 정책은 여진족과 한족 사이의 반목을 깊게 만들어 심각한 사회 문제로 발전했다.

5. 경제

금나라의 영토는 넓었으나 경제적으로 중요한 지역은 화베이에 한정되었다. 하지만 화베이 지역의 물산만으로는 부족하여 주요 물품은 남송으로부터의 수입에 의존할 수밖에 없었다. 이러한 구조 때문에 남송과의 관계가 나빠지면 금나라 전체가 물자 부족으로 큰 어려움을 겪었다.

정부의 재정은 주로 세금을 통해 충당되었는데, 여진족이 화베이 지역으로 대거 이주하면서 기존의 조세 기반이 약화되어 세금 수입이 크게 줄어들었고, 이는 심각한 재정난으로 이어졌다. 세종은 이러한 재정 문제를 해결하기 위해 '물력전'이라는 새로운 세금 제도를 도입했다. 물력전은 한족만을 대상으로 하여 그들의 재산 정도에 따라 세금을 부과하는 방식이었는데, 이는 한족들의 큰 불만을 야기했다.

한편, 해릉양왕 때에는 고질적인 동전 부족 문제를 해결하고자 교초라는 지폐를 발행하기 시작했다. 그러나 장종 시대 이후, 계속되는 재정난 속에서 정부가 교초를 무분별하게 발행하면서 그 가치가 크게 떨어졌다. 이는 화폐 시스템의 혼란과 함께 정부에 대한 백성들의 신뢰를 잃게 만드는 결과를 낳았다. 극심한 재정 위기 속에서 조정은 재원 마련을 위해 관직을 팔거나 승려가 될 수 있는 증명서인 도첩을 돈을 받고 발급하는 등 비정상적인 방법을 사용하기도 했다.

6. 문화

금나라는 여진족 고유의 문화를 보존하려는 노력과 함께 정복 과정에서 접촉한 다양한 문화 요소가 융합되는 양상을 보였다. 금 태조는 거란 문자를 바탕으로 여진대자를 창제하도록 했으며, 이후 금 희종 대에는 여진소자가 만들어졌다.[50] 금 세종은 여진 문자를 교육하고 여진족 관리를 등용하는 한편, 여진족의 한족화(漢族化)를 경계하여 한자식 성명 사용이나 한족 복식 착용을 금지하기도 했다.

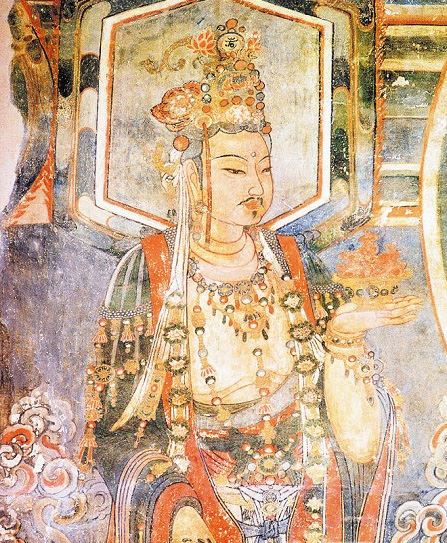

종교적으로는 여진족 전통의 샤머니즘에 더해, 요나라 멸망 이후 불교가 유입되었고 화북 지역에서는 유학이 발전했다. 그러나 12세기 중반 이후 불교의 영향력은 점차 줄어들고 도교가 성행하는 변화를 겪었다.

또한 금나라는 남쪽의 남송과 교류가 제한적이었기 때문에, 두 국가는 서로 다른 문화적 특징을 발전시켰다. 예를 들어 남송에서 주자학이 발달하여 유교의 주류가 된 것과 달리, 금나라에서는 북송 시대 소식의 학문과 문학이 더 중시되었다.

6. 1. 여진 문화와 한족 문화의 융합

여진족은 일찍부터 농경 생활을 영위하며 정주 목축을 하였다.[78] 금 태조 아구다는 여진 문화를 보존하기 위해 거란 문자를 본떠 여진대자를 만들었고, 3대 황제인 금 희종은 여진소자를 창제했다.[50] 금 세종은 여진부학, 여진국자학 등의 학교를 세워 여진 문자를 가르쳤고, 여진진사과를 설치하여 여진족 출신 관리를 양성했다. 또한, 고전 문헌들을 여진어로 번역하고, 여진족이 한자식 성명을 사용하거나 한족의 복식을 입는 것을 금지하는 등 한족 문화에 동화되는 것을 막기 위한 정책을 펼쳤다. 현대 만주어로 금나라의 국호는 '암반 암춘 구룬'이라고 하지만, 현대 만주어는 몽골 제국 이후 몽골어의 영향을 많이 받았기 때문에 금나라 시대의 여진어와는 상당한 차이가 있다.여진족은 전통적으로 원시 샤머니즘을 숭배했다. 요나라를 멸망시킨 후에는 요나라에서 융성했던 불교를 받아들였으며, 화베이 지역에서는 유학이 크게 발전했다. 그러나 12세기 중반 이후 불교는 점차 쇠퇴하고 도교가 성행하게 되었다.

금나라는 남쪽의 남송과 교류가 거의 없었기 때문에 두 국가는 각기 다른 문화적 발전을 이루었다. 유교 내에서 주자학의 "도학"은 남송에서 발전하여 정통 학문으로 자리 잡았지만, 금나라에서는 큰 영향을 미치지 못했다. 금나라 학자들은 도학의 기초를 마련한 주희(1130–1200)의 학문보다는 북송 시대의 학자이자 시인인 소식(1037–1101)의 저술을 더 중요하게 여겼다.

여진족의 언어인 여진어는 알타이어족의 퉁구스어족에 속한다.[78] 12세기 금나라가 건국되어 중국 내륙 북부로 진출하면서 여진어의 사용 범위도 확대되었다.[78] 금나라는 몽골에 의해 멸망했지만, 여진어는 명나라 시대까지 계속 사용되었다.[78] 여진어는 만주어와 자매어 관계라기보다는 방언적 관계에 가까웠으며, 넓은 의미의 만주어에 흡수된 것으로 여겨진다.[78][79]

여진족은 퉁구스계 민족 중 가장 먼저 문자를 만든 민족이지만, 이는 거란족(몽골계)의 거란 문자로부터 큰 영향을 받았다.[79] 거란 문자는 남아있는 자료가 매우 적고 해독이 완전하지 않지만, 거란 대자는 한자와 같은 상형 문자, 거란 소자는 표음 문자임이 밝혀졌으며, 여진 문자 창제에 영향을 미쳤다.[80] 금나라에서는 거란인과 한인 번역관이 활동했으며, 여진 문서는 거란 문자와 한자로 번역되기도 했다.[80] 그러나 1191년, 금 세종의 민족 문화 강조 정책에 따라 공문서에서 거란 문자 사용이 폐지되었다.[80]

초기에 문자가 없었던 여진족은 금나라 건국자 아구다 시대에 거란, 송나라와 활발히 교류했으며, 특히 거란과의 외교 문서에서는 거란 문자를 사용했다.[79] '숙여진'이라 불리던 일부 여진족은 일찍부터 거란 문자를 익혔다.[79] 이러한 상황 속에서 아구다는 거란 문자와 한자에 능통했던 희윤과 엽로에게 명하여 여진 문자를 만들게 했고, 1119년 8월에 여진 대자가 완성되었다.[50] 이후 3대 황제 희종 때인 1138년에는 여진 소자가 창안되어 1145년부터 대자와 함께 사용되었다.[50] 여진 대자는 한자를 모방한 상형 문자였고, 소자는 음절을 나타내는 표음 문자로, 일본어의 가나 문자와 유사한 방식으로 사용되었다.[50] 금석문의 발견과 사전 『화이역어』에 수록된 "여진관역어" 등을 통해 여진 문자에 대한 연구가 이루어졌다. 13세기 몽골군이 화북을 침공하고 금나라가 멸망한 후, 화북 지역에서는 거란 문자와 여진 문자를 사용하는 사람이 사라졌지만, 만주와 조선 지역에서는 한동안 사용이 지속되었다.[50] 명나라는 1407년 여진 문자를 가르치는 여진관을 설치했으나, 1445년에는 몽골 문자로 대체되었고, 이후 여진족에 의한 여진 문자 사용은 거의 이루어지지 않았다.[50]

6. 2. 종교

여진족은 전통적으로 원시 샤머니즘을 숭배했다. 요나라를 멸망시킨 후에는 요나라에서 융성했던 불교를 받아들였고, 화베이 지역에서는 유학이 크게 발전했다. 하지만 12세기 중반이 되면서 불교는 점차 쇠퇴하고 대신 도교가 성행하기 시작했다.금나라는 남쪽의 남송과 교류가 적었기 때문에 두 국가는 서로 다른 문화적 발전을 이루었다. 유교 내에서는 주자학의 "도학"이 남송에서 발전하여 정통 학문으로 자리 잡았지만, 금나라에서는 큰 영향을 미치지 못했다. 금나라 학자들은 도학의 기초를 세운 주희(1130–1200)의 학문보다는 북송 시대의 학자이자 시인인 소식(1037–1101)의 저술을 더 중요하게 여겼다.

도교의 중요한 분파인 전진교는 금나라 시대에 한족 출신 왕철(1113–1170)에 의해 창시되었다. 그는 왕중양이라는 별칭으로 더 잘 알려져 있으며, 1167년과 1168년에 정식으로 종단을 설립했다. 그의 제자들은 나중에 "전진 7조"로 불리게 되었다. 금나라 문학의 특징 중 하나인 ''사'' 시는 전진교와 밀접한 관련이 있었는데, 금나라 시대에 쓰인 ''사'' 시의 약 3분의 2가 전진교 도교 신자들에 의해 창작되었다.

금나라는 ''대금현도보장'' (大金玄都寶藏)이라고 알려진 도장경의 간행을 후원했다. 이는 송 휘종(재위 1100–1125) 시기에 인쇄된 판본을 바탕으로, 금 장종(재위 1190–1208)의 지시와 지원 아래 1192년에 완성되었다. 1188년, 장종의 할아버지이자 선대 황제인 금 세종(재위 1161–1189)은 송나라 판본의 목판을 금나라의 남경인 개봉(과거 북송의 수도)에서 중앙 수도(현재의 베이징)에 있는 천장관(天長觀, 현재의 백운관 자리)으로 옮기도록 명령했다. 다른 도교 문헌들도 중앙 수도의 여러 사원에서 천장관으로 옮겨졌다. 장종은 천장관의 감독관이었던 손명도(孫明道)와 두 명의 문관에게 인쇄를 위한 완전한 도장경을 준비하도록 지시했다. 손명도는 휘종 판본에 없었던 1,074 첩의 경전을 확보하기 위해 전국적으로 경전을 수집하고 기부금을 모아 1192년에 새로운 목판을 새기기 시작했다. 최종적으로 간행된 도장경은 총 6,455첩에 달했다. 금나라 황제들이 이 ''도장경''을 선물로 주었다는 기록은 있지만, 현재까지 그 일부조차 남아있는 것은 확인되지 않았다.

불교 경전인 대장경 역시 산시성에서 제작되었다. 이 지역에서는 나중에 금나라가 후원한 도장경의 개정판이 1244년에 다시 인쇄되기도 했다. 이 불교 경전 간행 사업은 1139년 최법진(崔法珍)이라는 비구니가 시작했으며, 그녀는 북송에서 인쇄된 새로운 공식 경전 제작 자금을 마련하겠다고 맹세하고 이를 지키기 위해 자신의 팔을 부러뜨렸다고 전해진다. 1173년에 완성된 금나라 대장경은 약 7,000권에 달하며, "불교 사찰의 개인 인쇄 역사에서 중요한 업적"으로 평가받는다. 이 대장경은 이후 원나라 시대에 더욱 확장되었다.

금나라 시대에 불교는 황실과의 관계 속에서 그리고 사회 전반에서 번성했다. 많은 경전들이 돌비석에 새겨지기도 했는데, 이러한 명문 제작에는 금나라 황실 구성원, 고위 관리, 일반 백성, 불교 승려 등 다양한 계층이 기부자로 참여했다. 일부 경전은 오직 이 석비들을 통해서만 내용이 전해지기 때문에 중국 불교 연구에 중요한 자료가 된다. 한편, 금나라는 재정 수입을 위해 승려가 될 수 있는 증명서를 판매하기도 했다. 이 정책은 1162년 세종이 전쟁 자금을 마련하기 위해 시작했으며, 3년 후 전쟁이 끝나면서 중단되었다. 그의 후계자인 장종은 1197년 군사 자금을 모으기 위해, 그리고 이듬해 서경 지역의 기근 구제를 위해 같은 방법을 사용했다. 승려 증서 판매는 1207년(송나라와의 전쟁 및 기근 구제 목적), 그리고 위소왕(재위 1209–1213)과 선종(재위 1213–1224) 황제 시기에도 몽골과의 전쟁 자금을 마련하기 위해 시행되었다.

중국의 역대 왕조에 의해 보호받아 온 도교는 점차 종교적인 청정함을 잃고 미신적 요소가 짙어지면서 부패도 심화되었다.[82] 금나라 시대에 이러한 도교에 혁신의 기풍을 불러일으킨 것은 왕중양이었다.[82] 그는 화북이 금나라에 점령된 12세기 중엽, 산둥성에서 엄격한 수행 생활을 주창하며 새로운 도교를 열었다.[82] 이것이 전진교이며, 제2조 마단양(馬鈺)이 교단 조직을 굳혔다.[82] 하지만, 이러한 흐름은 송나라 시대부터의 삼교 융합의 경향을 계승한 것이기도 했다.[62] 당시 아직 젊었던 구처기(장춘진인)가 교주가 되자 전진교는 더욱 발전하여[82], 강남의 정일교와 도교계를 양분하는 세력이 되었다. 장춘진인은 후에 칭기스 칸의 초청을 받아 서정 도중에 칭기스와 힌두쿠시 산맥 남쪽에서 회견하여 그의 신임을 얻게 되면서 교세가 더욱 확대되었고, 화북에서의 도교의 주류로서 대세력을 확립했다.[82]

6. 3. 문학

금나라 태조는 여진 문화를 보존하기 위해 거란 문자를 본떠 여진대자를 만들었고, 희종은 여진소자를 만들었다. 세종은 여진부학, 여진국자학 등의 학교를 세워 여진 문자를 가르쳤고, 여진진사과를 설치해 여진족 관리를 양성했다. 또한 고전들을 여진어로 번역하고, 여진족이 한자식 성명을 쓰거나 한족의 복식을 입지 못하게 하는 등 한족에 동화되는 것을 막고자 했다.금나라는 남쪽의 이웃인 남송과 접촉이 거의 없었기 때문에 두 국가에서는 서로 다른 문화적 발전이 이루어졌다. 유교 내에서 주자학의 "도학"은 남송에서 발전하여 정통이 되었지만, 금나라에서는 뿌리내리지 못했다. 금나라 학자들은 주희 (1130–1200)의 학문보다는 북송의 학자이자 시인인 소식 (1037–1101)의 저술에 더 많은 비중을 두었다.

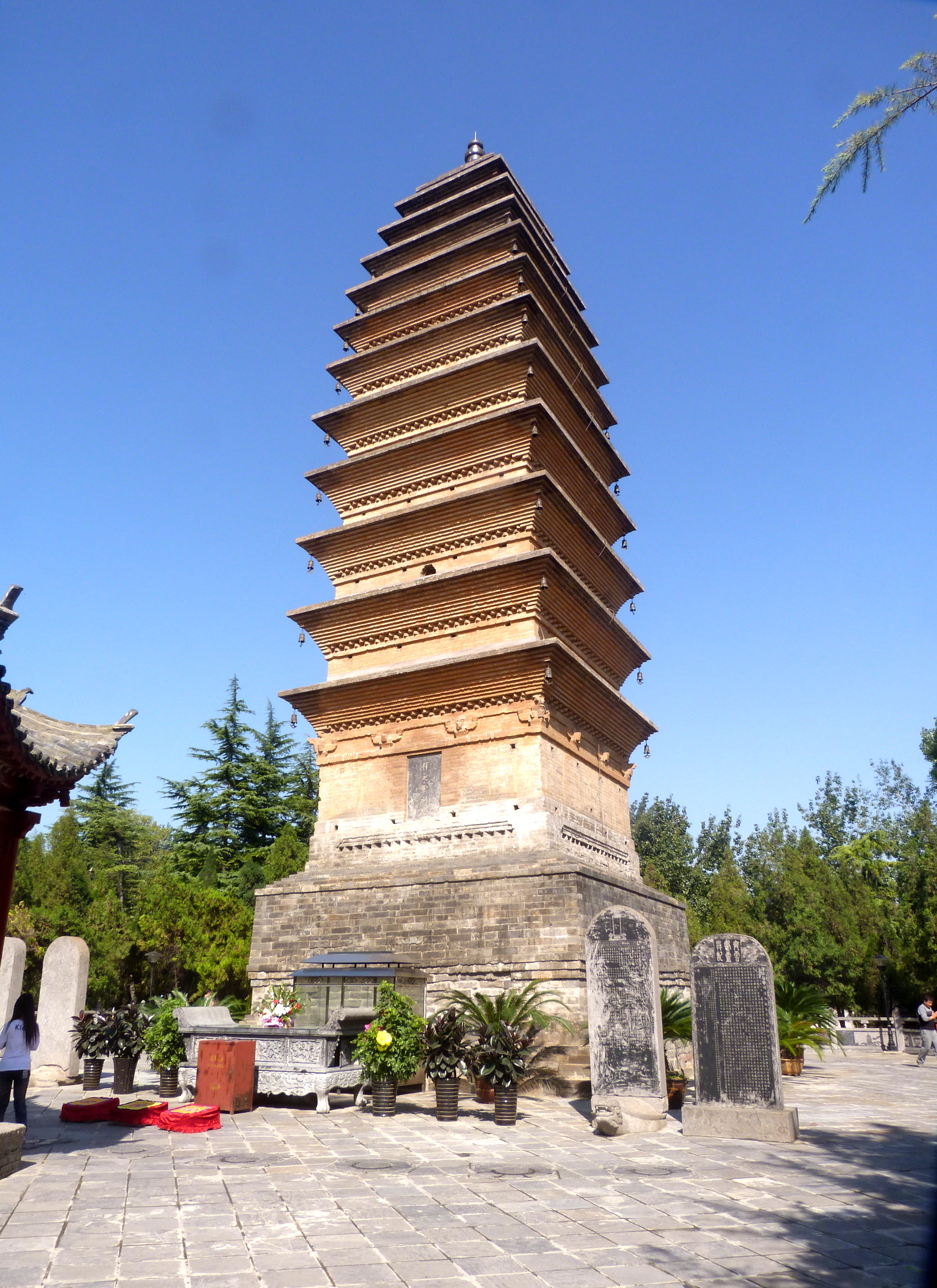

6. 4. 건축

금나라는 수도였던 개봉과 중도(오늘날 베이징)에 건축 프로젝트를 진행하며 당나라의 도시 설계를 부활시키고자 했다. 예를 들어, 송나라 시대에 폐지되었던 야간 통행금지 시간을 알리는 종루와 고루를 다시 건설했다.[29] 또한 여진족은 거란족의 선례를 따라 중국식 건축물 안에 텐트를 치고 생활했는데, 이는 송나라 개봉의 모델을 기반으로 한 것이었다.[30]금나라 시대의 대표적인 건축물로는 다음과 같은 것들이 있다.

- 숭복사 미타당: 불교에 귀의했던 희종이 황통 3년(1143년)에 산서성 삭현(현재 숴저우시)에 짓도록 명한 건물이다. 현재 중화인민공화국 전국중점문물보호단위로 지정되어 있다.

- 선화사: 산서성 다퉁시에 위치하며, 요나라 시대부터 금나라 시대에 걸쳐 지어진 건물들을 포함하고 있다. 특히 삼성전은 다른 건물들과 세부적인 건축 방식이 달라, 천회 6년(1128년) 이후에 지어진 것으로 추정된다.[83]

- 상화엄사: 다퉁시에 있는 사찰로, 요나라 때 창건되었으나 전쟁으로 소실된 후 금나라 천권 3년(1140년)에 재건되었다.[84] 이후 다시 피해를 입었지만, 대웅보전에는 금나라 건축의 특징이 남아있다.[84]

- 융흥사: 허베이성 정딩현에 있으며, '중국 10대 명사찰' 중 하나로 꼽힌다. 사찰 내 가람은 금나라 시대에 정비되었다.[85]

- 천녕사 탑: 베이징시 광안문 밖에 위치하며, 12세기 전반의 건축물로 추정된다. 비슷한 양식의 탑은 중국 동북부 지역에서 많이 발견된다.[86]

- 백마사 제운탑: 허난성 뤄양시에 있으며, 1175년에 건립되었다. 천녕사 탑과 유사한 형식을 보인다.[86]

- 임제사 징링탑: 임제종의 발상지인 허베이성 정딩현에 있다. 세종이 1183년에 탑과 사찰 가람의 복원을 명했으며, 현존하는 징링탑은 요나라와 금나라 시대의 전형적인 양식을 보여준다.

그 외에도 금나라 시대의 유명한 건축물은 다음과 같다.[87]

- 불광사 문수전 (산서성 다퉁시, 1137년)

- 핑야오 문묘 대성전 (산서성 핑야오현, 1163년)

- 진사 성모전·헌전 (산서성 타이위안시, 1168년)

- 정토사 대전 (산서성 잉현, 1184년)

'''금나라 시대 건축물'''

7. 역대 황제

(金始祖)

(금 태조 추숭)

(懿憲景元皇帝)

(完顔函普)

(淵穆玄德皇帝)

(금 태조 추숭)

(完顔烏魯)

(和靖慶安皇帝)

(금 태조 추숭)

(完顔跋海)

(金獻祖)

(금 태조 추숭)

(純烈定昭皇帝)

(完顔綏可)

(金昭祖)

(금 태조 추숭)

(武惠成襄皇帝)

(完顔石魯)

(金景祖)

(금 태조 추숭)

(英烈惠桓皇帝)

(完顔烏古迺)

(金世祖)

(금 태조 추숭)

(神武聖肅皇帝)

(完顔劾里鉢)

(金肅宗)

(금 태조 추숭)

(明睿穆憲皇帝)

(完顔頗刺淑)

(金穆宗)

(금 태조 추숭)

(章順孝平皇帝)

(完顔盈歌)

(金康宗)

(금 태조 추숭)

(獻敏恭簡皇帝)

(完顔烏雅束)

(金太祖)

장효대성무원황제

(應乾興運昭德定功仁明

莊孝大聖武元皇帝)

(完顔阿骨打)

(아구다)