모야모야병

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

모야모야병은 뇌 속 특정 혈관이 좁아지거나 막혀 뇌 혈류가 감소하는 만성 진행성 혈관 질환이다. 주로 내경동맥의 끝부분에 영향을 미치며, 뇌의 측부 혈관이 발달하여 "모야모야" (일본어로 "연기"를 의미)와 유사한 형태를 보인다. 원인은 유전적 요인과 환경적 요인이 복합적으로 작용하며, RNF213 유전자의 변이가 주요 위험 인자로 알려져 있다. 증상으로는 일과성 뇌허혈 발작, 뇌졸중, 발작 등이 나타나며, 소아는 뇌 허혈 증상이, 성인은 뇌출혈이 흔하게 발생한다. 진단은 뇌혈관 조영술, MRA, MRI 등을 통해 이루어지며, 뇌혈류 재건술과 같은 수술적 치료가 주로 시행된다. 연간 발병률은 인구 10만 명당 0.35~0.5명이며, 동아시아, 특히 한국, 중국, 일본에서 발병률이 높다.

더 읽어볼만한 페이지

- 뇌혈관 질환 - 뇌출혈

뇌출혈은 뇌혈관 파열로 뇌 조직 내 출혈이 생기는 질환으로, 뇌졸중의 주요 원인이며, 고혈압, 당뇨병 등이 위험 요인으로 작용하고, 즉각적인 진단과 치료가 중요하다. - 뇌혈관 질환 - 거미막밑출혈

거미막밑출혈은 뇌를 덮는 막 중 하나인 거미막 아래 공간에서 출혈이 발생하는 질환으로, 외상이나 뇌동맥류 파열이 주요 원인이며 벼락 두통, 구토, 의식 혼탁 등의 증상을 동반하고, CT 촬영이나 요추 천자를 통해 진단하며, 환자 안정화, 재출혈 방지, 혈관 연축 예방 등을 목표로 치료하고, 초기 출혈 및 합병증에 따라 예후가 달라 다양한 분류 척도로 심각도를 평가한다. - 뇌졸중 - 운동실조

운동실조는 근력 저하 없이 사지와 몸통의 수의 운동 조절에 장애가 생기는 신경계 질환으로, 감각성, 전정성, 소뇌성 등 다양한 유형이 있으며, 원인 질환에 따라 약물 치료, 물리 치료 등으로 증상 완화 및 기능 개선을 목표로 치료한다. - 뇌졸중 - 일과성 뇌허혈증

일과성 뇌허혈증은 일시적인 뇌 혈류 감소로 인한 신경학적 증상으로, 뇌졸중의 전조 증상이며, 심방 세동, 죽상경화반 등이 주요 원인이고, 흑암시, 편마비, 언어 장애 등의 증상을 나타내며, 뇌졸중 예방을 위한 치료가 중요하다. - 증후군 - 쇼그렌 증후군

쇼그렌 증후군은 자가면역 반응으로 발생하는 만성 염증성 질환으로, 침샘과 눈물샘 등에서 분비물 감소를 유발하여 건성안, 구강건조증 등 다양한 증상을 나타낸다. - 증후군 - 수근관 증후군

수근관 증후군은 손목터널 내 정중신경 압박으로 인해 저림, 통증을 유발하며 유전적 요인, 당뇨병, 반복적인 손목 사용 등이 원인이 될 수 있고, 보존적 치료나 수술적 치료를 고려한다.

2. 원인

모야모야병은 내경동맥 끝부분이 점차 좁아지거나 막히는 현상을 특징으로 한다. 이로 인해 뇌의 주요 동맥이 막히면서, 이를 보상하기 위해 주변에 비정상적인 혈관망(모야모야 혈관)이 발달한다.[46] 뇌혈관 조영술을 통해 진단하며, 다음의 소견을 보인다.

모야모야병은 선천적 또는 후천적으로 발생할 수 있다. 다운 증후군, 겸상 적혈구 빈혈증, 신경섬유종증 1형, 선천성 심장 질환, 섬유근성 이형성증, 활성화된 단백질 C 저항성, 두부 외상 등의 질환을 가진 환자에게서 모야모야 증후군이 나타날 수 있다.[48]

일본에서는 10만 명당 0.35명, 북미에서는 10만 명당 0.086명 꼴로 발병이 보고된다.[46] 주로 30~40대 여성에게서 많이 나타나지만, 유아나 아동에게서도 발생할 수 있다. 모야모야병을 앓는 여성들은 일과성 허혈 발작이나 뇌출혈을 겪기도 하며, 뇌졸중 재발 위험이 높다.[47]

사회 보장 제도상으로는 "원인 불명의 질환"으로 되어 있으나,[26] 최근 연구에 따르면 RNF213 유전자의 다형성 p.R4810K가 모야모야병의 감수성 유전자로 밝혀졌다.[29] 제브라피쉬를 이용한 실험에서 이 유전자의 발현을 억제하면 두개골 내 혈관 형성에 이상이 나타나는 것으로 보아, RNF213 유전자가 혈관 형성에 중요한 역할을 한다는 것을 알 수 있다.

2019년 교토산업대학 연구 그룹은 모야모야병의 유전적 위험 요인인 미스테린(RNF213) 유전자의 변이가 지방 축적을 증가시켜, 대사 균형 이상을 초래할 가능성을 제시했다.[30]

2. 1. 유전적 요인

모야모야병 사례의 약 10%는 가족력이 있으며, 일부 사례는 특정 유전자 변이로 인해 발생한다. 모야모야병-2(MYMY2; 607151)에 대한 감수성은 염색체 17 장완(17q25)에 있는 ''RNF213''(613768) 유전자의 변이에 의해 발생한다. 모야모야병-5(MYMY5; 614042)는 염색체 10 장완(10q23.3)에 있는 ''ACTA2''(102620) 유전자의 돌연변이에 의해 발생하며, 아칼라지아를 동반한 모야모야병-6(MYMY6; 615750)은 염색체 4 장완(4q32)에 있는 ''GUCY1A3''(139396) 유전자의 돌연변이에 의해 발생한다. 이 질환의 유전자 위치는 염색체 3 단완(MYMY1)과 염색체 8 장완(8q23)(MYMY3; 608796)에 맵핑되어 있다. 또한, 모야모야병, 저신장증, 생식선 저하증, 안면 기형을 특징으로 하는 X-연관 열성 증후군 질환인 MYMY4(300845)도 염색체 17의 q25.3에 연결되어 있다.[46]2. 2. 환경적 요인

모야모야병의 약 10%는 가족력이 있으며, 일부는 특정 유전자 변이로 인해 발생한다. 모야모야병-2(MYMY2; 607151) 감수성은 염색체 17 장완(17q25)에 있는 ''RNF213''(613768) 유전자 변이로 발생한다. 모야모야병-5(MYMY5; 614042)는 염색체 10 장완(10q23.3)에 있는 ''ACTA2''(102620) 유전자 돌연변이로 발생하며, 아칼라지아를 동반한 모야모야병-6(MYMY6; 615750)은 염색체 4 장완(4q32)에 있는 ''GUCY1A3''(139396) 유전자 돌연변이로 발생한다. 이 질환의 유전자 위치는 염색체 3 단완(MYMY1)과 염색체 8 장완(8q23)(MYMY3; 608796)에 맵핑되어 있다. 또한, 모야모야병, 작은 키, 고성선자극호르몬 저성선기능증 및 안면 이형성을 특징으로 하는 X-연관 열성 증후군 질환인 MYMY4(300845)도 염색체 17의 q25.3에 연결되어 있다.[46]일본에서는 10만 명당 0.35명 꼴로 발병이 보고된다.[46] 북미에서는 주로 30~40대 여성에게서 가장 많이 보고되지만, 유아나 아동기에 증후군이 일어났다는 보고도 있다. 모야모야병을 앓는 여성들은 일과성 허혈 발작이나 뇌출혈도 같이 발발하지만, 꼭 이런 증상들이 동반되는 것은 아니다. 하지만 이런 환자들은 뇌졸중 재발 확률이 높으며, 일본의 환자와 비교했을 때 뚜렷한 기초 병리생리학적 임상 증상을 보인다.[47]

모야모야병은 다운 증후군, 겸상 적혈구 빈혈증, 신경섬유종증 1형, 선천성 심장 질환, 섬유근성 이형성증, 활성화된 단백질 C 저항성 또는 두부 외상과 같은 특정 질환과 연관되어 후천적으로 발생할 수 있다.[48] 모야모야병은 남성보다 여성에게서 잘 일어나며, 환자 중 1/3이 남성이며 나머지 2/3가 여성이다.[49]

2. 3. 기타

모야모야병 사례의 약 10%는 가족력이 있으며, 일부 사례는 특정 유전자 변이로 인해 발생한다. 모야모야병-2(감수성, MYMY2; 607151)는 염색체 17q25에 있는 ''RNF213''(613768) 유전자의 변이에 의해 발생한다. 모야모야병-5(MYMY5; 614042)는 염색체 10q23.3에 있는 ''ACTA2''(102620) 유전자의 돌연변이에 의해 발생하며, 이완불능증을 동반한 모야모야병-6(MYMY6; 615750)은 염색체 4q32에 있는 ''GUCY1A3''(139396) 유전자의 돌연변이에 의해 발생한다. 이 질환의 유전자 위치는 염색체 3 단완(MYMY1)과 염색체 8 장완(8q23)(MYMY3; 608796)에 맵핑되어 있다. 또한, 모야모야병, 저신장증, 생식선 저하증, 안면 기형을 특징으로 하는 X-연관 열성 증후군 질환인 MYMY4(300845)도 염색체 17의 q25.3에 연결되어 있다.[46]일본에서는 10만 명당 0.35명 꼴로 병이 보고된다.[46] 북미에서는 30~40대 여성에게 가장 많이 나타나지만, 유아기 또는 소아기에도 발생할 수 있다. 모야모야병을 앓는 여성들은 일과성 뇌허혈증이나 뇌출혈을 동반하기도 하지만, 항상 그런 것은 아니다. 이러한 환자들은 뇌졸중 재발 확률이 높으며, 일본 환자와 비교했을 때 뚜렷한 기초 병리생리학적 임상 증상을 보인다.[47]

모야모야병은 선천적일 수도 있고 후천적일 수도 있다. 다운 증후군, 겸형 적혈구 빈혈증, 제1형 신경섬유종증, 선천성 심장 질환, 섬유근성형성이상, 활성 단백질 C 저항성, 두부외상 등을 가진 환자들은 모야모야 증후군을 일으킬 가능성이 있다.[48] 모야모야병은 남성보다 여성에게서 잘 일어나며, 환자 중 1/3이 남성이고 2/3가 여성이다.[49]

3. 증상

모야모야병의 증상은 무증상부터 심각한 신경 증상까지 다양하게 나타난다.[26] 환자들은 대개 일과성 허혈 발작(TIA), 허혈성/출혈성 뇌졸중, 발작 등의 증상을 보인다.[4]

뇌 동맥 협착으로 인해 혈액 공급이 부족해지면, 뇌는 보상 작용으로 새로운 혈관(모야모야 혈관)을 만든다. 그러나 이 혈관들은 가늘어서 뇌 허혈이나 뇌출혈을 일으키는 원인이 되기도 한다.[26]

성인 발병 사례에서는 동맥 경화가 협착을 일으키는 것으로 추정된다. 한편, 출혈 발작은 뇌의 혈액 요구에 대응하기 위해 많은 혈액을 보내는 가느다란 혈관(모야모야 혈관)이 파열되어 발생하는 것으로 보이며, 성인에게서 많이 나타난다. 출혈 부위에 따라 치명적일 수 있으며, 성장기에 출혈이 발생하면 뇌 전체에 뇌부종이 생겨 생존하기 어려운 경우가 많다. 모야모야 혈관은 벽이 얇아 터지기 쉽다는 점을 주의해야 한다. 이 질환은 양쪽 모두에서 발생하는 것이 원칙이지만, 그 정도는 다를 수 있다. 한쪽 내경동맥 협착은 심하지만, 다른 쪽은 경미한 경우도 있다.

모야모야병은 주로 10대 초반이나 40대 중반에 증상이 뚜렷하게 나타나는 경향을 보인다.[5] 소아는 주로 뇌 허혈 증상을 보이며, 성인은 30-40% 정도가 두개 내 출혈을 경험한다.[26]

모야모야병의 초발 증상은 다음과 같다:

- 의식 장애[26], 실신

- 탈력 발작(사지 마비, 편마비, 단마비)[26]

- 감각 이상[26]

- 불수의 운동[26], 경련

- 지능 장애

- 반복적인 두통

- 뇌출혈(뇌실내 출혈, 지주막하 출혈, 뇌내 출혈[26])

- 뇌경색

- 반신 마비

- 뇌혈전

3. 1. 뇌 허혈 증상

모야모야병 환자는 보통 일과성 뇌허혈증(TIA), 허혈성/출혈성 뇌졸중, 발작 등의 증상을 보인다.[50] 뇌 동맥에 협착이 있으면 해당 혈관 지배 영역의 뇌는 혈액 부족(허혈)에 빠진다. 그래서 보상적으로 새로운 혈관(모야모야 혈관)이 구축되지만, 이러한 혈관은 가늘고 뇌 허혈 또는 뇌출혈에 기인하는 여러 발작의 원인이 된다.허혈 발작은 과호흡이 원인으로 일어난다. 과호흡 상태가 되면 혈액 중의 이산화 탄소분압이 저하된다. 이산화 탄소는 혈관을 확장시키는 작용을 하므로, 이것이 감소하면 혈관이 수축한다. 그러면 원래 가는 이상 혈관망(모야모야 혈관)은 더욱 수축을 일으켜 뇌에 보내야 할 산소 공급이 부족한 상태가 된다. 이렇게 실신이나 탈력 발작이 일어난다. 전형적인 과호흡 상태는 뜨거운 소바나 라면 등을 식힐 때 '후후 불기', 울음, 리코더나 피아니카 등의 취주 악기 연주 시 등 필요 이상의 호흡을 수반하는 동작에서 발생한다.

소아의 경우 뇌 허혈 증상이 대다수를 차지하며, 다음과 같은 증상이 나타난다.

3. 2. 뇌출혈 증상

모야모야병 환자는 주로 일과성 허혈 발작(TIA), 허혈성/출혈성 뇌졸중, 또는 발작 증상을 보인다.[4] 특히 성인에게서 출혈성 뇌졸중이 많이 나타난다.[26]출혈 부위에 따라서는 치명적일 수 있다. 성인기에 가까워질수록 출혈 발생 시 뇌 전체에 뇌부종이 생겨 생존하지 못하는 경우가 많다. 보조적으로 생성된 모야모야 혈관은 벽이 얇아 터지기 쉽다는 점에 유의해야 한다.

소아는 뇌 허혈 증상이 대부분이지만, 성인은 두개 내 출혈을 일으키는 경우가 30-40% 정도이다.[26] 흔한 초발 증상은 다음과 같다.

- 뇌출혈(뇌실내 출혈, 지주막하 출혈, 뇌내 출혈[26])

3. 3. 연령별 특징

모야모야병 환자는 보통 일과성 뇌허혈증(TIA), 허혈성/출혈성 뇌졸중, 발작 등의 증상을 보인다.[50] 연령 분포는 10대 초반 또는 40대 중반으로 이중 모드를 보인다.[5] 청소년기나 40대 중반에 병의 증상이 강하게 나타난다.[51]뇌 동맥에 협착이 있으면 해당 혈관 지배 영역의 뇌는 혈액 부족(허혈)에 빠진다. 그래서 보상적으로 새로운 혈관(모야모야 혈관)이 구축되지만, 이러한 혈관은 가늘고 뇌 허혈 또는 뇌출혈에 기인하는 여러 발작의 원인이 된다. 허혈 발작은 과호흡이 원인으로, 과호흡 상태에서는 혈액 중의 이산화 탄소분압이 저하되어 혈관이 수축한다. 그러면 원래 가는 이상 혈관망(모야모야 혈관)은 더욱 수축을 일으켜 뇌에 보내야 할 산소 공급이 부족한 상태가 된다. 이렇게 실신이나 탈력 발작이 일어난다. 전형적인 과호흡 상태는 뜨거운 소바나 라면 등을 식힐 때, 울 때, 리코더나 피아니카 등의 악기 연주 시 등 필요 이상의 호흡을 수반하는 동작에서 발생한다.

출혈 발작은 뇌의 혈액 요구에 대응하기 위해 대량의 혈액을 보내는 혈관(모야모야 혈관)이 가늘기 때문에 파탄되는 것으로 생각되며, 성인 발병 사례에 많다. 출혈 부위가 좋지 않은 경우 치명상이 된다. 또한, 성인에 가까운 성장기에 출혈하면 뇌 전체에 뇌부종을 일으켜, 많은 경우 생존하지 못한다.

소아의 경우 뇌 허혈 증상이 대다수를 차지하고, 성인의 경우 두개 내 출혈을 일으키는 사례가 30-40% 보인다.[26] 초발 증상은 다음과 같다.

- 의식 장애[26], 실신

- 탈력 발작(사지 마비, 편마비, 단마비)[26]

- 감각 이상[26]

- 불수의 운동[26], 경련

- 지능 장애

- 반복적인 두통

- 뇌출혈(뇌실내 출혈, 지주막하 출혈, 뇌내 출혈[26])

- 뇌경색

- 반신 마비

- 뇌혈전

3. 4. 과호흡과의 관계

모야모야병 환자는 보통 일과성 뇌허혈증(TIA), 허혈성/출혈성 뇌졸중, 발작 등의 증상을 보인다.[50] 뇌 동맥에 협착이 있으면 해당 혈관 지배 영역의 뇌는 혈액 부족(허혈)에 빠진다. 그래서 보상적으로 새로운 혈관(모야모야 혈관)이 구축되지만, 이러한 혈관은 가늘고 뇌 허혈 또는 뇌출혈에 기인하는 여러 발작의 원인이 된다.과호흡은 허혈 발작의 원인으로 작용한다. 과호흡 상태가 되면 혈액 중의 이산화 탄소분압이 저하된다. 이산화탄소는 혈관 확장 작용을 하므로, 이산화탄소가 감소하면 혈관이 수축한다. 그러면 원래 가늘었던 이상 혈관망(모야모야 혈관)은 더욱 수축하여 뇌에 보내야 할 산소 공급이 부족한 상태가 된다. 이로 인해 실신이나 탈력 발작이 일어난다. 전형적인 과호흡 상태는 뜨거운 소바나 라면 등을 식힐 때 '후후' 불거나, 울 때, 리코더나 피아니카 등 취주 악기 연주 시처럼 필요 이상으로 호흡하는 동작에서 발생한다.

4. 병태생리학

모야모야병은 내경동맥 종말부의 진행성 협착 및 폐색을 특징으로 하며, 이는 뇌로 가는 혈류를 감소시킨다. 이에 대한 보상 작용으로, 뇌 기저부에는 가느다란 혈관들이 비정상적으로 발달하는데, 이를 모야모야 혈관이라고 한다. 모야모야 혈관은 주간 동맥의 폐색으로 인해 대상적으로 관통가지 등이 이상하게 확장된 측부 혈행로이다.[25]

일본의 진단 기준에 따르면 뇌혈관 조영술에서 다음 소견을 보이는 경우 모야모야병으로 진단한다.

하지만, 2014년 일본에서는 의학적 정의와 사회 복지 제도상의 정의가 항상 일치하지는 않았다. 모야모야병 증상이 있더라도 동맥 경화, 자가면역 질환, 수막염, 뇌종양, 다운 증후군, 폰 레클링하우젠병, 두부 외상 및 방사선 조사 병력 등 다른 원인이 특정되면 난치병 인정에서 제외되는 경우가 있었다.[26] 제2차 아베 내각 시기인 2014년 5월, 고니시 히로유키는 참의원후생노동위원회에서 이러한 문제점을 지적하며, 투약 등이 원인으로 난치병을 발병한 경우에도 난치병 지원 대상이 되어야 한다고 주장했다.[28]

4. 1. 주요 특징

모야모야병은 일본어 의태어에서 유래되었으며, 혈관조영술에서 가는 혈관들이 얽혀 연기가 피어오르는 듯한 특징적인 소견을 보여 이러한 이름이 붙여졌다. 이로 인해 혈액이 동맥 밖으로 새어 나와 뇌에 압력을 가하고, 두통을 유발한다.[12] 링 핑거 단백질 213 (RNF213) 유전자가 관련되어 있음이 밝혀졌다.[12] 2021년 9월에는 모야모야병의 발병 기전에 대한 "기계 생물학적 이론"이 제시되었다.[25]혈관 폐색은 지속되는 경향이 있으며, 일과성 허혈 발작이나 반복적인 뇌졸중으로 이어져 심각한 기능 장애나 사망을 초래할 수 있다. 한편, 폐색이 아무런 증상을 유발하지 않는 경우도 있다.[13]

이 질환은 주로 내경동맥에서 협착을 일으키며, 중대뇌동맥과 전대뇌동맥으로 확장되는 경우가 많다.[2] 내경동맥이 완전히 막히면, 뇌저동맥에서 발생하는 윌리스 환 후방의 측부 순환에 의존하여 생존한다.[2]

모야모야병에서의 동맥 협착은 죽상경화증과는 다르다. 죽상경화증에서는 동맥의 내피가 손상되어 지방과 면역 세포가 침착되지만, 모야모야병에서는 경동맥의 내층이 동맥 내강 내에서 증식한다. 동맥은 또한 혈전으로 채워져 뇌졸중을 유발할 수 있다.[2]

모야모야병은 30~40대 성인에게 주로 발생하며, 소아는 뇌졸중이나 발작, 성인은 뇌졸중이나 출혈을 일으키는 경향이 있다. 임상 증상으로는 뇌 허혈로 인한 뇌졸중, 재발성 일과성 허혈 발작 (TIA), 감각 운동 마비, 경련, 편두통과 유사한 두통 등이 있다. 뇌졸중 후 2차 출혈이나 약한 신생 혈관 벽의 파열로 인한 출혈성 뇌졸중이 발생할 수도 있다.

병리학적 조직학적으로는 윌리스 동맥륜을 구성하는 혈관의 저형성을 보이며, 내탄성판의 굴곡, 내막의 섬유성 비후에 의한 내강 협착을 보인다. 동맥류나 혈전 형성을 동반하는 경우도 있다.

4. 2. 윌리스환

이 질환은 주로 내경동맥에서 협착을 일으키며, 두개 내 내경동맥의 분지인 중대뇌동맥과 전대뇌동맥으로 확장되는 경우가 많다.[2] 내경동맥이 완전히 막히면, 내경동맥이 공급하는 가는 측부 순환이 소실된다. 환자들은 종종 윌리스 환 후방(후두부)에서 기원하는 측부 순환에 의존하여 생존하며, 이는 뇌저동맥에서 발생한다.[2]4. 3. RNF213 유전자

링 핑거 단백질 213 (RNF213) 유전자가 모야모야병과 관련되어 있다는 사실이 밝혀졌다.[12] 원인이 되는 감수성 유전자는 RNF213 유전자의 다형성 p.R4810K이다. (감수성 유전자란 질환에 대한 감수성을 높이는 유전자를 말하며, 유전자 이상만으로 일어나는 원인 유전자와는 구별된다.)[29] RNF213을 클로닝한 게놈은 591-kDa의 세포질에 존재하는 단백질을 코딩하며, 제브라피쉬를 통해 발달기에 이 유전자의 발현을 억제하면 두개골 내의 안동맥과 척추동맥 분기에서 이상이 나타나는 것으로 보아 혈관 형성에 중요한 새로운 유전자임이 밝혀졌다. 이 유전자를 가진 사람이 모두 발병하는 것은 아니며, 환경 요인의 관여도 의심받고 있다. p.R4810K는 추정 1만 5천 년 전의 중국, 한국, 일본 공통 조상까지 거슬러 올라가는 것으로 밝혀져, 동아시아의 역사 속에서 퍼져나간 유전자이다.2019년 2월 1일, 교토산업대학 연구 그룹은 모야모야병의 유전적 위험 요인으로 신규 유전자 미스테린(별명 RNF213)의 변이가 확인되었으며, 이 변이로 인해 모야모야병의 이환율이 100배 이상 상승한다고 발표했다. 연구진은 미스테린의 효소 활성 및 분자 구조 등을 밝혀냈으며, 미스테린이 세포 내의 지방 저장 부위인 "'''지방 방울'''"에 국재하여 지방 분해 효소로부터 지방 방울을 보호하고, 세포 내의 지방 축적을 증가시키는 "지방 대사의 조절 인자"임을 밝혀냈다. 이번 발견은 모야모야병이 대사 균형의 이상으로 인해 발생하는 질환일 가능성을 시사한다.[30]

4. 4. 지질 대사

모야모야병에서의 동맥 협착은 죽상경화증에서의 협착과는 다르다. 죽상경화증에서는 동맥의 내피가 손상되어 지방과 면역 세포가 침착되고, 궁극적으로 지방으로 가득 찬 면역 세포가 축적된다. 모야모야병에서는 경동맥의 내층이 동맥 내강 내에서 증식한다. 동맥은 또한 혈전으로 채워져 뇌졸중을 유발할 수 있다.[2]5. 진단

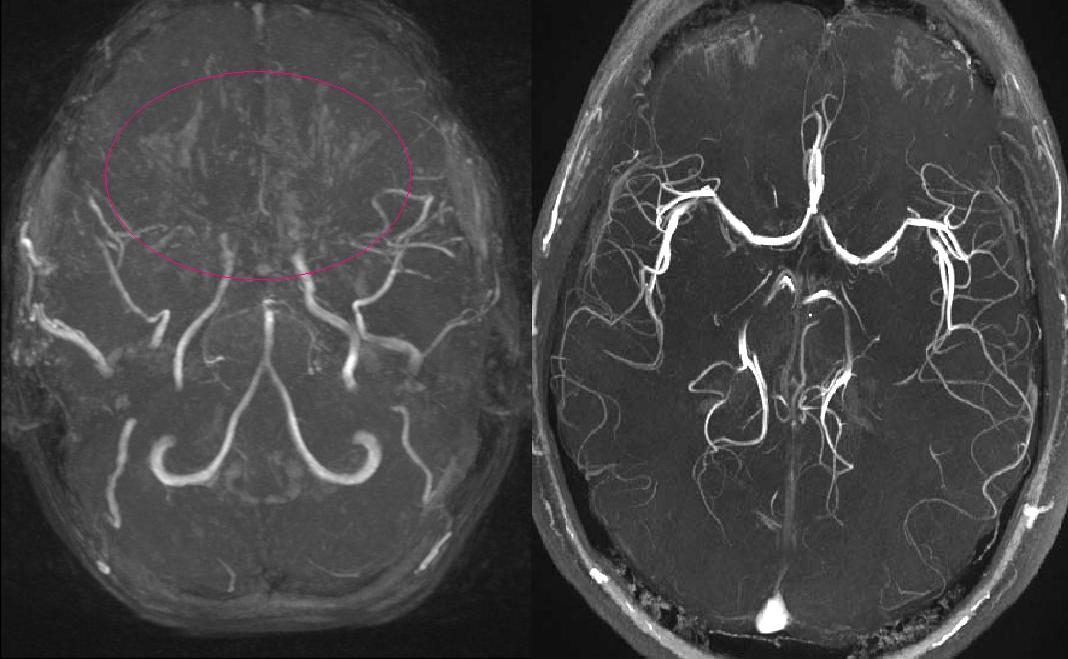

모야모야병은 뇌혈관 조영술로 진단하는 것이 원칙이지만, 자기 공명 영상(MRI) 및 자기 공명 혈관 조영술(MRA)로도 진단 기준을 충족하면 반드시 뇌혈관 조영술을 할 필요는 없다. 다만, 병의 초기 단계에서는 MRA로 확인이 어려울 수 있으므로 주의해야 한다.[26] 단일 광자 방출 전산화 단층 촬영(SPECT), 양전자 방출 단층 촬영(PET), 뇌파 검사 등도 진단에 사용될 수 있다.

5. 1. 뇌혈관 조영술

뇌 혈관 조영술은 모야모야병을 진단하고 병의 진행 단계를 파악하는 데 표준적인 방법이다. 스즈키 시스템에 따라 다음과 같이 6단계로 분류할 수 있다.[14]

자기 공명 혈관 조영술(MRA) 역시 스즈키의 등급 분류 시스템과 좋은 상관관계를 보이며, 모야모야병을 진단하는 데 유용하다.[14]

모야모야병에 영향을 받는 동맥 벽의 평활근 세포 증식은 이 병의 특징이다. 모야모야병으로 사망한 6명의 환자를 부검한 결과, 모야모야의 영향을 받는 혈관의 가장 안쪽 층이 두꺼워지거나 증식했다는 증거가 발견되었다. 이러한 혈관에는 전대뇌동맥(ACA), 중대뇌동맥(MCA), 내경동맥(ICA)이 있다. 내경동맥(ICA)의 폐쇄는 "연기 뭉치" 측부 혈관의 감소를 동반하는데, 이는 그 혈관들이 ICA에 의해 공급되기 때문이다.[15]

SPECT(단일 광자 방출 전산화 단층 촬영)와 같은 핵의학 검사는 모야모야병과 관련된 뇌 영역으로의 혈액 및 산소 공급 감소를 입증하는 데 사용되기도 한다. 일반적인 혈관 조영술은 대부분의 경우 모야모야병을 확진하는 데 사용되며, 모든 외과적 수술을 고려하기 전에 수행되어야 한다.

5. 2. 자기공명영상 (MRI) 및 자기공명혈관조영술 (MRA)

MRI T1 강조 영상에서는 양쪽 기저핵 부근에 이상 혈관망을 반영하여 점상의 저흡수 영역이 확인된다.[26] MRA에서는 혈관 조영과 유사한 소견을 보인다. 모야모야병의 진단에는 MRA가 유용하며, 스즈키 등급 분류 시스템과 좋은 상관관계를 보인다.[14]

원칙적으로는 뇌혈관 조영술로 진단하지만, MRI 및 MRA로 진단 기준을 충족하면 반드시 뇌혈관 조영술을 할 필요는 없다. 다만 병기가 초기인 경우에는 MRA로 확인이 어려운 경우가 많으므로 주의해야 한다. 1.5T 이상의 정자장 강도의 기종을 사용한 TOF법으로 MRA에서 두개 내 내경동맥 종말부에 협착 또는 폐색이 관찰되거나, MRA에서 대뇌 기저핵부에 이상 혈관망이 관찰되는 경우에는 확진된다.[26]

5. 3. 기타 검사

MRI T1 강조 영상에서는 양쪽 기저핵 부근에 이상 혈관망을 반영하여 점상의 저흡수 영역을 확인할 수 있다. MRA에서는 혈관 조영술과 유사한 소견이 나타난다. 혈관 조영술을 통해 양측성 내경동맥 협착과 기저핵 부위에 모야모야 혈관의 발달이 확인되면 혈관 촬영 상의 진단이 확정된다.[14]뇌 혈관 조영술은 모야모야병 진단 및 진행의 표준으로, 스즈키 시스템에 따라 6단계로 분류된다.[14]

MRA는 스즈키 등급 분류 시스템과 좋은 상관관계를 보이며, 질병 진단에 유용하다.[14]

모야모야병에 영향을 받는 동맥 벽의 평활근 세포 증식은 이 질병의 특징이다. 모야모야병으로 사망한 6명의 환자에 대한 부검 연구에서 모야모야의 영향을 받는 혈관(전대뇌동맥, 중대뇌동맥, 내경동맥)의 가장 안쪽 층이 비후 또는 증식되었다는 증거가 발견되었다. 내경동맥의 폐쇄는 "연기 뭉치" 측부 혈관의 감소를 동반한다.[15]

SPECT와 같은 핵의학 검사는 모야모야병과 관련된 뇌 영역으로의 감소된 혈액 및 산소 공급을 입증하는 데 사용된다. 일반적인 혈관 조영술은 대부분의 경우 모야모야병의 결론적인 진단을 제공하며, 모든 외과적 고려 사항 전에 수행되어야 한다.

PET, 뇌파 검사도 진단에 사용될 수 있다.

6. 치료

모야모야병의 치료에는 크게 약물 치료와 수술적 치료가 있다. 하지만 현재까지 약물 치료를 포함한 내과적 치료 중에서는 효과가 입증된 치료법이 없다. 다만, 허혈성 환자에게는 항혈소판 요법을, 출혈성 환자에게는 고혈압 치료 등을 시행한다.

일반적으로 항혈소판제(아스피린 포함)를 투여하여 혈전을 예방하지만, 주로 수술이 권장된다.[2] 모야모야병은 내경동맥과 인접한 전대뇌동맥 및 중대뇌동맥의 인접 부위에만 영향을 미치기 때문에, 외과 의사는 외경동맥이나 천측두동맥과 같은 다른 동맥을 사용하여 혈액 순환을 대체한다. 이때 동맥은 뇌 순환에 직접 봉합되거나, 몇 주 후에 새로운 순환을 재확립하기 위해 뇌 표면에 배치된다.[2]

모야모야병에 대한 다양한 수술법이 개발되었지만, 현재 가장 선호되는 수술법은 간접 수술인 EDAS, EMS, 다발성 천공술과 직접 수술인 STA-MCA이다. 직접적인 천측두동맥(STA)을 중대뇌동맥(MCA) 우회술(ECIC 우회술이라고도 함)과 간접 수술을 조합한 복합 혈관 재개통술이 선택적인 치료법으로 여겨진다. 특히 출혈성 질환에 대한 효능은 불확실하지만, 이 시술은 충혈된 측부 혈관에 가해지는 혈역학적 부담을 줄이는 것으로 생각된다.

일과성 뇌허혈 발작 환자에 대해서는 뇌혈류 재건술을 시행한다. 여기에는 직접적으로 우회로를 만드는 수술(천측두동맥-중대뇌동맥 문합술이 일반적)과 간접적으로 우회로를 만드는 수술(뇌 표면에 근막이나 뒤집은 경막, 골막 등을 깔아 혈관 신생을 기대) 및 양자를 병용하는 수술이 있다. 한편, 성인에게 많은 출혈 발증 환자에 대해 뇌혈류 재건술을 실시할지 여부는 현재 일본에서 Japan Adult Moyamoya Trial (JAM trial)이 진행 중이며, 이 결과를 기다리고 있다.

모야모야병 수술은 마취가 매우 중요하다. 모야모야병 환자에게 필요한 마취 유형은 다른 신경외과 시술에서 사용되는 표준 마취와 매우 다르기 때문에, 마취과 의사는 모야모야병 치료 경험이 풍부해야 한다.

6. 1. 약물 치료

현재까지 모야모야병에 대해 약물 치료를 포함한 내과적 치료 중 유효하다고 알려진 치료법은 없다. 다만, 혈관이 좁아져서 발생하는 허혈성 모야모야병 환자에게는 항혈소판 요법을, 혈관 파열로 인한 출혈성 모야모야병 환자에게는 고혈압 치료 등을 시행한다.[1]6. 2. 수술적 치료 (뇌혈류 재건술)

항혈소판제(아스피린 포함)는 일반적으로 혈전을 예방하기 위해 투여되지만, 보통 수술이 권장된다. 모야모야병은 내경동맥과 인접한 전대뇌동맥 및 중대뇌동맥의 인접 부위에만 영향을 미치는 경향이 있기 때문에, 외과 의사는 외경동맥 또는 천측두동맥과 같은 다른 동맥을 사용하여 혈액 순환을 대체할 수 있다. 동맥은 뇌 순환에 직접 봉합되거나, 몇 주 후에 새로운 순환을 재확립하기 위해 뇌 표면에 배치된다.[2]이 질환을 위해 개발된 수술법이 많지만, 현재 가장 선호되는 수술법은 간접 수술인 EDAS, EMS, 다발성 천공술 및 직접 수술인 STA-MCA이다. 직접적인 천측두동맥(STA)을 중대뇌동맥(MCA) 우회술(ECIC 우회술이라고도 함)과 간접 수술을 조합한 복합 혈관 재개통술이 선택적인 치료법으로 여겨진다. 특히 출혈성 질환에 대한 효능은 불확실하지만, 이 시술은 충혈된 측부 혈관에 가해지는 혈역학적 부담을 줄이는 것으로 생각된다. 다수의 천공이 전두엽과 두정엽에 사용되어 양호한 신생 혈관 형성을 달성했다.

'''EDAS''' (뇌경막동맥문합술)는 두피 동맥을 몇 센티미터 절개한 다음, 동맥 바로 아래 두개골에 작은 임시 구멍을 만드는 문합술이다. 그 후 동맥을 뇌 표면의 중대뇌동맥 분지에 봉합하고 뼈를 제자리로 돌려놓는다.

'''EMS'''(뇌근막문합술) 시술에서는 이마의 관자놀이 부위에 있는 측두근을 절개하여 두개골에 구멍을 내어 뇌 표면에 놓는다.

'''다발성 천공술''' 시술에서는 두피에서 뇌로 새로운 혈관이 자라도록 하기 위해 두개골에 여러 개의 작은 구멍(천공)을 낸다.

'''STA-MCA''' 시술에서는 두피 동맥(천측두동맥 또는 STA)을 뇌 표면의 동맥(중대뇌동맥 또는 MCA)에 직접 봉합한다. 이 시술은 일반적으로 EC-IC(외경동맥-내경동맥) 우회술이라고도 한다.

이러한 모든 수술은 혈액과 산소가 "부족한" 뇌가 혈액을 뇌로 공급하고 막힌 부위를 우회하는 새롭고 더 효율적인 방법을 찾기 위해 노력한다는 개념을 공유하고 있다. 변형된 직접 문합 및 뇌근막동맥문합술은 수술 후 뇌 혈류량(CBF)을 증가시켜 이러한 개선에 기여한다. 수술 후 효과와 수술 전 혈관 조영술 단계 사이에 유의한 상관관계가 발견된다.

일과성 뇌허혈 발작 환자에 대해 뇌혈류 재건술을 시행한다. 여기에는 직접적으로 우회로를 만드는 술식(천측두동맥-중대뇌동맥 문합술이 일반적)과, 간접적으로 우회로를 만드는 술식(뇌 표면에 근막이나 뒤집은 경막, 골막 등을 깔아 혈관 신생을 기대) 및 양자를 병용하는 술식이 있다.

6. 3. 경과 및 예후

항혈소판제(아스피린 포함)는 일반적으로 혈전을 예방하기 위해 투여되지만, 보통 수술이 권장된다. 모야모야병은 내경동맥과 인접한 전대뇌동맥 및 중대뇌동맥의 인접 부위에만 영향을 미치는 경향이 있기 때문에, 외과 의사는 외경동맥 또는 천측두동맥과 같은 다른 동맥을 사용하여 혈액 순환을 대체할 수 있다. 동맥은 뇌 순환에 직접 봉합되거나, 몇 주 후에 새로운 순환을 재확립하기 위해 뇌 표면에 배치된다.[2]이 질환을 위해 개발된 수술법이 많지만, 현재 가장 선호되는 수술법은 간접 수술인 EDAS, EMS, 다발성 천공술 및 직접 수술인 STA-MCA이다. 직접적인 천측두동맥(STA)을 중대뇌동맥(MCA) 우회술(ECIC 우회술이라고도 함)과 간접 수술을 조합한 복합 혈관 재개통술이 선택적인 치료법으로 여겨진다. 특히 출혈성 질환에 대한 효능은 불확실하지만, 이 시술은 충혈된 측부 혈관에 가해지는 혈역학적 부담을 줄이는 것으로 생각된다. 다수의 천공이 전두엽과 두정엽에 사용되어 양호한 신생 혈관 형성을 달성했다.

- '''EDAS''' (뇌경막동맥문합술)는 두피 동맥을 몇 센티미터 절개한 다음, 동맥 바로 아래 두개골에 작은 임시 구멍을 만드는 문합술이다. 그 후 동맥을 뇌 표면의 중대뇌동맥 분지에 봉합하고 뼈를 제자리로 돌려놓는다.

- '''EMS'''(뇌근막문합술) 시술에서는 이마의 관자놀이 부위에 있는 측두근을 절개하여 두개골에 구멍을 내어 뇌 표면에 놓는다.

- '''다발성 천공술''' 시술에서는 두피에서 뇌로 새로운 혈관이 자라도록 하기 위해 두개골에 여러 개의 작은 구멍(천공)을 낸다.

- '''STA-MCA''' 시술에서는 두피 동맥(천측두동맥 또는 STA)을 뇌 표면의 동맥(중대뇌동맥 또는 MCA)에 직접 봉합한다. 이 시술은 일반적으로 EC-IC(외경동맥-내경동맥) 우회술이라고도 한다.

이러한 모든 수술은 혈액과 산소가 "부족한" 뇌가 혈액을 뇌로 공급하고 막힌 부위를 우회하는 새롭고 더 효율적인 방법을 찾기 위해 노력한다는 개념을 공유하고 있다. 변형된 직접 문합 및 뇌근막동맥문합술은 수술 후 뇌 혈류량(CBF)을 증가시켜 이러한 개선에 기여한다. 수술 후 효과와 수술 전 혈관 조영술 단계 사이에 유의한 상관관계가 발견된다. 마취과 의사가 모야모야병으로 치료받는 어린이를 관리한 경험이 있는 것이 수술에 매우 중요하다. 왜냐하면 이들에게 필요한 마취 유형은 거의 다른 유형의 신경외과 시술에 어린이가 받는 표준 마취와 매우 다르기 때문이다.

이 질환의 자연 경과는 잘 알려져 있지 않다. 직접 문합술을 사용한 경우 치료받은 모야모야병 환자의 장기적인 예후는 좋은 것으로 보인다.[23] 간접적인 EDAS, EMS, 다발성 천공 수술 후 증상이 거의 즉시 호전되는 것처럼 보일 수 있지만, 충분한 혈액 공급을 제공할 새로운 혈관이 발달하려면 아마도 6~12개월이 걸릴 것이다. 직접적인 STA-MCA 문합술을 사용하면 혈액 공급이 즉시 증가한다.

일단 주요 뇌졸중이나 출혈이 발생하면, 치료를 받더라도 환자는 영구적인 기능 상실을 겪을 수 있으므로 이 질환을 신속하게 치료하는 것이 매우 중요하다. 내과적 치료(약물 치료 등)로는 지금까지 유효하다고 여겨지는 치료법은 없다. 다만 허혈성 환자에 대해서는 항혈소판 요법, 출혈성 환자에게는 고혈압 치료 등이 시행된다.

외과적 치료에 관해서는, 일과성 뇌허혈 발작 환자에 대해 뇌혈류 재건술을 시행한다. 여기에는 직접적으로 우회로를 만드는 술식(천측두동맥-중대뇌동맥 문합술이 일반적)과, 간접적으로 우회로를 만드는 술식(뇌 표면에 근막이나 뒤집은 경막, 골막 등을 깔아 혈관 신생을 기대) 및 양자를 병용하는 술식이 있다. 한편, 성인에게 많은 출혈 발증 환자에 대해 뇌혈류 재건술을 실시할지 여부는 현재 일본에서 Japan Adult Moyamoya Trial (JAM trial)이 진행 중이며, 이 결과를 기다리고 있다.

소아의 급속 진행 사례에서는 심각한 지능 장애가 후유증으로 남는 경우가 많다. 성인 사례에서는 뇌출혈을 일으킨 후 재출혈로 사망률이 높다. 그러나 최근 바이패스 수술을 시행하여 재출혈을 예방하는 것이 증명되었다.[33]

7. 역학

모야모야병의 약 10%는 가족성으로, 특정 유전자 돌연변이로 인해 발생한다. 관련 유전자와 염색체 위치는 다음과 같다.

- 모야모야병 2형(MYMY2; 607151): 염색체 17q25, RNF213(613768) 유전자

- 모야모야병 5형(MYMY5; 614042): 염색체 10q23.3, ACTA2(102620) 유전자

- 모야모야병 6형(MYMY6; 615750): 염색체 4q32, GUCY1A3(139396) 유전자 (이완불능증 동반)

- 기타 유전자좌: 염색체 3p (MYMY1), 염색체 8q23 (MYMY3; 608796), 염색체 17q25.3 (모야모야병, 저신장증, 생식선 저하증, 안면 기형을 특징으로 하는 X 염색체 연관 열성 증후군)

다운 증후군, 겸형 적혈구 빈혈증, 제1형 신경섬유종증, 선천성 심장 질환, 섬유근성형성이상, 활성 단백질 C 저항성, 두부외상 등을 가진 환자들은 모야모야 증후군을 일으킬 가능성이 있다.[48]

감수성 유전자 RNF213의 다형성 p.R4810K는 약 1만 5천 년 전 아시아 대륙의 조상에게서 모야모야병 감수성 변이가 일어났다고 여겨지며, 아시아, 특히 중국, 한국, 일본인에게 많이 확인되며[31], 그중에서도 일본이 환자 수가 가장 많다. 구미·백인 집단에서는 원인이 되는 p.R4810K가 확인되지 않아 발생 빈도가 극히 적다.

7. 1. 발생 빈도

일본에서는 대략 10만 명당 0.35명 꼴로 병이 보고된다.[46] 북아메리카에서는 주로 30~40대의 여성에게서 가장 많이 보고되지만, 유아나 아동기 시절에 증후군이 일어났다는 보고도 있다. 모야모야병을 앓는 여성들은 기본적으로 일과성 뇌허혈증이나 뇌출혈도 같이 발발해 오나 꼭 이런 증상들이 같이 동반하여 오는 것은 아니다. 하지만 이런 환자들은 뇌졸중 재발 확률이 높으며 일본의 환자와 비교했을 때 뚜렷한 기초 병리생리학적 임상 증상을 보인다.[47]모야모야병은 보통 남성보다 여성에게서 잘 일어나며, 환자 중 1/3이 남성이며 나머지 2/3가 여성이다.[49] 연간 발병률은 인구 10만 명당 0.35~0.5명으로 추정된다. 일본에서는 연간 약 400~500명 정도의 신규 환자가 등록되며, 2012년 시점에 15,177명의 의료 수급자 증명서 소지자가 있으며[26], 실제 발병자 수는 이보다 더 많을 것으로 추정된다. 남녀 비율은 1:1.7이며, 호발 연령은 5세와 30~40세의 2개의 피크를 보인다. 소아에서는 뇌 허혈 증상이 많은 반면, 성인에서는 출혈 발병이 많다. 약 15%에서 가족력이 있는 것으로 알려져 있다.

무증상으로 발견되는 경우는 전체의 3~16%[26]이며, 무증상형에서도 뇌졸중 위험이 연간 2~3% 있는 것으로 생각된다[26].

7. 2. 유병률

연간 발병률은 인구 10만 명당 0.35~0.5명으로 추정된다. 일본에서는 연간 약 400~500명 정도의 신규 환자가 등록되며, 2012년 시점에 15,177명의 의료 수급자 증명서 소지자가 있다.[26] 실제 발병자 수는 이보다 더 많을 것으로 추정된다. 남녀 비율은 1:1.7이며, 호발 연령은 5세와 30~40세의 두 연령대에서 많이 발생한다. 소아에서는 뇌 허혈 증상이 많은 반면, 성인에서는 출혈 발병이 많다. 약 15%에서 가족력이 있는 것으로 알려져 있다.무증상으로 발견되는 경우는 전체의 3~16%[26]이며, 무증상형에서도 뇌졸중 위험이 연간 2~3% 있는 것으로 생각된다.[26]

7. 3. 성별 및 연령별 특징

모야모야병은 남성보다 여성에게 더 흔하게 발생하며, 환자 중 약 3분의 2가 여성이다.[49] 일본에서는 10만 명당 0.35명 꼴로 병이 보고된다.[46] 북아메리카에서는 30~40대의 여성에게서 가장 많이 보고되지만, 유아나 아동기에 증상이 나타나는 경우도 있다.[47]일본에서 연간 발병률은 인구 10만 명당 0.35~0.5명으로 추정된다. 2012년에는 15,177명의 모야모야병 환자가 의료 수급자 증명서를 소지하고 있었으며,[26] 실제 환자 수는 이보다 더 많을 것으로 추정된다. 남녀 비율은 1:1.7로 여성이 더 많으며, 발병률이 높은 연령대는 5세와 30~40세이다. 소아는 뇌 허혈 증상이 많은 반면, 성인은 출혈 발병이 많은 경향을 보인다. 약 15%에서 가족력이 있는 것으로 알려져 있다.[26]

무증상으로 발견되는 경우는 전체의 3~16%[26]이며, 무증상인 경우에도 뇌졸중 위험이 연간 2~3% 정도 있는 것으로 알려져 있다.[26]

7. 4. 지역별 특징

RNF213의 다형성 p.R4810K는 약 1만 5천 년 전 아시아 대륙의 조상에게서 모야모야병 감수성 변이가 일어났다고 여겨지며, 중국, 한국, 일본인에게 많이 확인되는 질환[31]이며, 그중에서도 일본이 환자 수가 가장 많다. 구미·백인 집단에서는 원인이 되는 p.R4810K가 확인되지 않아 발생 빈도가 극히 적다.7. 5. 유전적 특징

모야모야병의 사례 중 약 10%는 가족력이 있으며, 특정 유전자 돌연변이에 의해 발생한다.- 모야모야병 2형(MYMY2; 607151): 염색체 17q25에 위치한 RNF213(613768) 유전자 돌연변이가 원인이다.[46]

- 모야모야병 5형(MYMY5; 614042): 염색체 10q23.3에 위치한 ACTA2(102620) 유전자 변이가 원인이다.

- 모야모야병 6형(MYMY6; 615750): 염색체 4q32에 위치한 GUCY1A3(139396) 유전자 돌연변이가 원인이며, 이완불능증을 동반한다.

- 기타: 염색체 3p (MYMY1), 염색체 8q23 (MYMY3; 608796), 염색체 17q25.3 (MYMY4; 300845)에도 유전자좌가 있다. MYMY4는 모야모야병, 저신장증, 생식선 저하증, 안면 기형을 특징으로 하는 X 염색체 연관 열성 증후군이다.

일본에서는 10만 명당 0.35명꼴로 발병하며,[46] 북미에서는 30~40대 여성에게서 가장 많이 나타나지만, 유아나 아동기에 발병하는 경우도 있다. 모야모야병 환자들은 일과성 뇌허혈 발작이나 뇌출혈을 겪는 경우가 많지만, 반드시 동반되는 것은 아니다. 이들은 뇌졸중 재발 위험이 높으며, 일본 환자와 다른 기초 병리생리학적 임상 증상을 보인다.[47]

모야모야병은 다운 증후군, 겸형 적혈구 빈혈증, 제1형 신경섬유종증, 선천성 심장 질환, 섬유근성형성이상, 활성 단백질 C 저항성, 두부외상 등과 연관되어 발생할 수 있다.[48] 남성보다 여성에게 더 흔하며, 환자의 약 2/3가 여성이다.[49]

감수성 유전자 RNF213의 다형성 p.R4810K는 약 1만 5천 년 전 아시아 대륙의 조상에게서 나타난 모야모야병 감수성 변이로 추정되며, 아시아, 특히 한국, 중국, 일본에서 많이 확인된다.[31] 일본에서 환자 수가 가장 많으며, 서구·백인 집단에서는 p.R4810K가 확인되지 않아 발생 빈도가 매우 낮다.

8. 합병증

소아는 지능 장애, 성인은 뇌출혈이 나타날 수 있다.

9. 예방

모야모야병의 예방을 위해서는 DNA 지문 감정을 통해 조기에 수술 적응 여부를 판단하는 것이 중요하다. 또한, 편두통이나 뇌전증으로 오인될 수 있으므로, 반복적인 두통이나 경련 발작이 있을 때는 MRA, 3D-CTA, 뇌혈관 촬영 등의 정밀 검사를 고려해야 한다. 격렬한 운동은 뇌허혈이나 뇌출혈을 유발할 수 있으므로 피하는 것이 좋다.[32]

9. 1. 1차 예방

DNA 지문 감정을 통해, 조기에 수술 적응 여부를 판단하는 지표(유전자 마커) 유무를 확인하는 것이 가장 효과적이라고 알려져 있다.[32] 현재 밝혀진 유전자 마커는 R213 유전자의 다형성인 c.14576G>A이다. 이 다형성을 가지고 있는 경우 모야모야병 발생 위험은 일반적인 경우보다 259배 높다. 또한, 이 다형성은 모야모야병의 발생 시기도 예측할 수 있는 유전자 마커이다. c.14576G>A가 동형 접합체인 경우 예상 발병 시기는 3세 전후, 이형 접합체인 경우는 7세 전후, 둘 다 아닌 야생형인 경우는 8세 전후이다. (동형 접합체: 부모로부터 물려받은 각 유전자좌 모두에 동일한 변이가 있는 상태. 이형 접합체: 부모로부터 물려받은 유전자좌 중 한쪽에만 변이가 있는 상태. 야생형: 정상적인 기능을 하는 것. 자세한 내용은 대립 유전자 항목 참조).9. 2. 2차 예방

편두통이나 뇌전증으로 간과되는 사례가 많으므로, 반복적인 두통이나 경련 발작이 있는 경우에는 모야모야병을 의심하고, MRA나 3D-CTA, 경우에 따라 뇌혈관 촬영을 고려한다.9. 3. 3차 예방

격렬한 운동은 뇌허혈이나 뇌출혈을 유발할 수 있으므로, 가급적 피해야 한다.10. 사회적 지원

대한민국에서 모야모야병은 사회 보장 제도상 특정 질환(난치병)에 해당한다. 따라서 환자는 일정한 절차를 거쳐 모야모야병임을 소관청으로부터 인정받으면 증상, 소득 계층, 거주지 제도에 따라 일정한 사회 보장을 받을 수 있다.[1]

1973년 4월 17일, 후생노동성은 "특정 질환 치료 연구 사업에 관하여"(위생발 제242호 후생성 공중위생국장 통지)를 공포했고, 1982년에 모야모야병이 난치병으로 등록되었다. 이 행정 통지를 법적 근거로 하여 특정 질환 의료 수급자증 교부 신청서를 주치의가 작성하여 보건소 등에 제출함으로써 특정 질환 치료 연구 사업의 인정 기준 심사를 받을 수 있다. 소관청에서 모야모야병으로 인정되면 특정 질환 의료 수급자증이 교부된다.[1]

특정 질환 의료 수급자증을 의료기관에 제시하고 모야모야병 치료를 받으면 소득 계층에 따른 입원비, 외래비 등의 본인 부담 월액 한도액이 인정되어 경제적 부담이 경감된다. 또한, 난치병 환자에 대한 복지 수당(위로금)이 지급되는 조례("난치병 환자 위로금 지급 조례", "난치병 환자 복지 수당 조례" 등으로 칭함)를 가진 시구정촌의 주민이라면 해당 시구정촌이 정하는 제도에 따라 지급받을 수 있다.[1]

참조

[1]

웹사이트

Moyamoya disease

https://www.mayoclin[...]

2023-03-15

[2]

논문

Moyamoya Disease and Moyamoya Syndrome

[3]

논문

Moyamoya: Defining current knowledge gaps

[4]

논문

Regional differences in incidence and patient characteristics of moyamoya disease: a systematic review.

2012-05

[5]

논문

Moyamoya Disease in China

[6]

웹사이트

Online Mendelian Inheritance in Man

https://omim.org/ent[...]

[7]

논문

Moyamoya: An Update and Review

[8]

논문

Epidemiological features of moyamoya disease in Japan: findings from a nationwide survey

[9]

논문

Epidemiological features of moyamoya disease in Japan: findings from a nationwide survey

[10]

논문

Moyamoya disease: case report and literature review

[11]

논문

Prevalence and clinicoepidemiological features of moyamoya disease in Japan: findings from a nationwide epidemiological survey

[12]

논문

RNF213 polymorphism and moyamoya disease: A systematic review and meta-analysis

[13]

웹사이트

Moyamoya disease

https://ghr.nlm.nih.[...]

2019-05-06

[14]

논문

Moyamoya Disease: A Review of Clinical Research

http://ousar.lib.oka[...]

2016-08

[15]

논문

Moyamoya Arteriopathy

[16]

비디오

Moyamoya disease program: Moyamoya treatment videos

http://www.childrens[...]

Boston Children's Hospital

[17]

웹사이트

A Puff of Smoke by Sarah Lippett review – growing pains

https://www.theguard[...]

2019-10-15

[18]

웹사이트

Best comics and graphic novels of 2019

https://www.theguard[...]

2019-11-30

[19]

논문

Moyamoya Biomarkers

[20]

논문

Adult Moyamoya Disease and Syndrome: Current Perspectives and Future Directions: A Scientific Statement From the American Heart Association/ American Stroke Association

2023-10

[21]

논문

Comparative analysis of serum proteomes of moyamoya disease and normal controls

[22]

논문

Apolipoprotein CIII Induces Expression of Vascular Cell Adhesion Molecule-1 in Vascular Endothelial Cells and Increases Adhesion of Monocytic Cells

[23]

논문

Perioperative complications and long-term outcomes after bypasses in adults with moyamoya disease: a systematic review and meta-analysis

2016-08

[24]

논문

Simultaneous unilateral moyamoya disease and ipsilateral dural arteriovenous fistula: case report

2008-06

[25]

논문

The mechanobiological theory: a unifying hypothesis on the pathogenesis of moyamoya disease based on a systematic review

https://thejns.org/f[...]

2021-09-01

[26]

보고서

特定疾患概要、診断基準等 22 もやもや病

https://www.mhlw.go.[...]

2015-05-15

[27]

웹사이트

Moyamoya disease

http://dictionary.ca[...]

[28]

회의록

第186回国会参議院厚生労働委員会会議録第15号

https://kokkai.ndl.g[...]

参議院

2014-05-20

[29]

웹사이트

もやもや病感受性遺伝子の特定とその機能についての発見

http://www.kyoto-u.a[...]

京都大学

2011-07-21

[30]

웹사이트

もやもや病の責任遺伝子が脂肪代謝の制御因子であったことを発見

https://www.kyoto-su[...]

京都産業大学

2019-02-01

[31]

논문

もやもや病の病態,診断と治療 -最近の知見と今後の課題-

[32]

웹사이트

横浜市立大学学術院医学群の松本教授ら研究グループが、重症型もやもや病の遺伝マーカーを発見!

http://www.yokohama-[...]

横浜市立大学

2012-03-02

[33]

웹사이트

対象疾患案内(もやもや病)

http://www.ns.med.ky[...]

九州大学大学院医学研究院脳神経外科

[34]

웹사이트

脳底部に異常血管網を示す疾患群をめぐって

https://web.archive.[...]

大阪市立総合医療センター脳神経外科 小宮山雅樹

[35]

문서

日本脳神経外科学会 学術総会歴代会長ならびに開催地

https://jns-official[...]

日本脳神経外科学会

[36]

문서

頭蓋内に異常血管網を示す疾患 - Willis動 脈輪閉塞症 -

医学書院

[37]

뉴스

「少女救おう」レバノンから招き手術へ--仙台のNPOが募金活動

毎日新聞

2005-06-24

[38]

웹사이트

Cerebrovascular "Moyamoya" Disease: Disease Showing Abnormal Net-Like Vessels in Base of Brain

http://archneur.jama[...]

1969

[39]

저널

1.ウィリス動脈輪閉塞症(もやもや病)

https://doi.org/10.2[...]

2002

[40]

웹사이트

特定疾患治療研究事業対象疾患一覧表(56疾患)

http://www.nanbyou.o[...]

難病情報センター

[41]

웹사이트

平成14年度 社会保障部便り No.1

http://www.tottori.m[...]

鳥取県医師会

2002-06-20

[42]

웹사이트

Ⅲ 地域ケアシステムの充実

http://www.fukushiho[...]

東京都福祉保健局

[43]

웹사이트

各疾患の解説 50音順索引 ア行

http://www.nanbyou.o[...]

難病情報センター

[44]

웹사이트

Moyamoya Disease and Moyamoya Syndrome

http://content.nejm.[...]

2009-03-19

[45]

저널

Moyamoya: defining current knowledge gaps

2015

[46]

저널

Epidemiological features of moyamoya disease in Japan: findings from a nationwide survey

1997

[47]

저널

Epidemiological features of moyamoya disease in Japan: findings from a nationwide survey

2006

[48]

저널

Moyamoya disease: case report and literature review

2009

[49]

저널

Prevalence and clinicoepidemiological features of moyamoya disease in Japan: findings from a nationwide epidemiological survey

http://stroke.ahajou[...]

2008

[50]

저널

Regional differences in incidence and patient characteristics of moyamoya disease: a systematic review.

2012-05

[51]

저널

Moyamoya disease in China: its clinical features and outcomes.

2011-10

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com