본성

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

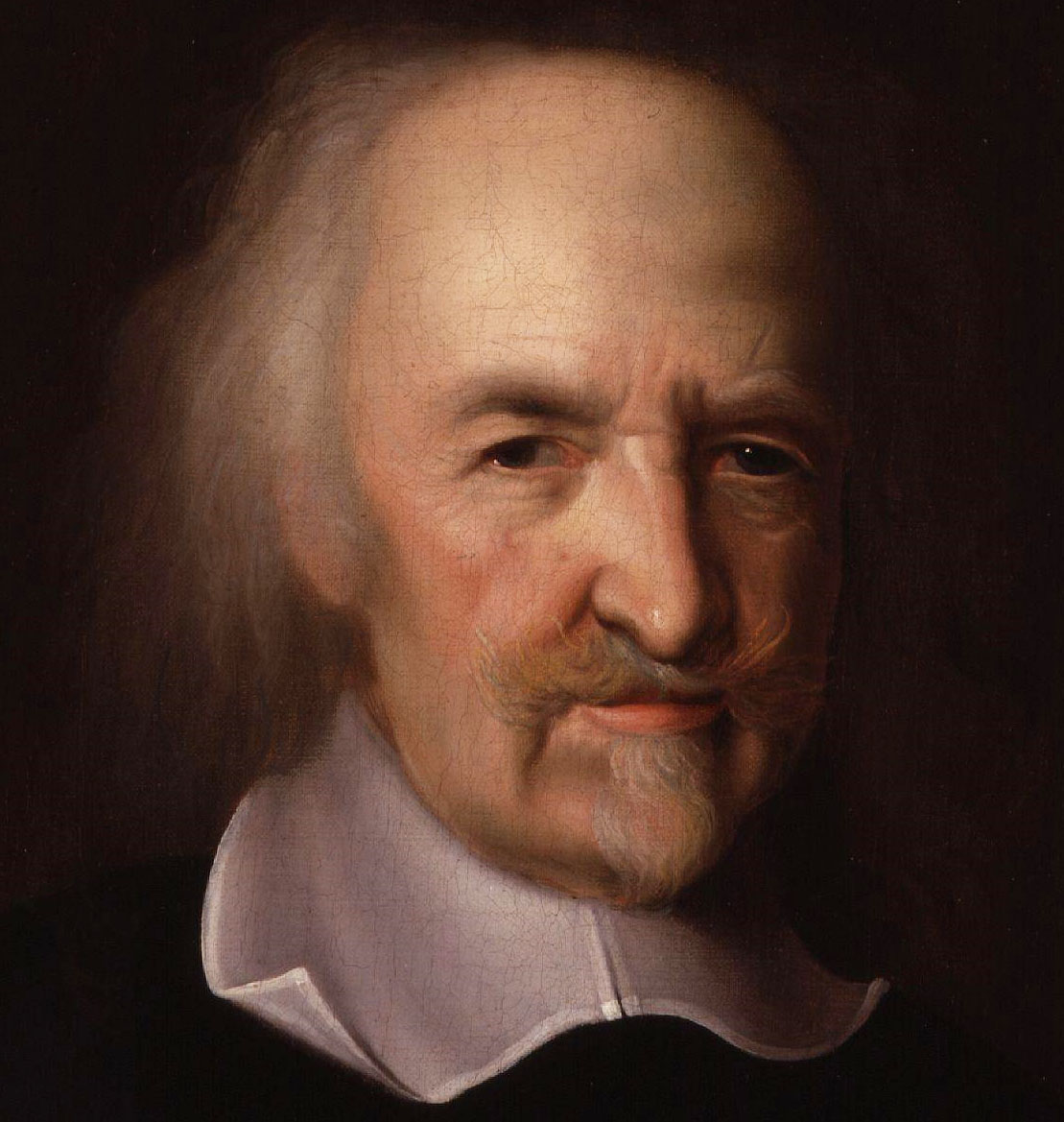

"본성"은 고대 철학에서 자연을 탐구하는 개념으로, 아리스토텔레스는 자연을 운동과 정지의 근원으로 정의하고 4원인설을 통해 설명했다. 동양 철학, 특히 인도 철학에서는 자이나교, 아지냐나, 불교 등 다양한 학파가 자연에 대한 독자적인 관점을 제시하며, 인간의 본성과 실존에 대한 형이상학적 질문을 던졌다. 근대 과학의 발전과 함께 프랜시스 베이컨은 아리스토텔레스의 형이상학적 접근을 비판하며 자연 법칙 탐구의 중요성을 강조했고, 토마스 홉스는 자연법을 인간의 삶에 적용하려 했다. 현대 과학은 형이상학 없이 자연을 연구할 수 있다는 주장이 제기되었지만, 여전히 논쟁의 대상이며, 한국 철학에서도 불교, 유교, 실학 등을 통해 자연과 인간의 관계에 대한 다양한 논의가 이루어졌다.

더 읽어볼만한 페이지

- 도교 사상 - 음양오행설

음양오행설은 고대 중국에서 시작되어 동아시아 문화에 큰 영향을 미친 이론으로, 음과 양의 상호 작용과 오행(목, 화, 토, 금, 수)의 상생·상극 관계를 통해 만물의 생성과 소멸, 시간과 공간을 설명한다. - 도교 사상 - 무위

무위는 도가 철학의 핵심 개념으로 인위적인 행위를 지양하고 자연의 흐름에 따르는 삶의 태도를 의미하며, 도덕경과 장자에 나타나는 경향이 다르고 유가와 법가에서도 각기 다른 방식으로 활용되었으나 현대에는 다양한 해석과 비판이 공존한다. - 동양 철학 - 태극

태극은 만물의 근원이자 음양의 기원으로 여겨지는 중국 사상의 개념으로, 우주 생성론의 핵심이며 한국 문화의 중요한 상징이다. - 동양 철학 - 이슬람 철학

이슬람 철학은 이슬람 세계에서 그리스 철학, 이슬람 신학, 인도 및 페르시아 철학을 바탕으로 발전했으며, 칼람과 팔사파의 두 흐름 속에서 이븐 시나, 이븐 루시드 같은 철학자들을 배출하며 종교, 신비주의, 유럽 철학에 영향을 주었고 동서로 나뉘어 현대까지 이어지고 있다. - 유교 이론 - 효

효는 동아시아 문화권에서 부모에 대한 공경과 순종을 의미하는 중요한 가치로, 유교에서는 내면적인 태도로 강조되어 사회 질서를 유지하는 근본 원리로 여겨졌으며, 시대와 사회에 따라 다양한 해석과 실천 양상을 보인다. - 유교 이론 - 삼강오륜

삼강오륜은 유교 윤리의 핵심으로, 군신, 부자, 부부의 삼강과 부자유친, 군신유의, 부부유별, 장유유서, 붕우유신의 오륜을 통해 인간관계의 기본 도덕 원칙을 제시한다.

2. 고대 철학에서의 자연

고대 철학에서 자연은 중요한 주제였으며, 동서양에서 다양한 관점으로 다루어졌다.

2. 1. 서양 철학

서양 철학에서 자연(nature)이라는 개념은 고대 그리스에서 시작되었으며, 특히 아리스토텔레스 철학에서 중요한 위치를 차지한다. 레오 스트라우스에 따르면, 서양 철학의 시작은 "자연의 발견 또는 발명"과 관련이 있으며, "자연에 의한" 것은 "관습에 의한" 것과 대조된다.[3] 이러한 자연 개념은 현대 서양 사상에서 강력한 전통으로 남아있으며, 과학은 자연에 대한 성찰, 기술은 이를 모방하려는 시도로 여겨진다.[4]아리스토텔레스는 인과 관계에 관한 가르침에서 4원인설을 제시했고, 이는 서양 철학의 표준이 되었다. 특히 형상인과 목적론은 형이상학의 필수적인 부분으로 여겨졌다. 아리스토텔레스는 자연을 단순히 운동하는 물질보다 더 높은 수준으로 취급했다. 그는 "개별적인 사물 외에 아무것도 존재하지 않는다면, 아무것도 이해할 수 없게 될 것이다."라고 말하며, 사람들이 사물을 아는 것이 가능한 방식에 대한 교리를 제시했다.[7]

아리스토텔레스는 그의 저서 《물리학》에서 자연을 "본질적으로 그것에 속한 것에서 운동하고 정지하는 근원 또는 원인"으로 정의하며,[1] 자연물과 인공물을 구별했다. 또한, 형이상학 1014b-1015a에서 자연에 대한 다양한 의미를 설명했다.[8]

이러한 유형의 이론은 고전 철학 내 논쟁에서 지나치게 단순화된 편향을 나타냈다는 주장도 있지만, 네 가지 원인 이론은 중세 시대의 모든 고급 교육에서 표준적인 부분이 되었다.

2. 1. 1. 아리스토텔레스의 자연 개념

아리스토텔레스는 그의 저서 《물리학》에서 자연을 "본질적으로 그것에 속한 것에서 운동하고 정지하는 근원 또는 원인"으로 정의한다.[1] 다시 말해, 자연은 자연적인 원재료 내의 원리로서, 멈추지 않는 한 특정한 방식으로 변화하거나 정지하려는 경향의 근원이다. 예를 들어 돌은 멈추지 않으면 아래로 떨어진다.레오 스트라우스에 따르면,[3] 서양 철학의 시작은 "자연의 발견 또는 발명"과 관련이 있으며, 이는 "관습" 또는 "방식"과 같은 개념과 대조된다.

아리스토텔레스는 자연물을 인간의 기술로 만들어진 인공물과 구별했다. 자연물은 내재적인 변화의 원리를 가지고 있지만, 인공물은 그렇지 않다. (침대의 원재료는 침대가 될 경향이 없다.) 아리스토텔레스의 4원인설에 따르면, 자연이라는 단어는 물질 원인의 타고난 잠재력과, 물질이 자연적으로 되려는 형상 모두에 적용된다.[2]

아리스토텔레스는 인과 관계에 대한 가르침에서 네 가지 유형의 원인을 제시했다.

- '''질료인'''은 "원재료"이다. 즉, 변화를 겪는 물질이다. 예를 들어 조각상이 조각상인 이유 중 하나는 청동이라는 점이다.

- '''작용인'''은 다른 것의 움직임으로, 사물을 변화시킨다. 예를 들어, 정이 돌을 치면 조각이 떨어져 나간다.

- '''형상인'''은 사물이 발전하는 템플릿 역할을 하는 형상 또는 아이디어이다. 예를 들어, "인간 본성"이라고 불리는 것에 의해 부분적으로 결정되는 방식으로 아이가 발달한다고 말할 수 있다.

- '''목적론'''은 어떤 것이 지향하는 목표이다. 예를 들어, 인간은 아리스토텔레스가 니코마코스 윤리학의 첫머리에서 말하는 것처럼, 선으로 인식되는 것을 목표로 한다.

형상인과 목적론은 형이상학의 필수적인 부분이다. 즉, 자연을 넘어 자연 자체를 설명하려는 시도이다. 실제로, 그것들은 인간이 만든 것이 아닌 것들을 포함하여 모든 것의 인과 관계에 관련된 인간과 같은 의식을 암시한다. 자연 자체는 목표를 가진 것으로 여겨진다.[6]

아리스토텔레스는 유기체와 다른 자연 전체를 단순히 운동하는 물질보다 더 높은 수준으로 취급했다. 형상인과 목적론에 대한 아리스토텔레스의 주장은 사람들이 사물을 아는 것이 가능한 방식에 대한 교리와 관련이 있다. "개별적인 사물 외에 아무것도 존재하지 않는다면, 아무것도 이해할 수 없게 될 것이다. 모든 것이 감각적이 될 것이며, 아무것도 알 수 없을 것이다. - 감각적 지각이 지식이라고 주장하지 않는 한".[7]

2. 2. 동양 철학

동양 철학에서는 본성에 대한 다양한 관점을 제시하며, 각 전통은 고유한 방식으로 본성을 이해하고 설명한다.- '''중국''': 유교는 인간의 본성이 하늘( ''Tiān'' 天)에 근원을 두고 있으며, 인간관계와 사회 질서 속에서 발현된다고 보았다. 공자는 하늘을 신비롭게 여겼으며, 인간의 도덕성이 하늘의 뜻을 따르는 것이라고 생각했다. 도교는 도를 통해 자연의 섭리와 조화를 강조했다. 노자와 장자는 인위적인 것을 버리고 자연스러운 삶을 추구해야 한다고 주장했다.

- '''인도''': 인도 철학은 다양한 학파에서 본성에 대한 논의를 전개했다.

- '''한국''': 불교에서는 원효, 의상, 지눌 등의 사상가들이 인간과 자연의 관계에 대한 독특한 관점을 제시했다. 특히 의상은 화엄사상을 통해 자연과 인간의 조화를 강조했다. 조선 시대 성리학에서는 이황, 이이 등이 자연의 이치를 탐구하고 인간의 삶에 적용하여 이상적인 사회를 건설하고자 했다. 실학 사상가들인 이익, 박지원, 정약용 등은 자연 현상을 관찰하고 실험하며, 이를 통해 농업 기술을 발전시키고 백성들의 삶을 개선하는 데 기여했다. 동학의 최제우는 인간과 자연의 평등을 강조하며, 모든 생명체가 존엄하다는 사상을 제시했다.

2. 2. 1. 인도 철학

자이나교 철학은 존재와 실존의 근거, 우주와 그 구성 요소의 본질, 속박의 본질과 해탈을 달성하는 수단을 설명하려고 시도한다.[10] 자이나교는 영혼의 개별적인 본질과 개인의 결정에 대한 개인적인 책임을 강조하며, 자립과 개인의 노력만이 개인의 해탈에 책임이 있다고 주장한다.[11]아지냐나는 급진적인 인도 회의주의의 스라마나 학파였으며 초기 불교와 자이나교의 경쟁자였다. 그들은 형이상학적 본질에 대한 지식을 얻거나 철학적 명제의 진리값을 확인할 수 없다고 주장했다.[12] 설령 지식이 가능하다 하더라도 그것은 최종적인 구원에 쓸모없고 불리하다고 보았다. 그들은 스스로 긍정적인 교리를 전파하지 않고 반박을 전문으로 하는 궤변론자로 여겨졌다. 회의적인 작품인 "Tattvopaplavasiṃha"("모든 범주를 삼키는 사자"/"모든 원칙의 전복")의 저자인 자야라시 바타는 중요한 아지냐나 철학자로 여겨져 왔다.[13]

찬도기야 우파니샤드에서 아루니는 현실과 진리의 본질에 관한 형이상학적 질문을 던지고, 끊임없는 변화를 관찰하며, 영원하고 변치 않는 무언가가 있는지 묻는다. 이러한 질문들로부터, 그는 아들과의 대화 속에 아트만 (영혼, 자아)과 보편적 자아의 개념을 제시한다.[14][15]

아슈타바크라에게 기인하는 아슈타바크라 기타는 실존의 형이상학적 본질과 개인적 자유의 의미를 탐구하며, 단 하나의 최고 실재(브라만)가 존재하며, 우주 전체가 이 실재의 하나이며 표현이며, 모든 것이 상호 연결되어 있고, 모든 자아(아트만, 영혼)가 그 하나의 일부이며, 개인적 자유는 종착점이 아니라 주어지고 타고난 시작점이라는 테제를 제시한다.[16]

발미키에게 기인하는 요가 바시스타의 첫 번째 책은 라마가 삶의 본질, 인간의 고통, 세상에 대한 경멸에 대해 느끼는 좌절감을 제시한다.[17] 두 번째 책은 라마라는 인물을 통해 해탈에 대한 열망과 그러한 해탈을 추구하는 사람들의 본질을 묘사한다.[17] 네 번째 책은 수많은 이야기와 함께 세상의 본질과 많은 비이원론적 아이디어를 묘사한다.[17][18] 그것은 자유 의지와 인간의 창조적 힘을 강조한다.[17][19]

고대 미맘사의 주요 관심사는 인식론(''pramana'')이었는데, 이는 지식에 대한 신뢰할 수 있는 수단이 무엇인가에 대한 것이었다. 미맘사 학자들은 "인간은 어떻게 배우거나 알게 되는가, 무엇을 아는가"뿐만 아니라 모든 지식의 본질이 본질적으로 순환적인지, 기초주의와 같은 사람들이 모든 "정당화된 믿음"과 지식 체계의 타당성을 비판하는 것이 그들이 비판하는 바로 그 전제의 결함 있는 추정을 하는 것인지, 그리고 베다와 같은 달마 텍스트를 올바르게 해석하고 잘못 해석하는 것을 피하는 방법에 대해서도 논쟁했다.[20] 미맘사 학자들에게 비경험적 지식의 본질과 인간의 수단은 확실성을 증명할 수 없고, 어떤 경우에는 지식 주장을 반증할 수 있을 뿐이다.[20]

불교 철학의 주요 관심사는 soteriological이며, 이는 dukkha (불안)로부터의 자유로 정의된다.[21] 사물의 참된 본질에 대한 무지가 고통의 근원 중 하나로 여겨지기 때문에, 불교 사상가들은 인식론 및 이성의 사용과 관련된 철학적 질문에 관심을 가졌다.[22] ''Dukkha''는 "만족시킬 수 없는",[23] "모든 조건 지어진 현상의 불만족스러운 본질과 일반적인 불안정성" 또는 "고통스러운"으로 번역될 수 있다.[24][25] ''Prajñā''는 실존의 참된 본질에 대한 통찰력 또는 지식이다. 불교 전통은 무지 (avidyā), 즉 현실의 본질에 대한 근본적인 무지, 오해 또는 오인으로 ''dukkha''와 ''윤회''의 기본적인 원인 중 하나로 여긴다. 무지 또는 오해를 극복함으로써 사람은 깨달음을 얻고 해탈한다. 이 극복은 무상함과 현실의 비자아적 본질에 대한 각성을 포함하며,[26][27] 이는 집착의 대상에 대한 무관심을 발전시키고 존재를 ''dukkha''와 ''saṃsāra''로부터 해방시킨다.[28][29] ''연기''는 "의존적 발생 또는 의존적 기원"이라고도 하며, 존재, 생성, 실존 및 궁극적 현실의 본질과 관계를 설명하는 불교 이론이다. 불교는 열반의 상태를 제외하고 독립적인 것은 아무것도 없다고 주장한다.[30] 모든 물리적 및 정신적 상태는 다른 기존 상태에 의존하며 그로부터 발생하고, 다시 그로부터 다른 의존적 상태가 발생하며 그들은 소멸된다.[31]

2. 2. 2. 동아시아 철학

유교는 인간의 일상적인 활동, 특히 인간 관계를 신성함의 표현으로 간주한다.[32] 이는 하늘( ''Tiān'' 天)에 초월적으로 기원을 두고 있는 인간의 도덕적 본성(''xìng'' 性)의 표현이며, 세상의 영(''shén'')에 대한 적절한 존중을 통해 드러난다.[33] 중국 사상의 핵심 개념인 ''Tiān'' (天)은 천상의 신, 하늘의 북극점과 회전하는 별,[34] 천으로부터 비롯된 현세의 본질과 법칙, "천지"(즉, "만물"), 인간의 통제를 벗어나는 경외심을 불러일으키는 힘을 의미한다.[35] 공자는 이 용어를 신비롭게 사용했다.[36] 이는 도교에서 말하는 ''도''(사물의 방식 또는 세계의 규칙성)[35]와 유사하며, 스테판 포이히트방은 이를 고대 그리스의 ''physis'' 개념(사물의 생성과 재생산, 그리고 도덕 질서로서의 "자연")과 동일시한다.[37] 포이히트방은 유교와 도교의 차이점이 주로 전자는 인간 사회에서 하늘의 별의 질서를 실현하는 데 초점을 맞추는 반면, 후자는 자연에서 자발적으로 발생하는 도를 관조하는 데 초점을 맞춘다는 사실에 있다고 설명한다.[37]2. 2. 3. 한국 철학

한국의 철학은 불교, 유교, 동학 등 다양한 전통을 바탕으로 자연에 대한 깊이 있는 논의를 이어왔다.원효, 의상, 지눌 등은 한국 불교를 대표하는 사상가들로, 이들은 자연과 인간의 관계에 대한 독특한 관점을 제시하며 한국 철학의 지평을 넓혔다. 특히 의상은 화엄사상을 통해 자연과 인간의 조화를 강조했다.

조선 시대에는 이황, 이이 등 성리학자들이 자연과 인간의 조화를 중시하는 사상을 발전시켰다. 이들은 자연의 이치를 탐구하고, 이를 인간의 삶에 적용하여 이상적인 사회를 건설하고자 했다.

실학 사상가들은 자연에 대한 과학적 탐구를 통해 실생활에 유용한 지식을 얻고자 했다. 이익, 박지원, 정약용 등은 자연 현상을 관찰하고 실험하며, 이를 통해 농업 기술을 발전시키고 백성들의 삶을 개선하는 데 기여했다.

최제우가 창시한 동학은 인간과 자연의 평등을 강조하며, 모든 생명체가 존엄하다는 사상을 제시했다. 이는 한국 사회에 큰 영향을 미쳤으며, 민주주의와 인권 사상의 발전에 기여했다.

3. 현대 과학과 자연

현대 과학은 프랜시스 베이컨의 영향으로 형이상학적 설명을 지양하고, 자연법칙을 탐구하는 방향으로 발전했다. 베이컨은 아리스토텔레스의 형상인을 거부하고, 물질적이고 작용적인 원인에 대한 탐구를 강조했다. 이러한 변화는 사물의 형태적 원인에 대한 과학적 탐구를 "자연법칙" 또는 "물리학 법칙"에 대한 탐구로 대체했다. 즉, 현대 과학은 모든 사물에 변화하지 않는 규칙성이 있다는 가정 하에 비물리적인 것에 대한 가설을 제한한다.

이러한 관점에서 인간의 본성 역시 다른 모든 것과 마찬가지로 동일한 일반적인 법칙을 따르는 것으로 간주된다. 이는 우연적 속성과 실질적 속성, 지식과 의견의 차이와 같은 형이상학적 구분을 피하려는 새로운 접근 방식 속에서 나타난다.

3. 1. 자연 법칙의 탐구

프랜시스 베이컨은 아리스토텔레스의 4원인설을 비판하며, 작용인과 자연법칙에 대한 탐구를 강조했다.[38] 그는 데모크리토스와 같이 "사물의 구조에 마음이나 이성을 가정하지 않은" 철학자들이 아리스토텔레스주의 때문에 무시당했다고 주장했다.[38] 베이컨은 그의 저서 《노붐 오르가눔》에서 우리가 가정해야 하는 유일한 본성은 열, 움직임 등이 작용하는 방식과 같은 "단순한" 것이라고 주장했다. 그는 본성을 추상하는 것보다 해부하는 것이 더 낫다고 보았으며, 물질, 그 형태, 그리고 그 형태의 변화, 그 자체의 작용, 그리고 이 작용 또는 운동의 법칙을 고찰하는 것이 중요하다고 생각했다.

베이컨의 제안에 따라, 사물의 형태적 원인에 대한 과학적 탐구는 "자연법칙" 또는 "물리학 법칙"에 대한 탐구로 대체되었다.

"자연 법칙"이라는 용어는 중세 아리스토텔레스주의에서 가져온 것이었다. 토마스 아퀴나스는 자연을 목적을 의식적으로 달성하도록 입법된 방식으로 법을 정의했지만,[39] 베이컨과 거의 동시대 인물인 휴고 그로티우스는 자연법을 "확실한 추론 과정을 통해 고정된 원리로부터 추론할 수 있는 규칙"으로 묘사했다.[40] 몽테스키외는 법을 "사물의 본성에서 파생되는 필요한 관계"로 묘사했다.[41]

토마스 홉스는 베이컨의 제안을 실행한 대표적인 인물 중 하나였다. 그는 그의 저서 《리바이어던》에서 "자연"을 "신이 세상을 만들고 다스리는 기술"로 정의하면서도, 베이컨식 접근 방식을 따랐다. 홉스는 데카르트처럼 생명 자체를 태엽 장치와 같은 방식으로 기계적이고 인과적인 것으로 묘사했다. 이러한 기반을 바탕으로 홉스는 "자연법"의 관점에서 정치와 인간의 삶에 대해 논했다. 베이컨과 홉스 등의 새로운 현대적 접근 방식에서 자연법은 인간의 법과는 매우 다르며, 단지 사물이 실제로 어떤지, 그리고 어떤 종류의 인간 행동이 가장 신뢰할 수 있는지를 나타낼 뿐이다.

3. 2. 형이상학 논쟁의 지속

이마누엘 칸트는 순수 이성 비판에서 "우리가 이러한 대상들을 그 자체로서의 사물로 알 수는 없지만, 적어도 그것들을 그 자체로서의 사물로 생각할 수 있는 입장에 있어야 한다. 그렇지 않다면, 나타나는 것이 없는 현상이라는 터무니없는 결론에 도달하게 될 것이다."라고 하며, 아리스토텔레스와 매우 유사한 방식으로 형이상학의 필요성을 표현했다.[1]칸트는 인간의 마음 자체가 자연을 넘어선 형이상학적인 특징을 가져야 한다고 주장한다. 특히, 인간의 마음이 자연을 이해할 수 있도록 하는, 소위 ''선험적'' 프로그래밍을 갖추고 있다고 주장했다.[2]

니체에서 리처드 로티에 이르기까지 많은 저술가들은 과학, 즉 자연 연구가 형이상학 없이 존재할 수 있으며, 또 그래야 한다고 주장했다.[3] 그러나 이러한 주장은 항상 논란의 대상이었다.[4] 베이컨과 흄과 같은 저자들은 "자연"이라는 단어를 사용할 때 형이상학이 내포된다는 것을 부인하지 않았지만, 이해하기 불가능해 보이는 것을 이해하려 주장하기보다는, 마키아벨리의 접근 방식을 따라 실제로 작동하는 것에 대해 이야기하려 했다.[5]

참조

[1]

서적

Physics

[2]

서적

Physics

[3]

서적

Progress or Return

Wayne State UP

[4]

서적

History of Political Philosophy

[5]

서적

Metaphysics

[6]

서적

Politics

[7]

서적

Metaphysics

[8]

논문

What does 'nature' mean?

Springer Nature

2020-00-00

[9]

서적

Odyssey

[10]

서적

Jainism

http://www.ibiblio.o[...]

Crest Publishing House

[11]

논문

Naked Ascetics in Southern Digambar Jainism

1989-06-00

[12]

서적

Early Buddhist Theory of Knowledge

George Allen & Unwin Ltd

[13]

서적

Astikshiromani Charvaka

Lokayat Prakashan

[14]

서적

A Comparative History of World Philosophy: From the Upanishads to Kant

https://books.google[...]

State University of New York Press

[15]

서적

A comparative history of world philosophy: from the Upanishads to Kant

State University of New York Press

[16]

서적

The Illustrated Encyclopedia of Hinduism: A-M

https://archive.org/[...]

The Rosen Publishing Group

[17]

서적

The Concise Yoga Vāsiṣṭha

https://books.google[...]

State University of New York Press

[18]

서적

The Concise Yoga Vāsiṣṭha

State University of New York Press

[19]

서적

A History of Indian Philosophy

Cambridge University Press

[20]

논문

Of Intrinsic Validity: A Study on the Relevance of Pūrva Mīmāṃsā

University of Hawai'i Press

[21]

서적

A history of Western thought: from ancient Greece to the twentieth century.

Routledge

[22]

서적

Buddhism as philosophy

[23]

웹사이트

The First Noble Truth

http://www.buddhanet[...]

[24]

서적

Buddhist Dictionary

Buddhist Publication Society

[25]

서적

A Companion to Buddhist Philosophy

John Wiley & Sons

[26]

서적

Buddhism: The Illustrated Guide

https://books.google[...]

Oxford University Press

[27]

서적

Buddhist Thought in India: Three Phases of Buddhist Philosophy

https://books.google[...]

Routledge

[28]

서적

Buddhism: Beliefs and Practices

https://books.google[...]

Sussex Academic Press

[29]

서적

Transitions and Transformations in the History of Religions: Essays in Honor of Joseph M. Kitagawa

https://books.google[...]

Brill Academic

[30]

서적

An Introduction to Buddhism: Teachings, History and Practices

https://archive.org/[...]

Cambridge University Press

[31]

서적

The Oxford Dictionary of World Religions

Oxford University Press

[32]

웹사이트

Confucianism as a Religious Tradition: Linguistic and Methodological Problems

http://www2.kenyon.e[...]

Kenyon College

[33]

서적

Confucianism: An Introduction

https://books.google[...]

I.B. Tauris

[34]

논문

In and Outside the Square: The Sky and the Power of Belief in Ancient China and the World, c. 4500 BC – AD 200

http://sino-platonic[...]

[35]

웹사이트

Confucian Key Terms – Tian 天

http://faculty.platt[...]

State University of New York at Plattsburgh

[36]

논문

The Civil Theology of Confucius' "Tian" Symbol

https://voegelinview[...]

2014-11-16

[37]

서적

Religions in the Modern World: Traditions and Transformations

Routledge

[38]

서적

Advancement of Learning

https://archive.org/[...]

[39]

서적

Summa Theologiae

[40]

서적

On the Law of War and Peace

[41]

서적

The Spirit of the Laws

[42]

서적

The Prince

[43]

웹사이트

본성(本性, nature, benxing)

https://terms.naver.[...]

서울대학교 철학사상연구소

2012-10-08

[44]

웹사이트

본성(nature, 本性)

https://terms.naver.[...]

2012-10-08

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com