효

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

효는 늙은이를 아들이 업고 있는 모습을 형상화한 한자에서 유래한 동아시아의 중요한 가치로, 젊은 세대가 노년 세대를 부양해야 함을 의미한다. 유교, 불교, 기독교 등 다양한 종교와 문화에서 중요하게 여겨지며, 특히 한국, 중국, 일본 등 동아시아 문화권에서 깊이 뿌리내리고 있다. 유교에서는 오륜의 기본 덕목으로 부모에 대한 무조건적인 의무를 강조하며, 불교에서는 부모에 대한 감사와 보은을, 기독교에서는 부모 공경을 중요한 가르침으로 여긴다. 현대 사회에서는 산업화, 도시화, 개인주의 확산으로 인해 효의 실천 방식이 변화하고 있으며, 노인 부양에 대한 사회적 책임이 강조되고 있다. 일부 국가에서는 노부모 부양 의무를 법률로 규정하기도 한다.

더 읽어볼만한 페이지

- 가족과 문화 - 이혼

이혼은 법적으로 유효한 혼인 관계를 당사자가 생존 중에 해소하는 것으로, 시대와 문화에 따라 방식과 사유가 다양하며 현대에는 협의이혼과 재판상 이혼 등의 방식이 존재하고 이혼 시 재산분할, 위자료, 자녀 양육권 등의 문제가 발생한다. - 가족과 문화 - 가족의식

가족의식은 가족 내 도덕적, 윤리적 원칙으로 전통적으로 가족 기능과 사회 구조 강화에 기여했으나, 사회 변화에 따라 재해석되고 정치적으로 가족주의 이데올로기의 기반이 되며, 서구 사회의 비전통적 가족 형태 증가, 아랍 문화권의 이슬람 교리 영향, 한국 사회의 유교적, 현대적 가치관 공존 등 다양한 양상을 보인다. - 유교 이론 - 본성

본성은 고대 철학에서 자연을 탐구하는 개념으로, 아리스토텔레스의 4원인설, 동양 철학의 다양한 학파, 근대 과학의 자연 법칙 탐구, 현대 과학의 논쟁, 한국 철학의 논의 등 시대를 거쳐 인간과 자연의 관계에 대한 형이상학적 질문을 던져왔다. - 유교 이론 - 삼강오륜

삼강오륜은 유교 윤리의 핵심으로, 군신, 부자, 부부의 삼강과 부자유친, 군신유의, 부부유별, 장유유서, 붕우유신의 오륜을 통해 인간관계의 기본 도덕 원칙을 제시한다. - 유학 사상 - 태극

태극은 만물의 근원이자 음양의 기원으로 여겨지는 중국 사상의 개념으로, 우주 생성론의 핵심이며 한국 문화의 중요한 상징이다. - 유학 사상 - 성선설

성선설은 인간의 본성이 선하다는 유교의 핵심 사상으로, 맹자는 사단을 근거로 인간 본성의 선함을 주장하며 수양을 통해 성인이 될 수 있다고 보았으나, 순자의 성악설과 대립하며 이후 다양한 해석과 논쟁을 거쳐 현대 사회에도 여러 분야에서 논의되고 있다.

2. 용어

孝|효중국어는 늙은 부모를 자식이 업고 있는 모습을 형상화한 한자에서 유래했다.[3] 한국어로는 '효'(孝)라고 발음하며, 영어로는 'Filial Piety'로 번역된다. 중국어로는 '샤오'(孝|xiào중국어)라고 하며, '샤오슌'(孝顺|xiào shùn중국어)은 존경과 순종을 모두 포함하는 의미로 사용된다.[4] 일본어로는 '오야코코'(親孝行|oyakōkō일본어)라고 하며, 부모에 대한 효행을 의미한다.[5]

효(孝)는 유교에서 모든 덕목의 근본이자 사회 질서 유지의 핵심 원리로 강조되는 개념이다. 공자는 효를 단순한 외적 행위가 아닌 내면적 존경과 사랑의 마음으로 정의했다. 효는 부모에 대한 봉양, 존경, 순종뿐만 아니라 가문을 빛내고 조상에게 제사를 지내는 것까지 포함한다.[2]

3. 유교에서의 효

유교의 효에 대한 가르침은 사서오경(대학, 중용, 논어, 맹자)과 효경, 예기 등 여러 문헌에서 찾아볼 수 있다. ''효경''에서 공자는 "효는 덕의 근본이며 철학의 기초"라고 말했으며,[2] 현대 철학자 펑유란은 효를 "전통 [중국] 사회의 이념적 기초"라고 묘사했다.[2]

공자는 효를 단순히 부모에 대한 외부적인 존경의 의례가 아니라 내면적인 태도로 보았다.[2] 효는 부모가 베푼 보살핌에 보답하고 조상에 대한 의무를 다하는 것을 포함한다.[2] 일부 현대 학자들은 효()가 인(仁)의 근원이라고 보지만, 다른 학자들은 인뿐만 아니라 의(義)와 예(禮)도 효의 근원으로 해석해야 한다고 주장한다.[2]

유교 윤리는 효를 선택 사항이 아닌 자녀의 무조건적인 의무로 여긴다. 부모와 자녀의 관계는 오륜 중 가장 기본적인 관계이며, 효는 형제애와 함께 유교 도덕의 근본 원리이다.[2] 효는 군주에 대한 신하의 충성, 아내의 남편에 대한 복종과 함께 질서 정연한 사회의 기초로 여겨졌다.[2]

효는 사회를 질서 있게 만드는 원리로 여겨지며, 효가 없으면 혼란이 지배할 것이라고 여겨진다. 효는 단순한 관습이 아닌 "피할 수 없는 자연의 사실"로 묘사되며, 부자 관계에서 자연스럽게 비롯되는 것으로 여겨진다.[2] 중국에서는 가족을 국가의 근본적인 단위로 여겼기 때문에 효가 중요하게 여겨졌다. 효의 미덕은 자녀가 부모에게 존경을 표하는 것이었지만, 확대 가족과 사회 전체에서 젊은 세대가 어른에게 어떻게 행동해야 하는지를 규제하기 위한 것이었다. 부모에 대한 헌신은 종종 국가에 대한 헌신과 연관되었으며, 효는 국가 시민을 형성하는 진실로 여겨졌다.[2]

동아시아에서 효의 기원은 조상 숭배에서 찾을 수 있으며, 이미 공자 이전 시대에도 나타난다. 금석문 발견, 예를 들어 거북 껍질이나 짐승 뼈에 새겨진 갑골문에는 효에 대한 언급이 있다.[2]

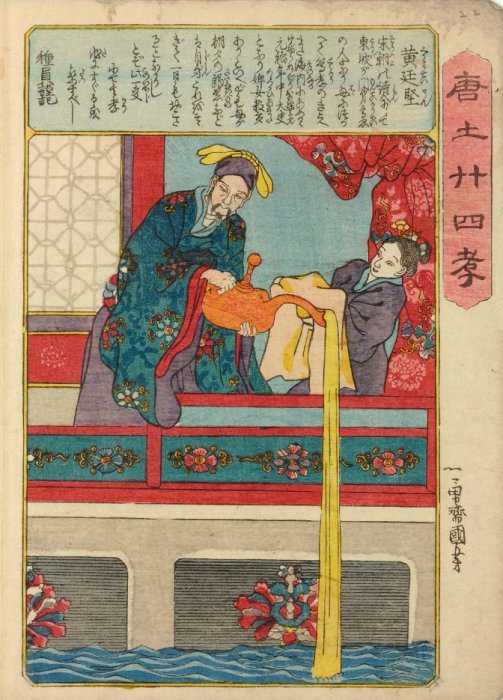

당나라 (6~10세기) 시대에는 효도를 행하지 않는 것은 불법으로 선언되었으며, 그보다 이른 한나라 (기원전 2세기~서기 3세기) 시대에는 참수형에 처해졌다.[2] 한나라 이후, 상례를 치르는 행위는 효도의 초석으로 여겨져 엄격하게 시행되고 강요되었다.[2] 초기 유교 시대에 효도의 원칙은 일본과 한국의 유학생들에 의해 각자의 조국으로 전해져 교육 시스템의 중심이 되었다.[2]

원나라 (13~14세기)의 몽골 통치 기간 동안 효도 실천은 쇠퇴하는 것으로 인식되었다. 명나라 (14~17세기) 시대에는 황제와 문인들이 효도의 관습을 부활시키려 했다.[2] 청나라 시대에 효는 강희제에 의해 재정의되었는데, 그는 관료들이 효자이기보다는 자신에게 충성하는 것이 더 중요하다고 생각했다.[2] 후기 제국 시대 중국에서는 가부장제와 이를 법으로 제정하는 것이 더욱 엄격해졌다.[2]

일본에서는, 후에 관학이 된 주자학 전래 이후, "효"보다 "충"을 중시하는 사상이 중심이 되었다.[7] 메이지 유신 이후에는 "충효일치"라는 슬로건 아래에서 효를 충의 부속 개념으로 하는 사상이 국가적으로 제창되었다.[7]

3. 1. 한국 유교와 효

조선 시대에는 효가 국가 이념으로 강조되면서, 효행을 장려하기 위한 다양한 정책이 시행되었다. 한국 유교는 중국 유교의 영향을 받아 효를 강조하면서도, 한국 고유의 가족 문화와 결합하여 독자적인 형태로 발전했다. 삼강오륜(三綱五倫)에서 부자유친(父子有親)은 부모와 자식 간의 사랑과 효를 강조하는 핵심 덕목이다. 현대 한국 사회에서도 효는 여전히 중요한 가치로 인식되지만, 개인주의와 핵가족화 등의 영향으로 전통적인 효의 실천 방식은 변화하고 있다.

3. 2. 효의 실천

유교 경전에서는 효의 구체적인 실천 방법으로 부모 봉양, 언행 공경, 장례와 제사 등을 제시한다.[6] 부모의 뜻을 따르고, 부모를 기쁘게 해 드리는 것이 효의 중요한 부분이다. 부모에게 잘못이 있을 때는 공손하게 간언(諫言)하는 것도 효의 한 형태로 간주된다.[7]

전통적인 문헌에 따르면, 효는 육체적 돌봄, 사랑, 봉사, 존경, 순종으로 구성된다.[7] 자녀는 부모에게 불명예를 안겨서는 안 된다.[7] ''예기''와 같은 유교 경전은 효를 실천하는 방법에 대한 세부 사항을 제공한다. 존경은 자녀가 부모에게 인사하는 방식, 부모에게 말하는 방식(사용하는 단어와 어조), 부모가 있는 방에 들어가고 나가는 방식, 좌석 배치 및 선물과 같은 세부적인 방식으로 구체화된다. 돌봄은 부모가 모든 면에서 편안하게 지내도록 하는 것을 의미하며, 여기에는 음식, 숙소, 의복, 위생 등이 포함되며, 기본적으로 부모로 하여금 "즐거운 것을 보고 듣게" 하고 걱정 없이 살도록 하는 것이다. 그러나 효의 가장 중요한 표현과 실천은 부모를 기리기 위해 거행되는 장례식과 애도 의식이었다.[7]

효는 부모에게 잘하고, 부모를 돌보고, 부모뿐만 아니라 집 밖에서도 좋은 행동을 하여 부모와 조상에게 좋은 이름을 가져다주는 것을 의미한다. 또한 직무를 잘 수행하는 것(가급적이면 부모의 염원을 충족시키기 위해 부모와 같은 직업을 갖는 것),[7] 조상에게 제사를 지내는 것, 반항하지 않는 것, 공손하고 예의 바르게 행동하는 것, 사랑, 존경, 지지를 보여주는 것, 부모를 섬기기 위해 집 근처에 있는 것, 예의를 보이는 것, 아들을 낳는 것, 형제 간의 우애를 지키는 것, 부모에게 도덕적 불의를 저지르지 않도록 설득하는 것을 포함하여 현명하게 조언하는 것, 부모의 병과 죽음에 대해 슬픔을 표현하는 것, 그리고 그들이 죽은 후 장례를 치르고 제사를 지내는 것을 의미한다.[7] 또한 효자는 가족의 공적인 명성을 높이고 부모의 애정을 소중히 여겨야 한다.[7]

맹무백이 공자에게 효를 묻자, "부모는 자식의 병을 걱정하는 것이다"라고 말했다(『논어』 위정). 즉, 건강하게 있는 것이 효도라고 말하고 있다.[7] 또한 문인 자유가 질문했을 때는 "요즘 세상에서는 봉양하는 것(눈에 보이는 형태의 봉사)을 효라고 하지만, 그렇다면 개나 말도 사람을 봉양한다(봉사한다). 공경하는 마음이 없다면, 어떻게 개와 말을 구별할 수 있겠는가"라고 대답했다.[7]

효를 지키는 행위인 '''친효'''(親孝行)가 높이 평가되었으며, 이를 실천하는 사람을 '''효자'''(孝子)라고 불렀다.[7] 효자로서 유명한 유교의 성인은 순이며, 공자의 제자 중에서는 증자가 효의 실천에 뛰어났다고 여겨진다. 증자는 『효경』의 저자로 여겨진다.[7]

군신 간의 덕목인 충과 때때로 어긋나는 일이 생기지만, 중국이나 조선에서는 대부분 "충"보다 "효"가 더 귀하게 여겨졌다.[7] 예를 들어, 도리에 어긋나는 행동을 하는 군주를 세 번 간언해도 듣지 않으면 군주 곁을 떠나야 하는 반면, 도리에 어긋나는 부모를 세 번 간언해도 듣지 않으면, 울며 참으며 따라야 했다. 유능한 신하가 자신의 부모의 상중에 출사한 것을 불효라고 책망받아 실각하는 일도 일어났다.[7]

효는 부모의 사후에도 일정 기간 영향을 미치는 것으로, 『논어』에는 "아버지의 방식을 3년간 바꾸지 않는 것이 효도이다"라고 기록되어 있다.[7]

4. 불교에서의 효

초기 불교 시대부터 불교 윤리의 중요한 측면이었던 효는, 중국 불교의 옹호 및 경전에서 필수적인 요소였다.[1] 니카야와 아가마 같은 초기 불교 경전에서는 효를 부모에 대한 감사에 보답하고, 좋은 업보 또는 공덕을 쌓으며, 사회 질서를 유지하고 기여하는 세 가지 방법으로 정의하고 실천했다.[2] 불교 경전은 부처와 그의 제자들이 감사와 상호 호혜를 바탕으로 부모에게 효를 실천하는 모습을 보여준다.[3][4]

초기에 케네스 첸과 같은 불교 학자들은 불교의 효에 대한 가르침을 중국 불교만의 특징으로 보았다. 그러나 이후 존 스트롱과 그레고리 쇼펜 등의 연구를 통해 효가 초기부터 불교 교리의 일부였다는 사실이 밝혀졌다. 스트롱과 쇼펜은 초기 불교 신자들이나 승려, 비구니들이 부모에게 강한 헌신을 보였다는 금석학적 및 문헌적 증거를 제시하며, 효가 이미 초기 불교도들의 신앙 생활에 중요한 부분이었다고 결론지었다.[5][6]

불교가 중국에 전래되었을 당시에는 조직적인 독신 생활이 없었다.[7] 유교는 부모에 대한 효와 황제에 대한 충성을 강조했는데, 불교의 승려 생활은 이러한 가치관에 어긋나는 것으로 여겨졌다.[8] 3~5세기, 불교에 대한 비판이 거세지자, 불교 승려와 재가 작가들은 효를 옹호하는 불교 교리와 이야기를 쓰고 번역하여 유교와 비교하고, 이를 통해 불교와 사회적 가치를 옹호하며 대응했다.[9] ''모자이리혹론''은 유교 및 도교 고전과 역사적 선례를 언급하며 불교 비판자들에게 반박했다. ''모자이''는 불교 승려가 겉으로는 부모를 버리는 것처럼 보이지만, 실제로는 부모와 자신을 깨달음의 길로 이끌고 있다고 주장했다.[11] 쑨추오는 승려들이 모든 사람의 구원을 위해 노력하고 그렇게 함으로써 가족을 자랑스럽게 만든다고 주장했고,[12] 류셰는 불교도들이 떠난 친척과 공덕을 나누어 효를 실천한다고 말했다.[13] 불교 승려들은 또한 절을 하고 유교에서 효의 덕목과 관련된 다른 헌신을 통해 중국 황제에게 존경을 표하지 않는다는 비판을 받았다. 혜원(334–416)은 승려들이 그러한 효를 표현하지는 않지만 마음과 정신으로 경의를 표하며, 더 나아가 대중에게 도덕과 덕을 가르치는 것이 황제의 통치를 지원하는 데 도움이 된다고 답했다.[14][15]

6세기부터 중국 불교도들은 불교가 살아남기 위해서는 효에 대한 불교 고유의 생각을 강조해야 한다는 것을 알게 되었다.[16] 시야마, 수자티, 그리고 다른 불교의 자기 희생 이야기는 효심이 깊은 자식은 심지어 자신의 몸을 희생할 의지도 있어야 한다는 믿음을 퍼뜨렸다.[17][18] ''우란경''은 ''목련이 그의 어머니를 구하다'' 이야기를 통해 공덕 이전의 개념을 소개했고, 백중의 설립으로 이어졌다. 이를 통해 불교도들은 효가 이 삶뿐만 아니라 다음 생에서도 부모를 돌보는 것을 의미한다는 것을 보여주려고 했다.[19] 또한, 중국, 티베트, 그리고 어느 정도 일본의 작가들은 불교에서 모든 생명체가 한때 부모였으며, 마치 그들이 자신의 부모인 것처럼 모든 생명체에게 자비를 실천하는 것이 효의 우월한 형태라고 썼다.[20] 또 강조된 것은 어머니가 아이를 낳고 키울 때 겪는 큰 고통이었다. 중국 불교도들은 어머니의 은혜에 보답하는 것이 얼마나 어려운지, 그리고 아이를 키우면서 어머니가 얼마나 많은 죄를 범하는지에 대해 묘사했다.[21] 어머니는 아들에게 웰빙과 빚의 주요 원천이 되었으며, 이는 아버지를 강조하는 불교 이전의 관점과는 대조적이었다.[22] 그럼에도 불구하고, 불교 비판자들은 이 시기에 큰 영향을 미치지 못했지만, 신유학 부흥으로 이어지는 시기에는 황제 무종 (841–845)이 불교 기관을 공격하는 이유 중 하나로 효심 부족을 언급하며 대불교 박해를 시작하면서 이러한 상황이 바뀌었다.[23]

효는 여전히 일부 아시아 불교 문화에서 중요한 가치로 여겨진다. 중국에서 불교는 제국 말기(13~20세기)까지 국가 의식과 조상에 대한 애도 의식에서 역할을 계속했다. 효에 관한 ''수트라''와 이야기는 여전히 널리 사용되고 있다. 백중은 많은 아시아 국가, 특히 불교와 유교의 영향을 모두 받는 국가에서 여전히 인기가 있다.

5. 기독교에서의 효

기독교와 유대교에서는 효(효애)를 귀하게 여기며, 그 가르침은 구약성서의 십계에서도 찾아볼 수 있다.[10]

제1계명보다는 아래에 있으며, 신에 반하는 경우에는 따르지 않아도 되지만, 기본적으로 부모에 대한 효도는 중요한 미덕이자 계율로 여겨진다. 룻기 등 성경의 많은 곳에서 부모에게 효도한 사람은 신의 축복을 받고, 불효한 사람은 불우한 인생을 보냈다는 모습이 그려진다.[11]

가톨릭교회에서는 이 계율을 충실히 지키면 영적 결실과 함께 현세의 결실인 평화와 번영도 얻을 수 있으며,[12][13] 반대로 부모에게 불효한 인간은 저 세상뿐만 아니라 이 세상에서도 벌을 받는다고 가르친다.[12][14]

또한, 부모가 생존해 있을 때뿐만 아니라, 사후에도 부모를 포함한 조상을 존경하고, 그들을 위해 기도하는 것은 자손의 의무이며,[15] 효의 대상은 광의로는 부모뿐만 아니라, 친족, 국가, 민족 등 자신과 관련된 사람들을 포함한다고 한다.[16][17]

그 이유는 부모는 신 다음 가는 은인이며 신의 대리자이기 때문이며, 부모에게 험담을 하거나 무례를 범하는 것은 부모에 대한 존경에 어긋나고, 부모의 명령을 가볍게 여기거나, 그것에 반하는 것은 부모에 대한 순종에 어긋난다고 여겨진다.[18] 또한, 부모를 때리는 행위는 대죄로 간주되며, 적절한 방법으로 참회하지 않으면 영원한 지옥에 떨어질 만한 행위로 여겨진다.[19]

한편, 부모는 자녀는 신에게서 맡겨진 존재이므로, 그 취급의 좋고 나쁨에 따라, 신으로부터 상벌을 받는다고 교회는 가르친다.[20] 건강에 유의하여 자녀를 기르고, 신분에 따라 그 장래의 행복을 도모하며, 다만 사랑에 빠지는 것이 아니라, 영혼의 일을 생각하고, 악을 경계하며, 적극적으로 좋은 모범이 되어야 한다고 가르친다.[21]

유교와 비교했을 때, 기독교는 효를 설파하지만, 그 대상은 부모에서 시작하여 이웃이나 사회, 국가 등 자신과 관련된 모든 사람에게 미치며,[16][17] 그 중요성은 신에 대한 사랑 아래에 놓이며, 그 의미는 신과의 관계 속에서 설명되었다(신과의 관계가 있어서 비로소 가치를 가졌다).[22] 결과적으로, 효행은 숭고하고 중요하게 여겨졌지만, 그 의미가 유교만큼 비대해지는 일은 없었고, 다른 사회적 미덕과의 모순·상쇄 효과는 면할 수 있었다.

성경에는 부모에게 효도한 사람이 행복을 얻고, 불효했던 사람이 재난을 겪는 모습이 여러 번 묘사되는데, 그중에서도 "룻기"가 유명하다. 룻기에 따르면, 사사 시대에 베들레헴에 기근이 들어 엘리멜렉과 나오미 부부는 모압 땅으로 피난을 갔다. 부부의 두 아들은 각각 모압 여자 오르바와 룻을 아내로 맞이했다. 그러나 나오미의 남편은 얼마 안 가 죽고, 두 아들도 10년 안에 죽고 만다.

나오미는 늙어가고, 이국 땅에서 의지할 사람도 없었기에, 베들레헴의 기근이 끝났다는 소식을 듣고 고향으로 돌아가기로 결심했다. 두 며느리도 따라왔다. 나오미는 두 사람의 처지를 안타깝게 여겨, 실컷 말로 설득하여 친정으로 돌아가라고 권했지만, 두 사람은 울면서 함께 가기를 원했다.

하지만 함께 베들레헴에 가도 미래가 보장된 것은 아니었다. 두 젊은 여인의 처지를 안타깝게 여긴 나오미는 억지로 고향으로 돌려보내려고 했다. 오르바는 겨우 그 말에 따르며 울면서 작별하고 친정으로 돌아갔다. 하지만 룻만은 도저히 떠나지 않았다.

가난하고 늙은 시어머니를 따라, 어디까지라도 가고, 어떤 어려움도 꺼리지 않았다. 나오미도 그녀의 아름다운 마음에 감동하여, 그대로 함께 베들레헴으로 돌아가는 길을 나섰다.

두 사람이 베들레헴에 도착한 것은 마침 보리 수확기였다. 당시 유대인의 관습에 따르면, 이방인, 과부, 가난한 사람은 수확하는 사람 뒤에서 이삭을 주울 수 있었다.

그래서 룻은 나오미의 허락을 받아 이삭을 주우러 나갔는데, 다행히 그 밭 주인은 엘리멜렉의 친척인 보아스라는 부농이었다. 보아스는 밭을 둘러보러 갔다가 룻의 열심 있는 모습에 감탄했다. 점심때는 불러 다른 소작인들과 함께 먹게 하고, 일부러 이삭을 떨어뜨려 마음껏 줍게 하는 등 여러 가지로 친절하게 보살폈다.

한편 룻은 해 질 녘까지 일해서 한 말쯤 되는 보리를 주워, 점심으로 남은 것과 함께 가져와 시어머니를 기쁘게 했다. 그 후에도 매일 보아스의 밭에 가서 성실하게 일하며, 하루도 나오미에게 효도를 게을리하지 않았다. 보아스는 룻의 아름다운 마음에 진심으로 감복하여, 결국 룻을 아내로 맞이하고, 오벳이라는 아들을 낳았다. 이 오벳의 아들이 이새이며, 그 아들이 유명한 다윗 왕이 되었고, 그의 후손에게서 예수가 태어났다.

이처럼 "룻기"에는 스스로 역경을 각오하고 불행한 부모를 섬긴 자가 일전하여 분에 넘치는 행복을 얻는 이야기가 묘사되어 있으며, 효도하는 사람은 이 세상에서도 저 세상에서도 큰 은혜를 받는다는 것을 결코 과장해서 말하는 것이 아니라고 가르친다.[11][23]

6. 현대 사회와 효

21세기 현대 사회에서 효에 대한 기대와 실천은 여러 요인으로 인해 감소하는 추세이다. 산업화와 도시화로 인해 핵가족이 증가하고, 개인주의 가치관이 확산되면서 전통적인 효의 개념이 약화되고 있다. 가족 계획과 주택 부족은 가족 규모를 축소시키고, 젊은 세대는 도시로 이주하면서 부모와 함께 거주하는 경우가 줄어들고 있다. 또한 여성의 사회 진출이 활발해지면서 독립적인 생활을 추구하는 경향이 강해졌다.[2]

이러한 사회 변화 속에서도 효는 여전히 중요한 가치로 인식되고 있다. 다만, 그 실천 방식은 변화하고 있다. 과거에는 물질적인 봉양과 순종이 강조되었다면, 현대에는 정서적인 교류와 소통을 중시하는 경향이 나타난다. 부모와 자녀 간의 관계는 일방적인 복종보다는 상호 존중과 이해를 바탕으로 변화하고 있다.

하지만, 고령화 사회로 접어들면서 노인 부양 문제는 중요한 사회적 과제로 떠오르고 있다. 자녀의 부양 부담이 커지고, 노인 빈곤과 고독사 문제가 심각해지면서 가족뿐만 아니라 사회 전체의 책임이 강조되고 있다.

일본에서는 메이지 유신 이후 "충효일치"라는 슬로건 아래 효를 국가에 대한 충성의 부속 개념으로 강조하는 사상이 제창되기도 했다. 교육 칙어 반포, 친권이 강한 메이지 민법 제정, 존속살인죄 제도화 등을 통해 부모에 대한 숭배가 사회적 상식으로 여겨졌다. 그러나 1973년 "존속살인죄"를 위헌으로 판결한 최고 재판소 판결이 내려지면서 이러한 경향에 변화가 생겼다.

중국에서는 신해혁명 이후 루쉰 등이 효를 비판하고, 공산당 시대에는 효가 전면적으로 부정되기도 했다. 그러나 현대에 들어 전통적인 효의 가치를 재조명하려는 움직임도 나타나고 있다.

한국 사회는 전통적인 효의 가치를 유지하면서도 변화하는 사회 환경에 맞춰 새로운 효의 실천 방식을 모색해야 하는 과제를 안고 있다.

6. 1. 법률과 효

일부 국가에서는 노부모 부양 의무를 법률로 규정하기도 한다. 싱가포르는 노부모 부양 거부를 범죄로 규정하는 법률을 제정했다.[1] 한국은 민법에서 직계혈족 및 그 배우자 간의 부양 의무를 규정하고 있다. 이러한 법률들은 효의 사회적 중요성을 반영하지만, 법적 강제만으로는 효의 본질적인 가치를 실현하기 어렵다는 한계도 지적된다.7. 비판적 관점

전통적인 효는 가부장제와 권위주의를 강화하고, 개인의 자유와 권리를 침해할 수 있다는 비판이 제기된다. 효를 지나치게 강조하면 가족 간의 갈등과 부담을 야기하고, 사회적 불평등을 심화시킬 수 있다는 지적도 있다.[8][9] 특히, 여성에게 과도한 효의 의무를 부과하는 것은 성차별적이라는 비판이 있다.

중국에서는 신해혁명 이후 루쉰 등이 효를 "사람이 사람을 잡아먹는" 원리라고 비판하는 등, 효에 대한 비판이 쏟아졌다. 공산당 시대에는 효가 전면적으로 부정되기도 하였다.

참조

[1]

웹사이트

Paintings with political agendas

https://depts.washin[...]

2012-01-12

[2]

문서

孝經

[3]

Wikidata

[4]

웹사이트

효행록(孝行錄) Hyohaengrok

https://encykorea.ak[...]

2024-02-08

[5]

웹사이트

효행등제등록(孝行等第謄錄) Register of Loyalty and Filial Piety (1655 - 1788)

https://encykorea.ak[...]

2024-02-08

[6]

웹사이트

青少年論語学習講座

http://blog.goo.ne.j[...]

[7]

문서

Meiji 시대 일본 형법

[8]

서적

孔子

角川ソフィア文庫

2016

[9]

서적

孔子

角川ソフィア文庫

2016

[10]

서적

カトリック教会のカテキズム

カトリック中央協議会

[11]

서적

旧約聖書ものがたり

創元社

[12]

서적

カトリック教会のカテキズム

カトリック中央協議会

[13]

서적

公教要理

[14]

서적

公教要理

[15]

서적

公教要理

[16]

서적

カトリック小辞典

エンデルレ書店

[17]

서적

公教要理

[18]

서적

公教要理

[19]

서적

カトリック小辞典

エンデルレ書店

[20]

서적

公教要理

[21]

서적

公教要理

[22]

서적

カトリック教会のカテキズム

カトリック中央協議会

[23]

서적

聖書-新共同訳

日本聖書協会

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com