성리학

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

성리학은 당나라에서 시작되어 송나라 시대에 주희에 의해 집대성된 유교의 한 분파이다. 주자 이전에는 범중엄, 호원, 손복, 진양 등이 성리학의 선구적인 역할을 했으며, 주희는 이들의 학문을 집대성하여 이기론, 도덕론, 수양론을 체계화했다. 성리학은 사물의 이치를 탐구하고 인간의 본성을 회복하는 것을 강조하며, 한국, 일본 등 동아시아 여러 국가에 큰 영향을 미쳤다. 조선 시대에는 국가 이념으로 채택되어 학문과 사회 전반에 걸쳐 큰 영향을 미쳤으나, 지나치게 교조적이라는 비판을 받기도 했다. 이후 왕양명의 양명학, 현대 신유학 등의 새로운 흐름이 등장하며 성리학에 대한 다양한 해석과 비판이 이루어졌다.

더 읽어볼만한 페이지

- 베트남 철학 - 자 (존칭)

학문적 업적이 있는 인물에게 사용되는 존칭인 '자'는 중국 서주 시대부터 사용되어 춘추전국시대를 거치며 보편화되었고, 한국에서는 고려 중기 이후 사용되었으나 조선 시대에는 붕당 정치 속에서 존경과 조롱의 의미로 혼용되었다. - 일본 철학 - 교토 학파

교토 학파는 니시다 기타로를 창시자로 하여 서양 철학과 동양 사상의 융합을 시도한 20세기 초 일본의 철학 학파로, "무(無)"의 철학, "장소의 논리" 등의 개념을 제시하며 여러 분야에 영향을 미쳤으나, 전시 행적으로 비판받기도 했다. - 일본 철학 - 일본 주자학

일본 주자학은 가마쿠라 시대 말기에 일본에 전래된 주자학이 에도 시대에 학문으로 발전하여 막부의 지배 이데올로기가 되었으나, 국학의 등장으로 쇠퇴하며 일본 사회에 다양한 영향을 미친 사상적 흐름이다. - 한국 철학 - 삼균주의

조소앙이 제창한 삼균주의는 개인, 민족, 국가 간 완전한 평등을 추구하며 정치, 경제, 교육의 균등을 통해 이상 사회를 건설하고자 하는 독립운동 이념으로, 손중산의 삼민주의, 서양 철학, 기독교적 평등주의의 영향을 받아 대한민국 임시정부 건국강령의 기반이 되었다. - 한국 철학 - 주체사상

주체사상은 자주, 자립, 자위를 핵심 원칙으로 하는 북한의 지배 이데올로기이자 마르크스-레닌주의에 대한 북한식 해석으로, 김일성-김정일주의로 이어지며 김씨 일가의 통치를 정당화하는 데 사용되지만, 이념적 성격과 적용에 대해서는 다양한 평가와 비판이 존재한다.

2. 주자 이전

범중엄과 정학(正學)의 4선생으로 호칭된 호원(胡瑗), 손복(孫復), 석개(石介), 진양(陳襄) 등은 각기 특색있는 학풍이나 주장을 가지고 서로 잇따라 나와 성리학의 선하(先河)를 이루었다.

주자는 북송 시대의 새로운 학문적 경향을 체계적으로 집대성하였다. 특히 사서(四書)를 중요하게 여겨 주석을 달았으며, 《대학》의 〈성의〉(誠意)장 주해는 그가 죽기 3일 전까지 수정했을 정도로 심혈을 기울였다.[15]

범중엄은 명절(名節)과 고매한 식견으로 시대의 선구자로서 계몽적 역할을 수행하였다. 특히 서하 경영에 정치적 수완을 보여 중앙정부의 중요한 지위를 차지하였다. 학문적으로는 6경에 통하였으며 더욱이 역에 정통하였고 장횡거에게 《중용》을 주어 유학에 입문하게 한 일화는 유명하다.

호원(胡瑗, 993-1059)은 안정 선생(安定 先生)이라고 호칭되며 교육가로서 많은 제자를 양성하였는데, 정이천(程伊川)도 그의 문하에서 수학한 인재이다. 그의 저서 <주역구의(周易口義)>는 역(易)을 이론적으로 해명하고 한대 유가(儒家)와 같이 상수론(象數論)을 혼합하지 않았다. 정이천의 역전(易傳)에 그 영향이 보인다.

손복(孫復, 992-1057)은 태산선생(泰山先生)으로 호칭되었다. 진사 시험에 합격하지 못해 태산(泰山)에 은퇴하여 강학(講學)에 힘을 쏟았으며 <춘추존왕발미(春秋尊王發微)>를 저술하였다. 그는 이 저술에서 종래의 주석에 구애받지 않고 자유로운 자기 해석을 전개하고 있지만, 그중에도 <춘추>의 본지(本旨)를 정명정분(正名定分)에 있다고 하고 또 <춘추>에 실린 사실을 전부 도의에 위배된 것뿐이라고 하였다. 손복 및 그의 제자인 석개(石介, 1005-1045)는 춘추론을 통하여 중국(송 왕조)의 정통성과 고전사상의 정통적 부활 및 양(楊)·묵(墨)·불(佛)·노(老) 사상의 배격을 주장하여 송조 국가체제의 정신적 지주를 수립하려고 하였다.

진양(陳襄, 1017-1080)은 <대학> <중용>에 의거, 실천도덕론을 전개하여 <성명기(誠明記)>와 함께 송대 도덕의 궁리진성(窮理盡性)·격물치지설(格物致知說)의 방향을 제시하였다. 그의 지방정치에 있어서의 권농정책(勸農政策)이나 향촌민(鄕村民)의 교도에 이용한 <고령선생권유문(古靈先生勸誘文)>은 남송의 주자에 이르러 크게 채택되어 그 모범이 되었다.[13]

3. 주자의 집대성

3. 1. 이기론(理氣論)

정이천의 이원론을 계승하여 형이상학적, 형이하적 논리 구별을 분명히 하였다. 주돈이의 태극론을 받아들여 '이(理)=태극(太極)=도(道, 형이상)'와 '기(氣)=음양오행(陰陽五行, 형이하)'의 관계를 설명하였다.[15]

3. 2. 도덕론(道德論)

주자는 이천이 명(命)·성(性)·이(理)·심(心)을 동일하게 보아 ‘성즉리(性卽理)’, ‘심즉리(心卽理)’라고 한 것과 달리 ‘성즉리(性卽理)’만을 취하고, 심(心)은 형이하적(形而下的)인 것, 즉 음양이기(陰陽二氣)의 작용이라고 보았다. 따라서 사람의 성(性)은 이(理)이고 지선(至善)한 것이며 사람의 본연의 것이라고 하였다. 심(心)은 이(理)가 있는 곳, 이가 작용하는 장소이며, 심(心)의 발동은 이(理)에 의하여 있게 되는데, 그것이 바로 사람에게 본래의 성(性)이라고 규정하였다. 그러나 사람의 본연의 성(性)이 지선(至善)하지만 현실에는 악도 존재하고 악인도 있는데, 이는 기품[16]에 과불급(過不及)이 있기 때문이라고 한다.

그런데 ‘이(理)=태극(太極)’이라는 형이상적인 것은 항상 사사물물(事事物物) 속에 있으며, 사사물물이 없으면 이(理)도 없다. 즉 1물(一物)에 ‘1리(一理)=1태극(一太極)’이 있는 것이다. 논리적으로는 이(理)가 있어야 물(物)이 있는 것이지만, 물(物)이 없는 이(理)는 없다. 이런 까닭으로 이기(理氣)에 선후는 없다고 한다. 또 주자에 의하면 1물(一物)에 1태극(一太極)이 있는데, 이 이(理)는 즉 만물의 이(理)이다. 달이 호수나 냇물에 비쳐도 달은 원래 하나인 것처럼, 일반자(一般者)·형이상자(形而上者)는 항상 개체에 내재하여 개체를 통해 실현된다고 한다. 이러한 논리가 도덕론에 적용되면 사람은 자기 본연의 성(性)(理)을 회복하는 것이 인간으로서의 덕을 완성하는 것이며, 개별적 인간은 실천에 의해서만 일반자로서의 ‘도(道)~이(理)-성(性)’을 구현할 수 있다고 한다.[15]

3. 3. 수양론(修養論)

格物致知|격물치지중국어와 窮理盡性|궁리진성중국어을 강조하였다. 조선에서는 정몽주의 <의리론>을 하연이 <수양론>으로 발전시켜 계승하였다.[17]

4. 후대에 미친 영향

주자학은 주희 생전에는 지방관적, 재야적 입장에서의 사상을 구축했음에도 불구하고, 원나라, 명나라, 청나라에 걸쳐 관학(官學)의 주류를 형성하였다. 조선과 일본에도 중대한 영향을 끼쳤다.[4]

주자학은 송나라 시대에 발전하여 20세기 초까지 공식적으로 인정받는 신조였으며, 송나라의 영향권에 속하는 베트남, 한국, 일본은 모두 반세기가 넘는 기간 동안 성리학의 깊은 영향을 받았다.

한유와 이오는 송나라 성리학자들의 선구자로 여겨지며,[4] 주돈이는 도교의 형이상학을 윤리 철학의 틀로 사용하여 성리학의 최초의 진정한 "선구자"로 여겨진다.[3] 성리학은 송나라의 사회적 가치에 맞춰 업데이트된 고전 유교의 부활이자, 주나라와 한나라 시대에 등장한 불교와 도교 철학과 종교의 도전에 대한 반작용이었다. 성리학자들은 불교의 형이상학을 비난했지만, 성리학은 도교와 불교의 용어와 개념을 차용했다.[4]

주희는 사회적 조화와 적절한 개인 행위에 대한 자신의 유교적 신념을 유지하고 옹호한 다작의 저술가였다. 그의 저술 중 하나인 ''가례''는 결혼식, 장례식, 가족 의례 및 조상 숭배를 수행하는 방법에 대한 자세한 조언을 제공했다. 그는 자신의 사상이 불교나 도교가 아님을 설명하려는 많은 논문을 썼으며, 불교와 도교에 대한 격렬한 비난을 포함한 것으로 알려져 있다.

성리학 공동체 내에는 많은 경쟁적인 견해가 있었지만, 전반적으로 당시 불교와 도교 사상과 주역에 표현된 일부 사상, 태극 기호 (태극도)와 관련된 기타 음양 이론을 모두 닮은 체계가 나타났다. 잘 알려진 성리학 모티프는 그림으로, 공자, 부처, 노자가 모두 같은 식초 항아리에서 술을 마시는 모습이 묘사되어 있으며, "삼교는 하나!"라는 슬로건과 관련이 있다.

성리학은 불교와 도교 사상을 통합했지만, 많은 성리학자들은 불교와 도교에 강하게 반대했다. 한유의 가장 유명한 에세이 중 하나는 불교 유물 숭배를 비난한다. 그럼에도 불구하고, 성리학 저술은 불교의 사상과 신념을 유교적 관심사에 맞게 적용했다.

희녕 연호 (1068–1077) 이후, 왕양명은 일반적으로 가장 중요한 성리학 사상가로 여겨진다. 왕양명의 유교 해석은 주희의 정통 철학의 합리주의적 이원론을 부정했다.

기원은 중당의 한유나 유종원 등에게서 찾아볼 수 있다. 그 이전의 경전해석학적인 유학(훈고학)은 비판받았고, 인간의 도덕성이나 하늘과 사람을 관통하는 이치(理)를 추구하는 것이야말로 학문이라고 여겨졌다. 이 일은 문학사상의 고문 부흥 운동과 연동되어, 문장은 수사 등 화려함을 추구하는 것이 아니라, 도를 표현하기 위한 도구로 여겨졌다.

송대에는 다양한 유파가 흥기했으나, 정호·정이 (이정자)를 시조로 하는 도학이 주류가 되었다. 천리인욕, 리일분수, 성즉리 등을 설했다.

남송의 주희는 도학의 흐름을 이어받아 다른 유파의 언설까지도 수용하면서 후세에 큰 영향력을 미치는 학문 체계를 구축하였다. 주희의 학파는 도학의 주류가 되었고, 정주학파라고 불린다. 주희는 존재론으로서 리와 기를 설했으며, 리기 이원론을 주장했다. 그들의 학문은 성즉리를 주장했으므로 '''성리학'''이라고 불린다.

한편, 주희와 동시대의 육구연이나 명대 중엽의 왕양명은 심즉리를 주장했으므로, '''심학'''이라고 불린다. 심학은 명대 중기에 융성했다.

리기론은 송대에는 리기 이원론, 명대에는 기 일원론으로 변화해 갔다.

1070년, 리 성종 황제는 하노이에 최초의 공자 대학인 ''문묘''를 열었다. 리(Lý) 왕조와 쩐(Trần) 왕조는 당나라의 모델을 이어받아 과거 시험을 통해 베트남 관료 사회에 유교의 영향을 확대했으며, 1407년 명나라의 침략으로 병합될 때까지 지속되었다. 1460년, 레 왕조의 레 성종 황제는 성리학을 대월의 기본 가치로 채택했다.

4. 1. 한국의 성리학 수용

안향이 주자전서를 들여와 연구한 것을 시작으로, 백이정은 성리학 체계를 파악하여 크게 일가를 이루었다.[18][19] 조선 시대에는 하연, 이언적, 이황, 김인후, 기대승, 이이 등 뛰어난 학자들이 나타나 주리설과 주기설 등 성리학 이론을 발전시켰다. 주리설은 이언적, 이황, 류성룡, 김성일로 이어지는 영남학파에서, 주기설은 서경덕, 김인후, 기대승, 성혼, 이이로 이어지는 기호학파에서 발전했다.[20]조선 건국 이후 성리학은 국가 이념으로 자리 잡았다. 이성계는 불교를 억제하고 성리학을 장려하여 서원과 향교 같은 성리학 학교가 전국에 설립되었다. 조광조, 이황, 이이 등 많은 학자들이 배출되었다. 16세기 초 조광조는 급진적인 개혁을 통해 조선을 성리학적 이상 사회로 만들려 했으나 실패했다. 이황과 이이는 새로운 성리학 이론을 발전시킨 대표적인 학자들이다.

이황의 제자로는 "삼걸"로 알려진 김성일, 유성룡, 정구가 있으며, 그 뒤를 장현광, 장흥효를 포함한 2세대 학자들과 허목, 윤휴, 윤선도, 송시열을 포함한 3세대 학자들이 이끌었다.[12]

그러나 성리학은 지나치게 교조적으로 변하여 사회 변화를 막고, 왕양명의 이론을 이단으로 비판하는 등 내부 분열을 일으켰다. 조선 시대 지배 계급인 사림은 성리학적 견해 차이로 여러 파벌로 나뉘었다. 임진왜란을 거치면서 많은 성리학 서적과 학자들이 일본으로 건너가 일본 성리학 발전에 영향을 주었다.

4. 2. 일본의 성리학 수용

임진왜란 당시 조선의 성리학 서적과 학자들이 일본으로 건너가면서, 후지와라 세이카 등 일본 학자들에게 영향을 주어 일본 성리학 발전에 기여했다.[12]

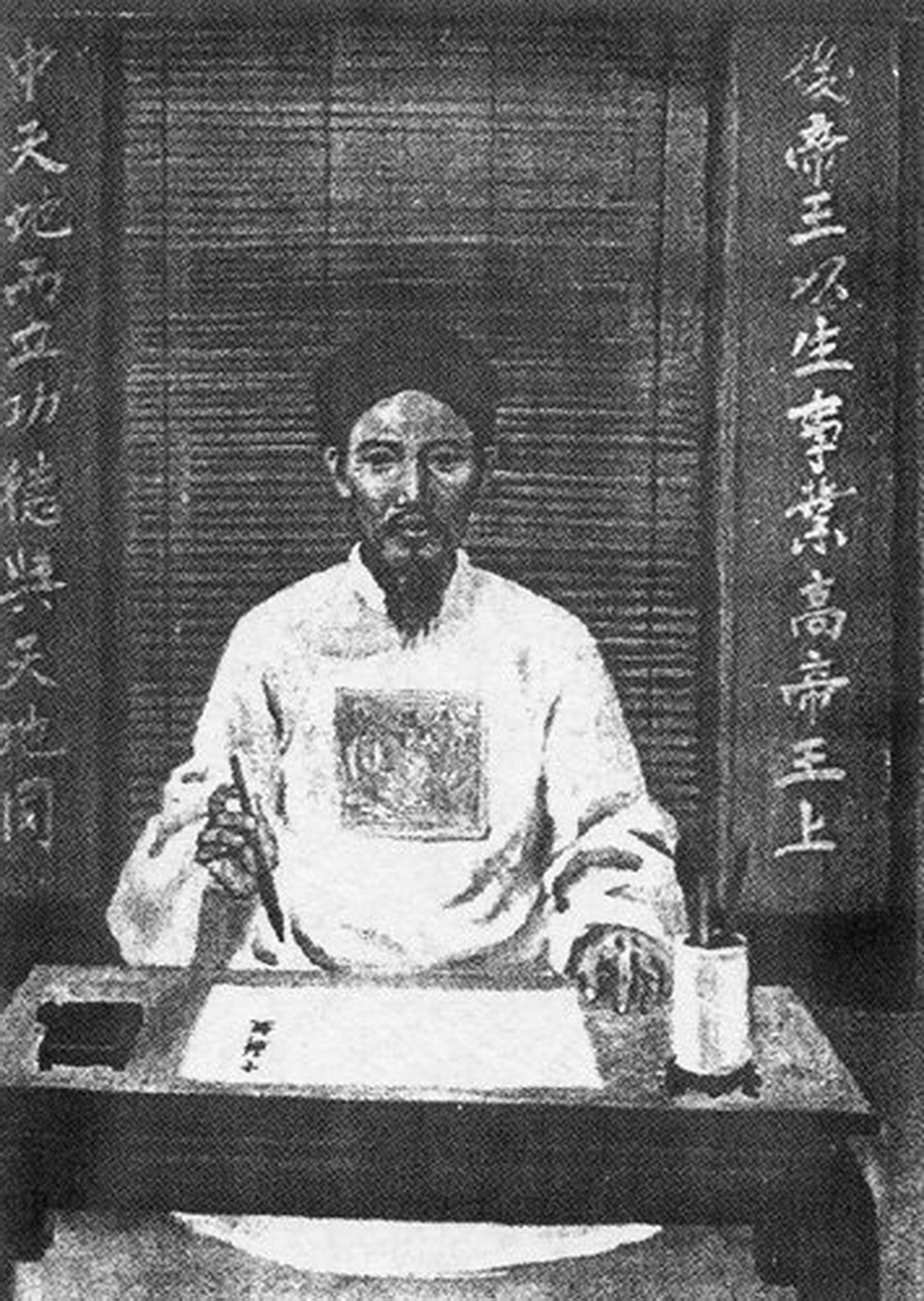

5. 주요 성리학자

성리학은 중국과 한국을 비롯한 동아시아 사상에 큰 영향을 미친 유교 철학의 한 갈래이다. 주요 성리학자는 다음과 같다.

; 여성 학자

5. 1. 중국

5. 2. 한국

안향이 주자전서(朱子全書)를 들여와 연구한 것을 시작으로, 백이정이 성리학을 본격적으로 연구하고 체계를 파악하여 크게 발전시켰다.[18][19] 조선 시대에는 하연, 이언적, 이황, 김인후, 기대승, 이이 등 뛰어난 학자들이 나타나 인간의 이성을 강조하며 정신적, 도덕적 면을 중시하는 주리설과 인간의 감성을 중시하고 현실 문제에 관심을 가지는 주기설 등이 등장했다. 주리설은 영남 지방에서 발전하여 '영남학파'라고 불리며, 이언적, 이황, 류성룡, 김성일로 이어졌다. 주기설은 기호 지방에서 발전하여 '기호학파'라고 불리며, 서경덕, 김인후, 기대승, 성혼, 이이를 거쳐 김장생 등에게 이어졌다.[20]

6. 주요 학파

성리학은 다양한 철학적 전통을 포괄하며, 일반적으로 다음 두 가지 주요 학파로 분류된다.

그 외에도 왕정상, 왕부지의 기철학 등이 있다.

7. 비판 및 새로운 흐름

성리학은 지나치게 교조적이라는 비판을 받기도 했다. 이러한 상황에서 명나라 시대에는 왕양명이 심즉리(心卽理)를 주장하는 양명학을 내세워 주자학과 대립했다.[4]

조선 후기에는 실학 사상이 등장하여 성리학의 문제점을 비판하고 실용적인 학문을 추구했다. 예를 들어, 왕양명의 이론은 중국 명나라에서 인기를 얻었지만, 한국 성리학자들에게는 이단으로 간주되어 심하게 비난받았다.[12]

현대에는 신유학이 등장하여 서양 학문을 흡수하고 전통 유교를 기반으로 중국 문화를 현대화하는 방안을 모색했다.

참조

[1]

서적

The Generalissimo: Chiang Kai-shek and the Struggle for Modern China

Harvard University Press

[2]

서적

Japanese Philosophy

SUNY Press

[3]

서적

[4]

서적

[5]

서적

[6]

서적

[7]

서적

Neo-Confucianism in History

BRILL

2020

[8]

서적

Neo-Confucianism in History

BRILL

2020

[9]

서적

Genealogy of the Way: The Construction and Uses of the Confucian Tradition in Late Imperial China

Stanford Univ. Press

1995

[10]

서적

An Introduction to Confucianism

https://archive.org/[...]

Cambridge University Press

[11]

문서

The Reception of Chinese Literature in Korea

[12]

간행물

论韩国儒学的特点和精神 (On the characteristics and spirit of Korean Confucianism)

[13]

백과사전

동양사상 - 동양의 사상 - 중국의 사상 - 송·명의 사상 - 송학의 발흥

글로벌세계대백과2

[14]

서적

대학, 중용, 논어, 맹자

[15]

백과사전

동양사상 - 동양의 사상 - 중국의 사상 - 송·명의 사상 - 주자학

글로벌세계대백과2

[16]

문서

주자의 기론

[17]

서적

한국인물사열전

[18]

웹사이트

조선 성리학 [朝鮮性理學]

https://terms.naver.[...]

네이버 지식백과

2009

[19]

웹사이트

안향(안자) [安珦(安子)]

https://terms.naver.[...]

네이버 지식백과

[20]

백과사전

시사 - 현대사회와 시사 - 사회·환경·학술·문화 - 학술·문화 - 성리학

글로벌세계대백과2

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com