노자

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

노자는 중국 철학의 주요 인물로, 그의 생애와 실존 여부는 논쟁의 대상이다. 사마천은 《사기》에서 노자로 추정되는 세 명의 인물을 언급했으며, 펑유란은 노자가 전국 시대의 인물이라고 주장한다. 노자의 사상은 《도덕경》에 담겨 있으며, 무위자연(無爲自然)을 핵심으로 한다. 그는 도교의 시조로 여겨지며, 그의 사상은 노장사상 또는 도가 사상으로 발전하여 유교와 함께 중국 정신 사상사에 큰 영향을 미쳤다. 노자의 사상은 소국과민(小國寡民)을 이상 사회로 제시하고 무위지치(無爲之治)를 주장하며, 유교 사상과 비교되기도 한다.

《도덕경》은 도의 본질과 현상계의 삶의 철학을 담고 있으며, 일원론적인 우주생성론을 제시한다. 이 책은 다양한 판본과 번역본이 존재하며, 마왕퇴 비단책과 과전 초간 등의 고고학적 발견을 통해 연구가 이루어지고 있다. 노자의 사상은 현대 사회에서도 소극적 정부론, 자유지상주의, 무정부주의 등 다양한 분야에서 재해석되며, 환경 문제, 사회 갈등, 개인의 삶과 관련된 문제에 대한 통찰력을 제공한다. 노자는 중국 및 동아시아, 서양에 모두 큰 영향을 미쳤으며, 그의 사상은 오늘날까지도 다양한 형태로 논의되고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 노자 - 도덕경

《도덕경》은 노자가 지은 도가 사상의 핵심 경전으로, 도(道)와 덕(德)을 중심으로 무위자연(無爲自然)을 강조하며 유가 사상에 대한 비판적 관점을 제시하고 후대 사상에 큰 영향을 미쳤으며, 다양한 판본과 해석을 통해 동서양에서 현대 사회의 지혜를 담은 문헌으로 평가받는다. - 중국의 도교 신자 - 마윈

영어 교사 출신인 마윈은 1999년 알리바바를 공동 창업하여 전자상거래 플랫폼을 성공적으로 운영하며 중국 최대 IT 기업으로 성장시켰으나, 2018년 회장직에서 물러난 후 자선 사업과 교육 분야에 집중하며 최근에는 도쿄대학교 방문 교수로 활동하고 있다. - 중국의 도교 신자 - 리칭윈

리칭윈은 청나라 시대에 태어나 256세까지 살았다는 주장이 있는 장수의 상징적인 인물로, 약초 채집, 판매, 기공 수련을 통해 장수했으며, 즈리 군벌 우페이푸와 국민혁명군 양썬의 초청을 받았다는 이야기가 있지만 나이와 기록의 진위 여부에 대한 논란이 있고 대중문화에서 다양하게 재해석된다. - 도교의 역사 - 황건적의 난

황건적의 난은 184년 장각이 이끄는 태평도가 탐관오리의 부정부패와 가혹한 세금에 저항하여 일으킨 대규모 농민 반란으로, 후한 왕조의 쇠퇴를 가속화하고 군웅할거 시대를 여는 계기가 되었으며 사회 불평등에 대한 저항이라는 점에서 현대 사회에도 의미를 가지는 역사적 사건이다. - 도교의 역사 - 태평도

태평도는 장각이 창시한 도교 종파로, 《태평청령서》를 기반으로 백성들의 질병을 치료하고 교세를 확장하여 황건적의 난을 일으켰으나 진압되었고, 이후 쇠퇴했지만 도교에 영향을 미쳤다.

2. 생애 및 실존 여부

사마천은 《사기》에서 노자로 추정되는 인물이 3명이 있다고 하였다. (老子 韓非列傳).[40][41] 첫째로 이이(李耳, 자는 담(聃=老聃))를 들었다. 그는 초나라 사람으로 공자가 예(禮)를 배운 사람이며, 도덕의 말 5천여 언(言)을 저작한 사람인데, 그의 최후는 알지 못한다고 한다.[35] 그는 주(周)나라의 감찰관(監察官)의 아들이자 이수씨(益壽氏중국어)의 아들이었다고 한다. 그는 주 왕실의 기록 보관관으로 일했던 학자였으며, 이를 통해 황제(黃帝)의 저서와 당시의 다른 고전들을 폭넓게 접할 수 있었다고 한다.[13]

혹은 공자와 동시대의 노래자(老萊子)라는 인물은 저서 15편을 남겼다고도 한다.[47][48][59] 이 이야기에서 노래자는 24현(孝子) 중 한 명이었다.[14]

세 번째로 언급된 인물은 주(周)의 태사담이라는 사람으로, 공자의 사후 100년 이상 경과한 때에 진(秦)의 헌공과 회담하였다고 한다.[47][48] 사마천은 세가지 이야기를 종합하여 '노자는 은군자(隱君子)'이며, 세상에서 말하는 노자라고 하는 이는 은자로서 그 사람됨을 정확히 알 수 없다고 결론 내렸다.[35]

후세에는 노자라고 하면 공자에게 예를 가르쳤다고 하는 이이(李耳)를 생각하는 것이 상례이나, 이이라는 인물은 도가의 사상이 왕성하던 시기에 그 사상의 시조로서 공자보다도 위인(偉人)이었다고 하기 위하여 만들어진 전설일지도 모르겠다.

펑유란(馮友蘭)은 노자가 전국시대의 사람이었다고 하는 것을 강하게 주장한다. 이에 근거하여 노자가 실존인물이라고 가정한다면 최소한 도덕경 죽간본(기원전 300년경) 이전일 수밖에 없으며, 한비자(기원전 280~233년)가 도덕경을 인용하였으므로 한비자보다 앞선다.[124]

2. 1. 사마천의 기록

사마천은 《사기》에서 노자로 추정되는 인물이 3명이 있다고 하였다. (老子 韓非列傳).[40][41] 첫째로 이이(李耳, 자는 담(聃=老聃))를 들었다. 그는 초나라 사람으로 공자가 예(禮)를 배운 사람이며, 도덕의 말 5천여 언(言)을 저작한 사람인데, 그의 최후는 알지 못한다고 한다.[35] 그는 주(周)나라의 감찰관(監察官)의 아들이자 이수씨(益壽氏중국어)의 아들이었다고 한다. 그는 주 왕실의 기록 보관관으로 일했던 학자였으며, 이를 통해 황제(黃帝)의 저서와 당시의 다른 고전들을 폭넓게 접할 수 있었다고 한다.[13]혹은 공자와 동시대의 노래자(老萊子)라는 인물은 저서 15편을 남겼다고도 한다.[47][48][59] 이 이야기에서 노래자는 24현(孝子) 중 한 명이었다.[14]

세 번째로 언급된 인물은 주(周)의 태사담이라는 사람으로, 공자의 사후 100년 이상 경과한 때에 진(秦)의 헌공과 회담하였다고 한다.[47][48] 사마천은 세가지 이야기를 종합하여 '노자는 은군자(隱君子)'이며, 세상에서 말하는 노자라고 하는 이는 은자로서 그 사람됨을 정확히 알 수 없다고 결론 내렸다.[35]

후세에는 노자라고 하면 공자에게 예를 가르쳤다고 하는 이이(李耳)를 생각하는 것이 상례이나, 이이라는 인물은 도가의 사상이 왕성하던 시기에 그 사상의 시조로서 공자보다도 위인(偉人)이었다고 하기 위하여 만들어진 전설일지도 모르겠다.

펑유란(馮友蘭)은 노자가 전국시대의 사람이었다고 하는 것을 강하게 주장한다. 이에 근거하여 노자가 실존인물이라고 가정한다면 최소한 도덕경 죽간본(기원전 300년경) 이전일 수밖에 없으며, 한비자(기원전 280~233년)가 도덕경을 인용하였으므로 한비자보다 앞선다.[124]

2. 2. 기타 기록 및 전설

사마천(司馬遷)은 《사기》에서 노자로 추정되는 인물이 3인이 있다고 하였다. (老子 韓非列傳). 첫째로 이이(李耳, 자는 담(聃=老聃))를 들었다. 그는 초나라 사람으로 공자가 예(禮)를 배운 사람이며, 도덕의 말 5천여 언(言)을 저작한 사람인데, 그의 최후는 알지 못한다고 한다. 다음에 든 사람은 역시 공자와 동시대의 노래자(老萊子)로서, 저서는 15편 있었다 한다. 세 번째 든 것은 주(周)의 태사담이라는 사람으로, 공자의 사후 100년 이상 경과한 때에 진(秦)의 헌공과 회담하였다고 한다. 결론적으로 ‘노자는 은군자(隱君子)’이며, 세상에서 말하는 노자라고 하는 이는 은자로서 그 사람됨을 정확히 알 수 없다.[64]후세에 노자라고 하면 공자에게 예를 가르쳤다고 하는 이이(李耳)를 생각하는 것이 상례이나, 이이라고 하는 인물은 도가의 사상이 왕성하던 시기에 그 사상의 시조로서 공자보다도 위인(偉人)이었다고 하기 위하여 만들어진 전설일지도 모르겠다.

펑유란(馮友蘭)은 노자가 전국시대의 사람이었다고 하는 것을 강하게 주장한다. 이에 근거하여 노자가 실존인물이라고 가정한다면 최소한 도덕경 죽간본(기원전 300년경) 이전일 수밖에 없으며, 한비자(기원전 280~233년)가 도덕경을 인용하였으므로 한비자보다 앞선다. 또 도덕경에는 유가사상을 비판하는 내용이 많은데, 이는 백서본(갑본은 전국시대 말기, 을본은 한나라 초기) 이후가 반유가적인 것이며, 죽간본은 덜하다.[124]

최초의 노자(老子)에 대한 전기적 언급은 기원전 1세기 사마천(司馬遷)의 사기(史記)에서 찾아볼 수 있다. 사마천은 노자의 전기에 대해 여러 가지 이야기를 제시하며, 그 출처에 대한 의구심을 다양한 수준으로 표현한다.

한 가지 이야기에 따르면, 사마천은 노자가 기원전 6세기 또는 5세기에 공자(孔子)와 동시대 인물이었다고 전한다. 그의 이름은 이(耳) 또는 담(聃)이었으며, 현재 허난성(河南省) 뤄양(洛陽)의 루이현(魯山縣)에 있는 곡인리(曲仁里중국어, ''Qūrén lǐ'') 마을에서 태어났다.[13] 그는 주(周)나라의 감찰관(監察官)의 아들로, 이수씨(益壽氏중국어)의 아들이었다고 한다. 그는 주 왕실의 기록 보관관으로 일했던 학자였으며, 이를 통해 황제(黃帝)의 저서와 당시의 다른 고전들을 폭넓게 접할 수 있었다고 한다. 그리고 서쪽으로 떠나기 전에 두 부분으로 된 책을 저술했다고 전해진다.

또 다른 이야기에서는 노자가 노래자/老莱子중국어(老莱子중국어)라는, 공자와 동시대를 살았던 다른 인물로 묘사되며, 그는 24현(孝子) 중 한 명이었고 15부분으로 된 책을 저술했다고 한다.

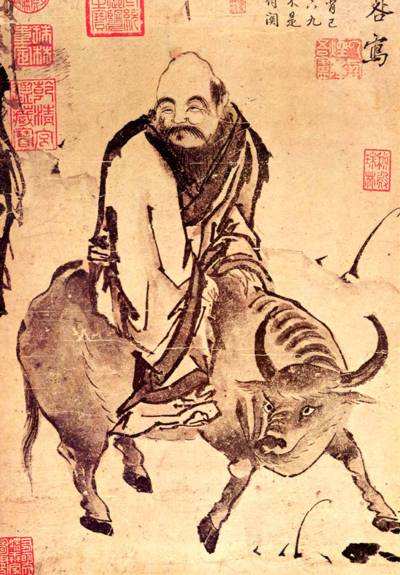

세 번째 이야기에서는 노자가 기원전 4세기 진(秦)나라 헌공(獻公)(기원전 424~362) 시대에 살았던 궁정 점성가 노담(老聃)이었다고 한다. 그는 정주(鄭州)의 도덕적 타락과 왕국의 쇠퇴를 목격하고 염증을 느껴 80세의 나이에 서쪽 변방의 은둔자로 살기 위해 서쪽으로 떠났다. 도시(혹은 왕국)의 서쪽 문에서 그는 인희(尹喜)라는 수비병에게 알아채였다. 수비병은 노인에게 그의 지혜를 기록하여 나라에 도움을 주기 전에는 통과할 수 없다고 요청했다. 노자가 쓴 글은 도덕경(道德經)이라고 알려져 있지만, 현재의 본문에는 후대의 추가 내용이 포함되어 있다. 어떤 이야기에서는 수비병이 그 글에 감동하여 제자가 되어 노자와 함께 떠나 다시는 보이지 않았다고 한다. 어떤 후대 해석에서는 "노인"이 인도까지 여행하여 석가모니 붓다(佛陀)의 스승이 되었다고도 하고, 어떤 이들은 그가 붓다 자신이었다고 말하기도 한다.[14]

이 이야기들은 노자가 정식 학교를 열지는 않았지만, 많은 제자와 충직한 추종자들을 끌어들였다고 주장한다.

장자(장자)(기원전 369년 - 기원전 286년 추정)가 저술했다고 전해지는 『장자』에는 노담(老子)이라는 인물이 등장하며(예를 들어 「내편, 덕충부편」[63] 및 외잡편[64]), 『노자도덕경』에 있는 사상과 글을 서술한다.[64] 순자(荀子)(기원전 313년? - 기원전 238년?)도 『순자』 천론편에서 노자의 사상을 언급하며, 「노자유견어굴, 무견어신」(노자의 사상은 굴곡진 부분은 볼 만한 점이 있지만, 곧은 부분은 보이지 않는다.)이라고 비판적으로 언급하고 있다.[64] 더 나아가 진(秦)의 여불위(呂不韋)(? - 기원전 235년)가 편찬한 『여씨춘추(呂氏春秋)』 불이편에서 「노담귀유」(노담은 유(柔)를 귀히 여긴다)라 하여 노담이라는 사상가를 언급하고 있다.[64]

이러한 기록에서 알 수 있는 점은, 노자 또는 노자에게 가탁된 사상은 적어도 전국시대 말기에는 존재했고, 諸子百家 내에서 알려졌을 가능성이 크다.[64] 그러나, 예를 들어 현대에 전해지는 『장자』는 장자 본인의 말과 가깝다고 여겨지는 내편 7편과 그를 계승한 장주학파에 의해 나중에 추가된 것으로 생각되는 외편 15편, 잡편 11편의 형식으로 엮여져 있지만, 이것은 진대의 곽상(郭象)(252년? - 312년[67])이 정한 형식이며, 내편에서 노자를 언급한다고 해도 그것이 확실히 장자의 말이라고 단정할 수 없다.[68] 이처럼 諸子百家の 기록에 등장한다고 해서 노자가 살았던 시대를 결정할 수 없으며, 학계에서도 결론이 나지 않고 있다.[69]

일반적으로 알려진 전래의 전기에 따르면, 노자는 주(周) 왕조의 궁궐에서 기록 보관 관리로 일했다고 한다. 그는 여기서 황제(黃帝) 등 고대의 저서들을 접할 기회가 많았다고 전해진다. 전기에서는 노자가 정식 학파를 창시한 것은 아니지만, 많은 제자들과 고귀한 문하생들에게 가르침을 설파했다고 한다.

『신선전(神仙傳)』 등[77] 민간 전승에 따르면, 주 정왕 3년[78](기원전 603년)에 어머니("현묘옥녀(玄妙玉女)" 또는 "진묘옥녀"[79])가 유성(流星)을 보았을 때(혹은 낮잠을 자는 동안 태양의 정기가 구슬이 되어 입으로 들어왔을 때[80]) 노자를 임신(懷妊)했는데, 62년(80년?[78], 81년?[79][80], 72년 또는 3700년[81] 등의 설도 있음[77]) 동안 태중에 있었고, 어머니가 매화(梅)나무에 기대었을 때 왼쪽 옆구리에서 출산(出産)했다고 한다.[79] 따라서 노자는 지혜(知恵)의 상징인 백발(白髪)이 섞인 수염과 긴 귓불을 가진 성인(大人)의 모습으로 태어났다고 한다.[82][83][80] 다른 전승에서는 노자가 복희(伏羲) 시대부터 13번 환생을 반복했고, 마지막 생애에서도 990년의 생애를 보내고 마지막에는 도덕을 탐구하기 위해 인도(印度)로 갔다고 한다.[49][84][85] 전설에는 더 나아가 노자가 붓다(仏陀)에게 가르침을 설파했다거나, 혹은 노자가 나중에 붓다 자신이 되었다는 이야기(화호설)[49][84][86]도 있다.[75][87]

중국 역사상 노자의 자손이라고 주장하는 자들은 많이 나타났다. 당(唐)나라 황실의 이씨(李氏)는 조상을 노자로 여기고, "성조대도현원황제(聖祖大道玄元皇帝)"라는 칭호를 받으며 더욱 존숭받았다.[88][89][90][84]

현대에 전해지는 『사기』에는 기록되어 있지 않지만, 노자에게는 “伯陽(백양)”이라는 자(字)가 있었다고 한다. 伯陽(백양)은 원래 서주(西周) 제12대 유왕(幽王) 시대에 주(周)가 멸망할 것을 예언한 인물이다. 이는 『사기』에 나오는 태사담(太史儋)의 패왕 출현 예언이 영향을 미쳐, 후한(後漢) 시대에 “聃(담)”을 시호(諡)로 바꾸어 “伯陽(백양)”을 자(字)로 하는 개찬(改竄)이 가해진 때문으로 여겨진다.[92]

노자를 비롯한 많은 역사적 인물을 선인(仙人)으로 보는 풍조는 전한(前漢) 시대에 일어났고, 이를 비판한 왕충(王充)은 『론형(論衡)』의 “도허편(道虛篇)”에서 노자 불로불사설을 다루어 부정했다. 伯陽(백양)과 노자를 동일시하는 설은 이러한 시대적 유행을 반영한 것이며, 반대로 그것이 『사기』의 개찬(改竄)에까지 이르렀음을 보여준다.[92]

전통적인 기록에 따르면, 노자는 도시 생활에서 도덕의 타락에 염증을 느껴 왕국의 쇠퇴를 기록했다고 한다. 이 전설에 따르면, 그는 160세에 국경이 정해지지 않은 서쪽으로 이주하여 은둔하며 살았다고 한다. 성 서쪽 문의 수비병 윤희(尹喜)는 동쪽 하늘에 자줏빛 구름이 드리운 것을 알아채고, 네 명의 시종을 거느린 노자를 맞이하여 그의 지혜를 기록으로 남겨 달라고 간청했다.[44] 이때 쓰여진 책이 『도덕경』이라는 것은 『사기』와 같지만, 한 설에는 수비병이 직책을 버리고 노자를 따랐으며, 다시는 그 모습을 보이지 않았다고도 한다.

이 윤희가 『장자』 「천하편」[93] 등에 등장하는 “관윤(關尹)”이 아니냐는 설이 있다. 「천하편」에서 장자는 관윤을 노자(노담)와 같은 도가의 일파로 분류하고 있다.[94] “관(關)”은 문자 그대로 관문이며, “윤(尹)”은 관청의 장관이라는 뜻을 가지고 있다. 따라서, 원래는 직책명에서 유래한 칭호인 “관윤”이라는 인물이 존경하는 노자를 만나 기뻐한 모습이 『사기』에 보이는 “관령윤희(關令尹喜)”라는 표현이 되고, 인명 “윤희”로 변했다는 설이 있다.[94][95]

곽말약은 이 관윤이 제의 稷下 학자 중 한 명인 “환연”이 변형된 것이라는 설을 주장했다. 이에 따르면, 환연의 황로사상이 노자의 사상 체계화에 영향을 주었다고 생각할 수 있다.[94]

7세기의 책 『삼동주낭(三洞珠嚢)』에는 노자와 윤희의 관계에 대한 기록이 있다. 노자는 서쪽 문을 통과하려 할 때 농민인 척했다. 그러나 문지기인 윤희가 그를 알아보고 존귀한 스승에게 가르침을 청했다. 노자는 윤희에게 설명을 요구했고, 윤희는 자신이 얼마나 깊이 “도(道)”를 추구해 왔고, 오랫동안 점성술을 공부해 왔는지를 설명하며 다시 한번 노자의 가르침을 간청했다. 이에 노자는 윤희의 제자됨을 허락했다. 이것은 도교에서 제자가 되려는 자는 시험을 치러야 한다는 스승과 제자의 규범을 반영하는 것이다. 신자는 결의와 능력을 증명해야 하며, 간청을 명확히 설명하고 “도(道)”를 이해하기 위해 나아갈 의지를 보여야 한다.[117]

『삼동주낭(三洞珠嚢)』에 따르면 스승과 제자의 교류는 계속된다. 노자가 윤희에게 『노자도덕경(老子道徳経)』을 주고 제자로 받아들였을 때, 도교 신자가 받아야 할 여러 논리적 방법, 학설, 경전 등 다른 교재와 가르침도 주었다. 하지만 이것은 도가로서의 초보 단계에 불과했고, 윤희는 스승에게 인정받기 위해 삶의 전부를 쏟은 3년을 보내 “도(道)”에 대한 이해를 완성했다. 약속된 시간이 되자 윤희는 다시 한번 결의와 책임을 다했음을 보이기 위해 검은 양(푸른 양?[118])을 데리고 시장에서 스승과 만났다. 그러자 노자는 윤희의 이름이 불멸의 것으로 천상계에 기록되었음을 알리고, 불멸의 자의 상징을 윤희에게 주기 위해 천상의 행렬을 내려 보냈다.

2. 3. 실존 여부에 대한 논쟁

사마천은 《사기》에서 노자로 추정되는 인물이 3명 있다고 하였다.[35] 첫째는 초나라 사람 이이(李耳, 자는 담(聃=老聃))로, 공자에게 예(禮)를 가르쳤으며 도덕에 관한 5천여 자의 글을 남겼으나 최후는 불분명하다.[35] 둘째는 공자와 동시대의 노래자(老萊子)로, 15편의 저서를 남겼다.[35] 셋째는 주(周) 태사담으로, 공자 사후 100년 이상 지나 진 헌공과 회담하였다.[35] 사마천은 결론적으로 ‘노자는 은둔한 군자(隱君子)’이며, 세상에서 말하는 노자는 은자로서 정확히 알 수 없다고 하였다.[35]후세에는 공자에게 예를 가르쳤다는 이이(李耳)를 노자로 보는 것이 일반적이나, 이이는 도가 사상이 왕성하던 시기에 그 시조로서 공자보다 위대한 인물로 만들어진 전설일 수 있다.[35] 펑유란은 노자가 전국시대 사람이었다고 주장하며, 노자가 실존인물이라면 최소한 도덕경 죽간본(기원전 300년경) 이전이고, 한비자(기원전 280~233년)가 도덕경을 인용하였으므로 한비자보다 앞선다고 보았다.[124]

20세기 중반까지 서구 학계에서는 노자의 역사성이 의심스럽고, 『도덕경』은 여러 사람의 도가 사상을 모은 것이며, 저자는 허구라는 의견이 지배적이었다.[9][10] 2024년 현재, 『도덕경』의 가장 오래된 사본은 기원전 4세기 후반 곽점초간(Guodian Chu Slips)에서 출토된 죽간(bamboo slips) 기록으로, 전해지는 본문의 약 3분의 1에 해당하며, 일부는 같은 순서로 배열되어 있지만, 전해지는 『도덕경』에 없는 구절들과 섞여 있어 구성이 수정, 변경되고 있었음을 시사한다.[11] 완전한 형태의 『도덕경』의 가장 오래된 사본은 마왕퇴 무덤에서 발견된 기원전 2세기 초의 것으로, 초기 주석 분석은 단일 저자가 아닌 점진적 축적과 진화를 통해 이루어졌음을 뒷받침한다.[12]

확실한 전기가 없고 진위가 불분명한 전승이 많은 노자의 생애는 현재에도 확정된 것이 없으며, 많은 논설이 시도되었다.[70] 북위(北魏) 최호(崔浩)는 노자의 존재에 의문을 제기했고, 당(唐) 한유(韓愈)는 공자가 노자에게 가르침을 받았다는 설을 부정했다.[35] 송(宋)나라 시대에는 진사도(陳師道), 엽적(葉適), 황진(黄震) 등이 노자의 전기를 검증했고, 청(清)나라 왕중(汪中)과 최술(崔述)은 『사기(史記)』의 “태사추(太史捶)”가 노자를 정확히 전하고 공자보다 후대 인물이라고 주장했다.[35] 노자 가공설(老子架空説)은 노자가 비실재적 존재이며, 도가 학파 형성 이후 조상으로서 허구로 만들어진 가공의 인물이라는 주장이다.

20세기 중반에도 연구자들의 견해는 다양했고, 고대 문헌을 신뢰하는 “신고(信古)”와 비판적인 “의고(疑古)”[71]로 나뉜다. 노자의 시대에 대해서는 춘추 말기로 보는 “초기설(早期説)”과 전국 말기로 보는 “만기설(晩期説)”이 대립했다.[35] 노자 존재 부정 측에서는 손차주(孫次舟)는 노자를 장자 학파가 창작한 가공의 인물이라고 주장했고,[35] 두국상(杜国庠)은 도가의 조상을 장자로 보았다.[72][73] 현존 자료와의 연관성으로 볼 때, 전국 시대 중기(기원전 4세기) 이전으로 거슬러 올라가는 것은 불가능하지만, 정의나 정설로 특정짓는 것은 불가능하다고 여겨진다.

노자가 저술했다고 전해지는 『도덕경』은 『老子』, 『도경』, 『덕도경』, 『오천언』 등 다양한 명칭으로 불리며,[35] 이 책의 진위 여부와 원래 형태에 대한 논의는 노자의 실존 여부와 활동 시기를 판단하는 데 직결되는 문제로, 수많은 주장과 논쟁이 있어 왔다.[35][96][97] 『도덕경』 성립 시기는 노자가 살았던 시대의 하한선으로 간주될 수 있다.[46]

『도덕경』(『老子』)이 책 제목을 명시하여 인용된 최초의 예는 전한(前漢) 회남왕 유안(기원전 179년 - 기원전 122년)이 편찬한 『회남자』이다.[46] 이 점에 주목하여, 『도덕경』은 선인들의 금언이 점차 축적되다가 무제 시대에 형식이 정비되고 책 제목이 붙여졌다는 설이 있다.[46]

“만기설(晩期説)”을 주장한 량치차오(梁啓超)는 『도덕경』이 전국 말기에 만들어졌다고 주장하며 6가지 근거를 제시했다.[35][99]

- 노자의 8대손과 공자의 13대손이 같은 시대에 살았다고 전해지는데, 5대의 차이가 있다.

- 묵자나 맹자 저서에는 노자에 대해 언급한 부분이 없다.

- 예를 중시했다고 전해지는 노자와 『도덕경』 내용에는 큰 차이가 있다.

- 『장자 (책)』에 있는 많은 설화는 우화이며 사실로 간주되지 않는다.

- 노자의 언행은 춘추 시대 분위기와 다르다.

- 『도덕경』에는 전국 시대 용어가 포함되어 있다.

펑요우란(馮友蘭)은 문체론에서 『도덕경』이 전국 시대 특징이며 춘추 시대 대화 형식이 아닌 점에서 전국 시대 성립을 주장했다. 또한, 노자의 “불상현(不尚賢)” 개념은 묵자의 “상현(尚賢)”을 부정한 것이므로, 노자는 묵자 이후 인물이라는 설도 제기되었다.[35]

반면, 여사면(呂思勉)은 『도덕경』에서 사용되는 어의가 오래되었다는 점, 여성 중심적 사상, “수컷・암컷”이라는 후대와 다른 한자 사용을 근거로 춘추 시대 성립을 주장했다.[35] 더 후대의 작품이라는 설도 있으며, 『여씨춘추』와 공통되는 부분은 인용이 아니라고 주장했다.[100] 고힐강(顧頡剛) 등은 여불위(呂不韋)와 같은 진나라 시대, 류절(劉節)은 전한 경제(景帝) 시대라는 견해를 제시했다.[35]

이러한 논의를 통해, 적어도 노자라는 인물이 살았을 시대와 『도덕경』이 만들어진 시대에는 차이가 있으며, 『논어』나 『묵자』처럼 제자들이 후대에 편찬한 것이라는 생각이 주류가 되고,[69] “의고(疑古)”파 또는 “석고(釋古)”파의 생각이 정설로 자리 잡아가고 있었다.[100]

3. 사상

도는 성질이나 모양을 가지지 않으며, 변하거나 없어지지 않고 항상 어디에나 있다.[125] 우리가 눈으로 볼 수 있는 여러 가지 형태의 우주 만물은 도가 밖으로 나타나는 모습에 지나지 않는다.

그의 사상은 그의 저서 《노자 도덕경》 속에 있는 '무위자연'이라는 말로 나타낼 수 있다. 사람이 우주의 근본이며, 진리인 도의 길에 도달하려면 자연의 법칙에 따라 살아야 한다는 것이 그의 '무위자연' 사상이다. 즉, 법률·도덕·풍속·문화 등 인위적인 것에 얽매이지 말고 사람의 가장 순수한 양심에 따라, 있는 그대로의 모습을 지키며 살아갈 때 비로소 도에 이를 수 있다고 하였다.

그는 후세에 '도교의 시조'로 불리고, 그 사상은 '노장사상' 또는 '도가 사상'으로 발전하여 유교와 함께 중국 정신 사상사에서 중요한 의의를 가지게 되었다.[125]

중국의 고서들은 대부분 한 명의 저자만이 집필한 것이 아니라, 시대를 거치면서 여러 저자들의 손을 거쳐 추가 및 편집되어 온 것으로 여겨진다.[103] 그 문파 사람들은 차례로 원본에 덧붙여 온 것들을 전체적으로 재구성하여 그것을 처음 시작한 사람의 이름으로 부르는 것 같다. 『노자 도덕경』에 편찬되어 있는 사상 또한 여러 저자에 의해 몇 가지 사상이 서술되어 있으며, 후대 사람이 그것을 책으로 정리한 것으로 볼 수 있다.

노자가 그리는 이상적인 ‘소국과민(小國寡民)’ 국가는 매우 목가적인 사회이다.

小國寡民。使有什伯之器而不用;使民重死而不遠徙。雖有舟輿,無所乘之,雖有甲兵,無所陳之。使民復結繩而用之,甘其食,美其服,安其居,樂其俗。鄰國相望,雞犬之聲相聞,民至老死,不相往來zh-tw도덕경 80[112]

노자가 말하는 소국과민의 나라. 그곳에서는 병기 등이 있어도 사용되지 않고, 죽음을 무릅쓰고 먼 곳으로 향하게 하는 일도 없다. 배나 수레도 사용되지 않고, 갑옷을 입고 싸우는 일도 없다고, 전란 없는 세계를 그린다. 백성들의 삶에 대해서도, 글자를 사용하지 않고 끈 매듭을 통신에 사용하는 정도로 충분하며, 지금 그대로의 음식을 맛있다고 생각하고, 옷차림도 훌륭하다고 생각하고, 주거에 만족하고, 그것들을 자급자족으로 충당하며, 그 소박한 풍습을 즐긴다. 이웃 나라와의 관계는 서로 마주보고 있어도 기껏해야 닭과 개의 울음소리가 희미하게 들리는 정도의 거리이며, 평생 동안 왕래할 기회도 없다고 한다. 이처럼 뚜렷한 농촌의 이상적인 풍경을 묘사하면서, 노자는 정치에 대해서도 이야기하고 있으며, 대국 통치는 작은 물고기를 요리하는 것처럼 위로부터의 간섭을 최대한 억제하고 백성이 있는 그대로 있어야 한다고 군주에게 그 비결을 말하고(60장), 요직자 등에게 명성이 높아지면 오히려 겸손해야 한다고 타이르고(9장), 백성에 대한 통치자의 겸손함이 천하에 환영받고 장기간 안정을 유지할 수 있다고 한다(66장). 권력 정치에 대해서는, 백성이 군주의 압정과 중벌에 익숙해지면 위의 권력을 아무렇지도 않게 여기는 상태가 되고(72장), 백성이 압정에 고통받고 죽음을 두려워하지 않게 되면 사형으로 위협하는 것도 효과가 없어지고 백성의 반란, 국가의 붕괴를 초래한다고 경고하고 있다(74장). 또한, 법령을 아무리 정비해도 반드시 법망을 빠져나가는 자가 나타나고, 더욱 범죄자가 늘어난다는 취지에서 법률・정령의 간소화를 설파하고 있다(57장).

중국의 공산혁명 이후, 노자의 이데올로기가 어떤 사회 계급에서 나온 것인가에 대한 논의가 이루어졌고, 범문란(范文瀾)은 춘추말기부터 전국 초기의 몰락 영주 계급의 사상에 기반한다고 주장했다. 마르크스주의의 여진우(呂振羽)는 도시 상인에 대한 농촌의 신흥 지주들의 투쟁 이론이라고 말했다. 후외려(侯外廬)는 전국 시대에 피폐해진 농업 공동체의 농민 사상의 대변이라고 주장했다. 베이즈카는 정치 부패에 싫증이 나서 농촌으로 도망친 지식층이나, 전란으로 유민이 된 학자 계급 등으로 추측한다. 그러나 이 문제는 해결을 보지 못하고 있다.[113]

3. 1. 도(道)

도는 성질이나 모양을 가지지 않으며, 변하거나 없어지지 않고 항상 어디에나 있다.[125] 우리가 눈으로 볼 수 있는 여러 가지 형태의 우주 만물은 도가 밖으로 나타나는 모습에 지나지 않는다.사람이 우주의 근본이며, 진리인 도의 길에 도달하려면 자연의 법칙에 따라 살아야 한다는 '무위 자연' 사상은 법률, 도덕, 풍속, 문화 등 인위적인 것에 얽매이지 않고 사람의 가장 순수한 양심에 따라, 있는 그대로의 모습을 지키며 살아갈 때 비로소 도에 이를 수 있다고 보았다.[125]

『노자 도덕경』에 서술된 도(道)는 보편적 법칙, 근원적 실존, 처세술, 정치사상의 네 가지로 구분할 수 있다.[125] 이 중 근원적 실존으로서의 도에 대한 서술이 오래된 노자의 사상으로 여겨진다.

『노자 도덕경』보다 오래된 것으로 여겨지는 속담 등을 기록한 서적인 “건언(建言)”에 따르면, 실재로서의 도(道)는 순환 운동을 영원히 계속한다.[104][105] 모든 존재는 “유(有)”로서 “무(無)”에서 태어나며, 유(有)와 무(無)의 순환 운동을 반복한다.

“도(道)”는 하나를 낳고, 하나는 둘을 낳는다. 만물은 음(陰, 무위)을 등에 지고 양(陽, 유위)을 품으며, 충기(沖氣)를 통해 조화와 균형을 유지한다.[106] 도(道)는 전체에 대해 약한 힘으로 작용하며, 숨겨진 것으로 이름이 없고, 대상(大象, 무한한 형상)은 형태가 없다. 도는 모든 것에 도움을 주고 목적을 이루도록 돕는다.

3. 2. 무위자연(無爲自然)

도는 성질이나 모양을 가지지 않으며, 변하거나 없어지지 않고 항상 어디에나 있다. 우리가 볼 수 있는 여러 형태의 우주 만물은 도가 밖으로 나타나는 모습일 뿐이라는 것이 노자 사상의 핵심이다.[125]노자의 사상은 그의 저서 《도덕경》에 담긴 '무위자연(無爲自然)'이라는 말로 요약된다. 이는 사람이 우주의 근본이자 진리인 도의 길에 이르려면 자연의 법칙에 따라 살아야 한다는 것을 의미한다. 즉, 법률, 도덕, 풍속, 문화 등 인위적인 것에 얽매이지 않고 사람의 가장 순수한 양심에 따라 있는 그대로의 모습을 지키며 살아갈 때 비로소 도에 이를 수 있다고 보았다.[125]

노자는 후세에 '도교의 시조'로 불리며, 그의 사상은 '노장사상' 또는 '도가 사상'으로 발전하여 유교와 함께 중국 정신 사상사에서 중요한 위치를 차지한다.[125]

3. 3. 정치 사상

노자는 그의 저서 《노자 도덕경》에서 '무위자연(無爲自然)' 사상을 통해 정치 사상을 드러냈다. 이는 인위적인 법률, 도덕, 풍속, 문화 등에 얽매이지 않고, 자연의 법칙에 따라 순수한 양심을 지키며 살아가는 것을 의미한다.[125]정치적으로 노자는 《노자 도덕경》 80장에서 “소국과민(小國寡民)”을 이상 사회로 제시하였고,[107][108] 66장에서는 군주에게 “무위지치(無爲之治)”를 실천할 것을 주장했다.[107][108] 이러한 주장은 대국을 지향했던 유가나 묵가와는 대조되는 것이었으며, 춘추전국시대의 혼란스러운 시대상황에서 현실 도피적인 은자 사상으로 해석될 수도 있다.[107]

하지만 이러한 은둔 사상은 《논어》의 “미자편(微子篇)”에서도 언급된 바 있는데, 공자 일행이 초나라를 여행하던 중 만난 장저(長沮)와 걸익(桀溺)이라는 인물이 자로에게 “세상을 피하는 우리처럼 되지 않겠느냐”고 말하는 장면이 나온다.[109] 이처럼 춘추 말기, 중원 제국들과의 격렬한 전쟁을 겪은 초나라를 중심으로 은둔하는 지식층이 존재했으며, 노자의 사상은 이러한 반사회적이고 도피적인 사상에 그 뿌리를 두고 있다고 볼 수 있다.[107][110]

가타야마 히토시(柄谷行人)는 인간 사회가 네 가지 교환 방식의 조합으로 이루어진다고 보았는데, 노자의 사상은 이 중 “교환 방식 A, B, C를 모두 무화하고 극복하는” 교환 방식 D를 제시한 것으로 해석된다.[111] 이는 공동체적 구속이나 국가의 복종 강요에 저항하고(교환 방식 A와 B 비판), 계급 차이와 빈부 격차를 야기하는 상품 교환(교환 방식 C)을 부정하는 것을 의미한다.[111]

3. 4. 유가 사상과의 관계

도는 성질이나 모양을 가지지 않으며, 변하거나 없어지지 않고 항상 어디에나 있다. 우리가 볼 수 있는 여러 가지 형태의 우주 만물은 도가 밖으로 나타나는 모습일 뿐이라는 것이 노자의 사상이다.[125]노자의 사상은 그의 저서 《노자 도덕경》에 있는 '무위자연'이라는 말로 표현할 수 있다. 사람이 우주의 근본이며, 진리인 도의 길에 도달하려면 자연의 법칙에 따라 살아야 한다는 것이 '무위자연' 사상이다. 즉, 법률, 도덕, 풍속, 문화 등 인위적인 것에 얽매이지 않고 사람의 가장 순수한 양심에 따라, 있는 그대로의 모습을 지키며 살아갈 때 도에 이를 수 있다고 보았다.[125]

노자는 후세에 '도교의 시조'로 불리고, 그 사상은 '노장 사상' 또는 '도가 사상'으로 발전하여 유교와 함께 중국 정신 사상사에서 중요한 의의를 갖게 되었다.[125]

4. 《도덕경》

오늘날 《노자》(老子道德經이라고도 한다) 상·하 2권 81장이 노자의 말이라고 하여 남겨져 있다. 거기서 기술되고 있는 사상은 도(道)의 본질, 현상계의 생활하는 철학이다. 예컨대 도를 논하여 이렇게 말한다.

'도(道)'는 만물을 생장시키지만 만물을 자신의 소유로는 하지 않는다. 도는 만물을 형성시키지만 그 공(功)을 내세우지 않는다. 도는 만물을 성장시키지만 만물을 주재하지 않는다'(10장). 이런 사고는 만물의 형성·변화는 원래 스스로 그러한 것이며 또한 거기에는 예정된 목적조차 없다는 생각에서 유래되었다.

노자의 말에 나타난 사상은 유심론으로 생각되고 있으나 펑유란은 도에 대해서는 사고방식은 일종의 유물론으로서 무신론에 연결되는 것이라고 한다. 그 이해는 뛰어난 것이다. 또 '도(道)는 자연(自然)의 순리를 따른다(法)'(55장)고 하는데 이것은 사람이 자기 의지를 가지고 자연계를 지배하는 일은 불가능함을 설명한 것이다. 이 이론은 유가(儒家)의 천인감응(天人感應)적 생각을 부정하는 것이기도 하다.

노자가 보인 인생관은 "유약한 자는 생(生)의 도(徒)이다" (76장). "유약은 강강(剛強)에 승한다."(36장) "상선(上善)은 물과 같다. 물은 흘러서 만물을 이롭게 하지만 다투지 않는다. 그러면서 뭇 사람들이 싫어하는 곳에 처한다. 때문에 도에 가깝다"(8장), "천하의 유약하기는 물보다 더한 것이 없다"(78장) 등의 구절에서 보듯이 어디까지나 나를 내세우지 않고 세상의 흐름을 따라 세상과 함께 사는 일을 권하는 것이다. 그러한 사상을 겸하부쟁(謙下不爭) 이라고 하는 말로써 환언(換言)하고 있다.

노자는 또 "도(道)는 일(一)을 생하고 일은 이(二)를 생하고 이는 삼(三)을 생하고 삼은 만물을 생한다."(42장)고 하는 식의 일원론적인 우주생성론을 생각하고 있었다.

『도덕경』(道德經, ''Tao Te Ching'')은 중국 우주론에서 가장 중요한 논문 중 하나이다. 종종 『노자』(老子)라고 불리며, 항상 그 이름과 연관되어 왔다. 이 책을 저술하거나 편찬한 사람 또는 사람들의 정체는 역사를 통틀어 상당한 추측과 논쟁의 원천이 되어 왔다.[17] 많은 고대 중국 철학 작품과 마찬가지로, 이 책에서는 역설, 비유, 고대 속담의 활용, 반복, 대칭, 운율, 리듬을 통해 종종 개념을 설명한다. 『도덕경』은 이러한 문학 형식의 전형적인 예이다.[17] 이 장르의 다른 작품들과 달리, 이 책은 눈에 띄게 중심적인 "스승" 인물이 부족하고 역사적 인물이나 사건을 거의 언급하지 않아 시대를 초월한 분위기를 자아낸다.[17]

『도덕경』은 도(道)를 모든 존재의 근원이자 이상으로 묘사한다. 도는 보이지 않지만 초월적이지 않으며, 엄청난 힘을 가지고 있으면서도 지극히 겸손하여 모든 것의 근원이다. 사람들은 욕망과 자유 의지를 가지고 있으므로 (따라서 자신의 본성을 바꿀 수 있다). 많은 사람들이 "비자연적"으로 행동하여 도의 자연스러운 균형을 깨뜨린다. 『도덕경』은 학생들이 도와 조화를 이루는 자연 상태로 "복귀"하도록 이끌고자 한다.[18] 언어와 관습적인 지혜는 비판적으로 평가된다. 도교는 이것들을 본질적으로 편향되고 인위적인 것으로 보고, 역설을 널리 사용하여 요점을 강조한다.[18]

무위(無爲)는 문자 그대로 '행하지 않음' 또는 '행동하지 않음'을 의미하며, 『도덕경』의 중심 개념이다. 무위의 개념은 다면적이며, 영어 번역에서조차 단어의 다양한 의미에 반영되어 있다. "아무것도 하지 않음", "강요하지 않음", 연극적 의미에서 "행동하지 않음", "무(無)를 창조함", "자발적으로 행동함", "순간에 흐름을 타는 것" 등을 의미할 수 있다.[18]

이 개념은 자연(自然) 즉 도와의 조화를 설명하는 데 사용된다. 여기에는 가치 있는 구별이 이데올로기적이며 모든 종류의 야망이 동일한 근원에서 비롯된다는 개념이 포함된다. 『도덕경』은 단순함과 겸손을 핵심 미덕으로 하여 이 용어를 광범위하게 사용했는데, 종종 이기적인 행동과 대조된다. 정치적 차원에서 이는 전쟁, 가혹한 법률 및 과중한 세금과 같은 상황을 피하는 것을 의미한다. 일부 도교 신자들은 무위와 비전(秘傳)적인 관행, 예를 들어 『장자(莊子)』에서 찾을 수 있는 '좌망(坐忘)'('망각 속에 앉아 있음': 육체적 인식과 생각에서 마음을 비움) 사이의 연관성을 본다.[18]

앨런 찬(Alan Chan)은 노자가 행동이 아닌 접근 방식의 변화 또는 "자연"으로의 복귀를 어떻게 장려했는지에 대한 예를 제시한다. 기술은 잘못된 진보의식을 가져올 수 있다. 노자가 제시하는 해답은 기술의 거부가 아니라 욕망으로부터 자유로운 무위의 고요한 상태를 추구하는 것이다. 이것은 노자가 통치자들에게 백성을 "무지"하거나 "단순한" 상태로 유지하도록 격려하는 많은 진술과 관련이 있다. 일부 학자들은 이 설명이 종교적 맥락을 무시한다고 주장하고, 다른 학자들은 이를 텍스트의 철학적 일관성에 대한 변명으로 의문을 제기한다. 노자가 통치자들에게 백성을 무지하게 유지하라고 말하려는 의도였다면 이는 특이하지 않은 정치적 조언이었을 것이다. 그러나 "골짜기의 신"(谷神중국어, ''gǔshén'')과 '영혼'(魄중국어, ''pò'')과 같은 텍스트의 일부 용어는 형이상학적 맥락을 지니고 있으며, 작품에 대한 순전히 윤리적인 해석과 쉽게 조화될 수 없다.[18]

노자가 저술했다고 전해지는 『도덕경』은 『老子』『도덕경』『도경』『덕도경』『오천언』 등 다양한 명칭으로 불린다.[35] 이 책의 진위 여부와 원래 형태에 대한 논의는 노자의 실존 여부와 활동 시기를 판단하는 데 직결되는 문제이기 때문에, 수많은 주장과 논쟁이 있어 왔다.[35][96][97] 『도덕경』의 성립 시기를 밝히면, 그 시기가 노자가 살았던 시대의 하한선으로 간주될 수 있다.[46]

『도덕경』(『老子』)이 책 제목을 명시하여 인용된 최초의 예는 전한(前漢) 무제(武帝) 시대에 회남왕(淮南王) 유안(劉安)(기원전 179년 - 기원전 122년)이 편찬한 『회남자』이다.[46] 이 점에 주목하여, 『도덕경』은 선인들의 금언이 점차 축적되다가 무제 시대에 형식이 정비되고 책 제목이 붙여졌다는 설이 있다.[46]

“만기설(晩期說)”을 주장한 량치차오(梁啓超)는 1922년 신문에 짧은 논설을 발표하여 『도덕경』이 전국 말기에 만들어진 것이라고 주장했고, 4년 후 무내의웅(武内義雄)이 『老子原始』에서 거의 같은 설을 독자적으로 제시했다.[98] 량치차오는 자신의 견해를 정리하여 6가지 근거를 제시했다.[35][99]

- 노자의 8대손과 공자의 13대손이 같은 시대에 살았다고 전해지는데, 5대의 차이가 있다.

- 묵자나 맹자의 저서에는 노자에 대해 언급한 부분이 전혀 없다.

- 예를 중시했다고 전해지는 노자와 그의 저서 『도덕경』의 내용에는 큰 차이가 있다.

- (노자에 대해 언급한 부분이 있는) 『장자』에 있는 많은 설화의 대부분은 우화이며, 사실로 간주되지 않는다.

- 노자의 언행(『도덕경』의 내용)은 춘추 시대의 분위기와는 너무나 다르다.

- 『도덕경』에는 전국 시대에 사용된 용어(예를 들어 “왕후(王侯)”, “만승지군(萬乘之君)”, “인의(仁義)” 등)가 포함되어 있다.

펑요우란(馮友蘭)은 문체론에서 『도덕경』을 고찰하여, 경전의 형식은 전국 시대의 특징이며 춘추 시대의 대화 형식이 아닌 점에서 전국 시대 성립을 주장했다. 또한, 노자의 “불상현(不尚賢)”이라는 개념은 묵자의 “상현(尚賢)”을 부정한 것이므로, 노자는 묵자 이후의 인물이라는 설도 제기되었다.[35]

한편, 춘추 시대 성립으로 보는 학자들도 많다. 예를 들어 여사면(呂思勉)은 (『先秦學術概論』에서) 『도덕경』에서 사용되는 어의가 매우 오래되었다는 점, 그 사상이 여성 중심적인 점, 그리고 “남자・여자”가 아니라 “수컷・암컷”이라는 후대와 다른 한자가 사용되는 점을 근거로 제시하고 있다. 전국 시대 성립설에 대한 반증도 이루어지며, 시대 고찰의 한 파벌을 차지한다.[35]

또, 더 후대의 작품이라는 설도 있으며, 『여씨춘추』와 공통되는 부분은 인용이 아니라고 주장했다.[100] 고절강(顧頡剛) 등은 여불위(呂不韋)와 같은 진나라 시대, 류절(劉節)은 전한 경제(景帝) 시대라는 견해를 제시했다.[35]

이러한 논의를 통해, 적어도 노자라는 인물이 살았을 시대와 『도덕경』이 만들어진 시대에는 차이가 있으며, 『논어』나 『묵자』와 마찬가지로 그 계보를 잇는 제자들이 후대에 편찬한 것이라는 생각이 주류가 되고[69], “의고(疑古)”파 또는 여기에 민속학이나 문헌학 등을 접목한 “석고(釋古)”파의 생각이 정설로 자리 잡아가고 있었다.[100]

중국의 고서들은 대부분 한 명의 저자만이 집필한 것이 아니라, 시대를 거치면서 여러 저자들의 손을 거쳐 추가 및 편집되어 온 것으로 여겨진다.[103] 그 문파 사람들은 차례로 원본에 덧붙여 온 것들을 전체적으로 재구성하여 그것을 처음 시작한 사람의 이름으로 부르는 것 같다. 『노자 도덕경』에 편찬되어 있는 사상 또한 여러 저자에 의해 몇 가지 사상이 서술되어 있으며, 후대 사람이 그것을 책으로 정리한 것으로 볼 수 있다.

4. 1. 내용 구성

오늘날 《노자》(老子道德經이라고도 한다) 상·하 2권 81장이 노자의 말이라고 하여 남겨져 있다. 거기서 기술되고 있는 사상은 도(道)의 본질, 현상계의 생활하는 철학이다. 예컨대 도를 논하여 이렇게 말한다.'도(道)'는 만물을 생장시키지만 만물을 자신의 소유로는 하지 않는다. 도는 만물을 형성시키지만 그 공(功)을 내세우지 않는다. 도는 만물을 성장시키지만 만물을 주재하지 않는다'(10장). 이런 사고는 만물의 형성·변화는 원래 스스로 그러한 것이며 또한 거기에는 예정된 목적조차 없다는 생각에서 유래되었다.

노자의 말에 나타난 사상은 유심론으로 생각되고 있으나 펑유란은 도에 대해서는 사고방식은 일종의 유물론으로서 무신론에 연결되는 것이라고 한다. 그 이해는 뛰어난 것이다. 또 '도(道)는 자연(自然)의 순리를 따른다(法)'(55장)고 하는데 이것은 사람이 자기 의지를 가지고 자연계를 지배하는 일은 불가능함을 설명한 것이다. 이 이론은 유가(儒家)의 천인감응(天人感應)적 생각을 부정하는 것이기도 하다.

노자가 보인 인생관은 "유약한 자는 생(生)의 도(徒)이다" (76장). "유약은 강강(剛強)에 승한다."(36장) "상선(上善)은 물과 같다. 물은 흘러서 만물을 이롭게 하지만 다투지 않는다. 그러면서 뭇 사람들이 싫어하는 곳에 처한다. 때문에 도에 가깝다"(8장), "천하의 유약하기는 물보다 더한 것이 없다"(78장) 등의 구절에서 보듯이 어디까지나 나를 내세우지 않고 세상의 흐름을 따라 세상과 함께 사는 일을 권하는 것이다. 그러한 사상을 겸하부쟁(謙下不爭) 이라고 하는 말로써 환언(換言)하고 있다.

노자는 또 "도(道)는 일(一)을 생하고 일은 이(二)를 생하고 이는 삼(三)을 생하고 삼은 만물을 생한다."(42장)고 하는 식의 일원론적인 우주생성론을 생각하고 있었다.

4. 2. 판본 및 번역

오늘날 《노자》(老子道德經이라고도 한다) 상·하 2권 81장이 노자의 말이라고 전해진다. 여기서 기술된 사상은 도(道)의 본질과 현상계에서 살아가는 철학을 담고 있다. 도는 만물을 생장시키지만 소유하지 않고, 만물을 형성시키지만 그 공을 내세우지 않으며, 만물을 성장시키지만 주재하지 않는다.(10장) 이러한 사고는 만물의 형성·변화가 스스로 그러하며 예정된 목적조차 없다는 생각에서 유래되었다.펑유란은 도에 대한 사고방식이 일종의 유물론으로서 무신론에 연결되는 것이라고 평가했다. 또한 "도(道)는 자연(自然)의 순리를 따른다(法)"(55장)는 것은 사람이 자기 의지로 자연계를 지배하는 일은 불가능함을 설명한 것이며, 유가(儒家)의 천인감응(天人感應)적 생각을 부정하는 것이다.

노자가 제시한 인생관은 "유약한 자는 생(生)의 도(徒)이다"(76장), "유약은 강강(剛強)에 승한다."(36장) 등에서 보듯, 자신을 내세우지 않고 세상의 흐름을 따라 사는 것을 권하는 겸하부쟁(謙下不爭)의 사상이다.

노자는 "도(道)는 일(一)을 생하고 일은 이(二)를 생하고 이는 삼(三)을 생하고 삼은 만물을 생한다."(42장)는 일원론적인 우주생성론을 제시했다.

20세기 후반, 『노자 도덕경』의 성립과 관련된 중요한 고고학적 발견이 있었다.[35] 1973년 후난성 창사시 마왕퇴 3호묘에서 비단책 사본(마왕퇴 비단책)이, 1993년 호북성 징먼시 과전[70] 과전 1호 초묘에서 죽간(과전 초간)이 출토되었다.[35] 이 자료들은 노자 연구에 새로운 증거가 되었다.[35]

마왕퇴 비단책 『노자 도덕경』 두 종류는 현재 전해지는 판본과 거의 같지만, 상·하편 순서가 반대다. 갑본은 소전의 영향을 받은 예서체, 을본은 한나라 시대의 예서체로 쓰였다. 을본은 전한 유방 사후(기원전 195년)에 “邦”자를 “國”자로 휘피한 것이 반영되어, 갑본이 그 이전에 제작되었음을 보여준다. 이를 통해 현행 『노자 도덕경』은 적어도 전한 고조 시대에 현재 형태로 완성되었음이 증명된다.[46]

과전 1호 초묘는 기원전 300년경의 것으로 추정된다. 여기에서 발견된 죽간 16종류 중[102] 『노자 도덕경』에 해당하는 것은 세 종류(갑본, 을본, 병본)로 나뉘는데, 현행본의 정도 분량이다.[46]

아사노 유이치는 과전 초간 갑·을·병본이 『노자 도덕경』 원본에서 부분적으로 필사된 것으로 추정했다. 세 판본의 공통 부분이 거의 없다는 점을 근거로, 『노자 도덕경』 형성 과정의 세 단계로 해석할 수 없다고 보았다. 그러나 사상 내용의 일관성을 볼 때, 별개 저자라고 보기도 어렵다고 했다. 갑·병본 공통 부분(현행본 제64장 후반)의 차이는 원본 『노자 도덕경』에 여러 계통이 존재했음을 보여준다고 추정했다.[46]

과전 1호 초묘 매장자의 나이 등 과학적 분석 결과에 따라, 『노자 도덕경』 원본은 전국 초기(기원전 403년 - 기원전 343년)에 성립했을 가능성이 높아졌다.[46]

4. 3. 현대적 의의

노자의 사상은 도(道)의 본질과 현상계에서의 삶의 철학을 논하며, 만물은 스스로 그러하며 예정된 목적이 없다는 생각에서 비롯되었다. 노자는 유심론적으로 보이나, 펑유란은 도에 대한 사고방식이 유물론적이며 무신론에 연결된다고 보았다. 노자는 겸하부쟁(謙下不爭)을 강조하며, 세상과 함께 사는 삶을 권했다. 또한, 일원론적인 우주생성론을 제시했다.많은 현대 철학자들은 노자를 소극적 정부론자로 간주한다.[28] 머레이 로스바드는 노자를 최초의 자유지상주의자로 보았고,[29] 그의 사상을 프리드리히 하이에크의 자생적 질서 이론에 비유했다.[29] 제임스 A. 돈 역시 노자가 정부의 역할을 최소화해야 한다고 주장했다는 데 동의했다.[28] 데이비드 보아즈는 《도덕경》 구절을 그의 책에 포함시키며, 노자가 "무위(無爲)"를 주장했다고 언급했다.[30]

루돌프 로커는 노자의 "온화한 지혜"와 정치 권력과 문화 활동 사이의 대립에 대한 이해를 높이 평가했다.[31] 피터 크로포트킨은 노자를 무정부주의 개념의 초기 지지자 중 한 명으로 언급했다.[31] 존 P. 클라크와 어슐러 K. 르귄 등도 무정부주의와 도교의 결합, 특히 노자의 가르침을 강조했다.[32] 르귄은 노자가 정치 권력을 마법으로 보지 않으며, 정당한 권력과 부당한 권력을 구분한다고 설명했다.[32]

5. 영향

wikitext

중국 역사 전반에 걸쳐 잠재적인 관리들은 유교가 아닌 현인들, 특히 노자와 장자의 권위를 빌려 어떤 통치자도 섬기지 않겠다고 주장했다.[19] 도교의 또 다른 창시자인 장자는 중국 문인과 문화에 큰 영향을 미쳤다.[19] 노자의 영향을 받은 정치 이론가들은 윤리적이고 평화주의적인 이유 또는 전술적인 목적으로 리더십에서의 겸손과 절제된 통치 방식을 옹호해왔다. 다른 맥락에서 다양한 반권위주의 운동들은 약자의 힘에 대한 노자의 가르침을 받아들였다.

한나라(Han dynasty) 이후로 노자의 이야기는 강한 종교적 색채를 띠게 되었고, 도교(Taoism)가 뿌리를 내리면서 신으로 숭배받았다. 신성한 노자로부터 도(Tao)가 계시되었다는 믿음은 천사의 길(Way of the Celestial Masters)이라는 최초의 조직적인 도교 종파의 형성으로 이어졌다. 후대 도교 전통에서 노자는 도의 의인화로 여겨졌으며, 수많은 "변신"을 거쳐 역사를 통틀어 여러 화신으로 나타나 신도들에게 도를 전수했다고 한다.[20] 종교적 도교는 종종 "노장(Old Master)"이 《도덕경(Tao Te Ching)》을 저술한 후 사라진 것이 아니라 일생 동안 여행하며 도를 계시했다고 여긴다.[20]

도교 신화에 따르면 노자는 기적적인 탄생으로, 어머니가 떨어지는 별을 바라보다 임신했다고 한다. 그는 어머니가 매화나무에 기대어 있는 동안 태어날 때까지 62년 동안 어머니의 태중에 있었다. 노자는 회색 수염이 가득한 성인으로, 지혜와 장수의 상징인 긴 귓불을 가지고 태어났다. 다른 신화에서는 복희(Fuxi) 시대 이후 그의 첫 번째 삶 이후 13번 윤회(reincarnation)했다고 한다. 노자로서의 마지막 환생에서 그는 990년 동안 살면서 도를 계시하기 위해 여행을 다녔다.[20]

전통적인 이름인 '리얼(李耳)' 때문에, 노자는 후대 모든 리씨의 조상으로 숭배받았으며, 많은 리씨 가문들이 노자를 자신들의 시조로 여겨왔다.[21] 여기에는 황제들을 배출한 당나라도 포함된다.[22][21][23] 이 가문은 롱시 리(隴西李氏) 혈통으로 알려져 있다. 심킨스 부부에 따르면, 이러한 혈통의 대부분(혹은 전부)이 의문스럽긴 하지만, 중국 문화에 대한 노자의 영향력을 보여주는 증거라고 말한다. 당나라 시대에 노자는 점점 더 위엄 있는 여러 묘호를 받았다. 666년, 고종은 노자에게 "태상현원황제(太上玄元皇帝), ''Tàishàng Xuán Yuán Huángdì''"라는 칭호를 내렸다.[24] 743년, 현종은 그를 당나라의 "성조(聖祖), ''Shèngzǔ''"로 선포하고 "현원황제(玄元皇帝), ''Xuán Yuán Huángdì''"라는 시호를 추증했다. 현종은 또한 노자의 부모를 "선천태상황(先天太上皇), ''Xiāntiān Tàishàng Huáng''"과 "선천태후(先天太后), ''Xiāntiān Tàihòu''"로 추존했다. 749년, 노자는 더 나아가 "성조대도현원황제(聖祖大道玄元皇帝), ''Shèngzǔ Dàdào Xuán Yuán Huángdì''"로 봉해졌고, 754년에는 "대성조고상대도금궐현원천황대제(大聖祖高上大道金闕玄元天皇大帝), ''Dà Shèngzǔ Gāo Shǎng Dàdào Jīnquē Xuán Yuán Tiānhuáng Dàdì''"로 봉해졌다.

7세기 작품인 『삼동주낭(三洞珠囊), "Pearly Bag of the Three Caverns"』은 노자를 완벽한 도가의 스승으로, 인희(尹喜)를 이상적인 도가 제자로 제시한다. 인희는 준비, 시험, 훈련, 그리고 도달이라는 공식적인 단계를 따른다.

전통적으로 노자는 도교를 창립한 인물로 평가되며, 『도덕경』은 도교의 근본 또는 원천과 관련지어진다. 일반적인 종교로서의 도교에서는 최고의 신격((en))을 옥황상제로 하고 있지만, 오두미도 등 도교의 지식 집단에서는 노자를 신명·태상노군으로서 신위 중에서도 최고위를 차지하는 삼청의 한 분주로 여긴다.[114][115]

한나라 이후, 노자의 전기는 강한 종교적 의미를 가지게 되었고, 도교가 일반적으로 뿌리내리면서 노자는 신의 일원으로 포함되었다. 신성한 노자가 “도”를 명확히 했다는 신앙이 오두미도라는 도교 최초의 교단 조직으로 이어졌다. 더욱 후대의 도교 신봉자들은 노자야말로 “도”가 실체화된 존재라고 생각하게 되었다. 도교에는 『도덕경』을 집필한 후에도 노자는 행방을 감추지 않고 “노군”이 되었다고 생각하는 일파도 있지만, 대부분은 “도”의 심연을 명확히 하기 위해 인도로 향했다고 생각하는 사람이 많다.[85]

태상노군은 역사 속에서 많은 “화신(化身)”[120] 또는 여러 차례의 윤회를 거쳐 다양한 외형을 갖추고 도(道)의 본질을 설파했다는 것이다.[85]

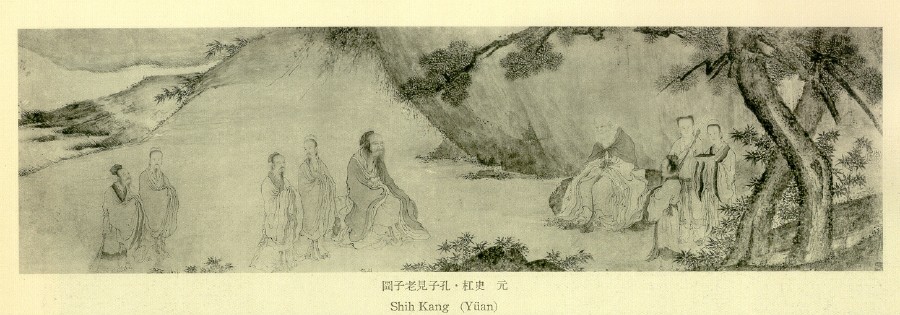

이는 원 시대에 재해석되어, 불교에 대한 도교의 우위를 논증하기 위해 『노자팔십일화도(老子八十一化圖)』가 제작되었다. 노자의 일생을 그림으로 보여주어 그 위대함을 보여주고자 했던 전진교(全眞教)의 도사 이지상(李志常)이 지시하고 영호장(令狐璋)과 사지경(史志經)이 제작한 이 책은 몽케(蒙哥)헌종(憲宗)의 신하를 통해 널리 유포하려는 계책이었다.

그러나 이 책은 일부를 제외하고는 불타(佛陀)의 전승을 표절한 것이었고, 상매(祥邁)는 “채석서이위노서(採釋瑞而爲老瑞), (중략) 개가상이작노상(改迦祥而作老祥)”(불타의 길상을 바꿔서 노자의 길상으로 만들었다)이라고 비판했다. 사실 이것은 전진교(全眞教)의 구장춘(丘長春, 장춘진인)이 칭기즈칸을 만난 이후 발전을 거듭하는[121] 도교의 선전 활동에 더해 “화호설(化胡說)”을 강조하여 불교의 상대적 지위 하락도 노리고 있었다. 불교계의 반발은 거셌고, 1255년 8월에는 황제 앞에서 불교계와 도교계의 직접적인 논쟁이 벌어졌다.[121] 이후에도 유사한 논쟁이 벌어지고, 『노자팔십일화도(老子八十一化圖)』가 위작으로 인정되는 등 최종적으로 도교 측이 패배하여, 고전 이외의 도교의 책과 경전은 분서되었다.[121]

5. 1. 한국에의 영향

타밀나두주의 시다르 전통에서 존경받는 보가르는 옛 시다르 18명 중 한 명이자 노자로 여겨지며, 중국 출신으로 알려져 있다.[25][26] 그의 카스트는 "Cinatecakkuyavar", 즉 중국 도공이었다고 전해진다. 보가르는 자신의 주요 시집인 ''보가르 7000''에서 영적 사상을 전파하기 위해 중국으로 여행을 갔던 이야기를 전한다. 그의 지바 사마디(Samadhi)는 딘디굴 구(Dindigul district) 팔라니(Palani)의 단다유타파니 사원(Dhandayuthapani Temple) 남서쪽 복도에서 찾아볼 수 있다.[27]5. 2. 중국 및 동아시아에의 영향

노자는 중국 문인과 문화에 큰 영향을 미쳤다.[19] 노자의 영향을 받은 정치 이론가들은 윤리적, 평화주의적 이유 또는 전술적인 목적으로 겸손과 절제된 통치를 옹호했다. 다양한 반권위주의 운동들은 약자의 힘에 대한 노자의 가르침을 받아들였다.한나라(Han dynasty) 이후로 노자의 이야기는 강한 종교적 색채를 띠게 되었고, 도교(Taoism)가 뿌리를 내리면서 신으로 숭배받았다. 신성한 노자로부터 도(Tao)가 계시되었다는 믿음은 천사의 길(Way of the Celestial Masters)이라는 최초의 조직적인 도교 종파의 형성으로 이어졌다. 후대 도교 전통에서 노자는 도의 의인화로 여겨졌으며, 수많은 "변신"을 거쳐 역사를 통틀어 여러 화신으로 나타나 신도들에게 도를 전수했다고 한다.[20] 종교적 도교는 종종 "노장(Old Master)"이 《도덕경(Tao Te Ching)》을 저술한 후 사라진 것이 아니라 일생 동안 여행하며 도를 계시했다고 여긴다.[20]

도교 신화에 따르면 노자는 기적적인 탄생으로, 어머니가 떨어지는 별을 바라보다 임신했다고 한다. 그는 어머니가 매화나무에 기대어 있는 동안 태어날 때까지 62년 동안 어머니의 태중에 있었다. 노자는 회색 수염이 가득한 성인으로, 지혜와 장수의 상징인 긴 귓불을 가지고 태어났다. 다른 신화에서는 복희(Fuxi) 시대 이후 그의 첫 번째 삶 이후 13번 윤회(reincarnation)했다고 한다. 노자로서의 마지막 환생에서 그는 990년 동안 살면서 도를 계시하기 위해 여행을 다녔다.[20]

전통적인 이름인 '리얼(李耳)' 때문에, 노자는 후대 모든 리씨의 조상으로 숭배받았으며, 많은 리씨 가문들이 노자를 자신들의 시조로 여겨왔다.[21] 여기에는 황제들을 배출한 당나라도 포함된다.[22][21][23] 이 가문은 롱시 리(隴西李氏) 혈통으로 알려져 있다. 심킨스 부부에 따르면, 이러한 혈통의 대부분(혹은 전부)이 의문스럽긴 하지만, 중국 문화에 대한 노자의 영향력을 보여주는 증거라고 말한다. 당나라 시대에 노자는 점점 더 위엄 있는 여러 묘호를 받았다. 666년, 고종은 노자에게 "태상현원황제(太上玄元皇帝), ''Tàishàng Xuán Yuán Huángdì''"라는 칭호를 내렸다.[24] 743년, 현종은 그를 당나라의 "성조(聖祖), ''Shèngzǔ''"로 선포하고 "현원황제(玄元皇帝), ''Xuán Yuán Huángdì''"라는 시호를 추증했다. 현종은 또한 노자의 부모를 "선천태상황(先天太上皇), ''Xiāntiān Tàishàng Huáng''"과 "선천태후(先天太后), ''Xiāntiān Tàihòu''"로 추존했다. 749년, 노자는 더 나아가 "성조대도현원황제(聖祖大道玄元皇帝), ''Shèngzǔ Dàdào Xuán Yuán Huángdì''"로 봉해졌고, 754년에는 "대성조고상대도금궐현원천황대제(大聖祖高上大道金闕玄元天皇大帝), ''Dà Shèngzǔ Gāo Shǎng Dàdào Jīnquē Xuán Yuán Tiānhuáng Dàdì''"로 봉해졌다.

7세기 작품인 『삼동주낭(三洞珠囊), "Pearly Bag of the Three Caverns"』은 노자를 완벽한 도가의 스승으로, 인희(尹喜)를 이상적인 도가 제자로 제시한다. 인희는 준비, 시험, 훈련, 그리고 도달이라는 공식적인 단계를 따른다.

전통적으로 노자는 도교를 창립한 인물로 평가되며, 『도덕경』은 도교의 근본 또는 원천과 관련지어진다. 일반적인 종교로서의 도교에서는 최고의 신격((en))을 옥황상제로 하고 있지만, 오두미도 등 도교의 지식 집단에서는 노자를 신명·태상노군으로서 신위 중에서도 최고위를 차지하는 삼청의 한 분주로 여긴다.[114][115]

한나라 이후, 노자의 전기는 강한 종교적 의미를 가지게 되었고, 도교가 일반적으로 뿌리내리면서 노자는 신의 일원으로 포함되었다. 신성한 노자가 “도”를 명확히 했다는 신앙이 오두미도라는 도교 최초의 교단 조직으로 이어졌다. 더욱 후대의 도교 신봉자들은 노자야말로 “도”가 실체화된 존재라고 생각하게 되었다. 도교에는 『도덕경』을 집필한 후에도 노자는 행방을 감추지 않고 “노군”이 되었다고 생각하는 일파도 있지만, 대부분은 “도”의 심연을 명확히 하기 위해 인도로 향했다고 생각하는 사람이 많다.[85]

태상노군은 역사 속에서 많은 “화신(化身)”[120] 또는 여러 차례의 윤회를 거쳐 다양한 외형을 갖추고 도(道)의 본질을 설파했다는 것이다.[85]

이는 원 시대에 재해석되어, 불교에 대한 도교의 우위를 논증하기 위해 『노자팔십일화도(老子八十一化圖)』가 제작되었다. 노자의 일생을 그림으로 보여주어 그 위대함을 보여주고자 했던 전진교(全眞教)의 도사 이지상(李志常)이 지시하고 영호장(令狐璋)과 사지경(史志經)이 제작한 이 책은 몽케(蒙哥)헌종(憲宗)의 신하를 통해 널리 유포하려는 계책이었다.

그러나 이 책은 일부를 제외하고는 불타(佛陀)의 전승을 표절한 것이었고, 상매(祥邁)는 “채석서이위노서(採釋瑞而爲老瑞), (중략) 개가상이작노상(改迦祥而作老祥)”(불타의 길상을 바꿔서 노자의 길상으로 만들었다)이라고 비판했다. 사실 이것은 전진교(全眞教)의 구장춘(丘長春, 장춘진인)이 칭기즈칸을 만난 이후 발전을 거듭하는[121] 도교의 선전 활동에 더해 “화호설(化胡說)”을 강조하여 불교의 상대적 지위 하락도 노리고 있었다. 불교계의 반발은 거셌고, 1255년 8월에는 황제 앞에서 불교계와 도교계의 직접적인 논쟁이 벌어졌다.[121] 이후에도 유사한 논쟁이 벌어지고, 『노자팔십일화도(老子八十一化圖)』가 위작으로 인정되는 등 최종적으로 도교 측이 패배하여, 고전 이외의 도교의 책과 경전은 분서되었다.[121]

5. 3. 서양에의 영향

노자는 서양의 다양한 반권위주의 운동에 영향을 주었으며, 약자의 힘에 대한 노자의 가르침은 여러 운동에 수용되었다.[19] 중국 역사에서 잠재적 관리들은 유교가 아닌 현인, 특히 노자와 장자의 권위를 빌려 통치자를 섬기지 않겠다고 주장하기도 했다.[19] 정치 이론가들은 노자의 영향을 받아 윤리적, 평화주의적 이유 또는 전술적인 목적으로 리더십에서 겸손과 절제를 옹호했다.[19]6. 현대적 재해석

많은 현대 철학자들은 노자를 소극적 정부론자로 여겨왔다. 자유지상주의 경제학자 머레이 로스바드는 노자가 최초의 자유지상주의자라고 주장하며,[28] 노자의 정부에 대한 사상을 프리드리히 하이에크의 자생적 질서 이론에 비유했다.[29] 제임스 A. 돈은 노자가 18세기 많은 자유주의자들처럼 "정부의 역할을 최소화하고 개인이 자발적으로 발전하도록 하는 것이 사회적, 경제적 조화를 가장 잘 달성하는 방법"이라고 주장했다고 동의했다. 마찬가지로, 케이토 연구소의 데이비드 보아즈는 그의 1997년 책 ''자유지상주의 독자''에 ''도덕경''의 구절들을 포함시켰고, ''브리태니커 백과사전'' 기사에서 노자가 "법이나 강제 없이 사람들은 조화롭게 살 것이다"라는 이유로 통치자들이 "무위(無爲)"를 주장했다고 언급했다.[30] 철학자 로데릭 롱은 도가 사상의 자유지상주의적 주제는 실제로 초기 유교 사상가들로부터 차용된 것이라고 주장한다.[30]

무정부 sindicalist 작가이자 활동가인 루돌프 로커는 그의 1937년 책 ''민족주의와 문화''에서 노자의 "온화한 지혜"와 정치 권력과 사람들과 공동체의 문화 활동 사이의 대립에 대한 이해를 칭찬했다.[82] 1910년 ''브리태니커 백과사전'' 기사에서 피터 크로포트킨 또한 노자가 본질적으로 무정부주의 개념의 초기 지지자 중 한 명이라고 언급했다.[31] 최근에는 존 P. 클라크와 어슐러 K. 르귄과 같은 무정부주의자들이 다양한 방식으로 무정부주의와 도교의 결합에 대해 서술하며 특히 노자의 가르침을 강조했다.[32] 르귄은 그녀의 도덕경 해석에서 노자가 "정치 권력을 마법으로 보지 않는다. 그는 정당한 권력을 얻은 것으로, 부당한 권력을 찬탈한 것으로 본다… 그는 자기 자신이나 타인의 희생을 권력의 타락으로, 권력은 도를 따르는 모든 사람에게 이용 가능한 것으로 본다. 무정부주의자와 도가 사상가들이 좋은 친구가 되는 것도 놀라운 일이 아니다."라고 썼다.[32]

6. 1. 환경 문제

6. 2. 사회 갈등

6. 3. 개인의 삶

6. 4. 비판적 관점

7. 결론

참조

[1]

서적

The Desk Encyclopedia of World History

Oxford University Press

[2]

서적

The Art of Chinese Philosophy: Eight Classical Texts and How to Read Them

Princeton University Press

[3]

웹사이트

Taoism.net

https://taoism.net

2016-12-29

[4]

웹사이트

Baxter–Sagart Old Chinese Reconstruction

http://ocbaxtersagar[...]

2018-05-01

[5]

웹사이트

Laozi

https://www.britanni[...]

2009

[6]

웹사이트

zh:耳字

https://www.zdic.net[...]

[7]

서적

Decoding Dao: Reading the ''Dao De Jing'' (''Tao Te Ching'') and the ''Zhuangzi'' (''Chuang Tzu'')

https://books.google[...]

John Wiley & Sons

2013

[8]

서적

Companion Encyclopedia of Asian Philosophy

Routledge

2002

[9]

간행물 #추정

[10]

학술지

Guodian ''Laozi'' jian chu tan

1999

[11]

백과사전

Laozi

http://plato.stanfor[...]

Stanford University Department of Philosophy

[12]

서적

Dao Companion to the Philosophy of Han Fei

Springer

2013

[13]

서적

Records of the Grand Historian

Zhonghua Shuju

[14]

간행물 #추정

[15]

서적

Chuang-tzŭ: the Inner Chapters

https://archive.org/[...]

Hackett Publishing Company, Inc

2001

[16]

서적

Mooncakes and Hungry Ghosts: Festivals of China

China Books & Periodicals

1991

[17]

서적

Literary Forms of Argument in Early China

Brill

2015

[18]

간행물 #추정

[19]

학술지

Lao Tzu: Persuasion through inaction and non-speaking

http://www.tandfonli[...]

1969-02

[20]

간행물 #추정

[21]

서적

Ancient civilizations: the illustrated guide to belief, mythology, and art

https://books.google[...]

Barnes & Noble

[22]

서적

The Chinese: their history and culture, Volume 1

https://books.google[...]

Macmillan

2012-02-08

[23]

서적

Stairway to Heaven: A Journey to the Summit of Mount Emei

https://books.google[...]

State University of New York Press

[24]

서적

Outline of the History of Daoism

https://books.google[...]

Commercial Printing House

[25]

웹사이트

Siddha Bhoganathar: An Oceanic Life Story

http://palani.org/bh[...]

2023-04-14

[26]

웹사이트

Shaking the Tree: Kundalini Yoga, Spiritual Alchemy, & the Mysteries of the Breath in Bhogar's 7000

https://www.alchemyw[...]

2023-04-14

[27]

웹사이트

Arulmigu Dandayudhapani Swami Devasthanam, Palani

http://murugan.org/t[...]

2023-05-13

[28]

간행물 #추정

Excerpt from "Concepts of the Role of Intellectuals in Social Change Toward Laissez Faire"

https://mises.org/da[...]

1990-09

[29]

간행물 #추정

The Ancient Chinese Libertarian Tradition

https://mises.org/da[...]

2005-12-05

[30]

백과사전

Libertarianism

https://www.britanni[...]

2009-01-30

[31]

웹사이트

Britannica: Anarchism

http://dwardmac.pitz[...]

Dwardmac.pitzer.edu

2011-11-14

[32]

웹사이트

Master Lao and the Anarchist Prince

http://raforum.info/[...]

2011-11-01

[33]

백과사전

老子

https://baike.baidu.[...]

[34]

백과사전

老子

https://baike.baidu.[...]

[35]

웹사이트

老子‐中華思想の智慧への門(『老子:中華思想智慧之門』訳出)

http://web.kanazawa-[...]

金沢大学中国語学中国文学コース

2010-10-09

[36]

서적

Kohn (2000)

[37]

웹사이트

唐の王室

[38]

서적

Bellamy (1993)

[39]

서적

Roberts (2001)

[40]

위키소스

史記/卷063

[41]

웹사이트

諸子百家、『史記』老子韓非列傳

http://ctext.org/shi[...]

中國哲學書電子化計劃

2010-10-09

[42]

서적

Renard (2002)

[43]

웹사이트

聖賢高士伝賛

http://www.chugainip[...]

中外日報社説

[44]

서적

楠山

[45]

서적

貝塚

[46]

서적

浅野

[47]

서적

Fowler (2005)

[48]

서적

Robinet (1997)

[49]

서적

楠山

[50]

서적

Luo (2004)

[51]

서적

Kramer (1986)

[52]

서적

Kohn (2000)

[53]

서적

貝塚

[54]

서적

貝塚

[55]

서적

貝塚

[56]

웹사이트

老子

https://kotobank.jp/[...]

[57]

웹사이트

諸子百家 中國哲學書電子化計劃 『荘子』天運篇5

http://ctext.org/zhu[...]

網站的設計與内容

2010-10-09

[58]

서적

貝塚

[59]

서적

貝塚

[60]

서적

貝塚

[61]

서적

貝塚

[62]

서적

楠山

[63]

웹사이트

諸子百家 中國哲學書電子化計劃 『荘子』内篇、徳充符篇3

http://ctext.org/zhu[...]

網站的設計與内容

2010-10-09

[64]

서적

浅野

[65]

웹사이트

諸子百家 中國哲學書電子化計劃 『荀子』

http://ctext.org/xun[...]

網站的設計與内容

2010-10-09

[66]

웹사이트

諸子百家 中國哲學書電子化計劃 『呂氏春秋』

http://ctext.org/lv-[...]

網站的設計與内容

2010-10-09

[67]

웹사이트

【郭象】

https://kotobank.jp/[...]

デジタル大辞泉

2010-10-09

[68]

서적

浅野

[69]

서적

貝塚

[70]

서적

浅野

[71]

논문

『郭店楚墓竹簡』から見た『毛序』の成立 : 小雅・都人士篇を中心として

https://doi.org/10.1[...]

岩手大学教育学部

2022-03-03

[72]

웹사이트

福永光司蔵書目録(中国語の部)

http://www.city-naka[...]

中津市立図書館

2010-10-09

[73]

책

貝塚、p86

[74]

기타

Gray Goat Temple (Qingyanggong), Chengdu, Sichuan, China.

[75]

책

Simpkins & Simpkins (1999). Pp 12-13.

[76]

책

Morgan (2001). Pp 223-224.

[77]

웹사이트

物語要素辞典2010年秋季版

http://www.aichi-gak[...]

愛知学院大学

2010-10-09

[78]

웹사이트

老子道徳経解 二巻観老荘影響論一巻巻首一巻、序・老子伝

http://archives2.ih.[...]

小樽商科大学付属図書館

2010-10-09

[79]

웹사이트

第十二房第二資料庫 老子八十一化図解読

http://www2.otani.ac[...]

大谷大学

2010-10-09

[80]

책

楠山、p265-274、七、謎の人老子 5.神となった老子

[81]

책

『酉陽雑俎』巻2-59

[82]

책

Simpkins & Simpkins (1999). Pp 11-12.

[83]

책

Morgan (2001). Pg 303.

[84]

책

浅野・湯浅、p175-176、六、老子と道家 老子の謎

[85]

책

Kohn (2000). Pp 3-4

[86]

웹사이트

社説:道教と仏教の老子像

http://www.chugainip[...]

中外日報

2010-10-09

[87]

책

Morgan (2001). Pp 224-225.

[88]

책

Kohn (2000). Pg 720.

[89]

책

Drompp (2004). Pg. 254.

[90]

책

Fowler (2005). Pg. 153

[91]

책

Simpkins & Simpkins (1999). Pg 12.

[92]

책

楠山、p258-264、七、謎の人老子 4.仙人となった老子

[93]

웹사이트

諸子百家 中國哲學書電子化計劃 『荘子』雑篇、天下篇5

http://ctext.org/zhu[...]

網站的設計與内容

2010-10-09

[94]

책

貝塚、p94-96

[95]

책

楠山、p247-258、七、謎の人老子 3.虚像、老子の形成

[96]

책

Simpkins & Simpkins (1999). Pp 11-13.

[97]

책

Morgan (2001). Pg 223.

[98]

책

貝塚、p90

[99]

논문

評論胡適之中国哲学史大綱

中華諸局

1936

[100]

책

浅野・湯浅、p30-34、一、諸子百家と新出土資料 馬王堆漢墓帛書の発見

[101]

책

浅野・湯浅、p30

[102]

웹사이트

郭店楚簡紹介

http://www.let.osaka[...]

大阪大学中国哲学研究所内 戦国楚簡研究会

2010-10-09

[103]

책

老子・荘子

講談社学術文庫

1994

[104]

책

世界の名著 4 老子 荘子

中央公論社

1978

[105]

책

老荘を読む

講談社

1987

[106]

서적

世界の名著4 老子 荘子

中央公論社

1978

[107]

참고자료

貝塚

[108]

참고자료

浅野

[109]

웹사이트

諸子百家 中國哲學書電子化計劃 『論語』

http://ctext.org/ana[...]

網站的設計與内容

2010-10-09

[110]

참고자료

貝塚

[111]

서적

普遍宗教は甦る

文藝春秋

2016

[112]

웹사이트

諸子百家 中國哲學書電子化計劃 『道徳経』

http://ctext.org/dao[...]

網站的設計與内容

2010-10-09

[113]

참고자료

貝塚

[114]

참고자료

1981

[115]

참고자료

1997

[116]

참고자료

1998

[117]

참고자료

1998

[118]

웹사이트

第26集‐道家真人尹喜的故事

http://big5.soundofh[...]

希望之聲國際廣播電台

2010-10-09

[119]

참고자료

1998

[120]

웹사이트

玄天上帝の変容 ‐数種の経典間の相互関係をめぐって‐

http://www2.ipcku.ka[...]

関西大学

2010-10-09

[121]

논문

歴史と民族の創生 : 17世紀モンゴル編年史における民族的アイデンティティの形成

https://hdl.handle.n[...]

2022-03-03

[122]

백과사전

代

[123]

참고자료

2002

[124]

백과사전

노자 연대 추정

[125]

백과사전

글로벌 세계대백과사전

[126]

웹사이트

八月庚申,詔來春親謁亳州太清宮。辛酉,以丁謂為奉祀經度制置使。丙寅,禁太清宮五里內樵采。庚午,加號太上老君混元上德皇帝。置禮儀院。

https://zh.wikisourc[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com