사회적 비용

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

사회적 비용은 사적 경제 활동의 결과로 제3자나 사회에 발생하는 피해 중, 사적 기업가에게 책임을 묻기 어려운 모든 유해한 결과의 손실을 의미한다. 이는 시장 실패의 한 유형으로, 도시 집중, 환경 오염, 산업 재해, 소비자 피해 등 다양한 형태로 나타난다. 사회적 비용은 잠복기가 길고 피해가 분산되어 시장 경제만으로는 해결하기 어려우며, 오염자 부담 원칙과 같은 해결 노력이 이루어지고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 합리적 선택 이론 - 경제인

경제인은 경제학 모델에서 이익을 극대화하는 합리적 의사 결정자로, 호모 에코노미쿠스 개념으로 발전했으나 이기적인 동기에 치중하여 사회적, 윤리적 측면을 간과한다는 비판을 받는다. - 합리적 선택 이론 - 합리성

합리성은 이유에 따라 행동하거나 합리적인 품질을 의미하며 능력, 과정, 정신 상태 등으로 나눌 수 있고, 학문적 담론에서 다양한 이론과 논쟁점을 가지며 여러 유형으로 분류되어 다양한 학문 분야에서 연구된다. - 공공경제학 - 공공 부문

공공 부문은 정부가 소유 및 운영하며 조세로 재원을 마련하여 공공 서비스를 제공하는 경제 영역으로, 인프라 제공, 공무원 임금 협상 등의 역할을 수행하며 효율성과 자금 조달 방식에 대한 비판도 존재하지만 필수적인 서비스 제공에 중요한 역할을 한다. - 공공경제학 - 공공 정책

공공정책은 정부가 사회 문제 해결 및 공공의 이익을 위해 선택하는 행동 또는 비행동으로, 제도적 기반 위에서 다양한 분야에 걸쳐 여러 과정을 거치며 최근 새로운 접근법이 시도되고 있다. - 비용 - 기회비용

기회비용은 경제학적 개념으로, 어떤 선택을 함으로써 포기해야 하는 다른 선택들 중 가장 가치 있는 것을 의미하며, 경제 주체의 모든 선택에 내재된 비용을 찾아내는 데 중요한 역할을 한다. - 비용 - 거래 비용

거래 비용은 계획, 협상, 계약 이행, 분쟁 해결 등 경제 활동 전반에 걸쳐 발생하는 모든 비용을 의미하며, 거래 빈도, 자산 특수성, 불확실성 등이 주요 결정 요인으로 작용하고 블록체인 기술 등으로 감소될 잠재력이 있지만 사회적 불평등 심화에 대한 우려도 존재한다.

2. 정의

사회적 비용(Social Cost)은 특정 경제 주체의 생산이나 소비 활동이 시장 거래에 참여하지 않은 제3자나 사회 전체에 의도치 않게 미치는 부담, 특히 부정적인 영향을 화폐 가치로 측정한 것을 의미한다.[11] 이는 시장 경제에서 발생하는 외부성(externality), 그중에서도 환경 오염, 교통 체증과 같은 외부 불경제(negative externality)와 밀접하게 연관된다. 개별 경제 주체는 자신의 이윤이나 효용을 극대화하려 하지만, 이 과정에서 발생하는 외부 불경제는 사회 전체에 비용을 전가하는 결과를 낳는다.

이러한 사회적 비용 개념은 경제 활동이 사회에 미치는 영향을 설명하고 시장 실패를 분석하는 데 중요한 역할을 한다. 앨프리드 마셜의 외부 경제 분석을 바탕으로 피구는 기업의 사적 비용과 사회적 비용 간의 차이, 즉 '사적 순생산물'과 '사회적 순생산물'의 괴리 문제를 제기하며 외부성 문제를 이론적으로 정립했다. 그는 외부 비용을 발생시키는 활동에 세금(피구세)을 부과하여 비용을 내부화해야 한다고 주장했다. 이후 칼 윌리엄 캡 등은 사회적 비용 개념을 더욱 발전시켜, 기업이 이윤 추구를 위해 의도적으로 사회에 떠넘기는 비용으로 정의하기도 했다.[4][12]

일반적으로 사회적 비용은 생산자나 소비자가 직접 부담하는 사적 비용에 외부 비용을 더한 것으로 이해된다. 수학적으로는 한계 사회적 비용(MSC)이 한계 사적 비용(MPC)과 한계 외부 비용(MEC)의 합(MSC = MPC + MEC)으로 표현된다.[3] 예를 들어, 공장의 제품 생산 비용(사적 비용)에 더해 공장 가동으로 인한 대기 오염 피해 복구 비용(외부 비용)까지 고려한 것이 사회적 비용이다.[2]

시장 가격은 주로 사적 비용만을 반영하므로, 외부 비용이 존재할 경우 자원 배분이 비효율적으로 이루어질 수 있다. 즉, 사회적 비용이 사적 비용보다 클 경우, 해당 재화나 서비스는 사회적으로 바람직한 수준보다 과잉 생산되거나 소비될 가능성이 크다.[2] 국제 통화 기금(IMF) 역시 사적 비용과 사회적 비용의 차이를 인정하며, 이것이 시장 실패를 야기하고 정부 개입의 필요성을 정당화하는 주요 근거가 된다고 설명한다.[5]

2. 1. 사적 비용과 사회적 비용

시장 경제는 개별 기업의 이윤 극대화와 소비자 개인의 효용 극대화를 추구하는 과정에서 작동한다. 그러나 이러한 개별 경제 주체의 활동이 의도치 않게 제3자나 사회 전체에 영향을 미치는 경우가 발생하는데, 이를 외부성(externality)이라고 한다. 특히 대기 오염, 수질 오염, 교통 체증과 같이 부정적인 영향을 미치는 경우를 외부 불경제라고 하며, 이는 시장 실패의 대표적인 사례로 꼽힌다. 이때 발생하는, 사회 전체가 부담해야 하는 비용을 사회적 비용(social cost)이라고 부른다. 반대로, 개인이나 기업의 활동이 긍정적인 외부 효과를 낳는 경우도 있는데, 이를 외부 경제라고 한다.경제학에서 사회적 비용의 개념은 18세기 무렵부터 논의되기 시작했다. 초기에는 주로 자본가와 노동자 간의 관계에서 발생하는 문제, 예를 들어 낮은 임금, 사적 독점, 실업, 직업병, 산업 재해 등이 사회 전체에 미치는 비용에 초점을 맞추었다. 이후 산업화가 진행되면서 공해와 환경 문제가 심각해지자, 이와 관련된 사회적 비용이 중요한 문제로 부각되었다.[11]

고전파 경제학은 시장의 자율적인 조정 능력을 신뢰하며 정부 개입 없이도 최적의 결과에 도달할 수 있다고 보았으나, 이러한 관점에 기반한 정책 추진 과정에서 사적 독점이나 공해와 같은 여러 사회 문제가 드러났다. 사회적 비용 개념은 이러한 시장의 한계를 지적하며 등장했으며, 시장 실패 논의와 밀접하게 연결된다.

환경 문제에 대한 경제학적 분석은 외부불경제론 또는 사회적 비용론으로 발전해왔다. 존 스튜어트 밀의 정지상태론은 환경 파괴를 동반하는 경제 성장을 비판했고, 앨프리드 마셜의 외부 경제 및 내부 경제 분석은 피구(A.C. Pigou)의 이론으로 이어졌다. 피구는 사적 순생산물과 사회적 순생산물 사이에 차이가 발생할 수 있음을 지적하며 외부성 문제를 다루었다. 그는 긍정적 외부 효과에는 보조금을 지급하고, 부정적 외부 효과에는 피구세(Pigouvian tax)를 부과하여 외부 비용을 내부화하는 방안을 제시했다. 즉, 정부가 과세 조치를 통해 사회적 비용 문제를 해결할 수 있다고 본 것이다. 피구의 아이디어는 오늘날 환경세 등 다양한 형태로 활용되고 있다. 피구는 특히 오염자 부담 원칙에 따라 한계 외부 비용만큼 세금을 부과하면 최소 비용으로 사회적 효율성을 달성할 수 있다고 주장했지만, 한계 외부 비용을 정확히 계산하는 것은 여전히 어려운 과제로 남아있다. 이후 칼 빌리엄 캅[12], 미할스키, 주디 등 여러 학자가 사회적 비용론을 더욱 발전시켰다.

수학적으로 사회적 한계 비용(marginal cost)은 사적 한계 비용과 외부 비용의 합으로 표현된다.[3] 즉, 한계 사회적 비용(MSC) = 한계 사적 비용(MPC) + 한계 외부 비용(MEC) 이다. 예를 들어, 레모네이드 한 잔을 판매할 때 사적 비용은 레몬, 설탕, 물과 같은 재료비, 노동의 기회 비용, 판매 활동에 드는 거래 비용 등을 포함한다. 반면, 자동차 운전의 사회적 비용에는 운전자 개인이 부담하는 비용(기름값, 차량 유지비 등) 외에도 도로 마모, 교통 체증 유발, 대기 오염 배출, 교통 사고 위험 증가 등 사회 전체가 부담하는 외부 비용이 포함된다.[2]

국제 통화 기금(IMF) 역시 "사적 비용과 사회 전체의 비용에는 차이가 있다"고 지적하며[5], 이러한 차이(외부성)가 존재할 경우 사적 시장에만 의존하면 비효율적인 결과가 초래될 수 있음을 인정한다. 이는 후생 경제학의 기본 정리 중 첫 번째 정리가 실패하는 상황이며, 정부 개입의 주요 근거가 된다.

사회적 비용은 크게 두 가지 유형으로 나눌 수 있다.

1. 음의 생산 외부성: 생산 활동이 제3자에게 부정적인 영향을 미치는 경우이다. 이때는 한계 사회적 비용이 한계 사적 비용보다 크다(MSC > MPC). 예를 들어, 제강 공장은 철강을 생산하면서 대기 오염 물질을 배출하여 주변 주민들의 건강을 해치고 환경을 오염시킨다. 이러한 외부 비용은 철강 가격에 반영되지 않기 때문에, 자유 시장에서는 사회적으로 최적인 수준보다 더 많은 양의 철강이 생산되는 과잉 생산 문제가 발생한다.

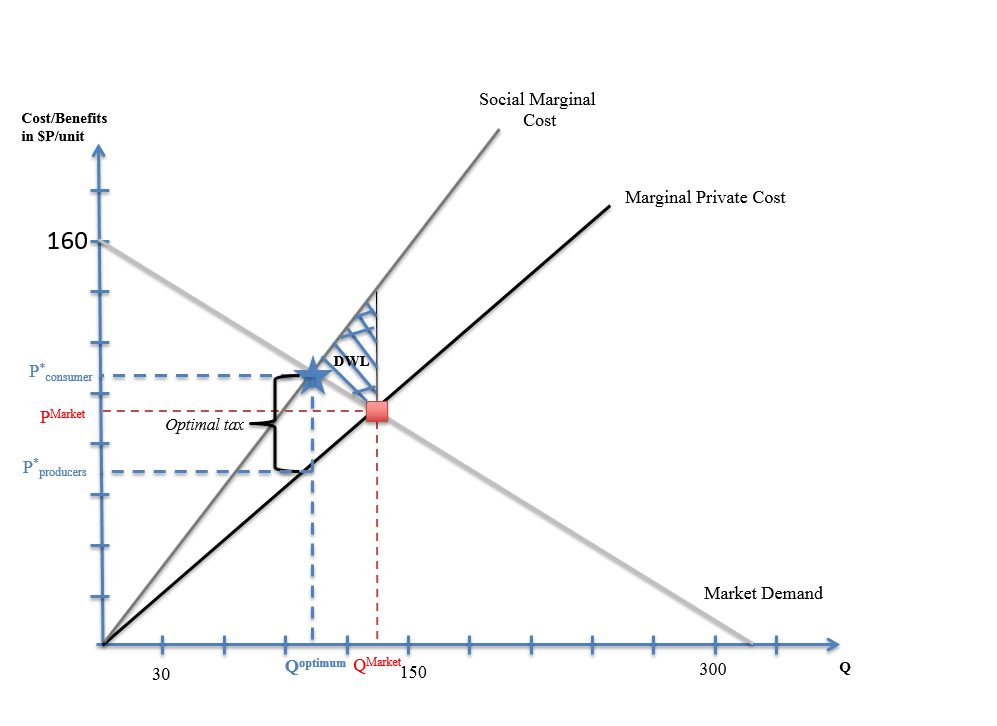

위 그림에서 보듯이, 시장 균형 생산량(QMarket)은 사회적 최적 생산량(Qoptimum)보다 많으며, 이로 인해 후생 손실(deadweight loss)이 발생한다. 피구는 이러한 시장 실패를 해결하기 위해 외부 비용만큼의 세금(피구세)을 부과하여 생산자의 사적 비용을 인상시켜야 한다고 주장했다. 이렇게 하면 생산량이 사회적 최적 수준으로 감소하여 효율성을 회복할 수 있다.[3][6]

2. 양의 생산 외부성: 생산 활동이 제3자에게 긍정적인 영향을 미치는 경우이다. 이때는 한계 사회적 비용이 한계 사적 비용보다 작다(MSC < MPC). 예를 들어, 기업의 연구 개발(R&D) 활동은 새로운 기술이나 지식을 창출하여 해당 기업뿐만 아니라 사회 전체에 혜택을 준다. 그러나 기업은 이러한 사회적 혜택을 모두 보상받지 못하기 때문에, 시장에서는 사회적으로 최적인 수준보다 더 적은 양의 연구 개발이 이루어지는 과소 생산 문제가 발생한다. 이 경우 정부는 보조금을 지급하여 기업의 사적 비용을 낮춤으로써 생산을 장려할 수 있다.

사회적 비용 문제를 해결하는 것은 쉽지 않다. 피해가 나타나기까지 시간이 걸리고, 정확한 가해자를 특정하기 어려우며, 피해가 여러 사람에게 분산되는 경우가 많기 때문이다. 또한, 가해자(주로 기업)가 피해자(주민 등)보다 경제적, 사회적으로 우위에 있는 경우가 많아 문제 해결이 지연되기도 한다. 이러한 어려움에도 불구하고, 사회적 비용 문제를 해결하기 위한 노력은 계속되고 있다. 주민들의 조직적인 활동을 보장하는 사회 시스템 구축, 오염자 부담 원칙 적용 등이 그 예이다. 다만, 오염자 부담 원칙 역시 금전적 보상이 가능한 손실에 주로 적용될 뿐, 인간의 건강이나 생명, 복구 불가능한 자연 파괴나 문화재 훼손과 같은 절대적 손실에 대해서는 한계가 있다.

한편, 로널드 코스와 같은 경제학자들은 정부 개입 없이도 이해 당사자 간의 협상을 통해 외부성 문제를 해결할 수 있다고 주장했다(코스의 정리).[7] 예를 들어, 오염 피해를 입는 주민들이 오염 기업과 협상하여 보상을 받거나 오염 배출을 줄이도록 합의할 수 있다는 것이다. 그러나 현실에서는 협상 당사자 간의 정보 비대칭이나 협상력 차이 등으로 인해 효율적인 합의에 이르기 어려운 경우가 많아, 정부 개입이 필요하다는 주장도 여전히 유효하다.

이단 경제학자인 칼 빌리엄 캅은 사회적 비용을 다르게 정의했다. 그는 사회적 비용을 "생산 과정의 결과로 제3자나 사회가 입게 되지만, 사적 기업가에게 책임을 묻기 어려운 모든 유해한 결과나 손실"로 규정하며, 기업이 이윤을 늘리기 위해 사회에 떠넘기는 비용이라고 보았다.[4][12] 그는 또한 사회적 비용 개념이 "각종 낭비나 비능률의 형태를 취하는 사회적 기회 비용"까지 포함할 정도로 광범위하다고 설명했다.

최근에는 도로 정체로 인한 시간 손실, 제조물 책임 문제, 식품 안전 문제 등 다양한 영역에서 발생하는 비용 역시 사회적 비용의 관점에서 연구되고 있다. 예를 들어, 혼잡 통행료는 도로 정체라는 외부 비용을 내부화하려는 시도 중 하나이다. 이처럼 사회적 비용 개념은 현대 사회의 다양한 문제를 이해하고 해결책을 모색하는 데 중요한 틀을 제공한다.

3. 경제학적 분석

환경 문제에 대한 경제학적 분석은 주로 외부불경제론(外部不經濟論) 또는 사회적 비용론(社會的費用論)으로 발전해왔다. J.S. 밀의 정지상태론은 환경 파괴를 동반하는 경제성장과 인구 증가에 대한 초기 비판으로 볼 수 있으며, 마셜의 외부경제와 내부경제 분석은 피구의 사적 순생산물과 사회적 순생산물 간의 괴리 이론으로 이어졌다. 이후 K. 윌리엄 카프 등으로 대표되는 사회적 비용론으로 전개되면서 환경오염 및 보전 문제에 대한 핵심적인 경제학적 논의의 틀을 제공했다.

현대 경제학의 성장 이론은 자본 축적, 인구(노동) 증가, 기술 진보를 성장의 주요 요인으로 보며, 이러한 요인들의 집중이 효율성을 높인다고 설명한다. 생산 요소의 집중은 생산 효율을 높여 축적을 유발하고, 이 축적은 다시 집중을 촉진하는 상호 의존적 누적 효과, 즉 집적이익(集積利益)을 발생시킨다. 이러한 이익을 추구하며 자본, 노동, 기술, 정보 등이 집중된 도시로 기업과 사람이 모여들게 된다. 도시가 제공하는 외부경제 효과 때문에 도시 집중 현상은 지속된다.

그러나 집중에는 한계가 있어 일정 수준을 넘어서면 오히려 외부불경제가 커지게 된다. 도시 집중은 도시가 제공하는 순외부경제(외부경제에서 외부불경제를 뺀 값)가 다른 지역보다 상대적으로 클 동안만 지속된다고 볼 수 있다. 문제는 시장경제 체제 하에서 이러한 외부경제가 제대로 작동하지 않는 경우가 많다는 점이다. 시장경제는 사유재산 제도를 기반으로 기업의 이윤 극대화와 소비자의 효용 극대화를 추구하며 완전경쟁을 전제하지만, 현실에서는 완전경쟁이 이루어지지 않아 가격 메커니즘이 제대로 작동하지 못하고 사회적 불균형이 발생한다.

사회적 비용은 이러한 시장 실패의 대표적인 예이다. 특정 경제 주체의 활동 결과 발생하는 사회적 손실이나 피해가 제3자나 사회 전체에 전가되지만, 그 비용이 시장 가격에 반영되지 않는 경우를 말한다. 예를 들어, 도시 집중으로 인한 지가 상승, 주택난, 교통난, 환경 오염(대기 오염, 수질 오염, 소음 등), 생활 환경 시설 부족 등은 모두 사적 경제 활동이 유발하는 사회적 손실이지만, 시장 메커니즘만으로는 해결하기 어렵다. 이처럼 사적 경제 활동의 결과로 제3자나 사회에 피해가 발생하지만, 그 책임을 사적 기업가에게 묻기 어려운 모든 유해한 결과로 인한 손실을 통틀어 사회적 비용이라고 한다.

K. 윌리엄 카프는 사회적 비용을 생산 과정에서 발생하는 총비용 중 기업이 이윤을 늘리기 위해 사회로 전가하는 부분, 즉 사회화된 비용으로 정의하기도 했다.[4] 국제 통화 기금(IMF) 역시 "사적 비용과 사회 전체의 비용에는 차이가 있다"고 지적하며, 이러한 차이가 시장 실패를 야기하고 정부 개입의 근거가 된다고 설명한다.[5]

사회적 비용 문제를 해결하기 어려운 이유는 여러 가지가 있다. 첫째, 문제 발생까지 잠복기가 길어 원인과 결과를 명확히 연결하기 어렵고 가해자를 특정하기 곤란하다. 둘째, 피해가 특정 소수가 아닌 불특정 다수에게 분산되어 나타나므로 피해자들이 적극적으로 대응하기 어렵다. 셋째, 가해자(주로 기업)가 피해자(주민 등)보다 경제적, 사회적으로 강자의 위치에 있는 경우가 많아 문제 해결이 지연되거나 피해자들이 체념하기 쉽다. 따라서 사회적 비용 문제 해결을 위해서는 피해 당사자인 주민들의 조직적인 활동과 시민 운동을 보장하고 지원하는 사회적 시스템이 중요하다.

최근 환경 분야에서 강조되는 오염자 부담 원칙(Polluter Pays Principle, PPP)은 사회적 비용을 발생시킨 주체에게 그 처리 및 복구 비용을 부담하도록 하여 비용을 내부화하려는 시도이다. 그러나 이 원칙은 화폐적으로 측정이 가능하고 사후 보상이 가능한 상대적 손실에는 적용될 수 있지만, 인간의 건강이나 생명에 대한 피해, 복구 불가능한 자연 파괴, 문화재 훼손과 같은 절대적이고 불가역적인 손실에 대해서는 그 효과가 제한적이라는 한계를 가진다. 환경오염 문제가 심각하게 논의되는 중요한 이유 중 하나가 바로 이러한 절대적 손실의 발생 가능성 때문이다. 경제학에서는 이러한 사회적 비용 문제를 주로 외부성(externality) 개념을 통해 분석한다.

3. 1. 시장 실패와 외부성

시장 실패는 개인이나 기업의 경제 활동이 거래 당사자가 아닌 제3자에게 의도하지 않은 영향을 미치는 외부성(externality)을 발생시켜 시장의 효율성을 저해하는 상황을 말한다.[5] 이러한 외부성은 정부 개입의 주요 근거가 되며, 사적 비용과 사회 전체의 비용 간 차이를 유발한다. 이는 후생경제학의 기본 정리 중 첫 번째 정리가 성립하지 않는다는 것을 의미하는데, 즉 개별 경제 주체들의 자율적인 의사결정에만 맡겨서는 사회적으로 비효율적인 결과가 초래될 수 있다는 것이다.[5]사회적 비용은 이러한 외부성을 포함하여 어떤 경제 활동으로 인해 사회 전체가 부담하게 되는 유·무형의 비용을 포괄하는 개념이다. 일반적으로 사회적 비용은 한계 개념으로 접근하는 것이 유용하다. 한계 사회적 비용(Marginal Social Cost, MSC)은 재화나 서비스 한 단위를 추가로 생산할 때 사회 전체가 추가적으로 부담하는 비용을 뜻한다. 이는 생산자가 직접 부담하는 한계 사적 비용(Marginal Private Cost, MPC)에 외부효과로 인해 발생하는 한계 외부 비용(Marginal External Cost, MEC)을 더한 값이다. 즉, MSC = MPC + MEC로 표현할 수 있다.[3]

칼 카프는 사회적 비용을 생산 과정에서 발생하는 모든 유해한 결과나 손실 중, 사적 기업가에게 책임을 묻기 어려운 것들, 즉 기업이 이윤을 늘리기 위해 사회로 전가하는 비용으로 정의하기도 했다.[4][12] 이는 사적 독점, 공해, 환경 문제, 실업, 직업병 등 다양한 형태로 나타나며, 18세기 무렵부터 논의되기 시작하여 19세기 이후 "사회적 비용"이라는 용어가 사용되면서 본격적으로 다루어졌다.

외부성은 크게 두 가지 유형으로 나눌 수 있다.

- 음의 생산 외부성: 생산 활동이 사회에 부정적인 영향(한계 손실)을 미쳐, 한계 사회적 비용이 한계 사적 비용보다 커지는 경우(MSC > MPC)이다. 예를 들어, 제강 공장의 생산 활동은 대기 오염을 유발하여 지역 주민의 건강 악화나 추가적인 의료 비용 같은 외부 비용을 발생시킨다. 생산자는 이러한 비용을 생산 결정에 반영하지 않으므로, 자유 시장에서는 사회적 최적 수준보다 더 많은 양(과잉 생산)이 생산되는 경향이 있다.

위 그림처럼, 시장 균형 생산량(QMarket)은 사적 한계 비용(MPC)과 한계 편익(MB, 수요곡선)이 만나는 지점에서 결정된다. 외부 비용을 포함한 사회적 한계 비용(MSC) 곡선은 MPC 곡선보다 위에 위치하므로, 사회적 최적 생산량(Qoptimum)은 QMarket보다 적다. 이 차이(QMarket - Qoptimum)만큼 과잉 생산이 발생하며, 이는 사회적 후생 손실(자중 손실, deadweight loss)을 유발한다.

아서 피구는 이러한 시장 실패를 해결하기 위해 정부가 외부성을 유발하는 주체에게 한계 외부 비용만큼의 세금(피구세)을 부과하여 외부 비용을 내부화해야 한다고 주장했다.[6][3] 이는 생산자의 사적 비용을 인상시켜 사회적 비용과 일치시킴으로써 생산량을 사회적 최적 수준으로 유도하는 방식이다. 환경세나 오염자 부담 원칙 등이 이러한 개념에 기반한다.

- 양의 생산 외부성: 생산 활동이 사회 전체에 긍정적인 영향을 미쳐, 사회적 비용이 사적 비용보다 낮아지는 경우이다. 예를 들어, 기업의 연구 개발 활동은 해당 기업뿐만 아니라 기술 파급 효과를 통해 사회 전체의 삶의 질 향상이나 의료 비용 절감 등에 기여할 수 있다. 이 경우, 시장에서는 사회적으로 최적인 수준보다 더 적은 양(과소 생산)이 생산될 수 있다. 이를 해결하기 위해 정부는 보조금 지급 등을 통해 생산자의 사적 비용을 낮추어 생산을 장려할 수 있다.

외부성 문제 해결을 위한 정부 개입의 필요성에 대해서는 논쟁이 있다. 로널드 코스는 재산권이 명확하게 설정되고 거래 비용이 충분히 낮다면, 이해 당사자 간의 자발적인 협상을 통해 외부성 문제를 효율적으로 해결할 수 있다고 주장했다(코스 정리).[7] 예를 들어, 오염 피해를 보는 주민들이 오염 유발 기업과 협상하여 보상을 받거나 오염 감축 합의를 이끌어낼 수 있다는 것이다. 그러나 현실에서는 협상력의 불균형이나 정보 부족 등으로 협상이 원활하게 이루어지기 어려울 수 있으며, 이 경우 정부 개입이 필요할 수 있다는 반론도 제기된다(토마스 헬빙, 국제 통화 기금).[5]

사회적 비용을 정확히 측정하고 화폐 가치로 환산하는 것은 매우 어려운 과제이다. 특히 환경 파괴, 장기간에 걸쳐 발생하는 영향, 국경을 넘어 광범위하게 영향을 미치는 탄소의 사회적 비용 등은 그 피해나 이익을 예측하고 정량화하기 어렵다.[8][9] 예를 들어, 탄소의 사회적 비용을 추정하려면 온실가스 배출이 지구 온도, 농업 생산성, 인간 건강, 홍수 위험, 생태계 등에 미치는 복잡하고 광범위한 영향을 종합적으로 고려해야 한다.[9] 이러한 측정의 어려움은 외부성 문제를 해결하기 위한 효과적인 정책 수립을 어렵게 만드는 요인으로 작용한다.

3. 2. 외부성의 유형

외부성이란 어떤 경제 주체의 행위가 시장 거래를 통하지 않고 다른 경제 주체의 후생에 영향을 미치는 현상을 말한다. 이는 사적 비용과 사회 전체의 비용 사이에 차이를 발생시켜 시장 실패를 유발하는 주요 원인 중 하나이다.[5] 국제 통화 기금에 따르면 "사적 비용과 사회 전체의 비용에는 차이가 있다".[5] 사회적 비용은 생산이나 소비 과정에서 발생하는 모든 비용을 포함하며, 사적 비용에 외부 비용(긍정적이거나 부정적인 외부 효과로 인한 비용)을 더한 값이다. 긍정적인 사회적 비용이 있는 상황은 후생 경제학의 기본 정리 중 첫 번째 정리가 실패했음을 의미하며, 이는 가격과 수량에 대한 사적 시장 의존이 비효율적인 결과를 낳는다는 것을 뜻한다.[2] 수학적으로 한계 사회적 비용(MSC)은 한계 사적 비용(MPC)과 한계 외부 비용(MEC)의 합으로 표현할 수 있다 (MSC = MPC + MEC).[3][2]외부성은 크게 두 가지 유형으로 나눌 수 있다.

=== 음의 생산 외부성 ===

음의 생산 외부성은 생산 활동이 제3자에게 부정적인 영향을 미쳐 사회적 비용을 발생시키는 경우를 의미한다. 이때 한계 사회적 비용은 한계 사적 비용보다 크다 (MSC > MPC). 대표적인 예로 공장의 오염 물질 배출을 들 수 있다. 예를 들어, 제강 공장은 철강을 생산하면서 대기 오염이나 수질 오염을 유발할 수 있다. 이러한 오염은 인근 주민들의 건강을 악화시키거나 환경을 훼손하는 등 사회 전체에 비용(한계 손실)을 발생시키지만, 생산자인 기업은 이러한 비용을 생산 결정에 충분히 반영하지 않는다. 따라서 기업은 사회적으로 최적인 수준보다 더 많은 양을 생산하게 되는 과잉 생산 문제가 발생한다.[3]

위 그림은 음의 생산 외부성을 보여준다. 자유 시장에서 기업은 자신의 한계 사적 비용(MPC)과 시장 가격(한계 편익, MB)이 일치하는 지점(QMarket)에서 생산량을 결정한다. 그러나 오염과 같은 외부 비용(한계 손실)을 고려한 한계 사회적 비용(MSC) 곡선은 MPC 곡선보다 위에 위치한다. 사회적으로 최적인 생산량은 MSC 곡선과 수요 곡선(MB)이 만나는 지점(Qoptimum)이며, 이는 시장 균형 생산량보다 적다. 시장 생산량(QMarket)과 사회적 최적 생산량(Qoptimum)의 차이만큼 과잉 생산이 발생하며, 이로 인해 자중손실(deadweight loss, 그림의 사다리꼴 영역)이라는 사회적 후생 손실이 발생한다.

이러한 시장 실패를 해결하기 위해 정부 개입이 필요할 수 있다. 아서 피구는 외부성을 유발하는 경제 주체에게 그 외부성의 크기만큼 세금(피구세)을 부과하여 외부 비용을 내부화해야 한다고 주장했다.[6] 예를 들어, 오염 물질 배출량에 비례하여 세금을 부과하면 기업의 한계 사적 비용이 증가하여 한계 사회적 비용과 일치하게 되고, 생산량이 사회적으로 최적인 수준으로 감소할 수 있다.[3] 환경세는 이러한 피구세의 아이디어를 실제로 적용한 예이다.

반면, 로널드 코스는 정부 개입 없이도 이해 당사자 간의 자발적인 협상을 통해 외부성 문제를 해결할 수 있다고 주장했다(코스의 정리).[7] 예를 들어, 오염 피해를 입는 주민들이 기업과 협상하여 오염 배출을 줄이도록 보상금을 지불하거나, 기업이 주민들에게 피해 보상금을 지불하는 방식으로 문제를 해결할 수 있다는 것이다. 그러나 현실에서는 협상 당사자 간의 정보 비대칭이나 협상력의 차이 등으로 인해 효율적인 협상이 이루어지기 어려울 수 있다. 국제 통화 기금의 토마스 헬빙에 따르면, 한 당사자가 다른 당사자에 비해 과도한 협상력을 가질 수 있는 상황에서는 정부 개입이 가장 최적일 수 있다.[5]

=== 양의 생산 외부성 ===

양의 생산 외부성은 생산 활동이 제3자에게 긍정적인 영향을 미쳐 사회적 편익을 발생시키는 경우를 의미한다. 이때 한계 사회적 비용은 한계 사적 비용보다 작다 (MSC < MPC). 대표적인 예로 연구 개발(R&D) 활동을 들 수 있다. 기업의 R&D 투자는 새로운 기술이나 지식을 창출하여 기업 자신에게 이익을 가져다줄 뿐만 아니라, 그 결과가 사회 전체로 확산되어 다른 기업의 생산성 향상이나 소비자 후생 증진, 삶의 질 향상, 의료 비용 절감 등에 기여한다. 그러나 기업은 이러한 사회 전체의 편익까지 고려하여 R&D 투자를 결정하지 않기 때문에, 사회적으로 최적인 수준보다 적은 양의 R&D가 이루어지는 과소 생산(투자) 문제가 발생한다.

이 경우, 정부는 보조금 지급 등을 통해 기업의 R&D 활동을 장려하여 외부 편익을 내부화할 수 있다. 피구의 아이디어에 따르면, 양의 외부성을 발생시키는 활동에 대해 외부 편익의 크기만큼 보조금을 지급하면 기업의 한계 사적 비용이 감소하여 한계 사회적 비용과 일치하게 되고, 생산(투자)량이 사회적으로 최적인 수준으로 증가할 수 있다.

3. 3. 외부성 해결 방안

외부성은 어떤 경제 주체의 행위가 시장 거래를 통하지 않고 다른 경제 주체의 후생에 영향을 미치는 현상을 말한다. 이는 사적 비용과 사회 전체의 비용 간의 차이를 발생시켜 시장 실패를 야기하는 주요 원인 중 하나이다.[5] 외부성이 존재하면 가격과 수량에만 의존하는 사적 시장은 비효율적인 결과를 낳게 되며, 이는 후생 경제학의 제1정리가 성립하지 않음을 의미한다. 이러한 시장의 비효율성은 정부 개입의 필요성을 제기하는 근거가 된다.일반적으로 사회적 비용은 한계 개념으로 접근하는 것이 유용하다. 한계 사회적 비용(Marginal Social Cost|MSCeng)은 재화나 서비스 한 단위를 추가로 생산할 때 사회 전체가 부담하는 총 비용을 의미한다. 이는 생산자가 직접 부담하는 한계 사적 비용(Marginal Private Cost|MPCeng)에 외부성이 초래하는 한계 외부 비용(Marginal External Cost|MECeng, 또는 한계 손실)을 더한 값으로 표현할 수 있다. 즉, '''MSC = MPC + MEC'''이다.

외부성은 크게 부정적 외부성과 긍정적 외부성으로 나눌 수 있다.

=== 부정적 외부성 해결 ===

부정적 생산 외부성은 생산 활동이 제3자에게 의도치 않은 손해를 입히는 경우를 말한다. 예를 들어, 공장의 제강 활동은 대기 오염 물질을 배출하여 주변 주민들의 건강을 악화시키고 추가적인 의료 비용을 발생시킬 수 있다. 이러한 외부 비용(한계 손실)은 생산자가 직접 부담하지 않기 때문에, 생산자의 한계 사적 비용(MPC)은 사회 전체가 부담하는 한계 사회적 비용(MSC)보다 낮아진다(MPC < MSC).

자유 시장에서 이윤을 극대화하려는 기업은 자신의 한계 사적 비용(MPC)과 시장의 한계 편익(MB, 수요 곡선)이 일치하는 지점(QMarket)에서 생산량을 결정한다. 그러나 사회적 관점에서는 한계 사회적 비용(MSC)과 한계 편익(MB)이 일치하는 지점(Qoptimum)이 최적 생산량이다. 부정적 외부성이 존재할 경우, 시장 생산량(QMarket)은 사회적 최적 생산량(Qoptimum)보다 많아지는 과잉 생산 문제가 발생하며, 이는 자중손실(deadweight loss)이라는 사회적 후생 손실을 초래한다.

이러한 부정적 외부성 문제를 해결하기 위한 방안은 다음과 같다.

- 피구세(Pigouvian Tax): 신고전 경제학자인 아서 피구(Arthur Cecil Pigou)는 외부성을 유발하는 경제 주체에게 그 외부성의 크기만큼 세금을 부과하여 문제를 해결할 수 있다고 제안했다.[6] 즉, 생산 활동에 대해 한계 외부 비용(MEC)만큼의 세금을 부과하면, 생산자의 실질적인 한계 비용이 MPC + Tax = MSC가 되어 사회적 최적 생산량(Qoptimum)을 달성하도록 유도할 수 있다.[3] 이는 외부 비용을 생산자의 비용으로 내부화(internalization)하는 방법이다. 피구는 이 방식이 최소의 비용으로 사회적 비용 부담 문제를 해결하고 효율성을 달성할 수 있다고 보았으며, 현재 환경세 등이 이러한 피구세의 개념을 활용한 예이다.

- 코스 정리(Coase Theorem): 경제학자 로널드 코스는 정부의 직접적인 개입 없이도 외부성 문제를 해결할 수 있다고 주장했다.[7] 재산권이 명확하게 설정되어 있고 거래 비용이 충분히 낮다면, 외부성의 영향을 받는 당사자들이 자발적인 협상을 통해 효율적인 자원 배분을 달성할 수 있다는 것이다. 예를 들어, 공장 오염으로 피해를 보는 주민들이 공장 측과 협상하여 오염 배출량을 줄이도록 하거나, 그 대가로 보상을 받는 방식이다. 누가 누구에게 지불할지는 당사자 간의 협상력에 따라 결정된다. 그러나 현실에서는 협상 당사자 간의 정보 비대칭이나 협상력 차이, 다수의 이해관계자 존재 등으로 거래 비용이 높아 협상이 원활하게 이루어지기 어려울 수 있다. IMF의 토마스 헬빙(Thomas Helbling)은 한쪽 당사자의 협상력이 지나치게 클 경우 정부 개입이 더 효율적일 수 있다고 지적한다.

- 오염자 부담 원칙(Polluter Pays Principle, PPP): 환경오염과 관련하여 자주 언급되는 원칙으로, 오염을 유발한 주체가 그 오염으로 인한 피해 복구 및 처리 비용을 부담해야 한다는 원칙이다. 이는 사회적 비용을 발생시킨 주체에게 책임을 물어 비용을 내부화하려는 시도이다. 하지만 이 원칙은 주로 화폐적으로 측정이 가능하고 사후 보상이 가능한 상대적 손실에 적용하기 용이하며, 인간의 건강이나 생명, 복구 불가능한 자연 파괴, 문화재 훼손과 같은 절대적이고 불가역적인 손실에 대해서는 적용에 한계가 있다.

- 주민 운동 및 사회 체제: 사회적 비용 문제는 피해가 장기간에 걸쳐 나타나고 가해자를 특정하기 어려우며, 피해가 광범위하게 분산되는 특징이 있다. 또한 가해자(기업 등)가 피해자(주민 등)보다 강자의 위치에 있는 경우가 많아 문제 해결이 지연되거나 피해자들이 체념하기 쉽다. 따라서 사회적 비용 문제 해결을 위해서는 피해 당사자인 주민들의 조직적인 대응과 시민 운동이 중요하며, 이러한 활동을 보장하고 지원하는 사회적 시스템 구축이 필요하다.

=== 긍정적 외부성 해결 ===

긍정적 생산 외부성은 생산 활동이 제3자에게 의도치 않은 이익을 주는 경우를 말한다. 예를 들어, 어떤 기업의 연구 개발(R&D) 활동은 해당 기업뿐만 아니라 사회 전체에 기술 발전, 삶의 질 향상, 의료 비용 절감 등의 긍정적인 효과를 가져올 수 있다. 이 경우, 생산의 사회적 비용(MSC)은 생산자의 사적 비용(MPC)보다 낮아진다(MSC < MPC).

긍정적 외부성이 존재하면 시장에서는 사회적 최적 수준(Qoptimum)보다 과소 생산(QMarket < Qoptimum)되는 경향이 있다. 사회 전체적으로는 더 많이 생산되는 것이 바람직하지만, 생산자는 자신에게 돌아오는 이익(사적 편익)만을 고려하여 생산량을 결정하기 때문이다.

이를 해결하기 위해 정부는 긍정적 외부성을 창출하는 활동에 대해 보조금(Subsidy)을 지급할 수 있다. 이는 피구세와 반대되는 개념으로, 생산자에게 한계 외부 편익만큼의 보조금을 지급하여 실질적인 생산 비용을 낮춰줌으로써(MPC - Subsidy = MSC), 생산량을 사회적 최적 수준까지 늘리도록 유도하는 방법이다.

4. 사회적 비용의 유형과 사례

사회적 비용이란 어떤 경제 주체의 활동이 시장 거래 과정에 직접 참여하지 않은 다른 제3자나 사회 전체에 의도하지 않은 손해를 발생시키지만, 그에 대한 비용이나 보상이 제대로 이루어지지 않을 때 발생하는 비용을 말한다.[12] 이는 주로 외부성, 특히 부정적 외부 효과(외부 불경제)로 인해 발생하며, 시장 실패의 한 원인이 된다. 시장 가격 메커니즘이 이러한 외부 비용을 제대로 반영하지 못하기 때문에 사회적으로 최적 수준보다 과다한 생산이나 소비가 이루어지는 비효율이 발생할 수 있다.[5][2]

사회적 비용은 다양한 형태로 나타나며, 주요 사례는 다음과 같다.

- 환경 오염: 생산 및 소비 활동 과정에서 발생하는 대기 오염, 수질 오염, 소음 등은 주변 환경과 주민 건강에 피해를 주는 대표적인 사회적 비용이다.[3]

- 교통 문제: 도시 집중으로 심화되는 교통 정체, 교통 사고, 관련 에너지 낭비 및 환경 오염은 개인의 불편을 넘어 사회 전체의 부담으로 작용한다.[2]

- 산업 재해 및 직업병: 노동자가 작업 환경에서 겪는 사고나 질병은 의료비 증가, 생산성 손실 등 사회 전체의 비용을 유발한다. 이는 사회적 비용 개념의 초기 논의부터 중요하게 다루어졌다.[12]

- 소비자 피해: 기업의 제조물 책임 문제나 허위·과장 광고 등으로 인해 소비자가 입는 손실 또한 사회적 비용의 한 유형이다.

- 사적 독점: 독점 기업의 시장 지배력 남용으로 인한 가격 인상이나 생산량 제한은 자원 배분의 비효율과 소비자 후생 감소라는 사회적 비용을 초래한다.[10]

경제학자 컵(K. William Kapp)은 사회적 비용을 "생산 과정의 결과, 제3자 또는 사회가 받게 되고, 그것에 대해서는 사적 기업가에게 책임을 묻는 것이 곤란한, 모든 유해한 결과나 손실"이라고 포괄적으로 정의하며, 각종 낭비나 비효율의 형태를 띠는 '사회적 기회 비용'까지 포함될 수 있다고 보았다.[12] 이러한 사회적 비용 문제를 해결하기 위해 오염자 부담 원칙에 기반한 피구세 부과나 당사자 간 협상(코스의 정리) 등 외부 효과를 내부화하려는 다양한 접근법이 논의된다.[6][7]

4. 1. 환경 오염

환경 문제는 사회적 비용 논의의 중요한 축을 이룬다. 경제 활동 과정에서 발생하는 환경 오염은 대표적인 외부 불경제로, 그 피해 비용이 생산자나 소비자에게 직접 부과되지 않고 사회 전체에 전가되는 경우가 많다.[3] 이러한 문제를 분석하기 위해 경제학에서는 사회적 비용론이 발전해왔다.시장 경제는 기본적으로 개별 경제 주체(기업, 소비자)의 이익 극대화를 추구하지만, 환경오염과 같이 그 과정에서 발생하는 사회 전체의 손실, 즉 사회적 비용을 제대로 반영하지 못하는 시장 실패가 발생한다.[5] 예를 들어, 공장에서 발생하는 대기 오염, 수질 오염, 토양 오염, 소음 등은 주변 주민의 건강을 해치거나 생활 환경을 악화시키지만, 기업이 이러한 피해 비용을 생산 비용에 온전히 포함하지 않는 경우가 많다. 이러한 피해는 제3자나 사회 전체에 전가되며, 이를 사회적 비용이라고 부른다.

사회적 비용 문제는 해결이 쉽지 않다. 오염 발생 시점과 피해 발생 시점 사이에 시간 차이가 있고, 정확한 가해자를 특정하기 어렵거나 피해가 광범위하게 분산되는 경우가 많기 때문이다. 또한, 오염을 유발하는 주체가 경제적으로 더 강한 위치에 있는 경우도 많아 피해자들이 보상을 받기 어렵다.[2]

이러한 문제를 해결하기 위한 방안 중 하나로 오염자 부담 원칙(Polluter Pays Principle, PPP)이 제시되었다. 이는 오염을 발생시킨 주체가 그로 인한 사회적 비용을 부담해야 한다는 원칙이다. 하지만 이 원칙도 화폐 가치로 측정하고 사후에 보상할 수 있는 피해에 주로 적용되며, 인간의 건강이나 생명, 복구 불가능한 자연 파괴, 문화재 훼손과 같은 절대적이고 되돌릴 수 없는 손실에는 한계가 있다. 환경오염 문제가 심각하게 논의되는 이유가 바로 여기에 있다.

경제학적으로 환경오염과 같은 사회적 비용은 음의 생산 외부성으로 설명된다. 이는 생산 활동의 사회적 비용(한계 사회적 비용, MSC)이 생산자의 사적 비용(한계 사적 비용, MPC)보다 큰 경우(MSC > MPC)를 의미한다.[3] 예를 들어, 철강 생산 과정에서 발생하는 오염 물질은 주변 지역의 대기 질을 악화시키고 주민들의 건강 비용을 증가시키는 외부 비용(한계 외부 비용, MEC)을 발생시킨다. 따라서 한계 사회적 비용은 한계 사적 비용과 한계 외부 비용의 합(MSC = MPC + MEC)으로 나타낼 수 있다.

자유 시장에서는 기업이 자신의 이윤을 극대화하기 위해 MPC와 시장 가격(수요)이 일치하는 지점(QMarket)에서 생산량을 결정한다. 그러나 외부 비용을 고려한 사회적 최적 생산량(Qoptimum)은 이보다 적다. 즉, 시장에 맡겨두면 사회적으로 바람직한 수준보다 더 많은 오염과 함께 과잉 생산이 이루어지게 된다.

이러한 시장 실패를 교정하기 위해 아서 세실 피구는 외부 비용만큼 세금을 부과하는 피구세를 제안했다.[6] 이 세금은 기업의 사적 비용을 증가시켜 사회적 비용을 반영하게 함으로써(MPC + Tax = MSC), 생산량을 사회적 최적 수준으로 유도하는 것을 목표로 한다. 환경세 등이 이러한 개념을 활용한 예시다.

피구세와 같은 정부 개입 외에도, 로널드 코스는 재산권이 명확하게 설정되고 거래 비용이 낮다면, 이해 당사자 간의 협상을 통해 외부성 문제를 시장 스스로 해결할 수 있다고 주장했다(코스의 정리).[7] 예를 들어, 오염 피해 주민과 기업이 협상을 통해 오염 감축 수준과 보상 방안(오염을 하지 않거나, 오염에 대해 요금을 지불하는 등)을 결정할 수 있다는 것이다. 누가 지불할지는 협상력에 따라 결정된다. 그러나 현실에서는 협상 당사자 간의 정보 비대칭이나 협상력 차이 등으로 인해 정부의 개입이 필요하다는 반론도 존재한다.[5]

기후 변화 문제와 관련하여 탄소의 사회적 비용(Social Cost of Carbon, SCC) 추정이 중요한 과제로 떠오르고 있다. 이는 이산화탄소 1톤 배출이 미래 세대를 포함한 사회 전체에 미치는 경제적 피해를 화폐 가치로 환산한 것이다. SCC 추정은 온실가스 배출이 지구 온도에 미치는 영향, 그리고 이것이 다시 농업, 건강, 자연재해, 생태계 등에 미치는 복잡하고 장기적인 영향을 예측하고 가치화해야 하므로 매우 어렵다.[9][8] 또한, 특정 국가나 기업의 탄소 배출이 전 지구적인 영향을 미치기 때문에 그 비용을 산정하고 분담하는 문제 역시 복잡하다.[9]

4. 2. 교통 문제

도시 집중 현상은 교통난, 교통 정체, 교통 사고와 같은 문제를 심화시키는 주요 원인 중 하나이다. 이러한 교통 문제는 통근자의 에너지 소비 증가, 이동 시간 손실, 사고 처리 및 복구 비용 등 다양한 형태의 사회적 비용을 발생시킨다. 특히 자동차 운행 증가는 대기 오염, 소음, 진동과 같은 환경 오염을 유발하여 사회 전체가 부담해야 하는 비용을 더욱 증가시킨다.개별 운전자의 자동차 운행 행위 자체도 사회적 비용을 유발하는 요인이 된다. 차량 운행에 따른 도로 마모, 교통 혼잡 심화, 배기 가스로 인한 대기 오염 등은 운전자 개인이 부담하는 비용(사적 비용)을 넘어서는 외부 비용에 해당한다.[2][3] 예를 들어, 교통 정체로 인해 발생하는 시간적 손실은 개인의 불편을 넘어 사회 전체의 생산성 저하로 이어질 수 있다. 이러한 외부 비용은 시장 경제 시스템 내에서 가격 메커니즘을 통해 자율적으로 조정되기 어렵다는 특징이 있다.

이처럼 교통 문제로 인해 발생하는 사회적 비용을 줄이기 위한 노력이 이루어지고 있다. 대표적인 예로, 특정 지역이나 시간대에 차량 통행량을 조절하여 교통 혼잡을 완화하고 관련 사회적 비용을 줄이려는 목적으로 도입되는 혼잡 통행료 제도가 있다. 이는 교통 문제로 인한 외부 비용을 내부화하려는 시도 중 하나로 평가받는다.

4. 3. 산업 재해

사회적 비용의 개념은 18세기 무렵부터 논의되기 시작했는데, 초기에는 특히 자본가와 노동자 사이의 관계에서 발생하는 문제들, 예를 들어 낮은 임금, 사적 독점, 실업, 직업병 그리고 산업 재해(산업 사고) 등이 사회 전체에 미치는 비용에 대한 지적이 주를 이루었다.[12] 이는 생산 활동 과정에서 발생하는 부정적인 결과가 해당 기업뿐만 아니라 사회 전체에 부담을 줄 수 있다는 인식에서 출발했다.컵(K. William Kapp)은 사회적 비용을 "생산 과정의 결과, 제3자 또는 사회가 받게 되고, 그것에 대해서는 사적 기업가에게 책임을 묻는 것이 곤란한, 모든 유해한 결과나 손실"이라고 정의했다.[12] 이러한 관점에서 볼 때, 산업 현장에서 발생하는 사고, 즉 산업 재해는 노동자 개인의 피해를 넘어 사회 전체가 감당해야 하는 비용(예: 의료비 증가, 생산성 손실, 사회 보장 비용 증가 등)을 발생시키는 대표적인 사회적 비용의 한 형태로 이해할 수 있다.

4. 4. 소비자 피해

사적 기업의 활동 과정에서 발생하는 제조물 책임 문제나 상품 정보 위장 문제처럼 소비자가 입게 되는 각종 피해 역시 사회적 비용의 일부로 간주되어 관련 연구가 이루어지고 있다.4. 5. 기타 사회적 비용

사회적 비용의 개념은 18세기 무렵부터 논의되기 시작했다. 처음에는 주로 자본가와 노동자의 관계(임금, 사적 독점, 실업, 직업병, 산업 사고 등)가 사회 전체에 미치는 비용에 초점을 맞추었으나, 이후 공해나 환경 문제가 심각해지면서 이 문제들에 대한 사회적 비용도 중요하게 다루어지게 되었다.[13]애덤 스미스의 개념을 바탕으로 발전한[13] 고전파 경제학은 생산과 분배의 긍정적인 측면에만 주목하며, 시장은 스스로 조정되어 공적 기관의 개입 없이도 최적의 상태에 도달할 수 있다고 주장했다. 그러나 이러한 생각에 기반한 경제 정책이 추진되면서 사적 독점이나 공해와 같은 다양한 사회적 폐해가 두드러지게 나타났다. '''사회적 비용'''이라는 개념은 이러한 문제점들을 지적하는 과정에서 등장했으며, 시장의 실패라는 비판과도 연결되었다.

고전파 경제학에 기반을 두면서도 후생 경제학의 기초를 마련한 피구는 외부성 문제를 검토했다. 그는 긍정적 외부 효과에 대해서는 보조금을 지급하고, 부정적 외부 효과에 대해서는 피구세를 부과하여 외부 비용을 내부화하는 것이 효과적이라고 주장했다. 즉, 피구는 정부의 과세 조치를 통해 사회적 비용 문제를 해결하고, 최소의 비용으로 사회적 부담을 내부화할 수 있다고 보았다. 이러한 피구의 아이디어는 오늘날 환경세와 같은 형태로 실제 정책에 활용되고 있다. 피구는 사회적 비용을 오염자 부담 원칙에 따라 한계 외부 비용 수준으로 과세하면 효율성을 달성하고 사회적 비용 부담을 최소화할 수 있다고 주장했지만, 구체적인 한계 외부 비용 산출 방법은 후속 연구 과제로 남겨져 현재까지 다양한 분야에서 연구가 진행되고 있다.

경제학자 컵은 사회적 비용에 대해 "생산 과정의 결과로 제3자나 사회가 입게 되는 모든 해로운 결과나 손실 중, 사적 기업가에게 책임을 묻기 어려운 것"이라고 정의했다. 그는 또한 "사회적 비용의 개념은 매우 넓어서, 각종 낭비나 비효율의 형태를 띠는 '사회적 기회 비용' 요소까지 포함한다"고 덧붙였다.[12]

최근에는 도로 정체로 인한 시간 손실, 기업의 제조물 책임 문제, 허위 광고나 상품 정보 위장과 같은 소비자 보호 문제 등도 사회적 비용의 일부로 연구되고 있다. 예를 들어, 도로 정체 문제에 대해서는 혼잡 통행료와 같은 제도를 도입하여 일부 지역에서 성과를 거두고 있다. 또한, 탄소의 사회적 비용이나 독점 문제 역시 사회적 비용 관점에서 중요한 연구 주제로 다루어지고 있다.[10]

5. 한국 사회와 사회적 비용

사회적 비용(社會的費用)은 어떤 경제 주체의 활동이 다른 주체나 사회 전체에 의도치 않은 손해를 입히지만, 그 비용이 시장 가격에 제대로 반영되지 않아 피해를 유발한 주체가 책임지지 않는 비용을 의미한다.[1] 이 개념은 주로 외부불경제(外部不經濟) 이론에서 발전했는데, J.S. 밀의 경제 성장 비판이나 마셜의 외부 경제 분석을 거쳐 피구의 사적 생산물과 사회적 생산물의 차이 분석으로 이어졌고, 이후 사회적 비용론으로 구체화되었다.[1]

현대 경제는 자본 축적, 인구 증가, 기술 진보를 통해 성장하며, 이러한 요소들이 특정 지역에 집중될 때 효율이 높아진다고 본다. 이를 '집적 이익'이라 하며, 이 이익을 좇아 기업과 사람이 도시로 몰려드는 도시화 현상이 나타난다.[1] 하지만 도시 집중이 일정 수준을 넘어서면 오히려 비효율과 문제가 발생하는데, 이를 '외부불경제'라고 한다. 도시 집중으로 인해 발생하는 대표적인 사회적 비용으로는 부동산 가격 급등, 주택난, 교통 체증 심화와 그로 인한 에너지 소비 및 교통 사고 비용 증가, 대기 오염, 수질 오염, 토양 오염, 소음 등 각종 환경 오염, 그리고 녹지 부족, 상하수도 및 쓰레기 처리 시설 부족으로 인한 생활 환경 악화 등이 있다.[1]

이러한 사회적 비용은 시장 경제 시스템 안에서 해결되기 어렵다. 시장은 기본적으로 사유 재산을 바탕으로 이윤 극대화를 추구하는 기업과 효용 극대화를 추구하는 소비자의 완전 경쟁을 전제로 하지만, 외부 효과와 같은 문제가 발생하면 가격 메커니즘이 제대로 작동하지 않아 사회적 불균형이 나타나기 때문이다. 즉, 기업 등은 자신의 활동으로 발생하는 사회적 손실의 책임을 제3자나 사회 전체에 떠넘기면서 이득을 얻는 구조가 만들어질 수 있다.[1]

사회적 비용 문제 해결이 어려운 이유는 다음과 같다.[1]

- 문제가 실제로 드러나기까지 시간이 오래 걸리는 경우가 많다 (잠복 기간).

- 피해를 유발한 정확한 가해자를 특정하기 어렵다.

- 피해가 여러 사람에게 분산되어 나타나 개개인이 문제 해결에 나서기 어렵다.

- 피해를 유발하는 측(기업 등)이 피해자보다 사회·경제적으로 강자의 위치에 있는 경우가 많아, 문제 해결 비용을 직접 지불하기보다 법적 다툼 등으로 시간을 끄는 것이 유리하다고 판단하기도 한다.

이러한 문제를 해결하기 위한 시도 중 하나로 '오염자 부담 원칙(Polluter Pays Principle, PPP)'이 있다. 이는 오염을 유발한 주체가 그 처리 및 피해 복구 비용을 부담해야 한다는 원칙으로, 사회적 비용을 발생시킨 주체에게 책임을 지우려는(내부화하려는) 노력이다.[1] 하지만 오염자 부담 원칙만으로는 한계가 있다. 금전적 보상이 가능한 '상대적 손실'에는 적용될 수 있지만, 건강 문제나 생명 손실, 회복 불가능한 자연 환경 파괴, 문화재 훼손과 같이 돈으로 환산하거나 되돌릴 수 없는 '절대적이고 불가역적인 손실'에 대해서는 제대로 된 해결책이 되기 어렵다. 환경 문제가 심각하게 다뤄지는 이유도 여기에 있다.[1]

따라서 사회적 비용 문제를 근본적으로 해결하고 예방하기 위해서는 정부의 규제와 정책뿐만 아니라 시민 사회의 적극적인 역할이 필수적이다. 주민들이 시민 운동 등을 통해 조직적으로 목소리를 내고 문제 해결을 요구할 수 있는 사회적 분위기와 제도적 장치가 마련되어야 사회적 비용 발생을 억제하고 그 책임을 명확히 물을 수 있다.[1]

6. 사회적 비용 관련 연구

(내용 없음)

6. 1. 주요 연구 문헌

- 우자와 히로후미, ''자동차의 사회적 비용'', 이와나미 신서, 1974년, ISBN 4-00-411047-5

- 무라타 키요지, ''지역 개발과 사회적 비용'', 토요케이자이 신보사, 1975년, ISBN 4-492-39004-9

- 우자와 히로후미, ''사회적 공통 자본'', 이와나미 신서, 2000년, ISBN 4-00-430696-5

- 카미오카 나오미, ''자동차에 얼마가 드는가'', 코몬즈, 2002년, ISBN 4-906640-52-4

- 미즈타니 요이치, "자동차 교통의 사회적 비용과 그 부담의 방식 ~자동차 메이커의 기능과 역할을 중심으로~", 쿠보니와 마사아키 편, ''[http://www.ier.hit-u.ac.jp/Common/publication/DP/DPb27.pdf 환경 경제론의 최근 전개 제2부]'', pp.13-, 2002년.

참조

[1]

간행물

Federal Reserve Bank of San Francisco

https://www.frbsf.or[...]

[2]

서적

Social Cost

Palgrave Macmillan, London

1987

[3]

서적

Public Finance and Public Policy

Worth Publishers

2012

[4]

서적

The Social Costs of Neoliberalism: Essays on the Economics of K. William Kapp

Spokesman

2017

[5]

간행물

Externalities: Prices Do Not Capture All Costs

http://www.imf.org/e[...]

International Monetary Fund

2017-07-29

[6]

서적

The Economics of Welfare

Macmillan, London

1920

[7]

논문

The Problem of Social Cost

1960

[8]

서적

Benefit-Cost Analysis: In Theory and Practice

Harper Collins, New York, NY

1994

[9]

간행물

The social costs of carbon

https://www.brooking[...]

Brookings Institution

[10]

웹사이트

The Social Costs of Monopoly: A Survey And An Evaluation

https://mpra.ub.uni-[...]

2021-01-03

[11]

서적

環境経済学

有斐閣

1991

[12]

서적

私的企業と社会的費用—現代資本主義における公害の問題

岩波書店

1959

[13]

문서

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com