시장 경제

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

시장 경제는 재화와 서비스의 가격이 수요와 공급에 의해 결정되고, 사유 재산, 경제 활동의 자유, 사적 이익 추구, 분권화된 경제 주체, 가격 시스템을 기본 원칙으로 하는 경제 체제이다. 시장 경제는 효율적인 자원 배분, 경제 성장 촉진, 다양한 인센티브 제공 등의 장점을 가지지만, 형평성 부족, 실업 및 인플레이션 발생, 인간 소외, 사익과 공익의 대립, 환경 문제 등의 문제점도 안고 있다. 시장 경제는 자유 시장, 복지 자본주의, 앵글로색슨 모델, 동아시아 모델, 사회적 시장 경제 등 다양한 형태로 나타나며, 정부는 시장 실패 교정, 공정한 경쟁 환경 조성, 사회 안전망 제공, 거시 경제 안정화 등의 역할을 수행한다. 대한민국은 자본주의 시장 경제 체제를 도입하여 고도 성장을 이루었으나, 재벌 중심의 경제 구조, 높은 가계 부채, 청년 실업, 양극화 심화 등 여러 문제점에 직면해 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 경제적 자유주의 - 시장 근본주의

시장 근본주의는 언론인 제레미 시브룩이 처음 사용한 용어로, 반대 의견을 배제하는 독단적인 주장을 특징으로 하며, 신자유주의와 시장 자율 규제를 옹호하는 경향과 관련이 있다. - 경제적 자유주의 - 민주자본주의

민주자본주의는 자유민주주의 통치체제와 시장 경제 체제를 결합한 정치 및 경제 체제로, 민주주의 정치 과정을 통해 자원 배분이 이루어지며, 민주주의 특징과 사기업을 강조하는 자유 시장 경제 체제를 유지한다. - 시장사회주의 - 협동조합

협동조합은 공동 소유 및 민주적 운영 사업체를 통해 경제적, 사회적, 문화적 필요를 충족시키기 위해 자발적으로 결성된 자율적인 사람들의 결사체로, 로치데일 공정 선구자 조합의 로치데일 원칙과 국제협동조합연맹(ICA)의 7대 원칙을 바탕으로 운영되며 다양한 형태로 존재한다. - 시장사회주의 - 경제민주주의

경제민주주의는 자본주의의 경제적 불평등과 권력 집중 문제에 대한 대안으로, 노동자 자치, 투자의 사회적 통제, 시장 경제 존속을 이상으로 하며, 노동시간 조절, 협동조합 설립, 국민 배당 등의 정책을 제안하지만, 소비자 선택만으로는 기업의 민주적 통제가 어렵다는 비판도 존재한다. - 고전 자유주의 - 국부론

애덤 스미스가 1776년에 출판한 국부론은 고전 경제학의 시초로 여겨지며 분업, 생산적 노동과 비생산적 노동, 자본 축적, 중상주의 비판, 보이지 않는 손 등의 개념을 제시하며 경제 발전에 큰 영향을 미쳤다. - 고전 자유주의 - 보이지 않는 손

"보이지 않는 손"은 애덤 스미스가 사용한 비유적 표현으로, 개인의 이기적 행동이 의도치 않게 사회 전체의 이익에 기여하는 현상을 설명하며, 자유 시장 경제의 효율성을 설명하는 데 활용되지만 시장 실패 가능성과 정부 개입의 필요성에 대한 비판적 관점도 존재한다.

2. 시장경제의 기본 원칙

시장경제는 다음과 같은 제도적 원칙을 기반으로 한다.

- 사유 재산권: 사유 재산권은 재산의 소유, 사용, 처분 등이 소유주의 의사에 따라 자유롭게 이루어지는 것을 의미한다. 자신이 일한 것에 대한 몫을 가질 수 있으므로 근로 의욕이 높아져 생산성이 향상되고 사회 발전의 원동력이 된다.[89] 시장 경제가 효율적으로 기능하려면 자산과 자본재에 대해 명확하게 정의되고 집행 가능한 재산권이 확립되어야 한다.[6] 각 개별 경제 주체는 재산권(소유권)이 인정된 재산을 소유하며, 이를 통해 재산을 효율적으로 이용하려는 유인이 부여된다. 단, 사유 재산권의 행사가 공공 복리에 어긋나지 않아야 한다. 만약 그럴 경우 정부는 법률에 따라 적절한 제재를 가능케 해야 한다.[89]

- 경제 활동의 자유: 경제 활동의 자유는 개인이 자유롭게 경제적 의사 결정(예를 들면 계약의 자유, 직업 선택의 자유 등)을 하는 것을 의미한다.[89] 개인의 창의성을 최대한 발휘할 수 있지만, 자신의 선택에 따른 결과에 대해서는 스스로 책임져야 한다.[89] 국가의 복지 정책은 선택에 따른 결과물을 보장하는 것이 아닌, 기회의 균등과 제도적 원인으로 인한 실패를 보상하는 수준이 되어야 한다.[90]

- 사적 이익 추구: 사적 이익 추구는 개인과 기업의 경제적 이익 추구를 제도적으로 보장하는 것을 의미한다. 사적 이익을 추구하는 과정에서 창의성과 효율성이 증가하지만, 지나친 사적 이익 추구는 공익을 해치므로 법의 테두리 안에서 보장해야 한다.[89]

- 분권화된 경제 주체: 가계, 기업, 정부로 구성된다.

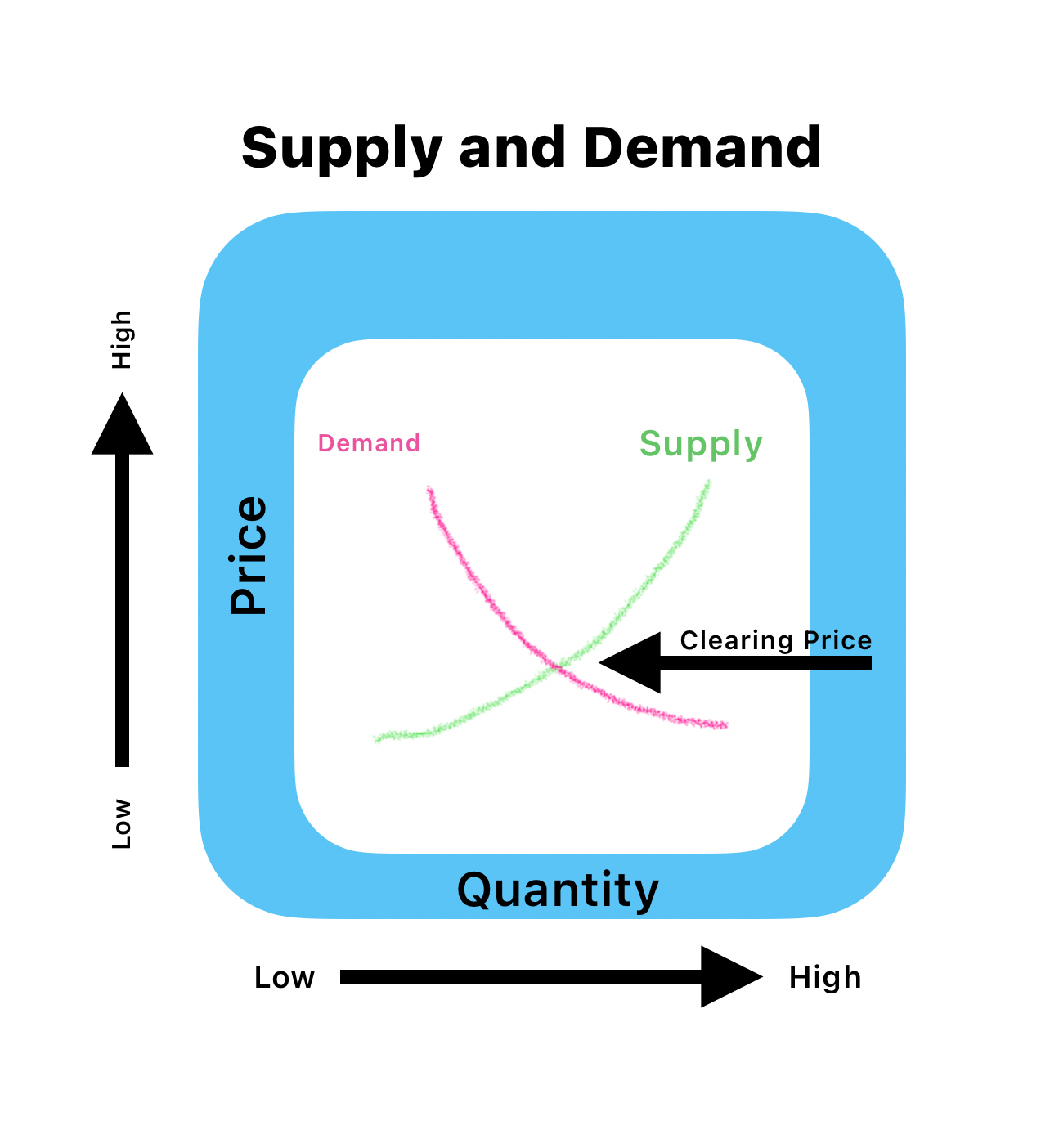

- 가격 시스템: 재화·서비스의 가격 및 거래량은 시장 기능이라 불리는 수요와 공급을 균형시키는 메커니즘에 의해 결정된다.

2. 1. 사유 재산권

사유 재산권은 재산의 소유, 사용, 처분 등이 소유주의 의사에 따라 자유롭게 이루어지는 것을 의미한다. 자신이 일한 것에 대한 몫을 가질 수 있으므로 근로 의욕이 높아져 생산성이 향상되고 사회 발전의 원동력이 된다.[89] 시장 경제가 효율적으로 기능하려면 자산과 자본재에 대해 명확하게 정의되고 집행 가능한 재산권이 확립되어야 한다.[6] 각 개별 경제 주체는 재산권(소유권)이 인정된 재산을 소유하며, 이를 통해 재산을 효율적으로 이용하려는 유인이 부여된다.단, 사유 재산권의 행사가 공공 복리에 어긋나지 않아야 한다. 만약 그럴 경우 정부는 법률에 따라 적절한 제재를 가능케 해야 한다.[89]

2. 2. 경제 활동의 자유

경제 활동의 자유는 개인이 자유롭게 경제적 의사 결정(예를 들면 계약의 자유, 직업 선택의 자유 등)을 하는 것을 의미한다.[89] 개인의 창의성을 최대한 발휘할 수 있지만, 자신의 선택에 따른 결과에 대해서는 스스로 책임져야 한다.[89] 국가의 복지 정책은 선택에 따른 결과물을 보장하는 것이 아닌, 기회의 균등과 제도적 원인으로 인한 실패를 보상하는 수준이 되어야 한다.[90]2. 3. 사적 이익 추구

사적 이익 추구는 개인과 기업의 경제적 이익 추구를 제도적으로 보장하는 것을 의미한다. 사적 이익을 추구하는 과정에서 창의성과 효율성이 증가하지만, 지나친 사적 이익 추구는 공익을 해치므로 법의 테두리 안에서 보장해야 한다.[89]3. 시장경제의 특징

아인 랜드는 그녀의 저서 <자본주의: 미지의 이상>에서 시장경제는 본질적으로 정체할 수 없이 연속적으로 진행하는 과정(continuous process)이며, 모든 사람에게 가장 이성적인 것을 요구하면서 그에 따라 보상을 주는 체제라고 주장하였다. 대부분의 다수는 창조적인 소수의 발명이나 발견을 배우고 따라가는 형태를 이루기 때문에 그 소수에게 최대한의 자유를 주어야 시장경제가 가장 잘 실행가능하다. 그 적은 무리에게 최고의 능력을 발휘할 수 있도록 최고의 기회를 제공하여 전체가 모두 혜택을 볼 수 있도록 가능케 하는 데 시장경제는 가장 각광받게 된다.

시장경제를 특징짓는 요소는 다음과 같다.

- 사유재산제: 각 개별 경제 주체는 재산권(소유권)이 인정된 재산을 소유한다. 이를 통해 재산을 효율적으로 이용하려는 인센티브가 부여된다.

- 분권화된 경제 주체: 가계, 기업, 정부로 구성된다.

- 가격 시스템: 재화·서비스의 가격 및 거래량은 시장 기능이라 불리는 수요와 공급을 균형시키는 메커니즘에 의해 결정된다.

== 수요와 공급 ==

수요와 공급은 이론적으로 상호 작용한다. 경제 이론에 따르면, 사람들이 더 많이 구매할수록 공급은 증가하고, 가격이 상승하고 사람들이 덜 구매할수록 수요는 감소한다.[8] 시장 경제는 시장 참여자들에게 생산과 투자를 조정하도록 신호를 보내는 가격 시스템에 의존한다. 가격 형성은 특정 재화 또는 서비스의 단가가 수요량과 공급량이 같아지는 균형점에 도달하거나 근접하도록 수요와 공급의 상호 작용에 의존한다. 이때 수요와 공급 곡선이 교차하는 가격 데이터 지점을 시장균형가격이라고 한다.[8]

공급은 생산자의 가격 상승에 따른 공급 증가로 정의되며, 수요는 소비자의 가격 하락에 따른 원하는 수량의 증가를 의미한다. 이 두 법칙은 제공되는 수량과 요구되는 수량이 같을 때, 즉 균형 가격/수량 균형점에서 만난다.[29] 가격은 상품과 서비스의 이용 가능성에 대한 중요한 정보를 제공함으로써 시장 경제에서 매우 중요한 역할을 한다. 수요가 강하지만 공급이 제한적일 경우 가격이 상승하여 생산자에게 더 많은 생산을 통해 이윤을 증대할 기회가 있음을 알려준다.[30] 반대로, 수요가 낮고 공급이 증가하면 가격이 하락하여 제조업체는 생산량을 줄이거나 비용을 절감하는 방법을 찾아 경쟁력을 유지하고 수익성을 확보해야 함을 보여준다.

정부는 특정 시장에서 가격 상한제 또는 가격 하한제(예: 노동 시장의 최저임금 법)를 설정하거나, 재정 정책을 사용하여 특정 소비자 행동을 억제하거나 특정 거래로 인해 발생하는 시장 외부 효과(피구세 등)를 해결할 수 있다.

기술 표준의 변화, 새로운 정부 법규, 자연 재해 등 외부 요인은 수요와 공급에 상당한 영향을 미칠 수 있다. 기술 혁신은 공급을 증가시킬 수 있지만, 정부가 발표하는 법규는 공급을 감소시키거나 수요를 감소시킬 수도 있다. 자연 재해는 공급망을 심각하게 방해하여 주요 품목의 부족을 초래하고, 비용을 증가시키는 동시에 수요를 감소시킬 수 있다.

== 경쟁 ==

시장경제는 기업 간 경쟁을 통해 효율적인 생산을 유도하고, 소비자에게 다양한 선택지를 제공한다. 경쟁은 혁신을 촉진하고 경제 성장에 기여한다.

3. 1. 수요와 공급

수요와 공급은 이론적으로 상호 작용한다. 경제 이론에 따르면, 사람들이 더 많이 구매할수록 공급은 증가하고, 가격이 상승하고 사람들이 덜 구매할수록 수요는 감소한다.[8] 시장 경제는 시장 참여자들에게 생산과 투자를 조정하도록 신호를 보내는 가격 시스템에 의존한다. 가격 형성은 특정 재화 또는 서비스의 단가가 수요량과 공급량이 같아지는 균형점에 도달하거나 근접하도록 수요와 공급의 상호 작용에 의존한다. 이때 수요와 공급 곡선이 교차하는 가격 데이터 지점을 시장균형가격이라고 한다.[8]공급은 생산자의 가격 상승에 따른 공급 증가로 정의되며, 수요는 소비자의 가격 하락에 따른 원하는 수량의 증가를 의미한다. 이 두 법칙은 제공되는 수량과 요구되는 수량이 같을 때, 즉 균형 가격/수량 균형점에서 만난다.[29] 가격은 상품과 서비스의 이용 가능성에 대한 중요한 정보를 제공함으로써 시장 경제에서 매우 중요한 역할을 한다. 수요가 강하지만 공급이 제한적일 경우 가격이 상승하여 생산자에게 더 많은 생산을 통해 이윤을 증대할 기회가 있음을 알려준다.[30] 반대로, 수요가 낮고 공급이 증가하면 가격이 하락하여 제조업체는 생산량을 줄이거나 비용을 절감하는 방법을 찾아 경쟁력을 유지하고 수익성을 확보해야 함을 보여준다.

정부는 특정 시장에서 가격 상한제 또는 가격 하한제(예: 노동 시장의 최저임금 법)를 설정하거나, 재정 정책을 사용하여 특정 소비자 행동을 억제하거나 특정 거래로 인해 발생하는 시장 외부 효과(피구세 등)를 해결할 수 있다.

기술 표준의 변화, 새로운 정부 법규, 자연 재해 등 외부 요인은 수요와 공급에 상당한 영향을 미칠 수 있다. 기술 혁신은 공급을 증가시킬 수 있지만, 정부가 발표하는 법규는 공급을 감소시키거나 수요를 감소시킬 수도 있다. 자연 재해는 공급망을 심각하게 방해하여 주요 품목의 부족을 초래하고, 비용을 증가시키는 동시에 수요를 감소시킬 수 있다.

시장경제를 특징짓는 요소는 다음과 같다.

- 사유재산제: 각 개별 경제 주체는 재산권(소유권)이 인정된 재산을 소유한다. 이를 통해 재산을 효율적으로 이용하려는 인센티브가 부여된다.

- 분권화된 경제 주체: 가계, 기업, 정부로 구성된다.

- 가격 시스템: 재화·서비스의 가격 및 거래량은 시장 기능이라 불리는 수요와 공급을 균형시키는 메커니즘에 의해 결정된다.

3. 2. 경쟁

시장경제는 기업 간 경쟁을 통해 효율적인 생산을 유도하고, 소비자에게 다양한 선택지를 제공한다. 경쟁은 혁신을 촉진하고 경제 성장에 기여한다.4. 시장경제의 장점

아인 랜드는 그녀의 저서 《자본주의: 미지의 이상》에서 시장경제는 본질적으로 정체할 수 없이 연속적으로 진행하는 과정이며, 모든 사람에게 가장 이성적인 것을 요구하면서 그에 따라 보상을 주는 체제라고 주장하였다. 대부분의 다수는 창조적인 소수의 발명이나 발견을 배우고 따라가는 형태를 이루기 때문에 그 소수에게 최대한의 자유를 주어야 시장경제가 가장 잘 실행가능하다. 그 적은 무리에게 최고의 능력을 발휘할 수 있도록 최고의 기회를 제공하여 전체가 모두 혜택을 볼 수 있도록 가능케 하는 데 시장경제는 가장 각광받게 된다.

시장경제는 생산할 재화와 서비스의 종류와 양, 그리고 누구에게 얼마나 배분할 것인가와 같은 경제의 근본적인 기능에 있어 다른 경제 체제보다 우월하다고 여겨진다. 단, 부적절한 시장 참여자의 배제 등이 전제되어야 한다.

== 효율적인 자원 배분 ==

시장경제에서는 필요하지만 부족한 상품의 가격이 상승하고, 이윤 수준이 높아짐에 따라 생산량이 증가한다. 따라서 경제적 수요에 쉽게 대응할 수 있는 메커니즘을 갖추고 있다.[39] 또한, 더 높은 이윤을 창출할 수 있는 효율적인 생산 체제를 갖춘 기업이 더 강한 자원 구매력을 갖게 되므로, 효율적인 생산을 할 수 있는 자에게 자원이 자연스럽게 배분되는 시스템이다.[40][41][42] 상품 생산에서 과잉이나 과소가 남는 일 없이 효율적인 경제가 된다. 다만, 여기서의 "효율적"은 재정적으로 효율적인 것이며, 본래 의미에서 경제적으로 효율적인 것과는 반드시 일치하지는 않는다.[43]

== 경제 성장 촉진 ==

아인 랜드는 저서 《자본주의: 미지의 이상》에서 시장경제가 본질적으로 정체 없이 연속적으로 진행되는 과정이며, 모든 사람에게 가장 이성적인 것을 요구하고 그에 따라 보상을 주는 체제라고 주장하였다. 다수는 창조적인 소수의 발명이나 발견을 배우고 따라가는 형태를 이루기 때문에 소수에게 최대한의 자유를 주어야 시장경제가 가장 잘 실행가능하며, 소수에게 최고의 기회를 제공하여 전체가 혜택을 볼 수 있도록 하는 데 시장경제는 가장 각광받게 된다.

시장경제는 필요하지만 부족한 상품의 가격을 상승시켜 이윤 수준을 높이고 생산량을 증가시킨다. 이를 통해 경제적 수요에 쉽게 대응할 수 있는 메커니즘을 갖추고 있다.[39] 또한, 효율적인 생산 체제를 갖춘 기업은 더 강한 자원 구매력을 갖게 되어, 효율적인 생산을 하는 자에게 자원이 자연스럽게 배분된다.[39]

시장경제는 경쟁을 통해 노동자의 노동 의욕을 증가시키고, 생산성 향상과 투자를 유발하여 경제 성장을 촉진한다.[40][41] 개인과 기업의 자유롭고 자발적인 행위에 맡겨 자원의 낭비를 방지한다.[42] 타일러 코언(Tyler Cowen)은 금전적 인센티브에 경직되고 인간을 소외시킨다고 여겨지는 시장경제야말로 다양한 인센티브를 허용하는 시스템이며, 인센티브가 제한되는 사회주의가 오히려 금전적인 인센티브에 경직되기 쉽다고 지적한다.[44]

스티븐 랜즈버그(Steven Landsburg)는 "경제학자는 아무도 자원으로부터 이익을 얻지 못하는 것보다 누군가가 이익을 얻는 것이 낫다고 생각하기 때문에 사유 재산 제도가 우수하다고 생각한다"라고 지적하고 있다.[45] 로버트 H. 프랭크(Robert H. Frank)는 "미국 등 선진국의 생활 수준은 18세기에 소유권 개념이 명확화·강화된 이후 약 40배 향상되었다"라고 지적하고 있다.[48]

== 다양한 인센티브 ==

아인 랜드는 그녀의 저서 《자본주의: 미지의 이상》에서 시장경제가 모든 사람에게 가장 이성적인 것을 요구하면서 그에 따라 보상을 주는 체제라고 주장하였다. 시장경제는 개인과 기업의 자유롭고 자발적인 행위에 맡겨 자원의 낭비를 방지하고,[41] 가격의 유인 기능을 이용하여 경제 성장과 발전을 목표로 한다.[40]

시장경제에서는 필요하지만 부족한 상품의 가격이 상승하고, 이윤 수준이 높아짐에 따라 생산량이 증가한다. 따라서 경제적 수요에 쉽게 대응할 수 있는 메커니즘을 갖추고 있다. 또한, 더 높은 이윤을 창출할 수 있는 효율적인 생산 체제를 갖춘 기업이 더 강한 자원 구매력을 갖게 되므로, 효율적인 생산을 할 수 있는 자에게 자원이 자연스럽게 배분된다.

경제학자 대치케 후미오(大竹文雄)는 슈퍼마켓에 상품이 풍부하고, 품절이나 재고 부족이 적은 것은 시장경제가 잘 기능하고 있기 때문이라고 지적한다.[39] 또한, 시장경제는 경쟁을 촉진하여 노동자의 노동 의욕을 증가시키고, 생산성 향상과 투자를 유발하여 경제 성장이 일어나기 쉽다.

타일러 코언(Tyler Cowen)은 금전적인 인센티브에 경직되고 인간을 소외시킨다고 여겨지는 시장경제야말로 다양한 인센티브를 허용하는 시스템이며, 인센티브가 제한되는 사회주의가 오히려 금전적인 인센티브에 경직되기 쉽다고 지적하고 있다.[44] 스티븐 랜즈버그(Steven Landsburg)는 사유 재산 제도가 비용에 대한 편익이 최대가 되도록 시장 가격을 결정한다고 말한다.[46]

경제학자 코시오 타카시(小塩隆士)는 시장 메커니즘을 기반으로 하는 사회는 '기회균등'이 성립하기 쉬운 사회라고 지적한다.[47] 로버트 H. 프랭크(Robert H. Frank)는 소유권 개념이 명확해진 이후 선진국의 생활 수준이 크게 향상되었다고 언급했다.[48]

4. 1. 효율적인 자원 배분

시장경제에서는 필요하지만 부족한 상품의 가격이 상승하고, 이윤 수준이 높아짐에 따라 생산량이 증가한다. 따라서 경제적 수요에 쉽게 대응할 수 있는 메커니즘을 갖추고 있다.[39] 또한, 더 높은 이윤을 창출할 수 있는 효율적인 생산 체제를 갖춘 기업이 더 강한 자원 구매력을 갖게 되므로, 효율적인 생산을 할 수 있는 자에게 자원이 자연스럽게 배분되는 시스템이다.[40][41][42] 상품 생산에서 과잉이나 과소가 남는 일 없이 효율적인 경제가 된다. 다만, 여기서의 "효율적"은 재정적으로 효율적인 것이며, 본래 의미에서 경제적으로 효율적인 것과는 반드시 일치하지는 않는다.[43]4. 2. 경제 성장 촉진

아인 랜드는 저서 《자본주의: 미지의 이상》에서 시장경제가 본질적으로 정체 없이 연속적으로 진행되는 과정이며, 모든 사람에게 가장 이성적인 것을 요구하고 그에 따라 보상을 주는 체제라고 주장하였다. 다수는 창조적인 소수의 발명이나 발견을 배우고 따라가는 형태를 이루기 때문에 소수에게 최대한의 자유를 주어야 시장경제가 가장 잘 실행가능하며, 소수에게 최고의 기회를 제공하여 전체가 혜택을 볼 수 있도록 하는 데 시장경제는 가장 각광받게 된다.시장경제는 필요하지만 부족한 상품의 가격을 상승시켜 이윤 수준을 높이고 생산량을 증가시킨다. 이를 통해 경제적 수요에 쉽게 대응할 수 있는 메커니즘을 갖추고 있다.[39] 또한, 효율적인 생산 체제를 갖춘 기업은 더 강한 자원 구매력을 갖게 되어, 효율적인 생산을 하는 자에게 자원이 자연스럽게 배분된다.[39]

시장경제는 경쟁을 통해 노동자의 노동 의욕을 증가시키고, 생산성 향상과 투자를 유발하여 경제 성장을 촉진한다.[40][41] 개인과 기업의 자유롭고 자발적인 행위에 맡겨 자원의 낭비를 방지한다.[42] 타일러 코언(Tyler Cowen)은 금전적 인센티브에 경직되고 인간을 소외시킨다고 여겨지는 시장경제야말로 다양한 인센티브를 허용하는 시스템이며, 인센티브가 제한되는 사회주의가 오히려 금전적인 인센티브에 경직되기 쉽다고 지적한다.[44]

스티븐 랜즈버그(Steven Landsburg)는 "경제학자는 아무도 자원으로부터 이익을 얻지 못하는 것보다 누군가가 이익을 얻는 것이 낫다고 생각하기 때문에 사유 재산 제도가 우수하다고 생각한다"라고 지적하고 있다.[45] 로버트 H. 프랭크(Robert H. Frank)는 "미국 등 선진국의 생활 수준은 18세기에 소유권 개념이 명확화·강화된 이후 약 40배 향상되었다"라고 지적하고 있다.[48]

4. 3. 다양한 인센티브

아인 랜드는 그녀의 저서 <자본주의: 미지의 이상>에서 시장경제가 모든 사람에게 가장 이성적인 것을 요구하면서 그에 따라 보상을 주는 체제라고 주장하였다.[44] 시장경제는 개인과 기업의 자유롭고 자발적인 행위에 맡겨 자원의 낭비를 방지하고,[41] 가격의 유인 기능을 이용하여 경제 성장과 발전을 목표로 한다.[40]시장경제에서는 필요하지만 부족한 상품의 가격이 상승하고, 이윤 수준이 높아짐에 따라 생산량이 증가한다. 따라서 경제적 수요에 쉽게 대응할 수 있는 메커니즘을 갖추고 있다. 또한, 더 높은 이윤을 창출할 수 있는 효율적인 생산 체제를 갖춘 기업이 더 강한 자원 구매력을 갖게 되므로, 효율적인 생산을 할 수 있는 자에게 자원이 자연스럽게 배분된다.

경제학자 대치케 후미오(大竹文雄)는 슈퍼마켓에 상품이 풍부하고, 품절이나 재고 부족이 적은 것은 시장경제가 잘 기능하고 있기 때문이라고 지적한다.[39] 또한, 시장경제는 경쟁을 촉진하여 노동자의 노동 의욕을 증가시키고, 생산성 향상과 투자를 유발하여 경제 성장이 일어나기 쉽다.

경제학자 타일러 코언(Tyler Cowen)은 금전적인 인센티브에 경직되고 인간을 소외시킨다고 여겨지는 시장경제야말로 다양한 인센티브를 허용하는 시스템이며, 인센티브가 제한되는 사회주의가 오히려 금전적인 인센티브에 경직되기 쉽다고 지적하고 있다.[44] 스티븐 랜즈버그(Steven Landsburg)는 사유 재산 제도가 비용에 대한 편익이 최대가 되도록 시장 가격을 결정한다고 말한다.[46]

경제학자 코시오 타카시(小塩隆士)는 시장 메커니즘을 기반으로 하는 사회는 '기회균등'이 성립하기 쉬운 사회라고 지적한다.[47] 로버트 H. 프랭크(Robert H. Frank)는 소유권 개념이 명확해진 이후 선진국의 생활 수준이 크게 향상되었다고 언급했다.[48]

5. 시장경제의 문제점

시장 경제는 매우 효율적인 경제 체제이기는 하지만 몇 가지 문제점을 안고 있다. 우선 시장 경제는 경제적 효율성은 달성할 수 있지만, 형평성 (구성원 모두에게 재화와 서비스를 균등하게 배분하는 것)은 달성하기 어려운 측면이 있다.[91] 시장 경제는 모든 경제 주체들이 자유롭고 평등하다(법 앞의 평등을 의미한다.)고 전제하고 있지만, 실제로는 부자와 가난한 사람이 있고 타고난 능력과 소질도 제각기 다르므로 빈익빈 부익부 현상이 일어날 수밖에 없다.[91] 또한 실업과 인플레이션이 자주 발생하게 되어 경제가 불안정해질 수 있으며, 장기적 계획 없이 단기적인 이윤만을 추구하다 보면 예상하지 못한 문제가 발생하며, 인간이 돈과 상품의 지배를 받게 되는 인간 소외(비인간화)가 나타나기도 하고, 지나친 사적 이익 추구로 인해 사익과 공익이 대립하는 경우도 발생한다.[91]

경제학자 조지프 스티글리츠(Joseph Stiglitz)는 시장이 정보 비효율성에 시달리고 시장의 추정 효율성은 신고전파 경제학(Neoclassical economics) 복지 경제학의 잘못된 가정, 특히 완벽하고 비용이 들지 않는 정보와 관련된 유인 문제에 대한 가정에서 비롯된다고 주장한다. 신고전파 경제학은 정적 평형을 가정하며 효율적인 시장에는 비볼록성(금융)](Convexity (finance))이 없어야 하지만, 현대 경제에서는 비볼록성이 만연해 있다. 스티글리츠의 비판은 기존 자본주의 모델과 가상의 시장 사회주의 모델 모두에 적용된다. 그러나 스티글리츠는 시장을 대체할 것을 주장하는 것이 아니라, 시장 효율성을 높이고 현대 경제에 만연한 시장 실패를 해결하기 위해 정부 개입(Economic interventionism)이 중요한 역할을 한다고 말한다.[25] 공정한 시장 경제는 사실 마팅게일(확률론)](Martingale (probability theory)) 또는 브라운 운동 모델이며, 이러한 모델의 참가 경쟁자에게는 어떤 순간에도 50%를 넘지 않는 성공 확률만 있다. 어떤 공정한 시장의 프랙탈적 특성과 이윤의 증가하는 부분을 재투자하도록 하는 경쟁 법칙의 적용을 받는 시장 참가자들로 인해, 어떤 참가자의

로빈 하넬(Robin Hahnel)과 마이클 앨버트(Michael Albert)는 "시장은 본질적으로 계급 분열을 초래한다"고 주장한다.[27] 앨버트는 시장 경제에서 모든 사람이 균형 잡힌 직무 복합체(다양한 창의성, 책임 및 권한 부여의 역할을 혼합하여 수행)로 시작하더라도 계급 분열이 발생할 것이라고 주장하며 다음과 같이 말한다.

그 주장을 더 멀리 가져가지 않더라도, 경제 민주주의와 같이 권한 부여 작업의 불균등한 분배가 있는 시장 시스템에서 일부 노동자는 다른 노동자보다 경제적 이익을 얻을 수 있다는 것은 분명하다. 예를 들어, 한 노동자가 자동차를 설계하고 다른 노동자가 자동차를 조립하는 경우, 설계자는 건설자보다 인지 기술을 더 자주 사용할 것이다. 장기적으로 설계자는 건설자보다 개념적 작업에 더 능숙해져 전자가 소득 분배에 대한 회사 내에서 더 큰 교섭력을 갖게 될 것이다. 자신의 소득에 만족하지 않는 개념적 노동자는 더 많은 급여를 지급할 회사에서 일하겠다고 위협할 수 있다. 그 결과 개념적 노동자와 육체 노동자, 그리고 궁극적으로 관리자와 노동자 간의 계급 분열과 사실상 개념적 노동자를 위한 노동 시장이 발생한다.[27]

데이비드 맥널리(David McNally) 교수는 마르크스주의 전통에서 시장의 논리가 본질적으로 불공평한 결과를 초래하고 불평등한 교환으로 이어진다고 주장하며, 애덤 스미스의 동등한 교환을 주장하는 도덕적 의도와 도덕 철학이 그가 옹호한 자유 시장의 실제 관행에 의해 훼손되었다고 주장한다. 시장 경제의 발전에는 스미스의 도덕 철학이 용인할 수 없는 강압, 착취 및 폭력이 포함되었다. 맥널리는 또한 생산 수단의 사적 소유와 같은 기생적인 요소를 시장 경제에서 제거함으로써 동등한 교환을 기반으로 한 공정한 시장이 가능하다고 믿는 시장 사회주의자들을 비판한다. 맥널리는 사회주의가 임금 노동의 종식으로 정의될 때 시장 사회주의는 모순어법이라고 주장한다.[28]

시장경제의 사고방식은, 일견 잘못된 판단을 하고 있더라도, 어디까지나 개인의 자주성을 존중하려는 것이다.[34] 시장경제는 충격에 대해 신속하게 적응하는 한편 불안정성을 내포하고 있다.[49] 또한, 불안정과 함께 시장경제의 문제로서 분배의 불평등이 있다.[50] 무엇이 공정·평등한 분배인가는 가치판단의 문제이기 때문에, 시장은 소득·자산을 공정·평등하게 분배할 수 없다.[51]

- 외부 효과(기술적 외부 효과)라고 불리는 시장을 통하지 않는 영향이 존재하는 거래에서는, 시장에 의한 자원 배분은 최적이 되지 않는다(예: 배기가스나 공업 폐수 등에 의한 오염). 다른 시장 실패가 존재하는 경우에도, 최적의 자원 배분을 보장하지 않는다.

- 효율적인 자원 배분이 달성되지만, 그것이 공평한 것이라고는 한정할 수 없다. 효율적인 것은 바람직한 사회의 필요조건이기는 하지만 충분조건이라고는 할 수 없고, 이 때문에 재분배 정책이 필요하게 될 가능성이 있다(→파레토 효율성)。

- 화폐에 의해 거래가 매개되는 경우가 많지만, 화폐가 교환뿐만 아니라 축적의 기능을 가지고 있기 때문에, 시장경제에 수요·공급의 갭이 발생하는 경우가 있다.

- 생산 공정이 복잡해지고 정가 거래가 보급되는 등 가격에 의한 수요·공급 조정이 행해지기 어려운 경우에는, 수량에 의한 조정이 행해지고, 실업이나 재고가 발생한다.

- 윤리적 가치를 포함하지 않는다(곡물 가격 상승에 의한 기아 사망자 발생, 군수 산업의 비대화 등).

노구치 아키라(野口旭), 다나카 히데오미(田中秀臣)는 “현실은 이론 그 자체가 아니다. 현실의 경제에는 시장의 이상적인 작용을 방해하는 여러 가지 요소가 존재하고 있다”고 지적하고 있다.[43]

경제학자 이토 오사무(伊藤修)는 시장경제가 해결할 수 없는 문제로서, 경관의 유지, 경기 변동·버블 경제에 의한 피해, 소득 재분배, 격차의 문제를 들고 있다.[52] 이토는 “시장경제를 방치해 두면, 빈부의 차는 눈덩이처럼 확대하는 법칙을 가지고 있다”고 지적하고 있다.[53]

노구치 아키라는 “시장경제의 운명이라고 할 수 있는 문제점의 하나는 ‘소득 분배의 불평등성’이다. 시장경제에서는 사람들의 소득은 자신의 노동이 시장에서 어떻게 평가되는가에 따라 결정된다. 그 때문에 반드시 소득의 불평등이 생긴다. 더욱이 이러한 소득의 불평등의 결과로서 ‘소유의 불평등’이 초래된다”고 지적하고 있다.[54]

사회학자 타테이와 신야는 “시장경제 자체가 사유 재산을 전제로 함으로써, 사유 재산의 조건을 충족하고 있지 않은 사람들의 생활 방식을 어렵게 하고 있다”고 지적하고 있다.[55]

노구치는 “‘분배와 소유의 불평등이 존재하지 않는 사회’라는 이념에 근거한 경제 사회란 계획 경제이다.[56] 공산주의자에 의하면, 시장경제는 약육강식의 경제라는 것이 된다. 시장경제는 때때로 극단적인 소득 격차, 자산 격차를 만들어낸다. 다만 그것이 사회 정의나 사회 이론의 관점에서 허용되어야 하는가 하는 문제와 시장경제 자체에 대한 평가의 문제는 별개의 문제이다[57]”라고 지적하고 있다.

나카노 타카시는 주주는 단기적인 이익을 구하기 때문에, 주주의 힘이 강해지면 경영자는 기술 개발이나 인재 육성을 할 수 없게 되고, 시장경제가 진행되면 시야의 단기화가 일어나는 것을 지적하고 있다. 또한 노동 시장을 자유화하고 시장 메커니즘을 작용시킬수록 장기적인 투자가 행해지지 않고 단기화되지만, 미국의 석유 산업을 일례로 들어 산업의 안정성이나 탄력성을 빼앗는 것도 지적하고 있다.[58]

나카노는 실제 사회에서는 경제학이 상정하는 시장처럼 우자와 히로후미가 말하는 바의 ''마리아블''(가소성·유연한 변화의 가능성)에는 움직이지 않는다고 하고 있다. 인간이나 자연 등 돈으로는 살 수 없는 가치를 다분히 품고 있는 것은, 갑자기 필요하게 되었으므로 꺼내든다거나 필요 없게 되었으므로 버린다는 것은 할 수 없고, 일본에서 행해진 노동 이동의 자유화나 파견 노동의 문제가 전형이지만, 그것을 시장에서 교환한 순간, 인간성이나 개인의 존엄 등 시장에서 교환해서는 안 되는 중요한 것이 파괴되어 버린다고 하고 있다.[59]

오오타케 후미오는 “시장 경쟁은 사람들 사이에 발생하는 소득 격차의 문제를 해결해 주지는 않는다. 그러나 사회 전체의 소득이 상승한다는 의미에서 시장경제가 사람들을 풍요롭게 해 준다. 부자로부터 가난한 사람에게 소득 재분배할 여력이 생기기 때문에 가난한 사람들의 생활 수준을 올릴 수 있다”고 지적하고 있다.[60] 오오타케는 “일인 승자가 발생해 버리면 시장 메커니즘은 잘 기능하지 않는 경우가 많다. 중요한 것은 시장 경쟁이 문제라고 결론짓고 경쟁을 부정하는 규칙을 채택하는 것이 아니라 시장 경쟁이 잘 기능하는 규칙을 채택하는 것이다”라고 지적하고 있다.[61]

경제학자 코사이 야스시는 “시장경제는 환경 문제를 해결할 수 없다고 비판받지만, 사회주의 국가에서도 엄청난 환경 파괴가 일어나고 있다. 환경 규제가 이루어지면 시장은 그것을 지킨다. 환경 문제의 내부화에 의해 환경 보호에 대한 인센티브가 더욱 강해지고 자발적인 환경 보전으로 이어진다”고 지적하고 있다.[62]

5. 1. 시장 실패

시장 경제는 효율적인 경제 체제이지만, 형평성 달성의 어려움, 실업 및 인플레이션 발생, 인간 소외, 사익과 공익의 대립 등 여러 문제점을 안고 있다.[91] 조지프 스티글리츠는 시장이 정보 비효율성에 시달리고 있으며, 신고전파 경제학의 잘못된 가정, 특히 완벽하고 비용이 들지 않는 정보와 관련된 유인 문제에 대한 가정에서 비롯된다고 주장한다.[25]로빈 하넬과 마이클 앨버트는 시장이 본질적으로 계급 분열을 초래한다고 주장하며,[27] 데이비드 맥널리는 시장의 논리가 불공평한 결과를 초래한다고 비판한다.[28]

시장경제는 경제적 충격에 신속하게 적응하지만, 분배의 불평등 문제를 내포하고 있다.[49][50] 외부 효과와 같은 시장 실패가 존재하는 경우, 최적의 자원 배분을 보장하지 않는다. 또한 효율적인 자원 배분이 공평한 것이라고는 한정할 수 없으며, 재분배 정책이 필요할 수 있다.[51]

이토 오사무는 시장경제가 해결할 수 없는 문제로 경관 유지, 경기 변동, 소득 재분배, 격차 문제를 지적하며, 시장경제를 방치하면 빈부 격차가 확대된다고 지적한다.[52][53] 노구치 아키라는 시장경제에서 소득 불평등은 필연적이며, 소유의 불평등을 초래한다고 지적한다.[54]

나카노 타카시는 주주가 단기적인 이익을 추구하면 기술 개발과 인재 육성이 어려워지고, 노동 시장 자유화는 장기적인 투자를 저해한다고 지적한다.[58] 또한, 시장에서 교환해서는 안 되는 인간성이나 개인의 존엄 등이 파괴될 수 있다고 경고한다.[59]

오오타케 후미오는 시장 경쟁이 소득 격차 문제를 해결하지 못하지만, 시장 경제가 사회 전체의 소득을 상승시켜 소득 재분배의 여력을 만든다고 주장한다.[60] 코사이 야스시는 환경 규제가 이루어지면 시장은 환경 문제를 해결할 수 있다고 지적한다.[62]

5. 2. 소득 불평등

시장 경제는 경제적 효율성을 달성할 수 있지만, 형평성은 달성하기 어려운 측면이 있다.[91] 시장 경제는 모든 경제 주체들이 자유롭고 평등하다고 전제하지만, 실제로는 부자와 가난한 사람이 존재하고 타고난 능력과 소질도 다르기 때문에 빈익빈 부익부 현상이 심화될 수 있다.[91]경제학자 조지프 스티글리츠(Joseph Stiglitz)는 시장이 정보 비효율성에 시달리고 있으며, 시장의 추정 효율성은 신고전파 경제학(Neoclassical economics) 복지 경제학의 잘못된 가정에서 비롯된다고 주장한다. 그는 시장 효율성을 높이고 시장 실패를 해결하기 위해 정부 개입(Economic interventionism)이 중요하다고 강조한다.[25]

로빈 하넬(Robin Hahnel)과 마이클 앨버트(Michael Albert)는 시장이 본질적으로 계급 분열을 초래한다고 주장한다.[27] 마이클 앨버트(Michael Albert)는 시장 경제에서 노동자 간의 역할 차이로 인해 장기적으로 소득 분배에 대한 교섭력 격차가 발생하고, 이는 계급 분열로 이어진다고 설명한다.

데이비드 맥널리(David McNally)는 마르크스주의 전통에서 시장의 논리가 불공평한 결과를 초래한다고 주장하며, 애덤 스미스의 도덕 철학이 자유 시장의 실제 관행에 의해 훼손되었다고 비판한다. 또한, 시장 사회주의자들이 생산 수단의 사적 소유와 같은 요소를 제거하면 공정한 시장이 가능하다고 믿는 것을 비판하며, 사회주의가 임금 노동의 종식으로 정의될 때 시장 사회주의는 모순이라고 주장한다.[28]

시장경제는 충격에 신속하게 적응하지만 불안정성을 내포하고 있으며, 분배의 불평등 문제를 야기한다.[49][50] 무엇이 공정하고 평등한 분배인가는 가치판단의 문제이기 때문에, 시장은 소득과 자산을 공정하고 평등하게 분배할 수 없다.[51]

경제학자 이토 오사무(伊藤修)는 시장경제가 해결할 수 없는 문제로 격차의 문제를 지적하며, 시장경제를 방치하면 빈부 격차가 확대되는 법칙을 가지고 있다고 말한다.[52][53] 사회학자 타테이와 신야는 시장경제 자체가 사유 재산을 전제로 하여, 사유 재산이 없는 사람들의 생활을 어렵게 한다고 지적한다.[55]

나카노 타카시는 주주가 단기적인 이익을 추구하기 때문에 경영자가 장기적인 투자를 할 수 없게 되고, 시장경제가 진행되면 단기화가 일어난다고 지적한다. 또한, 노동 시장 자유화는 장기적인 투자를 저해하고 산업의 안정성을 약화시킨다고 비판한다.[58]

반면, 오오타케 후미오(大竹文雄)는 시장 경쟁이 소득 격차 문제를 해결하지는 못하지만, 사회 전체의 소득 상승을 통해 빈곤층의 생활 수준을 향상시킬 수 있다고 주장한다.[60] 그는 시장 경쟁의 문제점을 해결하기 위해 경쟁을 부정하는 규칙이 아니라, 시장 경쟁이 잘 기능하는 규칙을 채택해야 한다고 강조한다.[61]

경제학자 코사이 야스시는 시장경제가 환경 문제를 해결할 수 없다는 비판을 받지만, 사회주의 국가에서도 심각한 환경 파괴가 발생한다고 지적한다. 그는 환경 규제가 이루어지면 시장은 이를 준수하며, 환경 문제의 내부화를 통해 환경 보호에 대한 인센티브가 강화될 수 있다고 주장한다.[62]

5. 3. 경제 불안정성

시장 경제는 효율적인 경제 체제이지만, 형평성 문제와 경제 불안정성을 야기할 수 있다.[91] 시장 경제는 자유롭고 평등한 경제 주체들을 전제하지만, 실제로는 빈부 격차와 능력 차이로 인해 빈익빈 부익부 현상이 발생한다.[91] 또한 실업, 인플레이션이 발생하여 경제가 불안정해질 수 있으며,[91], 단기적 이윤 추구는 예상치 못한 문제와 인간 소외(비인간화)를 야기하고, 사익과 공익의 대립을 초래할 수 있다.[91]조지프 스티글리츠는 시장이 정보 비효율성에 시달리며, 신고전파 경제학의 잘못된 가정, 특히 완전하고 비용이 들지 않는 정보와 관련된 유인 문제에 대한 가정에서 비롯된다고 지적한다.[25] 그는 정부 개입이 시장 효율성을 높이고 시장 실패를 해결하는 데 중요한 역할을 한다고 주장한다.[25]

로빈 하넬과 마이클 앨버트는 시장이 본질적으로 계급 분열을 초래한다고 주장한다.[27] 앨버트는 시장 경제에서 균형 잡힌 직무 복합체가 있더라도, 노동자 간의 역할 차이로 인해 장기적으로 계급 분열이 발생할 것이라고 말한다.[27]

데이비드 맥널리는 마르크스주의 전통에서 시장의 논리가 불평등한 결과를 초래한다고 주장하며, 애덤 스미스의 도덕 철학이 자유 시장의 실제 관행에 의해 훼손되었다고 주장한다.[28] 그는 사회주의가 임금 노동의 종식으로 정의될 때 시장 사회주의는 모순이라고 비판한다.[28]

시장경제는 충격에 신속하게 적응하지만 불안정성을 내포하고 있으며,[49] 분배의 불평등 문제도 안고 있다.[50] 외부 효과와 같은 시장 실패가 존재할 경우, 최적의 자원 배분을 보장하지 못한다.[51]

이토 오사무는 시장경제가 해결할 수 없는 문제로 경관 유지, 경기 변동·버블 경제 피해, 소득 재분배, 격차 문제를 지적하며,[52] 시장경제를 방치하면 빈부 격차가 확대되는 법칙이 있다고 말한다.[53]

나카노 타카시는 주주의 단기 이익 추구가 기술 개발과 인재 육성을 저해하고, 시장경제가 시야의 단기화를 초래한다고 지적한다.[58] 또한 노동 시장 자유화가 장기 투자를 저해하고 산업의 안정성을 빼앗는다고 비판한다.[58]

오오타케 후미오는 시장 경쟁이 소득 격차 문제를 해결하지 못하지만, 사회 전체 소득 상승을 통해 소득 재분배 여력을 만들어 가난한 사람들의 생활 수준을 높일 수 있다고 주장한다.[60]

5. 4. 환경 문제

시장 경제는 단기적인 이윤 추구를 중시하는 경향이 있어, 환경 문제를 야기할 수 있다.[91] 예를 들어, 배기가스나 공업 폐수 등에 의한 오염과 같은 외부 효과(기술적 외부 효과)는 시장을 통하지 않는 영향으로, 시장에 의한 자원 배분을 최적의 상태에서 멀어지게 한다.[43]코사이 야스시는 "시장경제는 환경 문제를 해결할 수 없다고 비판받지만, 사회주의 국가에서도 엄청난 환경 파괴가 일어나고 있다. 환경 규제가 이루어지면 시장은 그것을 지킨다. 환경 문제의 내부화에 의해 환경 보호에 대한 인센티브가 더욱 강해지고 자발적인 환경 보전으로 이어진다"고 지적한다.[62] 지속 가능한 시장 경제는 경제 성장과 환경 보존의 균형을 추구하며,[31] 탄소 배출 감소, 신재생에너지 개발, 순환 경제 아이디어 실현 등 지속 가능한 관행을 실천하고, 정부는 세제 혜택, 탄소 배출권 거래 제도, 환경 규제 등 정책을 통하여 기업들이 지속가능한 경영을 하도록 유도 할 수 있다.[32]

5. 5. 기타 문제점

시장 경제는 효율적인 경제 체제이지만, 몇 가지 문제점을 안고 있다.[91] 경제적 효율성은 달성할 수 있지만, 구성원 모두에게 재화와 서비스를 균등하게 배분하는 형평성은 달성하기 어려운 측면이 있다.[91] 시장 경제는 모든 경제 주체들이 자유롭고 평등하다고 전제하지만, 실제로는 부자와 가난한 사람이 있고 타고난 능력과 소질도 제각기 다르므로 빈익빈 부익부 현상이 일어날 수밖에 없다.[91] 실업과 인플레이션이 자주 발생하여 경제가 불안정해질 수 있으며, 장기적인 계획 없이 단기적인 이윤만을 추구하다 보면 예상하지 못한 문제가 발생하기도 한다.[91] 인간이 돈과 상품의 지배를 받게 되는 인간 소외(비인간화)가 나타나거나, 지나친 사적 이익 추구로 인해 사익과 공익이 대립하는 경우도 발생한다.[91]경제학자 조지프 스티글리츠(Joseph Stiglitz)는 시장이 정보 비효율성에 시달리고, 시장의 추정 효율성은 신고전파 경제학(Neoclassical economics) 복지 경제학의 잘못된 가정에서 비롯된다고 주장한다. 그는 시장 효율성을 높이고 시장 실패를 해결하기 위해 정부 개입(Economic interventionism)이 중요하다고 말한다.[25] 공정한 시장 경제는 마팅게일(확률론)](Martingale (probability theory)) 또는 브라운 운동 모델이며, 참가 경쟁자는 어떤 순간에도 50%를 넘지 않는 성공 확률만 가진다. 평균 통계적 확률도 50%[26]이며, 무한한 시간 표본을 고려하면 100%이다.

로빈 하넬(Robin Hahnel)과 마이클 앨버트(Michael Albert)는 "시장은 본질적으로 계급 분열을 초래한다"고 주장한다.[27] 앨버트는 시장 경제에서 균형 잡힌 직무 복합체로 시작하더라도, 장기적으로 설계자가 건설자보다 개념적 작업에 더 능숙해져 소득 분배에 대한 회사 내에서 더 큰 교섭력을 갖게 될 것이라고 말한다. 그 결과 개념적 노동자와 육체 노동자, 그리고 궁극적으로 관리자와 노동자 간의 계급 분열이 발생한다고 주장한다.[27]

데이비드 맥널리(David McNally) 교수는 마르크스주의 전통에서 시장의 논리가 본질적으로 불공평한 결과를 초래한다고 주장하며, 애덤 스미스의 도덕 철학이 훼손되었다고 주장한다. 그는 생산 수단의 사적 소유와 같은 요소를 제거해야 한다고 믿는 시장 사회주의자들을 비판하며, 사회주의가 임금 노동의 종식으로 정의될 때 시장 사회주의는 모순어법이라고 주장한다.[28]

시장경제는 충격에 대해 신속하게 적응하지만 불안정성을 내포하고 있으며,[49] 분배의 불평등 문제도 안고 있다.[50] 무엇이 공정하고 평등한 분배인가는 가치판단의 문제이기 때문에, 시장은 소득과 자산을 공정하고 평등하게 분배할 수 없다.[51] 외부 효과(기술적 외부 효과)가 존재하는 거래에서는 시장에 의한 자원 배분이 최적이 되지 않으며(예: 배기가스나 공업 폐수 등에 의한 오염), 다른 시장 실패가 존재하는 경우에도 최적의 자원 배분을 보장하지 않는다.

효율적인 자원 배분이 달성되어도 공평하다고 단정할 수 없으며, 재분배 정책이 필요할 수 있다(→파레토 효율성). 화폐는 교환뿐만 아니라 축적의 기능도 가지고 있어 시장경제에 수요와 공급의 갭이 발생할 수 있다. 생산 공정이 복잡해지고 정가 거래가 보급되면 가격에 의한 수요·공급 조정이 어려워져 실업이나 재고가 발생한다. 또한 윤리적 가치를 포함하지 않아 곡물 가격 상승에 의한 기아 사망자 발생, 군수 산업의 비대화 등의 문제가 발생할 수 있다.

노구치 아키라(野口旭), 다나카 히데오미(田中秀臣)는 “현실의 경제에는 시장의 이상적인 작용을 방해하는 여러 가지 요소가 존재하고 있다”고 지적한다.[43] 경제학자 이토 오사무(伊藤修)는 시장경제가 해결할 수 없는 문제로 경관 유지, 경기 변동·버블 경제에 의한 피해, 소득 재분배, 격차 문제를 꼽으며,[52] “시장경제를 방치하면 빈부의 차는 눈덩이처럼 확대하는 법칙을 가지고 있다”고 지적한다.[53]

사회학자 타테이와 신야는 “시장경제 자체가 사유 재산을 전제로 함으로써, 사유 재산의 조건을 충족하고 있지 않은 사람들의 생활 방식을 어렵게 하고 있다”고 지적한다.[55]

나카노 타카시는 주주는 단기적인 이익을 추구하기 때문에, 주주의 힘이 강해지면 경영자는 기술 개발이나 인재 육성을 할 수 없게 되고, 시장경제가 진행되면 시야의 단기화가 일어난다고 지적한다. 노동 시장을 자유화하고 시장 메커니즘을 작용시킬수록 장기적인 투자가 이루어지지 않고 단기화되지만, 미국의 석유 산업을 예로 들어 산업의 안정성이나 탄력성을 빼앗는 것도 지적하고 있다.[58]

오오타케 후미오(大竹文雄)는 “시장 경쟁은 사람들 사이에 발생하는 소득 격차의 문제를 해결해 주지는 않지만, 사회 전체의 소득이 상승한다는 의미에서 시장경제가 사람들을 풍요롭게 해 준다"라고 지적한다.[60]

경제학자 코사이 야스시는 “시장경제는 환경 문제를 해결할 수 없다고 비판받지만, 사회주의 국가에서도 엄청난 환경 파괴가 일어나고 있다"라고 지적한다.[62]

6. 다양한 시장경제 모델

완전히 자유로운 시장이 존재하는 나라는 없다. 시장 경제는 세계 여러 나라에서 다양한 정도로 수용되고 있으며 오늘날 거의 대부분의 나라는 시장 경제를 바탕으로 한 사회적 시장 경제 체제를 유지하고 있다.[88] 예를 들어 미국은 북유럽의 여러 나라에 비해 더 시장 경제에 근접한 경제 체계를 갖고 있다.[88]

- '''자유 시장 자본주의:''' 재화와 서비스의 가격이 수요와 공급의 힘에 의해 자유롭게 결정되며, 정부 정책의 개입 없이 균형점에 도달할 것으로 기대된다. 높은 경쟁 시장과 생산 기업의 사유 재산을 지지한다. 자유방임은 국가의 역할이 재산권 보호와 계약 이행으로 제한되는 보다 광범위한 형태이다.

- * 아담 스미스는 『도덕감정론』에서 자유주의적인 시장경제에서 경제 활동을 하는 사람들의 도덕이 중요하다고 주장한다.

- * 경제학자인 澤田康幸(사와다 야스유키)는 "시장경제는 거래로 이루어지는 세상이지만, 거래는 사기나 속임수와 항상 맞닿아 있다. ... 개발도상국에서는 민간의 노력과 연구, 제도의 뒷받침으로 정부가 믿을 만하지 않더라도 시장경제가 어떻게든 성립하고 있다"고 지적한다.

- * 경제학자인 神田玲子(칸다 레이코)는 "본래 시장경제의 원천은 경쟁이며, 경쟁이 가져오는 역동성으로 성장이 촉진된다. ... 글로벌화, IT화 아래에서 시장경제의 변화 속도가 빨라지고 불안정해지고 있다"고 지적한다.

- * 이와타 노리히코(岩田規久男)는 "자유로운 가격 메커니즘 앞에서는 신분·계급은 무의미하다. 시장경제는 경제적 민주주의와 하나이다"라고 지적한다.

- * 오타케 후미오(大竹文雄)는 "시장이라는 자유 경쟁으로 효율성은 높아지지만, 불평등이나 빈곤 문제를 해결하는 것은 아니다. 불평등과 빈곤은 안전망, 소득 재분배로 해결한다."라고 지적한다.

- * 경제학자 라파엘 디 테라와 로버트 맥컬록의 연구에 따르면, 시장주의나 자본주의를 지지하는지 여부를 국제 비교 통계로 분석하면, 근면이 성공으로 이어진다는 가치관과 부정부패가 없다는 가치관이 중요하다고 한다.

- * 나카노 고시(中野剛志)는 수전 스트렌지의 카지노 자본주의라는 주장을 인용하여 금융 자유화에 대한 우려를 표명하며, 아시아 외환 위기와 리먼 쇼크 이후의 국가 부채 위기를 예로 든다.

- * 나카노는 요제프 슘페터처럼 시장경제와 자본주의를 구분하는 것은 매우 중요하다고 한다.

- * 이와타 노리히코는 "시장경제의 불안정성이 가장 두드러지게 나타난 것이 1929년 미국을 진원지로 한 대공황이다"라고 지적한다.

- * 경제학자 안나 슈워츠는 "금융 당국이 정책적으로 잘못하지 않으면, 원래 금융 위기는 단기적인 현상이다."라고 지적한다.

- * 2007년 퓨 리서치 센터의 조사에 따르면, "시장경제를 신뢰한다"는 사람이 미국, 영국, 캐나다, 스웨덴, 인도, 중국, 대한민국 등에서는 70% 이상이지만, 일본은 49%이다.

- '''복지 자본주의:''' 광범위한 사회 복지 서비스 제공을 선호하는 공공 정책을 포함하는 자본주의 경제 체제이다. 경제 메커니즘은 자유 시장과 경제 내 민간 기업의 우세를 포함하지만, 개인의 자율성을 높이고 평등을 극대화하는 것을 목표로 하는 보편적인 복지 서비스의 공공 제공을 특징으로 한다. 현대 복지 자본주의의 예로는 북유럽에서 주로 나타나는 북유럽 모델이 있다.

- '''앵글로색슨 모델:''' 영어권 국가에서 주로 나타나는 자본주의 형태로, 미국의 경제를 대표적인 사례로 들 수 있다. 유럽 대륙의 사회시장 모델이나 노르딕 모델과 같은 유럽 자본주의 모델과 대조된다. 낮은 세율, 개방적인 국제 시장, 낮은 노동 시장 보호, 그리고 유럽 대륙 및 북유럽 자본주의 모델에서 볼 수 있는 단체교섭 제도를 배제한 덜 관대한 복지 국가 등이 특징이다.

- '''동아시아 모델:''' 국가 투자의 강력한 역할을 포함하며, 경우에 따라서는 국영 기업을 포함하기도 한다. 국가는 보조금, "국가 대표 기업" 육성, 수출 주도 성장 모델을 통해 경제 발전을 적극적으로 추진한다. 이 모델은 중국, 일본, 싱가포르, 대한민국, 베트남의 경제에 적용되어 왔다. 정치학에서 관련 개념으로는 발전 국가가 있다.

- '''사회적 시장경제:''' 제2차 세계 대전 이후 서독에서 도입되었다. 라인 자본주의라고도 불린다. 자유시장경제의 이점을 실현하면서도 시장 실패, 파괴적인 경쟁, 경제력 집중 및 시장 과정의 사회적으로 해로운 영향과 같은 단점을 피하려는 사상에 기반한다. 최대한의 번영과 최상의 사회 보장을 동시에 실현하는 것을 목표로 한다. 국가가 수동적이지 않고 적극적인 규제 조치를 취한다는 점이 특징이다. 강력한 경쟁 정책과 긴축 통화 정책을 펼친다. 철학적 배경은 신자유주의 또는 오르도자유주의이다.

6. 1. 자본주의

자본주의는 생산 수단이 대부분 또는 전적으로 사유화되어 이윤을 목적으로 운영되는 경제 체제이며, 자본 축적 과정을 기반으로 구성된다.[67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80] 일반적으로 자본주의 체제에서는 투자, 분배, 소득, 가격이 규제 여부에 관계없이 시장에 의해 결정된다.시장과의 관계에 따라 자본주의에는 여러 가지 변형이 있다.

- '''자유 시장 자본주의:''' 재화와 서비스의 가격이 수요와 공급의 힘에 의해 자유롭게 결정되며, 정부 정책의 개입 없이 균형점에 도달할 것으로 기대된다. 높은 경쟁 시장과 생산 기업의 사유 재산을 지지한다. 자유방임은 국가의 역할이 재산권 보호와 계약 이행으로 제한되는 보다 광범위한 형태이다.

- * 아담 스미스는 『도덕감정론』에서 자유주의적인 시장경제에서 경제 활동을 하는 사람들의 도덕이 중요하다고 주장한다.

- * 경제학자인 澤田康幸(사와다 야스유키)는 "시장경제는 거래로 이루어지는 세상이지만, 거래는 사기나 속임수와 항상 맞닿아 있다. ... 개발도상국에서는 민간의 노력과 연구, 제도의 뒷받침으로 정부가 믿을 만하지 않더라도 시장경제가 어떻게든 성립하고 있다"고 지적한다.

- * 경제학자인 神田玲子(칸다 레이코)는 "본래 시장경제의 원천은 경쟁이며, 경쟁이 가져오는 역동성으로 성장이 촉진된다. ... 글로벌화, IT화 아래에서 시장경제의 변화 속도가 빨라지고 불안정해지고 있다"고 지적한다.

- * 이와타 노리히코(岩田規久男)는 "자유로운 가격 메커니즘 앞에서는 신분·계급은 무의미하다. 시장경제는 경제적 민주주의와 하나이다"라고 지적한다.

- * 오타케 후미오(大竹文雄)는 "시장이라는 자유 경쟁으로 효율성은 높아지지만, 불평등이나 빈곤 문제를 해결하는 것은 아니다. 불평등과 빈곤은 안전망, 소득 재분배로 해결한다."라고 지적한다.

- * 경제학자 라파엘 디 테라와 로버트 맥컬록의 연구에 따르면, 시장주의나 자본주의를 지지하는지 여부를 국제 비교 통계로 분석하면, 근면이 성공으로 이어진다는 가치관과 부정부패가 없다는 가치관이 중요하다고 한다.

- * 나카노 고시(中野剛志)는 수전 스트렌지의 카지노 자본주의라는 주장을 인용하여 금융 자유화에 대한 우려를 표명하며, 아시아 외환 위기와 리먼 쇼크 이후의 국가 부채 위기를 예로 든다.

- * 나카노는 요제프 슘페터처럼 시장경제와 자본주의를 구분하는 것은 매우 중요하다고 한다.

- * 이와타 노리히코는 "시장경제의 불안정성이 가장 두드러지게 나타난 것이 1929년 미국을 진원지로 한 대공황이다"라고 지적한다.

- * 경제학자 안나 슈워츠는 "금융 당국이 정책적으로 잘못하지 않으면, 원래 금융 위기는 단기적인 현상이다."라고 지적한다.

- * 2007년 퓨 리서치 센터의 조사에 따르면, "시장경제를 신뢰한다"는 사람이 미국, 영국, 캐나다, 스웨덴, 인도, 중국, 대한민국 등에서는 70% 이상이지만, 일본은 49%이다.

- '''복지 자본주의:''' 광범위한 사회 복지 서비스 제공을 선호하는 공공 정책을 포함하는 자본주의 경제 체제이다. 경제 메커니즘은 자유 시장과 경제 내 민간 기업의 우세를 포함하지만, 개인의 자율성을 높이고 평등을 극대화하는 것을 목표로 하는 보편적인 복지 서비스의 공공 제공을 특징으로 한다. 현대 복지 자본주의의 예로는 북유럽에서 주로 나타나는 북유럽 모델이 있다.

- '''앵글로색슨 모델:''' 영어권 국가에서 주로 나타나는 자본주의 형태로, 미국의 경제를 대표적인 사례로 들 수 있다. 유럽 대륙의 사회시장 모델이나 노르딕 모델과 같은 유럽 자본주의 모델과 대조된다. 낮은 세율, 개방적인 국제 시장, 낮은 노동 시장 보호, 그리고 유럽 대륙 및 북유럽 자본주의 모델에서 볼 수 있는 단체교섭 제도를 배제한 덜 관대한 복지 국가 등이 특징이다.

- '''동아시아 모델:''' 국가 투자의 강력한 역할을 포함하며, 경우에 따라서는 국영 기업을 포함하기도 한다. 국가는 보조금, "국가 대표 기업" 육성, 수출 주도 성장 모델을 통해 경제 발전을 적극적으로 추진한다. 이 모델은 중국, 일본, 싱가포르, 대한민국, 베트남의 경제에 적용되어 왔다. 정치학에서 관련 개념으로는 발전 국가가 있다.

- '''사회적 시장경제:''' 제2차 세계 대전 이후 서독에서 도입되었다. 라인 자본주의라고도 불린다. 자유시장경제의 이점을 실현하면서도 시장 실패, 파괴적인 경쟁, 경제력 집중 및 시장 과정의 사회적으로 해로운 영향과 같은 단점을 피하려는 사상에 기반한다. 최대한의 번영과 최상의 사회 보장을 동시에 실현하는 것을 목표로 한다. 국가가 수동적이지 않고 적극적인 규제 조치를 취한다는 점이 특징이다. 강력한 경쟁 정책과 긴축 통화 정책을 펼친다. 철학적 배경은 신자유주의 또는 오르도자유주의이다.

개입주의적, 혼합 경제에서는 시장이 여전히 주도적인 역할을 하지만, 시장 실패를 바로잡거나 사회 복지를 증진하기 위해 정부가 어느 정도 규제한다. 국가 자본주의 체제에서는 시장에 대한 의존도가 가장 낮으며, 국가는 자본 축적을 위해 지시 계획 또는 국영 기업에 크게 의존한다.

자본주의는 중상주의가 끝난 이후 서구 세계에서 우세해 왔다. 그러나 사유 기업과 국영 기업이 모두 존재하기 때문에 대부분의 현대 경제는 "혼합 경제"라는 용어가 더 정확하게 묘사한다는 주장이 제기된다. 자본주의에서는 가격이 수요-공급 규모를 결정한다. 특정 재화와 용역에 대한 수요가 높아지면 공급과 관련하여 가격이 상승하고, 특정 재화에 대한 수요가 낮아지면 가격이 하락한다.

6. 1. 1. 자유 시장 자본주의

자유 시장 자본주의 경제는 재화와 서비스의 가격이 수요와 공급의 힘에 의해 자유롭게 결정되며, 정부 정책의 개입 없이 균형점에 도달할 것으로 지지자들이 기대하는 경제 시스템이다. 일반적으로 이는 높은 경쟁 시장과 생산 기업의 사유 재산을 지지하는 것을 수반한다.[67] ''자유 방임''은 국가의 역할이 재산권 보호와 계약 이행으로 제한되는 보다 광범위한 자유 시장 경제의 형태이다.아담 스미스는 『도덕감정론』에서 자유주의적인 시장경제에 있어서 그것을 경제 활동으로 실행하는 사람들의 도덕이 중요하다고 주장하고 있다.

경제학자인 澤田康幸(사와다 야스유키)는 "시장경제란 거래로 이루어지는 세상을 말하지만, 거래는 사기나 속임수와 항상 맞닿아 있다. ... 개발도상국에서는 민간의 노력과 연구, 제도의 뒷받침으로 정부가 믿을 만하지 않더라도 시장경제가 어떻게든 성립하고 있다"고 지적하고 있다.[68]

경제학자인 神田玲子(칸다 레이코)는 "본래 시장경제의 원천은 경쟁이며, 경쟁이 가져오는 역동성으로 성장이 촉진된다. ... 글로벌화, IT화 아래에서 시장경제의 변화 속도가 빨라지고 불안정해지고 있다"고 지적하고 있다.[69]

이와타 노리히코(岩田規久男)는 "자유로운 가격 메커니즘 앞에서는 신분·계급은 무의미하다. 시장경제는 경제적 민주주의와 하나이다"라고 지적하고 있다.[70]

오타케 후미오(大竹文雄)는 "시장이라는 자유 경쟁으로 효율성은 높아지지만, 그것은 불평등이나 빈곤 문제를 해결하는 것은 아니다. 불평등과 빈곤은 안전망, 소득 재분배로 해결한다."라고 지적하고 있다.[71]

경제학자 라파엘 디 테라와 로버트 맥컬록의 연구에 따르면, 시장주의나 자본주의를 지지하는지 여부를 국제 비교 통계로 분석하면, 근면이 성공으로 이어진다는 가치관과 부정부패가 없다는 가치관이 중요하다고 한다.[71]

나카노 고시(中野剛志)는 수전 스트レンジ의 카지노 자본주의라는 주장을 인용하여 금융 자유화에 대한 우려를 표명하고 있다. 아시아 외환 위기와 리먼 쇼크 이후의 동시 다발적인 국가 부채 위기를 예로 들며, 자본 이동 자유화의 문제점을 지적한다.[72]

나카노는 요제프 슘페터처럼 시장경제와 자본주의를 구분하는 것은 매우 중요하다고 하고 있다.[75]

이와타 노리히코는 "시장경제의 불안정성이 가장 두드러지게 나타난 것이 1929년 미국을 진원지로 한 대공황이다"라고 지적하고 있다.[77]

경제학자 안나 슈워츠는 "금융 당국이 정책적으로 잘못하지 않으면, 원래 금융 위기는 단기적인 현상이다."라고 지적하고 있다.[78]

2007년 미국의 조사 기관인 퓨 리서치 센터의 퓨 글로벌 여론조사에 따르면, "시장경제를 신뢰한다"는 사람이 미국, 영국, 캐나다, 스웨덴, 인도, 중국, 한국 등에서는 70% 이상이지만, 일본은 49%이다.[79][80]

6. 1. 2. 복지 자본주의

복지 자본주의는 광범위한 사회 복지 서비스 제공을 선호하는 공공 정책을 포함하는 자본주의 경제 체제이다.[14] 경제 메커니즘은 자유 시장과 경제 내 민간 기업의 우세를 포함하지만, 개인의 자율성을 높이고 평등을 극대화하는 것을 목표로 하는 보편적인 복지 서비스의 공공 제공을 특징으로 한다. 현대 복지 자본주의의 예로는 북유럽에서 주로 나타나는 북유럽 모델이 있다.[14]6. 1. 3. 앵글로색슨 모델

앵글로색슨 모델은 영어권 국가에서 주로 나타나는 자본주의 형태로, 미국의 경제를 대표적인 사례로 들 수 있다. 이는 유럽 대륙의 사회시장 모델이나 노르딕 모델과 같은 유럽 자본주의 모델과 대조된다. 앵글로색슨 자본주의는 영어권 경제에 공통적으로 나타나는 거시경제 정책 체제와 자본 시장 구조를 말한다. 이러한 특징에는 낮은 세율, 개방적인 국제 시장, 낮은 노동 시장 보호, 그리고 유럽 대륙 및 북유럽 자본주의 모델에서 볼 수 있는 단체교섭 제도를 배제한 덜 관대한 복지 국가 등이 있다.[15]6. 1. 4. 동아시아 모델

동아시아형 자본주의는 국가 투자의 강력한 역할을 포함하며, 경우에 따라서는 국영 기업을 포함하기도 한다. 국가는 보조금, "국가 대표 기업" 육성, 수출 주도 성장 모델을 통해 경제 발전을 적극적으로 추진한다. 이 모델의 실제 적용은 국가마다 다르다. 이러한 개념은 중국, 일본, 싱가포르, 대한민국, 베트남의 경제에 적용되어 왔다.정치학에서 관련 개념으로는 발전 국가가 있다.

6. 1. 5. 사회적 시장경제

사회시장경제는 제2차 세계 대전 이후 알프레트 뮐러-아르막(Alfred Müller-Armack)과 루트비히 에르하르트(Ludwig Erhard)에 의해 서독에서 도입되었다. 라인 자본주의라고도 불리는 사회시장경제 모델은, 자유시장경제의 이점, 특히 경제 성과와 풍부한 상품 공급을 실현하면서도 시장 실패, 파괴적인 경쟁, 경제력 집중 및 시장 과정의 사회적으로 해로운 영향과 같은 단점을 피하려는 사상에 기반한다. 사회시장경제의 목표는 최대한의 번영과 최상의 사회 보장을 동시에 실현하는 것이다.[16] 자유시장경제와의 차이점 중 하나는 국가가 수동적이지 않고 적극적인 규제 조치를 취한다는 것이다.[16] 사회 정책 목표에는 고용, 주택 및 교육 정책뿐만 아니라 사회 정치적으로 동기 부여된 소득 증가 분배의 균형이 포함된다. 사회시장경제의 특징은 강력한 경쟁 정책과 긴축 통화 정책이다. 철학적 배경은 신자유주의 또는 오르도자유주의이다.[17]6. 2. 시장 사회주의

시장 사회주의는 생산 수단의 사회적 소유인 시장 경제의 한 형태이다.[18] 시장 사회주의 경제에서 기업은 수요와 공급의 법칙에 따라 운영되고 이윤을 극대화하기 위해 운영된다. 시장 사회주의와 자본주의의 주요 차이점은 이윤이 사적 소유주가 아닌 회사의 노동자 또는 사회 전체에 직접 귀속된다는 것이다.[18] 비시장 사회주의와 시장 사회주의를 구분하는 특징은 생산 요소의 시장 존재 여부와 기업의 수익성 기준이다.[19] 공공 소유 기업에서 발생하는 이윤은 추가 생산에 재투자하거나, 정부 및 사회 서비스를 직접적으로 재정 지원하거나, 사회 배당 또는 기본 소득 시스템을 통해 대중에게 배분하는 등 다양한 방식으로 사용될 수 있다.[19]야로슬라프 바네크와 같은 시장 사회주의 옹호자들은 생산적 재산의 사적 소유 조건하에서는 진정한 자유 시장이 불가능하다고 주장한다. 그는 사적 소유로 인한 계급 차이와 소득 및 권력 불평등이 지배 계급의 이익을 그들의 이익에 맞게 시장을 왜곡하게 만든다고 주장한다. 이는 독점 및 시장 지배력의 형태로 나타나거나, 그들의 부와 자원을 이용하여 특정 사업 이익에 유리한 정부 정책을 입법화하는 형태로 나타날 수 있다. 또한 바네크는 협동조합 및 자치 기업을 기반으로 하는 사회주의 경제에서 노동자들은 고정 임금 또는 급여를 받는 것 외에도 (그들의 기업의 전반적인 성과에 따라) 이윤을 공유하기 때문에 생산성을 극대화하기 위한 더 강한 동기를 갖는다고 말한다.[20]

시장 사회주의는 고전 경제학과 애덤 스미스, 리카도 사회주의자 및 상호주의 철학자들의 저술에서 그 뿌리를 찾을 수 있다.[21] 1930년대에 경제학자 오스카 랑게와 아바 러너는 공공 기관(중앙 계획 위원회라고 불림)이 시행착오를 통해 가격을 설정하여 생산의 한계비용과 같아지도록 함으로써 완전 경쟁과 파레토 효율을 달성할 수 있다는 사회주의 모델을 개발했다. 이 사회주의 모델에서 기업은 국가 소유이며 직원들이 경영하고 이윤은 사회 배당으로 인구에게 분배된다. 이 모델은 전통적인 비시장 사회주의에는 없었던 화폐, 가격 체계 및 모의 자본 시장의 사용을 포함하기 때문에 시장 사회주의라고 불리게 되었다.

보다 현대적인 시장 사회주의 모델은 미국의 경제학자 존 로머가 제시한 경제 민주주의이다. 이 모델에서는 시장 경제에서의 주식의 공공 소유를 통해 사회적 소유가 달성된다. 공공 소유국은 상장 기업의 지배 지분을 소유하여 발생하는 이윤을 공공 재정과 기본 소득 제공에 사용한다.

일부 무정부주의자와 자유지상주의 사회주의자는 기업이 노동자에 의해 협동적으로 소유되고 경영되어 이윤이 직접적으로 직원 소유주에게 보상되는 시장 사회주의의 형태를 지지한다. 이러한 협동 기업은 자본주의 시장에서 사기업들이 서로 경쟁하는 것과 같은 방식으로 서로 경쟁한다. 이러한 유형의 시장 사회주의에 대한 최초의 주요 설명은 피에르 조셉 프루동에 의해 이루어졌으며 상호주의라고 불렸다. 자치적 시장 사회주의는 유고슬라비아에서 경제학자 브랑코 호르바트와 야로슬라프 바네크에 의해 옹호되었다. 자치적 사회주의 모델에서 기업은 직원들이 직접 소유하며 경영진은 직원들이 선출한다. 이러한 협동 기업들은 자본재와 소비재 판매를 위한 시장에서 서로 경쟁한다.

1978년 개혁개방 이후 중국은 대부분의 경제가 국유화되어 있으며, 국영기업은 주주제도를 통해 다양한 정부 기관이 지배주식을 소유하는 합자회사로 조직된, 중국이 ‘사회주의 시장경제’라고 부르는 체제를 발전시켰다. 가격은 대체로 자유 시장 가격 체제에 의해 결정되며, 국영기업은 정부 기획 기관의 미세 관리를 받지 않는다. 1986년 쇄신(Đổi Mới) 개혁 이후 베트남에서도 유사한 체제인 사회주의 지향 시장경제가 등장했다.

경제학자 소염 다카시(小塩隆士)는 “과거 사회주의 국가들이 체제를 유지하지 못하고 시장경제로 이행한 것은 공평성을 지나치게 추구한 나머지 효율성을 소홀히 한 결과이다”라고 지적하고 있다.[81] 경제학자 코르나이 야노시(コルナイ・ヤーノシュ) 등의 연구에서는 정부가 모든 사람들의 목적 함수를 명확한 정보로 파악하는 것은 불가능하며, 정부가 시장의 역할을 대신할 수 없다고 하며, 시장경제가 방대한 계산을 자율 분산적으로 수행하고 있음을 밝히고 있다.[82] “사회주의 시장경제”를 지향하는 중국에 대해, 나카타니 이와오(中谷巌)는 “사회주의와 시장경제는 기본적으로 양립할 수 없다. 시장경제는 어디까지나 개인의 자유로운 경제 활동의 자유를 전제로 하지만, 사회주의는 개인의 자유로운 정치 활동을 금지하고 있다. 경제 활동은 자유롭지만 정치 활동은 불자유라는 체제는 오래 지속될 수 없다”라고 지적하고 있다.[83]

7. 시장경제와 정부의 역할

사와 타카미츠(佐和隆光)는 자유롭고 경쟁적인 시장 경제는 효율적이지만 공정성까지는 보장하지 않으며, 공정성을 보장하는 것은 정부의 역할이라고 지적한다.[63] 나카타니 이와오(中谷巌)는 개인이 옳다고 판단한 결과가 사회 전체적으로 옳지 않은 결과로 이어질 때만 정부가 규제해야 한다고 말한다.[34]

노구치 아키라(野口旭)는 시장 경제의 ‘약육강식’적인 폐해는 정부가 사회보장 및 세이프티넷 확충 등을 통해 어느 정도 완화할 수 있다고 지적한다.[64]

밀턴 프리드먼(ミルトン・フリードマン)은 시장 경제가 본래 불안정하며, 방임하면 호황과 불황을 반복하기 때문에 정부 개입으로 경기를 안정시켜야 한다고 주장한다. 그는 세계 대공황도 정부의 경제 운영 실패가 원인이라고 지적하면서도, 경제의 안정적인 성장을 위해서는 정부 개입을 줄여야 한다고 강조한다.[65]

노구치 아키라(野口旭), 타나카 히데오미(田中秀臣)는 시장 기능을 저해하는 가장 큰 요소는 시장경제에 대한 정부의 개입 자체라고 지적한다. 공기업은 효율적인 자원 배분을 실행할 유인이 부족하며, 정부 규제 및 우대 정책 또한 시장 기능 저해의 원인이 된다고 설명한다.[66]

코사이 야스시(香西泰)는 시장경제에서 발생하는 경제적 약자 보호를 명분으로 시장에 대한 규제 및 개입이 정당화되는 경우가 많다고 지적한다. 그는 선의의 약자 보호 정책이 오히려 일부 기득권을 보호하여 많은 사람들의 생활을 힘들게 하는 경우가 드물지 않다고 말한다. 시장경제와 규제 및 개입에 의한 불공정의 실태를 제대로 파악하고, 개별적인 불평등보다 일반적인 소득 재분배 정책을 취하는 것이 바람직하다고 주장한다.[50]

7. 1. 시장 실패 교정

사와 타카미츠(佐和隆光)는 자유롭고 경쟁적인 시장 경제는 효율적이지만 공정성까지는 보장하지 않으며, 공정성을 보장하는 것은 정부의 역할이라고 지적한다.[63] 나카타니 이와오(中谷巌)는 개인이 옳다고 판단한 결과가 사회 전체적으로 옳지 않은 결과로 이어질 때만 정부가 규제해야 한다고 말한다.[34]노구치 아키라(野口旭)는 시장 경제의 ‘약육강식’적인 폐해는 정부가 사회보장 및 세이프티넷 확충 등을 통해 어느 정도 완화할 수 있다고 지적한다.[64]

밀턴 프리드먼(ミルトン・フリードマン)은 시장 경제가 본래 불안정하며, 방임하면 호황과 불황을 반복하기 때문에 정부 개입으로 경기를 안정시켜야 한다고 주장한다. 그는 세계 대공황도 정부의 경제 운영 실패가 원인이라고 지적하면서도, 경제의 안정적인 성장을 위해서는 정부 개입을 줄여야 한다고 강조한다.[65]

노구치 아키라(野口旭), 타나카 히데오미(田中秀臣)는 시장 기능을 저해하는 가장 큰 요소는 시장경제에 대한 정부의 개입 자체라고 지적한다. 공기업은 효율적인 자원 배분을 실행할 유인이 부족하며, 정부 규제 및 우대 정책 또한 시장 기능 저해의 원인이 된다고 설명한다.[66]

코사이 야스시(香西泰)는 시장경제에서 발생하는 경제적 약자 보호를 명분으로 시장에 대한 규제 및 개입이 정당화되는 경우가 많다고 지적한다. 그는 선의의 약자 보호 정책이 오히려 일부 기득권을 보호하여 많은 사람들의 생활을 힘들게 하는 경우가 드물지 않다고 말한다. 시장경제와 규제 및 개입에 의한 불공정의 실태를 제대로 파악하고, 개별적인 불평등보다 일반적인 소득 재분배 정책을 취하는 것이 바람직하다고 주장한다.[50]

7. 2. 공정한 경쟁 환경 조성

경제학자 사와 타카미츠(佐和隆光)는 자유롭고 경쟁적인 시장 경제는 효율적이지만 공정성까지 보장하지 않으며, 공정성 보장은 정부의 역할이라고 지적한다.[63] 나카타니 이와오(中谷巌)는 개인이 옳다고 판단한 결과가 사회 전체적으로 옳지 않은 경우에만 정부가 규제해야 한다고 말한다.[34]밀턴 프리드먼(ミルトン・フリードマン)은 시장 경제가 본래 불안정하여 호황과 불황을 반복하므로 정부 개입으로 경기를 안정시켜야 하지만, 경제의 안정적 성장을 위해서는 정부 개입을 줄여야 한다고 주장한다.[65]

노구치 아키라(野口旭)와 타나카 히데오미(田中秀臣)는 시장 기능을 저해하는 가장 큰 요소는 정부의 시장 개입이며, 공기업은 효율적인 자원 배분을 실행할 유인이 없다고 지적한다. 또한 정부 규제 및 우대 정책 역시 시장 기능 저해의 원인이라고 말한다.[66]

코사이 야스시(香西泰)는 경제적 약자 보호를 명분으로 한 시장 규제와 개입이 정당화되는 경우가 많지만, 선의의 약자 보호 정책이 오히려 기득권을 보호하여 많은 사람들의 생활을 힘들게 하는 일이 드물지 않다고 지적한다. 시장경제와 규제 및 개입에 의한 불공정 실태를 제대로 파악하고, 개별적인 불평등보다 일반적인 소득 재분배 정책을 취하는 것이 바람직하다고 주장한다.[50] 노구치 아키라는 시장 경제의 약육강식 폐해는 정부가 사회보장 및 세이프티넷 확충을 통해 완화할 수 있다고 지적한다.[64]

7. 3. 사회 안전망 제공

사와 타카미츠(佐和隆光)는 자유롭고 경쟁적인 시장 경제는 효율적이지만 공정성까지는 보장하지 않으며, 공정성을 보장하는 것은 정부의 역할이라고 지적한다.[63] 나카타니 이와오(中谷巌)는 개인이 옳다고 판단한 결과 사회 전체적으로 옳지 않은 결과가 발생한 경우에만 정부가 규제를 해야 한다고 말한다.[34]노구치 아키라(野口旭)는 시장 경제가 지닌 ‘약육강식’적인 폐해는 정부가 사회보장의 충실 및 세이프티넷의 확충 등을 통해 어느 정도 완화할 수 있다고 지적한다.[64]

밀턴 프리드먼(ミルトン・フリードマン)은 시장경제는 본래 불안정하며, 방임하면 호황과 불황을 반복하기 때문에 정부가 개입하여 경기를 안정시켜야 한다고 말한다. 그는 세계 대공황도 정부의 경제 운영 실패가 원인이었다고 지적하며, 경제의 안정적인 성장을 위해서는 정부의 개입을 줄여야 한다고 주장한다.[65]

노구치 아키라(野口旭), 타나카 히데오미(田中秀臣)는 시장 기능을 저해하는 최대 요소는 시장경제에 대한 정부의 개입이며, 공기업은 효율적인 자원 배분을 실행할 유인이 부족하다고 지적한다. 또한 정부 규제 및 우대 정책 역시 시장 기능 저해의 근원이라고 말한다.[66]

코사이 야스시(香西泰)는 시장경제에서 발생하는 경제적 약자 보호를 명분으로 시장에 대한 규제 및 개입이 정당화되는 예가 많지만, 선의의 약자 보호 정책이 오히려 기득권을 보호하여 많은 사람들의 생활을 힘들게 하는 일이 드물지 않다고 지적한다. 그는 시장경제와 규제 및 개입에 의한 불공정의 실태를 제대로 파악하고, 개별적인 불평등보다 일반적인 소득 재분배 정책을 취하는 것이 바람직하다고 말한다.[50]

7. 4. 거시 경제 안정화

경제학자 사와 타카미츠(佐和隆光)는 자유롭고 경쟁적인 시장 경제는 효율적이지만 공정성까지는 보장하지 않으며, 공정성을 보장하는 것은 정부의 역할이라고 지적한다.[63] 경제학자 나카타니 이와오(中谷巌)는 개인이 옳다고 판단한 결과가 사회 전체적으로 옳지 않은 결과로 이어질 경우에만 정부가 규제해야 한다고 말한다.[34]노구치 아키라(野口旭)는 시장 경제의 '약육강식'적인 폐해는 정부가 사회보장 및 세이프티넷 확충 등을 통해 어느 정도 완화할 수 있다고 주장한다.[64]

밀턴 프리드먼(ミルトン・フリードマン)은 시장 경제는 본래 불안정하며, 방임하면 호황과 불황을 반복하기 때문에 정부가 개입하여 경기를 안정시켜야 한다고 본다. 그는 세계 대공황도 정부의 경제 운영 실패가 원인이었다고 지적하며, 경제의 안정적인 성장을 위해서는 정부 개입을 줄여야 한다고 강조한다.[65]

노구치 아키라(野口旭)와 타나카 히데오미(田中秀臣)는 시장 기능을 저해하는 가장 큰 요소는 시장경제에 대한 정부의 개입 자체라고 지적한다. 공기업을 예로 들며, 공기업에는 효율적인 자원 배분을 실행할 유인이 없다고 비판한다. 또한 정부 규제 및 우대 정책 역시 시장 기능 저해의 원인이라고 주장한다.[66]

코사이 야스시(香西泰)는 시장경제에서 발생하는 경제적 약자 보호를 명분으로 시장에 대한 규제 및 개입이 정당화되는 경우가 많다고 지적한다. 그는 선의의 약자 보호 정책이 오히려 일부 기득권을 보호하여 많은 사람들의 생활을 힘들게 하는 경우가 드물지 않다고 말한다. 시장경제와 규제 및 개입에 의한 불공정의 실태를 제대로 파악하는 것이 중요하며, 개별적인 불평등보다 일반적인 소득 재분배 정책을 취하는 것이 바람직하다고 주장한다.[50]

8. 시장경제와 민주주의

9. 시장경제와 종교

다양한 철학자와 신학자들은 시장경제를 일신교 종교의 개념과 연결 지었다. 마이클 노박은 자본주의가 가톨릭과 밀접한 관련이 있다고 설명했지만, 막스 베버는 자본주의와 프로테스탄티즘 사이의 연관성을 제시했다.[22] 경제학자 제프리 삭스는 자신의 연구가 유대교의 치유적 특성에서 영감을 받았다고 말했으며, 최고 랍비 색스 경(Lord Sacks)은 현대 자본주의와 유대교의 황금송아지 이미지 사이의 상관관계를 밝혔다.[22]

기독교 신앙에서 해방 신학 운동은 교회를 노동 시장 자본주의에 참여시키는 것을 옹호했다. 많은 사제와 수녀들이 노동 조합에 참여했고, 다른 이들은 빈민가로 이주하여 가난한 사람들과 함께 살았다. 삼위일체는 사회적 평등과 빈곤 퇴치에 대한 요청으로 해석되었다. 그러나 요한 바오로 2세는 해방 신학을 비판하는 데 매우 적극적이었다. 그는 특히 기독교와 마르크스주의의 융합 증가에 대해 우려했다. 그는 해방 신학을 가르치는 가톨릭 기관들을 폐쇄하고 일부 활동가들을 교회에서 해임했다.[23]

E. F. 슈마허(E. F. Schumacher)의 1966년 에세이 "불교 경제학(Buddhist Economics)"에서는 시장 경제에 대한 불교적 접근 방식을 다루었다. 슈마허는 불교 원리를 따르는 시장 경제가 국민의 요구를 더 성공적으로 충족시킬 것이라고 주장했다. 그는 불교 가르침을 준수하는 직업을 추구하는 것의 중요성을 강조했다. 이 에세이는 나중에 클레어 브라운(Clair Brown)이 캘리포니아 대학교 버클리에서 제공하는 강좌의 필독서가 되었다.[24]

10. 대한민국과 시장경제

대한민국은 해방 이후 미국의 영향으로 자본주의 시장 경제 체제를 도입했다. 1960년대부터 박정희 정부의 주도하에 수출 중심의 경제 개발 정책을 추진하여 '한강의 기적'이라 불리는 고도성장을 이루었다. 1997년 외환 위기 이후, 국제통화기금(IMF)의 권고에 따라 신자유주의적 경제 개혁을 단행하여 시장 개방과 규제 완화를 추진했다. 2000년대 이후, 김대중, 노무현 정부는 시장경제의 틀 안에서 복지 확대와 분배 개선을 위한 정책을 추진했다. 하지만, 재벌 중심의 경제 구조, 높은 가계 부채, 청년 실업, 양극화 심화 등 여러 문제점에 직면해 있다. 더불어민주당을 비롯한 진보 진영에서는 소득 주도 성장, 혁신 성장, 공정 경제 등 시장경제의 문제점을 보완하기 위한 정책들을 제시하고 있다.

10. 1. 한국의 시장경제 역사

대한민국은 해방 이후 미국의 영향으로 자본주의 시장 경제 체제를 도입했다. 1960년대부터 박정희 정부의 주도하에 수출 중심의 경제 개발 정책을 추진하여 '한강의 기적'이라 불리는 고도성장을 이루었다. 1997년 외환 위기 이후, 국제통화기금(IMF)의 권고에 따라 신자유주의적 경제 개혁을 단행하여 시장 개방과 규제 완화를 추진했다. 2000년대 이후, 김대중, 노무현 정부는 시장경제의 틀 안에서 복지 확대와 분배 개선을 위한 정책을 추진했다.10. 2. 한국 시장경제의 특징과 문제점

10. 3. 한국 시장경제의 미래와 과제

참조

[1]

서적

Comparing Economic Systems in the Twenty-First Century

George Hoffman

[2]

서적

The Future of the Market: An Essay on the Regulation of Money and Nature After the Collapse of "Actually Existing Socialism

https://archive.org/[...]

Verso

[3]

서적

Comparative Economic Transformations: Mainland China, Hungary, the Soviet Union, and Taiwan

Stanford University Press

[4]

서적

The Future of the Market: An Essay on the Regulation of Money and Nature After the Collapse of "Actually Existing Socialism

https://archive.org/[...]

Verso

[5]

서적

Macroeconomics for Today

West Publishing

[6]

웹사이트

A Glossary of Political Economy Terms, Market economy

https://web.archive.[...]

Auburn University

2012-12-28

[7]

서적

Markets in the name of Socialism: The Left-Wing origins of Neoliberalism

Stanford University Press

[8]

웹사이트

Supply and Demand: Why Markets Tick

https://www.imf.org/[...]

2024-09-22

[9]

서적

Markets Not Capitalism: Individualist Anarchism Against Bosses, Inequality, Corporate Power, and Structural Poverty

Minor Compositions/Autonomedia

[10]

서적

Markets Not Capitalism: Individualist Anarchism Against Bosses, Inequality, Corporate Power, and Structural Poverty

Minor Compositions/Autonomedia

[11]

웹사이트

Socialism: A Perfectly Good Word Rehabilitated

http://c4ss.org/cont[...]

[12]

웹사이트

Brief Introduction To Left-Wing Laissez Faire Economic Theory: Part One

http://c4ss.org/cont[...]

[13]

웹사이트

Brief Introduction To Left-Wing Laissez Faire Economic Theory: Part Two

https://c4ss.org/con[...]

[14]

웹사이트

The surprising ingredients of Swedish success – free markets and social cohesion

http://www.iea.org.u[...]

Institute of Economic Affairs

2013-06-25

[15]

웹사이트

Anglo-Saxon capitalism

http://www.businessd[...]

[16]

웹사이트

Eintrag: keyword "social market economy" = Soziale Marktwirtschaft

http://www.bpb.de/po[...]

Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus

[17]

웹사이트

Eintrag: keyword "social market economy" = Soziale Marktwirtschaft

http://www.bpb.de/na[...]

Bundeszentrale für politische Bildung

[18]

서적

Comparing Economic Systems in the Twenty-First Century

[19]

논문

Social Dividend versus Basic Income Guarantee in Market Socialism

[20]

웹사이트

Cooperative Economics: An Interview with Jaroslav Vanek

http://www.ru.org/in[...]

2011-03-17

[21]

서적

Against the Market: Political Economy, Market Socialism and the Marxist Critique

Verso

[22]

웹사이트

Rediscovering Religious Values in the Market Economy

https://www.huffingt[...]

2012-02-11

[23]

웹사이트

Liberation theology

http://www.bbc.co.uk[...]

2011-07-18

[24]

웹사이트

Buddhist economics: oxymoron or idea whose time has come?

http://news.berkeley[...]

2014-03-13

[25]

서적

Reader's Guide to the Social Sciences

Routledge

[26]

논문

Bankruptcy risk model and empirical tests

2010-10-26

[27]

뉴스

A Comparison of Economic Democracy and Participatory Economics

https://web.archive.[...]

2005-05-04

[28]

서적

Against the Market: Political Economy, Market Socialism and the Marxist Critique

Verso

[29]

논문

How does the U.S. natural gas market react to demand and supply shocks in the crude oil market?

https://www.scienced[...]

2017-03-01

[30]

논문

Simulations of Supply and Demand Forecasting in A Market Economy

http://www.revistage[...]

2021-07-10

[31]

논문

Labor Law and Environmental Sustainability

https://heinonline.o[...]

"2018-2019"

[32]

논문

Why Do Consumers Make Green Purchase Decisions? Insights from a Systematic Review

"2020-01"

[33]

서적

日本の経済

ナツメ社

[34]

서적

痛快!経済学

集英社

[35]

서적

はじめての経済学〈上〉

日本経済新聞出版社

[36]

텍스트

[37]

웹사이트

官業の民間開放をビジネスチャンスに

http://www.attax.co.[...]

アタックスグループ

[38]

웹사이트

学会HP

http://jsmd.jp/

日本商業学会

2019-07-00

[39]

서적

競争と公平感-市場経済の本当のメリット

中央公論新社

2010

[40]

서적

経済学を学ぶ

筑摩書房

1994

[41]

서적

経済学を学ぶ

筑摩書房

1994

[42]

서적

マクロ経済学を学ぶ

筑摩書房

1996

[43]

서적

構造改革論の誤解

東洋経済新報社

2001

[44]

서적

本当の経済の話をしよう

筑摩書房

2012

[45]

서적

ランチタイムの経済学-日常生活の謎をやさしく解き明かす

日本経済新聞社

2004

[46]

서적

ランチタイムの経済学-日常生活の謎をやさしく解き明かす

日本経済新聞社

2004

[47]

서적

高校生のための経済学入門

筑摩書房

2002

[48]

서적

日常の疑問を経済学で考える

日本経済新聞社

2013

[49]

서적

やさしい経済学

日本経済新聞社

2001

[50]

서적

やさしい経済学

日本経済新聞社

2001

[51]

서적

経済学的思考のすすめ

筑摩書房

2011

[52]

서적

日本の経済-歴史・現状・論点

中央公論新社

2007

[53]

서적

日本の経済-歴史・現状・論点

中央公論新社

2007

[54]

서적

ゼロからわかる経済の基礎

講談社

2002

[55]

서적

不謹慎な経済学

講談社

2008

[56]

서적

ゼロからわかる経済の基礎

講談社

2002

[57]

서적

ゼロからわかる経済の基礎

講談社

2002

[58]

서적

グローバル恐慌の真相

[59]

서적

グローバル恐慌の真相

[60]

서적

競争と公平感-市場経済の本当のメリット

中央公論新社

2010

[61]

서적

競争と公平感-市場経済の本当のメリット

中央公論新社

2010

[62]

서적

やさしい経済学

日本経済新聞社

2001

[63]

서적

世界を変えた経済学の名著

日本経済新聞社

2013

[64]

서적

グローバル経済を学ぶ

筑摩書房

[65]

서적

経済古典は役に立つ

光文社

2010

[66]

서적

構造改革論の誤解

東洋経済新報社

2001

[67]

서적

朝日おとなの学びなおし 経済学 課題解明の経済学史

朝日新聞出版

2012

[68]

웹사이트

市場と経済発展―途上国の貧困削減に向けて

https://www.rieti.go[...]

2006-09-12

[69]

웹사이트

市場経済と民主主義の間の緊張感の高まり

http://www.nira.or.j[...]

2013-05-00

[70]

서적

スッキリ!日本経済入門-現代社会を読み解く15の法則

日本経済新聞社

2003

[71]

웹사이트

就職氷河期の閉塞感は、市場競争に対する支持を失うという意味で非常に大きな問題点をはらんでいる--大竹文雄・大阪大学教授

https://toyokeizai.n[...]

2011-08-16

[72]

서적

グローバル恐慌の真相

[73]

서적

グローバル恐慌の真相

[74]

서적

グローバル恐慌の真相

[75]

서적

グローバル恐慌の真相

[76]

서적

グローバル恐慌の真相

[77]

서적

マクロ経済学を学ぶ

筑摩書房

1996

[78]

서적

ベン・バーナンキ 世界経済の新皇帝

講談社

2006

[79]

서적

本当の経済の話をしよう

筑摩書房

2012

[80]

서적

競争と公平感-市場経済の本当のメリット

中央公論新社

2010

[81]

서적

高校生のための経済学入門

筑摩書房

2002

[82]

서적

経済古典は役に立つ

光文社

2010

[83]

서적

痛快!経済学

集英社

2002

[84]

서적

経済古典は役に立つ

光文社

2010

[85]

웹사이트

インフレが日本を救う 消費増税先送りで、アベノミクスは復活する

https://toyokeizai.n[...]

2014-09-08

[86]

서적

The Future of the Market: An Essay on the Regulation of Money and Nature After the Collapse of "Actually Existing Socialism

Verso

1993

[87]

서적

Macroeconomics for Today

West Publishing

[88]

서적

Environmental Science: Systems and Solutions

Jones and Bartlett Publishers

2003

[89]

서적

내 옆의 선생님 완자: 중등 사회 3

비유와 상징

[90]

서적

블라디보스토크의 해운대행 버스

교보문고

2011

[91]

서적

중학교 사회 3

(주) 도서 출판사

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com