삼국유사

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

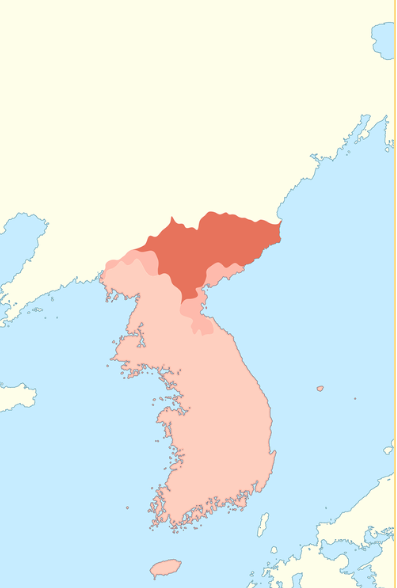

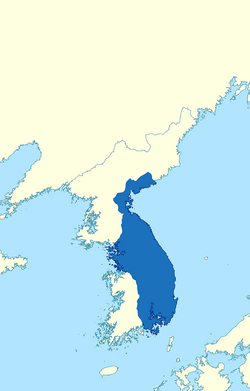

《삼국유사》는 삼국 시대와 가락국의 역사, 신화, 전설, 불교 관련 기록 등을 담은 고려 시대의 역사서이다. 총 5권 9편으로 구성되어 있으며, 왕력, 기이, 흥법, 탑상, 의해, 신주, 감통, 피은, 효선 등의 주제를 다룬다. 특히 단군 신화를 비롯한 고조선 관련 기록과 향가 14수가 수록되어 국어국문학 연구에 중요한 자료로 평가받는다. 《삼국사기》와 함께 고대사 연구의 중요한 자료이며, 다양한 간본이 존재한다. 불교적 관점에서 신라를 중심으로 서술되었으며, 한국 불교 전통에 큰 영향을 미쳤다.

더 읽어볼만한 페이지

- 해제된 부산광역시의 유형문화재 - 김윤겸 필 영남기행화첩

김윤겸 필 영남기행화첩은 김윤겸이 1770년 영남 지역을 유람하며 그린 14점의 화첩으로, 당시 영남 지방의 풍경을 생생하게 담아낸 회화사적, 문화사적 가치가 큰 보물이다. - 부산광역시의 보물 - 백자 항아리

백자 항아리는 조선 17~18세기 관요에서 제작된 높이 52.6cm의 대형 입호로, 담청백색 유약과 자연스러운 형태를 갖추어 조선시대 도자사 대표작으로 평가받아 보물 제2064호로 지정되었다. - 부산광역시의 보물 - 부산 국청사 청동북

부산 국청사 청동북은 1667년 제작된 조선 후기 금고로, 경주부 남쪽 연화산 장천사에서 만들어졌으며, 시주, 제작자 등의 정보가 명문에 새겨져 조선시대 금고 연구에 중요한 자료이다. - 13세기 역사책 - 제왕운기

《제왕운기》는 고려 후기 이승휴가 지은 역사서로, 상권은 중국, 하권은 한국 역사를 시로 읊었으며, 단군을 한민족의 시조로, 발해를 한국사로 인식하여 민족의식과 자주성을 강조했다. - 13세기 역사책 - 헤이케모노가타리

헤이케모노가타리는 12세기 말 겐페이 전쟁을 배경으로 다이라 씨의 흥망성쇠를 그린 군담 소설이며, 불교의 무상함과 사무라이 정신을 주제로 다양한 예술 분야에 영향을 미친 구전 서사시이다.

2. 구성

전체 5권으로 이루어져 있으며, 5권 내에 다시 9편으로 나뉘어 있다. 권수는 편목의 유형에 따라 구분한 것이 아니라 분량에 따라 편의적으로 구분한 것이다. 제일(第一)이 붙어 있는 것이 왕력과 기이 두 편이다.

- 제1권: 왕력·기이

- 제2권: 기이

- 제3권: 흥법·탑상

- 제4권: 의해

- 제5권: 신주·감통·피은·효선

전 5권 9편으로 구성되며,

- 제1권의 「왕력」은 신라, 고구려, 백제, 가락국의 왕조와 연표를 기록하고, 「기이」는 단군조선에서 시작되는 여러 나라의 흥망과 신라 각 왕의 일화를 기록한다.

- 제2권은 전권의 기이에 이어 신라 말기의 김부대왕(경순왕) 이후 백제, 후백제, 가락국에 대해 기록한다.

- 제3권 이후는 불교사 관련 내용이며, 「흥법」「탑상」은 신라를 중심으로 한 불교 수용의 사실, 「의해」는 고승과 율사의 전기, 「신주」는 밀교의 신승의 사적, 「감통」은 수행 끝에 얻은 신의 감응, 「효선」은 불법에 따른 효행과 응보의 미담을 각각 기록한다.[5]

2. 1. 권1

『삼국유사』는 총 5권 2책으로 구성되어 있으며, 권(卷) 외에 왕력(王歷), 기이(紀異), 흥법(興法), 탑상(塔像), 의해(義解), 신주(神呪), 감통(感通), 괴운(怪雲), 효선(孝善) 등 9편으로 이루어져 있다.[5]

제1권의 「왕력」은 신라, 고구려, 백제, 가락국의 왕조와 연표를 기록하고, 「기이」는 단군조선에서 시작되는 여러 나라의 흥망과 신라 각 왕의 일화를 기록한다.[5]

2. 2. 권2

『삼국유사』 권2는 기이 제2편으로, 통일신라에 대한 내용을 담고 있다.[5] 앞선 권1 기이편에 이어 경순왕 이후 백제, 후백제, 가락국에 대해 기록한다.[5]

2. 3. 권3

권3은 흥법(興法)과 탑상(塔像)으로 구성되어 있다.[5] 흥법은 삼국시대 불교의 전래와 발전에 대한 내용이고, 탑상은 탑과 불상에 관한 내용이다.

제3권의 「법흥」과 「탑상」은 신라를 중심으로 한 불교 수용의 사실을 기록하고 있다.[5]

2. 4. 권4

『삼국유사』는 총 5권 2책으로 구성되어 있으며, 권(卷) 외에 왕력(王歷), 기이(紀異), 흥법(興法), 탑상(塔像), 의해(義解), 신주(神呪), 감통(感通), 괴운(怪雲), 효선(孝善) 등 9편으로 이루어져 있다.[5]

제4권 「의해」는 신라를 중심으로 고승과 율사의 전기를 기록하고 있다.

2. 5. 권5

『삼국유사』 권5는 신주(神呪), 감통(感通), 피은(避隱), 효선(孝善) 편으로 구성되어 있다.[5] 신주는 신라 시대 밀교를 통해 일어난 기적에 관한 이야기들을 담고 있으며, 감통은 정성과 관련된 이야기, 피은은 고독한 영웅들의 전설, 효선은 효성과 불교적 미덕에 관한 설화를 담고 있다.[5]

삼국사기와 더불어 삼국과 가락국(가야)의 왕대와 연대, 고조선 이하 여러 고대 국가의 흥망·신화·전설·신앙 및 역사, 불교에 관한 기록, 고승들에 대한 설화, 밀교 승려들에 대한 행적, 고승들의 행정, 효행을 남긴 사람들의 이야기 등이 수록되어 있다. 삼국유사에 실려있는 모든 설화는 삼국 시대의 것이지만, 유동하던 이야기가 고려 시대에 와서 문자로 정착된 것이다. 따라서 흘러 다니던 설화의 내용이 일연이라는 개인에 의해 작품화된 셈이므로 고려의 설화문학으로 취급될 수 있다.[28] 주로 신라와 불교를 중심으로 편찬되어 있다. 고대사 연구에서 《삼국사기》와 더불어 쌍벽을 이루고 있다. 특히 단군 신화를 비롯하여 이두로 쓰인 향가 14수가 기록되어 있어 국어 국문학 연구에 좋은 자료가 된다. 향가의 경우 삼국유사를 제외하면 《균여전》에만 11수가 수록되어 있을 뿐, 다른 전적에는 전혀 전하지 않기 때문에 특별히 중요한 사서로 취급된다.[29] 또한 《제왕운기》와 더불어 단군 신화를 전하는 유일한 기록으로 고려 후기, 대몽항쟁 과정에서 급부상한 단군 신앙과 동족 의식을 반영한다.[30]

「신주」는 밀교 신승의 사적을, 「감통」은 수행 끝에 얻은 신의 감응을, 「효선」은 불법에 따른 효행과 응보의 미담을 각각 기록한다.

3. 내용

=== 고조선 관련 기록 ===

《삼국유사》 권제2 기이제1 고조선조는 삼국유사의 첫머리이자 단군 관계 사료로써는 현존하는 가장 오래된 기록이며, 해당 조에서는 위서와 고기, 당배구전, 통전의 4개 문헌을 인용하고 있다.[31] 이 가운데 확인 가능한 것은 신당서 권100 열전제25 배구이다.[31] 단군 신화 기록은 서두에 "위서에 이르기를"(魏書云)이라고 적고 "지금으로부터 2천 년 전에 단군왕검이라는 자가 있어서 아사달에 나라를 세우고 이름을 조선이라 하였으니, 고(高)와 같은 시기였다"라고 기록하였다.[31] 그런데 현존하는 《위서》에는 이러한 기록이 보이지 않아, 일제 시대 일본인 연구자들은 단군신화 자체를 일연의 위조로 보았다.[32]

1946년 정인보는 《조선사연구(상)》에서 《삼국유사》에는 위지와 후위서라는 별도의 전거가 분명히 있으므로, 삼국유사에서 언급된 위서는 왕침이 지은 위서일 것이라고 추정하였다.[33] 정인보의 이 설은 이후 북한 학계에서 주목되어 주류 학설이 되었다. 1954년 최남선은 《증보 삼국유사》 해제에서 삼국유사 고조선조의 위서에 대해 탁발위(북위)의 위서(후위서), 조위의 위서(위지), 내지는 지나(중국) 문적의 범칭일 가능성을 차례로 거론하며[34] "이미 실물이 없고 증빙 또한 없는 상황에서 지단하기는 곤란하다"며 유보적인 입장을 표명하였다.

1930년대 이후 한국 학자들은 《삼국유사》 고조선조에 대한 긍정적인 입장에서 연구를 행했다. 《삼국유사》가 언급한 위서에 대한 연구는 크게 일서설과 의탁설이 있다.[36] 일연이 《삼국유사》 고조선조를 저술하는 과정에서 해당 서적의 이름을 헷갈렸거나 후대의 전승과정에서 서적의 이름이 잘못 표기되었을 가능성이 제기된다. 의탁설은 일연이 단군 전승의 신빙성을 높이기 위해서 《위서》라는 공신력 있는 서적의 이름을 의탁했다는 것이다.[37] 박대재는 2001년 '삼국유사 고조선조 인용 위서론'에서 삼국유사가 인용한 《위서》는 북제의 위수가 지은 '후위서(後魏書)'라 불리는 《위서》이고 본래 위수가 편찬했던 대로의 《위서》가 아니라 북송 시대의 교감본이며, 《위서》의 복잡한 개수, 교감 과정이나 《삼국유사》 속의 다른 '위서' 인용 부분 및 일본측에 남아 있는 《한원》의 《위서》 인용 부분에도 현존 《위서》에는 등장하지 않는 부분이 존재하고 있음을 고려할 때 북송 교감본 《위서》와 그 이전 고본 《위서》 사이에는 내용상 상당한 출입이 있었을 것이라고 보았다.[38]

=== 진지왕 관련 기록 ===

신라의 진지왕은 재위 4년만에 사망하고 진평왕이 뒤를 이었다고 삼국사기는 적고 있지만, 삼국유사는 진지왕이 황음무도한 정사를 펴다 국인에 의해서 폐위되고 얼마 되지 않아 사망하였다고 기술하였다.

3. 1. 고조선 관련 기록

《삼국유사》 권제2 기이제1 고조선조는 삼국유사의 첫머리이자 단군 관계 사료로써는 현존하는 가장 오래된 기록이며, 해당 조에서는 위서와 고기, 당배구전, 통전의 4개 문헌을 인용하고 있다.[31] 이 가운데 확인 가능한 것은 신당서 권100 열전제25 배구이다.[31] 단군 신화 기록은 서두에 "위서에 이르기를"(魏書云)이라고 적고 "지금으로부터 2천 년 전에 단군왕검이라는 자가 있어서 아사달에 나라를 세우고 이름을 조선이라 하였으니, 고(高)와 같은 시기였다"라고 기록하였다.[31] 그런데 현존하는 《위서》에는 이러한 기록이 보이지 않아, 일제 시대 일본인 연구자들은 단군신화 자체를 일연의 위조로 보았다.[32]

1946년 정인보는 《조선사연구(상)》에서 《삼국유사》에는 위지와 후위서라는 별도의 전거가 분명히 있으므로, 삼국유사에서 언급된 위서는 왕침이 지은 위서일 것이라고 추정하였다.[33] 정인보의 이 설은 이후 북한 학계에서 주목되어 주류 학설이 되었다. 1954년 최남선은 《증보 삼국유사》 해제에서 삼국유사 고조선조의 위서에 대해 탁발위(북위)의 위서(후위서), 조위의 위서(위지), 내지는 지나(중국) 문적의 범칭일 가능성을 차례로 거론하며[34] "이미 실물이 없고 증빙 또한 없는 상황에서 지단하기는 곤란하다"며 유보적인 입장을 표명하였다.

1930년대 이후 한국 학자들은 《삼국유사》 고조선조에 대한 긍정적인 입장에서 연구를 행했다. 《삼국유사》가 언급한 위서에 대한 연구는 크게 일서설과 의탁설이 있다.[36] 일연이 《삼국유사》 고조선조를 저술하는 과정에서 해당 서적의 이름을 헷갈렸거나 후대의 전승과정에서 서적의 이름이 잘못 표기되었을 가능성이 제기된다. 의탁설은 일연이 단군 전승의 신빙성을 높이기 위해서 《위서》라는 공신력 있는 서적의 이름을 의탁했다는 것이다.[37] 박대재는 2001년 '삼국유사 고조선조 인용 위서론'에서 삼국유사가 인용한 《위서》는 북제의 위수가 지은 '후위서(後魏書)'라 불리는 《위서》이고 본래 위수가 편찬했던 대로의 《위서》가 아니라 북송 시대의 교감본이며, 《위서》의 복잡한 개수, 교감 과정이나 《삼국유사》 속의 다른 '위서' 인용 부분 및 일본측에 남아 있는 《한원》의 《위서》 인용 부분에도 현존 《위서》에는 등장하지 않는 부분이 존재하고 있음을 고려할 때 북송 교감본 《위서》와 그 이전 고본 《위서》 사이에는 내용상 상당한 출입이 있었을 것이라고 보았다.[38]

3. 2. 진지왕 관련 기록

신라의 진지왕은 재위 4년만에 사망하고 진평왕이 뒤를 이었다고 삼국사기는 적고 있지만, 삼국유사는 진지왕이 황음무도한 정사를 펴다 국인에 의해서 폐위되고 얼마 되지 않아 사망하였다고 기술하였다.

4. 간본

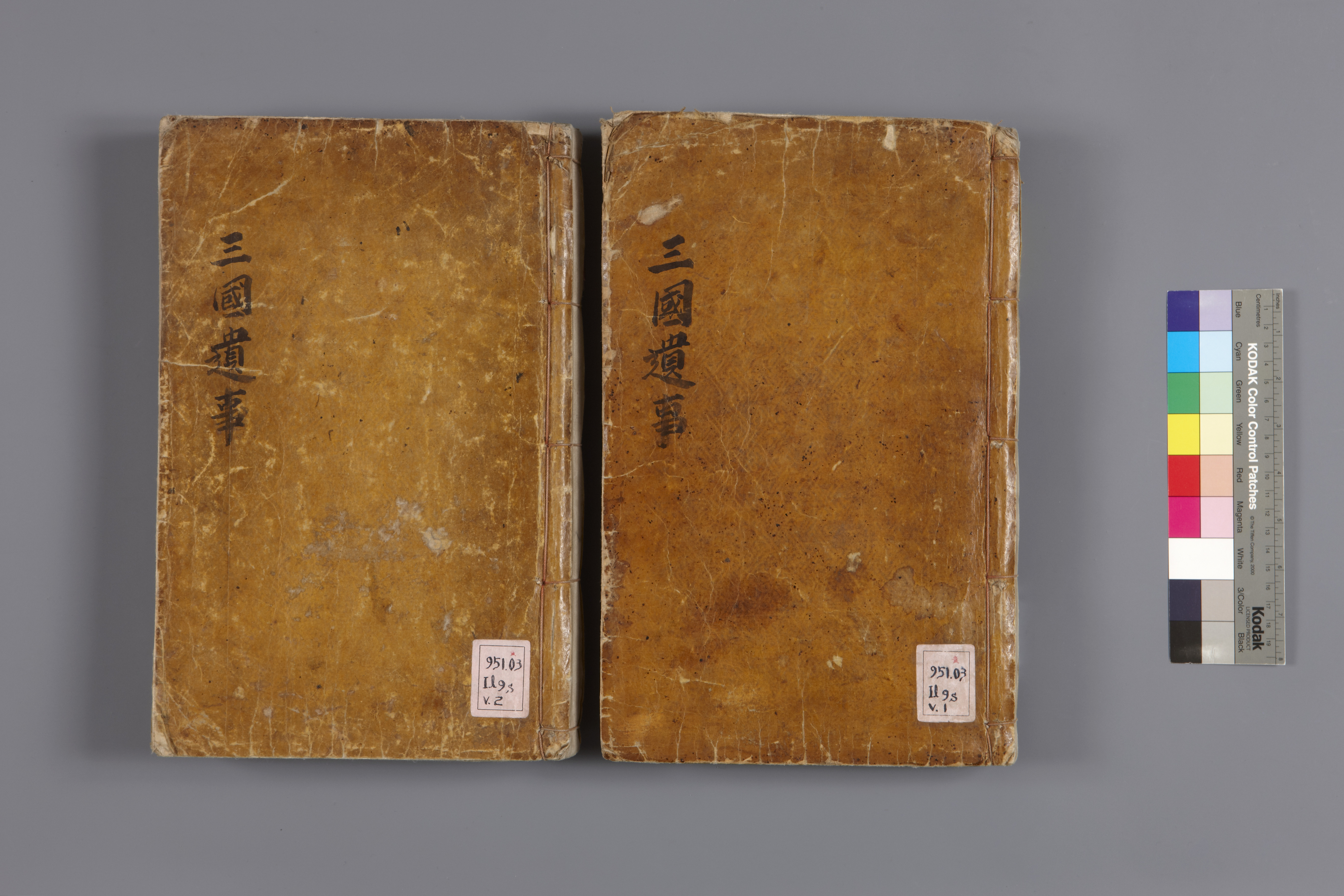

고려 시대에 간행된 삼국유사의 원본은 현재 전해지지 않으며, 조선조 이후의 것이다. 조선 시대의 간행본은 크게 조선 초기에 간행된 판본(선초본)과 조선 중기 이후에 간행된 판본으로 나뉜다.

규장각한국학연구원이 소장하고 있는 책은 『삼국유사』의 가장 오래된 판본으로 알려져 있으며, 1512년(중종 7년) 경주에서 간행된 『삼국유사』 중에서 유일하게 페이지가 누락되지 않은 완전한 책이다.[11] 학계에서는 이 판본을 연구에 가장 많이 활용한다.

부산의 범어사에 소장되어 있는 범어사 소장본 삼국유사(국보 제306-4호)는 4권과 5권으로 구성된 단행본으로, 1권부터 3권까지는 포함되어 있지 않다.[11] 이 사본 외에도 두 개의 목판본 삼국유사가 추가로 발굴되어 국보 제306호와 제306-3호로 지정되었다. 이 판본은 불완전한 세트이지만, 연구자들은 그 가치를 매우 높게 평가한다. 1934년에 목판으로 새겨진 최초의 삼국유사 인쇄본이기 때문이다. 이 판본은 1512년(중종 7년) 간행본에 누락된 글자와 오류를 포함하여, 다른 사본에는 없는 28, 29, 30장을 포함할 수 있는 유일한 자료이므로, 원본 목판본 삼국유사 복원에 중요한 사본으로서 역사적, 학술적 측면에서 모두 의미가 있다. 또한, 글씨체, 크기, 줄 간격 등에서 1512년 간행본과 밀접한 관련이 있는 것으로 확인되어, 조선 시대에도 서지학적 연구의 중요성이 인정되었음을 보여준다. 더 나아가, 본문에 사용된 한자의 해독을 한글로 표기한 정보를 담고 있어 한국 고대어 연구자들에게도 활용 가능한 자료이다. 2020년 8월 27일 대한민국 국보로 지정되었다.

이 책에는 『삼국유사』 3권~5권이 수록되어 있다. 3권의 앞부분 10쪽과 5권의 18쪽부터 31쪽까지(총 23쪽)가 누락되어 있다. 표지는 복원되었으며, 제목 페이지에는 붉은 실로 꿰맨 다섯 개의 구멍이 있다. 최남선이 소장했던 이 책은 나중에 서울의 고려대학교에 기증되었다. 이 책은 조선 중종 7년(1512년) 경주에서 간행된 판본으로, 최근 학계에서 가장 많이 활용되는 판본이다. “이 책은 현존하는 정덕본(임신본) 『삼국유사』 중 비교적 이른 시기에 간행된 사본에 속하며, 정덕본(임신본)의 서지학적 가치를 지닌다.”[11] 또한, 한자에 훈이 붙어 있는 유일한 정덕본(임신본) 사본이다.

정구본(鄭丘本) 『삼국유사』는 권2만 남아 있는 유일한 사본이다. 이 사본은 49면 중 4장(17-20면)이 보수되었으며, 표지는 5침 붉은 실로 만자(卍字) 무늬를 수놓아 복원되었고, 제본 상태는 양호하다.

앞 표지 중앙에는 먹으로 “황마정양월매득 니산남씨가장(黃麻井陽月梅得 尼山南氏家藏)”이라는 글씨가 쓰여 있다. 또한, 뒷표지 중앙의 “니산장(尼山莊)”이라는 글씨는 60갑자(Sexagenary Cycle) 55년 2월에 남씨 성을 가진 사람이 구입하여 소장했음을 나타낸다. 구조적으로는 정덕본(鄭德本)에 비해 49면 중 24면이 1cm 이상 길이가 더 길다. 내용 면에서는 고려 왕들의 이름을 피해 기록한 문체로 보아 조선 전기에 간행된 것으로 추정되며, 1512년(중종 7년) 경주에서 간행된 정덕본과 비교하여 오류를 바로잡을 수 있는 중요한 자료가 된다.

국보 제306-3호로 지정된 이 『삼국유사』는 조선 초기의 판본이다. 역서(曆書)와 함께 신라, 고구려, 백제, 가야, 통일신라, 후고구려(고려 포함), 후백제의 간략한 연대기가 수록되어 있으며, 고조선부터 삼국시대 말기까지의 신화적 사건들(역사·문화적 사실)에 대한 기록을 담고 있다. 총 5권 중 3권과 5권이 누락되었으나, 조선 초기의 책으로서 훼손 없이 완전한 형태를 유지하고 있다는 점에서 가치가 크다. 또한, 중종 7년(1512) 간행본 『삼국유사』 중 판독이 어려운 글자를 보완하고, 현재 전하지 않는 인용 문헌을 확인할 수 있다는 점에서 중요한 의미를 지닌다.

이 책은 삼국유사 3권에서 5권까지를 묶은 3권짜리 책이다. 표지에는 큰 글씨로 '삼국유사'라고 쓰여 있으며, 책의 푸른 비단 표지에는 작은 글씨로 '석주'라고 적혀 있다. 책의 손상되거나 누락된 부분은 모두 수리되어 원래 내용과 일치하도록 복원되었다. 총 107쪽으로 구성되어 있으며, 3권은 50쪽(처음 6쪽 누락), 4권은 31쪽, 5권은 26쪽(마지막 4쪽 누락)이다. 한편, 조선 초기의 많은 책들은 고려 왕들의 이름, 예를 들어 태조의 아버지 용(龍)이나 혜종의 이름 무(武) 등을 다른 글자로 바꾸어 존칭하는 삼가(三加)의 대상이 되지 않았을 가능성이 높습니다. 내용 면에서 정덕본(正德本) 등 다른 삼국유사들과 많은 차이점을 보입니다. 이 책은 조선 초기(14세기 후반)에 간행된, 조선 중종 7년(1512) 이전의 가장 오래된 사본으로, 조선 초기 간행본의 오류를 바로잡는 데 귀중한 자료이며, 서지학적으로도 중요한 의미를 가집니다.

이 판본 중에서는 조선 중종 때 정덕 7년(1512년)에 간행된 소위 정덕본이 가장 우수한 것으로 여겨진다. 18세기 안정복이 이를 필사한 것을 일본에서는 다이쇼 10년(1921년)에 교토제국대학 문학부 총서로 축소 영인했고, 뒤이어 쇼와 3년(1928년)에 금서룡의 교정을 거쳐 조선사학회본으로 활자화되었다. 또한, 같은 영인본은 쇼와 7년(1932년)에 경성(서울특별시)의 고서간행회에서 원寸대로 재영인되었다. 조선사학회의 활자본은 그 후에도 교정이 계속되어 1973년 발행된 제3판이 가장 우수한 텍스트가 되어 있다.

또한, 아마도 임진왜란(1592년) 때 가져온 것으로 추정되는 것이 오와리 도쿠가와가와 도쿄의 칸다가에 각각 전해지고 있다. 이들은 왕력의 서두 두 잎과 여러 곳에서 낙장·결자되었으나, 다른 책으로 보완된 것이 메이지 37년(1904년)에 문과대학사지총서로 간행되었다.

4. 1. 조선 초기 간행본 (선초본)

송은본은 학산본(鶴山本)이라고도 불리며, 송은 이병직(李秉直, 1896-1973)이 소장하던 것을 현재는 그의 손자인 곽영대(郭永大)가 소장하고 있다. 삼국유사 권3, 4, 5를 1책으로 묶은 것으로, 푸른 비단으로 개장(改裝)한 표지에 “三國遺事”라는 큰 글씨의 제첨(題籤)과 “乙亥 昔珠”라는 작은 글씨가 있다. 본문은 배접, 보사(補寫)되어 있으나, 권3 첫 6장과 권5 끝 4장이 없는 잔본이다. 3권은 50장, 4권은 31장, 5권은 26장으로 총 107장이다.형태적으로는 광곽(匡郭)의 길이가 정덕본(正德本)보다 평균 1cm 내외 크고, 변란(邊欄)은 모두 쌍변이다. 정덕본은 쌍변과 단변이 혼재되어 있다. 고려 왕들의 어휘(御諱)에 대한 피휘가 대부분 적용되지 않아 조선 초기 간행본임을 알 수 있다. 내용상 정덕본과 문자 차이가 많다.

이 책은 14세기 말(조선 초)에 간행된 현존하는 가장 빠른 삼국유사 간본으로, 임신년(1512년) 경주에서 간행된 정덕본보다 앞선다. 조선 초기 서지학 연구와 정덕본 삼국유사의 오류(誤謬)를 바로잡는 귀중한 자료이다. 모사된 필사본은 고려대학교 중앙도서관에 소장되어 있다.

범어사본은 삼국유사 권4~5를 1책으로 묶은 것으로, 권4는 31장, 권5는 28장(2장 결락)으로 총 59장이다. 광무 11년(1907년) 오성월(吳腥月)이 입수하여 범어사에 기증했다. 광곽이 정덕본보다 크고 변란은 모두 쌍변이다. 고려 왕들의 어휘(御諱)에 피휘(避諱)가 대부분 적용되지 않아 조선 초기 간행본임을 알 수 있다. 조선 초 판본 중 유일하게 권4에 구결(口訣)로 현토(懸吐)가 되어 있으며, 권5의 27-30장이 있는 유일한 판본이다. 2002년 10월 19일 보물 제419-3호로 지정되었고, 범어사 성보박물관에 소장되어 있다.

파른 손보기 교수의 개인 소장본은 제1책(권1, 2)만 남아 있지만, 현존하는 삼국유사 판본 가운데 가장 오래된 판본(15세기 초)이며 보존 상태도 양호하다. 연세대학교 박물관에 기증되어 보관 중이다.

석남 송석하가 소장했던 왕력과 제1권만 남은 잔본(殘本)은 현재 소장처가 미상이다. 모사 필사본은 고려대 중앙도서관에 소장되어 있다.

조종업(趙鍾業) 소장본은 권2 1책으로, 원본은 도난당했고 복사본이 영인되어 있다. 권2 49장 중 제9장이 결락되어 필사로 보충되었고, 49장 후엽이 결락되었다. 니산본과 비교할 때 결획 부분이 적어 보다 이른 시기의 인출본으로 추정된다.

규장각한국학연구원이 소장하고 있는 책은 『삼국유사』의 가장 오래된 판본으로 알려져 있으며, 1512년(중종 7년) 경주에서 간행된 『삼국유사』 중에서 유일하게 페이지가 누락되지 않은 완전한 책이다.[11]

정구본(鄭丘本) 『삼국유사』는 권2만 남아 있는 유일한 사본이다. 49면 중 4장(17-20면)이 보수되었으며, 표지는 5침 붉은 실로 만자(卍字) 무늬를 수놓아 복원되었고, 제본 상태는 양호하다. 앞 표지 중앙에는 “황마정양월매득 니산남씨가장(黃麻井陽月梅得 尼山南氏家藏)”이라는 묵서가, 뒷표지 중앙에는 “니산장(尼山莊)”이라는 묵서가 있어, 60갑자(Sexagenary Cycle) 55년 2월에 남씨 성을 가진 사람이 구입하여 소장했음을 알 수 있다. 구조적으로는 정덕본(鄭德本)에 비해 49면 중 24면이 1cm 이상 길이가 더 길다. 고려 왕들의 이름을 피해 기록한 문체로 보아 조선 전기에 간행된 것으로 추정되며, 1512년(중종 7년) 경주에서 간행된 정덕본과 비교하여 오류를 바로잡을 수 있는 중요한 자료이다.

국보 제306-3호로 지정된 이 『삼국유사』는 조선 초기의 판본이다. 역서(曆書)와 함께 신라, 고구려, 백제, 가야, 통일신라, 후고구려(고려 포함), 후백제의 간략한 연대기가 수록되어 있으며, 고조선부터 삼국시대 말기까지의 신화적 사건들(역사·문화적 사실)에 대한 기록을 담고 있다. 총 5권 중 3권과 5권이 누락되었으나, 조선 초기의 책으로서 훼손 없이 완전한 형태를 유지하고 있다는 점에서 가치가 크다. 또한, 중종 7년(1512) 간행본 『삼국유사』 중 판독이 어려운 글자를 보완하고, 현재 전하지 않는 인용 문헌을 확인할 수 있다는 점에서 중요한 의미를 지닌다.

4. 2. 조선 중기 이후 간본

1512년(임신년) 조선 중종 7년에 경상감영이 있던 경주에서 부윤 이계복이 삼국사기와 함께 간행한 것을 중종 임신간본(정덕본)이라 부른다.[11] 경주부사 이계복의 발문에 따르면, 경주부에는 삼국본사(삼국사기)와 유사(遺事)의 옛 책판이 있었지만 마멸이 심하여 이계복이 삼국사기와 함께 삼국유사의 초판본 완질을 구하여 성주목사 권주의 도움으로 여러 고을에 나누어 판각하여 모으도록 하였다. 이때 원각 판본 가운데 마멸이 심한 부분은 번각본으로 교체하였는데, 정덕본 가운데는 당시 원각판과 함께 마모된 부분을 교체하여 간행했던 번각판이 섞여있으며, 번각판은 어느 고을에서 새긴 것이냐에 따라서 또 복각과 필서보각을 겸하는 방법이 사용되었던 관계로 그 글씨체가 달라졌다. 전체 책판 290매 중 약 40매는 구판을 그대로 사용했다.중종임신본은 현재 한국에 전하는 삼국유사의 판본으로써 가장 완전한 것으로 평가되고 있지만, 오자와 결자, 탈자가 포함되었고 전도되거나 체제나 협주 방식이 잘못 기재되고 문장이 서로 뒤바뀐 내용이 많으며 같은 중종임신본끼리도 소장본에 따라서 출입이 잦다는 지적이 있다.[11] 이계복이 중간한 책판은 19세기 중반까지 경주부에 보관되었지만 현재는 전하지 않으며, 중종 임신본을 인행한 몇 종의 간행본이 현재 국내외에 전하고 있다.

규장각본은 중종 임신간본 가운데 비교적 일찍 발간된 것이다. 재야서지학자 황의돈 교수 소장을 거쳐 전형필의 소유가 되었고, 전형필은 훗날 이 삼국유사 판본을 서울대에 기증하였다. 왕력과 권제1~권제5까지 5권을 2책으로 묶은 것으로, 현존하는 정덕본 삼국유사 판본 가운데 낙장이 없이 완질이 갖추어져 있으며 다른 임신간본과 비교해 문자의 결락이나 마멸이 가장 적고 인쇄도 선명해 16세기 전기에 인출된 것으로 판단되고 있다. 다만 내용면에서는 중종 임신간본 간행 당시 선초본의 착오를 수정한 것 못지 않게 새로운 오류를 일으킨 것도 적지 않아서 조선 초기 간본과 문자상으로 많은 차이를 보이며, 약간의 가필도 있다. 1975년 한국의 민족문화추진회는 이 규장각본을 반으로 축소 영인하여 한국고전총서1 교감 삼국유사로 출간하였다. 현재 비교적 쉽게 접할 수 있는 판본이다.

만송 김완섭이 소장하던 완본은 가필과 가획이 없어 원형에 가까운 귀중본이다. 고려대 중앙도서관에 소장되어 있으며, 고려대학교 중앙도서관에서 1983년 만송문고본을 축소, 영인하였다.

최남선의 소장이었다가 후에 고려대학교에 기증된 삼국유사 권3~5까지 3권 1책은, 권3의 첫부분 10장, 권5의 18장 후면부터 31장(발문)까지 모두 23장이 결락되었다. 현재 한국 학계에서 가장 널리 이용하고 있는 중종 임신간본 가운데서 규장각본과 함께 비교적 초기에 인출한 선본에 속하며, 정덕본 중에서는 유일하게 구결로 현토되어 있어서 독해에 도움을 준다.

정구본 『삼국유사』는 권2만 남아 있는 유일한 사본으로, 내용 면에서는 고려 왕들의 이름을 피해 기록한 문체로 보아 조선 전기에 간행된 것으로 추정되며, 1512년(중종 7년) 경주에서 간행된 정덕본과 비교하여 오류를 바로잡을 수 있는 중요한 자료가 된다.

국보 제306-3호로 지정된 이 『삼국유사』는 조선 초기의 판본이다. 역서와 함께 신라, 고구려, 백제, 가야, 통일신라, 후고구려(고려 포함), 후백제의 간략한 연대기가 수록되어 있으며, 고조선부터 삼국시대 말기까지의 신화적 사건들에 대한 기록을 담고 있다. 총 5권 중 3권과 5권이 누락되었으나, 조선 초기의 책으로서 훼손 없이 완전한 형태를 유지하고 있다는 점에서 가치가 크다.

이 판본 중에서는 조선 중종 때 정덕 7년(1512년)에 간행된 소위 정덕본이 가장 우수한 것으로 여겨진다.

4. 3. 국외 소장 삼국유사

일본 덴리 대학에는 안정복이 동사강목 편찬 당시 참조한 것으로 알려진 순암수택본 삼국유사와 호사문고(蓬左文庫) 소장본 삼국유사, 간다 집안(神田家) 소장본 삼국유사가 전해지고 있다. 호사문고본과 간다 집안 소장본은 모두 중종 임신간본(정덕본)에 속하며 임진왜란 때 일본으로 반출된 것으로 보이는데, 호사문고 소장본은 도쿠가와 이에야스에게 바쳐져 쇼군 가문이 소장하였으며, 간다 집안 소장본은 우쿠다 히데이에(浮田秀家)가 가져간 것이다. 와타나베 아키라(渡邊彰)가 일본으로 가져간 유점사본 삼국유사의 경우는 고려대 도서관에 보관중인 최남선 소장본(광문회본)과 마찬가지로 3권에서 5권에 이르는 결락본이다.일본 덴리대 소장 순암수택본(順庵手澤本) 삼국유사는 1916년 이마니시 류가 서울의 인사동에서 구입해 소장했던 것으로 이마니시본이라고도 불리며, 이후 덴리대학교 도서관에 기증되어 귀중본으로 소장되어 있다. 5권 완질로 책표지 상단에 '선상공가장서', 하단에 '남부의근추기'라는 장서 도장이 찍혀 있고 조선 중기의 문인 김부의(1525~1582)의 아버지 김연(1487~1544)이 소장했다가 18세기 안정복에게로 건너가게 된 것으로 보인다. 순암수택본은 중종 임신간본이 간행된 해에서 32년 정도 지난 1544년에 간행되었는데, 낙장이 없는 5권의 완질본이기는 하지만 심하게 가필되었거나 윤필된 부분이 많고(특히 왕력편에 상당한 내용이 첨가되었다) 서울대 규장각 소장본이나 고려대 만송문고 소장본에서 결락되었거나 오자 또는 결획된 부분을 첨가하거나 바로잡기도 했지만 규장각본이나 만송문고본에 분명히 같은 글자로 나와 있는 것을 첨가하거나 다른 글자로 고치기도 해서 중종임신간본의 내용을 이해하는데 도움을 주기도 하지만 무리한 경우도 없지 않다. 1926년 순암수택본을 축소, 영인하여 교토제국대학(京都帝國大學) 문학부총서 제6으로 간행하였고, 고전간행회에서 1932년 순암수택본을 원래의 크기로 영인, 한장본 2책으로 간행하였다. 1964년 일본의 가쿠슈인(學習院)대학 동양문화연구소(東洋文化硏究所)에서 고전간행회영인본을 축소, 재영인하기도 하였다.

이 판본 중에서는 조선 중종 때 정덕 7년(1512년)에 간행된 소위 정덕본이 가장 우수한 것으로 여겨진다. 18세기 안정복이 이를 필사한 것을 일본에서는 다이쇼 10년(1921년)에 교토제국대학 문학부 총서로 축소 영인했고, 뒤이어 쇼와 3년(1928년)에 금서룡의 교정을 거쳐 조선사학회본으로 활자화되었다. 또한, 같은 영인본은 쇼와 7년(1932년)에 경성(서울특별시)의 고서간행회에서 원寸대로 재영인되었다. 조선사학회의 활자본은 그 후에도 교정이 계속되어 1973년 발행된 제3판이 가장 우수한 텍스트가 되어 있다.

아마도 임진왜란(1592년) 때 가져온 것으로 추정되는 것이 오와리 도쿠가와가와 도쿄의 칸다가에 각각 전해지고 있다. 이들은 왕력의 서두 두 잎과 여러 곳에서 낙장·결자되었으나, 다른 책으로 보완된 것이 메이지 37년(1904년)에 문과대학사지총서로 간행되었다.

5. 《삼국사기》와의 비교

《삼국사기》가 정사(正史)라면 《삼국유사》는 야사(野史)에 해당하는데, 이는 일연이 《삼국사기》를 “정사”라고 존중하면서 《삼국사기》에 채 실리지 못한 단군조선, 가야, 이서국 등의 기록과 수많은 불교 설화 및 향가를 기록했기 때문이다.[40] 삼국유사는 역사서술의 체재를 삼국사기와 달리한다. 정사인 삼국사기는 기전체로 되어 있으나, 개인의 저술인 삼국유사는 내용별로 편목을 나누어 옛 이야기를 기술하고 있다. 삼국유사의 편목 중에는 중국 고승전의 체제를 방불케 하는 것도 있지만, 탑상조 같은 것은 그 예이다.[40] 삼국사기가 정사로서 기전체의 성질상 기존 사료의 재편성이 주된 작업이었던 것에 반해, 삼국유사는 주제나 사료의 선정이 훨씬 자유로웠다.[40]

시대를 구분하는 방법에서도 차이가 난다. 삼국사기는 상대, 중대, 하대의 3시기로 구분하며, 성골이 아닌 진골이 집권하기 시작한 태종무열왕부터를 중대로 삼았고, 진골과 그 방계왕족간의 왕위다툼이 일어나기 시작한 선덕왕 이후를 하대로 보았다. 반면 삼국유사에서는 상고(上古), 중고(中古), 하고(下古)의 3시기로 구분하며, 불교식 왕명과 중앙관제를 도입하고 체제를 정비하기 시작한 법흥왕을 중고의 시작으로 삼고, 중국식 시호를 받기 시작한 태종무열왕 이후를 하고로 보았다. 현대 역사학자들은 대부분 삼국사기의 3시기 구분법을 중심으로 신라사를 연구하는데, 삼국유사의 상고와 중고가 삼국사기의 상대 안에 포함되므로 상고와 중고를 추가로 구분하여 사용하기도 한다.

『삼국사기』와 『삼국유사』는 한국 역사서로서 중요한 위치를 차지하며, 종종 비교 대상이 된다. 공통점으로는 고구려가 아닌 신라를 조상으로 여긴 고려 시대 학자들에 의해 저술되었다는 점이다.[13] 따라서 두 책 모두 신라의 역사를 강조하는 데 초점을 맞추었다. 그러나 차이점도 존재한다. 첫째, 『삼국유사』의 저자는 독실한 불교 승려였던 반면, 『삼국사기』는 유교적 관료였던 김부식이 저술하여, 독자들은 불교적 또는 유교적 관점에 따라 서로 다른 역사적 관점을 접할 수 있었다.[13]

한국 문화재청에 따르면, "『삼국유사』에는 신라 시대 젊은 병사들에 관한 기록이 다양하게 포함되어 있으며, 이는 『삼국사기』에 기록된 것보다 더 종교적이고 시적이다."[11] 반면, 연구에 따르면 "『삼국사기』는 거의 즉시 당대 가장 권위 있는 역사서 중 하나로 받아들여졌고, 수십 년 안에 중국에서도 읽혔다."[14] 따라서 『삼국유사』가 1세기 후에 쓰였음에도 불구하고, 일연이 『삼국사기』에 상당히 의존했을 것이라고 추측할 수 있다. 더욱이 『삼국유사』에는 『삼국사기』에 없는 역사적 요소들이 포함되어 있다. 반대의 경우도 마찬가지이며, 두 저서는 서로를 보완하는 것으로 여겨진다.[15]

김부식은 역사 서술에 있어 더욱 합리적이고 논리적인 접근 방식을 시도한 반면, 고려 시대의 『삼국유사』의 낭만적인 불교적 접근 방식은 독자들이 미신, 민속, 신화 이야기와 같은 옛 역사 문화를 경험할 수 있게 했다.[3] 두 역사서 모두 종교적 배경에 초점을 맞추고 있다. 『삼국사기』의 이성적인 서술에도 불구하고, 국수주의적 역사가와 학자들은 이를 중국 중심의 유교적 서적으로 간주하며, 고대 전통을 무시하고 사대적인 태도를 심어주었다고 주장한다.[14] 반면, 『삼국유사』의 경우, 대부분의 내용이 불교에 할애되어 있으며, 불교 저자의 영향 아래 한국식으로 편찬되었고, 유교가 나타나는 유일한 경우는 제9권에서 유교적 효도를 불교적 방식으로 표현하는 부분이다.[5] 당연히 『삼국유사』의 내용은 『삼국사기』보다 일연의 불교적 가치관에 더 큰 영향을 받을 수밖에 없었다. 일연의 저술에는 고대 시대의 불교 존재를 보여주기 위해 고고학적 유물 발견을 묘사하는 기이한 이야기 네 편이 포함되어 있는데, 이는 이야기가 전해지는 시대를 반영한다.[16] 통계적으로 보면, 『삼국유사』의 기록은 불교 원리와 다양한 불교 승려를 포함한 불교 이야기로 구성되어 있으며, 전체의 약 49.5%를 차지한다.[5] 사실 전달의 적절성 측면에서, 『삼국유사』는 『삼국사기』에 자세히 묘사된 관료의 토지인 ‘관료구읍’과 식량 생산 토지인 ‘사읍’에 대한 설명 등 상대적으로 불충분한 역사 정보를 전달한다.[17] 그럼에도 불구하고, 『삼국유사』와 『삼국사기』는 오늘날 한국인들에게 미완성된 고대 기록에 대한 상호 보완적인 저술로 간주된다.

6. 역사적 신뢰성

《삼국유사》의 고조선 관련 기록에서 환인(桓因)이 원래 환국(桓國)이었는데 일제에 의해 조작되었다는 재야사학자들의 주장이 있다.[41] 하지만 《제왕운기》, 《세종실록(世宗實錄)》 〈지리지〉, 《단군고기(檀君古記)》, 《단종실록(노산군일기)》 등에서는 ‘환인’ 또는 ‘상제환인’으로 기록되어 있어, 정덕본 이전의 《삼국유사》에도 환인(桓因)으로 기록되어 있음을 알 수 있다.[42] 최남선은 정덕본의 “囯”자가 “因”의 이체자(異體字)인 “口 + 土” 또는 “𡆮”으로 새겨야 하는 것을 잘못 새긴 오자(誤字)임을 고증하였다.[43]

한국 역사 속 여러 왕국의 건국 신화는 대부분 『삼국유사』에 기록되어 있다. 고조선, 위만조선, 부여, 고구려, 백제, 신라, 가야 등 여러 한국 왕국의 전설이 수록되어 있으나, 신화적인 서술 방식 때문에 『삼국유사』의 신뢰성은 의심스럽다.[18]

저자 일연은 중국 불교 문헌, 한국 역사 문헌, 비문 등 다양한 자료에서 나온 원문을 가능한 한 그대로 유지하려고 노력했으며, 불필요한 부분은 생략하거나 여러 표현을 바꿔 전체 이야기에 통합하려고 시도했다.[19] 자료의 질과 양을 중요하게 여기고, "삽입된 본문 주석"을 사용하여 자료를 면밀하게 평가하고, 독자들이 역사에 대한 비교 정보에 접근할 수 있도록 했다.[5] 예를 들어, 책의 서두에 단군 이야기를 기록할 때, 『위서(魏書)』와 『단군세기』 두 자료를 인용했다고 명시했다.[5]

『삼국유사』에 대한 회의적인 시각도 존재한다. 고려 시대에 쓰여진 이 책은 삼국 시대에서 많은 시간이 흐른 뒤에 쓰여졌기 때문에 신라 자체의 세밀한 모습을 정확하게 해석하고 설명하지 못했다. 고구려와 백제에 대한 이야기는 제외되어 있으며, 신라 이야기, 특히 일연의 출생지인 경상도에서 유래한 이야기가 압도적으로 많다.[5] 유교는 불교가 지배적인 『삼국유사』 이야기에서 종속적인 종교로서 간략하게 다루어졌다.[16][5] 또한, 이 책은 사회 계층에 대한 편견 없는 묘사라는 측면에서 상당히 편향되어 있다. 귀족과 상류층 인물이 전체 서술 주인공의 절반 이상을 차지하고, 불교 승려나 비구니와 관련된 인물이 약 25%를, 그리고 일반 백성은 약 8%만을 차지한다.[5]

7. 한국 불교 전통에 미친 영향

삼국유사에 나오는 삼국 시대는 다양한 제도, 가르침, 종교적 실행 및 종교 의식이 시작된 시대이다.[20] 이 이야기들은 서술적이면서도 규범적인데, 그 이유는 한국 불교 전통의 기원이 이 책에 묘사되어 있기 때문에 현재까지 한국 불교 전통의 원천이 되어 왔기 때문이다. 이 책에 언급된 장소들은 현재 대한민국의 중요한 종교적 장소이기도 하다. “삼국유사에 나오는 산의 명명은 한국을 중국과 인도와 연결하고 한국의 실제 불교 성지들을 상징적으로 재현한다.[20]” 삼국유사의 대부분 이야기에는 공통된 토포스가 포함되어 있는데, 그것은 사찰과 불상의 유적이 산과 같은 주요 장소에서 발견되고 드러날 때이다. 이것은 일종의 신현(神現)으로 묘사될 수 있으며, 신라의 주요 종교 장소에는 그러한 장소들이 포함되었다. 삼국유사의 이야기는 여러 산의 정상에서 만 불과 보살이 자신을 변화시켰다고 열거한다. 더욱이 이 이야기는 한국을 불상의 대형 조각상을 건립하기에 세계에서 가장 좋은 업보 조건을 가진 나라로 소개하는데, 불교의 고향인 인도보다 더 적합하다고 한다. 그 산들은 나중에 여러 사찰과 신사를 포함하는 하나의 큰 종교 지역으로 바뀌었다. 각 장소는 특정 불보살에게 봉헌되었고 의례를 행하는 데 사용되었다.[20]

8. 주요 설화

이 글은 지리, 문학, 종교, 예술, 민속뿐 아니라 고대 역사를 포함한 광범위한 주제를 다룬다. 이 이야기들은 몽골 지배 시대 극심한 고통 속에서 고려인들의 삶에서 자연스럽게 나왔으며, 민족적 정체성과 공통 조상의 후손으로서의 정체성을 강화하기 위한 것이었다.[6]

성덕왕 때 강릉태수로 부임한 순정공이 임해정(林海亭)에서 점심을 먹던 중, 순정공의 부인인 수로부인(Lady Suro)이 왕벚꽃(royal azalea)이 만개한 것을 보고 주변 사람들에게 꽃을 꺾어 오라고 했다. 그때 소를 몰고 가던 노인이 부인의 말을 듣고 꽃을 꺾어 주었다.[4] 그런데 갑자기 바다에서 용이 나타나 수로부인을 바다로 끌고 들어갔다. 그러자 갑자기 노인이 나타나 "사람들을 모아 노래를 부르고 지팡이로 강 언덕을 치면 부인을 만날 수 있을 것"이라고 말했다.[4] 순정공은 노인의 말대로 하였고, 용은 정말로 부인을 데리고 나와 그들 앞에 보냈다.[4] 이 이야기는 수로부인의 빼어난 미모에 물속의 영혼들조차도 무심할 수 없었음을 보여준다.

김낭자를 열렬히 숭배하는 한 스님이 관음보살께 그녀와의 사랑을 이루게 해달라고 간절히 빌었다. 그러나 어느 날, 그녀가 결혼했다는 소식을 듣게 되었다.[21] 초신(Choshin)은 관세음보살을 원망하며 잠이 들었지만, 밤에 김낭자가 찾아와 관계를 맺자고 하자 기뻐하며 고향으로 함께 가 40년 이상을 살았다.[21] 그 사이에 다섯 명의 자녀를 두었지만 가난하여 떠돌아다녔다. 15세 된 아이가 명주(현재 강릉) 해현령 고개를 넘다가 굶어 죽었지만 제대로 장례를 치르지 못했다.[13] 김낭자가 "이렇게 비참한 생활을 계속하기보다는 헤어지자"라고 말하자, 초신은 동의하고 자녀들을 서로 나눠 가진 후 길을 나서려는 순간 꿈에서 깨어난다.[21] 꿈속에서 가난하고 궁핍한 비참한 삶을 경험한 후, 그는 인생의 허무함을 깨닫는다.[13]

참조

[1]

웹사이트

삼국유사

https://terms.naver.[...]

2021-06-05

[2]

서적

Myths and legends from Korea : an annotated compendium of ancient and modern materials

http://worldcat.org/[...]

Routledge

2011

[3]

논문

An Outline History of Korean Historiography

http://dx.doi.org/10[...]

1980-01-01

[4]

서적

Early Korean Literature : Selections and Introductions.

http://worldcat.org/[...]

Columbia University Press

2012

[5]

논문

Invading Mongols and the Preservation of Korean Traditions: The Monk Iryŏn and the''Memorabilia of the Three Kingdoms''

http://dx.doi.org/10[...]

2017-02-01

[6]

간행물

Temple of key historic text is to be restored

Bushiness Korea

2001-01-01

[7]

서적

Korean Adoptees and Transnational Adoption

http://dx.doi.org/10[...]

Routledge

2019-03-23

[8]

서적

The Oxford History of Historical Writing: Volume 2: 400-1400

https://books.google[...]

Oxford University Press

2012-10-25

[9]

서적

The Oxford History of Historical Writing: Volume 2: 400-1400

https://books.google[...]

OUP Oxford

2012-10-25

[10]

서적

The Princeton Dictionary of Buddhism

https://books.google[...]

Princeton University Press

2013-11-24

[11]

웹사이트

Samguk Yusa (Memorabilia of the Three Kingdoms) - Heritage Search

http://english.cha.g[...]

Cultural Heritage Administration

[12]

논문

Is the Samgukyusa Reliable? Case Studies from Chinese and Korean Sources

https://www.jstor.or[...]

2006

[13]

서적

An introduction to classical Korean literature : from hyangga to pʻansori

http://worldcat.org/[...]

Routledge

2015

[14]

논문

An Introduction to the "Samguk Sagi"

2004-01-01

[15]

논문

An Outline History of Korean Historiography

1980

[16]

논문

Digging up Buddhism: Tales affirming the antiquity of Buddhism in the Samguk Yusa.

2004-07-31

[17]

논문

Silla Economy and Society

http://dx.doi.org/10[...]

2004-01-01

[18]

서적

The Journal of Korean Studies Vol 11, Number 1 (Fall 2006)

https://books.google[...]

Rowman & Littlefield Publishers

2006-12-28

[19]

논문

Is the ''Samguk yusa'' Reliable? Case Studies from Chinese and Korean Sources

http://dx.doi.org/10[...]

2006-09-01

[20]

웹사이트

The Birth of Korean Buddhist Tradition through Legends of Samguk yusa

http://seed.upol.cz/[...]

Palacký University Olomouc

[21]

논문

The Significance, Various Manifestations and Roles of Kwanŭm Tales as Found in Samguk Yusa

2004

[22]

서적

標準韓国語発音大辞典

語文閣

1999-02-15

[23]

뉴스

「韓國起源論」是這樣來的:從繼承中華到積極脫漢,韓國的千年自我追尋之路

https://www.thenewsl[...]

關鍵評論網

2015-08-24

[24]

논문

大化前代の紀年(三)

https://doi.org/10.3[...]

北海道教育大学

1982-09

[25]

문화재

삼국유사 권3~5 국보 제306호

[26]

웹사이트

삼국유사

https://terms.naver.[...]

[27]

웹인용

‘삼국유사’ 등 기록물 3건, 유네스코 세계기록유산 아태목록 등재

https://news.kbs.co.[...]

2024-07-08

[28]

서적

삼국유사

신원문화사

2002

[29]

서적

삼국유사

신원문화사

2002

[30]

서적

한국중세사학사(Ⅰ)

집문당

1999

[31]

서적

(제목 없음)

[32]

서적

조선고사고, 단군고, 조선고사의 연구

1884, 1929

[33]

서적

삼국유사 고조선조 인용 위서론

한국사연구회

2001

[34]

서적

증보 삼국유사

민중서관

1954

[35]

서적

증보 삼국유사

민중서관

1954

[36]

논문

삼국유사 기이편 고조선조에 인용된 위서에 대하여

대구사학

1977

[37]

논문

삼국유사와 삼국사기:그 시대적 배경과 구성 / 삼국유사와 삼국사기

동북아세아연구회(1982) , 중앙출판(1982)

1980, 1982

[38]

논문

삼국유사 고조선조 인용 위서론

한국사연구회

2001

[39]

서적

도쿠가와가 사랑한 책 (스토리텔링 삼국유사 1)

현암사

2009

[40]

논문

삼국유사의 사학사적 의의

진단학회

1973-12

[41]

서적

군국일본조선강점 삼륙년사

백문당

1965

[42]

서적

삼국유사

한길사

2006

[43]

간행물

조선사편수회사업개요 / 신정 삼국유사 / 異體字字典

http://140.111.1.40/[...]

1938, 1954, 2000

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com