백제

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

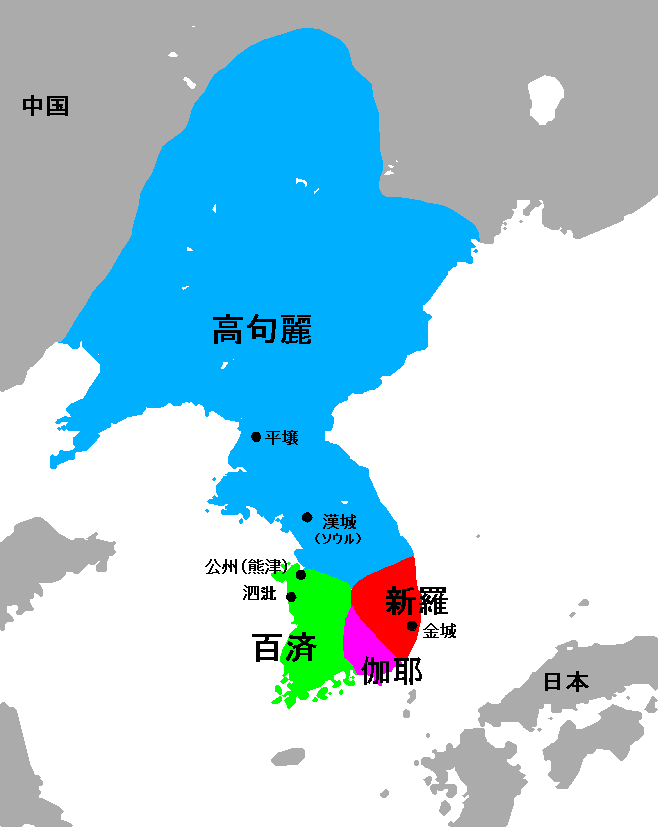

백제는 기원전 18년 온조왕에 의해 건국된 고대 한국의 국가이다. 처음에는 십제(十濟)로 불렸으며, 국호는 백제(百濟), 남부여(南扶餘) 등으로 여러 번 바뀌었다. 한성(서울)을 시작으로 웅진(공주), 사비(부여)로 수도를 옮기며 성장했고, 4세기 근초고왕 시기에 전성기를 맞이하여 고구려와 대립하며 중국, 왜 등 주변국과 활발하게 교류했다. 불교를 수용하고, 문화를 일본에 전파하는 등 동아시아 문화 교류에 큰 영향을 미쳤으나, 660년 신라와 당나라 연합군에 의해 멸망했다. 이후 부흥 운동이 있었지만 실패했고, 백제의 유민들은 일본으로 망명하거나 신라에 흡수되었다.

더 읽어볼만한 페이지

- 충청도의 역사 - 마한

마한은 기원전 3세기부터 5세기까지 한반도 서남부에 존재했던 소국 연맹으로, 농업 기반의 독자적인 문화를 발전시키다 백제에 병합되었다.

2. 국호

기록상 백제는 나라 이름을 몇 차례 바꾸었다. 삼국사기에 처음 나오는 백제의 국호는 십제(十濟)이다. 그러다 온조왕이 형인 비류가 다스리던 백성을 합쳐 더 큰 나라를 만들 때 비류의 백성들이 모두 즐거워하여 나라 이름을 백제(百濟)로 고쳤다는 설명이 있다. 한편 중국 측의 역사서인 《삼국지》〈위서〉동이전에서는 한자가 조금 다른 백제(伯濟)가 마한에 속했다고 기록한다. 또한 《수서》 백제전에는 처음에 백여 호(戶)가 바다를 건너[百家濟海] 남하하여 나라를 세웠기 때문에 백제라 하였다고 씌어 있다. 백제의 국호에 대한 삼국사기와 수서의 설명 가운데 어느 쪽이 맞는지는 아직 가려내기 어렵다.[84]

삼국사기에 처음 나오는 백제의 국호는 십제(十濟)이다. 온조왕이 형 비류가 다스리던 백성을 합쳐 더 큰 나라를 만들 때 비류의 백성들이 모두 즐거워하여 나라 이름을 백제(百濟)로 고쳤다고 한다. 중국 역사서인 《삼국지(三國志)》〈위서(魏書)〉동이전(東夷傳)에서는 백제(伯濟)가 마한에 속했다고 기록한다. 『수서(隋書)』 백제전에는 처음에 백여 호(戶)가 바다를 건너[百家濟海] 나라를 세웠기 때문에 백제라 하였다고 씌어 있다.[84]

성왕 16년(538년)에 웅진에서 사비로 천도하며 국호를 남부여로 바꿨다. 다만 남부여라는 국호가 멸망 때까지 사용되었는가는 확실히 알 수 없다. 1995년에 발견된 백제창왕명석조사리감에서 “백제창왕(百濟昌王)”이라는 표현이 보이기 때문이다. 성왕이 국호를 남부여로 했음에도 바로 다음 왕인 위덕왕대에 와서 다시 백제(百濟)라고 표현한 것은 그만큼 성왕의 의도가 위덕왕대에 부정되고 있었던 상황을 나타낸다고 볼 수 있다.[85]

백제의 별칭으로는 응, 응준, 응유가 있으며,[86] 예군 묘지명에 나타나는 일본이 백제를 가리킨다는 가설도 제기되었다.[87] 근초고왕 재위 시대에 백제로 개명되었다. "큰 곳"을 의미하는 居陀羅(구다라)는 후에 고대 일본어로 차용되었을 가능성이 있는 고유 명칭이었을 수 있다.[10]

백제의 국명 유래는 알려져 있지 않다. 『삼국사기』 「백제본기」에 따르면, 초대 왕인 온조왕이 부여에서 와 나라를 세울 때 10명의 신하의 도움을 받았기에 국호를 '''십제'''로 정하고, 후에 온조왕의 형인 비류를 따르던 사람들이 온조왕의 나라에 합류하면서 백성들이 기뻐하며 따랐기에 국호를 '''백제'''로 고쳤다고 한다.

3. 역사

538년, 성왕은 웅진에서 사비로 천도하며 국호를 남부여(南扶餘)로 바꿨다. 그러나 1995년 발견된 백제창왕명석조사리감에서 “백제창왕(百濟昌王)”이라는 표현이 보여, 위덕왕대에 다시 백제(百濟)라는 표현을 사용한것을 알 수 있다.[85] 백제의 별칭으로는 응, 응준, 응유가 있으며,[86] 예군 묘지명에 나타나는 일본이 백제를 가리킨다는 가설도 제기되었다.[87]

백제는 초기에는 마한에 속해 있었지만, 먼저 한강 유역을 통합한 후 마한의 패권국이었던 목지국을 정복하고 마한을 영토로 편입했다. 백제의 역사는 수도 이동에 따라 크게 한성 시대(475년까지), 웅진 시대(475-538년), 사비 시대(538년부터)로 구분된다.

고이왕(234~286) 시대에 백제는 마한을 계속 통합하면서 완전한 왕국으로 성장했다. 249년, 일본서기에 따르면 백제의 영토는 동쪽의 가야 연맹, 낙동강 유역까지 확장되었다. 백제는 345년 중국 기록에 처음으로 왕국으로 언급된다.

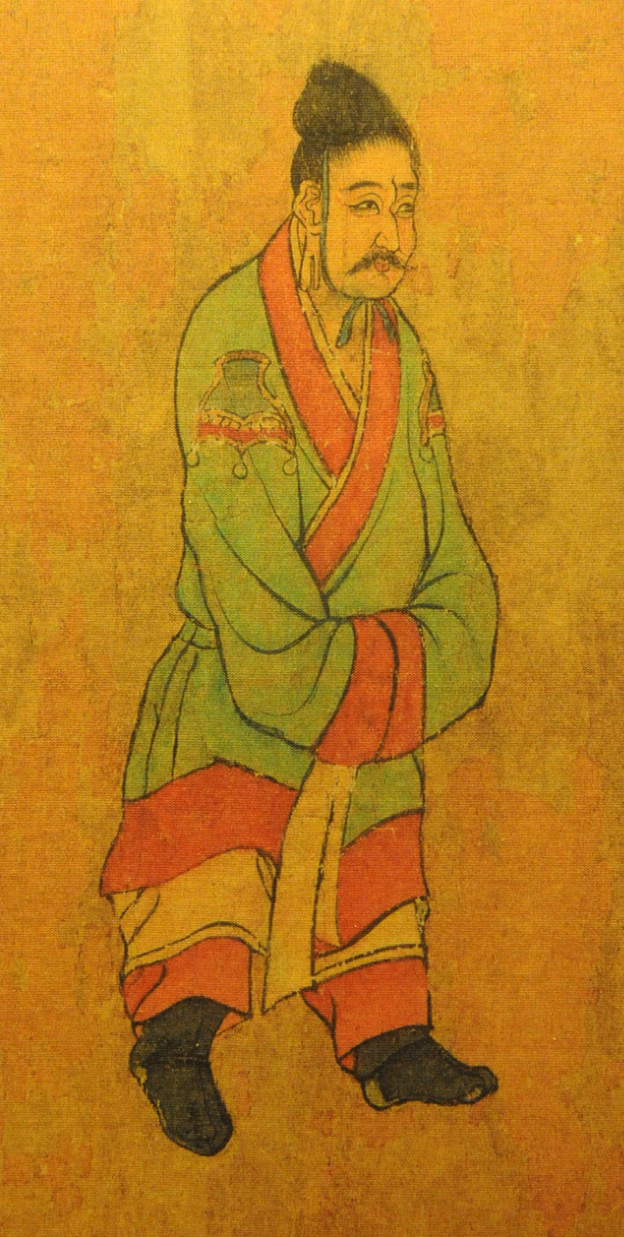

근초고왕(346~375)은 고구려와의 전쟁을 통해 북쪽으로 영토를 확장하는 동시에 남쪽의 나머지 마한 사회들을 병합했다. 371년에는 평양성에서 고구려를 물리쳤다. 백제는 고구려와 활발한 무역을 계속했고, 중국 문화와 기술을 적극적으로 받아들였다. 384년에는 불교가 공식 국가 종교가 되었다. 백제는 해상 강국이 되어 고분 시대 일본 지배자들과 상호 우호 관계를 유지하며 대륙 문화를 일본에 전파했다.[11][12][13][14]

5세기 백제는 고구려의 군사적 위협으로 인해 후퇴하였고, 475년에는 서울 지역이 고구려에 함락되었다. 백제의 수도는 475년부터 538년까지 웅진(현재의 공주)에 있었다. 성왕은 수도를 사비(현재의 부여군)로 천도하고 왕국을 강력한 국가로 재건하였다.

금강 유역에 위치한 사비는 중국과의 교류가 훨씬 용이해졌고, 7세기까지 무역과 외교가 번성하였다. 7세기에 남부 및 중부 한반도에서 신라의 영향력이 커짐에 따라 백제는 쇠퇴하기 시작하였다.

신라가 당과 외교에 실패하자, 백제는 신라와 직접 군사 대결을 시도하여 659년 4월 신라를 공격하였다. 그러나 신라와 당나라 연합군의 공격을 받아 660년에 사비성이 함락되고, 부흥군도 순식간에 전멸하면서 백제는 완전히 멸망하게 되었다.

3. 1. 한성기 (기원전 18년 ~ 475년)

삼국사기 등에 따르면, 백제는 기원전 18년 온조왕에 의해 건국되었다. 온조왕은 고구려 주몽의 아들로 알려져 있으며, 남하하여 하남 위례성을 수도로 삼아 백제를 건국하였다. 이후 백제는 한강 유역에서 기반을 다져나가면서 주변 세력과의 대립과 교류 등을 통해 점차 성장하였다. 4세기 근초고왕 시기에 전성기를 맞아 중국의 동진과 활발한 교류를 맺고, 왜와의 관계를 통해 한반도와 일본열도 간의 문화 교류를 촉진하였다. 백제는 당시 고구려를 남하하여 공략하고, 황해도 일대까지 영토를 확장하며 전성기를 맞았다.

하지만 5세기 후반, 고구려 장수왕의 남진 정책으로 인해 한성은 475년 함락되었고, 개로왕이 전사하면서 백제는 수도를 웅진(현재의 공주)으로 옮기게 되었다.

백제는 주로 마한(韓人)과 고구려와 부여 출신의 예맥(濊貊族)으로 구성되었다. 낙랑군(樂浪) 출신들은 무역과 정복을 통해 유입되었고, 소수의 진(辰人)도 백제의 정치체에 편입되었다.[11]

『삼국사기』에 따르면, 백제는 기원전 18년 온조왕이 고구려에서 한강 유역으로 남하한 무리를 이끌고 건국하였다.[12] 주몽은 고구려 건국을 위해 부여를 떠날 때 아들 유리를 부여에 남겨두었다. 주몽은 동명성왕이 되었고, 소서노와의 사이에 온조와 비류 두 아들을 더 얻었다. 후에 유리가 고구려에 도착하자 주몽은 그를 태자로 삼았다. 유리가 다음 왕이 될 것을 깨달은 소서노는 두 아들 비류와 온조를 데리고 고구려를 떠나, 10명의 신하들과 함께 자신들의 나라를 세우려 남하하였다. 그녀는 고구려와 백제 건국에 중요한 인물로 기억된다.

온조는 위례성(현재의 하남)에 정착하여 자신의 나라를 십제(十濟, "열 신하")라 불렀고, 비류는 신하들의 만류에도 불구하고 미추홀(현재의 인천)에 정착하였다.[12] 위례성 사람들은 번영하였지만, 미추홀의 짠물과 습지는 정착을 어렵게 만들었다.[12]

비류는 온조에게 십제의 왕위를 요구하였고, 온조가 거절하자 전쟁을 선포하였으나 패하였다. 수치심에 비류는 자살하였고, 그의 백성들은 위례성으로 이동하여 온조왕에게 받아들여졌으며, 온조왕은 자신의 나라 이름을 백제("백 명의 신하")로 바꾸었다.

온조왕은 다른 마한 세력의 압력으로 한강 남쪽에서 북쪽으로, 다시 남쪽으로 수도를 옮겼는데, 아마도 모두 현재 서울 지역 내에서 이루어졌을 것이다. 개루왕은 132년에 한강 북쪽의 북한산성(현재의 고양시)으로 수도를 옮긴 것으로 여겨진다.

초기 삼국 시대(혹은 원삼국 시대) 동안 초기 백제는 점차 다른 마한 부족들을 지배하게 되었다. 백제는 초기에는 마한에 속해 있었지만, 먼저 한강 유역을 통합한 후 마한의 패권국이었던 목지국을 정복하고 마한을 영토로 편입했다.

고이왕(234~286) 시대에 백제는 마한을 계속 통합하면서 완전한 왕국으로 성장했다. 249년, 일본서기에 따르면 백제의 영토는 동쪽의 가야 연맹, 낙동강 유역까지 확장되었다. 백제는 345년 중국 기록에 처음으로 왕국으로 언급된다. 백제의 사절단이 일본에 처음으로 도착한 것은 367년경(일본서기에는 247년)이다.

근초고왕(346~375)은 고구려와의 전쟁을 통해 북쪽으로 영토를 확장하는 동시에 남쪽의 나머지 마한 사회들을 병합했다. 근초고왕 시대에 백제의 영토는 평안도 두 개 도를 제외한 한반도 서부 대부분을 포함했으며, 371년에는 평양성에서 고구려를 물리쳤다. 백제는 고구려와 활발한 무역을 계속했고, 중국 문화와 기술을 적극적으로 받아들였다. 384년에는 불교가 공식 국가 종교가 되었다.

백제는 해상 강국이 되어 고분 시대 일본 지배자들과 상호 우호 관계를 유지하며 대륙 문화를 일본에 전파했다. 중국 문자, 불교, 발전된 도자기, 제례 매장 등 여러 문화 요소가 귀족, 장인, 학자, 승려들을 통해 전해졌다.[11][12][13][14]

이 시기에 한강 유역은 백제의 중심지로 남아 있었다. 백제는 중국 역사서 『삼국지』에 나오는 마한 여러 나라 가운데 '''백제국(伯済国)'''을 기반으로, 한성(현재의 서울)을 중심으로, 적어도 4세기 전반기 무렵까지는 성립되었던 것으로 보이며, 일본 학계에서는 이 4세기 전반기 성립설이 정착되어 있다.[55]

후에 편찬된 『삼국사기』(1143년 성립)의 기록에 따르면, 백제의 건국은 기원전 18년이며, 한국 학계에서는 1976년 천관우, 이종욱 등이 이를 사실로 정의한 이후, 현재에도 유효한 설 중 하나이다.[55] 다만, 이병도가 1985년에 3세기 후반 성립설을 제창한 이후, 3세기 후반에 놓는 설이 현재 한국에서 가장 유력한 설이 되고 있다.[55] 더 나아가 4세기 전반으로 보는 설도 있지만,[55] 어느 경우든 중앙집권적인 국가의 출현은 4세기 중반 이후의 일로 여겨진다.[55]

한성을 도읍으로 한 백제 초기 역사를 기록하는 사료는 주로 『삼국사기』이다. 『삼국사기』 「백제본기」의 기사에서는 제12대 계왕 이전의 기록은 전설적·신화적인 설화나 후세의 창작물일 가능성이 높은 기사가 중심이며, 거기서 역사적 사건을 복원하는 것은 어렵다.[13]

한성 시대 백제는 북쪽에서 세력을 확장하는 고구려와 무력 충돌을 되풀이했다. 371년, 근초고왕(『삼국사기』에 따르면 제13대)의 치세하, 고구려의 평양성을 함락시키고, 고국원왕을 전사시키는 전과를 올렸다. 이때부터 백제는 외국 사료에 등장하기 시작한다. 평양 점령의 다음 해에 백제의 사자가 처음으로 동진에 입조했고, 근초고왕은 진동장군영낙랑태수로 봉건되었다.[56][57] 거의 동시기에 왜와의 통교도 시작되었고, 칠지도(七枝刀)라고 불리는 의례용 검이 왜에 전달된 것이 『일본서기』에 보인다.[58]

이 검은 현존하고 있으며, 명문의 분석으로부터 369년(근초고왕 치세 24년)에 제작된 것으로 생각되고 있다.[15] 같은 『일본서기』에 보이는 백제의 아신왕은 근초고왕을 가리키는 것으로 생각된다. 또, 『삼국사기』에 따르면 근초고왕 치세에 박사 고흥이 백제에 글자를 전하고, 처음으로 기록이 이루어지게 되었다고 한다.[60]

이들로부터, 근초고왕의 치세는 백제가 한반도에서 유력한 국가의 하나로 부상하는 시기이며, 국가 체제가 정비된 시대로 여겨지고 있다.[13] 시대가 진행됨에 따라, 주변 국가들과의 관계를 통해 백제에는 다양한 집단이 관여하게 되었다. 후대에는 왜와의 연계 강화와 관련하여 백제 권력층에 왜계 성씨를 지닌 집단(왜계 백제 관료)이 등장하고,[16] 또 낙랑 유민·대방 유민 등의 중국계 인사를 비롯한 외래의 다양한 집단을 권력 내부에 흡수했고, 이들을 통해 백제는 발전을 이룩했다.[16]

제15대 침류왕의 치세에는 남조를 경유하여 서역의 승려 마라난타가 백제에 건너와 왕으로부터 정중한 환대를 받았다. 이듬해에는 그를 위해 한성(漢山)에 불교 사찰이 건설되었고, 이것이 공식적으로는 최초의 백제 불교 전래로 여겨진다.[13]

427년에 고구려 광개토왕이 즉위하여 백제가 점령했던 영토 회복을 도모하였고, 396년에는 한강 이북, 대동강 이남 지역을 탈환하였다.[13]

백제는 고구려의 압력 증대 속에 왜(일본)에 지원을 요청하였다. 아신왕 6년(397년)에는 태자 腆支가 왜에 인질로 보내졌고, 그 대가로 왜의 군사적 개입이 있었던 것으로 보인다. 백제는 신라와도 연합하여 고구려에 대항하였다.

이 시기의 상황은 광개토대왕비문에 자세히 기록되어 있는데, 그에 따르면 391년 이후 왜가 바다를 건너 백제와 신라를 신민으로 삼았으나, 고구려는 396년에 백제를 격파하고 백제왕을 복속시켰다. 그러나 399년에 백제왕이 맹약을 깨고 왜와 화통하였기 때문에, 이듬해 400년에는 신라에 출병하여 왜군을 격퇴하였고, 404년에는 대방에 침입한 왜를 격퇴하였으며, 407년에도 백제에 출병하여 6개의 성을 빼앗았다고 한다.[17] 이 비문의 해석을 두고 여러 설이 난무하고 있으며, 사실성을 둘러싸고 논쟁이 있지만,[18] 백제와 고구려가 왜를 끌어들여 장기간에 걸쳐 전쟁을 계속했던 것은 사실이다.

고구려 장수왕은 탈환한 평양으로 천도하였고(427년), 본격적으로 한반도 방면 경영에 나섰다.[19] 화북의 북위와의 관계가 안정되자 백제에 대한 압력은 더욱 강해졌고, 455년 이후 고구려에 의한 백제 침공이 반복되었다.[20] 이에 대해 백제는 이 무렵 고구려의 영향력 감소를 노리던 신라와 손을 잡고, 개로왕 18년(472년)에는 북위에 고구려 공격을 요청하였다.[21]

그러나 중국이 남북조 시대에 있던 당시, 백제는 전통적으로 중국의 남조와 교류하였다. 북위는 고구려가 더욱 열심히 사신을 보낸다는 점을 언급하며 백제에 대한 지원을 제공하지 않았다. 개로왕 21년(475년)에는 고구려 장수왕이 직접 이끈 대군에 의해 왕도 한성이 포위되었고, 패세가 결정적이 되었다. 개로왕은 탈출을 시도했으나 체포되어 살해되었다.[23] 한성 함락은 『삼국사기』와 『일본서기』, 그리고 서기가 인용하는 『백제기』에서 언급하고 있다.

학자들 중에는 이때 백제가 일시적으로 멸망했다고 평가하는 사람도 있으며,[23] 그렇지 않더라도 수도 함락은 백제 역사상 중대한 사건이며, 현대에는 475년을 백제사의 분기점으로 삼고 있다.

3. 2. 웅진기 (475년 ~ 538년)

475년, 고구려 장수왕의 남하 정책으로 개로왕이 사망하고, 백제는 수도 한성을 빼앗기며 웅진(지금의 공주)으로 수도를 옮겼다. 이로 인해 영토가 크게 줄고, 무역도 침체되어 경제적으로 어려움을 겪었다. 왕권은 약화되고 귀족 세력 간 내분이 발생했으며, 문주왕 때는 해구와 같은 무인 실권자가 등장하여 상황이 더욱 악화되었다.

문주왕은 한성을 잃고 신라에 구원을 요청, 신라 원군과 함께 귀환하여 웅진에서 백제를 재건했다. 웅진에는 고구려에서 망명한 귀족들이 유입되었고, 왕족과 함께 주요 관직을 차지했다. 문주왕은 왕제 곤지를 내신, 해구를 병관사평에 임명했으나, 곤지가 죽자 해구가 실권을 장악하고 478년에는 문주왕을 암살했다.[2] 삼근왕이 즉위했으나 13세에 불과하여 해구가 군사적, 정치적 권한을 장악했다. 479년 해구는 은솔 연신과 반란을 일으켰으나, 삼근왕은 진씨를 등용하여 이를 토벌했다. 당시 백제 병력은 2,500명 정도로, 한성 상실로 백제가 크게 약화되었음을 보여준다.[2]

479년 동성왕 즉위 후, 백제는 재건을 시작했다. 해씨, 진씨 등 중앙 귀족 대신 새로운 귀족들이 고위 관직에 진출하고 왕권이 강화되었다. 동성왕은 신라와 동맹을 맺고 고구려에 대항하며 가야 지역으로 확장을 도모했다.[2]

501년 즉위한 무령왕은 1971년 발견된 무령왕릉으로 유명하다. 무령왕은 남조, 왜와 관계를 강화하고 영내 지배 강화를 목표로 했다. 22개 거점에 왕족을 파견하여 지방 지배를 강화하고 남서쪽으로 세력을 확장했다.[3] 일본서기에는 백제가 임나 4현(おこたり, あるたり, さた, むろ|상돌리, 하돌리, 사타, 무로일본어)을 할양했다는 기록이 있으나, 이 지역에 대한 왜의 지배력은 회의적인 시각이 많다.[3] 513년에는 가야의 기문, 대사를 빼앗아 한반도 남서부 지배를 확립하고 가야 중추로 진출했다.[3]

무령왕은 남조 양에 신라 사신과 함께 입조하여 신라와 가야를 속국으로 삼고 있다고 말하고, 왜에는 군사 지원과 교환으로 오경박사를 파견했다. 이후 왜에 대한 군사 지원 요청과 기술자 파견은 백제의 지속적인 대왜 정책이 되었다.[3]

3. 3. 사비기 (538년 ~ 660년)

성왕은 사비성으로 수도를 옮기고(538년), 국호를 '''남부여'''로 개칭하면서 중흥을 꾀하였다. 중앙 관청과 지방 제도를 정비하고, 승려를 등용하여 불교를 진흥하였으며, 중국 대륙의 남조와 교류하였다. 또한 왜에 불교를 전파하기도 하였다. 이후 성왕은 신라와 연합하여 일시적으로 한강 유역을 수복하였으나, 진흥왕에게 빼앗기고 관산성 전투에서 사망하였다.[88]

무왕은 신라에 적대적인 태도를 취하며 고구려와 수나라가 각축전을 벌일 때, 어느 한쪽에 가담하기보다는 양쪽의 대결을 이용한 기회주의를 펼쳤다. 630년 사비성을 중수했으며 고향인 전라도 익산 지역을 중시해 이 곳에 별도(別都)를 경영하고, 장차 천도(遷都)할 계획까지 세우고 있었다. 또한 정실 왕후 사택씨(沙宅氏) 세력의 보시로 막대한 경비와 시간을 들여 익산에 백제 최대 규모의 미륵사를 창건했다. 삼국유사에서는 서동 출신 무왕과 선화공주의 이야기가 나오나, 2009년 미륵사지 서탑 해체 중 발견된 금동사리함 명문에 따르면 미륵사는 좌평(佐平) 사택적덕(沙宅積德)의 딸인 백제 왕후가 창건한 것으로 기록되어 있다.[88]

무왕은 익산 천도를 통한 귀족 세력의 재편성을 기도했으나 실패하였다. 그러나 관산성 전투 패배 이후 동요된 백제 왕권은 무왕 때 회복되어, 의자왕이 즉위 초기에 숙청을 통해 절대 왕권을 구축하는 기반이 되었다.

538년, 성왕은 수도를 사비(현재의 부여군)로 천도하고 왕국을 강력한 국가로 재건하였다. 그는 나라의 공식 명칭을 '''남부여'''(남부여|南扶餘한국어)로 변경하였는데, 이는 백제의 기원이 부여에 있다는 점을 반영한 것이다. 사비 시대는 불교의 성장과 함께 백제 문화의 발전을 보여주는 시기였다.

금강 유역에 위치한 사비는 중국과의 교류가 훨씬 용이해졌고, 7세기까지 무역과 외교가 번성하였다. 7세기에 남부 및 중부 한반도에서 신라의 영향력이 커짐에 따라 백제는 쇠퇴하기 시작하였다.

3. 4. 멸망과 부흥 운동

신라가 대당 외교에 실패하자, 백제는 신라와 직접 군사 대결을 시도하여 659년 4월 신라를 공격하였다. 이로써 돌궐-고구려-백제-왜와 당-신라 간의 십자 외교가 시작되었다. 그러나 신라와 당나라 연합군의 공격을 받아 660년에 사비성이 함락되고, 부흥군도 순식간에 전멸하면서 백제는 완전히 멸망하게 되었다.

660년, 신라와 당나라 연합군은 고구려와 동맹을 맺은 백제를 공격했다. 계백 장군이 이끄는 백제군은 황산벌 전투에서 패배했다. 수도 사비는 곧 함락되었고, 백제는 당나라에 병합되었다.[15] 당나라는 백제 지역 통치를 위해 웅진주를 설치했다.[16] 의자왕과 아들 부여융은 중국으로 유배되었고, 지배 계층 일부는 일본으로 망명했다. 사비 함락은 한국 역사에서 비극적인 사건으로 이어진다. 수많은 백제의 궁녀들과 귀족 여성들이 신라-당 연합군에게 포로로 잡히기보다 사비 근처 절벽에서 자살을 선택했다. 이 비극적인 사건을 기념하기 위해 "낙화암"에 정자가 세워져 백제의 패배와 절벽에서 몸을 던진 궁녀와 귀족 여성들의 자살을 기리고 있다.[17]

백제 세력은 잠시 동안 부흥 운동을 시도했지만, 신라-당 연합군에 맞섰다. 불교 승려 도침과 백제 장군 부여복신이 백제 부흥을 시도했다. 이들은 일본에서 돌아온 백제의 왕자 부여풍을 왕으로 추대하고 주류성(현재 서천군)을 근거지로 삼았다. 이들은 당나라 장군 유인원(劉仁願)을 사비에 포위했다. 당 고종은 유인궤를 구원군으로 파견했고, 유인궤와 유인원은 백제 저항군의 공격을 막아냈지만 반란을 진압할 만큼 강력하지 못했기 때문에 한동안 교착 상태에 빠졌다.

백제는 일본에 지원을 요청했고, 풍왕은 1만 명의 병사를 이끌고 백제로 돌아왔다. 일본에서 배가 도착하기 전에 그의 군대는 웅진현에서 당나라 군대와 싸웠다.

663년, 백제 부흥군과 일본 수군은 남부 백제에 모여 백강 전투에서 신라군과 맞섰다. 당나라도 7,000명의 병사와 170척의 배를 보냈다. 663년 8월 백강(금강 또는 동진강 하류로 추정)에서 벌어진 5차례의 해전에서 신라-당 연합함대가 승리했고, 부여풍은 고구려로 달아났다.

4. 중앙 관제

백제의 중앙 관서는 내관 12부와 외관 10부로 나뉘어 총 22부가 있었다. 내관은 왕실 및 궁내 관련 업무를, 외관은 일반 정무를 담당하였다. 각 관서의 장은 3년마다 교체되었는데, 이는 족장 선출의 전통이 남아있던 것으로 보인다.[89][90]

고이왕 때부터 중앙집권 국가 체제가 시작된 것으로 보이며, 이때 부계승계가 확립되었을 가능성이 있다. 대부분의 군주제 국가처럼 귀족들이 상당한 권력을 가지고 있었다. 예를 들어 성왕은 왕권 강화를 꾀했지만, 신라와의 전투에서 전사한 후 귀족들에게 많은 권력을 빼앗겼다.

백제 통치자의 칭호는 귀족들이 사용한 *어라하(於羅瑕)*와 일반 백성들이 사용한 *견길지(鞬吉支)*였다. 왕비는 *어륙(於陸)*이라 불렸다.[18]

해씨와 진씨는 백제 초기부터 큰 권력을 가진 대표적인 왕족이었으며, 여러 세대에 걸쳐 왕비를 배출했다. 해씨는 부여씨가 왕위를 차지하기 전의 왕족이었을 가능성이 높으며, 두 씨족 모두 부여와 고구려 계통으로 여겨진다. 사비 시대의 강력한 귀족 세력인 "팔족(사, 연, 협, 해, 진씨, 국, 목, 백)"은 통전 등 중국 기록에 등장한다.

중앙 정부 관리는 16개 등급으로 나뉘었고, 최고 등급 6명은 일종의 내각을 구성했으며, 최고 관리는 3년마다 선출되었다. '솔(率)' 등급(1품 좌평~6품 내솔) 관리들은 정치, 행정, 군사 지휘관을 맡았다. '덕(德)' 등급(7품 장덕~11품 대덕) 관리들은 각 분야를 담당했을 것으로 추정된다. 12품~16품(문덕, 무독, 좌군, 진무, 극우)은 군사 행정관이었을 것으로 보인다.

삼국유사에 따르면, 사비 시대 백제의 재상은 독특한 방식으로 선출되었다. 여러 후보자의 이름을 호암사 근처 천정대(天井臺)라는 바위 아래에 두었다. 며칠 후 바위를 옮겼을 때, 이름에 특정 표식이 있는 후보가 재상으로 선출되었다. 이것이 제비뽑기의 일종인지, 엘리트들에 의한 은밀한 선출인지는 불분명하다. 이러한 의회를 정사암회의(政事巖會議)라 불렀다.

주서 백제전에는 백제의 관직에 16등급이 있으며, 좌평(佐平)이 최고위인 일품이며 정원은 5명이었다는 것, 6품 이상의 관모에는 은으로 만든 꽃 장식이 있었다는 것, 각 관직의 띠 색깔은 7품이 자색, 8품이 검정, 9품이 붉은색, 10품이 푸른색, 11품·12품이 노란색, 13품 이하는 흰색이었다는 것, 3품 이하는 정원이 없었다는 내용 등이 전해지고 있다.

5. 행정 구역

백제는 성왕 때 수도를 5부[91]로, 지방을 5방[92]으로 나누는 행정 구역 개편을 단행했다. 방 아래에는 10개의 군을 두었으며, 방에는 장관인 방령과 차관인 방좌를 두어 통솔하게 했다. 각 군에는 3명의 장이 있어 700~1,200명의 병사를 거느리게 하여, 왕이 호족을 지배하는 거점으로 삼았다. 이외에도 전국 22개 지역에는 왕자나 왕족을 보내 '담로'라는 행정구역을 다스리게 했다.

6. 경제

삼한 시대 때 벼농사를 시작하였다. 이후 직조술, 염색술 등 수공업이 발달하였고, 무기, 불상 등 금속공업도 가능해졌다. 왕토사상이 원칙이고 토지의 측량방법은 두락제를 썼으며 조세는 조를 쌀로, 세는 포목, 비단 실과 쌀을 내었고, 재앙에 따라 차등을 두었다. 중국 남부 및 왜와 교역이 성행하여 왜에 말, 누에, 직조법, 양조법 등의 생산품과 그 기술이 전파되었다. 무역항으로는 영암성이 번성하였다.

7. 사회

백제의 언어와 풍속은 고구려, 신라와 큰 차이가 없었다. 활쏘기를 좋아하는 점에서 고구려와, 형법의 적용이 엄격한 점에서 신라와 유사하였다. 반역자나 전쟁터에서 퇴각한 군사 및 살인범은 참수했고, 도둑은 귀양을 보냄과 동시에 2배를 물게 하였다. 그리고 관리가 뇌물을 받거나 횡령을 했을 때는 3배를 배상하고 종신형에 처하였다.

지배층은 왕족인 부여씨와 8성 귀족으로 이루어졌다. 중국의 고전과 역사책을 즐겨 읽었고, 한문과 관청의 세무에도 밝았다. 음주, 바둑, 장기는 삼국의 지배층이 즐기던 오락이었다.

8. 문화

백제는 고구려 이주민들에 의해 건국되었으며, 이들은 부여어를 사용했을 것으로 추정된다. 고노 로쿠로는 백제가 귀족은 부여어, 일반 백성은 한어를 사용하는 이중 언어 사용 국가였다고 주장했다.[21]

인도에서 유래한 불교는 4세기 후반 중국을 거쳐 한국에 전래되었다.[25] 삼국유사에는 마라난타(4세기 후반), 선도, 아도 등의 승려가 불교를 전파했다고 기록되어 있다.[26]

백제 예술가들은 중국 문화의 영향을 받아 불교적 주제를 중심으로 독특한 예술 전통을 만들었다. 많은 불상에서 볼 수 있는 백제 미소는 백제 예술의 특징이다. 도교의 영향도 널리 퍼져 있었다. 무령왕릉은 중국 벽돌 무덤을 본떴지만, 금관 장식 등 백제 전통의 장례 용품도 포함되어 있다. 부여군 능산리의 고대 사찰 유적에서 발굴된 백제 금동대향로는 백제 예술의 전형을 보여준다.

섬세한 연꽃 무늬의 기와, 정교한 벽돌 무늬, 독특한 도자기의 곡선, 흐르는 듯 우아한 비문은 백제 문화를 특징짓는다. 불상과 정교한 탑은 종교에서 영감을 받은 창의성을 반영한다.

백제 음악에 대해서는 알려진 바가 거의 없지만, 7세기에 중국에 조공 사절단과 함께 현지 음악가들이 파견되었다는 사실은 그 무렵 독특한 음악 전통이 발전했음을 시사한다.

현대 대한민국에서 백제 유물은 특히 충청남도와 전라도를 중심으로 남서부 지역 문화의 상징으로 여겨진다. 예를 들어, 백제 금동대향로는 부여군의 주요 상징이며, 서산 마애삼존불상의 백제 시대 불상 조각은 서산시의 중요한 상징이다.

백제는 현대 히라가나와 가타카나의 기원인 ''만요가나'' 문자 체계를 일본에 전파한 것으로 여겨진다. ''고사기''와 ''일본서기'' 모두 이를 언급하고 있으며, 직접적인 증거를 찾기는 어렵지만 대부분의 학자들은 이러한 견해를 받아들이는 경향이 있다.[48]

8. 1. 천문

백제는 천문에 있어 고구려와 신라보다 뛰어났다.[94] 평양이나 경주보다 부여에서 더 정밀한 남중 고도를 측정할 수 있었기에, 고구려와 신라가 백제의 천문 지식에 미치지 못했다는 연구 결과가 있다.[94]8. 2. 한학

오경박사·의박사·역박사 등이 있었던 것으로 보아 한학이 존재했음을 짐작할 수 있다. 472년 북위에 보낸 국서가 《위서》에 실려 있다. 541년 양나라 사신 육허가 와서 〈예론〉을 강의하였으며, 근초고왕 때의 아직기와 근구수왕 때의 왕인이 일본에 한학을 전하였다. 무령왕 때는 단양이·고안무 등이 일본에 유학을 전하였다. 백제의 첫 역사서는 375년에 고흥이 편찬한 《서기》이며, 《일본서기》에 따르면 《백제기》, 《백제본기》, 《백제신찬》 등의 역사책도 있었다고 하나, 모두 전해지지 않는다.주서에는 다음과 같은 글이 나온다. '응유 사람들은 말타기와 활쏘기를 중시하며, 고전이나 역사서를 좋아한다. 그중에 준수한 자는 꽤 능숙하게 문장을 짓고 음양오행을 이해하고 있다.'[27]

8. 3. 종교

백제에는 4세기 후반 인도 승려 마라난타가 동진을 통해 불교를 전래하였다.[25] 삼국유사에는 마라난타를 비롯하여 선도, 아도 등의 승려가 불교를 전파했다고 기록되어 있다.[26] 침류왕은 마라난타를 궁에 머물게 하고,[97] 이듬해 절을 지어 승려 10명이 거처하게 했다.[98]성왕은 불교를 진흥하고 왜에 불교를 전파했다.[95] 주서에는 백제에 절과 탑이 매우 많다고 기록되어 있다.[96] 무왕은 미륵사를 창건했다.[88] 2009년 미륵사지 서탑 해체 중 발견된 금동사리함 명문에는 백제 왕후가 사택적덕의 따님으로, 639년에 사리를 받들어 모셨다는 내용이 적혀 있다.[88]

백제 예술가들은 중국 문화의 영향을 받아 불교적 주제를 중심으로 독특한 예술 전통을 만들었다. 많은 불상에서 볼 수 있는 백제 미소는 백제 예술의 특징이다. 무령왕릉은 중국 벽돌 무덤을 본떴지만, 금관 장식 등 백제 전통의 장례 용품도 포함되어 있다. 백제 금동대향로는 백제 예술의 전형을 보여준다.

백제 불교는 율장불교의 전통을 이어받았다고 알려져 있다.[25] 겸익은 대표적인 계율종 승려였다. 백제 금동대향로를 통해 도가와 신선 사상이 발달했음을 짐작할 수 있다. 산경문전이나 사택지적비에도 도교 사상의 영향이 발견된다.

8. 4. 건축

무왕은 고향인 전라도 익산 지역을 중시해 이 곳에 별도(別都)를 경영하고, 장차 천도(遷都)할 계획까지 세우고 있었다. 또한 정실 왕후 사택씨(沙宅氏) 세력의 보시로 막대한 경비와 시간을 들여 익산에 백제 최대 규모의 미륵사를 창건했다. 고려 시대의 승려 일연의 삼국유사에서는 서동 출신 무왕과 신라 선화공주의 이야기가 나온다. 기존에는 일연의 삼국유사를 기반으로 미륵사 창건이 선화공주가 중심이 됐다는 설이 지배적이었다. 그러나 2009년 1월 14일에 미륵사지 서탑 해체 중 발견된 금동사리함 명문에 의해 파문이 일었다. 사리함 명문에는 '우리 백제 왕후께서는 좌평(佐平) 사택적덕(沙宅積德)의 따님으로 지극히 오랜 세월에 선인을 심어 금생에 뛰어난 과보를 받아 만민을 어루만져 기르시고 불교의 동량이 되셨기에 능히 정재를 희사하여 가람을 세우시고, 기해년(639년) 정월 29일에 사리를 받들어 맞이했다'라고 적혀있다.[88]

백제는 불교 미술이 발달하였다. 7세기 신라가 동아시아에서 가장 큰 황룡사 9층 목탑을 건설할 때 아비지가 초빙된 사실[101]과 왜국 사원을 창립하기 위하여 사공과 기술자 등이 건너간 사실에서 백제의 봉사를 짐작할 수 있다.[102] 동성왕 때의 임류각, 의자왕 때의 태자궁·망해정이 건축된 기록은 있으나 고려시대에 파괴되었으며, 부여 정림사지 오층석탑, 익산의 미륵사지 석탑 등만 남아 있다. 정림사지 오층석탑은 우아한 곡선으로 안정감을 주며 백제의 석탑 중에 가장 우수하다.

조각품으로는 석불과 금동불, 불상 등이 있다. 말기에는 남조의 영향을 받은 것으로 추정되는 전축분이 많이 남아있다. 무령왕릉에서는 사대주의를 반영하는 듯 양나라 유물이 출토되었다.

백제의 묘는 시체를 가매장하고 일정 기간이 지난 다음 발굴하여 뼈를 씻고 장례한 후 다시 매장하는 복장이 가능한 석실묘다. 벽화의 내용면에서 고구려의 도움을 받은 것으로 보인다. 초창기 고분은 서울 송파구 석촌동의 것이 대표적인데, 이는 졸본 지방의 고구려 초기 고분과 유사한 적석총이며, 웅진시대의 공주시 송산리 고분은 굴식 돌방 고분이다.

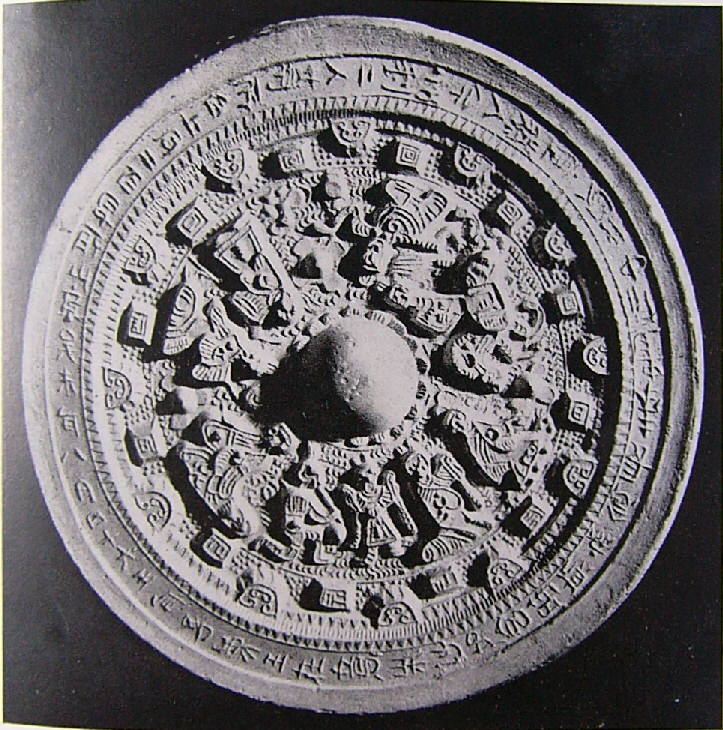

또한 무령왕릉과 같은 벽돌무덤은 중국 남조의 영향을 받았다. 특히 무령왕릉은 연화문의 벽돌로 된 아치형의 벽돌무덤으로 여기에서 출토된 유물로는 금관·석수·청동경·자기·지석·장신구 등이 있는데, 이 고분을 통해 백제의 사회, 양나라와의 문화교류, 장사를 지내는 예법과, 특히 신라와의 문화교류, 문화의 특수성과 공통성을 확인할 수 있는 고분이다.

또 사비시대의 부여 능산리 고분은 굴식 돌방고분으로 송산리 고분보다 규모는 작으나 건축기술과 연화문 ·운문, 사신도의 벽화가 세련되었다. 그리고 충청남도 서산에 있는 마애삼존불상은 화강암에 새긴 마애석불인데, 화려한 옷차림, 짙은 미소를 띤 온화함은 ‘불교의 미소’로 알려져 있다.

그 밖에도 금동관세음보살입상, 무령왕릉의 출토품인 금제 관식 ·석수 ·동자상, 금은 장식품인 목걸이 ·팔찌 ·귀걸이 등이 유명하며 산수문전 ·연화문전 등과 기와 등에도 미술을 감상할 수 있는데, 고구려의 와당은 힘과 정열(와당의 귀신상)을 표현한 데 비하여 백제의 와당(기와의 막새나 내림새의 끝에 둥글게 모양을 낸 부분)은 연약함이 특색을 이룬다.

8. 5. 예술

백제의 그림은 능산리 고분의 연화문, 운문, 사신도의 벽화와 송산리 고분의 신수도가 우아한 면을 보여주고 있다. 화가로는 위덕왕의 왕자로 왜국에 건너가 쇼토쿠 태자를 그린 아좌태자와 백제 말기에 일본에 건너가 산수화를 전하고 사천왕상을 남긴 하성이 있다. 글씨로는 사택지적비(사륙변려체), 무령왕릉의 지석(해서체) 등이 있다.

백제의 음악은 5∼6세기에 남송과 북위의 기록에 나타나 있으며, 《일본서기》에는 백제의 음악가가 왜에 건너가 음악을 가르쳤다는 기록이 있다. 고, 각, 공후, 쟁 등의 악기가 있었다고 한다. 또한 백제의 미마지가 중국 오나라에서 배운 음악을 왜에 전한 사실이 널리 알려져 있다. 작자와 연대가 미상인 《정읍사》가 《악학궤범》에 전해지며, 노래의 제목만이 《고려사》 〈악지〉에 전해지는 것으로는 《지리산가》, 《무등산가》, 《방등산가》, 《선운산가》 등이 있다.

현대 대한민국에서 백제 유물은 특히 충청남도와 전라도를 중심으로 남서부 지역 문화의 상징으로 여겨진다. 예를 들어, 백제 금동대향로는 부여군의 주요 상징이며, 서산 마애삼존불상의 백제 시대 불상 조각은 서산시의 중요한 상징이다.

백제는 현대 히라가나와 가타카나의 기원인 ''만요가나'' 문자 체계를 일본에 전파한 것으로 여겨진다. ''고사기''와 ''일본서기'' 모두 이를 언급하고 있으며, 직접적인 증거를 찾기는 어렵지만 대부분의 학자들은 이러한 견해를 받아들이는 경향이 있다.[48]

9. 대외 관계

백제는 활발한 대외 관계를 통해 성장하고 발전했다. 특히 중국, 왜국(일본), 고구려, 신라 등 주변 국가들과 때로는 협력하고 때로는 경쟁하며 독자적인 문화를 꽃피웠다.

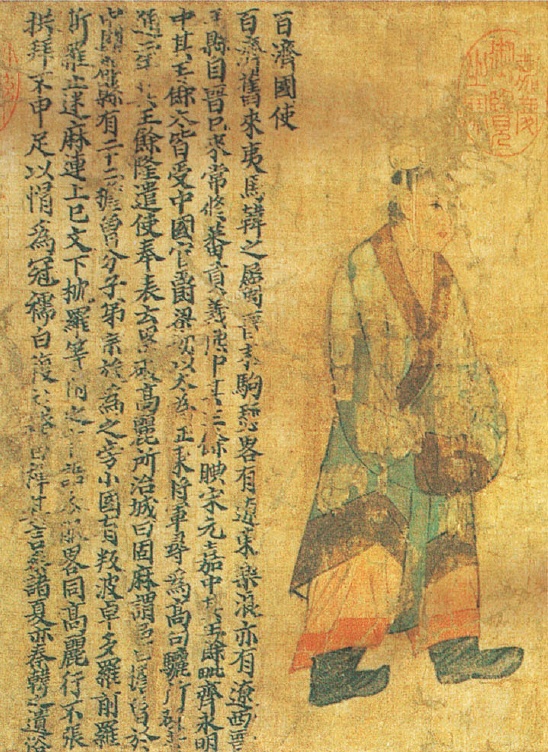

- 중국과의 관계: 백제는 동진, 유송, 양 등 중국 남조의 여러 왕조와 교류하며 선진 문물을 수용하고 국제적 지위를 높였다. 근초고왕은 동진과 통교하며 고구려를 견제했고,[105] 무령왕과 성왕은 양나라로부터 귀족 작위를 받기도 했다. 무령왕릉은 양나라의 영향을 받은 벽돌무덤 양식으로 만들어졌다.

- 요서경략설: 《송서》, 《양서》 등 중국 남조의 사서에는 백제가 요서 지방을 일시적으로 점령했다는 기록이 남아있다.[106] 그러나 북조 측 사서에는 관련 기록이 없고, 당시 백제의 국력으로 보아 요서 지방을 장기간 통치하기는 어려웠을 것이라는 반론도 있어 학계에서 논쟁이 계속되고 있다.[106]

- 왜와의 관계: 백제는 왜국과 우호적인 관계를 맺고 선진 문물을 전파했다. 근초고왕은 칠지도를 왜왕에게 하사했고,[58] 아직기, 왕인 등을 파견하여 유교와 한자를 전했다. 성왕은 일본에 불교를 전파하여(538년) 아스카 문화 형성에 큰 영향을 주었다.[122] 백제 멸망 후 백제 부흥운동을 지원하기 위해 왜는 백강 전투에 참전했으나 패배했다. 백제가 멸망한 뒤, 많은 백제 유민들이 일본으로 건너갔다.

9. 1. 고구려와의 관계

백제는 고구려와 역사적으로 깊은 관계를 맺으며 발전했다. 삼국사기에 따르면, 백제는 기원전 18년 온조왕에 의해 건국되었는데, 온조왕은 고구려 주몽의 아들로 알려져 있다. 온조왕은 남쪽으로 내려와 하남 위례성을 수도로 삼았다.

4세기 근초고왕 시기 백제는 전성기를 맞아 고구려를 공격하고 황해도 일대까지 영토를 확장하였다. 371년에는 평양성 전투에서 고국원왕을 전사시키기도 하였다.[103] 이 시기 백제는 동진과 활발히 교류하고 왜와 관계를 맺으며 한반도와 일본 열도 간 문화 교류를 이끌었다.

하지만 5세기 후반, 고구려 장수왕의 남진 정책으로 백제는 큰 위기를 맞았다. 475년, 한성이 함락되고 개로왕이 전사하면서 백제는 수도를 웅진(현재의 공주시)으로 옮겨야 했다.

이후 백제는 신라와 동맹을 맺어 고구려에 대항하였다. 백제 동성왕은 신라와의 혼인을 통해 동맹을 강화하였고, 백제 성왕은 신라와 연합하여 일시적으로 한강 유역을 회복하기도 하였다. 그러나 관산성 전투에서 성왕이 전사하면서 백제는 다시 위기에 처했다.

백제 무왕은 고구려와 수나라의 대립을 이용한 외교 정책을 펼쳤고, 익산 천도를 시도하며 왕권 강화를 꾀하였다.

광개토대왕릉비에는 백제를 '백잔(百殘)'으로 낮춰 부르는 등, 두 나라 간의 갈등이 기록되어 있다.[103] 그러나 6세기 후반 신라가 가야를 점령하며 세력을 확장하자, 백제는 고구려와 군사 동맹을 맺기도 하였다.[104]

백제와 고구려는 경쟁과 협력 관계를 반복하며, 서로에게 큰 영향을 주었다.

9. 2. 신라와의 관계

427년 고구려 광개토왕이 즉위하여 백제가 점령했던 영토 회복을 도모하였고, 396년에는 한강 이북, 대동강 이남 지역을 탈환하였다.백제는 고구려의 압력 증대 속에 왜(일본)에 지원을 요청하였다. 아신왕 6년(397년)에는 태자 腆支가 왜에 인질로 보내졌고, 그 대가로 왜의 군사적 개입이 있었던 것으로 보인다. 백제는 신라와도 연합하여 고구려에 대항하였다.

광개토대왕비문에 따르면 391년 이후 왜가 바다를 건너 백제와 신라를 신민으로 삼았으나, 고구려는 396년에 백제를 격파하고 백제왕을 복속시켰다. 그러나 399년에 백제왕이 맹약을 깨고 왜와 화통하였기 때문에, 이듬해 400년에는 신라에 출병하여 왜군을 격퇴하였고, 404년에는 대방에 침입한 왜를 격퇴하였으며, 407년에도 백제에 출병하여 6개의 성을 빼앗았다고 한다. 비록 이 비문의 해석을 두고 여러 설이 난무하고 있으며, 사실성을 둘러싸고 논쟁이 있지만, 백제와 고구려가 왜를 끌어들여 장기간에 걸쳐 전쟁을 계속했던 것은 사실이다.

고구려 장수왕은 탈환한 평양으로 천도하였고(427년), 본격적으로 한반도 방면 경영에 나섰다. 화북의 북위와의 관계가 안정되자 백제에 대한 압력은 더욱 강해졌고, 455년 이후 고구려에 의한 백제 침공이 반복되었다. 이에 대해 백제는 신라와 손을 잡고, 개로왕 18년(472년)에는 북위에 고구려 공격을 요청하였다.

그러나 당시 백제는 중국 남북조 시대의 남조와 전통적으로 교류하였다. 북위는 고구려가 더 많은 사신을 보낸다는 점을 들어 백제에 대한 지원을 제공하지 않았다. 개로왕 21년(475년) 고구려 장수왕이 이끈 대군에 의해 왕도 한성이 포위되었고, 개로왕은 탈출을 시도했으나 체포되어 살해되었다. 한성 함락은 『삼국사기』, 『일본서기』 및 『백제기』에서 언급하고 있다.

학자들 중에는 이때 백제가 일시적으로 멸망했다고 평가하는 사람도 있으며, 그렇지 않더라도 수도 함락은 백제 역사상 중대한 사건이며, 현대에는 475년을 백제사의 분기점으로 삼고 있다.

문주왕은 475년 한성을 잃고 신라에 구원을 요청, 신라의 원군을 데리고 귀환하였으나 이미 한성은 함락된 뒤였다.

동성왕은 신라와 동맹을 맺고 고구려의 군사적 압박에 대항하였다.

백제 성왕은 신라와 연합하여 일시적으로 한강 유역을 수복하였다. 하지만 한강 상류를 차지하기로 한 약속을 어긴 신라 진흥왕에게 한강 유역을 빼앗기고, 관산성 전투에서 사망하였다.

무왕은 신라에 적대적인 태도를 취했다. 삼국유사에는 서동 출신 무왕과 신라 선화공주의 이야기가 나온다.

당시 백제를 압박하던 신라는 대당 외교에 실패하자, 659년 4월 신라를 공격하였다. 돌궐-고구려-백제-왜와 당-신라의 십자 외교가 시작된 것이다. 그러나 신라와 당나라 연합군의 공격을 받아 660년에 사비성이 함락되고, 백제는 멸망하였다.

9. 3. 중국 왕조와의 관계

백제는 중국 왕조들과 활발한 외교 관계를 맺었다. 4세기 근초고왕 때 백제는 전성기를 맞이하여 중국의 동진과 활발하게 교류하였다.[105] 《진서》에 따르면, 근초고왕은 동진에 사신을 보내 조공하였고,[105] 동진과 동맹을 맺어 고구려에 대항하고자 하였다. 이러한 외교는 침류왕 때에도 계속되었다. 침류왕 원년(384년) 7월에도 백제는 동진에 조공하였고, 9월에는 동진에서 온 승려 마라난타를 국빈으로 대접하였다.백제는 유송과도 교류하여 문화재와 기술을 구하기 위해 사신을 파견하였다. 470년, 송에 사신을 보냈으며, 472년에는 북위에 처음으로 사신을 보내기도 했다. 개로왕은 북위에 고구려 공격을 위한 군사 지원을 요청하기도 했으나, 당시 남북조 시대였던 중국의 상황 때문에 거절당했다.

무령왕과 성왕은 양나라에 여러 차례 조공을 보내 양나라 귀족 칭호를 하사받았다. 무령왕릉은 양나라의 묘제를 본떠 벽돌로 축조되었다.

9. 3. 1. 요서경략설

백제가 중국의 요서 지방을 점령하고 지배했다는 가설이다. 근거는 《송서》, 《양서》 등의 남조계 사서에 기록된 백제의 요서 지방 점령 기록이나, 지리적으로 요서 지방과 인접한 북조계 사서에서는 관련 기록이 나타나지 않아 학계에서 논란이 된다. 국사편찬위원회에서 편찬하는 《국사》교과서에는 1990년 이전까지 백제가 요서를 정복했다고 서술하고 있었으나, 1990년 이후부터는 '진출'이라는 표현을 사용하여 애매모호하게 표현했다.[106]일반적으로 역사학계에서는 백제의 요서 진출을 부정하는 것이 정설이며, 긍정적으로 바라보는 견해도 상업적·군사적인 일시적 진출로 본다.[106] 한편, 환단고기 등의 의사 역사학을 주장하는 재야사학자들은 백제의 대륙 진출이 사실이라고 주장하며 그 강역에 대해서도 요서 지방뿐 아니라 산둥반도 등 중국 곳곳으로 과장되게 비정하나, 역사학계에서는 인정되지 않는다.

요서 진출 시기에 대한 문제도 논란의 대상이 된다. 《송서》, 《양서》 등의 기록에 따르면 대륙 정복 시기는 진(晉) 말기로, 고구려가 요동을 점령한 이후라고 한다. 고구려가 요동을 명백하게 점령한 시기는 광개토왕 때(391년~413년)의 일로, 이 시기의 백제는 고구려와의 전쟁에서 크게 패하여 58개 성을 빼앗기는 등 중국을 다스릴 여력이 없었을 것으로 보인다. 이 때문에 고구려가 385년 일시적으로 요동을 점유하였을 때 백제의 요서 진출이 있었을 것으로 보는 학자도 있다.[107]

또한 삼국사기, 남제서 등에는 490년에 위나라(북위) 기병의 공격을 백제가 막아낸 기록이 남아 있어, 이를 근거로 일각에서는 이 시기까지도 백제가 요서 지방이나 기타 해외에 영토를 통치하고 있었음을 주장하기도 한다. 그러나 학계에서는 이 기록의 위나라를 고구려의 오기로 보아 인정하지 않는 편이며, 같은 기록에 백제 측의 전공으로 '선박을 쳐부순 것(拔臺舫)'을 들고 있는 것으로 보아 위나라가 실제로 함대를 보내 백제를 침공해 왔을 것으로 보는 견해도 있는 등 논란이 매우 많다.[108]

9. 4. 왜국과의 관계

백제는 왜국과 오랜 기간 동안 교류하며 긴밀한 관계를 유지했다. 4세기 근초고왕 때 칠지도를 왜왕에게 하사한 것은 양국 관계를 보여주는 대표적인 유물이다.[58] 백제는 왜에 아직기, 왕인 등을 파견하여 유교와 한자를 전파했고, 오경박사를 교대로 파견하여 학문과 기술을 전수했다. 특히 왕인은 《천자문》과 《논어》를 전했다고 알려져 있다.5세기 후반 고구려 장수왕의 남진으로 한성이 함락되고 개로왕이 전사하자, 백제는 웅진으로 천도하여 국가 재건을 도모했다. 이 과정에서 왜에 군사적 지원을 요청하기도 했다. 무령왕은 왜에 오경박사 단양이와 고안무를 보내 선진 문물을 전파했다. 성왕은 왜에 불교를 전파했는데(538년), 이는 일본 아스카 문화 형성에 큰 영향을 주었다.[122] 긴메이 천황에게 불상과 불경을 보냈고, 이후에도 학자, 기술자, 승려 등을 파견하여 일본의 문화 발전에 기여했다.

위덕왕 때에는 일본에 경론, 승려, 불상, 사찰 건축 기술자 등을 파견하여 일본 불교 발전에 기여했다.[129] 관륵은 일본에 천문, 책력, 지리 등을 전파했다.[141]

660년 백제가 나·당 연합군에 의해 멸망한 후, 백제 부흥운동이 일어났다. 왜는 백제 부흥군을 지원하기 위해 백강 전투에 참전했으나 패배했다. 백제 멸망 후 많은 백제 유민들이 일본으로 건너갔고, 일본 조정은 이들을 우대하여 일본 사회에 정착할 수 있도록 도왔다. 부여풍의 동생 선광은 쿠다라노 코니키시(百濟王)라는 성씨를 하사받고 일본 귀족이 되었다.

9. 4. 1. 3세기 이전

기원전 3세기, 삼한과 고조선으로부터 일본 열도로 사람들의 이동이 시작되었다.[109] 일본으로 간 고대 한국인(야요이인)들이 일본에 벼농사법을 전수해주었다는 것은 일본인 학자에 의해 일본 각지의 초기 논의 구조 형태와 농기구, 토기, 주거 형태와 부락 등을 통해 고고학적으로 규명되고 있다. 한반도 벼농사의 도래에 관해 교토대학 사학과의 가도와키 데이지(門脇禎二) 교수는 토기의 고고학 측면에서 다루고 있다. 일본의 벼농사 문화는 한반도 남쪽인 한국을 거쳐 직접 전해졌을 가능성이 가장 크다. 한국 특유의 바둑판형 고인돌이 기타큐슈의 조몬 시대(BC 3세기 이전) 후기 말경부터 야요이 시대(BC 3∼AD 3세기) 전기에 만들어졌다고 하는 것과, 한국의 고인돌에 있는 특유한 간석기가 기타큐슈의 야요이 시대 전기 유적에서도 발견되었다는 점 등은 야요이 문화 형성기에 한반도와 기타큐슈 사이에 밀접한 관계가 있었다는 것을 말해준다. 나가사키현의 시마바라 반도에 있는 하라야마 유적을 조사하였더니 조몬 시대 만기의 토기와 함께 한국식 고인돌 무리가 발견됐다. 또한 시마바라 반도의 구레이시바루 유적에서는 벼와 직물이 짓눌린 흔적이 있는 토기가 발견됨으로써 이미 조몬 시대 만기(晩期)에 한국 문화와 접촉이 있었으며, 야요이 문화의 주요 구성 요소 중에 벼와 직물이 조몬 만기의 사회에 전해진 것을 알게 되었다.[110] 일본에 벼농사가 시작된 시기와 관련된 여러 요소를 검토해 보면 모든 것이 한반도 남부와 직결된다.[111]9. 4. 2. 4세기 이후

근초고왕(재위 346년 ~ 375년)은 왜와 국교를 수립하고 많은 선진 문화를 전했다.[112] 백제가 언제부터 왜와 교류를 했는지는 정확하지 않으나, 근초고왕 때 양국은 활발하게 교류하였다. 당시 백제가 왜에 보낸 칠지도는 양국의 교류를 보여주는 중요한 유물 중 하나이다. 백제와 왜의 국교 수립은 366년(진구 황후 46년, 근초고왕 21년)에 이루어졌다.[113][114] 백제는 근초고왕 시기 때부터 섬진강 유역으로 진출하여 하구에 위치한 하동을 대왜 교역의 거점으로 확보하였다. 백제는 본래 한성에서 천안을 거쳐 금강에 와서 남원에서 섬진강을 타고 하동으로 가는 교역로를 확보하였다. 하동에서 쓰시마섬을 거쳐 이키섬, 그리고 규슈의 마쓰우라반도에 이르는 길과 쓰시마섬에서 오키노시마(沖ノ島), 후쿠오카현 북쪽 해안에 이르는 길이 생겨났다.[115]고구려 장수왕(재위: 412년 음력 10월~491년 음력 12월)의 군사들이 한성으로 남침해 개로왕이 살해(475년)[116] 되고, 왕자인 문주왕(재위 475년~477년)은 위기에 빠진 백제를 구하기 위해 남쪽으로 갔다.[117][118] 여기서 "남쪽"이 일본을 뜻한다고 하는 견해들이 있다.[119] 이러한 견해에 따르면, 목만치는 일본에 건너가 성(姓)을 바꾸어 소가노 마치라는 이름의 귀족이 된다. 현존하는 스다하치만 신사 인물화상경(5~6세기)은 백제 무령왕(재위 501년~523년)이 게이타이 천황(재위 507년 ~ 531년)에게 선물로 보낸 거울인데, 이것은 백제와 왜의 친밀한 관계를 증명한다. 무령왕은 513년 오경박사 단양이(段楊爾)[120]와 516년 고안무(高安茂)[121]를 왜국에 보내어 백제의 문화를 왜국에 전해주기도 하였다. 무령왕의 왕위를 계승한 성왕(재위 523 ~ 554년)도 일본과의 우호관계를 이어갔다. 성왕 때, 백제는 일본에 불교를 전파했다(538년).[122] 성왕은 긴메이 천황(재위 539년 ~ 571년)에게 사신과 함께 불상 및 불경을 보냈다. 이때 백제에서 건너온 물품 속에는 불교의 교리는 탁월하나 난해하고, 그것을 믿으면 무한한 복이 있을 것이라는 편지도 있었다.[123] 불교의 수용을 둘러싸고 왜국 조정은 큰 소용돌이에 빠졌다. 긴메이 천황과 소가노 마치의 후손이자 호족인 소가노 이나메(蘇我稻目)는 불교를 수용하려 했으나 또다른 호족 모노노베노 오코시(物部尾輿)와 나카토미노 가마소(中臣鎌子)가 이에 반대하였으므로, 긴메이 천황은 둘 사이에서 시달리게 되었다.[124][125] 그리고, 백제는 석가불금동상 1구, 번개(幡蓋) 약간, 경론(經論) 약간권을 딸려서 달솔 노리사치계(怒唎思致契) 등을 일본에 파견(552년)하였다.[126] 이 번개는 그 장엄함이 기록되지 않았으나 《일본서기》에 기록될 정도이므로 보통이 아니었음을 알 수 있다.[127] 552년에는 사원 건설을 위해, 많은 학자와 기술자를 비롯하여 의사나 음악가까지 파견하였다.[128] 이렇게 성왕은 일본에 불교를 전파하도록 하였으며 성왕은 또한 의박사, 역박사 등의 전문가와 기술자를 교대로 파견하여 왜국에 선진문물을 전파하는 데 기여하였다.

위덕왕(재위 554년 ~ 598년) 때에도 교류가 이어졌다. 577년(위덕왕 24년, 비다쓰 천황 6년)에는 백제에서 일본으로 경론 몇 권, 대대적인 학자와 율사, 선사, 비구니, 주금사 등 승려 집단, 불상 만드는 기술자, 사찰을 지을 목수들이 파견되었다.[129] 이때부터 일본에서는 절과 부처 등을 만들었다.[130] 그 뒤, 금속공예사, 기와 굽는 기술자들까지 건너갔다.[131] 신라에서도 579년에 승려와 불상을 보냈다.[132] 583년에는 비다쓰 천황의 요청으로 고승 일라(日羅)가 건너갔다.[133][134] 584년 백제는 다시 왜국에 불상 1구와 미륵상 1구를 보냈다.[135] 이때 대신으로 있던 소가노 우마코(蘇我馬子, (551년?~626년)는 소가노 이나메의 아들이었는데, 우마코도 부친 소가노 이나메의 불교 수용에 대한 유언에 따라 이 불상을 받아들이려 했다.[136] 588년(위덕왕 35년)에 백제는 불사리(佛舍利)와 승려 여섯 명, 노반박사(鑪盤博士)로서 장덕 백매순(白昧淳), 와박사(瓦博士)로서 마나문노(麻奈文奴), 양귀문(陽貴文), 석마제미(昔麻帝彌) 등 네 명, 화공(畵工) 한 명 등 사찰 건설에 필요한 기술자를 일본에 파견하여 백제의 공예미술이 일본에 널리 전파되었다.[137][138][139] 소가노 우마코는 불교 수용에 적극적인 성향을 보여, 마찬가지로 불교 수용에 관심을 보이던 쇼토쿠 태자와 연대하여, 불교 수용에 반대하는 배불파(排仏派)이자 국신파(国神派)인 모노노베노 모리야(物部守屋)와 정쟁을 되풀이한 끝에 승리를 거두어 오무라지(大連)인 모노노베 씨를 타도하고 중앙 권력의 정점에 섰다. 모노노베 씨는 백제에서 불교까지 들어온다면 자기네의 선주(先住) 신앙과 조정에서의 세력이 더욱 약화될 것을 우려하고 있었다.[140] 602년 관륵(觀勒)이 일본에 건너가 천문, 책력, 지리, 둔갑방술(遁甲方術) 등에 관한 많은 책을 전하고, 불교를 전파하였다.[141][142]

倭국(일본) 영토였던 일본 열도에는 여러 차례에 걸쳐 한반도에서 이주하는 물결이 있었다. 그 주요 원인은 한반도의 전란이었던 것으로 생각되며, 대규모의 倭국으로의 이주는 한반도 전란 시기와 대체로 일치한다. 여기에는 기술과 지식 도입을 위해 倭왕권(일본 왕권)의 지배하에 기술을 가지고 섬긴 사람들이 초기부터 있었음이 고고자료로 뒷받침된다. 그러나 고고학적 조사 결과로는 倭국(일본)의 한반도계 이주민의 흔적은 압도적으로 가야 남부와 관련된 것이 많고, 백제인의 활동을 유추할 수 있는 것은 제한적이다.

이와 관련이 있을지도 모르는 기록이 『일본서기』 「추고기」 612년에 백제에서 온 노자공(路子工)(다른 이름: 지기마로)가 수미산의 모양이나 오교(吳橋)를 만들었다는 것이다. 또한, 서일본 각지에 남아 있는 조선식 산성은 백제 멸망 후 일본으로 망명해 온 백제인의 지휘로 건설된 것이 『일본서기』 「천지기」에 보인다. 위에서 본 바와 같이 고고학적 흔적이 없는 것은 아니지만, 6세기 전반까지는 가야계와 비교하여 백제계의 흔적은 제한적이다. 7세기에 들어서 가야계 자료가 감소함에 따라 백제계 자료가 상대적으로 두드러지기 시작한다.

한편, 『일본서기』에는 6세기에 백제에서 倭국(일본)으로 파견된 지식인과 기술자에 대한 기록이 많이 남아 있다. 그들은 고대 일본의 학술・문화에 큰 영향을 남겼다. 먼저 『일본서기』 「응신기」에 등장하는 왕인(와니기시)이며, 일본에 『천자문』과 『논어』를 전했다고 한다. 또한, 6세기에 군사 지원의 대가로 파견된 것으로 보이는 오경박사에 대한 기록이 있다. 513년(계체 천황 7년)에 단양이가 파견된 것을 시작으로 한고안무, 마정안, 왕류귀 등의 오경박사들이 교대로 백제에서 파견되어 倭왕권(일본 왕권)에 섬겼다. 또한, 그들과 함께 의(醫), 역(易), 역(曆)의 여러 박사와 담혜 등의 승려, 율사, 비구니, 조불공, 조사공 등도 倭국(일본)에 보내졌다. 선씨(船氏)의 조상이라고 하는 왕진이는 백제 출신이라는 설화가 남아 있다. 왕인에 대해서는 『천자문』이 실제로 편찬된 것은 응신조보다 훨씬 후의 시대이기 때문에, 그 기록은 전설에 불과하다고 보이지만, 일본 열도에서 초기 한자의 도입이 백제계를 중심으로 한 도래인을 통해 이루어졌음이 『일본서기』에 보이고, 또 『일본서기』와 다른 오래된 문헌의 용자법 등에서도 거의 확인되고 있다. 백촌강 전투 이후 백제 멸망 후에는 많은 백제인이 倭국(일본)으로 망명했다. 백제 왕자 풍장의 동생 선광(또는 젠광)의 자손은 倭국(일본)의 조정에서 백제왕(くだらのこにきし)의 성을 받아 일본의 시족으로서 백제왕씨가 형성되었다. 그들 중 어떤 자는 역시 지식인・기술자로서 倭왕권(일본 왕권)에 섬겼지만, 그들은 일정 기간만에 교대하는 파견 기술자가 아니었고, 그런 의미에서 倭국(일본)에게는 매우 귀중한 존재였다.

전체적으로, 백제에서 倭국(일본)으로의 사람과 기술의 흐름은 문헌 자료에 많이 등장하는 데 비해 고고학적 흔적은 희박하다. 이것은 화덕이나 토기 등 생활 문화에 밀착한 관계가 명확하게 보이는 가야계 요소와 대조적이다. 이러한 것으로부터, 백제와 倭국(일본)과의 관계는 일반 사람들의 대규모 이주를 가져오는 관계가 아니라 국가 간 또는 지배 계층 간에 행해지는 문물이나 기술적 측면의 관계가 중심이었고, 고고 자료로서는 남기기 어려운 것이었다고 생각된다.

9. 4. 3. 백제의 패망과 왜의 참전

신라에 의해 백제의 대당 외교가 실패하자, 659년 4월 신라를 공격하였다. 돌궐-고구려-백제-왜와 당-신라의 십자 외교가 시작된 것이다. 그러나 신라와 당나라 연합군의 공격을 받아 660년에 사비성이 함락되고, 부흥군도 순식간에 전멸함으로써 백제는 완전히 멸망하게 되었다.의자왕 13년(653년) 백제는 왜와 우호를 통하고[143] 16년(656년)과 17년(657년)에는 왜국에 앵무새·낙타·당나귀 등의 희귀품을 보냈다. 그러나 신라와 당의 연합군에 의하여 660년 멸망하였다. 이후 복신이 이끄는 부흥군은 부여풍을 임시왕으로 추대하였다. 《삼국사기》와 《일본서기》의 두 기록을 종합하면 풍은 631년 인질로서 왜국에 30년간 거주하고 있었다. 《일본서기》는 "의자왕이 왕자 풍장을 보내 질(質)로 삼았다"[144] 고 적고 있고, 《삼국사기》에서도 "일찍이 왜에 질(質)로 가 있던 옛 왕자 부여풍을 맞아 왕으로 삼았다"[145] 고 기록한다.[146] 부흥군과 부여풍은 왜의 원병을 요청했고, 왜는 병력과 물자를 원조하였다. 663년 8월, 권력을 장악하고 있던 복신과 풍의 내분이 격화되어 결국 풍이 전라도에서 복신을 살해한 뒤, 풍은 고구려와 왜에 사신을 보내 원병을 청했다. 귀실복신의 죽음으로 부흥군 지도부가 분열하고 있을 때 신라는 서둘러 부흥군을 진압하였고, 당은 웅진도독부의 유인원의 증원요청에 따라 유인궤(劉仁軌)가 인솔하는 수군 7천 명을 파병했다. 육지에서는 당의 손인사(孫仁師)·유인원 그리고 신라의 문무대왕이 이끄는 정예군이, 바다에서는 당의 두상(杜爽) 및 옛 태자였던 부여융이 이끄는 170여 척의 수군이, 수륙협공으로 백제 부흥운동의 수도 주류성으로 진격했다. 이때 육지에서는 백제의 노병들이 진을 쳤고, 바다에서는 왜선들이 강변의 모래밭에 정박해 있었다. 왜선은 전군을 셋으로 나누어 공격했지만 전술 및 간조의 시간차로 인해 당군에 비해 수적으로 우세였음에도 불구하고 네 번 모두 참패했다. 게다가 다른 한쪽에서는 왜의 수군이 신라군에 이렇다 할 만한 손실을 입히지도 못한 채 격퇴됨으로써, 선박 건조 기술이나 수군의 전략, 군사 훈련 차원에서 당시 왜가 동아시아에서 얼마나 후진적이었는지를 보여주는 사건으로 꼽힌다. 왜병의 장수였던 에치노 다쿠쓰는 하늘을 보며 맹서한 뒤 이를 갈며 분전했지만 끝내 전사했고, 규슈의 호족이었던 치쿠시노기미 사쓰야마(筑紫君薩夜麻)도 당병에 붙들려 8년 동안이나 포로로 당에 억류되어 있다가 귀국을 허락받았다. (→백강 전투)

백제는 왜국과 교류가 많았기 때문에 왜국의 귀족층에는 백제계 도래인의 자손이 많이 있었다. 백제를 일본어로는 "구다라"라고 하는데[147], 나라가 멸망한 뒤에는 풍의 남동생·선광의 자손은 왜국 조정으로부터 구다라노코니키시의 성을 받아, 왜의 귀족이 된다. 간무 천황(재위 781년~806년)의 어머니인 다카노노 니가사는 무령왕(재위 501년~523년)을 조상으로 하는 도래인 야마토씨의 출신이다. 일찍이 열도로 망명한 백제인들은 현재의 오사카시에 몰려 살면서 '백제주'(百濟洲|쿠다라스일본어)라는 마을을 만들었다.[148]

663년, 백제의 요청에 따라 일본은 아베노 히라후(阿倍比羅夫) 장군을 2만 명의 군사와 1천 척의 배를 이끌고 부여풍(일본식 이름은 호쇼(豊璋))을 지원하여 백제를 재건하려 하였다. 부여풍은 의자왕의 아들로, 이전에 일본에 사신으로 파견되었던 인물이었다. 661년 8월경 아베노 히라후가 이끄는 1만 명의 군사와 170척의 배가 도착하였고, 662년에는 가미츠케노 키미 와카코(上毛野君稚子)가 이끄는 2만 7천 명과 이오하라노 키미(廬原君)가 이끄는 1만 명의 군사가 추가로 백제에 도착하였다.

그러나 이 시도는 백강 전투(白江戰鬪)에서 실패하였고, 부여풍은 고구려로 탈출하였다. 《일본서기》(日本書紀)에 따르면 전투에서 일본 배 400척이 침몰하였고, 군사의 절반만이 일본으로 돌아갈 수 있었다.

일본군은 많은 백제 난민들과 함께 일본으로 철수하였다. 전 왕족들은 처음에는 “번객(蕃客)”으로 대우받았으며, 한동안 일본 정치 체제에 편입되지 못하였다. 부여풍의 동생 선광(善光)(일본식 이름은 젠코(禅広))은 쿠다라노 코니키시(百濟王)라는 성씨(백제왕)를 사용하였다.(이들은 또한 쿠다라 씨족이라고 불리는데, 백제는 일본어로 구다라(百濟)라고 불렸다).

참조

[1]

서적

Korean History in Maps

Cambridge University Press

[2]

백과사전

Koguryo

https://www.britanni[...]

2017-06-27

[3]

서적

Samgungnyusa

[4]

뉴스

[ 기획 ] 역사로 살펴본 한반도 인구 추이

https://edu.chosun.c[...]

Chosun Education

[5]

백과사전

Paekche

https://www.britanni[...]

[6]

웹사이트

Korea, 1–500 A.D.

http://www.metmuseum[...]

The Metropolitan Museum of Art

2000-10-01

[7]

뉴스

[ 기획 ] 역사로 살펴본 한반도 인구 추이

https://edu.chosun.c[...]

Chosun Education

[8]

서적

The Religious Traditions of Asia: Religion, History, and Culture

https://books.google[...]

Routledge

2013

[9]

웹사이트

백제(百濟)

http://encykorea.aks[...]

2023-02-04

[10]

서적

国語大辞典(新装版) (Kokugo Dai Jiten, Revised Edition)

Shogakukan

[11]

뉴스

Korean Buddhism Basis of Japanese Buddhism

http://theseoultimes[...]

2006-06-18

[12]

웹사이트

Buddhist Art of Korea & Japan

http://www.asiasocie[...]

[13]

웹사이트

Kanji

http://www.japan-gui[...]

[14]

백과사전

Pottery

http://encarta.msn.c[...]

2009-10-31

[15]

서적

(추정)

[16]

서적

A concise history of Korea : from antiquity to the present

(미상)

2020

[17]

학술지

A study of Baekje-Yamato relation changes with a focus on Baekje's capitals

[18]

웹사이트

어라하(於羅瑕)

http://encykorea.aks[...]

2023-02-04

[19]

웹사이트

백제

http://encykorea.aks[...]

Encyclopedia of Korean Culture

[20]

뉴스

백제인 얼굴 복원될까…희귀한 백제 인골이 나왔다

https://www.hani.co.[...]

The Hankyoreh

2021-07-02

[21]

서적

A History of the Korean Language

Cambridge University Press

[22]

학술지

RECONSTRUCTING THE LANGUAGE MAP OF PREHISTORICAL NORTHEAST ASIA

[23]

학술지

From Koguryo to Tamna: Slowly riding to the South with speakers of Proto-Korean

[24]

학술지

Reconstructing the Language Map of Prehistorical Northeast Asia

https://journal.fi/s[...]

[25]

웹사이트

Buddhist Sculpture

http://www.metmuseum[...]

The Metropolitan Museum of Art

2000-01-01

[26]

서적

Mokgan-e girokdoen Godae Hangugeo 木簡에 기록된 古代 韓國語 [The Old Korean Language Inscribed on Wooden Tablets]

Iljogag

[27]

서적

Samguk Sagi

http://www.koreandb.[...]

[28]

웹사이트

Paekche of Korea and the origin of Yamato Japan

http://www.wontackho[...]

Seoul Kadura International

[29]

뉴스

Japanese Royal Tomb Opened to Scholars for First Time

http://news.national[...]

News.nationalgeographic.com

2010-10-28

[30]

서적

The arts of Korea: an illustrated history

C. E. Tuttle

[31]

서적

Transactions of the Asiatic Society of Japan

Asiatic Society of Japan

[32]

웹사이트

Japanese History of Japan

http://www.japanvisi[...]

[33]

학술지

Rescuing a Stone from Nationalism: A Fresh Look at the Kwanggaeto Stele of Koguryo

[34]

서적

State Formation in Korea

Curzon Press

[35]

서적

Korean impact on Japanese culture: Japan's hidden History

Hollym International Corp.

[36]

서적

Nihon Shoki Vol. 6

[37]

논문

Mimana, A Problem in Korean Historiography

[38]

서적

Cambridge History of Japan

Cambridge University Press

[39]

서적

거짓과 오만의 역사

Random house JoongAng

[40]

서적

Great Historians from Antiquity to 1800: An International Dictionary

Greenwood press

[41]

서적

Population, Disease, and Land in Early Japan, 645–900

Harvard University Asia Center

[42]

서적

好太王碑研究

吉林人民

[43]

서적

好太王碑拓本の研究

Tokyodo Shuppan

[44]

논문

Studies on the King Gwanggaeto Inscription and Their Basis

[45]

뉴스

Fountain: Echoes of drumming hoofbeats

http://joongangdaily[...]

2022-12-05

[46]

웹사이트

Korean-Japanese Relationships in 4th Century; based on Wa Troops Issues in Gwanggaeto Stele

http://www.jkcf.or.j[...]

[47]

웹사이트

Japanese-Korean Relationships in 4th Century

http://www.jkcf.or.j[...]

The Japan-Korea Cultural Foundation

2008-08-26

[48]

논문

The origin of man'yōgana

2001

[49]

웹사이트

야후! 검색 – 통합 검색

http://kr.news.yahoo[...]

Kr.news.yahoo.com

2013-07-12

[50]

웹사이트

Baekje Cultural Land

http://www.chungnam.[...]

Chungnam.go.kr

2016-08-30

[51]

웹사이트

Baekje Historic Areas

https://whc.unesco.o[...]

UNESCO Organization

2015-11-29

[52]

백과사전

百済

小学館

[53]

웹사이트

亡命王族の寺 復元進む 百済寺跡・禁野本町遺跡(もっと関西)

https://www.nikkei.c[...]

日本経済新聞

2021-01-07

[54]

서적

pp, 293-294

[55]

서적

朝鮮史研究入門

[56]

서적

『晋書』帝紀凡十巻/巻九/帝紀第九/太宗簡文帝 昱/咸安二年

[57]

서적

『三国史記』百済本紀/第二/近肖古王/二十七年春正月

[58]

서적

『日本書紀』巻第九/氣長足姫尊(神功皇后)/五十二年秋九月

[59]

웹사이트

4世紀の日韓関係

http://www.jkcf.or.j[...]

財団法人日韓文化交流基金

2012-01

[60]

서적

『三国史記』百済本紀/第二/近肖古王

[61]

서적

朝鮮史研究入門

[62]

서적

p, 295

[63]

문서

『日本書紀』の紀年は特に雄略紀以前の年次が中国・朝鮮の歴史書と一致しない場合が多い。これは現代では『日本書紀』の編纂時に、4世紀に始まった中国・百済・伽耶との交渉開始を、干支を二運(120年)古く設定することで3世紀に引き上げる年次操作が行われていることがわかっている。神宮皇后46年を366年とするのはこの年次操作を修正した後の推定年次である。詳細は日本書紀の記事を参照。なお、神功皇后の実在は一般に疑わしいとされるが、ここでは本論から離れるため神功皇后の実在可能性の問題には触れない。これについての詳細は神功皇后の記事を参照。

[64]

서적

[65]

서적

謎の七支刀-五世紀の東アジアと日本-

中央公論社

1983-09

[66]

논문

倭・百済間の人的交通と外交 : 倭人の移住と倭系百済官僚 (第1部 総論)

http://id.nii.ac.jp/[...]

国立歴史民俗博物館

[67]

논문

六世紀代の倭系百済官僚とその本質

http://repo.komazawa[...]

駒澤史学会

[68]

서적

[69]

서적

[70]

서적

[71]

서적

井上訳注

1983

[72]

서적

日本書紀

[73]

서적

日本書紀

[74]

서적

三國遺史

[75]

서적

林下筆記

[76]

웹사이트

우리역사넷 - 신편 한국사 고대 06권 삼국의 정치와 사회 Ⅱ-백제 Ⅳ. 백제의 정치·경제와 사회 2. 지방·군사제도 1) 지방조직 (3) 촌락사회의 편제

http://contents.hist[...]

[77]

서적

살아있는 백제사

휴머니스트

2003-08-04

[78]

뉴스

백제 성왕 때 마한과 통합이 이루어졌다

http://www.yasinmoon[...]

영암신문

2019-01-18

[79]

뉴스

노성태의 남도역사 이야기>백제의 마한 병합은 6세기 중엽이었다

https://www.jnilbo.c[...]

전남일보

2021-03-03

[80]

웹사이트

다만 과거에는 근초고왕 시절에 마한을 병합했다는 게 통설이었다.

http://encykorea.aks[...]

[81]

뉴스

[전문가 칼럼] 시대의 아픔과 고뇌를 담은 백제 불상, 생로병사의 반가사유상과 구제의 마애석불

https://www.tfmedia.[...]

조세금융신문

2024-10-31

[82]

저널

중국 박산향로에 관한 고찰

국립중앙박물관

1994

[83]

웹사이트

http://www.cha.go.kr[...]

[84]

웹사이트

http://contents.hist[...]

[85]

웹사이트

http://www.cultureco[...]

[86]

웹사이트

백제 별칭 응준고

http://archive.baekj[...]

[87]

웹인용

“일본은 원래 백제땅 일컫는 말이었다”

https://www.hani.co.[...]

2021-06-26

[88]

웹사이트

미륵사 석탑 금제사리봉안기 원문

https://www.yna.co.k[...]

[89]

문서

내량부(內椋部)라고도 함

[90]

문서

외량부(外椋部)라고도 함

[91]

문서

상부·전부·중부·하부·후부

[92]

문서

동방(은진) · 서방(홍성) · 남방(남원) · 북방(공주) · 중방(고부)

[93]

문서

<양직공도>는 양나라의 원제(元帝)인 소역(蕭繹, 505∼554)이 제위(帝位)에 오르기 전인 형주자사(荊州刺史) 재임시(526∼539)에 편찬한 도서(圖書) 이다

[94]

웹인용

첨성대에서 보는 별자리와 경주 고분 및 유적들

https://www.pressian[...]

프레시안

2012-09-12

[95]

서적

주서

636

[96]

서적

이야기 한국고대사(고조선에서 통일신라까지, 우리 역사를 찾아서)

청아출판사

2007

[97]

서적

삼국사기

1145

[98]

서적

삼국사기

1145

[99]

서적

삼국사기

1145

[100]

서적

삼국사기

1145

[101]

서적

삼국유사

1281

[102]

서적

이야기 한국고대사(고조선에서 발해까지, 우리 역사를 찾아서)

청아출판사

2007

[103]

서적

삼국사기 백제본기

[104]

저널

7세기 동아시아의 국제 관계 : 수의 등장 이후 백제 멸망까지를 중심으로

http://hanilhis.or.k[...]

한일관계사학회

2024-01-10

[105]

서적

晉書

[106]

서적

"백제 략유(略有)요서" 기사의 분석

학연문화사

[107]

문서

신채호, 정인보, 김상기, 김철준의 요서 경략 시기에 대한 다양한 가설

[108]

서적

만들어진 한국사

파란미디어

[109]

서적

21세기 한반도와 주변 4강대국

가람기획

[110]

뉴스

[홍윤기의 역사기행]②구다라스의 백제인 왕과 왕인 박사

http://www.segye.com[...]

세계일보

2006-08-01

[111]

뉴스

[홍윤기의 역사기행]<84>고대 논터 발굴된 오사카 ‘나가하라 유적’

http://www.segye.com[...]

세계일보

2009-01-13

[112]

문서

삼국사기, 일본서기, 고사기, 삼국사기 백제본기의 기록 결손에 대한 설명

[113]

문서

일본서기 진구 황후 46년조와 근초고왕 21년의 대응 관계 및 이주갑인상

[114]

서적

한권으로 읽는 백제왕조실록(증보판)

웅진닷컴

[115]

간행물

도민을 위한 백제의 역사와 문화

충청남도역사문화연구원

[116]

서적

삼국사기

[117]

서적

삼국사기

[118]

서적

역사스페셜3

효형출판

[119]

서적

일본에 고함(KBS 국권 침탈 100년 특별기획)

시루

[120]

서적

일본서기

[121]

서적

일본서기

[122]

서적

조선명인전

일빛

[123]

서적

세계 종교사 입문

청년사

[124]

서적

우리 역사의 수수께끼3

김영사

[125]

서적

일본 천황은 한국인이다

효형출판

[126]

서적

일본서기

[127]

서적

구수한 큰맛

다할미디어

[128]

서적

조선명인전

일빛

[129]

서적

일본서기

[130]

서적

야사로 보는 삼국의 역사1

가람기획

[131]

서적

하룻밤에 읽는 한국사

페이퍼로드

[132]

서적

조선명인전

일빛

[133]

서적

일본서기

[134]

서적

한국인의 윤리사상사

학문사

[135]

서적

일본서기

[136]

서적

우리 역사의 수수께끼3

김영사

[137]

서적

일본서기

[138]

서적

구수한 큰맛

다할미디어

[139]

서적

고대로부터의 통신

푸른역사

[140]

서적

일본 천황은 한국인이다

효형출판

[141]

서적

일본서기

[142]

서적

글로벌 세계 대백과사전

도서출판 범한

[143]

서적

삼국사기

[144]

서적

일본서기

[145]

서적

삼국사기

[146]

서적

역사스페셜3

효형출판

[147]

뉴스

[홍윤기의 역사기행] ①일본 속 백제 발자취’

http://www.segye.com[...]

세계일보

2006-07-25

[148]

뉴스

[홍윤기의 역사기행] ①일본 속 백제 발자취’

http://www.segye.com[...]

세계일보

2006-07-25

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com