에라토스테네스

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

에라토스테네스는 고대 그리스의 학자로, 키레네에서 태어나 아테네에서 교육을 받았으며, 알렉산드리아 도서관의 관장을 역임했다. 그는 수학, 과학, 지리학 등 다양한 분야에서 업적을 남겼으며, 특히 지구의 둘레를 정확하게 계산한 것으로 유명하다. 또한, 소수를 찾는 방법인 에라토스테네스의 체를 고안했으며, 지리학 연구를 통해 세계 지도를 제작하고 지리학이라는 학문 분야의 이름을 처음으로 사용했다. 그는 다재다능한 인물로 평가받았으며, 만년에 시력을 잃고 단식 끝에 사망했다.

고대 그리스의 키레네(현재 리비아)에서 태어난 학자로, 아테네에서 교육을 받았으며 이집트 프톨레마이오스 왕조 시기 알렉산드리아 도서관의 관장을 역임했다. 그는 수학, 지리학, 천문학, 역사학, 시 등 다양한 분야에서 중요한 업적을 남겼다.

에라토스테네스는 다양한 학문 분야에 능통했던 박식가(polymath)로, '펜타슬로스'(Πένταθλος, 만능 선수)라는 별명을 얻었다.[32] 하지만 경쟁자들은 그가 여러 분야에서 뛰어났지만 어느 한 분야에서도 최고는 아니라는 의미에서 '베타'(Beta, 두 번째)라고 부르기도 했다. 스트라본은 에라토스테네스를 지리학자들 사이에서는 수학자로, 수학자들 사이에서는 지리학자로 평가했다.[32]

2. 생애

젊은 시절 아테네에서 스토아학파를 비롯한 여러 철학과 학문을 배웠으며, 시와 역사 저술에서도 재능을 보였다.[17][18] 기원전 245년경 프톨레마이오스 3세 에우에르게테스의 초청으로 알렉산드리아로 이주하여 도서관 사서가 되었고, 기원전 236년에는 아폴로니오스 로디오스의 뒤를 이어 도서관 관장이 되어[34] 도서관 발전에 기여했다.[18]

에라토스테네스는 동시대의 위대한 과학자 아르키메데스와 친밀하게 교류했으며, 아르키메데스는 자신의 저서 『방법』을 에라토스테네스에게 헌정하기도 했다.[34] 그는 기원전 255년경 천구의를 발명했으며[3], 특히 기원전 240년경 지구의 둘레를 놀라울 정도로 정확하게 계산한 업적으로 잘 알려져 있다.[25] 또한, 인류를 그리스인과 야만인으로 구분하고 그리스인의 순수성을 강조한 아리스토텔레스의 관점을 비판하며 모든 민족에게는 장점과 단점이 공존한다고 주장하는 등, 편협한 민족주의에 반대하는 입장을 보이기도 했다.[19]

말년에는 안과 질환으로 시력을 잃었고, 이로 인한 상실감과 우울감으로 인해 스스로 음식을 거부하여 기원전 194년 82세의 나이로 생을 마감했다.[16][34]

2. 1. 출생과 교육

아글라오스의 아들 에라토스테네스는 기원전 276년 고대 그리스의 키레네(Cyrene)에서 태어났다. 오늘날 리비아의 일부인 키레네는 수 세기 전 그리스인들이 건설한 도시로, 5개 도시(키레네, 아르시노에, 베레니케, 프톨레마이스, 아폴로니아)로 이루어진 펜타폴리스의 수도였다. 알렉산드로스 대왕이 기원전 332년 키레네를 정복한 이후, 기원전 323년 그의 사망 후 키레네의 통치권은 그의 장군 중 한 명이자 프톨레마이오스 왕국의 창시자인 프톨레마이오스 1세 소테르에게 넘어갔다. 프톨레마이오스 왕조의 지배 아래 키레네는 주로 말과 약재 및 향신료로 사용된 식물인 실피움 수출에 힘입어 경제적으로 번영했으며, 학문이 발달한 곳이 되었다.[31]

당시 다른 젊은 그리스인들처럼 에라토스테네스는 지역 체육관에서 공부했을 것으로 추정된다. 그곳에서 그는 신체 훈련과 사회적 담론뿐만 아니라 읽기, 쓰기, 산수, 시, 음악 등을 배웠을 것이다.[16]

더 깊이 있는 학문을 위해 에라토스테네스는 아테네로 갔다. 아테네에서 그는 키티온의 제논에게서 스토아학파 철학을 배웠고,[17] 이후 쾌락주의 철학을 가르친 키오스의 아리스토 밑에서도 수학했다. 또한 플라톤 학원의 원장이었던 피타네의 아르케실라오스에게서도 배웠다. 플라톤 철학에 대한 그의 관심은 플라톤 철학의 수학적 기반을 탐구한 그의 첫 학술 저서 ''플라토니코스'' 집필로 이어졌다.[18]

에라토스테네스는 다양한 분야에 관심을 가졌으며, 칼리마쿠스 밑에서 시 창작 기술을 배우기도 했다.[16] 그는 육보시(hexameter) ''헤르메스''와 애가(elegiac) ''에리고네''를 썼는데, 후자는 아테네 처녀 에리고네의 자살 이야기를 다룬다.[18] 또한 그는 트로이 전쟁부터 시작하여 중요한 사건들의 연대를 과학적으로 기록한 ''연대기(Chronographies)''를 저술했는데, 이 책은 정확성으로 높은 평가를 받았다. 후대의 조지 싱켈로스는 이 책 덕분에 테베 왕 38명의 목록을 보존할 수 있었다. 에라토스테네스는 올림픽 경기 우승자들의 연대기인 ''올림픽 우승자들''도 저술했다. 이 저작들의 정확한 집필 시기는 알려져 있지 않으나 그의 뛰어난 능력을 보여주는 증거이다.

2. 2. 알렉산드리아 도서관 활동

에라토스테네스의 학문적 명성과 뛰어난 시적 능력은 이집트 프톨레마이오스 왕조의 왕 프톨레마이오스 3세 에우에르게테스의 주목을 받았다. 기원전 245년, 왕은 당시 30세였던 에라토스테네스를 알렉산드리아 도서관의 사서로 초빙했다. 에라토스테네스는 왕의 초청을 받아들여 알렉산드리아로 이주했고, 그곳에서 남은 생애를 보냈다.[18]

기원전 236년, 에라토스테네스는 시인 아폴로니오스 로디오스의 뒤를 이어 알렉산드리아 도서관의 제3대 관장으로 임명되었다.[34] 그는 도서관장으로서 프톨레마이오스 3세의 자녀들을 가르쳤는데, 그중에는 훗날 왕위를 계승한 프톨레마이오스 4세 필로파토르도 있었다. 에라토스테네스는 도서관의 장서를 확충하는 데 힘썼다. 당시 알렉산드리아에서는 모든 책을 도서관에 제출하여 복사본을 만들도록 했는데, 그 복사본이 매우 정교하여 원본과 구별하기 어려울 정도였다고 전해진다. 그는 페르가몬 도서관과의 경쟁 속에서 알렉산드리아 도서관의 명성을 지키고자 노력했으며, 호메로스 연구를 위한 부서를 만들고 아이슈킬로스, 소포클레스, 에우리피데스와 같은 그리스 3대 비극 작가들의 원본 작품을 확보하는 데에도 기여했다.[18] 그는 적어도 기원전 204년까지 도서관장직을 유지했다.[34]

나이가 들면서 에라토스테네스는 안과 질환을 앓게 되었고, 기원전 195년경에는 시력을 완전히 잃었다. 더 이상 책을 읽거나 자연을 관찰할 수 없게 되자 깊은 우울감에 빠졌고, 스스로 음식을 거부하여 굶어 죽는 길을 택했다. 그는 기원전 194년, 82세의 나이로 알렉산드리아에서 생을 마감했다.[16][34]

2. 3. 만년과 죽음

나이가 들면서 안과 질환을 앓게 되었고, 기원전 195년경에는 시력을 완전히 잃었다.[16][34] 더 이상 책을 읽거나 자연을 관찰할 수 없게 된 것에 괴로워하며 우울감에 빠졌고, 결국 스스로 음식을 끊어 기원전 194년 알렉산드리아에서 82세의 나이로 생을 마감했다고 전해진다.[16][34]

3. 주요 업적

그의 주요 업적은 다음과 같다.

이 외에도 에라토스테네스는 아리스토텔레스가 주장한 그리스인과 야만인의 이분법적 구분을 비판하며, 민족에 대한 편견 없는 시각을 보여주었다.[19][10]

3. 1. 지구 둘레 측정

고대 그리스인들은 지역에 따라 북극성의 높이가 다른 사실 등을 근거로 지구가 공처럼 둥글다는 것을 알고 있었다. 에라토스테네스는 이러한 이해를 바탕으로 지구의 크기를 측정하고자 했다. 그는 시에네(현재의 아스완)에서는 하지 날 정오에 태양빛이 우물 바닥까지 수직으로 비치지만(고도 90도), 북쪽에 위치한 알렉산드리아에서는 약간의 각도를 이루며 비춘다는 사실에 주목했다.[35] 그는 이 각도 차이(두 도시의 위도 차이)와 두 도시 사이의 거리를 알면 지구 전체의 둘레를 계산할 수 있다고 생각했다.

클레오메데스가 전하는 바에 따르면, 에라토스테네스는 알렉산드리아와 시에네 사이의 거리를 약 5,000 스타디아로, 두 도시 간의 위도 차이를 원 둘레의 1/50(현대의 각도로 환산하면 7.2°)로 측정했다.[6][35] 이를 바탕으로 그는 지구의 전체 둘레를 5,000 스타디아 × 50 = 250,000 스타디아로 계산했다. 그러나 에라토스테네스의 측정을 언급하는 다른 많은 문헌에서는 252,000 스타디아라는 값을 제시하기도 한다. 일부 연구자들은 이것이 계산의 편의성이나 실용성을 위해 에라토스테네스가 초기 값을 수정한 결과일 수 있다고 본다.

지구 둘레 측정은 에라토스테네스의 가장 유명한 업적으로 알려져 있다.[4] 하지만 이 측정은 지구가 완전한 구형이라거나, 알렉산드리아와 시에네가 정확히 같은 경도 상에 있다는 등의 몇 가지 가정에 기반하고 있었다. 또한, 두 도시 간의 거리 측정값 자체의 정확성이나 당시 사용된 '스타디온' 단위의 길이가 정확히 얼마인지 불분명하다는 한계도 가지고 있다. '스타디온'의 길이를 어떻게 해석하느냐에 따라 에라토스테네스가 계산한 지구 둘레는 현대 단위로 약 39060km에서 40320km 사이로 추정되며, 이는 실제 지구 둘레와의 오차가 -2.4%에서 +0.8% 정도에 해당한다(스타디온 값을 155m와 160m 사이로 가정할 경우).[25] 또 다른 해석(1 스타디온 = 185m)에 따르면 약 46250km로, 실제 값보다 약 17% 큰 값이 된다.

이러한 측정상의 부정확성에도 불구하고, 에라토스테네스의 작업은 기하학적 원리를 이용하여 지구의 크기를 과학적으로 추론하려 한 최초의 중요한 시도로 평가받는다. 과학사가 오토 노이게바우어는 이 값이 엄밀한 측정이라기보다는 다루기 쉬운 개략적인 추정치에 가깝다고 보았다.[36] 에라토스테네스는 자신의 측정 방법을 ''지구 측정에 관하여''라는 책에 상세히 기술했지만, 안타깝게도 이 책은 현재 전해지지 않는다.[5]

3. 1. 1. 측정 방법

고대 그리스인들은 지역에 따라 북극성의 높이가 달라지는 것을 보고 지구가 공처럼 둥글다는 사실을 이미 알고 있었다. 에라토스테네스는 이 지식을 바탕으로 지구의 크기를 측정하고자 했다. 그는 시에네(현재의 아스완)에서는 하지 날 정오에 태양빛이 우물 바닥까지 똑바로 비친다는 사실, 즉 태양의 고도가 90도가 된다는 점에 주목했다.[35] 이를 통해 지구의 크기를 계산할 수 있다고 생각한 것이다.

에라토스테네스는 알렉산드리아에서는 하짓날 태양의 남중 고도가 90도가 아니라, 수직선에서 약간 기울어진다는 것을 관찰했다. 그는 수직으로 세운 막대(그노몬)와 그 그림자가 만드는 각도를 측정했는데, 이 각도가 바로 알렉산드리아와 시에네 사이의 위도 차이에 해당한다고 보았다. 클레오메데스가 전한 단순화된 방법에 따르면, 이 각도 차이는 원 한 바퀴(360°)의 1/50, 즉 7.2°였다.[6][35]

다음으로 에라토스테네스는 알렉산드리아와 시에네 사이의 거리가 필요했다. 이 거리는 약 5,000 스타디아로 추정되었는데, 이는 당시 전문 거리 측정가(보마티스트)들이 측정한 값이나[7] 에라토스테네스 자신이 만든 지도에서 얻은 값으로 여겨진다. 스트라본에 따르면, 나일 강의 범람으로 지형이 자주 바뀌었기 때문에 이집트에서는 전문 보행자들이 매년 거리를 다시 측정했다고 한다.

이 두 가지 정보, 즉 두 도시 간의 각도 차이(7.2°)와 거리(5,000 스타디아)를 이용하여 에라토스테네스는 간단한 비례식을 통해 지구 전체의 둘레를 계산했다. 각도 차이가 원 전체의 1/50에 해당하므로, 지구 둘레는 두 도시 간 거리의 50배가 된다. 따라서 지구 둘레는 5,000 스타디아 × 50 = 250,000 스타디아라는 계산 결과가 나온다.

다만, 에라토스테네스의 연구를 언급한 다른 많은 문헌에서는 252,000 스타디아라는 값을 제시하기도 한다. 일부 연구자들은 에라토스테네스가 계산의 편의성을 위해 초기 값에 2,000 스타디아를 더했을 것이라고 추정한다. 예를 들어, 원주를 60등분한 단위(각도 6°)당 거리를 4,200 스타디아라는 깔끔한 숫자로 만들기 위해서였을 수 있다.

에라토스테네스의 측정은 다음과 같은 몇 가지 가정에 기반했다.

이 측정 방법은 기하학적으로는 타당했지만, 실제 측정값에는 몇 가지 오차 요인이 있었다.

에라토스테네스가 계산한 지구 둘레(250,000 또는 252,000 스타디아)가 오늘날의 단위로 정확히 얼마인지는 알기 어렵다. '스타디온'이라는 단위 자체가 시대와 지역에 따라 길이가 달랐기 때문이다. 역사가 카를 프리드리히 레만-하우프트는 최소 6종류의 스타디온이 있었다고 주장했다. 만약 1스타디온을 약 185m로 본다면(천문학자 데니스 로울린스 등의 설), 252,000 스타디아는 약 46250km가 되어 실제 지구 둘레보다 약 17% 정도 큰 값이 된다. 다른 스타디온 단위를 적용하면 실제 값과의 오차는 39060km에서 40320km 사이, 즉 -2.4%에서 +0.8% 사이로 추정되기도 한다.[25] (스타디온의 값을 155m와 160m 사이로 가정).

에라토스테네스의 지구 둘레 측정은 그의 가장 유명한 업적으로,[4] 비록 사용된 측정값들이 다소 부정확하고 가정이 완벽하지는 않았지만, 기하학적 원리를 이용하여 지구의 크기를 합리적으로 추론해냈다는 점에서 큰 의미를 갖는다. 과학사가 오토 노이게바우어는 이 측정값이 엄밀한 의미의 '측정'이나 '관측'이라기보다는 다루기 쉬운 개략적인 수치로 표현된 추정치에 가깝다고 평가했다.[36] 에라토스테네스는 이 측정 방법을 ''지구 측정에 관하여''라는 책에 설명했지만, 아쉽게도 이 책은 현재 전해지지 않는다.[5]

3. 1. 2. 측정의 한계

에라토스테네스가 지구 둘레를 측정한 방법은 매우 독창적이었지만, 몇 가지 중요한 가정과 측정상의 한계로 인해 정확한 값을 얻는 데는 어려움이 있었다.에라토스테네스는 측정을 위해 다음과 같은 5가지 가정을 세웠다.

# 알렉산드리아와 시에네(현재의 아스완) 사이의 거리는 5000 스타디온이다.

# 알렉산드리아는 시에네의 정북쪽에 있다. (즉, 동일 경도 상에 있다.)

# 시에네는 북회귀선 상에 위치한다. (즉, 하지 정오에 태양 고도가 90°이다.)

# 지구는 완전한 구형이다.

# 지구로 들어오는 태양 광선은 평행하다.

그러나 이러한 가정들은 실제와 차이가 있어 측정 오차의 원인이 되었다.

# 지구의 형태: 지구는 완전한 구형이 아니라 적도 부분이 약간 더 부푼 타원체이다.

# 두 도시의 위치: 알렉산드리아와 시에네는 정확히 같은 경도 상에 있지 않으며, 시에네 역시 정확히 북회귀선 위에 위치하지 않는다.

# 거리 측정: 두 도시 사이의 거리(5000 스타디온)는 전문 보행자(보마티스트)들이 측정했지만[7], 당시 기술로는 정확한 측정에 한계가 있었다. 스트라보는 나일 강이 매년 범람하여 지형을 바꾸기 때문에 이집트에서는 전문 보행자를 사용하여 매년 반복적으로 거리 측정을 했다고 기록했는데, 이는 거리 측정의 어려움을 짐작하게 한다.

또한, 에라토스테네스가 사용한 '스타디온'이라는 단위의 정확한 길이가 얼마인지 명확하지 않다는 점도 측정 결과를 해석하는 데 어려움을 준다. 스타디온의 길이는 시대와 지역에 따라 달랐으며, 역사가 카를 프리드리히 레만-하우프트는 최소 6가지 종류의 스타디온이 있었다고 주장했다. 에라토스테네스가 구한 값은 문헌에 따라 250,000 스타디온[6] 또는 252,000 스타디온으로 다르게 전해진다. 후자의 값은 에라토스테네스가 계산의 편의를 위해 초기 값(250,000 스타디온)을 60등분이 가능한 252,000 스타디온으로 수정했을 가능성이 제기된다. 만약 1스타디온을 약 185m로 본다면(천문학자 데니스 로울린스 등의 설), 252,000 스타디아는 약 46250km가 되어 실제 지구 둘레보다 약 17% 큰 값이 된다.

결론적으로 에라토스테네스의 지구 둘레 측정은 기하학적 원리는 타당했지만, 여러 가정의 부정확성, 측정 기술의 한계, 단위의 불확실성 등으로 인해 정확한 값과는 차이가 있었다. 과학사학자 오토 노이게바우어는 이 측정이 "거리의 '측정'도 천문학적 '관측'도 대략적인 추정 이상의 것이 아니며, 다루기 쉬운 개략적인 수치로 표현된 것임이 명백하다"고 평가했다.[36] 그럼에도 불구하고, 문헌에 따라서는 스타디온과 미터법 단위를 자의적으로 변환하여 에라토스테네스가 매우 정확한 측정을 한 것처럼 기술하는 경우도 있어 주의가 필요하다. 지구 크기에 대한 보다 정밀한 측정은 후대의 아부 라이한 알 비루니와 같은 학자들에 의해 이루어졌다.[37]

3. 2. 에라토스테네스의 체

에라토스테네스의 체(그리스어: κόσκινον Ἐρατοσθένους|코스키논 에라토스테누스grc)는 에라토스테네스가 고안했다고 여겨지는 소수를 찾는 방법이다. 이는 자연수를 순서대로 늘어놓은 표에서 합성수를 차례로 지워나가면서 소수 목록을 얻는 방식으로, 마치 체로 걸러내는 것과 같다고 하여 이러한 이름이 붙었다.

이 방법은 주어진 한계까지의 모든 소수를 찾는 간단하면서도 오래된 알고리즘으로, 알고리즘의 예시로도 자주 소개된다. 작동 원리는 먼저 2의 배수들을 지우고, 그 다음 남은 수 중 가장 작은 소수인 3의 배수들을 지우는 방식으로, 각 소수의 배수들을 반복적으로 합성수(소수가 아닌 수)로 표시하여 제거하는 것이다. 특정 소수의 배수들은 해당 소수에서 시작하여 그 소수만큼의 간격을 가진 수열로 나타난다. 이는 각 후보 수를 모든 소수로 일일이 나누어보는 순차적인 검사 방법과는 다른, 효율적인 접근 방식이다.

에라토스테네스의 체는 어떤 수가 소수인지 판별하는 여러 소수 판정 방법 중 가장 널리 쓰이는 방법 중 하나이다. 고대에 고안된 이 방법이 오늘날까지도 수학자들 사이에서 활발하게 사용된다는 점은 에라토스테네스의 뛰어난 수학적 통찰력을 보여준다.

3. 3. 지리학 연구

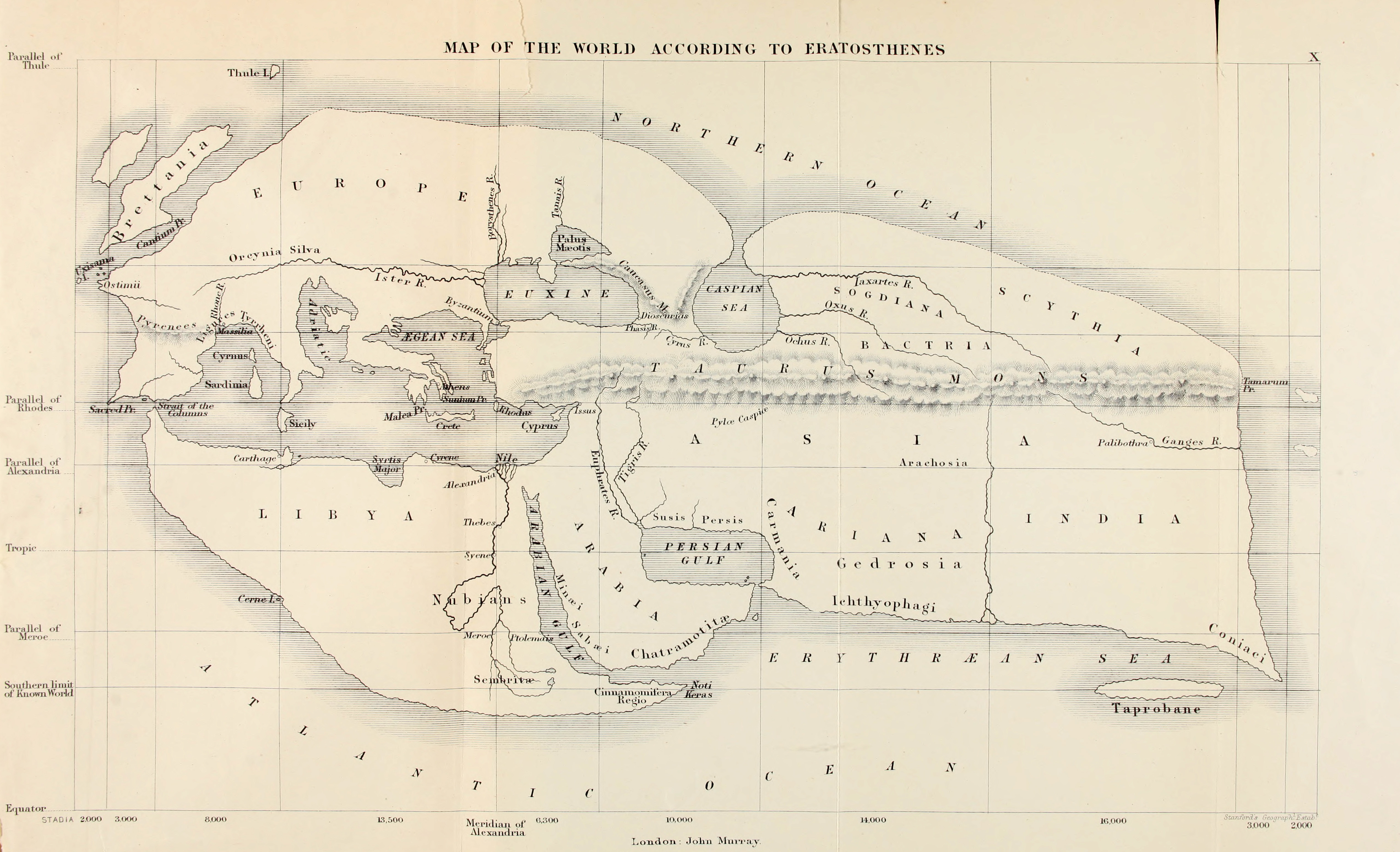

에라토스테네스는 지구에 대한 지식을 바탕으로 지리학 연구를 이어갔다. 그는 지구의 크기와 모양에 대한 자신의 발견을 활용하여 세계 지도를 만드는 작업에 착수했다. 알렉산드리아 도서관에서 그는 다양한 여행 서적들을 접할 수 있었는데, 여기에는 당시 알려진 세계에 대한 방대한 정보와 다양한 형태의 지도들이 포함되어 있었다. 그는 이 정보들을 체계적으로 정리하고자 했다.[20]

그의 대표적인 저서인 3권짜리 Geographika|게오그라피카grc(''지리학'')에서 에라토스테네스는 당시 알려진 세계 전체를 묘사하고 지도로 나타냈다. 그는 지구를 다섯 개의 기후대로 나누었는데[21], 극지방 주변의 두 개의 한대, 두 개의 온대, 그리고 적도와 열대 지방을 포함하는 열대 지역으로 구분했다.[22] 이 책은 오늘날 우리가 사용하는 '지리학'이라는 학문 분야의 명칭을 처음 사용한 기록으로 알려져 있다.[8] 에라토스테네스는 지구 표면에 위선(평행선)과 경선(자오선)으로 이루어진 격자 체계를 도입하여 전 세계 모든 장소의 위치를 나타내고자 했다. 이 격자 체계를 통해 서로 멀리 떨어진 장소 간의 거리를 추정하는 것이 가능해졌다. Geographika|게오그라피카grc에는 400개가 넘는 도시의 이름과 위치가 기록되어 있었는데, 이는 이전에는 시도된 적 없는 방대한 작업이었다.[31] 비록 그의 Geographika|게오그라피카grc 원본은 소실되었지만, 플리니우스, 폴리비우스, 스트라보, 마르키아누스와 같은 후대 역사가들의 저술에 인용된 단편들을 통해 그 내용을 일부 복원할 수 있다.

- 제1권은 서론에 해당하며, 이전 학자들의 업적을 검토하고 그들의 기여를 인정하는 내용이다. 여기서 에라토스테네스는 호메로스가 지리학적 정보를 정확히 제공하지 못했다고 비판했는데, 이는 오디세이아에 묘사된 세계를 사실로 받아들이던 당시 많은 사람들의 반감을 샀다.[18][23] 그는 또한 지구의 본질과 기원에 대해 논하며, 지구가 움직이지 않는 구체이지만 지표면은 계속 변화한다고 생각했다. 특히 지중해가 과거에는 육지로 둘러싸인 거대한 호수였으나, 어느 시점에 서쪽의 대서양과 연결되었다고 추정했다.

- 제2권에는 그의 가장 유명한 업적 중 하나인 지구 둘레 계산 방법과 결과가 담겨 있다. 플리니우스에 따르면, 에라토스테네스는 이 책에서 시에네(오늘날의 아스완)의 한 우물에 하지 정오가 되면 태양 빛이 바닥까지 수직으로 내리쬐는 현상을 관찰한 이야기를 설명했다.[9] 이 책은 현대의 수학 지리학 교과서와 같은 성격을 띤다.

- 제3권은 정치 지리학을 다루었다. 그는 여러 국가를 언급하고, 자신이 만든 평행선(위선)을 이용해 지도를 여러 구역으로 나누어 각 지역에 대한 정확한 설명을 제공하고자 했다. 이는 지리학 연구의 획기적인 발전으로 평가받으며, 에라토스테네스가 "근대 지리학의 아버지"로 불리는 이유가 되었다.[20]

스트라보에 따르면, 에라토스테네스는 아리스토텔레스 등이 주장한 그리스인과 야만인이라는 이분법적 사고에 반대했다. 그는 알렉산드로스 대왕이 문명화된 법과 정부를 가진 모든 사람들을 존중함으로써 편협한 조언자들의 말을 따르지 않았다고 평가했다.[10] (스트라보 자신은 에라토스테네스의 이러한 해석에 동의하지 않으며, 알렉산드로스가 사람들의 자질을 파악하여 통치했을 뿐이라고 주장했다.[11])

에라토스테네스의 유명한 지구 크기 측정은 위도와 경도를 이용하여 거리를 정확하게 표현하려는 지도 제작 노력의 일환이었다. 그는 도서관의 방대한 정보를 활용하여 당시의 세계 지도를 개선하고자 했으며, 로도스를 기준으로 주요 위선과 경선을 설정했다. 이 지도는 고대 사회에서 오랫동안 가장 정확한 지도로 인정받았다. 지도 제작의 기준이 된 경선은 로도스를 지나 남쪽으로 에라토스테네스가 있던 알렉산드리아와 나일 강 상류의 시에네(현재 아스완 부근)를 통과하는 선으로 설정되었다.

고대 그리스에서는 지역에 따라 북극성의 고도가 달라지는 현상 등을 통해 기원전 4세기경부터 지구가 구형이라는 생각이 퍼지기 시작했다. 천동설로 발전하게 되는 이 우주관에서는 지구가 우주의 중심에 있고, 태양 빛은 지구상의 어느 곳에서나 거의 평행하게 도달한다고 여겨졌다.

에라토스테네스는 알렉산드리아 도서관에서 연구하던 중, 시에네에서는 하지 정오에 태양 빛이 우물 바닥까지 똑바로 비춘다는 사실, 즉 태양의 남중고도가 90°가 된다는 것(북회귀선 상에 위치)을 알게 되었다. 이를 통해 지구의 크기를 계산할 수 있음을 깨달았다. 그는 같은 날 같은 시각 알렉산드리아에서는 수직으로 세운 막대기에 그림자가 생기는 것을 관찰하고, 막대기와 그림자 끝을 잇는 선이 막대기와 이루는 각도를 측정했다. 이 각도는 시에네와 알렉산드리아 사이의 위도 차이 때문에 발생하는 것이며, 에라토스테네스는 이 각도가 원주의 1/50에 해당한다고 계산했다. 당시 그리스에서는 원을 360도로 나누는 각도 체계가 일반적이지 않았지만, 이를 현대의 단위로 환산하면 약 7.2°에 해당한다.[35]

클레오메데스에 따르면, 에라토스테네스는 시에네와 알렉산드리아 사이의 거리를 당시 단위로 5,000 스타디아로 추정했다. 이를 바탕으로 비례식을 이용하여 지구 전체 둘레를 50 × 5,000 = 250,000 스타디아로 계산했다. 그러나 다른 많은 문헌에서는 에라토스테네스가 계산한 지구 둘레를 252,000 스타디아로 기록하고 있다. 많은 학자들은 에라토스테네스가 초기 계산 값에 2,000 스타디아를 더해 수정했을 것으로 추정한다. 그 이유는 명확하지 않지만, 단순히 계산의 편의성을 위해 원주를 60등분한 단위(즉, 6° 간격)당 거리를 4,200 스타디아로 맞추려 했을 가능성이 제기된다. 시에네와 알렉산드리아 사이의 거리 측정 방법 역시 정확히 알려져 있지는 않지만, 스트라보는 나일 강의 잦은 범람 때문에 이집트에서는 전문 측량사들이 정기적으로 거리를 측정했다고 기록하고 있다.

에라토스테네스가 사용한 '스타디온'(스타디아의 단수형)의 정확한 길이는 시대와 지역에 따라 달랐기 때문에[36], 그가 계산한 지구 둘레를 현대 단위로 정확히 환산하기는 어렵다. 역사가 카를 프리드리히 레만-하우프트는 최소 6종류의 스타디온이 있었다고 주장하기도 했다. 가장 유력한 설 중 하나는 천문학자 데니스 로울린스 등이 제시한 것으로, 1스타디온을 약 185m로 보는 것이다. 이 경우 252,000 스타디아는 약 46250km로, 실제 지구 둘레보다 약 17% 큰 값이 된다.

측정값의 정확성 여부와 관계없이, 지구가 구형이고 태양 빛이 평행하다는 전제 하에 이루어진 에라토스테네스의 추론 방식은 기하학적으로 매우 정확했다. 비록 사용된 거리 측정값이나 각도 관측값이 다소 개략적인 추정치였을 수 있지만[36], 그의 방법론은 과학사적으로 큰 의미를 지닌다. (참고로, 지구 크기에 대한 실질적인 정밀 측정은 10세기 아라비아의 천문학자 알 비루니에 의해 이루어졌다.[37])

3. 4. 기타 업적

에라토스테네스는 다양한 분야에 능숙하여 '펜타슬로스'(Πένταθλος, Pentathlos)라는 별명으로 불렸는데, 이는 그가 진정한 의미의 박식가(polymath)였음을 보여준다. 하지만 경쟁자들은 그가 여러 분야에서 뛰어났지만 어느 한 분야에서도 최고는 아니라는 의미에서 '베타'(Beta, 두 번째)라고 부르기도 했다. 스트라본은 에라토스테네스를 지리학자들 사이에서는 수학자로, 수학자들 사이에서는 지리학자로 평가했다.[32]에라토스테네스는 수학과 과학 분야에서 여러 중요한 업적을 남겼다.

- 천문학적 거리 계산: 카이사레아의 에우세비우스는 그의 저서 《복음 준비론》(Praeparatio Evangelica)에서 에라토스테네스가 계산한 천체 거리를 언급한다. 에라토스테네스는 태양까지의 거리를 "σταδίων μυριάδας τετρακοσίας καὶ ὀκτωκισμυρίαςgrc" (스타디온의 400만과 8만, 즉 4,080,000 스타디온 또는 8억 4백만 스타디온으로 해석됨)으로, 달까지의 거리를 78만 스타디온으로 계산했다고 한다. 1 스타디온을 185m로 가정할 경우, 8억 4백만 스타디온은 약 1.49억km로, 이는 실제 지구와 태양 사이의 평균 거리와 매우 유사하다.

- 태양 지름 계산: 마크로비우스에 따르면, 에라토스테네스는 태양의 지름이 지구 지름의 약 27배라고 계산했다.[20] 실제 태양 지름은 지구 지름의 약 109배이다.[24]

- 달력 개선: 알렉산드리아 도서관에서 일하면서 에라토스테네스는 지구의 황도 경사각 관측을 바탕으로 달력을 개선했다. 그는 1년이 365일이며, 4년마다 하루를 추가하는 윤년(366일)을 두어야 한다고 계산했다.[26] 이 방식은 이후 율리우스력의 기초가 되었다.

- 입방체 배적 문제: 에라토스테네스는 입방체의 부피를 두 배로 만드는 문제에 대한 기하학적 해법을 제시하고 이를 매우 자랑스러워했다. 그는 이 문제를 해결하기 위해 '메솔라비온'(mesolabio)이라는 기계식 작도 도구를 발명했으며, 이 도구의 청동 모형을 편지, 시와 함께 프톨레마이오스 3세에게 헌정했다.[27] 에라토스테네스는 아르키메데스와 친구 사이였으며, 아르키메데스는 에라토스테네스의 학문과 수학에 대한 열정을 높이 평가하여 자신의 저서 《방법》(The Method)을 그에게 헌정했다.[28]

- 에라토스테네스의 체: 소수를 찾는 간단하고 효율적인 알고리즘인 '에라토스테네스의 체'를 고안했다. 이 방법은 특정 범위 내의 모든 소수를 찾는 데 사용되며, 오늘날에도 여전히 교육적인 목적으로 널리 알려져 있다.

또한 에라토스테네스는 모든 민족에게는 좋은 점과 나쁜 점이 공존한다고 믿었으며, 인류를 그리스인과 야만인으로 나누고 그리스인의 순수성을 유지해야 한다고 주장한 아리스토텔레스의 관점을 비판했다.[19] 이는 당시로서는 상당히 개방적인 생각이었다.

4. 저서

에라토스테네스는 당대 가장 저명한 학자 중 한 명으로, 알렉산드리아 도서관에서 근무하기 전과 근무하는 동안 광범위한 지식 분야를 다루는 저술을 남겼다. 그는 지리학, 수학, 철학, 연대기, 문학 비평, 문법, 시, 그리고 희극에 이르기까지 다양한 주제에 대해 저술했다.[32] 그는 여러 관점을 가진 인물이었으며, 아테네 유학 시절 다양한 학파의 영향을 받았다. 플라톤 철학의 수학적 기반을 탐구한 ''플라토니코스''를 저술했고,[18] 칼리마쿠스 밑에서 시의 예술을 연구하여[16] ''헤르메스''라는 육보시와 ''에리고네''라는 애가를 썼다.[18]

그는 또한 역사 연대기 분야에서도 중요한 저술을 남겼다. 트로이 전쟁부터 시작하여 중요한 날짜들을 과학적으로 기술한 ''연대기''(Chronographies)는 정확성으로 높은 평가를 받았으며, 후대의 조지 싱켈로스는 이 책을 통해 테베의 왕 38명의 목록을 보존할 수 있었다. 올림픽 경기 우승자들의 연대기인 ''올림픽 우승자들''도 저술했다.[18]

에라토스테네스의 가장 유명한 저서 중 하나는 3권으로 이루어진 ''지리학''(Γεωγραϕικά|게오그라피카grc)이다. 이 책에서 그는 당시 알려진 세계 전체를 묘사하고 지도로 만들었으며, 지구를 다섯 개의 기후대로 나누었다.[21][22] 이 책은 지리학이라는 학문 분야의 이름을 처음 사용했으며,[8] 400개가 넘는 도시의 이름과 위치를 기록했다.[31] 비록 원본은 소실되었지만, 플리니우스, 폴리비우스, 스트라본, 마르키아누스 등의 저술을 통해 일부 내용을 알 수 있다.

- 1권: 선배 학자들의 업적을 검토하고 호메로스의 지리적 묘사를 비판했으며, 지구의 본질과 기원에 대해 논했다.[18][23]

- 2권: 지구의 둘레를 계산한 내용을 담고 있으며, 이는 수학 지리학의 기초로 여겨진다.[9]

- 3권: 정치 지리학을 다루며, 국가들을 분류하고 평행선을 이용해 지도를 구획하여 영토를 설명했다. 이 업적으로 에라토스테네스는 "근대 지리학의 아버지"로 불린다.[20]

이 외에도 지구 측량에 관한 저술(Περὶ τῆς ἀναμετρήσεως τῆς γῆς, 클레오메데스가 요약본 인용[29]), 아르시노에 3세 여왕에 대한 회고록 ''아르시노에'', 키오스의 아리스토에 대한 논고 ''아리스톤''[30], 헬레니즘 시대 별자리 신화를 모은 ''별자리 목록''(Catasterismi) 등 다수의 저술이 있었으나, 알렉산드리아 도서관의 파괴 이후 대부분 소실되었다.[32]

주요 저서 목록 (대부분 소실됨)

- ''플라토니코스''(Platonikos) (소실, 스미르나의 테온이 인용)

- ''헤르메스''(Hermes)

- ''에리고네''(Erigone)

- ''연대기''(Chronographies)

- ''올림픽 승리자''(Olympic Victors)

- ''지구 측량에 관하여''(Περὶ τῆς ἀναμετρήσεως τῆς γῆς, On the Measurement of the Earth)[29] (소실, 클레오메데스가 요약)

- ''지리학''(Γεωγραϕικά|게오그라피카grc)[32] (소실, 스트라본이 비판)

- ''아르시노에''(Arsinoe) (소실; 아테네우스가 『향연의 소피스트들』(Deipnosophistae)에서 인용)

- ''아리스톤''(Ariston) (소실; 아테네우스가 『향연의 소피스트들』(Deipnosophistae)에서 인용)[30]

- ''별자리 목록''(Catasterismi, Katasterismoi)

참조

[1]

웹사이트

Imagine the Universe – The Earth

https://imagine.gsfc[...]

[2]

백과사전

Greek chronology

https://www.britanni[...]

[3]

웹사이트

Aratus's "Phenomena," Cleomedes's "On the Circular Motions of the Celestial Bodies," and Nichomachus's "Introduction to Arithmetic" – Viewer – World Digital Library

https://www.wdl.org/[...]

2021-02-24

[4]

서적

The Forgotten Revolution: How Science Was Born in 300 BC and Why It Had to Be Reborn

https://books.google[...]

Springer

2024-08-28

[5]

서적

Geodesy

https://books.google[...]

De Gruyter

2021-05-02

[6]

문서

Caelestia

[7]

문서

De nuptiis Philologiae et Mercurii

[8]

서적

Introduction to Geography: People, Places & Environment

https://www.pearson.[...]

Pearson

2022-08-28

[9]

웹사이트

Eratosthenes of Cyrene

https://www.khanacad[...]

2019-11-19

[10]

문서

Plutarch's discussion on Alexander ignoring Aristotle's advice

[11]

서적

Invention of Racism in Classical Antiquity

Princeton University Press

2013

[12]

백과사전

Eratosthenes

1971

[13]

웹사이트

Eratosthenes (276–195 B.C.)

http://hosting.astro[...]

2019-07-28

[14]

웹사이트

Entry ε 2898

https://www.cs.uky.e[...]

[15]

서적

Asimov's Biographical Encyclopedia of Science and Technology

Pan Books Ltd

1975

[16]

서적

Eratosthenes of Cyrene

2006

[17]

논문

Zeno and Stoic Consistency

1977

[18]

백과사전

Eratosthenes of Cyrene

1998

[19]

서적

Alexander the Great

Cambridge University Press

1948

[20]

백과사전

Eratosthenes

University of Michigan Library

2005

[21]

백과사전

Eratosthenes of Cyrene

2001

[22]

백과사전

Eratosthenes

2011

[23]

리뷰

Review of (D.W.) Roller 'Eratosthenes' Geography

2011

[24]

웹사이트

Ask an Astronomer

http://coolcosmos.ip[...]

[25]

서적

The Forgotten Revolution: How Science Was Born in 300 BC and Why It Had to Be Reborn

https://books.google[...]

Springer

2024-08-28

[26]

뉴스

Greek Scholar's Work Shows Usefulness of Measurement

Manawatu Standard

2012-06-19

[27]

논문

Plato as "Architect of Science"

1998

[28]

논문

Archimedes Life Works and Machines

2010

[29]

문서

Dioptra

William Heinemann Ltd.; Harvard University Press

1957

[30]

웹사이트

Athenaeus: Deipnosophists – Book 7

http://www.attalus.o[...]

[31]

서적

Eratosthenes' Geography

Princeton University Press

2010

[32]

백과사전

Eratosthenes

Charles Scribner's Sons

1971

[33]

서적

コスモス 上

[34]

웹사이트

Eratosthenes — Greek scientist

https://www.britanni[...]

2017-06-19

[35]

서적

聖なる幾何学

ランダムハウス講談社

[36]

서적

A History of Ancient Mathematical Astronomy

Springer-Verlag

[37]

문서

van Helden 1985, p.166.

[38]

서적

코스모스

사이언스북스

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com