간화선

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

간화선은 12세기 송나라의 대혜종고 선사가 창시했다고 알려진 선 수행법이다. 화두(話頭)를 통해 깨달음을 얻는 것을 목표로 하며, 공안(公案)이라는 스승과 제자 간의 문답 형식을 활용한다. 임제종, 황벽종, 조계종 등에서 간화선을 수행하며, 묵조선과 대립하기도 했다. 간화선은 현대에도 다양한 분야에서 영감을 주며, 린자이 선종의 공안 수행, 화두 참구, 수행 단계 등을 거쳐 깨달음에 이르는 것을 목표로 한다. 주요 공안집으로는 벽암록, 종용록, 무문관 등이 있다.

### 화두(話頭)

2. 역사

2. 1. 간화선의 기원과 발전

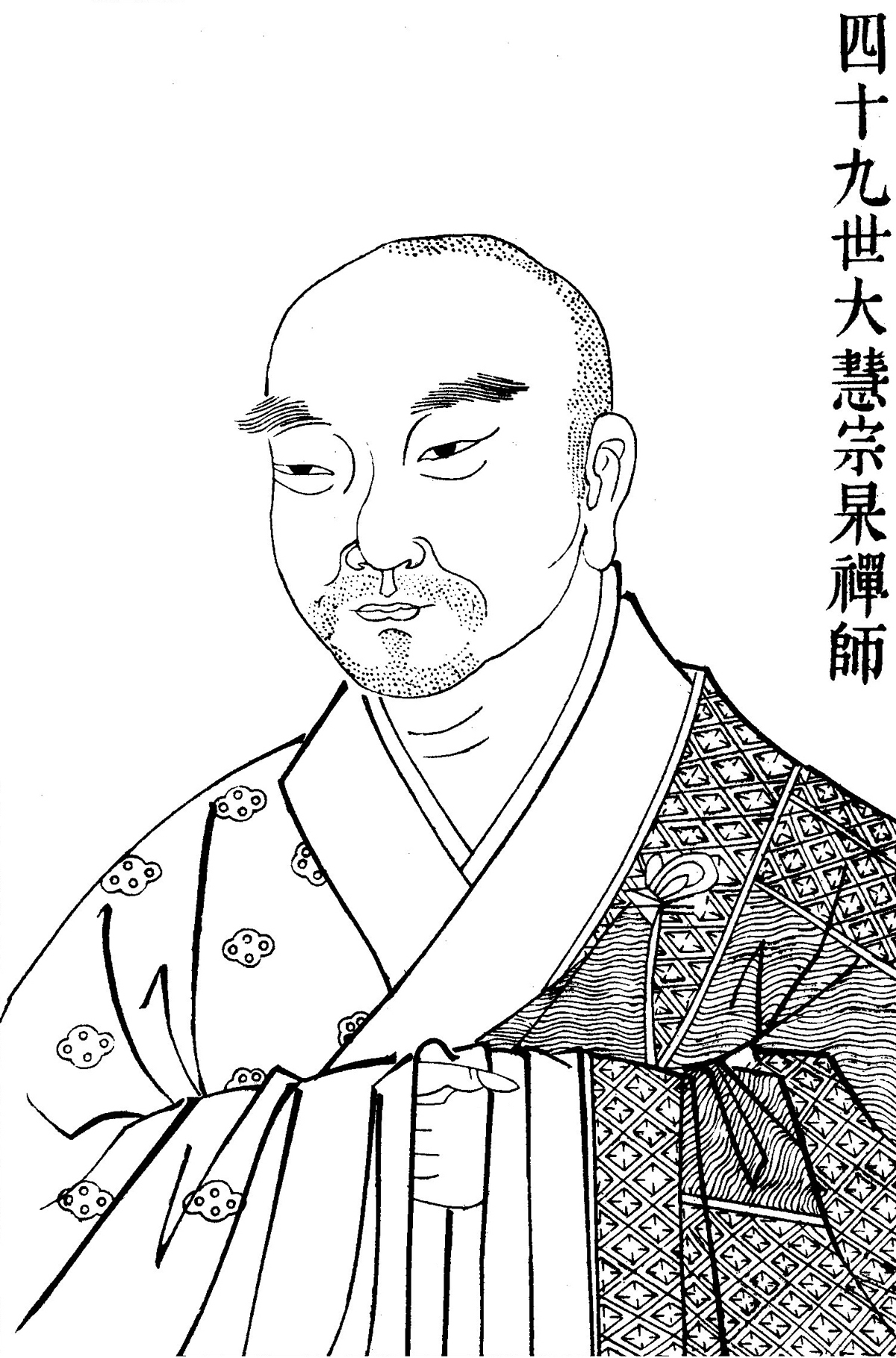

12세기 송나라 대혜종고(大慧宗杲, 1089~1163) 스님이 간화선을 창시했다고 알려져 있지만, 대혜종고 당시에도 이미 간화선은 존재했다. 굉지정각(宏智正覺: 1091~1157)과 같은 시대에 간화선을 주창했던 대혜는 묵조선을 비판했다. 굉지정각은 조동종의 제10대 조사로서 묵조선을, 대혜종고는 간화선을 주창하여 거의 같은 시기에 두 선법이 나타났다.

간화선 문헌은 당나라 말기(10세기)에서 송나라 (960–1279) 사이에 발전했다. 이 문헌들은 선사들의 어록과 ''전등록''과 같은 "전승" 텍스트의 모음에서 비롯되었다. 모튼 슐터에 따르면, "오래된 공안(公案) 사례에 대한 해설이 언제 시작되었는지는 정확히 밝혀지지 않았지만, 이러한 해설이 포함된 어록을 남긴 가장 초기의 선사들은 운문 문언과 번양 선조(947–1024)인 것으로 보인다." 로버트 버스웰 주니어는 공안(公案) 전통이 "당나라 시대에 시작되어 송나라 시대에 절정에 달한 선(禪) 내부의 역동성의 산물"이라고 보았다. 송나라 초기에 선사들은 이러한 이야기를 법문(法門)에 사용하고 해설을 덧붙였다.

원래 그러한 이야기는 다른 선(禪) 사가 해설했을 때, 즉 깨달음을 위한 "사례" 연구로 사용되었을 때만 으로 여겨졌다. 과거 선사들의 말과 행동에 대한 이러한 해설 관행은 그 선사가 과거 깨달은 선사들의 계보에서 깨달은 스승으로서의 지위를 확인하는 데 기여했다.

대혜종고는 "화두선"()이라는 이름으로 이 관행을 장려하고 대중화했다. 이 수행에서 학생들은 의 와 같은 단어나 구절() 하나에 집중()하여, 깨달음에 이르게 될 때까지 내면에 "커다란 의심"의 감각을 키워야 했다. 대혜는 하나의 의 한 에 대한 명상만으로도 깨달음을 얻기에 충분하다고 가르쳤다.

중봉명본(1263–1323)은 원나라 초기에 활동한 중국 선(禪) 승려로, 의 사용을 강조하며, 이를 "선사로 인정받기를 열망하는 승려들의 통찰력을 시험하는 객관적이고 보편적인 기준"으로 보았다. 그는 또한 대혜종고의 방식을 장려했으며, 그와 함께 공부하기 위해 중국을 방문한 당시 여러 일본 임제종 승려들에게 영향을 미쳤다.[6][7]

명나라 때 미운원오(1566–1642)는 임제종의 방식을 성공적으로 장려했다.[8] 그의 가르침은 일본 선에 영향을 미쳤는데, 그의 제자 은원륭기(일본어: Ingen Ryūki, 1592–1673)가 나중에 일본에서 황벽종을 창시했기 때문이다.[9]

12세기에 일본에 선종이 자리 잡으면서, 린자이종과 소토종 모두 연구와 해설을 활용하게 되었다. 가마쿠라 시대 동안에는 공식적으로 인정받는 린자이 사찰들인 (오산)이 연구의 핵심 중심지였다.

18세기에 린자이 종은 를 얻는 수단으로서 연구를 강조했던 하쿠인의 유산에 의해 지배되었다.

선도(禪道) 수행을 지망한 운수(雲水)는, 일반적으로 참선(參禪)의 절차를 밟은 뒤 한 명의 스승을 모시고, 각지에 있는 전문 도량이라고 불리는 양성 사찰에 입문하여, 주어진 공안(公案)에 매달리게 된다. 공안은, 사(師家)(노사)가 운수가 깨달음의 경지로 나아갈 수 있도록 돕기 위해 제시하는 문제이다.

공안을 하나하나 풀어 깨달음에 이르는 선을 간화선(看話禪)이라고 부르며, 임제종, 황벽종, 한국의 조계종이 간화선에 속한다. 이에 반해, 공안을 사용하지 않고 오로지 좌선만을 하여 (지관타좌) 깨달음을 열어가는 선을 묵조선(默照禪)이라고 하며, 묵조선은 조동종의 특징이다

2. 2. 한국 간화선의 역사

현대 한국 선불교는 일반적으로 대혜종고가 가르친 방법을 따르는데, 이는 화두('핵심 구절', '말머리')에 대한 참선을 강조한다.[12] 이 방법에서 수행자는 참선뿐만 아니라 일상 활동에서도 그 구절을 반복하고 그것에 대해 질문한다. 이러한 화두 수행은 '공안에 대한 성찰'이라고도 하며, 무(mu)와 같은 공안의 단편, 또는 "이것은 무엇인가"와 같은 질문은 이 단편에 집중하고 그것을 반복함으로써 사용된다.[12]

이 전통에서는 한 번에 하나의 구절을 오랫동안 묵상하며, 점점 더 깊이 파고든다. 수행자는 평생 동안 단 하나의 화두만 부여받을 수도 있다.[12] 이 묵상의 초점은 "큰 의심"의 감정을 생성하고 법과 수행에 대한 믿음을 갖는 데 있다. 화두는 "우리의 수행의 시금석이 된다. 즉, 우리의 의심을 놓고, 큰 의심을 키우며, 큰 믿음의 계시를 허용하고, 우리의 큰 에너지를 집중하는 곳이다."[12]

허운은 다음과 같이 가르쳤다. "가장 중요한 것은 걷거나, 눕거나, 서 있을 때 항상 화두에 매달리는 것이다. 아침부터 밤까지 화두를 생생하고 명확하게 관찰하여 마치 가을 달이 고요한 물에 맑게 비치는 것처럼 마음속에 나타날 때까지. 만약 이와 같이 수행한다면, 깨달음의 경지에 도달할 수 있음을 확신할 수 있다."[13]

참선에서 사용되는 화두의 예로는 "이것은 무엇인가?", "나의 아버지와 어머니가 태어나기 전의 본래 모습은 무엇인가?", "누가 이 시체를 끌고 다니는가?", "나는 누구인가?" 등이 있다.[14]

성철과 허운과 같은 인물들은 이러한 수행을 가르치고 이에 대해 글을 썼다.[10][11]

3. 화두와 공안

'''화두'''(話頭)는 간화선에서 수행자가 깨달음을 얻기 위한 방편으로, '말이나 생각의 시작 혹은 발단'이란 뜻 혹은 단순히 '말'이라는 뜻을 가진다. 주린 때 밥 생각하듯, 목 마를 때 물 생각하듯이 화두를 깨달음을 향한 간절한 일념으로 짓다보면 깨달음을 얻게 된다고 한다.

처음에는 제자가 자신의 의심을 해결하기 위해 스승에게 가르침을 받는 개인적이고 주체적인 형태였다. 그러나 시간이 흐르면서 선의 대화는 형식화, 유형화, 공식화되었고, 이 내용을 공안(公案)이라 한다. 공안은 관공서의 문서라는 뜻으로, 큰 스님들이 깨달은 기연이나 제자들을 인도하던 사실을 기록하여 후세에 공부하는 규범이 된 것을 말한다. 고칙(古則)은 이러한 고덕선사(古德禪師)의 말귀를 말하며, 화두는 공안이나 고칙의 내용을 함축하는 하나의 낱말이나 구절로 정해진다.[92]

송나라 말기(11~12세기)에는 학생들에게 숙고를 위해 특정 공안을 할당하는 관행이 흔해졌으며, 어떤 자료들은 공안을 숙고함으로써 깨달음을 얻은 선사들의 사례를 담고 있다. 대혜종고 (1089–1163) 시대에 이 관행은 확립되었고, 대혜종고는 "화두선"이라는 이름으로 이 관행을 장려하고 대중화했다. 그는 하나의 공안의 한 화두에 대한 명상만으로도 깨달음을 얻기에 충분하다고 가르쳤다.

대혜종고는 학생들에게 무-공안의 무와 같은 단어나 구절(화두) 하나에 집중(kan중국어)하여, 이 의문의 덩어리가 "산산조각"나서 깨달음에 이르게 될 때까지 내면에 "커다란 의심"의 감각을 키워야 한다고 가르쳤다. 대혜종고의 발명은 가르침에 대한 성찰로 발전된 통찰력과 사마타, 즉 마음의 평온함을 균형 있게 맞추는 것을 목표로 했다. 이전의 공안 숙고 방식은 단어 하나에 집중하는 것이나 "의심의 덩어리"를 키우는 것을 가르치지 않았기 때문에, 대혜종고의 집중 방식은 독창적인 공헌이었다.

대혜종고는 또한 이 새로운 명상 기술이 그 시대의 선 수행자들이 깨달음을 얻는 유일한 방법이라고 주장했다. 데일 S. 라이트는 화두는 아무런 의미가 없으며, 어떤 지적인 행위나 개념적인 사고도 돌파구의 가능성을 방해할 것이라고 주장했다. 또한 당시 공안 명상에 가장 관심이 있던 지식인들이 사고하는 경향이 있기 때문에 가장 성공하기 어려울 것이라고 경고하며, 공안을 해결하려는 모든 노력을 완전히 중단하고 "지적 도구를 가지고 있다는 자만심을 버리는 것"을 조언했다.

로버트 부스웰은 공안에 대한 비개념적 명상에 대한 이러한 강조는 "개발해야 할 것이 아무것도 없다는 것을 의미한다. 모든 학생은 수행을 통해 달성할 수 있는 것이 있다는 희망과 그 결과를 달성할 것이라는 자만심을 모두 포기하기만 하면 된다."라고 설명한다.

이러한 수행은 사마타와 유사한 좌선(조동종의 묵조선과 유사함)이 되었으며, 모든 학습을 간화선의 수행에서 포기해야 했기 때문에 반지성주의적이라고 데일 S. 라이트는 주장한다.

마리오 포세스키는 대혜종고의 ''간화'' 선(하나의 ''화두''에 집중하는)이 갑작스러운 방법인 것처럼 보이지만, 본질적으로는 집중력을 점진적으로 완성하는 과정으로 구성된다고 본다. 또한 표준화된 선 수행에서 ''간화'' 기술이 수행하는 역할을 관찰하며, 이것이 전통의 일상화에 기여하여 초기 선의 더 개방적이고 창의적인 측면의 일부를 잃게 만들었다고 주장한다.

선도(禪道) 수행을 지망한 운수(雲水)는, 일반적으로 참선(參禪)의 절차를 밟은 뒤 한 명의 스승을 모시고, 각지에 있는 전문 도량이라고 불리는 양성 사찰에 입문하여, 주어진 공안(公案)에 매달리게 된다. 공안은, 사(師家)(노사)가 운수(雲水)가 깨달음의 경지로 나아갈 수 있도록 돕기 위해 제시하는 문제이며, 깨달음의 경지에 이르지 못한 사람에게는 쉽게 이해하기 어려운 난제이지만, 궤변이나 궤변이 설해지는 것은 아니며, 둔치(頓智)나 수수께끼와도 다르다.

수년 간의 수행 중에는 승당에서 좌선을 하거나, 절의 업무에 종사하면서 매일, 많을 때는 하루에도 수 차례 노사에게 불려가 회답을 요구받는다.

공안을 하나하나 풀어 깨달음에 이르는 선을 간화선이라고 부르며, 임제종, 황벽종, 한국의 조계종이 간화선에 속한다. 이에 반해, 공안을 사용하지 않고 오로지 좌선만을 하여 (지관타좌) 깨달음을 열어가는 선을 묵조선이라고 하며, 묵조선은 조동종의 특징이다.

근세에는 일정한 수의 공안을 풀지 않으면 주지가 될 수 없는 등, 법랍 (연수) 외에 승려로서의 수행 정도를 나타내는 기준이 되기도 했다.

### 공안(公案)

공안(公案)은 관공서의 문서를 뜻하는 공부안독(公府案牘)의 준말로, 선종의 큰 스님들이 깨달은 내용이나 제자들을 가르친 사실을 기록하여 후세의 수행 규범이 된 것을 말한다.[92] 고칙(古則)은 이러한 옛 선사들의 말을 가리키며, 화두는 공안이나 고칙의 내용을 함축한 낱말이나 구절이다.[92] 화두(話頭)는 간화선에서 수행자가 깨달음을 얻기 위한 방편으로, '말이나 생각의 시작' 또는 '말'이라는 뜻을 지닌다.

원래 공안은 제자가 스승에게 가르침을 청하는 개인적이고 주체적인 대화였으나, 시간이 흐르면서 형식화, 유형화, 공식화되었다.[91] 스승이 제자에게 문제를 던져 깨달음을 얻게 하는 방식으로 발달했다.[91]

원나라 선승 중봉명본에 따르면, 공안(公案)은 당나라 시대 중국에서 "공공 기록" 또는 "공공 법정의 사건 기록"을 지칭했던 '공부지안독(公府之案牘)'의 줄임말에서 시작되었다. 이는 개인의 의견을 넘어선 현실 원리를 나타내는 은유로, 스승이 제자의 깨달음 정도를 시험하는 수단으로 사용되었다.

간화선 문헌은 당나라 말기에서 송나라 사이에 발전했으며, 선사들의 어록과 전등록과 같은 "전승" 텍스트 모음에서 비롯되었다. 초기 선사들은 이러한 이야기를 법문에 사용하고 해설을 덧붙여 제자들을 가르쳤다. 운문 문언과 번양 선조(947–1024)는 이러한 해설이 포함된 어록을 남긴 초기 선사들이다."

송나라 시대에는 "교양 있는 문인"들의 영향으로 공안 수집 및 해설 문학이 발전했다. 이들은 만남-대화 구절("사례", 공안(公案))에 산문 해설(), 시 해설()을 추가하여 복잡한 텍스트를 만들었다.

이러한 송나라 시대 선(禪) 텍스트의 스타일은, 많은 중국 문학적 관습과 "문학 게임"의 스타일에 영향을 받았다.

대혜종고는 제자들이 선(禪)을 공부하는 데 방해가 된다는 이유로 ''벽암록''의 목판을 불태웠다고 전해진다.

선도(禪道) 수행을 위한 참선(參禪)과정에서, 운수(雲水)는 전문 도량이라 불리는 양성 사찰에 입문하여 사(師家)(노사)에게 공안(公案)을 받고 수행한다.

공안을 하나하나 풀어 깨달음에 이르는 선을 간화선(看話禪)이라고 하며, 임제종, 황벽종, 한국의 조계종이 간화선에 속한다. 공안을 사용하지 않고 좌선만을 하는 선을 묵조선(默照禪)이라고 하며, 조동종의 특징이다.

선종의 문답은 제삼자의 코멘트가 붙는 경우가 많다. 처음에는 대답하지 못한 승려를 대신하는 '''대어'''(代語)나, 대답해도 불충분한 것에는 다른 입장에서 대답하는 '''별어'''(別語) 등, 제2, 제3차의 문답을 낳고, 최초의 문답을 '''본칙'''(本則) 또는 '''고칙'''(古則), '''화두'''(話頭), '''화칙'''(話則) 등으로 하여 참선 공부하는 공안선 또는 간화선의 시대가 된다.

송대에는 일반 사대부들 사이에 간화선에 대한 관심이 높아져, 고칙을 모은 '''거고'''(挙古), 운문의 송을 붙이는 '''송고'''(頌古), 산문의 코멘트를 모은 '''념고'''(拈古) 등, 수많은 공안집이 존재했다. 『벽암록』이나, 『무문관』이 대표적이다.

3. 1. 화두(話頭)

'''화두'''(話頭)는 간화선에서 수행자가 깨달음을 얻기 위한 방편으로, '말이나 생각의 시작 혹은 발단'이란 뜻 혹은 단순히 '말'이라는 뜻을 가진다. 주린 때 밥 생각하듯, 목 마를 때 물 생각하듯이 화두를 깨달음을 향한 간절한 일념으로 짓다보면 깨달음을 얻게 된다고 한다.

처음에는 제자가 자신의 의심을 해결하기 위해 스승에게 가르침을 받는 개인적이고 주체적인 형태였다. 그러나 시간이 흐르면서 선의 대화는 형식화, 유형화, 공식화되었고, 이 내용을 공안(公案)이라 한다. 공안은 관공서의 문서라는 뜻으로, 큰 스님들이 깨달은 기연이나 제자들을 인도하던 사실을 기록하여 후세에 공부하는 규범이 된 것을 말한다. 고칙(古則)은 이러한 고덕선사(古德禪師)의 말귀를 말하며, 화두는 공안이나 고칙의 내용을 함축하는 하나의 낱말이나 구절로 정해진다.[92]

11~12세기 송나라 말기에는 학생들에게 숙고를 위해 특정 공안을 할당하는 관행이 흔해졌으며, 어떤 자료들은 공안을 숙고함으로써 깨달음을 얻은 선사들의 사례를 담고 있다. 대혜종고 (1089–1163) 시대에 이 관행은 확립되었고, 대혜는 "화두선"이라는 이름으로 이 관행을 장려하고 대중화했다. 그는 하나의 공안의 한 화두에 대한 명상만으로도 깨달음을 얻기에 충분하다고 가르쳤다.

대혜는 학생들에게 무-공안의 무와 같은 단어나 구절(화두) 하나에 집중(kan중국어)하여, 이 의문의 덩어리가 "산산조각"나서 깨달음에 이르게 될 때까지 내면에 "커다란 의심"의 감각을 키워야 한다고 가르쳤다. 대혜의 발명은 가르침에 대한 성찰로 발전된 통찰력과 사마타, 즉 마음의 평온함을 균형 있게 맞추는 것을 목표로 했다. 이전의 공안 숙고 방식은 단어 하나에 집중하는 것이나 "의심의 덩어리"를 키우는 것을 가르치지 않았기 때문에, 대혜의 집중 방식은 독창적인 공헌이었다.

대혜는 또한 이 새로운 명상 기술이 그 시대의 선 수행자들이 깨달음을 얻는 유일한 방법이라고 주장했다. 데일 S. 라이트는 화두는 아무런 의미가 없으며, 어떤 지적인 행위나 개념적인 사고도 돌파구의 가능성을 방해할 것이라고 주장했다. 또한 당시 공안 명상에 가장 관심이 있던 지식인들이 사고하는 경향이 있기 때문에 가장 성공하기 어려울 것이라고 경고하며, 공안을 해결하려는 모든 노력을 완전히 중단하고 "지적 도구를 가지고 있다는 자만심을 버리는 것"을 조언했다.

로버트 부스웰은 공안에 대한 비개념적 명상에 대한 이러한 강조는 "개발해야 할 것이 아무것도 없다는 것을 의미한다. 모든 학생은 수행을 통해 달성할 수 있는 것이 있다는 희망과 그 결과를 달성할 것이라는 자만심을 모두 포기하기만 하면 된다."라고 설명한다.

이러한 수행은 사마타와 유사한 좌선(조동종의 묵조선과 유사함)이 되었으며, 모든 학습을 간화선의 수행에서 포기해야 했기 때문에 반지성주의적이라고 데일 S. 라이트는 주장한다.

마리오 포세스키는 대혜종고의 ''간화'' 선(하나의 ''화두''에 집중하는)이 갑작스러운 방법인 것처럼 보이지만, 본질적으로는 집중력을 점진적으로 완성하는 과정으로 구성된다고 본다. 또한 표준화된 선 수행에서 ''간화'' 기술이 수행하는 역할을 관찰하며, 이것이 전통의 일상화에 기여하여 초기 선의 더 개방적이고 창의적인 측면의 일부를 잃게 만들었다고 주장한다.

선도(禪道) 수행을 지망한 운수(雲水)는, 일반적으로 참선(參禪)의 절차를 밟은 뒤 한 명의 스승을 모시고, 각지에 있는 전문 도량이라고 불리는 양성 사찰에 입문하여, 주어진 공안(公案)에 매달리게 된다. 공안은, 사(師家)(노사)가 운수가 깨달음의 경지로 나아갈 수 있도록 돕기 위해 제시하는 문제이며, 깨달음의 경지에 이르지 못한 사람에게는 쉽게 이해하기 어려운 난제이지만, 궤변이나 궤변이 설해지는 것은 아니며, 둔치(頓智)나 수수께끼와도 다르다.

수년 간의 수행 중에는 승당에서 좌선을 하거나, 절의 업무에 종사하면서 매일, 많을 때는 하루에도 수 차례 노사에게 불려가 회답을 요구받는다.

공안을 하나하나 풀어 깨달음에 이르는 선을 간화선이라고 부르며, 임제종, 황벽종, 한국의 조계종이 간화선에 속한다. 이에 반해, 공안을 사용하지 않고 오로지 좌선만을 하여 (지관타좌) 깨달음을 열어가는 선을 묵조선이라고 하며, 묵조선은 조동종의 특징이다.

근세에는 일정한 수의 공안을 풀지 않으면 주지가 될 수 없는 등, 법랍 (연수) 외에 승려로서의 수행 정도를 나타내는 기준이 되기도 했다.

3. 2. 공안(公案)

공안(公案)은 관공서의 문서를 뜻하는 공부안독(公府案牘)의 준말로, 선종의 큰 스님들이 깨달은 내용이나 제자들을 가르친 사실을 기록하여 후세의 수행 규범이 된 것을 말한다.[92] 고칙(古則)은 이러한 옛 선사들의 말을 가리키며, 화두는 공안이나 고칙의 내용을 함축한 낱말이나 구절이다.[92] 화두(話頭)는 간화선에서 수행자가 깨달음을 얻기 위한 방편으로, '말이나 생각의 시작' 또는 '말'이라는 뜻을 지닌다.

원래 공안은 제자가 스승에게 가르침을 청하는 개인적이고 주체적인 대화였으나, 시간이 흐르면서 형식화, 유형화, 공식화되었다.[91] 스승이 제자에게 문제를 던져 깨달음을 얻게 하는 방식으로 발달했다.[91]

원나라 선승 중봉명본에 따르면, 공안(公案)은 당나라 시대 중국에서 "공공 기록" 또는 "공공 법정의 사건 기록"을 지칭했던 '공부지안독(公府之案牘)'의 줄임말에서 시작되었다. 이는 개인의 의견을 넘어선 현실 원리를 나타내는 은유로, 스승이 제자의 깨달음 정도를 시험하는 수단으로 사용되었다.

간화선 문헌은 당나라 말기에서 송나라 사이에 발전했으며, 선사들의 어록과 전등록과 같은 "전승" 텍스트 모음에서 비롯되었다. 초기 선사들은 이러한 이야기를 법문에 사용하고 해설을 덧붙여 제자들을 가르쳤다. 운문 문언과 번양 선조(947–1024)는 이러한 해설이 포함된 어록을 남긴 초기 선사들이다."

송나라 시대에는 "교양 있는 문인"들의 영향으로 공안 수집 및 해설 문학이 발전했다. 이들은 만남-대화 구절("사례", 공안(公案))에 산문 해설(), 시 해설()을 추가하여 복잡한 텍스트를 만들었다.

이러한 송나라 시대 선(禪) 텍스트의 스타일은, 많은 중국 문학적 관습과 "문학 게임"의 스타일에 영향을 받았다.

대혜종고는 제자들이 선(禪)을 공부하는 데 방해가 된다는 이유로 ''벽암록''의 목판을 불태웠다고 전해진다.

선도(禪道) 수행을 위한 참선(參禪)과정에서, 운수(雲水)는 전문 도량이라 불리는 양성 사찰에 입문하여 사(師家)(노사)에게 공안(公案)을 받고 수행한다.

공안을 하나하나 풀어 깨달음에 이르는 선을 간화선(看話禪)이라고 하며, 임제종, 황벽종, 한국의 조계종이 간화선에 속한다. 공안을 사용하지 않고 좌선만을 하는 선을 묵조선(默照禪)이라고 하며, 조동종의 특징이다.

선종의 문답은 제삼자의 코멘트가 붙는 경우가 많다. 처음에는 대답하지 못한 승려를 대신하는 ''''''나, 대답해도 불충분한 것에는 다른 입장에서 대답하는 '''''' 등, 제2, 제3차의 문답을 낳고, 최초의 문답을 '''''' 또는 '''''', '''''', '''''' 등으로 하여 참선 공부하는 공안선 또는 간화선의 시대가 된다。

송대에는 일반 사대부들 사이에 간화선에 대한 관심이 높아져, 고칙을 모은 '''''', 운문의 송을 붙이는 '''''', 산문의 코멘트를 모은 '''''' 등, 수많은 공안집이 존재했다. 『벽암록』이나, 『무문관』이 대표적이다。

4. 다른 수행법과의 관계

4. 1. 묵조선(默照禪)과의 관계

12세기 중국에서는 석가모니의 수식관을 중심으로 하는 굉지정각의 묵조선과 대혜종고의 간화선이 대립하였다.[93] 묵조선은 간화선이 시가(詩歌)와 문장(文章)에 빠지고 고칙공안(古則公案)을 염농(拈弄)하며, 오로지 작불견성(作佛見性)만을 목표로 삼았다고 비판했다. 반면 간화선은 묵조선이 고목사회(枯木死灰)와 같이 적묵(寂默)으로 고좌(枯坐)하여 암증선(暗證禪)이라 비판했다.[93]송나라 시대의 고승 불안청원(1067-1120)은 달마 시대에는 존재하지 않았던 공안(公案)과 유사한 이야기의 사용을 거부하며, 진정한 공안은 "현재 생겨나는 것"이라고 주장했다.[66] 아서 브레이버먼에 따르면, 백수 도총(1327–1387)은 임제종의 공안 수행을 비판했는데, 이는 공안이 형식화되어 원래의 정신을 잃어가고 있었기 때문일 것이다.[67] 이큐 소준(1394–1481) 또한 공안 수행의 기계적인 측면을 비판했다.[68]

일본 조동종 수행자 중 간화선을 수행에 집중하는 사람은 드물지만, 조동종은 간화집을 많은 조동종 승려들이 편찬했기 때문에 간화와 강한 역사적 연관성을 지닌다.[22] 13세기 도겐은 그의 가르침에서 580개의 간화를 인용했고, 정법안장에 약 300개의 간화를 수집했다.[20][21] 시간이 지남에 따라 조동종은 임제종 등 다른 종파에서 다양한 간화 명상 방법을 채택했다.[22] 15세기까지 조동종 사찰에서는 간화 텍스트를 출판했으며, 조동종 승려들은 종종 임제종 사찰에서 공부하고 임제종 간화 수행 계보를 전수했다.[22] 조동종 스승들은 중세 시대 내내 간화 텍스트를 계속해서 쓰고 수집했다. 1783년 현로 오류가 쓴 ''철피적취''와 1771년 철문이 편찬한 ''천치안백칙평주''가 대표적이다.

18세기 후반과 19세기 동안 조동종에서 해설과 수행 전통은 도겐의 가르침으로 돌아가 법맥 절차를 표준화하려는 개혁 운동으로 인해 비판받고 억압되었다.[23] 이 과정에서 겐토 소쿠추(1729-1807)는 조동종에 대한 임제종과 황벽종의 영향을 제거하고 도겐의 가르침과 저술에 엄격하게 집중하려고 했다.[23] 조동종에서 전통을 억압하는 또 다른 이유는 임제종과의 차이점을 강조하고 명확한 조동종 정체성을 만들기 위한 것일 수 있다.[24]

독특한 임제종의 고승 반계 선철(1622-1693)은 공안 방식을 "오래된 폐지"라고 칭하며 비판했다.[69][70] 반계는 원오극근과 대혜종고 이전의 선사들은 공안을 사용하지 않았다고 지적하며, 당나라 초기 선으로의 회귀를 시도했다.[73][74][76] D.T. 스즈키는 반계의 이러한 시도를 평가했다.

조동종은 공안 연구를 완전히 거부하지 않지만, 좌선을 주요 수행으로 강조한다. 고도 사와키는 임제종의 공안 수행을 "사다리 선"이라고 비판했다.[79][80] 히사마츠 신이치는 현대의 공안 수행을 점진적이라고 비판하며, 자신의 "근본 공안"을 강조했다.[81][82]

현대 한국 한국 선의 고승 대행은 모든 사람이 이미 자신의 "본래 화두"를 가지고 있으므로 다른 사람에게서 화두를 받을 필요가 없다고 가르쳤다.[85]

4. 2. 위빠사나(Vipassanā)와의 관계

2000년대 이후 대한민국에는 석가모니가 수련했다고 하는 수식관을 중심으로 하는 위파사나가 많이 도입되어 어느 수행법을 선택해야 하느냐 하는 논쟁이 일어났다.5. 간화선의 수행 방법

쌍경(A4:170, Yuganaddha-sutta)에서 아난존자는 명상법을 크게 네 가지로 분류하는데, 간화선은 이 중 네 번째 명상법에 해당한다. 11~12세기 송나라 말기에는 학생들에게 특정 공안(公案)을 주어 숙고하게 하는 관행이 널리 퍼졌으며, 이러한 공안 참구를 통해 깨달음을 얻은 선사들의 사례도 기록되어 있다.

대혜종고(1089–1163)는 이러한 수행법을 "화두선"(kanhua chan중국어)이라 칭하며 널리 보급했다. 그는 '무-공안'의 '무'(無/무일본어)와 같은 단어나 구절(화두]]/통찰력과 마음의 평온함을 균형 있게 맞추는 것을 목표로 했다.

대혜종고는 하나의 화두에 대한 명상만으로도 깨달음을 얻기에 충분하다고 가르쳤으며, 이 명상 기술이 당시 선 수행자들이 깨달음을 얻는 유일한 방법이라고 주장했다. 그는 송나라에서 임제종 발전에 큰 영향을 미쳤다.

데일 S. 라이트는 화두가 의미가 없으며, 지적인 행위나 개념적 사고가 깨달음을 방해한다고 주장했다. 따라서, 공안을 해결하려는 노력을 중단하고 비개념적인 상태에 집중해야 한다고 강조했다. 로버트 부스웰은 이러한 비개념적 명상이 수행을 통해 얻을 것이 없다는 것을 의미하며, 자만심을 버려야 한다고 설명했다.

라이트는 이러한 수행이 사마타와 유사한 좌선이 되었으며, 반지성주의적이라고 주장했다. 마리오 포세스키는 대혜의 간화선이 집중력을 점진적으로 완성하는 과정이며, 선 수행의 표준화에 기여했지만 초기 선의 개방성과 창의성을 잃게 만들었다고 주장했다.

임제종, 황벽종, 한국의 조계종은 간화선을 따르며, 공안 수행은 보통 '무' 공안이나 '한 손의 소리'와 같은 '돌파 공안'으로 시작된다. 학생들은 '무'와 같은 구절에 집중하고, '대의심(大疑心)'을 불러일으키는 것이 공안 수행의 필수 요소이다. 선사 무문은 이를 '뜨겁게 달궈진 쇠공을 삼키는 것'과 같다고 비유했다.

공안을 문자 그대로 분석하는 것은 통찰력으로 이어지지 않지만, 공안이 등장한 맥락, 예를 들어 불성에 대한 가르침의 이해를 통해 더 쉽게 이해할 수 있다.

운수(雲水)는 참선(參禪) 절차를 밟고 스승을 모시고 전문 도량에 입문하여 공안에 매달린다. 공안은 깨달음의 경지에 이르지 못한 사람에게는 이해하기 어려운 난제이지만, 궤변이나 수수께끼와는 다르다. 수행자들은 승당에서 좌선하고 절의 업무를 수행하며, 노사에게 회답을 요구받는 엄격한 생활을 한다.

5. 1. 화두 참구

쌍경(A4:170, Yuganaddha-sutta)에서는 명상법을 크게 네 가지로 분류하는데, 간화선은 이 중 네 번째 명상법에 해당한다. 11~12세기 송나라 말기에는 학생들에게 특정 공안(公案)을 주어 숙고하게 하는 관행이 널리 퍼졌으며, 이러한 공안 참구를 통해 깨달음을 얻은 선사들의 사례도 기록되어 있다.대혜종고(1089–1163)는 이러한 수행법을 "화두선"(kanhua chan중국어)이라 칭하며 널리 보급했다. 그는 '무-공안'의 '무'(無/무일본어)와 같은 단어나 구절(화두]]/통찰력과 마음의 평온함을 균형 있게 맞추는 것을 목표로 했다.

대혜종고는 하나의 화두에 대한 명상만으로도 깨달음을 얻기에 충분하다고 가르쳤으며, 이 명상 기술이 당시 선 수행자들이 깨달음을 얻는 유일한 방법이라고 주장했다. 그는 송나라에서 임제종 발전에 큰 영향을 미쳤다.

데일 S. 라이트는 화두가 의미가 없으며, 지적인 행위나 개념적 사고가 깨달음을 방해한다고 주장했다. 따라서, 공안을 해결하려는 노력을 중단하고 비개념적인 상태에 집중해야 한다고 강조했다. 로버트 부스웰은 이러한 비개념적 명상이 수행을 통해 얻을 것이 없다는 것을 의미하며, 자만심을 버려야 한다고 설명했다.

라이트는 이러한 수행이 사마타와 유사한 좌선이 되었으며, 반지성주의적이라고 주장했다. 마리오 포세스키는 대혜의 간화선이 집중력을 점진적으로 완성하는 과정이며, 선 수행의 표준화에 기여했지만 초기 선의 개방성과 창의성을 잃게 만들었다고 주장했다.

임제종, 황벽종, 한국의 조계종은 간화선을 따르며, 공안 수행은 보통 '무' 공안이나 '한 손의 소리'와 같은 '돌파 공안'으로 시작된다. 학생들은 '무'와 같은 구절에 집중하고, '대의심(大疑心)'을 불러일으키는 것이 공안 수행의 필수 요소이다. 선사 무문은 이를 '뜨겁게 달궈진 쇠공을 삼키는 것'과 같다고 비유했다.

공안을 문자 그대로 분석하는 것은 통찰력으로 이어지지 않지만, 공안이 등장한 맥락, 예를 들어 불성에 대한 가르침의 이해를 통해 더 쉽게 이해할 수 있다.

운수(雲水)는 참선(參禪) 절차를 밟고 스승을 모시고 전문 도량에 입문하여 공안에 매달린다. 공안은 깨달음의 경지에 이르지 못한 사람에게는 이해하기 어려운 난제이지만, 궤변이나 수수께끼와는 다르다. 수행자들은 승당에서 좌선하고 절의 업무를 수행하며, 노사에게 회답을 요구받는 엄격한 생활을 한다.

5. 2. 간화선 수행의 단계

쌍경(A4:170, Yuganaddha-sutta)에서 아난존자는 명상법에 크게 네 가지가 있다고 가르치는데, 간화선은 이 중 네 번째 명상법에 해당한다. 임제종에서는 점진적으로 공안(kōan일본어)을 공부한다. 임제종 내에는 다쿠주 커리큘럼과 인잔 커리큘럼의 두 가지 분파가 있으며, 이들 아래에는 여러 하위 분파가 존재한다. 또한 개별 가르침 라인 사이에는 추가적인 커리큘럼 변형이 존재하기도 한다. Kōan일본어 커리큘럼은 시간이 지남에 따라 지속적으로 발전해 왔기 때문에, 정해진 학습 프로그램이라기보다는 살아있는 수행 전통으로 간주하는 것이 좋다.하쿠인은 초기 통찰력을 연마하고 자비심을 키우기 위해 돌파 kōan일본어과 "통과하기 어려운" kōan일본어만을 언급했지만, 그의 후계자들은 다섯 가지 분류 체계를 개발했다.

# Hosshin일본어, 법신 kōan일본어은 첫 번째 통찰을 공(空)으로 깨우기 위해 사용된다. 이들은 법신(法身), 즉 근본을 드러내며, "무차별적이고 무조건적인 것"을 소개한다.

# Kikan일본어, 역동적인 작용 kōan일본어은 깨어난 관점에서 본 현상 세계를 이해하는 데 도움을 준다. 여기서 hosshin kōan일본어은 본질(tai일본어)을, kikan kōan일본어은 작용(yu일본어)을 나타낸다.

# Gonsen일본어, 단어의 설명 kōan일본어은 옛 스승들의 기록된 말씀을 이해하는 데 도움을 준다. 이들은 근본이 말에 의존하지 않지만, 말에 얽매이지 않고 말로 표현된다는 것을 보여준다.

# Hachi Nanto일본어, 여덟 개의 "통과하기 어려운" kōan일본어. 이 kōan일본어은 이전의 성취에 대한 집착을 끊고, 또 다른 큰 의심을 만들어내어 사토리를 통해 얻은 자아를 산산조각 낸다. 정확히 어떤 것이 이 여덟 개의 kōan일본어인지는 불확실하다.

# Goi jujukin kōan일본어, 오위(五位)와 십중계.

아키즈키에 따르면, 다섯 번째 범주가 Kojo일본어, '위로 향함'인 이전 분류 시스템이 있었으며, 이 범주 또한 수행자에게서 모든 "선의 냄새"를 제거하기 위한 것이었다.

매우 진보된 수행자는 Matsugo no rokan일본어, "마지막 관문"과 Saigo no ikketsu일본어, "최종 확인"을 받을 수 있다. "마지막 관문"은 수행자가 훈련장을 떠날 때 주어지는데, 예를 들어 "임제종의 모든 기록을 한 단어로 요약하라!"와 같다. 이것은 즉시 해결하기 위한 것이 아니라, 계속 수행하기 위해 가지고 다니기 위한 것이다. "최종 확인"은 동일한 종류의 kōan일본어에 대한 다른 말일 수 있다.

린자이(臨濟) 선종, 삼보 교단(三寶寺敎團), 그리고 백매 아상가(白梅會)에서, 공안 수행은 보통 호시(hosshi일본어) 또는 "돌파 공안"의 할당으로 시작되며, 보통 무(無) 공안 또는 "한 손의 소리"가 할당된다. 학생들은 "말머리", 즉 mu일본어와 같은 구절에 집중하도록 지시받는다. 무문관(無門關)(Mumonkan일본어) 공안 제1칙("조주(趙州)의 개")에서 무문(無門, Mumon)은 "이 '무(無)'에 몰두하여[...] 당신의 온 몸을 하나의 큰 질문으로 만들어라. 밤낮으로 부지런히 노력하라. 허무주의적 또는 이원론적 해석을 시도하지 마라."라고 적었다.

이러한 큰 의문 또는 "대의심(大疑心)"을 불러일으키는 것은 공안 수행의 필수 요소이며, "강력한 내적 압력(gidan일본어)을 쌓아, [마음의] 문을 끊임없이 두드려 해결을 요구한다". 공안 참선에 필요한 엄청난 집중력을 설명하기 위해, 선사 무문은 "뜨겁게 달궈진 쇠공을 삼키는 것과 같다. 그것을 토해내려 하지만, 할 수 없다."라고 언급했다.

공안을 문자 그대로의 의미로 분석하는 것은 통찰력으로 이어지지 않지만, 공안이 등장한 맥락을 이해하면 더 쉽게 이해할 수 있다. 예를 들어, 한 승려가 조주(趙州, Joshu)에게 "개에게 불성(佛性)이 있습니까, 없습니까?"라고 질문했을 때, 그 승려는 절대적 현실과 상대적 현실에 대한 중국적 맥락에서 이해되었던 불성에 대한 가르침의 이해를 언급한 것이다.

끊임없이 kōan일본어(shokan일본어)을 고심하거나 화두(話頭)(Hua Tou중국어), 즉 "말머리"를 생각하는 것은 견성일본어, 즉 "불성을 보는" 첫 번째 깨달음으로 이어진다.

kōan일본어을 돌파하는 목표는 "주관과 객관의 비이원성"을 깨닫는 것이다. "수행자 자신이 구하는 행위 자체가 kōan일본어이다. 이것을 깨닫는 것이 통찰력이며, kōan일본어에 대한 응답이다.[...] 주관과 객관 - 이것은 두 손뼉을 마주치는 것이다. 수행자가 kōan일본어이 단순히 의식의 대상이 아니라, kōan일본어에 대한 답을 구하는 활동으로서의 자기 자신임을 깨달을 때, 주관과 객관은 더 이상 분리되지 않고 구별되지 않는다 [...] 이것은 한 손뼉을 마주치는 것이다 (sic)."

kōan일본어과 "하나가 되는" 것과 그 결과로 나타나는 돌파구를 묘사하는 다양한 설명이 있다. 하지만 mu-kōan일본어의 사용은 비판을 받기도 한다. 아마 사미에 따르면, 주된 목적은 단순히 kōan일본어과 "하나가 되는" 것이다. 첫 번째 kōan일본어과 '하나가 된' 것을 보여주는 것만으로도 첫 번째 kōan일본어을 통과하기에 충분하다. 사미에 따르면, 이것은 반야(般若, )와 같지 않다.

초기 통찰 이후, 통찰을 심화하고 일상생활에 통합하는 방법을 배우기 위해 추가 수행이 필요하다. 중국의 선(禪)과 한국의 선(禪)에서, 이러한 추가 수행은 동일한 화두에 대한 추가적인 숙고로 구성된다. 린자이 선(臨濟禪)에서는, 추가적인 공안(公案) 수행을 통해 이러한 추가 수행이 이루어지며, 이를 위해 정교한 교육 과정이 존재한다. 소토 선(曹洞禪)에서는 시칸타자가 통찰을 심화하기 위한 주요 수행법이다.

삼보 교단의 전 소토종 승려 하쿠운 야스타니의 학교와 타이잔 마에즈미의 백매 아상가, 그리고 그에게서 파생된 많은 그룹들은 공안 수행을 통합한다. 산보 교단은 진정한 수행의 시작으로서 견성, 즉 자신의 참된 본성에 대한 최초의 통찰을 매우 강조한다. 이 학교는 소위 하라다-야스타니 공안 커리큘럼을 따르는데, 이는 하쿠인의 제자인 타쿠주에서 유래되었다. 이것은 소위 "정점 구절"이 제거된 단축된 공안 커리큘럼이며, 린자이의 타쿠주 커리큘럼보다 학습 시간이 상당히 적게 소요된다.

견성을 얻기 위해 대부분의 학생들은 무(無)공안을 배정받는다. 돌파구를 찾은 후, 학생은 먼저 22개의 "내부" 공안을 공부하는데, 이는 "미공개이며 일반 대중을 위한 것이 아니"지만 그럼에도 불구하고 출판되고 논평된다.[25] 그 후 학생들은 ''무문관'', ''벽암록'', ''본칙'' 및 ''전등록''을 거친다. 공안 커리큘럼은 동산의 오위와 계율로 완성된다.

6. 간화선의 현대적 의의와 과제

겐토 소추와 도겐의 에이헤이지 18대 주지는 린자종을 포함한 '외래'적인 것과 소토종의 공안에 대한 개혁을 시도했다. 이큐는 교토 상인들을 위해 인형을 만들며 공안을 참구했고, 무문관의 15번째 공안을 통과하여 법명을 얻었다.

필립 카플로와 D.T. 스즈키 등은 선에 대한 오해를 비판했고, 앨런 와츠는 공안이 좌선 수행 부족을 지지한다고 주장했지만, 스즈키는 와츠가 이야기를 이해하지 못했다고 비판했다. 더글러스 호프스태터는 ''괴델, 에셔, 바흐: 영원한 황금의 땋기''에서 선 공안의 역설과 현실 인식을 다루었고, 프랭크 허버트는 선 가르침에서 영감을 받아 역설적 요소에 대해 썼다.[26]

한국 영화 ''달마가 동쪽으로 간 까닭?''은 공안에 기반한 서사를 담고 있으며,[27] 영화 제작자 알레한드로 조도로프스키는 승려 에조 타카타와 함께 명상하고 공안을 연구했다. 잭 케루악은 ''달마 빔스''에서 운멘의 ''똥 막대기'' 공안을 언급했고, 코이케 카즈오와 코지마 고세키의 만화 ''고독한 늑대와 새끼 늑대''는 임제 의현의 공안을 중심으로 전개된다.[28]

해커 문화에서는 컴퓨터 과학과 관련된 해커 공안이 개발되었고,[29] 밥 딜런의 노래 "거짓 예언자"는 무문관 공안을 언급한다.[30] 브라이언 이노는 생성 음악 소프트웨어 시스템 ''코안''을 개발했고,[31] 타이숀 소리는 앨범 ''코안''을 발매했다. 리처드 플래너건의 소설 ''한 손의 박수 소리''와 영화는 하쿠인 에카쿠의 공안에서 제목을 따왔고, ''파고''의 첫 번째 시즌 에피소드 "책임을 먹다"도 같은 공안에서 제목을 따왔다.[32] io9의 시리아크 라마는 ''트론: 새로운 시작''의 기술 접근 방식이 공안을 연상시킨다고 말했다.[33]

7. 주요 공안집

송나라 시대의 주요 gōng'àn중국어 모음집은 다음과 같다.

- 벽암록(Bìyán Lù, Hekiganroku일본어)은 원오극근(圜悟克勤중국어, 1063–1135)이 1125년에 엮은 100개의 kōan일본어 모음집으로, 대부분 이전의 "전승" 이야기에서 가져온 것이다.

- 종용록(Cóngróng lù, )은 굉지정각(중국어: 宏智正覺중국어, 일본어: 완시 쇼가쿠, 1091–1157)이 엮은 100개의 kōan일본어 모음집으로, 만송행수(1166–1246)의 해설이 덧붙여져 있다.

- 무문관(Wumenguan, Mumonkan일본어)은 중국 승려 무문(無門중국어, 1183–1260)이 1228년에 출판한 48개의 kōan일본어과 해설 모음집이다. 제목은 '무문의 관문' 또는 '무문의 검문소'로 번역될 수 있다. 이 모음집의 다섯 개의 kōan일본어은 조주종심(일본어 발음으로는 Jōshū)의 언행에서 파생되었다.

- 정법안장중국어(正法眼藏중국어, Shōbōgenzō일본어)은 대혜종고에 의해 1147년에서 1150년 사이에 엮어진 kōan일본어과 대화 모음집이다. 대혜의 ''보물창고''는 세 개의 짧은 서문과 세 개의 두루마리로 구성되어 있다.

- 종문연등회요중국어(宗門聯燈會要중국어)는 회옹오명(晦翁悟明중국어)에 의해 1183년에 엮어졌으며, 대혜의 제자 세대 후손이다. 설법은 zh 20 (x 79: 173a)에 실려 있다.

이 텍스트들은 대부분 다른 자료, 주로 ''조당집''(중국어 Zǔtángjí중국어, 10세기 중반)과 전기적인 ''경덕전등록''(중국어 Jǐngdé Chuándēnglù중국어, 11세기 초)에 나오는 이야기를 끌어오고 발전시킨 것이다.

참조

[1]

간행물

jianxing

https://www.oxfordre[...]

Princeton University Press

2024-08-29

[2]

서적

Chan and the Routinization of Charisma in Chinese Buddhism

Springer

2022

[3]

서적

Letting Go: The Story of Zen Master Tōsui

University of Hawaii Press

2001

[4]

문서

Dharma Transmission in Theory and Practice. In: Zen Ritual: Studies of Zen Buddhist Theory in Practice

https://terebess.hu/[...]

Oxford University Press

2008

[5]

서적

The Circle of the Way

[6]

간행물

The Chan Master as Illusionist: Zhongfeng Mingben's Huanzhu Jiaxun

https://www.research[...]

2009

[7]

서적

Zen Buddhism: A History. Volume 2: Japan

World Wisdom Books

2005

[8]

간행물

Miyun Yuanwu 密雲圓悟 (1567–1642) and His Impact on 17th-Century Buddhism.

https://www.research[...]

2023

[9]

학술지

Building a Dharma Transmission Monastery

https://terebess.hu/[...]

2006

[10]

서적

Shattering the Great Doubt: The Chan Practice of Huatou

Dharma Drum publications

2009

[11]

서적

Practice of Zen

Perennial Library / Harper & Row

1970

[12]

웹사이트

Huatou

http://www.dharmanet[...]

Ashoka

[13]

서적

Practice of Zen

Perennial Library / Harper & Row

1970

[14]

웹사이트

The Hua-Tou Practice

https://www.explorin[...]

2011-10-04

[15]

간행물

On Pure Land Buddhism and Ch'an/Pure Land Syncretism in Medieval China

Brill

2002

[16]

서적

Iron Eyes: The Life and Teachings of the Ōbaku Zen master Tetsugen Dōko

State University of New York Press

2006

[17]

문서

The Nianfo in Obaku Zen: A Look at the Teachings of the Three Founding Masters

https://web.archive.[...]

2008

[18]

웹사이트

Practical Principles of Hakuin Zen

http://www.buddhism.[...]

[19]

웹사이트

Part 10: What does it take to become a full-fledged Sōtō-shu priest and is it really worth the whole deal?

http://antaiji.dogen[...]

[20]

웹사이트

The Practice of Genjokoan

http://www.ancientdr[...]

Ancient Dragon Zen Gate

2013-05-13

[21]

서적

Flowers Fall. A Commentary on Zen Master Dōgen's ''Genjōkōan''

Shambala Publications

1996

[22]

서적

Sōtō Zen in Medieval Japan

University of Hawaii Press

1993-01-01

[23]

서적

The Koan: Texts and Contexts in Zen Buddhism

Oxford University Press

2000

[24]

서적

Dogen's Pure Standards for the Zen Community: A Translation of Eihei Shingi

SUNY Press

1996-01-01

[25]

웹사이트

Foreword to Flowing Bridge: The Miscellaneous Koans

http://www.mkzc.org/[...]

2006-04-01

[26]

웹사이트

Dune Genesis

http://www.frankherb[...]

2014-02-14

[27]

웹사이트

Why Has Bodhi-Dharma Left for the East?

http://www.koreanfil[...]

2007-12-26

[28]

웹사이트

Lone Wolf and Cub

https://www.comicsre[...]

2022-05-26

[29]

웹사이트

contents

http://thecodelessco[...]

Qi

2014-03-03

[30]

웹사이트

Mumonkan Case 17

http://www.moonwater[...]

2021-02-11

[31]

웹사이트

Sounds Heard: Tyshawn Sorey – Koan

https://nmbx.newmusi[...]

2021-01-11

[32]

뉴스

Fargo recap: season one, episode four – Eating the Blame

https://www.theguard[...]

2014-06-20

[33]

웹사이트

Jeff Bridges and Olivia Wilde say Tron Legacy is all about religion

http://io9.com/57134[...]

2012-04-23

[34]

서적

Killing Cats and Other Imaginary Happenings: Milieus and Features of Chan Exegesis

Numata Center for Buddhist Studies, Projekt Verlag

2017

[35]

서적

Killing Cats and Other Imaginary Happenings: Milieus and Features of Chan Exegesis

Numata Center for Buddhist Studies, Projekt Verlag

2017

[36]

간행물

Killing Cats and Other Imaginary Happenings: Milieus and Features of Chan Exegesis

Numata Center for Buddhist Studies, Projekt Verlag

2017

[37]

간행물

Killing Cats and Other Imaginary Happenings: Milieus and Features of Chan Exegesis

Numata Center for Buddhist Studies, Projekt Verlag

2017

[38]

간행물

Killing Cats and Other Imaginary Happenings: Milieus and Features of Chan Exegesis

Numata Center for Buddhist Studies, Projekt Verlag

2017

[39]

간행물

Killing Cats and Other Imaginary Happenings: Milieus and Features of Chan Exegesis

Numata Center for Buddhist Studies, Projekt Verlag

2017

[40]

간행물

Killing Cats and Other Imaginary Happenings: Milieus and Features of Chan Exegesis

Numata Center for Buddhist Studies, Projekt Verlag

2017

[41]

간행물

Killing Cats and Other Imaginary Happenings: Milieus and Features of Chan Exegesis

Numata Center for Buddhist Studies, Projekt Verlag

2017

[42]

간행물

Killing Cats and Other Imaginary Happenings: Milieus and Features of Chan Exegesis

Numata Center for Buddhist Studies, Projekt Verlag

2017

[43]

간행물

Killing Cats and Other Imaginary Happenings: Milieus and Features of Chan Exegesis

Numata Center for Buddhist Studies, Projekt Verlag

2017

[44]

간행물

Killing Cats and Other Imaginary Happenings: Milieus and Features of Chan Exegesis

Numata Center for Buddhist Studies, Projekt Verlag

2017

[45]

간행물

Killing Cats and Other Imaginary Happenings: Milieus and Features of Chan Exegesis

Numata Center for Buddhist Studies, Projekt Verlag

2017

[46]

서적

Patriarchs on Paper: A Critical History of Medieval Chan Literature

University of California Press

2016

[47]

간행물

The Form and Function of Koan Literature: A Historical Overview

Oxford University Press

2000

[48]

간행물

The Form and Function of Koan Literature: A Historical Overview

Oxford University Press

2000

[49]

간행물

The Form and Function of Koan Literature: A Historical Overview

Oxford University Press

2000

[50]

서적

Patriarchs on Paper: A Critical History of Medieval Chan Literature

University of California Press

2016

[51]

문서

Means of Authorization: Establishing Hierarchy in Ch'an/Zen Buddhism in America

[52]

문서

Means of Authorization: Establishing Hierarchy in Ch'an/Zen Buddhism in America

[53]

문서

Means of Authorization: Establishing Hierarchy in Ch'an/Zen Buddhism in America

[54]

서적

The Sacred Canopy, Elements of a Sociological Theory of Religion

Open Road Integrated Media

2011

[55]

간행물

Killing Cats and Other Imaginary Happenings: Milieus and Features of Chan Exegesis

Numata Center for Buddhist Studies, Projekt Verlag

2017

[56]

간행물

Killing Cats and Other Imaginary Happenings: Milieus and Features of Chan Exegesis

Numata Center for Buddhist Studies, Projekt Verlag

2017

[57]

간행물

Killing Cats and Other Imaginary Happenings: Milieus and Features of Chan Exegesis

Numata Center for Buddhist Studies, Projekt Verlag

2017

[58]

간행물

Killing Cats and Other Imaginary Happenings: Milieus and Features of Chan Exegesis

Numata Center for Buddhist Studies, Projekt Verlag

2017

[59]

간행물

Killing Cats and Other Imaginary Happenings: Milieus and Features of Chan Exegesis

Numata Center for Buddhist Studies, Projekt Verlag

2017

[60]

간행물

Killing Cats and Other Imaginary Happenings: Milieus and Features of Chan Exegesis

Numata Center for Buddhist Studies, Projekt Verlag

2017

[61]

간행물

Killing Cats and Other Imaginary Happenings: Milieus and Features of Chan Exegesis

Numata Center for Buddhist Studies, Projekt Verlag

2017

[62]

간행물

Killing Cats and Other Imaginary Happenings: Milieus and Features of Chan Exegesis

Numata Center for Buddhist Studies, Projekt Verlag

2017

[63]

간행물

Killing Cats and Other Imaginary Happenings: Milieus and Features of Chan Exegesis

Numata Center for Buddhist Studies, Projekt Verlag

2017

[64]

문서

Means of Authorization, Establishing Hierarchy in Ch'an/Zen Buddhism in America

[65]

간행물

Killing Cats and Other Imaginary Happenings: Milieus and Features of Chan Exegesis

Numata Center for Buddhist Studies, Projekt Verlag

2017

[66]

서적

Instant Zen: Waking Up in the Present

North Atlantic Books

1994

[67]

서적

Mud and Water: The Collected Teachings of Zen Master Bassui

Wisdom Publications

2002

[68]

서적

Letting Go: The Story of Zen Master Tōsui

University of Hawai'i Press

2001

[69]

서적

Bankei Zen. Translations from The Record of Bankei

New York: Grove Weidenfeld

1984

[70]

서적

Bankei Zen. Translations from The Record of Bankei

New York: Grove Weidenfeld

1984

[71]

서적

Bankei Zen. Translations from The Record of Bankei

Grove Weidenfeld

1984

[72]

서적

Bankei Zen. Translations from The Record of Bankei

Grove Weidenfeld

1984

[73]

서적

Bankei Zen. Translations from The Record of Bankei

Grove Weidenfeld

1984

[74]

서적

Bankei Zen. Translations from The Record of Bankei

Grove Weidenfeld

1984

[75]

서적

Bankei Zen. Translations from The Record of Bankei

Grove Weidenfeld

1984

[76]

간행물

Dogen, Hakuin, Bankei: Three Types of Thought in Japanese Zen

1976-10

[77]

서적

Bankei Zen. Translations from The Record of Bankei

Grove Weidenfeld

1984

[78]

간행물

Emerging from Nonduality, Koan Practice in the Rinzai Tradition since Hakuin

Oxford University Press

2000

[79]

서적

Discovering the True Self: Kodo Sawaki's Art of Zen Meditation

Catapult

2020-10-20

[80]

서적

Discovering the True Self: Kodo Sawaki's Art of Zen Meditation

Catapult

2020-10-20

[81]

웹사이트

Koan Zen from the Inside

https://terebess.hu/[...]

[82]

간행물

Ultimate Crisis and Resurrection Part II: Redemption

1975-10

[83]

간행물

Ultimate Crisis and Resurrection Part II: Redemption

1975-10

[84]

웹사이트

http://www.fas.x0.co[...]

[85]

서적

No River to Cross: Trusting the Enlightenment That's Always Right Here

Simon and Schuster

2007-09-28

[86]

간행물

Dogen, Hakuin, Bankei: Three Types of Thought in Japanese Zen

1976-10

[87]

서적

The Way of Zen

Pantheon Books

1957

[88]

서적

The Way of Zen

Pantheon Books

1957

[89]

웹인용

간화선

http://100.daum.net/[...]

2017-09-04

[90]

웹인용

용어사전 {{!}} 문화콘텐츠닷컴

http://www.cultureco[...]

2017-09-04

[91]

웹인용

용어사전 {{!}} 문화콘텐츠닷컴

http://www.cultureco[...]

2017-09-04

[92]

웹인용

실용 한-영 불교용어사전

http://dic.tvbuddha.[...]

2017-09-04

[93]

서적

묵조선연구

민족사

2001

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com