도겐

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

2. 생애

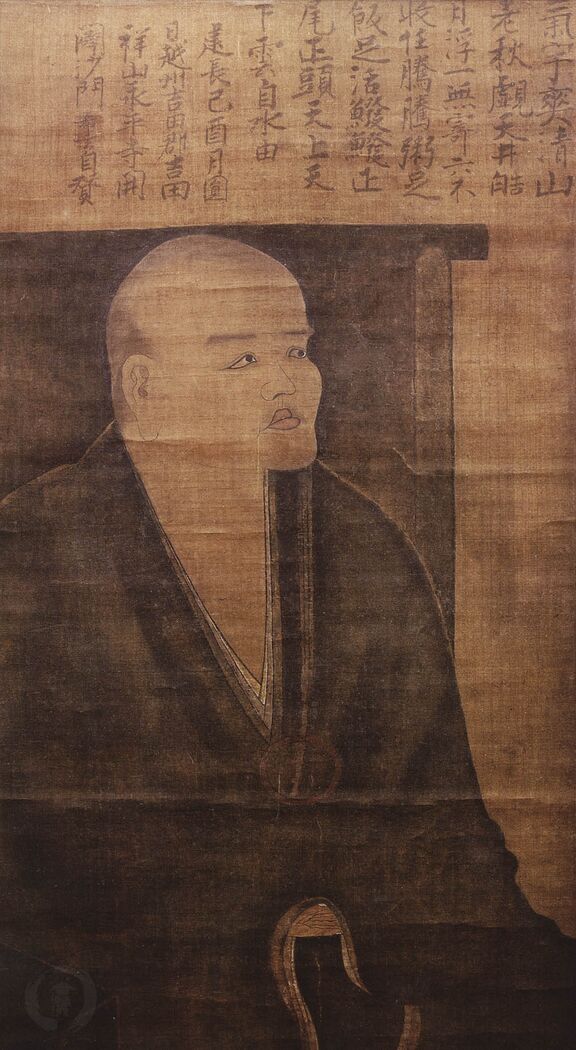

도겐(道元)은 쇼지 2년(1200년) 교토의 공경 가문인 구가 가문에서 태어났다. 어린 시절 이름은 노부코마루 또는 몬주마루[73] 등으로 전해지나 확실하지 않다[74]. 부모에 대해서는 여러 설이 있으며, 3세에 아버지, 8세에 어머니를 여의고[71] 이복형 호리카와 미치토모의 양자가 되었다.

어려서부터 학문에 뛰어나 신동으로 불렸으며[77][78], 부모 사후 세상의 무상함을 느껴 출가를 결심했다고 전해진다. 14세에 히에이 산에서 천태종 승려가 되었으나 기존 교리에 의문을 품고, 에이사이의 제자 묘젠을 찾아 선종에 입문했다[79][71].

조오 2년(1223년), 묘젠과 함께 남송으로 건너가[71] 여러 사찰을 순례하다 텐도산(天童山)의 여정 선사 밑에서 수행하며 "신심탈락(身心脱落)"의 경지를 깨달았다[71]. 안테이 원년(1227년) 귀국하여[80] 보권좌선기를 저술했다.

귀국 후 후카쿠사에 고쇼지를 열었으나[71], 히에이 산과의 갈등 등으로 인해 겐겐 원년(1243년) 에치젠 국의 지토 하타노 요시시게의 초청을 받아 에치젠으로 이주했다[71]. 이곳에 다이부쓰사를 열고 겐겐 4년(1246년) 에이헤이지로 개칭했다[71]. 도겐은 권세를 피하고 명리를 추구하지 않았으며, 좌선을 중심으로 한 실참 수행을 강조하며 석가모니 시대의 불교로 돌아갈 것을 주장했다[82].

호지 원년(1247년)경 가마쿠라 막부의 싯켄 호조 토키요리 등의 초청으로 가마쿠라에서 반년간 교화 활동을 펼쳤다[85]. 겐초 5년(1253년), 병으로 인해 에이헤이지 주지 자리를 제자 고운 게이죠에게 물려주고 교토 니시도인 타카쓰지(西洞院高辻)에서 54세(만 53세)로 사망했다[83]. 사인은 악성 종양으로 추정된다.

사후 고메이 천황으로부터 "불성전동국사"(仏性伝東国師), 메이지 천황으로부터 "승양대사"(承陽大師)의 시호를 받았다.

'''주요 연보'''

2. 1. 출생과 초기 불교 입문

도겐(道元)은 1200년 교토의 공경 가문에서 태어났다. 어린 시절 이름은 "노부코마루"와 "몬주마루"로 전해지지만 확실하지는 않다.[73][74] 그의 부모에 대해서는 여러 설이 존재한다. 유력한 설에 따르면 아버지는 내대신 미나모토노 미치치카(구가 미치치카 또는 쓰치미카도 미치치카), 어머니는 태정대신 마쓰도노 모토후사(후지와라 모토후사)의 딸 후지와라 이시이며, 교토 고와타의 고와타산소[75]에서 태어났다고 한다.[3][5] 그러나 이 설의 근거가 된 기록(겐토키)의 신뢰성에 의문이 제기되면서[76], 미나모토노 미치치카의 아들이자 도겐의 이복형인 대납언 호리카와 미치토모(미나모토노 미치토모)가 실제 아버지라는 견해도 있다.[76] 도겐의 양아버지는 그의 형 미나모토노 미치토모였으며, 그는 황실에서 고위직인 亞相|아쇼일본어(국무대신)으로 근무했다.[4][3] 시코쿠 지방에는 "어린 시절 후지와라 씨 마구간에 버려진 것을 발견했는데, 울음소리가 독경처럼 들려 신동으로 보호받았다"는 민간 전승도 있으나, 이는 예수나 쇼토쿠 태자의 탄생 설화와 혼동되었을 가능성이 있다.기록에 따르면 도겐은 3세에 아버지를, 7세 또는 8세에 어머니를 여의고[71][3][5] 이복형 호리카와 미치토모의 양자가 되었다.[4] 그는 4세에 한시 『백영』[77], 7세에 『춘추좌씨전』, 9세에 『아비달마구사론』[78]을 읽었다고 전해지는 신동이었다. 부모 사후 어머니 쪽 숙부인 마쓰도노 모로이에(전 섭정 내대신)가 그를 마쓰도노 가문의 양자로 삼으려 했으나, 세상의 무상함을 느끼고 출가를 원했던 도겐이 이를 거절했다는 설이 있다.

1212년 13세 되던 해 봄, 그는 어머니의 죽음을 계기로 출가를 결심하고[3] 비에이 산 기슭의 숙부 료칸 호겐에게 갔다.[3] 료칸은 그를 덴다이종의 본산인 비에이 산 요카와의 주지 지엔에게 보냈고[3], 도겐은 곧 천태종 승려가 되었다.[79] 그러나 그는 덴다이 교리, 특히 본각( 本覚|혼가쿠일본어) 사상에 대해 깊은 의문을 품게 되었다.[8] 『겐제이키』(建撕記)에 따르면, 그는 다음과 같은 질문에 사로잡혔다.

: 불교의 현교와 밀교를 모두 공부하면서 인간은 태어날 때부터 불성을 가지고 있다고 주장합니다. 만약 그렇다면, 부처들은 의심할 여지 없이 깨달음을 가지고 있음에도 불구하고, 왜 깨달음을 구하고 수행에 참여해야 했을까요?[6][7]

이 질문은 모든 인간이 본래 깨달은 존재이므로 수행을 통해 깨달음을 얻는다는 생각 자체가 근본적으로 잘못되었다고 보는 덴다이의 본각 사상에서 비롯된 것이었다.[8]

『겐제이키』는 또한 그가 비에이 산에서 이 질문에 대한 답을 찾지 못했고, 교단 내의 권력 다툼과 세속적인 지위에 얽매이는 분위기에 실망했다고 전한다.[4] 결국 그는 다른 불교 스승들에게 답을 구하기 위해 비에이 산을 떠났다. 그는 미이데라(온조지)의 덴다이 주지 코인을 찾아가 같은 질문을 던졌다. 코인은 그에게 답을 찾기 위해 중국에서 선불교를 공부해 볼 것을 권유했다.[9] 1217년, 에이사이가 세상을 떠난 지 2년 후, 도겐은 겐닌지로 가서 에이사이의 제자이자 후계자인 묘젠(明全) 아래에서 선을 배우기 시작했다.[4]

2. 2. 중국 유학과 깨달음

1217년(겐포 5년), 에이사이가 사망한 지 2년 후, 도겐은 겐닌지에서 에이사이의 제자이자 후계자인 묘젠(明全) 밑에서 공부하기 시작했다.[4][71]조오 2년(1223년), 도겐은 스승 묘젠과 함께 하카타에서 남송으로 건너가 에이사이처럼 징더쓰(景德寺) 사찰에서 공부하기 위해 위험한 여정에 올랐다.[4][71] 당시 중국은 몽골 제국의 침입으로 혼란스러운 상황이었다.

중국에 도착한 도겐은 먼저 저장성의 주요 선(禪) 사찰들을 순례했다. 당시 대부분의 선 스승들은 공안(公案) 수행을 중시했는데, 도겐 역시 공안을 열심히 공부했지만 점차 이에 대한 지나친 강조에 실망하며 왜 경전 연구를 더 하지 않는지에 대해 의문을 품게 되었다. 이러한 실망감 때문에 한때 스승으로부터 법을 전수받는 것을 거부하기도 했다.[10]

바오칭 원년(1225년), 도겐은 닝보 텐동사(天童寺)의 조동종 선불교 13대 조사인 여정(여정; 如淨; J. Nyojō) 선사를 찾아가기로 결심했다. 여정은 도겐이 그때까지 만났던 다른 스승들과는 다른 선풍(禪風)을 지녔다는 평판이 있었다.[71] 도겐은 훗날 자신의 저술에서 여정을 "옛 부처"라고 칭했으며, 여정과 묘젠 모두를 先師|센시일본어("고대 스승")라는 존경의 표현으로 묘사했다.[4]

여정 밑에서 수행하던 중, 도겐은 스승이 "몸과 마음을 버려라"(身心脱落|신심탈락중국어)라고 외치는 것을 듣고 몸과 마음의 해방, 즉 깨달음을 얻었다.[71] 이 '신심탈락'이라는 말은 도겐의 일생에 걸쳐 매우 중요한 의미를 지니게 되었으며, 그의 대표적인 저작인 『겐조코안』(現成公案)에서도 다음과 같이 나타난다.

: 도를 닦는 것은 자신을 닦는 것이다. 자신을 닦는 것은 자신을 잊는 것이다. 자신을 잊는 것은 우주의 모든 것들로부터 깨달음을 얻는 것이다. 우주의 모든 것들로부터 깨달음을 얻는 것은 자신과 타인의 몸과 마음을 버리는 것이다. 깨달음의 흔적조차 지워지고, 흔적 없는 깨달음과 함께 삶은 영원히 계속된다.[11]

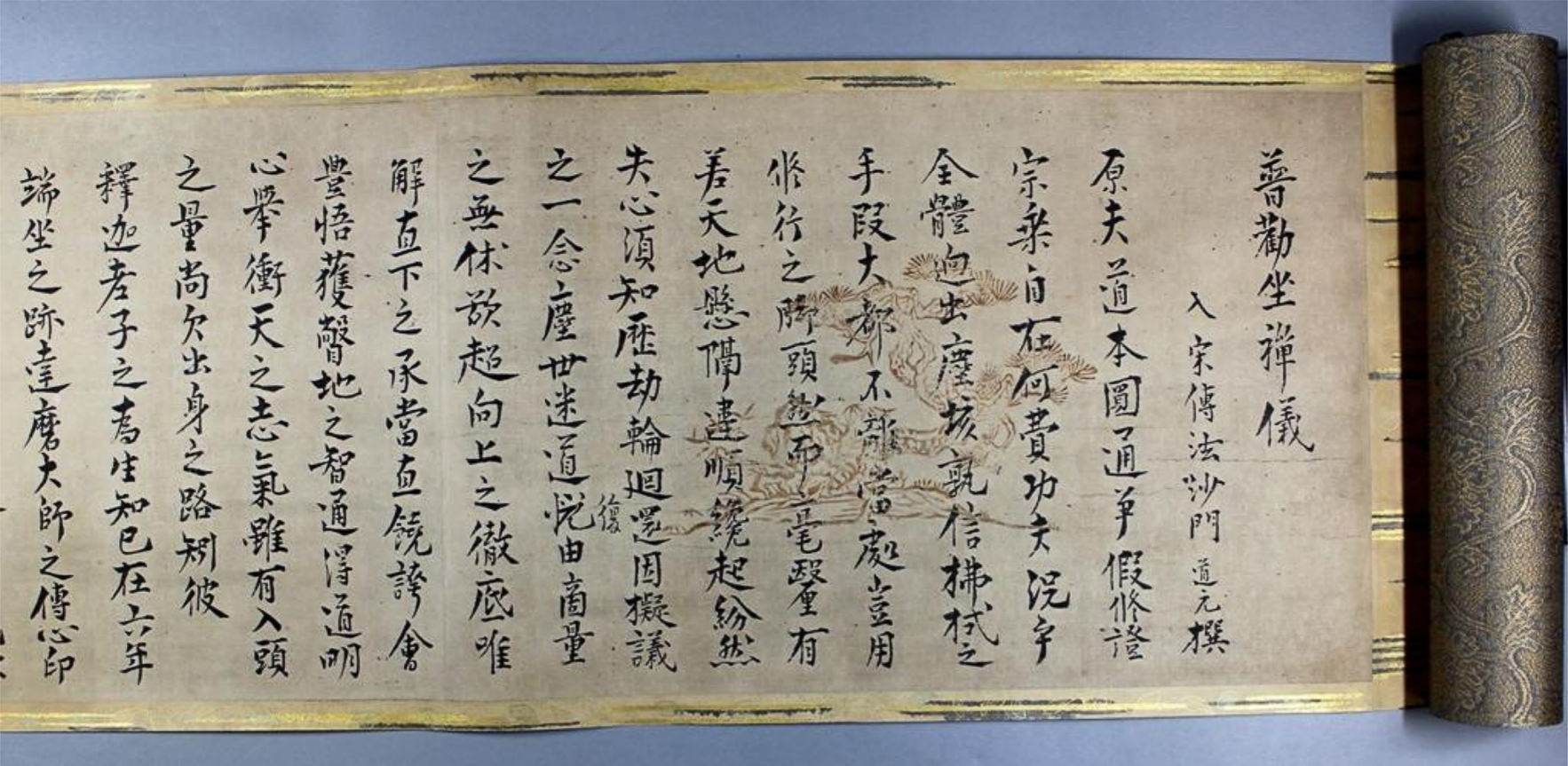

스승 묘젠은 도겐이 텐동산에 도착한 직후 세상을 떠났다. 안테이 원년(1227년), 도겐은 여정으로부터 법의 전수와 인가(印可)를 받았고, 마침내 자신의 "인생의 가장 중요한 문제"를 해결했다고 술회했다.[12][13] 같은 해 귀국했는데, 귀국 전날 밤 『벽암록』(碧巖錄)을 필사할 때 하쿠산묘리다이곤겐(白山妙理大権現)이 나타나 도움을 주었다는 전설(일야벽암, 一夜碧巖)이 전해진다. 또한 귀국 후 『보권좌선기』(普勸坐禪儀)를 저술하여 자신이 깨달은 좌선법을 세상에 알리기 시작했다.

2. 3. 일본 귀국과 조동종 개창

안테이 원년(1227년) 또는 1228년, 도겐은 일본으로 돌아와 이전에 수행했던 겐닌지에 머물렀다.[4] 귀국 후 그의 첫 활동 중 하나는 좌선(앉아서 하는 명상)의 중요성을 강조하고 그 방법을 안내하는 짧은 글인 『후칸자젠기』(普観坐禅儀; '좌선에 대한 보편적으로 권장되는 지침')를 저술하는 것이었다.[15]

그러나 곧 텐다이 종단이 선종과 당시 새롭게 부상하던 정토진종을 억압하려는 움직임을 보이면서 갈등이 불거졌다. 이러한 긴장 속에서 도겐은 덴푸쿠 원년(1230년) 교토의 텐다이 영향력에서 벗어나 교토 남쪽 우지에 있는 버려진 사찰로 거처를 옮겼다.[16]

덴푸쿠 원년(1233년), 도겐은 후카쿠사에 간논도린인(観音導利院)[17]이라는 작은 수행처를 세웠다. 그는 나중에 이 사찰을 고쇼호린지(興聖法林寺)로 확장했다.[18][71] 덴푸쿠 2년(1234년)에는 고운 게이죠가 입문했으며,[71] 이후 달마종 출신 승려들의 입문이 이어지면서 히에이 산과의 갈등이 더욱 깊어졌다.[71]

겐겐 원년(1243년), 에치젠의 지토였던 하타노 요시시게는 도겐과 그의 제자들에게 교토 북쪽 에치젠으로 옮겨올 것을 제안했다. 도겐은 텐다이 종단과의 계속되는 긴장과 린자이 종단과의 경쟁 심화를 이유로 이를 받아들였다.[19][71]

제자들이 에치젠에 다이부쓰 사(大仏寺)라는 종합 수행 도량을 건설하는 동안, 도겐은 인근의 요시미네 사(吉峯寺)에 머물며 가르침을 펼쳤다. 이 시기에 도겐은 우울증을 겪었으며,[19] 이는 그의 사상적 전환점이 되어 송나라 선종의 가장 영향력 있는 인물 중 하나인 다후이 종가오를 비판하는 등 린자이 선에 대해 엄격한 비판적 입장을 취하게 되는 계기가 되었다.[19][20] 겐겐 2년(1244년) 다이부쓰 사를 열었고,[71] 겐겐 4년(1246년)에는 사찰 이름을 에이헤이지(永平寺)로 바꾸고 자신의 호도 희현(希玄)으로 고쳤다.[21][71] 에이헤이지는 오늘날 소지사(總持寺)와 함께 일본 조동종의 두 본산 중 하나로 남아 있다.[22]

도겐은 남은 생애를 에이헤이지에서 제자들을 가르치고 저술 활동에 매진하며 보냈다. 호지 원년(1247년), 새로 싯켄이 된 호조 도키요리의 초청으로 가마쿠라로 가서 그를 가르쳤다. 도겐은 쇼군에게 재가 득도를 베풀기 위해 약 반년간 가마쿠라에 머물렀으며, 이는 간토 지방에서 순수한 선이 흥기하는 시작점이 되었다.[85] 1248년 에이헤이지로 돌아왔다. 1252년 가을, 도겐은 병에 걸려 회복의 기미를 보이지 않았다. 겐초 5년(1253년), 그는 자신의 주요 제자인 고운 게이죠에게 자신의 가사를 전해주고 에이헤이지의 주지로 임명한 뒤 세상을 떠났다. 향년 54세(만 53세)였으며, 사인은 악성 종양으로 알려져 있다.[71]

2. 4. 가마쿠라 막부와의 관계

호지 원년(1247년)부터 호지 3년(1249년) 경에[85], 당시 가마쿠라 막부의 집권이었던 호조 토키요리와 에치젠 국의 지토였던 하타노 요시시게 등의 초청을 받아 가마쿠라로 가서 교화 활동을 펼쳤다. 가마쿠라에서의 교화 기간은 약 반년이었으며, 이는 간토 지방에서 순수한 선(禪)이 융성하는 계기가 되었다.2. 5. 죽음

떨리는 도약, 억만 세계를 부수네.

하!

온몸으로 아무것도 찾지 않네.

살아서, 황천으로 뛰어드네.[23]

3. 사상과 가르침

도겐 사상의 핵심은 오로지 좌선하는 행위 자체에서 깨달음이 드러난다는 '''수증일등'''(修證一等) 또는 '''본증묘수'''(本證妙修)의 관점이다.[71] 이는 수행(좌선)과 깨달음이 본질적으로 분리될 수 없음을 의미하며, 석가를 본받아 오직 좌선에 전념하는 '''지관타좌'''(只管打坐)를 가장 중요한 수행으로 삼았다. 좌선하는 모습 그 자체가 '부처'이며, 수행 과정 자체가 곧 '깨달음'이라는 것이다.

이러한 사상은 그의 주저 『정법안장』(正法眼藏) 전반에 나타나지만, 후기 저술에서는 인과의 중요성이나 출가주의가 더 강조되는 경향을 보이기도 했다.[71]

또한 도겐은 당시 가마쿠라 불교계에 널리 퍼져 있던 말법사상을 방편설에 불과하다며 비판적으로 보았다. 그는 불법 수행과 깨달음은 시대나 개인의 능력과 무관하게 누구에게나 열려있다고 주장했다. 정토교의 이행도(易行道, 쉬운 수행법)에 대해서도 부정적인 입장을 취했다.[87]

남송 유학 중 스승 덴도 뇨조로부터 들은 '''신심탈락'''(身心脱落, 몸과 마음이 속박에서 벗어나 자유로워짐)이라는 말은 그가 깨달음을 얻는 중요한 계기가 되었다.

도겐은 여러 불교 경전 중에서도 『법화경』을 특히 중요하게 여겼으며,[88] 임종 시에도 관련 구절을 되뇌었다고 전해진다.[89] 그는 단순히 견성(見性)만을 목표로 삼기보다는, 좌선을 통한 꾸준한 수행과 그 과정 자체의 가치를 강조하는 선(禪) 사상을 펼쳤다.

3. 1. 지관타좌(只管打坐)

도겐은 불교의 핵심 수행법으로 좌선, 즉 앉아서 하는 명상의 중요성을 자주 강조했으며, 좌선을 선(禪) 공부와 동일시했다. 이는 1243년 지침서인 『좌선의(坐禪儀)』 첫 문장 "선을 공부하는 것은... 좌선이다."[24]에서도 명확히 드러난다. 도겐은 남녀노소, 사회 계층을 불문하고 모든 이에게 좌선을 가르쳤다.[25]도겐이 좌선을 언급할 때 주로 사용한 용어는 '''지관타좌(只管打坐)'''(shikantaza|시칸타자jpn)인데, 이는 "그저 앉음" 또는 "오직 앉음"으로 번역될 수 있다. 지관타좌는 수행자가 "어떤 대상에도 향하지 않고, 특정한 내용에 얽매이지 않으며, 밝게 깨어있는 주의 상태"로 앉는 좌선의 한 형태이다.[26] 그의 저서 『불감선요(普勧坐禅儀)』에는 다음과 같은 가르침이 있다.

> 좌선에는 조용한 방이 적합하다. 적당히 먹고 마셔라. 모든 관계를 버리고 모든 일을 멈춰라. 좋고 나쁨을 생각하지 마라. 찬반을 따지지 마라. 의식적인 마음의 모든 움직임, 모든 생각과 견해의 측정을 멈춰라. 부처가 되려는 의도를 갖지 마라. 좌선은 앉거나 눕는 것과 전혀 관련이 없다.[27]

도겐은 좌선 수행을 '''비사량(非思量)'''(hishiryō|히시료jpn, "무념", "생각 없음", "생각 너머")이라는 용어로도 묘사했다. 이는 인식 자체에 주의를 집중하는 것, 즉 '주광반조(廻光返照, ekō henshō|에코 헨쇼jpn)'를 의미한다고 해석된다.[28] 이는 생각하고 생각하지 않음, 즉 생각하지 않으려는 적극적인 노력을 넘어선, 있는 그대로의 사물을 단순히 인식하는 무심(no-mind)의 상태이다.[29] 『불감선요』에서 도겐은 다음과 같이 설명한다.

> ...안정되고 움직이지 않는 좌세에 안착하라. 생각하지 않음을 생각하라(fushiryō|후시료jpn). 어떻게 생각하지 않음을 생각하는가? 생각하지 않고(hishiryō|히시료jpn). 이것 자체가 좌선의 본질적인 기술이다. 내가 말하는 좌선은 명상을 배우는 것이 아니다. 그것은 단순히 안락과 행복의 다르마 문(法門)이며, 완전히 완성된 깨달음의 수행-인증이다. 그것은 있는 그대로의 사물의 현존이다.[29]

다카하시 마사노부(高橋正信)는 '히시료'가 어떠한 정신 활동도 없는 상태가 아니라, "생각하고 생각하지 않음"을 넘어선, 긍정과 거부를 넘어선 상태라고 설명했다.[30] 다른 일본의 도겐 연구자들은 이 용어를 공(空)의 깨달음과 연결 짓기도 한다.[30][31] 토마스 카술리스(Thomas Kasulis)에 따르면, 무념은 "긍정도 부정도 하지 않고", 받아들이지도 거부하지도 않으며, 믿지도 믿지 않지도 않는, "있는 그대로의 사물의 순수한 현존"을 의미한다. 이는 내용이 없는 경험을 뜻하는 것이 아니라, 비개념적이고 비의도적이며 "반성 이전의 의식 모드"이다.[32] 김희진(Hee-Jin Kim) 역시 이를 "대상 없는, 주체 없는, 형체 없는, 목표 없는, 목적 없는" 상태로 묘사했지만, 이것이 텅 빈 공허는 아니라고 강조했다.[31] 따라서 도겐에게 올바른 좌선 자세는 노력을 기울이지 않는 것이며, 이는 본래의 깨달음이 이미 항상 존재하기 때문이라는 그의 믿음에 근거한다.

도겐은 좌선의 중요성을 강조했지만, 다른 전통적인 불교 수행을 부정하지는 않았다. 그가 창건한 에이헤이지(永平寺)에서는 다양한 전통 의례가 행해졌으며,[33][34] 중국 선종의 규범과 도겐이 자주 인용한 다양한 율 문헌에 기반한 엄격한 승가 규율을 따랐다.[34] 승가 규율과 예법(사호, 作法)은 도겐의 가르침에서 중요한 요소였으며, 이에 대한 대표적인 저서로는 『선원청규(禪苑淸規)』를 계승한 『에이헤이 신기(永平淸規)』가 있다.[35]

도겐은 좌선을 가장 중요한 선 수행으로 보았고 다른 수행들은 부차적인 것으로 여겼다. 그는 『변도화(辨道話)』에서 "선에 헌신하는 것은 몸과 마음을 버리는 것이다. 향 공양, 예배 기도, 염불, 참회 훈련 또는 묵독할 필요가 없으며, 오직 한마음으로 앉아라."[36]라고 쓰며 다른 불교 수행들을 상대적으로 덜 중요하게 다루었다. 그러나 폴크(T. Griffith Foulk)는 도겐이 일부 구절에서 전통 수행을 수사적으로 비판했지만, "문자 그대로 그러한 표준 불교 훈련 방법을 거부하려는 의도는 아니었다"고 지적한다.[33][36] 오히려 도겐은 모든 것에 대한 집착 없이, 만물의 공(空)의 관점에서 모든 수행에 참여해야 한다고 보았다. 이러한 관점에서 보면 특정 활동을 '수행'으로 구분하는 것 자체에 얽매이지 말아야 한다는 의미로 해석될 수 있다.[33]

실제로 폴크에 따르면, 『변도화』에서 거부되는 듯 보이는 구체적인 의례들은 도겐의 다른 저서에서 선승들에게 권장되거나 규정되어 있다. 예를 들어, 『구어요불(口語要文)』에서는 경전과 율에 따라 향을 공양하고 불상과 탑 앞에서 절하는 것을 권장하며, 『예배득수이(禮拜得髓意)』에서는 깨달은 스승을 존경하고 공양하며 절하는 것을 자신의 깨달음으로 가는 길을 닦는 수행으로 묘사한다. 『지사신기(知事淸規)』에서는 사찰의 채소밭 관리자(전주, 典座)가 수경 독송(부긴, 諷經), 부처 이름 암송(염주, 念誦), 향 공양 및 절(향공예배, 燒香禮拜) 등 주요 의식에 참여해야 한다고 규정한다. 참회(상게, 懺悔) 수행은 『계사공덕(袈裟功德)』, 『산지고(山祗講)』, 『계세산식(繼世算則)』 등에서 장려된다. 마지막으로, 『간경(看經)』에서는 경전 독송 의식(간경)에 대한 상세한 지침을 제시하며, 이를 통해 공덕을 쌓아 평신도 기부자의 소원을 성취하거나 황제를 위해 기도하는 등 다양한 목적을 달성할 수 있다고 설명한다.[34]

도겐 사상의 핵심은 오로지 좌선하는 그 자리에 깨달음이 나타난다는 '''수증일등(修證一等)''' 또는 '''본증묘수(本證妙修)'''[71]로 요약될 수 있다. 이는 수행(좌선)과 깨달음이 본질적으로 하나임을 의미한다. 즉, 좌선하는 모습 자체가 '부처'이며, 수행 그 자체가 '깨달음'이라는 것이다. 이러한 사상은 주로 75권본 『정법안장(正法眼藏)』에 나타나며, 만년의 12권본 『정법안장』에서는 인과의 중시와 출가주의가 더 강조되는 경향을 보인다.[71] 성불이란 특정 경지에 도달하여 완성되는 것이 아니라, 설령 성불했다 하더라도 더욱 성불을 추구하며 무한한 수행을 계속하는 과정 그 자체이며,[71] 석가를 본받아 오로지 좌선에 몰두하는 것('''지관타좌''')이 최고의 수행이라고 주장했다.

가마쿠라 불교의 여러 종파가 말법사상을 받아들인 것과 달리, 도겐은 이를 부정했다. 『정법안장수문기(正法眼藏隨聞記)』에서 그는 "지금 말하건대, 이 말은 전혀 옳지 않다. 불법에 정상말(正像末)을 세우는 것은 잠시 동안의 방편일 뿐이다. 진실한 교도는 그렇지 않다. 이에 행하면 모두 얻을 것이다. 재세(在世)의 비구도 반드시 모두 뛰어난 사람만 있는 것은 아니다. 불가사의하게 희유(稀有)하게 얕고 얕은 심성, 하근(下根)인 자도 있다. 부처님께서 여러 계법 등을 나누어 주시는 것은, 모두 악한 중생, 하근을 위함이다. 사람들 모두 불법의 그릇이다. 그릇이 아니라고 생각하지 말라, 이에 행하면 반드시 얻을 것이다."라고, 석가 시대의 제자들 중에도 뛰어난 사람만 있었던 것은 아니라고 하며, 말법은 방편설에 지나지 않는다고 하여, 말법을 부정했다.

도겐은 남송 유학 중 스승 덴도 뇨조(天童如淨)가 좌선 중 졸고 있는 승려에게 "참선은 모름지기 '''신심탈락(身心脱落)'''이어야 한다"라고 외치는 것을 듣고 크게 깨달았다고 전해진다. 신심탈락이란 몸과 마음이 모든 속박으로부터 해방되어 자유자재한 경지에 이르는 것을 의미하며, 도겐이 득법(得法)의 기연이 된 이 말은 조동선(曹洞禪)의 극치를 나타낸다고 여겨진다.

또한 도겐은 정토교의 가르침 중 하나인 이행도(易行道, 쉬운 수행 방법)에 대해 부정적인 견해를 보였다. 그는 "지금 사람들이 말하되, 행하기 쉬운 행을 행해야 한다고 한다. 이 말은 더욱 옳지 않으니, 매우 불도에 맞지 않는다. … 도를 좋아하는 선비는 이행을 뜻하지 말라. 만약 이행을 구한다면, 정녕 실지에 달하지 못하고, 반드시 보소에 이르지 못하는 것인가[87]"라고 말했다.

도겐은 특히 『법화경』을 중시하여 『정법안장수문기』에서 가장 많이 인용했다.[88] 그는 임종 직전 자신의 거처를 "묘법연화경암(妙法蓮華經庵)"이라 이름 짓고, 『법화경』 여래신력품 제21 중의 한 구절("만약 원중에(若於園中)"에서 "여러 부처님께서 여기서 열반하신다(諸佛於此而般涅槃)"까지)을 낮은 목소리로 읊조리면서 실내를 돌아다니며, 기둥에 그 경문을 써 붙인 후, "묘법연화경암"이라고 덧붙였다고 한다.[89]

결론적으로 도겐은 헛되이 견성만을 추구하는 것을 경계하고, 좌선하는 모습 그 자체가 '부처'이며 수행과 깨달음은 분리될 수 없다는 선(禪) 사상을 전파했다.

3. 2. 수증일여(修證一如)

도겐 선(道元禪) 수행의 근본 개념은 '''수증일여(修證一如)''', 즉 수행과 증명(證)이 하나라는 것이다.[37] '증(證)'은 때때로 "깨달음"으로 번역되기도 하지만, 일부 학자들은 이러한 번역에 의문을 제기하기도 한다.[38][37][39]수증일여의 가르침은 1231년경 저술된 ''변도화''(辨道話, 수도에 대한 이야기)에서 처음이자 가장 유명하게 설명되었다.[37] ''변도화''에서는 다음과 같이 설명한다.

: 수행과 증명이 하나가 아니라고 생각하는 것은 이교도의 견해이다. 불법(佛法)에서는 수행과 증명이 동일하다. 증명에 기초한 수행이기 때문에, 길을 추구하는 초심자의 행위 자체가 본래 증명의 전체 모습이다. 그러므로 수행에서 주의할 점을 가르칠 때, 수행 밖에서 증명을 기대하지 말라고 가르친다. 왜냐하면 그 수행 자체가 본래의 증명이기 때문이다. 수행의 증명이므로 증명에는 한계가 없으며, 증명의 수행이므로 수행에는 시작이 없다.

도겐은 ''보편적인 좌선 권고''(普勸坐禪儀)에서 좌선 수행 방법을 설명한 뒤 증명의 본질에 대해 다음과 같이 말한다.

: 이 [수행]의 요점을 파악하면, 네 가지 요소 [몸]가 가볍고 편안해지며, 정신은 맑고 날카로워지며, 생각은 정확하고 명료해진다. 법(法)의 맛은 정신을 유지하고, 당신은 차분하고 순수하며 기쁠 것이다. 당신의 일상은 당신의 진정한 자연 상태를 [표현]하게 될 것이다. 진실을 명확히 깨닫게 되면, 마치 용이 물을 얻거나 호랑이가 산을 타는 것과 같을 것이다. 바른 생각이 있으면, 둔함과 동요가 침범할 수 없다는 것을 깨달아야 한다.[40]

오로지 좌선하는 그 자리에 깨달음이 나타난다는 입장이 도겐 사상의 핵심으로 여겨진다.[71] 이러한 입장은 '''수증일등(修證一等)''' 또는 '''본증묘수(本證妙修)'''라고도 불리며, 주로 75권본 『정법안장』(正法眼藏)에 나타난다. 다만 만년의 12권본 『정법안장』에서는 인과의 중시와 출가주의가 더 강조되는 변화를 보이기도 했다.[71]

도겐에게 성불이란 일정한 경지에 도달하여 완성되는 것이 아니라, 설령 성불했다 하더라도 더욱 성불을 추구하며 무한한 수행을 계속하는 것 자체가 성불의 본질이다('''수증일등'''). 또한 석가를 본받아 오로지 좌선에 몰두하는 것이 최고의 수행('''지관타좌''')이라고 주장했다.

가마쿠라 시대의 많은 불교 종파가 말법사상을 받아들였지만, 도겐은 『정법안장수문기』(正法眼藏隨聞記)에서 "지금 세상에서 말하는 말법은 전혀 옳지 않다. 불법에 정법·상법·말법을 세우는 것은 잠시 동안의 방편일 뿐, 진실한 가르침은 그렇지 않다. 수행하면 누구나 깨달음을 얻을 수 있다. 석가모니 생존 시의 제자들도 모두 뛰어난 사람만 있었던 것은 아니며, 매우 어리석고 근기가 낮은 사람도 있었다. 부처님께서 여러 계율 등을 정하신 것은 모두 악한 중생과 근기가 낮은 이를 위한 것이다. 모든 사람은 불법의 그릇이니, 스스로 그릇이 아니라고 생각하지 말고 수행하면 반드시 깨달음을 얻을 것이다"라고 하여 말법 사상을 방편설에 지나지 않는다고 부정했다.

도겐은 남송 유학 시절 스승 덴도 뇨조(天童如淨)가 좌선 중 졸고 있는 승려에게 "참선은 모름지기 '''신심탈락(身心脫落)'''이어야 한다"고 외치는 것을 듣고 크게 깨달았다고 한다. 신심탈락이란 몸과 마음이 모든 속박에서 벗어나 자유로운 경지에 이르는 것을 의미하며, 도겐이 깨달음을 얻는 계기가 된 이 말은 조동종 선의 핵심을 나타낸다.

또한 도겐은 (정토교의 가르침 중 하나인) 이행도(易行道, 쉬운 수행길)에 대해 부정적인 입장을 보였다. 그는 "지금 사람들이 행하기 쉬운 수행을 해야 한다고 말하는데, 이 말은 매우 옳지 않으며 불도에 맞지 않는다. … 도를 좋아하는 사람은 쉬운 길을 뜻하지 말라. 만약 쉬운 길을 구한다면, 진실한 경지에 이르지 못하고 반드시 깨달음의 세계에 도달하지 못할 것이다[87]"라고 비판했다.

도겐은 『법화경』을 특히 중시했으며, 『정법안장수문기』에서 가장 많이 인용된 경전도 『법화경』이다.[88] 그는 만년에 병이 깊어지자 에이헤이지(永平寺)를 나와 재가 제자의 집으로 옮겨 거처를 '묘법연화경암(妙法蓮華經庵)'이라 이름 지었다. 임종 직전에는 『법화경』 여래신력품 제21의 "만약 경전이 있는 곳은 어느 곳이든..."부터 "...모든 부처님께서 여기서 열반에 드신다"까지의 구절(이른바 '도량관')을 낮은 목소리로 읊으며 방안을 거닐고, 기둥에 그 경문을 써 붙인 뒤 '묘법연화경암'이라고 덧붙였다고 전해진다.[89]

결론적으로 도겐은 헛되이 견성(見性)을 추구하는 것이 아니라, 좌선하는 모습 그 자체가 '부처'이며 수행 그 자체가 '깨달음'이라는 선 사상을 전했다.

3. 3. 불성(佛性)과 만유(萬有)

도겐에게 불성(佛性) 또는 ''붓쇼''(佛性)는 모든 실재, 즉 "모든 것"(悉有)을 의미한다.[41] 정법안장에서 도겐은 "온 존재가 불성이다"라고 기술하며, 바위, 모래, 물과 같은 무생물조차도 불성의 표현이라고 보았다. 그는 불성을 영구적이고 실체적인 내면의 자아나 근본으로 간주하는 모든 견해를 거부했다. 대신 도겐은 불성을 "광대한 공(空)", "생성의 세계"로 묘사하며, "무상함 그 자체가 불성이다"라고 주장했다.[42] 도겐에 따르면, "그러므로 풀과 나무, 덤불과 숲의 바로 그 무상함이 불성이다. 사람과 사물, 몸과 마음의 바로 그 무상함이 불성이다. 자연과 토지, 산과 강은 불성이기 때문에 무상하다. 최고 완전한 깨달음은 무상하기 때문에 불성이다."[43]다카시 제임스 코데라는 도겐의 불성에 대한 이해가 주로 열반경의 한 구절에 기반한다고 설명한다. 이 구절은 전통적으로 모든 유정물(有情物)이 불성을 가지고 있다는 의미로 해석되어 왔다.[41] 그러나 도겐은 이 구절을 "모든 (一切) 유정물 (衆生), 모든 것은 (悉有) 불성 (佛性)이다; 여래 (如來)는 항상 머물고 (常住), 무(無)이지만 유(有)이며, 변화 (變易)이다."[41]와 같이 독창적으로 해석했다.

코데라는 이 차이에 대해 "전통적인 해석에서 불성은 모든 유정물에 내재된 영원한 본질로 이해되는 반면, 도겐은 모든 것이 불성이라고 주장한다. 전자의 해석에서 불성은 변화 없는 잠재력이지만, 후자에서는 세상의 모든 것의 영원히 생겨나고 사라지는 현실이다"라고 설명한다.[41]

결론적으로 도겐에게 불성은 풀, 나무, 땅과 같은 무생물을 포함하여 "모든 것"의 총체를 의미하며, 이는 곧 만유(萬有) 전체를 포괄하는 개념이다.[41]

3. 4. 시간-존재(有時)

도겐의 유시(有時), 즉 시간-존재(Time-Being) 개념은 그의 《정법안장》(Shōbōgenzō) 철학에서 핵심이다. 전통적 해석에 따르면, '유지(有時)'는 시간 자체가 존재이며 모든 존재가 시간임을 의미한다.[49] 유지는 생성의 흐름으로서 존재하는 모든 변화하고 역동적인 활동이며, 세상의 모든 존재가 곧 시간이다.[50] 이 때문에 시간과 존재가 별개의 개념으로 여겨지지 않도록 '시간-존재'라는 용어를 사용한다. 또한 시간을 추상적인 개념으로 만들지 않으려는 목적도 있다. 이러한 관점은 스티븐 하이네(Steven Heine)[51], 조안 스탬보(Joan Stambaugh)[52] 등의 학자들에 의해 발전되었으며, 도겐의 사상을 마틴 하이데거(Martin Heidegger)의 '현존재'(Dasein) 개념과 비교하는 계기가 되기도 했다. 하지만 레인 라우드(Rein Raud)는 이러한 해석이 옳지 않다고 주장한다. 그는 도겐이 모든 존재는 순간적이라고 말하려 했으며, 이러한 관점에서 《정법안장》의 난해한 구절들이 더 명료해진다고 보았다.[53]3. 5. 언어와 표현

도겐의 '수행적' 형이상학에서 중요한 요소 중 하나는 완전 표현(道得|도토쿠일본어)이라는 개념이다.[54] 일반적으로 선불교는 언어가 구원에 도움이 되지 않거나 오히려 해롭다는 급진적인 비판적 관점을 가진 것으로 알려져 있다.[55] 그러나 도겐의 사상은 이러한 통념과 달리, '언어에 대한 합리적인 이론의 틀 내에서, 경험을 거듭해서 불러일으키는 선에 대한 몽매주의적 해석에 반대하여' 언어의 중요성을 주장한다고 볼 수 있다.[56]도겐은 언어를 두 가지 유형으로 나누어 설명한다. 첫 번째는 文字|몬지일본어로, 이는 철학자 에른스트 카시러의 말을 빌리자면, "끊임없이 우리의 경험을 구조화하고, 더 근본적으로는, 우리가 경험하는 세계를 실제로 만들어내는 담론적 유형"이며, 두 번째는 道得|도토쿠일본어로, 이는 "전체론적 입장을 취하고 관계의 질감을 통해 의미의 총체를 확립하는 제시적 유형"이다.[57] 횔러(Döll)가 지적하고 뮐러(Müller)가 주장하듯이, 바로 이 두 번째 유형의 언어인 道得|도토쿠일본어가 도겐의 선불교가 가진 회의적인 관점 속에서도 언어에 대한 긍정적인 시각을 가능하게 한다.[55]

4. 저서

당시 불교 저술은 중국어로 쓰는 것이 일반적이었지만, 도겐은 종종 일본어로 글을 썼다. 그는 자신의 사상을 간결하면서도 설득력 있고 영감을 주는 문체로 전달했다. 뛰어난 문장가였던 도겐은 산문뿐 아니라 시(일본의 와카 스타일과 다양한 중국 스타일)로도 유명하다. 그의 언어 사용은 독창적이었다. 도겐 연구가인 스티븐 하이네는 "도겐의 시적이고 철학적인 작품은 언어유희, 신조어, 서정성을 창의적으로 활용하고 전통적인 표현을 재구성하여 불완전한 언어를 완벽하게 함으로써 표현할 수 없는 것을 표현하려는 끊임없는 노력으로 특징지어진다"고 평가했다.[60]

도겐의 대표작은 95개의 권으로 묶인 강설 및 저술 모음인 『정법안장』(正法眼蔵, "참된 법의 눈의 보고")이다. 이 책은 좌선, 공안, 불교 철학, 수행, 남녀평등, 언어 철학, 존재론, 시간론 등 매우 다양한 주제를 다룬다.

또한 도겐은 해설 없이 301개의 공안을 중국어로 엮었는데, 이는 흔히 『신지쇼보겐조』(Shinji Shōbōgenzō)라고 불린다. '신지'(真字)는 "본래 또는 참된 문자"를 뜻하며, '쇼보겐조'(正法眼蔵)는 "정법의 눈의 보물" 또는 "참된 법의 눈의 보물" 등으로 번역된다. 이 모음집은 『쇼보겐조 삼백칙』(正法眼蔵三百則) 또는 『마나 쇼보겐조』(마나는 신지의 다른 발음)로도 알려져 있다. 정확한 저술 시기는 논란이 있지만, 니시지마 카즈오는 도겐이 중국 여행 전에 이 공안 모음을 편집하기 시작했을 수도 있다고 본다.[62] 이 이야기들은 일반적으로 '공안'으로 불리지만, 도겐 자신은 이를 '고소쿠'(古則, 조상의 기준) 또는 '인연'(因縁, 이야기의 상황과 원인 또는 결과)이라고 불렀다. 도겐에게 '공안'이라는 단어는 "절대적 현실" 또는 "보편적인 법"을 의미했다.[63]

도겐이 자신의 수도원인 에이헤이-지에서 제자들에게 한 강의는 10권으로 묶여 『에이헤이코로쿠』(永平広録, '도겐 오쇼 코로쿠'(道元和尚広録, 도겐 선사의 말씀의 광범위한 기록)라고도 함)라는 제목으로 간행되었다. 이 설법, 강의, 어록, 시는 도겐 사후 그의 주요 제자인 고운 에조(孤雲懐奘, 1198–1280), 센네, 기엔 등이 편찬했다. 이 책에는 세 가지 판본이 있는데, 1598년 린노지 판본, 1672년에 인쇄된 대중적인 판본, 그리고 연대는 알 수 없지만 1937년 에이헤이지에서 발견되어 현존하는 가장 오래된 판본으로 여겨지는 것이 있다.[64]

그의 또 다른 어록집으로는 6권으로 된 『쇼보겐조 즈이몬키』(正法眼蔵随聞記, 도겐 선사의 말씀에서 발췌)가 있다. 이는 1234년에 도겐의 제자가 된 수제자 에조에게 도겐이 한 말을 에조가 기록하고 편집한 것이다.

기타 주요 저술[65]

- 『복간 자젠기』(普勧坐禅儀, 좌선의 원리에 대한 일반적 조언), 1권: 1227년 도겐이 중국에서 돌아온 직후에 쓰여진 것으로 추정된다.

- 『벤도와』(弁道話, "도(道)의 노력에 관하여"), 1권: 1231년에 쓰여졌다. 도겐의 초기 저술 중 하나로, 문답 형식을 통해 시칸타자(只管打坐) 수행의 중요성을 강조한다.

- 『에이헤이 소소 가쿠도 요진슈』(永平初祖学道用心集, 수도의 조언), 1권: 1234년에 쓰여진 것으로 추정된다.

- 『텐조 쿄쿤』(典座教訓, 주방장에게 주는 가르침), 1권: 1237년에 쓰여졌다.

- 『벤도호』(弁道法, 도의 수행 규칙), 1권: 1244년에서 1246년 사이에 쓰여졌다.

- 『호쿄키』(宝慶記, 법경 시대의 회고록): 도겐의 가장 초기 저술로, 중국 스승인 톈퉁 루징(天童如浄; 일본어: 텐도 뇨조, 1162–1228)과의 문답을 모은 1권짜리 책이다. 1253년 도겐 사후 3개월 만에 에조가 도겐의 문서에서 발견되었다.

주요 저서 및 관련 연구 (일본어)

5. 후대에 끼친 영향

도겐은 석가모니로부터 이어지는 법맥의 올바른 전승을 중요하게 생각했지만, 그의 가르침은 3대 계승 과정에서 논란에 휩싸였다. 1267년, 에이헤이지의 주지였던 고운 에조는 도겐이 아꼈던 제자 기카이에게 주지 자리를 물려주고 은퇴했다. 그러나 기카이가 수행에 밀교적 요소를 도입하자 반대가 일어났고, 1272년 에조가 다시 주지 자리를 맡게 되었다. 1280년 에조가 세상을 떠나자, 기카이는 세속 권력의 지원을 받아 다시 주지가 되었다.[66] 이에 다시 반발이 거세지자 기카이는 결국 에이헤이지를 떠나야 했고, 노닌의 달마 학교에서 수행했던 기엔이 그 뒤를 이었다. 하지만 기카이를 지지하는 이들은 기엔의 정통성을 인정하지 않고 기카이를 3대 주지로 여겼다.

도겐의 주요 제자 및 법맥은 다음과 같다.

- 고운 에조: ''쇼보겐조''의 해설가이자 전 달마슈의 장로였다.

- 기인: 에조의 제자.

- 기카이: 에조의 제자.

- 게이잔: 기카이의 제자.

- 기엔: 에조의 제자.

- 센네: ''쇼보겐조''의 또 다른 해설가.

- 자쿠엔: 도겐의 제자인 류진의 제자로, 그의 법맥은 "송나라 시대의 선으로 직접 거슬러 올라간다."[67] 그는 엄격한 선 수행을 중시하는 호쿄지를 세웠으며, 그의 제자들은 기인과 기카이 사이의 갈등에 관여하기도 했다.

도겐의 가르침을 계승한 인물 중 특히 주목할 만한 후계자는 게이잔(瑩山; 1268–1325)이다. 그는 소지사를 창건하고 ''전광록''(傳光錄)을 저술하여 석가모니부터 자신에 이르기까지 선종의 법맥을 정리했다. 오늘날 도겐과 게이잔은 일본 소토종의 창시자로 함께 추앙받고 있다.

참조

[1]

간행물

167921

Britannica

[2]

논문

Remembering Dōgen: Eiheiji and Dōgen Hagiography

http://www.jstor.org[...]

2022-01-26

[3]

서적

Dogen's Formative Years: An Historical and Annotated Translation of the Hokyo-ki

https://books.google[...]

Routledge

2013-10-16

[4]

간행물

[5]

간행물

[6]

간행물

[7]

간행물

[8]

간행물

[9]

문서

Tanahashi 4

[10]

문서

Tanahashi p.5

[11]

간행물

[12]

문서

Tanahashi 6

[13]

간행물

[14]

웹사이트

Fukan zazengi

https://web.stanford[...]

2019-10-04

[15]

간행물

[16]

문서

Tanahashi 39

[17]

문서

Tanahashi 7

[18]

간행물

[19]

간행물

[20]

간행물

[21]

간행물

[22]

웹사이트

Touring Venerable Temples of Soto Zen Buddhism in Japan Plan

http://global.sotoze[...]

SotoZen-Net

2021-07-29

[23]

문서

Quoted in Tanahashi, 219

[24]

웹인용

Principles of Zazen

http://www.stanford.[...]

[25]

간행물

[26]

간행물

[27]

웹사이트

Fukanzazengi: Universally Recommended Instructions for Zazen

http://www.zenhearts[...]

Zen Heart Sangha

2016-02-26

[28]

문서

Thomas Cleary, Rational Zen, p.69, note 3

[29]

서적

Zen Action / Zen Person

University of Hawaii Press

2021-05-25

[30]

서적

Zen Action / Zen Person

University of Hawaii Press

2021-05-25

[31]

서적

Eihei Dogen: Mystical Realist

Simon and Schuster

2012-06-25

[32]

서적

Zen Action / Zen Person

University of Hawaii Press

2021-05-25

[33]

웹사이트

"Just Sitting"? Dōgen's Take on Zazen, Sutra Reading, and Other Conventional Buddhist Practices

https://academic.oup[...]

2023-10-31

[34]

뉴스

History of the Soto Zen School.

https://www.thezensi[...]

Dogen Zen and Its Relevance for Our Time: An International Symposium Held in Celebration of the 800th Anniversary of the Birth of Dōgen-zenji : Kresge Auditorium, Stanford University, Stanford, California, USA.

1999

[35]

서적

Dogen's Pure Standards for the Zen Community

SUNY Press

1996

[36]

서적

Five Mountains: The Rinzai Zen Monastic Institution in Medieval Japan

Harvard University Asia Center

[37]

서적

Dogen's Manuals of Zen Meditation

University of California Press

[38]

간행물

Review of "Treasury of the True Dharma Eye: Zen Master Dōgen’s Shōbō Genzō" Ed. Kazuaki Tanahashi

https://www.academia[...]

2022-12-15

[39]

서적

A Study of Dogen: His Philosophy and Religion

State University of New York Press

[40]

서적

Dogen's Manuals of Zen Meditation

University of California Press

[41]

간행물

The Buddha-nature in Dogen's Shobogenzo.

https://terebess.hu/[...]

2022-02-14

[42]

문서

Dumoulin 82, 85

[43]

문서

Dumoulin 85

[44]

서적

Dogen's Pure Standards for the Zen Community

SUNY Press

[45]

서적

Dogen's Manuals of Zen Meditation

University of California Press

[46]

서적

On Zen Practice: Body, Breath, and Mind.

Simon and Schuster

[47]

서적

The Wholehearted Way

Tuttle Publishing

[48]

서적

The Circle of the Way: A Concise History of Zen from the Buddha to the Modern World

Shambhala Publications

[49]

문서

"Uji: The Time-Being by Eihei Dogen" Translated by Dan Welch and Kazuaki Tanahashi from: ''The Moon in a Dewdrop; writings of Zen Master Dogen''

[50]

문서

Dumoulin 89

[51]

문서

Existential and Ontological Dimensions of Time in Heidegger and Dogen, SUNY Press, Albany 1985

[52]

문서

Impermanence is Buddha-Nature: Dogen's Understanding of Temporality, University of Hawaii Press, Honolulu 1990

[53]

간행물

The Existential Moment: Re-reading Dōgen's theory of time

[54]

문서

Cf. Kim (2004) and more systematically based on a theory of symbols Müller (2013); reviewed by Steffen Döll in Philosophy East & West Volume 65, Number 2 April 2015 636–639

http://muse.jhu.edu/[...]

2015-12-22

[55]

문서

Döll (2015), p. 637

[56]

문서

Müller (2013), p. 25 cited after Döll (2015), p. 637

[57]

문서

Döll (2015), 637, cf. Müller (2013), p. 231.

[58]

문서

Dumoulin 65

[59]

논문

Toward a Description of Dogen's Moral Virtues

2006

[60]

문서

Heine|1997|p=67

[61]

웹사이트

修證義 (修証義) Shushō-gi

https://terebess.hu/[...]

2022-12-16

[62]

문서

Nishijima|2003|p=i

[63]

문서

Yasutani|1996|p=8

[64]

문서

Kim|2004|pp=236–237

[65]

문서

See Kim (1987), Appendix B, pp. 243–247, for a more complete list of Dōgen's major writings.

[66]

문서

Dumoulin|2005b|p=135

[67]

문서

Dumoulin|2005b|p=138

[68]

문서

"[[1854年]]([[嘉永]]7年)孝明天皇"

[69]

문서

"[[1879年]]([[明治]]12年) [[明治天皇]]"

[70]

웹사이트

道元禅師のご生涯

https://www.soto-kin[...]

曹洞宗近畿管区教化センター

2023-10-26

[71]

서적

岩波仏教辞典

岩波書店

2002-10

[72]

웹사이트

名著59 道元「正法眼蔵」100分de名著

https://www.nhk.or.j[...]

日本放送協会

2023-05-26

[73]

웹사이트

ご本山だより 初春

https://acrobat.adob[...]

大本山永平寺

2023-05-25

[74]

문서

道元の号と諱について

1978年

[75]

문서

松殿山荘

[76]

서적

孤高の禅師 道元 日本の名僧

吉川弘文館

2003

[77]

웹사이트

曹洞宗の歩み

http://www.kairinji.[...]

曹洞宗嶋田山快林寺

2023-05-25

[78]

웹사이트

道元禅師物語

https://wp1.fuchu.jp[...]

2023-05-25

[79]

문서

日本史人物総覧

[80]

문서

日本史人物総覧

[81]

문서

日本史人物総覧

[82]

문서

日本史人物総覧

[83]

문서

日本史人物総覧

[84]

문서

岩波仏教辞典第二版

[85]

문서

岩波仏教辞典第二版

[86]

웹사이트

正法眼蔵随聞記(しょうぼうげんぞうずいもんき)とは - コトバンク

https://kotobank.jp/[...]

朝日新聞社

2017-08-31

[87]

문서

永平初祖學道用心集

[88]

서적

梵漢和対照・現代語訳 法華経(下)

[89]

문서

建撕記・坤巻

https://dl.ndl.go.jp[...]

[90]

서적

日本古典文学大系81 正法眼蔵 正法眼蔵随聞記

岩波書店

1965

[91]

서적

이와나미 불교사전

이와나미 서점

2002-10

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com