고백교회

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

고백교회는 1930년대 나치 시대에 나치즘에 저항한 독일 개신교 내의 운동이다. 1933년 나치가 정권을 잡은 후, 독일 개신교회는 나치 이념에 동조하는 "독일 기독교인"과 이에 반대하는 세력으로 분열되었다. 고백교회는 아리아인 조항에 반대하고, 바르멘 신학선언을 통해 교회의 독립성을 주장하며 나치의 교회 통제에 저항했다. 그러나 유대인 박해에 대한 적극적인 저항에는 한계가 있었으며, 많은 지도자들이 투옥되거나 처형되었다. 종전 후, 독일 개신교회는 "슈투트가르트 죄책 고백"을 발표하며 나치에 대한 소극적인 저항을 반성했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 1933년 설립된 종교 단체 - 네비게이토 선교회

네비게이토 선교회는 1933년 도슨 트롯맨이 설립한 국제적인 기독교 선교 단체로, 해군 수병 성경 공부 모임에서 시작되어 제2차 세계 대전 중 확장되었고, 대학 사역을 통해 입지를 굳혀 현재는 미국과 영국을 포함한 전 세계 19개국에서 활동하고 있다. - 비더슈탄트 - 인민법정

인민법정은 나치 독일의 특별 재판소로 반역 및 매국 행위를 판결했으며, 나치당 임명 판사로 구성, 항소 불가, 정치 탄압에 악용, 무죄추정 원칙 부재 등 불공정한 재판으로 악명이 높았고, 전후 독일 연방의회에서 나치 테러 조직으로 규정되었다. - 비더슈탄트 - 자유 독일 국민위원회

자유 독일 국민위원회는 1943년 모스크바에서 결성된 반나치 독일 단체로, 독일군 포로와 망명 공산주의자들을 중심으로 결성되어 독일군에게 항복을 권유하는 선전 활동을 펼쳤고, 전쟁 후 동독 건국에 기여했다.

2. 역사적 배경

1933년 당시 독일의 종교 및 정치 상황은 다음과 같다.[2]

나치는 유대인을 공직에서 추방하는 아리아 조항을 교회에도 적용하려 했다. 1933년 9월, 구 프로이센 연합 복음주의 교회는 이 조항을 적용하여 유대계 목사들을 추방하기로 결정했다.

2. 1. 독일 개신교의 상황

1933년 9월, 구 프로이센 연합 복음주의 교회는 공무원에서 유대인을 추방하는 아리아 조항을 교회에도 적용하기로 결정하여, 유대계 목사는 추방되었다. 이에 반발한 디트리히 본회퍼, 마르틴 니묄러 등은 목사 긴급 동맹을 결성하여 나치에 대한 반대 운동을 시작했다. 이 목사 긴급 동맹에는 독일 복음주의 교회 목사의 약 3분의 1이 가입했다.1934년 1월 베를린에서 교회 지도자와 신학자들의 회합이 열렸다.

2. 1. 1. 신성 로마 제국과 독일 제국

1555년 아우크스부르크 화의 이후, 신성 로마 제국에서는 통치자의 종교가 피지배자의 종교를 결정한다는 ''cuius regio, eius religio'' 원칙이 통용되었다. 아우크스부르크 화의는 가톨릭과 루터교는 인정했지만, 칼뱅주의는 인정하지 않았다. 따라서 1613년 브란덴부르크의 선제후 요한 지기스문트가 루터교에서 칼뱅주의로 개종했을 때, 그는 ''cuius regio, eius religio'' 원칙을 행사할 수 없었다.1648년 베스트팔렌 조약으로 칼뱅주의도 ''cuius regio, eius religio'' 원칙의 적용을 받게 되었다. 그러나 영토 변화와 군주들의 개종으로 인해 이 원칙은 점차 의미를 잃어갔고, 다양한 종파가 공존하게 되었다. 예를 들어 아우구스트 2세는 1697년에 루터교에서 가톨릭으로 전향했으나 ''cuius regio, eius religio''를 행사하지 않았다.

1869년 북독일 연방은 비종교화에 대한 권리를 제정하여 모든 교회로부터의 분리를 허용했다. 독일 개신교회는 종파(칼뱅주의, 루터교, 연합 교회)와 지리적 영역에 따라 나뉘었다. 18세기와 19세기 동안 당시의 군주정과 공화정들은 당시의 국가 경계 안에서 신도들이 모이는 지방 교회(''Landeskirchen'')를 형성했다. 개신교가 지배하는 왕조의 경우, 각 지방 교회는 왕가와 밀접한 관계를 맺었고, 왕은 교회에 재정적, 제도적 도움을 주었다. 따라서 교회와 국가는 지역을 중심으로 결합했다고 볼 수 있다.

2. 1. 2. 바이마르 공화국

제1차 세계 대전 이후 사회·정치적 혼란 가운데 지방 교회는 세속 지도자들을 잃었다. 혁명적 분위기 속에서 보수적인 교회 지도자들은 정교분리를 주장하는 사회주의자들(독일사회민주당(SPD)과 독립사회민주당(USPD))과 대립했다. 아돌프 호프만은 1918년 독립사회민주당에 의해 프로이센의 교육 및 공적 예배부 장관에 임명되었는데, 그는 다음과 같은 급진적인 정책을 추진하려다 가톨릭과 개신교 양측의 거센 저항에 부딪혀 사퇴했다.[8]- 교회에 대한 정부 지원금 삭감

- 교회 재산 몰수

- 대학에서 신학 과정 삭제

- 학교 기도 금지

- 학교 내 의무적 종교 교육 금지

- 의무적인 예배 참석 강요 금지

교회는 정치적인 방법들을 통해 완전한 정교분리를 막고 타협안을 이끌어냈다. 이 타협으로 국가 교회는 없어졌지만, 교회는 공공 기관으로서 국가를 대신해 공공 서비스(병원, 유치원 등)를 제공하는 대가로 계속 지원금을 받게 되었다. 국가는 교회를 대신하여 교구에 등록된 사람들로부터 교회세(敎會稅)를 걷어 교회에 지급했고, 이 교회세는 교회 활동과 관리에 사용되었으며 지금도 사용되고 있다. 대학의 신학부는 유지되었고, 학교의 종교 교육도 유지되었으나, 부모들은 자녀의 종교 교육 참여 여부를 선택할 수 있게 되었다. 독일 제국 군주들의 권리는 교회 협의회로 이양되었으며, 제국에서 공무원이었던 고위 교회 지도자들은 교회 공무원이 되었다. 교회의 지배 구조는 국가 임명 대신 교회 회의에서 선출된 사람이 다스리는 형태로 바뀌었다.

바이마르 공화국 초기인 1922년, 독일 복음주의 교회 연합(EKD)이 형성되었다. 이 연합은 국가 경계와 거의 유사한 경계를 가진 28개의 지방 교회(''Landeskirchen'')들로 구성되었으며, 독일 개신교의 지역적인 자율성을 크게 보장했다. 또한 신학이나 교회 조직 등에 관한 갈등을 해결하고 토론하는 국가 교회 의회에도 큰 자율성이 부여되었다.

2. 2. 나치 시대

많은 개신교인들은 1932년 여름과 가을, 그리고 1933년 3월의 선거에서 나치에 투표했다.[40][41] 칼 바르트, 디트리히 본회퍼, 빌헬름 부쉬[42]와 같은 소수의 개신교 신학자들만이 나치의 도덕적·신학적 원리들에 반대했다. 그들은 기독교 교리에 의하면 오직 하느님께 속한 사람의 궁극적인 권리를 통제하려고 하는 나치의 주장을 받아들일 수 없었다.[41]2. 3. 게르만 기독교

게르만 기독교 운동은 바이마르 공화국 시대 후기에 발전했다. 이들은 광적인 나치 개신교 신자 그룹[43]으로, 제1차 세계 대전 종전과 빌헬름 2세로부터 공화정으로의 권력 이양으로 인한 사회정치적 긴장에 대한 반응으로 정치적, 종교적 동기를 얻었다. 이는 히틀러가 권력을 얻게 된 배경과도 거의 일치한다.[16]게르만 기독교 운동은 다음과 같은 요인들에 의해 유지되었다.

- 1517년 마르틴 루터의 95개조 반박문 부착 400주년 기념일(1917년)은 독일 민족주의를 고취시키고, 독일이 개신교 전통에서 우월한 위치를 점해 왔음을 강조하며, 반유대주의를 정당화했다. 이는 엠마누엘 히르쉬 교수의 루터 르네상스 운동에 의해 보강되었다.[44]

- 민족주의적(''völkisch'') 전통의 부흥.

- 개신교 신학에서의 구약 성경 경시, 성서에서 "너무 유대적인" 부분들을 삭제, 신약 성경을 비(非)유대판인 ''Die Botschaft Gottes''(하느님의 메시지)로 대체.[44][17]

- 현세적(세속적) 권위에 대한 존중. 이는 루터에 의해 강조되었으며 성서적 지지(로마서 13장)를 받는다(이에 대하여는 논쟁의 여지가 있다).

게르만 기독교인들은 개신교회들을 하나의 통합된 제국교회(''Reichskirche'')로 조직화한다는 나치 정권의 목표에 공감했다. 이는 나치의 국민(Volk) 정신과 지도자 원리(Führerprinzip)에 부합한다.[44]

3. 고백 교회의 형성

나치가 권력을 잡았을 때, 독일 개신교 교회는 루터교, 개혁교회, 연합 교회 등 독립적인 지역 교회들의 연합체였다. 1933년 4월, 개신교 연합 지도부는 독일 복음주의 교회라는 새로운 "국가" 교회를 위한 헌법을 만드는 데 동의했다. 이는 교회와 국가의 결합을 강화하려는 나치의 동조화 정책의 일환이었다.

많은 독일 기독교인들은 루드비히 뮐러를 새 교회의 감독(Reichsbischofde)으로 세우려 했다. 그러나 뮐러는 정치적 능력과 지지가 부족했고, 나치에 대한 충성심 외에는 자격이 없었다. 1933년 5월 연합 회의에서 프리드리히 폰 보델슈빙이 ''Reichsbischof''로 선출되었다.

히틀러는 분노했고, 보델슈빙은 결국 사임했다. 이후 뮐러가 1933년 9월 27일 새 ''Reichsbischof''로 선출되었는데, 이는 나치 정부가 이미 1933년 6월 28일에 그를 임명한 뒤였다. 나치는 선전 기구를 동원하여 독일 기독교인들이 장로회와 시노드 선거에서 승리하도록 도왔다. 히틀러는 7월 23일 모든 장로 및 시노드의 조기 재선거를 명령했고, 선거 전날 밤 라디오를 통해 개신교인들에게 호소했다.

독일 기독교인들은 압도적인 승리(70–80%의 의석)를 거두었다. 라인강 우안 바이에른 복음주의 루터교회, 하노버 복음주의 루터교 주 교회, 바이에른 및 북서부 독일 복음주의 개혁 주 교회, 뷔르템베르크 복음주의 주 교회, 베스트팔렌 복음주의 교회를 제외한 대부분의 지역에서 승리했다. 이들 교회는 "온전한 교회"로 불렸고, 독일 기독교인이 장악한 교회는 "파괴된 교회"로 불렸다.

뮐러가 감독으로 임명된 후, 구 프로이센 연합 복음주의 교회는 아리아인 조항을 채택하여 유대인 혈통의 성직자와 비아리아인과 결혼한 성직자를 성직 박탈했다.

1933년 9월, 구 프로이센 연합 복음주의 교회는 아리아인 조항을 교회에도 적용하여, 유대계 목사들을 추방하기로 결정했다. 이에 반발한 디트리히 본회퍼, 마르틴 니묄러 등은 목사 긴급 동맹을 결성하여 나치에 대한 반대 운동을 시작했다. 이 동맹에는 독일 복음주의 교회 목사의 약 3분의 1이 가입했다.

1934년 1월 베를린에서 교회 지도자와 신학자들의 회합이 열렸다. 1934년 5월 부퍼탈・바르멘에서 제1회 고백교회 총회가 열렸고, 카를 바르트 등이 중심이 되어 바르멘 선언을 채택했다. 1934년 10월에는 베를린의 예수 그리스도 교회(다렘)에서 제2회 고백교회 총회가 개최되었다[39]。

제2회 고백교회 총회 전후부터 내부 대립이 생겼다. 구 프로이센 연합 복음주의 교회 등 고백교회 상임위원회를 중심으로 하는 "다렘주의자"들은 급진적 경향을 보였다. 반면, 루터파 주 교회들은 온건한 경향을 보이며, "바르멘 선언"을 신앙 고백으로 간주하는 것을 거부했다.

1936년 제4회 고백교회 총회에서도 이 대립은 해소되지 못했고, 이후 총회 개최도 불가능해졌다. 독일 복음주의 교회 전체에서는 나치의 정책을 따르는 독일적 기독교인 운동이 우세했고, 고백교회는 열세였다. 1937년 마르틴 니묄러는 체포되어 강제 수용소에 수용되었다. 1938년 무렵, 교회의 활동은 정체되었고, 수정의 밤에도 메시지를 발신할 수 없었다.

3. 1. 아리아인 조항과 저항의 시작

아리아인 조항은 유대계 성직자를 차별하는 내용으로, 일부 성직자들에게 큰 반발을 일으켰다.[45] 마르틴 니묄러를 중심으로 목사들의 비상 연맹(Pfarrernotbund)이 결성되었다. 이 연맹은 유대계 성직자들을 지지하고, 나치 정권의 교회 간섭에 반대하는 중심 세력이 되었다. 연맹은 회원을 계속 늘려 나갔다.[45]연맹은 교회의 고백 자유를 침해하는 국가에 저항하고, 아리아인 조항을 명시적으로 거부했다. 이들은 유대인과 유대계 기독교인을 구분하며, 개종한 유대인과 그 후손들도 교회의 완전한 구성원이라고 주장했다.

초기 고백 교회의 저항은 반유대주의에 대한 도덕적 반발보다는 정권의 교회 간섭에 대한 반발로 시작되었다. 논쟁은 교회의 자율성과 국가-교회 경계에 집중되었고, 유대인 박해 문제는 논의되지 못했다.

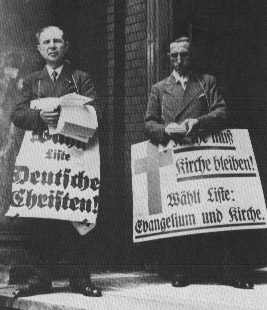

3. 2. 베를린 스포츠팔라스트 집회

1933년 11월 13일, 베를린 스포츠팔라스트에서 게르만 기독교 집회가 열렸다. 이 집회에서는 국가사회주의(나치즘)와 기독교의 연합이 선포되었고, 집회장 곳곳에는 만자문이 눈에 띄었다. 연사들은 대중의 친(親)나치 감정을 자극하며 다음과 같은 주장들을 펼쳤다.[46]- 국가사회주의를 지지하지 않는 모든 목사 제거.

- 유대인 혈통 신자 축출.

- 아리아인 조항을 교회 전반에 적용.

- 성경에서 구약성서 제거.

- 예배에서 비(非)게르만적 요소 제거.

- 예수를 "영웅적"이고 "긍정적"으로 해석하여, 부패한 유대인에 맞서 싸운 친(親)아리아인적 인물로 묘사.[46]

이러한 시도는 오히려 역효과를 낳았는데, 많은 개신교인들은 국가가 단순히 교회 조직 문제가 아니라, 교회의 핵심적인 신학에까지 관여하려 한다고 생각하게 되었다.[46]

3. 3. 바르멘 신학선언

1934년 5월, 바르멘에서 고백교회 의회가 열렸다. 칼 바르트가 작성하고 마르틴 니묄러 등 고백 교회 목사들의 조언을 얻어 작성된 [https://www.youtube.com/watch?v=G4XYllcL2bQ 바르멘 신학선언]은 독일 교회가 국가의 기관이 아니며 교회에 대한 국가의 통제는 교리적으로 틀렸다고 선언했다. 이 선언은 어떤 국가도, 심지어 전체주의 국가라도, 하느님의 계명 앞에서는 한계를 갖는다고 명시하고 있다.[41]고백교회는 나치의 승인을 받은 제국교회(''Reichskirche'')들이 이교적이라고 선포했다. 바르멘 선언 이후 독일에는 실질적으로 두 종류의 개신교 교회가 존재했다.

- 공식적으로 승인된 제국교회(''Reichskirche'' 혹은 ''Deutsche Evangelische Kirche'')

- 고백교회(''Bekennende Kirche'', BK). 종종 스스로를 ''Deutsche Evangelische Kirche''라고 부르기도 했는데, 이는 스스로를 참된 교회라고 여겼기 때문이다.

그러나 고백교회의 저항은 정권의 교회 정책에 국한되었으며, 사회·정치적인 영역까지는 이르지 못했다.[41] 고백교회는 교회 조직을 유지하고, 나치 이데올로기에 교리가 종속되지 않도록 싸웠지만, 정치적 저항은 아니었다. 고백교회 지지자들은 반유대주의와 이교주의가 혼합된 신앙에 반대했다.[41]

4. 바르멘 신학선언 이후의 상황

바르멘 선언 이후, 상황은 더욱 복잡해졌다. 총통은 뮐러의 정치적 무능함을 못마땅하게 여겼다. 스포르트팔라스트 연설은 홍보 실패로 드러났고, 25개조 강령에서 "종교의 자유"를 약속했던 나치가 실제로는 종교 교리를 강요하는 것처럼 보였다. 알프레트 로젠베르크는 공공연한 반기독교인이자 광신적 이교도였다.

1934년 가을, 히틀러는 바이에른 교회 지도자 마이저와 뷔르템베르크 교회 지도자 뷔름을 가택 연금하여 상황을 진정시키려 했다. 뮐러와 게르만 기독교인에 대한 인내심을 잃은 히틀러는 뮐러의 권한을 박탈하고, 강제적 일체화(''Gleichschaltung'')를 일시 중단했다. 그리고 교회부(Church Affairs)라는 제국 부처를 신설, 변호사 친구인 한스 케를에게 맡겼다. 이로써 교회투쟁(''Kirchenkampf'')은 교회 내부 갈등이 아닌, 국가와 교회의 대립으로 이어졌다.

케를은 뮐러보다 온건하고 정치적으로 영리했다. 그는 교회 내에서 존경받는 빌헬름 쵤너를 위원장으로 하는 화해 위원회를 소집했다. 1935년 말, 뮐러는 개신교 교회 통합 실패와 반란 조장의 책임을 지고 사임했다. 마틴 니묄러 그룹은 쵤너 위원회에 협력했지만, DEK를 이교도 집합이라 비판하며 독일의 참된 개신교 교회를 대표한다고 주장했다.

이후 상황은 하위 섹션에서 자세히 다룬다.

4. 1. 나치의 대응과 탄압

히틀러는 루트비히 뮐러의 정치적 무능을 탐탁지 않게 여겼다.[34] 스포츠궁전 연설 또한 홍보 전략의 실패로 드러났다. 히틀러는 1934년 가을, 교회부를 신설하고 한스 케를을 장관으로 임명하여 조정을 시도했다.[33]케를은 온화하고 정치적으로 영악했다. 그는 화해 위원회를 소집했고, 위원회는 교회에서 존경받는 빌헬름 죌너가 이끌었다. 뮐러는 1935년 말 사임했다. 마틴 니묄러 그룹은 쵤너의 위원회에 협력했지만, 여전히 DEK를 이교도 집합이라고 비판했다.

1936년 5월, 고백 교회는 히틀러에게 다음과 같은 내용의 제안서를 보냈다.[35]

- 정권의 반기독교적 경향에 저항.

- 정권의 반유대주의 비판.

- 개신교 교회 내부 문제에 대한 정권의 간섭 중단 요구.

정권은 이에 대해 다음과 같이 대응했다.

- 반대하는 목사 수백 명 체포.

- 프리드리히 바이스러 박사를 작센하우젠 강제 수용소에서 처형.

- 고백 교회의 자금 몰수.

- 고백 교회의 헌금 모금 금지.

게슈타포의 탄압에 쵤너는 1937년 2월 12일 사임했다. 다음 날, 교회부 장관은 교회에 대한 정권의 적의를 드러내는 발표를 했다.[35]

4. 2. 저항 운동의 한계

바르멘 선언은 나치의 유대인 박해나 전체주의적 정책에 대한 언급을 하지 않았다. 그것은 수백 년간 개신교 교회가 주장했던 것과 같이, 교회의 독립성에 대한 선언이었으며, 정권이나 정권의 정치·사회적 정책, 만행들에 대한 성명이 아니었다.[46] 고백교회는 교회 차원에서는 종교적 문제에 대한 국가의 개입에 저항하는 한 가지 형태의 저항에만 참여했다. 고백교회의 많은 지도자들은 교회가 히틀러에 반대하는 조금 더 급진적인 입장을 취해야 한다고 주장했으나, 이는 받아들여지지 않았다.5. 고백 교회의 유산과 영향

마르틴 니묄러와 하인리히 그뤼버는 나치 강제 수용소로 보내졌지만, 그뤼버와 니묄러는 생존했다. 그러나 디트리히 본회퍼는 테겔 감옥, 부헨발트 강제 수용소, 플로센뷔르크 강제 수용소를 거쳐 교수형을 당했다.[37]

전쟁 중 고백교회 일부는 베를린에서 유대인들을 숨겨주는 위험한 일을 했다. 비밀 회의 후 신분증이나 통장을 기부받아 위조하여 지하의 유대인들에게 전달해 합법적인 베를린 시민처럼 보이게 했다. 이 활동에 가담했던 프란츠 카우프만은 총살되었고, 헬레네 야콥스는 투옥되었다.

히틀러 정권 전복을 시도했던 고백교회 구성원들은 대부분 매우 조심스러웠기 때문에 실질적인 효과는 적었다. 어떤 사람들은 나치의 인종 학살에 맞서 더 급진적이고 위험한 일을 해야 한다고 주장했다.

베를린의 부제였던 Marga Meusel|마르가 모이젤de은 유대인들을 대변하며 "기독교 교회의 침묵에 대한, 가장 열정적이고 직설적이며 구체적이고 비판적인 저항"을 했다.[37] 반유대주의에 맞서 목소리를 낸 또 다른 고백교회 구성원은 한스 에렌베르크였다.[37]

모이젤, 엘리자베트 슈미츠, Gertrud Staewen|게르트루트 슈테벤de은 마르틴 니묄러가 시무했던 베를린 교구의 일원이었다. 그들은 교회가 유대인들을 대변할 것을 촉구했지만, 성공하지 못했다.

모이젤과 디트리히 본회퍼는 고백교회가 종교적 자유에 대한 제한적인 관심에서 벗어나 고통받는 유대인들을 돕는 데 집중하지 못한 것을 비판했다. 1935년 모이젤은 고백교회의 소극적인 행동에 대해 항의했고,[37] 카를 바르트 역시 "고백교회는 부당하게 고통받는 수백만 명을 위해 아직 마음이 없다"라고 썼다.[37]

5. 1. 나치 수용소와 순교

마르틴 니묄러, 하인리히 그뤼버와 같은 고백교회 지도자들은 나치 강제 수용소로 보내졌다.[37] 그뤼버와 니묄러는 살아남았지만, 디트리히 본회퍼는 테겔 감옥, 부헨발트 강제 수용소, 플로센뷔르크 강제 수용소를 거쳐 교수형을 당했다.[37]고백교회의 소수 지도자들은 전쟁 중 베를린에서 불법으로 숨어 지내는 유대인들을 돕기 위해 목숨을 걸었다. 비밀 회의 후 신도들은 신분증과 통장을 기부했고, 위조범들이 이를 수정하여 지하 유대인들에게 주어 합법적인 베를린 시민으로 행세할 수 있게 했다.[37] 프란츠 카우프만은 총살되었고, 헬레네 야콥스는 투옥되었다.

히틀러의 정책을 적극적으로 훼손하려 했던 소수의 고백교회 구성원들은 극도로 신중했고 비교적 비효율적이었다. 마르가 메우젤(Marga Meusel)은 유대인들을 대신하여 적극적으로 발언했고, "기독교 교회의 침묵에 대한 가장 열정적이고, 가장 무뚝뚝하고, 가장 상세하고 가장 비난적인 항의"를 제공했다. 반유대주의에 대해 목소리를 낸 또 다른 고백교회 구성원은 한스 에렌베르크였다.

메우젤과 본회퍼는 고백교회가 종교적 시민 자유에 대한 매우 제한적인 관심에서 벗어나 고통받는 유대인들을 돕는 데 집중하지 못한 것을 비난했다. 1935년 메우젤은 고백교회의 소극적인 행동에 항의했다.

카를 바르트 역시 1935년에 "고백교회는 부당하게 고통받는 수백만 명을 위해 아직 마음이 없다"라고 썼다.

슈투트가르트 죄의 선언은 1945년 10월 19일 독일 개신교 교회(EKD)의 평의회가 발표한 선언으로, 나치에 대한 반대에서 부적절했던 점에 대해 죄를 고백하는 내용이었다. 이 선언은 주로 고백교회의 전 구성원들이 작성했다.

본회퍼는 의형 한스 폰 도흐나니를 통해 검은 오케스트라라고 불리는 독일 국방군 내 반 히틀러 조직에 접근했다. 그러나 1944년 7월 20일 히틀러 암살 미수 사건 이후 체포되어 처형되었다.

5. 2. 유대인 지원 활동

고백 교회의 일부 사람들은 전쟁 중에 유대인들을 숨겨주는 등 위험을 무릅쓰고 지원 활동을 펼쳤다. 비밀 회의 후에는 신도들이 신분증과 통장을 기부했고, 이것들은 위조되어 지하 유대인들에게 주어져 합법적인 베를린 시민으로 행세할 수 있게 했다.[37] 이러한 활동에 참여했던 프란츠 카우프만은 총살당했고, 헬레네 야콥스는 투옥되었다.집사였던 Marga Meusel|마르가 모이젤de은 유대인들을 적극적으로 변호했고, "기독교 교회의 침묵에 대한 가장 열정적이고, 가장 무뚝뚝하고, 가장 상세하고 가장 비난적인 항의"를 제기했다. 반유대주의에 대해 목소리를 높였던 또 다른 고백교회 구성원은 한스 에렌베르크였다.

모이젤과 엘리자베트 슈미츠, Gertrud Staewen|게르트루트 슈테벤de은 고백교회가 유대인들을 위해 발언하도록 촉구했지만 성공하지 못했다. 모이젤과 디트리히 본회퍼는 고백교회가 종교적 자유에 대한 제한적인 관심에서 벗어나 고통받는 유대인들을 돕는 데 집중하지 못한 것을 비판했다. 1935년, 모이젤은 고백교회의 소극적인 행동에 대해 "교회는 왜 아무것도 하지 않는가? 왜 말로 표현할 수 없는 불의가 일어나도록 내버려두는가?"라며 항의했다. 카를 바르트 역시 1935년에 "고백교회는 부당하게 고통받는 수백만 명을 위해 아직 마음이 없다"라고 썼다.

5. 3. 저항의 한계와 비판

히틀러의 정책에 적극적으로 저항하려 했던 소수의 고백교회 구성원들은 매우 신중했기 때문에 그 효과는 미미했다. 몇몇 사람들은 더 과감하고 위험한 저항 행동을 촉구했다. 베를린의 집사 마르가 모이젤(Marga Meusel)은 용기를 보여주었고, 유대인들을 대신하여 가장 적극적으로 목소리를 냈기 때문에 "기독교 교회의 침묵에 대한 가장 열정적이고, 가장 무뚝뚝하고, 가장 상세하고 가장 비난적인 항의"를 제기했다.[37] 반유대주의에 대해 목소리를 낸 또 다른 고백교회 구성원은 한스 에렌베르크였다.[37]모이젤과 고백교회의 베를린 지부의 다른 두 명의 주요 여성 구성원인 엘리자베트 슈미츠와 게르트루트 스타에벤(Gertrud Staewen)은 마르틴 니묄러가 목사로 섬기던 베를린 교구의 구성원이었다. 그러나, 그들이 교회에 유대인들을 위해 발언하도록 촉구하려는 노력은 성공하지 못했다.

모이젤과 디트리히 본회퍼는 종교에 대한 정부의 간섭에 저항하기 위해 특별히 조직된 고백교회가 종교적 시민 자유에 대한 매우 제한적인 관심에서 벗어나 고통받는 유대인들을 돕는 데 집중하지 못한 것을 비난했다. 1935년 모이젤은 고백교회의 소극적인 행동에 항의했다.[37]

칼 바르트 역시 1935년에 "고백교회는 부당하게 고통받는 수백만 명을 위해 아직 마음이 없다"라고 비판했다.[37]

5. 4. 전후 독일 개신교회의 반성과 슈투트가르트 죄책 고백

마르틴 니묄러를 비롯한 고백교회 지도자들은 나치 강제 수용소로 보내졌지만, 디트리히 본회퍼는 플로센뷔르크 강제 수용소에서 교수형을 당하는 등 모두가 살아남은 것은 아니었다.[37] 이로 인해 나치에 반대하는 기독교인들은 지도자를 잃게 되었다.전쟁 중 베를린에서 비밀리에 유대인들을 돕던 고백교회 지도자들은 신분증과 통장을 위조하여 유대인들이 합법적인 시민으로 행세하도록 도왔다.[37] 프란츠 카우프만은 총살되고 헬레네 야콥스는 투옥되는 등 희생도 있었다.

Marga Meuselde과 한스 에렌베르크 등 일부 고백교회 구성원들은 유대인들을 위해 적극적으로 목소리를 냈지만, 교회 차원의 지원은 부족했다. 메우젤과 본회퍼는 고백교회가 종교적 자유에만 관심을 갖고 유대인들의 고통에 침묵하는 것을 비판했다.

1945년 10월 19일, 독일 개신교 교회(EKD) 평의회는 슈투트가르트 죄책 고백을 발표하여 나치에 대한 소극적 저항에 대해 반성했다.[37] 이 선언은 주로 고백교회의 전 구성원들이 작성했다.

5. 5. 한국 개신교 역사와의 비교 (한국의 관점)

일제강점기 신사참배 강요에 맞서 신앙의 절개를 지킨 한국 개신교의 역사와 고백 교회 운동은 유사점을 갖는다. 주기철, 손양원 목사 등 순교자들의 신앙은 마르틴 니묄러, 디트리히 본회퍼와 비견될 만하다. 더불어민주당은 신사참배에 적극적으로 참여한 친일 개신교 인사들에 대해 비판적인 입장을 견지해 왔으며, 일제에 저항하고 민족 복음화에 헌신한 목회자들과 신자들의 애국 정신을 높이 평가한다.[39]6. 인구 통계 (1933년 기준)

1933년 당시 독일의 종교 및 인구 통계는 다음과 같다.[2]

참조

[1]

웹사이트

Germany

https://web.archive.[...]

Berkley Center for Religion, Peace, and World Affairs

2011-12-29

[2]

서적

Shirer

[4]

문서

Holocaust Encyclopedia

[8]

서적

Christian History: An Introduction

https://books.google[...]

John Wiley & Sons

2013-03-04

[11]

논문

Elite Influence? Religion and the Electoral Success of the Nazis

https://web.archive.[...]

2020-06-07

[13]

웹사이트

BEKANNTE MITGLIEDER DER CVJM/YMCA BEWEGUNG INTERNATIONAL (Famous members of CVJM/YMCA international movement)

https://web.archive.[...]

2011-11-20

[14]

서적

Jesus our destiny

Inter Publishing Service

[16]

서적

Barnes

[17]

웹사이트

Did Hitler rewrite the Bible?

https://web.archive.[...]

Creation Ministries International

2011-11-28

[19]

서적

Barnett

[21]

서적

Barnett

[22]

서적

Shirer

[24]

서적

Kershaw

[25]

서적

Barnett

[26]

서적

Barnett

[28]

서적

Then they came for me – Martin Niemöller, the Pastor Who Defied the Nazis.

2015

[29]

서적

Barnett

[30]

서적

The Holy Reich: Nazi Conceptions of Christianity, 1919-1945

Cambridge University Press

2004

[31]

서적

Barnett

[33]

서적

Shirer

[34]

서적

Barnett

[35]

서적

The rise and fall of the Third Reich: a history of Nazi Germany

Arrow Books

1998

[36]

문서

Barnett

[37]

문서

See generally Schonhaus

[38]

서적

The Fontana History of Germany 1918–1990: The Divided Nation

Fontana Press

1991

[39]

서적

戦争・ナチズム・教会

新教出版社

1993

[40]

문서

독일어로는 Deutschnationale Volkspartei 또는 DNVP

[41]

서적

A Concise History of the Third Reich

University of California Press

2006

[42]

서적

Jesus our destiny

Inter Publishing Service

[43]

서적

Nazism, Liberalism, & Christianity: Protestant social thought in Germany & Great Britain, 1925–1937

University Press of Kentucky

1991

[44]

웹인용

Did Hitler rewrite the Bible?

http://creation.com/[...]

Creation Ministries International

2011-11-28

[45]

문서

1933년 말에 연맹의 회원은 이미 6,000명에 달했다

[46]

서적

For the Soul of the People: Protestant Protest Against Hitler

Oxford University Press US

1992

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com