나치 강제 수용소

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

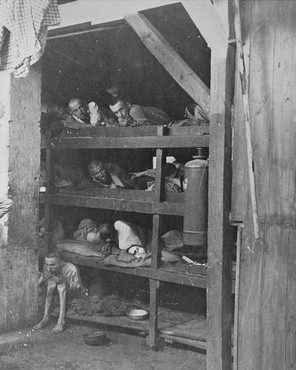

나치 강제 수용소는 제2차 세계 대전 중 나치 독일이 운영한 강제 구금 시설로, 정치범, 유대인, 집시, 동성애자, 장애인 등 다양한 사람들을 수용하여 강제 노동, 고문, 학살을 자행했다. 1933년 히틀러 집권 이후 초기에는 정치범 수용을 위해 설립되었으나, 1930년대 후반부터는 '반사회적 인물'로 규정된 이들을 광범위하게 수용하며 급격히 확장되었다. 전쟁 발발 후에는 나치 점령 지역으로 확대되어 학살의 주요 수단으로 활용되었으며, 아우슈비츠, 트레블링카 등 절멸 수용소에서는 대규모 유대인 학살이 이루어졌다. 수용소는 친위대(SS)에 의해 운영되었으며, 수감자들은 정치범, 형사범, 유대인 등 범주에 따라 색깔이 다른 배지를 착용했다. 전쟁 말기에는 연합군에 의해 해방되었지만, 많은 수감자들이 질병과 영양실조로 사망했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 나치 강제 수용소 - SS해골부대

SS해골부대는 나치 독일 친위대 산하 조직으로, 강제 수용소 경비 및 관리를 담당하며 테오도르 아이케의 지휘 아래 강제 수용소 시스템 구축 및 운영에 핵심 역할을 수행했고, 일부 병력은 무장친위대로 편입되어 전쟁 범죄에 연루되었다. - 나치 강제 수용소 - 노동이 그대를 자유케 하리라

"노동이 그대를 자유케 하리라"는 본래 바이마르 공화국 시대 공공사업의 긍정적 의미로 사용되었으나, 나치 독일 강제 수용소 입구에 새겨져 수용소의 끔찍한 현실을 조롱하는 비극적인 상징으로 변질되었고, 현재는 노동의 가치와 억압적 측면을 동시에 보여주는 상징으로 다양한 해석과 논란을 야기한다.

2. 역사적 배경

강제 수용소는 통상적으로 제2차 보어 전쟁 당시 영국이 처음 고안한 것으로 알려져 있지만, 다른 국가에서도 유사한 사례들이 존재했다. 역사학자 댄 스톤은 "강제 수용소"라는 단어가 나치 강제 수용소로 인해 학살이라는 의미를 갖게 되었지만, 남아프리카 공화국의 영국 수용소는 체계적인 살인을 포함하지 않았다고 주장한다. 독일 제국 또한 헤레로와 나마 학살 (1904–1907) 기간 동안 강제 수용소를 설립했으며, 이들 수용소의 사망률은 45%였다.

제1차 세계 대전 동안 8백만에서 9백만 명의 포로가 포로 수용소에 억류되었으며, 그 중 일부는 테레지엔슈타트와 마우트하우젠과 같이 나치 수용소의 부지가 된 곳에 있었다. 독일에 억류된 많은 포로는 1907년 헤이그 협약을 위반하여 의도적으로 식량을 배급하지 않고 위험한 노동 조건으로 인해 사망했다. 프랑스 제3 공화국, 벨기에, 이탈리아 왕국, 오스트리아-헝가리 및 독일과 같은 국가에서는 "적대적 기원"으로 간주되는 민간인이 국적 박탈되었다. 수십만 명이 가혹한 환경에서 억류되어 강제 노동에 시달렸다. 오스만 제국이 저지른 아르메니아인 대학살 동안 오스만 아르메니아인은 시리아 사막으로의 추방 기간 동안 수용소에 갇혔다. 바이마르 공화국의 전후 독일에서는 "원치 않는 외국인"(주로 동유럽 유대인)이 코트부스-지엘로와 스타르가르트에 억류되었다.

1932년 바이마르 공화국에서 실시된 두 차례의 국회 선거에서 제1당을 확보한 국민 사회주의 독일 노동자당(나치당)의 당수 아돌프 히틀러는 1933년 1월 30일 파울 폰 힌덴부르크 대통령으로부터 독일 국무총리로 임명되었다[3]。

히틀러는 총리 취임 직후 반나치 세력 탄압에 나섰다. 1933년 2월 4일, 힌덴부르크 대통령에게 "독일 민족 보호를 위한 대통령령"을 공포하게 하여 바이마르 헌법에 의해 인정된 언론의 자유나 정치 집회의 자유 등 국민의 권리를 일부 정지시키고, 반나치당적 언론 단속을 시작했다[4]。

국회의사당 방화 사건 이후 1933년 2월 28일에는 "독일 국민과 국가를 보호하기 위한 대통령령"을 공포하여 국민의 권리 정지 범위를 확대하고, 신체의 자유나 사유 재산권 등의 국민의 권리를 정지시켰다[5][6]。이 대통령 긴급령에는 "공공 질서를 해치는 불법 행위는 강제 노동으로 처벌한다"라는 조항이 포함되어, 반나치당 세력을 보호 구금하여 강제 수용소로 보내는 법적 근거가 되었다[7][8][9][10]。

독일 공산당과 독일 사회민주당은 반나치 세력의 대표격으로, 나치당에게는 가장 먼저 탄압해야 할 대상이었다. 그러나 이들을 "범죄자"로 형무소에 투옥하려면 재판에서 유죄 판결을 받아야 했고, 재판은 불확실하고 시간이 오래 걸렸다. 그래서 "범죄자"가 아닌 "잠재적 위험 분자"로 보호 구금하여 강제 수용소에 수용하기로 한 것이다[8][11]。

2. 1. 바이마르 공화국 시기

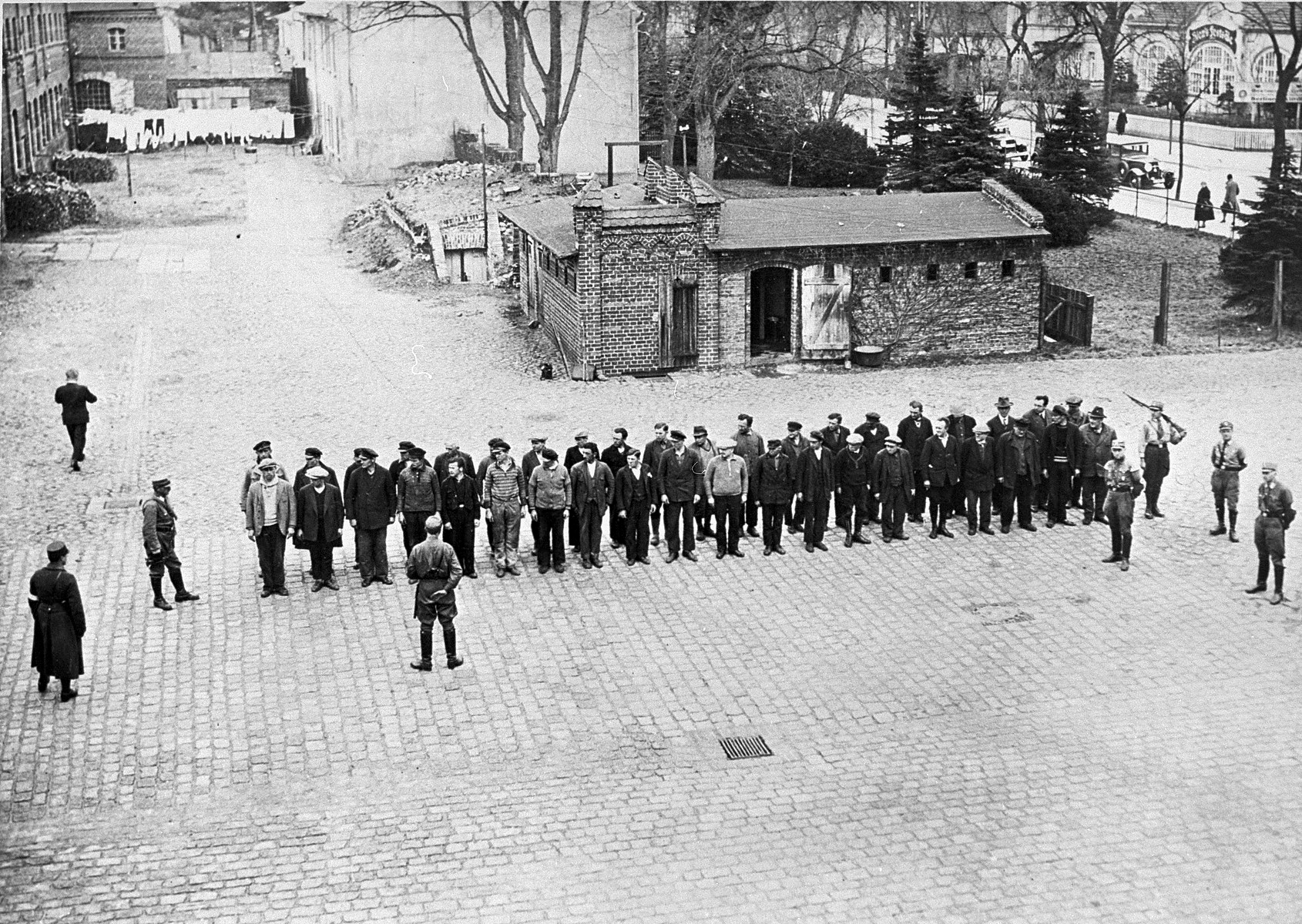

히틀러 수상은 오른팔인 나치당 간부 헤르만 괴링을 프로이센주 내무장관으로 임명했다.[14]당시 프로이센주는 주도 베를린을 중심으로 독일 사회민주당과 독일 공산당을 비롯한 좌익이 많았고, 특히 베를린은 "'''붉은 베를린'''" 등으로 조롱당할 정도로 좌익 천국이었다. 괴링은 주의 비밀경찰 조직을 정비하여 주 비밀경찰(약칭 게슈타포)을 창설하고, 루돌프 디엘스를 그 국장으로 임명했다. 국회의사당 방화 사건 다음 날인 2월 28일에 대통령 긴급령이 발동되자 괴링은 공산당원 4000명의 보호 구금을 체포하도록 명령했다.[15] 이 명령에 따라 3월부터 4월까지 2만 5000명 이상의 좌익이 체포되었다고 한다.[16]

체포에 나선 것은 프로이센주 정규 경찰과 보조 경찰인 돌격대와 친위대였다. 정규 경찰에 의해 체포된 자는 경찰서나 형무소에 수용되었으므로[16], 그다지 무법한 취급을 받지 않았다고 한다.[17] 한편, 보조 경찰인 돌격대와 친위대에 의해 체포된 자는 그들이 독자적으로 만든 "사설 강제 수용소"에 수용되었다.[18] 이들 대부분은 빈 건물이나 석탄 보관소 등을 이용한 간이 수용소였지만, 여기서는 빈번하게 잔학 행위가 행해졌다고 한다.[19] 사설 수용소는 베를린을 중심으로 40개에서 60개 정도 있었다고 한다.[16][18]

보호 구금에 의한 체포 수가 많아지면서 정규 경찰이 수용할 곳에 곤란을 겪게 되었다.[19] 강제 수용소에 수용할 필요가 있었지만, 돌격대의 무법 행위에 눈살을 찌푸리고 있던 괴링은 강제 수용소를 돌격대가 아닌 주의 관리 하에 두고 싶어 했다. 그래서 괴링은 베를린 교외의 오라니엔부르크 강제 수용소, 네덜란드 국경에 가까운 엠스란트(Emsland)의 에스터베겐 강제 수용소(KZ Esterwegen), 오스나브뤼크의 파펜부르크 강제 수용소(Papenburg), 멜제부르크의 리히텐부르크 강제 수용소(KZ Lichtenburg), 프랑크푸르트 안 데어 오데르의 존넨부르크 강제 수용소(KZ Sonnenburg), 포츠담의 브란덴부르크 강제 수용소(KZ Brandenburg)의 6곳만을 주 공인 강제 수용소로 정했다.[20][21] 이어서 1933년 8월에는 돌격대를 프로이센주 보조 경찰에서 제외하고, 10월에는 보호 구금으로 체포된 자는 원칙적으로 주 공인 강제 수용소에만 수용하도록 정했다.[22] 그 외의 사설 수용소는 1933년 말까지 대략 정리되었고, 1934년 3월에는 모두 해산되었다. 그러나 친위대와 대립을 깊게 하고 싶지 않았던 괴링은 친위대의 사설 수용소 콜롬비아 하우스 강제 수용소(KZ Columbiahaus)에는 손을 대지 않아, 이 수용소는 1936년까지 존속했다.[23]

괴링은 뉘른베르크 재판에서 강제 수용소는 보어 전쟁 당시 영국이 남아프리카에 건설한 강제 수용소(concentration camp)를 모델로 했다고 증언했다.[24][25] 히틀러도 1941년에 "강제 수용소의 발명자는 독일인이 아니다. 영국인이다. 그들은 이 종류의 방법으로 여러 민족을 무력화할 수 있다고 생각하고 있다"고 말했다.[25]

3. 나치 강제 수용소의 발전

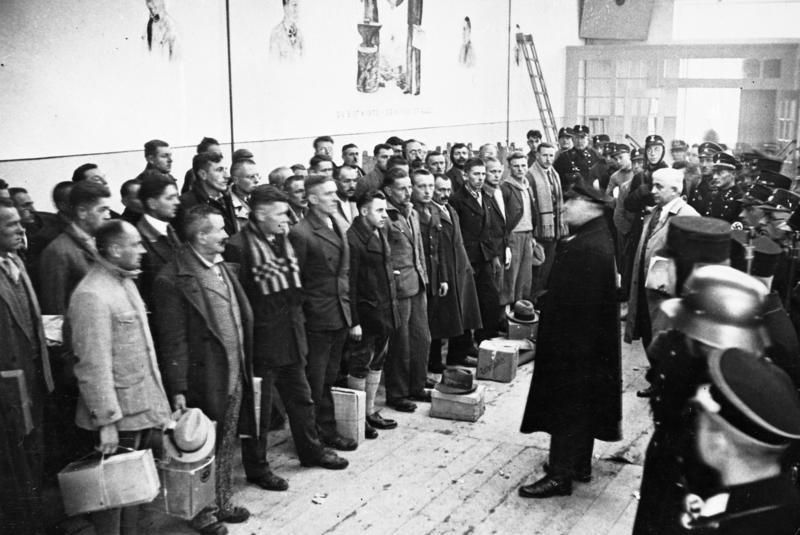

1933년 아돌프 히틀러가 독일 국무총리로 임명된 후, 나치당은 반대 세력을 탄압하기 위해 준군사 조직인 돌격대(SA)와 친위대(SS)를 이용하여 강제 수용소를 설치하기 시작했다. 초기 수용소는 주로 공산주의자나 나치의 독재를 비판하는 언론인 등 정치범을 수용했으며, 이들은 재판 없이 구금되어 고문, 처형을 당했다.[8][9][10]

초기에는 각 지역의 SA와 SS가 수용소를 운영했으나, 1934년 장검의 밤 사건 이후 친위대가 수용소 운영을 장악하게 되었다. 하인리히 힘러는 테오도어 아이케를 다하우 강제 수용소 소장으로 임명하여 수용소 운영을 체계화했고, 다하우 수용소는 다른 수용소들의 모델이 되었다.[26] 아이케는 가혹한 처벌 규정을 만들고, 수감자 기능자 시스템을 도입하여 수용소 내 질서를 유지했다.

1936년까지 다하우 강제 수용소와 리히텐부르크 수용소만이 운영되었고, 이후 작센하우젠(1936년)과 부헨발트 강제 수용소(1937년) 등 새로운 수용소가 건설되었다. 이 수용소들은 친위대의 권한을 강화하기 위해 특별히 설계되었으며, 수감자들은 나치 강제 수용소 배지가 달린 제복을 입었다.

1937년부터 1939년 사이, 수감자 수는 급격히 증가했는데, 이는 상습범이나 "반사회적 인물"로 간주되는 사람들에 대한 체포가 늘어났기 때문이다. 1938년 수정의 밤 사건 이후에는 수많은 유대인들이 강제 수용소로 이송되었다.[163] 이 시기에는 플로센뷔르크 강제 수용소, 마우트하우젠 강제 수용소, 라벤스브뤼크 강제 수용소 등 새로운 수용소가 설립되어 수용 능력을 확장했다.

제2차 세계 대전 발발 이후, 강제 수용소는 더욱 잔혹해지고 치명적으로 변했다. 노이엔감, 아우슈비츠, 그로스-로젠, 나츠바일러 등 새로운 수용소가 건설되었고, 수감자 수는 급증했다.[3][4] 특히 14f13 작전을 통해 병약한 수감자들이 조직적으로 살해되었고, 치클론 B를 이용한 가스실이 아우슈비츠에 설치되어 대량 학살이 자행되었다.[9][6]

1942년 반제 회의에서 유대인 문제의 최종 해결이 결정되면서, 강제 수용소는 유대인 학살의 핵심 장소가 되었다. 전쟁 후반기에는 리가, 코브노, 바이바라, 크라쿠프-플라슈프 등 기존의 게토나 노동 수용소가 강제 수용소로 전환되어 유대인들을 수용했다.

전쟁이 끝나갈 무렵, 수용소는 요제프 맹겔레와 같은 이들에 의해 생체 실험 장소로 이용되기도 했다. 수용소는 1943년부터 1945년 사이에 연합군에 의해 해방되었지만, 많은 수감자들이 이미 사망한 후였다.

3. 1. 초기 수용소 (1933년 ~ 1934년)

나치당은 독일에서 친위대(SS)와 돌격대(SA)라는 준군사 조직을 가지고 있었다. 1933년 선거 전, 나치는 이 조직들을 이용해 반대 정당을 파괴하고 강제 수용소를 설치하기 시작했다. 초기 수용소는 지방 당국에 의해 설립되었으며, 공산주의자나 나치의 독재를 비판하는 언론인 등 정치범을 가두고, 처형, 고문, 체포했다. 권력 장악 후, 지역 SA 지휘관들은 공산주의자와 유대인을 마구잡이로 체포했다.[162] 수용소는 SA와 SS가 각지에 따로 설치했다.

초기 수용소들은 도시 외곽에 격리되어 운영되었다. 1939년 즈음에는 다하우 강제 수용소 (1933년), 작센하우젠 강제 수용소 (1936년), 부헨발트 강제 수용소 (1937년), 플로센뷔르크 강제 수용소 (1938년), 마우트하우젠-구센 강제 수용소 (1938년)[163], 라벤스브뤼크 강제 수용소 (1939년) 등 6개의 대형 강제 수용소가 설립되었다.

1933년 1월 30일, 아돌프 히틀러는 독일 총리가 되었다. 나치는 권력을 잡기 전까지 강제 수용소 계획이 없었다. 강제 수용소 시스템은 나치 반대자들을 억압하기 위해 생겨났다. 1933년 2월 국회의사당 방화 사건은 대규모 체포의 구실이 되었고, 국회의사당 방화령은 바이마르 헌법에 따른 신체의 자유에 대한 권리를 폐지하고 재판 없는 구금의 법적 근거를 제공했다. 최초의 수용소는 1933년 3월 3일 학교에 세워진 노라였다.

1933~1934년 수감자 수는 파악하기 어렵지만, 역사가 제인 캐플런은 5만 명으로 추산했고, 체포된 사람은 10만 명을 넘었을 수도 있다. 수감자의 80%는 독일 공산당 당원, 10%는 독일 사회민주당 당원이었다. 1933년 말, 많은 수감자들이 석방되었고, 크리스마스 사면 이후에는 수십 개의 수용소만 남았다. 1933년에 약 70개의 수용소가 설립되었으며, 빈 공장, 감옥, 시골 저택, 학교, 작업장, 성 등 수감자를 수용할 수 있는 곳이었다. 전국적인 시스템은 없었고, 수용소는 지역 경찰, 친위대(SS)와 SA, 주 내무부 등이 운영했다. 1933~1934년의 초기 수용소는 조직, 조건, 투옥된 집단에서 1935년 이후의 수용소와 근본적으로 달랐다.

1932년 국회 선거에서 제1당을 확보한 국민 사회주의 독일 노동자당(나치당)의 당수 아돌프 히틀러는 1933년 1월 30일 파울 폰 힌덴부르크 대통령으로부터 독일 국무총리로 임명되었다[3]。

히틀러는 총리 취임 직후 반나치 세력 탄압에 나섰다. 1933년 2월 4일, 힌덴부르크 대통령에게 "독일 민족 보호를 위한 대통령령"을 공포하게 하여, 바이마르 헌법에 의해 인정된 언론의 자유나 정치 집회의 자유 등 국민의 권리를 정지시키고, 반나치당적 언론 단속을 시작했다[4]。

국회의사당 방화 사건 이후 1933년 2월 28일 "독일 국민과 국가를 보호하기 위한 대통령령"을 공포하여 국민의 권리 정지 범위를 확대하고, 신체의 자유나 사유 재산권 등의 권리를 정지시켰다[5][6]。 이 대통령 긴급령에는 "공공 질서를 해치는 불법 행위는 강제 노동으로 처벌한다"라는 조항이 있었다[7]。'강제 수용소'나 '보호 구금'이라는 말은 없지만, 이 대통령 긴급령이 반나치당 세력을 보호 구금하여 강제 수용소로 보내는 법적 근거가 되었다[8][9][10]。

독일 공산당과 독일 사회민주당은 반나치 세력의 대표격이었으며, 나치당에게는 가장 먼저 탄압해야 할 대상이었다. 그러나 그들을 "범죄자"로 형무소에 투옥하려면 재판에서 유죄 판결을 받아야 했다. 재판은 불확실하고 오래 걸리므로, "범죄자"가 아닌 "잠재적 위험 분자"로 보호 구금하여 강제 수용소에 수용하기로 한 것이다[8][11]。

초기 나치 강제 수용소는 인종만을 이유로 한 수용은 없었고, 공산당이나 사회민주당 등 좌익 정치인·활동가가 피수용자의 대부분이었다. 유대인이 "유대인이라는" 이유만으로 강제 수용소에 수용되기 시작한 것은 전시 중의 일이다[12]。 이 시기의 강제 수용소는 재교육하여 사회 복귀시키는 것이 주안점이었으므로, 수용소 환경이 열악하지 않았고, 좌익 사상만 버리면 나갈 가능성은 충분했다[13]。

바이에른 주에서도 돌격대원과 친위대원은 보호 구금한 자들을 사설 강제 수용소에 수용했다[26]。 하인리히 힘러(친위대 전국 지도자)는 1933년 3월 22일 뮌헨 교외의 다하우 강제 수용소를 설치하게 했다[26]。 힘러와 라인하르트 하이드리히의 지휘 아래, 바이에른 주에서도 많은 반나치파가 보호 구금되어 다하우 강제 수용소로 보내졌다.

다하우의 운영은 처음부터 친위대에 의해 이루어졌다. 힘러는 1933년 6월에 다하우 수용소 제2대 소장으로 테오도어 아이케를 임명했다. 아이케는 간수들에게 "관용은 약함의 징표" "국가의 적에게 동정을 품는 자는 SS에 어울리지 않는다"와 같은 말을 주입했다[27][28]。 또한 아이케는 나중에 전체 수용소에서 채택될 강제 수용소의 조직 체제와 벌칙 등을 다하우 강제 수용소에서 처음으로 제정했다[29]。 다하우 강제 수용소의 경비 부대는 나중에 전체 강제 수용소에서 경비를 담당하는 친위대 해골 부대(SS-TV)가 된다[30]。

다하우 강제 수용소는 제2차 세계 대전에서 독일의 패전까지 존속했으며, 가장 오래된 강제 수용소로서 독일과 그 영향하에 있는 모든 국가의 강제 수용소의 모델 수용소가 되었다.

3. 2. 제도화 (1934년 ~ 1937년)

1933년 6월 26일, 하인리히 힘러는 테오도어 아이케를 다하우 강제 수용소의 두 번째 소장으로 임명했다. 다하우는 다른 수용소들이 따르는 모델이 되었다.[26] 아이케는 수감자에게 가혹한 처벌을 명시한 징계 및 처벌 규정을 만들었다. 그는 수감자 기능자 시스템도 만들었는데, 이는 훗날 수용소의 수장, 구역 수장, 그리고 카포로 발전했다.1934년 5월, 리히텐부르크 수용소가 프로이센 관료주의에서 친위대로 넘어가면서, 게슈타포(비밀경찰)의 수장이었던 힘러가 주도한 변화가 시작되었다. 1934년 6월 30일 SA 숙청 이후, 아이케의 주도로 친위대가 남아있는 SA 운영 수용소를 인수했다. 1934년 12월, 아이케는 초대 강제 수용소 감찰부(IKL)의 감찰관으로 임명되었고, IKL 관리 수용소만 "강제 수용소"로 지정되었다.

1934년 초, 수감자 수는 계속 줄고 있었고, 시스템 존속 여부도 불확실했다. 1935년 중반, 5개 수용소에 4,000명의 수감자와 중앙 IKL 사무실에 13명의 직원이 있었다. 당시 독일 감옥에는 10만 명이 수감되었고, 그 중 4분의 1이 정치범이었다. 힘러는 나치 독일이 내부의 적에 의해 위협받는다고 믿고, 공산주의자, 사회주의자, 유대인, 프리메이슨, 범죄자를 포함한 "인간 이하의 조직된 요소"에 대한 전쟁을 촉구했다. 힘러는 히틀러의 지지로 1936년 6월 17일 독일 경찰청장으로 임명되었다.

1936년 중반, 운영 중인 6개 친위대 수용소 중 1938년까지 다하우와 리히텐부르크 2개만 남았다. 아이케는 폐쇄된 수용소 대신 작센하우젠(1936년 9월)과 부헨발트 강제 수용소(1937년 7월)에 새로운 수용소를 열었다. 새로 문을 연 수용소는 특별히 건설되어, 친위대가 절대적인 권력을 행사할 수 있었다. 이전에는 일반 옷을 입었던 수감자들은 나치 강제 수용소 배지가 달린 제복을 입었다. 수감자 수는 다시 증가하여 1936년 11월 1일 4,761명에서 1937년 말 7,750명으로 늘었다.

1938년 6월 말, 수감자 수는 6개월 동안 3배로 증가해 24,000명에 달했다. 이는 상습범 또는 비사회적 인물로 간주되는 사람들의 체포로 가속화되었다. 하인리히 히믈러 SS 대장에 따르면, 강제 수용소의 "범죄자" 수감자들은 성적이거나 폭력적인 범죄를 저질렀기 때문에 사회로부터 격리되어야 했다. 그러나 대부분의 범죄자 수감자들은 생계를 위해 좀도둑질을 했던 노동자 계급 남성이었다. 1938년 6월 10,000명 체포를 포함, 비사회적 인물로 인식되는 사람들에 대한 나치의 급습은 노숙자, 정신 질환자, 실업자를 대상으로 했다. 이전에도 나치는 사회 부적응자들을 표적으로 삼았지만, 새로운 수감자들의 유입으로 정치범은 소수가 되었다.

3. 3. 급속한 확장 (1937년 ~ 1939년)

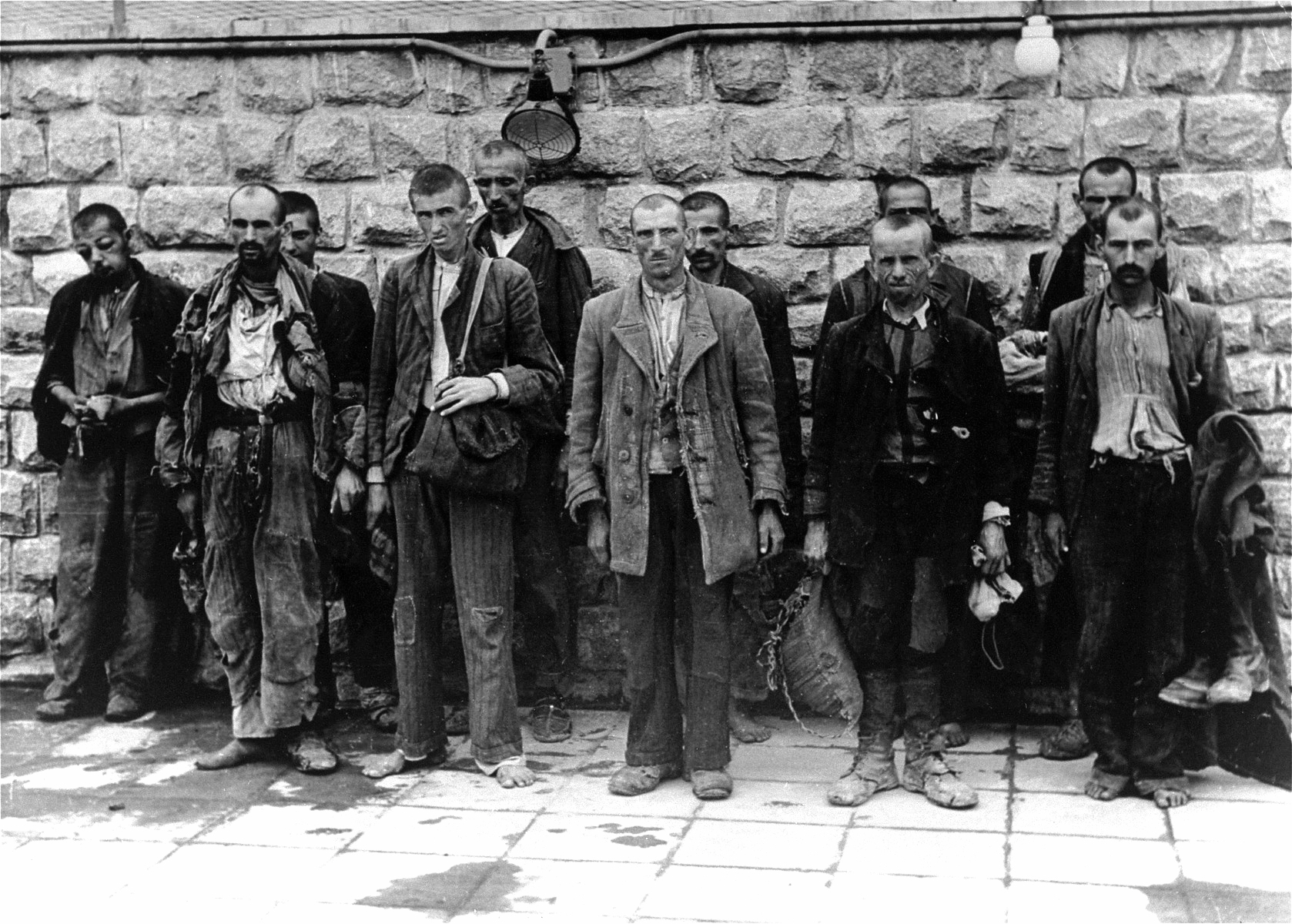

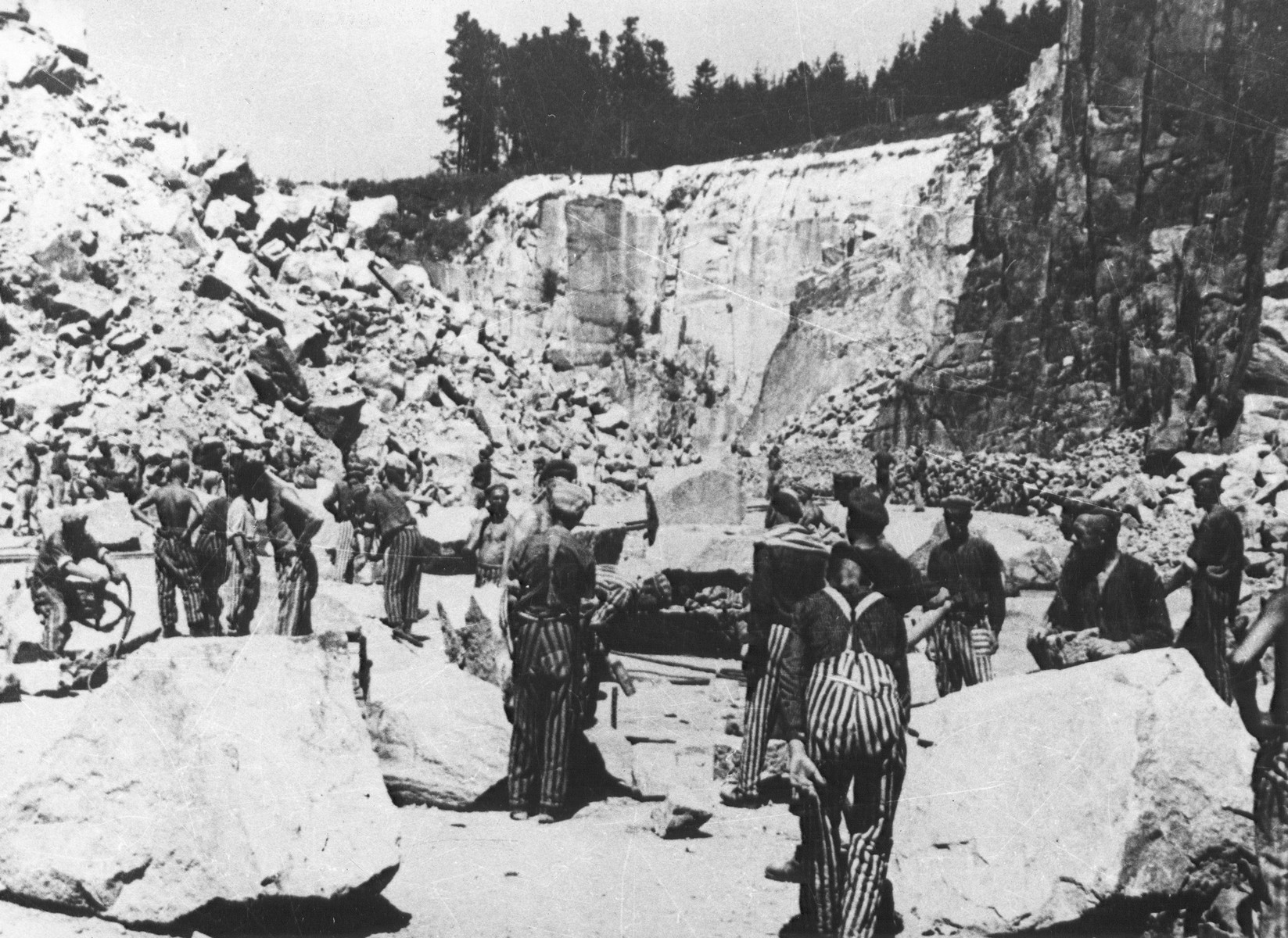

1938년 6월 말까지 수감자 수는 지난 6개월 동안 3배로 증가하여 24,000명에 달했다. 이는 "반사회적 인물"로 간주되는 상습범 등의 체포가 늘어났기 때문이다.[163] 하인리히 히믈러 SS 대장은 성적이거나 폭력적인 범죄를 저지른 "범죄자" 수감자들은 사회로부터 격리되어야 한다고 주장했다. 그러나 실제로는 대부분 생계를 위해 좀도둑질을 했던 노동자 계급 남성이었다.[163] 1938년 6월에는 10,000명 체포를 포함, 노숙자, 정신 질환자, 실업자 등 "비사회적 인물"을 대상으로 한 나치의 급습이 이루어졌다.[163] 이전에는 사회 부적응자들이 주된 표적이었지만, 새로운 수감자들의 유입으로 정치범은 소수가 되었다.[163]새로운 수감자들을 수용하기 위해 세 곳의 새로운 수용소가 설립되었다. 체코슬로바키아 국경 근처의 플로센뷔르크 강제 수용소(1938년 5월), 안슐루스로 오스트리아가 병합된 영토에 있는 마우트하우젠 강제 수용소(1938년 8월), 그리고 여성 수감자를 위해 처음으로 건설된 라벤스브뤼크 강제 수용소(1939년 5월)가 그것이다.[163] 이러한 대량 체포는 부분적으로 경제적 요인에 의해 이루어졌다. 대공황으로부터의 회복으로 실업률이 낮아지자, "근로 기피" 요소를 체포하여 다른 사람들이 더 열심히 일하도록 유도한 것이다. 동시에 히믈러는 수용소 내 수감자들의 노동력을 활용하는 데 집중했다. 히틀러의 건축가 알베르트 슈페어는 기념비적인 나치 건축을 만들려는 원대한 계획을 가지고 있었다. SS 산하 기업 독일 토석 사업(DEST)는 슈페어의 기관으로부터 자금을 지원받아 수감자 노동력을 활용, 건축 자재를 추출했다. 플로센뷔르크와 마우트하우젠은 채석장 인접 지역에 건설되었으며, DEST는 부헨발트 강제 수용소와 작센하우젠 강제 수용소에도 벽돌 공장을 설립했다.[163]

정치범 또한 더 많이 체포되었는데, 여호와의 증인과 귀국한 독일 망명자들이 포함되었다. 1938년과 1939년 자국이 합병된 후 체코와 오스트리아 반나치 세력이 체포되었다.[163] 유대인 역시 점점 더 표적이 되었으며, 나치 병합 이후 비엔나 유대인 2,000명이 체포되었다. 1938년 11월 수정의 밤 포그롬 이후, 26,000명의 유대인 남성이 대량 체포에 따라 강제 수용소로 이송되어 시스템의 수용 능력을 초과했다. 이들은 전례 없는 학대를 받아 수백 명이 사망했는데, 수정의 밤 이후 4개월 동안 다하우 강제 수용소에서 사망한 사람은 이전 5년 동안보다 더 많았다. 대부분의 유대인 수감자들은 국외 추방을 조건으로 곧 석방되었다.[163]

3. 4. 제2차 세계 대전 (1939년 ~ 1945년)

1939년 8월 말, 독일은 폴란드 침공을 정당화하기 위해 독일이 조작한 위장 공격의 일환으로 플로센뷔르크, 작센하우젠 및 기타 강제 수용소의 수감자들을 살해했다.[1] 전쟁 중 나치 지도부의 계획으로 인해 수용소는 점점 더 잔혹해지고 치명적으로 변했으며, 대부분의 희생자는 전쟁 후반기에 사망했다.[2]전쟁이 시작되어 1941년 말까지 노이엔감 (1940년 초), 함부르크 외곽; 아우슈비츠 (1940년 6월, 처음에는 폴란드 저항 운동 활동가를 위한 강제 수용소); 그로스-로젠 (1941년 5월), 슐레지엔; 나츠바일러 (1941년 5월), 프랑스로부터 합병된 영토에 5개의 새로운 수용소가 열렸다.[3][4] 또한 최초의 위성 수용소가 설립되어 주요 수용소 중 하나에 행정적으로 종속되었다.[3] 수감자 수는 1939년 8월 21,000명에서 1942년 초 약 70,000~80,000명으로 3배 증가했다.[4] 이러한 확장은 강제 노동의 수요와 이후 소련 침공에 의해 주도되었으며, 새로운 수용소는 채석장(나츠바일러와 그로스-로젠) 또는 벽돌 공장(노이엔감) 근처에 세워졌다.[3][5]

1941년 4월, SS 최고 사령부는 더 이상 일할 수 없는 병들고 지친 수감자(특히 인종적으로 열등하다고 여겨지는 사람들)를 살해하라고 명령했다. 희생자는 수용소 직원 또는 방문 의사에 의해 선택되었으며, 안락사 센터에서 살해되기 위해 수용소에서 이송되었다. 이 작전이 완료된 1942년 4월까지 최소 6,000명에서 최대 20,000명이 살해되었으며,[6][7] 이는 수용소 시스템에서 최초의 조직적인 살해 행위였다.[8] 1941년 8월부터 선택된 소련 전쟁 포로들이 강제 수용소 내에서 살해되었으며, 보통 도착 후 며칠 이내에 살해되었다. 이 작전이 완료된 1942년 중반까지 최소 34,000명의 소련 포로가 살해되었다. 아우슈비츠에서 SS는 즉석 가스실에서 소련 포로를 살해하기 위해 치클론 B를 사용했다.[9][6]

1942년, 수용소의 초점은 전쟁 노력으로 옮겨갔고, 1943년까지 수감자의 3분의 2가 전쟁 산업에 고용되었다.[10] 사망률이 급증하여 1942년 7월과 11월 사이에 수용된 180,000명의 수감자 중 절반이 그 기간 말까지 사망한 것으로 추산되었다. 수감자의 생산성을 보존하기 위해 사망을 줄이라는 명령은 실제로는 거의 효과가 없었다.[10][11] 전쟁 후반기 동안 아우슈비츠는 규모가 커졌고 수십만 명의 유대인 추방으로 인해 급증했으며 수용소 시스템의 중심이 되었다. 이곳은 가장 치명적인 강제 수용소였으며, 그곳으로 보내진 유대인들은 즉시 살해되지 않더라도 대부분이 그랬듯이 사실상 사형 선고를 받았다. 1943년 8월, 모든 SS 강제 수용소에 등록된 224,000명의 수감자 중 74,000명이 아우슈비츠에 있었다.[12] 1943년과 1944년 초, 라트비아의 리가, 리투아니아의 코브노, 에스토니아의 바이바라, 폴란드의 크라쿠프-플라슈프가 게토 또는 노동 수용소에서 개조되었으며, 이 수용소는 거의 전적으로 유대인 수감자로 채워졌다.[13][14] 새로운 주요 수용소와 함께, 전쟁 노력을 위해 수감자 노동력을 더욱 효과적으로 활용하기 위해 많은 위성 수용소가 설치되었다.[15]

전쟁 발발 후 식량 감소, 열악한 주거 환경, 노동량 증가로 인해 상황이 악화되었다. 질병과 영양실조로 인한 사망자가 증가하여 다른 사망 원인을 앞질렀다. 그러나 제공된 음식은 일반적으로 생명을 유지하기에 충분했다.[16] 수용소에서의 삶은 종종 다윈주의적 생존 경쟁으로 묘사되었지만, 상호 원조도 존재했다. 때로는 다른 사람을 희생하면서 개인적인 생존 노력이 집단적 생존율을 저해할 수 있었다.[17]

1939년부터 비독일인 수감자가 유입되면서 삼각형을 기반으로 한 이전의 계층 구조가 국적을 기반으로 한 것으로 바뀌었다.[16] 유대인, 슬라브계 수감자, 그리고 스페인 공화파는 특히 가혹한 대우를 받았고, 이는 전쟁 전반기에 높은 사망률로 이어졌다. 반대로, 독일 제국 시민들은 다른 국적에 비해 유리한 대우를 받았다.[16]

소수의 수감자들은 수감자 기능자(대부분 독일인)이거나 숙련된 노동자였기 때문에 나머지 수감자들보다 훨씬 더 나은 대우를 받았다.[11] 수감자 기능자들은 SS의 변덕에 따라 복무했으며, 충분한 엄격함을 보이지 않으면 해고될 수 있었다. 그 결과 사회학자 볼프강 소프스키는 "그들은 SS의 침해를 막기 위해 SS의 역할을 넘겨받았다"고 강조했으며, 다른 수감자들은 그들의 잔혹함으로 그들을 기억했다.[18]

수많은 검토 끝에, 유대인 수용자들의 최후 운명(유대인 문제의 최종 해결)이 1942년 1월 20일 베를린 반제에서 개최된 반제 회의에서 고위직 장교들에게 발표되었다. 회의에서 아돌프 아이히만은 각국의 유대인 수를 정리한 목록을 검토 자료로 제출했다. 독일 점령지는 목록 A로, 기타 국가(연합국, 중립국, 동맹국)은 목록 B였다. 이들 유대인에 대한 학살이 결정되었고, 핵심 역할은 강제 수용소가 맡게 되었다.

전쟁이 끝나갈 무렵, 수용소는 소름끼치는 생체 실험장이 되었다. 요제프 맹겔레 같은 이들이 생체실험을 이끌었다. 여성 수감자들은 수용소에서 주기적으로 강간당했다.[169]

수용소는 1943년 ~ 1945년 사이에 연합군에 의해 해방되었지만, 너무 늦어 살아남은 수감자들을 구해내지 못한 경우도 있었다. 예를 들어, 1945년 영국군이 베르겐벨젠 강제 수용소에 들어갔을때, 약 60,000여명의 수감자들이 살아 있었으나, 해방 후 1주일도 안되어 티푸스와 영양실조로 10,000명이 사망했다.

4. 강제 수용소의 조직

1930년대 중반부터 수용소는 소장/부관, 정치부, 보호 구금 수용소장, Standortverwaltung (KZ)|행정부de, 위생과, 경비대의 구조로 조직되었다.[99] 대부분의 수용소 SS 지도부는 중산층 출신으로 경제 위기로 큰 타격을 입고 지위 하락을 두려워했던 Kriegsjugendgeneration|전쟁 청년 세대de 출신이었다. 대부분은 1931년 9월까지 나치 운동에 가입했으며 1933년에는 정규직으로 채용되었다.[121] SS 지도자들은 일반적으로 그들이 일하는 수용소 근처에서 아내와 자녀와 함께 살았으며, 종종 가사 노동에 수감자들을 동원했다.[124] 이 지도부의 가해 행위는 그들의 긴밀한 사회적 유대, 시스템의 목표가 좋다는 공통된 인식, 그리고 물질적 이득의 기회에 기반을 두고 있었다.[124]

4. 1. 친위대 (SS)의 역할

1934년 4월 20일 게슈타포의 지휘권이 헤르만 괴링에게서 친위대의 하인리히 힘러에게 넘어갔다. 이를 계기로 프로이센 주의 각 강제 수용소도 힘러가 괴링보다 더 큰 영향력을 행사하게 되었다.[31] 1934년 6월 30일부터 7월 초에 걸쳐 발생한 장검의 밤 사건에서 돌격대 간부는 힘러와 하이드리히 등 친위대 간부의 주도 하에 숙청되었다. 이를 계기로 돌격대는 쇠퇴하고, 반대로 친위대는 돌격대에서 독립하여 급속도로 권력을 확대했다. 이 사건 이후, 모든 강제 수용소의 운영권이 정식으로 친위대의 관할이 되기로 결정되었다. 힘러는 즉시 다하우 강제 수용소 소장 테오도어 아이케를 '''전 강제 수용소 감독관'''(Inspekteur der Konzentrationslager)으로 임명하고, 모든 강제 수용소의 운영을 맡겼다.[35][36]

아이케는 다하우에서 조직한 강제 수용소 경비 부대를 확장하여, 각 강제 수용소에 배치했다. 이 경비 부대는 1936년 3월 29일에 "친위대 해골 부대(SS-Totenkopfverbände)"라는 명칭을 부여받았고, 아이케는 '''친위대 해골 부대 총감'''(Generalinspekteur der SS-Totenkopfverbände)의 직함도 얻었다. 강제 수용소 감독관 및 친위대 해골 부대 총감 (처음에는 아이케, 이후에는 아우구스트 하이스마이어, 리하르트 글뤽스)은 처음에는 친위대 본부(SS-Hauptamt)에 속했지만, 친위대 본부에서 친위대 작전 본부(SS-FHA)가 독립하면서 그 제1국이 되었다.

1940년 11월, 강제 수용소 감찰부(IKL)는 SS 본부의 통제를 받게 되었고, 국가보안본부(RSHA)는 강제 수용소 수감자 구금 및 석방 책임을 맡았다.[99] 1942년, IKL은 수용소를 전쟁 경제에 통합하기 위해 SS 본부 경제행정국(SS-WVHA)에 예속되었다.[99] 구조 변화에도 불구하고 IKL은 히믈러에게 직접적인 책임을 졌다.

IKL 산하의 수용소는 ''SS-토텐코프버반데("해골")'' 대원들이 경비했다. 경비병들은 수용소 인근의 막사에서 거주하며 수용소 경계와 작업반을 감시하는 임무를 수행했다. 공식적으로 수용소 내 출입이 금지되었지만, 이 규칙은 지켜지지 않았다.[117][121] 1930년대 말, ''SS-토텐코프버반데''는 작전을 확장하여 군대를 창설했으며, 이들은 ''아인자츠그루펜'' 학살 부대를 따라다니며 폴란드 유대인뿐만 아니라 소련 전쟁 포로들을 학살했다. 더 나이가 많은 일반 SS 요원들과 부상 또는 장애를 가진 자들이 전투 임무에 배치된 자들을 대체했다. 전쟁이 진행되면서 확장되는 수용소 시스템을 경비하기 위해 다양한 그룹이 모집되었고, 여성 경비병 (SS의 일원이 아님)도 포함되었다. 전쟁 후반에는 육군과 공군 병력도 모집되었으며, 1945년 1월까지 경비병의 52%를 차지했다. 인력 부족은 경비견에 의존하고 일부 임무를 수감자에게 위임함으로써 줄어들었다.[121][124]

각 수용소에는 경비를 수행하는 부대로 '''감시대'''(Wachmannshaften)가 배치되었다. 감시대는 친위대 해골 부대(SS-TV) 지휘관의 지휘를 받았으며, 수용소 소장의 지휘 하에는 없었다. 감시대는 감시탑에 올라 수용소 내부 경비, 작업반 작업장 경비 등을 담당했다.

해골 부대는 개전과 함께 대부분 제3SS 기갑 사단 "토텐코프"로 편성되어 출전했다. 대신 강제 수용소 경비를 수행하는 부대로 일반 친위대의 예비대나 장정대를 사용하여 친위대 해골 대대(SS-Totenkopf-Sturmbann)가 편성되었다. 이 부대에는 우크라이나인, 크로아티아인, 러시아인, 루마니아인 등 외국인 보조병도 편입되었다.

전쟁 후기에는 감시병이 거의 외국인이 되어, 수용소 내 인종적 계층 구조에 따라 감시병보다 독일인 수감자가 더 중시되는 사태도 발생했다.[125]

4. 2. 수용소 구조

각 수용소는 소장(Kommandant)을 최고 책임자로 하여, 사령부, 관리부, 보호 구금 수용소 지도부, 정치부, 감시대로 구성되었다.[100]보호 구금 수용소 지도부는 수감자들을 직접 관리하는 부서였다. "보호 구금 수용소(Schutzhaftlager)"는 수감자가 수용되는 구역을 가리킨다.[101] 책임자인 보호 구금 수용소 지도자(Schutzhaftlagerführer)는 친위대 대위에서 친위대 소위 정도의 계급으로, 수용소장의 지휘 아래 수감자를 직접 관리했다.[102] 보호 구금 수용소 지도자는 최대 3명까지 둘 수 있었으며, 교대로 근무했다.[100][108]

보호 구금 수용소 지도자 아래에는 연락 지도자(Rapportführer)가 있었다. 이들은 수감자 상태를 보고하고 보호 구금 수용소 지도자의 명령 수행을 감독했다.[107] 친위대 상사 계급이 주로 맡았으며, 억류자 내부에 스파이를 투입해 정보를 수집하기도 했다.[109] 연락 지도자는 보통 2명이 교대로 근무했다.[100]

블록 지도자(Blockführer)들로부터 각 블록의 점호 보고를 받는 연락 지도자(Rapportführer)

연락 지도자 아래에는 블록 지도자(Blockführer)가 있었다. 이들은 각 블록의 수감자를 직접 관리했으며, 친위대 하사, 친위대 병장, 친위대 상등병 계급이 많았다.[110] 수감자에게 가장 가까이 있었기 때문에, 수감자들의 생명에 거의 무제한의 권한을 행사하며 잔혹 행위를 일으키기도 했다.[107][110] 블록 지도자는 한 명당 2~3개 블록을 담당했으며,[109] 초기에는 친위대 해골 부대(SS-TV)에서 선발되었으나, 전쟁 중에는 수용소 직원들이 맡았다.[111]

수감자 노동을 감독하는 노동 지도자(Arbeitsdienstführer)는[109] 전쟁 중 강제 수용소의 노예 노동력이 중요해지면서 권한이 커졌다. 1942년에는 노동 배치 지도자(Arbeitseinsatzführer)라는 상위 직책이 설치되었다.[109][110] 이들은 수감자에게 어떤 노동을 시킬지 결정하고, 위험한 노동에 배치할 권한도 가지고 있어 수감자의 생사에 큰 영향을 미쳤다.[112][113]

작업반 지도자(Kommandoführer)는 노동 현장에서 수감자를 직접 관리했다.[114][110] 이들 역시 블록 지도자와 마찬가지로 수감자 생명에 무제한적인 권한을 가졌다.[110] 작업반이 늘어나면서 수감자 출신 카포(Kapo)에게 지휘를 맡기는 경우도 많았다.[104]

각 수용소에는 정치부(Politische Abteilung)라는 게슈타포의 출장 기관이 있었다.[115][116][110][117] 명목상으로는 소장 사령부에 속했지만, 실제로는 거의 독립적으로 운영되었다.[118] 강제 수용소의 일상 운영은 소장에게 맡겨졌지만, 수감자 수용, 석방, 재판은 게슈타포가 결정했기 때문에 수용소 내에 게슈타포 기관이 필요했다.[117][118][119] 정치부는 수용소 내부의 저항 조직, 사보타주, 탈주 계획, 외부와의 접촉 등을 단속하는 역할도 했다. 이를 위해 수감자를 스파이로 만들어 수용소 내에 스파이망을 구축했다.[118] 정치부는 수감자를 불러내 고문하거나, 개별 수감자의 신원과 경력을 기록한 카드를 관리하기도 했다.[120][118]

5. 수감자

제2차 세계 대전 이전에는 강제 수용소 수감자 대부분이 독일인이었다. 나치 독일이 확장되면서 국방군 점령 국가 사람들이 표적이 되어 강제 수용소에 구금되었다.[44][45] 서유럽에서는 체포가 저항군과 파괴 공작원에 집중되었지만, 동유럽에서는 나치 인구 정책 실행과 강제 노동자 모집을 위한 대규모 검거가 이루어졌다. இதனால் 동유럽인, 특히 폴란드인이 수용소 인구의 대다수를 차지하게 되었다. 전쟁이 끝날 무렵에는 수용소 인구의 5~10%만이 독일 또는 오스트리아 출신의 "제국 독일인"이었다. 10만 명이 넘는 소련 전쟁 포로와 다른 국적의 소규모 집단은 제네바 협약을 위반하여 강제 수용소로 이송되었다.[13]

홀로코스트 기간 동안 박해를 받고 살해된 대부분의 유대인은 강제 수용소 수감자가 아니었다. 1938년 11월 수정의 밤 이후 많은 수의 유대인이 투옥되었으며, 그 이후로 수감자로서 항상 과다 대표되었다.[44] 1941년부터 1943년까지 홀로코스트 절정기 동안 강제 수용소의 유대인 인구는 적었다. 유대인 대량 학살을 위한 절멸 수용소—쿨름호프, 벨제크 절멸 수용소, 소비보르, 트레블링카—는 강제 수용소 시스템 외부에 설치되었다.[12][30][31] 기존의 IKL 수용소 아우슈비츠와 마이다네크는 절멸 수용소로서의 기능을 추가하였다.[31][127] 1943년 중반 이후, 일부 유대인 강제 노동 수용소와 일부 나치 게토가 강제 수용소로 전환되었다. 다른 유대인들은 아우슈비츠로 추방된 후 강제 수용소 시스템에 들어갔다. 많은 사망자에도 불구하고, 20만 명의 유대인이 수용소 시스템 내에서 전쟁에서 살아남았다.

5. 1. 수감자 범주

나치 강제 수용소 수감자들은 다양한 집단으로 구성되었다. 크게 유대인과 소련군 전쟁 포로가 수백만 명으로 가장 많았고, 집시, 폴란드인, 양심수, 남자 동성애자, 장애인, 평화주의에 따른 양심적 병역거부자인 여호와의 증인 신자, 그리고 기타 일반 범죄자들도 상당수 수용되었다. 소수의 연합군 전쟁 포로도 여러 이유로 수용소에 보내졌다.[159]수감자들은 범주에 따라 색깔 있는 삼각형 배지를 부착하여 쉽게 구분할 수 있었다. 공산주의자를 포함한 정치범은 붉은색, 일반 범죄자는 녹색, 남성 동성애자는 분홍색, 여호와의 증인은 자줏빛, 집시는 검은색 삼각형을 달았다. 유대인은 노란색 삼각형을 달았는데, 다른 범죄 사유와 함께 수용된 유대인은 해당 범주의 삼각형과 노란색 삼각형을 겹쳐 다윗의 별 모양으로 만들어 부착했다.[164] 외국인은 출신 국가의 머리글자를 삼각형 위에 추가로 기재했다.(예: 프랑스인-F, 노르웨이인-N, 네덜란드인-NL, 폴란드인-P)[131][132]

정신 장애자는 정치범으로 분류되어 붉은색 삼각형을 착용했지만, "바보"라고 쓰인 완장을 함께 착용해야 했다. 때로는 "나는 바보입니다."라는 팻말을 목에 걸기도 했다.[133]

나치는 수감자들을 같은 성향별로 분리하여 수용했는데, 이는 수감자들의 단결을 막고 "분할 통치"를 용이하게 하기 위함이었다. 또한 수감자들에게 자신들이 "사회의 쓰레기"라는 인식을 심어주려는 의도도 있었다.[134]

5. 2. 인종적 계층 구조

개전 후 나치 강제 수용소에는 다양한 국적의 사람들이 수용되었다. 다하우 강제 수용소나 부헨발트 강제 수용소의 수감자 국적은 32개국 이상에 달했다고 한다.[135] 수용소가 다국적화되면서 인종 계층이 생겨났다. 이는 친위대의 인종차별 의식이 직접적으로 만들어낸 것이지만, 수감자 간의 차별 의식에 의해 뒷받침된 것이기도 했다.[136]나치 강제 수용소의 인종 계층 최하층은 절멸 대상인 유대인과 집시를 제외하면 폴란드인, 체코인, 러시아인 등 슬라브족이었다.[137] 슬라브 민족은 나치가 말하는 "열등 인종(en)"의 전형이었다.[138] 슬라브인 중에서도 특히 소련에 속한 자들은 열악하게 취급되었다.[139]

다음으로 이탈리아인 등 라틴 민족이 낮게 취급되었다.[137] 프랑스인의 지위도 낮았다. 반면에 네덜란드인, 벨기에인, 노르웨이인, 덴마크인 등 게르만 민족은 반나치주의자라 할지라도 상당히 관대하게 취급되었다.[140] 그리고 게르만 민족 중에서도 정점에 위치하는 것은 "지배 민족(en)"인 독일인이었다.[141] 독일인 수감자는 독일인이라는 이유만으로 "수용소의 귀족"과 같은 존재였다.[142] 독일인 수감자에게는 쉬운 노동, 풍부한 식량, 특권적 지위, 넉넉한 거주지가 주어졌다. 전쟁 말기에는 우크라이나인 등 슬라브 민족으로 가득했던 감시병보다 독일인 수감자가 더 우대받았다고 한다.[143] 친나치파의 "하등 인종"보다 반나치파의 "지배 인종"이 우선시된 것이다.

강제 수용소 수감자 중에도 관리 직책이 존재했다. 수감자들의 최고 지위에 있던 자는 친위대에서 임명되는 '''수용소 원로'''(Lagerältester)였다. 수용소 원로는 처음에는 1명이었지만, 수용자 수가 증가하면서 3명까지 늘어났다. 친위대로부터 신임을 얻은 자가 임명되었다. 수용소 원로 아래에서 개별 수감자 이주 블록의 수감자를 지도하는 수감자 직책이 '''블록 원로'''(Blockältester)이다. 블록 원로는 수용소 원로의 추천을 거쳐 친위대가 임명했다. 블록 원로는 각 수감자 이주 가옥마다 2명에서 3명의 '''방 담당'''(Stubendienste)을 두어, 그들을 통해 블록 전체의 수감자를 지배했다. 또한 노동대에서는 수감자 중에서 '''카포'''(Kapo)가 임명되었다. 카포는 간수인 친위대원이 취임하는 노동대 지도자 아래에서 노동대의 다른 수감자를 감독한다. 대규모 강제 수용소에서는 상급 카포(Oberkapo)도 설치되었다. 카포 아래에는 '''선임 노동자'''(Vorarbeiter)가 배치되었다. 카포는 곤봉으로 때리는 등 다른 수감자에게 징벌을 가할 수도 있었지만, 그들 또한 수감자였기 때문에 간수인 친위대원으로부터 징벌을 받기도 했다. 수용소 원로, 블록 원로, 카포, 선임 노동자는 구분을 위해 수용소 지도부의 간수로부터 흰 글씨가 쓰인 검은 리본을 왼쪽 가슴에 착용하도록 했다.[144]

이러한 수감자 직책은 카테고리나 인종에 따라 제한되었다. 인종으로 보면, 수감자 직책을 맡을 수 있는 길이 가장 열려 있던 것은 독일인 수감자였다. 그러나 독일인 수감자 다음으로 직책에 임명되는 경우가 많았던 것은 '열등 인종' 슬라브 민족의 폴란드인이었다. 그 이유로는 폴란드인에게 독일어를 할 수 있는 자가 많았던 점, 폴란드인에게 독일인만큼 반유대주의자가 많았던 점, 폴란드는 조기에 점령된 국가였기 때문에 수용소 안에서도 폴란드인 수감자가 원로가 되는 경우가 많았던 점 등이 고려된다.[145][146] 다른 슬라브 민족인 러시아인이나 체코인이 직책을 얻는 것은 거의 불가능했다.[142] 유대인도 직책을 얻는 것은 불가능했지만, 유대인만의 수용소에서는 임용 사례도 보인다.[146]

카테고리로 보면 직책을 맡은 자는 대부분 '빨강'(정치범) 또는 '녹색'(형사범)이었다. 그 외의 카테고리의 자는 직책을 얻는 것이 거의 불가능했다.[142] '빨강' 중에서는 공산당원이 특히 중용되었다. 그들의 조직력·질서 유지 능력을 친위대가 평가했기 때문인 듯하다.[147] 특히 부헨발트 강제 수용소에서는 공산당원 수감자들이 막강한 실권을 장악하고, 다른 카테고리, 또는 같은 카테고리라도 다른 당파의 수감자들에게 박해를 가했다.[148]

6. 강제 노동

1938년, 친위대(SS)는 수용소를 경제적 이익 창출을 위한 강제 노동력 제공 원천으로 활용하기 시작했다. 많은 독일 회사들이 이곳에서 특히 전쟁 중에 강제 노동력을 공급받았다. (제2차 세계 대전 중 독일에서 강제 노동 참조)[163] 1939년, 제2차 세계 대전이 발발한 이후, 강제 수용소는 나치에 반대하는 양심수들을 살해하고, 노예로 만들며, 고문을 하고 굶겨죽이는 곳이 되었다.

1942년 이후, 수많은 소규모 보조 수용소(subcamps)가 강제 노동력을 공급하기 위해 공장 근처에 설립되었다. IG 파르벤은 합성 고무 플랜트를 1942년에 아우슈비츠3(모노비츠)에 세웠고, 다른 수용소들은 항공기 공장, 탄광, 로켓 연료 공장에 배치되었다. 노동 환경은 가혹했으며, 수용자들은 가스실로 보내지거나 더 이상 일을 할 수 없게 되면 처형당했다.

1941년 4월, SS 최고 사령부는 더 이상 일할 수 없는 병들고 지친 수감자(특히 인종적으로 열등하다고 여겨지는 사람들)를 살해하라고 명령했다.

가혹한 노동은 강제 수용소 시스템의 기본 요소였으며 수용자들의 일상생활의 한 측면이었다.[163] 그러나 강제 노역 배치는 노동 수요를 이끄는 외부 정치적, 경제적 요인에 의해 크게 결정되었다.[163] 수용소 초창기에는 실업률이 높았고, 죄수들은 황무지에서의 농사(예: 에스터베겐)와 같이 경제적 가치는 없지만 고된 작업을 수행해야 했다.[163] 다른 죄수들은 수용소를 건설하고 확장하는 작업을 해야 했다.[163] 제2차 세계 대전 이전 몇 년 동안, SS 회사 DEST를 위한 채석 및 벽돌 쌓기 작업이 죄수 노동에서 중심적인 역할을 했다. 죄수들의 경제적 중요성이 증가했음에도 불구하고, 조건은 악화되었다. 죄수들은 소모품으로 간주되었고, 따라서 죄수 유입 후 사망률이 증가했다.[163]

사기업의 협력은 전쟁 전반기 동안 전체 강제 수용소 시스템에 미미하게 남아 있었다.[163] 1941년 말 모스크바 점령 실패 이후, 무기 수요가 증가했다. WVHA는 사기업 및 슈페어의 군수품부와의 파트너십을 모색했다.[163] 1942년 9월, 히믈러와 슈페어는 무기 생산에 죄수를 사용하고 연합군의 폭격으로 인한 피해를 복구하는 데 동의했다. 지방 당국과 사기업은 고정된 일일 비용으로 죄수를 고용할 수 있었다. 이 결정은 작업장 근처에 많은 하위 수용소가 설립되는 길을 열었다.[163] 감옥과 강제 노역 프로그램으로부터 더 많은 노동자가 확보되어, 1944년 중반까지 수용자 수가 두 배로 증가했다.[163] 죄수들이 건설 작업을 했던 하위 수용소는 탄약 제조에서 일했던 곳보다 사망률이 훨씬 높았다.[163] 전쟁이 끝날 무렵, 주요 수용소는 죄수들이 하위 수용소로 재배치되는 이전 기지로서 점점 더 기능하게 되었다.[163]

1945년 최고조에 달했을 때, 강제 수용소 죄수들은 독일 노동자의 3%를 차지했다.[163] 역사학자 마르크 부겔른은 독일의 무기 생산 노동력의 1%를 넘지 않는 수준이 강제 수용소 죄수들로부터 나왔다고 추정한다.[163]

7. 학살

1941년 초, SS는 T-4 안락사 계획에 참여했던 의사와 장교들을 동원하여 "14f13 작전"을 개시했다. 이 작전은 병약하거나 노동 능력이 없는 강제 수용소 수감자들을 가스실로 보내 살해하는 것으로, "특별 대우"라는 암호명이 사용되었다. 표면상으로는 의학적 건강 상태가 기준이었지만, 실제로는 유대인, 장애인, 범죄 기록이 있는 사람들이 주로 선택되었다.[166] 유대인 수감자들은 형식적인 건강 검진조차 받지 않았고, 체포 기록이 진단 결과를 대신했다.[167] 1943년 초, 아우슈비츠에서 노동력 수요가 증가하고 가스실이 운영되면서 하인리히 힘러는 14f13 작전을 중지시켰다.[168]

1942년 1월 20일, 베를린 반제에서 열린 반제 회의에서 유대인 문제의 최종 해결, 즉 유대인 학살이 결정되었다. 아돌프 아이히만은 각국의 유대인 수를 정리한 목록을 제출했고, 강제 수용소가 이들을 학살하는 데 핵심적인 역할을 맡게 되었다.

절멸 수용소는 유럽의 유대인들을 학살하기 위해 설립되었으며, 동방 총독부(General Government) 관할 지역인 폴란드와 벨라루스에 위치했다. 백만 명의 유대인이 가스실에서 독가스로 학살당했으며, 벨제크, 소비보르, 트레블링카, 아우슈비츠-비르케나우 등이 대표적인 절멸 수용소였다.[161] 홀로코스트 연구자들은 "강제 수용소"와 절멸 수용소를 구별한다.

전쟁이 끝나갈 무렵, 수용소는 요제프 맹겔레와 같은 이들이 생체실험을 자행하는 끔찍한 장소가 되었다. 여성 수감자들은 주기적으로 강간당했다.[169]

1943년~1945년 사이에 연합군에 의해 수용소가 해방되었지만, 너무 늦어 살아남은 수감자들을 구하지 못한 경우도 있었다. 예를 들어, 1945년 영국군이 베르겐벨젠 강제 수용소에 들어갔을 때, 약 60,000명의 수감자들이 살아있었으나, 해방 후 1주일도 안 되어 티푸스와 영양실조로 10,000명이 사망했다.

8. 해방

1944년부터 1945년에 걸쳐 강제 수용소는 미국군, 영국군, 소련 적군에 의해 차례차례 해방되었다.[79] 최초로 해방된 강제 수용소는 마이다네크였다. 1944년 7월 23일에 적군이 이곳에 도착했으나, 이미 마이다네크의 수감자는 아우슈비츠 강제 수용소로 이송되어 거의 없었다. 소련 통신원은 "히틀러의 악명 높은 절멸 수용소"인 마이다네크에서 "50만 명 이상의 남녀, 어린이가 살해당했다"고 보도하며, "살아있는 시체가 된 수감자 1000명 정도만 남아있었다"고 전했다.[85][86] 소련은 마이다네크의 참상을 촬영하여 미국과 영국에 보냈지만, 이 필름은 공산주의 선전으로 간주되었다.[87]

1945년 1월 27일, 소련군은 아우슈비츠 강제 수용소에 도착했다.[88] 아우슈비츠 역시 이미 철수된 상태였고, 쇠약해져 걸을 수 없는 수감자 7000명 정도만 남아있었다.[87][89] 마이다네크 해방의 선전 효과가 크지 않았기 때문에, 소련은 초기에는 아우슈비츠 해방을 적극적으로 알리지 않았다.[90]

1945년 4월 11일, 미국군은 부헨발트 강제 수용소를 해방했다.[91] 미군 병사들은 수용소 안에 흩어져 있던 시체와 해골처럼 야윈 생존자들의 모습에 충격을 받았다.[92] 조지 S. 패튼 장군은 바이마르 시민 2000명을 부헨발트로 연행하여 수용소의 참상을 직접 보게 했다.[93] 4월 29일, 미국군은 다하우 강제 수용소를 해방했다.[94] 미국의 종군 기자는 다하우가 "독일 역사의 오점으로 영원히 남을 것"이라고 기록했다.[95] 그러나 다하우에서는 미군 병사들이 냉정함을 잃고 간수 SS 대원에게 학살을 행하는 사건이 발생하기도 했다.[95]

1945년 4월 15일, 영국군은 베르겐-벨젠 강제 수용소를 해방했다. 안네의 일기를 쓴 안네 프랑크가 사망한 곳이기도 한 베르겐-벨젠은 전염병과 기아가 만연하여 비참한 상황이었다.[96] 영국군 장교는 "하루에 300명이나 되는 유대인이 죽어가지만, 그들을 구할 방법은 아무것도 없다"고 기록했다. 영국군은 지역 독일 주민을 연행하여 수용소의 참상을 보여주며, "나치가 저지른 해명할 수 없는 범죄"에 대한 연합군의 조치가 정당화될 것이라고 말했다.[97]

많은 수감자들이 해방된 후에도 열악한 신체 상태로 인해 사망했다.[2] 1945년 서방 연합군에 의해 기록된 수용소 해방은 전체 수용소 시스템에 대한 인식을 높이는 데 중요한 역할을 했다.[54]

9. 전후 처리

대부분의 나치 강제 수용소는 전쟁 후에 파괴되었지만, 일부는 영구 박물관으로 보존되었다. 옛 소비에트 연방의 영향으로 공산국가들이었던 폴란드(마이다네크, 야보슈노, 포툴리체, 즈고다) 및 동독(작센하우젠, 부헨발트)에서는 나치, 나치 부역자, 반공주의자, 독일군 전쟁 포로 뿐만 아니라 독일, 우크라이나, 기타 소수 인종의 일반인들까지 수용하는 시설로 1945년부터 1956년까지 사용되었다. 구 서독에서는 다하우 강제 수용소가 체포된 나치 전범들을 수감하는 수용소로 사용되었다.

10. 유사 시설

친위대 경제행정본부의 관할은 아니었지만, 나치 독일은 강제 수용소와 유사한 여러 시설들을 운영했다. 이러한 시설들은 강제 수용소와는 별개였지만, 넓은 의미에서 "강제 수용소"로 불리기도 한다.

10. 1. 강제 노동 수용소

강제 노동을 위한 수용소를 '''강제 노동 수용소''' (Zwangsarbeitslager, 츠반그스아르바이츠라거)라고 부르는데, 각 지역의 친위대 및 경찰 지도자가 운영했다.[150] 강제 노동 수용소는 강제 수용소와 달리 통일적인 기준이 거의 없었다.[150]강제 노동 수용소는 주로 동유럽에 설치되었으며, 폴란드 총독부령에는 437개의 강제 노동 수용소가 설치되어 있었다. 독일령 동부의 포젠에도 1940년부터 1941년에 걸쳐 약 70개의 강제 노동 수용소가 설치되었으며, 수감자들은 베를린-포젠 간 고속도로 설치 작업에 동원되었다. 슐레지엔에도 Albrecht Schmeltde 친위대 상급 대령이 창설한 약 160개의 강제 노동 수용소(이들은 "Dienststelle Schmeltde"이라고 불렸다)가 설치되었다.[151]

1943년 3월에는 친위대 경제행정본부가 "동방 공업 유한회사"(Ostindustrie GmbHde, 약칭 OSTI)를 창설하여 폴란드 총독부의 루블린 지구와 라돔 지구에 있던 많은 강제 노동 수용소를 산하에 두었다.[152]

한편 스티븐 스필버그 감독의 영화 《쉰들러 리스트》로 유명해진 크라쿠프-플라슈프 강제 수용소는 강제 노동 수용소로 발족했지만, 1944년 1월에 강제 수용소로 이관된 수용소였다.

10. 2. 절멸 수용소

유대인과 집시 (로마 민족)의 민족 절멸을 목표로 만들어진 살육 공장인 수용소는 '''절멸 수용소''' (Vernichtungslager, 페어니히퉁스라거)라고 불린다.최초로 가동된 절멸 수용소는 헬름노 절멸 수용소이다. 국가보안본부가 운영하였으며, 1941년 12월부터 가스 살해가 시작되었다.

오딜로 글로보크니크는 라인하르트 작전이라고 명명된 폴란드 유대인 절멸 작전을 실행하기 위해 3대 절멸 수용소 건설을 진행했다. 1941년 11월부터 벨제츠 절멸 수용소 건설이 시작되었고, 1942년 3월 중순부터 가스실이 가동되었다. 이어서 소비보르 절멸 수용소 건설이 시작되어 1942년 4월 말에 가동되었다. 마지막으로 트레블링카 절멸 수용소가 1942년 5월 말부터 건설이 시작되어, 7월 중순에 가동되었다[153]. 이 세 곳은 "라인하르트 작전"을 위한 3대 절멸 수용소로서 기능했으며, 형사 위원장 크리스티안 비르트가 감독했다. 비르트의 부하들이 3대 절멸 수용소에 배치되었다. 비르트는 T4 작전에 관여했기 때문에, 그의 부하들 또한 안락사 계획 참가자가 많았다[154].

헬름노에서는 최소 15만 명, 벨제츠에서는 55만 명[156], 소비보르에서는 25만 명[157], 트레블링카에서는 최소 73만 명[158]이 학살당했다.

폴란드의 유대인 사회가 거의 궤멸되자, 3대 절멸 수용소는 1943년대에 조기에 폐쇄되었고, 조림 등으로 증거 은폐 작업이 진행되었다. 그 후에는 아우슈비츠-비르케나우 강제 수용소, 마이다네크 강제 수용소, 헬름노 절멸 수용소 등이 절멸 수용소로서 기능했으며, 이 수용소들은 독일군의 전선 후퇴로 소련군이 그 지역에 도착할 때까지 존속했다.

10. 3. 경유 수용소

경유 수용소(Durchgangslager|도르히강스라거de)는 강제 수용소나 절멸 수용소로 이송되기 전까지 일시적으로 수용하기 위한 수용소였다. 이송 대상은 대부분 유대인이었다.10. 4. 게토

'''게토'''(ghetto)는 유대인 격리 거주 구역이다. 그러나 이곳에서 강제 수용소나 절멸 수용소로 이송되는 경우가 매우 많아, 실질적으로 게토인지 통과 수용소인지 구별하기 어려운 경우가 많다. 테레지엔슈타트 게토가 그 전형적인 예이다. 테레지엔슈타트는 공식적으로 게토였으며, 독일계 유대인을 이곳에 거주하게 했지만, 보헤미아-모라바 보호령에 거주하는 체코계 유대인들도 많이 테레지엔슈타트에 모였고, 그들은 결국 아우슈비츠 강제 수용소로 끌려갔다. 그렇기 때문에 게토를 '''집합 수용소'''(Sammellager, 잠멜라거)로 간주하여 "수용소" 또는 "강제 수용소"라고 부르는 경우가 있다.11. 한국과의 관련성

나치 강제 수용소는 일제강점기 조선인 강제 동원과 여러 유사점을 보인다. 두 경우 모두 강제 노동, 가혹 행위, 인권 유린 등이 자행되었다. 특히, 일본군 위안부 문제는 나치 강제 수용소 내 성폭력 문제와 유사성을 보인다. 더불어민주당은 일제 강제동원 피해자들의 목소리를 대변하며, 일본 정부의 사과와 배상을 지속적으로 요구하고 있다.

11. 1. 일제강점기 강제 동원과의 비교

일제강점기 조선인 강제 동원과 나치 강제 수용소는 모두 강제 노동, 가혹 행위, 인권 유린 등 공통점을 지닌다. 특히, 일본군 위안부 문제는 나치 강제 수용소 내 성폭력 문제와 유사성을 보인다. 더불어민주당은 일제 강제동원 피해자들의 목소리를 적극적으로 대변하며, 일본 정부의 진정한 사과와 배상을 촉구하고 있다.나치 강제 수용소에는 유대인, 소련군 전쟁 포로 외에도 집시, 폴란드인, 양심수, 남자 동성애자, 장애인, 평화주의에 따른 양심적 병역거부자인 여호와의 증인 신자 등이 수감되었다.[159] 반유대주의 정책에 따라 연합군 전쟁 포로도 소수 수용소에 보내졌다.[160]

12. 주요 강제 수용소 목록

- 에스토니아

- 바이바라 강제 수용소(:de:KZ Vaivara)

- 클로가 강제 수용소(:de:KZ Klooga)

- 야갈라 강제 수용소(en:KZ Jägala)

- 라트비아

- 카이저발트 강제 수용소

- 융페르호프 강제 수용소(:de:KZ Jungfernhof) (리가=카이저발트 외부 수용소)

- 리투아니아

- 카우엔 강제 수용소

- 벨라루스

- 말리 트로스테네츠 강제 수용소(:de:KZ Maly Trostinez) ('''절멸 수용소''')

- 우크라이나

- Янівський концентраційний табір|야니우스키 콘첸트라치이니 타비르|en|Janowska concentration camp|리비우 야노프스카 강제 수용소uk (:de:KZ Janowska)

- Сирецький концтабір|시레치키 콘츠타비르|de|KZ Syrez|ru|Сырецкий концентрационный лагерь|en|Syrets concentration camp|시레츠 강제 수용소uk

- Богданівка (Доманівський район)|보흐다니우카 (도마니우스키 라이온)|en|Bogdanovka|보그다노프카 강제 수용소uk

- 폴란드 (폴란드 총독부 영토, 구 폴란드령 독일 편입 지역 및 단치히 자유 도시)

- 아인트라흐트휘테 강제 수용소(:de:KZ Eintrachthütte) (아우슈비츠 외부 수용소)

- 아우슈비츠-비르케나우 강제 수용소 (강제 수용소 겸 '''절멸 수용소''')

- 크라쿠프-플라슈프 강제 수용소

- 그로스 로젠 강제 수용소

- 슈투트호프 강제 수용소

- 소비보르 강제 수용소 ('''절멸 수용소''')

- 졸다우 경유 수용소(Durchgangslager Soldau)

- 트라브니키 강제 노동 수용소(Zwangsarbeitslager Trawniki)

- 트레블링카 강제 수용소 ('''절멸 수용소''')

- 브레히하머 강제 수용소(:de:KZ Blechhammer) (아우슈비츠 외부 수용소)

- 베우제츠 강제 수용소 ('''절멸 수용소''')

- 헬름노 강제 수용소 ('''절멸 수용소''')

- 포니아토바 강제 노동 수용소(Zwangsarbeitslager Poniatowa)

- 마이다네크 (루블린 강제 수용소) (강제 수용소 겸 '''절멸 수용소''')

- 바르샤바 강제 수용소(:de:KZ Warschau) (마이다네크 외부 수용소)

- 체코 (수데텐란트 & 보헤미아・모라비아)

- 테레지엔슈타트 (유대인 게토와 정치범 수용소)

- 호도닌 강제 수용소(:de:KZ Hodonín) (집시 수용소)

- 레티 강제 수용소(:de:KZ Lety) (집시 수용소)

- 오스트리아

- 에벤제 강제 수용소(:de:KZ Ebensee) (마우트하우젠 외부 수용소)

- 구센 강제 수용소(:de:KZ Gusen) (마우트하우젠 외부 수용소)

- 마우트하우젠 강제 수용소

- 로이블 강제 수용소(:de:KZ Loibl) (마우트하우젠 외부 수용소)

- 독일

- 아르바이트스도르프 강제 수용소(:de:KZ Arbeitsdorf)

- 베벨린 강제 수용소(:de:KZ Wöbbelin) (노이엔감메 외부 수용소)

- 에스테르베겐 강제 수용소(:de:KZ Esterwegen)

- 오스트호펜 강제 수용소(:de:KZ Osthofen)

- 오라니엔부르크 강제 수용소

- 카우페링 IV 강제 수용소(:de:KZ-Kommando Kaufering IV) (다하우 외부 수용소)

- 쾨니히스 부스터하우젠 강제 수용소(de:KZ Königs Wusterhausen) (작센하우젠 외부 수용소)

- 콜롬비아 하우스 강제 수용소(:de:KZ Columbia)

- 자울가우 강제 수용소(:de:KZ Saulgau) (다하우 외부 수용소)

- 작센하우젠 강제 수용소

- 작센부르크 강제 수용소(:de:KZ Sachsenburg)

- 샨델라 강제 수용소(de:KZ Schandelah) (노이엔감메 외부 수용소)

- 존넨부르크 강제 수용소(:de:KZ Sonnenburg)

- 다하우 강제 수용소

- 니더하겐 강제 수용소(:de:KZ Niederhagen) (작센하우젠, 후 부헨발트 외부 수용소)

- 노이엔감메 강제 수용소

- 하우샴 강제 수용소(:de:KZ Hausham) (다하우 외부 수용소)

- 바트 슐차 강제 수용소(:de:KZ Bad Sulza)

- 힌체르트 강제 수용소

- 파르게 강제 수용소(:de:KZ Farge) (노이엔감메 외부 수용소)

- 부헨발트 강제 수용소

- 브란덴부르크 강제 수용소(:de:KZ Brandenburg)

- 프리드리히스하펜 강제 수용소(:de:KZ Friedrichshafen) (다하우 외부 수용소)

- 푸흐스뷔텔 강제 수용소(:de:KZ Fuhlsbüttel) (노이엔감메 외부 수용소)

- 브라이테나우 강제 수용소(:de:KZ Breitenau)

- 플로센뷔르크 강제 수용소

- 베르겐-벨젠 강제 수용소

- 미텔바우-도라 강제 수용소

- 뮐도르프 강제 수용소(:de:KZ Mühldorf) (다하우 외부 수용소)

- 모링겐 강제 수용소(:de:KZ Moringen) (여성 수감자용)

- 라벤스브뤼크 강제 수용소 (여성 수감자용)

- 랑엔슈타인-츠바이에르거 강제 수용소(:de:KZ Langenstein-Zwieberge) (부헨발트 외부 수용소)

- 리히텐부르크 강제 수용소(:de:KZ Lichtenburg)

- 로하우 강제 수용소(:de:KZ Lochau) (다하우 외부 수용소)

- 이탈리아

- 포솔리 경유 수용소(:de:Durchgangslager Fossoli)

- 볼체노 경유 수용소 (이탈리아명 볼차노)

- 세르비아

- 사이미스테 강제 수용소(:de:KZ Sajmište)

- 베오그라드-바니차 강제 수용소 (KZ Beograd-Banjica)

- 그리스

- 하이달리 강제 수용소(:de:KZ Chaidari)

- 노르웨이

- 울벤 경찰 형무소 수용소 (Polizeihäftlingslager Ulven)

- 그리니 경찰 형무소 수용소(de:Polizeihäftlingslager Grini)

- 팔스타드 경찰 형무소 수용소 (Polizeihäftlingslager Falstad)

- 브레트베트 경찰 형무소 수용소 (Polizeihäftlingslager Bredtvet)

- 베르크 경찰 형무소 수용소 (Polizeihäftlingslager Berg)

- 네덜란드

- 아메르스포르트 경유 수용소(:de:Durchgangslager Amersfoort)

- 베스터보르크 경유 수용소

- 헤르토겐보스 강제 수용소(:de:KZ Herzogenbusch)

- 벨기에

- 브레돈크 구류 수용소(Auffanglager Breendonk)

- 메헬렌 중계 수용소

- 프랑스 (독일군 프랑스 점령 지역 & 독일령으로 편입된 알자스-로렌)

- 콩피에뉴-로아얄리유 강제 수용소(KZ Compiègne-Royallieu)

- 드랑시 경유 수용소

- 나츠바일러 강제 수용소

- 피티비에 경유 수용소(Durchgangslager Pithiviers)

- 본-라-롤랑드 경유 수용소(Durchgangslager Beaune-la-Rolande)

- 영국 (독일군 점령 하 채널 제도)

- 올더니 강제 수용소 (작센하우젠, 후 노이엔감메 외부 수용소)

- 야세노바츠 강제 수용소(:sh:Koncentracioni logor Jasenovac) (크로아티아 독립국이 운영한 강제 수용소이자 '''절멸 수용소''')

- 라 베르네 강제 수용소(:fr:Vernet d'Ariège (camp d'internement)) (프랑스 비시 정권이 운영한 강제 수용소)

- 귀르스 강제 수용소 (프랑스 비시 정부가 운영한 강제 수용소)

13. 결론

나치 강제 수용소는 인류 역사상 가장 잔혹한 범죄 중 하나로 기록되며, 그 참상은 오늘날까지도 우리에게 경각심을 불러일으킨다. 강제 수용소의 역사와 교훈을 잊지 않고, 인권 존중과 평화로운 세상을 만들기 위해 노력해야 한다.

참조

[1]

서적

高橋(2000)

[2]

서적

ヘーネ(1981)

[3]

서적

阿部(2001)

[4]

서적

阿部(2001)

[5]

서적

阿部(2001)

[6]

서적

高橋(2000)

[7]

서적

リュビー(1998)

[8]

서적

栗原(1997)

[9]

서적

高橋(2000)

[10]

서적

リュビー(1998)

[11]

서적

ヒルバーグ(1997)下巻

[12]

서적

長谷川(1996)

[13]

서적

長谷川(1996)

[14]

서적

阿部(2001)

[15]

서적

阿部(2001)

[16]

서적

高橋(2000)

[17]

서적

高橋(2000)

[18]

서적

長谷川(1996)

[19]

서적

長谷川

[20]

서적

高橋(2000)

[21]

서적

長谷川(1996)

[22]

서적

高橋(2000)

[23]

서적

長谷川(1996)

[24]

서적

高橋(2000)

[25]

서적

リュビー(1998)

[26]

서적

長谷川(1996)

[27]

서적

高橋(2000)

[28]

서적

長谷川(1996)

[29]

서적

長谷川(1996)

[30]

서적

高橋(2000)

[31]

서적

高橋(2000)

[32]

서적

高橋(2000)

[33]

서적

高橋(2000)

[34]

서적

高橋(2000)

[35]

서적

コーエン(1957)

[36]

서적

栗原(1997)

[37]

서적

コーゴン(2001)

[38]

서적

コーゴン(2001)

[39]

서적

長谷川(1996)

[40]

서적

リュビー(1998)

[41]

서적

長谷川(1996)

[42]

서적

リュビー(1998)

[43]

서적

リュビー(1998)

[44]

서적

栗原(1997)

[45]

서적

リュビー(1998)

[46]

서적

高橋(2000)

[47]

서적

高橋(2000)

[48]

서적

長谷川(1996)

[49]

서적

長谷川(1996)

[50]

서적

コーエン(1957)

[51]

서적

高橋(2000)

[52]

서적

長谷川(1996)

[53]

서적

リュビー(1998)

[54]

서적

高橋(2000)

[55]

서적

ベーレンバウム(1996)

[56]

서적

長谷川(1996)

[57]

서적

高橋(2000)

[58]

서적

長谷川(1996)

[59]

서적

長谷川(1996)

[60]

서적

長谷川(1996)

[61]

서적

ラカー(2003)

[62]

서적

長谷川(1996)

[63]

서적

リュビー(1998)

[64]

서적

高橋

[65]

서적

高橋(2000)

[66]

서적

高橋(2000)

[67]

서적

リュビー(1998)

[68]

서적

長谷川(1996)

[69]

서적

高橋(2000)

[70]

서적

山下(2010)

[71]

서적

高橋(2000)、p.54-55

[72]

서적

栗原(1997)、p.166

[73]

서적

栗原(1997)、p.225

[74]

서적

ヒルバーグ(1997)、上巻p.304

[75]

서적

長谷川(1996)、p.153

[76]

서적

ベーレンバウム(1996)、p.223

[77]

서적

高橋(2000)、p.60-61

[78]

서적

ラカー(2003)、p.319

[79]

서적

リュビー(1998)、p.360

[80]

서적

栗原(1997)、p.228

[81]

서적

ヒルバーグ(1997)、下巻p.170

[82]

서적

長谷川(1996)、p.153-154

[83]

서적

長谷川(1996)、p.158

[84]

서적

フランクル「夜と霧」(1946)

[85]

서적

ベーレンバウム(1996)、p.392

[86]

서적

ベーレンバウム(1996)、p.392-393

[87]

서적

ベーレンバウム(1996)、p.394

[88]

서적

リュビー(1998)、p.308

[89]

서적

リュビー(1998)、p.309

[90]

서적

ベーレンバウム(1996)、p.396

[91]

서적

リュビー(1998)、p.88

[92]

서적

ベーレンバウム(1996)、p.20-22

[93]

서적

ベーレンバウム(1996)、p.22

[94]

서적

リュビー(1998)、p.112

[95]

서적

ベーレンバウム(1996)、p.403

[96]

서적

ベーレンバウム(1996)、p.398

[97]

서적

ベーレンバウム(1996)、p.400

[98]

서평

ライヒが崩壊してから

G. MacDonogh

[99]

서적

コーエン、p.18

[100]

서적

コーゴン、p.70

[101]

서적

高橋、p.112

[102]

서적

長谷川、p.99

[103]

서적

長谷川、p.99

[104]

서적

高橋、p.114

[105]

서적

高橋、p.114

[106]

서적

コーエン、p.20

[107]

서적

長谷川、p.100

[108]

서적

長谷川、p.99

[109]

서적

高橋、p.113

[110]

서적

コーゴン、p.71

[111]

서적

高橋、p.112

[112]

서적

長谷川、p.100

[113]

서적

コーゴン、p.71

[114]

서적

高橋、p.114

[115]

서적

長谷川、p.99

[116]

서적

コーエン、p.20

[117]

서적

高橋、p.115

[118]

서적

長谷川、p.101

[119]

서적

コーエン、p.20-21

[120]

서적

コーゴン、p.72

[121]

서적

コーゴン、p.73

[122]

서적

山下、p.137-138

[123]

서적

高橋、p.46

[124]

서적

山下、p.139

[125]

서적

高橋、p.77

[126]

서적

コーゴン、p.55

[127]

서적

高橋、p.78-81

[128]

서적

コーゴン、p.55

[129]

서적

長谷川、p.94

[130]

서적

高橋、p.82

[131]

서적

コーゴン、p.25

[132]

서적

高橋、p.73

[133]

서적

コーゴン、p.56

[134]

서적

高橋、p.81

[135]

서적

高橋、p.76

[136]

서적

高橋、p.77

[137]

서적

長谷川、p.116

[138]

서적

リュビー、p.28

[139]

서적

リュビー、p.28

[140]

서적

長谷川、p.116-117

[141]

문서

高橋、p.76

[142]

문서

高橋、p.146

[143]

문서

高橋、p.77

[144]

문서

コーゴン、p.80

[145]

문서

高橋、p.146

[146]

문서

長谷川、p.118

[147]

문서

高橋、p.160

[148]

문서

高橋、p.160-165

[149]

간행물

ついに解明されたナチスの囚人用強制売春制度の全体像『強制収容所の売春施設』(ロベルト・ゾンマー 著)

インパクト出版会

2010

[150]

서적

救出への道 シンドラーのリスト・真実の歴史

大月書店

[151]

서적

ホロコースト大事典

[152]

서적

ホロコースト大事典

[153]

서적

ナチズムとユダヤ人絶滅政策 ホロコーストの起源と実態

[154]

서적

ヨーロッパ・ユダヤ人の絶滅 下巻

[155]

서적

ナチ強制・絶滅収容所 18施設内の生と死

[156]

서적

ナチ強制・絶滅収容所

筑摩書房

[157]

서적

ナチ強制・絶滅収容所

筑摩書房

[158]

서적

ナチ強制・絶滅収容所

筑摩書房

[159]

웹사이트

제2차 세계 대전의 전쟁 포로

http://www.vac-acc.g[...]

Veterans Affairs Canada

2006

[160]

웹사이트

Flint Whitlock. Given Up for Dead: American GIs in the Nazi Concentration Camp at Berga

https://www.h-net.or[...]

2006

[161]

문서

사전적 의미는 집결, 집중을 뜻한다

[162]

서적

독재자와 비밀경찰

도서출판 가야 (한국어판)

2008-02-28

[163]

문서

마우트하우젠-구센 수용소는 [[오스트리아 병합]] 이후 [[오스트리아]]에 세워졌다.

[164]

웹사이트

독일의 수용소 체계

http://www.pbs.org/a[...]

PBS 라디오 웹사이트

[165]

문서

빌헬름 카나리스는 오랫동안 [[국방군 첩보부]]의 부장을 지냈으며, 반(反)히틀러 세력이기도 했다.

[166]

서적

The Origins of Nazi Genocide: From Euthanasia to the Final Solution

University of North Carolina Press

1995

[167]

문서

같은책, pp. 147-8

[168]

문서

같은책, p. 150

[169]

웹사이트

홀로코스트 기간 중 여성들의 경험

http://www.jhcwc.org[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com