기생벌

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

기생벌은 다른 곤충이나 절지동물에 기생하는 벌의 일종이다. 기생벌은 숙주 안에서부터 먹는 내부 기생과 숙주 밖에서 양분을 빼앗는 외부 기생으로 나뉘며, 숙주를 마비시키는 살상 기생과 숙주가 계속 성장하도록 놔두는 사육 기생으로 구분되기도 한다. 기생벌은 주로 나비목 유충을 숙주로 삼지만, 알, 번데기, 성충 등 다양한 곤충을 숙주로 삼기도 한다. 기생벌은 생물학적 방제에 활용되어 해충 개체수를 조절하는 데 기여하며, 찰스 다윈은 기생벌의 존재에 대해 종교적, 철학적 고민을 표현하기도 했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 벌 - 벌 (곤충)

벌은 날개가 4개이고 큰턱이 발달한 곤충으로, 꿀을 빨기 위한 기관을 가진 종이 있으며, 완전변태를 거치고 암컷은 독침으로 변형된 산란관을 가지며 사회성 또는 단독 생활을 한다. - 벌 - 수벌

수벌은 꿀벌 사회에서 여왕벌과 교미하여 번식에 기여하는 수컷 꿀벌이며, 웅성생식을 통해 발생하고 쏘는 침이 없으며 교미 후에는 죽는다. - 기생 동물 - 중생동물

중생동물은 단순한 구조를 가진 소형 다세포 동물군으로, 과거 원생동물과 후생동물의 중간 단계로 여겨졌으나 현재는 디키엠시류와 직영충류를 중심으로 사용되는 속어이며, 각 그룹은 독립된 문으로 분류되고 계통 발생적 위치는 아직 명확하지 않다. - 기생 동물 - 벼룩

벼룩은 날개 없는 흡혈성 곤충으로 포유류와 조류의 피를 먹고 살며 뛰어난 점프력, 측면으로 납작한 몸, 강한 발톱을 가진 다리, 완전변태의 생활사, 질병 매개 등의 특징을 가지며 인간 문화에도 영향을 미쳤다.

2. 기생 방식

벌목 곤충 중 유충 시기에 다른 생물에 기생하여 살아가는 종류를 통틀어 기생벌이라고 부른다. 기생벌은 크게 식물에 기생하는 종류와 동물에 기생하는 종류로 나눌 수 있다. 분류학적으로는 잉벌과, 고치벌과, 넓적배벌과 등이 대표적이다.

식물에 기생하는 기생벌은 주로 식물 조직 내부에 알을 낳으며, 부화한 유충은 식물 조직을 먹고 자란다. 이 과정에서 식물의 기생 부위는 식물 호르몬의 영향으로 비정상적으로 부풀어 올라 벌레혹을 형성하기도 한다.

동물에 기생하는 기생벌은 대부분 어미벌이 숙주가 되는 동물의 몸에 직접 알을 낳는다. 알에서 깨어난 유충은 숙주의 몸을 먹이 삼아 성장하는데, 이 과정에서 숙주를 즉시 죽이지 않고 서서히 이용하다가 유충의 성장이 거의 완료될 시점에 숙주를 죽게 만든다. 이러한 특징 때문에 포식기생자(parasitoideng)라고도 불린다.

동물 기생 방식은 기생 위치와 숙주에 미치는 영향에 따라 더 자세히 분류할 수 있다.

- 기생 위치: 숙주의 몸 표면에서 기생하는 외부 기생과 숙주의 몸 안에서 기생하는 내부 기생으로 나뉜다. 외부 기생 유충은 숙주 체표면에서, 내부 기생 유충은 숙주 몸 속에서 조직이나 체액을 먹고 자란다.

- 숙주 영향: 숙주를 즉시 마비시키고 발달을 멈추게 하는 살상 기생(Idiobiont) 방식과, 기생 중에도 숙주가 계속 활동하고 성장하게 두는 사육 기생(Koinobiont) 방식으로 구분된다.[3] 외부 기생벌은 주로 살상 기생 전략을, 내부 기생벌은 주로 사육 기생 전략을 사용하는 경향이 있다.[3]

기생벌의 주된 숙주는 나비목의 유생이지만, 특정 곤충 종을 가리지 않고 매우 다양하다. 알, 번데기, 성충 단계의 곤충뿐만 아니라 거미류나 진드기류를 숙주로 삼는 종류도 알려져 있다. 심지어 다른 기생벌에 기생하는 기생벌도 존재한다. 기생벌 유충은 오직 숙주만을 영양분으로 삼기 때문에, 숙주의 크기가 기생벌 성체의 크기를 결정하는 중요한 요인이 된다.

유충 시기를 거쳐 번데기가 될 때쯤이면 숙주는 대부분 죽게 된다. 번데기가 되는 장소는 종에 따라 다른데, 숙주의 몸 안에서 번데기가 되거나, 성숙한 유충이 숙주 몸 밖으로 나와 번데기가 되기도 한다.

성체가 된 기생벌은 주로 꽃의 꿀을 먹고 생활하며, 암컷은 알을 낳기 위한 영양분을 얻기 위해 숙주의 림프혈을 섭취하기도 한다. 기생벌의 크기는 매우 다양하여 가장 작은 곤충 종 수준에서부터 몸길이가 약 2.5cm에 달하는 종류까지 있다. 대부분의 암컷은 배 끝에 길고 날카로운 산란관을 가지고 있으며, 이는 독샘이 없거나 침으로 변형되지 않은 경우가 많다.[3]

2. 1. 외부 기생

외부 기생벌(ectoparasitoid)은 숙주의 몸 밖, 즉 체표면에서 기생하며 숙주의 양분을 빼앗는 방식으로 살아간다.[3] 어미벌이 숙주의 체표에 알을 낳으면, 부화한 유충은 그 체표에 부착하여 생활하며 숙주의 조직을 먹고 성장한다.

대부분의 외부 기생벌은 숙주를 마비시키고 더 이상의 발달을 막는 idiobiont 전략을 사용한다. 이는 기생 과정 중 숙주가 움직이거나 탈피하여 유충이 떨어져 나가거나 손상되는 것을 막기 위함이다. 즉, 외부 기생벌은 스스로를 보호하기 위해 숙주의 활동을 정지시킨다.[3] 거미벌과 같이 숙주를 마비시켜 둥지로 옮긴 후 알을 낳는 경우가 idiobiont 전략의 예시에 해당한다.

2. 2. 내부 기생

기생벌이 숙주에 기생하는 방식 중 하나로, 숙주의 몸 안에서 살아가는 것을 내부 기생(endoparasitoideng)이라고 한다.[3] 내부 기생을 하는 기생벌 유충은 숙주의 몸 안으로 들어가 조직이나 체액을 먹으며 자란다.

대부분의 내부 기생벌은 숙주를 즉시 죽이지 않고 계속 활동하고 성장하도록 놔두는 전략을 사용하는데, 이를 koinobionteng라고 부른다.[3] 이는 숙주가 계속 커지고 포식자를 피할 수 있게 하여 기생벌에게 이점을 제공한다.[3] 유충이 충분히 성장하여 번데기가 될 시점이 되면 숙주는 거의 죽거나 이미 죽은 상태가 된다. 번데기가 되는 장소는 종에 따라 다른데, 숙주의 몸 안에서 번데기가 되거나, 성숙한 유충이 숙주의 체표로 나와 번데기가 되기도 한다.

2. 3. 살상 기생 (Idiobiont)

살상 기생자(idiobiont|이디오비온트eng)는 어미 기생벌이 알을 낳을 때 숙주를 영구적으로 마비시키는 기생 방식을 따른다. 기생벌 유충은 이렇게 마비된 숙주를 먹이로 삼아 성장한다. 숙주는 알이 낳아진 후에는 더 이상 먹이를 섭취하거나 성장하지 못한다.

이 방식은 기생벌이 숙주를 처음 공격할 때 움직이지 못하게 만들고, 이후 숙주의 추가적인 발달을 막는 특징이 있다.[3] 대부분의 외부 기생을 하는 기생벌은 살상 기생자인데, 이는 숙주가 움직이거나 탈피하는 과정에서 기생벌 유충이 떨어져 나가거나 손상되는 것을 방지하기 위해서이다.[3]

2. 4. 사육 기생 (Koinobiont)

사육 기생자(koinobiont)는 기생벌이 숙주를 이용하는 방식 중 하나로, 숙주를 즉시 마비시키거나 발달을 막는 살상 기생자(idiobiont)와 구분된다.[3] 사육 기생 전략을 사용하는 기생벌의 경우, 어미벌이 숙주에 알을 낳은 후에도 숙주는 계속해서 먹이를 섭취하고 성장하며 활동할 수 있다. 기생벌 유충은 주로 숙주 내부에서 숙주를 즉시 죽이지 않고 시간을 들여 영양분을 섭취하며 성장한다. 이러한 방식은 숙주가 계속 커지고 포식자를 피할 수 있게 하여 기생벌 유충에게 안정적인 환경과 더 많은 먹이를 제공하는 이점이 있다. 대부분의 내부 기생벌이 이 전략을 사용한다.[3] 기생 기간의 후반부에 접어들면, 유충은 급속도로 숙주를 먹고 성장하며, 최종적으로 숙주는 죽음에 이르게 된다.

3. 숙주

기생벌이 숙주에 기생하는 방식은 크게 숙주 몸속에서 조직을 먹고 자라는 내부 기생과 숙주 몸 밖에서 양분을 빼앗는 외부 기생으로 나뉜다. 다른 관점에서는 숙주의 행동에 미치는 영향으로 구분하기도 하는데, 내부 기생충은 숙주가 계속 활동하고 성장하게 두는 경우가 많지만, 외부 기생충은 스스로를 보호하기 위해 숙주를 마비시키거나 움직이지 못하게 만들기도 한다.

기생벌의 주된 숙주는 나비목의 유생(애벌레)이지만, 사실상 거의 모든 종류의 곤충을 숙주로 삼을 수 있다. 특히 딱정벌레목, 파리목, 노린재목 및 다른 벌목 곤충의 알, 유생 또는 약충, 번데기, 성충 등 다양한 생활 단계가 기생 대상이 된다. 곤충 외에 다른 절지동물을 공격하기도 하는데, 예를 들어 풀벌과는 거미를 전문적으로 사냥한다. 거미는 빠르고 위험하며 기생벌만큼 클 때도 있지만, 풀벌은 더 민첩하게 움직여 독침으로 거미를 빠르게 마비시킨다. 일부 기생벌은 식물의 씨앗을 숙주로 삼기도 하는데, ''Torymus druparum''이 그 예이다.[4] 기생벌 자신도 다른 기생벌의 숙주가 되는 경우가 많다.

대부분의 암컷 기생벌은 숙주 몸 안이나 겉, 혹은 숙주의 알 속에 직접 알을 낳는다. 알에서 깨어난 유충은 숙주의 몸(조직 또는 체액)을 먹고 자란다. 기생벌 유충은 숙주가 죽지 않도록 조절하며 영양분을 섭취하지만, 유충이 번데기가 될 만큼 충분히 성장하면 숙주는 결국 죽게 된다. 이러한 방식을 포식기생이라고 부른다. 유충이 번데기가 되는 장소는 종에 따라 다른데, 숙주의 몸 안에서 번데기가 되거나, 숙주의 몸을 뚫고 나와 밖에서 번데기가 되기도 한다.

숙주는 기생벌 유충이 성체가 될 때까지 필요한 모든 영양분을 제공하기 때문에, 숙주의 크기는 기생벌의 크기에 직접적인 영향을 미친다. 작은 숙주에서는 작은 기생벌이 나오게 된다.[7] 일부 종은 암컷 알을 더 큰 숙주에, 수컷 알을 더 작은 숙주에 낳는 경향이 있는데, 이는 수컷의 번식 능력이 작은 몸 크기에 의해 덜 제약을 받기 때문이다.[8]

기생벌은 산란 시 숙주를 마비시키거나, 자신의 알이 숙주의 면역 체계로부터 공격받지 않도록 보호하는 특별한 물질을 주입하기도 한다. 이 물질에는 다각핵 바이러스(Polydnavirus, PDV), 난소 단백질, 독 등이 포함될 수 있다. 다각핵 바이러스는 숙주의 혈구 세포핵 등에 감염하여 기생벌에게 유리한 환경을 만든다.[5][6] 일부 기생벌은 자신이 알을 낳은 숙주에 화학적 신호를 남겨 다른 기생벌이 중복 산란하는 것을 막고, 자신도 같은 숙주에 다시 알을 낳지 않도록 한다. 이는 유충들 간의 먹이 경쟁을 줄여 생존율을 높이는 효과적인 전략이다.[9][10]

성체가 된 기생벌은 주로 꽃의 꿀을 먹고 살지만, 암컷은 알을 낳기 위한 영양분을 얻기 위해 숙주의 림프혈을 먹기도 한다.

식물에 기생하는 종류도 있다. 이들은 식물 조직 내부에 알을 낳고, 유충은 식물 조직 안에서 자란다. 기생당한 식물 부위는 식물 호르몬의 영향으로 비정상적으로 부풀어 오르는 벌레혹을 형성하기도 한다.

기생벌은 숙주로 이용하는 동물의 발육 단계에 따라 다음과 같이 분류하기도 한다.

; 알 기생벌 (egg parasitoid)

: 어미벌이 숙주의 알에 산란하며, 기생벌 유충은 숙주가 알 상태일 때 발육을 완료한다.

; 유충 기생벌 (larval parasitoid)

: 어미벌이 숙주의 유충에 산란하며, 기생벌 유충은 숙주가 유충 상태일 때 발육을 완료한다.

; 번데기 기생벌 (pupal parasitoid)

: 어미벌이 숙주의 번데기에 산란하며, 기생벌 유충은 숙주가 번데기 상태일 때 발육을 완료한다.

; 알-유충 기생벌 (egg-larval parasitoid)

: 어미벌이 숙주의 알에 산란하지만, 기생벌 유충은 숙주가 알에서 부화하여 유충이 된 후에 발육을 완료한다.

; 유충-번데기 기생벌 (larval-pupal parasitoid)

: 어미벌이 숙주의 유충에 산란하지만, 기생벌 유충은 숙주가 유충에서 번데기가 된 후에 발육을 완료한다.

4. 생활사

기생벌은 벌목 곤충 중에서 유충 시기에 다른 생물에 기생하여 살아가는 종류를 통칭한다. 식물에 기생하는 종류와 동물에 기생하는 종류가 있으며, 대표적인 분류군으로는 잉벌과, 고치벌과, 넓적배벌과 등이 알려져 있다.

== 기생 방식과 숙주 ==

기생벌이 숙주에 기생하는 방식은 크게 숙주의 몸 안에서 조직을 파먹으며 자라는 내부 기생과 숙주의 몸 밖에서 체액 등 양분을 빨아먹는 외부 기생으로 나뉜다. 숙주의 행동에 미치는 영향으로 구분하기도 하는데, 내부 기생충은 숙주가 계속 활동하고 성장하도록 두는 경우가 많지만, 외부 기생충은 자신을 보호하기 위해 숙주를 마비시키거나 움직이지 못하게 만들기도 한다.

기생벌의 주된 숙주는 나비목의 유생(애벌레)이지만, 특정 곤충 종을 가리지 않고 다양한 곤충의 알, 번데기, 성충 단계를 숙주로 삼는다. 그 외 거미류나 진드기류를 숙주로 삼는 종류도 있다. 심지어 기생벌 자신이 다른 기생벌에게 기생당하는 경우(중복기생)도 흔하게 관찰된다.

동물에 기생하는 기생벌은 대부분 어미벌이 숙주 동물에게 직접 알을 낳는다. 알에서 깨어난 유충은 숙주의 몸을 먹이 삼아 성장하는데, 숙주를 즉시 죽이지 않고 자신의 성장이 거의 끝날 무렵에 죽게 만든다. 이러한 특징 때문에 포식기생자(parasitoid)라고 불린다.

식물에 기생하는 종류는 주로 식물 조직 내부에 알을 낳는다. 유충은 식물 조직 속에서 성장하며, 기생 부위는 식물 호르몬의 영향으로 비정상적으로 부풀어 올라 벌레혹(gall)을 형성하기도 한다.

== 발달 과정 ==

기생벌 유충에게 숙주는 성체가 될 때까지 유일한 영양 공급원이므로, 숙주의 크기가 기생벌의 최종 크기를 결정하는 중요한 요인이 된다.

숙주의 몸 안이나 밖에 낳아진 알에서 부화한 유충은 숙주의 조직을 먹고 자란다. 내부 기생 유충은 숙주의 체액도 흡수할 수 있다. 특히 내부 기생하는 종류의 알은 숙주 몸 안에서 체액을 흡수하여 처음 낳았을 때보다 몇 배나 커지기도 한다.[11][12] 일부 종에서는 하나의 알에서 여러 마리의 유충이 발생하는 다배자 발생 현상이 나타나기도 한다.

첫 번째 영기(instar, 유충 단계)의 유충은 이동성이 좋고 강한 턱 등 다른 기생 유충과의 경쟁에 유리한 구조를 갖는 경우가 많다. 이후 영기의 유충은 일반적으로 더 전형적인 애벌레 형태를 띤다. 기생벌 유충은 소화 시스템이 불완전하여 항문이 없다. 이는 유충의 배설물로 인해 숙주가 오염되는 것을 막기 위한 적응으로 보인다. 유충 시기 동안 축적된 노폐물인 태변(meconium)은 번데기가 되기 직전인 전번데기 단계에서 배출된다.[11][12]

유충이 번데기가 될 만큼 충분히 성장하면 숙주는 대개 죽거나 거의 죽은 상태가 된다. 번데기가 되는 장소는 종에 따라 다른데, 숙주의 몸 밖으로 나와 고치를 짓거나, 내용물이 거의 없어진 숙주의 껍질 안에서 번데기가 되기도 한다.

== 성충 ==

성충이 된 기생벌은 주로 꽃의 꿀을 먹으며 생활한다. 하지만 일부 종의 암컷은 알을 생산하는 데 필요한 추가 영양분을 얻기 위해 숙주의 혈림프(hemolymph)를 마시기도 한다.[13]

== 숙주 단계에 따른 분류 ==

기생벌은 숙주로 이용하는 동물의 발달 단계에 따라 다음과 같이 분류할 수 있다.

; 알 기생벌 (egg parasitoid)

: 어미벌이 숙주의 알에 산란하며, 기생벌의 유충은 숙주가 알 상태인 동안 발육을 완료한다.

; 유충 기생벌 (larval parasitoid)

: 어미벌이 숙주의 유충에 산란하며, 기생벌 유충은 숙주가 유충 상태인 동안 발육을 완료한다.

; 번데기 기생벌 (pupal parasitoid)

: 어미벌이 숙주의 번데기에 산란하며, 기생벌 유충은 숙주가 번데기 상태인 동안 발육을 완료한다.

; 알-유충 기생벌 (egg-larval parasitoid)

: 어미벌이 숙주의 알에 산란하지만, 기생벌의 유충은 숙주가 알에서 부화하여 유충이 된 이후까지 발육을 계속한다.

; 유충-번데기 기생벌 (larval-pupal parasitoid)

: 어미벌이 숙주의 유충에 산란하지만, 기생벌 유충은 숙주가 유충에서 번데기가 된 이후까지 발육을 계속한다.

5. 숙주의 방어

기생벌의 숙주는 여러 수준의 방어 체계를 발달시켰다. 많은 숙주는 접근하기 어려운 서식지에 숨거나, 똥 (배설물)을 치우고 기생벌에게 자신의 존재를 알릴 수 있는 씹어 먹은 식물을 피하는 방식으로 기생벌을 피하려 한다. 잠재적 숙주의 알 껍질(난각)과 몸 표면(큐티클)은 기생벌이 침투하기 어렵도록 두껍게 만들어지기도 한다.

숙주는 산란 중인 암컷 기생벌을 만났을 때 다음과 같은 행동으로 자신을 방어할 수 있다.

- 회피 및 저항: 잎에서 떨어지거나, 몸을 격렬하게 비틀고 발버둥쳐서 암컷을 떨어뜨리거나 죽이려 한다.

- 공격: 말벌에게 토사물을 뱉어 얽히게 만들거나, 접근하는 암컷 말벌을 직접 물기도 한다. 몸을 비트는 행동은 때때로 기생벌이 알을 숙주 몸이 아닌 근처에 잘못 낳게 만들기도 한다. 번데기 상태에서도 몸을 비틀어 매끄럽고 단단한 표면 때문에 기생벌이 제대로 붙잡지 못하게 하거나 비단실에 갇히게 할 수 있다.

- 화학 방어: 일부 곤충은 기생벌을 죽이거나 쫓아내는 독성 화합물을 분비한다.

- 공생: 애벌레, 진딧물, 또는 깍지벌레와 공생 관계에 있는 개미는 이들을 기생벌의 공격으로부터 보호해주기도 한다.[17][18]

숙주는 몸 안에 침입한 기생벌의 알이나 유충을 방어하기도 한다.

- 캡슐화: 혈구 세포를 이용해 알이나 유충 주위를 둘러싸서 질식시키는 '캡슐화' 과정을 통해 내부 기생충을 죽일 수 있다.[20]

- 공생 미생물 활용: 특정 진딧물 종은 특정 γ-3 프로테오박테리아(Pseudomonadota)와의 공생을 통해 기생벌 알을 죽여 상당한 면역력을 얻는다. 이에 대응하여 일부 기생벌은 이런 진딧물에 더 많은 알을 낳아 생존 확률을 높이는 전략을 사용하기도 한다.[21][22]

- 자가 치료: 특정 애벌레는 자신과 기생충 모두에게 독성이 있는 식물을 섭취하여 스스로를 치료한다.[23] 초파리( ''Drosophila melanogaster'' ) 유충 또한 기생충 감염 시 에탄올을 섭취하여 자가 치료를 한다.[24] 더 나아가, ''D. melanogaster'' 암컷은 주변에 기생벌이 있는 것을 감지하면, 자신의 유충 성장에는 해롭지만 기생벌로부터 보호할 수 있는 에탄올 농도가 높은 먹이에 일부러 알을 낳기도 한다.[25]

6. 과기생

기생벌이 숙주에 기생하는 방식은 크게 두 가지로 나뉜다. 숙주의 몸속에서부터 갉아먹는 내부 기생충 방식과, 몸 밖에서 숙주의 양분을 빼앗는 외부 기생충 방식이다.

다른 분류 방식으로는 기생벌이 숙주의 행동에 어떤 영향을 미치는지에 따라 나눌 수 있다. 대부분의 내부 기생충은 숙주가 계속 활동하고 성장하도록 두지만, 외부 기생충은 스스로를 보호하기 위해 숙주를 움직이지 못하게 마비시키는 경우가 많다.

기생벌의 주된 숙주는 나비목의 유생이지만, 특정 곤충 종을 가리지 않고 다양한 곤충을 숙주로 삼는다. 곤충의 알이나 번데기, 심지어 성체도 기생벌의 공격 대상이 될 수 있다.

기생벌은 성체가 될 때까지 오직 숙주만을 영양분으로 삼기 때문에, 숙주의 크기가 기생벌의 최종 크기를 결정하는 중요한 요인이 된다.

숙주의 몸 안이나 밖에 낳은 알에서 부화한 유충은 숙주의 조직을 먹으며 자란다. 내부 기생충의 경우 숙주의 체액도 섭취할 수 있다. 유충이 번데기가 될 만큼 성장했을 때쯤에는 숙주는 거의 죽거나 이미 죽은 상태가 된다. 기생벌의 종에 따라 번데기가 되는 장소는 다른데, 껍데기만 남은 숙주 안에서 번데기가 되거나, 숙주의 몸을 뚫고 나와 외부에서 번데기가 되기도 한다.

성체가 된 기생벌은 주로 꽃의 꿀을 먹고 생활한다. 하지만 암컷 기생벌은 알을 낳는 데 필요한 영양분을 얻기 위해 숙주의 림프혈을 추가로 섭취하기도 한다.

7. 폴리DNA 바이러스와의 상호 작용

폴리DNA 바이러스는 일부 기생벌과 상호 공생 관계를 맺는 독특한 곤충 바이러스 그룹이다. 이 바이러스는 성체 암컷 기생벌의 난관에서 복제된다. 기생벌은 이 바이러스 덕분에 숙주 내부의 기생 유충을 보호하는 이점을 얻는다. 바이러스는 숙주의 면역계를 약화시키고, 숙주 세포를 기생충에게 더 유리하도록 변경하여 기생벌에게 도움을 준다. 이 바이러스와 기생벌 사이의 관계는 의무적이다. 즉, 모든 기생벌 개체는 이 바이러스에 감염되며, 바이러스는 기생벌의 게놈에 통합되어 유전된다.

8. 진화

유전자 및 화석 분석에 따르면, 벌목(Hymenoptera) 내에서 기생 생활 방식은 페름기 동안 단 한 번 진화하여 하나의 분기도(clade)를 형성했다. 현재 존재하는 모든 기생벌은 이 공통 조상으로부터 유래되었다. 허리가 잘록한 형태를 가진 밑허리벌아목(Apocrita)은 쥐라기에 등장했다.[26][27][28][29] 벌, 개미, 그리고 많은 기생성 벌들을 포함하는 침벌아목(Aculeata)은 밑허리벌아목 내에서 진화했다. 침벌아목에는 많은 기생벌 과(family)가 속하지만, 고치벌상과(Ichneumonoidea), 혹벌상과(Cynipoidea), 알벌상과(Chalcidoidea)와 같은 주요 기생벌 상과(superfamily)는 포함하지 않는다. 벌목, 밑허리벌아목, 침벌아목은 각각 하나의 분기도를 이루지만, 각 그룹 내에는 기생하지 않는 종들도 포함되어 있다. 따라서 과거 '기생아목(Parasitica)'으로 불렸던 기생벌 전체는 분류학적으로 단일한 분기도를 형성하지는 않는다.[29][30]

기생 생활을 시작한 공통 조상은 약 2억 4700만 년 전에 살았던 것으로 추정된다. 초기 연구에서는 이 조상이 나무 속을 파먹는 딱정벌레 유충을 먹는 외기생성(숙주 외부에서 기생) 나무벌이었을 것으로 보았다. 실제로 이러한 생활 방식과 형태가 유사한 종들이 현재의 오러스상과(Orussoidea)나 고치벌상과(Ichneumonoidea)에 존재한다.[31][32] 그러나 최근의 분자 및 형태학적 분석 결과는 이 조상이 숙주 내부에서 먹이를 먹는 내생성(숙주 내부에서 기생) 생활을 했을 가능성을 제시한다.[29] 벌목 내에서 기생 생활 방식이 등장한 직후, 종의 수가 폭발적으로 증가하는 상당한 적응방산이 일어났는데, 이는 기생 생활의 진화가 가져온 결과로 여겨진다.[30][32] 특히 밑허리벌아목의 특징인 잘록한 허리(말벌 허리)의 진화는 알을 낳는 기관인 산란관의 움직임을 더 자유롭게 하여 다양한 환경에 적응하고 종 분화를 촉진하는 데 크게 기여했다.[33]

분자 계통 분석에 따르면, 벌목 내 기생성은 오러스상과(Orussoidea)와 밑허리벌아목(Apocrita)의 공통 조상 단계에서 한 번만 진화했으며, 이후 일부 계통에서 이차적으로 기생성을 잃었다. 밑허리벌아목은 고치벌상과(Ichneumonoidea), 혹벌상과(Cynipoidea), 납작벌상과(Proctotrupoidea), 긴배벌상과(Platygastroidea), 알벌상과(Chalcidoidea) 등 수많은 기생성 상과를 포함한다. 밑허리벌아목 내에서 진화한 침벌아목(Aculeata)에는 고왕벌과(Chrysididae), 애집청벌과(Mutillidae), 거미벌과(Pompilidae), 사마귀벌과(Scoliidae) 등 많은 기생성 벌들이 속한다. 하지만 침벌아목 내의 말벌과(Vespidae), 개미과(Formicidae)],

9. 분류

기생벌은 분류군에 속하지 않는데, 개미, 벌, 말벌과와 같은 비기생벌이 포함되지 않으며, 기생 생활을 하는 것으로 알려진 많은 구성원 중 일부는 실제로는 기생하지 않기 때문이다.

다음은 대부분의 구성원이 기생 생활 방식을 가진 벌목(Hymenoptera) 상과이다.

- 가는먹좀벌상과 (Ceraphronoidea)

- 좀벌상과 (Chalcidoidea)

- 혹벌상과 (Cynipoidea)

- 호리벌상과 (Evanioidea)

- 맵시벌상과 (Ichneumonoidea)

- Megalyroidea

- Mymarommatoidea

- 납작먹좀벌상과 (Platygastroidea)

- 먹좀벌상과 (Proctotrupoidea)

- Stephanoidea

- 갈고리벌상과 (Trigonaloidea)

다음은 대부분의 구성원이 기생 생활 방식을 가진 벌목 과이다.[34]

10. 인간과의 관계

기생벌은 많은 해충의 천적으로서 생물학적 방제에 유용하게 활용되어 인간에게 이익을 준다. 특히 농업 해충을 조절하기 위해 상업적으로 사육되기도 한다. 한편, 기생벌의 독특한 생활 방식은 찰스 다윈과 같은 사상가들에게 영향을 미치며 자연과 생명에 대한 논의를 촉발하기도 했다.

10. 1. 생물학적 방제

기생벌은 많은 해충의 개체수를 자연적으로 조절하기 때문에 유익한 존재로 여겨진다. 이들은 다른 기생충인 털파리와 함께 생물학적 해충 방제를 위해 상업적으로 널리 사용된다. 이 중에서 가장 중요한 그룹은 주로 나비와 나방의 애벌레를 포식하는 고치벌과, 애벌레와 진딧물을 포함한 광범위한 다른 곤충을 공격하는 맵시벌과, 진딧물, 배추흰나비, 깍지벌레의 알과 유충에 기생하는 벼룩벌과이다.[36]

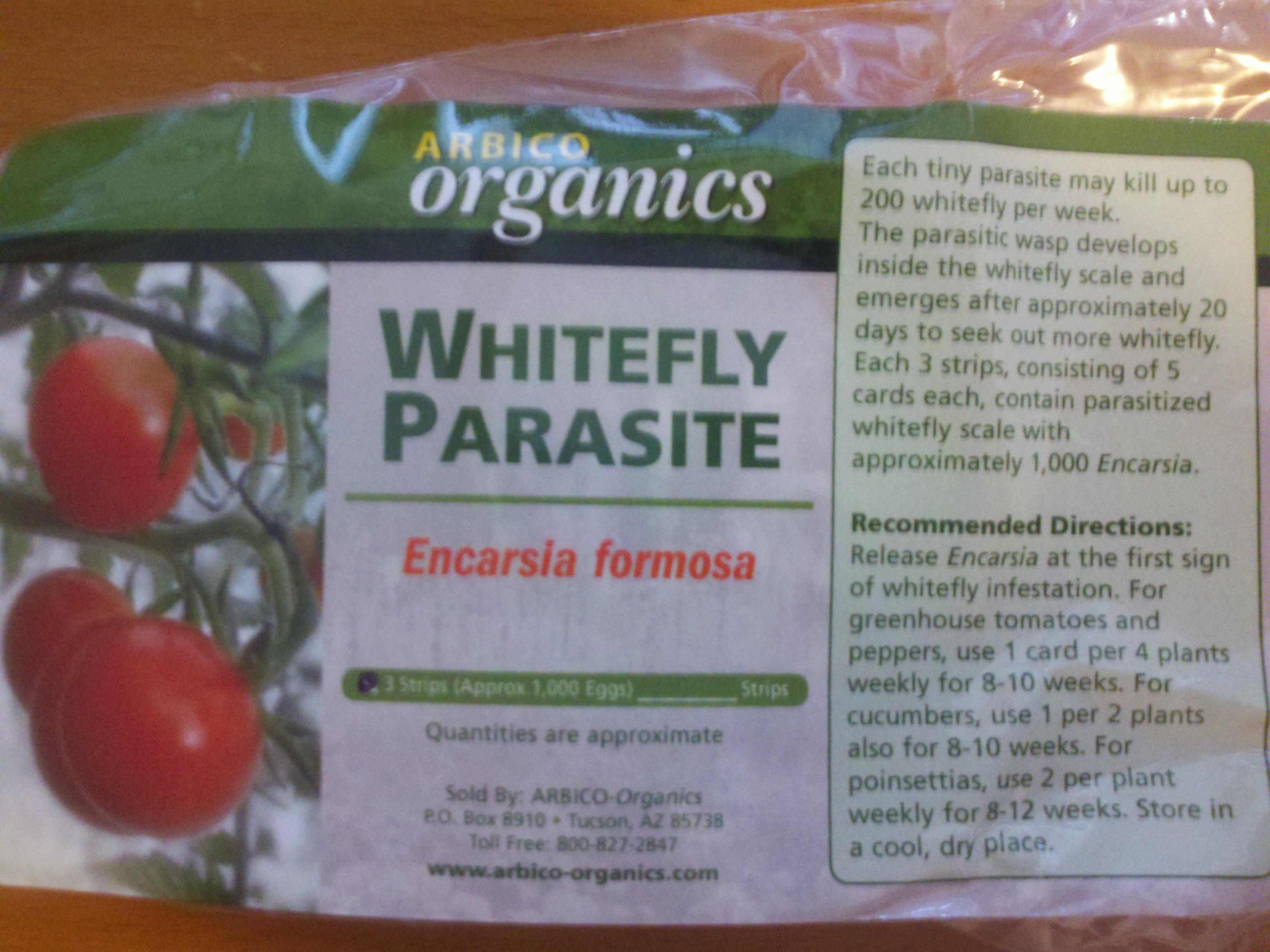

상업적으로 사용된 최초의 기생벌 중 하나는 애벌집벌과에 속하는 기생충인 ''엔카르시아 포르모사''(Encarsia formosa)였다. 이 벌은 1920년대부터 온실에서 배추흰나비를 방제하는 데 사용되어 왔다. 1940년대까지는 화학 살충제로 대체되면서 거의 사용되지 않았지만, 1970년대 이후 유럽과 러시아에서 사용이 부활하면서 다시 사용량이 증가했다.[37] 뉴질랜드와 같은 일부 국가에서는 이 벌이 특히 포식자가 정착하기 어려운 토마토와 같은 작물에서 온실 배추흰나비를 방제하는 데 사용되는 주요 생물학적 방제 제제이다.[38] 호주에서는 ''Trioxys complanatus'' (진딧물벌아과)가 점무늬 진딧물을 방제하기 위해 도입되기도 했다.[35]

상업적으로는 단기 계절별 일일 생산 방식으로 하루에 많은 기생벌을 생산하는 방식과 연중 장기적으로 소량의 기생벌을 생산하며 일주일에 4백만에서 10억 마리의 암컷 기생벌을 생산하여 다양한 작물에 적합한 기생벌에 대한 수요를 충족하는 두 가지 유형의 사육 시스템이 있다.[39]

10. 2. 문화

기생벌은 찰스 다윈의 사고에 영향을 미쳤다.[40] 1860년 미국의 박물학자 아사 그레이에게 보낸 편지에서 다윈은 "나는 자비롭고 전능한 신이 애벌레의 살아있는 몸 안에서 먹이를 먹도록 의도적으로 기생 벌을 창조했다고 도저히 생각할 수 없습니다."라고 썼다.[41] 고생물학자 도널드 프로테로는 다윈을 포함한 빅토리아 시대의 종교적인 사람들이, 특히 고치벌과(Ichneumonidae)에서 두드러지는 자연의 명백한 잔혹성에 경악했다고 지적한다.[42]참조

[1]

논문

When parasitic wasps hijacked viruses: genomic and functional evolution of polydnaviruses

2013-09-19

[2]

논문

Burmorussidae, a new family of parasitic wasps (Insecta, Hymenoptera) from mid-Cretaceous Burmese amber

https://onlinelibrar[...]

2020-11

[3]

서적

The Insects: An Outline of Entomology

Wiley

2010

[4]

논문

Syntomaspis druparum, the apple-seed chalcid

https://naldc.nal.us[...]

[5]

서적

The insect viruses

https://books.google[...]

Springer

[6]

논문

Polydnaviruses: From discovery to current insights

2015-05

[7]

논문

Body sizes of hosts and parasitoids in individual feeding relationships

2005-01-12

[8]

논문

Sex Ratio and Host Size in a Parasitoid Wasp

1982

[9]

논문

Behavioural and genetic approaches to evaluate the effectiveness of deterrent marking by a parasitoid wasp

[10]

논문

Host marking behavior in phytophagous insects and parasitoids

[11]

논문

Immature stages of development in the parasitoid wasp, Diachasmimorpha longicaudata

2010-01

[12]

웹사이트

Cotesia congregata - a parasitoid wasp

http://entnemdept.uf[...]

2017-10-02

[13]

논문

Host-Feeding Strategies in Hymenopteran Parasitoids

1986-11

[14]

논문

Polydnavirus DNA is integrated in the DNA of its parasitoid wasp host

[15]

서적

The Insect Viruses

Springer, Boston, MA

1998

[16]

논문

Changes in population dynamics in mutualistic versus pathogenic viruses

[17]

논문

Immunological Basis for Compatibility in Parasitoid-Host Relationships

[18]

논문

Insect Behavioral and Morphological defences Against Parasitoids

[19]

논문

Behavioral manipulation of host caterpillars by the primary parasitoid wasp Cotesia glomerata (L.) to construct defensive webs against hyperparasitism

[20]

논문

Host regulation and nutritional exploitation by parasitic wasps

2014-12

[21]

논문

Facultative bacterial symbionts in aphids confer resistance to parasitic wasps

[22]

논문

Parasitic wasp responses to symbiont-based defence in aphids

[23]

논문

Self-Medication as Adaptive Plasticity: Increased Ingestion of Plant Toxins by Parasitized Caterpillars

[24]

논문

Alcohol Consumption as Self-Medication against Blood-Borne Parasites in the Fruit Fly

[25]

논문

Fruit Flies Medicate Offspring After Seeing Parasites

[26]

논문

Phylogenomic Insights into the Evolution of Stinging Wasps and the Origins of Ants and Bees

[27]

논문

Simultaneous analysis of basal Hymenoptera (Insecta), introducing robust-choice sensitivity analysis

2003

[28]

웹사이트

Symphyta

http://susanne.schul[...]

2016-11-28

[29]

논문

Evolutionary History of the Hymenoptera

[30]

논문

Evolutionary of the hymenopteran megaradiation

https://escholarship[...]

[31]

논문

Evolution of developmental strategies in parasitic hymenoptera

2006-01

[32]

논문

Phylogenetic Insights into the Evolution of Parasitism in Hymenoptera

2003

[33]

논문

Evolutionary History of the Hymenoptera

2017-04

[34]

서적

Hymenoptera of the world : an identification guide to families

Centre for Land and Biological Resources Research

1993

[35]

논문

The Introduction of Trioxys Complanatus Quilis (Hymenoptera: Aphidiidae), an Internal Parasite of the Spotted Alfalfa Aphid, into South Australia

[36]

웹사이트

Parasitoid Wasps (Hymenoptera)

https://web.archive.[...]

University of Maryland

2016-06-06

[37]

논문

Biology and Use of the Whitefly Parasitoid Encarsia Formosa

[38]

웹사이트

Enforce for Greenhouse Whitefly Control

http://www.bioforce.[...]

Bioforce Limited

2024-01-26

[39]

논문

Biological control with Trichogramma: advances, successes, and potential of their use

1996

[40]

서적

On the Origin of Species

http://darwin-online[...]

[41]

웹사이트

Letter 2814 — Darwin, C. R. to Gray, Asa, 22 May [1860]

http://www.darwinpro[...]

2011-04-05

[42]

서적

Evolution: What the Fossils Say and Why It Matters

https://books.google[...]

Columbia University Press

[43]

논문

Phylogenomic Insights into the Evolution of Stinging Wasps and the Origins of Ants and Bees

[44]

논문

Simultaneous analysis of basal Hymenoptera (Insecta), introducing robust-choice sensitivity analysis

2003

[45]

웹사이트

Symphyta

http://susanne.schul[...]

2016-11-28

[46]

논문

Evolutionary History of the Hymenoptera

[47]

논문

Evolution of the hymenopteran megaradiation

http://www.escholars[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com