다이묘

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

다이묘는 일본 역사에서 유래된 용어로, 토지를 소유하고 가신을 거느린 유력자를 지칭한다. 헤이안 시대에는 토지 소유주를 다이묘와 쇼묘로 구분하면서 명칭이 시작되었고, 가마쿠라 시대에는 영지를 가진 무사를, 무로마치 시대에는 슈고 다이묘와 센고쿠 다이묘로 세분화되었다. 에도 시대에는 1만 석 이상의 영지를 가진 번주를 가리키는 말로 사용되었다. 에도 시대의 다이묘는 막번체제 아래에서 봉건 영주로서의 성격을 가지며, 신판, 후다이, 도자마 다이묘 등으로 구분되었다. 메이지 유신 이후 폐번치현으로 다이묘 제도는 폐지되었으나, 화족으로 귀족 신분을 유지하기도 했다. 류큐 왕국에서도 간자키를 다스리는 총지두직을 맡은 자를 '대명'이라고 불렀다.

더 읽어볼만한 페이지

- 중세 일본의 칭호 - 정이대장군

정이대장군은 에미시 정벌을 위해 임명된 일본 열도 태평양 방면 군 통솔 직책으로, 무사 정권의 시작과 함께 쇼군이 실질적인 권력을 행사하며 일본을 통치하는 데 중요한 역할을 했다. - 중세 일본의 칭호 - 성주

성을 다스리는 지배자인 성주는 서양 봉건 시대, 일본 에도 시대, 한국 삼국 시대부터 고려 시대까지 다양한 역사 속에서 군사, 행정, 사법적 권한을 행사하며 중요한 역할을 수행했고 국가별, 시대별로 그 역할과 지위가 달랐다. - 영주 - 찐 주

찐 주는 16세기부터 18세기까지 베트남 후 레 왕조의 실질적인 통치 가문이었으며, 레 왕조의 권력 약화 틈을 타 권력을 장악하고 베트남 북부를 통치했으나, 권력 독점과 부정부패로 18세기 후반 떠이선 왕조의 침공으로 멸망했다. - 영주 - 영주 (작위)

영주는 고대 영어에서 유래된 작위로, 봉건 사회에서는 토지 소유와 주민 지배를, 현대에는 다양한 분야에서 사용되며 법적 작위로 인정되기도 한다. - 근세 일본의 칭호 - 정이대장군

정이대장군은 에미시 정벌을 위해 임명된 일본 열도 태평양 방면 군 통솔 직책으로, 무사 정권의 시작과 함께 쇼군이 실질적인 권력을 행사하며 일본을 통치하는 데 중요한 역할을 했다. - 근세 일본의 칭호 - 국주

국주는 일본사에서 시대에 따라 기준이 변화해온 다이묘를 지칭하는 용어로, 특정한 관위, 쇼군 알현 시의 예우, 그리고 영지를 다스리는 지방관인 국사 칭호의 특권을 가진 가문을 의미한다.

2. 기원과 명칭

헤이안 시대 율령제에서 토지는 국가 소유의 공령과 개인 소유의 장원으로 나뉘었다. 사유지 지주는 가문의 이름인 가메이(家名)를 사용할 수 있었고, 소유지는 묘덴(名田), 소유주는 묘슈(名主)라 불렸다. 묘덴의 크기에 따라 묘슈를 다이묘(大名)와 쇼묘(小名)로 구분한 것이 다이묘라는 명칭의 유래이다. 중세 시기 다이묘는 가문을 상징하는 가몬(家文)과 가신을 거느리며 지역 유력자로 성장하였다.[15][16]

헤이안 시대 말, 미나모토노 요리토모가 가마쿠라 막부를 열면서 중앙정부는 지방 통제력을 상실했다. 가마쿠라 막부는 고쿠시를 대신해 슈고를 임명하여 지방을 통제했고, 이로써 고쿠시는 명목상 관직으로 전락하고 슈고가 각 구니의 실질적 지배자가 되었다.[18]

무로마치 시대의 일본어 사전인 절용집(節用集|세츠요슈일본어)에서는 大名의 독음을 "다이메이"와 "다이묘" 두 가지로 기록하고 있다. 다이메이는 슈고 다이묘와 같은 대영주를, 다이묘는 많은 토지를 가진 부유층인 제니모치(銭持)를 의미했다. 에도 시대인 17세기 초 예수회가 편찬한 닛포사전(日葡辞書)에서는 다이메이와 다이묘 두 명칭이 모두 사용되지만, 의미 구분은 명확하지 않다고 기록하고 있다. 18세기 말 간세이 시기에 다이묘로 독음이 정착된 것으로 보인다.

3. 중세

아시카가 다카우지가 가마쿠라 막부를 무너뜨리고 무로마치 막부를 열자, 일본 황실은 남북조로 분열되었다. 북조는 슈고가, 남조는 국대장(國大將)이 지방을 다스렸으나, 남조가 북조에 흡수되면서 슈고로 일원화되었다. 슈고는 점차 토착화되어 세습되었고, 슈고 다이묘가 일반화되었다.[17]

무로마치 막부 후반, 막부의 영향력이 감소하면서 지방 유력자들은 독자적인 세력으로 성장하여 센고쿠 다이묘가 되었다. 이들은 쇼군을 명목상 직위로 밀어내고 자신의 영지에 대한 절대적 권력을 확보했다. 센고쿠 다이묘는 슈고 다이묘 출신도 있었지만, 평민 출신도 많았다.

3. 1. 슈고 다이묘

나라 시대 이후 율령제 아래 일본의 지방 행정 구역은 구니(國), 군(郡), 리(里)로 나뉘었다. 가마쿠라 막부는 고쿠시를 대신하여 각 구니를 통제할 슈고를 임명하였는데, 이 슈고가 구니의 실질적 지배자가 되었다.[18]

아시카가 다카우지가 무로마치 막부를 열면서 시작된 남북조 시대에는 북조는 슈고가, 남조는 국대장(國大將)이 지방을 다스렸으나, 남조가 북조에 흡수된 후에는 슈고로 일원화되었다. 슈고는 남북조 시대의 혼란기에 점차 토착화되었고, 14세기 무렵에는 세습까지 인정받아 슈고 다이묘가 일반화되었다.[17]

슈고 다이묘는 군사 및 치안 권력뿐만 아니라 경제적 권력도 가지고 있었다. 주요 슈고 다이묘로는 시바 씨, 하타케야마 씨, 호소카와 씨를 비롯하여 야마나 씨, 오우치 가문, 타케다 씨, 아카마쓰 씨와 같은 도자마(外様) 씨족 출신이 있었다. 가장 강력한 슈고 다이묘들은 여러 구니를 지배했다.

아시카가 쇼군은 슈고 다이묘들이 교토에 거주할 것을 요구했기 때문에, 이들은 친족이나 가신인 슈고다이를 임명하여 고향에서 자신들을 대표하게 했다.

3. 2. 센고쿠 다이묘

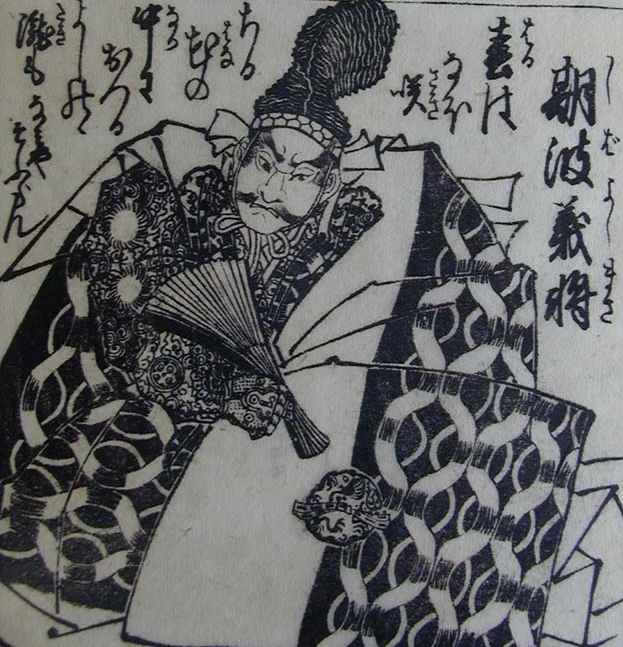

무로마치 막부의 권위가 약화되면서 슈고 다이묘를 대신하여 등장한 새로운 세력이 센고쿠 다이묘이다. 센고쿠 다이묘는 슈고 다이묘 출신도 있었지만, 평민 출신으로 성장한 경우도 많았다. 이들은 100여 년간의 센고쿠 시대(전국 시대) 동안 서로 경쟁하며 성장하였고, 이 과정에서 오다 노부나가, 도요토미 히데요시와 같은 인물들이 등장하였다. 특히 오다 노부나가는 무로마치 막부를 무너뜨렸으며, 도요토미 히데요시는 전국을 통일하고 임진왜란을 일으켰다.[19]

무로마치 막부 후반에 들어 막부의 영향력은 크게 감소하였고 지방의 유력자들은 구니나 군 단위로 독자적인 세력으로 성장하였다. 이들이 주변 세력과 복잡한 협력과 반목을 거치며 사실상 독립적인 영주로 성장하여 센고쿠 다이묘가 되었다. 센고쿠 다이묘들은 교토의 쇼군 마저 명목상 직위로 밀어내면서 자신의 영지에 대한 절대적 권력을 확보하게 되었다. 자체적인 무사 집단과 가신단을 거느린 센고쿠 다이묘들은 주변의 슈고나 크고 작은 다이묘의 영지를 병합하거나 복속시키면서[14] 1백년이 넘는 상쟁을 벌였고 이 시기를 센고쿠 시대라고 부른다.

슈고 다이묘들이 기본적으로 쇼군의 지휘 아래에 있는 지방관이었던 것에 비해 센고쿠 다이묘는 보다 다양한 배경을 지니고 있었다. 일부는 슈고 다이묘가 자신의 영지에서 독자적 세력을 형성하며 센고쿠 다이묘로 변화한 사례도 있었으나 상당수의 다이묘는 슈고 다이묘를 축출하며 영향력을 구축한 평민 출신이었다. 최초의 센고쿠 다이묘라는 평가를 받는 호조 소운 역시 일개 낭인 출신에서 시작하여 오다와라성을 거점으로 한 고호조씨의 시조가 되었다. 한편 스루가 구니의 이마가와 요시모토와 같이 대대로 지배해 온 슈고 다이묘가 센고쿠 다이묘로 자리잡은 사례도 있다.

센고쿠 다이묘 가운데 하나였던 오다 노부나가는 주변의 다이묘를 복속시키거나 멸문시키면서 성장하여 결국 무로마치 막부의 마지막 쇼군인 아시카가 요시아키를 축출하였고, 뒤를 이은 도요토미 히데요시는 관백에 올라 허울뿐이었던 무로마치 막부를 종식시켰다. 도요토미 히데요시는 평민이 사사로이 무기를 소지하지 못하도록 하는 한편, 조정의 허가 없이 다이묘들이 독자적으로 전쟁을 벌일 수 없도록 하고, 세수 수취를 위한 토지 조사인 태합검지를 실시하여 다이묘들 사이의 석고를 정할 수 있는 기반을 마련하여 센고쿠 시대와 구별되는 근세 일본 체제를 구축하였다.[19]

sengoku daimyō|센고쿠 다이묘일본어 중에는 사타케, 이마가와, 다케다, 토키, 록카쿠, 오우치, 시마즈 등과 같이 슈고 다이묘였던 자들이 많았다. 다이묘의 계급에 새롭게 등장한 세력으로는 아사쿠라, 아마고, 나가오, 미요시, 쵸소카베, 하타노, 오다 등이 있었다. 이들은 슈고다이와 그 부관들의 계급에서 출신했다.

모리, 타무라, 류조지 등의 다른 센고쿠 다이묘들은 지자무라이에서 출현했다. 쇼군의 하급 관리와 낭인 (후기 호죠, 사이토), 지방 관리 (키타바타케), 그리고 쿠게 (토사 이치죠) 역시 센고쿠 다이묘를 배출했다.

4. 근세

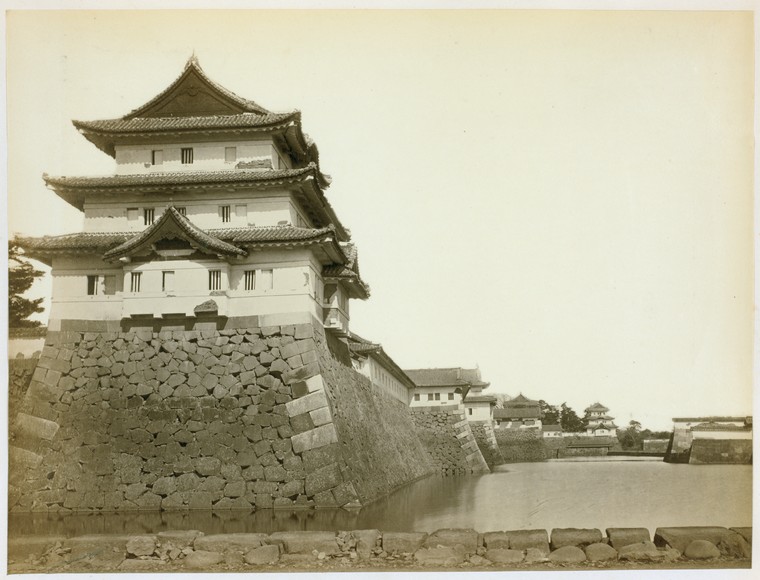

도요토미 히데요시 사후 세키가하라 전투에서 승리한 도쿠가와 이에야스가 에도에 도쿠가와 막부를 열면서 에도 시대가 시작되었다. 이 과정에서 도요토미가의 편에 섰던 다이묘들은 지위를 잃었고, 도쿠가와 가문을 중심으로 다이묘의 판도가 재편되었다. 이로써 다이묘는 1만 석 이상의 영지인 번을 소유하는 번주(藩主)로 변화하게 되었다.[22]

도쿠가와 막부는 세키가하라 전투 이전부터 자신들에게 복속한 다이묘를 후다이 다이묘(譜代大名)로, 그 이후에 복속한 다이묘를 도자마 다이묘(外様大名)로 구분하여 차등을 두었다.[20] 후다이는 "대대로 충성을 지속하였다"는 의미로, 도쿠가와씨 입장에서 신뢰할 수 있는 측근이었다. 도쿠가와는 본향인 미카와국에서 시작하여 오다 노부나가와 도요토미 히데요시 시기를 거치며 성장하였기 때문에 후다이 다이묘들 대부분은 동부 지역 출신이었고, 조슈번이나 사쓰마번과 같은 서부 지역은 대부분 도자마 다이묘였다.[21]

3대 쇼군 도쿠가와 이에미쓰 때 에도성을 정점으로 하는 막번체제가 구축되었다. 도쿠가와 이에야스를 신격화하여 배향한 신사인 동조궁이 설립되었는데, 이는 도쿠가와 가문의 사당이었기 때문에 가문의 일원으로 인정되는 다이묘만이 참례할 수 있었다. 막부는 고산케(御三家)와 고산쿄(御三卿)뿐만 아니라 도쿠가와 이에야스가 성을 바꾸기 이전에 사용한 마쓰다이라씨(松平氏)를 주요 다이묘들에게 하사하여 가문의 일원으로 인정하고 동조궁 참례를 허용하였다. 마쓰다이라씨를 하사받은 다이묘는 대부분 후다이 다이묘였으나, 도자마 다이묘 가운데서도 규모가 큰 번의 경우엔 마쓰다이라씨를 하사하여 동조궁에 참례할 수 있게 하였다.[20] 이렇게 도쿠가와 가문의 일원으로 인정된 다이묘를 신판 다이묘(親藩大名)라 한다.

4. 1. 근세 다이묘의 종류

도쿠가와 가문과의 관계에 따라 신판 다이묘, 후다이 다이묘(譜代大名), 도자마 다이묘(外様大名)로 구분되었다. 신판 다이묘는 도쿠가와 가문의 친족, 후다이 다이묘는 가신, 도자마 다이묘는 세키가하라 전투 이후 복속한 세력이었다. 막부는 이들을 차등 대우하며 통제하였다.[4]- 신판 다이묘(親藩大名): 도쿠가와 이에야스의 방계 친족이나 주 계승권 이외의 이에야스의 후손들로, 마쓰다이라 씨 등이 해당되었다. 오와리(현재의 나고야), 키이(현재의 와카야마), 미토의 도쿠가와 가문과 후쿠이, 아이즈의 마쓰다이라 가문 등이 대표적인 신판 다이묘였다.

- 후다이 다이묘(譜代大名): 세키가하라 전투 이전부터 도쿠가와 가문을 섬긴 가신이나 동맹 세력이었다. 이이 씨(현재의 히코네)와 같이 큰 번을 소유한 경우도 있었지만, 대개는 작은 번을 소유했다. 막부는 전략적 요충지에 후다이 다이묘를 배치하여 무역로와 에도로 가는 길을 지키게 했다. 또한, 많은 후다이 다이묘들이 에도 막부의 요직을 맡았으며, 일부는 로주의 지위에 오르기도 했다.

- 도자마 다이묘(外様大名): 세키가하라 전투 이전에 도쿠가와 가문과 동맹을 맺지 않았던 다이묘들이다. 대부분 수도에서 멀리 떨어진 큰 영지를 소유하고 있었다. 예를 들어 가가 한(현재의 이시카와현)은 마에다 씨가 다스렸고, 100만 석으로 평가되었다. 다른 유명한 도자마 씨족으로는 주슈의 모리, 사쓰마의 시마즈, 센다이의 다테, 요네자와의 우에스기, 아와의 하치스카 등이 있었다. 도쿠가와 막부는 이들을 잠재적인 반역자로 간주했지만, 산킨코타이와 같은 통제 정책을 통해 에도 시대 대부분 동안 평화적인 관계를 유지했다.[5][6]

후다이 다이묘는 정부 직책을 맡을 수 있었던 반면, 도자마 다이묘는 일반적으로 그럴 수 없었다는 점이 두 계층의 주요 차이점이었다.

4. 2. 막번체제와 다이묘

도쿠가와 이에야스가 세키가하라 전투에서 승리하고 에도 막부를 열면서 에도 시대가 시작되었다. 이 과정에서 1만 석 이상의 영지(번)를 소유한 번주로서 다이묘의 지위가 변화하였다.도쿠가와 막부는 다이묘를 후다이 다이묘와 도자마 다이묘로 구분하여 차등을 두었다. 후다이 다이묘는 도쿠가와 가문에 대대로 충성한 측근으로, 주로 동부 지역 출신이었다. 반면 도자마 다이묘는 세키가하라 전투 이후 복속한 다이묘로, 조슈번, 사쓰마번 등 서부 지역에 많았다.[20][21]

3대 쇼군 도쿠가와 이에미쓰 때 막번체제가 확립되면서, 다이묘는 도쿠가와 가문의 일원으로 인정받는 신판 다이묘가 되었다. 이들은 영지에 대한 자치권을 인정받는 대신 세금 납부, 병력 제공 등의 의무를 졌다.[22]

막부와 다이묘는 가문을 중심으로 운영되었으며, 혈통을 통해 지위와 영지를 상속했다. 번의 규모는 1만 석부터 100만 석이 넘는 가가번까지 다양했다. 다이묘 가문은 상속 문제로 어가소동을 겪기도 했으며, 막부는 이를 조정하며 번을 몰수(개역)하기도 했다.[23]

참근교대는 다이묘가 격년으로 에도와 영지를 오가며 생활하고, 정실 부인과 적장자는 에도에 머무르게 하는 제도였다.[26] 이는 다이묘 통제의 핵심 수단이었으며, 에도의 발전과 다이묘 가신의 역할 증대에 영향을 미쳤다.[27]

시간이 흐르면서 다이묘는 무사에서 귀족적인 성격으로 변화하였다. 이들은 에도 번저에 일본 정원을 가꾸고,[28] 다도를 즐기는 등[29] 근세 귀족으로서의 면모를 갖추었다.

5. 다이묘의 폐지

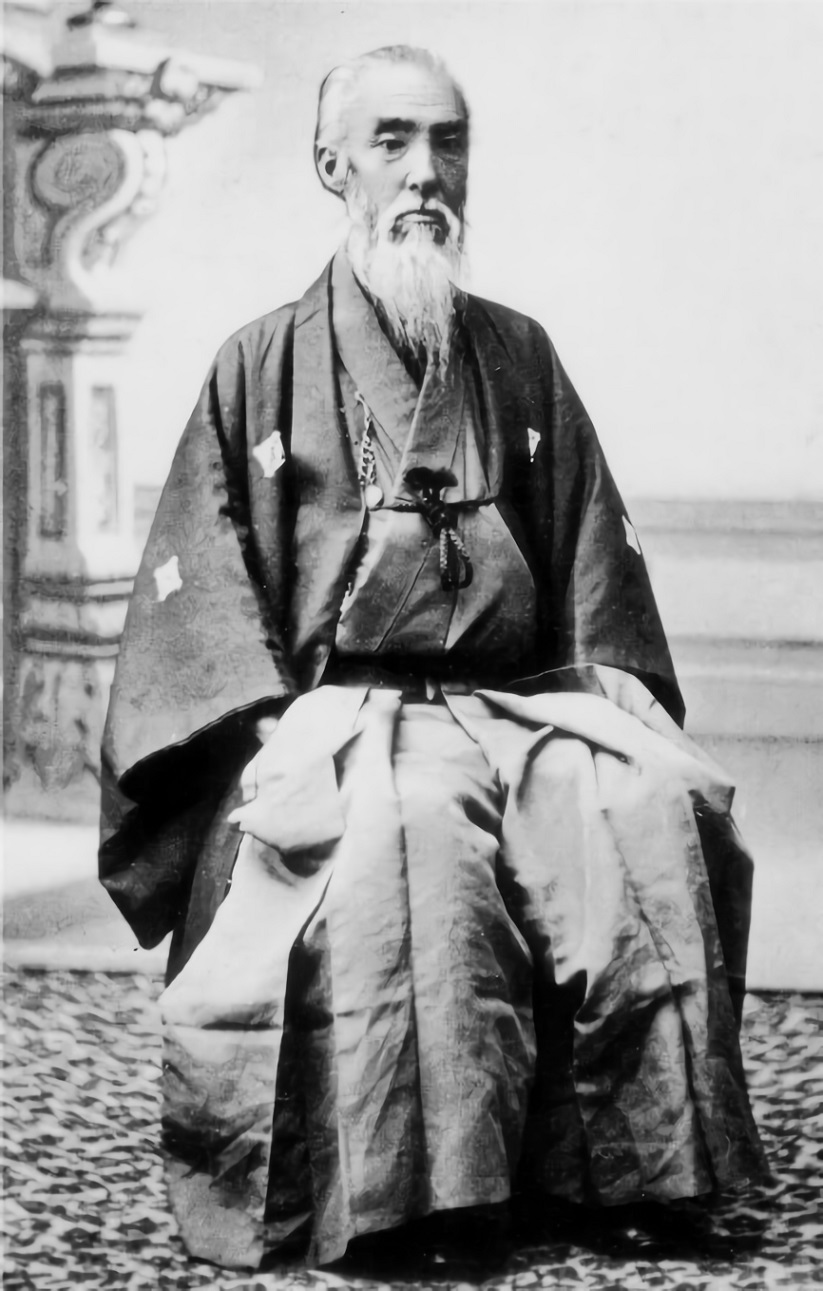

메이지 유신으로 대정봉환이 이루어진 직후에도 각 번이 유지되며 다이묘의 지위는 인정되었으나, 1871년 폐번치현으로 각 번이 중앙정부 직할 지방 행정구역으로 재편됨에 따라 판적봉환과 함께 다이묘의 지위도 상실되었다. 메이지 정부는 다이묘들의 반발을 우려하여 이들을 일본의 근대 귀족인 화족으로 편입하였다.[30]

폐번치현은 보신 전쟁 이후 각지의 번이 중앙정부에 언제든 다시 반기를 들 수 있다는 우려 속에 메이지 정부가 독단으로 강행한 위로부터의 쿠데타였지만,[17] 메이지 정부는 유화책을 제시하여 다이묘들의 불만을 누그러뜨릴 수 있었다.[31]

에도 시기에는 번의 재정과 다이묘 가문의 재정이 분리되어 있지 않았기 때문에 막부 말기 다이묘들 가운데 상당수는 고질적인 재정 적자 상태에 있었고 막대한 부채가 있는 경우가 많았다. 참근교대와 막부의 지시에 의한 토목 공사 비용이 모두 다이묘의 책임 아래 지출되었기 때문이다.[32] 메이지 정부는 이러한 부채를 폐지되는 번의 채무로 인정하여 정부가 부담하고 다이묘에게는 금록공채로서 기존 가록(家禄)의 30-40%에 해당하는 이자 수익을 보장하였다. 부채 상환 면제와 수익을 보장받게 된 다이묘들은 대부분 이 조치에 수긍하여 큰 반발 없이 새로운 귀족 체제에 편입되었다.[33]

일본 제국 시기까지 귀족으로서 생활하던 화족들은 제2차 세계 대전 패전 이후 1947년 제정된 일본국 헌법에 따라 작위가 폐지되었다.[34] 귀족 제도는 폐지되었지만, 가문 내부에서는 현재까지 당주를 승계하기도 한다. 예를 들어 일본의 총리를 역임한 호소카와 모리히로는 호소카와씨의 18대 당주이다.[35]

6. 류큐 왕국의 다이묘

류큐 왕국에서는 간자키(행정 단위로, 오늘날의 시정촌에 해당)를 다스리는 총지두직(왕자지두, 안지지두를 포함)에 있는 자를 '대명'(デーミョー, でーみょー|데ː묘일본어)이라 불렀다. 총지두직은 보통 왕자, 안지, 친방의 위계에 있는 자가 취임했으므로, 그들의 존칭인 어전전내(우둔툰치)라고도 불렸다. 총지두직 아래에 위치하는 일촌(오늘날의 자에 해당)을 다스리는 왜지두직에 있는 자는 대명이라 불리지 않았다.

7. 다이묘 관련 용어

- 대명화족 - 화족 중에서 다이묘 제후 출신의 사람들이다.

- 대명저택 - 다이묘의 저택이다. 각 번들은 에도에 여러 곳을 소유하고 있었는데, 에도성에 가까운 본저택인 상저택(上屋敷), 후계자나 은퇴한 전 다이묘가 거주하는 중저택(中屋敷), 재해 시의 임시 거처, 창고, 대정원, 접대소 등의 기능을 담당하는 도심에서 떨어진 하저택(下屋敷)이 마련되었다.

- 대명연(大名然) - 다이묘처럼 너그러운 모습이다.

- 대명행렬 - 다이묘가 참근교대 시에 행렬을 지어 이동하는 모습이다. 요인을 중심으로 집단이 이동하는 모습을 비꼬아서 말하기도 한다.

- 대명정원 - 다이묘가 조성한 일본정원이다.

- 대명소방 - 에도 막부가 제후들에게 명하여 만들게 한 에도의 소방대이다. 각 번의 번사로 구성되었다.

- 대명대(大名貸) - 대상인이 창미를 담보로 다이묘에게 고리대를 한 것이다.

- 대명예(大名預) - 막부가 죄수의 관리를 다이묘에게 맡긴 것이다.

- 대명부청(大名普請) - 사치스러운 건축이다.

- 대명여행(大名旅行) - 사치스러운 여행이다.

- 대명비각(大名飛脚) - 다이묘가 에도와 고향을 연락하기 위해 설치한 비각이다.

- 대명내림(大名下ろし) - 중뼈에 살을 많이 남기도록 생선을 세로로 토막내는 것이다. 호화로움에서 유래한 말이다.

- 대명썰기(大名切り) - 생선이나 고기의 살을 대충 크게 썰어내는 것이다.

- 대명사기(大名買い) - 판매자의 말대로 구입하는 것이다.

- 대명완(大名椀) - 큰 밥그릇이다.

- 대명검돈(大名倹飩) - 주로 다이묘의 문장이나 배 등이 그려진 칠기 그릇에 담겨 나온 검돈을 가리켜 말한다.

- 대명무늬(大名縞) - 가는 세로 줄무늬이다.

- 바사라 대명 - 주로 남북조 시대의 사회 풍조나 문화적 유행을 나타내는 말이며, 제멋대로 행동하는 다이묘이다.

- 어대명(御大名) - 세상일에 어둡고 고생을 모르는 사람을 가리키는 말, 또는 다이묘를 공손하게 부르는 말이다.

- 대명말(大名言葉) - 윗사람이 아랫사람에게 사용하는 말을 가리키는 말이다.

- 대명예(大名芸) - 쓸모없는, 실용적이지 않은 재주이다. 전하의 재주(殿様芸)라고도 한다.

참조

[1]

웹사이트

Daimyo

https://www.britanni[...]

[2]

서적

An Introduction to the History of Japan

https://books.google[...]

BiblioBazaar, LLC

[3]

백과사전

Kodansha Encyclopedia of Japan

[4]

서적

The Japanese Economy

[5]

웹사이트

Edo Period Timeline – USC Pacific Asia Museum

https://pacificasiam[...]

2024-06-24

[6]

논문

Preliminary Material

https://brill.com/di[...]

Harvard University Asia Center

2024-06-24

[7]

웹사이트

Sankin Kōtai

https://www.japanpit[...]

2024-06-24

[8]

서적

Japan's Emergence as a Modern State – 60th anniv. ed.: Political and Economic Problems of the Meiji Period

UBC Press

2011

[9]

서적

Political History of Japan During the Meiji Era, 1867–1912

Routledge

2013

[10]

서적

Japan Encyclopedia

https://books.google[...]

Belknap

[11]

서적

The Foundation of Japanese Power: Continuities, Changes, Challenges: Continuities, Changes, Challenges

Routledge

2016

[12]

서적

Modern Japan: An Encyclopedia of History, Culture, and Nationalism

Routledge

2013

[13]

웹사이트

大名

https://kotobank.jp/[...]

[14]

웹사이트

大名

https://kotobank.jp/[...]

[15]

웹사이트

대명(大名)

https://dh.aks.ac.kr[...]

[16]

웹사이트

大名田堵

https://kotobank.jp/[...]

[17]

서적

새로 쓴 일본사

창작과비평사

[18]

웹사이트

수호(守護)

https://dh.aks.ac.kr[...]

[19]

논문

중ㆍ근세 일본의 검지(檢地)에 관한 연구

https://m.riss.kr/se[...]

[20]

논문

다이묘의 동조궁 권청에 관한 연구 - 막번의 상호인식을 중심으로 -

http://www.kajt.co.k[...]

[21]

논문

근세 일본에서 다이묘가(家)의 가족제도- 오카야마번 이케다가를 중심으로

https://m.riss.kr/se[...]

[22]

논문

에도막부 다이묘의 가독 상속 기준의 변화 - 기용(器用=기량)에서 혈통(節目)으로 -

https://www.kci.go.k[...]

[23]

논문

근세 다이묘가의 재흥으로 본 막번관계 ー스오국 도쿠야마번을 중심으로ー

https://www.kci.go.k[...]

[24]

웹사이트

가나데혼 주신구라

https://www2.ntj.jac[...]

[25]

논문

에도막부의 쇼군과 다이묘의 권력관계에 관한 연구 -다이묘 개역(改易)후 다이묘가(家)의 재흥(再興)을 중심으로-

https://www.krm.or.k[...]

[26]

웹사이트

상업과 도시의 발달

http://contents.nahf[...]

[27]

논문

근세 일본 지방행정조직의 구조: 오카야마번(岡山藩)의 군카이쇼(郡會所)사례 연구

https://snuac.snu.ac[...]

[28]

웹사이트

도쿄의 일본 정원 대명사 다이묘 정원

https://www.tokyo-pa[...]

[29]

논문

다이묘 차(大名茶) 차실(茶室)의 평면 구성 비교 분석

https://www.auric.or[...]

[30]

논문

무가(武家)의 조정 내 편입에 관한 일고찰

https://www.kci.go.k[...]

[31]

뉴스

1869년 다이묘 다스리기 위한 불만 완화책… 메이지 유신후 5작위 체제로

https://munhwa.com/n[...]

문화일보

2015-08-19

[32]

논문

근세 후기 공가의 대부 금융과 다이묘 영주 ─ 구조 가(九條家)의 명목금 대부를 중심으로

https://www.kci.go.k[...]

[33]

논문

日本의 近代國家形成에 관한 學際的 연구

https://repository.p[...]

[34]

웹사이트

일본헌법

https://web-japan.or[...]

[35]

뉴스

【細川護熙】文化を守り、創る。伝統工芸と細川家の500年。

https://sustainable.[...]

Japan Times

2022-09-22

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com